文/董豫赣 | By Dong Yugan

西方神学乃至科学之所以一直迷恋完美的球体造型,乃是因为他们一方面怀着无度的欲望,想活得长久;另一方面,他们又害怕死亡,因此将必死的身体,寄托于星球造型的永恒不朽。

用柏拉图对“创造”一词的谨慎态度讲,圣经里上帝第一次造人,算不得“创造”,而是“制造”。他先用泥按自己的模样捏造了亚当,又用亚当的肋骨装配了夏娃。这次制造,显然并不成功;上帝第二次造人,才堪称创造,这一由天使报喜的创造性瞬间,同时预示着亚当夏娃的人间悲剧——他们被另一位天使逐出伊甸园。

15世纪初,安吉利科绘制的《天使报喜图》(图1),描绘的正是这一创生瞬间。在这个瞬间,左上角仅以四分之一球体显身的耀眼上帝,正以双手催生着一束耀眼之光,让它滑过整个画面,以将裹在其间象征圣灵的展翼鸽子送往圣母的无瑕身体;与此同时,圣灵乳鸽与凡间玛利亚的脑侧,也同时涌出一团表征神性的球形光环。

图1 天使报喜图

万物生长靠太阳的朴素观察,引发过创世纪神话里对太阳神的普遍崇拜。对太阳神创生能力的想象,或许出自对物种诞生的朴素观察——空中之鸟、陆地之蛇、水中之龟,这些陆海空各式生物,既然都能从一样球体造型里,破卵而出,有着球体造型的光芒太阳,遂被视为创生万物的神球。

世界各地的太阳神形象,多半以有翼之鸟——而非无鳞的龟、蛇这类卵生动物——与日球配对成神,或许是对太阳能在空中运行的飞翔匹配。古埃及首席太阳神的拉神造型,就是头顶日球的鹰首人形神(图2),而古中国多数的太阳神,常常都在日球里内置乌鸦(图3)。

图2 古埃及太阳神拉

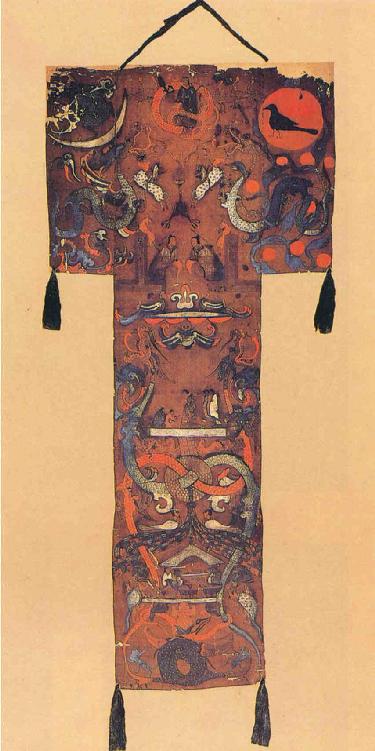

图3 马王堆非衣帛画上的日月神

中国盘古开天辟地的创世纪神话,就有卵球创生的类似意 向:

“天地浑沌如鸡子,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。”

中西方创世纪神话的造型类似,戛然而止,自此判然而别。

在一样的卵球里,中国创世纪神话,发现的不是孕育生命的无机钙质球体,而是球形蛋壳内的生命物质,它们以蛋清蛋黄的有机流体,媾和了后世中国阴阳文化的两条核心观念:

1.开天辟地的方式,以阳清阴浊的阴阳媾和,浮天沉地,它以“阴阳媾和谓之生”,为中国文化确立了万物生成的生成易理。

2.盘古的生长方式,是以一日九变的方式,在变化中成长,它以“阴阳莫测谓之神”,为中国确立了万物流变的世界观。

按茅盾在《中国神话初探》里的罗列,盘古神话里的卵球造型崇拜,从未占据中国神话主流。清华大学建筑学院的王贵祥还以中西方空间比较的视角,提醒我们——中国太阳神崇拜很少独立显身,它总是伴随着月亮的对偶神出现,无论是大量出土的伏羲女娲的图像(图4)、还是孤本的马王堆非衣帛画(图3),情况似乎都是这样。

尚需注意的是:在这两类图像里,中国太阳神球内置鸟的混合造型,与古埃及太阳神的鸟球分离的独立造型,亦有意义重大的微差:

以球内置鸟的内含方式,关注的或许是孕育生命的过程造型,它还暗含了有机生命与无机蛋壳间的互成关系;而球鸟分离的埃及太阳神造型,或许为西方后世哲学奠定了物我分离的哲学基础。

图4 伏羲女娲交尾图

人首蛇身的伏羲–女娲,是中国出土最为广泛的创世纪神祇。并且,卵生之蛇,也几乎出现在世界各地的创世纪神话里,它既曾成对盘踞在印度教神庙的门楣上(图5),也曾盘旋在古埃及拉神的球形光轮上。当它与鹰首一起出现在图坦卡蒙的王冠上时(图6),它们被认为是上下埃及统一的图腾标志,但这尚不能图解拉神头顶上的太阳,为何没有描绘光芒,却绕以眼镜蛇的蛇头蛇尾(见图2),它也就难以诠释蛇与创世纪的创生关联。

博尔赫斯曾从故纸堆里,钩沉出蛇毒与精液的关联——蛇所喷射的毒液,能让女人的肚子脓肿九个月,它以并不隐晦的方式,暗示了蛇的喷毒与男根的射精关联——脓肿九个月的肚子,正是怀孕所需的时间;而从古埃及的一幅浮雕来看,古埃及人确曾将太阳的光芒视为精子,以诠释太阳为何能让万物生长的秘密(图7),而发射日光的正是日中勾头扁首的眼镜蛇,眼镜蛇的喷射毒液,与太阳神的射出光线,在此都能隐喻男根射出的催生精液,以此,致命之蛇,才能匹配太阳神的创生能力。

相关创生的《天使报喜图》,象征撒旦之蛇,虽未在画面左侧的伊甸园出现,但它却是亚当、夏娃被逐出伊甸园的潜在罪魁。表面看来,蛇的罪恶,是诱使亚当夏娃吃了苹果,一幅中世纪教堂青铜门上的浮雕,则将亚当咬了一口的苹果,指向夏娃胸部的乳房;或许还有更隐晦的原因指证着撒旦之蛇的不赦罪恶——蛇所引诱的相关繁殖的色情意象,将破坏基督教唯一神的创世纪图景——是上帝独自创造了万事万物,而非动物自行配对的繁殖生成,作为对淫秽之蛇的隐晦惩罚,上帝将撒旦变成人首蛇身,以责罚它永远匍匐而行。

图5 吴哥窟印度教神祇

图6 图坦卡蒙的金面具

图7 法老王阿蒙赫特普四世废除多神教,只敬太阳神,并迁都阿克塔顿(Akhetaten)

信仰唯一神祇的基督教,因此需要重塑上帝的独创性,它要让处女玛利亚独自不媾而孕。在《天使报喜图》里,上帝让玛利亚怀孕的线索,正是它向她射出一道光线,考虑到西方文化有将上帝的目光视为光线的传统,在这幅图里,球形上帝分别以日光与目光两条明暗线索,将象征圣子的圣灵翼鸟,输入处女玛利亚的纯洁肉身,并连接出两组三位一体的创生轴线(图1):

1.左角上方球形上帝的射线光芒,借助光中飞翔的展翼鸽子,射向圣母的胸部;

2.柱头上方球内上帝的斜瞰目光,顺着拱上栖息的收翼燕子,看向圣母的腹部。

它成功地借鉴了古埃及将太阳光线比拟为精子的象征,却避免了人间男女的肉体接触,另外,它也借鉴了古埃及太阳神如何被输送的动力——古埃及神话,对太阳飞行的动力,大致有两种构想:

1.日间空运——它由鹰形太阳神完成,借助鹰的翅膀,飞过天空;

2.夜间海运——载有太阳神的太阳船,在海中被圣甲虫推动,划过大海,并完成一次时空轮回。

这被封圣的海运圣甲虫(图8),实则是中国俗称的屎壳郎,它被封圣的第一项神迹,乃是它能推粪成球,这一制造球体的神奇造物能力,不但使它与太阳神一样成为创生神祇之一,它还能在海中,推动太阳球体,如同推动粪球一样;它的第二项神迹,则由弗洛伊德所考据,圣甲虫因其单性繁殖的特性,遭到崇拜,证据是——它作为单一阳性而能繁殖的圣物,与单一阴性而能繁殖的秃鹫一样,都被古埃及人视为神物。

图8 艾德福神庙圣甲虫

一样卵生的水中龟、陆地蛇,虽无空中鸟能与太阳神相伴的荣光,却在中国杂交成一样神性的玄武神祇(图9)。胡斐婷曾撰文考察这一杂交了龟、蛇造型的玄武构形,《说文》对“龟”字的解释是:

“从它,龟头与它头同。天地之性,广肩无雄;龟鳖之类,以它为雄。”

这里的“它”字,在甲骨文里,图形正是一条“蛇”,“它”也是蛇的古意,因此,许慎对“龟”字从“它”的诠释有三:

“龟头与它头同”,说的是龟头与蛇头的造型形似;“广肩无雄”,说的是龟没有雄性,“以它为雄”,说的是龟需以蛇为雄性,才能媾和繁殖——以匹配中国阴阳媾和谓之生的对偶单 元。

单性无雄的乌龟,在商周时代,曾以其长寿而具备通古知今的新知灵性,但它最终还需与蛇一起,媾和出符合中国阴阳文化的形胜造型。在中国,名为玄武的名胜,分布广泛,而在日本古典造园里,玄武的造型,借助古老的《作庭记》,它还成为日本庭园的经典造型。

龟蛇杂交的玄武造型,显然也与男女繁殖之事相关,龟、蛇与男根的分别类似,至今还都是男根的俚俗指代物。按胡斐婷的考据,从玄武造型里得到的“雌龟偷蛇” 詈语,也与这一造型的相似性有关。它以乌龟王八蛋所杂交出的敌意,正指向它们各自单性而无能的繁殖力,但这一单性的性征,却正是秃鹫与屎壳郎在古埃及被封神的神性保证——单性而能繁殖。

其间价值取向的巨大差异,也值得展开。

图9 汉代玄武瓦当

单性繁殖,既是西方后世唯一神祇性别单一的证据,也是它独自创造时身体孤单的见证。

单独与唯一,这两种属性,先是被古希腊哲学对唯一源头的追问习惯所驯化,古希腊主流的宇宙观,源于对宇宙“一切皆一”模式的单项填空——泰勒斯的答案是“一切皆水”;毕达哥拉斯的回答是“一切皆数”;赫拉克利特的应答是“一切皆流”。它们开始净化埃及太阳神的杂交造型,并为后来塑造唯一神的单纯造型,提供哲学铺垫。

当巴门尼德试图为古希腊“一切皆一”的宇宙赋形时,他不但从天文学的星球视角,给宇宙确认了“一切皆球”的球体外观,还从逻辑上证明了“上帝是个球”的造型神性——球只需一个单独的半径值,就能自明、自成、自能且自身不变的特性,正是后来西方唯一、全能、不变上帝的三项神性特征:

1.因为自明,上帝既无欲看,也无想听,它就无眼无耳;

2.因为自成,上帝既无需生殖的器官,也没有被生殖的肚脐证据;

3.因为自能,上帝既无口腔进食,也无鼻孔进气,自然也就不需肛门排泄。

没有七窍的西方上帝或宇宙,就这样被巴门尼德描述为一个光滑封闭、圆满自足的球体造型。

比巴门尼德晚一个多世纪的中国庄子,也描述过一个没有七窍的万能上帝。但其外观,却正好是造型明确的球体反面——混沌,在庄子造型含混的描述里,这个混沌的中央上帝,被南北两帝的回馈行为——给混沌上帝凿出七窍时,将它意外凿死了,因此,除开它混沌无窍的特征外,我们无从知晓这个有死的中国上帝生前死后的造型模样。

混沌的中国上帝,直到东汉的王充,才给了巴门尼德类似的证明,王充也在猜测,既然动物的口目,乃因有求于外物而生,“无口目之欲,于物无所求索”的天帝,自然也就无口无目,一样无孔无窍的上帝形体,在王充的《自然篇》里,却呈现出与希腊球形上帝几乎对立的烟云模样:

“使天体乎,宜与地同。使天气乎,气若云烟。云烟之属,安得口目?”

王充比巴门尼德多出的证明是:

“地以土为体,土本无口目。天地,夫妇也,地体无口目,亦知天无口目也”。

以上天之妻——“地”的无口目,王充证明了大地之夫——“天”的无口目。无欲的天帝还需要大地作为妻子,正说明中国的上帝,或者老天,其创生万物的方法,是对人间饮食男女媾和的阴阳模仿,这在王充这篇《自然篇》里,开头就有类比:

“天地合气,万物自生,犹夫妇合气,子自生矣。”

以人间夫妇“云雨”行为的“气合”比拟,就能返照中国“混沌”上帝的“烟云”造型的来历。考虑到“气”的中国古意,乃是区分牝牡、雌雄这类阴阳之物,天地“气合”的气形烟云,乃由双方媾和的身体动态所致。

美国当代学者史华兹曾从造型视角,比较中西方文化的核心差异,他意识到,是“繁殖”而非“创造”,才是中国高层文化的宇宙观核心:

“在后来的中国高层文化对人类起源或宇宙源的论述中,占主导地位的隐喻是繁殖(procreat)或出生(giving birth);而不是赋予形状(fashioning)的隐喻或创造(creating)的隐喻。”

繁殖的生成,需要假借阴阳双方媾和生成,这就决定了中国文化的宇宙生成观念,迥异于西方的上帝创造论文化,它不是独自创造或制造,它需借“阴阳交合谓之生”的“互成性”繁殖生成。

在我看来:

看重“创造”的文化,将导向生殖器的器形崇拜;

倚重“繁殖”的文化,则将导致生殖条件的关系崇拜。

为了“创造”物品,必关注器物的“造型”。“生殖器崇拜”的“造型”图示,以埃及方尖碑为佳,它所展现的是太阳神自明的造型文化,且以“美”来度量“造型”的尺度与比例,它们在当代以生殖器形的摩天楼,重现金身(图10);

为了“繁殖”后代,必先媾和生殖条件的阴阳“关系”。“生殖崇拜”的“关系”图示,以伏羲-女娲交尾图为甚(图4),它媾和的是“阴阳交合谓之生”的生成文化,并以“合宜”来评价混杂的阴阳“关系”,它曾支配中国艺术的核心观念几千年之久,直到在五四运动前后才烟消云散。

图10 努维尔设计巴塞罗那无止境大厦

大约二十年前,我在图书馆里,翻阅一本相关宇宙大爆炸的科普书籍,我偶然翻到一页刊有银河系照片的图纸,其波澜壮阔的涡旋形烟云,让我震惊——它酷似周敦颐绘制的阴阳鱼,尽管我试图警惕这类形似的自慰诱惑,却也禁不住反省西方至今未衰的球体文化,最近几年,我频频在科学频道里看见那类当年让我心潮澎湃的涡旋图形(图11),我慢慢得知它是宇宙一切宇宙、星系、星球形成过程中的基本图景,而西方文化看重的球体,不过是这类过程最终凝固成形后的暂时造型。

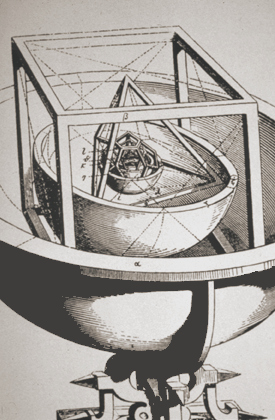

如此看来,东西方上帝的两种造型——烟云与球体,不过是两种文化在视看宇宙创生时的时差所致,即便以刻板的科学视角来看,据传由北宋周敦颐传入的太极阴阳鱼的宇宙涡旋模式(图12),也要比几百年后的开普勒绘制的那幅球体嵌套的宇宙模型更加靠谱(图13)。

而科学至今还在迷恋球体,在浩瀚无穷的宇宙空间,人们用哈勃望远镜搜求无尽的星球球体,从虚无缥缈的微观物质里,人们用电子显微镜从球形分子看向球形原子,从电子看向质子,我已不甚清楚也不甚关心——那些不断发现的总说是基本的粒子,是否依旧还能保持着单纯的球体模样,但我估摸着,这些基本粒子的形成过程,也许一样会呈现出阴阳鱼类似的涡旋烟云,它们一开始就曾出现在盘古神话的鸡子内部,在蛋清蛋黄的涡旋中孕育生命。

图11 银河系

图12 太极阴阳鱼

图13 开普勒宇宙模型

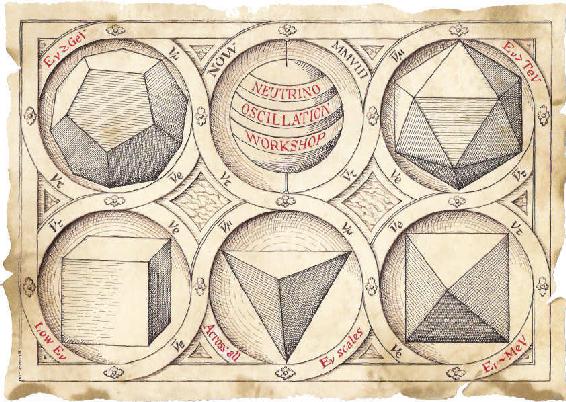

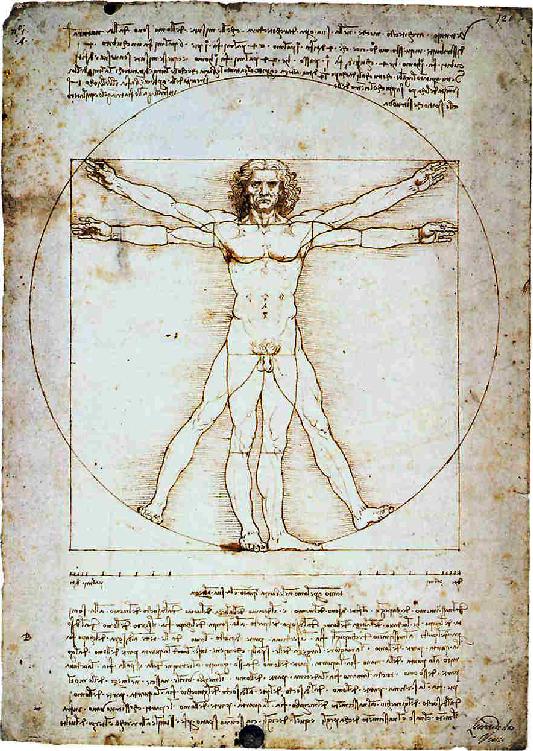

缀于古埃及太阳神脑后的球体造型,一样悬于中世纪基督教神灵或圣母脑后;柏拉图形体以球体内切正多面体的古希腊哲学模式(图14),被开普勒摹写成文艺复兴时期宇宙的科学模型(见图13);中世纪以上帝造物从球体里图解出的宗教神性(图15),一样能图解达·芬奇绘制在球环内的人文人性(图16);古罗马的万神庙,用穹窿的半球造型(图17),来祭祀泛神论时期的众神,启蒙时代的布雷,则要以完整的球体造型(图18),来纪念科学之父的牛顿;而塞尚与柯布西耶,他们之所以能成为现代艺术与建筑之父,正在于他们将古老的柏拉图球体造型,分别代入现代艺术与现代建筑的造型新知里。

正是现代艺术与现代建筑里的造型宣言,开始诋毁它们的现代性——球体造型,顺着古埃及太阳神古老的造型脉络,它贯穿了古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴、启蒙主义、现代主义等整个欧洲造型艺术史,它以跨越历史,来超越时代的新旧代沟,它以时间凝固,来见证球体造型的永恒,又以造型的永恒,冻结了它创世纪时还相关着生命的时间流动。

图14 柏拉图图形

图15 上帝建筑师绘于13世纪

图16 达·芬奇绘制维特鲁威人

图17 万神庙室内绘于18世纪

图18 布雷设计牛顿纪念馆

欧洲球体造型文化,自由地跨越于宗教与哲学、神学与科学、艺术与建筑之间,以此也超越了学科间的空间鸿沟。伽利略曾有对西方永恒球体造型的科学诅咒,他认为,西方神学乃至科学之所以一直迷恋完美的球体造型,乃是因为他们一方面怀着无度的欲望,想活得长久;另一方面,他们又害怕死亡,因此将必死的身体,寄托于星球造型的永恒不朽。我模糊地记得,那段气势磅礴的诅咒文字,似乎出自卡尔维诺转引的“伽利略的自然之书”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。