新生代农民工身份认同困境与消费方式转型(1)

——基于2010年上海市外来农民工的调查

Research on Relation between New-generation Migrant Workers’Self-identity Dilemma and Consumption Patterns Transformation:Based on the Survey of Migrant Worker in Shanghai in 2010

纪江明

[内容提要] 当前,新生代农民工处于身份认同困境,影响了其消费方式转型和升级。本文利用“2010年上海市外来务工人员情况”问卷调查数据,建立多分类因变量Logistic模型,从消费社会学角度,对新生代农民工身份认同困境与消费方式转型进行经验研究。研究发现,新生代农民工的消费行为受到家庭因素的影响很小,具有自我的、个体化特征以及消费主体的独立性;新生代农民工通过在教育、享受社会保障等方面的提升和改善,不断加强对自身“新市民”身份的认同,对其消费支出有着直接的促进作用;新生代农民工处于身份认同上的困境,其消费方式单调而同质,消费类型比较保守,多以解决温饱为主。为了使新生代农民工的社会身份在消费领域获得全新的重建,本文提出了相关对策建议,促进其消费方式转型和升级。

改革开放以来,随着现代化、工业化、城市化进程的加快,我国社会结构发生了深刻变化,经历着由农业人口向非农业人口、农村人口向城市人口、农民向市民的转化。城市农民工正是在这一背景下形成的一个特殊群体,他们又被称为失根的非市民(Unro-oted Noncitizen)群体(Solinger,1999)。当前,农民工群体可以分为上一代农民工和新生代农民工(80后、90后的农民工)。和上一代农民工相比,新生代农民工的进城动机已经由“经济型进城”转变为“经济型进城和生活型进城并存”或“生活型进城”(王春光,2001)。他们不再满足于老一辈农民工“在城市生产,回农村消费”的生活模式,而是希望今后能够留在城市生活,他们的消费具有向城里人看齐的特征(严翅君,2007)。他们在心理上更看重自己是“新市民”的社会性身份,但现实中农民身份的制度化,以及周围的人仍然将之视作农民工,导致他们陷入身份认同的困境,其消费方式也随之而发生变化。本文试图从消费社会学的角度,分析新生代农民工面临的身份认同困境,并利用国家统计局上海调查总队提供的2010年上海外来农民工情况调查数据,探讨新生代农民工身份认同与消费方式转型问题。

一、问题的提出:身份认同困境阻碍消费方式转型

(一)新生代农民工身份认同困境的形成

农民工是我国城市化过程中出现的一种独特的社会现象,是其他国家城市化过程中所未曾出现和存在过的现象。20世纪80年代以来,由于人地矛盾日益尖锐、农业生产成本逐年上升,负担越来越重。在“利益比较”(2)规则的作用下,大量的农村劳动力不断从经济相对落后的地区流向相对发达地区。有关数据表明:1952年至1979年和1986年至1997年的12年中,农民人均纯收入年增长率陡降至4.1%,近年来许多地区甚至出现了负增长,波动性很大,但同期城镇居民的收入却稳定增长,年增长率大体定在6%—8%(吕芳,2002)。因而在许多农民看来,到城里打工的收入远远高于农村种田的收入,这种比较利益的差别导致农民大量涌向城市打工,形成了中外广泛关注的“民工潮”,产生了一种特殊的社会群体,即“农民工”。

齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)说,在人口自由迁徙的社会,或在自由之上的后现代社会,自我与非自我,“我们”与“他们”之间的差异,不是由世界预先规定的形态所给定,也不是由高高在上的命令所约定,它需要同时从双方交往中反复不断地被建构,任何一方都不会自诩比对方更具有持久性,或确切地说,更具有“既定性”。“既定性”身份认同是后现代社会的身份认同,它通过人们之间的交往建构,但是在社会转型时期的中国,由于未从根本上变革城乡分割的二元社会结构,这种身份认同对农民工而言无法实现,而是出现了身份认同困境。

在不同的场域,“身份”有不同的含义:在户籍制度上,身份指的是以户籍为标志的体制性标定;在社会心理学上,身份包含了“心理角色”的意义。只有当体制的标定和心理角色的确认一致时,我们才能认为自我身份认同具有同一性(郁晓晖,2006)。作为一个社会人,必须解决身份认同问题,即要对“我是谁”这个问题有一个清楚明确的回答。对大多数第一代农民工而言,他们清楚地知道自己只是城市的“过客”,他们来自农村,归宿也在农村。长期的农业劳动和农村生活经历使他们往往怀有较深的“乡土情结”,背井离乡、进城打工只是他们谋生的手段,甚至某种程度上是出于无奈,挣了钱他们还要回到农村去盖房子、娶媳妇。

然而对新生代农民工来说,他们希望按照职业、收入、消费等经济社会因素来重新认定自己的身份,由于受到户籍制度及其衍生的社会保障制度的限制,他们基本上得不到城市的公共服务,在城市生活中处于边缘人、“二等公民”的地位。而社会制度的刚性隔离又对人们产生了心理限制作用,主要表现在城里人对他们在认知上怀有偏见,在内心将他们化为异类,在行为上则表现出歧视。城市社会对他们的“经济接纳、社会拒入”,新生代农民工对自己当前的身份归属陷入了一种矛盾的困惑境地:实际身份和制度性身份的不一致,角色转换与身份转变错位脱节。因此户籍制度的存在对农民工具有先赋性的绝对剥夺,而社会保障制度的缺失又强化了这种剥夺感,限制了他们的身份转变。

(二)新生代农民工身份认同困境阻碍消费方式转型

上述农民工的身份认同困境实质上是身份转变的不彻底,虽然他们和市民一样生活在城市区域,从事产业工作,但是他们并没有完全转变为市民。用消费社会学理论解释,面临身份转换的人通过消费方式建构和维持身份的倾向与其他人相比较为明显,因为这种身份的转换首先必须面临的问题是在日常生活领域确立这种转换的合法性。确切地说在日常生活领域身份转换的合法性的确立,主要是通过消费方式来完成的。

在消费社会学上,消费不仅是消费者追求个体经济效用最大化的过程,而且也是消费者进行“意义建构”、趣味区分、文化分类和社会关系再生产的过程。消费是人类存在的基本属性,但是不同社会群体不同身份的人的消费方式却大相径庭。身份认同决定了消费方式,人们总是选择与自己身份相一致的消费方式;同时消费方式是身份建构的重要手段,主动建构着消费主体的身份地位。王宁(2002)认为,如果说伴随现代市场经济而来的丰富商品为人们的生存方式提供了多样的可能,那么,在世界范围,多种生存方式和消费方式并存的情况下,人们选择这种而非那种生存方式和消费方式,在很大程度上是由人们的认同决定的。人们的认同和人们的消费不过是同一过程的两个方面。一方面,“我”就是我所消费的东西和我所采取的消费的方式。另一方面,面对商品世界,“我”消费什么和怎样消费,是由“我”对“我是谁”的看法所决定的。人们所从事的消费,实质就是身份认同的消费。

消费是农民工日常生活方式的一个重要方面。农民工从农村向城市的流动,绝不是简单的空间地理学意义上的位移,更多的是从思想观念到行为方式的转型与变迁。这一过程是传统乡村文化和现代都市文化相互碰撞的过程,同时也是农民工身份认同发生转变的过程。关于老一代农民工的研究表明,农民工的消费结构呈现出水平较低、边际消费倾向低的特征,其消费仍然以满足基本生存的保障性消费为主。农民工还未受到城市消费文化过多的影响,基本上维持着农村的消费习惯。这与其收入低、劳动时间长、社会保障缺失以及经济型的进城动机有关(李淋,1997;李晓峰,2008)。尽管他们在城里能赚取比在乡村务农更高的收入,但这份收入却无法让他们在城里维持一种城市生活水准。因此,他们往往最终回到农村消费,因为把在城里打工赚到的钱拿到农村来花,能获得比城里更高的消费效用。

随着第一代农民工的退出,新一代农民工的消费观念和消费结构正在发生变化。他们不再满足于老一辈农民工“在城市生产,回农村消费”的生活模式,而是希望今后能够留在城市生活。他们不断学习并模仿城市居民的消费方式,以此来建构自己的市民身份,表现在衣、食、住、行、休闲娱乐等方面不同程度地出现市民化的消费趋势,其消费方式有着追求品牌、注重时尚的符号性消费特点。与此同时,受到社会制度和乡土观念的制约,农民工并未完全脱离农民这一社会身份,这在日常生活中的表现就是农民工消费方式仍带有农村型消费的特点。也就是说,新生代农民工的消费方式正在转型,表现在正从保守转向开放、消费结构正从简单转向复杂、消费工具正从传统转向现代、消费心理正从后卫转向前卫(严翅君,2007)。但这种转型受到农民工身份认同(包括教育、收入、是否属于城市人)的限制,只是局部转型,并存在着许多不足,具体表现为:结构性转型明显,平台式提升不快,存在较强的盲从消费和模仿消费心理,食品支出居高,文化教育消费偏低。可见,农民工身份认同困境导致了其消费方式的“二元化”,其消费状态仍然处于城市的边缘化状态。这表明新生代农民工的消费力虽然有了较大提升,必然有力地带动消费经济,但消费方式转型的滞后,不利于城市经济发展和农民向市民化转化,不利于促进城乡一体化发展。

二、农民工社会认同与消费方式:理论构建与研究假设

(一)身份认同与消费方式:理论溯源

消费作为经济领域和日常生活领域交换和沟通的渠道,已成为社会学家研究的热点问题。从早期的社会学家马克斯·韦伯(Max Weber)、凡勃伦(Thorstein B Veblen)到齐美尔(Simmel Georg),再到后现代社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)、让·波德里亚(Jean Baudrillard)和费瑟斯通(Mike Featherstone)等人都研究过消费与认同的问题。马克斯·韦伯(Max Weber)认为“在社会分层中应使用等级概念而非阶级概念,因为阶级是根据货物的生产和获得的关系来划分,等级则根据其货物消费的原则来划分,表现为生活方式的特殊形式。”韦伯虽然没有直接对消费方式与阶层群体身份认同之间的关系进行论述,但我们从上述的论述中可以看出消费是区分社会群体的重要标志,这一关系隐含在他的经济、权力、声望三位一体的社会分层理论之中。凡勃伦(Veblen)提出了两个重要概念:“明显有闲”与“明显消费”。他认为要获得尊荣并保持尊荣,仅仅靠财富或权利还是远远不够的,有了财富或权力还必须能够提供证明,这就需要通过明显有闲和明显消费(炫耀性消费)来表现,在社会范围狭小、任何事情都可以在共见共闻的环境下,两种方法的有效性大致相同,但在社会有了进一步分化,人类不得不同更大的环境接触后,消费的作用就甚于有闲,消费就比有闲更加适宜于作为礼仪表现的通常手段。从他对于有闲阶级的研究可以看出,人们的炫耀性消费是人们构建自身身份认同的手段,真正动机是获得一种社会身份认同。齐美尔(Simmel)通过对时尚的本质分析,指出:“时尚是阶级分野的产物。一方面较低的社会阶层由于经济状况、文化因素等难以启动时尚,另一方面最高阶层往往最保守,因为他们把对整体秩序的修正看作是可疑的和危险的,毕竟这整体秩序赋予了他们在社会中的最高地位,因此生活中的真正变化其实是由中产阶级造成的,中产阶级是最不安分的、最变幻莫测的阶层。”这里,时尚显示了个人的社会分层,而阶层所属则明示了个人在社会等级秩序中的地位。

工业革命以后,消费方式构建身份认同的过程主要强调阶梯结构中的阶级差异,而在消费社会,消费方式构建身份认同的过程则主要强调网状结构中的消费品位差异(姚建平,2006a)。布迪厄认为,品位差异主要是由于个人经济资本和文化资本的拥有量不同造成的。在《区隔》一书中,他以群体所拥有的经济资本和文化资本的构成与数量为基础,勾勒出一幅阶级或职业的结构图式。在结构图式中,人的划分完全是以品位为基础,社会群体变成了品位群体。让·波德里亚认为,消费的意图不在于商品的物质性,而在于商品所象征的人的关系或差别性。费瑟斯通认为“随着生产运行过程中扩大产品多样性与差异性的技术能力的变化,随着市场分化的加速,不同阶级之间的消费一致性程度也有所降低。事实上,个体总是在不断地消费不同的产品”。可以看出消费文化能更明显地养成人们的个性及与他人的差异,此时,品位的群体标志弱化,而越来越变成了个性和自我展示。

在中国,彭华民(1996)首先提出了从消费角度划分社群的看法,并指出同一社会阶层的人可以被认为是同质的,“他们的生活方式相互影响,在能表现他们社会阶层归属的消费行为上具有一致性”。王宁(2002)认为消费与认同的关系是十分明显的事实,认同支配着消费,消费又是认同的显现。消费在社会学意义上的重要性在于它既是建构认同的原材料,又是认同的体现和表达,认同和消费是同一过程的两个方面。他进一步指出,认同又分为个体认同和社会认同,而在阶层认同中消费起着重要的作用。姚建平(2006b)指出:第一,身份可以通过消费方式表现出来,消费方式是进行身份建构和维持的重要手段,或者说,消费是身份认同的重要手段。同时身份对消费方式具有约束作用,个人总是选择与其身份相符合的消费方式。第二,消费方式及身份认同功能本身是一个不断演变的过程。而消费方式的身份认同主要包括两个互逆的过程:一是群体归属感。群体归属感是通过消费方式将个人融入某个阶级、阶层或群体来定位身份,它强调的是群体间的差异。二是自我感。自我感的本质是一种群体疏离感,通过消费方式强调自己不属于任何群体或阶层(只属于自己)来定位身份,所表达的是个体间的差异。

综上所述,关于消费方式和身份认同之间的关系,国内外学者在大量研究的基础上,形成了共同的认识:消费方式是消费主体身份认同的外在表现同时又主动建构消费主体的身份。消费是人类存在的基本属性,而不同阶层不同身份的人的消费方式却大相径庭,消费方式上的细微差别可以准确地反映人们的身份差别。个体通过消费方式来显示出自己所属的身份特征,即消费方式反映身份意识。

(二)农民工身份认同与消费方式转型

关于身份认同与消费方式的关系,已有研究主要集中在对中上社会阶层的关注上,对中国社会转型背景下农民工阶层,特别是新生代农民工这一特殊群体的研究较少。

齐格蒙特·鲍曼认为现代性的产生体现为自我的、个体化(individualization)过程。在此过程中,身份认同的形成不再取决于一系列与生俱来的先赋条件,而是转变成为一个反思性的、不断变化的、取决于个体外表和表现的个体化工程。这个转变植根于城市化和工业化,后者不仅为个体提供了一系列尝试新商品和新体验的机会,而且削弱了家庭的核心位置、增强了个体的独立性。当人们的生活方式日趋理性化和匿名化,传统的、稳定的身份认同(例如家庭、宗教、阶级和国籍)也逐渐被弱化、改变甚至放逐(余晓敏,2008)。在当代中国,通过消费表征的生活方式,也正在成为建构身份认同、实现社会分层的重要方式。据李春玲(2007)的全国调查显示,消费正在成为中国城市社会分层的重要维度之一。有研究表明,与20世纪80年代初次外出的第一代打工者相比,新生代农民工在初次外出时间、年龄、文化程度、务农经历、婚姻状况、外出动机、工作、生活价值观等各个方面都具有崭新特征(王春光,2001;许传新,2007)。尤为重要的是,新生代农民工已经成为积极的、独立的消费主体,他们学识更高,眼界更宽,衣着入时,发型时尚,购物会选择大型超市、商场,有更多的业余时间追求健身运动,并更加重视自我感受和心理体验。

假设Ⅰ:新生代农民工已成为独立的、不受家庭因素影响的消费主体,其消费行为具有自我的、个体化特征。

消费方式反映了消费主体的教育、职业、收入水平和现代化程度。一个人怎样消费,标志他进入了现代性的什么阶段。进入城市后的生活对于农民工是一次重新社会化的过程,城市文化的熏陶必然在每一个农民工身上留下或多或少的印迹,电视、报纸、网络等文化娱乐方式使他们的生活具有了一些城市的特征(张咏梅,2008)。对于老一辈农民工来说,这一点也常是其受到城市居民歧视的原因之一,因为他们衣着很土,不讲究卫生,虽然人是进城了,但是仍然生活在过去的时间里;而“80后”农民工并非如此,他们衣着新颖,打扮时尚,仅从外表人们难以判断出他们究竟是农民工还是城市居民,甚至是城市中产阶级,他们有主动追求市民化的诉求。新生代农民工在消费模式上不断模仿城市居民的消费习惯(如崇尚品牌、人际交往、分期付款消费等),来寻求社会地位的提升,不断强化自身对城市市民,尤其是城市中产阶层的认同。为此,本文提出如下假设:

假设Ⅱ:新生代农民工通过在教育、收入、享受社会保障等方面的提升和改善,不断加强对自身“新市民”身份的认同,对其消费支出有着直接的促进作用。

对新生代农民工来说,从农村迁移到城市,不仅仅是生活地点和工作方式的改变,也导致了他们生活环境和消费行为的改变。但是,由于长久以来的城乡二元结构户籍制度的壁垒,使得新生代农民工并不能完全享受与城市人相同的待遇。尽管一些城市已经打破城乡二元户籍制度,但还有许多制度和观念的障碍,致使城乡二元制度文化的影响仍然根深蒂固,使农民工的身份仍处于“边缘性群体”的尴尬境地,其消费方式常常与城市市民的消费方式格格不入,从而形成城市的落后消费景观(严翅君,2007)。虽然身处城市,受原有的消费经验、消费模式的深刻影响,新生代农民工经历着传统与现代两种消费方式和消费观念的冲撞,他们要参照家乡成员及打工者群体的消费方式,以符合原来家乡和现在农民群体成员的资格规范;城里人的成员资格对他们来说不太现实(欧阳力胜,2006)。这种矛盾的处境,构成了农民工消费方式的“两难困境”:从他们的消费方式转变看,他们还是渴望走出边缘,跻身城市市民甚至城市中产阶层的行列;虽然他们自身有这种强烈的意愿,但是种种因素在减少他们对于城市的认同度,导致他们“社会孤立”状态的持续。为此,本文提出如下假设:

假设Ⅲ:新生代农民工处于身份认同上的困境,这种情况抑制了他们的消费方式转型,表现在其消费方式单调而同质,消费类型比较保守,多以解决温饱为主。

三、研究设计

(一)核心概念界定

1.新生代农民工

在社会学界,新生代农民工主要指的是在20世纪80年代以后出生的,从农村进入城市打工的农村青年。具体为:新生代农民工多数未婚;基本上没有务农的经历,很多是从学校毕业后就直接外出的,甚至连基本的农业常识都没有;从动机上看,他们基本上不是基于“生存理性”外出,更多的是将流动视为改变生活方式和寻求更好发展的契机(王春光,2001)。

2.身份

身份是指人的出身、地位或资格,它是某人标识自己的重要标志。马克斯·韦伯(Max Weber)最早和最为系统地阐述了身份(status)和身份群体(status group)的概念,他认为身份指的是在社会声望方面可以有效地得到的肯定或否定的特权。身份的确证方式是多样的,既可以由教育、职业等自致性因素作为地位指标确定,也可以由个人的年龄、性别、出生地、户口等先赋性因素作为地位指标确定(李强,2004)。

3.身份认同

身份认同是有关个人在情感和价值意义上视自己为某个群体成员以及隶属某个群体的认知,而这种认知最终是通过个体的自我心理认同来完成的(周明宝,2004)。身份认同包括两个方面,内在方面指群体认同,即群体成员在主观上所具有的群体归属感,即“我们”是谁;外在方面是指社会分类,即社会对某一群体的归类和划分,即“他们”是谁。詹金斯·理查德(Jenkins Richard,1996)指出,认同概念的现代功能事实上包含人际关系的两个因素,同一性和差异性,即认同概念既揭示了“我们”是谁的问题,又区分了“他们”是谁的问题,它是人们对自己以及他人关系的一个定位。因此,从某种意义上说,“人的社会化过程同时也是认同的形成和定型过程”(王宁,2001)。

4.消费方式

所谓消费方式,顾名思义就是指人们消费产品的方法和形式(苏志平,1990),它包括就餐方式、衣着方式、住房方式、交通方式、休闲娱乐等日常生活方式。生活方式有广义和狭义之分,广义的生活方式包括劳动生活、政治生活、物质消费生活、精神文化生活等一切领域;而狭义的生活方式主要限制在日常生活领域,如物质消费、闲暇消费、精神文化生活消费、家庭消费,或者简单地说仅指“衣、食、住、行、乐”领域(高丙中,1997)。可以说消费方式就是狭义的生活方式,即消费方式是指人们在日常生活领域的“衣、食、住、行、乐”等方面的选择。

(二)变量设计与统计模型

1.因变量(Y)(被解释变量)

新生代农民工月度消费支出,包括:食品消费(Y1)、医疗保健费用(Y2)、房租(不含生产经营用租金,含水、电、煤气费用)(Y3)、教育养老费(含子女教育费用、赡养老人费)(Y4)、其他(含交通、通讯费、休闲娱乐费用等)(Y5)。

2.自变量(X)(主要解释变量)

为了分析身份认同对新生代农民工消费方式的影响,将身份认同(X1),以及教育程度(X2)、是否办理居住证(X3)、是否参加社会保障(X4)、住房情况(X5)、父母或长辈是否有打工经历(X6)等作为自变量。基于教育程度、社保对农民工身份认同的影响,同时设立两个交互项(即身份认同×教育、身份认同×社保)作为自变量,以更好地衡量身份认同与新生代农民工消费方式的关系。

3.控制变量(D)(其他解释变量)

根据研究需要,本文将性别(D1)、年龄(D2)、月收入(D3)、婚姻(D4)作为控制变量。男女性别分别被编码为1和0,受访新生代农民工的出生年月在1980年以后。

(三)数据来源

本文的数据来源于2010年10月国家统计局上海调查总队在上海开展的“上海市外来务工人员情况”的问卷调查,本次调查按照分层抽样的方式开展,最终有效问卷有1 230份,其中新生代农民工有效问卷695份。样本构成情况见表1。

表1 样本构成情况

(续表)

(四)统计模型

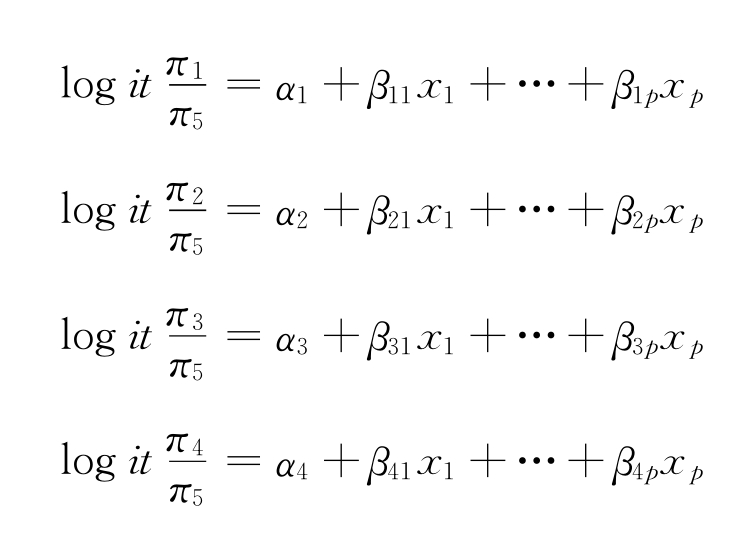

通常意义上的Logistic回归要求因变量只有两种取值(二分类),当其取值有两种以上时,就要用多分类Logistic回归分析(Multinomial Logistic Regression Model)(McFadden,1973;Hedeker,2003)。本文所考察的因变量为多分类变量(Multinomial Dependent Variables),即食品支出(=1)、医疗费用支出(=2)、房租支出(=3)、教育养老支出(=4)、其他支出(=5)。所以本文采用多分类因变量Logistic回归模型(Multinomial Logistic Regression Model)。

根据反应变量水平是否有序,又可分为反应变量为有序多分类和无序多分类的Lo-gistic回归。本文所考察的因变量为无序多分类变量。对于此类Logistic回归,模型首先会定义反应变量的某一个水平为参照水平(SPSS默认为取值水平大的为参照水平),其他水平均与其相比,建立水平数(广义Logistic模型)(General Logistic Model)。以本文为例,反应变量的取值水平分别为:1,2,3,4,5。对P个自变量拟合4个广义Lo-gistic模型:

显然,同时应当有:P 1+P 2+P 3+P 4+P 5=1,且可以看出,Y=5成为了参照水平,如果希望比较2和3,则直接将logit(P1)和logit(P3)相减即可得到相应函数。其条件概率分别为:

可见,总概率P[1/5]+P[2/5]+P[3/5]+P[4/5]=1。

四、研究发现

根据上述理论分析,利用所建多分类因变量Logistic回归模型(Multinomial Logis-tic Regression Model)、变量以及上海市外来农民工调查数据,将上海新生代农民工的身份认同对其消费方式的影响进行Logistic回归,结果见表2。现将上海市外来新生代农民工的消费方式与身份认同的关系分析如下。

(一)个人因素对新生代农民工消费方式的影响

从模型1(仅含个人因素的基准模型)中可以看出,身份认同对新生代农民工的消费方式有较大影响,对Y1、Y2的影响达到0.05水平上的显著性,对Y4的影响仅达到0.1水平的显著性,对Y3的影响没有统计显著性。教育对Y1、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y3的影响仅达到0.1水平的显著性,对Y2的影响没有统计显著性。社会保障对Y1、Y2、Y3、Y4的影响均达到0.05水平上的显著性。这说明身份认同对新生代农民工的住房无影响,对其食品消费、医疗保健的影响较大,而且教育、社会保障在新生代农民工身份认同中的作用较大,对其消费方式的影响也较大。

另外,性别、年龄、收入对Y影响没有统计显著性。婚姻状况对Y1、Y2、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y3的影响仅达到0.1水平的显著性。

(二)家庭因素对新生代农民工消费方式的影响

从模型2(含个人因素和家庭因素的模型)中可以看出,身份认同对Y2、Y4的影响

表2 上海新生代农民工的身份认同对消费方式影响的Logistic回归分析结果

(续表)

注:(1)*为P<0.1,**为P<0.05,***为P<0.01(双尾检验);(2)表中报告的为非标准化回归系数,括号中的数字是标准误差;(3)在因变量中,Y5均为参照组。

达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y3的影响仅达到0.1水平的显著性。教育对Y3、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y2的影响仅达到0.1水平的显著性。社会保障对Y3、Y4的影响均达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y2的影响无统计显著性。家庭因素对其消费的影响较小(P<0.1)或无统计显著性。这说明在加入家庭因素的情况下,身份认同对新生代农民工的教育养老消费\医疗保障消费影响较大,对其食品、住房消费的影响较小,而且教育、社会保障对其消费方式的影响也在变大,说明教育、社会保障在新生代农民工身份认同中的作用越来越大。

另外,性别、年龄、收入对Y的影响仍然没有统计显著性,或显著性非常小(P<0.1)。婚姻状况对Y1、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y2的影响仅达到0.1水平的显著性,对Y3无统计显著性。

(三)家庭因素、身份认同交互项对新生代农民工消费方式的影响

从模型3(加入交互项的完整模型)中可以看出,身份认同对Y1、Y2的影响达到0.05水平上的显著性,对Y3、Y4的影响仅达到0.1水平的显著性。教育对Y3、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1的影响仅达到0.1水平的显著性,对Y2的影响无统计显著性。社会保障对Y2、Y3的影响均达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y4的影响没有统计显著性。家庭因素对其消费的影响较小(P<0.1)或无统计显著性。交互项1(身份认同×教育)对Y2、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y3的影响仅达到0.1水平的显著性。交互项2(身份认同×社保)对Y2的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y3、Y4的影响仅达到0.1水平的显著性。这说明在加入两个交互项和家庭因素的情况下,身份认同对新生代农民工的食品消费、医疗保障消费影响仍然较大,交互项1(身份认同×教育)对Y2、Y4影响较大,交互项2对Y2的影响较大,说明教育、社会保障在新生代农民工身份认同中的作用越来越大。

另外,性别、年龄、收入对Y影响的统计显著性非常小(P<0.1),或没有统计显著性。婚姻状况对Y2、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y3的影响无统计显著性。

(四)身份认同对新生代农民工消费方式的影响

在前三个模型中,家庭因素对消费方式的影响均很小,可以忽略不计,所以我们在模型3(完整模型)的基础上,将家庭因素剔除构建模型4,又叫优选模型。

从模型4(优选模型)中可以看出,身份认同对Y1、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y2的影响仅达到0.1水平的显著性,对Y3的影响无统计显著性。教育对Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y2、Y3的影响达到0.1水平的显著性。社会保障对Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y3的影响达到0.1水平的显著性,对Y2的影响无统计显著性。交互项1(身份认同×教育)对Y2、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y3的影响仅达到0.1水平的显著性。交互项2(身份认同×社保)对Y2、Y3的影响达到0.05水平上的显著性,对Y4的影响仅达到0.1水平的显著性,对Y1无影响。这说明在优选模型中,身份认同对新生代农民工的教育养老消费、医疗保障消费影响仍然较大,交互项1(身份认同×教育)对Y2、Y4影响较大,交互项2(身份认同×社保)对Y2、Y3的影响较大,说明教育、社会保障在新生代农民工身份认同中的作用越来越大。

另外,性别、年龄、收入对Y影响的统计显著性非常小(P<0.1),或没有统计显著性。婚姻状况对Y2、Y4的影响达到0.05水平上的显著性,对Y1、Y3的影响无统计显著性。

五、研究结论与对策建议

本文根据2010年国家统计局上海调查总队“上海市外来务工人员情况”问卷调查数据,把身份认同、教育、社保等作为解释变量,把性别、年龄、收入等作为控制变量,建立上海新生代农民工的身份认同对消费方式影响的多分类因变量Logistic回归模型,从个人因素、家庭因素、身份认同等角度,分析了新生代农民工身份认同困境对其消费方式转型的影响机制。

(一)主要研究结论

本文研究发现,仅就个人因素考察,新生代农民工在心理上更看重自己是“新市民”的社会性身份(严翅君,2007),尤其是在享受教育、社会保障方面的提高,使他们的消费方式发生着质的变化,即提高在教育、养老、医疗保障等方面的消费。但在现代化进程中,越来越多的中国人开始将工作、生活的意义理解为追求符合自我品位的生活方式,追求自我满足(Self Satisfaction)和自我表达(Self Expression)(McEwen et al.,2006)。就家庭因素对新生代农民工消费方式的影响而言,本文提出的假设Ⅰ得到验证,即新生代农民工消费行为具有自我的、个体化特征,他们的消费行为受到家庭因素的影响很小或无影响,显示了他们作为消费主体的独立性。

同时,新生代农民工已经成为积极的消费主体,他们希望通过强化自己的身份认同,淡化自己与城里人、有钱人的社会差异,从而改变自己的消费方式,即在消费领域实现一种他们在生产领域无法实现的自我转型,追求一种更加平等、自由、有价值、受尊重的社会身份。这在一定程度上也验证了本文提出的假设Ⅱ,新生代农民工通过在教育、收入、享受社会保障等方面的提升和改善,不断加强对自身“新市民”身份的认同,对其消费支出有着直接的促进作用。

本文的实证研究还发现,城乡二元社会结构是农民工作为一种社会分类的制度基础,由于我国长期以来的城乡二元结构制度壁垒,在户籍制度以及城市管理、劳动、社会保障、公共教育等方面,将农民工排除在城市市民之外,使新生代农民工并不能完全享受与城市人相同的待遇(具体体现在居住、就业、教育、社会保障等各个方面)(陈映芳,2005)。这种情况使新生代农民工的社会身份无法在消费领域获得全新的重建,从而抑制了他们的消费方式转型及升级。这在一定程度上验证了本文提出的假设Ⅲ,即新生代农民工处于身份认同上的困境,他们的消费方式单调而同质,消费类型比较保守,多以解决温饱为主。

(二)对策建议

根据本文的研究,新生代农民工的消费方式与原来在家乡的半自给式消费相比,已经在商品化和社会化方面有了显著的进步,但由于其处于身份认同的困境之中,抑制了他们的消费方式转型及升级,消费支出结构呈现“吃饱穿暖”的基本形态。为了使新生代农民工的社会身份在消费领域获得全新的重建,进而促进其消费转型和升级,本文提出如下建议。

分析新生代农民工身份认同对消费方式的影响,就要追溯这一影响的制度根源。新生代农民工为城市社会作出了不可磨灭的经济贡献,但由于是农村户籍,在生产和生活上却常常面临不公正的待遇,其中城乡分割的二元户籍制度是他们在城市社会遇到困难和不公的制度根源。布迪厄认为,消费这种社会行为,具有“区隔”和标识的功能,是一种阶级“区隔”的方式,不同地位的阶级群体通过在其独特的消费行为基础上形成的消费模式区分开来。可见,消费是建构社会群体间差异的一种方式。消费方式是身份的象征,身份又决定人们选择相应的消费方式(姚建平,2006b)。

在改革开放前,长久处于二元分割状态下的城乡独立群体,其身份体系之间没有交叉。在20世纪60年代,农民外出打工赚钱,由于种种原因仍然认同自己的农民身份。但是,随着改革开放的深入推进,农民工代际群体的出现,新生代农民工已经开始淡化自己的农民身份,而以城镇市民甚至以城镇中产阶级作为参照群体,实现自己的市民身份认同。为此,对于城市管理者来说,首先要在政策上加强对新生代农民工“新市民”身份的确认,从宣传形式的认可变成制度形式的认可。在政策实施上做到“三个同步”,即“新老市民教育同步、就业同步、权益保障同步”,保障新生代农民工群体的切身利益,使农民工的市民身份真正实现。其次,应以推动新生代农民工文化转型带动其消费转型。因为他们人虽然在城市,但与城市的主文化有隔离,只能在自我群体中形成一个“次文化圈”,即农民工自身形成的群体文化。必须冲破传统制度文化的束缚,打破心理区隔,树立平等观念,排除农民工与城市居民的隔离,加强两个群体的沟通交流,使农民工自觉追求城市现代消费方式。再次,在无法改变既有户籍制度樊篱的情况下,应逐步提高农民工群体的工资水平,建立健全农民工社会保障制度,逐步改善农民工的住房条件,以推进农民工消费方式有序、合理、健康转型。

参考文献

Solinger,Dorothy J:Contesting Citizenship in Urban China:Peasant Migrants,the State,and the Logic of the Market,Berkeley:University of California Press.1999.

王春光:《新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系》,《社会学研究》2001年第3期。

严翅君:《长三角城市农民工消费方式的转型——对长三角江苏八城市农民工消费的调查研究》,《江苏社会科学》2007年第3期。

Zygmunt Bauman:Postmodernity and Its Discontents,New York:New York Univ Pr,1997:25.

王宁:《消费社会学——一个分析的视角》,社会科学文献出版社2006年版。

Max Weber:Economy and Society,Berkeley:University of California Press,1978.

[德]齐奥尔格·西美尔:《时尚的哲学》,文化艺术出版社2001年版。

姚建平:《消费认同》,社会科学文献出版社2006年版。

[法]让·波德里亚:《消费社会》,南京大学出版社2000年版。

Mike Featherstone:Consumer Culture and Postmodernism,CA:Sage Publications,1991.

余晓敏:《消费社会与“新生代打工妹”主体性再造》,《社会学研究》2008年第3期。

李春玲:《当代中国社会的消费分层》,《中山大学学报》(社会科学版)2007年第4期。

许传新、许若兰:《新生代农民工与城市居民社会距离实证研究》,《人口与经济》2007年第5期。

周明宝:《城市滞留型农民工的文化适应与身份认同》,《社会》2004年第5期。

Jenkins Rlchard:Social Identity,London:Routledge,1996.

高丙中:《现代化与居民生活方式的变迁》,天津人民出版社1997年版。

McFadden,D.Conditional:Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior.In P.Zarembka (ed.)Frontiers in Econometrics,New York:Academic Press,1973.

陈映芳:《农民工:制度安排与身份认同》,《社会学研究》2005年第3期。

McEwen,Wil liam,Xiaoguang Fang,Chuanping Zhang&Richard Burkholder:Inside the Mind of the Chinese Consumer,Harvard Business Review,2006.

(作者为上海交通大学国际与公共事务学院讲师、管理科学与工程博士后)

【注释】

(1)本文是国家自然科学基金(批号:70832001)的阶段性研究成果。

(2)所谓“利益比较”,就是把同等数量的劳动(活劳动、物化劳动)投入两个或者两个以上不同部门所得报酬之比。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。