二、感化型政治:一种独特的政治变革模式

甘地的“坚持真”思想及其运动,乃是一种独特的政治变革模式,它给予传统的“消极抵抗”的非暴力抗争方式新的生命,使其具有系统和完整的理论、坚实的道德基础和广泛的运用前景,更使其具有新的指导精神,从而创立了感化型政治这一新型的社会变革范式(Paradigm)。这种变革范式既挑战了传统政治学的诸多预设,更在改革与革命之间开拓出一条新的道路,为人类政治变革提供新的方法指引。

(一)“坚持真”:非暴力抗争的巅峰

从历史上看,非暴力抗争由来已久。在欧洲,其最早者或许可以追溯至公元前494年左右,罗马平民以退出城市、迁居山林的方式,最终迫使市政当局改善其遭遇的不公正待遇(70)。在罗马帝国早期,早期基督教徒拒绝服从兵役和接受帝国统治的抗争也具有非暴力的特征,这种抗争持续到君士坦丁大帝决定建立政教合一的政权为止(71)。在印度的古典神话中,就有贤童帕拉德拒不从父命,坚决信奉毗湿努的传说。在民间,也有以绝食抗议、静坐(dhurna)、消极抵制、迁移(des-hatyaga)等方式,抗拒不公正待遇的做法。(72)

即便从现代印度民族运动而言,如果仅从形式上来看的话,甘地式的非暴力抗争,也不是独创的。提拉克、阿罗宾多等人就提出采取经济、社会抵制等办法来对抗英殖民统治。阿罗宾多甚至还撰写了《消极抵抗的教义》(The Doctrine of Passive Resistance)(73)一书,作为未来消极抵制英人统治的思想指引。可惜两人的构思还未能完全投入实践,提拉克就去世了,而阿罗宾多也转向于鼓吹采取恐怖主义方式抗争,并因此入狱。后来他独自隐居,致力于研究印度传统文化,不再过问政治。

奇怪的是,无论是甘地的研究者,或者甘地本人,却从未指称从这两个伟大的印度独立运动先行者身上汲取非暴力抗争的营养。相反,甘地的非暴力抗争思想,却与欧洲的类似抗争有密切的联系。如甘地自己就经常提到英格兰女子参政运动(the Suffragette Movement in England)、美国人梭罗的文明不服从思想等。早期的甘地,甚至长期使用“消极抵抗”一词来指称非暴力反抗运动。(74)

但是,随着南非非暴力运动的开展,以及甘地对非暴力抗争思考的逐渐深入,甘地发现了“消极抵抗”一词已经不能概括自己的运动和思想,最终与之分道扬镳,甚至放在“坚持真”的对立面来批评。

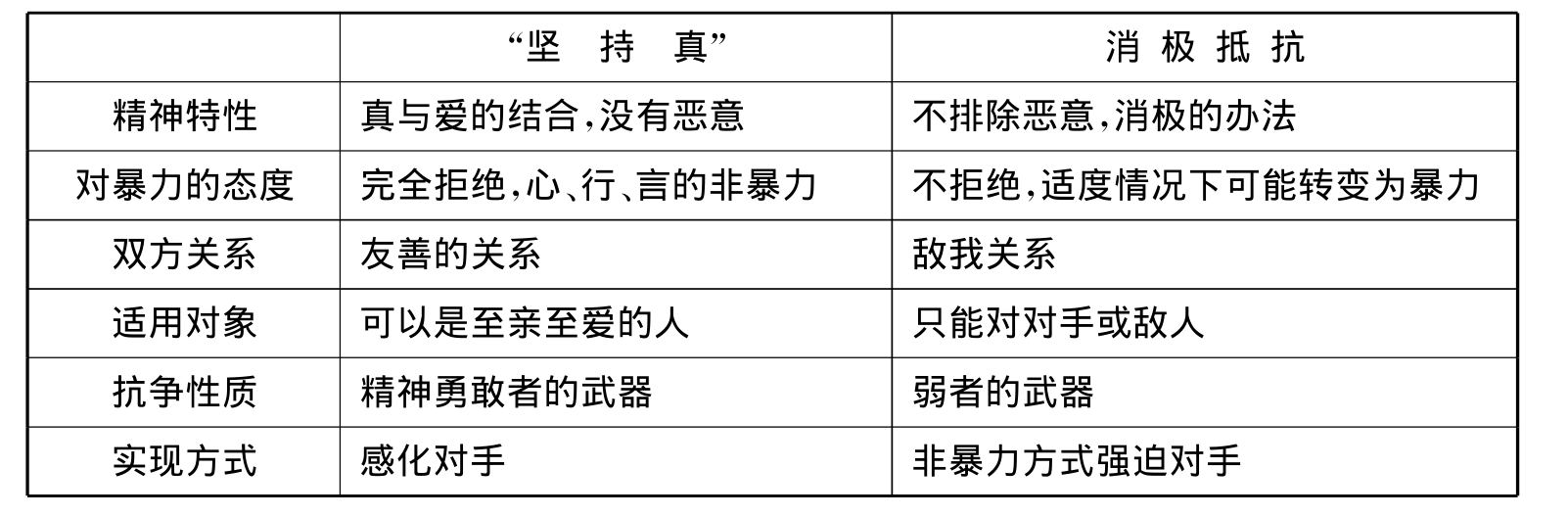

归纳起来,甘地的“坚持真”与作为一般非暴力抗争方式的“消极抵抗”的区别主要有以下几个方面(75):

表3.1 “坚持真”与消极抵抗区别表

第一,精神特性不同。在消极抵抗中,并没有爱的位置。而“坚持真”的运动,其基础就在于“真”与“爱”(ahimsa)的结合,它要排斥仇恨、愤怒、报复等意识。如果从甘地对暴力的广泛意义——言、行、心——而言,其实质已经是一种精神上的暴力了。换言之,只不过是一种心藏仇恨的无可奈何的非暴力而已,完全没有本章第一节所述的“坚持真”的诸种精神品质。

第二,对暴力的态度不同。消极抵抗不完全排斥暴力,或者说它之所以不采取暴力,乃是基于策略的,乃是因为条件不允许或没有能力采取暴力。所以,只要在条件具备的情况下,它就会撕下非暴力的面纱,沦为暴力斗争。而“坚持真”的运动则以非暴力作为信仰,它是一种自觉、主动放弃暴力,而代之以非暴力的抗争方式。

第三,与对手的关系不同。消极抵抗总是试图伤害对立的群体;而“坚持真”则完全无意去伤害对手,甚至主张与对手在友善的关系中进行有节制的斗争。“善意”成为“坚持真”的哲学基础的重要组成部分。

第四,适用的范围有所区别。“坚持真”的做法可以运用到至亲身上——比如为亲人的恶习绝食,要求其改正,或者为亲人的不正当行为给予不合作、不服从。或者用甘地的话说,这是“爱的抵抗”。但是,消极抵抗由于本性上是一种强制,是一种精神的暴力,是一种无奈的非暴力之选。它无法适用于亲人及朋友身上。

第五,抗争的性质不同。“消极抵抗”经常被看作是弱者的武器,而甘地自认为“坚持真”是强者——尤其是心灵的强者——的武器。甘地说:

“‘消极抵抗’表达的是英格兰女子参政运动的思想。妇女们焚烧房屋、在狱中绝食也被称作是消极抵抗。所有的这些都可以说是消极抵抗,但绝非‘萨蒂亚格雷哈’。人们说消极抵抗是弱者的武器,但是这篇文章所说的那种力量(76)则是强者的力量。”(77)

为此,甘地的“坚持真”乃是对甘地之前的非暴力反抗传统——尤其是“消极抵抗”的超越。这种超越从根本上而言,是指它们对非暴力的不同理解和坚持的程度不同。

对甘地而言,非暴力必须是言语、行动和心态都是“不伤害”的。它甚至要求要完全地排斥“强迫”。“采取强迫的人犯了蓄意暴力的过错。强迫是违反了人的本性的。”(78)甘地说:

“作为该词(指‘坚持真’)的发明者,我可以说,它排除任何形式的暴力——直接的或间接的,有掩饰的或公开的,无论思想、行动还是言语的。对对手怀有恶意、出言不逊,或者有意去伤害他,都是违反‘坚持真’精神的。况且,对‘坚持真’而言,恶的思想或言语,经常比实质发生的暴力更为危险。后者在情绪高涨时爆发,并且很快就让人后悔或遗忘。‘坚持真’是温和的,它从不伤害人。它不能是愤怒或恶意的结果。它不会掩饰、不会焦急、不会喧嚣。它是强迫的直接对立面。它被看作是对暴力的完全替代。”(79)

所谓的“心灵的力量”区别于“物质的力量”就在于它要感化对手,而不是强迫对手。“这种感化是通过诉求他们的(指对手)心灵,也就是他们内心的最善的东西。这种诉求就是要通过诉求者们的祈祷、绝食以及其他受苦方式来实现。换言之,就是要用提高纯洁性来实现。这据我所知,它从未失败过。因为它本身就是目的。”(80)

而“消极抵抗”却无法做到这一点。它对非暴力的坚持,纯粹是形势所迫,在非暴力的抗争中,也难免恶意,更何况在时机成熟的情况下,它就会自然向暴力转变。在爱尔兰的共和军的抗争,提拉克、阿罗宾多的例子中,我们都可以清晰地看到这一点。事实上,这一点也恰是甘地与国大党人一直以来关系复杂、分分合合的要点所在。当运动发展到高潮、激发暴力的时候,当二战爆发时,当印度面临阿富汗、日本入侵时,国大党人毫不犹豫地试图继续运动或准备战争,甘地都坚决拒绝。这种貌合神离,导致了甘地对其他国大党人持续不断的批评,乃至于甘地1934年宣布退出国大党、1942年甘地要求解除领导权的事件出现。(81)

所以,“消极抵抗”与“坚持真”只是形似而神异。“坚持真”把非暴力发展到了极致,乃至于另创“精神力量”的新理论,试图通过“感化”而非“强迫”来实现政治变革。它把非暴力抗争带到了一个新的境界。这与和暴力仍保持千丝万缕的关系、随时可能爆发为暴力、试图通过非暴力抗争方式迫使对手服从的“消极抵抗”完全不同。

(二)“坚持真”对现代政治理论的挑战

从上面我们对甘地的“坚持真”的介绍中,细心的读者很容易就会发现,甘地对政治的理解,在许多方面与现代政治理论(尤其是以西方马基雅维利以来的主流政治学)是格格不入的。甘地的“坚持真”中所隐含的政治理论的这种特质,被西方及当代印度的甘地研究者所发现,其中最为著名的研究者有邦杜兰特、伊耶、比库·帕乐克(Bhikhu Parekh)、尼克尔萨·F.吉尔(Nicholsa F.Gier)、曼弗雷·B.斯特格(Manfred B.Steger)等人。归纳起来,甘地对现代政治理论的挑战主要集中在以下几个方面:

1.挑战现代政治的根本预设——暴力与强制

对现代政治而言,没有暴力和强制,基本上是不可想象的。作为政治的根本概念的“权力”本身就意味着某种暴力和强制力。同样,作为现代政治核心的国家,也“必须使用暴力,否则就将不成为国家”(82)。为保障国内安全,国家甚至是暴力资源的垄断者。而政府各项政策的执行,也离不开强制力。没有强制力的政策,只能是一纸空文。因此,即便是强调服从民意、建立于同意基础上的统治的现代政治,仍然无法摆脱暴力和强制。而甘地的“坚持真”却要完全拒斥暴力和强制,所以,在斯特格看来,甘地与西方自由主义、马克思主义乃至后结构主义的权力观完全相悖,为西方重新反思“基于暴力的民主观”提供新的资源。(83)

2.反对当代西方的政治—道德二分法

自马基雅维利以来,西方的主流政治理论都在强调道德与政治、信仰与政治的分离。如果说现代政治理论也谈道德的话,那么也仅仅是政治的道德,或者是权利的道德。现代政治是建立在私人与公共领域二分的基础上,因此,对于美德(或者说私人的品德),诸如勇敢、无私、牺牲、智慧、正义感等,已经不像古典政治学(如柏拉图、亚里士多德等人认为的)那样,列入政治的范畴内。城邦(或者是政治)已经不再以促进个人的完善为指向了。(84)美德成为纯粹的私人自我完善的追求,而政治则摆脱了这个沉重的“桎梏”,单纯成为权利和义务、权力与斗争的游戏。

甘地的“坚持真”却逆道而行。把坚持真理、怜悯、勇敢、无私、奉献、友善等美德,视作是一种“精神的力量”,试图克服基于暴力和强制的“物质力量”,促进政治变革和正义的实现。与放弃对政治的道德约束的做法不同,甘地坚持用各种道德来试图净化政治,改善政治中自私自利、尔虞我诈的权力斗争和利益博弈,让政治回归到一种纯洁无暇,一种提升人类的道德自觉和道德自由的地位。(85)在此意义上,甘地又回到了古典世界,这与当代主流的政治—道德二分法完全对立。(86)

3.弥合目的与手段的分裂

诚如邦杜兰特所言,“传统政治思想,假设了目的与手段的分离,进而通过强调目的来取缔对手段的关注”,这成为有史以来政治学各个流派的失败所在。(87)无政府主义试图颠覆政治的根本预设——政治权力和国家——的存在,但是却缺乏有效的手段来实现其目的。而马克思主义虽然强调行动的重要性,但是却因为与暴力的紧密连接,因为其历史决定论的特色,而无法有效地对行动的可能及其道德性进行足够的审视。保守主义既反对革命,也反对理性立宪,它正确地看到了政治变革背后深刻的社会积累,却无法对行动提出有效的理论(88)。作为强调政治自由、民主和平等的自由主义,同样有类似的缺陷。它虽然有一整套行之有效的社会治理模式来保障其所期望的各种价值,但是在手段的问题上,却与马克思主义并无二致。当侵略来临或处于专制统治的情况下,同样毫不犹豫地诉诸暴力和革命。(89)

究其根本而言,西方的主流政治理论在马基雅维利以来,虽然都对马基雅维利主义采取各不相同的批评,却在骨子里接受了“目的证明手段正确”的理论。在其内心深处,政治的问题实质乃是建立其理想的社会,但是面临着敌对势力或阻碍时,都允许进行人与人之间的血腥屠杀,在杀戮的战场上重建理想的社会。这种杀戮经常被冠以正义的名义,却鲜有对杀戮本身的道德性进行深入的反思。

甘地的“坚持真”则从一开始就坚持目的与手段是统一的。就语言分析的角度看,“萨蒂亚格雷哈”本身就意味着“坚持真”和“求真”(search for truth),以“真”的手段来求“真”。甘地把对统治的精神性基础强化到了极致,他说:“力量并非来自于肉体,而是来自不可屈服的意志。”(90)只有公民心悦诚服的服从,才是统治的真正基础。而当统治者无法获得公民的真心拥戴时,其崩溃已是毋庸置疑的。所以,就印度独立目标的实现而言,甘地胸有成竹。甘地之所以不厌其烦地宣传非暴力、坚持非暴力,就在于甘地试图要以更完美的方式来完成这种独立。他要在一个暴力横行的世纪,建立一个新的榜样。(91)他要探讨善的手段与善的目的的完全统一。而这几乎是史无前例的。

4.超越冰冷的理性政治

正如迈克尔·欧克肖特(Michael Oakeshott)所指出的,“今天几乎所有的政治都成了理性主义或近乎理性主义的”(92)。理性主义崇尚技术理性,主张完美政治,更在于排斥人类心智中的非理智因素——情感、意志等要素(93)。在理性主义主导的当代政治中,诉诸理性,寻求理智的解决办法,成为几乎所有政治思潮流派的基本方法。情感、意志等人类心灵的另一面,却经常被视为对理智的反面,或者是奴隶(94),认为必须服从于理智的指挥,为其服务,甚至于要从政治反思中排除出去。因此,政治中的非理性因素,如情感、意志等要素,被视为是次要的,甚或是不必要的。而理性政治的反面——非理性主义的政治,也被视为是独裁或法西斯主义的起源。(95)

然而,在帕乐克看来,西方这种主流的理性主义政治,无法避免陷入一个两难困境——在理性协商与暴力之间徘徊(96)。而这恰是自相矛盾的。因为理性主义的预设,即“所有人类的冲突应该并且可以通过理性协商来解决”,实质上是一种盲目的迷信。而诉诸暴力,恰是对这种迷信的自我否认:因为暴力本身是非理性的,但是它的使用却被以理性的名义来论证,甚至成为理性政治的最强有力的杀手锏,来使理性的设想得以最终实现。理性政治排斥非理性,却对非理性的最高峰——暴力——另开小灶,青睐有加,恰成理性政治的最大悖谬。

甘地对人类心灵中非理性因素——人的良知、正义感、真与爱、勇敢、忍受等多种情感、意志因素的强调,恰与现代理性政治背道而驰,也被许多现代政治家嗤之以鼻。据尼赫鲁的回忆,甘地的许多这类的言行,常成为印度国大党人的笑柄(97)。但在许多研究者看来,甘地的这种对非理性要素的强调,恰是对传统理性主义政治的超越(98)。与理性主义者一致的是,甘地也诉诸理性和协商,在“坚持真”的运动中,也重视协商、妥协和理性的对话。但是,甘地也看到了“单纯诉诸请愿而没有有力的支撑是毫无用处的”(99)。单纯的请愿和呼吁,并不能有效地迫使对方真正地对待己方的立场和处境。要使对方做到这一点,在理性主义政治中,经常诉诸暴力,通过暴力使双方回到理性的舞台,或者干脆放弃理性的对话,以敌我不可调和的立场展开战争。甘地的贡献恰恰在于,他拒斥了暴力的替代路径。他回到了政治的基本原理——“你(指统治者)能统治,只因我们愿意被统治”(100)。政治反抗和变革的力量,并不在于暴力的征服和强迫,乃在于被统治者的意愿——甘愿接受统治的意愿。这种意愿本身就是一种“精神的力量”、“心灵的力量”。而当统治者无法获得被统治者心甘情愿的服从时,被统治者也诉诸这种力量,通过自我净化、自我受苦、保持友善、坚决不退缩、不服从、不合作等种种非理性的精神及其指导下的各种斗争,来瓦解统治,使统治者无利可图、统治名存实亡,迫使其重新回到理性的平台,正确处理被统治者的合法诉求。

为此,甘地克服了传统理性主义政治过分强调以个体为本位的理智、自利的倾向,通过尊重和发掘人内心的多样性,激发人的道德情感和心灵互动,来让理性以新的方式——区别于与暴力联合的方式——发挥作用。按照帕乐克的话说:

“甘地的‘坚持真’基本上是一种新的对话,一种新的协商,它既非理性,也不是非理性。它试图努力去迫使别人来对待自己的观点,并且尽力去理解他们。问题的解决依赖于双方的互相开放,共享各自的思想、情感。这种‘坚持真’的方法是一种新的方法,它使人们有可能完全发掘其理性和善性的潜力,建立一种新的、经验的对于真理的共识。”(101)

甘地对现代政治理论的挑战,还可以从自由、法治、权利义务关系、民主、国家等诸多概念和侧面展开(102)。但我们前面列出的几个方面,基本上构成了甘地“坚持真”理论的基本特性,形成了甘地独树一帜的政治哲学。

(三)在改革与革命之间

回到我们的主题——“坚持真”作为一种政治的乃至社会的变革方式,其究竟具有哪些特征?这种变革方式是否具备独立的变革范式的基本条件?它与政治重大变革的主要方式——改革与革命之间,究竟存在何种区别?

整体而言,“坚持真”与改革、革命之间的主要区别有:

表3.2 三种政治变革方式对照表

从上面的区别来看,“坚持真”与改革、革命之间的关系有:

第一,“坚持真”介于改革与革命之间。这种关系表现在,在某些方面“坚持真”与改革是一致的,在另外一些方面又与革命是一致的。如在主体、方向上,“坚持真”与革命相近,是以民众为主体,自下而上的变革;而在依据的方法和力量上,它又与改革更为接近,都是采取非暴力的方式,都没有以政权的更替作为前提条件;

第二,“坚持真”同时具备改革与革命的特点。如在程度上,它可以是重大的变革,也可以是根本性的变革。在变革的目标上,它可能会涉及政权的更替,也可能只是要求制度变革和政策变动;

第三,“坚持真”还具有自己独立的特质。这种特质既与改革不同,也与革命相异。比如在方法上,非暴力不合作、文明不服从、社会经济抵制都与后两者不同;在力量依据上,“坚持真”既反对暴力,也不依赖于法定的权威及其强制力;在哲学基础上,它以感化作为中心,试图改变对方的态度,而非仅仅是迫使对方服从,或者通过暴力来达到目标。

为此,我们可以看到,“坚持真”是一种区别于改革和革命的政治变革方式。它可以是“非暴力的革命”,也可以是“自下而上的改革”。但它绝非两者之间的一种折中和混合。它同样地反对改革与革命的基础和哲学预设——强制力和暴力;反对纯粹的依靠“物质力量”(physical force),而代之以“精神的力量”;反对强行推进变革,而代之于“感化”的方式来实现变革。它有自己的精神指引和独立的斗争方法,足以成为一种独立的政治变革模式。

(四)感化型政治:一种独特的政治变革范式

在本节,我们从三个方面勾画出了甘地的“坚持真”的理论和实践,以及对于现代政治变革理论和实践的推进意义。这种推进,绝非仅仅是提供新的抗争方法和策略,而在于它提供了新的指导思想和道德基础,甚至于颠覆了传统政治学的诸多基本预设。它重新塑造了我们对整个政治的基本理解,启发了我们对重建、改造政治(乃至社会)新的路径。这种推进,在某种意义上,是革命性的,它更接近于库恩所指的“范式”性的变革。或者,我们可以说,甘地的“坚持真”树立了政治变革的新“范式”。

所谓的“范式”,在库恩看来就是“一种公认的模式或模型”(103),就是某种“在一段时间内为以后几代实践者们暗暗规定了一个研究领域的合理问题和方法”(104)的贡献。这种贡献具有两个基本特征:

(1)“具有空前的成就吸引一批坚定的拥护者,使他们脱离科学活动的其它竞争模式”;(105)

(2)“这些成就又足以无限制地为重新组成的一批实践者留下有待解决的种种问题”。(106)

而对于范式,库恩并没有给以清晰的定义,并且在多种场合以多种方式谈论,因而使这一概念本身存在含混不清的状况。英国学者玛格丽特·玛斯特曼(Margaret Masterman)曾对库恩的范式概念进行系统的梳理,认为范式包含三个方面或者三种类型:

第一,作为一种信念、一种形而上学思辨,它是哲学范式或元范式;

第二,作为一种科学习惯、一种学术传统、一个具体的科学成就,它是社会学范式;

第三,作为一种依靠本身成功示范的工具、一个解疑难的方法、一个用来类比的图像,它是人工范式或构造范式。(107)

就以上几个标准而言,甘地的“坚持真”理论和实践,恰好合乎库恩对“范式”的界定。

第一,就模型本身而言,甘地的“坚持真”本身同时具备范式的三个方面:独立的形而上学基础(非暴力哲学、精神力量)、社会学范式(独具一格的系列社会运动及其理论)、有效的工具方法(一系列获得成功的社会抗争方法)。

第二,就模型对研究或人类思维的影响而言,甘地也具备“公认模型”两大基本特征。甘地“坚持真”的思想和运动影响了包括马丁·路德·金的美国民权运动、曼德拉的南非种族抗争等社会政治运动,其斗争的技术——非暴力不合作、文明不服从、消极抵制、绝食等方法,也在日常政治斗争中不断地为人所效仿。它是与基于暴力和强力为基础的传统政治完全不同的竞争模式,同时本身也存在许多问题,时至今日仍未得到有效解决——如完全非暴力的不可能、过分强调非暴力是否合理等。

第三,从不可通约性而言。不可通约性是库恩对不同范式之间关系的一个界定。(108)就“坚持真”与改革、革命而言,恰好合乎这种要求,因为“坚持真”坚持的乃是彻底的、完全的言、行、心的“非暴力”、“非强制”,是对强制和暴力的彻底放弃。这与“消极抵抗”所具有的表面的非暴力完全不同——因为后者完全可以在恰当的时机转化成为暴力,并且从精神上而言,“消极抵抗”也相信暴力和强制在政治变革中的重要性、必要性。“消极抵抗”与改革、革命根本上是一致的,差异只是因形势不同而只能采取非暴力的策略而已。它只有非暴力的“形”,而没有非暴力的“神”。完全不能说它与改革和革命这些传统政治变革方式存在不可通约的特性。

值得一提的是,库恩的“范式”本是一个科技哲学概念,它指向科学观的发展和变革问题上。但是随着对“范式”的意义的发掘,这个概念已经被引入政治学、经济学、管理学、社会学等诸多人文社会科学领域。甘地的“坚持真”当然不是一种科学哲学或科学研究方法理论,也不是严格意的库恩意义上的“范式”。但就社会或政治问题而言,甘地的“坚持真”确实提供了革命性的新的思路、理论和方法,也获得了巨大的成就(如印度的独立),引来了大量的追随者和效仿者,成为了新的模型。在这个意义上,“坚持真”的理论和实践,也足以称为人类政治变革新的范式。(109)

这种范式的变革,其元哲学的基础,乃在于甘地的非暴力哲学,在于甘地对社会政治秩序和变革的深层理解——社会秩序、政治统治维系和发展的基础是依靠“精神力量”而非“物质力量”。在政治变革的谱系上,就目标而言,甘地与传统的政治观念并没有根本的区别——追求正当的政治目标。“坚持真”本身就意味着坚持正义的目标。其差异乃在于手段上,乃在于手段与目标的相对地位上。在甘地的系统中,非暴力抗争成为最为有效而合法的方法。以“感化”方式,而不是以强制(一般意义的强制乃至最高级别的暴力)来推进社会政治变革,实现社会正义,恰是“坚持真”范式的独特贡献所在。

所以,“坚持真”乃是一种感化型的政治,这种政治将“消极抵抗”的一般非暴力抗争提升到了非暴力的最高峰——没有任何强迫的“感化”,又颠覆了传统政治的各种基本预设,试图运用新的哲学和方法,走出人类千百年来政治(乃至社会的)重大变革的两难困境——改革和革命。与这三个方面的区别与联系,构成了感化型政治的基本特征,也成为人类政治变革的新范式。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。