第三节 清代前期控制蒙藏地区的机制

运用政治互动的概念与类型研究中央政权与边疆民族政权实体之间的相互关系,是一个值得探讨的课题。迄今为止,应用政治互动概念研究中原中央王朝与边疆民族政权实体相互关系的论文并不多见。在此,我们试图运用政治互动的理念和类型,研究清代前期中央政府对蒙藏民族地区进行社会控制的特有机制形成、运作和变迁的基本路径,以期多角度、多层次地总结清代前期治理西、北边疆民族地区的经验与教训。

清代前期中央政府与蒙古、西藏三者之间的政治互动,在形态上是一种由清朝居于主体或主导地位、处于三角关系顶端,可凭其强大政治领属能力和行政操控能力而积极实施与蒙、藏两角之间政治互动的独特架构,即特定的中原与四夷、中央与地方关系的互动构成类型。在三者互动关系的流程中,一方面由于清政府代表中央,蒙、藏代表两个特定的民族地方而使之成为中央政权与地方政府的互动关系;另一方面,由于同为边疆民族的蒙、藏之间存在着特殊宗教联结与特有政治、文化照应关系,使蒙藏之间在相当长的时间里,也存在着特有的密近性互动关系,甚至呈现合二而一、联为一体,难分彼此的态势。从而使这种相互关联形成了三边构造或三角互动框架,成为传统的民族地方与中央政权、周边四夷与中原王朝互动的一种特殊类型。在这个三角互动体系之中,构成了三方相互需要、相互利赖、相互制约又彼此博弈的动态架构。这种架构是清政府处理与蒙古、西藏二者之间三方关系时所独有的。

一、三角互动架构形成与运行的机理

清朝前期是治理蒙藏地区最具特点和最有成效的时期。清朝的开业先主们在后金崛起并向外开拓之际,对于蒙古的实力及在当时中国政局中的特殊地位与作用给予了高度的重视,并由此确定了一项对清朝前期立国具有重大影响的决策,即收服蒙古,联合并借助其力来进取中原。因之清政权在入关以前首先把收服和联合蒙古部族作为其发展的根本基点;清朝试图直接与西藏建立互动往来并竭力促成早期满藏互使往来,也主要是以制驭蒙古为目标的,是要利用西藏格鲁派,尤其是达赖喇嘛对蒙古的宗教影响力来收服和笼络蒙古,这可以说是清朝前治藏的一个基本出发点。因此,清代前期在中央政府与蒙古、西藏三方之间,形成了独特的政治关系:即明末以来,基于蒙藏再次因宗教因缘而建立的特殊联结,同时又由于后金—清政权联蒙政策导致的满蒙贵族在政治、军事上结成的同盟关系,故满、蒙、藏三者之间遂发生了一种有机的联系。在这一联系中,以满族贵族为主体的后金—清政权,一方面凭借其联合与收服蒙古所获得的军事、政治优势来建立与西藏的政治联系;另一方面又努力通过与西藏达赖喇嘛建立的直接政治关系,来进一步笼络和收服蒙古各部。这种既以蒙古治藏、又以藏传佛教治蒙的政策彼此促成,相互呼应,相得益彰,使清朝一开始即牢牢主宰了领制蒙藏政局的主导权与主动权,同时这种蒙藏兼制政策也是清朝前期治理蒙藏取得成效的关键点。

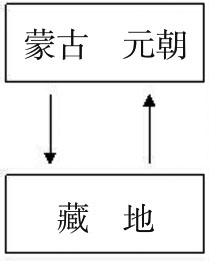

应该说,在元以前,青藏高原、蒙古高原、中原地区这三大文化板块是鼎足而立的,这在中华文化圈里表现为农耕与游牧两大文化的并存与对抗。由于大元帝国以武力手段完成了对三大文化板块的整合,这使中原对蒙藏之间的政治统合关系与三角互动架构初显雏形。只不过此时由于蒙古入主中原,占据中原正统,蒙古与中原王朝二者利益重合,形成合二而一的政治形态[92]。此时的三角互动主要表现为元朝中央政权与藏地之间的双向互动(如图一),但这种互动关系无疑是以蒙古自身的实力及其所控挟的中原威势为基础的(在元亡后,退居大漠,同样是蒙古族贵族占统治地位的北元便不具备这种优势),且以中原与边疆、中央与地方隶属关系的形式而存在。

图一

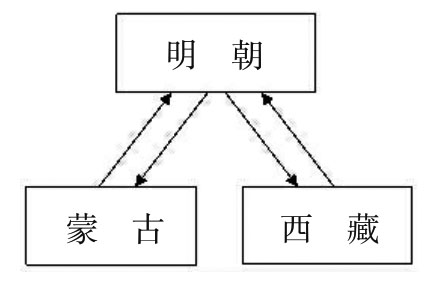

明代前中期,由于需要集中全力对抗北元蒙古部族的巨大压力,明朝中央政府在力图割断蒙藏已有联系的同时,对藏地大加招抚、优予贡利,借以加强西藏与明中央政府的政治互动,以在战略上挤压北元蒙古势力空间,形成集中国力打击、抗御蒙古力量的基本态势,由此形成了历史上中央王朝治理藏区的一种特殊范式[93]——通过割断蒙藏联系以图全面孤立和对抗蒙古的特殊的中央王朝与蒙古之间的互动模式(如图二)[94]。

图二

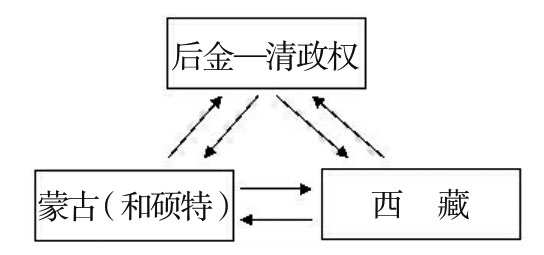

明代后期,由于明廷没有力量完成对塞外蒙古诸部族的强力整合,加之国力衰退造成其在西北、东北防御力量的萎顿和边疆政策体系的松懈、退缩,导致蒙藏之间得以再度因宗教联系而结成了密近的政治关系,打破了明初隔绝蒙藏的政策,蒙藏关系随即愈演愈密。继之,兴起于东北一隅的后金政权,从其联合与绥服蒙古各部的战略需要出发,以惊人的政治洞见力,紧紧抓住并利用蒙藏紧密联结的特有机制,即西藏需要强有力的外部政治、军事力量支持和蒙古需要西藏宗教力量凝聚与号召的特性,推行优渥黄教的政策,在入关前就征服了漠南蒙古,又与青海和硕特蒙古及西藏格鲁派之间建立了良好的政治互动关系。故形成并建立了较为完整的三角互动模型(如图三)。

图三

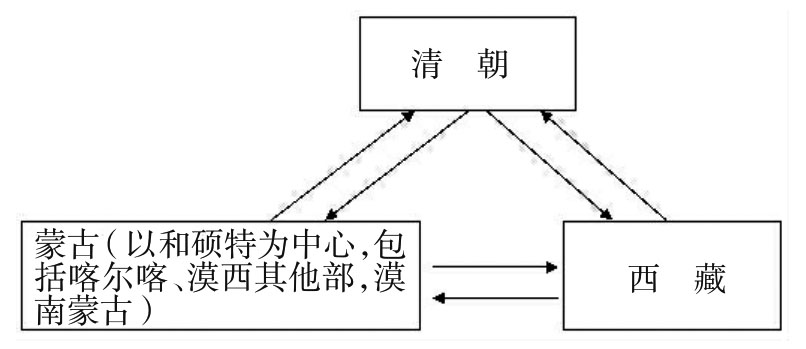

入关之后,清朝与蒙古、西藏间的三角互动关系更趋积极和良好。在清代前期较长的时间内,该框架发展成为元以来形态最为完备的三角互动形态(如图四)。此时,蒙古部族情况仍较为复杂,一些有实力的汗部,如准噶尔部与和硕特部、喀尔喀部之间仍或多或少存在着对西藏格鲁派控制权的竞争,和硕特汗廷也与西藏僧俗上层存着若明若暗的钩心斗角甚至尖锐的矛盾冲突,但三角互动的格局并未撼动,清廷掌控三角架构的态势也丝毫未见动摇,这表明清廷在实际上已紧紧掌握和抓住了解决西北边疆问题的总机枢,为此后建立统一强大的多民族国家,找到了一个重要的战略操盘点。

图四

在上述三角互动架构中,清朝因代表中原优势而兼备了强大的经济吸引力、文化兼容力和政治整合力,最重要的是其具有强大的可以掌领乾坤的军事控制力和行政实施力,这使其在三角互动架构中始终居于主导地位。这也使中央政府与蒙藏地区的互动,首先表现为中原与边疆(四夷)、中央与地方之间的具有政治统合权力的互动,也就是说,这种三角互动的核心问题,是中央政府对蒙藏地区如何行使领属权(主权)和治理权(治权)的问题。而就蒙古方面而言,它对中原地区在经济上有强烈的需求和倚赖,其中一些强部又因力图自立自存而屡与中央政府形成对峙之局;对西藏则在宗教信仰上有巨大的关切和诉求,总是欲图对格鲁派教团进行挟制而借以自重、借以号令蒙古其他各部。对西藏来说,它对中原王朝在政治扶持、宗教保护和经济利益上均有重大的需求和依赖,且已和清政权在关外时代就已确立了良好互动关系,并自元以来已形成了心向中原的巨大内驱力;对于蒙古它既有军事、政治上的依赖,更有宗教文化扩展的强烈使命感和认同感。而最根本的问题是,蒙、藏两方在存在密切互动、特殊关照的同时,都对中原王朝在政治、经济、文化上具有强烈的需求和倚赖,因而存在着三者相互需要、彼此关切,又相互牵制的深刻根源。这是三角互动架构形成与运行的基本机理。

二、影响三角互动的关键因子

清代前期与蒙藏地区各部族政治互动的推进,受到多重因素的驱动和牵制。

在考察清政府、蒙古、西藏三种因素时,首先不能不特别注意的是,蒙古因素是其中最活跃、最重要的影响因子。元、明以降,尤其是明末清初以来把西藏地区较为深刻、迅捷、全面地纳入中原中央王朝统治体系的正是蒙古人,他们在其中所起的作用,被一些学者称作是连结中原与西藏的“蒙古之链”[95]。而元以来蒙古对西藏的影响,正是凭借其军事与政治优势,以西藏的统治者和宗教的保护者、支持者的身份来实现的。在蒙藏互动关系发展史上,蒙古方面始终起着重要的主导性的作用。蒙古方面的这种支配地位和主动作用,决定了西藏在被纳入中原统治体系的历史进程中,蒙古因素是一个重要的“纽带和桥梁”[96]。

其次是西藏因素,这主要是藏传佛教的影响力。藏传佛教自明末以来在蒙古地区的再度弘传和盛兴,成了西藏将其影响力施加到北方草原地带而牵动北疆全局的关键影响因子。自13世纪上半期蒙古王室与西藏地方正式建立政治联系后,双方即形成了“以宗教和政治为经纬交织而成”[97]的独特的民族关系。而这一关系的最初展开,得益于藏传佛教的传播。正如有人所概括:“假如蒙古族和藏族都不崇信佛教,那么,在历史上他们的关系或许是以另一种情形发展。以佛教为纽带开始的两个民族的来往,特别是格鲁派出现之后,在以宗喀巴为旗手,以达赖、班禅为精神领袖的藏传佛教的共同信仰下,两个民族找到了相互利用、彼此照应的契机,共同建立和培育了特殊的关系。”[98]在清初很长的时间里,藏传佛教在内陆亚洲所产生的巨大号召力,声动遐迩。尤其是五世达赖在位时,所具有的巨大的宗教影响力和政治控制力,一度使其精神权威成为与清中央政府政治权威相比肩的另外一极,以至使清代强势君主康熙大帝在处理与蒙古部族问题时,也不得不对之深加借重。所以,藏传佛教成为当时除中央政权之外,另一个对北方强族具有重要行政、宗教操控力与联结能力的精神纽带或者政治枢纽。

而中原因素,即中央政府的优势地位和强势威力,则是能够整合、联结蒙藏的核心力量。如何调动与凝结各级力量为我所用,是各方势力激烈博弈的焦点。清代前期与蒙藏地区的政治互动之所以能取得成效,首先是满族取得了对中原的统治地位,执掌了中央政权,能够挟中原之强势力量,挥戈极边,威行四境;其次是在政治上强强联手,成功地联合了蒙古,实现了趋利避害;再次是借重与利用了藏传佛教的精神慑服力,以黄教安辑蒙藏,达到了既制驭蒙古,又控制西藏的目的。可以说,“内陆亚洲佛教世界的形成,在蒙古各部奠定的基础上,清朝最终成为该世界的保护者即格鲁派的最大施主,建立了以清朝为中心的内陆亚洲佛教世界。”其直接效果是“18世纪清朝在内陆亚洲的发展确实实现于蒙古建立的藏传佛教传播区域之上,同时藏传佛教的各种政教方面的制度直接被吸收容纳于理藩院的诸种措施中。”[99]可见,清朝对三角互动模式及其运行机制的发掘和利用,为清代前期实现与西、北蒙藏地区的政治、军事、经济、宗教、民族的多层互动与统合,对成功解决蒙藏问题,并将之有效纳入清朝统一的国家政体,为最终缔造一个强大的统一的多民族的国家奠定了关键的基点。

三、清政府在治理蒙藏过程中对三角互动架构及其机制的运用

清朝在入关前后,基于蒙藏紧密结合的政治局面,也鉴于其与蒙古在政治、军事上结成的同盟关系,采行了以针对蒙古为目标的治藏政策,即通过与西藏尤其是和以达赖喇嘛为首的格鲁派教团建立直接的政治联系,以笼络和收服蒙古;同时,也利用同西藏已形成的政治互动关系及在收服蒙古方面取得的成效,来不断扩大和加强在西藏的政治权力。而这种以收服蒙古来强化其对西藏政治权力的政策,对当时尚处于蒙古势力控制下的西藏来说显然是非常有效和必要的[100]。

在与藏区的互动中,清朝以顺治十年(1653)五世达赖进京朝觐为契机,分别对五世达赖和当时掌握西藏军政大权的西蒙古和硕特部首领固始汗进行了正式册封,并以此为标志确立了清政府对西藏的政治主属权力。应该说,清朝能在西藏当时尚为西蒙古势力控制和保护的情况下较快建立起与西藏的直接政治互动联系并非易事,这之中一个重要的潜在因素仍在于清初统治者采取的联蒙政策和在收服蒙古方面所取得的成功[101]。崇祯五年(1632)清皇太极借助蒙古科尔沁、内喀尔喀等部力量击败察哈尔部之后,使漠南蒙古各部尽数归顺于清,从而对蒙古各部产生了较大震慑力和影响力。崇祯八年(1635)漠西蒙古和硕特部首领固始汗曾派人联系并表示听命于清[102],表明了以固始汗为代表的漠西诸蒙古对清朝实力的重视。崇祯十二年(1639)与格鲁派教团结盟并正欲进兵西藏的固始汗与西藏方面联合派出一个由各派参加、由固始汗与格鲁派掌握主导权的使团前往盛京联系。就在该使团前往沈阳途中,固始汗率兵入藏击败与格鲁派为敌的藏巴汗政权,建立了受其支持的以五世达赖为首的西藏地方政权,并将西藏纳入自己的控制之下。崇德八年(1643)九月,固始汗又遣人向清朝奏报:“达赖喇嘛功德甚大,请延至京师,令其讽诵经文,以资福佑。”[103]可见,和硕特部首领固始汗无论在进兵西藏之前还是之后,均采取了主动援结清朝并促成达赖喇嘛与清朝建立关系的行动。这是因为“当时漠南蒙古各部归顺于清之后,清朝已对其余蒙古各部形成较大威慑力,所以固始汗需要利用清朝这一外援作后盾,来防范其他蒙古部族与其争夺对藏区的控制权。同时,也需要借助达赖喇嘛的威望在清朝那里确保其作为西藏保护者的地位。所以清朝在联合和收服蒙古方面取得的成功,既是固始汗主动结援清朝的原因,也是清朝在西藏尚为蒙古势力控制的前提下,能成功地建立起与西藏政治互动关系的原因。”[104]以此而言,清朝在青藏地区与蒙藏双方的互动,无异于清朝与整个蒙藏部族互动的缩影和范例。

清朝在顺治十年(1653)对五世达赖和固始汗所进行的册封,为其进一步开展对西藏的施政打通了道路。但由于当时清政府实力还远未及于青海、西藏,故只能对和硕特蒙古控制西藏的现状予以认可,并通过固始汗对朝廷的效忠而间接实施对西藏的统治。不过清朝入关和同西藏建立的直接联系,显然已使其对于尚未收服的蒙古部落获得了一种更加易于施加影响的优势地位。清朝也利用这一优势很快在收服漠西蒙古方面取得了重要进展。康熙二十七年(1688)漠西蒙古准噶尔部首领噶尔丹率部攻击漠北喀尔喀各部,喀尔喀诸部南迁寻求清朝保护,噶尔丹遂东侵与清朝为敌。此期,清朝倾其全力并联合、调动内外蒙古力量展开了一场声势浩大的征讨噶尔丹的战争。这场战争持续了近10年,康熙帝曾三次率大军亲征,战争的进程以清朝的获胜、噶尔丹的败亡而落幕。战争结局也导致了清朝实力向西北的倾斜。就在在乌兰布通战役之后,清朝为防止噶尔丹败逃青海和西藏,在康熙三十二年至三十三年(1693—1694)派大军开赴西北,驻守西宁和西宁以北的大通一带[105],以截断噶尔丹南下之路。这样清朝军队实际上已直抵西藏大门,故为其直接在青藏行使权力创造了条件。

此后,和硕特蒙古对西藏的统治权逐渐向清朝发生转移。这一转移过程主要受两种因素的牵动:一种是在蒙古内部关系仍然错综复杂的形势下,为了防范准噶尔部后继者的威胁,统治西藏的和硕特蒙古始终需要紧密地以清朝的政治力量为依托,借助清朝后盾以维系其在西藏的权力,而清朝自然负有保护之责;另一种是由于西藏格鲁派上层与和硕特蒙古汗王之间不断酝酿的争斗使清朝可以充分利用二者的矛盾来强化对西藏的直接介入。而这两种因素的推动使清朝对西藏的直接施政日呈必然之势。正是在这一背景下,当准噶尔蒙古入侵西藏推翻和硕特蒙古在西藏统治之际,清朝即派大军入藏驱逐了准噶尔部并建立起对西藏的直接统治。因此,“清朝前期治藏绝不是孤立和单一进行的,而是始终从蒙藏这一大格局出发,采取治藏与治蒙紧密结合的做法,并且其政策经历了一个由蒙藏兼治到蒙藏隔离的发展变化过程。”[106]可见,清朝一方面是以藏传佛教制蒙,另一方面又以蒙古和硕特部治藏,使二者相互促进,同步发展,从而使清朝对西藏的权力在这一良性循环中呈不断递增和强化趋势[107]。这也是清朝前期利用后金时期业已与蒙藏建立的特殊政治互动关系所获成效的进一步显现。但是一当清朝挟中原之威势,取得对西藏的直接控制权以后,就改变做法,采取了对青藏地区蒙藏势力实施政治隔离即将蒙藏分而治之的政策。

在清朝与蒙古地区的互动中,也充分运用了这一架构。如前所述,自藏传佛教在明代再次弘传蒙古之后,对蒙古族的政治、经济、文化以至日常生活,都发生了重大影响,以致出现了“达赖喇嘛,蒙古等尊之如佛”[108]和一切“惟喇嘛之言是听”[109]的局面。即造成了蒙古“各部汗王不相统属,彼此之间不时发生矛盾和战争,但各部汗王都信奉黄教,并分别与西藏达赖喇嘛有着直接联系。在这种情况下,黄教,特别是作为蒙藏膜拜偶像和精神领袖的达赖喇嘛对蒙古各部汗王就具有相当的影响和号召力。”[110]达赖喇嘛不仅有权给蒙古各部贵族指授游牧地,而且还可以给予他们名义上的封号。例如,清初雄长卫拉特诸部的噶尔丹,即“遣使乞封于达赖喇嘛,达赖喇嘛封为准噶尔博硕克图汗”[111]。黄教的重要首领之一哲卜尊丹巴,“统辖外蒙喇嘛,王公士庶,莫不俯首称弟子,礼敬若神明焉”[112]。清朝崛起之时,藏传佛教格鲁派在蒙古各地经过一个多世纪的传播,已成为蒙古诸部普遍信仰的宗教而左右着蒙古的政治势力。在这种形势下,清朝只能顺势而行,因势利导地对此加以利用:一方面执行一系列崇奉黄教的措施争取漠南蒙古的归服,另一方面利用与藏区直接联系之便,以邀请达赖之举吸引和绥服漠北、漠西蒙古。这些政策在当时有助于清朝比较迅捷地控制蒙古各部,也有助于清室集中主要力量向中原腹地推进,完成对南方残明势力的征服。

清朝入主中原后,继续以宗教柔顺蒙古,使之服从清朝中央的统治。清政府利用黄教来统治蒙古民族,既容易为蒙古各部所接受,也可以得到传统力量的支持[113]。对这一政策,雍正皇帝曾解释说:“因其教不易其俗,使人易知易从,此朕缵承先志,护持黄教之意也。”[114]乾隆更直接地指出:“本朝之维护黄教,原因众蒙古素所皈依,用示尊崇,为从宜从俗之计。”[115]“兴黄教,即所以安众蒙古,所系非小,故不可不保护之。”[116]嘉庆亦指出:“因众蒙古崇奉喇嘛,最信黄教,因而加以保护,用示怀柔。”[117]应该承认,清初推崇藏传佛教,优礼格鲁派高僧,就建立和巩固对蒙古的统治而言,无疑是成功的,因而此举被奉为基本国策而趋于定型化。

但值得注意的是,清朝主政中原后虽然特别优礼格鲁派上层僧侣,却一直坚持了不让宗教干预朝政的原则。顺治九年(1652)五世达赖喇嘛朝觐时,就连主张皇帝亲至边内迎接的满族大臣也明确提出“以礼敬喇嘛,而不入喇嘛之教”[118]为基本准则。五世达赖到京后,顺治帝虽多次接见、赐宴和赏赉,但对政事却从不涉及。对此,大臣中当时有两种意见,一些人认为:“喇嘛原系特召,当询其情事。”这些人担心的是,如不加垂询,使达赖含愠而去,则可能影响喀尔喀和厄鲁特蒙古的归顺。而多数人则主张:“不宜询问喇嘛。”理由是“我朝荷天之佑,征服各处,以成大业,当年并无喇嘛也”[119]。顺治帝也认同这种主张,直至达赖喇嘛离京告别时,仍坚持不进行政事垂询。由此可见,清朝严格坚持了“不入喇嘛之教”、不向其询问政事、不让宗教干预朝政的基本政策,严格执行了“政教分离”的原则。

随着蒙藏大部分地区的绥定,清朝在漠南、漠北蒙古地区则采取了限制西藏教权,以削弱达赖喇嘛对蒙古地区影响的作法。为了防止黄教领袖权势过于膨胀,清政府曾先后确立了达赖、班禅与哲卜尊丹巴、章嘉呼图克图四大活佛系统的平等地位,以分其势。除此而外,又陆续分封了160余位大喇嘛,并将归化城、热河、多伦、库伦建成蒙古不同地区的黄教中心,使清初蒙藏社会联为一体、蒙古惟达赖之言是听的局面颇有改观。

康熙二十七年(1688),新疆准噶尔部噶尔丹在沙俄的怂恿和支持下,驱兵漠北草原,肆意烧杀抢掠,喀尔喀部大败。为保存实力,一些贵族王公要求投奔沙俄。但在哲卜尊丹巴的劝说下,喀尔喀部请求内附,并得到清王朝的接纳和安置。哲卜尊丹巴也因此受到清朝的赞赏。不久,清朝政府正式册封哲卜尊丹巴为“大喇嘛”,承认其在喀尔喀部的教主地位。由于得到清朝的支持,哲卜尊丹巴在喀尔喀部的地位日益巩固,并逐渐向周边地区渗透。哲卜尊丹巴在向周边地区尤其是漠南地区的渗透,引起了清朝政府的警觉。在清朝统治者看来,哲卜尊丹巴势力的南下,势必削弱清朝对漠南地区的治理,同时,一旦哲卜尊丹巴势力在漠南地区建立了“大本营”,那么,整个蒙古地区将难以被中央王朝所控制。因此,清朝政府在支持哲卜尊丹巴的同时,积极在漠南地区培植新的宗教领袖,章嘉活佛便成为合适的人选。之所以如此,第一,章嘉活佛历来受到清朝的信用。第二,章嘉活佛在漠南地区具有一定的影响。康熙四十年(1701),康熙皇帝降旨,任命二世章嘉活佛为“多伦喇嘛庙总管喇嘛事务之札萨克喇嘛”。不久,康熙皇帝又册封章嘉活佛为“灌顶普善广慈大国师”。康熙五十二年(1713),康熙皇帝在巡视多伦喇嘛寺时,郑重宣布:“黄教之事,由藏东向,均归你一人掌管。”[120]此举有效防止了哲卜尊丹巴势力的过分膨胀,从而加强了清朝政府对漠南地区的统治。蒙古地区社会发展的历史亦证明,清朝实施这一方略不仅十分有效,而且也是十分明智的,它在清朝治理蒙古过程中发挥了积极的作用。

总之,从清朝中央政府与蒙古、西藏三方的关系来说,清朝从关外时期就已建构了一种比较明晰的动态三角互动模式,创造性地挖掘并运用这种三角互动关系特有的调节机制,利用蒙古和硕特部对清朝的顺服关系,通过册封该部首领,实现以蒙治藏,达到了对藏地的间接管理,并进而利用青藏地区蒙、藏统治集团的分歧与矛盾,直接介入藏政,从而实现了对藏区的直接管理;又通过邀请达赖进京和对其进行册封,借助其宗教影响力控制和收服蒙古各部,即实行以藏传佛教治理蒙古,又依势相机采取蒙藏分离之策,又分封四大活佛,对藏传佛教分而治之,最终实现了对西、北边疆民族地区的逐步收服和有效管辖。在管理方略上也创造性地采取了多重多样的管理体制和机构,实施了不同的民族地方立法,实现了较为良性的民族地方与中央政府的互动,达到较好的社会控制效果。

可见,清政府在与蒙藏地区的政治互动中,充分借助于自身所代表的中原中央政权在政治、经济、军事方面拥有的强大优势,掌握时机、乘势而动,紧紧抓住可以掌控三方互动的关系,步步推展,因俗而治,因事制宜,深度运用这种动态三角互动架构特有的机制,达成了中央政府与蒙藏地区之间的良性互动,创造了历史上中央王朝对边疆强族成功进行治理、合理创制政策、顺利完成整合、全面实现统一、长久达成稳定的先例。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。