1.3.2 隐喻与批评

带有批判性的建筑纪录片往往将讨论的对象直指建筑本身,这可以被视为传统批评文本的一种影像化的表达,而电影艺术更为独特的作用则体现在另一方面:它拓展了一种唯有借助影像语言才能够进行的建筑思考,这种思考被放置在涉及主体身体、身份、情感、文化以及社会关系的具体语境中,通过视觉上的隐喻,建筑思考最终被引向文化和社会批评。塔蒂(Tati,Jacques)、安东尼奥尼(Antonioni,Michelangelo)以及格林纳威(Greenaway,Peter)的许多影片都很精彩地呈现了这类隐喻式的建筑批评。在这里,我们选择安东尼奥尼的作品略作展开分析。

如同很多著名电影人一样,意大利导演安东尼奥尼在从事电影之前曾经学习过建筑。借用施斡泽(Schwarzer,Mitchell)[44]的评价,“没有哪个电影导演比安东尼奥尼更能将建筑发挥到极致的了”[45]。他的许多电影都描述过著名的建筑和场所以及有特点的建筑师。然而,相比专门描述建筑实体,安东尼奥尼更愿意关注建筑和地景扩展出的意义及其中的细节,他不像许多导演那样,将场景只作为电影情节的作料。相反的,他总是淡化情节、人物性格发展和对白,由此将观众的注意力引向一个具有现代调度特点的更宽泛的视界。建筑不仅帮助推动事件的发展,而且在时间、空间上独立地扮演角色。对安东尼奥尼而言,建筑“阐明着各种主题,其中包括历史与现代、自然与文化、无神论与天主教、男人与女人,甚至社会主义与资本主义的命题”[46]。

传承意大利新现实主义的传统,安东尼奥尼首先把镜头对准那些游荡在城市和郊区的贫困者。在《呐喊》(The Outcry,1957)中,几乎全部是外景拍摄。他的镜头纪录下沿着波河的一次公路旅行中发生的事件,将荒芜的地景和无意义的行为之间的并置,建立起场所与人物的类比关系。1960年代,意大利的经济开始全面复苏,新现实主义的艺术家开始把作品的关注点从物质困境引向心理困境,产生了一些心理现实主义电影。在这一时期的四部曲中,安东尼奥尼开始持续地关注意大利富裕中产阶级的生活。这四部电影是:《奇遇》(The Adventure,1960)、《夜》(The Night,1961)、《蚀》(The Eclipse,1962),《红色沙漠》(Red Desert,1964)。安东尼奥尼在这些影片中借助大量的人与建筑的关系,隐喻现代人的生存状态,出于意大利当时的时代特征和安东尼奥尼的自身经历,这种隐喻主要指向以下三个方面:第一,传统与现代的二元困境;第二,生活的物化;第三,人与社会的关系。

1)传统与现代的二元困境

在《夜》的开头一组镜头中,安东尼奥尼清晰地表示出建筑可以承担远比背景多得多的作用:开场镜头是吵闹的街道充斥着拥挤的交通和19世纪晚期的店面装饰;镜头一切换,将我们带到庞蒂(Ponti,Gio)1957年设计的皮莱里塔(Tower,Pirelli)这个米兰当时最高的建筑上。在这个建筑的空中平台上,装饰被取消了,留下平滑而冷峻的表皮。在头两个镜头中,安东尼奥尼就建立了混乱与秩序、喧闹与安静以及历史主义与现代运动的二元对立关系。这种关系贯穿了《夜》,也同样贯穿了四部曲中的其他影片。

战后应急建设与城市长远规划的矛盾加重了历史传统与现代形式的二元困境,安东尼奥尼对城市和人们生存境遇的描述都是在这种二元困境中展开。在《奇遇》的第一个场景中,安东尼奥尼引入了这部电影的核心主题:传统的解体和工业社会下结成的新群落。他揭示了意大利城市规划中的一个弊端:城市的盲目扩展。女主角之一的安娜从一个古老的有围墙的花园走出,来到一个嘈杂而又空洞的城市空间。她遇见了她父亲,后者刚刚在同工人抱怨他的宁静的别墅将被推倒,以让位于一个现代住宅开发项目。而后,父亲又抱怨他与他女儿之间的生活距离拉大了。传统居住空间的死亡导致了传统家庭结构的解体。安东尼奥尼对这样的变迁,并非完全持消极态度。镜头越过安娜的左肩,停留在圣彼得巴西利卡的穹隆顶上。那是罗马教皇的所在地,也是天主教的中心。穹隆顶作为一个建筑原型,成为社会现存的混沌状态的对立物,提供了某种超越时空的向心力。

在《奇遇》中,安东尼奥尼一次次表达了现代运动的巨变与宗教、家庭和自然规律之间的对峙。影片最后,困惑的桑多,一个将创作灵魂卖给房产开发商的建筑师,故意将桌上的墨水打翻在建筑学生的图纸上。这个设计图纸的灵感来源于西西里大教堂上面的壳状装饰——一种残存的延续传统美学的渴望。历史与现代的矛盾没能在《奇遇》中化解。

安东尼奥尼似乎感知到建筑历史发展的某种必然,所以他在历史与现代的二元困境中批判现代建筑的同时,总留有期待。然而,对于建立现代主义建筑原型的努力,他始终持怀疑的态度。当时意大利很多几何形体的现代建筑都是在墨索里尼统治的法西斯时期形成的,所以现代建筑形式在意大利有着与欧洲其他国家不同的意识形态暗喻。在《奇遇》中,安娜失踪之后,克劳迪娅和桑多为寻找她来到一个墨索里尼时期的几何体城市——“鬼城”(Ghost Town),光洁的体块上面带有简化过的历史样式,比如山花和拱。当桑多奇怪为何这样一个建造良好的地方从未被居住时,克劳迪娅却评价道:那像是一个公墓。

安东尼奥尼在《蚀》中更加明确地质疑了所谓现代主义设计师想要成就的纯粹几何城市的理想。电影的很多场景都在罗马城的南部郊区EUR区拍摄。在这里,墨索里尼的建筑师们和战后的城市规划者建立了一个乌托邦城市,以替代拥堵和嘈杂的罗马老城区。影片中,街区如同公墓,街道冷清没有店铺,没有人也没有车。这个白色石板建筑组成的城市,同《奇遇》中的“鬼城”一样,了无生机,居民们机械地按照日程安排生活,不与近在咫尺的环境发生关联(图1.35)。安东尼奥尼用这种可见的环境隐喻主人公维多利亚无法言说的心境——无所依托却又特别渴望安全感、理想化的同时充满虚无主义色彩,一种那个时代意大利的青年知识分子普遍存在的心态。与对现代形式的怀疑相对应,安东尼奥尼在很多场景中暗示出对历史传统的肯定。比如,在《红色沙漠》中,主妇吉尔连娜在担心儿子的腿将会失去知觉时,为他描述了一个幸福的小岛,与他们生活的拉韦纳(Ravenna)工业区的褐色环境不同,那个岛上的美丽在于现代运动还没有到达那里。

图1.35 《蚀》中的罗马新城

资料来源:电影多帧截屏

然而,安东尼奥尼并不是要在现代异物和传统社区间简单粗暴地判断优劣。在《蚀》中,历史传统也提供了很多不舒服的东西,比如拥堵的空间和大尺度建筑构建对人的阻隔(图1.36)。电影大部分在EUR的现代环境和罗马老城之间切换,通过这种切换,影片肯定了现代性的存在。罗马的窄巷,特别是证券所加强了这样的感受:现代生活的日用品和情境在历史城市中是无孔不入的,也是不可或缺的。无论是在《蚀》还是安东尼奥尼的其他影片中,历史建筑的实体及其内部的生活因现代元素的介入而被变形和肢解。肯定与怀疑、回溯与探索、接受与逃离,安东尼奥尼的电影在表述城市和建筑变迁的同时,隐喻了意大利那个时代的思考和徘徊。

图1.36 罗马老城中的建筑阻隔

资料来源:电影《蚀》单帧截屏

2)生活的物化

生活的物化,也就是非人性化,是工业时代一定阶段的产物,也是早期现代建筑运动催生的一个结果。在安东尼奥尼1960年代的这4部电影中,主人公们都不受到基本生存的困扰,他们的物质需求在多样化的同时也逐步泛滥,物质商品侵蚀了人们内在的需求。这种物化的状态在影片中最突出地表现为:人的行为受制于生活空间,以它为坐标和依据,而不是反之。

图1.37 现代公寓中的空间阻隔

资料来源:电影《蚀》单帧截屏

情感和生活的物化在《蚀》中有很鲜明地体现。物质主义所导致的知觉麻木状态是《蚀》要探讨的主题。无止境的物质积累和房地产开发遮蔽了所有其他事情。影片的开头与结尾相呼应,通过缓慢移动的全景镜头拍摄杂乱无章的物体和淡漠的人际关系,混沌的物质状态本身成为人们关系的某种物化形式。《蚀》的第一个镜头是在台灯照耀下的一个杂乱的公寓里。空间里没有人物对白,充斥着电动风扇的噪音。两个不再相爱的人被各种物质(油画、帘幔隔断、装饰物等)彼此分开(图1.37)。在这里,人的主体位置被物质取代,无论是基调、声响、节奏、空间关系都是以物品为坐标的。人成了环境中的他物。生活空间被纯物质性的空间取代。结尾与开头唯一的不同在于:开头场景中的物质寓言是以人们之间的冲突对抗作为焦点;而结尾处,消费主义下的物质性却伴随灰调音乐隐匿在不知名的人群和建筑群之中。

《蚀》的结尾场景中出现了工业器械的阴影,这便是其后的影片《红色沙漠》的主题。后者在历史古城拉韦纳拍摄。然而,安东尼奥尼丝毫没有描绘老城和它著名的拜占庭建筑。电影场景被安排在亚得里亚海边上的一片老工业基地上——现代世界中的一个地狱:充满了低沉的噪声和间或发出巨响;土地冒着白烟;生活设施严重匮乏。在这里,人被物质囚困,人的举止行为与机械性的环境相匹配,家庭生活空间也装饰着各类器械。影片通过工业区贫瘠的土地和艳丽的颜色隐喻当时意大利盛行的工业化热潮粗暴地灼伤了人们的官能,安东尼奥尼没有直接批判现代建筑本身,但多处影像明显暗示冰冷的现代建筑参与推进了人的物化过程(图1.38)。

图1.38 工业区的机械生活

资料来源:《红色沙漠》电影多帧截屏

《红色沙漠》的工业区被安东尼奥尼作为人类物化的外环境,然而其场景的细部却呈现出某种美学原则,以至于戴安·波顿(Diane Borden)评价道:

“这块建筑废墟的一大危险就在于,它可能会被误读为一个‘美丽事物’。当安东尼奥尼将管道、墙体和机器漆成桔、蓝、黄等颜色,‘红色沙漠’中的工厂成为抽象艺术作品;在银幕场景中讲究人物、地景和大机器的构图美,而且还间或使用烟雾、蒸汽,使得这里成为一个魔幻般的奇境。”[47]

这或许确实是受过建筑学熏陶的安东尼奥尼面对画面时的一种美学偏执,但我更愿意相信他是在掌握了充分的理由之后有意这么做的,用工业区的“美丽”与贫瘠隐喻正在工业化的城市环境。生活物化的动因,很大程度上正是那些看上去“美丽的事物”,它们被作为激发热情的理想幻象,一种诱惑,诱导人们对其的追逐并在追逐中渐渐丧失自我。

3)人与社会的关系

安东尼奥尼的影片经常表达的,是处于动荡而复杂社会中的疏离的现代人际关系以及人与环境的关系。在表达这些关系时,他最擅长借助的不是对白,或行为,或情节,而是建筑影像,特别是现代建筑的墙与窗。

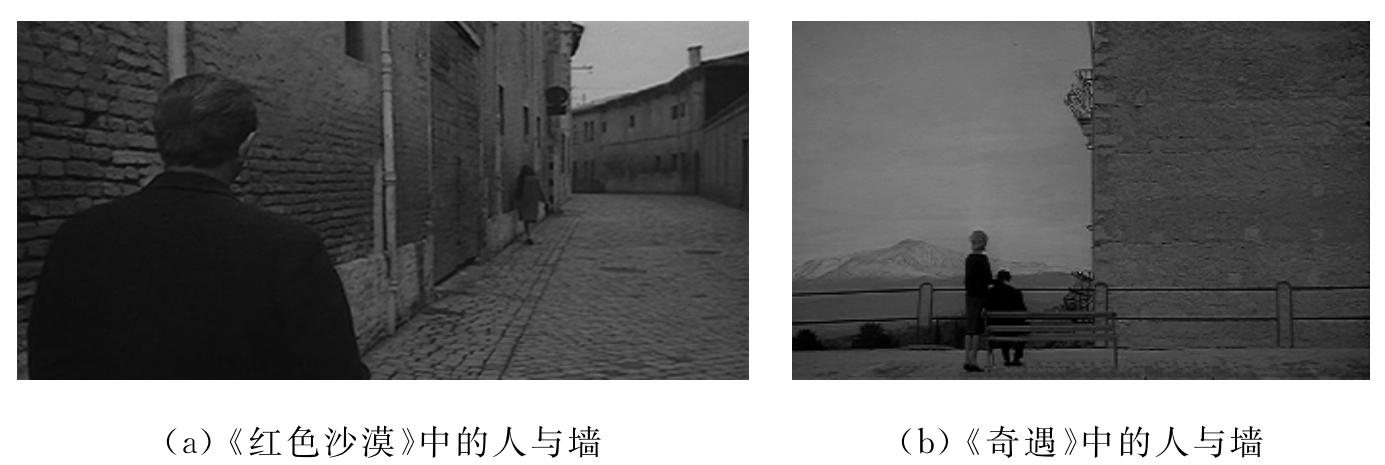

墙,是建筑围合构件。它标志着边界,同时也暗示了边界之外的存在。因此,它既有明确的拒绝性,又有潜在的诱导性。墙在安东尼奥尼的作品中也是多义的。它们可以象征某种支撑或抵抗;它们古老的石头或砖砌外表可以暗示某种集中、内向的生活;它们的现代变体,即钢筋混凝土支撑的玻璃幕墙可以象征与外界融合的自由,也可以象征被窥视、被入侵的不自由。墙的多义,使得安东尼奥尼经常用它来阐述角色之间的复杂关系。比如,在《红色沙漠》中,吉尔连娜,作为深处墙内的人,渴望去社会习俗的墙之外寻找自身的真实感受。而她所遇到的工程师科拉多则恰好相反,他非常接受面对现代社会所必然会产生的妥协。他擅长而且乐于生活在现代性的围墙之中。心中有墙的人愈摆脱愈受制其中;而某些不反抗者却享受着心中无墙的自由。所以,贯穿整个影片,我们都可以看到,吉尔连娜总是靠着墙行走,以期某种想象中的支持;而科拉多则没有负担地走在街道中间[图1.39(a)]。《奇遇》中的墙也有着类似的隐喻,在一个经典的镜头中,画面被一分为二,左边是开阔的海面和孤立的岛屿,右边是一堵巨大的墙[图1.39(b)]。可以把它们视为对镜头中的两个人内心世界的隐喻:因为拒绝被现代社会规训而孤立自己的克劳迪娅,以及接受这种规训却逐渐感到束缚和窒息的桑多。安东尼奥尼赋予墙的隐喻性,为人与社会的复杂关系提供了一种注释。

图1.39 安东尼奥尼电影中关于墙的隐喻

资料来源:电影单帧截屏。

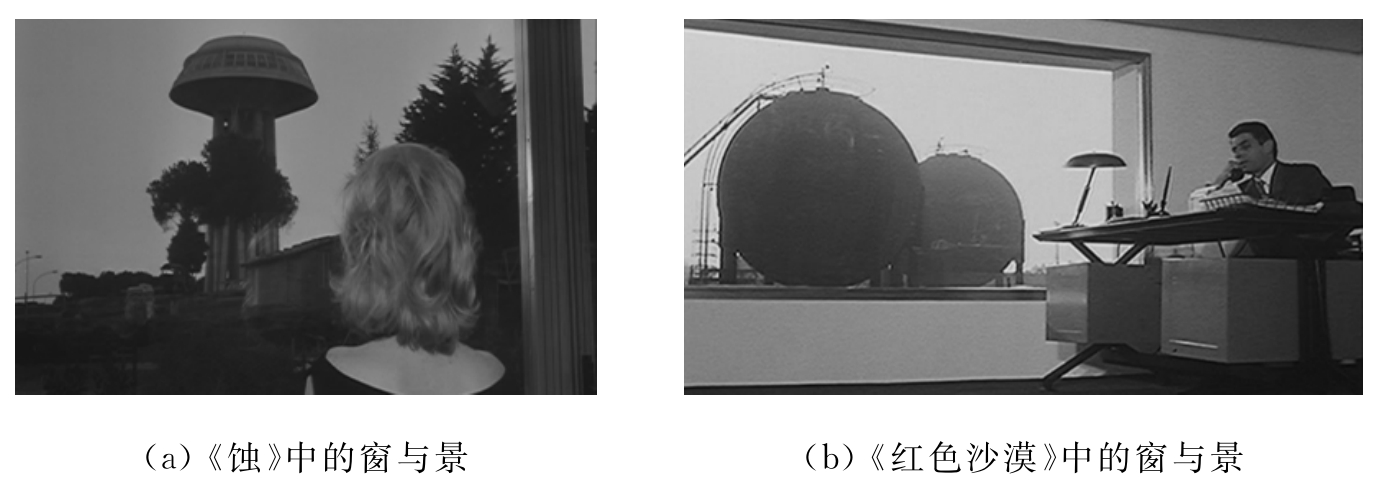

安东尼奥尼另一个喜欢做隐喻的建筑构件就是窗。在1920年代,柯布西耶曾经指出铁和钢筋混凝土构件标志着窗户历史的一次变革:窗户,可以被拉伸以填充一个建筑骨架的所有空间;透明的玻璃将代替实墙,为建筑带来光线和空气。在他的“建筑五点”之后,条形窗又被其他建筑师扩展到玻璃幕墙。于是,整个室内外成为一个视觉整体。甚至在如诺特拉(Neutra,Richard)这样的建筑师作品中,从大面积玻璃窗看出的视界被认为是现代建筑在美学上最大的贡献之一。然而,对安东尼奥尼而言,这个贡献,特别在它被推广为易学易用的普适性建筑手法时,其意义并非是无可置疑的。在《蚀》中,维多利亚拉开窗帘,想透过公寓的条形窗在自然面前放松她的精神。然而非常不幸,在她对面是一个原子弹蘑菇云一样的水塔[图1.40(a)]。类似地情景也在《红色沙漠》中出现,吉尔连娜的住宅中条形窗呈现的是一幅令人眩晕的场景:巨大的轮船从港口启程[图1.40(b)]。如果现代建筑师们预想着条形窗提供了通向自然的视界,那么对安东尼奥尼而言,这些窗户却隐喻了社会对个体生活空间的渗入和侵扰。

图1.40 安东尼奥尼电影中现代主义的窗

资料来源:电影单帧截屏

安东尼奥尼在自己所有电影中,都常常运用现代建筑的简洁和无装饰来强调现代社会中人际的疏离和个体的失语状态——一种对表达自身和触及他人都无能为力的状态。在他的建筑影像中,不仅柱子和墙体,而且连屏幕、阳台和窗户都成为人们之间相互观察和诉说的障碍。在很多场景中,建筑与人同社会与人具有某种同构的关系,安东尼奥尼正是通过这种同构关系,用场景隐喻了更深层的社会现实。就像他自己写到的:“当所拍摄的场景和我个人在那一刻的特殊观念相碰撞,最好的结果产生了。”

安东尼奥尼影片中的建筑隐喻,蕴含着被拓展了维度的建筑批评,它牵涉到历史、社会、生活等诸多方面问题。可以借助詹姆逊在后现代问题讨论中带入的建筑评论,来理解安东尼奥尼在心理现实主义电影中带入的建筑批评,因为在这两者中,建筑都不是讨论的目标,而是作为社会问题的最适合的隐喻而存在的。在安东尼奥尼的电影中,自主却又孤独的现代女性总是住在无装饰的现代建筑中,而乐观的、世俗的男性大多住在老城缺乏现代审美品位的旧式建筑中。现代建筑的标志性元素在安东尼奥尼作品中隐喻着孤立自恃的状态,拒绝社会伪善,但有可能陷入与世隔绝的疯狂之中。安东尼奥尼似乎一直在作品中暗示这样一种立场:如果把对装饰的宽容比作对社会习俗的接受,那么现代主义纯粹化的美学倾向则是对世俗的拒绝,它很容易消亡于社会孤岛之中。如果将安东尼奥尼略带悲观色彩的现代建筑影像仅仅理解为因迷恋过去而拒绝现代运动,将大大地简化他对现代建筑怀有的复杂感情:在他看来,现代建筑是危险的,但同时是正确的;是单调的,但同时是精致的[48]。可以说,现代建筑是安东尼奥尼作品中最宏大的隐喻,它隐喻着构成那个时代的紊乱、单调和崇高。

如果观察一下国内的状况,不难发现,建筑批评的影像化并没有在中国的专业纪录片中发生。像盖尔那样通过影像直接进行尖锐的城市批评和建筑批评,似乎在今天的中国还缺乏成熟的环境。中国的纪录片往往与宣传片是不分家的,它们统一在“正面颂扬”的基调上。当然这不等于说中国没有批判性的建筑影像。或许是受到欧洲城市电影,特别是意大利新现实主义电影和法国新浪潮电影的影响,在中国的许多叙事电影中我们可以看到通过隐喻将建筑问题提升到社会层面的批评。

比如,袁牧之在《马路天使》(1937)片头将镜头从霸气的上海大厦缓慢下移到“阴暗的地下部分”——底层市民的生活空间,隐喻城市中各阶层生存状态的巨大反差。类似的段落在路学长的《卡拉是条狗》(2002)中出现:镜头从破旧的北京四合院往上一摇,摇到紧贴其后的巨大的现代高层,隐喻城市现代生活方式对传统生活方式的粗暴挤压。程裕苏在《我们害怕》(2002)中反复呈现行驶在上海高架上的快速而漂浮的状态,用无根的、无以着落的城市空间影射都市人的心理空间。关锦鹏在《蓝宇》(2001)的片尾用几分钟的长镜头呈现汽车在高架下行驶的状态,通过城市高架(立柱)对人们视觉无休止的肢解,隐喻单一模式的生活框架对丰富而独特的个体实施的精神暴力。王兵在《铁西区》(2003)借鉴安东尼奥尼在《红色沙漠》中对工业废墟的描述,用缓慢的运动镜头特写了被当代文明遗弃的大工业基地和附着其上的生命……在我看来,最精彩的影像批判来自贾樟柯的《世界》(2004)。这是贾樟柯将镜头转向大都市的第一部作品。片中部分镜头非常辛辣地讽刺了城市的微缩景观(图1.41)。在拍摄“世界公园”中的“埃菲尔铁塔”时,他戏仿克莱尔《铁塔》(1928)中的镜头[49],在经典的升降镜头下呈现的是建筑失真的尺度、可笑的细部和贫瘠的地景。镜头的端正与内容的荒诞形成巨大反差。尽管仍然有大量建筑和城市纪录片满足于观光与抒情,同时有大量的专业建筑批评仅仅限于学科内部的流通而无法产生社会影响,但似乎有越来越多的人,如同四五十年前的意大利新现实主义导演和法国新浪潮导演所做的,用追问与批判的影像来表达对城市的爱。

图1.41 《世界》中的布景城市

资料来源:电影多帧截屏。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。