第四节 内债整理案后上海银行业的政府内债投资

一、1932年间国民政府的财政及内债状况

关于1932年国民政府内债整理前后的财政情形,据当时财政部长宋子文在民国十九、二十会计年度财政报告中称,此期间中央财政有截然相反之两种状况,1930年6月至1932年1月28日日军侵沪时止,其间迭次发行内债,以补岁入不足;1932年2月至提出该项报告时止,中央力谋量入为出,同时整理税务,以裕收入。结果收支适合,不再发行内债。“此实为民国成立以来所创见。”(137)后来,在1932及1933年两会计年度财政报告中就此也指出,“自国难发生,各项内国债券,改订偿还办法以后,政府厉行紧缩,力谋收支适合。二十一年度内,并未发行公债,以充经常费用”。(138)可见,此期间,为了谋求财政收支之平衡,国民政府主要在开源节流等方面采取了一系列举措,并取得了一定的暂时成效。

首先,关于财政开支量入为出、紧缩节流方面,鉴于1932年“一·二八”事变爆发后,“吾国财政情形,已陷山穷水尽之境,又以政治上种种困难,不特税收奇绌,公债价格亦复大跌。更因全国商务金融中枢发生战事,人心惶惶不可终日。各银行自救不遑,不复能援济政府”。为此,除了推行内债整理案,以减轻政府债务负担之外,国民政府主要采取了以下两个方面的举措:①国难严重之际,政府厉行节费减政。除外交及税收机关外,其余一切行政机关,莫不厉行紧缩。(139)如1932年2月10日,为了节省经费开支,暂时迁都洛阳的国民政府训令各直辖机关:“一切办公用具,及员役食住所需,尤须力求简朴。”(140)俸给一项,特任官最高月支生活费80元,最低35元。(141)②控制军费支出。除抗日军队及“围剿”苏区军事外,政府对于其他军队给养严格控制,始终坚守1929年裁兵会议规定每月1 800万元之限度。军费支出,与前两年比较,每年也可节省1亿元。(142)据报载,当时军部对缩减标准,大致上将4成,中将5成,上中少三级校官6成,上尉7成,中尉、少尉、准尉8成。并暂拟每一士兵给生活费6元,长官一律发生活费12元。(143)

其次,关于整理税务、开辟利源方面,关税自主实现后,税收增加,尽管历经曲折,但整顿关务、盐务及税务行政等取得一定程度进展。其中关务方面,力求去繁就简,一部分内债原以值百抽五关税偿付外债赔款后之余款担保,1932年2月内债整理案将上述内债改为关税普通担保之一部分,因此,百五税与新增关税以后无区别之必要,遂于1932年3月将此项区别剔除,以求简明。但是就在3月之际,日方强占东北海关,攫夺税款,导致海关税收年损失约4 000万元。此成为是年财政短收主要原因,且政府以关税担保各项债务之负担因之骤增。盐务方面,1932年3月日人接管东三省盐务稽核各机关后,三省全部盐税收入连同外债摊额在内,均被截留。(144)盐税自1932年上半年被劫据后,减少23 529 434海关两。(145)1932年,盐务行政改革为多数省份盐务行政与稽核两机关合并,统一事权,革除陋规,撙节开支。且至此,三大税收机关中,关、盐两种之中已实行服务保障制度。税务方面,1932年7月将烟酒印花税处与统税署归并,另设税务署,以总其事。至此,除各省地税外,各项国税已成划一简单之制度,悉已归并入关务、盐务及税务三大机关。(146)此外,财政部对于“各省之截留国税者,亦严饬缴解中央”。(147)

经过上述一番努力,结果,1932年1~12月间,政府不复举债,且收支相抵,尚余2 453 185.19元。推究其因,“实由于施行内债整理方案及实行限制军费二端”。(148)后来的财政报告中也认为,1932年上半期,国难严重,“军政各费,力求撙节,同时国民爱国之忱,亦非常热烈,政府得以改订内债偿还办法,减轻国库负担,收支勉可平衡”。(149)不过,当时财政报告中就此又认为,1932年财政上不致捉襟见肘之最大原因,实以在此期间,未有反抗中央之内战。且财政报告中也不得不承认,“今日政府之财政状况,仍未脱离困难时期。税收之起色,端赖全世界经济之转机。今军政费之支出已减无可减,公务人员亦已感受痛苦不少。此后财政上之稳定,当视能否避免内战及消弭外侮为断”。(150)可见,即使1932年间国民政府财政收支勉可平衡,但仍感觉困难重重,这种财政收支暂时平衡状态之基础是脆弱的。

至于内债整理案后,1932年间国民政府内债状况,据当时财政报告中曾指出,自内债整理后,政府付款能力大增,同时又切实避免举借新债。(151)且针对各种公债价格受投机者操纵的现象,财政部还计议将各项公债市价尽力维持提高,拟办到各公债之有法定的标准价。(152)此外,1932年下半年,值三中全会召开之际,中委杨虎、周佛海等7人又联名提呈《增拨债券基金提前还本以固信用见利建设案》,建议国民政府自1933年1月起,每月于原拨债券本息基金半数860万元外,增拨300万~400万元,对于债券还本,一律恢复发行债券时所规定之办法,按期还本,不再展延期限等。上海市商会闻此后,亦特发“跣”电至南京三中全会,表示拥护该项增加债券基金提案。可令人遗憾的是,三中全会对于此项提案,议决应毋庸议。(153)

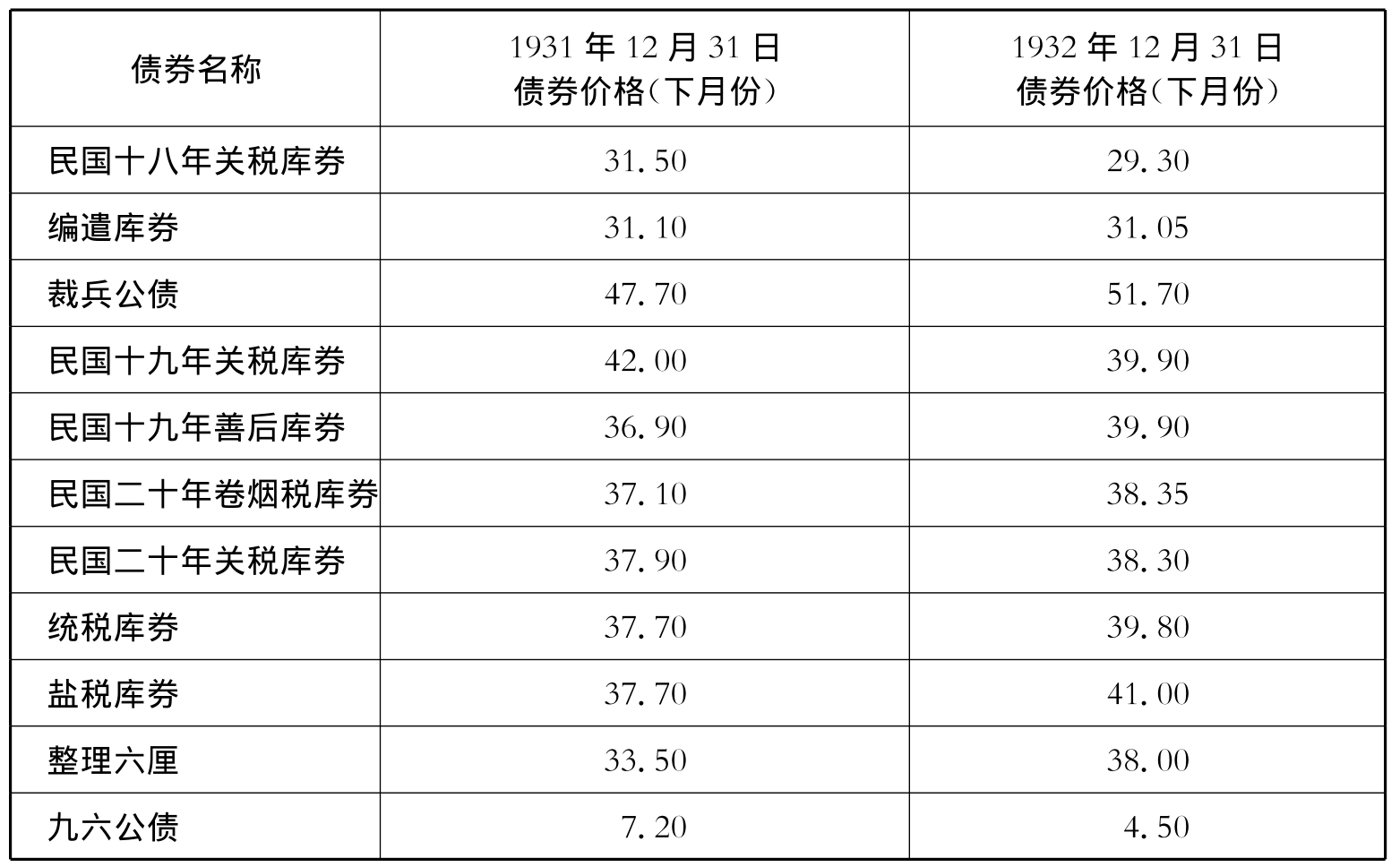

自内债整理案推行后,政府债券行市在初始一段时期内反应并不甚明显,不过,随后却日趋看好。其中,除了此间时局相对安定,内债基金较为稳固,本息能够按时偿付等因素之外,上海一些大银行居中参与承做债券本息票贴现活动也起到了一定的作用。据报载,“沪战起后,各银行以金融关系,对于债券本息票贴现,因感承做困难,均予拒绝。内国公债库券持票人会为此问题,曾分函国债基金委员会及银行业同业公会,请转劝各银行酌予变通,俾资周转。昨该会等因已商得中央、中国、交通三银行同意,允为酌量承做”。(154)结果,进入1932年最后月余以来,公债价格逐月飞涨。此刻债券市价较之实施整债计划以前,平均已涨40%。(155)据统计,1932年年底与1931年年底比较,11种政府债券价格情形统计如表3-3所示。

表3-3 1931年年底、1932年年底11种政府债券价格比较统计

(单位:元)

注:库券等因有按月还本关系,故表面上1932年年底价格,似较1931年年底为小,实则若将所还本金加上,固涨起甚巨。

资料来源:《民国二十年之内债》,《钱业月报》第13卷第1号,1933年1月15日。

另据报载,中国近顷之政治经济状况,不能认为乐观,但中国外债之市价则颇坚强,此大都由于国外对于关税担保各项债券具有信心。仅六月间,由上海方面售予伦敦之外债,价值数百万镑,市价则日趋高昂。其中交易最繁者为1913年英金善后公债与1925年美金公债。各项铁路债券在市场岑寂已久,今则亦渐认为有希望之投资,有数项本息支付延期已久,今有补付者。中国内债之最近经过情形也异常良好,于一个月间市价涨高20%~30%,市场交易繁盛。居华外人购买中国内债之风气亦日盛。(156)

此外,这一时际上海证券市场上华商证券交易所和物品交易所证券部并立的格局,其相互之间构成了一定的竞争局面,也是导致债券市价不断高涨的原因之一。1932年2月间,上海华商证券交易所公债市场,以战事延长,一时难以开市,而2月份期货交割之期,转瞬将届,爰于23日在该所开会议决,将2月份交易,转期至3月份,所有各种库券之本息金,均归卖方收取,而将2月份应得之本金数目,于转期价格内除去之。公债则照原来成交价掉期至3月份。其中裁兵、整六两种,于交割时由买方贴付卖方现金1元,九六贴2角。物品交易所证券部各经纪人,亦于是日上午11时在该所市场讨论2月份期货交割问题,其决议办法,大致与华商交易所相同。其裁兵、整六、九六等公债,亦由买方贴卖方1元及2角两种办法,但并不付给现金,而将此数加入于3月份价格内。如裁兵以前成交价为40元,今掉期至3月份,则定其成交价为41元。其与华商不同之处即在此一点。(157)物品交易所证券部如此作为,能够有利于提高其市场上3月份债券期货成交价格,吸引更多资金投入,扩大债券市场交易行为及规模,形成了一地两处之间的竞争关系,这种因人为和组织因素而出现的同一债券两种市价的现象,既造成了债市虚高的局面,又为投机套利行径提供了机会与可能,从长远发展角度来看,这不利于债券市价的稳定及债券市场的发展。

二、1932年间上海银行业对政府内债投资及其损益情形

在考察1932年间上海银行业的内债投资情形之前,先来看看此年间经济金融环境的整体走势。据此时有关银行营业报告中称,1932年伊始,“承1931年水灾及东北事变之后,全国市面,未及苏息,即有‘一·二八’事变,年中胶东发生战事,岁末复有川中内讧,共匪未靖,农村衰落,可称终岁竟无宁日”。(158)结果,“本年度国内经济状况,其衰疲之程度,更较去年下季为甚”。自上年度水灾、辽变之后,农产锐减,工商不振,金融即呈紧张之象。今春伊始,作为全国经济中心之沪埠,更遭“一·二八”之劫,损失达20亿元以上,较1931年水灾损失超过4倍有余。“沪上经济活动,既陷于麻痹状态,不复有挹注各地之效,于是各地经济之衰疲,相继暴露,不景气之情况普遍全国。”因各地农工商业于灾后战后岌岌可危,以前放款不能归收,结果,内地根基较薄之金融业遂屡屡发生破绽,如镇江、南京、南通、扬州、芜湖等,均一度发生金融恐慌,致使都市间现金益感过剩。本年度,不论对内或对外贸易,“其不振程度,至堪惊人”。国内贸易因战争之故,上半期内几完全停顿,下半期各帮办货之微,历年所未见。国外贸易,本年进出口货值均比去年减少约4亿海关两,入超为55 000万余海关两,几过于去年度入超之数。“贸易大减而入超不减,国民经济前途之危险,不可言喻。”就进出口商品而言,进口方面,各类商品进口大部减退,其中尤以糖、烟草、皮革、漂白、棉布、金属、矿砂、杂类金属品、染料、颜料及煤等为甚,独粮食方面则大见增加。米较去年增一倍有余,面粉增200万担以上。“此项粮食之独增,乃去年水灾必然之结果。农村崩溃之程度,于此亦得一证明。”至于其他进口锐减,则为一般人民购买力减退所致。出口方面,各项商品无不呈显著减退。原料品、半制品及制造品均减少一半以上。如大豆本期仅有5 000万余海关两输出,则东三省之失为其主因。燃料输出减少也由于此。然大豆犹为本年度输出最多之商品。此外如生丝出口值约3 300万海关两,仅抵去年三分之一强,海外市面之惨落,日丝倾销,及今春之歉育为其大因。(159)“生产各货出口锐减,各业无形停顿,以致内地资财渐集于通商大埠。”(160)如此一来,内地农村对于市镇,市镇对于都市,都市对于沿海通商大口,均立于入超地位,现金纷纷流出。以上海一埠论,本年由各地流入上海的现金,平均每月600万元。往年4月份,为内地需用现金最繁忙时期,乃本年竟流入上海2 200万元,实为向所未有之事。全年输入上海之银元,计8 900万余元。结果,上海一埠,银两库存达14 670万余两,较1931年年底增加一倍以上;银元库存达22 492万元,较1931年年底增加5 000万余元。(161)另据统计,1932年,上海一地,银、洋存底共达43 000万余元。工商业不振,则财失其用,结果,1931年钱业公单收解为270亿元,1932年减为170亿元,厘价最低时仅6钱8分有奇,银拆则常为白借。(162)“种种情况,不复有陈规可循。”(163)对此,有论者曾指出,上海资金之过剩,固然不自今始,而“今年承去岁水灾摧残之余,遑论农村经济衰落已极,内地商市亦至凋零,元气未复,而战祸又起,频频打击,益陷于危。正用不起,则内地资金流沪不回,过剩自亦愈多。”(164)而“金融业鉴于时局之多故,更不得不紧缩从事,此日益增厚之现金,乃益感无用武之地”。(165)际兹内忧外患重重、农工商经济凋敝之时,“我国投资途径,极为狭隘,事实上只限于政府证券与房地产两种,至于本国公司证券则市面冷落异常”。(166)且往年斥资经营地产者,本年地产跌价,绝少问津。“稍资营运,厥惟债券,故债市尚不寂寞,价亦坚挺。”(167)

1932年间,经内债整理案风波之后,经济金融环境依旧不容乐观,甚至有恶劣加剧之势,惟独公债市场因种种复杂的因素比较看好,政府债券市价日趋高涨,这种特殊的经济金融环境,对上海银行业的资金营运活动必然会产生严重而深刻的影响。

下面以上海银行公会的一些主要会员银行,如中国银行、交通银行、上海商业储蓄银行及上海东莱银行等为对象,对其1932年间政府内债投资及其损益的大致情形作一些考察,以便从中看出此年间政府内债投资及其损益在各银行资金营运中的地位及作用。

中国银行的内债投资及其损益情形:1931年年底至1932年年初,内忧外患重重,受其影响,公债市场动荡不定,恐慌迭起,债券价格日趋跌落。为了保证发行准备之稳固,中国银行决定将发行保证准备中之内国债券一概剔除,不列入发行保证准备内,以期充实。据1932年1月间该行致发行准备公开检查委员会函称:“本行发行准备金,向取稳健宗旨,除现金六成外,其保证准备四成内,除国内外金债、道契及商业押汇票据外,其他关余、盐余及各种税收担保之公债库券,不及半数。迩来债券行市,变动甚剧,虽本行对于准备项下各种证券,向来照市,从小作价,以期核实。但照目下情形,仍与本行稳健宗旨,未臻圆满。兹经决定,自本月十四日公开检查起,在上项公债库券行市未稳定以前,一律抽换,另将道契、金债及德俄赔款担保之内债暨押汇票据等加入,以期稳固而昭信用。”(168)

自1932年内债整理案实行后,中国银行对待政府内债的态度又发生了进一步的变化。如1932年4月5日,中国银行总管理处发出总字第398号、业字第45号通函,内称:“近来迭接各分支行处来函,陈报当地政府机关借款多有以税收作抵者,此种办法表面上似有的款可抵,但实际而论,倘一旦负责者迁调或税收发生问题,收回即感困难,且呆滞款中此类放款尚多未了,覆辙不远可为殷鉴。嗣后应切实注意,非至万不得已时,务望设法婉拒,不得承允。”(169)这反映了此时中行对于各级地方政府借款所持的审慎态度。据统计,1931年中国银行放款性质分析:机关47.19%、商业21.79%、工业10.14%、公用事业1.08%、同业15.02%、团体1.37%、个人3.41%;到1932年,该行放款性质分析:机关42.61%、商业22.38%、工业11.46%、公用事业1.19%、同业18.92%、团体0.66%、个人2.48%。(170)可见,自1931年至1932年间,尽管机关放款仍旧占有最大比重,但是亦呈现机关及个人放款比重逐渐减少,而工商业及公用事业放款的比重不断增加的趋势,这也反映了该行资金营运方针的逐渐调整转变。又据统计,1932年间,中国银行投资有价证券数额,按年底确实行市计算,仅占全体资产的8%,其总额是64 544 446.21元,比1931年的72 024 497.88元(占全体资产的8.5%),减少7 480 051.67元,均为收进还本付息之数。其中银币证券占56.1%,金币证券占43.9%。(171)

至于1932年中国银行业务经营损益情形,据统计,全年纯益1 847 949.62元,比较1931年纯益1 837 427.44元,增益10 522.18元。其中利益增加者为利息、汇水等项,损失增加者为摊销发行税及制券费各项开支、有价证券损益、摊销开办费、营业用器具折旧、提存年金等项。(172)这反映了1932年前后,随着公债市场动荡跌落以及公债整理案等的推行,中国银行对政府内债投资的收益方面,的确出现了一定的损失。而这种损失的出现,对此间该行资金营运方针的调整转变不能不产生一定的影响。

交通银行的内债投资及其损益情形:1932年间,正如上述,时局杌陧,百业萧条,内地资金,聚集都市,故交通银行存款增加显著。“此固社会信仰之所致,而游资增多,实为原因之一也。”针对存款增加的局面,为了降低经营成本,增强盈利能力,交通银行在放款及投资方面,“原拟扩充堆栈,侧重货物押款,揽做押汇及跟单贴现,以及工商业之投资,无如计划甫定,而内忧外患,相继而来,本行受股东及公众之付托,责任綦重,不敢行险侥幸,粉饰图功”。1932年上期,尽管各地物价惨跌,影响金融业至深,而交通银行尚未受损。进一步分析其放款及投资内容,则存单存折及证券押款约占资产总额(包括定活期及贴现放款、有价证券投资)的24%,厂基及房地产押款约占总额5%,货物抵押及其他工商业投资约占总额9%,证券投资约占总额14%。可见,政府内债投资及其收益,在此时期交通银行业务经营及收益中的地位及作用无疑比较重要。

至于交通银行储蓄存款的投资情形,据统计,1932年,交通银行各项储款总计1 029万余元,其中定期储款5 316 000余元,比1931年增加2 913 000余元,比1930年增加4 404 000余元;活期储款4 974 000余元,比1931年增加2 564 000余元,比1930年增加4 191 000余元。考虑到“储部投资以安全稳妥为第一要义,盖既以巩固储户之保障,亦以昭示储部之信用”,为此,1932年间,交行储部投资总额为5 026 000余元,比1931年增加1 959 000余元,其中定期抵押放款1 385 000余元,比1931年增加376 000余元;活期抵押放款205 000余元,比1931年增加5 000余元;有价证券购置3 436 000余元,比1931年增加1 578 000余元。进一步分析各项抵押放款之内容,其中以存单、存折、证券押款为最多,约占总额80%,房地产押款约占总额20%。鉴于“年来时局未定,投资乏安全之途,为保障储户之利益计,不得不充实准备,厚集资力,以静待发展于将来,此则本行储部投资之审慎”。结果,如上所述,1932年,交行储部投资总额只占储款总额不足50%,(173)尽管如此,仅就上述该行储款投放的实际情形来看,政府内债投资居于显要地位,则是毋庸置疑的。

上海商业储蓄银行的内债投资及其损益情形:据统计,1932年,上海银行商业部存放款情形与1931年存放款情形比较,存款方面,1932年年底存户总数135 620人,比1931年年底存户数97 680人,增加37 940人,存款总数1932年年底比1931年年底增34.73%,其中活期增61.73%,定期增18.38%;放款方面,1932年年底总数比1931年年底增13.64%,其中抵押放款增25.91%,押汇增79.26%,票据放款增25.85%,房地产增10.64%,而信用放款减少7.92%,证券购置减少52.39%。就1932年间上海银行资金投放之种类分析,以抵押放款及押汇为最多,占全行总数的61.07%,抵押品中以商品为最多,次之为工厂厂基,其余则房地产、证券、存单等。“盖本行系商业银行,运用资金,欲求其稳妥而活动,以押款为最适宜,故承做之数为最多也。”(174)就政府债券押款一项而言,1932年政府未发行公债,该项借款为之大减。(175)其次为信用放款,占20.9%,鉴于时局不靖,市况萧条,对于此项放款采取慎重态度。再次为证券及房地产投资,占14.51%,其中证券一项包含中国股票、外国股票、银行股票、外币债票、内国公债及其他债票6种,票面以外币者居多数。担保均极可靠,市价亦皆稳定,且账面作价,均远较市价为低,以期确实。“盖本行为确实辅助工商实业,并谋本身资金之安全起见,放款方针专注重于押款及押汇,对于票据放款亦积极加以提倡,至于信用放款及证券购置,则力谋收缩其范围。”关于上海银行储蓄处储蓄存款的投放情形,据统计,1932年年底,该行储蓄处储蓄存款投放总额为12 406 546.32元,内抵押放款计8 525 116.30元,占68.71%,证券购置计3 881 430.02元,占31.29%。押款之抵押品以存单及工厂厂基为数最多,购置之证券亦均为稳妥可靠者,尤以金币公债居其多数。(176)可见,1932年间,在政府内债投资方面,上海银行的商业部情形与储蓄处情形比较,尽管比较复杂,不尽相同,但其投资之比重均不占据主要的地位,则是显而易见的。

再来看看上海商业储蓄银行1932年营业盈亏状况,据统计,1932年上半期营业总收益计1 580 305.71元,其中商业部方面,利息590 068.37元,买卖证券损益14 760.55元,汇水手续费等830 764.48元;储蓄处方面,利息144 712.31元。上半期营业总支出计1 168 060.14元,其中商业部方面,主要包括各项开支、摊提房地产及打除生财;储蓄处方面,主要包括各项开支、买卖证券亏损(计7 041.85元)。下半期营业总收益计1 688 278.12元,其中商业部方面,利息685 766.20元,买卖证券损益140 678.68元,汇水手续费等708 241.25元;储蓄处方面,利息99 556.85元,买卖证券损益54 035.14元。下半期营业总支出计1 235 540.69元,其中商业部方面,主要包括各项开支、摊提房地产、打除生财、打除开办费;储蓄处方面,主要是各项开支。(177)可以看出,1932年上半年与下半年比较,随着债券行市趋于好转,上海银行有价证券买卖投资之收益,在其营业总收益中所占比重也有所增加,不过,总体而言,该行有价证券投资之收益在其营业总收益中并不占有主要比重。

又据1932年12月7日上海商业储蓄银行第68次总经理处会议记录,关于查点公债,唐和羹谓:“总经理去年面嘱,勤查公债,最好每月一、二次,当即奉命照办。但每次如需将库中公债完全查点一遍,须由检查员二、三人费三、四日之功夫,方可竣事,”“惟此点现已改变办法,每隔一月或半月派人费一、二日功夫抽点数种”。关于各种证券须按市结算盈亏,唐和羹又报告称:我行证券向来所有盈亏均不结出,所以最多时证券账内暗藏盈余,竟达四、五百万元之多,即现在除已拨转公积金124万元外,尚有150万元之谱,此种办法为暗藏准备。“巩固行基计,确有益于股东。”(178)

1932年间,上海商业储蓄银行资产及收益中,尽管政府内债投资及其收益均不处于主要地位,且基于风险防范等诸种因素考虑,其投资政府债券的种类结构也复杂多样,但是,上海商业储蓄银行购买及库存的政府公债的绝对数量仍比较多,其投资政府债券也获得了比较可观的收益,且这种收益在此时期该行营运中亦发挥了一定的作用。

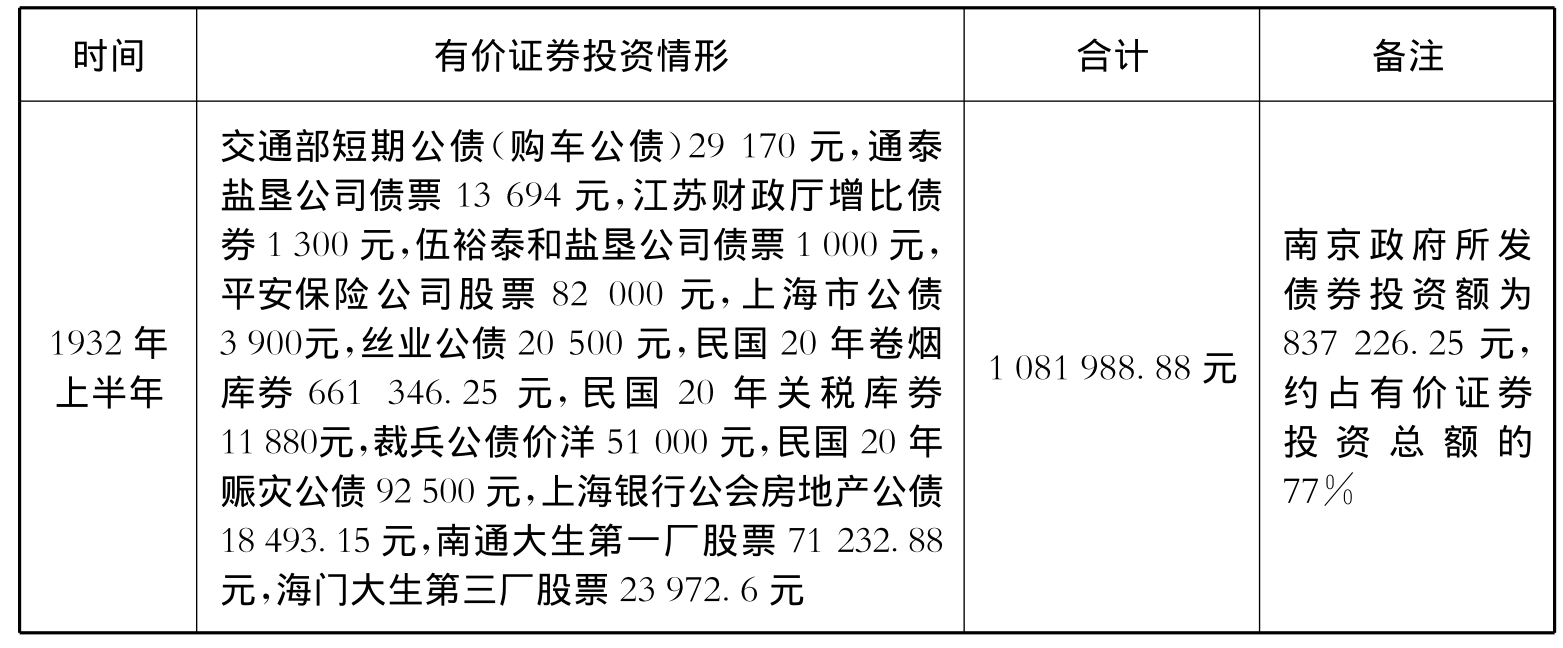

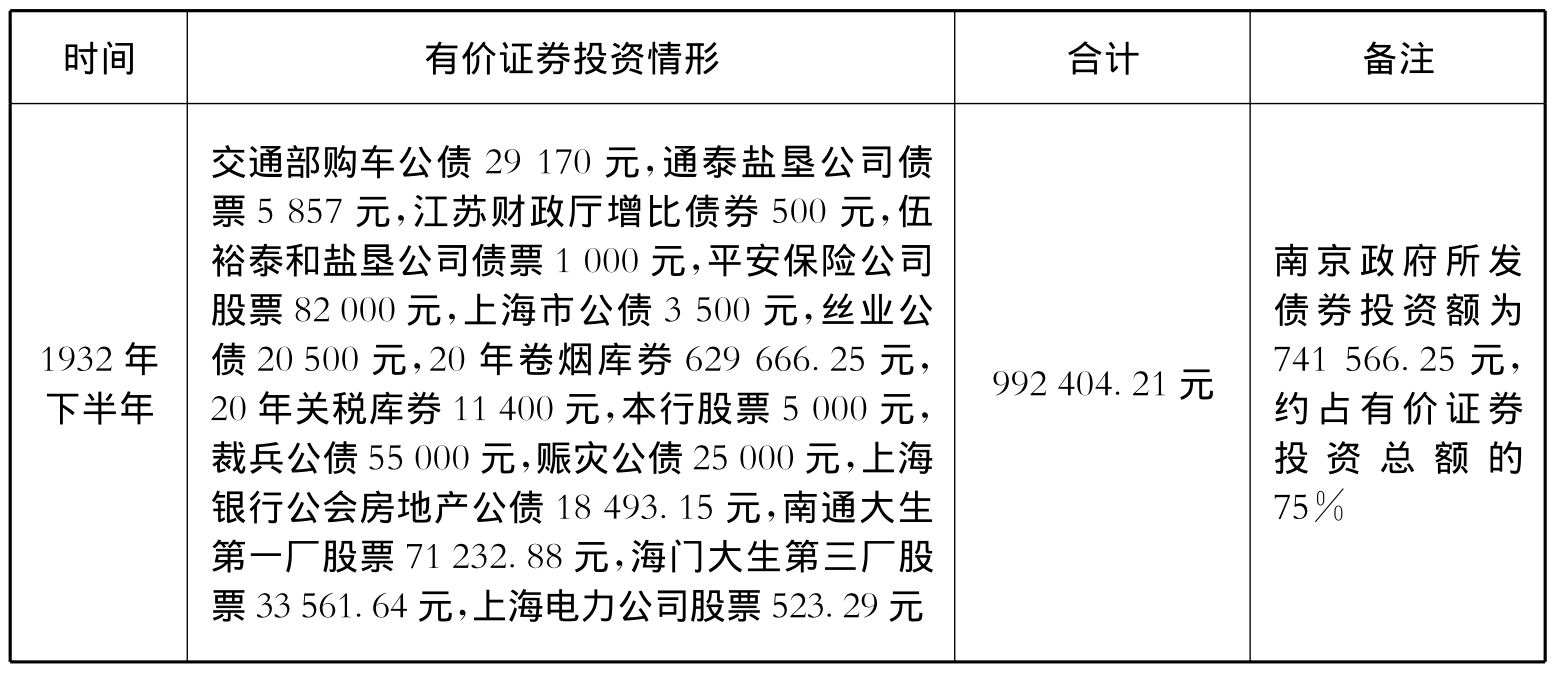

此外,1932年间,上海东莱银行的内债投资及其损益情形,参见表3-4、表3-5所示。

表3-4 1932年上、下半年上海东莱银行有价证券投资情形统计

续 表

资料来源:《申行二十一年上、下期决算情形》,《东莱银行上海分行决算情形》,上海市档案馆藏东莱银行档案,档号Q283-1-190。

表3-5 1932年上、下半期上海东莱银行营业决算损益情形统计

资料来源:《申行二十一年上、下期决算情形》,《东莱银行上海分行决算情形》,上海市档案馆藏东莱银行档案,档号Q283-1-190。

从表中可见,就1932年全年情况而论,东莱银行的有价证券投资,其中主要是政府债券投资,始终占该行有价证券投资总额的最大比重,而且投资之收益,在该行营业决算收益中所占比重,一般仅次于利息收入,居于重要的地位。

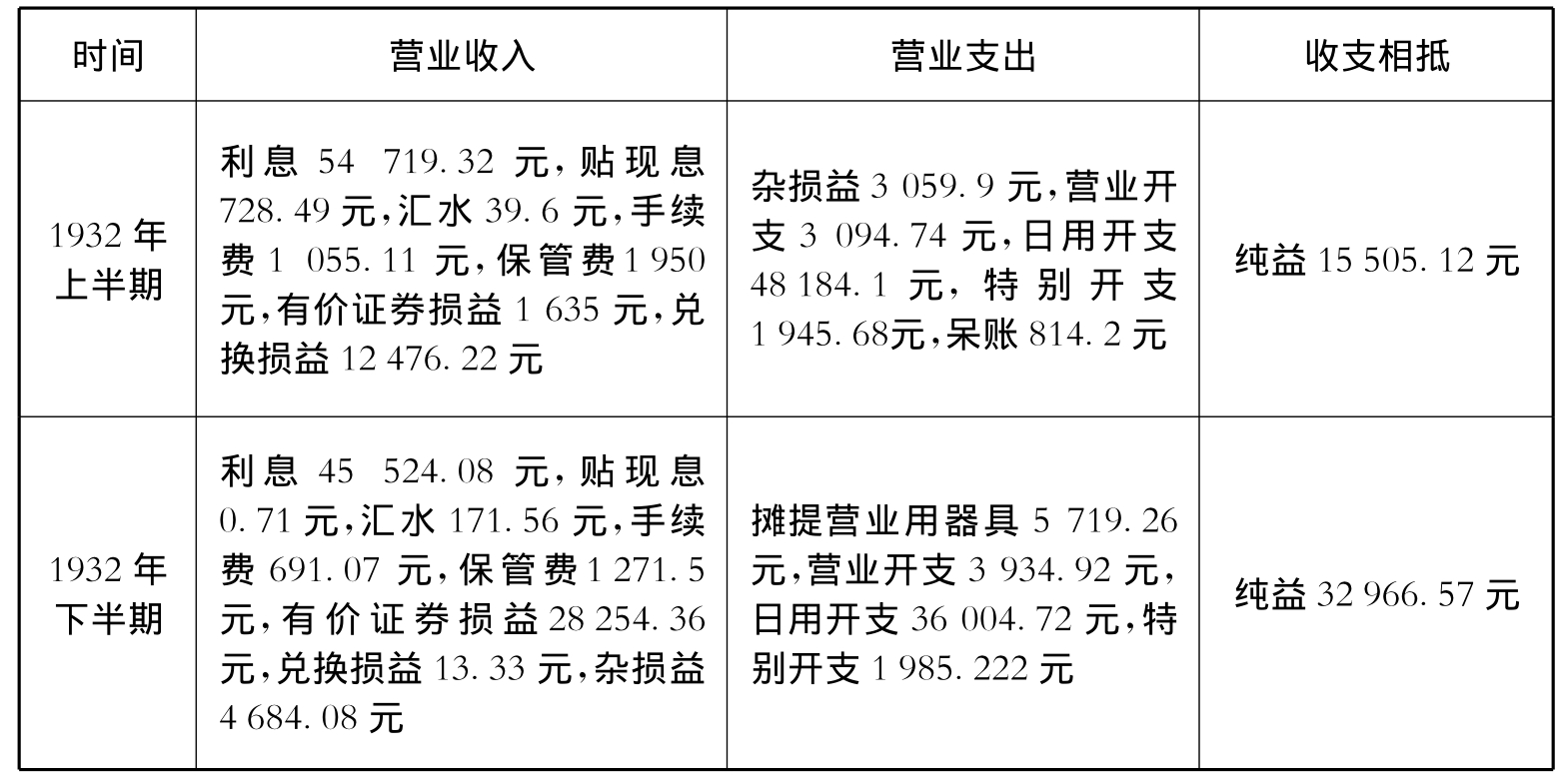

根据中国银行对上海27家主要华商银行损益计算书进行分析统计,1932年间,27家华商银行之综合损益情形如表3-6所示。

表3-6 1932年间上海27家主要华商银行综合损益情形统计

(单位:千元)

资料来源:李荫南译:《中国新式银行之现势(四)》,《银行周报》第19卷第33号,1935年8月27日。

从表3-6中可以看出,这27家华商银行买卖有价证券之总收益在其营业总收益中所占地位,次于利息、手续费及汇费等收益,居于第4位。具体到每家银行买卖有价证券的收益情形,则以金城银行占653 000元、四明银行占307 000元、盐业银行占282 000元、大陆银行占223 000元,为其大数。这4家银行合计起来可占各行买卖有价证券总收益的74%。不过,这27家银行所保有的有价证券总额是23 920万元,而这4家银行在有价证券投资上虽获巨大利益,然而其所持有证券数额不过为4 800万元。至于握有有价证券数额最多的中国银行(按为6 400余万元),在其损益计算书中,对于有价证券投资的收益却未计入。“这种状况,大概由于各银行站在各自的立场上,对于此项利益,以谋适当的处置而生吧。”(179)另据报载,1932年间,“华商各银行之盈余表面似属不恶,实际非常悲观。盖各银行之盈余大部分获于证券之本利,其实此项证券市价已跌,损耗尚未折消”等。(180)

总之,1932年间,国民政府基本上未有大规模的内债发行,银行业可以暂时免受政府摊派勒募之苦,但是,因受国内外种种复杂因素的影响,经济金融整体环境却呈恶劣加剧之势。面对日趋增加的存款资金,上海地区银行机构正常合理的投资途径较前反而更趋狭窄。一般而言,此时期,唯有投资政府内债一途相对较为有利,银行业对政府内债的投资不得不有趋于加强之势。只是基于各行的具体情形不同,政府内债投资及其损益在各行资金营运中的地位及作用情形也不尽相同,比较复杂,须根据各行特殊情形进行具体分析,不能一概而论。

三、有关银行业投资政府内债问题评论的持续

1932年间,关于银行业投资政府内债及其相关问题的评论,也时刻在进行着,且随着一些著名的银行家、经济学家的积极参与,问题评论本身在继续呈现全面、深化之趋势的同时,其所提有关主张及建议也具有一定的针对性、现实性。甚至上海地区一些著名的大银行,如中国银行、上海商业储蓄银行等,基于各自对于形势的分析判断,并出于长远发展的考虑,在资金营运方针调整转变方面,已开始付诸实践。

针对1931年、1932年前后,上海地区资金聚集,金融业异常发达,政府债券等买卖兴盛的局面,当时有论者曾撰文予以描述分析称,“金融中心之上海,已成为积潦之水池,各方现银蓄储于此”。1931年,“金融业蓬勃之气象,新设银行,接踵而起,始而以为有相当之经营业务,乃事实则不然。此种资本之集中,并非由于工商之发展”。“顾产业凋敝,金融亦呈缓慢形势,则往往为投机所利诱”。“近年以来,我国金融界因公债发行数额之激增,与房地产业买卖之旺盛,信用膨胀,乃有一发不收之势。”结果,“金融资本主义异常发达,遂至无可凭依”。接着,该论者从公债发行、用途及整理等方面分析上述局面存在的危机,“公债发行之结果,最初使内地所藏,完全供诸流通,而连带所发生者,如保证准备、放款押品等之增加,证券投资、定期交易等之兴起。如由公债所集中之资金,以之供国内建设之用,则可间接地发展国民经济,于生产事业,不无裨益。公债之能按期还本付息,固可以调剂金融。但公债发行之急骤,卒使资金无吞吐之余地,用途又以不生产者为多,则年来受公债之惠者,仅一部分人,而大多数则受其累。况今年改订公债偿还办法以后,利益锐减,公债价格低落,原有投资者无不减少其收益,而金融业之藉公债以为周转者,亦感困难。至于以公债为押品而因价格低落,不惟贷款不能增加,抑且有追缴押品之厄。凡此种种,皆足使金融界受莫大影响”。进而,该论者又从金融业的角度,就上述局面出现之原因分析称,“现今上海之现金依然充斥,而内地之货物依然停滞,故一时欲使金融恢复旧观,殊非易易。盖于我国金融界莫大症结,实为散漫而无系统”。“我国金融业者,无一贯之主张,更无一定之政策,任其自然发展,而散漫无稽,尤为病症。”最后,该论者在文中不无警惕地指出,“金融业者受社会一般人士之信用,吸收巨额之存款,一方须为社会服务,不仅为纯粹的营利事业已也,责任綦巨,可不慎哉”。(181)也有论者针对此时际上海一地新设银行纷纷涌现的局面,经考察后指出,“凡已成立之银行,均苦于现金拥塞,无法流通,则银行之设立,实非因其利益之优裕,乃社会上大多数现金积滞无可存放,于是有以设立银行相号召者”。(182)

1931年“九·一八”事变、1932年“一·二八”事变等相继发生,国难重重,又有论者就此时期银行界应有之觉悟曾指出,“炮火所至,皆成焦土,经济中心适成敌人攻击之目标,工商首蒙其害,银行岂能自全。诚能自今以后,痛下决心,将在上海所吸收之内地游资,转而散之四方,使内地之工商业,皆能欣欣向荣,百业发展,全国无偏枯之患,银行界亦免危险集中之虞”。“若承受公债,当重建设之用。”至于“交换所、转贴现、流通票据、扶助实业,本为银行应为之事”。“然我金融界散漫杂乱,组织不全之现状,无可为讳,欲求对策,终以组织为先。”(183)亦有论者称,“承此大破坏之后,金融业更应体念社会之苦衷,谨以审慎之眼光增多其对工商业之放款”。(184)更有论者撰文要求,金融界应该负起挽救经济危机之责任。(185)

针对此时期商业银行经营成本之重及其出路等问题,1932年间,上海商业储蓄银行总经理、著名银行家陈光甫在一次关于战事停止后银行界之新使命的演讲中曾经指出,“成本是银行最切身的问题,亦是商业银行现时最感到困难的问题。在去年的上半年,生意容易做,金钱容易赚,什么公债、金子、地产、利息,可以高到四分,那时确是黄金时期。不过后来汉口大水、满洲事变,接连发生,办银行的非但没有利益,简直无生意可做。但是存款利息是要付的”。就经营成本问题,陈光甫又强调,“关于这点,我是极感觉痛苦的”。继而,关于此时期经营环境,陈光甫比较分析称,“在这种竞争状态之下,在中行因有特种情形,或许不在乎。但是我们几家商业银行是非常感觉痛苦的。在大的通商口岸,如上海、天津,我们不能与外国银行比。譬如先施、永安,存款又要六厘,本乃是很好的主顾,但是拉不来。在次一等的商埠,如汉口这些地方,我们又不能同中、交比。我们的本钱,最少是七、八厘,中、交放款亦不过是七、八厘。没办法,只好再往内地去。所以在长沙、宜昌、沙市、蚌埠等处,开设分行,但是结果又发生许多困难,即如军政强迫借款,多有不能偿还及无法收回者。统计开办至今,我们借出这种款项,已达一百四十万,内中不能收回者,不得不设法打除,又是加重我们成本的一大宗”。这段话反映了此时期那些不具有政府特许性质的商业银行业务开展之艰难,营运成本之负重,由此也就不难理解一些商业银行为什么比较看重投资获利比较厚重的政府债券了。至于具有政府特许性质的中国、交通两行,正如上述,亦自有其各自业务经营之难处及难言之苦衷。关于今后商业银行之出路问题,陈光甫也建议,“我们银行界应当以身作则,我们自己先应当联络起来,做出一个样子来给人家看,人家自然会来仿照”。(186)

1932年间,著名经济学家章乃器在中国银行的一次演讲中,也对上海金融业及金融市场的组织与制度等层面存在的严重问题,进行了比较深刻的剖析,并提出了有关主张等。就此时期上海金融整体状态及其根本原因,章乃器一针见血地指出,“说到过去的金融界状态,我们可以批评他‘不上轨道’四个大字”,而其“根本的原因,还是制度和环境的不良”。对此,章乃器主要从三个方面展开分析论述,并在此基础上提出了有关建议。首先,关于上海金融市场的组织方面,“因为没有一个名实并具的国家银行,可以做金融业的中枢,可说是循环系失去了心脏。循环系失去了心脏,血液自然变成无系统的乱流”。其次,关于证券地产的投机问题,章乃器指出,“我并不是说金融界绝对不能做地产证券的买卖,或者做地产证券的押款,但是应该要适可而止”。因为,“若干限度的投机,是在什么市场什么时候都存在的。然而过分的投机,却往往是由于金融业放赀过滥而引起的”。对于1931年间上海市面新设许多金融机构等,章乃器认为,这些新设的金融机构,“他们在主观的立场上,固然都是以稳健经营自负,然而在客观的立场终还逃不出是通货膨胀结果的投机。有远见的银行家,早就应该见到这种投机的结果,一定要酿成恐慌”。接着,在分析上海金融业为什么会直接或间接走上投机之路的缘由之后,章乃器建议:“农村金融的枯竭,固然是很坏的一件事,而这许多现款集中在一个无组织的上海的金融业的手里,当然也是一件很危险的事”。“我们为调节全国金融计,固然应该要设法使金钱流向内地——使输血管的功用恢复,即为上海金融安定计,也得使金钱流向内地。”再次,关于金融制度方面的问题,章乃器认为,虽然在立法上已经应有尽有,但事实上,“可说是大家都跑上一条路——普通商业银行的路。而所谓普通商业银行的路,还往往是逃不出地产和证券的投机。放款的抵押品、投资的标的物、钞票的保证准备,除了公债票,就是道契”。“我们银行界平时和一般商业实在太隔膜了。”针对此前有几位大学教授发表文章,谴责上海银行界资助军阀打内战的事情,章乃器指出,“在主观的立场,我们银行界里决计没有存心结欢军阀、资助内战的人,然而在客观的立场,我们过去对于公债的过分投资和放资,的确是不啻间接资助内战”。继而,章乃器又进一步分析强调称,“政府拿了公债做内战的用场,那是政治不上轨道,那是政府的过失。然而我们要明白,倘使这样不上轨道的政治和不上轨道的金融,永远互为因果的循环下去,我们的国家有出路吗?我们金融业有出路吗”?为此,其主张“我们金融业要负相当的责任,而尤其银行的放资,以公债为主要的标的,是哪一国都没有的。这种的放资政策,决计不能使资金投到正当的用途上去。一个纯洁的商家或者一个事业家,决计不会提供公债向银行要求资金的通融,因为他决没有余力去买公债”。关于这一层,章乃器又附带声明,“我对于贵行(中国银行)近年以来的精神和上海银行的精神,十分赞佩。你们两个行近年来倒着实做些对于工商事业有利益的事情”。(187)可见,章乃器在暗示银行如坚持以公债为资金投放之标的,结果只能是与政府财政之间关系愈结愈深,且会助长政治更加不上轨道及市场投机行为泛滥,而越发远离正当的工商经济事业,即金融业亦更加不上轨道了。因此,金融业自身应负有一定的责任,不能推卸的。

事实上,正如上述,1932年间,以中国银行、上海银行等为代表的一部分银行,基于各自对于经济金融整体形势及其走向的分析研究,从有利于长远发展的角度考虑,已开始逐步地调整其资金营运活动。

如中国银行在1932年度营业报告中,就此年间农工商经济及金融整体之趋势分析称:一方面,农村经济衰落,占人口80%的农民购买力下降,求最低生活而不可得。这导致工业产品的滞销,工业生产受到影响,上至国家统税,下至工人生计,皆牵连受害。继而又导致商业凋敝,本年度内地商店纷纷倒闭,即其结果。而商业凋敝,无人屯积货物,更促进物价低落和购买力下降等。上海街面商号,本年度营业较去年减1/3,预测明年将复去其一半,直接促进商号闭歇,间接影响店员生计。可谓农业一域情形牵动整个工商经济及社会民生。另一方面,农村信用,向来依商号和富户为周转,商号富户依钱庄为周转。近以农民无力还欠,商号牵连倒闭,富户迁徙都市,钱庄存款减而欠款不能收回,因此或则闭歇或则收缩。结果,内地商业与农业之信用组织,完全破坏,而农村信用之衰败,更导致农产之衰落,进而致使农民购买力更趋于低减。如此往复,将形成一种恶性循环。以上情形,若1933年度无改善之望,“则不自然繁荣之上海,恐亦不能常保其繁荣;而不景气之现象,将追踵而至。上海不能以内地之衰落,而谓可独保其繁荣;不能以内地资金保藏银行之手,而谓可藉以增进上海之繁荣,凡有心经济者,皆知其不可能”。因此,“吾金融界处此局势,似亦不可不转易方针。”(188)基于上述分析,1932年间,中国银行业务经营仍采取有进无退之方针,即对于金融界巩固及改进金融组织之合作运动,尽力援助,以促其成;凡工业因缺乏资金,不能充分进展者,则充分接济之;凡农产品因无金融帮助,不能维持相当价格者,则尽量调剂之;凡各省建设事业,需要巨大资金者,亦无不尽力助其完成;一面尽量向内地放款,矫正集中现金于都市之弊端。(189)

又如上海商业储蓄银行在1932年度营业报告中,首先就该年度经济金融形势分析指出,1932年,经济变动中尽管有一些事实,“或可作我人乐观之根据者”。具体而言,一为公债价格之比较稳定;一为建设事业之进行;一为金融界之合作精神,因时局艰难而益坚。如沪变后上海联合准备库之设立,嗣后征信所之设立,票据交换所之组织,银行学会之成立等。“足证在此国难时期中,金融业已有一种健全合作的趋向。”不过,其营业报告中同时又指出,上述乐观之根据,尚有待于时局之平静及外侮之排除,时局是否能平静,外侮是否能排除,则又难以预测。因此,总体而言,1932年度国内外经济金融概况,较1931年更为劣,“盖已脱离往昔之常轨,而几陷于无法解决之域。吾人于从事业务之际,所感困难,不得不认为什倍往昔,而益增其戒惧之心”。(190)至于1932年度该行存放款中不同区域间之构成比重情形,据统计,商业存款方面,总数计112 982 431.91元,其中活期存款占65.92%,定期存款占34.08%,活期存款以总行为最巨,占全行总数的43.73%,其次为沪埠分行占15.80%,复次为第一区分行占15.47%,再次为第二区分行及其他分行各占12%余。定期存款也以总行为最巨,占全行总数的63.18%,其次为沪埠分行,占13.97%,复次为其他分行占9.58%,再次为第一区分行占7.96%,最少为第二区分行占5.31%。“于此可见我行之商业存款,无论为活期、定期,均以上海一地为重心。”商业放款方面,总数计97 307 977.16元,就各行成分分析,以总行为最巨,占全行的50.01%,其次为第一区分行占16.96%,复次为其他分行占15.22%,再次为第二区分行,占11.68%,最少为沪埠分行占6.13%。于此有足注意者,即该行之存款及放款,虽均以上海为重心,然总行及沪埠分行在全行存款中所占成分计65.53%,比较其在全行放款中所占成分计56.14%为大,同时第一区分行存款占全行12.91%,第二区分行占全行10.11%,其他分行占全行11.43%,其成分均较其放款在全行中所占成分为小。“此足证本行经营放款,比较的侧重于内地方面。”(191)另外值得一提的是,鉴于这一时期经济问题最严重、最迫切者,是国际贷借之极不平衡与农村经济之濒于破产,该行拟于1933年度计划设立两专部,“一则为农业合作贷款,一则为辅助国货工业”。(192)针对上海银行以商业银行试办农业合作贷款部,当时一些业内外人士给予了较高的评价。(193)

此外,如新华信托储蓄银行在1932年度营业报告中就业务情形及有关感想等也指出,1932年间,该行仍恪守此前改组之旨趣,未尝或逾,“顾以格于时局环境,一切新计划俱未实现,一切新设施,亦未能如预期之推行无阻”。该行考虑到自身性质属于投资银行,投资一项应为重要业务,为此,在投资业务拓展方面,一方面注意证券投资种类及地域之分散,以策安全;一方面由信托部就力之所及,辅助本国公司股票债券之发行与流通,以辟投资新途径。自1932年下半年起,该行信托部开始试办受托买卖公司股票,“其直接之目的为助长本国企业股票之流通,引起一般人对于投资之兴趣,并为本行投资业务开辟新途径,间接之目的为促进工商业之发展,及一般社会经济之繁荣。试办以来,承各界函询及委托者已不少”。总之,该行同人从1932年中得一深切之感想,“即个人经济之枯竭与工商业基础之薄弱是也”。“在此种情况之下,同人等懔国难之未已,民生之凋敝,以为银行业不能斤斤于一行之单独发展与生存,当放大眼光,以全国社会经济为着眼点,联络同业,厚蓄实力,从事于勤俭储蓄之提倡,农工商企业之扶助,以期生产得增加,失业得救济,社会经济得日臻富裕,而本业滋长繁荣之基础,乃得藉此树立。”(194)

因此,1932年间,自内债整理案实施之后,尽管上海各银行的政府内债投资及其损益情形比较复杂,但总体而言,由于经营环境的继续恶化,上海地区许多银行对政府内债投资不能不有趋于加强之势,与此同时,鉴于过分亲近政府财政及投资政府内债等,风险重重,加之工商业凋敝,内地农村经济衰颓现象较前更为严重,这促使以中国银行、上海商业储蓄银行等为代表的一些大银行,基于自身长远发展之考量,在资金营运方面,开始逐步地采取一些疏离政府财政而亲近农工商经济的调整活动。不过,由于种种复杂的因素,这些银行资金营运调整的过程荆棘重重,显得极为曲折而艰难。

【注释】

(1)蔼庐:《整理内外债问题》,《银行周报》第14卷第47号,1930年12月9日。

(2)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-45;上电另见《银钱两公会请确定内债保障法》,《银行周报》第11卷第23号,1927年6月21日。

(3)李馥荪:《关于财政金融之演说词》,《银行周报》第11卷第26号,1927年7月12日。

(4)秦润卿:《论旧内债有整理之必要》,《钱业月报》第7卷第7号,1927年8月12日。

(5)调辰:《内国公债最近之状况》,《银行周报》第13卷第48号,1929年12月10日。

(6)渭庐:《整理公债涨跌之原理》,《钱业月报》第7卷第6号,1927年7月13日。

(7)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-10。

(8)中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第533页。

(9)《南京财政部电(1927年7月28日)》,上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-45;《财部允予维持内国公债》,《银行周报》第11卷29号,1927年8月2日。按:此处中央财政委员会系指1927年6月22~27日所开中央财政会议。

(10)《财政部设置内国公债登记所》,《银行周报》第11卷第30号,1927年8月9日;《财部制定内国公债登记简章》,《钱业月报》第7卷第8号,1927年9月10日。

(11)《取销内国公债登记办法》,《银行周报》第11卷第34号,1927年9月6日。

(12)《戊辰五月同业大事记》,《钱业月报》第8卷第6号,1928年7月31日。

(13)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第309页。

(14)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-45。

(15)《北平银行公会来电》,上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-45。

(16)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-45。

(17)《四国银行团代表为盐税抵押外债偿还不能变更致宋子文公函》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第304~307页。按:查晚清、北洋政府用盐税全部或一部分担保,发行外债之种类,主要包括1898年英德借款、1908年英法借款、1911年湖广铁路借款、1912年克利斯浦借款及1913年善后借款等。

(18)《军事委员会转上海总商会呈将历次垫借款照原案拨还咨》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第311~313页。

(19)《外交部关于内外各债统由整理内外债委员会负责整理等照会》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第5页。

(20)《十八年度财政报告书》,《银行周报》第15卷第10号,1931年3月24日。

(21)蔼庐:《整理内外债问题》,《银行周报》第14卷第47号,1930年12月9日。

(22)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-45。

(23)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-45。

(24)《上海市银行商业同业公会委员会暨国外汇兑专务委员会及执行委员会会议(1928.05~1929.08)》,上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-11。

(25)《中国银行十八年份报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第1 991页。

(26)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-8。按:李馥荪系浙江实业银行总经理兼中国银行董事长、胡孟嘉系交通银行总经理、吴蕴斋系金城银行沪行经理、叶扶霄系大陆银行沪行经理、陈蔗青系盐业银行沪行经理、胡笔江系中南银行经理、孙衡甫系四明银行经理、王心贯系中国通商银行经理、杨晓波系聚兴诚银行经理、刘晦之系中国实业银行经理。

(27)《沪银行界开会讨论整理内债》,《银行周报》第14卷第45号,1930年11月25日;另见《内外债确实数目》,《钱业月报》第11卷第1号,1931年1月15日。

(28)《内债之整理问题》,《银行周报》第14卷第46号,1930年12月2日。

(29)《银行界之内债债权团正式成立》,《银行周报》第14卷第47号,1930年12月9日;《财部整理内外债方案》,《钱业月报》第11卷第1号,1931年1月15日。

(30)《内债债权团确定整理之原则》,《银行周报》第14卷第48号,1930年12月16日;《财部整理内外债方案》,《钱业月报》第11卷第1号,1931年1月15日。

(31)《内国债权团催促登记》,《银行周报》第15卷第15号,1931年4月28日。

(32)中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第534、535页。

(33)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-45。

(34)《十八年度财政报告书》,《银行周报》第15卷第10号,1931年3月24日。

(35)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(36)《中国银行贝祖诒私函(二)(1929~1936)》,上海市档案馆藏中国银行档案,档号Q54-3-445。

(37)《中国银行民国二十年度营业报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 042页。

(38)蔼庐:《水灾后之危机》,《银行周报》第15卷第32号,1931年8月25日。

(39)《新华信托储蓄银行二十年度报告书》,《银行周报》第16卷第21号,1932年6月7日。

(40)《中国银行民国二十年度营业报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 032页。

(41)子明:《公债暴落之危机》,《银行周报》第15卷第37号,1931年9月29日。

(42)《钱业月报》第11卷第10号,1931年10月15日。

(43)《上周债市暴变》,《银行周报》第15卷第37号,1931年9月29日。

(44)《上周债市形势严重》,《银行周报》第15卷第38号,1931年10月6日。

(45)《钱业月报》第11卷第11号,1931年11月15日。

(46)金国宝:《国难声中之上海金融问题》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(47)同上。

(48)金国宝:《国难声中之上海金融问题》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(49)董仲佳:《最近内国之债券》,《银行周报》第15卷第15号,1931年4月28日。

(50)孙群:《救济公债跌价之办法》,《银行周报》第15卷第39号,1931年10月13日。

(51)厥贞:《国难当头国人对于国家债券应有之认识》,宇苍:《求内国公债稳定之方法》,《钱业月报》第11卷第11号,1931年11月15日;《维持公债银行应有责任》,《钱业月报》第11卷第12号,1931年12月15日。

(52)《证交规定债券押款办法》,《银行周报》第15卷第38号,1931年10月6日。

(53)中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第539页。

(54)《内国公债维持会函电一束》,《银行周报》第14卷第27号,1930年7月22日;甓斋:《维持债券狂跌办法之研究》,《钱业月报》第10卷第8号,1930年8月15日。

(55)吴景平:《宋子文政治生涯编年》,第195页;《财宋召集维持金融会议》,《银行周报》第15卷第39号,1931年10月13日;《宋财长召集维持全国金融会议》,《钱业月报》第11卷第11号,1931年11月15日。

(56)吴景平:《宋子文政治生涯编年》,第196页。

(57)《财部决维公债信用》,《银行周报》第15卷第40号,1931年10月20日;《财次张寿镛发表财部决维持公债》,《钱业月报》第11卷第11号,1931年11月15日。

(58)《上周债价变动仍烈》,《银行周报》第15卷第39号,1931年10月13日。

(59)《上周债市续跌》,《银行周报》第15卷第42号,1931年11月3日。

(60)孙群:《救济公债跌价之办法》,《银行周报》第15卷第39号,1931年10月13日。

(61)蔼庐:《最近现实之经济问题》,《银行周报》第15卷第48号,1931年12月15日。

(62)《上海市银行商业同业公会执行委员会及改组筹备委员会会议录》,上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-13。

(63)中国人民银行上海市分行金融研究室编:《金城银行史料》,第225、226页。

(64)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-68。

(65)《上海市银行商业同业公会第一至四届会员大会暨执委会、常委会及银钱业联席会议等会议记录(一)》,上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-68。

(66)《中国银行民国二十年度营业报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 042页。

(67)《财政经济两委会开会记》,《银行周报》第15卷第45号,1931年11月24日;《宋子文之谈话》,《钱业月报》第11卷第12号,1931年12月15日。

(68)《府令财部停发赈灾公债》,《银行周报》第15卷第46号,1931年12月1日。按:查国民政府于1931年9月公布民国二十年赈灾公债条例,决定发行赈灾公债8 000万元。财政部在9月间已发行3 000万元,余额5 000万元拟在本年内发行等。

(69)《唐寿民先生致总经理信并附宋部长来电》,上海市档案馆藏上海商业储蓄银行档案,档号Q275-1-1625;吴景平:《宋子文政治生涯编年》,第197、198页;《银行公会会商中央发行公债问题》,《钱业月报》第11卷第12号,1931年12月15日。按:关于民国20年金融短期公债发行的前后情形,据当时《银行周报》中所载,财政部前以1931年度金融亟待整理,故有发行整理20年金融公债8 000万元之计划。此项方案业经立法院通过(其条例于1931年10月16日公布)。财部亦迭与本埠银行界接洽,要求派销或抵押。旋以宁粤双方举行和平会议,和会本身,曾有统一财政委员会之组织,并经规定中央军政各费,(每月)不得超过1 200万元,因此财部原拟发行8 000万元之计划,根本抵触,遂决定改发1 200万元,以符统一财政委员会方案原则。惟据财部次长张寿镛称,发行总额为1 600万元,因须向银行界方面先行抵借,以七五折计,实收1 200万元,故有发行总额1 200万元之误。见《财部将发行金融公债》,《银行周报》第15卷第46号,1931年12月1日。

(70)《上海商业储蓄银行全行业务概况报告(1931~1937)》,上海市档案馆藏上海商业储蓄银行档案,档号Q275-1-131。

(71)上海市档案馆藏上海钱业公会档案,档号Q174-2-182。转引自吴景平:《宋子文政治生涯编年》,第208页。

(72)《财政经济两委会开会记》,《银行周报》第15卷第45号,1931年11月24日;吴景平:《宋子文政治生涯编年》,第203页。

(73)吴景平:《宋子文政治生涯编年》,第208、209页。

(74)《内债展付本息声中各方之呼吁》,《银行周报》第15卷第50号,1931年12月29日。

(75)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-89;另见《内债展付本息声中各方之呼吁》,《银行周报》第15卷第50号,1931年12月29日。

(76)《内国债券持票人会成立》,《申报》1931年12月24日,第13版。

(77)《内债展付本息声中各方之呼吁》,《银行周报》第15卷第50号,1931年12月29日。

(78)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-89;档号S173-1-68。

(79)《内债展付本息声中各方之呼吁》,《银行周报》第15卷第50号,1931年12月29日。

(80)蔼庐:《内债有切实维持之必要》,《银行周报》第15卷第50号,1931年12月29日。

(81)《内债展付本息声中各方之呼吁》,《银行周报》第15卷第50号,1931年12月29日。

(82)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-68。

(83)吴景平主编:《上海金融业与国民政府关系研究(1927~1937)》,上海财经大学出版社2002年版,第131页。

(84)蔼庐:《最近现实之经济问题》,《银行周报》第15卷第48号,1931年12月15日。

(85)杨汝梅:《对于改善现行财政制度之意见》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(86)[日]本村增太郎:《中国财政改良及公债整理问题(上)》,《银行周报》第15卷第45号,1931年11月24日;《中国财政改良及公债整理问题(下)》,《银行周报》第15卷第46号,1931年12月1日。

(87)吴景平主编:《上海金融业与国民政府关系研究(1927~1937)》,第132~136页。

(88)《社评:送民国二十年》,《大公报》1931年12月31日,第2版。

(89)《财政委员会组织及人选》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(90)《中央银行新总裁就职》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(91)《黄财长就职宣言》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(92)《财政当局同时辞职》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(93)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-68。

(94)《截留关税与停付债券本息声中各团体之力争》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(95)金国宝:《国难声中之上海金融问题》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(96)《孙科表示积极》,《申报》1932年1月13日,第9版;《挪用债券基金说由来》,《申报》1932年1月15日,第13版;《公债风潮记》,《大公报》1932年1月18日,第3版。

(97)《陈铭枢回忆录》,北京:中国文史出版社1997年版,第90页。转引自吴景平主编:《上海金融业与国民政府关系研究(1927~1937)》,第141页。

(98)《平市上周公债市况》,《大公报》1932年1月18日,第6版。

(99)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第515、516页。

(100)《江海关二五附税国库券基金保管委员会请打消挪用公债基金提议电》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第96、97页。

(101)《截留国税与停付债券本息声中各团体之力争》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(102)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-68。

(103)同上,档号S173-1-89。

(104)同上,档号S173-1-89。

(105)《上海市银行商业同业公会关于会员加入“中华民国内国公债库券持票人会”以及有关公债券本息贴现等问题与该会等的来往文书》,上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-311。

(106)吴景平主编:《上海金融业与国民政府关系研究(1927~1937)》,第144、146~147页。

(107)章乃器:《债市之救济与金融财政之前途》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(108)金国宝:《国难声中之上海金融问题》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(109)《行政院决定维持公债信用并无停付本息电(1932年1月17日)》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第98、99页;上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-89。

(110)《行政院关于巩固债信已令财政部等切实办理并请筹措军政费用快邮代电(1932年1月21日)》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第99页。

(111)《黄汉樑来沪》,《申报》1932年1月23日,第13版;《借款接洽成功》,《大公报》1932年1月23日,第3版。

(112)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第100~102页。

(113)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-68;《沪交易所今日开市》,《大公报》1932年1月20日,第6版。

(114)《中国国债现状》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(115)金国宝:《国难声中之上海金融问题》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(116)胡毓鼎译:《宋氏理财政策之回溯》,《钱业月报》第15卷第5号,1935年5月15日。

(117)《十八年度财政报告书》,《银行周报》第15卷第10号,1931年3月24日。

(118)董仲佳:《最近内国之债券》,《银行周报》第15卷第15号,1931年4月28日。

(119)章乃器:《债市之救济与金融财政之前途》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(120)《中国国债现状》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(121)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(122)《上海商业储蓄银行总经理处会议记录(二)(1931~1932)》,上海市档案馆藏上海商业储蓄银行档案,档号Q275-1-272。

(123)《立法院建议整理财政》,《申报》1932年1月20日,第4版;《立法院财委会建议整顿财政计划》,《大公报》1932年1月20日,第4版;《整顿全国财政》,《大公报》1932年1月23日,第5版。

(124)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-68。

(125)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-89。

(126)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(127)上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-68。

(128)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第518、519页。

(129)《国民政府关于变更债券还本付息令(1932年2月24日)》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第103、104页。

(130)《财政部关于按期拨发内债基金致总税务司令》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第106页。

(131)《持票人关于内债的宣言》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第107~109页;《中华民国内国公债库券持票人会对于内债之宣言(1932年2月26日)》,上海市档案馆藏上海银行公会档案,档号S173-1-89。

(132)《宋子文关于维持债信的宣言》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第107页。

(133)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(三),第104~106页。

(134)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(135)邬志陶:《民元来我国之公债政策》,载于朱斯煌编:《民国经济史》(上),第202、203页。

(136)《中国银行二十一年度营业报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 073页。

(137)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(138)《国民政府财政部1932及1933年两会计年度财政报告(1935年2月)》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(一),第555页。

(139)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(140)《府令各机关力求撙节》,《银行周报》第16卷第5号,1932年2月16日。

(141)《政府竭力缩减军政经费》,《银行周报》第16卷第5号,1932年2月16日。

(142)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(143)《政府竭力缩减军政经费》,《银行周报》第16卷第5号,1932年2月16日。

(144)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(145)《中国银行二十一年度营业报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 072页。

(146)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(147)《宋子文发表谈话》,《银行周报》第16卷第23号,1932年6月21日。

(148)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(149)《国民政府财政部1932及1933年两会计年度财政报告(1935年2月)》,中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第五辑第一编,财政经济(一),第536、537页。

(150)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(151)同上。

(152)《财政当局维持公债》,《钱业月报》第12卷第9号,1932年9月15日。

(153)《三中全会之增拨债券基金案》,《银行周报》第16卷第50号,1932年12月27日。

(154)《三银行允做债券贴现》,《银行周报》第16卷第18号,1932年5月17日。

(155)《民国十九及二十两年度我国之财政状况》,《银行周报》第17卷第1号,1933年1月17日。

(156)《中国债券现状》,《银行周报》第17卷第12号,1933年4月4日。

(157)《二月份债券交割问题解决》,《银行周报》第16卷第6号,1932年2月23日。

(158)《中国银行二十一年度营业报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 062页。

(159)《上海商业储蓄银行二十一年度营业报告(上)》,《银行周报》第17卷第16号,1933年5月2日。

(160)《交通银行民国二十一年度营业报告书》,《银行周报》第17卷第13号,1933年4月11日。

(161)中国银行二十一年度营业报告,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 076页。

(162)《交通银行民国二十一年度营业报告书》,《银行周报》第17卷第13号,1933年4月11日。

(163)《上海商业储蓄银行二十一年度营业报告(上)》,《银行周报》第17卷第16号,1933年5月2日。

(164)朱其传:《国难期间经济之症结》,《银行周报》第16卷第43号,1932年11月8日。

(165)《上海商业储蓄银行二十一年度营业报告(上)》,《银行周报》第17卷第16号,1933年5月2日。

(166)《新华信托储蓄银行民国二十一年度营业报告书》,《银行周报》第17卷第12号,1933年4月4日。

(167)《交通银行民国二十一年度营业报告书》,《银行周报》第17卷第13号,1933年4月11日。

(168)《中国银行充实发行准备》,《银行周报》第16卷第1号,1932年1月19日。

(169)《中国银行总管理处通函》,上海市档案馆藏中国银行档案,档号Q54-3-491。

(170)中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 036、2 063页。按:其中1932年中国银行放款性质分析,各类百分率相加总数为99.7%。原资料即如此。

(171)《中国银行二十一年度营业报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 066页。

(172)《二十一年份损益情形报告书》,上海市档案馆藏中国银行档案,档号Q54-3-437。

(173)《交通银行民国二十一年度营业报告书》,《银行周报》第17卷第13号,1933年4月11日。

(174)《上海商业储蓄银行二十一年度营业报告(上)》,《银行周报》第17卷第16号,1933年5月2日。

(175)中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第605页。

(176)《上海商业储蓄银行二十一年度营业报告(上)》,《银行周报》第17卷第16号,1933年5月2日。

(177)《上海商业储蓄银行二十一年度营业报告(上)》,《银行周报》第17卷第16号,1933年5月2日。

(178)《上海商业储蓄银行总经理处会议记录(五)(1932)》,上海市档案馆藏上海商业储蓄银行档案,档号Q275-1-275;另见中国人民银行上海市分行金融研究所编:《上海商业储蓄银行史料》,第721、722页。

(179)李荫南译:《中国新式银行之现势(四)》,《银行周报》第19卷第33号,1935年8月27日。

(180)《上年银钱业营业情形》,《钱业月报》第13卷第2号,1933年2月15日。

(181)霭庐:《金融缓慢之将来》,《银行周报》第16卷第44号,1932年11月15日。

(182)楚声:《上海将成银世界乎》,《钱业月报》第12卷第7号,1932年7月15日。

(183)江礼璪:《国难中银行界应有之觉悟》,《银行周报》第16卷第7号,1932年3月1日。

(184)邓佑治:《金融界应增加对工商业之放款》,《钱业月报》第12卷第7号,1932年7月15日。

(185)甓斋:《金融界应负挽救经济危机之责任》,《钱业月报》第12卷第10号,1932年10月15日。

(186)陈光甫:《战事停止后银行界之新使命》,《银行周报》第16卷第13号,1932年4月12日。本文为陈光甫在中国银行研究会所发表之演讲录,其主要谈了4个问题:庄票、联合准备库、成本及银行的出路等。本演讲录原载于《中行月刊》第4卷第3期(1932年3月),《银行周报》此处全文转载。

(187)章乃器:《金融业之惩前毖后》,《银行周报》第16卷第19号,1932年5月24日。

(188)《中国银行二十一年度营业报告》,中国银行总行、中国第二历史档案馆合编:《中国银行行史资料汇编》,上编(1912~1949年)(三),第2 093、2 094页。

(189)同上,第2 061、2 064页。

(190)《上海商业储蓄银行二十一年度营业报告(上)》,《银行周报》第17卷第16号,1933年5月2日。

(191)同上。

(192)《上海商业储蓄银行二十一年度营业报告书(下)》,《银行周报》第17卷第17号,1933年5月9日。

(193)俞佐庭:《金融业如何有健全之发展》,《银行周报》第17卷第38号,1933年10月3日。权时:《读上海商业储蓄银行二十一年度营业报告之感想》,《银行周报》第17卷第17号,1933年5月9日。

(194)《新华信托储蓄银行民国二十一年度营业报告书》,《银行周报》第17卷第12号,1933年4月4日。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。