第二节 政策实施阶段和压力团体

众所周知,在美国政治学里,从19世纪开始在向20世纪转变的关键时期里,被提出的是政治和行政的两分法(politicsadministration dichotomy)论。

首先,在1887年的论文“行政的研究”里,认为“行政位于政治固有领域的外侧”,并且做了“行政上的问题不是政治上的问题。政治虽然是为了行政才设置的课题,但政治对于操纵该行政官厅的事物却不能加以默认”[9]这一论述的是伍德鲁·威尔逊(Woodrow Wilson),但是在作为世纪分界点的1900年被公开刊行的《政治与行政》这部著作里面,主张说政治是与国家意思的形成相关的内容,而行政则是与对国家意思的忠实贯彻相关的内容,并且对今日二分法论的另一个源流加以定位的却是弗兰克·古德诺(Frank J.Goodnow)。关于这一点,古德诺曾作了下述这样的简要说明。

“对于政治营运来说,有着两个非常明确的被区别了的功能存在,另外该区别不管是否特别完整,但为了表示出归结到根据正规的政治制度而被规定了的政治机关的区别这一内容上去,却可以认作在表达上已经在用语的准确方面已经做得十分地精深了。所言的这两个政治功能于方便上却可以被分别称之为政治(politics)和行政(adminstration)。政治是与政策,也就是说是与国家意思(expression of the state will)的表现相关的,而行政却是同所有这些政策的执行(execution of these policies)连接在一起的。”[10]

古德诺在从1903年到1905年的这一期间曾就任为美国政治学会的首任会长,另外威尔逊也从1909年到1910年就任为该学会的第六任会长,也就是说从这一有对照意义的事实能够窥视得到的应是:古德诺和威尔逊两个政治学者于当时在美国政治学界的指导地位,以及在初级阶段所存续的积极性政治文脉当中,演变成为政治决定对象的政策课题当中的多数是在经过议会的决定之后就类同于自己执行那样被处理了的内容等情形。据此,对于该一政治-行政二分法论在政治学研究的动向,以及针对于革新主义时代的政治改革应有的状况而言所发挥的巨大的影响力,应是不容低估的。

二、对于政治学研究动向的影响

作为实际问题,早在1908年导入宾夕法尼亚州斯坦顿市之际就已经开始了[11],在这之后则可以看做是伴随着向全美普及的作为革新主义时代市政改革代表例证的城市支配人制度(city manager plan)的显著点,即政策的形成、决定等权限内容都被集中到市议会,也就是说行政执行上的权限都由根据市议会任命的城市支配人来进行委任,这一点正如丹尼尔·R·格兰特(Daniel R.Grant)等人所指摘到的那样,“这一政府制度虽然把被称作为政治和行政的分离当作调和的功能来加以承认”[12],但是仅就该制度是作为立足在政治和行政这一两分法论的基础之上而言,应该说还远未形成舆论。事实也是如此,即类似这样演变的含义,对于面向了政策形成阶段的政治学的关心而言,应该说是形成不了任何刺激的。有基于此,丹尼尔·A·马兹玛尼安(Daniel A.Mazmanian)和波尔·A·萨巴梯尔针对这一点做了下述这样的议论。

“位于行政学领域之外的研究者们,对于传统的政策计划制定后的问题是作为不足为取的内容来加以排斥的,并将这些问题基于合理的、公平的政策计划执行的观点来加以看待的。在没有达成目的的时候,也就是说进而谋求的解决方法是谋求更为上乘的行政制度,意即基于更为合理的、更为科学的,同样也是特别有效率的并且是被称之为依照顺序而至的这一掌控来加以解决的方策。”[13]

总之,如果立足于这样的考虑方式,按照所谓“政策分析者在政策被采用时为止才终止研究”[14]这一思考方式为背景进而才得以登场的,无疑要指的当然是斯蒂芬·K·贝里(Stephen K.Bailey)的《联邦议会制定法律》(1950年)[15],以及丹尼尔·M·伯曼(Daniel M.Berman)的《法案变成为法律》(1962年)[16]这两部著作。不过阿诺德·M·罗斯(Arnold M.Rose)所以能在其1967年的著作当中把院外活动研究的动向依次分类为:①一些可作为特定法案的研究;②与各种立法法案的成立过程相关联但却表现为更加普遍的论述;③同把华盛顿作为活动据点的特殊利益团体相关的叙述等三个种类,视其所指基本就是基于了前述的这样一种文脉应该是有据可查的[17]。

顺便说一下,罗斯在把前述①的研究作为具体例证拿到台面上来的时候,无疑是在研究了1946年雇佣法成立过程的S·K·贝里的《联邦议会制定法律》、美国联邦议会的第八十届议会(1947~1949年)和第八十一届议会(1949~1951年)之中的对与基础点相关的团体动态进行了分析的俄尔·雷萨姆(Earl Latham)的《政治的集团基础》(1952年);还有作为②的例证而被举证出来的E·佩恩德雷顿·赫瑞(E.Pendleton Herring)的《针对联邦议会的集团代表》(1929年)、贝尔·泽勒(Belle Zeller)的《纽约的压力政治》(1937年);以及作为③的实证而被列举出来的哈伍德·劳伦斯·蔡尔德(Harwood L.Childs)的《位于全美政治当中的劳动与资本》(1930年)和奥利弗·嘎修(Oliver Garceau)的《美国医师协会的政治生活》(1914年)等一系列研究文献的相关内容之后[18]。

但是在今天,政治-行政的两分法论在现实的政治过程的动向中,其于历史上曾经具有意义性质已经完全消失了。杰姆斯·E·安德森(James E.Anderson)在有关这一方面就曾指出说,“如果把少数怀旧的人士以及一些对事情的原委几乎处于完全无知的人士不得不作为例外,在今天还对政治-行政两分法坚信不疑的人应该说已经完全不存在了。”进而杰姆斯还顺势作了如下的论述。

“正式承认了中华人民共和国政府的尼克松政权的决定,以及把加拿大的国旗从赤色商船旗帜变换成枫叶状形旗帜的1964年加拿大议会的决定等可进行比较的若干政策决定,在本质上是基于了自己执行的内容。但是更为明快的、伴随着仅限于一次性行动的决定发生的场合却不是多见的。也就是说,持有对公共政策的分析关心的人,对政策过程的实施却极容易表现出无视。在这一阶段发生的诸多内容几乎可以看做是处于一种十分寂寞的境地,甚至也可以看做是世俗的,不过集中到作为政策实体的影响一点,却是相当巨大的。……行政机关,在决定必须要干些什么的时候,或者说在决定绝对不能干些什么的时候,确是有着众多可供裁量的余地的。粗略来说,在暧昧的法例指示之下加以活动的事例是相当多的。”[19]

三、“政策过程”方位的导入

总之,受类似这样的现实政治动向所促使,受到注目并且进而被提到台面上来的,应是政策被决定之后,把位于政策实施阶段当中的政治过程囊括到视野里去的研究上的必要性。把这样的观点置于明确的位置之上的,应该是:①对问题的确认;②为了使决定形成而对议题的设定;③政策提案模式规定的固定化;④对政策赋予的正统性;⑤政策的实施;⑥作为政策评价的各个阶段的连锁过程而可以获得的“政策过程”(policy process)的方位[20]。D·A·马兹玛尼安等人则对与政策的实施相关的研究主题作了“在制定了计划,也做了定式化之后,要对现实中会发生什么进行理解”[21]的说明。进而,把这一于视点上的变化作了明确地披露的,恰是尤杰妮·巴达奇(Eugene Bardach)在1977年刊行的著作《实施游戏》一书的副标题,即表现为“在法案成为法律之后,将会发生什么”(What Happens after a Bill Becomes a Law)[22]的内容。

另一方面,对于这样的动向,压力团体会非常敏感地做出反应本身当然也是一种非常自然的趋势。正如威廉·J·凯弗(William J.Keefe)等人所指出的那样,在这一自然演变的趋势当中“利益团体只不过把法案的通过理解为问题解决得以开始”[23],在这里,压力团体在“法案变成法律之后”的实施阶段才使活动顺序地呈现出活性化的。进而,把这样事态的推移直接推到公众面前的不是别人,恰是凯·雷曼·施洛茨曼(Kay Lehman Schlozman)和约翰·T·替厄尼(John T.Tierney)从1981年10月到1982年5月这一期间实施的对在华盛顿设置了办公室的175个团体的院外活动担当者的面对面地直接调查[24]结果。

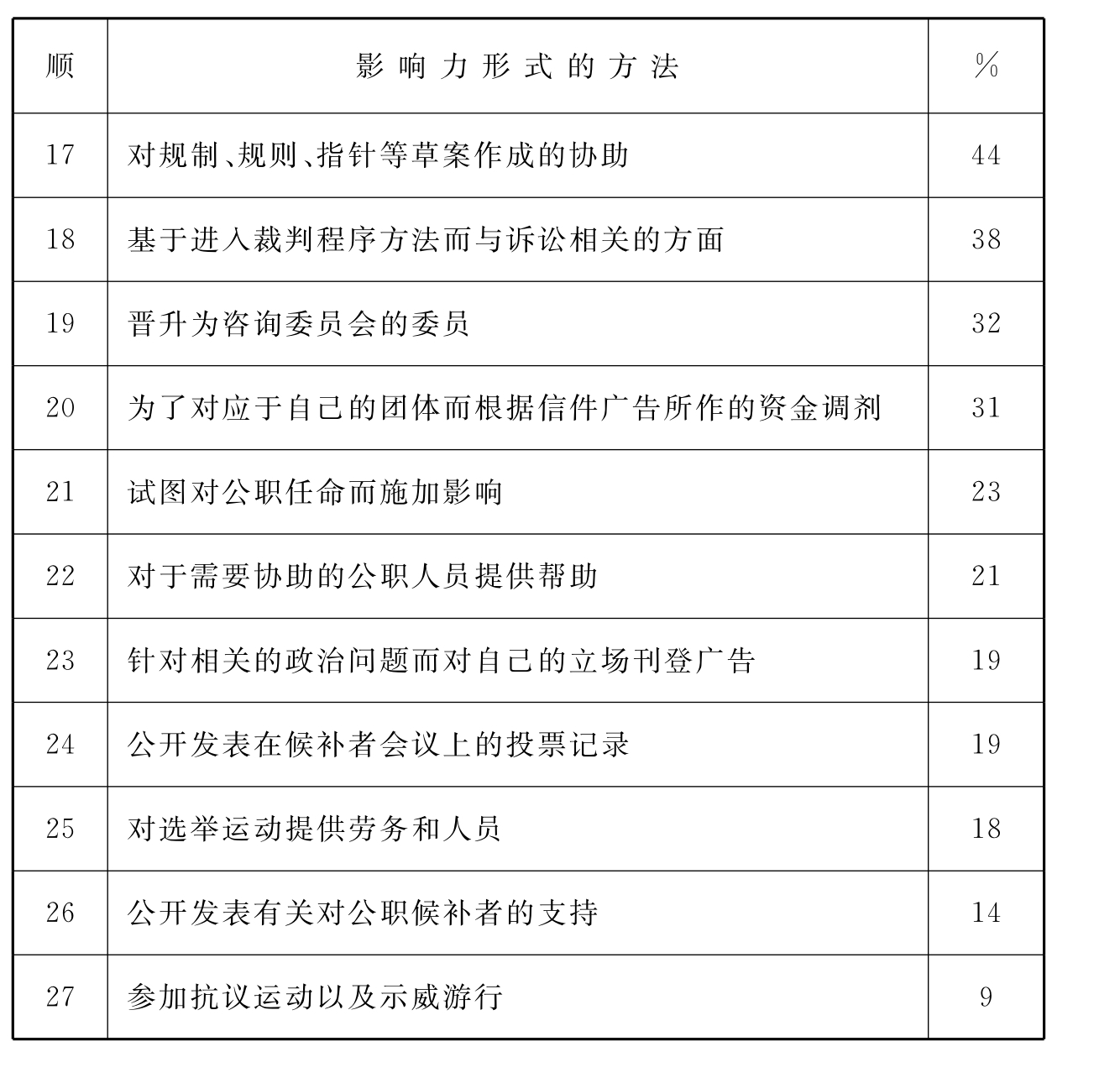

也就是说,根据这一调查所言,同十年前相比,在较高程度上使用了“试图加带上政策实施方向”战术的团体已经上升到56%,另外,“对规制、规则以至指针的起草加以协助”随之“变成了咨询委员会等方面的委员”,以及“基于进入裁判程序方法而与诉讼相关”等使诸多战术变得积极起来的团体也上升到30%到40%的程度(请参照表11-2)[25]。

表11-2 影响力行使的各种方法比十年前更为广泛使用着的团体比率

续 表

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。