军事外交是国家总体外交中不可或缺的组成部分,从目前发展状况看,军事交往在中美两国关系中发挥着越来越重要的作用。如果将中美两个大国关系比为装水的木桶,军事关系相对于其他领域里的关系成为木桶上最短的一块木板。中美关系这个木桶最终能装多少水并不取决于中美各领域关系中最长的那块木板,譬如经贸关系,而恰恰取决于桶壁上最短的那块木板,即军事关系。依照“木桶定律”,劣势决定优势,劣势决定生死;若其中一块木板很短,则此木桶中的盛水量就被限制,该短板就成了这个木桶盛水量的“限制因素”,也称“短板效应”。若要使此木桶盛水量增加,只有换掉短板或将其加长才行。中美两国都非常清醒地认识到中美关系的重要性,在军事领域里两国交往持有必要的谨慎是可以理解的,正因此,双方采取更恰当的策略从而寻求加长“短板”的路径也变得更为必要。

一、向对方所提要求的适度

这里的适度是指向对方所提要求在其可以完成的范畴内,而非超越其明确和公开表示过的原则和底线范畴。这是极为重要的,若抛却这一点,军事外交就极有可能演化为强制外交,或者是威逼。中美军事关系几次跌至谷底,都与此相关。如李登辉访美、1999年南联盟“炸馆事件”、美对台售武等,这些事件的发生都严重影响到了中国国家核心利益。在这种情形下,中方坚持有理、有利、有节的斗争,揭露美国霸权主义行径,维护了中国的主权、国家安全等根本利益,使其不得不重新评估和定位中美关系。再譬如,20世纪90年代后期,中国国防和现代化建设还处于“补偿期”,美方就要求中方在许多关系到中国军队核心能力建设的重要方面增加透明度,美方抱怨中方不仅不同意其参观某些重要的军事设施,而且在对称地公开军事情报方面也不爽快。由于中美之间军事实力的现实差异,期望中方向美完全展示其最敏感的军事机密显然是不切实际的,这一要求无疑是不合情理并且超越了中方能接纳的范畴。即使美方专家也认为美军方的对等要求“对中方期望太高”[29]。当然,从另一个角度看,无论中方还是美方都需通过交流加深了解,而交流双方确需清楚地向对方表明自己在交往中能做的是什么,能达到什么样的程度,同时也清楚地说明自己希望了解到对方的是什么,以及了解的程度如何。中国一直强调要求同存异,但求同存异的前提是知道求何同存何异。事实上,了解双方之异比了解双方之同显得更为重要,知异是求同的前提。在这方面,中美双方都需要思考这一问题并做好清楚地表达。

二、对话之门的开合

中美军事关系虽几经波折,但始终好坏有度、曲折向前,这其中一个重要原因在于即使发生了有碍中美军事交流的重大事件,但中美双方都最终认识到不能将对话的大门完全闭合,至少高层对话渠道的存在为一些危机的发生降低了风险。因此,虽然一些事件产生了极为严重的后果,中美军事关系到了最糟时期,中美两军总是最先开始高层的交流,在高层访问的带动下使得中美军事关系一步步回温。而每一次回温又因摩擦的产生而增加了了解从而使中美军事关系又得到刷新。

迄今,中美自建交以来第一次中断军事领导人的互访是在1989年春夏之交。美国总统布什于6月5日发表声明,指责中国的局势,宣布“中止一切中美政府间军售和商业性武器出口,中断中美两国军事领导人之间的互访活动”[30]。1993年9月中旬,美国白宫审议通过了国务院向国家安全委员会提交的对华政策《行动备忘录》,制定一项以“全面接触”战略取代“全面对抗”的方针。为此,美国向中国传递改善关系信息,并采取一系列改善关系的主动行动。中国领导人也多次表示,中国希望同美国增加信任、减少麻烦、发展合作、不搞对抗。1993年10月,美国负责地区安全事务的助理国防部长傅立民(Chas W.Freeman)应邀访华,这是克林顿政府在安全和军事领域恢复对华接触的一项重要措施,从而结束了中美长达四年的高层接触禁令;1994年10月16日,美国国防部长佩里抵达北京开始对中国进行为期四天的访问,成为1989年以来访华的第一位美国国防部长,标志着中美两军的关系已经得到恢复。

1995年至1996年上半年,中美关系因李登辉访美而跌入建交以来的最低点。中国政府向美方提出了最强烈抗议,并决定推迟国防部部长迟浩田6月对美的访问,推迟双方军控和核能合作的专家磋商。中国人民解放军台海演习期间,美先后宣布派“独立”号和“尼米兹”号两支航母编队驶近台湾海峡,两军一度滑到对抗的边缘。但这一时期的军事交往虽有波折却并没有完全断绝,1995年3月20日至21日,美国太平洋舰队巡洋舰“邦克山”号抵达青岛访问。3月28日,美国国防部长佩里在五角大楼会见了正在访美的中国人民解放军总参谋长助理熊光楷一行。4月27日,中央军委副主席刘华清会见了来访的美军太平洋司令部总司令马克(Richard Mark)上将。1997年4月,中国国务院副总理兼外长钱其琛应奥尔布赖特国务卿邀请访美期间与美国防部长科恩就今后要加强两军交往和接触达成一致。正是在这一时期,中美之间的功能性军事合作有了突破,据统计,1997年3月至1998年年底,在高层交往的带动下,美国成为派军舰访华最多的国家[31]。

之后,又经历了2001年的南海撞机、2009年中美军舰南海对峙事件,双方都意识到对话之门的畅通对于双方规避冲突、化解危机、增进交流、加强合作有着重要作用,开始重新审视中美军事交流与合作机制的重要性与紧迫性。于是,两军交流机制化提上议程。机制,作为一种交流范式,往往发挥着固化既有交流成果、激活潜在合作因素、抑制并消灭可能负面因素的重要作用。中美军事交流机制有利于实现快速的双向信息沟通,稳定各自的心理预期,塑造双方的军事行为,提高相互合作的可能。1997年10月江泽民主席访美期间双方达成了建立海上军事安全磋商机制的协议。1997年12月,中国人民解放军副总参谋长熊光楷访美期间与美国国防部副部长斯洛科姆(Slocomb)草签了《关于建立加强海上军事安全磋商机制的协议》。1998年1月19日,双方国防部长在北京签署了中美国防部《关于建立加强海上军事安全磋商机制协定》。由此,中美军事交往在一定战略认同的基础上又进入了一个新层面。

迄今,中美两军机制建设已经进入了一个新的阶段,从高层交流到对口交流,层次更为多样,内容更为丰富。至2015年2月,中美之间已经确立了中美海上军事安全磋商机制、中美国防部防务安全磋商机制、中美国防部工作会晤机制、中美战略与经济对话框架下的中美战略安全对话机制、签署了重大军事行动相互通报机制和公海海域海空军事安全行为准则等。这些机制的形成和不断运作使得中美两军之间在战略层面的磋商与交流始终处于持续稳定状态,增加了提升信任机率、减少因信息真空而引起的战略误判,对中美新型军事关系的构建提供了制度基础。

但是从中美两军既有机制看,更多停留在为防止冲突、化解危机的“避免发生什么”的否定式军事合作层面,而非增强合作、积极经营的“努力达成什么”的肯定式军事合作。这使得中美两军间的对话之门仍存在突然关闭造成两军关系倒退的风险。对此,中美双方需要更为积极主动、更富有创造性地打造新型军事关系机制的“升级版”,在宽阔的太平洋上建构好超越“丛林法则”的军事合作范式。

三、造成对方紧迫感或信任感

美国著名中国问题专家兰普顿指出:“战略不信任是中美关系的核心挑战。”[32]中美两国都很有代表性的专家王缉思、李侃如合作撰写的一份报告也强调:“中美之间缺乏互信的问题日益严重”,而且“不信任本身即具有缓慢的破坏性”[33]。

从中美军事关系的发展历程看,当各方采取克制、向对方投射积极信号、表示肯定或者信任时,双方的军事关系往往能够获得快速升温,即使此前已经徘徊在了危机边缘也往往能够化险为夷,通过沟通增进了解;而当任何一方怀揣侥幸,欲一试对方战略底线,从而采取冒险、低估后果的行为时,双方军事关系往往会受到重创,元气大伤,恢复迟缓,信任感的再造也就显得格外艰难。

近年来,美国为推行“亚太再平衡战略”着手其亚太军事布局的展开。2010年2月,美军太平洋司令部与国防部净评估办公室谋划以亚太为假想战场的“空海一体战”理论最终出现在《四年防务评估报告》中,成为美国军事战略的重要指导思想。一年后美军参联会出台的《国家军事战略:重新定义美国军事领导地位》报告和2012年出台的《防务战略指南》进一步清晰表明美国以动态防御、技术超越、同盟牵制辅以规则约束,构造了美国亚太军事战略调整的“四大支柱”。而其具体力量布署,譬如,2012年6月,美国防部长帕内塔在新加坡“香格里拉”对话会上宣布,2020年前,美国海军力量在太平洋和大西洋之间的分配将从目前的5∶5转为6∶4,这将包括6艘航空母舰、大部分巡洋舰、驱逐舰、濒海战斗舰以及潜艇[34]。这是美国自冷战结束以来对两大洋海军兵力分配做出的最重大调整。同时,美军改变了传统固定式军事基地,提出建设“浮萍基地”设想,在澳大利亚达尔文、新加坡、菲律宾强化军事存在采取“轮换驻扎”方式,使美在亚太的军事力量存在更具动态化。美军还通过军事外交为其亚太军事存在“造势”。仅2011年,美国海军舰艇及海军陆战队在亚太地区就举行了170多次双边和多边演习,对该地区港口进行了250多次访问。而2012年以来,美军牵头组织的“金色眼镜蛇”“环太平洋”联合军演都创历年最大规模。美军还通过联合军演升级军事同盟关系,通过建立战略对话机制实现伙伴关系再造。譬如,在美韩建立“2+2”战略对话机制后,美国又与菲律宾于2012年4月进行了首次“2+2”对话,至此,美国与亚太主要盟国已基本建立了“2+2”机制,军事同盟进一步升级为战略同盟[35]。与此同时,美军充分利用军事外交方式实现美国亚太同盟网络化,美日澳、美日韩三边对话机制稳步推进,三边联合军演趋于常态化、机制化。此外,美国还拉拢印度、越南、印尼等组建潜在的“伙伴同盟”[36]。虽然美国军政高官都一再否认此次调整意在“遏制中国”,但上述举动很难让中方相信美方不针对中国的意图。这些举动无疑对中国具有较强针对性,给中国的国防安全带来极大威胁,增加了中方的国家安全防护紧迫感。中方对美国战略意图的不信任因美方的这一系列举措而明显加深。

而在美国看来,中国维护国家领土主权、海洋权益的举措被视为“制造不稳定因素”,甚至在美国军方及军工利益集团、媒体演绎下,渲染中国军力,炒作中国威胁,进一步塑造了美防务部门内部视中国为“对手”的认知。

这些塑造“对手”意象,而非“合作者”“伙伴”意象的举动,每每发生都使中美军事关系开倒车,甚至滑向危机边缘。1996年的台海危机、2001年的中美军机南海相撞事件等都是造成对方紧迫感,而非信任感的重要案例。再如,美方无视中美关系中的“三个公报”,多次不遵守对中方的承诺对台售武;1999年推动的TMD美国国家导弹防御系统,特别是战区导弹防御系统一旦部署将导致中国对美国的战略威慑大幅缩水,尤其是该系统计划把台湾也纳入其中,将大大不利于两岸的和平统一。这一做法为之前刚刚恢复的中美军事交往所需的互信带来了极大损害,为两军进一步的交往设置了信任障碍。2003年,美国国会先后通过《2003年国防授权法》及《2003年国务院授权法》等一系列涉台法案,继续加强对台防卫和军售支持的做法再次挫伤了中方在中美军事安全领域合作的信任感。

2013年12月,美国卡内基国际和平研究院和中国战略文化促进会联合撰写了《中美安全关注调查报告》,报告显示中美战略互信度低,当危机或紧急情况发生时,两国间回旋余地很小。该报告显示,中美两国精英和公众都对对方国家表现出较低水平的信任度,只有26%的美国公众和不到三分之一接受调查的精英群体中的成员认为美国可以非常信任中国,中国方面的调查数字则更低。在中美如何看待对方的问题上,两国精英和民众普遍视对方国家为竞争者。将对方国家视为敌人的公众比例大致相等(在美国和中国分别为15%和12%),占比较低。美国公众更关心中国的经济实力而非军事实力,中国公众则更关心美国的军事实力而非经济实力[37]。

磋商机制的建立确保了彼此保持对话、减少紧迫感、增进信任度。譬如,虽然克林顿政府时期中美军事交往领域几番周折,但也有许多可圈可点之处,而中美在军事安全领域达成了的《海上军事活动磋商协定》是中美之间最重要的一项信任措施,这项协定旨在推动双方防务对话,以避免中美两国海军和空军在彼此距离较近的区域内发生误会。此举在增强双方在军事安全领域的信任感而非紧迫感方面发挥了积极有效的作用。迄今,中美之间的军事交往实践表明,在中美两国战略互信缺乏、引发危机的诱因增多的背景下,中美之间不仅要有传统的、口径式的交涉,更重要的是要有一个能够对交往形式进行规制、对战略意图进行阐释、对可能发生的问题进行有效抑制的机制来发挥积极作用。

四、对运用武力的偏好

自新中国成立以来,从军事外交的视角来看,中国仅从事过一次境外战争——朝鲜战争。而这唯一的境外战争也是中国在邻国的恳请下出于保卫国家领土安全的考虑而施以援手。相较于中国的境外战争次数,美国自建国后的境外战争却可罗列出一份长长的清单。

研究美国社会形成的过程会发现,其一共经历了四种关乎生死存亡的竞争。其结果是,一个不怕竞争而怕没有竞争的社会诞生了[38]。北美殖民地获得独立后的历史表明,一个“运用战争手段最熟练的社会”[39],往往都很难克制使用这些手段的冲动。根据美国国会研究局的统计,1798—2010年,美国只有8.9%的年份中没有对外使用武力,相反,在91%以上的年份里都有对外使用武力的记录。其中,54.5%的年份里使用武力两次以下;25.4%的年份里使用武力三到五次;9.4%的年份里使用武力六到九次;1.9%的年份里使用武力十次以上[40]。美国使用武力的记录表明,好战因素在其民族化构成中占有很大成分。

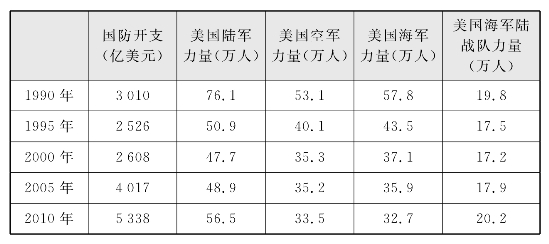

冷战结束后,美国主导并参加了三场局部战争,参战部队人数达到347.5万人。冷战结束后,虽然美国四大军种的人数规模在缩小,但基于为弹药使用提供的情报、目标获取和精确制导等方面的水平都在不断提高,高科技但小型化军队的战争能力也在大幅提高,因此,其为此而付出的成本也在提高,国防开支呈现不断攀升之态。冷战后,美国的驻外部队只有在欧洲、拉丁美洲和东亚的人数有所下调,中东地区的驻军人数更是达到20万以上,而其归入机动部分的驻外部队,更是比照1995年翻了一番,在2010年达到10万余人。海外机动部队人数的增加一方面说明美国处理外交和军事事务的战略灵活性有所增强,武装部队具有较强的快速反应能力,另一方面也表明美国判断运用部队解决难以掌控的外部风险在加大,具有运用武力的偏好,认为更多的军事力量必须为随时可能的境外任务做好准备(如表3-1、表3-2、表3-3所示)。

表3-1 冷战后美国参加的主要战争及损失

数据来源:[美]阿伦·米利特、彼得·马斯洛斯基、威廉·费斯:《美国军事史(1607—2012)》,张淑静、刘向东等译,解放军出版社2014年版,第615—618页。

表3-2 冷战后的美国武装部队

数据来源:[美]阿伦·米利特、彼得·马斯洛斯基、威廉·费斯:《美国军事史(1607—2012)》,张淑静、刘向东等译,解放军出版社2014年版,第615—618页。

表3-3 冷战后的美国驻外部队

续表

数据来源:[美]阿伦·米利特、彼得·马斯洛斯基、威廉·费斯:《美国军事史(1607—2012)》,张淑静、刘向东等译,解放军出版社2014年版,第615—618页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。