“人生的艺术化”的概念是在20世纪30年代提出来的,如果把它放在世界学术发展的进程中来看,它的意义就立即凸显出来。

1.世界学术背景中的人生艺术化命题

20世纪以来,西方国家科学技术和工业文明的发展取得了巨大成就,同时也带来一系列问题。例如,自然资源被浪费,生态平衡遭到破坏,环境污染严重。追求物质享受,精神生活空虚。在高度自动化的环境中,人的工作越来越单调、机械,人成为工具的一部分,人性被分裂,人的本质受到摧残。“在当今世界存在的众多问题中,有三个问题十分突出,一个是人的物质生活和精神生活的失衡,一个是人的内心生活的失衡,一个是人与自然的关系的失衡。”[3]

由于这些问题,西方许多学者,例如德国的社会学家韦伯、哲学家海德格尔、美籍德裔哲学家马尔库塞等都对西方现代社会进行了尖锐的批判,批判矛头直指工具理性。所谓“工具理性”,就是人以理性为工具来改造世界、控制自然,以求得自身的生存发展。人的生活活动变成单纯的工具操作,人成为“理性的动物”,世界被程序化、符号化。世界成为某种功利意义的符号后,它就失去了审美意义。在理性的重压下,感性几乎荡然无存。人感到寂寞和孤单,出现了病态的冷漠或“不感症”,“这种感官的异常迟钝,这种心理的‘不感症’,不仅使人失去自己曾经有过的敏感与激情,使人的生活变得异常的贫乏、单调和枯燥,而且更使人与人之间、人与世界之间、人与物之间日益疏远、日益隔膜起来,使人成为一堵墙,人变得越来越孤独,越来越绝望”[4]。

人的这种生存状态,用清代学者王夫之的话来说,就是终日劳碌,“数米计薪,日以挫其志气,仰视天而不知其高,俯视地而不知其厚,虽觉如梦,虽视如盲,虽勤动其四体而心不灵”。迷于名利,与世沉浮,心里没有源头活水,他们的大病是生命的干枯,“生命的机械化”。在批判工具理性的时候,西方学者强调人自身的存在要有诗意,就是要从平庸猥琐的生存境界进入到生机勃勃的生存境界。

韦伯认为,随着科学技术的进步,世界不断理智化和理性化。从原则上说,再没有什么神秘莫测、无法计算的力量在起作用,人们可以通过计算掌握一切。原来人们相信神秘力量的存在,常常祈求神灵,求助魔法。宇宙被看作有生命的、有神性的有机体,人是活的宇宙的一部分。人还没有从神奇的、有艺术魅力的世界中分裂出来。古希腊人认为,树可以像人一样说话;一个神在河里洗澡,这条河就成为他的妻子。这时候宗教很发达,存在着一个信仰的世界。信仰的世界也就是价值的世界和意义的世界。由于科学技术的发展,世界发生着上千年的、持续的“除魅”过程,即指理性和科学逐渐替代传统宗教信仰的魅力过程。“为世界除魅”是韦伯的著名提法,据说这个提法是他从席勒那里借用过来的。“除魅”的德语是Entzauberung,意思是“使失去魅力”、“使失去吸引力”。所谓“为世界除魅”,就是使世界失去神性、诗意和艺术魅力。当信仰世界、价值世界和意义世界存在时,世界是有神性的、有诗意和艺术魅力的。现在世界被理智化、理性化了,技术和计算机替代了神性的功效。宗教信仰衰落了,宗教活动也被理智化。于是,价值世界和意义世界失落了,销声匿迹了。丰富浓郁的世界只剩下一个单调的、赤裸裸的理性世界,就像有血有肉的人变成了一个干枯的生物标本。人的精神生活和物质生活失衡,感性和理性、情和思想分裂。在物质世界日益发展的同时,精神世界被分割得七零八落,成为所谓“文明的碎片”。人置身于不断丰富的世界中,只会感到“活得累”。人为物役,成为机器人的奴隶。那么,是否有超越单纯的实践和技术层面的意义呢?韦伯在这里提出的问题,来自托尔斯泰对生命意蕴的叩问:“对于我们来说唯一重要的问题是,我们要做什么?我们怎样生活?”

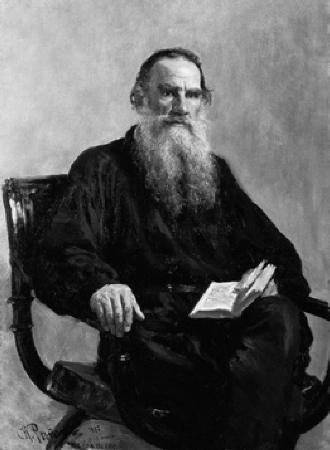

韦伯晚年开始研读托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基的著作。在19世纪的俄罗斯作家中,列夫·托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基最为西方学界所看重,他们的影响也远远超出了文学界。我们在第九讲中提到陀思妥耶夫斯基,他以艺术家、心理学家和道德家的眼光观察世界,他深刻描绘的社会的种种悲剧令人震颤。他的很多作品思考人生哲理,挖掘人性内涵,透过形象传达出深刻的人生意义。列夫·托尔斯泰出身于名门贵族,他一直醉心于反省和自我分析,追求道德完善。列夫·托尔斯泰中的“列夫”,在俄语里是“狮子”的意思。宗白华先生说: “托尔斯泰的脑额之下一双狮子的眼睛,透射进世界上每一片形相,和人心里每一个角落。”[5]

图1 列夫·托尔斯泰

图2 法国 卢梭《梦》,1910年

图3 法国 高更《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》

本阶级富裕而有教养的生活,晚年弃绝拥有巨大庄园的家庭而出走,途中患肺炎,10天后在一个车站逝世。托尔斯泰出走时,一定思考着生命意蕴的问题。正如韦伯所指出的那样,托尔斯泰的“沉思所针对的全部问题,日益沉重地围绕着死亡是不是一个有意义的现象这一疑问。他认为回答是肯定的,而文明人则以为否”。“既然死亡没有意义,这样的文明生活也就没了意义,因为正是文明的生活,通过它的无意义的‘进步性’,宣告了死亡的无意义”[6]。韦伯所说的是终极关怀、终极价值的问题。所谓终极关怀,就是对存在的意义、对生和死的问题的关怀。

李泽厚先生把生命的意蕴问题表述为“人会如何活下去,为什么活,活得怎么样”。也有人借用《红楼梦》中的说法来表示对“瞬间与永恒”的思考。妙玉见到宝玉时问:“你从何处来?”黛玉葬花词说:“天尽头,何处有香丘?”这是何处去的问题,从何处来是生,到何处去是死。这些都是对人生的哲学考问。[7]19世纪法国画家高更的一幅画就以《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》命名。画面自左向右描绘了人生的三部曲:过去(诞生)、现在(生活)和未来(死亡)。高更说这幅画表现了他在种种可怕的环境中所体验过的悲伤之情。这正是对生命意蕴的思考。

2.宇宙、社会和器物中的生命意蕴

对于生命意蕴和人生艺术化的关系,我们可以从若干方面来看。首先对生命意蕴的理解,“使现实的人生启示着深一层的意义和美”(宗白华先生语),因而显得更有情趣。在《艺术与中国社会》一文中,宗白华先生虽然没有使用“生命意蕴”的术语,但是他实际上把生命意蕴分成三个层次。第一个层次是宇宙中的生命意蕴。“中国人在天地的动静,四时的节律,昼夜的来复,生长老死的绵延,感到宇宙是生生而具条理的。”[8]这段话我们在第二讲中已经援引过。这“生生而具条理”是天地运行的大道,这也是宇宙的人情化,人赋予宇宙温暖的、巨大的情感。中国古代认为人身是小天地,天地是大人身。《淮南子·本经训》说:“天地宇宙,一人之身也;六合之内,一人之制也。”天有九重,人有九窍;天有四时,人有四肢;天有四时以制十二月,人有四肢以使十二节(关节)。人的头圆像天,足方像地,人与天地同构。“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜!’”(《论语·子罕》)这句话是何等感慨!它最能表现中国人对生命意蕴理解的风度和境界。生命就像流水一样逝去而又生生不息。

道学家(理学家)评论人物,注重所谓“气象”,即人格魅力。比如,说周敦颐的气象如“风光霁月”。周敦颐是北宋朱理学家的开山祖,他不仅重视人的气象,也重视天地的生意、生机。他喜欢“绿满窗前草不除”,别人问原因。他说:“观天生物气象。”他认为天地的生意使他从自身有限的存在中解放出来而体验到无限和永恒,从而得到一种精神享受。[9]

第二层次是社会生活中的生命意蕴。儒家学说对生命的最高度的把握和最深度的体验,被贯彻到社会生活中就形成了礼乐文化。“礼”和“乐”是儒家学说和中国传统文化的两大基石,这个问题我们在下一讲中将谈到,这里仅作一个简单的说明。“礼”指社会生活里的秩序条理,“乐”指个体内心的和谐。中国人的个人人格和社会组织是宇宙秩序和宇宙生命的表征,所以,“礼”“乐”荷载着形而上的光辉。“中国人感到宇宙全体是大生命的流行,其本身是节奏与和谐。人类社会生活里的礼和乐,是反射着天地的节奏与和谐。”[10]宗先生用宇宙论的语言说明了人的存在和活动,人生活在宇宙中,他就有了归依感。

第三个层次是实用的、物质的工具器皿中的生命意蕴。中国人制造和使用工具器皿,不只是用来控制自然,而是希望在它们中表现对自然的敬爱,用它们来体现大自然的和谐和秩序。例如,中国传统的房屋就体现了这种宇宙意识。正如一位外国汉学家所指出的那样:“传统的中国房屋也同样是用一种宇宙符号来表现出来的。其房顶部的开口,称为‘天窗’,保证了人与天之间的联系……换言之,在日常住宅的特定结构中都可以看到宇宙的象征符号,房屋就是世界的成象[11],而且,礼乐还使工具器皿上升到艺术领域。例如,夏商周三代的玉器从石器时代的石斧石磬等上升而来,玉的精光内敛、坚贞温润的意象又成为中国画、瓷器、书法和诗追求的目的;三代的铜器从铜器时代的烹调器和饮器等上升而来,铜器的端庄流丽又是中国建筑、汉赋唐律、四六文体的理想型范。”所以,“在中国文化里,从最低的物质器皿,穿过礼乐生活,直达天地境界,是一片混然无间、灵肉不二的大和谐,大节奏。”[12]这是中国人的文化意识,也是中国艺术境界的最后根据。天人关系是中华民族审美意识的核心问题,《易经》把天人合一视为最高的人生理想,这也是最高的审美理想。它要求理想的君子“与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序”,这是对生命意蕴的本质理解。

3.体味生命意蕴

生命意蕴和人生艺术化的关系还表现为:善于体味生命意蕴的人,必定有更为丰富的情感世界,他的生活也更有情趣。轰轰烈烈的伟业、成仁取义的壮举、超群绝伦的行为和高蹈深邃的思想,固然能体现生命意蕴。然而在更多的情况下,生命意蕴就体现在平凡的、普通的、日常的生活中。体味生命意蕴,意味着感受、体验、领悟、发掘“亲子情、男女爱、夫妇恩、师生谊、朋友义、故园思、家园恋、山水花鸟的欣托、普救众生之襟怀以及认识发现的愉快、创造发明的欢欣、战胜艰险的悦乐、天人交会的归依感和神秘经验”,以及自己的“经历、遭遇、希望、忧伤、焦虑、失望、欢愉、恐怖……”[13]在俗世尘缘中把握和流连生命的一片真情就是我们的精神家园所在。

明朝归有光写过一篇出色的抒情散文《项脊轩志》。项脊轩是他青年时代读书的书斋。

借书满架,偃仰啸歌,冥然兀生,万簌有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,挂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

归有光青年时家境贫寒,他读的书大多是借来的。然而他读得很投入,或者高声吟诵,或者静坐默想。读书的生活是孤寂的,与他相伴的只有小鸟清风,明月桂影,不过,他从读书中获得很大的乐趣,他的心境是快慰的。以这种心境看外物,他见出其中的情趣。或者说外物的形象契合他的心境。啄食的小鸟仿佛通人性,人至而不去。农历十五的月亮分外皎洁,月光使桂树投下浓重的阴影。可喜的是,清风吹来,桂影珊珊摇曳显得那样活泼,仿佛与人互通款曲。归有光仰望明月的清辉,俯视斑驳的桂影,他的心都要溶化在这一片静寂的美中。

《项脊轩志》以细腻的笔触,还写了许多可喜可悲的事。它的最后一段写道:

后五年吾妻来归,时至轩中儿吾问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:“闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后,余多在外,不常居。

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣!

归有光结婚后,妻子常来项脊轩。归有光用三件事描绘了夫妻间的亲密感情:妻子向他询问古事;妻子在几案旁学写字;妻子回娘家探亲后,向他转述娘家妹妹们关于阁子(项脊轩)的问语。这三件事都是无关紧要的家庭琐事,然而从中透出浓浓的温馨。这三件事也都与项脊轩有关,项脊轩成为他们生活的一部分。文中最后一句话尤其令人感叹,唱出了深沉的人生哀歌。亭亭如盖的枇杷树是一个很美丽的景象,不过,在归有光眼里,这美显得凄迷、哀艳。他睹物思人,触目伤怀。这棵树是妻子去世那年亲手栽的,其情其景宛如昨日,然而转瞬已经多年,树已经长得根深叶茂。这些年来自己常常漂泊在外,不知妻子魂归何处。如果妻子仍然活着,在亭亭如盖的枇杷树下,再一次转述娘家妹妹们的问语,定会另有一番情趣,说不定枇杷树也成为她和妹妹们的谈资。光阴流逝、生命不居使人无奈而又伤感。不过,他们拥有过生活,生活中的悲和喜永远值得咀嚼和回味。读过《项脊轩志》最后一句话的人,或许会不知不觉地受感染,想起自己去世的亲人在生前的某些作为,这些作为现在还有迹可寻,活着的人多么想把这些作为的现状向当事的亲人倾诉,可是亲人早已归入道山。生死茫茫,能不怆然!朱自清先生在《给亡妇》一文的最后,轻轻地呼唤着去世的妻子的名字,抒发的正是这种至情:“我们想告诉你,五个孩子都好,我们一定尽心教养他们,让他们对得起死了的母亲你,谦,好好儿放心安睡罢你。”其中的人生感喟和对生命的思索是具体的、切实的、可以触摸的。然而这不是简单的情感发泄,它是对生命本体的嗟叹和回味。它不是生理的,而是审美的,对人的精神世界起着一种洗涤和净化的作用。

我们中很多人都经历过小鸟啄食、树影斑驳的景象,然而很少有人能像归有光那样对它们加以细细玩味。因为我们太忙了,总是那样行色匆匆,忽视了“闲心”、“闲情”对人生的价值。要欣赏世界,必须忙里偷闲,暂时从实用世界中走出来,在审美世界中驻足,做一回“闲人”。苏轼到承天寺寻张怀民夜游,就做了一回这样的闲人。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

写这篇短文时,苏轼被贬谪,任湖北黄州团练副使(地方军事助理官)。农历十月中旬,时值初冬,夜里已有一些寒意。张怀民也被贬谪,暂时住在承天寺。于是,苏轼赶到承天寺,张怀民果然“未寝”。两人漫步于中庭。庭院中好像汪着一池清澄的水,水草摇曳纵横。原来这不是水草,而是明月下竹柏的倒影。这真是清澈透明、冰清玉洁的世界。苏轼在庭院中漫步,就像悠游于“积水空明”中的鱼儿。我们在第四讲中讲过子濠上观鱼的故事:“鯈鱼出游从容,是鱼之乐也!”苏轼这时候的心情也一定是自由自在的,他忘怀人间得失,胸襟如同月光那样澄澈。短文中最后一段话:“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”有些研究者认为,这段话的意味更多的是惆怅和悲凉,谪居的境遇无时无刻不缠绕着苏轼,他感叹世间像自己这样孤寂的又有几人呢?我们觉得,这段话与其说是悲凉,不如说是审美欣喜之余的感慨:何时、何处无良辰美景,然而有“闲情”欣赏它们的人太少了。苏轼既有欣喜,又有感慨,是“欣慨交心”。“欣慨交心”是人的精神生活丰富的一种表现。精神生活丰富的人“有感慨,也有欣喜,惟其有感慨,那种欣喜是由冲突调和而彻悟人生世相的欣喜,不只是浅薄的嬉笑;惟其有欣喜,那种感慨有适当的调剂,水只是奋激佯狂,或是神经的感伤。他对于人生悲喜剧两方面都能领悟”[14]。

朱光潜先生在《人间世》1935年“新年特大号”上列举了1934年他所爱读的3本书:英语的希腊短诗选本,阮籍的《咏怀诗》,《菜根谭》(融会儒释道三家的哲学而成的处世法)。朱先生称阮籍的《咏怀诗》是“中国最沉痛的诗”。朱先生没有具体说明原因,我们认为原因在于《咏怀诗》中深情而忧愤的哀伤,充满了对生命的感叹。“把受残酷政治迫害的痛楚哀伤曲折而强烈地抒发出来,大概从来没有人像阮籍写得这样深沉美丽。”[15]

阮籍是三国魏诗人,在司马氏集团和曹魏王室斗争中,他为远祸避害,明哲保身,或者登山临水,或者酣醉不醒。他的女儿很有才情,司马昭想让儿子司马炎娶她为妻。阮籍心里不同意与司马昭联姻,但是又不便明目张胆地抗拒,于是大醉六十天不起,使事情无法进行。他在政治思想上和嵇康一样,都推崇老庄,反对礼教,所以中国文学史和中国美学史经常把他们并提。阮籍的五言《咏怀诗》82首,其中很多是写惧祸忧生的。比如,第一首写道:

夜中不能寐,起坐弹鸣琴。薄帷鉴明月,清风吹我襟。孤鸿号外野,朔鸟鸣北林。徘徊将何见,忧思独伤心。

在第三首中,诗人目睹秋冬季节万物凋零,叹息人生无常:“繁华有憔悴,堂上生荆杞。一身不自保,何况恋妻子。”中国古代诗人多半为儒家出身,而阮籍和我们在第二讲中提到的屈原,却受老庄的影响最深。

我们在第三讲中曾经谈到晋人的超脱和潇洒。晋人超脱,但是未能忘情;晋人潇洒,其根本原因在于他们一往情深。正是因为他们具有至情,所以他们悲哀和欢乐的感觉特别深沉。谈到晋人的深情,人们常常引用《世说新语》中“木犹如此,人何以堪”的说法:

桓公北征,经金城,见前为琅邪时种柳,皆已十围,慨然曰:“木犹如此,人何以堪!”攀枝执条,泫然流泪。(《言语》)

图4 北宋 范宽《雪景寒林图》

图5 北宋 郭熙《早春图》

桓公是晋代将军、一代枭雄桓温,朱光潜先生赞赏这段散文“寥寥数语,写尽人物俱非的伤感,多么简单而又隽永!”它有一种既直接而又缥缈摇曳的风致。《咏怀诗》和桓温抒发的感情之所以值得重视,因为它“虽然发自个体,却又依然是一种普泛的对人生、生死、离别等存在状态的哀伤感叹,其特征是充满了非概念语言所能表达的思辨和智慧。它总与对宇宙的流变、自然的道、人的本体存在的深刻感受和探寻连在一起”[16]。阮籍的《咏怀诗》和桓温的慨叹都是对生命意蕴的感受的深情抒发。

朱光潜先生自己在欣赏自然和风景和诗歌作品时,也注意感受和探寻生命意蕴。唐朝诗人钱起写过一首湘灵鼓瑟的五言诗歌。诗人想象美丽而神秘的湘江女神鼓瑟,优美动听然而哀怨凄婉的乐曲在寥阔的湘江上空回荡,一直传到无尽的苍穹中。这种乐曲连金石都感到伤悲,更何况文人墨客。它汇成一股悲风,飞过八百里洞庭湖。诗的结尾写道:“曲终人不见,江上数峰青。”湘江女神鼓瑟完毕,曲终人去,只留下一江如带和数座青青的山峰。

朱先生在《谈美》一书中曾经引用过这两句诗。“曲终人不见”说的是人事,“江上数峰青”说的是物景。这两者本来不相干,但是这两个意象都可以传出一种凄清寂寞的情感,所以它们可以协调,形成完整的有机体。

后来,朱先生认为这样理解还没有见出这两句诗的佳妙。他对它们有新的体味,是从中见到哲学的意蕴,即生命的意蕴的时候。“‘曲终人不见’所表现的是消逝,‘江上数峰青’所表现的是永恒。可爱的乐声和奏乐者虽然消逝了,而青山却巍然如旧,永远可以让我们把心情寄托在上面。”“曲终了,人去了,我们一霎时以前所游目骋怀的世界,猛然间好像从脚底倒塌去了。这是人生最难堪的一件事,但是一转眼间我们看到江上青峰,好像又找到另一个可爱的伴侣,另一个可托足的世界,而且它永远是在那里的。”“不仅如此,人和曲果真消逝了么;这一曲缠绵悱恻的音乐没有惊动山灵?它没有传出江上青峰的妩媚和严肃?它没有深深地印在这妩媚和严肃里面?反正青山和湘灵的瑟声已发生这么一回的因缘,青山永在,瑟声和鼓瑟的人也就永在了。”[17]

朱先生在这两句诗中见出“消逝之中有永恒”的人生意蕴,他从诗中所体会到的情感就不只是凄凉寂寞,而是一种静穆。凄凉寂寞的意味仍然存在,然而更多的是得到归依的愉悦。“人散了,曲终了,我们还可以寄怀于江上那几排青山,在它们所显示的永恒生命之流里安息。”[18]对生命意蕴的形而上追求应该是“在刹那间见终点,在微尘中显大千,在有限中寓无限”。

4.本色的生活

生命意蕴和人生艺术化的关系也表现为:执着于生命意蕴的人,他的生活必定是本色的生活。本色生活是至性深情的流露,它就是艺术化的生活。苏轼认为写文章应该像水行山谷中,行于其所不得不行,止于其所不得不止。本色的生活也应当这样。

我们在第七讲中谈到,朱自清先生和丰子恺先生是朱光潜先生的好朋友。朱自清先生平整严肃,丰子恺先生雍容恬静,他们的性格很不相同。然而,他们的性格都自然地体现在他们的言行风采中,叫人一见就觉得和谐完整,他们的生活都是艺术的生活,他们都有完美的人格。

图6 丰子恺的《惊呼》

王瑶先生在清华大学中文系读书时,他选了朱自清先生讲授的“文辞研究”一课。由于这是关于中国文学批评的专门课程,内容比较枯燥,班上只有王瑶先生一个人听课。但是朱自清先生仍然如平常一样讲授,不仅从不缺课,而且照样地做报告和考试。王瑶先生回忆说,朱自清先生主持清华大学中文系十多年,从不揽权,更不跋扈,自己工作极忙,但是从来没有役使过助教或同学,和每一位情感都很融洽。你随便告诉他点儿事情,他总会谢谢你的。他把唐人的诗句“夕阳无限好,只是近黄昏”,改写成“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏”,写好放在写字桌的玻璃板下面,当作自己的警惕。学校里在他家大门前存了几车沙土,大概是为修墙或铺路用的,他的小女儿要取一点儿玩玩,他说不许,因为那是公家的[19]。朱自清的至情产生了至文。他的《背影》之所以感人至深而广为传诵,是因为其中表达了真情。

丰子恺先生的言谈举止圆融。据朱光潜先生回忆,丰子恺先生的性情向来深挚,待人无论尊卑大小,一律和蔼可亲。他自己画成一幅画,刻成一块木刻,拿着看看,欣然微笑。偶然遇见一件有趣的事,他也欣然微笑。“他的画极家常,造境着笔都不求奇特古怪,却于平实中寓深永之致。他的画就像他的人。”[20]丰子恺先生的漫画不同于一般画家的地方,就在于他有至性深情的流露。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。