除却关注设计师的知识结构,我们还要关注设计师对自身的认识与定位,了解设计师究竟是以何种面貌与姿态切入形态设计之中的。我们主要关注两点:一是作为工艺美术的设计师与纯美术家的差异,由此了解工艺美术师的自我评价与自我认识;第二,我们关注的是同为工艺美术设计师之间的生存差异,从而来分析工艺美术师的生存实况,了解其设计水平。

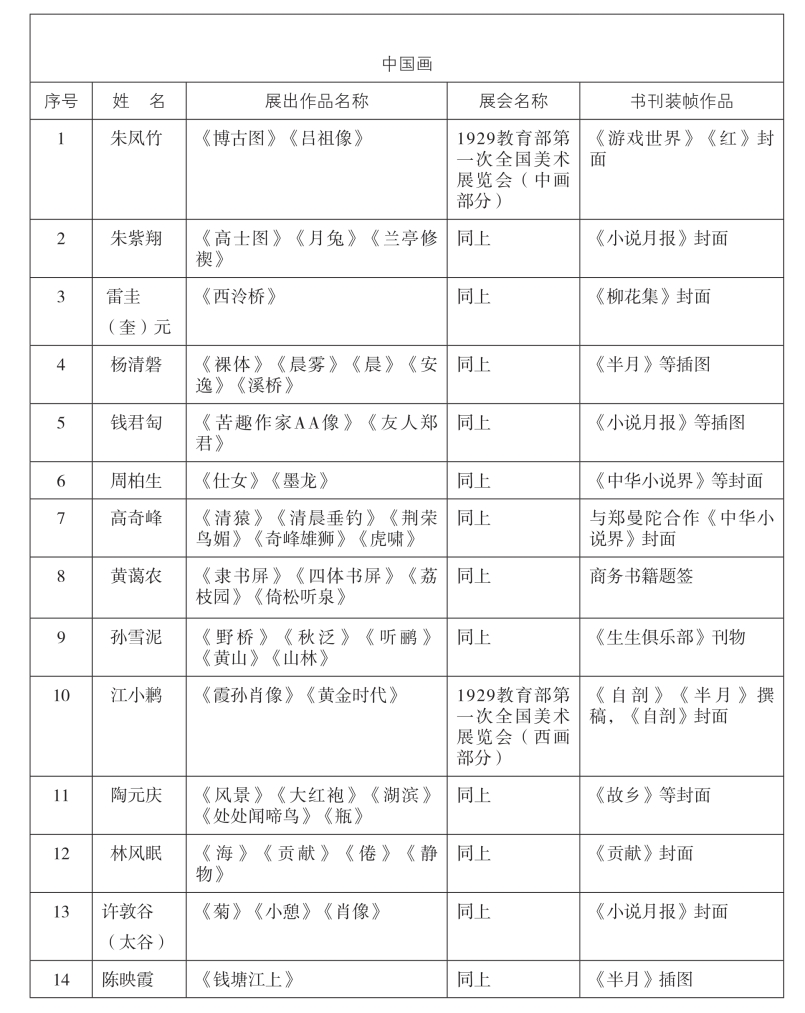

首先,我们选择民国时期较大型的美术展览为切入口,将美展上有作品展出同时又兼有书刊设计的画家[62]进行列表分析(表4-5 参加大型画展同时兼任书刊美术设计的画家及作品)。

从此表中可知,1929年,教育部举办第一次全国美术展览会,共展出450多人的作品计1231件,包括西画354件。其中兼作书刊设计作品的为14人,作品包括了西画15件,中国画8件。14人中4人(朱凤竹、杨清磐、周柏生、孙雪泥)从事通俗书刊的设计;3人(朱紫翔、黄蔼农、许敦谷)任职于商务印书馆,前两者作品较为传统,后者较为西式;3位画家(雷圭[奎]元、陈映霞、林风眠)对书刊设计是偶然为之;2人(钱君匋、陶元庆)与新文化出版物关系较近;1位(江小鹣)与新旧文学刊物有关。从展出作品来看,张聿光、胡伯翔、周柏生等的仕女画既是主流认可的作品,也为商业画作;孙雪泥的花鸟画与高奇峰的国画可通用于书刊;杨清磐书刊中画仕女为主,而展出的为西画景物;钱君匋书刊设计使用图案画,参展的是人物油画;江小鹣书刊图像比较靠近图案画,参展的是人物画。唯一产生重合的作品是陶元庆的《大红袍》。《大红袍》是“自然画”(纯美术作品),其移至书刊是一种偶然。[63]

这说明,从事通俗文学书刊形态设计的画家多参与中国画的展出,他们传统国画的功底较强,且作品的美学跨度并不太大。而新文化书刊的设计师设计作品与参展作品的风格跨度较大,说明新文化书刊设计作品与纯美术作品的差距较大。但总体而言,设计师兼美术家的人数较总的纯粹美术家人数相比,比例极低。

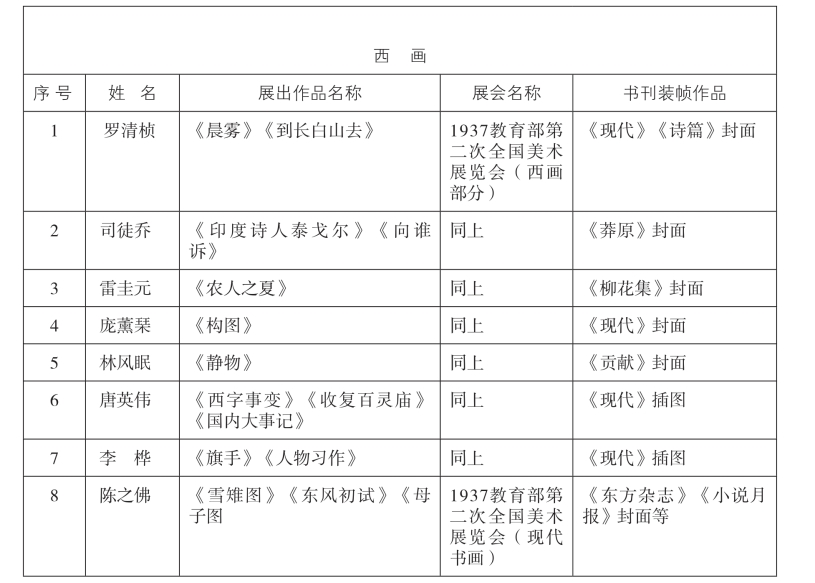

1937年的第二次全国美展,展出作品1913件,其中西画246件,今书画653件,国画477件。[64]美术家中兼作书刊设计作品的有陈之佛等8人共15件作品,其中西画12件,中画3件。其中去除与上期重复而实际较少从事书刊设计的雷圭元、林风眠之外,司徒乔的书刊设计以素描画与人物画见长,而参加画展为油画。罗清桢、唐英伟与李桦以西画参加画展,而以木刻画为书刊设计,庞薰琹以油画参展,而书刊设计常以图案与国画出现。唯一以国画参展的陈之佛,书刊中以图案画出现。以上结构可见,这一时期的主流画家与设计师的重合减少,画种的差距也在拉大,大批的漫木画家都与美术展无缘。这一方面说明设计师的专业化程度在增加,精英化程度在降低;另一方面也说明虽然西画的发展到1930年代较前期得到了迅速的发展,但没有成为书刊图像的主流,而纯美术与工艺美术的距离在拉大。

表4-5 参加大型画展同时兼任工艺美术设计的美术家及作品(作者制)

续表

纯美术家与书刊设计师的社会地位是不同的。对于书刊形态设计者这一身份感到自卑,确实是美术精英在投身形态设计时倍感矛盾的认知瓶颈。其中最显著的例子是陶元庆。这位短命的天才画家生前曾经不止一次表示不愿别人称他为图案画家,他要做自然画家(纯正美术家)。陈之佛虽然学习的是图案画,但是他后来钻研的是工笔国画,并且纳入主流艺术家之内。

叶浅予的经历也很相似,他在画漫画出名之后,面对从美术院校毕业的漫画家梁白波时出现了微妙的自卑心理,之后他同样对国画进行了深入的钻研并因此坦然接受了画家的称谓。同样的困惑也发生在丰子恺身上,虽然他早年就以创作漫画而名扬天下,但在建国之后对于吸收他入美协的建议却感到惴惴不安,流露出他对自己画家身份的质疑,而且就其离开开明任职于高校的经历来看,形态设计未必是其理想的工作。

书刊图案设计被视为美术的末路,因此在艺术教育中,图案的教学得不到重视:在小学教育中被边缘,在中等教育中被忽视;而艺术类大学中,真正设置图案系的很少。李朴园作了统计,1930年代北京艺术院校国立大学有一所,私立大学有两所。国立艺术学校虽然有图案系,学生却总是最少的。私立艺术大学没有设置专门的图案教学。上海的私立艺术学校有六七所,但多半也不设图案系,即使设置也是生源很少。杭州国立艺术学院图案系招生,报考不过三四人。工艺设计缺乏主流社会的认同。

同样,美术家对自己从事商业美术设计的身份也缺乏自信。如称商业美术楚翘的杭穉英可以称为收入高地位低。一次他想在聚会上与画家汪亚尘讨论色彩,汪说:“你也配谈艺术!”令杭十分尴尬。而竞争激烈的商界,使得众多商业美术师挣扎在温饱线上。甚至谢之光也曾说,单靠画封面,连饭也吃不饱,所以要谋生,还需要画商业广告。同样,精英圈中的美术师也感到了经济的压力。丰子恺曾说,作封面还不如画画,画西画还不如画国画,所以当成功的画家,还是以国画家为好。这就形成了一个身份的梯级:中画家、西画家、商业广告画师、书刊设计师。做书刊设计既不能挣得社会地位,又不能养家糊口,自然不能得到美术家的青睐。

所以在书刊设计主体中,身兼数职的人不在少数。比如早期通俗书刊的形态设计者,多为商业广告的从业者,如周柏生、郑曼陀、胡伯翔等托身于外商所设的广告公司,像徐咏青、杭稚英、胡亚光、庞亦鹏、谢之光等都自设广告或者培训机构,都是出于谋生的需要,书刊设计成为业余的消遣与情绪的抒发。

不仅通俗书刊形态设计如是,新文化书刊的设计者也如是。据钱君匋回忆,他在开明任职期间只有23元工资,如果比照沈雁冰入商务的工资40元,后又马上得到涨薪的事实来看,那么同样作为一个年轻骨干编辑,美术编辑钱君匋的工资确实是不高的,所以钱君匋也兼职做美术教员。他在1936年写的《我的职业换了好几种》中不无调侃地回忆了他的流浪汉似的生活。[65]在这调侃的语气背后,我们不能忽视他已经成为“钱封面”、开创“钱画例”的事实。另一个较为突出的的例子是叶灵凤。叶灵凤当美术编辑时也只不过20多元,所以他能用于来购买书籍与收藏品的资金来源是他的稿费收入。以当时上海的其他行业的收入来看,小学教师的收入在30-90元之间,中学老师在50-140元之间,而大学教师,在80-500元之间。教师的收入较美术编辑为高。因此中后期的书刊设计主体中,生存多朝着两个方向发展,一是一边当美术编辑,同时也要兼写作或者教学,这种情形也发生在郑慎斋、许敦谷与郑川谷的身上。郑川谷的案例更有代表性,这位勤奋的美术家一方面在书店做编辑,一方面还要几处任教,以致积劳成疾,过早弃世。而更多其他的从事书刊设计的美术家,走的是另一条道路,以学校任职为主业,附带进行设计,如陶元庆、庞熏琹、陈之佛等。许钦文回忆了作为画家陶元庆生活的贫困,因为画具昂贵,所以“他要把手指与刮刀当作画笔用”[66],这个时期,正是他设计最旺盛的时期。相较之下,漫画家们所走的道路较为不同,漫画家大多选择了职业出版家的道路,既进行设计,又进行出版,像鲁少飞、张光宇、叶浅予均如是,以出版的身份补济了设计师的贫困。设计师的不专职,在1920年代末,李朴园即认识到:“近年来一种可喜的现象便是书皮图案之上日有进益!上海一带的书肆中,最近的出版物,都有了比较像样的书面装饰画,但此种装饰,不是抄袭外人已成的作品,便是请一两位艺术学校的教师,于课余偶制的!” [67]这种情形,自然也影响设计质量的提升与形态意义的探索。

而纯正美术家与工艺美术家的身份认别似乎还有更隐性意义上的差异。对于纯正美术家而言,他的创作实现在媒介之上,征服媒介也就是实现了目的。对于工艺美术家而言,他创作的对象只是载体,载体必须得到他者的参与才能完成最后的显像。前者的自主、封闭的创作,后者是不自主、开放的工作;前者的价值是自己赋予的,而后者是他者赋予的。在自我价值的实现与自我满足的程度而言也有不同的级差,艺术家自然倾向于更为自由与纯粹的创作。

现在来进行另一场域的比较,即本土的工商美术设计师与留学归国的设计师的生存的比较。前期李叔同与郑曼陀相比,中期的杭穉英与陈之佛、李毅士相比,后期张光宇与庞熏琹的对比。(表4-6 本土培养及有留学背景的工艺设计师生存状况比较)

表4-6 本土培养及有留学背景的工艺设计师生存状况比较(作者制)

从此表可见,学成归国的设计师在创业的道路上普遍感到举步维艰。李叔同由经济不发达的北京到上海,进入报业成为广告部主任。从其为广告部所拟的宣言上可见其希望做出一番事业的勃勃雄心。但是报馆倒闭,李叔同只好到浙江任教,最后选择了出家。在其生命的轨迹中,多少能够看到不顺的命运对他的影响,他一再谈到自己学成归国的理想不是终老在教师职位之上的,同时又在文章中表露出对月份牌画家的复杂的感情,从中可窥见受到正规艺术教育的设计家对中国设计现状的不满与对自身命运的不甘。同样的命运之叹也发生在陈之佛身上。陈之佛回国后创办尚美图案馆,从事丝绸图案以及书刊设计,旨在唤醒民族设计,但是却由于“受到厂商盘剥”[68],又由于战争影响,加之“稿酬收入太低”,无法正常营业而停业,于是从事教育。同样,李毅士的设计所倒闭的原因也是资金周转不开以及用人不当。庞薰琹的道路更为坎坷。1930年庞薰琹从法国留学归来,发现“从上海到杭州,从上海到南京,沿铁路线都有大广告画,而这些广告牌子都是一个外国公司——惠灵顿广告公司经办的”[69],这一现实让他感到发展民族工艺的迫切性,他办过“工商业美术展览会”,也创办过设计所,但却受到了“外国公司的排挤”,马上停办,这段往事一定是其最痛苦的记忆,以至于我们在他的自传和一般的传记中都看不到他创办大熊美术实业社的记录。

从以上几位留学国外回国创业的设计师的境遇中,可以得出他们设计面临困境的几个共同性的原因:首先是虽然有美好的设计理想,却不能适应中国国情,同时民族工业对设计普遍看轻,而且国民整体的审美情趣不高;第二是缺乏商业运作的经验与技巧,像庞薰琹就直言他不能忍受雇主无理的挑剔;第三就是国外大设计机构的排挤与打压,使得自主性的设计创作受到了严重的摧残。

与之相反的是依附于西方机构的本土设计师的辉煌,像早期郑曼陀画仕女图名扬天下,作品被西方多家烟草公司采用,同时他的美女画也由审美书馆等大量发行;中期杭穉英更是占有上海一半的月份牌生意,事务所人才济济,流水线操作,鼎盛时期,人称一天可赚一辆汽车;后期像张光宇也是靠实践与自学得来的知识,与广告业的前辈丁悚、孙雪泥等交识,能够在英美烟草公司中担任绘图员,对商业的操作十分熟悉。

在商业美术家与精英美术家之间,除了就业心态的不同,还有一种较为分明的界线,本土培养的商业美术家来自于职业教育或者社会教育。比如商务的培训班培养出何逸梅、杭樨英、倪耕野、金梅生、金雪尘、戈湘岚、万籁鸣、万古蟾等美术设计名家。这些设计师进入市场也是多样化的,有的通过小范围的技能传授而青出于蓝,如张光宇;有的通过征稿、获奖而获得就业机会,如杨子贞;有的大胆地进行自我宣传从而被慧眼所识,如郑曼陀;有的则通过圈内的介绍而获得声誉,如丁聪。他们均显现出较强的社会生存能力与较强的商业意识。同时,他们对于西方的话语霸权,是屈从之下的转意,没有构成根本性对抗。而精英设计者则来自国外高等学院,接受的是学院的教授方式,而思想中又有传统的断裂与延续。在与中国现实接触时,两歧性思想的交锋、碰撞,超越现实的理想与现实之间的落差形成了紧张的张力。他们的设计,既在中国实业的接受能力之外,又对抗于西方的设计机构,受到资金、市场的多重限制,所以设计理想难以实现。同时,学院式的教育,使设计脱离于现实的倾向更为严重,比如陈之佛呼吁“设计一定要与现实结合”就是看到了学院培养中的缺陷,却又无力改变这种现实。在市场道路走不顺时,他们又往往选择回到象牙塔内,继续文化精英的生活方式。他们对于包括书刊形态在内设计的探索,也就只能浅尝辄止。

如果对1920年代到1930年代的封面设计再加以考察的话,我们还可以发现1930年代虽然在形态上呈现丰富多彩的面貌,但是设计的能力及对设计理论的探索其实并没有很大程度的提升。一方面,一大批名画家,像林风眠、雷圭元、周多等,虽然也参与封面设计,但是他们提供的是封面画,也就是封面模块中可以撤换的一个元素,而不是整个的设计。这种情形,在《现代》刊物上得到清晰的表现。(图4-3 《现代》1933年的封面)有鉴于1930年代都市文化的盛行、国际主义的流行,封面绘画倾向抽象化的表达,封面画作品与纯绘画之间的差距在缩小。这也就意味着,名画家对书刊的封面画设计可能不是量身订制的,而只是作品的移用。

图4-3 《现代》1933年的封面

自左到右的封面画作者分别为叶灵凤、周多、郭建英,放置在一个模版之中,不是真正的封面设计。

(图片来源:作者实物拍摄)

另一方面,1930年代,能够用于设计的参考资料大大增加。书店出售美术图案画及美术字参考书的增多,仅1931年商务出版的美术参考书不下数十种,另外像朱凤竹的艺术形象社也出版一系列的相关书籍。在当代学者提供的一件西方现代设计中,我们可以明显地看到陈之佛的设计与其非常相近。如果作一个推想,西方现代艺术引入之后,形式主义的风格得到众多设计人群的模仿。而这种模仿,看似丰富了设计的语言,实则对于形态的原创十分不利。总体来说,在本土商业美术家开始形态设计之后,具有西方知识文化背景的设计师的融入,大大开阔了设计的视野,提高了设计的水平,而1930年代有新知结构的专业编辑的加入,则使得形态设计的水准提高到一定的水平线上。但是,由于对于美术编辑身份缺乏认同以及美术编辑经济待遇的不如人意,美术人员的流动性与兼职性特点非常明显。这一状况,也妨碍了设计者对于设计的深入思考与设计水平的提高。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。