关于“经济增长方式”及其转变[1]

(1995年8—12月)

中共中央关于制定第九个五年计划(1996—2000)的建议和全国人民代表大会通过的第九个五年计划都指出,必须实现经济体制由计划经济到市场经济的转变和经济增长方式由粗放增长到集约增长的转变。抓住这两个转变,就抓住了“九五”经济工作的纲。在这“两个转变”中,体制转变即改革是近年来一直在讲的,增长方式的转变最近几年讲得比较少,于是有许多人认为,这是一个新提出的问题。加之人们对于什么是经济增长方式以及为什么要转变经济增长方式有很不相同的理解,因而很需要加以澄清。

一、转变增长方式问题的由来

最近报刊上发表了不少文章,讨论什么叫增长方式。报刊上列出了多种多样的定义,好像什么是增长方式还是一个有待讨论的问题。实际上经济增长方式是一个20世纪60年代后期苏联经济学界提出来的一个概念,在国际经济论坛上也有明确的定义。我们既然是沿用前人的概念,就不能数典忘祖,另外去发明种种新的定义。

苏联经济学家20世纪60年代后期是在什么背景下提出增长方式问题的呢?苏联在1928年开始执行第一个五年计划,在这以后几十年的社会主义建设中,一直保持相当高的增长速度。这使苏联领导人认为可望在不太远的将来赶上和超过最发达的资本主义国家。1959年苏联共产党召开了第21次党代表大会。赫鲁晓夫在会上宣布苏联很快就能赶上世界上最发达的资本主义国家美国。可是到了60年代后半期,情况变得十分清楚:苏联经济不但没有赶上美国,它同美国的生产和技术差距还在拉大。毛病出在什么地方呢?苏联经济学家研究了这个问题。他们得出的结论是:毛病出在用大量投入维持高速度这种做法上。于是,他们根据马克思在《资本论》第二卷中关于扩大再生产的两种形式的论述,提出了“增长方式转变”的问题。

马克思那一段论述的原文是:

在规模扩大的再生产中,“如果生产场所扩大了,就是在外延上扩大;如果生产效率提高了,就是在内涵上扩大”[2]。

据此,苏联经济学家根据增长的来源不同,把增长方式划分为两种:第一种是靠增加自然资源、资本和劳动等资源投入的增加实现的增长,叫作粗放增长(extensive growth,也可以译为外延增长);第二种是靠提高效率实现的增长,叫作集约增长(entensive growth,也可以译为内涵增长)。他们指出,苏联当时经济问题的根源在于苏联采取了一种不适当的增长方式(俄文原文为Тир Зкономи Ческого Роста,也可译作增长类型)。

在西方的经济学文献中原来很少使用“经济增长方式”这样的词汇。自从苏联经济学家提出的这组概念以后,不少经济学家对它的经济内容作过诠释,好几位著名的经济学家和社会主义经济的研究者还运用现代经济学的理论对它们的内涵作出了界定。我们知道,现代经济学用生产函数来表达生产要素投入与产品产出之间的函数关系。

生产函数可以这样来表达:

![]()

其中,Y为产出总量,K为资本投入,L为劳动投入,A为投入效率,α、1-α分别为资本投入和劳动投入对产出的贡献率。从公式1可以看出,产出是由两组因素决定的。一组是投入,包括资本投入和劳动投入的数量。另一组是投入的效率,用全要素生产率(TFP)表示。

如果生产函数等式两侧都取增量,则

![]()

其中,y代表产出增长,αk、(1-α) l和a分别为资本投入、劳动投入的增加值和投入效率的提高值。从公式2可以看出,增长可以由两种因素产生:一是要素投入数量的增加,二是投入效率(TFP)的提高。所谓粗放增长,就是指靠投入数量增加取得的增长;而所谓集约增长,则是指靠全要素生产率提高取得的增长。

回过头来说,西方经济学家对于增长的来源其实也有类似的分析。只不过他们使用不同的语言罢了。通常,他们把增长速度的提高叫作增长数量的提高,而把依靠效率提高实现增长叫作增长质量的提高;依靠效率提高的比重愈大,就意味着增长质量愈高。西方经济学家所说依靠投入数量增加实现的增长,同苏联经济学家所说的粗放增长具有相同的内容。西方经济学家所说依靠质量提高实现的增长,则与苏联经济学家所说的集约增长等值。J.科尔奈在《社会主义体制》一书中指出了二者之间的对应关系。他说可以把要素与产出之间的关系区分为两类:一类是要素投入增加对增产的效应,另一类是要素生产率提高对增产的效应。“这种区分以及与之相伴随的用语,在西方作者中广为流行,但社会主义各国的作者却愿意采用另一种术语,即‘粗放方式’和‘集约方式’来加以表述。这两对用语在语义上是相同的:要素增加等于粗放方式,要素生产率提高则等于集约方式。”[3]

在西方发达的市场经济中,经济增长速度虽然不快,但主要是靠效率的提高(往往生产增量的60%—75%的增长是来源于效率的提高),因此实效比较高。而苏联主要是靠增加要素投入,特别是资本投入来维持高速度。由于主要靠大量投入来维持高速度,产出虽然增加了,但因为投入增加得太快,产出扣除了消耗就所剩无几了。而且,由于资源总是有限的,随着资源日渐紧缺,即使这种很少实惠的高速度增长也很难维持下去。这正是苏联经济为何陷入困境的正确说明。为了克服这种缺陷,苏联经济学家提出要实现增长方式从粗放到集约方式的转变。苏共领导接受了这种意见,要求在第九个五年计划(1971—1975)期间实现“由粗放增长方式到集约增长方式的转变”。

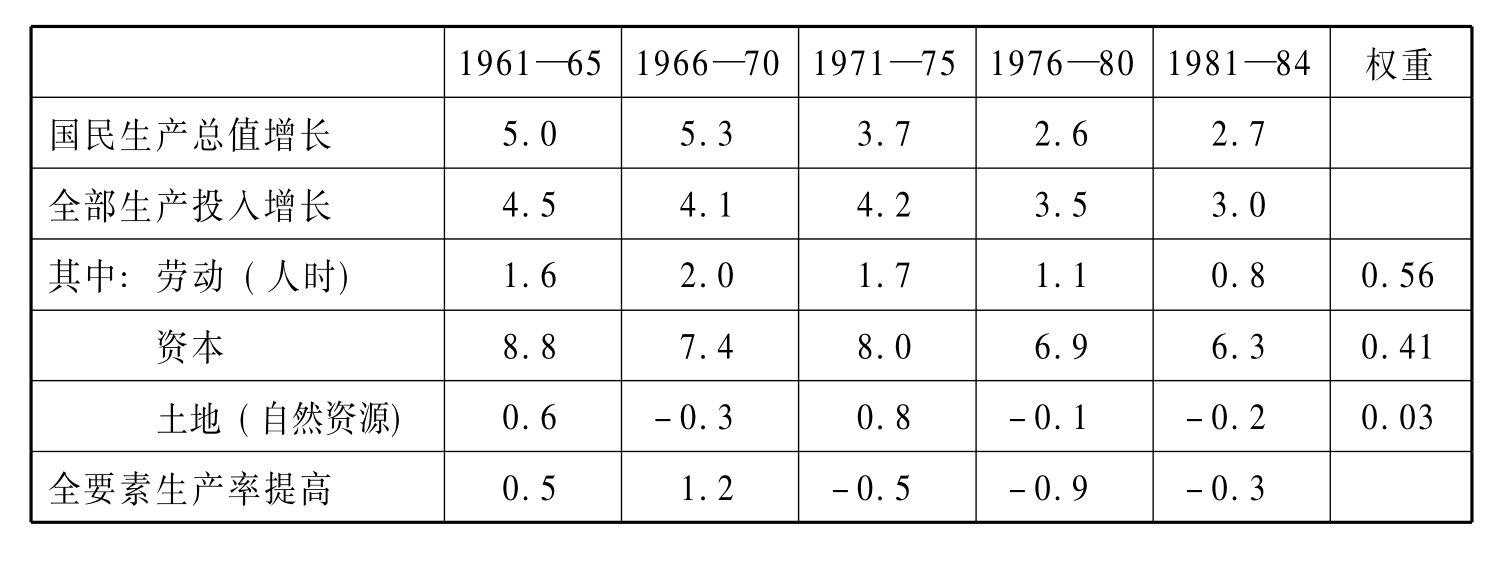

问题在于,他们只看到粗放增长方式这一现象,而没有认识到问题的根源在于僵化的计划经济体制。他们开出的药方,主要是两个:(1)“加强计划的科学性”;(2)强调技术革新的重要性;(3)大力引进外国技术。由于这些做法都没有触及事情的根本,虽然苏联党政领导机关连篇累牍地号召实行“集约经营”、“增长方式的转变”,但是它的“增长方式”并没有真正“转变”过来,效率没有提高,经济情况不断恶化的趋势也始终没有得到遏制。据苏联经济学家阿甘别疆的计算,从1961—1984年的24年中,要素生产率提高无几,其中的资本生产率还是连年下降的。美国学者A.休伊特按照现代经济学的口径校正后的情况如下(见表1):

表1 苏联投入、产出和效率指标 (年平均增长率 %)

(续表)

资料来源:苏联金融与统计(各年),转引自A.Hewett(1988): Reforming The Soviet Economy(《苏联经济改革》),Washington,D.C.: Brookings Institute,p.74。

20世纪70年代以后,随着苏联资源特别是劳动资源日益短缺,连高速度也维持不下去了,经济进一步下滑。到戈尔巴乔夫担任领导时,苏联经济出现了负增长。在这期间,苏联领导采取了种种措施,但因为没有抓住要领,完全没有取得成效。到80年代末期,经济就全面崩溃。

二、60—80年代中国经济界关于经济增长方式的讨论

20世纪60年代后期,关于实现增长方式从粗放到集约的转变的观念也传入中国,引起了中国经济学家的讨论。例如,孙冶方就曾根据他关于经济发展不应只讲速度、不求效率的主张,提出为了刺激技术进步,应当提高折旧率,机器不仅要算有形磨损,还要算无形磨损,等等。不过当时中国经济学家的研究,没有明显超出苏联和东欧社会主义国家的水平。

70年代末开始改革以后,我们对这个问题的认识才取得了重大的进步。80年代初期国务院财经委员会组织进行了大量调查工作,对过去30多年的经验进行总结。当时大家考虑的一个问题是:从50年代初到70年代末,中国国民生产总值年平均增长6%以上。这在全世界都是相当高的增长率。但经济情况不见好转,在1956—1976年的20年中人民生活几乎没有提高,相反到“文化大革命”期间国民经济濒临崩溃。这是什么原因呢?经过细致的调查研究,当时得出的结论是:症结在于“高指标、高速度、高投入、低效率”的粗放增长方式。靠高投入来支持经济增长,虽然速度快,却不能使人民得到多少实惠,而且这种高速度也不能持久。所以,1981年国务院总理赵紫阳在他向全国人民代表大会所作的政府工作报告中提出要转变经济增长方式,“走出一条速度比较实在、经济效益比较好、人民可以得到更多实惠的新路子”。在中共十三大提出到20世纪末翻两番的目标时,也在前面加上了“在经济效益不断提高的前提下”的限制词。当时取得的最重要的认识突破还在于:找到了粗放增长方式的病因,认识到这种增长方式乃是计划经济体制的必然产物。不解决体制问题,是解决不了增长方式问题的。由此得出结论:要转变经济增长方式,根本一条就是要转变体制,建立社会主义商品经济。在80年代初期,不少经济学家写文章论述过这个问题。例如刘国光写了许多文章,论述“两个转变”之间的关系。[4]马洪、孙尚清主编的《中国经济的结构问题》[5]也讨论了这个问题。不仅如此,对于什么样的经济体制安排才能保证经济增长方式的转变,在相当一部分经济学家中也取得了大体一致的意见。例如,在薛暮桥1980年为中央起草的改革方案中,明确提出要建立社会主义商品经济,充分发挥价值规律的作用,发挥市场的作用。这些看法,既是当时经济学界在当时成为多数人的共识,也是当时正在起步的经济体制改革的理论基础。

三、怎样才能实现经济增长方式的转变

现在的问题是:最近10多年来中国经济虽然取得了不少进步,增长速度之高更是引人注目,但是粗放增长的老毛病并没有改掉,整个经济的效率仍然很低。目前对中国的全要素生产率有各种各样的估计:最低的估计,是十几年来完全没有提高;即使按照最高的估计,效率提高对经济增长的贡献也只有20%左右,远远低于发达国家的水平。从实物消耗来说,不仅能源、原材料消耗系数很高,能源消耗系数几乎是世界之最。作为一个发展中国家,更为严重的是投资的低效率。现在我国每年投入成万亿的固定资产投资(主要集中在国有部门),但是由于有大量无效投资,由投资形成的有效生产能力与投入规模完全不成比例。

由于继续这种效率很低的增长方式,在我国经济生活中引发了一系列问题。其中最突出的是通货膨胀。我国通货膨胀压力一直很大,而且不时爆发高通货膨胀,不得不停下来调整和整顿,症结就在于粗放的增长方式没有得到改变。因为在国民经济的结构不好、总体效率不高的条件下,只要经济增长达到一定速度,就必然会造成通货膨胀。

放更长远一点看,一个新的技术革命的浪潮正在汹涌而来。我们如果老是处在现在这个状况,就会再次错过这班车,甚至把我们从新兴的电子通信产业扫地出门。面对这种状况,需要我们振兴产业。如果要通货膨胀或者要企业生产兴旺二者只居其一的话,那就没出路了。

前面已经讲过,早在中国改革开始的时候人们已经达到过共识,要通过改革从粗放增长方式转变到集约增长方式。为什么那时已经达到过共识,作出了决定,十几年后还没有解决,又重提这个问题呢?我认为,主要是因为主要的改革还没有到位,特别是国有经济这个迄今仍是国民经济主导的改革没有到位。所以,我们在讨论为何实现经济增长方式的转变的时候,应当特别强调,关键在于转变经济体制。从当前的许多事情可以看得很清楚,一些人之所以还是热衷于铺摊子、上项目,不惜工本地提高增长速度,是因为旧体制的惯性仍然严重存在:(1)某些领导的行为不符合经济原则,不计经济后果;(2)政府是事实上的投资主体,企业和地方努力“跑部钱进”,“不要白不要”;(3)企业没有所有者的财产约束,处于“内部人控制失控”状态,“有钱用赛(光),无钱借债,还贷下届”。这样,如果不改变产生这种行为的制度基础,就不可能转变最大量投入和资源浪费维持的增长方式。

现在有些同志有一种误解,把两个转变看成可以相互分离的两件事情。以为体制转变靠改革,经济增长方式转变靠计划管理。他们以为,以前投资的总盘子太大,重复建设太多,建设周期太长,现在只要加强项目审批,降低审批起点,不达到经济规模的项目不许上就能解决这些问题。我看这是走入了歧途。

事实上,从20世纪60年代后期苏联经济学家提出这个问题以来,实践已经反复证明,在中国,最近的一次是1989年到1992年之间进行的。当时经济界对于如何解决经济结构不好、经济效率不高的问题有过热烈的讨论。一派主张加强集中计划控制,一派主张推进市场取向的改革。而且就许多具体问题作过分析,比如汽车、乙烯的重复布点问题,是靠加强计划管理,还是靠发挥市场在资源配置中的基础性作用来解决?讨论的结果是全党取得了共识:靠加强计划管理的办法不行,还是要改革,尽快将市场经济体制建立起来。这种认识已经体现在十四大决议之中,现在不应当再走回头路。

中共十四大以后,十四届三中全会设计了改革蓝图,而且把改革战略确定为“整体推进,重点突破”,从1994年起开始实施。1994年有三项大改革出台,即财税改革、金融改革和外汇管理体制改革;作准备的大改革两项,一是国有企业改革,二是社会保障体制改革。

在1994年以来的改革中,财政改革和外汇管理体制改革取得了重要的突破。以前的财税体制不能保证平等的竞争环境,不同部门税率高低差别太大,不同所有制的企业适用不同的税率,使市场竞争机制无法运作,而且不同地区、不同企业苦乐不均,也无法保证全社会、全国的公共服务水平大体接近。针对这些问题,新的财税体制,一是把增值税作为主要税种,平等税负,二是实行分税制,分中央专享税、地方专享税,这样,中央收入可增加,有20%的调剂收入,通过转移支付来补偿收入较低的地区。这个新体制虽然还有遗留问题,但进入了社会主义市场经济要求的轨道。现在的问题是这部分规范预算收支远不是政府收支的全部。经过十几年不规范的改革,政府“预算内”收入远不足以弥补它必需的支出,于是,“预算外”、法外摊派以至“机关创收”等非规范收入五花八门,整个政府收支体制混乱,成为腐败活动的巨大温床。这到了非整顿和改革不可的时候。与此同时,1994年改革时为了使富裕地区能接受1994年的财税改革,采取了一种缓冲措施,即承认1993年基数,造成基数抬得很高。对一些收入较低的地区来说,一方面一些优惠政策取消了,另一方面转移支付时中央财政无钱可支,因而改革后财政比以前还困难,苦乐不均没有解决。这些问题随着生产发展和财政收入增多,情况会逐渐好起来。至于外汇管理体制改革,进展的情况和取得的成效都相当好,这是大家都能看到的。

与此同时,国有部门另外几个重要方面的改革却没有取得原来预想的进展。

首先是银行体系的改革。银行体系改革有三项主要的要求:一是把中央银行改造成为真正的中央银行,独立运用常规的宏观调控手段,即中央银行对商业银行的再贷款利率、公开市场业务和储备金率,再加上某些行政手段来调控货币总量。二是形成竞争性的金融市场主体。在这方面要做两件大事:一方面是将专业银行由国家的货币出纳和发放行政指令性贷款的机关,变成商业化经营的企业;另一方面是建立大量的独立银行,包括“股份制银行”、城市合作银行、农村合作银行、信用社等,使金融市场形成竞争局面。三是建立三个政策性银行,其活动范围是某些不能靠市场融资的领域,主要是某些公共基础设施,其资本量大,营利性很低,收回期长,社会效益大,如果靠市场融资就搞不起来。现在看来,以上第一项做了一些工作,第二项进展甚微,第三项在形式上实现。问题在于第二项是整个银行体系改革的基础。当银行不是企业时,中央银行无法用经济办法去加以调控,只能是下指令,结果第一项改革很难全面实现。造成这种状况的原因,价格即利率没有市场化是一个关键问题。因为,要使银行变成企业,首先要使资本价格即利率能够反映资本的稀缺程度。十几年来,大部分时间国家银行贷款的实际利率(即名义利率减通货膨胀率)是负值。当一个单位经营的产品的价格是负值的情况下,它只能是一个发放站,决不是一个企业。这是一个常识。有人认为这几年银行利率太高,这是由缺乏基本的经济学常识得出的错误结论,因为,起作用的利率是实际利率而不是名义利率。改革以来的17年中有12年实际利率是负的,特别是1993、1994年是深度负利率,在负10%以上。在负利率的情况下,由于本金贬值,存款的人越存越少,贷款的人不但没付利息反而吃了倒贴。在这种情况下,无法使银行商业化。要实行商业化,就得让利率达到市场均衡利率。现实生活中有许多人反对,包括银行。外国人往往不能理解,为什么银行愿意做亏本买卖。其秘密在于“富了和尚穷了庙”,因为单位虽然亏损,有权的个人却可以通过双重利率“以贷谋私”,大发其财。

另一项应当尽快推进而没有能够取得重大突破的是国有企业改革。十四届三中全会以后,路子已明,大企业搞现代企业制度,小企业放开放活。但从目前情况看,无论是大企业改革还是小企业改革都有一些原则问题需要解决,其中既有意识形态的问题,也有实际问题。对大企业改革来说,问题有两个层次:一是在中国条件下建立现代企业制度是否可行;二是实际工作中,有不少过去积累起来的问题(即“包袱”)。这两者之中,第二类问题讨论得比较多,但我认为光讨论这些“包袱”怎么卸的问题,不解决第一类的问题,充其量只是给无效企业再输一次血(或者说得婉转一些:“再放一次水”),而不可能真正改变企业的面貌。如果体制问题不解决,旧包袱卸了,过不了几天新包袱又会背上。

至于小企业,按照“抓大放小”方针,采取多种形式,可以股份制、合作制,也可以卖掉。1995年以来,各地创造了许多经验,比如广东顺德经验,山东诸城经验,四川德阳经验,应进行研究组织交流,以便存利去弊,加以推广。经验证明,小企业改革搞得好,见效很快。如果在一部分地区做到了这一点,全局就主动了。建立了好的企业制度,才能从根本上消除铺摊子、上项目、大手大脚花钱的恶习。

总之,我国的经济发展经验已经反复证明,经济结构的改善、经济效率的提高和增长方式的转变依存于经济体制的转变。因此,摆脱目前两难困境的出路在于认真推进改革。从目前情况看,1994年以来已取得某些突破的改革方面,如财税体制改革、外汇管理体制的改革成果尚待进一步扩大和完善;没有实现十四届三中全会要求的银行体系改革、国有企业改革和社会保障体系改革亟需加快。1996年乃至整个“九五”期间我国经济能否进入良性循环将取决于这些改革的推进情况。

【注释】

[1]本书作者1995年秋季就当时提出的转变经济增长方式问题多次发表意见,本篇是发表在《经济研究》、《改革》等报刊的文章的综合。

[2]马克思(1867—1883):《资本论》第2卷,人民出版社1992年版,第192页。引号中的话在《资本论》莫斯科外文出版局1954年英文版中的译文是:“extensive if the field of production is extended; intensive if the means of production is made more effective。”见该书第172页。

[3]J.科尔奈(1992): Socialist System(《社会主义体制》),普林斯顿大学出版社1992年版,第69—78页。

[4]刘国光(1980):《社会主义再生产问题》,生活·读书·新知三联书店1980年版。

[5]马洪、孙尚清主编(1981):《中国经济结构问题研究》,人民出版社1981年版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。