严 敏 朱春奎[1]

内容摘要:财政分权对政府规模的影响效应是一个具有理论争议、有待实证研究的领域。本文在相关研究成果的基础上,建立了中国式财政分权影响地方政府规模的概念模型,并运用1997—2012年的省际面板数据就财政分权对地方政府规模的影响效应进行计量分析。研究结果表明,财政分权程度的增加和纵向不平衡度的增加,都将显著扩大地方政府规模;政府竞争度也会对地方政府规模产生扩大效应,但是政府竞争和财政分权制度结合在一起,会共同对地方政府规模产生显著抑制效应。此外,经济发展水平、少数民族人口和人口密度的增加,也会对地方政府规模产生正向影响。

关键词:财政分权 地方政府规模 纵向不平衡 政府竞争

一、引 言

财政分权对政府规模的影响效应是财政分权研究的焦点问题。自20世纪50年代起,学界就对该问题展开大量研究并取得丰硕成果。但是,由于缺乏一个被普遍接受的理论框架,财政分权的效应研究仍然存在很多争议。支持财政分权的观点主要有三类:一是分权有助于改善公共资源配置效率(Tiebout,1956;Oates,1972);二是分权有助于限制政府权力(Musgrave,1959;Brennan&Buchanan,1980);三是分权有助于促进经济发展(Qian&Weingast,1997)。反对财政分权的观点有两类,一是认为分权不利于规模经济与外部性治理(Brueckner,1999),二是分权容易引发地方政府行为不当(Zodrow&Mieszkowski,1986;Hines,1995;Prud'Homme,1995;Smoke,2006)等。这些分歧,在很大程度上影响了财政分权与政府规模之间关系的研究。

通过对相关文献进行梳理表明,财政分权与政府规模之间的关系并未得到一致结论。在二者的直接相关关系上,存在三个主要的研究假说:一是利维坦假说,认为财政分权有助于限制政府规模;二是沃利斯假说,认为财政分权会扩大政府规模;三是共谋假说,认为纵向不平衡会扩大政府规模。在经验研究方面,有学者通过研究表明,财政分权与政府规模没有必然的因果关系(Oates,1972);有学者认为政府部门的规模与财政分权程度呈负相关关系(Brennan&Buchanan,1980);也有学者认为财政分权会导致政府规模的扩大(Jin&Zou,2002)。

之所以出现不同的验证结果,除了理论假设本身的因果机制不一样,一个重要的原因是验证方法与数据使用上的差异(Granad,2003)。大多数关于财政分权与政府规模的研究,仍然缺乏对制度环境的关注,都以现行制度作为已知不变的参数,尤其缺乏对非联邦制国家治理背景的研究。目前国际研究的数据大多来自OECD国家或是IMF国家的数据库,对于联邦制国家研究较多,而对发展中国家或是转型国家的专门研究还相对较少,这在一定程度上影响了研究结论的普适性。当前,财政分权已经成为发展中国家摆脱增长不足与治理效率低下的普遍手段,在相关问题的研究上,也应纳入对发展中国家的关注。

普遍认为,中国改革开放以来取得的惊人成就,与财政分权改革密切相关(Cao,Qian&Weingast,1999;丁菊红,2010;Shen,Jin&Zou,2012)。自改革开放以来,中国基本上建立起了财政分权体制,并且政府的职能也发生了转变。尤其是1994年以来的分税制改革,从根本上改变了中央政府与地方政府之间的关系,直接或间接地影响了地方财政支出的规模和结构。那么,中国的财政分权对地方政府规模的影响究竟如何呢?本文试图在已有研究的基础上,围绕中央与地方的财政分权对地方政府规模的影响效应展开实证研究。

本文一共分为五个部分,除引言外的其余四个部分作如下安排:第二部分拟提出一个适于中国的、用于考察财政分权对地方政府规模影响的概念模型,并提出相关研究假设;第三部分根据已有理论选择指标,建立财政分权影响地方政府规模的计量经济模型,并报告方法和数据来源;第四部分报告分析结果并进行讨论;第五部分是结论。

二、概念模型与立论依据

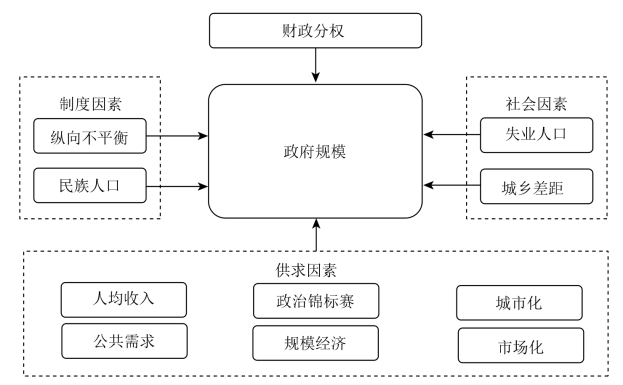

文献回顾表明,政府规模的变动同时受到政府系统内外各种因素的影响和制约。要全面理解政府规模,需要综合考虑制度因素、需求因素、供给因素和社会因素等多种因素(Lane&Ersson,1999;吴木銮、林谧,2010;庄玉乙、张光,2012)。财政分权是我们关注的核心解释因素,在此基础之上将其他相关因素纳入到研究范围之内,形成如图1所示的概念模型。其中,制度因素除了财政分权,还包括纵向不平衡、民族因素等符合中国现实、可能影响政府公共支出的因素;供求因素即影响政府规模的供给与需求因素,包括政治锦标赛、人均收入、人口密度、人口增速、规模经济、公共服务需求、城市化、开放度和市场化等因素;社会因素包失业率和城乡收入差距等。

图1 中国式财政分权对地方政府规模的影响

资料来源:作者自行绘制。

1.影响政府规模的制度因素

国内外关于财政分权与政府规模的实证研究的一个重要理论假说,即是利维坦假说(Brennan&Buchanan,1980)。利维坦假说认为,政府并非传统意义上的仁慈政府,而是追求税收最大化的“利维坦”怪物。而财政分权必然带来地方政府间的竞争,使得政府间为了争取流动性税基展开竞争,相互之间竞相削减税率;同时,居民为追求最大化的公共福利而进行的辖区迁移,能够促使政府优化福利供给,从而对硬性的权力制度约束产生替代,导致政府规模缩减。

沃利斯(Wallis)假说始于奥茨(Oates,1985)的文章。沃利斯基于对美国经济史的考察发现,州和地方政府规模会随着国家分权程度的提高而扩大。沃利斯假说认为,之所以会出现这一结果,是因为分权程度越高,地方政府越容易被当地居民掌控,居民会期望政府承担更多的职能,进而造成地方政府规模的扩大。此外,从特殊利益集团的视角来看,分权使得每个地方政府单位更容易被地方游说团体所捕获(Bardhan&Mookherjee,2006),因此,分权可能增加政府开支(Crook&Manor,1998)。这一推论似乎与利维坦假说相反。

从根本上看,分权对政府规模的抑制性取决于三个前提条件:一是公民能够在辖区间自由迁徙,形成“用脚投票”机制,使得辖区政府为争夺流动性税基而竞相削减税率;二是地方政府具有了解公民偏好的信息优势,进而减小政府供给成本;三是中央与地方之间存在严格的预算约束,如果地方政府可以得到来自中央的大量转移支付,那么很肯能会产生预算软约束,从而弱化税收竞争机制对政府规模的抑制效果。而分权对政府规模的扩大性则取决于,地方政府确实承担了日益增多的公共服务职能,造成政府运营成本上升。

那么,上述事实能否适用于中国呢?从“用脚投票”机制看,户籍制度的存在使得居民进行自由迁徙的行为受到抑制;从预算约束看,中国式分权很可能存在预算软约束问题。尽管当前的财政体制非常接近准传统财政联邦制(Feng et al,2013),但是,财政分权只是作为中央集权体制的一种补充。尤其是在1994年分税制改革以后,形成了税收集中、支出分权与转移支付相结合的混合制度。中央政府最终获得所有关键性的财政决策权力,而地方政府仅具有一些日常财务管理的自主权。在税收权力上移和公共服务下沉的情况下,地方政府不得不依赖于来自中央的大量转移支付。因此,中国式财政分权能够抑制地方政府规模的推论是值得怀疑的。

此外,考虑到中国地方政府在现有考核指标下热衷于参与经济、并承担大量公共服务的现实情况,财政分权的增加会使地方掌握的公共资源增多,反而扩大地方政府的支出。大多数对中国的经验研究也确实证明了财政分权会扩大地方政府规模的这一结论(Zhu&Krug,2004; Chen,2004;苏晓红、王文剑,2009;潘春阳,2008)。因此,我们提出以下假设:

H1:中央对地方的财政分权程度越大,地方政府的规模就越大。

如前所述,利维坦假说的有效性,需要以严格的预算约束为前提。国外大量关于财政分权与政府规模的经验研究框架,都以满足预算约束的地方政府收支行为为前提,并未考虑不同类型的财政收入对政府规模产生的不同影响效应。换言之,这些研究将各级政府的收支平衡或是财权与事权对称当做默认前提,认为收入分权与支出分权对政府的激励是相同的,但是,中国并非是标准意义的财政分权国家,在地方政府层面,税收权力与支出权力并不对称。在中国,一方面存在来自中央的大量转移支付,另一方面,地方政府也寻求各种途径积极增收。这种纵向不平衡的财政制度安排,会为政府规模扩张提供空间。

不与地方税收权力对等的支出分权既不会产生利维坦模型的税收竞争,也不会强化地方公民与其代理人之间的关系。布伦南和布坎南(Brennan&Buchanan,1980)认为,一旦中央政府与地方政府之间、地方政府与地方政府之间形成财政“共谋”,采取税收共享的形式,政府间的竞争就会减弱,不仅导致中央政府规模的扩大,也会导致地方政府规模的扩大。通过割断税收与利益之间的纽带,更多的支出分权可能将公共部门资源转化成为一个“公共池塘”,导致竞争性的地方政府过度开支(Khemani,2010)。这一解释尤其适用于包括中国在内的非联邦制国家的现实情况,这些国家的州与地方开支都主要来自转移拨款、共享税收或其他由中央政府控制与监管的其他资源(Josselin,Padovano&Rocaboy,2012)。

很多国家的经验研究(Joulifian&Marlow,1990;Grossman,1989; Ehdaie,1994;Shadbegian,1999;Rodden,2003)表明,政府间共谋的存在,或是政府间拨款的增加会将导致政府规模的扩大。对中国的经验研究(Zhu&Krug,2004;Chen,2004)也表明,在转移支付存在的前提下,财政依赖度会弱化财政分权对政府规模产生的抑制效应,使得政府规模不减反升。因此,在收入分享、转移支付以及地方税收中央管理等事实存在的前提下,会导致地方政府与中央政府的纵向不平衡状态,进而减弱分权竞争的激励效应,导致地方政府规模的扩大。我们据此提出如下假设:

H2:中央与地方的财政纵向不平衡程度越大,地方政府的规模就越大。

在此前对政府规模的研究中,学者们普遍忽视民族因素这一特殊的人口结构问题。中国作为一个多民族国家,历来将国家统一与民族稳定视为首要的政治问题。在这一制度前提下,地方政府在提供公共产品与公共服务时,很可能受到民族因素的影响。同时,由于少数民族地区大多属于欠发达地区,尤其是随着地区差距的逐渐加大,对地区平衡与社会稳定产生了重大影响,为此,政府通常为少数民族地区提供大量优惠政策和转移支付。当前,中央对民族地区的财政转移支付除了税收返还、一般性转移支付、专项转移支付,还增加了民族地区转移支付。此外,少数民族与汉族具有很大的差异,而不同民族的人口在公共服务需求上是有所不同的,当政府面对多样化的需求时,不得不提供多样化的公共服务予以应对,从而导致政府施政成本的上升(孙琳、潘春阳,2009)。由此,我们形成如下假设:

H3:少数民族人口越多,地方政府的规模也就越大。

2.影响政府规模的供求因素

如前所述,中国地方政府间的竞争机制与理论意义上的财政竞争相去甚远。在集权体制尤其是人事集权体制下,中国的地方政府官员更多地表现为对上级政府负责,形成“政治锦标赛”的不良竞争(Li&Zhou,2004)。在市场维持型联邦制下,追求经济绩效的“政治锦标赛”成为“标尺竞争”的替代物。自改革开放以来,经济增长指标就成为地方政府官员在政治晋升中最重要的硬性指标之一。为了促进地区经济发展,地方政府往往通过增加公共产品供给来改善招商引资环境,一是通过提供基础设施改善招商环境,二是提供公共服务增加人力资本累积(周黎安,2007)。公共产品的增加,必然带来政府规模的扩大。基于此,我们提出如下假设:

H4:政治锦标赛的程度越高,地方政府的规模就越大。

在计划经济体制下,由于国有企业与地方政府在资金、人事等方面存在密切联系,使得地方政府往往具有保护国有企业的行为倾向,但是,随着市场化进程的加快,政企分离将使得政府减少对经济活动的干预(胡书东,2001)。根据“市场维持型联邦制”模型,中国在市场化进程中,地方政府之间出于对税基和资本的竞争,会减少对经济的管制。尤其是在财政分权制下,由于预算有限,地方政府很难再去补助亏损的国有企业,甚至还会为了提高国企效益而推动国有企业的民营化和重组(Qian&Weingast,1997;Cao,Qian&Weingast,1999;Jin,Qian&Weignast,2005)。因此,市场化会提高政府的财政支出效率,进而导致政府规模减小。研究(谢乔昕、孔刘柳,2011)表明,政府规模确实会随市场化程度的提高而减小。进而,形成如下假设:

H5:市场化程度越高,地方政府的规模就越小。

在财政分权与政府规模关系的经验研究中,有必要控制经济发展的变量(Oates,1985)。根据瓦格纳法则(Wagner,1958),经济活动与公共支出之间存在正相关关系,人均收入是导致政府公共支出持续增长的重要原因。这主要是由三个原因导致:一是社会经济的日益复杂化要求政府履行更多的社会保障与规制职能;二是真实收入的增长会导致文化与福利支出的增长;三是经济发展与技术变迁要求政府对自然垄断企业加以更有效的管理。因此,瓦格纳法则认为,政府支出无论在绝对规模还是在相对规模上都会随着经济发展而不断增长。大多数研究也表明,人均收入与政府支出之间存在显著的正向效应(Lowery&Berry,1983; Thornton&Ulrich,1999;王凯等,2011)。为此,我们提出如下假设:

H6:人均收入越高,地方政府的规模就越大。

沃利斯(Wallis&Dollery,1991)认为,由于个人在次国家层级上的公共决策影响力要比在国家层面上大,会鼓励居民根据自身偏好要求政府提供更多的产品与服务,进而扩大地方政府的职责。研究表明,政府支出的扩大部分是由高需求类型的人群所导致(Dye&MacManus,1990)。比如,如果65岁以上老年人口的比例很高,那么对健康、娱乐、文化等相关的支出就要求较高(Lindert,1996;Shelton,2007; Martin,1982;秦强,2012)。在校学生或是少年人口的增多,也会导致政府公共开支的提升(Martin,1982;秦强,2012)。综上,本文做出如下假设:

H7:公共服务需求越大,地方政府的规模就越大。

一般来说,城市化水平与现代化速度越快,对政府支出与服务质量的要求就越高(Benton,2006)。随着城市化水平的提高,人口对基础社会和分配服务的需求也就越高,进而引起更多的发展或是分配支出,比如经济发展、住房和城镇建设、交通运输、公共安全、街道治安、一般公共建筑、公园和娱乐等投入的增大。为此,我们提出以下假设:

H8:城市化水平越高,地方政府的规模就越大。

规模经济效应也是影响政府规模的重要因素。奥茨(Oates,1972)指出,分权可能会损失经济规模,导致政府预算上升。由于构建一个行政系统需要投入大量固定成本,因此,小规模的人口可能导致公共服务供给的高成本。正是由于政府行政成本的增加,政府在执行同样的政府职能时就会产生更高的政府支出。因此,在其他条件不变的情况下,辖区内较低的人口密度会增加提供公共服务的成本,导致政府支出规模扩大。一些研究(Andrews&Boyne,2009;吴木銮、林谧,2010;张光,2005;张光、唐灿明,2006;张光、曾明,2008)表明,规模效应确实有助于解释政府规模的扩大,行政辖区的人口与该辖区政府规模呈负相关关系。因而本文提出如下假设:

H9:地方政府下辖行政区划的平均人口越多,地方政府的规模就越小。

H10:人口密度越大,地方政府的规模就越小。

3.影响政府规模的社会因素

当前,地区差距、收入差距和城乡差距正在日益拉大,成为威胁社会稳定的重要因素。而城乡收入差距则是当前最大最普遍的问题之一。在此背景下,中央与各地方政府均出台了各种措施来缩小城乡收入差距,显示出政府将再分配职能提升到重要高度。经验研究(Meltzer&Richard,1983;Lindert,1996)表明,政府的再分配会对政府规模产生显著扩张效应。马斯格雷夫(Musgrave,1959)指出,如果政府旨在减少收入分配差距,那么随着人均收入的增加,政府转移支付的绝对额度也将随之上升。故而,形成如下假设:

H11:城乡收入差距越大,地方政府的规模就越大。

失业人口是影响社会安定的重要因素,但是,在中文文献中,失业人口对政府规模的影响常常被忽视。有研究(Esping-Andersen,1996)表明,失业率与政府规模之间呈正相关。为此,我们提出如下假设:

H12:失业人口越多,地方政府的规模也就越大。

三、计量模型、指标选择与数据说明

为了验证前面提出的研究假设,我们建立如下计量回归模型:

在上述回归模型中,Gsizei,t为被解释变量,即地方政府规模;α0代表常数项;FDi,t表示财政分权度;transfi,t表示纵向不平衡度,compei,t表示政府竞争度;FD*compei,t表示财政分权与政府竞争度的交互作用; Xi,t是各类控制变量,包括人口密度(density)、人口增速(gpop)、人均GDP(pgdp)、县均人口(scale)、抚养比(depend)、万人在校生数量(student)、少数民族人口(ethnic)、失业率(unemploy)等;εi,t则是随机误差项。其中,β是个解释变量的系数,下标i和t分别表示第i个省份第t年的观测值。

地方政府规模的测量,采用各省的地方一般预算内支出/该省地区GDP来计算。目前,政府规模的主要测度方法有两类:一是以政府控制或支配的(包括政府收入、支出、消费)社会资源占GDP的比重表示;二是以政府部门人力资源(政府部门的从业人数)占全社会人力资源(就业人数)的比重表示(潘卫杰,2007)。由于政府规模对经济社会的影响,主要表现为政府所占有和支配的经济资源的规模与大小,尤其是以政府支出为主,使得政府支出规模成为很多研究政府规模普遍使用的指标。之所以不采用财政收入指标,是因为在收小于支的普遍情况下,该指标会导致政府规模的低估(Marlow,1988)。而对于“官民比”的指标,由于其标准比较模糊、存在诸多争议(吴木銮、林谧,2010;张光,2012)也不宜采纳。相对而言,财政支出指标一方面更容易获取,另一方面也真实反映了政府在预算范围内行使政府职能对社会的相应比重和客观影响。

财政分权是我们最关心的核心解释变量。测量财政分权的指标有很多,并且存在一定争议(Martinez-Vazquez&MeNab,2003;陈硕、高琳,2010;张光,2011a)。易德海(Edhaie,1994)指出,需要从收入和支出两个方面对财政分权加以衡量。本文借鉴大多数研究使用的指标,选取了“支出分权”(Dec_exp)作为衡量财政分权度的主要指标,其计算方法为:省人均预算收入/全国人均预算内收入。同时,还选取了“收入分权”(Dec_rev),计算方法为:省人均预算内支出/全国人均预算内支出。本文在基本检验以支出分权作为解释变量,在稳健性检验中使用收入分权和收支平均分权作为支出分权的替代变量。

由于存在大量的转移支付,中国的财政分权具有严重的纵向不平衡问题。本文纳入财政依赖度与财政自主度对纵向不平衡进行考察。在基本模型中使用财政依赖度,其具体计算方法为:一省所获中央补助收入/省预算内收入。与此同时,考虑到已有研究(郑磊,2008;孔刘柳、谢乔昕,2010;谢乔昕、孔刘柳,2011)使用财政自给度(fiscal)指标作为纵向不平衡的测量指标,即一省预算内收入占预算内支出的比重作为衡量预算约束的代理变量,本文也将使用财政自给度作为财政依赖度的替代指标进行稳健性检验。

应当指出,考察财政分权对地方政府规模的影响,更好的指标应该包括地方政府有更大灵活性的预算外支出。但遗憾的是,受到数据可及性的限制,更为可取的方法是使用预算内统计口径。由于在1994年、1996年和2004年,中央分别对预算外资金支出的范围进行了调整,不具有可比性。因此,考虑到这些因素的复杂性,这里只使用各年度财政预算内统计数据作为测量指标。不过,这一替代性做法的潜在好处是:如果我们发现管理较为严格的预算内收支分权对预算支出规模也存在扩大效应,那么有关财政分权效应的结论将更具说服力。

关于政府竞争度,本文以各地政府吸引的外商直接投资(FDI)占全国当年FDI的比重作为该指标的代理变量。之所以不直接以地方政府实际利用的FDI数额作为代理变量,是因为FDI受外界因素影响较大,比如,宏观经济衰退导致一省FDI下降,并不意味着该省在全国的竞争力有所下降。同时,这一做法也免去了将FDI的美元单位换算为人民币并进行物价调整的过程(郑磊,2008)。本文还将在稳健性检验中以开放度,即贸易进出口总额占全国进出口总额的比重作为竞争度的替代指标进行估计。由于分权对于政府支出规模的影响可能随着竞争程度的不同而改变(傅勇、张宴,2007),我们还引入了分权和竞争度的交互项加以考察。

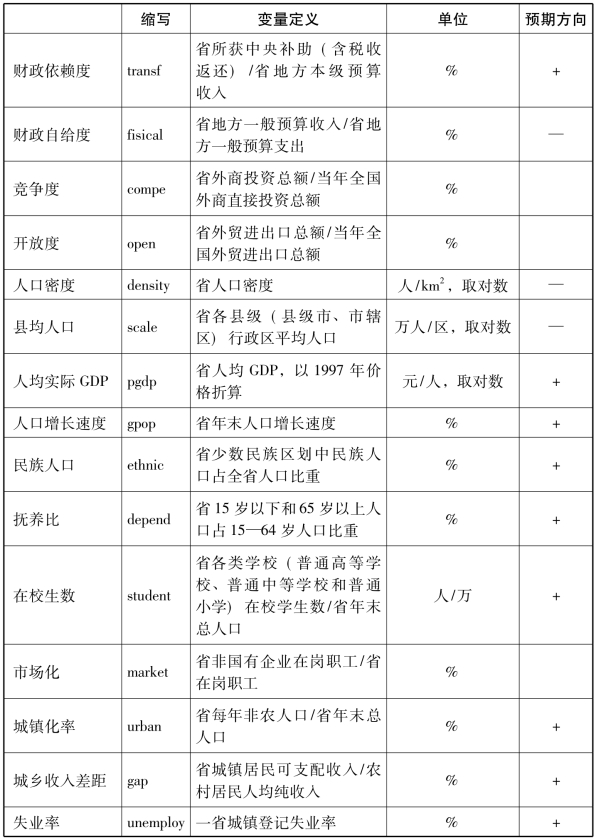

X表示一组控制变量和其他解释变量:以人均GDP(pgdp)来观测经济发展水平的差异对财政支出规模的影响;使用城镇化率(urban)指标(以一省非农人口占总人口比重进行测量)、年末人口增速(gpop)来考察城市化对地方政府规模的影响;纳入人口密度(density)和县均人口(scale)两个指标变量对规模经济效应加以观测,其中在基本模型中使用人口密度,在稳健性检验中以县均人口作为人口密度的替代变量;使用少数民族人口比重来对民族因素加以考察;引入人口抚养比、万人在校学生人数作为公共服务需求的代理变量;使用省非国有企业在岗职工占省在岗职工比重作为市场化指标;以城乡居民纯收入之比表示城乡收入差距;以城镇登记失业率表示失业人口。本文所使用的所有指标变量如表1所示。

表1 指标变量说明

(续表)

资料来源:作者自制。

本文使用省际面板数据对以上模型进行估计。考虑到1994年的分税制改革,对中央与地方之间的财政关系进行了根本性的调整,并且重庆从1997年起作为直辖市独立报告财政收支数据,因此,本文观测时间区间选择在1997年—2012年。数据涵盖西藏除外的30个省、自治区和直辖市的观测值,属于平衡面板数据。数据来源主要包括《中国财政年鉴(1998—2012)》《中国统计年鉴(1998—2013)》《新中国六十年统计资料汇编(1949—2009)》等。

四、计量结果与分析

1.基本模型

固定效应(Fixed Effects,FE)与随机效应(Random Effects,RE)是主要使用的两种面板数据估计方法。本文的所有估计模型经过豪斯曼检验(Hausman Test),检验结果P值均小于0.05,拒绝自变量与随机误差不相关的假设,均使用固定效应模型。实证检验结果如表2所示。

表2 地方政府规模的基本模型回归结果

(续表)

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。

为验证财政分权是否会对中国地方政府的规模产生影响,我们首先估计了模型(1)。结果表明,财政分权度系数在1%的水平下显著为正,财政分权度每增加1个单位,地方政府支出比重就会增加0.073个单位。并且,财政分权度在模型(2)、模型(3)、模型(4)和模型(5)中均在1%的水平下显著为正,即财政分权扩大了地方政府规模。这与本文的预期相符,证明了沃利斯假说在中国的适用性。根据沃利斯假说,分权程度越高,地方政府越能够被当地居民所掌控,随着地方居民对地方政府提出更多的要求,进而造成地方政府规模的扩大。

模型(1)中,财政依赖度的系数在1%的水平下显著为正,这说明,随着财政依赖度的增加,将导致地方政府规模的显著扩大,当财政自主度每增加1个单位,政府规模就会缩减0.047个单位。模型(2)、模型(3)、模型(4)和模型(5)和模型(6)中,财政依赖度对政府规模的影响也均显著为正,与本文的预期相符。由于分税制改革以后,我国的财政分权体制形成了收入集权、支出分权的体制特征,同时建立了转移支付制度,地方政府往往收大于支,在很大程度上依赖于中央的转移支付,形成了严重的纵向不平衡状态。这在很大程度上弱化了预算硬约束下的竞争机制,使得分权不但不会产生利维坦效应,反而会促使政府规模扩大。

人均GDP对数的系数在1%的水平下显著为正,表明经济发展将导致政府规模的显著扩大,验证了瓦格纳法则在中国的适用性。与此同时,人口密度的系数也在1%的显著水平下为正,说明人口密度将导致地方政府规模的扩大。这是因为,随着经济的发展和人口规模的扩大,社会需求将日益增多,政府面临的公共事务就会越多,导致政府支出的扩大。此外,人口增长率对政府规模的影响为正,但并不显著。

为考察学生人数对地方政府规模的影响,模型(2)剔除了人口密度和人口增速,引入学生人数作为控制变量。结果显示,学生人数对地方政府规模的影响并不显著,因此在后面的研究中略去学生人数这一变量。

为了验证分权体制下中国地方政府之间的竞争对政府规模的影响效应。我们估计了模型(3),结果表明,财政分权度显著为正,财政依赖度的系数显著为正,虽然政府竞争度的系数不够显著,但是呈正向影响。而当我们在模型(5)中加入财政分权与竞争度的交互项以后,政府竞争度对地方政府规模的扩大效应得到增强。由于财政分权与竞争度的交互项系数显著为负,说明财政分权越大的地方,竞争度与政府规模的关系越呈现负相关关系。竞争度对地方政府规模的影响效应包括两部分:一是直接效应,二是基于财政分权度的偏效应。根据模型(5)的结果,竞争度每提升1个单位,政府规模将显著增加近0.5个单位,但是,随着财政分权度的提升,竞争度对地方政府规模的扩大效应将显著减少:在支出分权度均值94.75处,竞争度的偏效应为0.11(=0.497-0.00406*94.5)。

另一方面,分权度对地方政府规模的影响也包括两部分:一是直接影响;二是基于竞争程度的间接影响。模型(5)显示,分权度每提升1个单位,政府支出规模将在1%的显著水平下扩大0.11个单位;而随着竞争度的加剧,这一扩大效应将受到抑制。在竞争度均值4.84处,分权度的偏效应为0.086(=0.106-0.00406*4.84)。这意味着,地区竞争的升级将导致地方政府缩减。这是因为,随着竞争度的提升,地方政府将会更多地采用税收减免的手段导致政府规模下降,而政府规模缩减的幅度超过了地方改善投资环境导致的政府规模扩大的幅度。

模型(4)在模型(1)的基础上进一步引入了民族人口、抚养比、市场化、城镇化、城乡收入差距和失业率等指标。估计结果表明,财政分权度、人均GDP、财政依赖度和人口密度系数仍然显著为正,人口增长率的系数仍不显著,与模型(1)的估计结果保持一致。同时,新加入的抚养比、市场化和城镇化等指标变量对地方政府规模并未产生显著影响。根据理论假设,抚养比的提高与城镇化率的增加会扩大地方政府规模,但是检验结果并不支持相关假设。由于人口密度显著正向影响地方规模,而抚养比则不起显著作用,说明地方政府的财政支出回应了当地居民的公共需求,但是对少年人口和老年人口的回应性仍然不足。此外,市场化系数也并不显著,表明市场化不会对地方政府规模起到显著影响。

模型(4)的估计结果还显示,民族人口对地方政府规模起到显著正向影响,民族人口比重每增加1单位,政府规模将扩大约0.54个单位,这表明前文的相关假设成立。我国是一个多民族国家,维护民族团结与统一历来是我国的基本国策。当前,很多少数民族地区主要分布在边远地区,自然条件艰苦,财政基础有限,与发达地区相比存在很大的差距。为此,《民族区域自治法》特别做出规定,要随着经济发展和财政收入的增长,上级财政应逐步加大对少数民族自治地方财力转移支付力度。在此背景下,中央财政专门对民族地区给予了特殊照顾。这些优惠政策与转移支付会扩大地方政府规模。地区少数民族人口比重的增加,会对该地区的政府规模产生显著扩大效应。模型(4)的估计结果表明,地方政府有效回应了制度需求与民族需求。

值得注意的是,城乡收入差距的系数显著为负。在模型(4)中,城乡收入差距每增加1个单位,政府规模将显著缩小3.57个单位。这与本文的预期相反。导致这一结果出现的原因可能是中国的城乡收入扩大导致城乡隔阂的扩大,限制了城乡交流,进而降低了发生社会冲突的风险,致使政府规模缩小;而城乡差距较小的地方,反倒容易因为交流频繁引发社会冲突,进而引起政府规模的扩大(樊鹏、易君健,2009)。不过,这一研究结果也同时表明,地方政府在缩小收入差距方面的努力仍然有待提高。另一个不符合预期是结果是,失业率的系数也显著为负。失业率每增加1个单位,政府规模将缩小0.58个单位。理论上,失业率的增加应该导致政府相关支出的增加。

模型(6)综合考虑了上述模型中出现的财政分权度、财政依赖度、政府竞争、分权与政府竞争度交互项等控制变量。从回归结果看,制度因素中的财政分权度、财政依赖度均符合预期方向,会对地方政府规模产生显著正向影响。供求因素中的政府竞争度会对地方政府产生起到显著正向影响。而其他控制变量,在制度因素方面,民族因素对地方政府规模的影响显著为正,与本文预期一致;在供求因素方面,人均GDP、人口密度都对地方政府规模产生显著正向影响,相关假设成立;但是,抚养比和城镇化对地方政府规模的影响为正的假设未能得到检验;市场化对地方政府规模的影响并不显著;在社会因素方面,失业率与城乡收入差距对地方政府规模的影响显著为负,与预期相反。

2.稳健性检验

接下来,我们对模型中的主要解释变量财政分权度、财政依赖度、人口规模、人均GDP和政府竞争度进行稳健性检验。首先,考虑到直辖市的资源禀赋与社会经济状况与其他省、自治区具有较大差别,因此我们将直辖市的观测值剔除,只对直辖市以外的26个省、自治区样本观测值进行回归。同时,将我们最关心的核心解释变量——财政分权度、财政依赖度和竞争度三个变量以及人均GDP变量偏离(大于或小于)均值1.5个标准差的观测值剔除。结果如表3所示,在进行样本拆分的子样本回归中,主要解释变量的结果方向及其显著性均与基本模型保持一致,因此可以判断以上解释变量均具有较好的稳健性。

表3 地方政府规模模型的稳健性检验——样本拆分

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。模型(1)为基本模型;模型(2)为剔除北京、上海、天津和重庆四个直辖市的样本;模型(3)为剔除分权度偏离均值1.5个标准差的样本;模型(4)为剔除财政依赖度偏离均值1.5个标准差的样本;模型(5)为剔除竞争度偏离均值1.5个标准差的样本;模型(6)为剔除人均GDP偏离均值1.5个标准差的样本。

由于财政分权指标的选取方法可能导致完全相反的结论(Oates,1985;Ebel&Yilmaz,2002;Akai&Sakata,2002;Martinez-Vazquez&McNab,2003),因此,我们在模型(2)和模型(3)中分别引入收入分权和收入与支出的平均分权作为支出分权的替代指标。此外,我们在模型(4)中引入财政自给度作为财政依赖度的替代指标,模型(5)中引入开放度作为竞争度的替代指标,在模型(6)中引入县均人口指标作为人口密度的替代指标分别进行回归。如表4所示,各指标变量替换后的估计结果几乎都与基本模型保持一致,证明了基本模型具有较好的稳健性。

表4 地方政府规模模型的稳健性检验——指标替换

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。

考虑到财政分权、人均GDP、政府竞争度与政府规模可能存在内生性,即政府规模的变动可能也反过来影响财政分权的大小、经济发展的快慢和政府竞争的程度,导致模型设定的偏误,我们采用两阶段最小二乘法(2SLS),使用这三个变量滞后一期作为工具变量加检验。支出分权、收入分权和平均分权模型相应的Sargon检验的P值均为0.000,表明工具变量的选取是有效的。而加入工具变量后的模型(2)、模型(4)和模型(6)与原始固定效应模型(1)、模型(3)和模型(5)在系数方向和显著性水平上较为一致(如表5所示),证明了变量选择和模型设定的可靠性。

表5 地方政府规模模型的稳健性检验——方法替换

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。

3.地区差异

从发展情况来看,由于分属不同地区的省份面临的实际情况各不相同,分权对地方政府规模的影响效应也可能受制于地区差异而有所不同。为对东、中、西地区进行进一步比较,我们构建并引入了地区虚拟变量:以西部地区为基组,属于东部地区的省份,则赋值虚拟变量east =1,否则为0;属于中部地区的省份,则赋值虚拟变量middle=1,否则为0。结果显示(见表6),财政分权对政府扩张效应存在显著的地区差异,对于西部地区而言,财政分权度每提升1个单位,地方政府规模就会显著扩大0.158个单位;与西部地区相比,财政分权对地方政府规模的扩大效应在东部地区要显著低0.14个单位,在中部地区则不存在显著差异。可以看出,财政分权对地方政府规模的扩大效应在西部比东部更显著。这是因为,西部获得的中央转移支付要远远高出东部地区,造成西部地方政府的纵向不平衡程度较高,弱化了预算硬约束;而东部地区政府则正好相反,由于获得的转移支付较少,主要依靠自身实现预算平衡,在预算硬约束的作用下,东部地区的地方政府规模会受到一定限制。

表6 地方政府规模模型的东中西样本对比

(续表)

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著水平。

就财政依赖度而言,在西部地区,财政依赖度每增加1个单位,地方政府规模就会显著扩大0.05个单位;与西部地区相比,财政依赖度对地方政府规模产生的正向影响在中部地区要显著缩小0.02个单位,在东部地区则不存在显著差异。这一结果表明,财政依赖度地方政府规模的正向影响,在西部地区要显著高于中部地区。这可能源于西部获得的转移支付数额相对较大,使得西部地方政府的能动性大为降低,更加依赖来自中央政府的转移支付。

在竞争度的影响效应上,西部地区政府竞争度对地方政府规模并不存在显著影响,中部与西部相比不存在显著差异,但是东部地区与西部地区存在显著差异:在东部地区,竞争度每提升1个单位,地方政府规模将扩大0.13(-0.101+0.233)个单位。因此,竞争度的扩大效应在东部地区表现得最为显著。有学者(Qian&Roland,1998;傅勇、张宴,2007)认为,地方政府之间实际上存在异质性竞争,对于弱势地区来说,由于资源禀赋差异过大,可能无论如何都不能从竞争中获胜,故导致弱势地区可能放弃参与竞争。对于东部地区来说,地方政府有更强的竞争优势,为了在竞争中获胜,地方政府会竞相扩大投入进一步改善招商环境,促使地方政府规模扩大。

五、结 论

本文就中国式财政分权对地方政府规模的影响效应展开讨论,提出了包括制度、供求关系与社会因素在内的、旨在考察财政分权与政府规模关系的概念模型,并运用1997—2012年的省际面板数据对相关假设进行了经验验证。结果表明,财政分权程度的增加对地方政府规模产生了显著扩大效应,支持了沃利斯假说在中国的适用性;与西部地区相比,东部地区财政分权对地方政府规模的扩大效应会显著减小,在中西部地区之间则不存在显著差异。财政依赖度的增加将显著扩大地方政府规模,为共谋假说在中国的适用性提供了实证支持;西部地区的财政依赖度对地方政府规模的正向影响要显著高于中部地区,西部与东部则不存在显著差异。政府竞争度的加剧将对地方政府规模产生显著的扩大效应;与西部地区相比,这一扩张效应在东部地区更为明显,但中西部地区之间则不存在显著差异。

从以上研究结果中可以得到的启示是,如果中国进一步严格预算约束制度,提升地方政府的财政自给度,使地方政府获得真正有效的财政收入和支出分权,建立起财权与事权匹配的财政体制,将有助于遏制地方政府规模的扩张。由于政府竞争和财政分权制度结合在一起,会共同对地方政府规模产生显著负向影响。因此,政府竞争与地方政府规模之间的关系是非线性的,随着财政分权程度的提高,政府竞争度对地方政府规模的抑制效应将得以显现。此外,论文的经验研究还表明,地方政府有效回应了经济发展、民族因素和人口密度加剧等带来的职能诉求,但是对社会风险的防御和医疗及教育等基本公共服务的供给上仍有待加强。鉴于当前中国的公共服务主要由地方政府承担,财政分权的完善与规范将有助于提升地方政府的治理能力与公共服务水平。

应当指出的是,财政分权对地方政府规模的影响机制远比简化的理论分析更为复杂,本文的探讨只是一个初步尝试,无论是在深层次的原因分析上,还是在更为精准的指标选择上,都有待进一步的修正与完善。受制于相关数据的可及性限制,本文也未能将更长时期的观测值纳入研究范围。此外,由于财政分权效应在东中西不同地区之间存在显著不同,有必要对地区间产生差异的原因进行更为深入的研究。总之,更好地研究财政分权对地方政府规模的影响仍然是一项富有挑战的工作。

【参考文献】

陈硕、高琳:《央地关系:财政分权度量及作用机制再评估》,载《管理世界》,2012年第6期。

丁菊红:《中国转型中的财政分权与公共供给激励》,经济科学出版社2010年版。

樊鹏、易君健:《地方分权、社会犯罪与国家强制能力增长——基于改革时期中国公安财政经费发展的实证分析》,载《世界经济文汇》,2010年第2期,第99—120页。

傅勇、张晏:《中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价》,载《管理世界》,2007年第3期,第4—12页。

胡书东:《经济发展中的中央和地方关系——中国财政制度变迁研究》,上海三联出版社2001年版。

孔刘柳、谢乔昕:《财政分权对地方政府规模影响的区域差异实证》,载《上海经济研究》,2010年第2期。

潘春阳:《“中国式分权”能够遏制政府规模的膨胀吗?》,载《世界经济情况》,2008年第10期。

潘卫杰:《对省级地方政府规模影响因素的定量研究》,载《公共管理学报》,2007年第7期。

秦强:《中国式财政分权与地方政府规模膨胀的关系及实证检验》,载《贵州财经学院学报》,2012年第3期。

苏晓红、王文剑:《中国的财政分权与地方政府规模》,载《财政研究》,2008年第1期。

孙琳、潘春阳:《“利维坦假说”、财政分权和地方政府规模膨胀》,载《财经论丛》,2009年第3期。

王凯等:《“瓦格纳法则”在中国适用性研究》,载《经济与管理》,2011年第2期。

吴木銮、林谧:《政府规模扩张:成因及启示》,载《公共管理学报》,2010年第4期。

谢乔昕、孔刘柳:《财政分权、地方政府行为与地方政府规模——基于区域差异的视角》,载《税务与经济》,2011年第4期。

张光:《规模经济与县政区划:以福建省为例的实证研究》,载《管理观察》,2005年第5期。

张光:《测量中国的财政分权》,载《经济社会体制比较》,2012年第6期。

张光、曾明:《规模经济和分税制对政府雇员规模的影响——基于河北省分县数据的实证研究》,载《武汉大学学报》(哲学社会科学版)》,2008年第1期。

张光、唐灿明:《规模经济与县行政区划改革:对湖南省的实证分析》,载《天津行政学院学报》,2006年第4期。

郑磊:《财政分权、政府竞争与公共支出结构——政府教育支出比重的影响因素分析》,载《经济科学》,2008年第1期。

周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,载《经济研究》,2007年第7期。

庄玉乙、张光:《“利维坦”假说、财政分权与政府规模扩张:基于1997—2009年的省级面板数据分析》,载《公共行政评论》,2012年第4期。

Akai,N.,&Sakata,M.,“Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-level Cross-section Data for the United States”,Journal of Urban Economics,Vol.52,No.1,2002,pp.93-108.

Andrews,R.,&Boyne,G.A.,“Size,Structure and Administrative Overheads:An Empirical Analysis of English Local Authorities”,Urban Studies,Vol.46,No.4,2002,pp.739-759.

Bardhan,P.,&Mookherjee,D.,“Pro-poor Targeting and Accountability of Local Governments in West Bengal”,Journal of Development Economics,Vol.79,No.2,2006,pp.303-327.

Benton,J.E.,“County Government Service Provision:The Impact of Urbanization and Population Growth”,Paper presented at themeeting of the Southern Political Science Association,Atlanta,GA.January,2006.

Brennan,G.,&Buchanan,J.M.,The Power to Tax:Analytic Foundationsof a Fiscal Constitution,Cambridge University Press,1980.

Brueckner,J.K.,“Welfare Reform and the Race to the Bottom:Theory and Evidence”,Working Paper,Urbana-Champaign,University of Illinois,1999.

Cao,Y.,Qian,Y.,&Weingast,B.R.,“From Federalism,Chinese Style to Privatization,Chinese Style”,Economics of Transition,Vol.7,No.1,1999,pp.103-131.

Chen,C.H.,“Fiscal Decentralization,Collusion and Government Size in China's Transitional Economy”,Applied Economics Letters,Vol.11,No.11,2004,pp.699-705.

Crook,R.C.,&Manor,J.,Democracy and Decentralisation in South Asia and West Africa:Participation,Accountability and Performance,Cambridge:Cambridge University Press,1998.

Dollery,B.E.,&Worthington,A.C.,“The Empirical Analysis of Fiscal Illusion”,Journal of Economic Surveys,Vol.10,No,3,1996,pp.261-297.

Dye,T.R.,&Mac Manus,S.,“State VS.Local Public Sector Growth:A Comparison of Determinants”,Policy Studies Journal,Vol.18,No.2,1990,pp.645-657.

Ebel,R.D.,&Yilmaz,S.,On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization (No.2809),World Bank,2002.

Ehdaie,J.,“Fiscal Decentralization and the Size of the Government—an Extension with Evidence from Cross-country Data”,Policy Research Working Paper 1387,theWord Bank,1994.

Esping-Andersen,G.,Welfare States in Transition:National adaptations in Global Economies.London:Sage,1996.

Feng et al.,“Fiscal Federalism:a Refined Theory and Its Application in the Chinese Context”,Journal of Contemporary China,Vol.22,No.82,2013,pp.573-593.

Granad,F.J.V.A.D.,“A Study of the Relationship Between Fiscal Decentralization and the Composition of Public Expenditures”,A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor in Philosophy in the Andrew Young School of Policy Studies of Georgia State University,2003.

Grossman,P.J.,“Fiscal Decentralization and Government Size:An Extension”,Public Choice,Vol.62,No.1,1989,pp.63-69.

Hines,J.R.&Thaler,R.H.,“Anomalies:The Flypaper Effect”,The Journal of Economic Perspectives,Vol.9,No.4,1995,pp.217-226.

Jin,H.,Qian,Y.,&Weingast,B.R.,“Regional Decentralization and Fiscal Incentives:Federalism,Chinese Style”,Journal of Public Economics,Vol.89,No.9,2005,pp.1719-1742.

Josselin,J.M.,Padovano,F.,&Rocaboy,Y.,“Fiscal Rules VS.Political Culture as Determinants of Soft Budget Spending Behaviors”,Working paper,Centre de Recherche enconomie etManagement(CREM),2012.

Joulifian,D.,Marlow,M.L.,“Government Size and Decentralization:Evidence from Disaggregated Data”,Southern Economic Journal,Vol.56,No.4,1990,pp.1094-1102.

Khemani,S.,“Political Cycles in a Developing Economy:Effect of Elections in the Indian States”,Journal of Development Economics,2001,73(1),125-154.

Lane,J.E.&Ersson,S.O.,Politics and society in Western Europe.Sagepublications,1999.

Li,H.,&Zhou,L.A.,“Political Turnover and Economic Performance:the Incentive Role of Personnel Control in China”,Journal of Public Economics,Vol.89,No.9-10,2004,pp.1743-1762.

Lindert,P.H.,“What Limits Social Spending”,Explorations in Economic History,Vol.33,No.1,1996,pp.1-34.

Lowery,D.,&Berry,W.D.,“The Growth of Government in the United States”,American Journal of Political Science,Vol.27,1983,pp.665-694.

Marlow,M.L.,“Fiscal Decentralization and Government Size”,Public Choice,Vol.56,No.3,1988,pp.259-269.

Martin,J.P.,“Public Sector Employment Trends in Western Industrialized Economies”,in R.H.Haveman(Ed.),Public Finance and Public Employment,Detroit:Wayne State University Press,1982.

Martinez-Vazquez,J.,&McNab,R.M.,“Fiscal Decentralization and Economic Growth”,World Development,Vol.31,No.9,2003,pp.1597-1616.

Meltzer,A.H.,&Richard,S.F.,“A Rational Theory of the Size of Government”,The Journal of Political Economy,Vol.89,No.5,1981,pp.914-927.

Musgrave,R.A.,The Theory of Public Finance:A Study in Public Economy,New York:McGraw-Hill,1959.

Musgrave,R.A.,“The Nature of Horizontal Equity and the Principle of Broad-based Taxation:A Friendly Critique”,in Musgrave,R.A.,Public Finance in a Democratic Society:Collected Papers of Richard A.Musgrave,New York:New York University Press,1986.

Oates,W.E.,Fiscal Federalism,New York:Harcourt Brace Jovanovich,1972.

Oates,W.E.,“Searching for Leviathan:an Empirical Study”,American Economic Review,Vol.75,No.4,1985,pp.748-57.

Pommerehne,W.W.,Quantitative Aspects of Federalism:A Study of Six Countries,Diskussionsbeitrge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universitt Konstanz,No.74,1976.

Qian,Y.,&Roland,G.,“Federalism and the Soft Budget Constraint”,American Economic Review,Vol.88,No.5,1998,pp.1143-1162.

Qian,Y.,&Weingast,B.R.“Federalism as a Commitment to Perserving Market Incentives”,The Journal of Economic Perspectives,Vol.11,No.4,1997,pp.83-92.

Rodden,J.,“Reviving Leviathan:Fiscal Federalism and the Growth of Government”,International Organization,Vol.57,No.4,2003,pp.695-730.

Shadbegian,R.J.,“Fiscal Federalism,Collusion,and Government Size”,Public Finance Review,Vol.27,No.3,1999,pp.262-281.

Shelton,C.A.,“The Size and Composition of Government Expenditure”,Journal of Public Economics,Vol.91,No.11-12,2007,pp.2230-2260.

Shen,C.,Jin,J.,&Zou,H.F.,“Fiscal Decentralization in China:History,Impact,Challenges and Next Steps”,Annals of Economics and Finance,Vol.13,No.1,2007,pp.1-51.

Smoke,Paul,“Fiscal Decentralization in Developing Countries:Theory and Practice”,in Bangura,Y.&Larbi,G.A.(eds.),Public Sector Reform in Developing Countries:Capacity Challenges to Improve Services,Basingstoke and New York:Palgrave Macmillan/ UNRISD,2006.

Thornton,M.,&Ulrich,M.“Constituency Size and Government Spending”,Public Finance Review,Vol.27,No.6,1999,pp.588-598.

Tiebout,C.M.,“A Pure Theory of Local Expenditures”,The Journal of Political Economy,Vol.64,No.5,1956,pp.416-424.

Wagner,A.“The Nature of the Fiscal Economy”(N.Cooke,Trans.),in R.A.Musgrave&A.T.Peacock(eds.),Classics in the Theory of Public Finance,New York:Macmillan,1958.

Zhu,Z.&Krug,B.,“Is China a Leviathan”,Working Paper.Rotterdam,the Netherlands:Erasmus Research Institute of Management,November,2004.

Zodrow,G.R.&Mieszkowski,P.,“Pigou,Tiebout,Property Taxation and the Underprovision of Local Public Goods”,Journal of Urban Economics,Vol.19,No.3,1986,pp.356-370.

【注释】

[1]严敏,西南交通大学公共管理学院,讲师,minyan502@163.com;朱春奎,复旦大学国际关系与公共事务学院,教授、博导,ckzhu@fudan.edu.cn。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。