可以说,正是在基督教新教和旧教的长期斗争以及英国革命的剧烈震动下,欧洲人才逐渐认识到中世纪大一统的思想控制已不复存在,每个人都必须在复杂的情况下独立思考,作出自己独立的选择。越来越多的人开始厌恶神学领域的无谓争论而转入了对数学和自然科学的研究。从16世纪的宗教改革到17世纪的哲学繁荣,欧洲人的世界观经历了一个把人和自然界从对于上帝和天堂的关系中解放出来的过程,它使人们不再使用神学的、而是使用科学的语言重新对自然界和人作出解释,导致了这一时期自然科学的突飞猛进。而自然科学在每个阶段上的突破和进展,都会对当时的先进哲学思想产生重大的影响。

在欧洲历史上,科学从哲学和神学中独立出来是有一个漫长的过程的。在古代希腊人看来,科学和哲学是一回事(也许要除掉苏格拉底这一例外,他把哲学看成主要不是要研究自然界的事物,而是只关心人的灵魂的);在中世纪,哲学和科学又与神学合为一体,并同时下降为神学的侍婢。只是从文艺复兴以后,科学才有了它比较独立的意义,它主要指的是以实验方法为手段通过对自然现象的研究而获得的有条理的知识。

科学的复兴首先是由于新兴资产阶级的需要。资产阶级为了发展生产和贸易,必须掌握征服自然的武器。“如果说,在中世纪的黑夜之后,科学以意想不到的力量一下子重新兴起,并且以神奇的速度发展起来,那么,我们要再次把这个奇迹归功于生产。”[10]16世纪,欧洲的许多工业部门都出现了新的技术发明和改进,如水力和风力发动机,脚踏纺车,卧式织布机等,促进了人们对力学和数学的研究;航海术推动了天文学、地理学、气象学的发展;印刷术使各种知识和学问得到保存和广泛的传播,加强了科学信息的交流。几乎与此同时,一系列专门用来从事科学观察和科学实验的仪器也产生了,如望远镜和显微镜,温度计、湿度计和水银气压计等,它们是自然科学发展必不可少的装备。

通常把从文艺复兴到英国资产阶级革命前后的一段时期,划分为近代意义上的自然科学发展的第一个时期。这个时期以哥白尼(1472—1534)开其端,中经以伽利略(1564—1642)为代表的一大批科学家,到牛顿(1642—1727)为止。在这段时期内,对当时的哲学产生了最大影响的,一个是为宇宙观提供基础的天文学,一个是为方法论提供楷模的数学。

1.哥白尼:向神学宇宙观的挑战

中世纪关于宇宙结构的理论是从亚里士多德—托勒密那里沿袭下来的。经过基督教神学的不断加工,整个宇宙成了以地球为中心的拟人化的和谐体:整个大自然是外部宇宙,人体是内部宇宙,而地球是为了人才创造出来的;居于宇宙中央的人靠潜在影响和神灵感应而与整个宇宙的所有部分直接相接触,以至于整个宇宙观都被解释为唯灵论的,它与占星术、见灵术、魔法和迷信混杂在一起,而在13世纪的经院哲学家圣托马斯·阿奎那那里达到了空前的完备形态。托马斯派的宇宙观认为,日月星辰都是由绕地球旋转的一些同心圆(由气、火与以太构成)带动的,在最高处是上帝、天使们居住的天堂,在地层深处则是撒旦的地狱。对于天体轨道并非正圆形而是椭圆形这一现象,他们按照托勒密的榜样,用无限复杂的“本轮”和“均轮”的体系来加以推算和解释,以归结为圆周运动的不同组合。说中世纪的哲学和神学不讲理性是不恰当的,问题只在于,当理性必须以一个预先接受的权威观念作为出发点,然后再来论证事实应该怎样或只能怎样时,这种理性不论多么努力和精细,都失去了理性本身的意义。

哥白尼的贡献并不完全在于他的学说本身如何正确,而在于他与传统的神学宇宙观决裂的勇气和胆略。事实上,哥白尼的太阳中心说或地动说所依据的主要是哲学的和审美的观点,他追求的是数学上的完美,他思考的是行星应该有怎样的运动才会产生最简单而又最谐和的天体几何学。[11]不过,这样一种建立在推论和设想上的新体系也不能凭空产生出来,除了勇气和洞察力之外,还要有一些最基本的条件。当时的天文学已经积累了相当多的材料,足够引起人们对托勒密体系的根本性的疑虑,而数学方法也已经完善到相当的程度,使人们能够建立新的假说,并从数值上进行验证。哥伦布1492年对美洲新大陆的发现大开了人们的眼界,带来了一种重新考查我们居住的这个世界的新风气,以至法兰西王的御医让·斐纳(近代量出子午线一度有多长的第一人)在哥白尼公开发表他的《天体运行》之前13年就已经断定,假使柏拉图、亚里士多德或托勒密这些人当中有一位今天重来的话,“他会发现地球已改变得认不出来了。我们时代的航海家给了我们一个新地球”。[12]

大体上说,文艺复兴时期所取得的一切科学成果对于封建的、宗教的传统观念都具有一种否定的、破坏的作用。与马丁·路德的宗教改革相呼应的哥白尼革命也在观念上导致了对正统神学宇宙观的怀疑,表明了旧的思想方法日益不得人心。虽然哥白尼的学说不仅是破坏,而且是这一时期最辉煌的科学建树,它威胁到了一切宗教(包括新教)的基础[13],不过这个建树本身还在相当程度上带有文艺复兴时期一切天才人物所特有的浪漫主义色彩。严格说来,哥白尼并不是从实地观测中发现了太阳系的和谐一致,而是从某种数学和谐的要求出发假设了一个体系,然后再用观测的结果加以证实的。他说:由于这个体系是如此和谐有序,“我愿意采纳这个体系”[14]。真正近代意义上的科学精神和求实精神,在他那里还仅仅以萌芽的形式包藏在一种天才的大胆见解之中。无怪乎当时即使是那些拥护他学说的科学家和哲学家们,首先想到的也不是进一步从观察的数据上去加强哥白尼的理论,而是从哲学世界观的角度将哥白尼的见解迅速扩展为另一种更大胆的见解,即认为太阳系也不是整个宇宙的中心,宇宙无边无际、有无数个中心的见解。最早提出这一设想的有英国数学家迪杰斯(1543?—1595),还有意大利人文主义哲学家布鲁诺(1548?—1600)。后者并不是近代意义上的科学家,而是文艺复兴意义上的自然哲学家,他的自然科学思想只不过是他的哲学用以打击神学的一个武器,而他的被烧死也不是由于科学,而是由于哲学。

第一个在真正近代科学的意义上发展了哥白尼学说的自然科学家是伽利略。

2.伽利略:神学宇宙观的摧毁

在牛顿以前,恐怕没有一个人像伽利略这样,对当时学术界的一般思想发生如此深刻的影响。这一时期的几乎所有著名哲学家,在其自然观中都可以看到伽利略的影子(有的哲学家,如霍布斯和斯宾诺莎,还将其推广到社会观、认识论与人性论中去)。伽利略的自由落体定律和惯性定律固然是触犯了正统基督教的权威亚里士多德,把运动从神的手中解放出来而还给了物质本身,但比起哥白尼对基督教所造成的威胁来,这已经算不了什么大逆不道了,宗教法庭追究于他的,仍然是那可怕的“地动说”。可以说,伽利略的影响与其说是由于他提出了一系列胆大包天的见解,不如说是由于他创立了近代物理科学的真正方法。哥白尼凭借的是肉眼的观察,伽利略凭借的是人工的仪器(望远镜);哥白尼提出并在数学上证明了自己的假设,伽利略通过望远镜让一切人有可能凭自己的眼睛证实这一假设;哥白尼的论证立足于数学的和谐,伽利略则将这种和谐确立为一切物体运动的数学—力学规律;哥白尼在自己的体系中遇到没有经验材料加以支持的地方就宁可接受传统说法(如对“恒星天球”的假定),伽利略在这样的地方就干脆承认“我不知道”,以为后来的研究留下余地。伽利略把观察、实验、归纳、演绎和假设综合为一个行之有效的科学方法,但他总是小心翼翼地只让他的假设在经验的基础上向前跨进一小步,绝不多跨一步。他可以忽略摩擦系数、空气阻力等因素,以便设想出一种可用数学精确计算的理想状态,但他不在“第一推动力”这样的问题上空费脑筋。他最关心的不是物体为什么降落,而是怎样降落,不是运动为什么发生,而是怎样发生,他把这一切归结为时空数学关系,而把目的论从自然科学中彻底排除掉了。

由此也就产生了后来历经两百多年而不衰的机械论的思维方式。机械论是当时自然科学的最高成就,16—18世纪的哲学家们也都或多或少地倾向于机械论,连上帝也被设想为一个机器匠,他的智慧就在于对于数学、力学原理的最精确的把握。在某种程度上甚至可以说,近代哲学经验主义和理性主义的分野,最初就是从对机械论本身的两个主要因素,即力学原理和数学原理的偏重而开始的;他们强调的正是观察、实验和逻辑推理及证明这两个不同的、但又一刻也不能相脱离的方面。这种本质上的差异贯穿了这两派哲学的始终。

伽利略用实验证明了,物质性无非是一些可按数学来处理的性质,如广延、位置、密度和速度。在此基础上,他进一步接触到了质量和惯性的概念。这是一个非常重大的科学成果,它清算了文艺复兴时代相当盛行的泛神论和万物有灵论(物活论)的思想残余,使人们在绚丽多彩的感性自然界面前保持着清醒的、探究式的科学头脑。但另一方面,它事实上又导致了这样一个观念的形成,即认为我们所面对的自然界只是一个无声、无味、无色的死寂的世界,色声香味“仅仅存在于有感觉的物体内”。[15]在人面前,自然界成了一个“对象”,但还不是“人的对象”,而是一个与人的情感、人的自由、人的精神格格不入的对象。人如果不瓦解自己的精神,将它溶解于这个抽象的、非精神的世界里,就不能达到与这个世界的同一。这正是笛卡尔的二元论、斯宾诺莎的平行论、洛克(在某种程度上还有霍布斯)的“第一性质”、“第二性质”的区别和“双重经验论”所要解决或回避的一个共同问题,它最后导致了在休谟那里完全取消伽利略的科学信念,在莱布尼茨那里则产生了一种新的万物有灵论(泛心论),即认为万物都由精神性的实体“单子”所构成。

差不多在伽利略用望远镜向外部世界进军的同时,英国生理学家哈维(1578—1657)用显微镜开始了向人体内部世界的进军。“大宇宙”和“小宇宙”的观念是柏拉图在《蒂迈欧篇》中提出来的,最初起源于毕达哥拉斯派。人体和整个宇宙基本相似的看法流行于整个中世纪,其基本点在于把自然事件、精神经验和道德真理合为一体,统一在神性、活的灵魂(奴斯)或新柏拉图主义的“世界精神”之下。哈维通过对人体的反复解剖、观察而得出了血液循环的结论,他把人的心脏比作宇宙的中心——太阳,认为它是“生命的基础,一切的创造者”。人体在他心目中是一架类似于水力机的机器,血液循环仅仅与单纯的生理机制相关,而与神性(奴斯)毫无关系。于是,机械论也渗入了人体,这成为后来那些企图把人与自然界在机械作用的基础上统一起来的哲学家们的科学依据。

传统的“大宇宙”和“小宇宙”观念在伽利略和哈维等人的打击下已经垮掉了,以行星自转和血液循环为代表的自然科学成果向人类描绘了新的世界图景的单一轮廓。然而,这个世界图景的单一性从根本上来说,还是由建立在观察之上的数学的单一性所造成的,或者说,从刻卜勒(1571—1630)和伽利略起,人们都在努力把哥白尼在天体运行中所发现的数学的和谐性贯彻到地上物体(以至于人体)的运动中来。但无论是伽利略还是其他人,在这一时期中都还没有对质量和惯性这样一些最基本的力学概念作出明确的定义,他们可以反复地测量和证实行星绕日运行的椭圆形轨道,但却不能从力学上来解释,为什么行星不会沿切线方向飞去。17世纪下半叶,许多科学家已在猜测某种维系这种圆周运动的引力的问题,但这需要一种更深入一步的、远非“步步为营”的经验观察所能达到的科学抽象能力,即是说,需要有一个“质的飞跃”。

将要完成这一飞跃的人正好在伽利略逝世的那一年出生了,他就是牛顿。

3.牛顿:崭新的数学——力学的世界图景

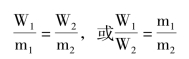

现代自然科学在其早期发展中的最重要的时期到来了。正是在牛顿那里,刻卜勒、伽利略、波义耳(1627—1691)、惠更斯(1629—1695)等一系列科学家的研究成果才得到了物理学上的首次大综合。牛顿澄清了在伽利略那里还只是模模糊糊的质量和力的概念,他把质量(密度乘体积)和重量(重力)区别开来,提出了一个具有决定性意义的关系式:

亦即两个物体的重量与它们的质量成正比。他认为,这就说明,重力“是从一个原因而来的,这个原因并不是按照其作用的质点表面的数量而起作用(机械的原因常是这样的),而是按照物体所含的实际质量的数量起作用的”[16]。这样一来,伽利略所描述和推算的地球上的重力作用(自由落体)就以一种更为普遍的形式贯彻到太阳系和一切星体的运动中去了。1686年,牛顿在其《自然哲学的数学原理》一书中提出了万有引力的理论。这是一整套博大、精密而完整的自然观,它由一个原理出发,把日月星辰的运行、地上物体的运动、潮汐涨落、光的折射、物质的微观结构等,统统纳入一个可以用数学加以定量分析的和谐体系之中。当哈雷(1656—1742)根据这一原理辉煌地预见了1759年哈雷彗星的出现时,整个欧洲学术界给予牛顿体系的惊叹和尊崇,只有中世纪基督教徒对于上帝造物的赞美可与之相比。

的确,这已经不再是对自然现象的零碎的、片断的知识了,它是对自然界从整体上的把握,是对支配自然界的少数几条规律的揭示,因此,这也是一种崭新的世界观,在这个世界观之下,当时所知的自然界一切现象几乎都一览无遗了,需要修改和进一步规定的只是某些细节。当然,这一飞跃是通过建立在某种未经证明的前提上的假设(如“超距作用”)而取得的,但是,尽管牛顿本人认为超距作用是一个不合理的假设,并提醒人们要“当心形而上学”,即当心脱离经验事实的根据去作任意的构想,但整个体系的明白性、适用性以及到处得到精确的验证,这种胜利的光辉在长时期内竟将其致命的弱点完全掩蔽了。

如果说,“超距作用”在当时还是为了建立一个科学体系不得不采取的大胆的飞跃,它体现了牛顿作为一个天才的科学家跨越某些狭隘零碎的经验,去直接摘取科学皇冠上的宝石的勇气和胆略(尽管他并未自觉到这一点),那么他的另外一个假设就表现出牛顿在一个业已被放逐了的上帝面前仍然保持着的卑躬屈膝和软弱,这就是“第一推动力”的假设。1693年,当剑桥大学校长本特雷博士问牛顿:“如果这个世界是用这种重力的机械原理制造出来的,那么这和唯物主义有什么不同”时,牛顿回答说:“写作《原理》的目的,是向思索着的人们灌输上帝存在的信仰。”以后,他又进一步明确地指出:“重力可以使行星运动,然而没有神的力量就绝不能使它们作现在这样的绕太阳而转的圆周运动。因此,由于这个以及其他原因,我不得不把我们系统的结构归之于一个全智的主宰。”“这最美丽的太阳、行星、彗星的系统,只能从一位智慧的与无所不能的神的计划与控制中产生出来。”[17]牛顿对宗教和上帝的这种让步倒并不是由于他性格气质上的怯懦,而是他的体系本身的某种时代特征所造成的。正如恩格斯指出的:“这个时代的特征是一个特殊的总观点的形成,这个总观点的中心是自然界绝对不变这样一个见解。”“在我们所考察的这个时期的自然科学家看来,它却是某种僵化的东西、某种不变的东西,而在他们中的大多数人看来,则是某种一下子造成的东西。”[18]牛顿对上帝第一推动的承认,一方面说明这样一个机械的、僵化的世界必须要以一个非机械的、能动的推动即“第一推动”为前提的必要性,这种能动性既然在当时的自然科学视野之外,就必然只存在于上帝那里;另一方面,也体现了自然科学家们作为一个人面对机械的、数学的非人的世界图景所感到的“寂寥”,以及想把精神的、能动的和美的东西和这个抽象的自然对象统一起来的努力,这种统一正是近代经验主义和理性主义各派哲学家梦寐以求、而始终未能达到的。

牛顿代表着一个时代的结束。从哥白尼到牛顿的这整个时代中,人类的一大批最优秀的人物在探索世界规律性的道路上奋勇前进,其辉煌的成果除了其他许多方面之外,最主要的就是建立起了一幅数学—力学的世界图景,也就是一幅机械论的、“形而上学”的世界图景。他们为了使自然界成为可以根据最简单的几条数学和力学原理来加以精确地描述和计算的对象,就把除数学—力学性质之外的东西都从自然对象的本性中剥离掉,从而把人的精神以及一切具有主观精神因素的东西都从物质本性中除掉了。这样,在当时的哲学家和科学家的心目中,物质世界本身就成了只具有广延性及从之派生的形状、大小之类几何学性质的物体所构成的世界,而把精神因素排除在物质自然界之外的结果,就把人和自然完全对立起来了。但哲学的目的又总是要寻求某种统一而不能满足于或停留在这种对立上。可是由当时的自然科学状况和人类思维发展的历史条件所造成的“形而上学”即反辩证法的思维方法又使得自觉地把握这种对立的统一成为不可能,于是就形成了当时在哲学世界观上五花八门的形态:或者如笛卡尔那样明确肯定物质的自然界和人的精神是各自独立的两种实体,即肯定二元论,但又把这两者说成只是“相对实体”而把它们都归因于“绝对实体”即上帝的创造,最终倒向客观唯心主义;或者如霍布斯那样只肯定物质即“物体”的实在性,而把精神现象也看作只是物体的一种机械运动,主张彻底的机械唯物主义;或者如斯宾诺莎那样把物质和精神即“广延”和“思想”看作只是彼此平行而不能相互作用的两种“属性”,而归属于作为唯一实体的自然界本身,但又把这自然本身称为神或上帝,在泛神论外衣下宣扬唯物主义;或者如莱布尼茨那样认为只有精神性的东西(“单子”)才是不可分的真正能动的实体,而物质、广延不过是一种现象,宣扬一种客观唯心主义;或者如巴克莱那样只承认精神实体而把一切物质性的事物都说成只是人的主观观念的集合,宣扬主观唯心主义;此外还有像洛克那样杂有二元论成分的不彻底的唯物主义,像休谟那样以“不可知论”的“中间路线”面貌出现的主观唯心主义,等等。由此可见,当时经验派和理性派的哲学家们在世界观或本体论上的这种纷繁复杂的表现形态背后,实际有一个共同的思想根源,即都是在当时自然科学所建立的数学—力学的世界图景影响下把自然和人、物质和精神截然对立起来,而无法辩证地把握其对立统一的结果。而他们在认识论上之所以各执片面,形成两派,更是与当时自然科学的状况有密切的联系。简单说来,正是由于以上所说的形而上学思想方法,他们之中有些人片面强调当时自然科学中所用的观察、实验的方法,强调自然科学中的物理学因素,就形成了经验主义的理论;或片面强调其中所用的逻辑推理和数学计算,强调其中的数学因素,就形成了理性主义的理论。这两派的理论及各自偏重的归纳法和演绎法,正是当时自然科学中所运用的方法的系统化和理论化,也是用来进一步推动自然科学的发展的工具。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。