第一节 中国媒介制度变迁的演化动力

一、制度变迁的动力分析与媒介演化模型

制度变迁的动力,主要是对考察导致制度变迁的因果原理的物理学类比。有学者认为,如果将制度变迁的现象视为结果,那么任何导致制度变迁的因素都可以视为制度变迁的动力[1]。黄少安先生则主张从内外两种作用力来解释制度变迁动力的问题。他指出制度变迁的内动力是指由特定制度对应的生产关系与生产力的内在矛盾作为动力源,而制度变迁的外动力则是指变迁主体从事变迁的直接动机和意图[2]。笔者认为,将导致制度变迁的因素视为制度变迁的动力过于宽泛,制度变迁的动力可以理解为驱动力,即促使制度发生变迁的内在的深层的最根本的因素,将所有因素都视为动力将使我们难以区分主要的驱动力与次要驱动力与非驱动和相互之间的关系。而黄少安将制度变迁的动力分为内外两种驱动力有一定的参考作用,但这种“两分法”无异于“内因”与“外因”的分析,他将制度变迁的内动力概括为“制度所对应的生产力与生产关系的矛盾”,显然抽象层次过高,而将制度变迁的外动力分析为制度变迁中“主体的动机与意图”,容易让人产生误解,因为主观的动机与意图通常应该作为“内因”即内在动力才对。如果将黄少安先生的对于制度变迁动力的描述转述一下,制度变迁的内动力是制度系统内部的均衡状况决定的,制度变迁的外动力是制度变迁主体的博弈能力与博弈行为决定的,这样的理解显然要清晰得多。当然,除了这内外两种动力外,制度变迁还受到其他因素的制约。

回到历史制度主义对于制度变迁动力的解释,在历史制度主义研究学者柯思乐(S. D. Krasner)看来,制度变迁就是制度从一个均衡过渡到另一个均衡的过程。制度的均衡状态是暂时的,一旦环境发生变化,这种均衡立即被打破,接着又形成新的均衡。Krasner认为,一个长时段的制度变迁过程中会有许多均衡点出现,它们或长或短,只能保持一段时间的稳定,他把这种均衡称为“断点均衡”(punctuated equilibrium)[3]。那么,制度从均衡状态向非均衡演化是什么原因促使的呢?Krasner认为是源于“危机”驱动,危机发生的时刻相当短暂,主要是因为制度内部既存的矛盾冲突或外在环境的改变到达了临界点的状态,一旦遭遇特定突发状况的刺激,造成制度内部控制能力或应付外在环境能力降低。因此,制度必然产生改变,以化解内部冲突或外在环境压力的冲击。将危机看成是制度变迁的动力也对我们具有启示意义,但实际上危机也有内部危机与外部危机之分,内部危机可以看成是制度变迁的内因,外部危机可以看成是制度变迁的外因,Krasner强调的显然是外部危机,它认为制度变迁是受到了外部危机的扰动,当扰动数量或程度达到一定的临界点后,就会引起制度系统内部的失衡,这时制度系统就会发生演化直至重新达致平衡以适应变化了的外部环境。这样一次制度演化就完成了。这个模型不仅给我们描述了制度变迁的动力机制,也给我们勾画出了制度变迁的过程。但是很显然,将外部危机视为制度变迁的动力同样流于片面,它将外因内因化,因为外部危机作为一种外因,充其量是一种启动因素,它终究还是要通过内因而起作用的。那么制度变迁的内因到底是什么?黄少安所讲的是“制度所对应的生产力与生产关系的矛盾”,Krasner提到的是“制度内部既存的矛盾冲突”,我们不妨将它概括为“制度的内部均衡状况”。Krasner的“制度危机”驱动模型对于制度变迁中的“人的因素”强调得不够,制度的变迁尽管可以通过外部危机来引发,但最终要传导到人,由行动主体去推动制度变迁。当然,人作为行动主体,他(们)的行动又受到其他制度因素的制约。各种因素显然是相互关联的。

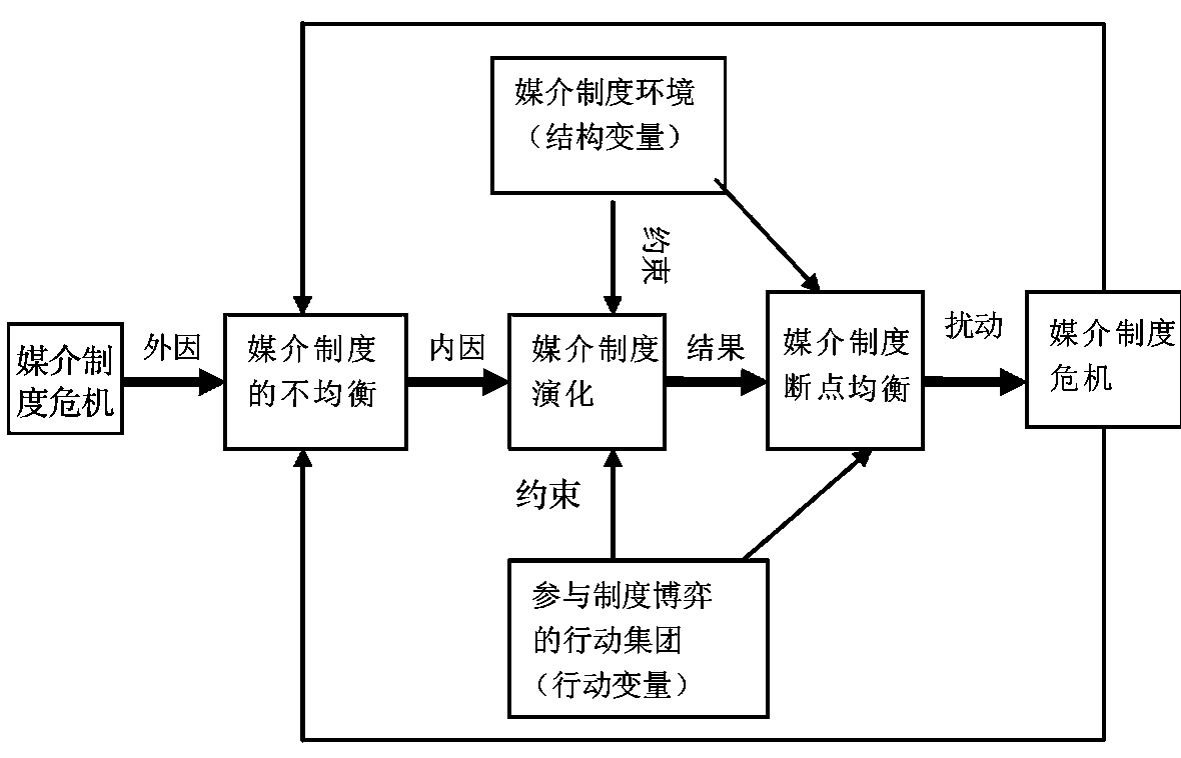

如果把上面的分析思路运用到对中国媒介制度变迁的考察中来,结合中国媒介制度变迁的实际,我们得出如下观点:媒介制度的不均衡(这种不均衡可以表现为媒介制度内部系统或与外部系统的耦合性的不均衡,也可以表现为媒介制度的需求与供给的不平衡),是媒介制度变迁的内在动力,这种不均衡是由一系列变量所引起的,即有制度系统本身的原因(制度系统内部的耦合关系、制度的费用结构等),也有外在的因素(如权力结构、社会结构、经济结构、媒介传统、媒介意识形态、国际制度体系、技术体系等),但在所有外在因素中,媒介制度变迁主体(行动集团)是关键变量,其成员构成、力量对比、博弈能力等很大程度上决定了媒介制度安排。而媒介制度变迁发生的方式、过程与均衡结果取决于媒介制度变迁中行动集团的博弈。通过整合上述理论,我们可以建构出一个媒介制度变迁的均衡演化模型,如图3-1所示。

在这个模型中,媒介演化的外在因素通过打破媒介制度的内部均衡而引起媒介制度变迁,在变迁的约束变量中结构变量(媒介制度环境)与行动变量(制度变迁的主体)至关重要,它们决定了媒介演化的形态,并在媒介制度形成“断点均衡”后,可能成为打破这一断点均衡的“扰动因素”,促使媒介制度再次面临危机,并发生新一轮的演化,直至形成下一个制度均衡,如此循环往复,构成了媒介制度变迁的动态过程。

图3-1 媒介制度变迁的均衡演化模型

二、中国媒介制度变迁的驱动机制及其描述

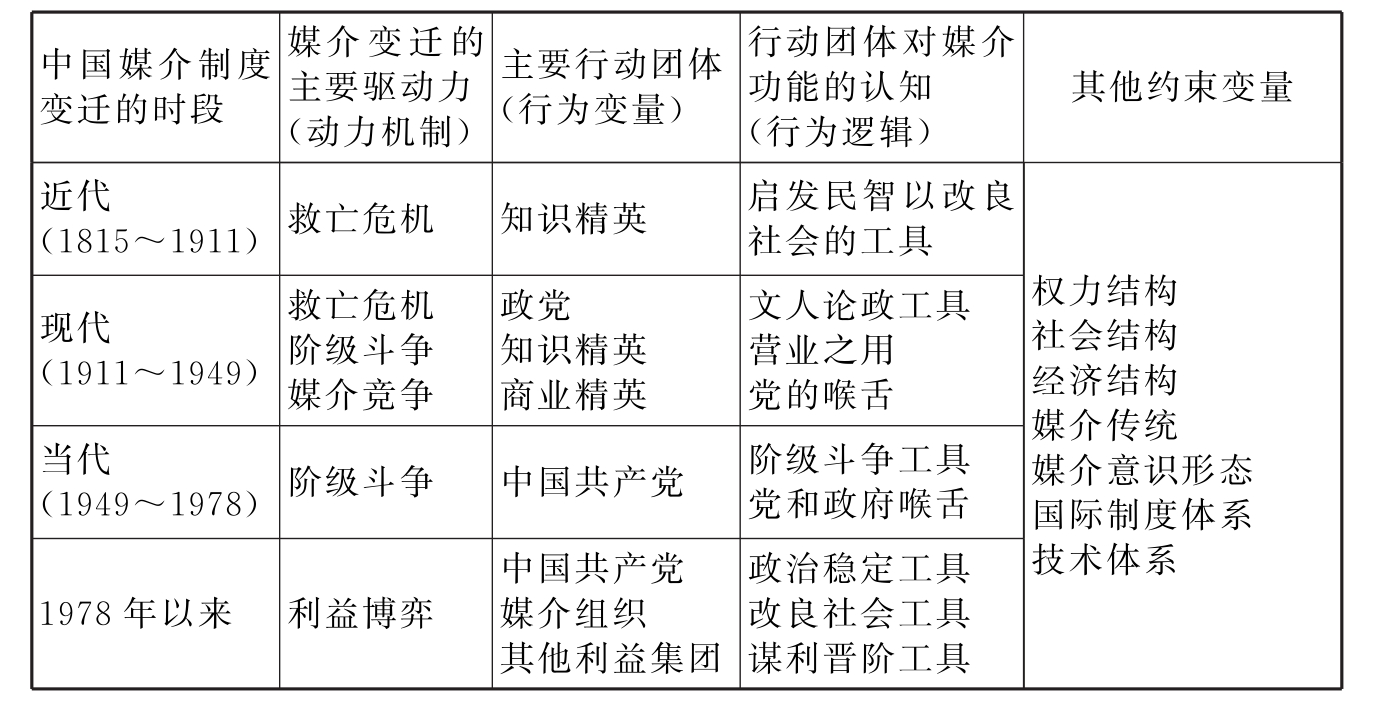

将结构变量与行动变量结合起来分析,我们可以找出近代以来中国媒介制度变迁的驱动机制,简要概括如表3-1。

表3-1 中国媒介制度变迁的驱动机制

近代媒介制度变迁是由危机驱动的,即民族救亡的危机。当西方人用坚船利炮敲开中国的大门,以这种方式逼迫中国“开放”并加入“全球”秩序时,中国的民族危机与民族意识开始被唤醒。按照汤因比和费正清关于历史变迁中的“挑战与应战”的原理,19世纪列强的入侵无疑拉开了中国的“应对挑战”的过程,从外部启动了中国的“改革”,这种“应战”开始了中国百年现代化的过程。中国的现代媒介就是在这种“应战”与“改革”中诞生的。在近代的媒介制度变迁中知识分子扮演了重要的角色。中国人最早创办成功的现代报纸《循环日报》的创办者王韬即中国的精英知识分子,他的思想与办报实践直接影响了后来的维新派知识分子,如康有为和梁启超,以及革命派知识分子章太炎等人。在中国媒介管理制度上,要求开报馆,制定报律以保护新闻自由、倡导媒介以监督政府等都是知识分子推动的。没有知识分子的推动,就不会有清末现代意义上的新闻法。在近代知识分子的手里,中国的媒介完成了从古代报纸向现代报纸的转型,出现了像《循环日报》、《强学报》、《时务报》这样的精英报刊和政论报刊,在版面编排、发行上也实现了向报纸的“现代化”。

1911~1949年期间的中国媒介制度变迁中,知识分子仍然是重要的推动力量,在制度变迁方面发挥了重要作用。他们通过创办报刊,呼吁民主法治,争取新闻自由,开创了“文人论政”的新范式,推动了中国现代媒介的成熟。但这一时期,政党政治开始在中国出现,政党不但成为推动中国政治变迁的主要力量,也成为媒介制度的供给者与施行者。国民党打败封建军阀完成对中国的形式上的统一后,在媒介体制上推行法西斯式的集权主义管制模式,尽管由于其政治控制力的有限,并不能完全改变媒介演化的方向,但政党力量的兴起极大程度影响了媒介制度的演化。从媒介形态上看,晚清以来的由政论媒介发展而来的政党媒介在民国的多元媒介形态光谱中占据着越来越重要的地位:政党媒介的一种形态表现为国民党的资产阶级党营媒介;另一种形态表现为中国共产党的无产阶级政党媒介,后者打破了国民党媒介管制的封锁,在解放区及国统区落地生根。在这两极媒介之外,自晚清以来的文人论政型媒介(精英媒介)和商业媒介依然在夹缝中发展,商业媒介之间的竞争一度活跃,对中国媒介的管理、采编及经营制度的改进和发展影响巨大,甚至直接促成了国民党党营媒介《中央日报》、中央广播电台等改制。

1949年以后,国民党军事上的溃败和中国共产党革命的成功改变了政治力量的对比,中国共产党成为唯一的合法的制度供给者,博弈格局的改变使原有的政党媒介的两极格局迅速变成了一极格局,此前夹在两极格局中发展的文人论政型媒介(如《大公报》、《观察》)和商业媒介(如《申报》、《新闻报》)等也失去了生存的空间。无产阶级媒介制度最终变成为唯一合法的制度形式。中国共产党成为媒介制度变迁的唯一动力来源,将媒介演化的路径统一到“阶级斗争的工具”上来,延安解放区的模式得以在全国推广。从民国到新中国的媒介制度变迁中就一直贯穿着阶级斗争这一演化动力。1949~1978年的中国媒介制度演化是以“阶级斗争”为驱动力的,后来越来越激进,至“文化大革命”时达到顶峰。“阶级斗争”直接改变了晚清至民国以来中国媒介制度的演化路径,以一个新的制度安排“重新设计”了中国的媒介体制:在媒介的所有制上,实行国有制度;在媒介组织制度上,将媒介设置成一个从事宣传工作的行政机关,媒介的人权、事权、财权和重大决策权由党委决定;在媒介的布局上,比照政府的科层制,四级政府四级媒介,条块分割;此外如“媒介不得批评同级党委”、“地方媒介要转载转播中央媒介的节目”,“媒介不得刊登广告”等制度也被设计出来。

1978年改革开放以来,中国媒介制度重新开始演化,演化的方式是渐进的,分层次的。在媒介体制上延续了1949年以来的制度设置,在经营和采编制度上向企业化迈进,形成了“事业单位,企业管理”的具有中国特色的媒介制度安排。从制度变迁的主体上来说,政府仍然是最重要的推动者与演化力量,没有政府的许可或推广,1978年以来的媒介制度创新要么夭折,要么只能以“地下”状态存在。但这一时期的制度变迁已出现了利益集团的影响。媒介组织自身也是一个利益集团,很多制度创新是由媒介自发地创造出来的,“自主经营、自负盈亏”的竞争压力及追求自身利益最大化的内在驱力等驱使媒介进行制度创新,并反过来通过各种渠道驱使政府修改不利于自己追求利益的规则,或者出台有利于自己追求利益的规则,这样,媒介本身成为媒介制度变迁的重要推动者,这是在1978年以前的计划模式下不可能出现的。此外,其他利益集团,如商业阶层,作为追求利益最大化的理性人,他们会有投资媒介的渴望,他们就会有修改现行媒介行业管理制度的动力存在;在正常的商业经营或投资中他们总是希望能够用最小的成本获取最大量最透明的信息,因此他们会对新闻自由、信息多元充满渴望。当然,因为他们有钱,他们也会通过金钱的渗透来牵制媒介,修改媒介的管理规则、运行规则等。随着改革开放的深入,国内外的商业利益集团将在中国媒介制度变迁中发挥越来越重要的作用。此外,中国的知识分子在这一转型时期也能够通过自己的行动去影响、推动中国媒介制度的演化的轨迹,尽管这种推动力量今天看来还显得微不足道。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。