第一节 中国媒介制度变迁的演化时段

一、中国媒介制度变迁的逻辑起点与关键节点

上文已提及,在丹麦新制度主义研究者尼尔森认为的支撑历史制度主义四个理论支柱中的第一个即要确定“制度的形成时段(Formative Moments)”,即确立应当追溯的、对当前的事件或进程产生了实际影响的历史时段到底有多长,或者说是找出前一个关键节点所在的时刻。逻辑起点的择取在历史制度主义分析中十分重要。从制度演化的角度看,制度的初始选择意味着路径依赖的产生,制度演化的初始选择不同,演化的路径和结局也不同。“不同的初始选择决定制度演化过程中的分叉现象与锁定现象。”[1]

回溯中国媒介制度变迁的逻辑起点十分重要。在文献综述中笔者已经指出,当下关于中国媒介制度变迁的研究只着于1978年以来的变迁,把1978当作制度变迁的起点,因为这是改革开放的起始时间,但从历史制度主义的视角来看,这个时段显然太短,无法使我们看清全局的真相。为了更好地分析中国媒介制度变迁的演化,特别是揭示其中的路径依赖现象,我们也有必要拉长观察的时段,将媒介制度的演化起点往前回溯,在一个较长的时段里对其演化机制进行剖析。实际上,中国社会的转型或说“改革开放”早在19世纪40年代就已经开始,1840年前后才是中国大规模制度变迁的起点。与1978年不同的是,1840年前后的开放是基于外力被迫“开放”的,而1978年至今的改革开放是基于内部危机而自主选择的,但这两者并非没有关联。可以说,1840年才是中国“大转型”的起点,中国媒介从“邸报模式”转型为现代报纸的过程也是从那时开始的,因此,对中国媒介制度变迁的分析也只能置于这一历史长时段的分析之中。

简单地说,如果我们将《察世俗每月统记传》作为中国第一份现代意义上的媒介,那么中国媒介制度变迁历史迄今已有190多年,如果以中国人成功创办的第一份现代意义上的报纸《循环日报》作为中国媒介产生的起点,那么这一历史至今也已130多年。显然,中国一二百年间的媒介制度变迁过程是一个连续的“转型”过程,其时间起点始自清代,延续至今。

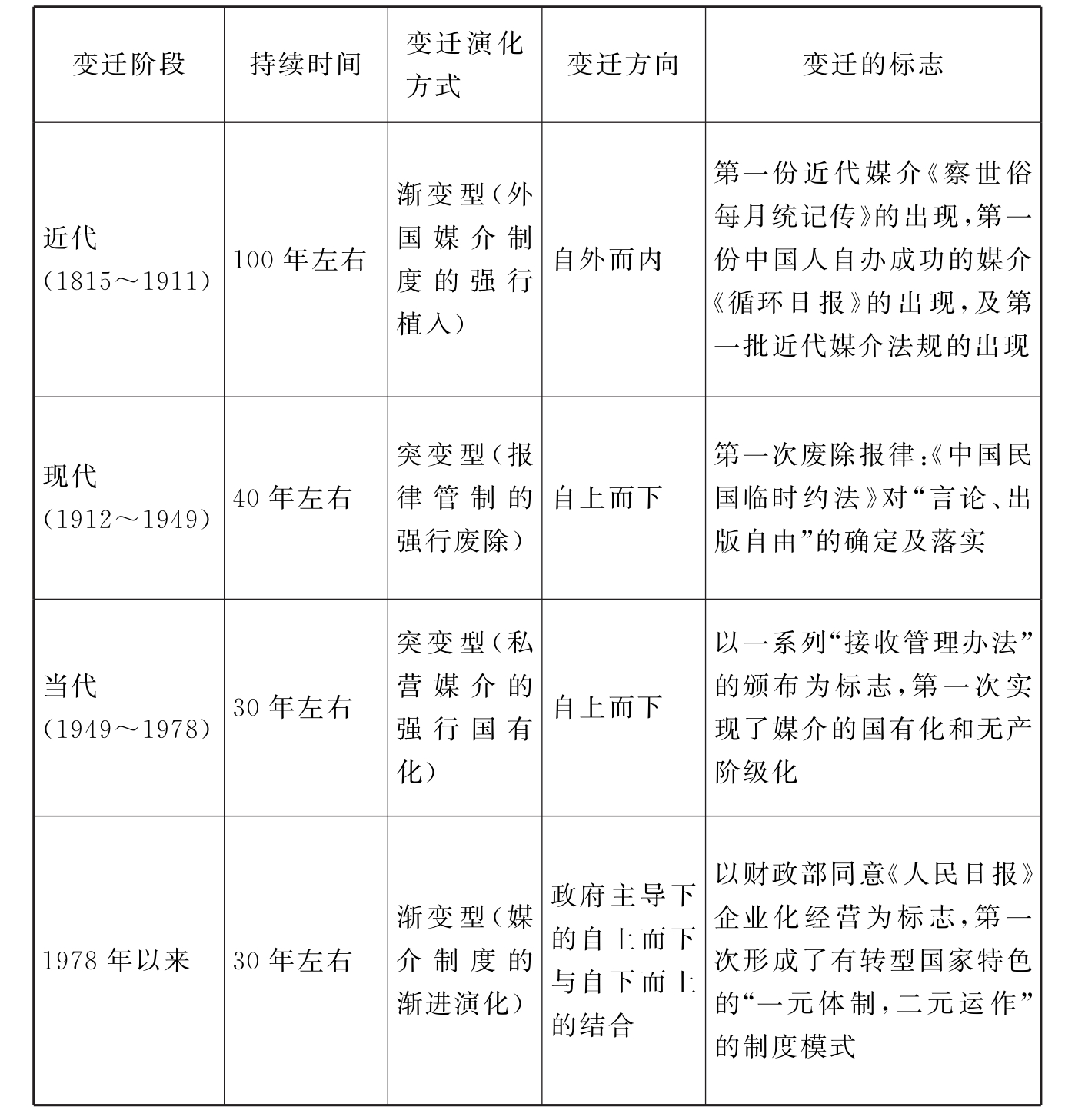

在媒介制度的演化起点与历史跨度大体确定后,接着我们要确立一些在这整个制度变迁链条中起着关键作用的时间点,即历史制度主义所谓的“制度断裂点”,也可以用“关键节点”(critical juncture)来表示。很显然,1815年,1840年,1911年,1949年及1978年等都是这样的关键节点。在这些时间点上所发生的事件极大地改变了中国媒介制度变迁的轨迹,形成了一种“制度断裂”,很长时间内影响着后续的制度变迁。借鉴历史制度主义对制度变迁“关键节点”的分析,结合中国近现代史、中国新闻史及中国文学史的历史分期[2],本书将中国媒介制度变迁的历史分为四个阶段:1815~1911、1911~1949、1949~1978、1978至今,并将这四个时段命名为“近代”、“现代”、“当代”与“1978年以来”。

在具体时间节点的划分上,本书从制度变迁的角度分期,与当下中国新闻史的分期有所不同。从历史制度主义的视野看,清代以来的中国媒介制度变迁历史可以分为四个大的时间单元:第一个时段在近代(1840年前后至1911年),这一时段产生了近现代意义上的中国媒介,并随着历史的变迁演化出了精英型报刊、政论型报刊和商业型报刊等多种媒介形式及经营管理模式,奠定了中国现代媒介的基本面貌,并迎来了国人办报的第一个黄金时期[3];第二个时段我们称之为现代(1911年辛亥革命后至1949年),这一时期实现了皇权政治的终结,统治中国上千年的被施拉姆称之为“集权主义模式”的媒介管理体制宣告结束,由此一度带来了新闻出版与言论的自由,实现了西方媒介制度的本土移植,尽管期间新闻管制与反管制的斗争多有反复,但多元媒介制度的试验与探索始终没有停歇,政党媒介、商业媒介与精英媒介进一步发展完善,相互竞争,实现了国人创办大众媒介的第二个黄金时期;第三个时段即当代(1949年至1978年),这一时段媒介制度的重大变迁表现为民国时代多元的媒介形态定于一尊,民国年间发展起来的政党媒介中的无产阶级政党媒介居于垄断地位,以欧美为代表的西方媒介制度传统被排除,媒介竞争消除,商业媒介成为历史名词,媒介所有制上的国有化,布局上的条块分割等完全克隆了苏联的媒介制度安排;第四个时段即1978年至今,这一时段内意识形态媒介重新演化为半意识形态半商业媒介,宏观管理上党营性质没有改变,但媒介经营制度上实现了企业化管理,形成了独具中国特色的“二元体制”;1978年以来媒介的类型、数量逐渐增多,出现了中国媒介史上的第三个办报黄金时期[4]。1978年以来的媒介制度变迁既是1949年媒介制度变迁的延续,又是一个重要的“制度否决点”,这一次媒介制度变迁以渐变的方式发生,至今仍在延续,其演化结果仍有待观察。

可以看出,中国媒介制度的变迁基本上与中国政治制度的变迁一致,政治变迁当中的关键节点也往往成为媒介制度变迁中的关键节点,这是因为媒介体制与政治体制的耦合程度极高,政治体制的变迁必然带来媒介体制的演化。但这并不意味着媒介制度变迁史与政治史完全一样,因为媒介制度毕竟不同于政治制度。例如1815年在政治变迁史上不是一个时间节点,然而在媒介制度上却是一个重要的关键节:西方媒介制度第一次“输入”中国;1919年在政治史上和思想史上可能是一个关键节点(这一时期马克思主义开始大范围传播,无产阶级开始登上政治舞台),但在媒介制度史上它并不是一个关键节点,将1919年作为“近代媒介”与“现代媒介”的时间分界点显然是受“中国革命史”逻辑的影响,脱离了对媒介制度演化本身的关照。当然,从历史制度主义的观点来看,任何制度的变迁都是一个延续的渐进的过程,媒介制度变迁既有其自身的演化逻辑,又容易受到其他因素的影响,划分界限的做法只不过是为了研究的方便,这四次重大的制度变迁不应割裂开来看。

二、中国媒介制度变迁的演化方式

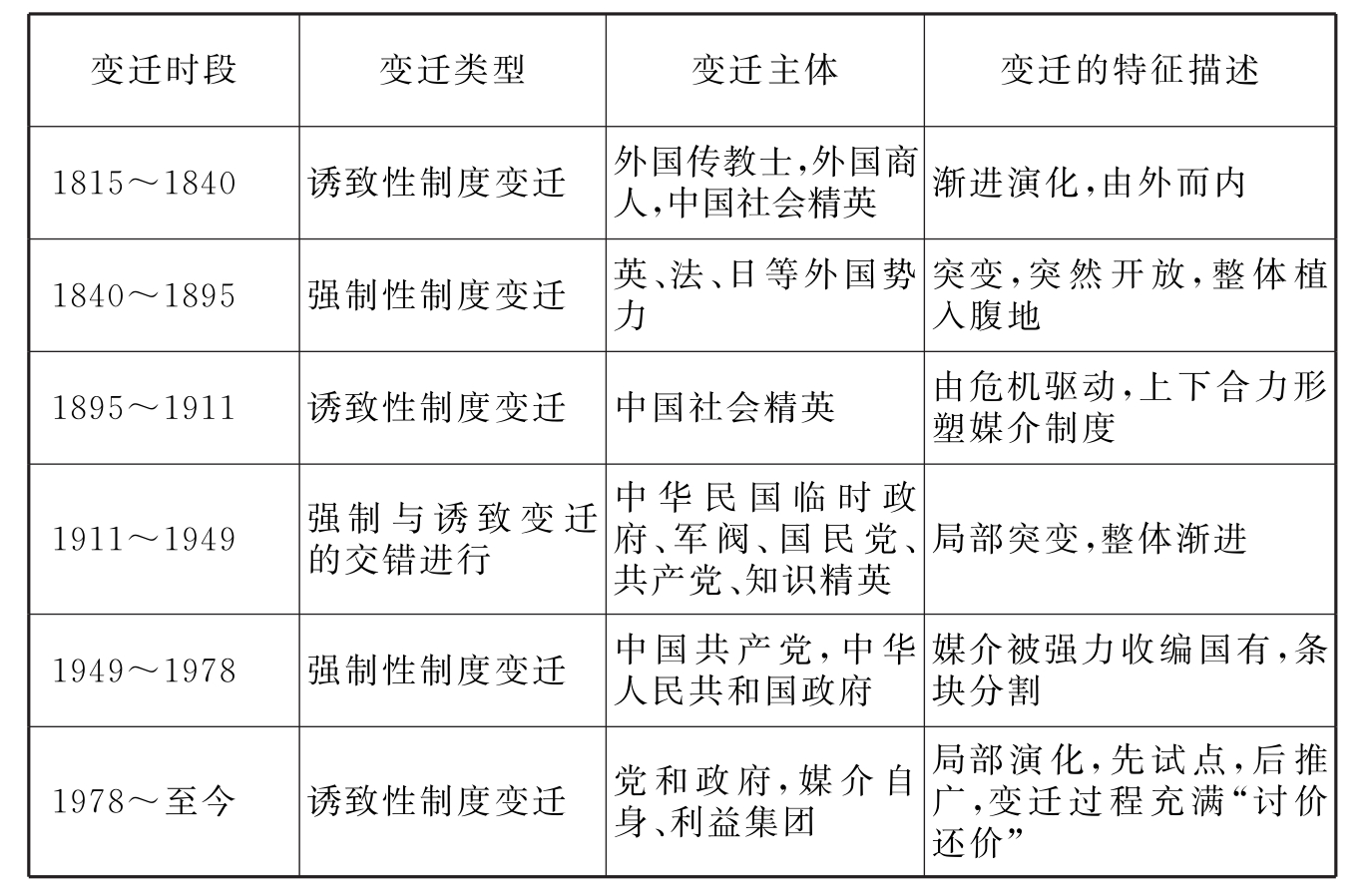

所谓制度变迁方式,则指“制度创新主体为实现一定的目标所采取的制度变迁形式、速度、突破口、时间路径等的总和”[5]。林毅夫先生认为制度变迁有两种方式:诱致性制度变迁和强制性制度变迁。“诱致性制度变迁指的是现行制度安排的变更或替代,或者是新制度安排的创造,它由个人或一群(个)人,在响应获利机会时自发倡导、组织和实行。与此相反,强制性制度变迁由政府命令和法律引入和实行。”[6]一个历史时段选择什么样的制度变迁方式既取决于制度的成本—收益的对比,又受制于有着特定偏好和利益的制度创新主体之间的力量对比关系。两种制度变迁的不同可以从表1-1看得出来:

表1-1 强制性制度变迁与诱致性制度变迁的不同

如果联系哈耶克所讲的“二元制度”即“内部规则”与“外部规则”,我们可以发现,内部规则的演化过程相当于诱致性制度变迁,外部规则的演化过程则相当于强制性制度变迁[7]。中国的媒介制度变迁是一种诱致性与强制性相互交错的过程,也是一种“内部规则”与“外部规则”不断碰撞的过程。在这个过程中,作为最强有力的组织——政府选择外部规则,社会成员选择内部规则,形成了一种“双重秩序演化路径”,自发演进的“内部规则”与政府强制推行的“外部规则”这两种规则之间的冲突与协调贯穿整个中国媒介制度变迁的过程[8]。

在制度变迁的方式上,我们还可以用“突变演化”与“渐进演化”来进行概括,其含义与诱致性制度变迁和强制性制度变迁相当。“制度系统的突变演化是指同时改变(废弃或创立)一整套具有耦合关系和派生关系的制度簇;制度系统的渐进演化则意味着先改变部分制度,更经常的是在原有制度旁边先增设一些新制度,然后再逐步改变和增设与他们有耦合关系和派生关系的制度,同时待时机成熟再逐步废弃与他们有互斥关系的制度。”[9]“诱致性的制度变迁”一般是属于渐变演化,“强制性的制度变迁”则是突变演化。如果依此来分析中国媒介制度变迁的四个时段,我们会发现,有两次媒介制度变迁类似于“突变”,另外两次媒介制度变迁类似于“渐变”。

1840年以前,西方媒介进入中国采用的是一种渐进的方式:先在马六甲、澳门等地建立桥头堡,然后进入内地,遵循着一种先边缘后中心的演化逻辑;而媒介内容上也是先宗教内容,后世俗内容,再到政治内容,渐进演化。1842年,随着《南京条约》的签订和通商口岸的开放,外国媒介才直接移植到了内地,中英文报刊大量涌现,这种随着政治条约而移植到内地的演化方式又是一种强制性的制度变迁。从甲午战争到国人第一次办报高潮期间,媒介的制度变迁是一种诱致性变迁,而1911年辛亥革命是以一种“突变”的形式废除了清政府所有的媒介管制制度,显然是一种强制性的制度变迁;1949年的媒介制度设置同样是一种强制性变迁,通过国家力量将所有的私营媒介改造成国有媒介,是一种突变;1978年开始的媒介改革首先是从广告领域和发行领域发起的,以后又延伸到采编层面,遵循了一种诱致性变迁的逻辑。中国媒介制度变迁的方式可以通过表1-2来概括:

表1-2 近代以来的中国媒介制度变迁的方式

可以看出,中国媒介制度变迁中的“突变”与“渐变”的反复交错与中国社会的改良与革命的交错是同步的。其原因当然还在于媒介制度系统与社会制度系统尤其是政治体制的耦合程度较高。

如果按照前文的四个大的分期来进行描述的话,我们可以发现, 1815~1911年的媒介制度变迁主要是一种“渐变型”。自1815年外国传教士创办的《察世俗每月统记传》开始,现代型媒介在中国开始了它漫长的演化过程,这是一种渐进式的演化过程。从媒介制度的地域传播来看,最早是在中国的外围马六甲,然后传播至通商口岸,再传播至内地。从媒介创办主体来看,最早是外国传教士(或外国商人),然后是在外国传教士那儿工作过的中国人,再到普通中国知识分子和中国商人。以《循环日报》的出现为标志,中国媒介终于实现了对“邸报模式”的突破,第一次拥有了一个现代意义上的媒介标本。从媒介的内容与形式来看,先有宗教型媒介,然后有半宗教半世俗媒介,再演化出政论型媒介和商业媒介,这些都可以视作一种渐进演化的过程。但一直到1911年辛亥革命,除了在通商口岸和“租界”是另外一种制度模式外,中国媒介制度依然延续了一种传统的集权主义的管理模式,没有实现大的突破。

1911~1949期间的媒介制度变迁可以归结为一种“突变型”演化。1911年的辛亥革命极大地改变了中国媒介演化的路径,它第一次突破了集权主义的媒介管理制度,第一次真正实现了新闻出版的自由,这次制度突变以《中华民国临时约法》中的“新闻出版自由”条款为标志,这在中国历史上是第一次,以后历届政府不管是否真心愿意实施这一制度,但在宪法中无不将这一条写入其中。这次变革虽然短暂,但却无法逆转,在媒介制度层面,它实现了中国媒介制度与西方媒介制度的接轨,换句话说,这一时期的中国实现了西方自由主义媒介制度的本土移植,尽管多有反复,但这一时期中国出现了以《大公报》为代表的现代意义上的成熟媒介,至今堪称媒介典范。

1949年以后的传媒理念和制度设计具有“宏大文化规划”的传统,具有典型的强制度性制度变迁的特点,媒介制度安排是作为整个制度设计中的一个部分出现。正如林培瑞(Perry Link)指出的:“它们是一个宏大试验的一个部分。这个实验基于这样一个前提:即人类有意识的设计可以塑造新的、更好的社会生活模式。”[10]伴随着计划经济,有计划地重新塑造人性的规划为造就一个庞大的文化等级体制播下了种子。在这个文化规划体制中,经济和商业利益完全服从于意识形态和政治的考量[11]。新民主主义革命胜利后,通过自上而下的改造,中国实现了媒介经营模式、媒介管理模式的统一,“无产阶级党营媒介体制”成为唯一合法的媒介制度。这次“突变”以1949年前后中国共产党发布的一系列对旧有媒介的“接收管理办法”为标志,主要如《关于新解放城市中中外报刊通讯社处理办法》(1948.11)、《对新解放城市的原广播电台及其人员的政策的决定》(1948.11.20)、《关于处理新解放城市报刊、通讯社中的几个具体问题的指示》(1948.11.26)、《对处理帝国主义通讯社电讯办法的规定》(1949.1.18)、《对北平市报纸、杂志、通讯社登记暂行办法的批示》(1949.2.18)、《关于对私营广播电台的处理办法给天津市委的指示》(1949.2.28.)、《关于未登记报纸施行新闻管制给华中局、华东局、西北局的指示》(1949.6.3)、《关于对旧广播人员政策的补充指示》、《全国报纸杂志登记暂行办法草案》(1950)等等,这些文件及其后一系列文件的颁布,使民国时期的不同政治取向、不同类型、不同创办主体的各类媒介都纳入到统一的管理体系中来,最终形成了效仿前苏联的“无产阶级党营媒介模式”一元体制。

1978年十一届三中全会以后的媒介制度变迁是典型的“渐变型”。这次媒介制度变迁以财政部同意《人民日报》等八家首都报社要求试行企业化管理的报告为标志,从此拉开了中国媒介“一元体制,二元运作”的制度创新过程,并形成了具有中国特色的“事业单位,企业化管理”的媒介制度模式。这次媒介制度变迁的渐进性表现在它不是同时改变一整套具有耦合关系的媒介制度簇(媒介管理制度、媒介采编制度和媒介经营制度),而是在保留既有媒介体制的情况下,改革媒介的经营制度,以此启动了改革开放以来的媒介改革。从改革的制度层面看,首先改革的是媒介的广告与发行领域,然后延伸至采编领域(扩版、创办子报子刊等),从制度创新来看,媒介经营制度的创新最为突出(如经营广告、自办发行、多元经营、公司化改革、媒介资本运作等制度创新);其次是采编制度;最后是宏观管理制度。整个制度变迁遵循的先增量、后存量,先边缘,后中心,先沿海地区,后内陆地区的顺序,表现出鲜明的渐进性[12]。从时间长度来看,第一个过程大概持续了100年,第二个过程大概持续了30年,第三个过程持续了40年左右;而第四个过程至今刚好30年,仍然处于演化之中。中国媒介的四次重大制度变迁可以通过表1-3来概括:

表1-3 中国媒介制度变迁的四个时段及演化过程

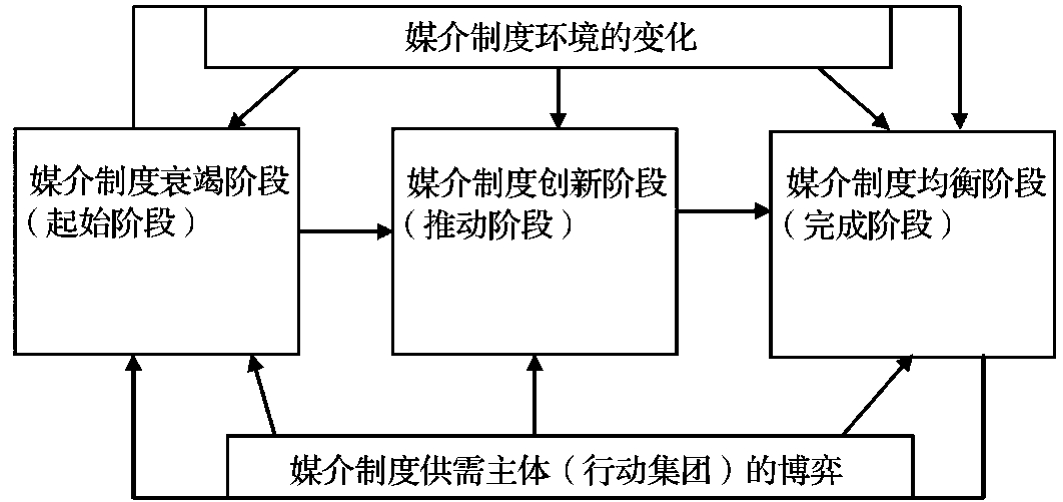

值得注意的是,从制度演化规律来看,媒介制度的突变与渐变没有绝对的界限,任何“突变”的过程都是以无数的渐变过程为基础的,任何“渐变”的过程也充满了一个个突变。制度变迁的过程实际上就是一个被历史制度主义者卡斯诺(Krasner,Stephen)所称的“断续均衡”(punctuated equilibrium)的过程。根据媒介制度变迁中“关键节点”的位置,结合制度的均衡分析理论和历史制度主义关于制度变迁的时序分析法,我们还可以构建出每一时段内中国媒介制度演化的过程,如图1-1所示:

图1-1 具体时段内的媒介制度演化过程

可以看出,从近代、现代、当代与1978年以来的中国媒介制度变迁每一时段,都经历了“制度衰竭阶段”、“制度创新阶段”和“制度均衡阶段”三个连续的过程,这三个过程即媒介制度变迁的启动阶段、推动阶段和完成阶段,这个过程是首尾相续的。一个时间单元内的已形成的制度均衡是下一个单元制度变迁的逻辑起点。由于媒介制度环境的变化或者媒介制度变迁主体的行为变化,暂时形成的媒介制度的均衡格局会被打破,引起新一轮的演化。中国媒介百年制度变迁的过程,也就是这样一个首尾相续的“启动—推动—完成(均衡)”和“再启动—再推动—再完成(再均衡)”的单元连接起来的,这也即历史制度主义学者卡斯诺的“断续均衡”(punctuated equilibrium)理论所表明的原理。在中国媒介制度变迁的这种“断点均衡”过程中产生了一系列的制度创新与制度更替,这些变迁的累积构成了中国媒介发展的全部历史。在这个持续的“均衡—非均衡—均衡”的形成过程中,有些制度均衡保持的时间特别长,或者在长时段的媒介制度变迁的过程中显得特别关键,规制了后面的制度变迁的路径、方向、速度,我们就称这样的制度均衡点为“关键节点”,1815、1911、1949与1978显然就是这样的关键节点,这是我们划分媒介制度变迁的标准所在。所谓次要关键节点,则指两个关键节点之间的“重要时刻”或“重要事件”,如1815~1911年的近代媒介制度变迁的中,1840年、1874年、1895年等都是次要关键节点。这一时间所发生的变化一定程度上影响了后一阶段的制度变迁,实际上无论哪个时间节点我们都无法忽视,因为媒介的制度变迁是一个延续的过程,也是一个累积的过程,是各种“合力”综合作用的过程。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。