图1香港政治的元点(香港回归)

理解香港政治,首先要找到它的元点。元点,不是原来的起点,而是“缔造时刻”(the founding moment),即香港特别行政区的缔造时刻,用日常政治语言来说就是香港回归。元点的意义是不能通过历史考证来发现的,而要借助理论想象来诠释。

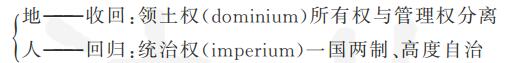

(一)地回与人回

香港回归,也叫收回香港,包括地回与人回。

何谓地回?地是不动的,国际政治划界变了,驻军换了,也就算回归中国(被中国收回)了。土地如何管理呢?香港基本法采取两权分离的模式,领土主权属于国家,管理权下放给香港,在深圳和香港之间设置边防,内地人赴港持通行证,视为出境,香港人回内地持回乡证,俨然一种特惠。香港地回,回归何处?领土内、边境外,“这么近、那么远”![2]

收回领土的过程固然持久艰难,而统治人民则是未来永久的事业。如果没有人的因素,光是收回领土,也就未必需要设立特别行政区、制定基本法了。何谓人回?港人何以为家?地还是那块地,房子还是各住各的房子。回归不是搬家,更不是人口大迁徙,而是改变政治归属,即“回归祖国怀抱”。“回归祖国怀抱”的第一层意思,也是最弱的意思是,人随地归。凡具有中国血统的香港居民,本人出生在中国领土(含香港)者,以及其他符合《中华人民共和国国籍法》规定的具有中国国籍的条件者,都是中国公民。第二层意思是,港人归属于国家创设的某种宪制之下和国家创设或赋权认可的法律秩序之下。第三层意思是人们常说的人心回归,包括民族认同、制度认同、文化认同。祖国是地理的,也是肉身的,是制度的,也是文化的。

香港回归与收回香港两个说法主语不同,收回香港是国家的主权行为,正式的说法叫恢复行使主权,香港回归是指香港(人)的主动行为,带有诗意和浪漫色彩。香港在地理上与内地相连,其人口绝大多数在人种上是中国人,这决定了香港缺乏独立的地缘条件和民族基础。1972年联合国将香港从殖民地名单中剔除,香港不具有独立自决的资格。在这个意义上,香港回归和收回香港可以通用。我们的政治叙事英明地把这两个说法交换使用,却掩盖了两个说法之间的裂隙,“一国两制”的背反式宪制安排的根源即在“地回人难回、人归心不归”。

(二)一个立宪时刻

香港回归,无论采取何种宪制安排,都是一个立宪时刻。制宪权的主体是中国人民,她以何种形式行使制宪权呢?《宪法》第31条和第62条授权全国人大决定设立特别行政区并规定其制度,似乎把对特区的制宪权转化成了最高权力机关的立法权。在我看来,这样处理不过是因为预见到一个新的制宪时刻,预见到制宪权要重新行使而事先设定一个授权规范而已,并不改变制定基本法的权力性质。全国人大的这个权力不是一般立法权,基本法也不是一般法律。以制宪权为逻辑起点,我们才能说全国人大可以制定和宪法内容完全不同的地方基本法,否则,我们就无法解释为什么基本法在内容上和宪法不一致却还“符合宪法”,从而有效。[3]这里所谓的“符合宪法”并非指基本法与宪法内容相符或二者基本的政治原则一致,而是指基本法与宪法都出于同一个制宪权。

必须承认一个客观的事实,面对九七回归,港人普遍不同意在香港实行内地的社会主义制度。在这样的前提下,国家用什么样的制度方式安置港人呢?制度的选择权从法律上说属于中国,实际决策时不能不尊重港人的意愿,不能不考虑英国政府的意见。事实上,基本制度是由中英两国以联合声明的形式确定下来的,最终由香港基本法以国内法的形式固化。香港基本法是中国宪法大厦的“别院”,是港人的制度之家。香港基本法包含两个最基本的原则:一是保留原有资本主义制度五十年不变;二是港人治港、高度自治。

香港回归,栖息在宪法的边缘处。

(三)港人法律身份安排

回归是对港人身份的重新安置,香港人口法律身份的复杂性是香港政治独特性及其困境的重要根源。由于两地经济水平相差悬殊,加之港人不认同社会主义制度,所以在宪法地位上有必要区分香港人口与内地人口,给港人作出独特的身份制度安排。

用什么语词来称谓香港人口?香港基本法选择了“居民”一词,在居民中进一步区分永久性居民和非永久性居民。香港居民绝大多数在人种意义上是中国人,少数是外国人,但绝对数也可观;不少居民拥有外国国籍;还有些永久性居民拥有外国居留权。“回归”一词,对居留在香港的外国公民是无意义的;对于那些拥有双重国籍的中国人和那些保留外国居留权的永久性居民,回归是三心二意的,一旦不如意就可能远走高飞,如何指望他们政治忠诚?

政治上如何合理安置各种不同法律身份的居民呢?香港基本法把居民作为基本权利和自由的主体,其中,选举权和被选举权限于永久性居民。担任某些特定职位的权利以中国公民资格为条件,比如香港行政长官、政府主要官员、立法会主席、终审法院和高等法院的首席法官。

香港基本法对上述公职都规定不得拥有外国居留权,另外,香港基本法关于立法会议员的规定有一个比例限制,拥有外国国籍和居留权的议员不得超过百分之二十。

应该赋予香港永久性居民中中国公民的公民资格以什么内涵?他们的基本权利除了对应于香港特区政权,和国家如何对应?基本法豁免了香港永久性居民中中国公民对国家的纳税义务和服兵役义务,在他们身上,国家主权如何体现?如何培养他们的公民意识?由于实行高度自治,除了基本法附件三所列的法律,其余国家法律不在香港实施,除紧急状态外,国家在香港没有落地执法权。

居民本是一个地方性概念和行政管理的概念,不具有政治内涵。基本法把居民作为基本权利的主体,把永久居民作为政治权利主体对待,可见香港政治的门槛何其之低。这颠覆了宪法学的正统教义,因为在宪法学上,公民才是基本权利的主体,公民资格是和国家相对的政治道德资格。其隐患不在于把香港居民中的非中国公民纳入基本法的保护,而在于几乎把公民概念的规范内涵消解殆尽,而我们还在奢望民族血缘情感发挥无限功用。从基本法对香港人口法律身份的极度包容性来看,国家对香港的治理模式与其说是主权模式或单一制,不如用当下中国流行的政治哲学语言来说,是天下主义。近些年,中央对香港寄予过高的政治期望,和基本法用居民取代公民、无限度豁免公民义务的宪制安排明显不符,缺乏起码的法律制度的支持。中央希望港人分享国家发展的荣耀和民族自豪感,可偏偏忽视了“国家荣耀”是和个人自由相对的一个政治原则,主要指向国家的整体存在、公民义务和忠诚。[4]

港人回归,以城界分,凸显居民、淡化公民。

(四)新的政治纪元

香港回归,即国家对香港恢复行使主权,这本该开启一个新的政治纪元。以何年为元年?1949还是1997?香港人的政治生物钟能倒过“政治时差”来吗?在物理学上,伦敦和北京相差八个小时,在政治上的时差是多少呢?由于担心港人不习惯回归产生的政治时差,所以国家决定实行“一国两制”、授权香港高度自治。特殊的制度空间,同时也具有时间意义。十八九年了,“七一”庆回归、“十一”国庆反而变成了很多人抗议游行的固定节日,可见很多人的政治时差还是倒不过来。令人费解的是,年轻一代本该没有政治时差,伦敦的大本钟并不为他们敲响,却逐渐发展成了对抗新纪元的主角了。什么样的妙手才能拨正他们的生物钟呢?

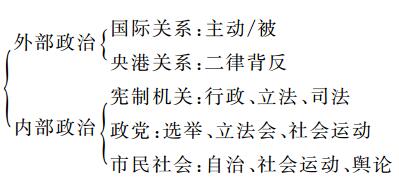

图2香港政治的内外结构

香港政治,包括外部政治和内部政治。外部政治,无论是国际政治关系还是央港政治关系都不能简单以“政治环境”而言之,广义上说都是香港政治的一部分,都对香港内部政治产生直接的影响,有时体现为官方形式,有时体现为社会运动。同时,国际层面的压力和影响对中央的治港策略也发生一定的影响。这是香港政治变量多、不确定性强的根本原因。

1.外部政治

香港的外部政治包括两个层面,一是国际关系,一是央港关系。

在国际关系层面言说香港政治,有一个两难。一方面,地方无外交,香港无论在法律上还是在事实上都不是一个独立的政治实体,何来国际政治?然而,另一方面,由于历史原因香港问题从鸦片战争以来就是一个国际问题,回归后香港虽不具有国际法主体地位,却保留了很多国际条约和组织中的资格,而且由于基本法授权香港实行高度自治,自行处理对外事务,国际政治对香港政治产生了实实在在的影响。

香港在国际组织中的地位是笔难得的好资产,应该研究如何进一步利用。至于国际势力对香港政治的影响,特别是对国家安全构成多大威胁,香港有没有可能发展成为国际势力攻击国家政权的桥头堡,应该客观地评估。

作为一个地方单元,香港和中央之间的政治关系是理解香港政治的一个关键。由于基本法授权香港实行高度自治,所以央港关系不同于内地的央地关系。这里存在一个宪法难题:如何在宪法上把实行高度自治的地方概念化?基本法名之为“特别行政区”,行政区是个普通名词,中国宪法上的行政区不是一个行政主体,更非政治实体,“特别”一词是“一般”“普通”的反义词,本身不传达任何规范内涵。特别行政区究竟特别在哪里?概括地说,就是高度自治,具体内容要看基本法的规定。关于央港关系的二律背反,本文第四部分将详细阐述,此不赘言。

到目前为止,国际政治主要不是一个制度问题,而是一个策略问题。由于香港问题从一开始就被国际化了,所以国际政治的策略性侵袭、染污了基本法的宪制安排。按理来说,中央地方关系主要是一个权力关系,央地权力关系是宪制问题,而非策略问题。可是,在权力严重不足的情况下,中央管治依靠什么?我们不得不沿用和发扬传统的统战。统战是一种整合与团结的策略,起源于对抗政治,而在主权之下,政治整合的根本途径本该是宪法而不应该是统战。换言之,中央的工作重心应该转移到制度设计和宪治程序上来,把政治团结的工作摆在台面上按规则进行。沿用统战策略客观上对于基本法的统合功能既有促进作用也有妨碍的作用,其促进作用是短期效应,久而久之,策略的效益耗尽,副作用则越来越明显。

2.内部政治

关于香港内部政治,后面在对峙的结构图中将详述,这里只需要指出内部政治的三个层次就够了:宪制政权机关、政党、市民社会。理解香港政治,必须注意两点:第一,香港的自治体现为两个方面,一是香港特区政权相对于中央实行高度自治,二是香港社会相对于特区政权实行自治。第二,虽然香港没有政党法,但自由竞争的政党政治的存在是客观的事实,不过政党和政府之间被切断了组织关联性,导致政党以派系利益为中心,失去以整体利益为导向的动力机制,偏好社会运动和街头政治。

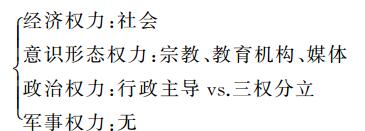

3.社会权力

“社会是由多重交叠和交错的社会空间的权力网络构成的。”社会的权力网络大体可分为经济、意识形态、政治和军事四种。[5]

图3香港社会的权力重心

(1)经济权力。香港经济权力的重心在社会而不在特区政权。即使不承认“经济权力——政治权力”之间存在一种决定与被决定的线性结构,我们也必须承认政治权力和社会经济权力有必要维持某种联系。自由经济的基本规律是少数人掌握多数财富,西方资本主义政治的基本经验是,通过政党和议会的代表机制间接地把经济权力和政治权力链接起来,同时用普选权,即普罗大众的投票权来制约少数人的经济权力,维持政治体的平衡。那么,香港社会的经济权力与国家层面的、香港本地的政治权力如何勾连呢?如果侧重于把香港当作一个以商业为主体的多功能综合体,那么,实行功能代表制就名正言顺。如果侧重于把香港当作一个民主自治的地区来看待,那么,直接以大企业、大老板为抓手,赋予他们以政治角色,不仅未必得力可靠,反而容易丢了群众。

(2)意识形态权力。广义意识形态包括提供生活终极意义的宗教和世俗的意识形态。香港意识形态权力的重心不在特区政权,而分散在宗教、教育机构和媒体手中。意识形态权力是弥散性的权力,通过心灵安抚、真理或“普适价值”之声称和参与仪式等方式“自由地”行使支配权。它可以超越社会空间,穿越经济、政治、军事权力的边界,四处弥散。[6]更有甚者,意识形态权力本能地追求普世化,总是努力地穿越民族和国家的边界。香港没有自己固有的意识形态,而依靠继受外来意识形态展开自己的政治论述。香港主权在我,意识形态却和西方世界连接在一起。建制派和反对派在意识形态上虽然有一定的对立,但具有很大的同质性,很多人共享同样的宗教信仰和价值观。故此,中央被紧紧地扭结在意识形态权力网络之中,建制派没有独立的论述能力,只能附和中央的声音。

(3)政治权力。香港是中国的一个地区,其政治权力是一种地方自治权,源于中央授权,不是原生型的权力。香港又不同于普通行政区,是一个特别行政区,实行高度自治,其权力虽然有边际,但其广泛程度远甚于联邦制下的州权,很多权力属于主权权能。[7]这是中央感到香港事情难办的一个重要原因。权力不足谋略补,所以中央对港工作要倚重惠港政策和统战。

香港政权机构分为立法、行政、司法三块,三权构成一种什么样的结构呢?很多学者提倡行政主导,我想问的是,我们心目中的行政主导是一种什么模式呢?如果是美国的总统制模式,那么,它和三权分立制衡是不矛盾的,但总统是选举获胜的,有政党支持和民众选票支持。如果是英国的责任内阁制模式的话,那么组阁的政党必须是议会中的多数党,即便是政党联合,也必须是第一大党的人才能作首相。如果是前英国殖民统治的港督模式的话,那可是独裁制,不能有立法会,即便有也只能是咨询性质的机构,而且要官守议员占到一定比例才行。我不反对行政主导的提法,但我认为这种行政主导是在对峙结构基础上的权力组织模式。诚然,在基本法上,权力分配明显地倾向行政,但是由于没有相应的政治配套,法律上的权力分配并不能落实为实实在在的政治格局。

(4)军事权力。香港没有军事权力,因此香港不存在军事割据的危险。“港独”势力虽然具有舆论影响,也产生了一定的社会破坏性,但其可能拥有的暴力极其有限。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。