一、索卡尔事件及其实质

20世纪,人类经历的世界大战有两次,但经历的大规模学术之战却有三次。两次世界大战真可谓“惊天地、泣鬼神”、“草木为之含悲,风云因而变色”,最后以明确的胜负而告终。三次学术之争,只是茶壶里的风暴,却无休无止。世界大战带来的是人类文明的浩劫,学术之争带来的却是人类思想的繁荣。

三次学术大战,都是科学与人文之战。八十多年前在北京爆发的科玄论战,虽然集中在数月之内,但其回声至今不绝。20世纪50年代在剑桥爆发的两种文化的讨论,几乎波及整个西方世界。20世纪90年代爆发的科学大战,则以前所未有的规模和速度席卷全球文化界,今天仍如火如荼。如果说第一次学术大战基本上是从限定科学的疆域开始,第二次学术大战的主要目的是填平两种文化的鸿沟,那么,第三次学术大战则主要是检讨两种文化的游戏规则。三次学术大战的主题不同,但遇到的问题却常翻常新,甚至可以说,论战中涉及的基本问题,也许我们永远都无法回避,也无力解决。这是一个悖论:在这种无法努力之中,两种文化的特质更加明晰也更加模糊,两个文化阵营在沟通的同时也更加不理解,不同思想派别在整合的过程中更趋多元化。然而,这就是文化的进步。[15]

纵观历史,我们会发现:任何一个重大历史事件的全面爆发都有其导火索。像第一次世界大战的导火索就是1914年6月萨拉热窝刺杀事件;而第二次世界大战全面爆发的导火索是1939年9月德国突袭波兰。导火索引发一连串的连锁反应,使历史事件的影响迅速扩大,成为重大的历史事件。

索卡尔事件正是科学大战的导火索。何谓索卡尔事件呢?纽约大学的量子物理学家艾伦·索卡尔(Alan Sokal,美国)为后现代反科学思潮(也是对科学的一种思考)的泛滥而感到震惊和不安,于是决定撰写一篇名为《超越界线:走向量子引力的超形式的解释学》的文章。他计划在其文章中制造一些常识性的科学错误,如它求助于权威而不是论证的逻辑、证据,胡乱套用科学理论,肆意攻击科学方法等等。也就是要让它“坏”到极点,变成一篇纯粹是胡说或错误的文章;另一方面,又要让文章“好”得不能让杂志的编辑们察觉出作者的真正意图。为此索卡尔作了充分的准备。为了收集后现代主义与当代科学的“联系”,他收集了几乎所有的重要文章。在充分占有材料的基础上,一篇几近“完美”地表明后现代哲学的进步已经被后现代科学,特别是量子物理学的后现代发展所“证实”的文章就这样完成了。完稿后,索卡尔向他的朋友透露,他准备把文章投给《社会文本》——这份创刊于1979年的杂志在文化研究者中享有很高的声誉,被《纽约时报》称为“一种善于在文化论战领域中创造一种趋势的杂志”。索卡尔的朋友告诫他:他可能会被这一著名杂志精明的编辑们识破,所以最好另投一家不太出名的杂志。但索卡尔还是坚持己见。在收到索卡尔的稿件后,安德鲁·罗斯代表编辑部向索卡尔表示感谢,称这是一篇“十分有趣的文章”,并准备把此文收集到“科学大战”专刊中。在编辑们看来,此文难得之处在于它出自一个物理学家之手。索卡尔回信表示感激,并称自己感到十分鼓舞。与此同时,索卡尔已经开始着手准备对自己的文章进行曝光的工作。在他的“诈文”发表后不到一个月的时间内,他的另一篇文章便在《大众语言》杂志上发表,题目是:《曝光:一个物理学家的文化研究实验》。这一诈文事件引起了知识界的一场轰动。这就是著名的“索卡尔事件”。

这一事件不仅引起了大众媒介的极大兴趣,而且也使这场争论越来越偏离严肃学术讨论的方向。正像《“索卡尔事件”与科学大战——后现代视野中的科学与人文的冲突》一书的中文版编者所言:

这是一场真正的科学与人文的大论战,在人类思想史上,还没有出现过涉及面如此广泛的论战,它几乎涉及人类文化的各个领域,吸引着全球如此众多的科学家、哲学家和人文学科的研究者的介入,而且这场论战已经进入到了大众传播媒介,引起了人们的广泛注意。

在以后的几年中,争论双方进行了充满火药味的论战。论战的焦点集中在5个方面:(1)社会建构主义;(2)女性主义批判科学的理论与实践;(3)激进的生态主义对科学与技术的强烈排斥立场;(4)“新时代科学”;(5)后殖民主义的科学观。学术研究似乎变得无关紧要,双方也都缺乏了解和理解对方的愿望,双方草率地将其论战文章发表在报纸和通俗刊物上,从而演变成了一场科学与人文的公开论战,一场公开表演的“聋子对话”。

“科学大战”,是发生在20世纪末期科学怀疑论的激进形式对现代科学得以立足的合理性、客观性、真理性的全盘否定引发的一场后现代思想家与科学卫士之间的大论战。科学大战本质上是两种文化——科学文化和人文文化的大战。其实有关两种文化的割裂,早在文艺复兴的早期就现端倪并被一些敏锐的思想家观察到。被称为“早期文艺复兴三杰”之一的彼得拉克(F.Petrarch,1304—1374,意大利),出于尊重人性和提倡道德的愿望,公开地批评科学特别是医学。他在《对医生的指责》一文中,用极为刻薄的语言警告医生:

去干你的行当吧,去修理人的身体吧,但愿你能成功,否则就杀死他,再去索取你的酬金……你怎么可以干如此卑鄙的勾当,让修辞学委身医学,让主人服侍奴仆,让自由的艺术从属于机械的艺术呢?

一百多年后,洛伦佐(Lorenzo)在写给朋友的一封信中指出了一个有趣的现象:佛罗伦萨(Firenze)的学者和思想家们认为帕多瓦(Padova)的大师们的见解是“古怪的和充满幻想的”。实际上他在这里揭示了分别以两所名城为代表的文艺复兴时代的不同文化走向,一方是坚守亚里士多德阿威罗伊传统、以精密科学和逻辑推理为旗帜的帕多瓦的医生和科学家们,另一方是以“回到柏拉图”为信条、高扬人性第一的佛罗伦萨的诗人、艺术家和人文学者之间的对垒。这一现象后来被雷南(Renan)在其著作《阿威罗伊》(Averroé)中表述为著名的命题:Padovavs.Firenze。

启蒙时代的重要思想家卢梭(J.J.Rousseau,1712—1778),则通过夸大雅典和斯巴达在审美旨趣上的差异来申扬其反理性主张。1750年,第戎科学院举办了一次征文大赛,题目是“艺术与科学是否有益于人类?”以反方立场应征的卢梭一举夺得桂冠。他指出文化在教给人类种种非自然需求的同时,也强使人类受制于这些需求,因此他赞美斯巴达而鄙夷雅典;他认为科学产生于卑鄙的动机,文明人是腐化的,只有未开化者才具有高尚的德行。1754年他在《论不平等》中进一步发展了这些观点。翌年当他把这一著作送给伏尔泰后,后者对他进行了尖刻的嘲讽,从而导致这两位启蒙大师的终身对立。严格说来,卢梭的反理性倾向并没有涉及“两种文化”的分野。在他眼中,艺术与科学一样,都是人类腐化的结果;然而他强调尊重人的天性和感情的思想,却对18世纪欧洲浪漫主义运动产生了强大的影响。早期的浪漫主义者追求一种动荡的、有风险的生活,在对农民的田园式生活进行理想化的同时诅咒工业革命,以及由此带来的社会与物质两方面的丑恶后果。

被称为维多利亚时代“人文主义传统在英、美的伟大继承者和传播者”的马修·阿诺德(M.Arnold,1822—1888),也提出过类似“两种文化”的观点。他在1869年那篇享有盛名的论文《文化与无政府状态》(Cultureand Anarchy)中,对英国人所“尊崇的机械与物质文明”,和使得“人性获得特有的尊严、丰富和愉悦”的文化之间作了一番对比,认为人类“对机器的信仰已经到了与它要服务的目的荒谬地不相称的地步……好像机器本身或其作为目的就存在一种价值似的”。他认为现代文明更应该珍视自古希腊以来的人文主义理想,因为“与希腊罗马文明相比,整个现代文明在很大程度上是机器文明,是外在的文明,而且这种趋势还在愈演愈烈”。1882年,为了回应赫胥黎“文学将不可避免地被科学所取代”的论点和在学校中限制古典教育的主张,阿诺德在同样以瑞德命名的题为《文学与科学》(Literature and Science)的演讲中指出:

只要人类的天性不变,文化就将继续为人类的道德理解提供支点。

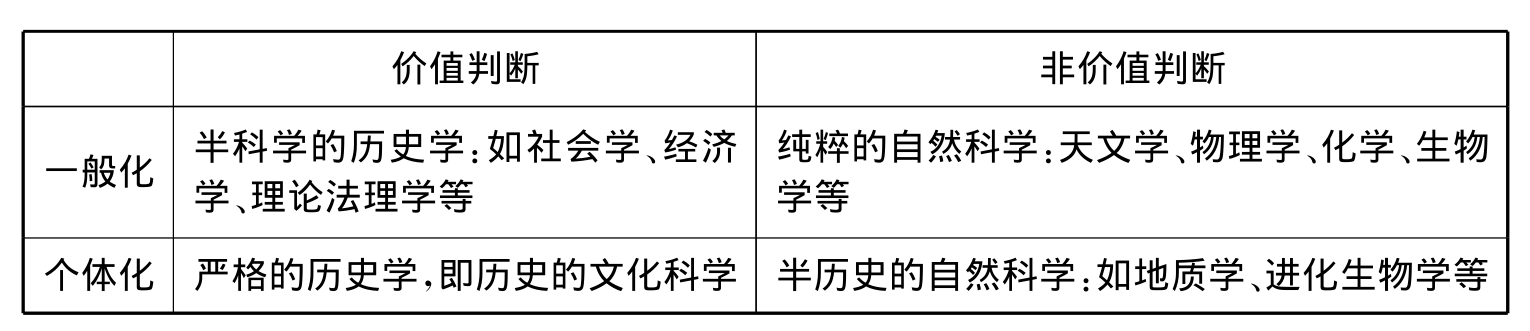

19世纪末最接近于对“两种文化”的分野进行表述的,是标榜新康德主义的弗赖堡历史学派传人李凯尔特(H.Rickert,1863—1936),其代表作是发表于1899年的《文化科学和自然科学》。他在书中围绕着科学的分类问题,展开自己的历史哲学理论,提出了自然与文化、自然科学与历史的文化科学这两种基本对立。按照他的观点,自然是那些自生自长的东西的总和,文化则或是人们按照预定目的生产出来,或是虽然业已存在、但至少由于其固有的价值而受到人们特意保护的那些事物。他强调“价值”是区分自然与文化的尺规:一切自然的东西都不具有价值,都不能被视为财富,从而不需要从价值的观点去进行考察;相反,一切文化的产物都必然具有价值,都可以视为财富,因此必须从价值的观点加以考察。类似地,他也把自然科学与历史的文化科学形而上学地对立起来:前者不以价值判断附加于所考察的物件,其兴趣在于发现事物或现象的普遍联系和规律,如天文学和物理学;后者旨在研究与普遍的文化价值相关联的物件,并关注物件的特殊性和个别性,如严格的历史学,其他一些学科则界于这两种截然不同的科学之间。李凯尔特的科学分类原则大体如下表所示:

另一方面,科学革命的胜利和工业革命的成就,使一部分思想家对科学必然导致社会进步产生了一种近乎狂热的幻想,边沁(J.Bentham,1748—1832)的功利主义、孔德的实证主义,以及斯宾塞的社会达尔文主义,都从不同的方面促进了这种观念的传播。孔多塞(J.A.Condorcet,1743—1794)和皮尔逊(K.Pear‐son,1857—1936)则可称为这种思潮在科学界的重要代表。

孔多塞试图以数学方法处理社会政治问题,从而使社会科学摆脱人类感情的蒙蔽而迈入纯理性的王国。他在《人类精神进步史表纲要》(Esquissed’un Tableau Historiquedes Progrèsdel’Esprit Humin)一书中,对人类理性的发展必将带来社会进步寄予了无限的希望。皮尔逊则通过《科学的规范》一书,充分表达了19世纪科学家对哲学家的优越感,他嘲讽康德发现宇宙被创造只是为了使人的道德行为有一个可以表现的场所,黑格尔(Hegel)和叔本华(Schopen‐hauer)甚至在不具备基本物理知识的情況下“说明”宇宙。他在书中写道:

诗人可以用庄严崇高的语言给我叙述宇宙的起源和意义,但是归根结底,它将不能满足我们的审美判断、我们关于和谐与美的观念……我们的审美判断要求表象和被表象的东西之间的和谐,在这种意义上科学往往比近代艺术更为艺术[16]

黑格尔哲学威胁要在德国压制幼稚的科学的时代已经过去了……任何种类的哲学教条或神学教条即使在数代人期间能够阻止科学研究进步的时代,已经一去不复返了。[17]

1942年,默顿在《科学界的规范结构》一文中,提出了科学的四条社会规范,加剧了科学与人文的分裂。默顿从认识论的角度,将科学的精神气质归结为四条,即普遍主义、公有性、无私利性以及有条理的怀疑主义。这四条规范,分别从科学评价、科学交流传播、从事科学研究的动机以及科学方法论等方面,排除了任何个人和社会价值因素对科学知识的干扰。于是,科学中的人文因素逐渐丧失,人类理性的光辉被遮蔽,科学理性最后只剩下工具理性。

后现代哲学家格里芬,甚至把科学中的人文因素斥之为“魔”,并提出这种仅具有工具理性的现代科学为祛魔。实际上,随着近代科学在西方社会中权威地位的确立,近代科学导致了整个世界的祛魔,不仅自然界祛魔,而且人与社会领域也在祛魔,科学理性被推到极端,形成唯科学主义。唯科学主义在工业文明的推动下,成为西方社会思潮的主流,而关注人的本质、注重人的价值的人文主义则一度式微,科学文化与人文文化从此分离并对立。[18]

由此看来,“两种文化”的分裂久已存在,斯诺只不过是将其明确地表述出来罢了,由索卡尔事件引发的科学大战将两种文化对科学本体、方法论等涉及科学哲学的元问题进行了两种思维的对垒,并尝试做一些调和。可见,科学文化与人文文化的割裂与制衡,乃是人类近代思想史上一条醒目的轨迹。

重大历史其背后都有其深刻的历史根源,并非只有此导火索才能引发,或许彼导火索也能引发。正如恩格斯评价拿破仑建立帝制时的一段精彩的论述:

恰巧拿破仑这个科西嘉人做了被本身战争弄得精疲力竭的法兰西共和国的所需要的军事独裁者,这是个偶然现象。但是假若没有拿破仑这个人,他的角色就会由别一个人来扮演。

由索卡尔事件引发的科学大战也有其深刻的历史根源。这场战争的深层诱因来自于当代科学的表述危机,即:作为现代文明支柱的现代科学遭受后现代主义的猛烈批判。20世纪70年代以前的科学社会学,主要探讨科学家的行为规范、动机,科学如何避免偏见等诸如此类的问题。尽管这种默顿传统的科学社会学并非自始至终都在赞颂科学家的高大形象,但总的来说其核心在于解释科学建制如何使科学家把工作做得更好,科学家看不出其中会有什么威胁,因此,默顿学派的成员会受到科学界的接纳和欢迎,有些成员被列入《科学》杂志的编委就是例证。

我们有理由相信托马斯·库恩对20世纪的科学大战的爆发有深刻的影响。托马斯·库恩1962年发表的《科学革命的结构》在后来展示出了巨大的影响力。尽管学术界关于库恩的这部著作究竟对科学知识社会学产生了何种程度的影响一直争论不休,但有一点可以肯定,他拓宽了后来学者们的视野,使他们变得更大胆,敢于把自然科学本身当作一种文化建设实践来研究。

于是,从70年代早期开始,一些科学社会学家把注意力转到科学的内容上,从而导致了科学知识社会学的产生,如爱丁堡强纲领学派和巴斯(Bath)学派。这些研究强调科学知识的文化基础,认为人们以不同的方式来解释同样的实验和理论,可以得出不同的结论。与此同时,科学史变得更为专业化,不再是溢美之词。此外,看起来不相关的领域,文学批评、文化理论、女性主义研究等等,开始把科学的术语和概念整合到它们的研究之中,甚至把科学的问题和科学的实践变为它们的主要研究对象。在许多人看来,科学论中出现的这些新的发展趋势是对传统科学观的挑战,需要认真地面对并且予以严厉的批判。实际上,在科学大战爆发之前,科学论研究领域内部的批判早就开始了,并且科学哲学家的表现最为突出,不过是由于主要局限于专业领域内部并未引起科学界的注意。70年代以来科学哲学家、科学史学家的研究注重科学中的人为因素,探讨科学知识是怎样由于这些人为因素的作用而带来不确定性,科学是社会建构的结果,他们研究的问题包括科学制度的社会特征、科学研究所依赖的文化环境以及表达科学发现的语言等。与此形成鲜明对照的是,大多数科学家往往坚持传统科学论的观点,更着重于科学知识的客观真理性以及科学发现过程的客观性。

尽管要准确地回答为什么在20世纪90年代中期突然爆发了科学家与科学论研究者之间的科学大战这一问题并不容易,但是,把哈里·科林斯(Harry Collins)和特雷弗·平奇(Trevor Pinch)在1993年出版的《人人应知的科学》作为一个重要的导火索却并不是没有根据。人们不难看出,这是一部旨在向普通读者介绍科学知识社会学基本思想的著作。其核心论点是科学研究不是一个客观地、绝对无误地产生真理的过程,相反,它是一个非常人性化的社会过程。科林斯和平奇在书中讨论了“证明”相对论的两个实验、冷聚变、巴斯德与生命的起源、引力波的发现等案例,目的不是展现机械的实验在判决相互竞争的科学假说中的重要作用,而是力图向读者描绘更加复杂的科学进步过程。给读者留下的印象似乎是一些科学理论主要来自一两个判决性的实验,而科学家对这些实验结果的解释又往往具有某种主观成分,似乎暗示有些科学理论(比如相对论)并没有得到实验事实的支持。虽然物理学家戴维·迈尔曼(David Mermin)于科学大战高峰期的1996年才在《今日物理学》上发表两篇针对这本书的批评性评论,后来并在该杂志上与柯林斯和平奇进行了两回合的论战,但是,由于这是一本向公众“兜售”方法论相对主义科学观的书,更容易引起科学家对科学论的敌意和不安。

总的看来,20世纪70年代,随着后现代主义向科学领域渗透,后现代反科学思潮表现出两大特征:相对主义和知识权力说。后现代反科学思潮对科学研究的合理性、逻辑标准、客观真理与实验证据等科学的本体论和科学的认识论基础进行了全面的颠覆,强调科学中的政治权力的规则,把科学领域视作一种权力—利益场所,强调科学是一种社会建构。科学哲学家和科技史学家对关于科学的分析令科学家感到不快,物理学家费曼曾说:

科学哲学对于科学家就像鸟类学对于鸟一样,毫无用处。

温伯格在《终极理论之梦》一书中则用“反对哲学”作为一章的标题,似乎就表达了这种不快。人文学者和科学家在长期的对立中彼此不屑沟通,正如托马斯·库恩所说的“范式不可通约”一样,两种范式的斗争真的是不可避免的吗?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。