4 汉语语法的意合建构

一、语法中的“主客二分”与“天人合一”

从某种意义上说,中西文化的差异,可以归结为语言之形神关系的差异。语言以形式传达意义,在意义对形式的依赖方式和程度上,中西文化选择了迥然有异的路径。西方文化认为,世界与人的关系是一维、平面的关系。人为了认识世界才和世界发生关系。于是人被从他生存的世界中分离抽象出来,努力去追求对客观世界认识的确定性。西方哲学家们在对世界本原的探讨中,提出了一系列的世界的“始基”。如泰勒斯的“水”,以万物皆由水而生成,又复归于水;赫拉克利特的“火”,以火为万物本原,一切皆火的燃烧和熄灭;毕达哥拉斯的“数”,以数为事物的原型,构成宇宙的秩序;柏拉图的“理念”,以理念为个别事物的范型;德谟克利特的“原子”,以原子由不同秩序和位置的结合产生物体。他们都力图从独立于自我的自然界中抽象出某种纯粹形式的简单观念,追求一种纯粹的单一元素,来建构客观世界。客观世界是前提,人的认识由客观给予,作为认识载体的语言,其意义也由客观到主观。于是确定性和形式化成为西方人思维和语言的特质。当主体和客体分离,承担主客体关系纽带作用的语言就力图与客观世界完全对应。西方语言以丰满的形式特征描述确定的意义世界,正是要将被割裂的主、客体联系起来。如果没有这种确定性和形式化,面对客体的主体就无法去把握世界。

西方语言由其哲学本体论而规定的“以形摄神”的建构方略,在西方语言学家的论述中也清晰地表露出来。萨丕尔在论述“语言的成分”时十分肯定地说:“总括起来说,从言语的现实里抽象出来的语言的根本成分和语法成分,适应从经验的现实里抽象出来的科学的概念世界;而词,作为活的言语的现实存在的单位,则适应人的实际经验的单位、历史的单位、艺术的单位。句子呢,只有在我们觉得它是由深藏在词里面的根本成分和语法成分所构成的时候,才是完整思维的逻辑的对应物。”[21]语言与世界的“适应”和“对应”,使西方语言具有很强的形式自足,即语言要表达的各种意义与关系大都有了形式上的标志。于是西方的语法分析也就追求最大限度的形式化描写。由此形成的“普通语言学理论”或“现代语言学理论”,本质上也是一种形式理论。

中国文化并不把人与世界对立起来,而是主张“万物皆备于我”、“万物与我为一”。人被视为世界不可分割的一部分,“赞天地之化育”,与宇宙精神相往来。没有割裂和分离,也就没有必要与世界重新发生关系,也就不存在对世界的视觉模式的认识,因为人体现了世界和宇宙的各个方面。《中庸》在这方面作了清晰的表述:“唯天下之至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”天地万物之性与人性是一致的,尽人之性可以尽物之性。这是一种与西方“主客二分”不同的“天人合一”的文化精神,是一种主体涵盖客体的思维。

中国从仰韶文化、河姆渡文化以来约七千年中,以农耕为主的与自然进行物质交换的特殊方式一直在全部经济生活中占统治地位。科学的发展主要和农业生产相联系。这种田园文明把人和自然界看成是有机联系、相互作用的,把世界看作有机联系的整体。如李约瑟等西方科学家所指出的那样,再没有其他地方表现得像中国人那样热心于体现他们伟大的设想:“人不能离开自然”的原则,由此形成的“天人合一”的思维形式,其特点就是坚持普遍联系、整体考察。“合一”成了一个具有稳定性和普遍性的思维模式:知与行、内与外、阴与阳、形与神……所强调的都是相互融合、沟通、作用。这种思维模式必然使中国人对世界的认识和把握带有综合性的特点,反映在语言和语言分析上就是注重言与意的统一,以神统形。运思的方向不是指向形式的确证,而是指向内心的领悟;不讲究分门别类的精确,而讲究融会贯通的全面;不为枝节末叶所卡住,而具有很强的随机性和丰富的联想余地。语言表意之“神”控制着“形”,稳定着“形”,解释着“形”。

老子

对于中国语言这种独特的形神关系,古代思想家作过充分的论述。哲学上的天人合一,其立足点是人的主观体验和感悟。因此在形与神、言与意、文与道这一对对矛盾范畴中,神、意、道这些语言的本质方面是主要的,与之相对的语言的形式方面不具有独立性。中国古代哲学的一个重要命题是“言不尽意”。《老子》即云:“道可道,非常道”,“道常无名”。“道之出言,淡乎其无味。”庄子进一步解释说:“世之所贵道者,意也;意有所随,意之所随者,不可言传也。”(《庄子·天道》)这些哲人认定语言形式的表意功能是很有局限的,甚至“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也”(《庄子·秋水》)。这就注定了中国文化不可能发展繁复的语言形式。庄子对于言意关系有一个著名的比喻,即:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。”(《庄子·齐物论》)在这里“言”只是达意的一个触发机制。它有意,但又不能尽意。据《世说新语·文学篇》载:“庾子嵩作《意赋》成,从子文康见,问曰:‘若有意也,非赋所能尽;若无意也,复何所赋?’答曰:‘正在有意无意之间。’”言之于意,正是这种“有意无意”的关系。所以汉语的建构须引导人们思考言外之意。“意犹帅也。无帅之兵,谓之乌合。”(王夫之《姜斋诗话》卷二)同样,“以神为主者,形从而利;以形为制者,神从而害。”(《淮南子·原道训》)汉语的语法形式,正是在意(神)的统摄下安排结构的,这样的语法与“以形摄神”的语法之根本不同,在于它是一种意役之法、意会之法、功能之法、活用之法。

钱基博谈到中西文章、文法之异曾指出:“我国文章尤有不同于欧美者,盖欧美重形式而我国文章重精神也。维欧美之尚形式也,故为文皆有定法,……皆缕析条分,日趋精密。后世无不本此以为著述。是以文少隐约模棱之弊,此其利也。然其失在过泥形式,文章不能活用,少生气。”“数千年来,中国无如欧美之文法书,而欧美文法学说则日新月异,岂非以形式可说而精神不可说乎?”[22]我国现代语法学力图引进大量的欧美语法规则,配以大批“循规蹈矩”的汉语例句,来“说”汉语语法。然而正如吕叔湘所说:“许多语法书,夸大点儿可以说是几乎所有的语法书,都只举些很‘听话’的例子,因而全书‘整齐清洁’,看起来很舒服,可是拿到课堂上去讲,就常常受窘,学生能提出一大堆事例,都是书上没有照顾到的。”[23]这不仅是因为中西语法体系的不同,更重要的是西方语言的形式和意义都具有“可说”性、确证性,汉语的形式和意义却难以用“说”来驾驭。我国古代语文学也谈文法,但认为“法有死法,有活法”(叶燮《原诗》)。“有一定之法,有无定之法”(姚鼐《与张阮林》)。二者的关系是“相济而不相妨”(同上)。因为“文成法立,未尝有定格也。传人适如其人,述事适如其事,无定之中有一定焉”(章学诚《文史通义》)。“法”以文意为转移。文意恰当地表现出来,文法也就立在其中。“无定之法”一旦经过人的“心营意造”即成“一定之法”。“故善用法者,非以窘吾才,乃所以达吾才也。”(姚鼐《与张阮林》)从这里可以看出,汉语语法是“以意运法”的“活法”,而非“以意从法”的“死法”。“神”之于“形”的“运”和“从”的区别,是中西语法的根本区别。

汉语语法的“以神统形”具体表现在三个方面。一是神形同构,即结构的安排循事理逻辑。二是神形异构,即形变而神不变。三是以神解形,即形之多义和歧义由神来化解。

二、汉语结构的自然之序

神形同构,即语法的结构体现语义的结构,按照语义上的先后、大小、重轻等自然次序安排结构成分,这是汉语语法的一个特点。神与形的同构并不是由于二者的对等或对应,而是由于“文以意为主”,是“意在笔先”,“以意役法”的结果。中国语言在表意上的这一特点,赋予语言本身一种本体论的性质,即“文便是道”。古人云:“道者,文之根本;文者,道之枝叶。惟其根本乎道,所以发之于文,皆道也。”(《朱子语类》卷一百三十九)中国语言在表意上的这一特点,也使语法的研究难以获得独立的地位,因为在人们看来,“传有之:‘三代无文人,六经无文法。’无文人者,动作威仪,人皆成文;无文法者,物理即文,而非法之可拘也。”(宋濂《宋学士文集》卷六十六)文法即意法,意之表达又非“法”之可拘,而是“文成法立”,所以只要专注意义,就把握了语言的组织。如范晔所言:“情志所托,故当以意为主,以文传意。以意为主,则其旨必见;以文传意,则其词不流;然后抽其芬芳,振其金石耳。”(《狱中与诸甥癙书》)“芬芳”即语言组织之“气”,“金石”即语言组织之“律”,文气与节律体现语句的结构,它们都是在“意”的统摄下运作的。所以“文辞有缓、有急,有轻、有重,皆生乎意也”(陈骙《文则》)。

在我们的日常语言分析中,谈到结构问题往往就是语义问题。汉语的组合在形式上没有特定的要求,不依靠语法形态标志来连接语言成分,不具有时态、语态、性、数、格等词形变化,而只是讲究逻辑意义的通顺。我们组织一个联合词组,考虑的是并列的成分是否属于同一等级的不相交叉的概念,而非它们在词形上的一致。我们组织一个偏正词组,考虑的是偏与正两个成分之间是否体现了修饰与被修饰、限制与被限制或补充与被补充的关系,是否使概念更明确,而非偏与正两个成分之间在性、数、格上是否一致。我们组织一个句子,考虑的是顺序自然,事理清晰,而非填充某个因形态配合关系而产生的坚硬的“框架”。因此,汉语中的所谓“主谓不合”、“动宾不配”,多是语义搭配的问题。王力曾说:“就句子的结构而言,西洋语言是法治的,中国语言是人治的。”[24]“法治”就是形式第一,形式控制意义,形式本身相对独立且自足;“人治”就是意义第一,意义控制形式,形式本身不自足且不独立,只是意义的化身,或曰一种“有意味的形式”。

汉语的神形同构在词语组合的顺序上表现为清晰的文化心理结构。以并列顺序而言,我们可以看到:

长幼有序,如“祖孙”、“父子”、“母女”、“婆媳”、“叔侄”、“兄弟”、“姐妹”、“老少”、“妇幼”、“妇女”。

上下有序,如“天地”、“乾坤”、“首领”、“手足”、“眉目”、“省市”、“地县”、“上下”、“高低”、“栋梁”、“衣裳”。

尊卑有序,如“贵贱”、“尊卑”、“左右”、“君臣”、“师徒”、“将士”。

多少有序,如“岁月”、“巨细”、“多少”、“长短”、“详略”、“繁简”、“斤两”、“厚薄”。

先后有序,如“出巡”、“抄送”、“传讯”、“发排”、“冲服”、“攻占”、“生育”、“遣返”、“涂改”、“摘抄”、“退换”。

大小有序,如“国家”、“城市”、“班组”、“军旅”、“大小”、“眼睛”、“法律”、“乡镇”。

男女有序,如“男女”、“兄嫂”、“父母”、“夫妻”、“公婆”、“子女”、“弟妹”、“舅姑”。

好坏有序,如“优劣”、“美丑”、“盈亏”、“忠奸”、“善恶”、“安危”、“功罪”、“真假”、“盛衰”、“荣辱”、“利害”。

远近有序,如“古今”、“秦汉”、“周秦”、“汉魏”、“魏晋”、“隋唐”、“唐宋”、“宋元”、“明清”。

主从有序,如“纲目”、“枝叶”、“主从”、“主仆”、“公私”、“城乡”、“朝野”、“妻妾”、“本末”、“舟楫”。

扩展来看,各种并行事物、行为、状态、性质的内在联系和秩序,都会在词语顺序上反映出来。例如:“认识得更清楚更深刻”,“兼顾国家,集体和社员个人的利益”,“严格区分和正确处理”,“从无到有,从小到大,从弱到强的发展历史”、“一个定理的条件和结论”等。并行词语的秩序可以是客观的,也可以是主观的,即将表意上的重点放在相对靠后的位置。这同样体现了一种逻辑顺序。

词语并行的逻辑有一定的民族性。例如“大小有序”,汉语时间状语的并列和地点状语的并列都循此原则,而英语的顺序则反之。如汉语说“1998年9月”,英语则说“in Sep.,1998”;汉语说“在任何一个原子的第一层”,英语则说“at the first ring in any atom”。当两个名词之间具有大和小,整体和部分的关系时,英语的顺序并不考虑逻辑,因为它既可以是A'B(如table's top),也可以是B of A(如top of the table),而汉语只能“大小有序”,说AB(如“桌面”)。谢信一曾以“书在箱子的左边”、“书在箱子的上头”、“书在箱子的里头”三句话为例,指出英语表达这三种空间关系分别使用代表一维的at,代表二维的on,代表三维的in之类介词。汉语则采用两步到位的办法:

(1)用“在”指出空间关系的一般性质。

(2)指出所说的东西是在某物的旁边、上边、还是里边,来细说这空间关系。

这种方法将感知上的容器和内含物处理成物主和领有物,即箱子“拥有”里头、上头、邻近的空间。人们在表达“书”的位置时,先定整体即物主的位置,再标出部分即领有物的位置。这样一个顺序,是对现实的“临摹”,因而是一种事理逻辑。“假定咱们两人都在房子外面,你想知道我的书在哪里。我告诉你The book is inside the drawer of the table in the house(书在房子里的桌子的抽屉里)。为了证实我的话,你可以先进入house(房子),找到table(桌子),弄清其drawer(抽屉)的位置,找到那book(书)。于是汉语就按这个时间顺序说成‘书在房子里的桌子的抽屉里’。”[25]当然,我们也可以认定在这句话中英语由小到大的顺序也是一种认知顺序,但由于英语并不把词序完全对应于某种具体的认知顺序,而只是用形态或句法成分标出或由小到大,或由大到小的可供选择的词序,因而英语表达空间方法已是浮动在现实之上的一种抽象。

当一个结构中出现动词的时候,围绕这个动作会出现一系列表示动作的时空位置,状态结果的成分,这些成分的排序依然有着经验的基础。例如:

就地点而言,如果它是动作的始点,就位于动作前,如:“我从山里来。”如果它是动作的终点,就位于动作后,如:“我来到山里。”如果它是动作的方向,仍位于动作前,如:“我到山里去。”如果它是动作者的位置,就位于动作前,如:“在山里打猎。”如果它是受动者始受位置,仍位于动作前,如:“在门上起钉子。”如果它是受动者受动终点,就位于动作后,如:“钉子钉在门上。”只有经验结构才能解释“在锅里捞饺子”和“捞饺子在锅里”的不同,也只有经验结构才能解释“在马背上跳”为什么不能说成“跳在马背上”。正如俞咏梅所言:“动词在此就像一道筛子,凡是在经验领域里能位于动作后的处所范畴,才能在句法上位于动词后。”[26]一些学者也曾指出:同样是“字”,说“写字”的时候,“字”出现在“写”的动作后,可以说“字写在黑板上”,不可以说“把黑板上的字写了”。说“擦字”的时候,“字”出现在“擦”的动作前,可以说“把黑板上的字擦了”,不可以说“字擦在黑板上”[27]。动词的意义决定了受动者与地点的关系,这种经验结构与汉语句法形成同构。

就时间而言,如果它是动作发生的范围,就位于动作前,如“他昨天病了”。如果它是动作持续的范围,就位于动作后,如“他病了三天”。

就状态而言,如果它是动作发生时进入的状态,就位于动作前,如“他很快地跑了”。如果它是动作发生后受到的一种评价,则位于动作后,如:“他跑得很快。”同样,“他很高兴地玩儿”是说“玩儿”之前的一种心理状态,而“他玩儿得很高兴”是说“玩儿”之后一种心理状态[28]。

当一个结构中出现几个动词时,动作之间的顺序更与动作实际发生的顺序一致了。例如“他去图书馆拿书”和“他拿书去图书馆”,所指经验完全不同。“他坐公共汽车到这儿”和“他到这儿坐公共汽车”,概念结构也随次序的变动而不同。

值得注意的是,中国语文研究传统几乎从一开始就以神形同构解释句法结构。例如《春秋·僖公十六年》:“春王正月戊申朔,陨石于宋五。是月,六鹢退飞,过宋都。”对于“陨石于宋五”,《梁传》的解释是:“先陨而后石何也?陨而后石也。于宋四境之内,曰宋。后数,散辞也,耳治也。”《公羊传》解释得更为清晰:“曷为先言陨而后言石?陨石记闻,闻其?然,视之则石,察之则五。”先闻“陨”,后见“石”,数之则“五”,这是一个“耳治”的过程,是人对现象的观察过程。“耳治”的顺序“模铸”句法的结构。数词“五”的后置是“散辞也”,即“耳治”过程最终对陨石的分析。对于“六鹢退飞”,《梁传》的解释是:“先数,聚辞也,目治也。”《公羊传》进一步分析道:“曷为先言六而后言鹢?六鹢退飞,记见也。视之则六,察之则鹢,徐而察之则退飞。”先见“六”,后见“鹢”,察之则“退飞”,这是一个“目治”的过程。“目治”的顺序“模铸”句法的结构。数词“六”的前置是“聚辞也”,即“目治”过程开始对飞鹢的综合。可见汉语句法结构的背后正是思维过程和概念结构。“耳治”、“目治”的结果正是语言结构对客观世界的直接映照。因此古人把汉语的结构视为天地之常,自然之律。如《孔丛子·公孙龙篇》所言:“《春秋》记‘六鹢退飞’,睹之则六,察之则鹢。鹢犹马也,六犹白也,睹之得见其白,察之则知其马。色以名别,内由外显,谓之白马,名实当矣。若以丝麻加之女工,为缁、素、青、黄,色名虽殊,其质则一。是以《诗》有素丝,不曰丝素;《礼》有缁布,不曰布缁。牛玄武,此类甚众。先举其色,后名其质,万物之所同,圣贤之所常也。”当然,语言结构在自然之序即常序之外,也会有变序。变序往往基于人的主观意图,或强调,或突出,它依然映照着概念结构。

三、言不尽意与得意忘言

汉语语法的线性次序与经验结构和概念结构同构,这本质上是汉语语法“以意为主”,“以神统形”的结果。汉语的意义既可以“模铸”形式,以形式为其“实象”,也可以游离于形式之上,以形式为其“虚象”。这时候,形式就表现出灵活变化的特点。这种灵活变化之所以不会引起误解,也正是“得意忘言”、以神统形的结果。根据中国的语言哲学,意义最终是难以言喻的。语言形式在表达意义世界时有难以逾越的局限,因为意义是丰富而不可穷尽的。“道之为物,惟恍惟惚;惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。”(《老子》第二十一章)如果拘泥于语言形式,就会迷失人对世界认识的“常”与“真”。因此,中国文化一方面承认“言者意之声,书者言之记,是故存言以声意,立书以记言”,一方面又认定“书不尽言,言不尽意”(孔颖达《尚书正义序》)。这就对语言形式采取了一种非常宽松的态度。无论是表达者还是阅读者,都随时准备由迹化的语言表象去把握它所蕴藏的世界本质。一旦领悟,语言的形式如何已不重要。正是这种意义的主导作用,使汉语的句法编码可以容受多变之形而不以辞害意。神形异构而统形之神不变。

汉语语法的神形异构首先表现在主宾易位上,即动词前的主语和动词后的宾语可以互换位置而意义不变。一般来说,主语和宾语对于动词具有种种不同的意义,例如前者是施与的,后者是承受的。这些不同的意义,在西方语言往往由动词和名词的形态变化来确立。所以西方语言将动词定义为具有数(Number)、体(Aspect)、人称(Person)、时(Tense)、式(Mood)和语态(Voice)等范畴的词,而宾语则通常由宾格变化或词序、前置词来标示。而汉语的动词没有这些形态变化,它的语义指向又十分灵活,所以它所联系的成分位置既不固定又无需格的标记。我们既可以说“涨潮了”,又可以说“潮涨了”;既可以说“长个儿了”,又可以说“个儿长了”。主语与宾语的功能模糊,在这里是由它们与动词的语义关系清晰来补偿的。也就是说,与动词相联系的一个名词,无论它出现在主语位置上还是宾语位置上,它和动词的语义关系不变。在意义的统摄之下,汉语的一些主宾可以易位。例如:

水淹了庄稼——庄稼淹了水

自行车走便道——便道走自行车

大脑袋戴小帽子——小帽子戴大脑袋

西昌通铁路了——铁路通西昌了

这个人没有骑过马——这匹马没有骑过人

窗户已经糊了纸——纸已经糊了窗户

竞争和战争,争霸和称霸,充满了帝国主义的整个历史进程——帝国主义的整个历史进程充满了竞争和战争,争霸和称霸。[29]

汉语中经常产生主宾易位的格式大致有四种:

一是容纳性的名词引起主宾易位。例如:

一条被子盖三个人——三个人盖一条被子

两个人挤一个座位——一个座位挤两个人

一瓶酒喝十个人——十个人喝一瓶酒

这把椅子坐过许多人——许多人坐过这把椅子

大碗盛菜,小碗盛饭——菜盛大碗,饭盛小碗

二是空间性的名词引起主宾易位。例如:

宣传栏贴满了广告——广告贴满了宣传栏

窗前飞过一只鸟——一只鸟飞过窗前

鲤鱼跳出水面——水面跳出鲤鱼

店堂里走进杨二嫂——杨二嫂走进店堂里

歌声响彻大江南北——大江南北响彻歌声

三是受事性的名词引起主宾易位。例如:

他一身淋了水——水淋了他一身

行人走人行道——人行道走行人

货物还没有盖苫布——苫布还没有盖货物

他终于轮到了发言——发言终于轮到了他

脑袋顶着天花板——天花板顶着脑袋

四是心理性的动词引起主宾易位。例如:

妈妈想死你了——你想死妈妈了

你气死我了——我气死你了

你把我羡慕死了——我把你羡慕死了

我担心得你要命——你担心得我要命

我佩服死你了——你佩服死我了

在意义不变的情况下主语和宾语围绕动词的易位,其实质不在于“主”“宾”功能的变换,而在于与动词相联系的名词性成分保持着与动词的语义关系。这种语义关系的保持也发生在宾语和状语的易位上,例如:

扎根边疆——在边疆扎根

落户山区——在山区落户

造福子孙——为子孙造福

服务社会——为社会服务

从移前的“宾语”要加“在”、“为”等介词方能落实在动词前来看,这些宾语原来就具有补充的意义。在这个意义上,汉语的动宾关系是一种非常松弛的动补关系,因此既可以说“醉了酒”,也可以说“醉了人”;既可以说“酒醉人”,也可以说“人醉酒”,而“人”、“酒”与“醉”的关系不变。吕叔湘指出:“一个名词可以在入句之前做动词的宾语,入句之后成为句子的主语,可是它和动词之间原有的语义关系并不因此而消失……在一定程度上,宾语和主语可以互相转化……似乎不妨说,主语只是动词的几个宾语之中提出来放在主题位置上的一个。好比一个委员会里几个委员各有职务,开会的时候可以轮流当主席,不过当主席的次数有人多有人少,有人老轮不上罢了。”[30]这正说出了汉语在主宾易位中以神(语义关系)统形的特点。

汉语语法的神形异构又表现在反义替换上。在汉语的一些句法格式中,同一位置上意义相反的词语可以自由替换而不影响表意。例如:

动词替换。如同一则体育新闻(1984年5月13日),《光明日报》的标题是“中国女篮大败韩国队”,《北京日报》的标题是“中国女篮大胜韩国队”。同一句式用“胜”用“败”都不影响句意。如果去掉“韩国队”,“中国女篮大胜”意思不变,“中国女篮大败”则意思变了。这说明动词“胜”的语义指向“中国女篮”,动词“败”的语义指向“韩国队”,带有“使动”的意思,转过来可以说“韩国队败”。汉语中有些动词像“败”一样,可以将所联系的名词转过来说而意思不变。有一些转向是有序的,如从宾位转到主位:

写完了一封信——一封信写完了

找着了这个人——这个人找着了

看过了那出戏——那出戏看过了

从主位转向宾位:

父亲累了——累了父亲

孩子饿了——饿了孩子

态度端正了——端正了态度

演出开始了——开始了演出

狐狸尾巴露出来了——露出了狐狸尾巴

王冕的父亲死了——王冕死了父亲

一个犯人跑了——跑了一个犯人

有一些转向是无序的,如:

头摇摇——摇摇头

开花了——花开了

留下他——他留下[31]

副词替换。汉语中有些副词肯定式和否定式可以替换而意义不变。例如“好”和“好不”,当它们修饰形容词的时候,既可以共同表示肯定的意思,即“好不”等于“好”:

好不热闹——好热闹

好不聪明——好聪明

好不伤心——好伤心

好不神气——好神气

有时又可以共同表示否定的意思,即“好”等于“好不”:

好容易——好不容易

当“好不”表示否定意思的时候,替换用“好”,往往会有讽刺、说反话的意思,依然是否定:

好不争气——好争气

好不合理——好合理

好不值得——好值得

好不正派——好正派

然而在一定的情境下,“好”和“好不”又会各司其职,“好”表示肯定,“好不”表示否定:

这孩子好懂事——这孩子好不懂事

他这个人好谦虚——他这个人好不谦虚

在那里购票好方便——在那里购票好不方便

你的消息好灵通——你的消息好不灵通

“好不”和“好”在什么时候是神形同构,各司其职的,在什么时候是神形异构,表意相同的,很难给出一个规则来。在这里,反讽是一个重要的变数。在汉语史上,“好不”的否定义正是借助反语而有了肯定义(例如《西游记》:“若去见他,他那棍子好不重,他管你好歹就打哩!”[32]),而“好”的肯定义也是由于反讽而转为否定义的。

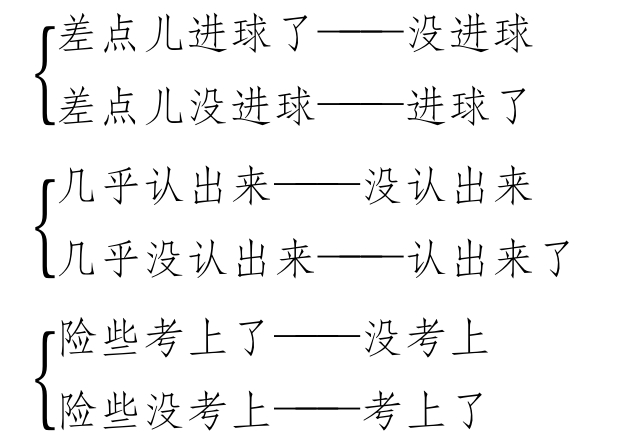

与“好”和“好不”相似的是“差点儿”和“差点儿没”,或“几乎”和“几乎没”,“险些”和“险些没”。这几对词的肯定式几乎都表示否定的意思,否定式几乎都表示肯定的意思。例如:

从意义上看,“差点儿”是对后面动作的满足程度作一点否定,“几乎”和“险些”也是这样。所以“差一点进球了”的意思是没进球,而“差一点没进球”是对“没进球”的满足程度作一点否定,意思自然是进球了。然而问题并不这样简单。对于有一些动词而言,说“差点儿”,意思是否定的;说“差点儿没”,意思仍然是否定的。如:

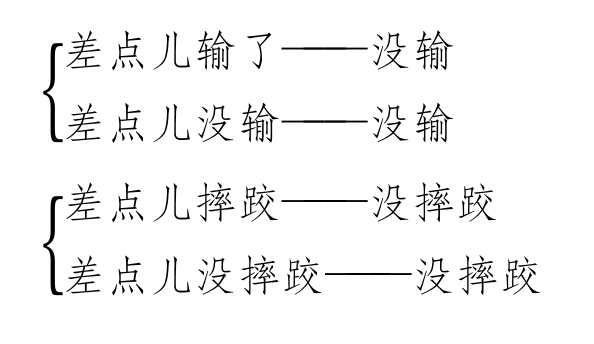

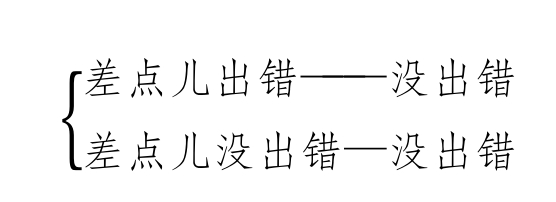

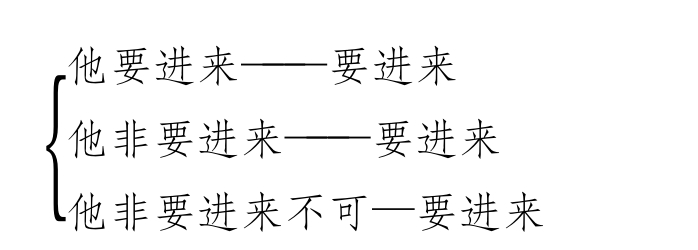

为什么说“差点儿没赢”,意思是赢了;而说“差点儿没输”,意思却是没输呢?汉语的形式在这里几乎游离于意义之外。形式上的肯定,意义上却是否定(“差点儿赢了”意义上是没赢);形式上的否定,意义上却有时候是肯定(“差点儿没赢”意义上是赢了),有时候是否定(“差点儿没输”意义上是没输)。对形式的理解,几乎全赖于对意义的领悟,真正是“得意忘言”。朱德熙从“神”的作用来解释这种神形异构。他认为,凡是说话人企望发生的事情,肯定形式表示否定意义,否定形式表示肯定意义;凡是说话人不企望发生的事情,无论肯定形式还是否定形式,都表示否定意义[33]。这样来解释神形异构,并没有抓住“神”的本质。因为“输”既可能是说话人不企望的事,也可能是说话人企望的事。企望与否,并不直接关涉语形之神,决定理解的还是语形的意义。我们从上面的例子可以看出,遵循肯定形式作否定理解、否定形式作肯定理解的规律的,其动词意义都是正面的,如“赢”、“进球”、“考上”;遵循两种形式一律作否定理解的规律的,其动词意义都是负面的,如“输”、“摔跤”、“出错”。可见,神在统形,意义在起决定的作用,所以形的异常或曰“灵活”并不阻隔交际理解。当形式出现矛盾的时候,人们从词义可以直接意会到真实含义。这种在交际理解中随时准备超越语言形式的状态,是汉民族独有的一种理解策略。

形式上的肯定和否定的对立,在意会之后得以消解,这在副词上表现突出一些,如我们还可以说:

![]()

动词前否定与否,意义一样;否定之后,动词后再否定与否,意义还是一样。对立形式的消解,从一个侧面说明了汉语的线性组合不是形式之合,本质上是意义之合。

四、语义和功能执行句法解释权

在汉语语法的形神关系上,神对于形始终保持着独立性。中国哲学史上,庄学重意,玄学重神,禅学重心。即使儒学也讲究修养心性,强调“内省”、“三思”和“默识”。尊为儒家经典的《礼记》主张“太上立德,其次立功,再次立言”。对于“德”、“功”而言,“立言”几成可有可无之事。孔子也反复强调“讷于言”(《论语·里仁》)、“慎于言”(《论语·学而》)。孟子则云:“不得于心,勿求于气,可;不得于言,勿求于心,不可。”(《孟子·公孙丑》)“得于言”对于“心”来说,是外在的。内省、直觉、体悟、神会,才是“求于心”的途径。正由于神对于形有很大的独立性,所以汉语语法中神对于形有很大的解释空间,不受形的羁绊。当形式变化的时候,意义可以不变,甚至可以消解形式的对立。中国古代语文传统即将典籍中的“如”解释为“不如”,“敢”解释为“不敢”(《左传》:“若爱重伤,则如勿伤;爱其二毛,则如服焉”,《正义》:“‘如’犹‘不如’,古人之语然,犹似‘敢’即‘不敢’。”);又将典籍中“无念”解释为“念”,“毋宁”解释为“宁”(《左传》:“毋宁使人谓子实生我。”杜预注:“‘毋宁’,‘宁’也。”《小尔雅·广训》:“无念,念也;无宁,宁也;不显,显也;不承,承也。”)。反过来,当意义变化的时候,形式可以不变。同一个形式包容不同的意义,不同的意义从不同的角度解释形式,神形依然相安无事。我们可以从多个方面来考察。

首先,组合形式不变,个别词义变化了,句义解释却不变。例如:“我待儿媳就像亲妈一样”和“我待儿媳就像闺女一样”,“亲妈”和“闺女”词义对立,却不影响两句话句义完全一致。又如:“人逢知己千杯少”和“酒逢知己千杯少”,“人”和“酒”词义不同,两句话的意思却完全相同。

其次,组合形式不变,个别词义变化了,语义解释也变化了,语法构造也随之改变。如:“今年教师节”是两个名词组合,“今年”限定“教师节”,由语义可知是偏正结构。而“今天教师节”,也是两个名词组合,“今天”替换“今年”后,与“教师节”成了被陈述与陈述的关系。语义上的不同解释使语构变为主谓结构。又如:“出租房屋”和“出租汽车”都是名词与名词的组合,后一个名词的词义变化导致语义解释变化,语法构造也就不同。前者是动宾结构,后者是偏正结构。

其三,组合形式不变,不同的语义解释决定不同的语法构造。例如:

风化:风吹而变化——偏正结构

风俗教化——联合结构

估价:估算价格——动宾结构

评价——联合结构

生气:不高兴——动宾结构

有活力——偏正结构

题词:题写语句——动宾结构

题写的语句——偏正结构

同样,“学习文件”因语义解释不同也分别有两种语法构造,一为动宾,一为偏正。值得注意的是,语义的解释并非完全客观的。对于不少组合而言,往往是多种解释并存,多种构造并存,却不影响认知。

例如“鸟瞰”既可解释为“鸟在瞰”,又可解释为“像鸟式地瞰”;“审定”既可解释为“审查决定”又可解释为“审查而定”。

其四,组合形式不变,不同的语义解释同一的语法构造。例如:

在动词“有”和“没”的后面,出现的名词有时含义一般,有时含义特殊。说一个人“有衣服”或“没衣服”,在一定上下文中,有时指一般的任何的衣服,有时指较好的特别适合的衣服,如:“我没衣服,怎么去参加婚礼?”也有些名词平时指一般意义,一旦用到“有”和“没”后就有了特殊含义,如“有水平”、“没水平”,“有能力”、“没能力”,“有本事”、“没本事”。

其五,组合形式不变,语义关系却复杂多变。

例如,同样是偏正结构,说“水草”是指“水里的草”;说“羊草”是指“适合羊吃的草”;说“龙须草”是指“形状像龙须的草”;说“蝎子草”则指“会刺痛人的皮肤,像蝎子蜇人一样的草”。同样,说“钢刀”是“钢制的刀”;说“泥刀”却不是“泥制的刀”,而是“抹泥的刀”;说“马刀”则是“骑马时用的刀”;说“杀鸡用牛刀”,“牛刀”的意思却是“宰割牛的刀”。

我们从这里可以看出,汉语以两个名词组成的偏正结构,其语义关系却要多方意会,不是简单的“A的B”的关系。作为“偏”的修饰一方“A”须引起各种曲折的联想才能与“B”联结;同样,作为“正”的被修饰一方“B”也须通过各种意会才能与“A”组合起来。以“皮”为例:“果皮”的“皮”指外层,“铁皮”的“皮”指薄片,“橡皮”的“皮”指“胶状物”,“虾皮”的“皮”指“干状物”,“车皮”的“皮”指“货车厢”,“西皮”的“皮”指“戏曲声腔”,“泼皮”的“皮”指“无赖之人”。再以“口”为例:“碍口”的“口”是“嘴”,“隘口”的“口”是“山口”,“版口”的“口”是“中缝”,“刀口”的“口”是“刀刃”,“当口”的“口”是“时候”,“对口”的“口”是“工作性质”,“灭口”的“口”是“人”,“切口”的“口”是“语言”,“牙口”的“口”是“咀嚼力”,“茬口”的“口”是“(轮作作物的)种类和(轮作的)次序”,“帮口”的“口”是“集团”。

汉语的动宾结构语义关系更为复杂,远远超出了“动宾”的范围。例如:

因“宾”而“动”——养病、养伤、养老、打抱不平;

在“宾”的地方“动”——烤火、晒太阳、报幕、谢幕、叫门、挤车、吃食堂、抢红灯、拦网、骂街、走钢丝;

在“宾”的时间“动”——玩几天、歇夏、熬夜;

用“宾”来“动”——写毛笔、吃大碗、瞪眼睛、刻钢板;

为“宾”而“动”——跑票、读博士、打扫卫生、考研究生;

从“宾”中“动”——下楼、恢复疲劳;

由“动”到“宾”——上山、下乡、下湖;

向“宾”而“动”——报关、走亲戚;

根据“宾”而“动”——打谱;

使得“宾”“动”——吃饱肚子、走马、走人、歇脚、回春、看医生;

反“宾”为“主”——下雨、开花、堵车、拉肚子;

“动”他而得“宾”——卖钱(卖出物品而得钱)、晒盐(晒干海水而得盐)。

以上这些语义关系都游离于“动作——受事”这一正常的动宾关系之外。由于形不变而神多变,一些动宾组合也会产生歧义。如“招研究生”既可理解为一般动宾关系,即“录取有研究生资格的人来工作”,又可理解为“招收有本科生资格的人来读研究生课程”;“上课”既可理解为“教师讲课”,也可理解为“学生听课”。

汉语的动补结构与动宾结构一样充满了复杂多变的语义关系。由于动补结构往往和动宾结构叠加在一起,语义的变化更加扑朔迷离,难以从形式本身得到正解。例如:

“拉紧缰绳”是“拉缰绳而缰绳紧了”;

“踢坏三双鞋”是“踢( )而使三双鞋坏了”;

“馋掉了牙”是“馋而牙掉了”;

“苦出了头”是“苦而( )出了头”;

“喝醉了酒”是“喝酒而( )醉了”;

“看完了书”是“看书而看完了”;

“把他气跑了”是“他气而他跑了”;

“把他说动了心”是“说他而他动了心”;

“把眼睛盼红了”是“盼( )而眼睛红了”;

“把事情忙忘了”是“忙( )而忘了事情”;

“被闺女逗笑了”是“闺女逗( )而( )笑了”;

“被泪流湿了”是“泪流而( )湿了”;

“被掌声羞红了脸”是“掌声羞( )而脸红了”。有些动补结构甚至说不清其中的关系,例如:“你今后别再研究火箭了!人也研究老了,家也研究穷了,身体也研究垮了。”其中“人”、“家”和“身体”与动词“研究”说不清是什么关系,只与补语“老”、“穷”和“垮”有主谓关系[34]。

其六,组合形式不变,语义上却作了重新分析。例如:

“非常”:“这是一个非常时刻”,“非常”指“不平常”。但我们又可以说:“这件事发生在他的身上非常平常”,语义上不能分析为“不平常的平常”。

“半天”:“他半天看完了这本书”,“半天”指白天时间中的一半。“他半天说不出话来”,“半天”只是指好长一会儿。

“同学”:“我和他是同学”,“同学”是一种称谓。“我和他同学四年”,“同学”是动作行为,可以说“同过四年学”。“同过学”对“同学”的语义作了重新分析。

“随便”:“这个人说话很随便”,“随便”是一种形容。“这件事我随便你”,“随便”是动作行为,也可以说“随你的便”。“随你的便”对“随便”的语义作了重新分析。

“将军”:“他是常胜将军”,“将军”是一种称谓。“小心他过来将军”,“将军”是动作行为,也可以说“将你一军”,“将他的军”。“将你一军”对“将军”的语义作了重新分析(也可以说是恢复了“将军”的古义)[35]。

汉语中对组合形式的重新分析,往往是由于组合中的“字”又显出了其独立意义。从这个角度看,汉语中的组合由于是“字组”,在凝固性上是先天不足的。汉语的语素以单音节为主,书面上就是以“字”为基本单位。“字”与“字”既可以组合成一个语义相对纯一的单位,如“非常”、“同学”,又可以从这个组合中游离出来,回复其本身的字义。这种组合中的相对独立性使汉语的形式理解不断发生着语义乃至语法的重新分析。由分到合,由合到分,分分合合,人们只有“以神统形”才能真正理解分合中的形式。

从由分到合来看,汉语中许多字组可以在形容、描写的意义上凝固起来。例如“很不讲道理”、“真有点不识好歹”、“太岂有此理”、“派头得很”,甚至“很技巧地谈谈”、“十分女人的问题”。汉语中的确有许多形容词是这样凝结起来的,只是习焉不察罢了,例如“小心”、“客气”、“满意”。

从由合到分来看,汉语中许多字组无论其结构如何都可以重新分析成动宾结构。例如“唱歌”、“跳舞”、“睡觉”、“提醒”,本来都是表示两个动作的并列式,人们却可以说“唱了一首歌”、“跳一个舞”、“睡一个好觉”、“提个醒”。“小便”原来是偏正结构,人们却可以说“小过便了”,“小”成了动作,“便”成了事物。即使是一些语义上不可分析的联绵词,人们依然可以把双音节拆成“动”和“宾”,例如“慷慨”重新分析为“慷他人之慨”,“滑稽”重新分析为“滑天下之大稽”。赵元任曾举出两个极端的例子也说明汉语中“字”的分析性:“学了点英语的中国学生给英语动词也编了一些可能语气形式,如:quali-得-fy(配得上)或quali-不-fy(配不上)。上海的电车,并不通宵行驶。行人夜出,自然十分关心各路末班车,于是有了‘赖四卡’这一名称,即last car的沪译。但是倒数第二班车也有实用意义,既然‘四’的前边是‘三’,还有比说‘赖三卡’更自然的吗?于是又有了‘赖三卡’!”[36]吕叔湘还曾举出因“字”的分析性而引出句法重新分析的例子。其一曰:“下雨了,客人想赖着不走,在一张纸上写下五个字:‘下雨天留客’。主人接下去也写五个字:‘天留人不留’。客人又在旁边加上四个圈,把十个字断成四句:‘下雨天。留客天。留人不?留。’”其二曰:“有人把唐人的一首七绝改成一首词:‘清明时节雨,纷纷路上行人。欲断魂。借问酒家何处?有牧童遥指杏花村。’这样的词牌是没有的,可是的确是词的句法。”其三曰:“有一个人在一处作客,吃到南京板鸭,连声说:‘我懂了,我懂了。’人家问他懂了什么,他说,‘我一直不知道咸鸭蛋是哪来的,现在知道了,是咸鸭下的。’这就是说,他把‘咸|鸭蛋’当作‘咸鸭|蛋’了。”[37]

中国古代语文传统把“字”看作语法的基本单位,认为“句者,局也。局言者,联字以分疆”。“夫人之立言,因字而生句,积句而成章,积章而成篇。篇之彪炳,章无疵也;章之明靡,句无玷也;句之清英,字不妄也。振本而末从,知一而万毕矣。”(《文心雕龙·章句》)正因为以字为本而字义又很有弹性,所以汉语形式松弛而容许有丰富的语义解释。字的灵活组合为神的解释提供了自由空间。反过来,神的解释对字组的结构作了最终的认定。汉语语法中这样一个“形”与“神”的互动过程,钱锺书也有精辟的论述。他认为汉语的理解不能只看“句型”即表面形式。如果“泥于文理,未超象外以究事理、心理”,即未能悟神而解形,那么必然“不克钩深致远”。清代朴学家认为“既通其词,始求其心”(凌廷堪《棱礼堂文集》卷三五《戴东原先生事略状》),即由语形求语义,“主张诚是也”。“然复求心始得通词,会意方可知言,譬文武之道,并物而错,兼途而用,未许偏废尔”[38]。这里说的“求心始得通词,会意方可知言”,正是汉语语法的以神解形之道。钱锺书以“不×不×”格式为例,指出“此类句法虽格有定式,而意难一准”。或为因果句,如《论语·述而》之“不愤不启”即“不愤则不启”,《墨子·尚贤》之“不义不贵”即“不义则不贵”。或为并列句,如《礼记·礼器》之“不丰不杀”即“不丰亦不杀”,《圆觉经》之“不即不离”即“非即非离”。如果以为“丰”与“杀”,“即”与“离”皆二义相反,便类推“谓纳二字训反者于此匡格中,斯成两端(并列)句,则又非也”。如韩愈原道之“不塞不流,不止不行”,虽“塞”与“流”,“止”与“行”二义相反,仍为因果句。所以,“只据句型,末由辨察;所赖以区断者,上下文以至全篇、全书之指归也”[39]。“上下文以至全篇、全书之指归”是语言形式“神”之所在。汉语的语法分析离不开“神”的导引,“神”的统摄,语义和功能执行对句法的解释权,这是中国语言深刻的文化特征。

钱锺书

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。