“文写叶公超,武写孙立人”,这是台湾文史学界的普遍说法。他俩一文一武,都差一点改变了台湾的命运。

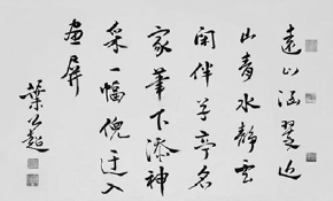

20世纪60年代初,风头正健的“驻美大使”叶公超突然被召回,罢了官,还被勒令不得离开台湾。家人都远在美国,他终日形影相吊,只能以书画自遣,怒而写竹,喜而绘兰,闲而狩猎,感而赋诗,日子过得看似悠闲,其实,写竹的时候远比画兰多,晚景十分寂寞凄凉。

有一回,他应老友梁实秋邀请到台湾大学讲授现代英美诗歌。重操老本行,叶公超驾轻就熟,名诗名句信手拈来,引得台下听众如痴如醉。如雷的掌声,让他神采飞扬,恍若回到从前,他感慨道:还是文人最自由。

1

叶公超九岁留学欧美,在英美接受了从小学到大学的完整教育。洋墨水喝足了,做派也就洋气新潮,整一个黄皮白心的“香蕉人”。在美国麻省赫斯特大学读书时,他师从诗人弗罗斯特,在英国剑桥大学攻读文艺心理学硕士期间,他与著名诗人艾略特亦师亦友,后赴法国巴黎大学研究院作研究,与他比肩的,不乏后来名扬天下的高人。

1926年,国内北伐战争正酣。叶公超从欧洲回来,担任北京大学英文系讲师,年仅二十三岁,他的两个得意门生,冯文炳(废名)大他四岁,梁遇春(秋心)小他两岁。从北京大学、暨南大学到清华大学,再到西南联大,他在讲台上站了十三年,担任外文系教授、系主任。

叶公超的英文水平甚至曾受到高傲的英国首相丘吉尔称赞。毫不夸张地说,在当时的中国找不到英文比他更好的了。刚回国时,闻一多就戏称他是“二毛子”,因他连英美小孩骂人的话都讲得流利地道。课堂上,他纯正动听的语音声调、幽默秀逸的遣词造句,让学生们心悦诚服,景仰不已,课后还围在他身边,不愿离开教室。

叶公超注重仪表,梳得发亮的头发,配上含在嘴里的栗色大烟斗,风度翩翩,十足的英国绅士派头。春秋时节,他着西装,发式右分,一丝不乱。隆冬天寒,需穿两件棉袍,但进教室前,他必先脱去一件,以免臃肿难看。

叶公超

叶公超奉行熏陶式教学理念,注重语感语境培养。他的教学方法与众不同,看似自由松散,实质并不随意。他上课几乎不作讲解,一上课,就让坐在前排的学生,由左到右,依次朗读原文,到一定的段落,他大喊一声“Stop!”问大家有问题没有。没人回答,就让学生依次朗读下去。在课堂上,叶公超喜欢信手拈来些唐诗、宋词、元曲,让学生们翻译,但他对音律平仄并不苛求,只讲究意会神通。叶公超采用的考试办法,独特新颖,打分严格,评分标准也与众不同,多凭平时课堂印象,并不全照试题答案。在西南联大时,一次杨振宁英文考试得第一,也才八十分。

叶公超教授英国文学的一个鲜明特点就是特别注重英文发音,强调语音学的重要性,坚持让学生用英文注解词典。在清华大学任教时,他主讲大学一年级英国文学课,然而他的教材从不固定,主要选自世界名著,如奥斯汀的《傲慢与偏见》、爱默生的《自信》以及赛珍珠的作品。他的学生季羡林回忆说:“学生听他的课,有时一头雾水,天马行空,无边无际,他又喜欢逗乐,逗出的笑声差点把红楼扯去一角。”叶公超在课堂上的绅士派头,泱泱气度,高谈阔论,潇洒随性,在民国高校教授中堪称一道独特的风景。他虽在教室里一副师道尊严的样子,回到家里却对自己中意的门生热情接待,开怀谈天,无拘无束,甚至会清唱几段地道的谭腔京剧。

2

在大学执教期间,叶公超兼任北京《英文日报》主笔,为《现代评论》撰稿介绍英美文学,在北京《晨报》发表以英文写作的十四行诗,还以编辑和撰稿人的身份苦心经营《新月》和《学文》杂志。

欧洲归来不久,叶公超就加入了徐志摩的“新月俱乐部”,虽俱乐部“有舒服的沙发可躺,可口的饭菜可吃,有相当的书报可看”,但俱乐部绝不是“真正新月的清光”。当时“革命文学”呼声响彻云霄,上海的左派力量不断壮大,他们这“几个爱做梦的人,一点子创作的能力,一点子不服输的傻气”,一番雄心壮志,把酒言交,谈诗论文,开新月书店,办《新月》杂志,要争夺一方纯净的文艺阵地。他们坚持自由主义立场和文学非功利性,维护文学“健康与尊严”。这就是当年如晨露般清新的“新月派”。

《新月》采用轮流坐庄式编辑,叶公超主编《新月》期间,杂志极少发政治论文。他认为办刊物既要关注现实,又要同现实保持一定距离,特别是保持态度上的“独立”与“尊严”,登载的文章要具经典性,经得起时间的淘洗,他特别主张将传统与现代连接起来。后来,由于徐志摩意外飞机失事殒命,《新月》同仁胡适等人公然向国民党开炮,直接导致国民党压制《新月》,《新月》很快陨落。

出于对《新月》的恋恋不舍,也出于对梦想的孜孜以求,为沿着中断的旅途继续前行,1934年5月1日,叶公超等人编辑的《学文》创刊号问世。封面由才女林徽因设计,中间是一块汉砖图案,典雅朴素,独具一格。刊名“学文”出自《论语》“行有余力,则致以学文”,表示业余性质,明显带有自谦的意思。《学文》延续了《新月》的重文学风格,且将这一风格推向极致。《学文》坚持的纯文学立场,是那种真正的、不带任何杂质的纯。为了这个“纯”的梦想,叶公超苦心经营,四处奔走,从约稿、审稿、组稿再到出版发行,都亲力亲为,用心浇灌这一枝娇嫩的文学花朵。然而,现实与理想总是背道而驰。由于经济拮据,在叶公超出国休假期间,《学文》月刊“夭折”了,前后只出了四期,如同昙花一现。

叶公超属于述而不作的绅士派,著述不多,但他热衷于中西文化交流,是中国第一个介绍艾略特诗作与诗论的人。作为评论家,叶公超坚持独立而严格的艺术批评,以一种雍容而高贵的气度,奉行持论之平,不为政治倾向所左右。叶公超的批评文章,有如小品文般随意闲散,也有哲理散文的严谨缜密,既幽默雍容,又漂亮精致,创作态度也非常轻松,完全没有老学究般的一本正经、义正词严。他笔墨从容,甚至带有调侃意味,“嬉笑怒骂,皆成文章”,颇有英国随笔遗韵。他主张文贵疏简,徐志摩去世后,梁遇春写了一篇悼念文章《吻火》,初稿有两三千字,叶公超看后评价说,“写得仿佛太过火一点”,后梁遇春将文章改成只有六百余字。这篇散文被废名评价为梁遇春最美的文字,说它“有炉火纯青的意味”。

1936年10月,鲁迅病逝于上海,当时在北京大学任教的叶公超特地把鲁迅所有的作品收集来,不休不眠地一口气读完,然后写了《关于非战士的鲁迅》一文并发表。他在文中充分肯定鲁迅小说史研究、小说创作及文学能力的成就。他说:“我有时读他的杂感文字,一方面感到他的文字好,同时又感到他所瞄准(鲁迅最爱用各种军事名词的)的对象实在不值得一粒子弹。骂他的人和被他骂的人实在没有一个在任何方面是与他同等的。”他盛赞鲁迅杂文:“他的情感的真挚,性情的倔强,智识的广博都在他的杂感中表现得最明显……在这些杂感里,我们一面能看出他心境的苦闷与空虚,一面却不能不感觉他的正面的热情。他的思想里时而闪烁着伟大的希望,时而凝固着韧性的反抗,在梦与怒之间是他文字最美满的境界。”通篇热烈的赞美,偏偏出于曾与鲁迅水火不相容的“新月派”叶公超口中,连一向以“宽容比自由更重要”的胡适都看不惯他对鲁迅的颂扬,嘲讽说:“鲁迅生前吐痰都不会吐在你的头上。”单纯的叶公超却是另一种立场:“人归人,文章归文章,不能因人而否定其文学的成就。”叶公超的文学气度与才士手笔,确非常人所能及。

3

风流倜傥的叶公超从不乏追求者,他是女学生眼中的白马王子。燕京大学华侨女学生陈仰贤对他的无望苦恋,最是可怜。据《吴宓日记》记载,1930年4月3日,叶公超生病,陈仰贤前来探病,对叶“亲密而恭顺”,晚上又给吴宓打电话,担心叶公超晚上无人陪护,托他找一名护士,可见她对叶公超的良苦用心。在得知叶公超属意袁永熹后,陈仰贤在给吴宓的信中说:“你说叶先生是我悲剧中人,并不错。但我自己并不觉悲哀,我可以代他死。我为他牺牲到这步田地,并不算什么;我不但不觉得悲哀,我有时还觉得荣耀。至于他的婚事,是我盼望他那么做的。我爱一切他所爱的人,这是他知道我的。我并不是故做好人,我不承认我这行为是好人的行为,我只是爱他。我无论他与别人结婚也好,不结婚也好;爱我也好,不爱我也好;我对于他,并没有所期待。总而言之,我是无条件(回报我爱的条件)的爱他。”字字句句都是无尽痴情。为爱情而死,并不算难事,但无条件的爱屋及乌,却非一般女子做得到的。爱至此,也算得是最高境界了。

1931年6月,叶公超与燕京大学“校花”袁永熹喜结良缘。袁永熹性情爽朗,待人热忱,全无“校花”架子。貌美如花又温婉似水的校花,按常理,应该是学风花雪月的文学之类的,可她学的居然是深奥的物理学,实在有点出人意料。吴宓教授对她极为欣赏,称她是“出众超俗之女子”。袁叶结合是典型的师生恋。婚后,他们就住在清华北院11号,叶公超在南窗外种植了毛竹,给寓所取名“竹影婆娑室”。新婚宴尔,琴瑟相和,又有诗书相伴,令人艳羡。他的学生赵萝蕤在《怀念叶公超老师》一文中记述道:“后来他结婚了,夫人是我在燕京时的一个比我班次高的同学。我有时到前铁匠营他们的寓所去串门。他们的生活令人羡慕:一所开间宽阔的平房,那摆设证明两位主人是深具中西两种文化素养的。书,还是书,是最显著的装饰品,浅浅的牛奶调在咖啡里的颜色,几个朴素、舒适的沙发,桌椅,台灯,窗帘,令人觉得无比和谐;吃起饭来,不多不少,两个三个菜,一碗汤,精致,可又不像有些地道的苏州人那样考究,而是色香味齐备,却又普普通通,说明两位主人追求的不是‘享受’而是‘文化’;当然‘文化’也是一种享受。”这大概是叶公超婚姻生活中最幸福的一段时光。

一年后,长女出生,取名叶彤;六年后儿子出生,取名叶炜。名字都来自《诗经》里的《邶风·静女》:“静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。”

叶公超是典型的男性沙文主义者,这一点,他自己也是承认的,他特别喜欢meek(柔顺)的女子,而他心仪的袁永熹偏偏是一个清绝而有个性的女子。吴宓一度在叶公超家蹭饭,据他记述,一次,因饭菜味道不合胃口,叶公超大发脾气。袁永熹一言不发,等叶公超发泄完毕,她才一字一顿地说:“作为主妇,饭菜不合口味,我有责任。但是你当着客人的面发脾气,也是不合适的。”可见当他的夫人,并不是多轻松愉快的事。

叶公超的坏脾气让原本幸福的婚姻蒙上了一层阴影,而他接连不断的风流韵事,更是直接摧毁了袁永熹对婚姻的信心。在叶公超与堂妹的一段恋情曝出后,不管叶公超怎么辩解喊冤,袁永熹始终无法原谅他,两人的关系越闹越僵,爱情也在几次三番的折腾中消失殆尽。抗日战争爆发后,叶公超将妻子儿女送往美国。后来,叶公超去了台湾,踏入仕途,袁永熹并不喜欢丈夫拜相封侯,两人嫌隙越来越大,她又极不习惯台湾繁文缛节的生活,便选择了偕子女定居美国。她在加州大学任研究员近三十年,退休后,又过着波澜不惊的隐居生活。在叶公超生命的后四十年,他们的婚姻其实已名存实亡。叶公超在台湾因心脏病复发去世,袁永熹没有赶去告别,只以未亡人身份献了一副挽联:“烽火结鸳盟,治学成家,心虚安危轻叙别;丹青遗史迹,幽兰秀竹,泪痕深浅尽纵横。”夫妻感情至此,无论孰是孰非,都不能不说是人生中的大悲哀。

4

叶公超有两个习惯:一不记日记,二不收集照片。他认为一个人如果有成就,别人当然不会忘了他,自己也就用不着收集照片写日记了。叶公超的办公室很少挂照片,家里也不挂照片。他说,他本人不写历史,但愿意创造历史。

日本人发动的侵华战争,让叶公超创造了历史。

叶公超平时讲课不喜欢涉及时事。不过在日本侵华在即时,他却明确对学生们说:“日本人要是开始蠢动,就是他们自掘坟墓的日子到了。我们中国,平时虽然破破烂烂四分五裂,可是,对外战争一开始,大家就会抛弃成见,凝聚起来,共同拟订方案,救亡图存。中国太大了,要吞,谁也没本领吞得下去。”卢沟桥事变后,叶公超与梁实秋等人历尽艰险,逃至南京,向教育部请示分配新工作。后来,他又携家带口长途跋涉去了长沙,再到昆明担任西南联大外文系主任。

1939年春天,叶公超叔叔叶恭绰的一封家书改变了叶公超的命运。这番因缘际会,叶公超弃教从政,中国学界失去一位出色的教授,政坛多了一位并不算十分成功的外长。

叶公超父母早逝,自幼依叔叔膝下,叶恭绰视他如己出,精心抚育教诲。叶恭绰是民国早期交通系重要人物,能诗擅画,嗜好古物,雅好藏书。他收藏的宝贝中毛公鼎是西周晚期青铜器,鼎身有铭文四百九十九个字,是现存青铜器中铭文最长的,它记述了周宣王告诫和褒赏大臣毛公之事,是货真价实的国宝。抗日战争爆发后,叶恭绰前往香港避难,将此鼎藏于上海寓所,由其妾潘氏保存。后来潘氏为争家产闹纠纷,要出卖毛公鼎。为国宝安全,叶恭绰写信给侄儿叶公超:“过去日本人和美国人两次想出高价购买毛公鼎,我没答应。这是国宝,决不能落在外人手中。现在把此任务交付于你,不得典质,不得买卖,有朝一日,可以捐给故宫博物院。”收到信后,叶公超置个人安危于不顾,火速赶往上海。潘氏想鲸吞财产未遂,便向日本宪兵告密。叶公超早料到有此一招,事先将毛公鼎妥帖地隐藏起来。日本宪兵突击检查叶宅,搜出大批字画和两把手枪,就以间谍罪逮捕了叶公超。叶公超被关在狱中四十九天,历经七次提审,两次鞭刑、水刑,仍坚决不肯说出毛公鼎的下落。后因重金具结保释,叶公超才重获自由,之后他秘密携鼎赴港。

历经劫难后,叶公超回到重庆,国仇家恨集于一身,已无意再回到平静的校园教书。在朋友的动员下,叶公超投笔请缨,决然告别学界,步入仕途,义无反顾地做起“过河卒子”,远离家人,奔走于新加坡和英国伦敦,为抗日战争筹资。1938年9月,他的好友胡适也跟随他的脚步,出任驻美大使。晚年有人曾问胡适:你说你从不做官,大使不是官吗?胡适回答说:当时国家是战时。战时政府对我的征调,我不敢推辞。叶公超选择从政,理由与胡适同出一辙,完全是自由知识分子深入骨髓的民族感情。他在晚年说:“我之所以进入外交界,完全是因为抗战的关系。若没有抗战,我想我是不会进外交界的。”

叶公超弃文从政,同事、学生都深深惋惜。王辛笛说:“在旧日师友之间,我们常常为公超先生在抗战期间由西南联大弃教从政,深致惋叹,既为他一肚皮学问可惜,也都认为他哪里是个旧社会中做官的材料,却就此断送了他十三年教学的苜蓿生涯,这真是个时代的错误。”抗日战争胜利后,叶公超凭借优秀的英语能力和外交能力,出任外交部长,入蒋彀中,一度成为重臣。

5

叶公超的脾气在民国是有名的,和他相处,如同喝一杯烈酒,吃一碟辣椒。“爱管是非生性直,不忧得失寸心宽”,是他写的联句,也是他当时的境遇。他的好友叶明勋说:“提起李白,除了诗忘不掉他的酒;徐志摩,除了散文忘不掉他的爱情;叶公超先生,除了他的外交成就与风流风采,我们忘不掉他的脾气。”官场交往中,酒筵酬醉间,他常常语出诙谐,对人奚落讽刺也是平常事。他看不得别人有错,有错就当面指责。不管是谁在他面前耍花枪,他都会马上拆穿。叶公超在学校里是一副名士派头,到了官场上也还是一样豁达率性、不拘小节,宦海沉浮也未能淹没他的书生本色。他的书生脾气,让他做不到凡事要听话,在蒙古加入联合国时,他和蒋介石发生激烈争论,结果当然只有成为悲剧主角的分。

叶公超的画

叶公超的书法

叶公超晚年也常说:“一辈子脾气大,吃的也就是这个亏,却改不过来,总忍不住要发脾气。”其实,一个人天性中的狂与傲是没办法改的。叶公超一辈子都放不下知识分子的身段,丢不掉知识分子的傲气。临死前,他指着家中悬挂的一幅刘延涛名画《烟波江上一翁》说:“这个老头就是我。”画上的题字是叶公超最喜欢的一首诗:“自织自耕自在心,江干千种柳成荫。兴来一棹悠悠去,酒热深杯细细斟。”颇能反映他晚年的心境。“大”脾气也好,“坏”脾气也罢,不唯命是从,直言无忌,有独立见解,又敢说敢做,却正是叶公超作为自由知识分子的可爱处。不幸厕身官场,这就成了他的阿喀琉斯之踵。

获知叶公超离世消息后,著名的“飞虎队”将军陈纳德妻子陈香梅悲痛万分,这位叶公超的“超级粉丝”,幼年时即称他为“乔治叔叔”的传奇女性,在很短的时间内写了一篇悼文、两首挽诗。在诗中,她饱含深情地说:“奉献给你红色的玫瑰,那是我从童年、青年到中年对你的半点关怀与爱意……多少双纤手为你磨墨、添香,多少颗心曾为你似醉非醉。”在悼文中,她说:“叶公超是个性情中人,他是个读书人,有报国的雄心壮志,他爱自己的国家和民族比爱自己多多,他也是一位怜香惜玉的才人,他对不少女人有不同的情感,但他不可能是理想的丈夫,他的婚姻是失败的,我们不需替他辩护。他爱的国家,他爱的女人都使人失望,有负于他,这是一个大讽刺,也是一场悲剧。”这番话,多少有些盖棺论定的意味。

叶公超驾鹤西去,让一个时代完全终结。政治舞台容不下叶公超这样的天才,实在是时代的悲剧。叶公超留给后人的,是一个时代知识分子的高大背影和一声轻轻的叹息。就像木雕石塑守不住信仰一样,历史也守不住那些伟岸的记忆,一个读书人的真性情真才学,只配得上一文不值的两个字“狂傲”,可如果连这也失去了,还有什么能调节史简中那些与苦难直接相关的章节。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。