3.3.2 家族缔约治理要素的来源与归类

1.社会资本与家族影响视角下的家族缔约治理要素来源

社会资本是家族企业创业和发展的重要动力(储小平,2004;Steier,2001),但对于社会资本到底通过什么具体因素和作用机制来促进家族企业财富创造的问题还没有得到广泛和深入研究。实际上,社会资本本身的研究及其在家族企业研究中的应用还只是在一些独立因素方面展开,比如信任(储小平,李怀祖,2003;Zaheer&Venkatraman,1995)、忠诚(李新春,2002;Ward,1987)和企业关系网络(胡军,钟永平,2003;Harvey,1999a)等。

总体上说,社会资本在家族企业中的应用还没有深入到家族企业治理与战略等问题中,主要原因在于其作用机制和载体方面还缺乏研究。实际上,家族成员的行为和家族影响就是社会资本与家族企业财富创造之间的联系因素。另外,Harvey(1999a)也指出,家族对企业运营产生影响的最大因素就是家族成员间的社会联系,而这种联系具有模糊和隐蔽性,并且在家族企业产生前就已经存在。

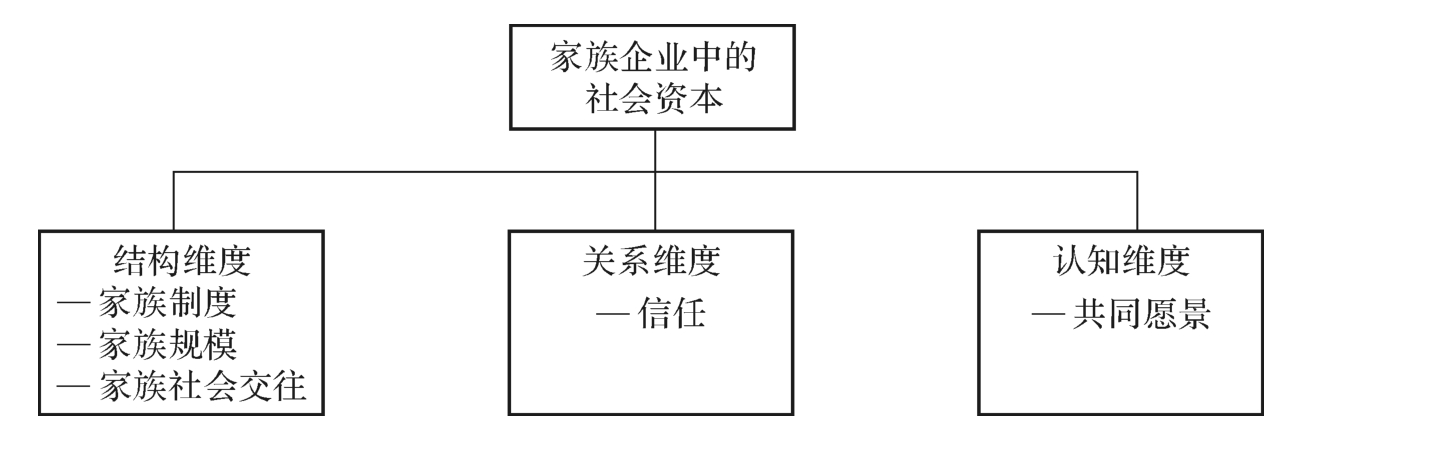

因此,家族因素在社会资本所具有的结构、关系和认知维度上的特征对于家族缔约治理提供了支持。Mustakallio(2002)也认为,社会资本的分支内容如信任、组织声誉、共同愿景、联盟等因素都可以成为家族企业的治理机制。因此,家族缔约治理可以从与家族要素相关的社会资本中找到内容来源(见图3.6)。

图3. 6 家族企业中的社会资本

资料来源:Mustakallio,M..Contractual and Relational Governance in Family Firms:Effects on strategic decision-making quality and firm performance[D].Doctoral Dissertations,Helsinki Uni-versity of Technology,2002:107.

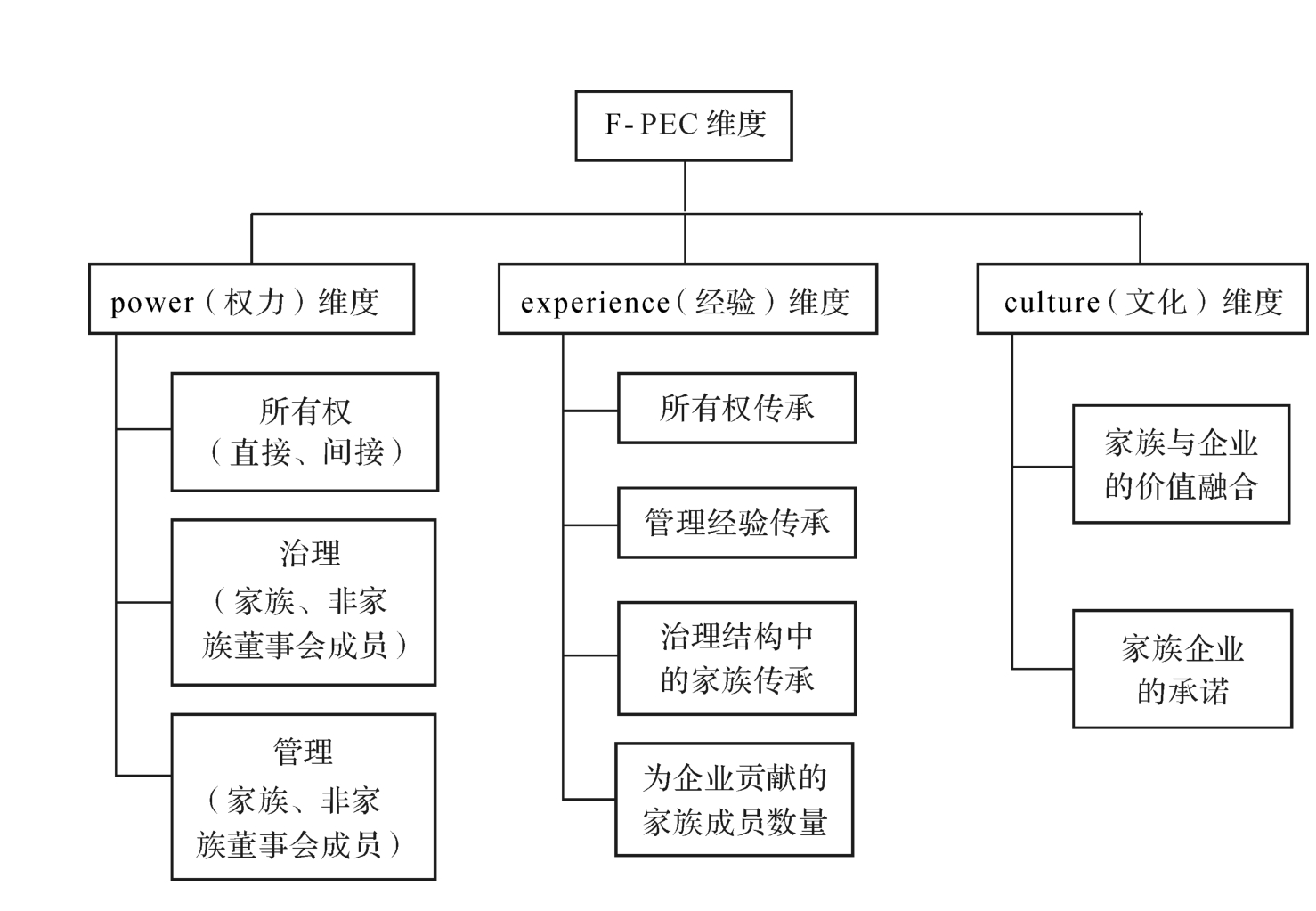

家族缔约治理的内容还有一个分析基础和要素来源,即家族影响。实际上,家族影响已经成为家族企业理论中最重要的考察对象(Chrisman et al.,2003),一系列的研究都试图从家族参与程度的强弱出发来研究家族企业的定义和治理问题。其中,Astrachan、Klein和Smyrnios(2002)建立的F-PEC模型被广泛引用,以此来说明家族影响的维度和内容(见图3.7)。F-PEC模型在Shanker和Astrachan(1996)的“牛眼模型”(family universe bull's-eye)基础上更加深入地研究了家族行为在企业中的影响,并将它们对家族企业绩效的影响进行比较。Klein、Astrachan和Smyrnios(2005)对F-PEC进行了验证,研究结果显示家族对企业产生的影响及其作用可以通过该模型的三个维度显示出来。

Chrisman、Chua和Steier在一个文献中对F-PEC模型给予了高度评价,认为该模型比关于家族企业结构的其他大多数模型都要好。其最大优点就在于它非常适合于家族企业性质,家族影响因而成为家族企业研究中的本质性内容。家族影响可以看做是“家族性”的进一步深化,可以帮助说明家族因素如何促进家族企业的成长和变化(Chrisman etal.,2005)。

图3. 7 家族影响的维度与内容

资料来源:Astrachan,J.,K lein,S.&Smyrnios,K..The F-PEC Scale of Family Influence:A proposal for solving the family business definition problem[J].Fam ily BusinessReview,2002,15(1):52.

社会资本和家族影响的研究为家族缔约治理内容提供了内容维度和具体要素方面的分析,而关系治理的契约理论则可以将这种内容性分析结合起来。由于家族联系的存在以及家族成员扮演了不同的角色,关系的强度和作用在家族企业中被放大了,使得关系治理在家族企业中有更强的重要性(M ustakallio,2002)。同时,企业的治理行为在根本上仍然需要回归到契约层面,关系性质的行为规则相对资源性要素而言更适用于治理模式的研究。

因此,本书的家族缔约治理内容将在家族企业社会资本和家族影响要素的基础上进行融合。将其中能反映家族企业特殊性和绩效来源的要素进行提炼,并归纳为具有关系性质的家族缔约治理维度与要素。

2.家族缔约治理要素的归类

社会资本和家族影响要素的融合是家族缔约治理维度和要素的内容来源,一些关于家族对企业决策有影响的研究(Pofi,2003;Chua,Chrisman&Sharma,1999;Lansberg,1988)也为我们提供了这种融合性分析。

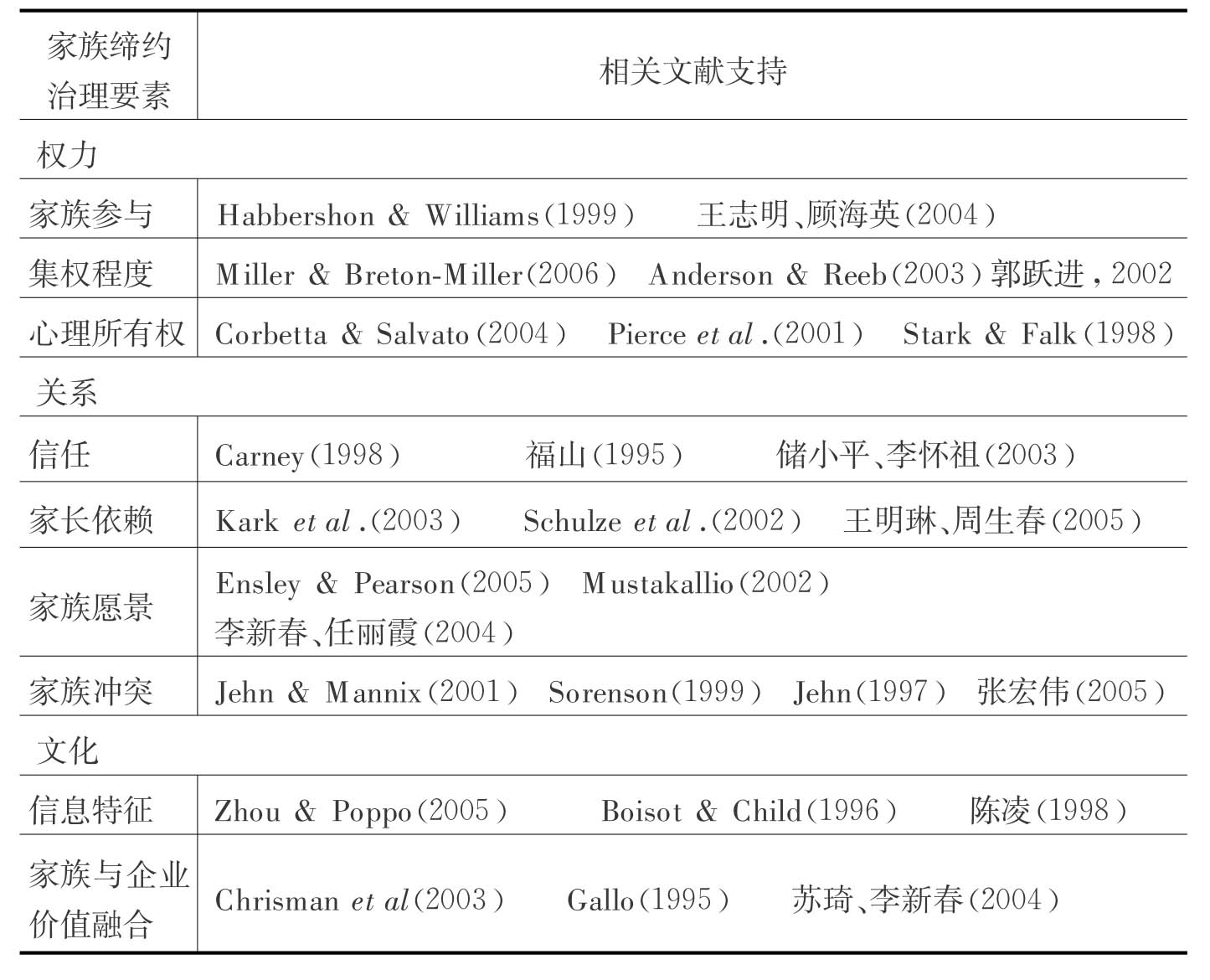

综合了各类分析之后,本书以Astrachan等(2002)的家族影响F-PEC模型为家族缔约治理维度的主要参考,吸收其中的权力和文化两个维度。在此基础上,本书还增加一个关系维度。因为家族缔约治理针对的因素不仅仅以家族关系为关联,同时还包含了很大的关系性。根据Gomez-Mejia等(2001)的说明,家族缔约与关系契约存在着交叉,它们之间存在着关系强度方面的区别。

如表3.2所示,在家族缔约治理要素方面,本书则要展开更具融合性的分析,而家族企业研究“多问题、多学科”融合的特点提供了这种分析基础。大量文献从各个学科角度对家族参与(family involvement)、家族影响(family influence)等问题展开了分析,这些研究都提出了一个或几个家族如何促进企业财富创造的变量及机制。

表3. 2 家族缔约的治理要素

(1)家族缔约治理中的权力因素

●家族参与:家族企业的最大特征就是企业运营和治理活动中的家族参与,许多研究认为家族企业定义的依据就是家族参与(如:Chrisman et al.,2005;Chua et al.,1999;Welsch,1993;Handler,1989)。其中,Habbershon和W illiams(1999)根据家族参与各种具体因素提炼出的“家族性”,以及Hoffman和Hoelscher(2006)提出的“家族资本”概念成为其中最有代表性的说法。

而在强调家族参与因素的研究中,许多观点都把家族参与跟所有权和控制权等权力因素联系在一起。比如,早期的Davis(1983)就认为家族企业发展受到一个或多个家庭的显著影响,并且这种影响主要通过所有权和家族介入来实现。近期的F-PEC模型(Astrachan et al.,2002)则明确提出了家族影响的首要因素就是权力,其中包括家族在企业所有权、治理权和管理权中的各类权力。在国内的家族企业研究中,关于控制权视角的研究也很多,这些研究都强调了企业的家族控制是家族企业界定和治理等问题的着眼点(如:王志明,顾海英,2004;刘洪钟,曲文轶,2003;张钢,于小涵,2002;郭跃进,2002)。

除了家族经理等企业成员之外,一些不在企业内工作的家族成员也能对家族企业治理产生影响,这也是家族企业治理的一个特殊之处(Poza,2004)。企业外的家族成员之所以能体现出这种“无私的”关心与家族企业的性质有关,家族企业的成功是企业和家族的结合。即便不在企业工作,家族成员同样能享受企业成功所带来的好处,包括经济(财富)和非经济(家族职能实现)方面的价值(Olson etal.,2003)。因此,非企业成员的家族成员具有干预企业活动的动机,但这种动机会因为企业发展时期、家族成员人格特征等原因而有强弱区别。特别是针对不同的家族企业管理和治理问题,企业外家族成员的干预显得有选择性。比如在代际传承这样的重大问题面前,平时不太关注企业事务的其他家族成员也会成为影响权利更迭的重要力量。一些关于家族企业主的配偶或女性在家族企业内地位问题的研究提供了这方面的分析(如:Danes et al.,2002;Cole,1997;曹德骏,2002);另外,关于家族理事会的分析也很重视非企业员工家族成员所扮演的角色及其影响力(如:卡洛克,沃德,2002;盖尔西克等,1998)。

因此,家族参与的内涵包括了大部分家族成员,无论他们是否在企业内担任正式的职位。这种特殊性是家族缔约治理要面对的最大问题之一,其体现是:一些由老板诚心外聘的职业经理人会由于“老板娘”不喜欢或者家族元老的排斥而出走(储小平,李怀祖,2002)。

●集权程度:在家族参与产生了权力特征后,集权程度成为家族企业治理过程中最重要的影响因素之一。无论在近期的家族企业研究,还是在不太专门涉及家族企业的公司治理研究中,关于大股东控制以及经理人内部控制等问题都与权力的绝对或相对集中有关。家族企业权力通常向家族集中,这其中更包含了所有权与控制权、现金流权不同比例等问题(邓建平,曾勇,2005;苏启林,朱文,2003)。

家族缔约治理中的集权程度需要针对两种情形:一种是作为一个整体的家族来掌握企业的控制权;另一种则是家族群体内部的权利集中情况。而后者将影响到家族群体内部的代理关系和代理成本,以及家族经理作为家族成员之一所具有的利他主义倾向(Schulze etal.,2002)。在家族内部权利分布与心理所有权的不同组合情况下,家族企业的掌权者通常都会面临“自我服务”(self-servicing)还是“自我实现”(self-actualizing)的选择(Corbetta&Salvato,2004)。相对而言,家族内部的集权程度在以往较少受到重视,因而更值得重点关注。

●心理所有权:在家族缔约治理中还有一种特殊的权力因素——心理所有权(psychological ownership)。Pierce等(1991)将对所有权的心理体验定义为心理所有权,即个人感觉目标(物质的或非物质的)或者目标的一部分属于自己那种心理状态。心理所有权在家族企业中比较突出,它与家族成员特殊的心理机制有关。因为,家族成员虽然在法律意义上不拥有企业的资本产权,但在心理上会觉得自己拥有企业的部分价值和财富(Stark&Falk,1998)。这种所有权实际上更多的是一种期望值,但对家族企业却有很大影响。

相对于一种分配机制而言,心理所有权更多的是一种治理机制。心理所有权是所谓“富不过三代”现象的重要原因,因为家族成员可能面临心理所有权自我评价和现实所得之间落差,继而引发家族内部关系恶化。因此,心理所有权是利他效应的重要来源(Corbetta&Salvato,2004),成为家族缔约治理的重要内容。

(2)家族缔约治理中的关系因素

由于家族缔约治理也是一种关系治理(Gomez-Mejia,et al.,2001),并且,家族企业与社会资本的融合是一个天然和长期的趋势(储小平,2004)。因此,家族缔约治理内容中有很多关系因素。这些因素的一些内容在各种不同角度出发的文献中已经得到了某种环境下的研究,但还没有出现统一框架下的系统性分析。

在家族企业研究中,联系家族因素并体现出家族企业特殊性质的关系契约和治理研究还是新课题(李新春,陈灿,2005)。换而言之:在Gomez-Mejia等(2001)所提到的家族缔约治理和关系治理的组合中,关系契约及其治理已经得到了一定的重视和研究,但涵盖家族影响的关系契约及其治理则还没有引起重视。

●信任:在关系治理中,信任是最重要的内容(Zaheer&Venkatraman,1995),家族企业研究的很多问题也与信任展开联系。由于在企业控制权开放问题上的家族关系导向(叶国灿,2004),信任已经不仅仅影响到企业内所谓“用人”的单纯问题,而且家族企业内的信任实际上已经成为一种治理机制(Carney,1998)。

信任问题的重要性得到了广泛认同,这一点不需要再作过多说明。这里需要指出的是,信任问题得到重视反映出一个问题:它实际上体现了家族企业治理过程中的家族强势地位和单向思维,其他成员特别是非家族成员的企业成员如果要得到哪怕正常的治理主体地位也需要以某种形式进入到家族的权力范围。也就是说,信任主要是指企业权威和家族针对外部的信任。非家族成员对家族及其权威是否信任的问题在现实中显得无关轻重,在学术研究中也没有得到关注,这一点在本书关于“股东至上”问题[10]的分析中已经提到过。

本书需要强调的是,信任机制在家族缔约治理中是一个双向因素,家族成员对于家族权威的信任同样也很重要。因为这种信任同样会影响到家族代理人的监督和激励效果,也会影响到家族成员产生和提高利他主义的实际效果。

●家长依赖:单向思维的信任机制延伸出家族缔约治理中的另外一个关系内容,即家长依赖的问题。家族企业内的关系通常围绕一个有明显核心的权力圈展开,这个核心就是企业的核心控制人,通常也是家族权威。因此,家长依赖成为家族企业鲜明的组织关系特征,华人企业普遍存在家长作风也是一个背景。

一些观点认为:在相当长的时期内,家族企业的“企业文化”实际上就是“老板文化”,老板的个人价值取向和管理风格代表着家族企业整体上的组织形象。江若尘(2006)指出,在中国有个现象:你可能不知道外国大企业如宝洁、诺基亚的老板是谁,但你一定对张瑞敏、刘永好、柳传志、王石等如数家珍。有些时候,老板个人的知名度甚至超过了企业自身,成了企业的象征和标志。这种情况对于家族企业更是普遍,比如李嘉诚与长江实业、鲁冠球与万向集团、刘永好与新希望集团等。并且,企业家的强势地位已经渗透到企业治理和运营的具体环节。

家族企业的重要特征之一是家族化组织管理行为中的家长作风,这体现了家族权威对企业的强烈控制意图。反过来,这也强化了家族成员和企业员工对家族权威的依赖性,并且牵制了企业和员工的行为倾向,无论在组织制度还是心理层面都是如此(kark et al.,2003)。从家长依赖这个因素来看,华人家族企业的“人治”色彩就有了具体的来源。而要对这种“人治”的负面效应进行改革,以及在家族内部提高治理企业的能力和效率,就需要对家长依赖的程度进行控制。在实际的企业调研中,这种需求普遍存在而迫切。浙江义乌的一位家族企业主这样反映:

我的厂里总共有三百多个人,管理人员主要都是我家里的亲戚。别看厂子不大,我现在是整天忙里忙外,非常累。一方面要管理厂里的各种事情,比如重要的一些生产工艺要把关;另一方面,要在外面跑销路,此外工商、税务这些地方也要经常跑。我只能慢慢地把内部的事情交给家里人,自己专心负责外面的事情。但我现在几乎是不能出门,一出门就有接不完的电话。为什么?因为他们都已经习惯依赖我,稍微重要的事情就不敢拍板。这样我还不得忙死啊!

正如这位企业家所反映的情况,家族缔约治理中的家长依赖问题并不都是因为家族成员的能力胜任问题,而是由家族企业特有的关系机制所导致的。因为,家族成员往往没有区分家族内的亲属关系和企业内的科层关系。由于家族企业存在很多关于部门及岗位职责、业务流程等方面的模糊性导致的“扯皮”问题,所以家族成员在企业和家族两种关系及角色上的摇摆会导致僵持局面,解决方式就是依靠家族权威的事后调节。因此,家长依赖实际上成为一种治理机制(Schulze et al.,2002)。

也就是说,既然家族企业难以把家族亲属关系和企业科层关系完全区分开来,家长的复合性权威(企业、家族)地位及其影响力就可以作为治理机制之一。

●家族愿景:在家族企业普遍存在家长依赖,并且企业的核心资源与能力主要来自家族群体的情况下,能否形成一个有效的、共同的家族愿景就成为一个影响家族企业治理乃至代际传承的重要问题(Sharma et al.,1997)。很多关于家族企业战略的研究都指出,家族权威影响下的共同愿景是家族企业高层团队具备竞争力的一种保障机制(Ensley&Pearson,2005),Chrisman等(2005)也认为家族愿景是家族企业突出的特征和竞争力来源因素。

在M ustakallio(2002)的家族企业关系治理模型中,家族参与就是通过“共同愿景”和“信任”这两个变量来影响企业决策的。Harvey(1999b)也认为,家族关系和家族成员的相互影响推动了家族愿景的形成,而家族愿景则能为企业带来长期的价值成长。其他的一些相关研究也使用了类似的概念来表示家族愿景的作用,如F—PEC模型中的“家族企业承诺”family business committment(Astrachan etal.,2002)、Carlock和Ward(2001)的家族价值(family value)。

因此,(基于家族关系的)家族愿景的形成与内容整合成为家族缔约治理的重要内容,家族关系——家族愿景——企业绩效的分析路线得到体现。

●家族冲突:作为一个目的和治理机制,家族愿景并不能很顺利且有效地建立起来,反而是家族内部的冲突更容易引起人们的注意(Sorenson,1999)。但是,家族企业研究对冲突的分析还很局限,没有将一般的组织行为研究与家族企业特殊性质联系起来,现有的一些冲突问题研究通常都是关于家族上市公司的控制权。一个长期存在的现象是:尽管大量文献都提到了家族不和影响企业发展的老话题,但真正深入到家族内部的冲突问题分析还很缺乏。

家族内部代理问题以及利他主义研究为家族冲突与企业绩效提供了联系因素,使家族内部关系紧张对企业的影响具备了较为明确的传递机制,这与组织行为研究中的冲突问题分析有了一定的共性。著名组织研究学者Jehn的几个文献都提到了组织内部冲突带来的综合影响(Jehn,1995,1997;Jehn&Mannix,2001),这种影响在Olson等(2003)的家族企业可持续发展模型中得到了体现。Olson等使用家族紧张(family tension)的概念来说明家族内部关系的冲突对企业绩效的影响,甚至为家族紧张度引起的企业绩效损失给出了具体数据。另外,家族紧张概念有进一步的作用,就是为家族企业的复合性绩效以及成长概念提供了解释。如果家族职能在企业发展过程中受到损害,家族企业的整体绩效也将受损。因此,家族冲突同时影响着企业和家族,成为家族缔约治理的重要内容。

(3)家族缔约治理中的文化因素

家族缔约治理中的文化因素并不是传统意义上的企业文化研究,而是家族影响的具体内容之一,因为家族影响使家族企业体现出不同于非家族企业的文化特征。一些研究借鉴了F—PEC模型,把家族影响的文化特征作为家族企业治理需要面对的主要问题之一(Chrisman et al.,2005;Chrisman et al.,2004;Pofi,2003)。

●信息特征:信息特征对契约形式和公司治理有很大影响,这在企业理论、信息经济学等领域都得到了体现(如:宁向东,2003;张维迎,1996)。家族企业组织中信息的表现形式、传递途径、传播范围等方面都体现出与非家族企业很大的区别,主要特色就是信息的家族控制。

陈凌(1998)根据Hall(1976)的“高文本书化”和“低文本书化”来分析家族式组织内部的信息特征,认为信息特征会影响家族企业的交易成本和治理结构。华人家族企业的信息特征及其影响有一个关系性根源,即信任的缺乏(李新春,2002)。对于Redding(1991)针对华人企业提出的“弱组织、强关系”文化特征,信息特征既是形成原因也是存在背景。

信息特征主要通过两个维度体现出差异:规范度、分散度。家族企业的信息规范度通常很低(张钢,于小涵,2002),甚至被赋予了某种神秘色彩。同时,信息分散度也很低,体现为重要信息的家族控制(李新春,2003)。这两个因素在家族企业与外界之间形成了信息不对称,并影响家族企业与外部资本的结合。因此,家族企业的信息特征成为一个重要的治理要素,在华人社会等新兴市场更是如此(Zhou&Poppo,2005;Boisot&Child,1996)。

家族与企业价值融合:Olson等(2003)明确提出,家族企业的成功是企业与家族成就的融合,Astrachan等(2002)在F—PEC模型中也以家族与企业价值融合来表示家族影响的文化维度。Gallo(1995)甚至认为,只有当家族和企业存在理念和价值一致时才能形成家族企业。苏琦和李新春(2004)在分析家族企业生命周期时也指出,家族与企业在成就衡量上的融合是一个关键问题。

实际上,家族企业治理存在困境的最大原因之一就是家族和企业价值的分离,因为两者各自的规则都不能解决家族企业的复合问题。由于企业的家族控制,家族团队的理念融合会影响企业的战略选择。即使家族内部有了共同愿景,家族和企业这两个不同性质的组织仍然可能存在价值背离(Chrisman et al.,2003)。因此,家族缔约治理的要素和目标之一就是实现家族与企业的价值融合。

【注释】

[1]实际上,“家族影响”是一个总体性和资源性概念,它包含了家族的人、财和社会关系等资源性要素在企业中的投入。很多文献都把这些家族性资源产生的效果总体归结为家族影响,Habbershon和Williams(1999)提出的“家族性”(familiness)和Hoffman(2006)提出的“家族资本”(family capital)也是类似的概念。这类概念与资源基础观和能力理论有很大联系,都试图把一些资源性因素使用所产生的效果提炼为一种组织成长的能力因素。这样,企业的“异质性”可以在本源和动力方面有合理的体现和解释。

[2]关于家族影响的讨论涉及资源性因素的内容,但本书关于家族企业契约性质和其后的治理模式研究主要考虑作为一种结果性质的家族企业行为和规则因素。尽管家族资源与企业间的模糊关系也是家族企业的特殊现象,但就具体的资源投入和使用问题在主流企业理论中已经有较为成熟的分析。而社会化家族关系对企业行为和决策的影响问题研究较为少见,也更能体现“家族企业”作为一个独立问题的特殊性。

[3]国内家族企业在近期出现过两种治理现象:一种是要退出“家族制”、建设职业化管理团队;另一种则是“重新回归”家族化。这两种情况都不能为家族化是否有效提供事实证明,这些企业乃至家族的个体化差异很大,其中深层次原因值得研究。

[4]一些对家族制持较为正面态度的企业家试图通过“扩大的爱”性质的“家文化”来影响企业内的非家族员工,但很可能收效甚微。在2006年浙江大学主办的第二届家族企业研讨会上,著名的学者型企业家茅理祥先生就和一些学院派学者展开了争论。有学者认为方太集团试图通过“博爱”性质的家族化治理来带动非家族成员的利他主义实际上是“有条件的”,和针对家族核心成员的“无条件的爱”是有本质区别的。在研讨会上这种带有某种尴尬性的争论尚且还能在企业家和学者间展开,而在现实中的企业内,家族集团和非家族集团可能都不会去“捅破那层纸”。也就是说,无论“家文化”如何具有博爱性质,不能为企业谋利的员工是难以被企业长久收留的,而员工也不会因为受到了“家庭般的温暖”而失去经济利益导向。

[5]中山大学的储小平教授在2006年11月份中央电视台经济频道《对话》栏目的一次家族企业讨论中提到一个案例:企业老板聘请了职业经理并安排儿子做其下属,儿子犯错且不服职业经理的管理,作为老子的企业老板采取了当众给儿子耳光的做法。很多人赞赏这位老板的勇气和“公正”,但这其中的问题远非那么简单。在中国特定文化环境下,老子打儿子似乎有理是于私而言。但现在老子其打儿子的理由却是在于公事。事实上,这里就牵涉到了老子和儿子、老板和员工的两组不同角色。从严格意义上看,儿子犯错是相对于他在公司的身份而言(不听从职业经理这个上级的工作安排),但即使是公司最大的领导也是无权打人的。因此,可以认为:老子为了给职业经理树立权威而打儿子是角色错位的反映,老子的行为自相矛盾(打人是想证明公事公办,其实却是以家庭内部方式处理公务矛盾),这并不利于企业的制度建设。

[6]加上家族成员持股和间接持股,大股东控制度会更高。比如,鑫富药业(002019)的过鑫富通过企业法人持股31%,但通过家族实际持股56%;美欣达(002034)的单建明个人持股42. 63%,家族实际持股48.35%;苏泊尔(002032)的苏增福个人持股19. 22%,家族实际持股45.48%。浙江板块在总体上几乎全部是家族控制:15家上市公司有14家由家族控制,剩下一家改制上市的新和成(002001)也由管理层控制。

[7]在一些国家和地区,家族优先的问题甚至引起司法关注,从而在证券法等领域强化监督(闻岳春,2001)。

[8]在具有广泛影响力的民族饮料品牌企业——娃哈哈集团,据称企业买一个扫帚都要由其大老板宗庆后签字。

[9]比如:家族权威突然死亡的危机事件在近些年来多次发生,且影响广泛的。著名企业家浙江均瑶集团的王均瑶突发疾病死亡,使得各界都担心均瑶集团的发展动力能否持续;全国工商联副主席、山西最大民营企业鑫海钢铁集团的李海仓突然被杀事件等。这些突发事件对家族企业产生了前所未有的冲击,其最大的冲击是代际传承问题的制度安排缺失而造成的权利交接问题。比如,鑫海集团不得不找回在澳洲读书的老板儿子李兆会来临危受命,而他以22岁年纪和空白的社会经验如何掌管50亿元资产的大型企业集团成为社会普遍的担忧。突发事件的另一个强大冲击是,主要聚集于家族权威身上的社会关系资本难以被继任者和企业自然地承接过来。

[10]详见本书1. 2. 3的分析。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。