约翰·沙拉瓦纳姆都(Johan Saravanamuttu) 罗国华(Francis Loh Kok Wah)

[内容提要] 基于亚欧价值观调查项目对马来西亚人的政治价值观、政治态度和政治取向的问卷调查,“发展主义”取向可以用来研究马来西亚的政治文化。马来西亚人十分相信和信任国家能力,这在文化上必然导致主张国家干预经济的发展型国家。只有“发展主义”能够解释马来西亚人的政治价值观、政治态度和政治取向,这反过来又阻碍了马来西亚的民主化进程。在政治行为方面,马来西亚人普遍带有保守主义色彩。然而,仍然有一部分人对政府的玩忽职守提出严厉批评。或许,这正暗示着“新政治”已经在马来西亚生根发芽。马来西亚人是强烈的国家主义者,但同时也显示出浓厚的种族和宗教特征。从调查来看,马来西亚政治文化虽然具有参与性特征,但仍带有浓厚的发展主义和种族色彩。

引 言

马来西亚自1957年独立后,尽管经历了持续的议会统治,并定期举行选举,但从总体上说国家权力不断集中于行政部门,为此付出的代价是司法权、立法权、大众媒体和市民社会权力遭到削弱。当今,对马来西亚的描述可谓多种多样,诸如“准民主”(Zakaria,1989)、“半民主(Case,1993)”,以及所谓的“压制—回应性民主(Crouch,1996)”,甚至是“统合性的国家(syncretic state)”(Jesudason,1996)。在另一些评论家看来,马来西亚更应该被看作是一个依法而治(rule by law)的国家,而不是一个真正的法治(rule of law)国家(Rais Yatim,1995)。在本文中,我们并不着意详解那些制约马来西亚政治参与的强制性法律和制度性束缚。[1]相反,我们关注的重点是马来西亚的政治文化(广义上的)。具体地说,就是我们要理解马来西亚人为什么会默许这种威权主义的依法而治。

在对马来西亚进行一番简要的背景介绍之后,我们讨论的是马来西亚民主动荡年代,即所谓的改革运动与反对党联盟的形成时期,它出现于马来西亚“双重危机”之后的1998—1999年。所谓“双重危机”,一是指地区性金融危机,二是指安瓦尔·易卜拉辛(时任副总理)被解职并受到监禁的政治危机。尽管预料到马来西亚将发生政府更替,但执政联盟在1999年11月的大选后重新掌权。随后,亚欧价值观调查项目开展了一场关于马来西亚人的政治价值观、政治态度和政治取向的问卷调查。这些政治价值观、政治态度和政治取向应该与“发展主义”的兴起有着某种关联。“发展主义”在文化上必然导致主张国家干预经济的发展型国家,后者也被用来形容20世纪80年代到90年代早期的马来西亚及其他东南亚和东亚各国。因此,只有“发展主义”能够解释马来西亚人的政治价值观、政治态度和政治取向,这反过来又阻碍了马来西亚的民主化进程。然而,马来西亚的民主骚乱事实表明,这种发展主义颇受质疑。

一、从国家独立到新经济政策(NEP)

2001年的人口普查表明,1999年马来西亚全国人口为2 200万。如今人口总数约为2 600万。从官方的资料来看,马来西亚人可以分为马来土著人(或原住民)和非马来土著人(或非原住民)。马来人、马来西亚半岛的土著居民以及沙巴州和沙捞越州(都位于婆罗洲的北部)的“本土居民”,超过了总人口的60%,这些人一起构成了马来西亚的土著人。在19世纪和20世纪初英国殖民统治时期,华人(约占总人口的24%)和印度人(约占总人口的7%)大量移民至马来西亚,构成了该国的非土著居民。除了语言和文化的差异外,宗教差异进一步使不同种族有所区分。马来人大多是穆斯林,华人主要信奉佛教和道教,而印度人只有少量是穆斯林和锡克教徒。只有少数马来西亚人(从整个种族分布情况来看,包括沙巴州和沙捞越州的卡达山人和达雅人等土著居民,但不包括土著的马来人)信仰基督教。

自1957年独立到1969年,马来西亚联邦被“执政党联盟”所统治,这是一个多种族的联合政府,其中包括占主导地位的巫统(UMNO)、马来西亚华人公会(MCA)和马来西亚印度人国大党(MIC)等政党。从表面上看,执政联盟实行的是威斯敏斯特政府体制,并经常举行联邦和州选举。但在一些观察家看来,马来西亚实行的是一种典型的发展中国家的联合协商民主(consociational democracy)制度。

尽管存在经常性的选举和议会统治,但事实上,马来西亚自从独立以来实行的是行政权占主导的政治制度。然而,马来西亚对公民社会的控制途径并不是通过残忍的暴力手段、废止宪法或选举,而是通过议会通过的强制性法律。考虑到这一点,最需要我们关注的是,作为应对共产党的措施——或者说得委婉一些,在被称为国家危机的时代(1948—1960)——英国统治者是怎样迅速扩充并巩固马来西亚政权(殖民政权)的。事实上,正是在马来西亚独立之后,一整套参与性的政治制度被引入马来西亚。《紧急法令》修改后被整合入《独立宪章》及(或)日后通行的其他法律之中。具有讽刺意味的是,马来西亚民族主义者与英国殖民统治者互相勾结,目的在于拓展并巩固民族政府,确保能够挫败共产主义。

正是在这些坚实的基础之上,马来西亚政府进行了进一步的改革,运用行政力量服务于自身的政治目的。通过颁布新法律、对包括宪法在内的这些法律进行修改,马来西亚政府对公民社会的控制和支配地位得以延续。结果是,马来西亚并没有发展出能够持续推进民权与公民社会利益的独立性组织。因此,执政联盟得以在1957—1969年维持其统治。

然而,执政联盟领导层之外缺乏共识及20世纪60年代末的经济滑坡,恶化了种族关系,1969年5月发生的空前性的社会暴乱使得危机达到了高潮。暴乱导致了马来西亚议会统治的中止。民族执行委员会开始了对马来西亚长达21个月的统治,其成员大多来自巫统的统治精英以及马来人主导的管理部门和安全部队的上层人物。为了维护马来人的利益,该委员会对原先的制度安排进行了一些重大调整。1971年初议会统治秩序得以恢复。

第一,执政联盟阵营中多种族统治集团得到扩展,容纳了以前的反对党派,最终将其更名为“国民阵线”(EN)。与此同时,“国民阵线”从参与机构转变为行政机构。随后通过对《宪法》和《反叛乱法案》的修改,政府禁止民众谈论某些“敏感话题”。这些“敏感话题”包括马来人的特殊权利、作为国家元首的统治者的地位、将马来语定为国语以及将伊斯兰教定为国教同时宣称信仰伊斯兰教是非马来人的政治权利等。

第二,政府通过各种渠道推动民众的国族认同。这些行动包括推行国家文化政策(该政策的核心基础是强调多数国民和本土马来人的伊斯兰教文化特质)、延期推行民族语言(马来语)和民族教育政策(包括自1971年开始逐步将马来语作为中学和大学教育中唯一使用的语言媒介,该政策于20世纪60年代由议会通过);发布以五项主要原则为基础的国家意识形态(Rukunegara)。

第三,公布并实施新经济政策(NEP,1971—1990)。新经济政策的前提假设是,马来人生活贫困并对种族间收入和财富不均心怀怨恨,劳动的种族分工有利于非土著居民而歧视乡村马来土著人,这些因素是造成1969年社会暴乱的主要原因。因此,新经济政策的《前景规划纲要1971—1990》指出,贫困必须不分种族地全面根除(贫困率在马来西亚乡村土著居民中特别高)。在此期间,马来土著居民的财产总份额从1970年的2.5%增长到1990年的30%。许多有利于土著居民的积极行动计划也付诸实施。然而,为了保证非土著的华人和印度人不受不利影响,政府必须保证在新经济政策实施期间保持经济的高速增长。外国资本对马来西亚经济的控制——20世纪70年代的资产总额比重高达60.7%——也在新经济政策实施以后迅速降低。

不可回避的是,马来西亚各阶层对新经济政策的看法各异。马来人——更普遍地说是土著居民(bumiputera),他们是新经济政策的主要受益者——欢迎国家经济政策的调整,他们认为这是推进国家统一的必要途径。而非马来人则对该政策持怨恨态度,认为该政策是种族歧视政策,恶化了种族关系。一些国民阵线统治集团中的非马来领导人虽然宣布支持新经济政策,但也抱怨马来西亚官僚集团在以异乎寻常的热情推进改革政策。马来人反对党和非马来人都对该政策持有尖锐的批评意见,他们认为该政策的实施已经培育出了一套政治献金制度(Gomez,1996)。问题的根源在于,在商业许可、政府项目以及与新经济政策配额条件相匹配的软贷款(主要提供给马来本土人)等方面存在政策漏洞。公营企业的激增以及由这些部门建立的公司的发展,不仅为社会提供了就业机会,而且也催生了一大批管理者、经营者和行政性职位。最有利可图的商业机会和高级职位通常被巫统领导人占据,他们要么是代表巫统的企业董事,要么拥有自己的私人资产。作为回报,这些巫统领导人将次等的有利可图机会和职位提供给他们的支持者。这样做的结果就是,巫统在商业领域走到了穷途末路。巫统以及随后其他国民阵线政党卷入经济活动,导致马来西亚出现了所谓的“金钱政治”现象。的确,公众对新经济政策的争议十分激烈。尽管如此,无论是马来人还是非马来人都普遍接受这种意见,即新经济政策采取某种形式的国家经济干预代表了马来人的利益。

此共识的达成得益于20世纪70年代至80年代早期马来西亚经济的稳步增长(Jomo,1990)。幸运的是,新经济政策实施的第一个10年正值马来西亚远海石油的发现和国际商品贸易的繁荣时期,为马来西亚出口收入增长提供了有利环境,也确保了新经济政策的实行。马来西亚自20世纪70年代开始实行出口导向型工业化计划,持续增长的国外直接投资加速了马来西亚经济的增长。马来西亚设立了自由贸易区,并出台了多项针对外国公司的经济刺激政策。随着工业化的推进和经济高速的发展,就业机会也增加了。失业率下降的同时,国民人均收入在增加(Jomo,1990)。从各个方面看,马来西亚的经济增长给人留下了深刻印象,尤其考虑到种族间利益调整的需要时,情况更是如此。然而,受包括石油在内的商品价格迅速下跌的影响,马来西亚于1985—1986年出现了严重的经济衰退。国内外投资也在下降。许多经营不善和经济状况不佳的公营企业纷纷倒闭。正是在这种情况下,新经济政策被迫中止。为了振兴经济,马来西亚在制造业中实行了外国资本所有权自由化方针。马来西亚政府也实行了一些其他符合全球新自由主义浪潮的放松经济规制、发展私有化项目的政策(Loh,2000)。20世纪80年代末及90年初,正是得益于经济发展政策中的这些重大调整,马来西亚经济增长得以恢复。然而,也正是在这一时期,新经济政策正式寿终正寝。

与此同时,国民阵线联盟也巩固了自己的统治。20世纪80年代中期经济衰退时期出现的政治动乱被扼杀在萌芽之中,大量的非政府组织领导者、反对派领导人、工联主义者和教育界人士在1987年所谓的“茅草行动”(operasi lalang)中被逮捕。随着各项严厉法律的出台,政府甚至于1988年对保守性的司法独立权展开攻击。这样做的结果是,最高法院大法官被免职,其他五位法官也被迫停职。虽然反对党在1990年的大选中东山再起,但是国民阵线在1995年大选中扭转了局势。在那次大选中,国民阵线联盟赢得了66%的选票和五分之四的议会席位。在一年以前的1994年沙巴州选举中,国民阵线也成功取代沙巴团结党(Parti Eersatu Sabah)于1995年开始执政。在沙捞越,1983年退出沙捞越国民阵线联盟的沙捞越达雅克族党(Parti Eansa Dayak Sarawak)于1994年重新加入了国民阵线。最后,四六精神党(Semangat 46)——马来西亚主要的反对党,在1987—1988年脱离巫统后创建——历经8年的反对党生涯后,于1996年10月投票决定解散,其领导人和成员又重新回到巫统。在此以前,在1994年已遭禁止的伊斯兰运动澳尔根组织(Darul Arqam)也成功解散。总之,经过80年代中期的短暂挫折后,国民阵线在90年代中期重新得到了巩固。

出乎意料的是,1998—1999年发生的一场改革运动标志着历史发生了重大转折。毫无疑问,这一历史转折与所谓的“安瓦尔事件”有着紧密联系。1997年金融危机的出现使得总理马哈蒂尔·穆罕默德与副总理安瓦尔·易卜拉辛之间的分歧达到了顶点,尤其是在危机的处理意见上。安瓦尔时任财政部长,他要求大幅度削减政府开支,主张利率向上浮动。私有化的“宏大计划”被搁置,拯救面临破产的马来西亚公司的要求被否定。但是,马哈蒂尔认为,安瓦尔的处置不当是造成这些现象的原因。两人对国际货币基金组织的危机应对方案的意见并无二致,马哈蒂尔没有认识到这场危机并不是起因于国内经济缺陷。相反,马哈蒂尔坚持认为,危机是由国际货币投机者及隐匿的基金管理者引起的。再者,安瓦尔拒绝帮助马来西亚人(确切地说是马来本土人的公司),使得安瓦尔在新经济政策——即马来本土人商业和工业社区发展计划(ECIC)——佑护下取得的利益变得不再稳妥。因此,国民经济行动委员会(NEAC)——以前财政部长、马哈蒂尔的亲信达耶姆(Daim Zainuddin)为首——制定了一套不同的政策,一方面关注如何解决外国资本对马来西亚经济的控制问题,另一方面关注如何通过经济重组、减免债务、建立新信用制度来帮助马来西亚企业渡过危机。1998年6月,在巫统年度例行大会上,当支持安瓦尔的“巫统青年运动”领导人向巫统的任人唯亲和裙带主义作风发难时,马哈蒂尔公开反击了安瓦尔和他的支持者。随着事件的发展,安瓦尔在政府中的地位变得岌岌可危。1998年9月2日,安瓦尔被革职。

安瓦尔被罢官,开除巫统党籍,随后被捕,遭到起诉后被判6年监禁。在监禁期间,安瓦尔经常遭受毒打。安瓦尔的遭遇刺激了其在巫统内外的支持者、反对党和非政府组织,他们发起了大规模的示威运动。支持安瓦尔的公众集会和街头示威由此产生。许多公共出版物、音像制品、光碟视频、网站纷纷批评安瓦尔所遭受的虐待和政府滥用职权。这场运动的迅速发展很快超出了人们对安瓦尔个人遭遇的关注。呼吁“法治”、“参与式民主”和“人人公平”的改革运动由此催生。民众还要求废除强制性的法律——诸如《国内安全法案》(ISA,该法案规定,未经审判即可拘留),决策“负责任”和“透明”,结束“贪污、任人唯亲和裙带关系”,并最终要求马哈蒂尔辞职。改革运动的领导人最初组建了伊斯兰教社会联盟(ADIL),后来组建人民公正党(PKN),由安瓦尔之妻旺·阿兹沙博士领导。

最初,伊斯兰教社会联盟和人民公正党是在“人民民主联盟”与“反贪污运动”两大组织框架下与反对党和各非政府组织开展合作的。为了参加定于2000年中期举行的大选,人民公正党和三大反对党——以马来人为主的马来西亚伊斯兰教党(PAS)、以华人为主的民主行动党(DAP)和带有社会主义倾向的多种族小党马来西亚人民党(PRM)——于1999年中期联合组建新的反对党联盟替代阵线(EA)。关于参与民主的讨论以前被视为是那些中产阶级小团体和有自由主义倾向的马来西亚人——尤其是那些参与非政府组织的人——的专利,如今也发展成为包括反对党的重要的论争。无论如何,替代阵线的形成,不能被仅仅理解为是互不相容的组织之间的“政治联姻”。四大政党的领导人和成员都赞成民主化讨论。经过长期的辩论和谈判,四方就选举席位的分配、联合宣言“为了公正的马来西亚”的内容(其中包含许多社会民主主义色彩),甚至是“人民友谊”替代性方案(目的是通过刺激公众社会消费来拉动经济)达成了一致性意见。除了反对党的努力外,许多与替代阵线没有直接关系的独立组织——包括妇女组织、环境保护主义者和新老非政府组织、艺术家等——也在大选来临之前发出了自己的声音(Loh,2003)。

总的来看,上述运动都清晰地表明,马来西亚处在一场政治动荡之中。这些运动将马来西亚当前的民主动机与20世纪80年代中期公民运动的兴起连接了起来,相类似的是,在经济衰退早期公民运动也呼吁“法治”、“参与民主”和“责任政府”等。正如前面所指出的,这些发展势头被1987年10月“茅草运动”期间大规模的逮捕行动扼杀在萌芽之中。事实上,要求“公平”和“民主”的呼声早在20世纪四五十年代的独立运动期间激进力量的斗争中和60年代的左翼反对势力中就有所表现。

尽管如此,先前的民主运动和最近发生的民主运动有着显著的不同。马来西亚中产阶级第一次大规模地参与到了民主运动之中。作为过去国民阵线忠实的拥护者,许多中产阶级如今也在反思政府的残酷与不公平。他们公开地表达自己的愤怒,在一些观察家看来,这种做法不符合传统马来人的性格特征。马来西亚人在政治态度与价值取向上的变化与安瓦尔的被解职和不公正遭遇不无关系。考虑到这些,我们需要指出的是,许多持不同政见者批评马哈蒂尔对安瓦尔事件的处理违背了马来西亚的“传统”规范和行为模式(Philip Khoo,1999)。无论怎么说,由于那些持不同政见的马来西亚中产阶级通过他们的机构组织——如穆斯林团结阵线(AEIM,或者称为马来西亚伊斯兰青年运动)和马来西亚革新理事会(JIM)——与底层民众联合了起来,使得这场运动得到了乡村和城市中底层马来人的重要支持。由于这种大众支持和民主化潮流,在即将来临的大选中民众对政府改革的期望逐渐高涨。

然而,政府并没有进行改革。虽然国民阵线的选举支持率从1995年的65%下降到1999年的56.5%,但是国民阵线仍然赢得了议会2/3的席位。在此,有必要指明的是,在选举的关键时刻,马来西亚政府在处理1997年金融危机方面做得比较成功。1998年印度尼西亚经济衰退13%,泰国和菲律宾经济下降10%—11%,但马来西亚经济只有7%的衰退(在那一年新加坡经济也没有增长)。而更为重要的是,马来西亚在1999年中期经济回暖,推动了国民阵线政府决定在1999年9月举行选举(Saravanamuttu,2002)。[2]再者,金融危机导致泰国和菲律宾发生了种族冲突和政局动荡,尤其是在印度尼西亚,但是马来西亚虽然受到改革运动的挑战却依然保持了政局稳定。马来西亚政府没有放过这个有利的时机,它通过大众媒体将自己同那些不那么走运的邻邦相互比较来宣传自己的政绩。毫无疑问,这也是1999年国民阵线竞选战略中的一部分,实践证明也确实取得了良好的效果。事实上,在国民阵线的竞选宣传中,改革运动和非政府组织的挑战被描写成了一种对政局稳定和政府进一步复兴经济能力的威胁。正是这种情势下,于2000年1月到11月在马来西亚实施了亚欧价值观调查项目。[3]

二、身份认同

根据亚欧调查,与东南亚邻国一样,马来西亚人在民族认同方面得分非常高。980位被调查者(98%)认为自己是马来西亚人,而不是其他民族的人。其他与民族性有关的问题,也证实了这种情感取向。超过95%的被调查者认为,民族性是非常重要或者是比较重要的;而83.3%的人认为,他们的民族性受到了其他人的尊重等等。73.4%的人感觉民族性是重要的,20%的人认为比较重要。

强烈的民族性与对国家所取得成就的自豪感之间是怎样取得一致的呢?根据调查,得分依然很高。有超过77%的人对马来西亚的民主感到自豪,70.2%的人对国家在世界的政治影响力表示自豪,77.5%的人对社会福利制度感到满意,82.4%(最高)的人为国家取得的经济成就感到自豪。马来西亚人这种强烈的民族认同与发展主义文化是一致的,该文化强调民族国家为最高的认同单位。进一步来讲,该文化倾向于接受国家的经济干预性格。

表1 你如何看待自身的民族性?(问题1)

然而,马来西亚人也强烈地感受到自己也是其他超国家团体的组成部分。对民族国家的忠诚,并没有切断马来西亚人对超越于民族国家的种族和宗教团体的情感联系。有趣的是,16.7%的人认为自己是“华人”,而超过43%的人认为自己是穆斯林,只有28.3%的人没有任何超国家忠诚。这种超民族主义情感还会增强吗?答案显然是肯定的,因为约59%的人认为超民族主义将变得更加重要,而约26.4%的人认为一定程度上比较重要。从种族性来看,可以肯定的是,马来西亚华人几乎都对超国家的华人表示认同(98.8%),超国家的穆斯林认同达98.4%,甚至有86.7%的马来西亚印度人认同“其他的”超国家情感。有意思的是,很少的马来西亚人——无论是马来人(5%),华人(5.5%)还是印度人(9.9%)——选择认同“亚洲人”。

三、信任,满意度和信心

现在,我们来研究国家制度中的信任问题,该议题包括一般意义上的政府、法庭、公民服务和警察机构及各种各样的政治过程。大部分受访者都对政府表示出信心,28.4%的人信心极大,39.9%的人信任很大。然而,仍有18%的人对政府没有太大信心,4%的人根本没有信心。关于法庭的情况比较糟糕,有23.2%的人对法庭没有太大信心,6.8%的人根本没有信心。在警察方面,对这两个问题的回答分别是28%和8.8%。公共服务方面与法庭情况类似,两个问题的比例分别是24.5%和4%。如上所述,我们可以看出,大部分马来西亚受访者对这些制度表示有信心。

当把研究对象转向政治过程或参与过程的制度时,我们发现公众对政治过程表现出的信心度与上述情况相类似。民众对国会抱有低信心度的比例为24.7%(包括“没有太大信心”和“根本没有信心”),大众媒体、政治领导人、政党的低信心度比例分别为25%、27.4%、33.3%。事实上,仅有一半(51%)的受访者表示信任政党。这个重要的发现与我们下一部分将探讨的“满意度”有关。

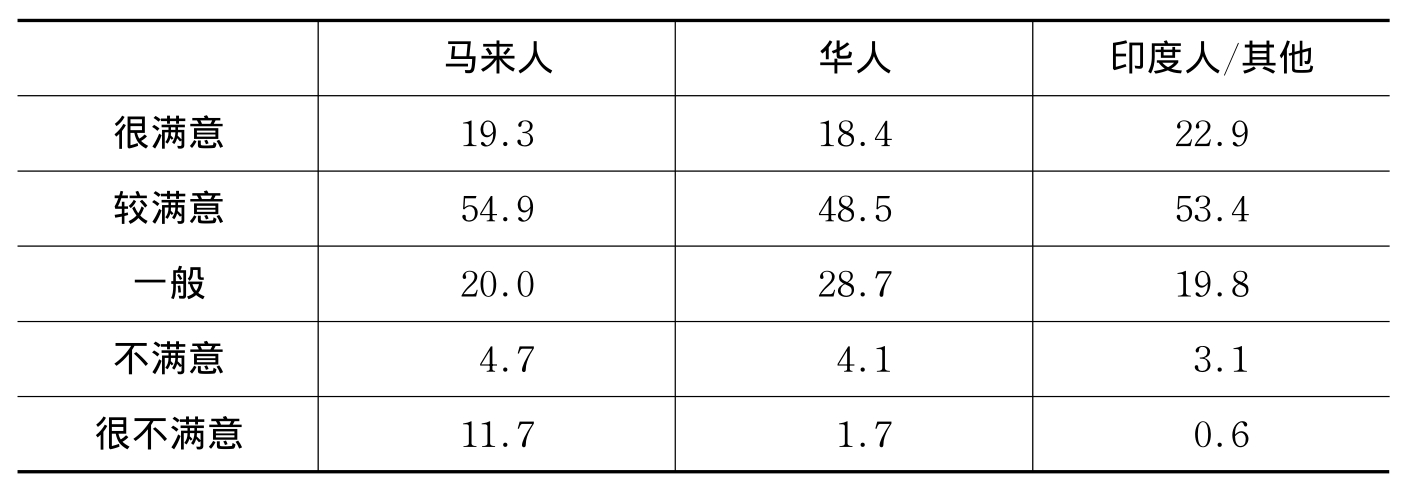

对“政治满意度”问题的调查在一定程度上考察的也是公民对政治体制的信任和信心。在这个问题的回答上,马来西亚受访者的态度依然是积极的,多于一半(52.8%)的受访者满意当前的政治制度。同样清晰的是,虽然不满意率仅为14.8%,但相当一部分受调查者都可以被划为“漠不关心”之类,这一比例高达33%。如果将这两类相加,几乎可以说,接近于一半的马来西亚人对国家政治不太满意。如果考虑到种族差异因素(见表2),有40%的华人受访者表示对政治漠不关心;而印度人对政治的满意度最高,比例近68%。性别和收入因素对“满意度”调查结果影响较小。

表2 在当今的社会中,你对政治是否满意?(问题502)

在一个更宽泛的问题上,即调查马来西亚人对整体生活的满意度时,我们得到的满意度比值相对更高,有72.3%的人表示满意。在这个问题上,马来人和印度人的满意度比值没有太大差别,但是华人的满意度比值明显较低,只有66.8%,低于平均水平(见表3)。

表3 你对你的整体生活状态满意吗?(问题518)

对满意度调查中“忧虑感”问题的考察,将有利于我们更深入地观测满意度问题。问到工作情况,约48.6%的人表示非常担忧或比较担忧。问到身体健康,表示忧虑的比例增加到64.9%。问到国家总体状况,尽管马来西亚人具有强烈的民族性,但仍有约61.2%的马来西亚人对此表示担忧。甚至在家庭生活问题上,也有47.9%的人表示出了担忧情绪。然而,马来西亚人中对邻里关系并没有强烈的忧虑感,表示不担忧的比例是65.8%。与亚洲其他地区一样,马来西亚人也对其他一系列问题——从国家的经济状况和失业、人权滥用和政治腐败到环境恶化、犯罪、移民和民族、宗教冲突问题——都有着诸多忧虑。在问到经济、失业和政治腐败问题时,表4给出的数据表明,马来西亚人表现出来的忧虑值低于调查中亚洲其他9个国家的平均水平。但另一方面,担忧移民、种族和宗教冲突的马来西亚民众比例却高于亚洲平均水平。

表4 对于某些问题的忧虑程度(怎样的忧虑)(问题205)

(续表)

如果不考虑马来西亚人的忧虑水平,那么,无论是从绝对的角度,还是从它与其他亚洲国家在这些问题上相比较的角度上,除了新加坡人以外,马来西亚人对政府治理问题的能力抱有最高的信心。例如,78.1%的人认为政府公正地或者很好地处理了经济问题。即使在问到种族冲突问题时(与其他大多数亚洲国家相比,马来西亚人对此问题最为担忧),依然有68.2%的人认为,政府在处理这些问题时是公正的、很好的。在问到宗教冲突时,情况也类似。

正如预料中的那样,忧虑的对象也扩及国际局势,56%的人对世界感到忧虑。这或许是马来西亚经历经济衰退的原因,在许多人看来,马来西亚经济衰退是全球化导致的。其中,马来人的忧虑感最强,比例达62%,华人和印度人的忧虑感比例分别为50.5%和42%。考虑到马来西亚人对全球化的担忧,我们的问题是,在全球化多边力量与制度中,马来西亚人对哪些方面抱有信心?马来西亚人不愿对国际大企业表示信任,因为有25.2%的人对此信心不大或根本没有信心。其中,55.3%的华人对国际企业有某种程度的信心,而马来人和印度人在此方面的信任度相比华人低10%(见表5)。

表5 你对国际形势感到忧虑吗?(问题202f)

马来西亚人对全球经济多边机制有信心吗?关于世界贸易组织,马来西亚人对此机构深表怀疑,大约30.7%的人对世界贸易组织没有太大信心或根本没有信心,表示信任的仅为29.4%,低于前者。关于世界银行,无信心的比例为33.4%,信心度为35.9%。在这两个问题上,我们发现有相当一部分人,他们没有选择回答,这从某种程度上表明了他们对这些制度安排缺乏信心。不同种族对这些问题的回答没有明显的不同。马来西亚人对联合国没有太大的好感,只有23.7%的人对联合国表示信任。然而,马来西亚人对诸如东盟+中日韩(东盟10+3)等区域性多边机制评价较高,有大约44.5%的人对东亚区域机制抱有信心。

在广泛考察了马来西亚人对国内和国际局势的担忧状况后,我们奇怪地发现,多达88.6%的马来西亚人感到,过去10年国家的情况已经得到了很大或较大的改善。在国际形势问题上,也有大约76.8%的人有相同的感觉。看上去,马来西亚人认为他们的国家及周围世界前景暗淡,但是大多数人却对国家能力表示乐观。这种明显的矛盾正是发展主义意识形态的一部分,它已深深嵌入马来西亚人的公共精神之中。简言之,经济发展依然是解决当今问题的钥匙,发展型国家是解决这些问题的最佳手段。

四、社会价值观

现在,我们将利用调查数据,来进一步研究马来西亚受访者的社会价值观。先前的研究表明,马来西亚人在妇女社会作用问题上持保守的态度,有强烈的社群主义和家庭价值观,但政治自由和人权观念淡薄。在一次1995年对北部的槟榔、吉达、吉兰丹三个州选民做的调查中,4 015个受访者被要求对种族关系、国家和社会福利、政治、发展、人权、民族、流行文化和环境等问题作出回答。主要的研究发现可以概括如下:

●受访者对大多数种族政策表现出了高度的宽容心态,除了种族间和跨宗教婚姻。

●在国家和社会福利方面,多数人认为政府应该出资提供高水平的公共服务。

●在政治方面,受访者表现出了高度的政治效能感,但对民主权利实践态度保守。

●有趣的是,当问到外国劳工的公民权利问题时,受访者普遍倾向于将外国劳工视为“下等人”,认为他们不应该拥有与马来西亚人相同的永久性权利。

●另一个重要发现是,受访者认为家庭是最重要的道德和民族价值观的培育场所。相对于女性公民而言,男性更加相信宗教机构和政府在培育此类价值观方面的作用。

●受访者对生态问题认知较深,坚决支持出台严格的环境执行标准。

●从受访者对选择题的回答来看,受访者的公民意识指数得分较高,但公民权利意识不足。一项有趣的研究表明,随着收入的增加,公民意识也随之提高(Saravanamuttu et al.,1996)。

根据亚欧调查,在问到是否同意“妇女应该呆在家里”时,有41.3%的人(不是多数人)认为妇女应该呆在家里。考虑到性别和种族因素,我们就会得到一些有趣的研究结果(见表6)。正如预料的那样,男性一般在回答此问题时显得更加保守,只有30.7%的人不同意这一看法,而54.2%的女性认为这一观点是不可接受的。从马来人中的男性和女性公民角度看,持不同意意见的人数比例分别为49%和47.1%,而只有34.4%的印度人不同意这种看法。

表6 你同意“妇女应该呆在家里”吗?(问题412c)

如果我们将马来西亚人的“寻求共识”与“鼓励个性创造”倾向进行对比,我们发现马来西亚人倾向于寻求共识。只有小部分人(约6.4%)倾向于个性创造。种族和性别因素对此影响不大。进一步设问“个人应该追求自我利益而不是社会利益”,马来人对此观点最不同意,比例为48.4%,华人和印度人的相应比例分别为36.1%和32.9%。最后,在问到“公共利益应该优先于家庭责任”时,我们有趣地发现,同意这一观点的人(44.6%)要比不同意的人(28.5%)多。而且,大部分的马来人(51.2%)反对这一观点,华人和印度人反对的比例分别为31.7%和41.2%。大多研究成果证明,马来西亚人的社会价值观是保守性的。

马来西亚人在这些社会问题上的保守态度,很大程度上解释了马来西亚人为何能够容忍威权主义及国家的高压手段,哪怕是后者削弱了民众的政治和个人自由。下面关于政治信条的论述,将证实这些研究成果。

五、政治信条

先前的经验性研究表明,马来西亚人缺乏政治意识,或者简单地说,缺乏政治知识。1999年大选前,一项研究报告对槟城的西南议会选举区内913位选民进行了调查(Saravanamuttu,2002)。调查揭示了槟城西南区选民的政治知识或政治意识状况,结果是令人震惊的。毫不夸张地说,西南区选民在填写选票时类似于古希腊时代的“傻瓜”(指的是那些毫无政治知识或政治爱好的人),但在今天的政治语言中,可以将他们称之为“不关心政治的人”。调查发现,约90%或者更多的受访者,在选举的关键时刻——即选举的前一周,也就是我们进行调查的时候——既没有参加国民阵线的政治演讲会,也没有参加替代阵线的政治演讲会。只有19人或者2%的受访者参加了替代阵线的演讲会,9人或者说1%的人参加了国民阵线的演讲会。

大约742位受访者(81%)对“如果替代阵线赢得大选后,谁将出任总理”毫不知晓。事实上,超过36.6%的受访者从未听说过替代阵线这个为对抗执政的国民阵线而成立的新的反对联盟。大多数受访者——超过75%——通过主流媒体(报纸或电视)获取政治信息,而只有18%的人通过多样化的媒介获取信息。需要指出的是,有40%的投票支持国民阵线的人不了解替代阵线。在投票支持反对党的人中,有22%的人说他们不了解替代阵线。

这些早期的调查表明,马来西亚人在政治文化或政治取向上的表现是不均衡的。许多马来西亚人有强烈的公共意识,这一点还可以从更广泛的调查中得到印证。马来西亚社会一些重要部门已经被整合进了粗具雏形的市民社会之中,但仍然是一个保持着强烈种族意识的市民社会,在社会交往中强调种族原则。调查表明,尽管马来西亚人非常缺乏政治意识,但他们是活跃的种族主义者,很大程度上也是民主政治行为者。事实上,长期以来,通过横向切断各种公民和民间组织之间的相互联系,马来西亚种族性协会已经有了很大的发展,在马来西亚社会中依然占主导地位。虽然马来西亚人有强烈的政治效能感——比如行使投票权和追求政治透明——但除了种族问题,马来西亚人对公民自由和权利问题仍漠不关心。

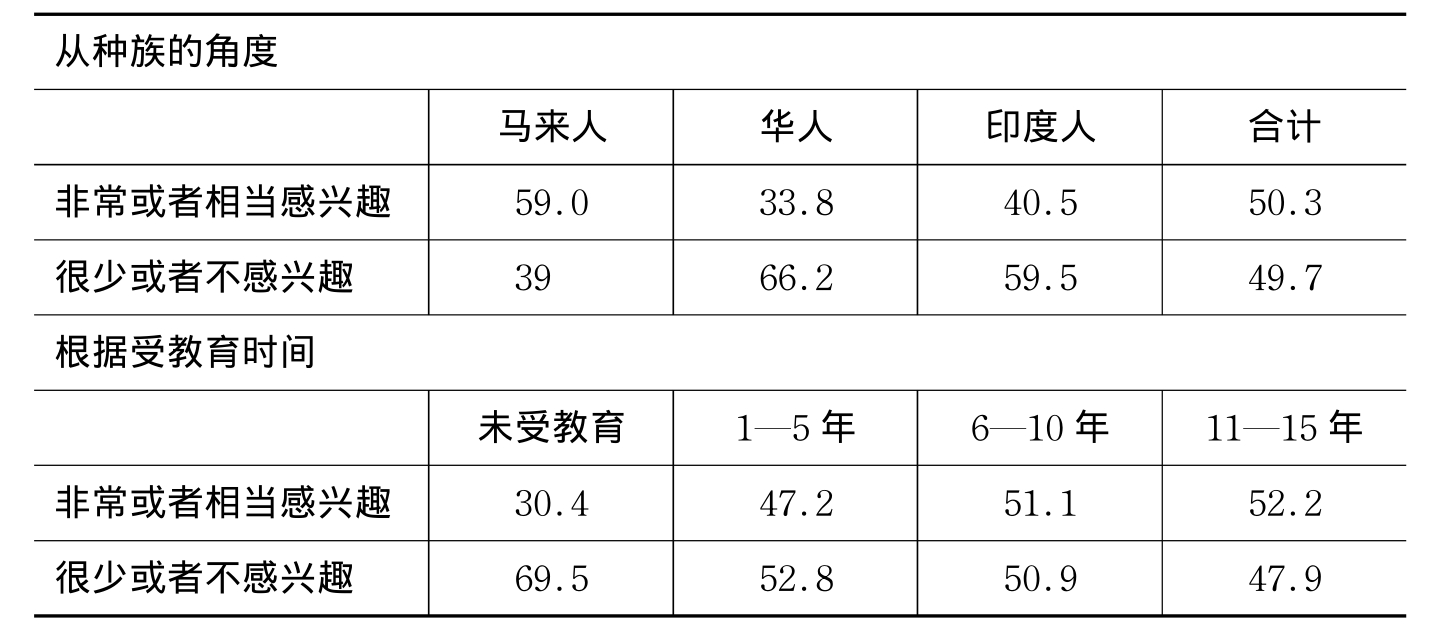

上述研究中的许多观察结果,可以在亚欧调查中得到证实,现在我们就转向这一问题。要强调的第一点是,大约50%的马来西亚人说自己相当或者非常关心政治,而其他约50%的人认为自己根本不关心或不太关心政治。在这一点上,马来西亚人对政治的兴趣小于日本人、韩国人、泰国人和菲律宾人;而大于中国台湾人、印度尼西亚人和新加坡人。在马来西亚人中,马来人(59%)对政治的兴趣高于印度人(40.5%)和华人(33.8%)。而且,一个人受教育年龄越多,其对政治的兴趣也就越大:求学时间在11年以上的人中,有52.2%的人对政治感兴趣;求学时间在6—10年的人中,有51.1%的人对政治感兴趣;求学时间在1—5年的人中,对政治感兴趣的人只占47.2%;从未接受过学校教育的人中,只有30.4%的人表示对政治感兴趣(这些研究成果的意义将在下文深入阐述)。

表7 你对政治感兴趣吗?(问题402)

当要求受访者将自己的政治观点划为左派或右派时,有大约42%的马来西亚人不知道该怎样划分。而只有在新加坡和中国台湾地区,自己不知道属于哪一种政治立场的民众才多于马来西亚人。其他地方的亚洲人,政治取向都比马来西亚人明确。相应地,约46%的马来西亚人认为,对他们而言,左派或右派的观点划分是比较重要或非常重要的,而其他的受访者,要么回答不知道或很少思考这类事,要么认为左右划分无足轻重。

对表8问题的回答表明,马来西亚人希望有一个强大的国家,既干预经济问题(74.5%的人同意或者完全同意),又向所有人提供充足的社会福利(84.5%的人同意或者完全同意)。相应地,认为“若企业自由追逐利润,社会将更好”的人相对较少(60.8%的人同意或者完全同意)。事实上,马来西亚人也喜欢竞争(91.4%的人同意或者完全同意)。虽然认为“我们应该做政府希望做的事情”的人较少(只有58.9%人同意或者完全同意),但仍有73.5%的人认为,政府最清楚应该如何治理国家。

这种建立强大国家的情感——既要求国家干预经济以解决经济问题,又要求国家发挥分配职能——表明了民众对发展型国家的青睐。政府稳定物价以保证竞争、在商业活动中发挥更大的管制作用,这些与发展型国家对待商业、良好经济环境的关系相一致。也就是说,马来西亚人仍然认为马来西亚是一个民主政体。下文中我们将探讨这个问题。

表8 对政府职能的态度(问题306a,b,d,e,f)

六、马来西亚人的民主观

在一份比较亚洲九国(地区)民主治理状况的研究报告中,猪口孝(Inoguchi,2000)发现了一种重要的矛盾关系:“自由之家”(Freedom House)根据在亚洲九国(地区)收集到的考察其政治权利和公民自由状况的数据,基于民主管理的客观标准来评定该国(地区)的民主水平;盖洛普千年调查计划(GMS)则根据民主治理的主观标准来评定调查国(地区)的民主水平,而两项调查结果之间存在着明显的矛盾关系。

根据自由之家的调查结果,日本、韩国和中国台湾的民主水平明显高于马来西亚;然而,根据盖洛普的调查结果,三国(地区)的民主水平却低于马来西亚。正如猪口孝(Inoguchi,2000)所言:

按照民主治理的主观标准,正是那些准民主和半威权国家得分最高,它们看上去像瑞士、荷兰、瑞典、丹麦和英国一样成为了高度民主国家;根据主观标准,也正是诸如日本和韩国这样的高度民主国家像喀麦隆和哥伦比亚一样,在民主治理方面得分最低(根据盖洛普调查)。看上去,似乎各国受访者对腐败、公意、公正和政府有效治理诸问题的回答差异很大。那些准民主和半威权主义的国家,虽然有一些不自由的政治制度,却依然能获得较高的民主评价。

在2000年的亚欧调查中也发现了同样的情感倾向。当被问到“你对于马来西亚民主运作方式感到自豪吗”时,41.6%的受访者回答说“非常自豪”,另外有35.4%的人回答说“有些自豪”。只有11.2%的人回答说“不太自豪”,另外有5.2%的人“根本不自豪”。除了新加坡人以外,马来西亚人对这一问题的回答得分是最高的。相比之下,只有53.2%的日本受访者和37.2%的韩国受访者,对他们本国民主运行方式的评价是积极的。参见表9。

表9 对本国(地区)民主运行方式的评价(问题14a)

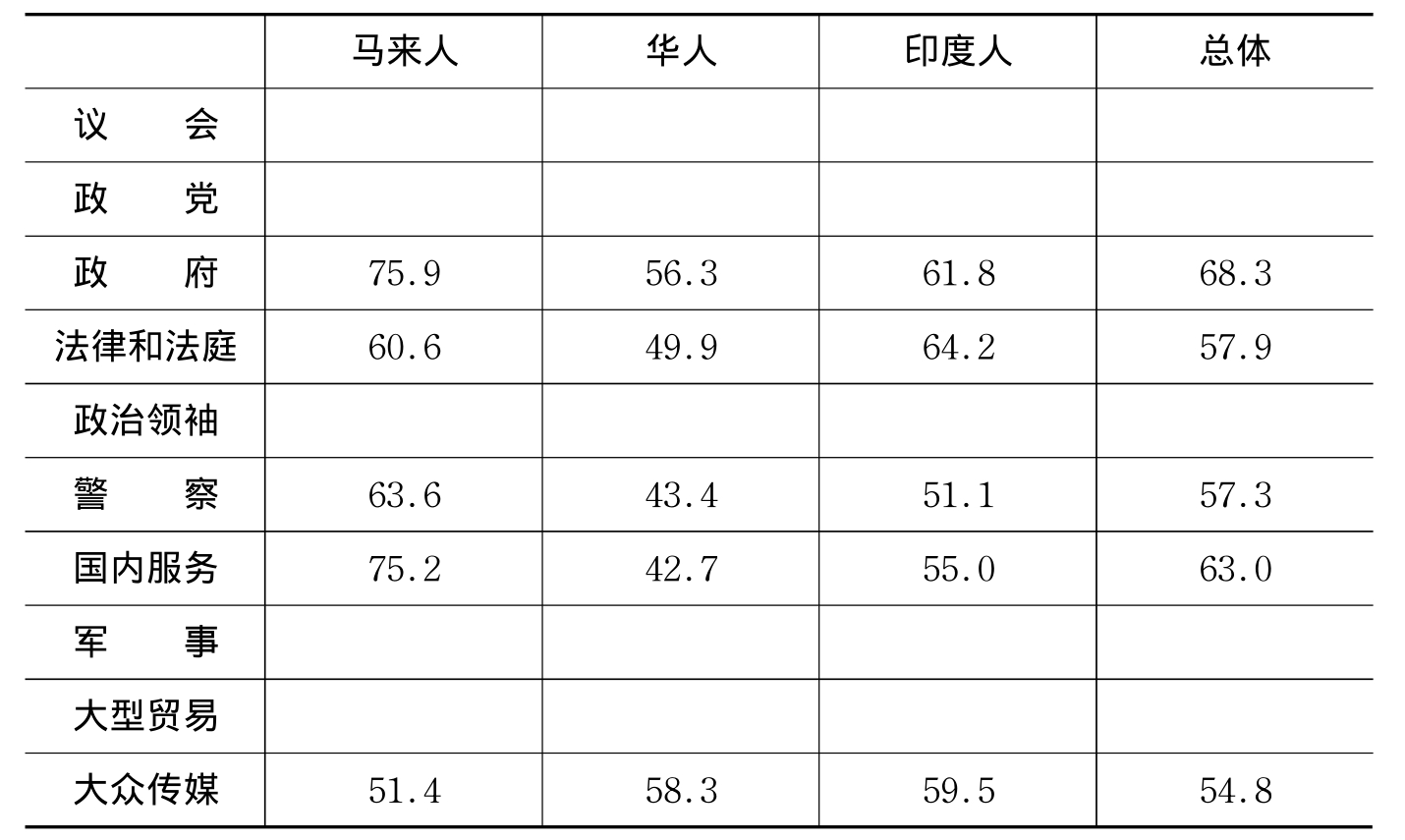

正如表10所揭示的,马来西亚人对本国民主运行的高度评价,与马来西亚人在回答“对各种政治制度和领导人是否抱有信心”时表现出来的积极态度是一致的。

表10 马来西亚人对政治制度和领导人的信心度(问题101)

马来西亚人对其政治制度和政治领导人的信心,可以从以下两种观点中得到确证:一种是马来西亚人认为居民有在选举时参加投票的义务(68.4%的人表示完全同意,28.5%的人表示同意);一种是民众的投票决定国家该如何运作(34%的人表示完全同意,45.6%的人表示同意)。相应地,相当一部分人强烈反对(约30.1%的人)或者反对(约41.1%的人)“我是否投票无关紧要”这样的观点。这种对选举主义(electoralism)的推崇得到了其他研究者的证实(Crouch,1996)。笔者本人在其他文章中也曾论述过(Saravanamuttu,2003;Loh,2002)。尽管国民阵线统治联盟在马来西亚独立后的每次选举中都获得了胜利,但统治集团依然充满焦虑,因为民众认为国民阵线不应该赢得超过三分之二的议会多数席位,否则的话将使得统治集团可以随心所欲地修改宪法。

不管怎么说,重要的是,尽管马来西亚人对选举主义评价较高,但是对威权制度的评价观点却有所分歧。例如,61.4%的受访者完全同意或同意“在马来西亚官员中存在着普遍腐败”,而38.6%的人表示不同意或完全不同意,另有22.2%的人持中立态度或者表示不了解。需要强调的是,45%的人完全同意或同意“普通民众不应该评论政府所作所为”,而32.4%的人则不同意这一观点,另有22.6%的人保持中立或不知道。同样,34.2%的人非常同意或同意“官员一旦选举上任后,便不再关心公共利益”,而34.2%的人对此表示反对,另有33.4%的人持中立态度或不知道。最后,40.1%的人非常同意或同意“官员不会关心人民之所想”,而28.8%的人对此表示不同意,另有31.1%的人持中立态度或不知道。因此,看上去,有相当数量的马来西亚人对国家政治和官员是持批评态度的。那些较少批评国家政治和官员的人,也对选举主义评价较高。民众期待选举的原因,或许不在于选举可能会导致政府更迭,而是因为选举可能阻止国民阵线获得议会的三分之二的席位。事实上,无论在选举中成功与否,这样做都是国民阵线自身的竞选策略。

在一系列涉及人权、环境、妇女权利、失业等的问题上,一个非常明显的事实是:虽然马来西亚人对这些问题充满焦虑,但是他们仍然倾向于认为,他们的政府通常能够较好地处理这些问题。例如,60%的人认为,政府在处理妇女权利问题方面是有效的,近70%的人认为在失业问题上同样如此。从另一方面来看,多达73.9%的人非常同意或同意“政府深知应该如何有效治理国家”。有所不同的是,马来西亚人对国家能力持积极和乐观的态度。根据此前的观察研究,当我们问到“国民是否需要政府干预经济问题”时,多达74.5%的受访者对此持肯定态度。而且,79.4%的人认为政府活动对他们的生活产生了很大或较大影响。

从马来西亚人对涉及全球化和政府能力的问题的回答来看,我们可以明显感觉到,马来西亚人对政府有能力解决包括受全球化影响产生的社会经济问题是充满自信的。即使他们没有更多的理由来解释他们为何会这样认为,但显然他们确信这些都是事实。

作为一个多种族国家,马来西亚人的政治情感呈现出重大差异,这是不足为怪的。当我们考察马来西亚人对其政治制度和政治领导人的信心程度时,各种族之间的差异是显而易见的:马来人的信心强于华人,印度人居两者之中。例如,75.9%的马来人对政府的信心度相当高或很高,而这一比例在华人和印度人中分别为56.3%和61.8%。同样的比率也出现在对议会和政党问题的回答中。关于法律和法庭,持信心相当大或很大态度的人数比重,马来人有60.6%,华人仅有49.9%,而印度人比例最高,为64.2%(有趣的是,有9.2%的马来人——在各种族中比例最高——认为“根本没信心”。这些人很可能是前副总理安瓦尔的支持者,在他们看来,他们清醒地知道为什么安瓦尔没有得到公正的对待)。只有在问到大众传媒时,华人的信心度才高于马来人。或许,这是由于以下原因:在华人看来,华人媒体传统上要比马来媒体或英语媒体更公正和客观,后两者被执政党所拥有或控制(Mustafa Anuar,2002 and Zaharom Nain,2002)。参见表11。

表11 马来西亚人对政治制度和领导人的信心度,根据种族划分(问题101)

七、政治行动

表12体现了马来西亚人在国会和州议会选举中的参与状况,两者之间没有显著的区别。这是因为,在马来半岛诸州,国会和州议会选举是同时进行的。然而,需要指明的是,马来西亚的乡村、城镇和城市的地方选举已不再举行。地方选举在20世纪60年代马来西亚同印度尼西亚发生冲突时被中止,后来虽然皇家调查委员会在对地方政府行政进行调查时建议恢复地方选举及民选政府,但最终还是在1970年早期被国会法令所废除。

无论如何,有超过70%的受访者参加了所有的或部分的国会和州议会选举投票。这一投票率虽然低于大多数亚洲国家,但很容易解释,因为调查样本中“无资格”参加投票的马来西亚公民比例高于其他亚洲国家。撇开这部分受访者不论,马来西亚人参与选举的比例和亚洲其他国家相差无几,甚至在某些方面还可能更高。

进一步调查显示,大约有一半的受访者喜欢和他们的家人及朋友谈论国家所面临的问题、国际问题甚至是政党政治。通过对数据的比较分析,我们发现,其他亚洲国家的情况也大致如此。和多数亚洲国家一样,多数马来西亚人也不愿意就当地或全国问题联系政治家。然而,近20%的马来西亚人表示加入了某个政党,这一比例在所有亚洲国家中是最高的,表示“可能”参加政党的人数比例也达到了22.1%,与其他亚洲国家相比,马来西亚人对政党的评价出人意料地高。相较之下,只有7.7%的韩国人表示已加入了政党,17.1%的人表示“可能”会加入政党。在东南亚,菲律宾人对政党的评价仅次于马来西亚:11.5%的人表示加入了政党,另有24.5%的人表示“可能”会加入。相应地,比起多数亚洲国家,马来西亚人也更倾向于在选举期间支持政党或者候选人(这一比例稍低于菲律宾和日本,但比其他亚洲国家要高),并从经济上资助政党或者候选人(高于所有亚洲国家)。这种对政党相对积极的认同,与我们先前的观察结果是一致的,即马来西亚人对其政治制度抱有相当高的信心。

虽然日本人、韩国人和菲律宾人也积极认同政党,并倾向于参加示威活动或签署请愿书,但马来西亚人却不愿参加此类政治活动。有证据表明,马来西亚人不仅不愿参与选举外的政治活动,而且36.4%的受访者还认为,尽管公民有表达自己意见的权利,但也不应该组织公众集会。在对亚洲所有国家的调查中,马来西亚反对公共集会的人数比例是最高的。相应地,73.5%的人同意或非常同意“政府很清楚应该如何治理国家”,这在所有亚洲国家中也是最高的(包括新加坡)。只有7%的人不同意这一观点,而另有19.5%的人表示不置可否或不知道。

表12 参与政治活动(问题405a—k)

表13 所有人都有权表达自己的观点,并组织公共集会(问题208b,问题208c)

八、种族与参与

可以预料,不同种族参与选举的程度是不同的。令人惊讶的是,华人虽然对政治感兴趣的比率是最低的,但在选举活动中的参与率是最高的(75.1%的受访者参加了全部或部分国会选举活动,74.4%的人参加了全部或部分州选举活动)。马来人紧随其后(69.4%的马来人参加了国会选举,70.6%的人参加了州议会选举),最后是印度人(65.6%的印度人参加了国会选举,64.8%参加了州议会选举)。

表14 参与国会选举和州议会选举(问题406)

(续表)

如果情况属实的话,那么,在所有其他政治参与中,马来人和印度人的参与比率高于华人。例如,相对于华人而言,马来人和印度人更愿意和他们的家人及朋友谈论国际问题、国家问题和政党政治。在被问到“就解决个人、地方或全国性问题联系官员”时,情况也是如此。参加政党的人数比率(马来人17.8%,印度人14.5%,华人6.8%)、在选举中支持候选人或者政党的人数比率(马来人19.6%,印度人13.7%,华人6.5%)、捐款给政党或者候选人的人数比率(马来人12.5%,印度人9.2%,华人5.1%),进一步表明了相同的情况。在被问到“愿意与他人共同解决当地问题、参与请愿活动或者示威游行”问题时,马来人和印度人的参与比率同样高于华人。

九、城乡差别

如果不考虑民族背景因素,马来西亚人政治参与也存在着城乡差别。居住在人口少于1 000人的乡村马来西亚人,愿意更多地参与上述政治活动。居住在较大的、人口超过75 000人的城市马来西亚人,某种程度上政治参与积极性较低。最缺乏参与热情的是那些居住在人口介于1 001和74 999人之间的半都市小城镇的马来西亚人。

很明显,在选举活动中参与率最高的是那些生活在乡村中的马来西亚人。其次是居住在大城市的马来西亚人。参与程度最低的是那些半都市小城镇居民。或许与我们预期的相反,正是乡村人最愿意与家人及朋友谈论国家政治。同样,比起那些居住在城市和半城市地区的居民,他们更愿意在事关地方或者国家问题上联系官员。在参加政党方面,乡村居民也拥有最高的参与率,他们中的很大一部分也准备在选举中给予候选人或政党以资助和支持。同样,他们也更愿意与其他人一道解决地方问题。然而,他们不愿参与请愿和抗议活动。事实上,正如我们前面提到的,大多数马来西亚乡村人是马来人,他们参与各种政治活动的比率是最高的,尤其是在涉及政党问题时。如果结合前面我们对各种族政治参与的讨论结果,研究表明,居住在乡村的马来人较其他马来西亚人,是政治参与度最高的群体。

结 论

大多数研究马来西亚政治文化的报告,尽管研究维度甚广,但并没取得令人满意的成果。一些研究马来西亚政体的早期著作认为,作为一个多元社会(Furnivall,1948),马来西亚的政治文化具有浓厚的民族性和社群主义特征(Ratnam,1965)。其后,许多研究马来西亚政治的著作(Milne,1965;Means,1970;Vasil,1971;Von Vorys,1975),都将马来西亚政治的社群主义特征作为预设前提。

社群主义被看作是一个正在衰落的、消极的现象,因为它主张每个种族群体为了自我利益而行动或者在可能的情况下支配“其他种族”。这种研究社会和政治关系的现实主义视角被后弗尼华尔(弗尼华尔,英国著名的东南亚研究专家,著有《荷属东印度·多元经济研究》一书——译者注)多元社会理论家所采用并得到发展,他们基于对非洲和加勒比海国家的研究,强调多元社会的冲突性因素,忽视共同利益的实用性考虑,并认为这是应对民主化灾难的良方。在这些研究者看来,多元社会的特征不仅在于“互不兼容”的社会结构、价值和信仰系统,而且在于一套由“文化内核”(cultural core)主导下的行为系统。因此,多元社会仅仅被看作一个在社会基本制度方面存在多元差异的社会。

有趣的是,荷兰政治学家艾伦德·利普哈特(Arend Lijphart,1977)的理论研究背离欧洲经验,为我们提供了一种更具自由主义色彩和令人接受的多元社会理论。利普哈特的基本观点是,多种族社会能够在种族分立的基础上实现共存,种族冲突可以被种族团体精英和领导人所容纳,而民主也有可能在种族分裂社会中实现,诸如联邦主义和比例代表制等正式制度安排可以用来融解种族冲突。米勒那和莫齐(Milne and Mauzy,1978)等学者已经成功地向我们表明,联合主义(consociationalism)在经过修正后,是可以应用于马来西亚政治实践的。

需要强调的是,通过联合主义的视角来观察马来西亚政治,是无法向我们提供一个全景式马来西亚的。本文强调发展主义这一主要影响马来西亚政治进程的非种族性因素的重要性,它生长于自20世纪80年代以来中产阶级社会不断成长和富裕的发展型国家背景之中。发展主义理念已经影响到了所有的种族群体,并试图创造一种沉默的政治文化,在该文化中民众将国家视为现代民生及生活方式的保证者。

尽管围绕中产阶级政治文化是沉默的还是能动的,尚有许多论争。一些学者认为,中产阶级没有特定的政治方向或政治激进行为(Kahn,1996a,1996b),或者说,他们是保守性的政治行为者,愿意维持现状(Crouch,1984)。约翰(Johan Saravanamuttu,1992,2001a,2001b)和列弗(Lev,1993)认为,中产阶级集团在政治发展过程中发挥着重要作用。而另外一些研究者如卡恩(Kahn,1996a,1996b)、阿卜杜·拉曼(Abdul Rahman,1998)和劳(Loh,1997)则倾向于从中产阶级的生活方式和消费方式角度来解释其社会和政治行为。

如果这些论证在学术界尚未解决,那么事实可能在于政治事件掩盖了这些问题。很明显,在1998年经济危机后的发展历程中,一种“新政治”已经影响马来西亚的政治文化。正如我们在引言中间接提及的,不仅是市民社会中的新兴因素激起了政治行为,而且迄今为止许多尚未成熟的政治力量,包括数量众多的马来中产阶级,都已经成为改革运动的支持者。另外,尽管在1999年大选后马来西亚政治并未发生重大变动,但我们仍然无法确定马来西亚总体政治方向是否发生了转型。

我们再来看亚欧调查,可以暂时得出结论说,无论是沉默论还是能动论都可以通过丰富数据得到论证。可以肯定的是,“发展主义”取向可以用来研究马来西亚的政治文化。很明显,马来西亚人十分相信和信任国家能力,而这通常被认为是干预主义者的信条。在政治信条方面,我们看到马来西亚人参与政治但并不是老练的政治主体。在政治行为方面,很明显,马来西亚人普遍带有保守主义色彩。然而,仍然有少数人(他们人数较少)——这一微弱力量正在成长为主要力量——对政府的玩忽职守提出严厉批评。或许,这正暗示着“新政治”已经在马来西亚生根发芽。一般来说,马来西亚人对选举主义的偏好超过了其他不太正式的政治参与活动。马来西亚人是强烈的国家主义者,但同时也显示出浓厚的种族和宗教特征。或许我们可以得出结论:从调查来看,马来西亚政治文化虽然具有参与性特征,但仍带有浓厚的发展主义和种族色彩。

(赵银亮译)(Johan Saravanamuttu,Francis Loh Kok Wah,Universiti Sains Malaysia,Penang)

参考文献

1.Abdul Rahman Embong,“Social Transformation,the State and the Middle Classes in Post-Independence Malaysia,”in Zawawi Ibrahim,ed.,Mediating Identities in a Changing Malaysian Society,London:ASEAN Academic Press,1998.

2.Case,W.,“Semi-Democracy in Malaysia.Withstanding the Pressures for Regime Change,”Pacific Affairs,Vol.66,No.2,Summer 1993,pp.183—205.

3.Crouch,Harold,Government and Society in Malaysia,St Leonard's,New South Wales:Allen and Unwin,1996.

4.Crouch,Harold,Domestic Political Structure and Regional Economic Cooperation,Singapore:Institute of Southeast Asian Studies,1984.

5.Furnivall,J.S.,Colonial Policy and Practice:A Comparative Study of Burma and Netherlands India,Cambridge:Cambridge University Press,1948.

6.Gomez,T.,“Changing Ownership Pattterns,Patronage and the NEP,”in Muhammad Ikmal Said and Zahid Emby(eds),Malaysian Critical Perspectives:Essays in Honour of Syed Husin Ali,Kuala Lumpur:Mlaysian Social Science Association,1996,pp.132—154.

7.Inoguchi,Takashi,“Can the Asian Values be the Easis of Democratic Governance in the Asia-Pacific Region?”Paper presented at the Conference on“Changing Values and Challenges of Democratic Governance in Asia,”Seoul National University,November 2000,pp.17—18.

8.Jesudason,James,“The Syncretic State and the Structuring of Opposition Politics in Malaysia,”in G.Rodan(ed.),Political Oppositions in Industrializaing Asia,London:Routledge,1996,pp.128—160.

9.Jomo,K.S.,Growth and Structural Change in the Malaysian Economy,London Macmillan,1990.

10.Kahn,Joel S.“Growth,Economic Transformation,Culture and the Middle Class,”in Richard Robison and David S.G.Goodman,The New Rich in Asia:Mobile Phones,McDonald's and Middle-Class Revolution,London and NewYork:Routledge,1996a.

11.Kahn,Joel S.,“The Middle Class as a Field of Ethnological Study,”in Muhammad Ikmal Said and Zahid Emby,eds.,Malaysia:Critical Perspective(Essays in Honour of Syed Husin Ali),Petaling Jaya:Malaysian Social Science Association,1996b,pp.12—33.

12.Khoo,Philip,“Thinking the Unthinkable,”Aliran Monthly,Vol.19,No.5,1999,pp.2—8.

13.Lev,Daniel,“Social Movements,Constitutionalism and Human Rights:Comments from Malaysian and Indonesian Experience,”in Constitutionalism and Democracy:Transitions in the Contemporary World:The American Council of Learned Societies Comparative Constitutional Papers,edited by Douglas Greenberg et al.Oxford:Oxford University Press,1993.

14.Lijphart,Arend,Democracy in Plural Societies:A Comparative Exploration,New Haven,London:Yale University Press,1977.

15.Loh Kok Wah,Francis,“Developmentalism in Malaysia in the 1990s:Is a Shift from the Politics of Ethnicism underway?”(Mimeo),1997.

16.Loh Kok Wah,Francis,“State-Societal Relations in A Rapidly Growing Economy:the Case of Malaysia 1970—1997,”in R.E.Kleinberg and J.A.Clark(eds),Economic Liberalization,Democratization and Civil Society in the Developing World,Easingstoke,Hampshire:Macmillan Press,2000,pp.65—87.

17.Loh Kok Wah,Francis,“Where Has Ethnic Politics Gone?The Case of the EN Non Malay Politicians and Political Parties,”in R.Hefner(ed.),The Politics of Multiculturalism:Pluralism and Citizenship in Malaysia,Singapore and Indonesia,Honolulu:University of Hawaii Press,2001,pp.183—203.

18.Loh Kok Wah,Francis,“Developmentalism and the Limits of Democratic Discourse,”in Francis Loh Kok Wah and Khoo Eoo Teik(eds),Democracy in Malaysia:Discourses and Practices,Richmond,Surrey:Curzon Press,2002,pp.19—50.

19.Loh Kok Wah,Francis,“Towards a Post-NEP Politics:Ferment,Contest and Fragmentation,”in Francis Loh Kok Wah and Johan Saravanamuttu(eds),New Politics in Malaysia,Singapore:Institute of Southeast Asian Studies,2003.

20.Means,Gordon P.,Malaysian Politics,London,Sydney,Auckland,Toronto:Hodder and Stoughton,1970.

21.Milne,R.S.,Government and Politics in Malaysia,Eoston:Houghton Miffin,1967.

22.Milne,R.S.and Diane K.Mauzy,Politics and Government in Malaysia,Vancouver:University of Eritish Columbia Press,1978.

23.Mustafa K.Anuar,“The Role of Malaysia's Mainstream Press in the 1999 General Election,”in Francis Loh Kok Wah and Johan Saravanamuttu(eds),New Politics in Malaysia,Singapore:Institute of Southeast Asian Studies,2003.

24.Rais Yatim,Freedom Under Executive Power in Malaysia,Kuala Lumpur:Endownment,1995.

25.Ratnam,K.J.,Communalism and the Political Process in Malaya,Kuala Lumpur:University of Malaya Press,1965.

26.Saravanamuttu,Johan,“The Eve of the 1999 General Election,”in Francis Loh Kok Wah and Johan Saravanamuttu(eds),New Politics in Malaysia,Singapore:Institute of Southeast Asian Studies,2003.

27.Saravanamuttu,Johan,“Is there a Politics of the Malaysian Middle Class?”in Southeast Asian Middle Classes:Prospects for Social Change and Democratization,Edited by Abdul Rahman Embong,Eangi:Penerbit UKM,2001a.

28.Saravanamuttu,Johan,“Malaysian Civil Society—Awakenings?”in Risking Malaysia:Culture,Politics and Identity,Edited by Maznah Mohamad and Wong Soak Koon.Eangi:Penerbit UKM in association with Malaysian Social Science Association,2001b,pp.93—111.

29.Saravanamuttu,Johan,et al.,Civil Society Project:Final Report,March 1996.

30.Saravanamuttu,Johan,“The State,Ethnicity and the Middle Classs Factor:Democratic Change in Malaysia,”in K.Rupesinghe(ed.),Internal Conflict and Governance,New York:St Martin's Press,1992,pp.44—64.

31.Saravanamuttu,Johan,“The State,Authoritarianism and Industrialization:Reflections on the Malaysian Case,”Kajian Malaysia,Vol.5,No.2,1987,pp.43—75.

32.Vasil,R.K.,Politics in a Plural Society,Kuala Lumpur:Oxford University Press,1971.

33.Von Vorys,Karl,Democracy without Consensus:Communalism and Political Stability in Malaysia,Princeton:Princeton University Press,1975.

34.Zakaria Ahmad,“Malaysia:Quasi Democracy in a Divided Society,”in L. Diamond,J.Linz and Seymour Lipset(eds),Democracy in Developing✽Countries:Asia,Vol.3.Eoulder,CO:Lynne Rienner,1989,pp.347—381.

【注释】

[1]关于垂直性制度结构如何在正式和非正式政治过程中建构时常被称之为官僚—威权主义的国家,已有大量相关文献加以论述,请参见Aaravanmuttu,1987;Crouth,1996;Loh,2000。

[2]受经济危机影响,1998年马来西亚经济增长下降了6.7%,但通过政府的有力措施,1999年经济取得了1%的正增长。2000年经济重新下滑(选举后)至负增长,直至2001年恢复至3.5%。

[3]应该指出的是,这项调查仅在马来西亚半岛进行,并不覆盖沙捞越和沙巴等东马来西亚的一些州。共有1 000名年龄在18—79岁的男性和女性公民接受当地市场调查公司的采访,该公司代表盖洛普国际调查公司。在调查中使用的语言是英语、马来语和普通话。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。