东亚与拉美民主信念的比较分析

恒川惠市 鷲田任邦

[内容提要] 一个民主国家要想稳定持续就必须使得那些高度不满的公民能够信守民主制度。没有这种民主信念,民主制度将是不稳定的。即便是完成了民主转型,新兴民主体制也会因为公民的失望和动摇而陷入险境。本文首先根据“亚洲晴雨表调查”(Asia Earometer)数据来测量几个亚洲国家的民主信念水平,然后通过与拉丁美洲国家的比较,阐明亚洲各国民主信念的特征。随后,我们将再次通过与拉丁美洲的比较,分析那些与亚洲民主信念相关联的因素。

一、为什么需要民主信念?

民主化进程犹如一次艰难的跋涉,从非民主政体向民主政体转型的国家数目众多,但能够维持长久民主体制的国家却少之又少。普沃斯基和他的同事们列出了40个国家,这些国家在1990年之前都成功地保持了20年以上的民主制度。[1]其中有3个国家(智利、乌拉圭和斯里兰卡)曾经遭遇了民主崩溃。从1990—2006年,又有许多国家加入了民主国家的行列,成功保持20年以上民主制的国家也增加了七八个(大部分来自拉丁美洲)。然而,在当今世界,持久民主国家毕竟还是少数。

新生民主政体脆弱的原因在于它的高度不确定性。民主国家只能保证基本的政治权利以及公平、定期的选举,但不能确保具体的政策后果。由于公民多元化的偏好和主张,以及政治资源在他们之间的不平等分配,民主总是难免引起一些公民的不满。特别是在社会和经济危机时期,这些不满会被显著地放大。一个民主国家要想维系下去,它就必须使得那些高度不满的公民能够信守民主制度。这种情况只有在公民将民主价值内化、坚信民主制度的时候才能够实现。没有这种民主信念,民主制将是不稳定的,即便是完成了民主转型,也会因为公民的不负责行为而陷入险境。因此,迫使其他国家向民主转型并不是真正的民主化,除非我们能找到一条培育持久民主信念的道路。

本文的目的首先是根据“亚洲晴雨表调查”数据来测量几个亚洲国家的民主信念水平,然后通过与拉丁美洲国家的比较,阐明亚洲各国民主信念的特征。随后,我们将再次通过与拉丁美洲的比较,来分析那些与亚洲民主信念相关联的因素。在拉丁美洲,几乎所有的转型后民主国家都维持了下来,没有出现民主崩溃,因此也就成了我们研究的基准。

二、亚洲民主信念的水平与特性

信念关乎内在价值观,因此,它不同于那些仅仅在口头上对民主表示满意或支持的表达。表格1显示,亚洲各国声称支持民主的公民众多,所占比重从88%—98%不等。然而,对本国民主状况表示满意的公民人数相比之下大为减少,所占比重从17.6%(日本)—74.5%(泰国)不等。

为了能够测量公民的民主信念水平,我们采用了布莱顿及其同事的研究方法。他们以四个有关政体偏好的问题为基础,设计了一个因素分析表(Erattonetal.,2005)。我们采用与其相似的问题,分别调查公民对强人政府、专家政府、军政府和民主政府的偏好状况。通过因素分析,我们构造了一个名为“信念指数”的综合指标,即表1中的第三列(对此指标的详细分析,参见附录)。同时,我们根据“拉美晴雨表调查”(LatinoEarometro)数据,计算出了拉美17国的民主信念指数,同样列于表1之中。

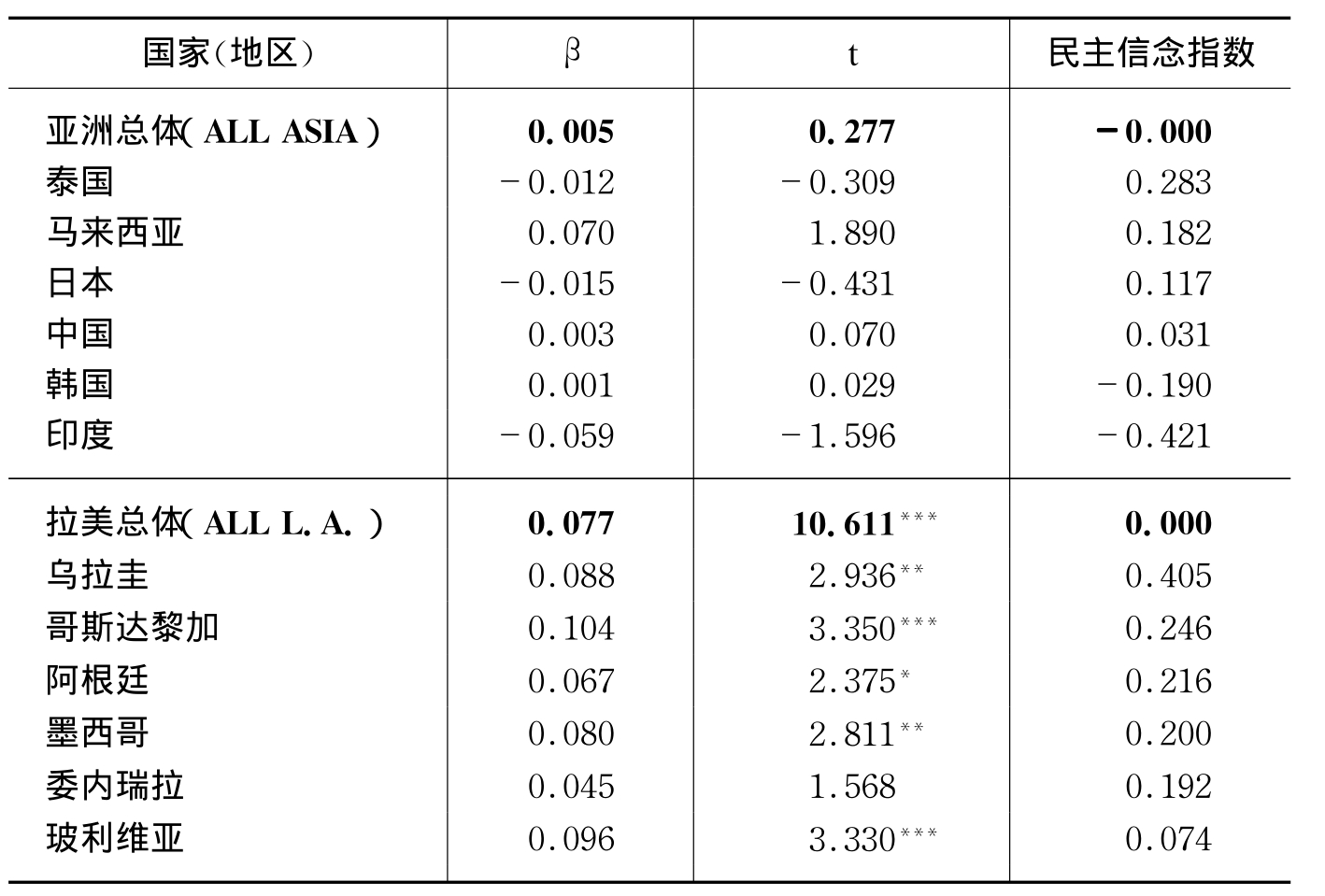

表1清晰显示,信念指数或多或少与公民对民主的支持相关。在亚洲各国中,韩国和印度两个国家的民主信念指数最低,民主支持者数量也最少。在拉美,高信念指数的国家同时也是民主支持者人数较多的国家,相反,低信念指数的国家也是民主支持者人数较少的国家。然而,乍看上去,民主满意率与民主信念指数的关系并不显著。为此,我们建立了表2,它把民主满意率变量纳入一般回归模型之中,显示了衡量民主信念指数与民主满意率相关性的标准化回归系数β(standardized regression coefficients)。两者之间的相关性在拉美及拉美17国之中的11个国家都很高。相比之下,两者之间的相关性不管是在亚洲各国还是在整个地区都不显著。在亚洲,即便许多人表示他们对民主满意,但其中还是有很多人不能信服民主。

表1 民主支持率/满意率,民主信念和政权性质(亚洲,2003年;拉美,2002年)

资料来源:亚洲晴雨表调查,2003年;拉美晴雨表调查,2002年;自由之家指数,1979—2003年。

注:自由之家只能提供1972年后的数据。对于那些在1972年前经历民主转型的国家(日本、印度、哥斯达黎加、哥伦比亚和委内瑞拉),我们在亚洲采用了1984—2003年的平均值,在拉美采用了1982—2002年的平均值。对于中国和马来西亚,我们采用了1994—2003年的平均值。既然我们的目标是了解当代各国政权的性质,这种调整也就是无可厚非的。

为了弄清楚人们的民主信念与其所在国家的政权性质的关系,我们根据每个国家在后转型时期的“自由之家指数”(Freedom House index),计算出了其年度平均值(参见表1中最后一个列)。对那些早在50年前就实现了民主化的国家(日本、印度、哥斯达黎加、委内瑞拉),我们提取了亚洲和拉美晴雨表调查进行(亚洲,2003年;拉美,2002年)之前20年的数据用来计算平均值。而对中国和马来西亚,我们提取了调查之前10年的数据来计算平均值。这样的调整是必要的,因为“自由之家指数”只能提供1972年之后的数据,因此我们也就无法计算出早期民主国家在整个后转型时期的平均值。而对中国和马来西亚来说,它们不存在后转型时期,因此我们计算了最近10年的平均值以确定这两个国家当前政权的性质,从而与其他国家相比较。

至于民主信念指数与自由之家指数的关联,我们再次在拉美国家而非亚洲国家观察到了某种规律。在拉美,那些对民主信念水平高的国家亦显得比其他国家民主。相反,韩国和印度虽然在亚洲各国样本中两个国家的民主化程度分别位列第二位和第三位,但公民的民主信念程度却最低。虽然中国和马来西亚的政治制度是“最不民主”的,但是公民的民主信念程度却排在了亚洲国家的中游。

表2 民主信念与民主满意度的关联

(续表)

资料来源:亚洲晴雨表调查,2003年;拉美晴雨表调查,2002年。

注:β是“民主满意度”变量在一般回归模型中的标准化回归系数。✽✽✽p<.001,✽✽p<.01,✽p<.05.

民主信念的特性在亚洲和拉美显然有所不同。在拉美,公民的民主信念与他们对民主的满意度以及民主实际运行的质量是相关的。而在亚洲,许多对民主满意的人们并不必然信奉民主;而一些民主国家(如韩国和印度)的公民,对民主的信奉程度还不如中国和马来西亚的公民。即便是在日本这样一个高度民主的国家,公民的民主信念指数也不及马来西亚。

亚洲国家显示的这种异常性或许可以通过人们对民主的期望来得到解释。在印度和韩国,公民分别在民主制下生活了六十多年和二十多年,他们会因为在民主制中所得远少于一开始所期望的而对民主体制表示失望或厌倦。许多人期望强势的领导人、专家集团和/或军政府能带来更快、更好的结果。与此相较,那些生活在非民主国家的公民有很高的民主期望。因此,尽管他们没有生活在民主制下,但是民主信念却相对较高。这个现象是亚洲特有的,因为我们在拉美观察不到同样的现象,在那里,3个持久民主国家中的2个国家(哥斯达黎加和委内瑞拉)都在公民民主信念程度最高的国家之列。

三、民主信念从何而来?

到底哪些因素与这种亚洲特色的民主信念相关呢?我们再次运用亚洲晴雨表调查中的各种问题来探究民主信念与诸要素之间的关系,并建立了一个多元回归分析表(采用普通最小二乘法估计),结果见表3。

表3 亚洲和拉美的民主信念

(续表)

资料来源:亚洲晴雨表调查,2003年;拉美晴雨表调查,2002年;自由之家指数,1979—2003年;班克斯冲突指数,1970—1999年。

注:a每一指标分别标注。性质上类似的变量被省略。长久民主国家是指日本、印度、哥伦比亚、哥斯达黎加和委内瑞拉。b表示预期方向。✽✽✽p<0.01,✽✽p<0.1,✽p<0.5。

第一,无论是在亚洲还是拉丁美洲,认知变量(cognitive variables)——即关于公民认知和评价政治环境的能力——与民主信念呈现正相关关系。那些受过良好教育、经常接触大众传媒影响并经常阅读报纸的公民呈现较高的民主信念。相反,那些没有政治观念的公民则较少信奉民主。

第二,在亚洲,民众对政府政治绩效的评价与民主信念之间呈现弱相关关系;而在拉美,两者则高度相关。在拉美,那些相信司法制度、经历公平的政党竞争和拥有公开政治表达权的公民对民主的信奉程度较高。而在亚洲,对政治权利现状表示满意和相信法律体系的公民并不必然信奉民主。

在公民对国家经济状况的评价与其民主信念的相关性上,亚洲与拉美亦有所不同。在拉美,良好的经济状况并不意味着更深厚的民主信念;倒是那些对政府调控经济多有抱怨的公民具有较高的民主信念。相反地,在亚洲,对政府管理经济持批评态度的那些公民信奉民主的程度较低,而那些满意自己生活状况的公民同样不怎么信奉民主。

令人惊讶的是,社会阶层与民主信念关联的程度,亚洲要比拉美显著。在亚洲,上层社会的民主信念较弱,而工人阶级、小商户以及农民的民主信念较强。中产阶级值得给予特别的关注,因为与强调中产阶级在民主化过程中的作用的通常看法相反,调查显示,中产阶级的社会地位与民主信念的关联度在亚洲和拉美都不显著。

年龄以及民族自豪感亦呈现出与民主信念的显著相关性。在亚洲和拉美,年纪越大的人越信奉民主。然而,民族主义者对民主的信念在亚洲比较低,在拉美则比较高。在拉美,传统上持强烈的反帝主义情绪的左派和工会如今也颇为信奉民主,其结果是,民族主义和民主信念相互关联。然而亚洲却没有出现这种相关关系,在那里,民族主义与反西方情绪相互联系,反对西方强制推行民主化。

简而言之,亚洲和拉美呈现的共同趋势是公民对政治环境的认知能力越高,其对民主的信奉程度也就越高;年长者的民主信奉程度相对较高,而中产阶级的社会地位与民主信念程度并无关联。在公民对经济状况的评价与其民主信念的关系上,亚洲和拉美有所不同。此外,不同于拉美,在亚洲,不仅是工人阶级,而且其他社会下层群体皆拥有较深的民主信念。民族主义在拉美呈现出了与民主信念的相关性,而在亚洲则没有。

四、冲突、压制与民主信念

除上述从亚洲晴雨表调查中抽出的诸变量之外,我们还增添了一些与冲突和压制相关的变量,以扩展我们的数据分析。我们增添这些变量是因为,拉美有一种很有影响力的观点认为,一个国家在民主转型前的激烈冲突和压制促使公民认识到了民主价值观的重要性。由于“自由之家”缺少民主转型前的相关数据,“班克斯冲突指数”(Eanks Conflict index)又没有印度的数据,因而在我们的模型中,我们只能从样本国家中抽取出五个持久民主国家(日本、印度、哥伦比亚、哥斯达黎加和委内瑞拉)进行研究。

如表3所示,“自由之家指数”与“政体Ⅳ指数”(PolityⅣindex)所测量的受压制程度与拉美各国的民主信念程度确实存在着正相关关系,这也证实了我们上面提到的假设。[2]

表4 亚洲的压制、抗争和民主信念

资料来源:亚洲晴雨表调查,2003年;拉美晴雨表调查,2002年;自由之家指数,1979—2003年;班克斯冲突指数,1970—1999年。

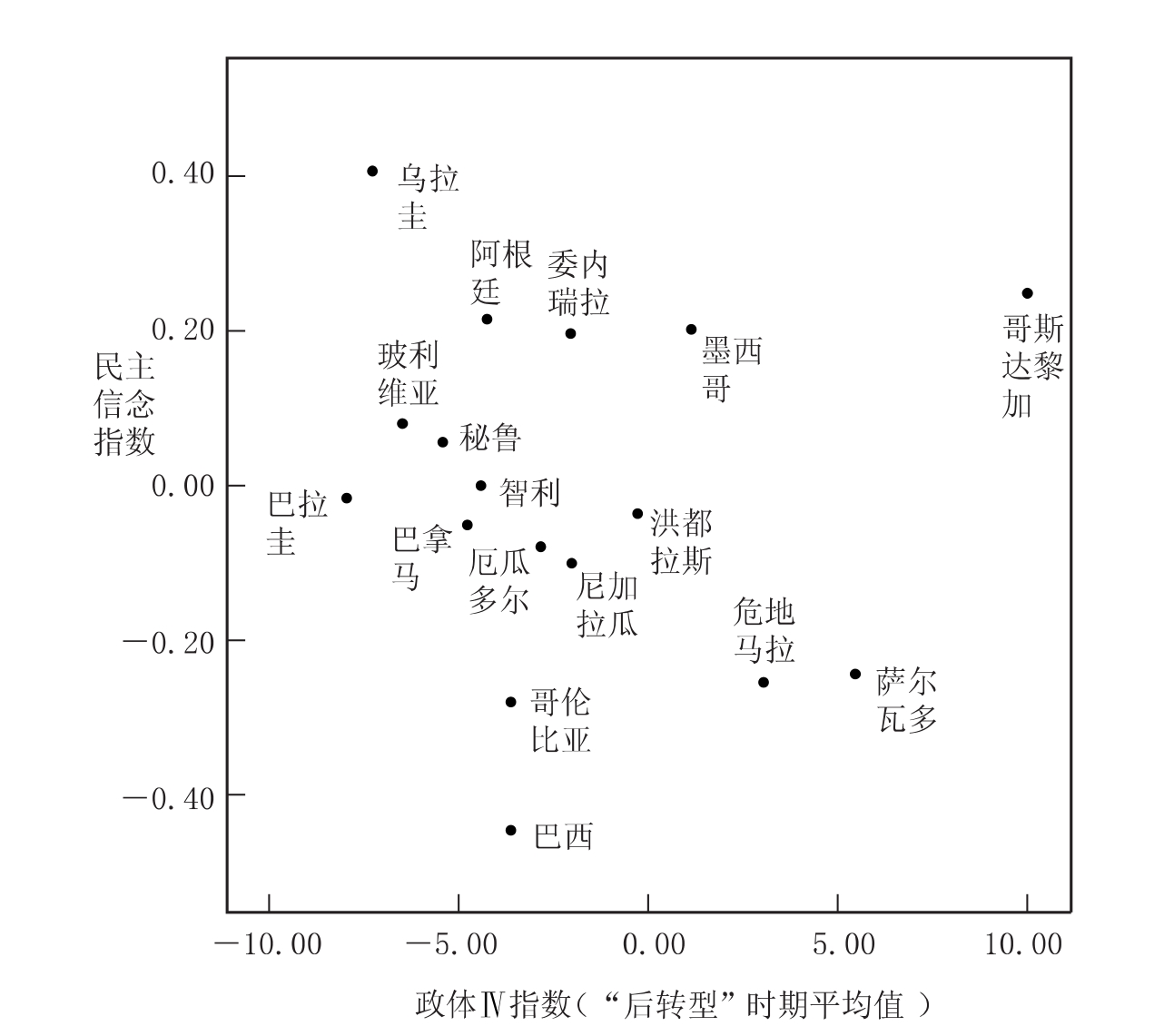

图1 亚洲的压制、抗争和民主信念

资料来源:亚洲晴雨表调查,2003年;政体Ⅳ指数,1935—2003年。

图2 拉丁美洲的压制、抗争和民主信念

资料来源:拉美晴雨表调查,2002年;政体Ⅳ指数,1935—2003年。

对亚洲样本国家的分析要比拉美各国更复杂和更困难。由于缺乏日本和印度两国的充分数据,我们需要把日本和印度从样本国家中剔除出去;同时,因为中国和马来西亚“没有经历民主化过程”,我们不得不计算两国在1994—2003年间的年度“自由之家指数”平均值和“政体Ⅳ指数”平均值。由于“班克斯冲突指数”仅到1999年,所以我们只能计算中国和马来西亚在1994—1999年间的年度冲突平均值。[3]根据对四个国家的分析(见表3底端),亚洲各国公民的倾向与拉美各国公民相反。在拉美,那些曾经或现在生活于民主程度低和(或)冲突性高的国家里的人们信奉民主的程度也较低。如上所言,生活在诸如中国和马来西亚这样的“不怎么民主的”国家里的公民对民主的期望较高,因而他们的民主信念水平也相对较高。然而,分别于1987年和1992年经历了民主转型的韩国人和泰国人却体现了相反的民主态度。与那些曾经生活在温和的、非冲突性的威权政治下的泰国人相比,在比泰国更加专制的政治制度下有过抗争经历的韩国人的民主信念水平低得多。

亚洲和拉美的这些差异可以通过两个地区在不同的文化和历史环境下所培育出的不同政治倾向来得到解释。另一种解释是亚洲的数据并不充分。既然我们排除了日本和印度,那么我们只有四个亚洲样本国家。因此,一个例外国家的独特倾向可能会影响到整个样本的倾向。为了更好地把握冲突/压制与民主信念之间的关系,我们需要等待亚洲能有更多的国家提供相关的数据。

五、亚洲民主的未来

对于亚洲的民主以及民主化前景,我们能说些什么呢?首先,既然民众的政治认知能力与其民主信念正相关,那么经济发展以及相应的大众传媒的扩张和教育机会的普及就会提高民主转型的可能性和(或)持久性。此外,经济发展增加了社会底层公民的权力(相比于社会上层或中层公民,社会底层公民的民主信念水平更高),也有助于民主的发展。

不过,经济发展也能起相反的作用。通常,那些高度评价经济状况的民众信奉民主的程度较低,这就意味着经济的进一步发展可能会导致保守公民数量的增加,他们对民主或民主化并不怎么感兴趣。

此外,代际变动的影响也令人担忧,因为年轻人较年长者较少信奉民主。这种现象尤其值得那些已建立民主制的国家(如印度、日本和韩国)注意,这些国家的公民存在着一种对民主厌烦或失望的趋向。

表5显示了我们对亚洲各个国家进行数据分析的结果。我们可以看到,诸如信息来源的丰富度、很少谈论政治事务等认知变量以及性别、民族主义与民主信念的相关性在不同国家皆表现得相当显著。但是某些变量,如对政府人权政策、经济政策的评价、贫困和年龄,与民主信念的相关性在不同国家是不同的。例如,对政府人权政策评价较高的印度民众较之韩国民众更加信奉民主;对政府经济政策持批评态度的印度民众较之泰国民众更加信奉民主;中国和马来西亚穷人较之韩国穷人更加信奉民主。作为一个例外国家,韩国的老年人对民主的信奉程度较低;此外,在社会底层人民对民主的看法方面,中国也是一个例外:不同于亚洲的普遍模式,中国的工人阶级和农民的民主信念较浅。

为了能更好地评估民主信念和不同变量(包括抗争与压制)之间的关系,我们不但需要获取更多的数据,同时也要注意到亚洲国家的多样性。

附录:变量描述与统计注释

■缺失样本:我们为在理论上可以得到解释的缺失样本编了码,如下文所示(*表示最低程度,**表示中等)。另外,我们用Gary King's AmeliaⅡ软件重复检查了结果,为所有的资料缺失输入了有效回答(King et al.,2001;Honaker et al.,2006)。分析结果在符号、显著度和相关度方面表现一致。在本研究中,我们采用的是非艾美利亚(non-Amelia)分析结果。

■民主信念:我们按照和布莱顿(2005)相同的程序进行因子分析以抽取一个单一的未旋转因子(最大可能性抽取)。在亚洲和拉丁美洲所用的问题有些微的不同,所以两个地区的信念指标并不是完全可比的。虽然这两个地区的克隆巴赫系数α(Cronbach'sα)都不高,但这意味着回答者对关于民主的相似问题上给出了矛盾的答案。正如King et al.(2004)软件所建议的,在一个更好的数据处理方法被开发出来之前,我们将采用此指标作为我们的基本变量。

□亚洲晴雨表调查(AE)✽:首先,我们将配值2(信仰民主者)赋予#27abc:3或#27d:1(反对不民主政府,或强烈支持民主);将配值1(部分信仰民主)赋予#27abcd:2(在某种情况下更喜欢某种形式的非民主政府或者适度支持民主);将配值0(不信仰民主)赋予#27abc:1/4或#27d:3/4(强烈支持威权政府,或反对民主,或者DK/NA);然后我们提取一个因子[特征值=1.66,解释了41.4%的公共方差;克隆巴赫系数α=0.52]。问题如下:你是强烈支持、支持还是反对(a)不受议会和选举约束的强人统治,(b)专家治国,专家们独立地作出他们认为最有利于国家的决策,(c)军政府,(d)民主政制?(#27)

□拉美晴雨表调查(LE)✽:首先,我们将配值2(信仰民主者)赋予#32:1,#38ab:3/4或#38c:1/2(民主总是更可取;反对非民主政府);将配值1赋予#32:2,#38ab:2,#38c:3(在特定情况下更喜欢某种形式的权威政府;反对民主);将配值0赋予#32:0/3,#38ab:0/1,38c:0/4(对政体形式漠不关心;强烈支持权威政府,强烈反对民主,或者DK/NA);然后,我们进行因子分析[特征值=1.66,解释了43.3%的公共方差;克隆巴赫系数α=0.56]。原来的问题如下:相比其他政制,你是否更倾向于民主制?(#32);你能否接受政府为了对付危机而抛开法律、议会和各类制度?(#38a);如果一个非民主政府能解决经济问题,你是否介意它当政?(#38b);你是否认为尽管民主制自身存在问题,但仍是最好的政制?(#38c)。

■认知变量

□教育✽:AE(F3);LE(#reeduc1)。

□信息来源:AE(#38:1/3/4/6/8/9的总和等于1);LE(#42a-h中信息来源的总和)。

□报纸阅读✽:报纸订阅的频率(AE#39a;LE#54b)。

□投票义务✽✽:AE(#25a)。

□程序性理解/物质性理解或缺乏理解:LE(提及民主的程序性意义及要素的总和,#30ab:1/2/8/11/13/20或者#31:1/2/4/5/6/7;提及民主的物质性意义及要素的总和,#30ab:3 and#31:3;没提及任何意义及要素,#30:0/98 and#31:0)。

□无政治观点:AE(#25a-g中DK的总和)。

■政治绩效

□政治权利满意度✽✽:AE(基于#28a-f的因素分析,它们包括投票权、结社权、集会/游行权、知情权,自由表达和批评政府的权利)。特征值3.21,解释了53.4%的公共方差,克隆巴赫系数α=0.83。

□其他:对法律体系/司法的信任✽✽(AE#21;LE#34c),人权政策(AE#22c),公平的政党竞争✽✽(LE#44),公开的政治表达(LE#43),法律面前的平等✽✽(LE#46d)。

■经济绩效

□对经济状况的评估✽✽:AE(对生活水准的满意度,#5d);LE(基于对国家和个人经济状况的过去、现在和未来的评估的因素分析,#2a-f)。特征值2.60,解释了43.4%的公共方差,α=0.74。

□对经济政策的批评:AE(那些对政府经济管理表示不满的人,虚拟变量Q22a:3/4);LE(那些认为政府的经济政策应该为经济问题负责的人,#19f)。

■阶级/社会地位

□阶级:上层阶级(AE#F6:5);中产阶级(AE#F6:2/3/6/7/8,例如,工商业主或资深经理,独立的专家、专业人士;LE#s9:1/2/5/6/7,如职业工作人员、经理和行政管理人员);工人阶级(AE#F6:9-13,如办公室人员,销售人员,体力劳动者,司机及其他工作者;LE#s9:8,其他雇员);农民阶级(AE#F6:1;LE#s9:3);小商户(AE#F6:4);非专业的自营业者(LE#s9:4)。

□其他:学生(AE#F6:15;LE#s8a:7),穷人(家里没有自来水的人,AE#1:1;LE#s10i)。

■其他变量

□女性(AE#F1;LE#s1),年龄(AE#F2;LE#s2),国家认同(AE#15:1),民族自豪感✽✽(AE#15:2;LE#47),人际信任(AE#9;LE#29),宗教信仰✽(AE#F10;LE#66),个人主义(宁愿雇用高分的外人而不雇用低分的亲戚的人,AE#13),风险容忍(认为效率高且可靠的工人应得到更多薪水的人,LE#24),左翼/右翼✽✽(LE:虚拟变量,#64中的0-3为左翼,7-10为右翼)。

■压制与抗争

□自由之家指数:反映政治和公民权利的自由之家各类指数的平均值,压制程度最小为1,最大为7,这个指数只能反映1972年后的状况。

□政体Ⅳ指数:取政体Ⅳ中的政体2号变量。民主程度最小为-10,最大为10。

□冲突指数:班克斯冲突指数为各类冲突的加权值。

□转型年份:印度(1947),日本(1946),韩国(1987),泰国(1992),阿根廷(1983),玻利维亚(1982),巴西(1985),智利(1990),厄瓜多尔(1979),萨尔瓦多(1992),危地马拉(1996),洪都拉斯(1982),墨西哥(1997),尼加拉瓜(1990),巴拿马(1990),巴拉圭(1989),秘鲁(1980)及乌拉圭(1985)。我们抽取了传统民主国家(日本、印度、哥伦比亚、哥斯达黎加、委内瑞拉)来测评压制和冲突指数的回归系数。对中国和马来西亚,我们采用了自由之家指数和政体Ⅳ指数在1994—2003年间的数据和班克斯冲突指数在1994—1999年间的数据。

(朱传峰译)

(恒川惠市、鷲田任邦,东京大学大学院综合文化研究科)

1.Eratton,Michael,Robert Mattes,&E.Gyimah-Eoadi,Public opinion,democracy,and market reform in Africa,Cambridge:Cambridge University Press,2005.

2.Heath,Anthony,Stephen Fisher,&Shawna Smith,“The globalization of public opinion research,”Annual Review of Political Science,8,2005,pp.297—333.

3.Honaker,James,Gary King,&Matthew Elackwell,AmeliaⅡ:a program for missing data(Windows version),Cambridge,M.A.:Harvard University,2006. http://Gking.Harvard.edu/.

4.King,Garry,James Honaker,Anne Joseph,&Kenneth Scheve,“Analyzing incomplete Political Science data:an alternative algorithm for multiple imputation,”American Political Science Review,95(1),2001,pp.49—69.

5.King,Garry,Christopher J.L.Murray,Joshua A.Salomon,&Ajay Tandon,“Enhancing the validity and cross-cultural comparability of measurement in survey research,”American Political Science Review,98(1),2004,pp.191—207.

6.Mainwaring,Scott&Frances Hagopian,eds.,The third wave of democratization in Latin America:advances and setbacks,New York:Cambridge University Press,2005.

7.McCoy,Jennifer,ed.,Political learning and redemocratization in Latin America:do politicians learn from political crises?Coral Gables,Fla.:North-South Center Press.,Univ.of Miami,2000.

8.O'Donnell,Guillermo,“Human development,human rights,and democracy,”In The quality of democracy:theory and applications,Ed.G.O'Donnell,J.V. Cullell&O.M.Iazzetta,Notre Dame:Univ.of Notre Dame Press,2004,pp.9—92.

9.Przeworski,Adam et al.,Democracy and development:political institutions and well-being in the world,1950—1990,Cambridge:Cambridge Univ.Press,2000.

10.Roberts,Kenneth,Deepening democracy?The modern left and social movements in Chile and Peru,Stanford:Stanford Univ.Press,1998.

11.Tsunekawa,Keiichi,“Minsushugitaisei no Choukiteki Jizoku no Joken:Minshuka no Funso Riron ni Mukete(Long-term endurance of democracy:toward a conflict theory of democratization),”in Minshushugi Aidentiti:Shinko Demokurashi no Keisei(Democratic identity:formation of new democracies),Ed.K.Tsunekawa,Tokyo:Waseda Univ.Press,2006,pp.1—23.

12.Tsunekawa,Keiichi&Hidekuni Washida,“Democratic commitment in Latin America,”ODYSSEUS,No.11,2007,pp.1—14.

【注释】

[1]普沃斯基及其同事错误地将巴西列了进去,巴西的民主制度维持了不到20年,而没有包括澳大利亚。因此,1990年前的持久民主国家总数依然为40个(Przeworski et al.,2000)。

[2]把哥斯达黎加、哥伦比亚和委内瑞拉纳入我们的样本中时,“政体Ⅳ指数”与“民主信念指数”之间的关联没有显著性,而“自由之家指数”与“民主信念指数”呈现出负相关关系。在拉美,早期的政治受压制经历对当时公民的影响与其对后期公民的影响是不同的。

[3]然而,“班克斯冲突指数”存在着严重的缺陷。此指数是通过计算暴动、叛乱、示威、大罢工、暗杀和其他政治暴力活动的次数并赋予它们不同的权重方式来建构的。问题在于,对各类抗争活动的权重设定难以让人信服。例如,反政府示威的权重是200,而游击战抗争的权重仅为46。我们认为,游击战的破坏性比反政府示威大很多,因此其权重也应该更大些。对冲突和民主信念相关关系的更精致的分析是我们未来的重要研究主题之一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。