“北洋”海域中朝航路及其沉船史迹(1)

吴春明

(厦门 厦门大学海洋考古学研究中心 361005)

摘 要:“北洋”是指唐宋时代环中国海海洋文化圈中的黄海、东海为中心的航海地带,包括了南北沿岸航线及东亚陆岛间跨越东海、黄海、渤海的航路网络,中朝航路就是这一航海实践的重要组成部分。中朝北路存在于环渤海湾沿岸与朝鲜半岛西海岸之间,辽宁绥中三道岗元代沉船就是这一航线的遗存。中朝北路是从山东半岛发航经庙岛群岛对渡辽东半岛,是北洋航路网络中最便捷的通道,山东蓬莱水城的四艘元明时期的沉船、韩国新安郡沉船见证了这段航路历史。中朝南路存在于华南沿海与东亚岛屿带之间,包括跨越东海直达九州的东海通道,及经台湾、琉球列岛到达九州的冲绳通道,闽浙沿海发现的不少宋元以来的高丽青瓷、高丽史迹,与这段航海史有关。

关键词:北洋 中朝航路 沉船史迹

“环中国海”是指以中国东南沿海为中心的古代海洋文化繁荣发达地带,包括我国东南沿海及东南亚半岛的陆缘地带、朝鲜、日本、台湾、菲律宾、印尼等岛弧及相邻的海域。环中国海跨界海洋文化圈突破了海洋文化研究中的国别隔膜,突破了中国传统“正史”氛围中、中华帝国话语下从大陆性农耕文化视角看待海洋文明的“中国海洋文化史”偏颇。环中国海海洋社会经济文化圈,截然不同于以黄河、长江干流流域农耕文化为中心的大陆性的古代“中国文明”,自史前到上古“百越—南岛”共同体的土著海洋文化奠基,到唐宋以来在“四洋”海域内超越国别,形成于太平洋与印度洋之间广阔海域内发达的航海文化,形成跨界地带的海洋性文化体系。

“北洋”是唐宋时代环中国海海洋文化语境下以黄海、东海为中心的航海地带,是环中国海海洋文化圈的重要组成部分。北洋航路网络包括了发展过程中的大陆南北沿岸航线及东亚陆岛间跨越东海、黄海、渤海的复杂的航路网络,中韩海洋文化交流就是这一航海实践的产物。本文拟以历史文献为据,印证若干沉船考古内涵与性质的重新分析,阐述“北洋”航路网络中的中朝海洋文化交流史。

一、背景:“北洋”航路网络中的中朝水路

“四洋”不同于以中原为中心的古代“中国”大陆人文地理区划,是环中国海海洋文化中心视野下的海洋人文地理区划。唐宋以来,在中央王朝“海洋开放”政策的带动下,伴随着越洋海船形态、结构与远洋航海技术的高度完善,环中国海海域出现了海洋文化快速发展的大航海时代,航海区域与航路进一步向纵深发展,传统的航海区域稳定发展并继续延伸,远洋航海与东、西、南、北“四洋”航路观念逐步形成。(2)每个洋域上的航路朝着多样化、多线组合的方向发展。以“四洋”海域为代表的海洋世界、以古代“中国”为代表的大陆文明区域,成为东亚区域海洋性与大陆性文化“二元结构”在空间上的重要分野。由于海洋性文化与大陆性文化中心的差异,“四洋”的海洋地理认知与中国古代文明之“四方”(以大陆性为特征)地理认知截然不同。环中国海海洋文化的中心在中国的东南沿海,“四洋”海洋人文地理是中国东南沿海视野下的空间范畴,而不是中国(中原)视野下的区域位置。

“四洋”海洋地理认知发源甚早,汉唐时期的“四海”就有端倪。唐欧阳询《艺文类聚》卷六引东汉扬雄“交州箴”中称今岭南的交、广海域为“南海”;(3)东汉刘熙《释名》卷二“州国”载:“南海在海南也,宜言海南,欲同四海名故言南海。”“南海”商路通“西海”,《汉书·西域传》说“条支(今阿拉伯地区)”“国临西海”;《后汉书·西南夷列传》语“海西即大秦也”,《西域传》曰:“大秦国一名犁鞬,以在海西,亦云海西国。”《水经注》卷一引《西域记》语“西海中有安息国(今伊朗)”。(4)可见,汉唐时期区分“四海”的视角是岭南沿海地区。

唐宋以来的“四洋”就是“四海”畛域的延续与发展。周去非《岭外代答》卷二“海外诸番国”有“交洋”、“交趾洋”、“东大洋海”、“南大洋海”等名词,都是站在岭南的视角上区分洋域方位,“三佛齐(苏门答腊)之南,南大洋海也,海中有屿万余,人奠居之,愈南不可通矣。阇婆(爪哇)之东,东大洋海也,水势渐低,女人国在焉”。“西、南海上诸国,不可胜计,其大略亦可考,姑以交趾定其方隅,……于是西有大海隔之,是海也,名曰细兰。”《南海志·诸番国》“东洋佛坭国管小东洋”条下的地理包括菲律宾群岛到加里曼丹的北岸;“单重布啰国管大东洋”、“闍婆国管大东洋”条下的地理包括巽他海峡以东的爪哇、加里曼丹南部、苏拉威西、帝汶、马鲁古群岛一带。汪大渊《岛夷志略》中也称爪哇为“地广人稠,实甲东洋诸番”。宋真德秀《西山先生真文忠公文集》卷八“申枢密院措置沿海事宜状”中更有明确的“东洋”、“南洋”、“北洋”等区分,其海洋地理方位概念则是以泉州为视角,“自南洋海道入(泉州)州界,烈屿首为控扼之所,围头次之”。“(泉州)围头去州一百二十余里,正阚大海,南、北洋舟船往来必泊之地,旁有支港可达石井。”“小兜寨,去城八十里,海道自北洋入本州界,首为控扼之所。”可见,唐宋以来形成的海洋文化视野中的“东洋”是指台湾、菲律宾群岛及其以东以南,“西、南洋”则是南海、印度洋水域,“北洋”则是东南闽粤沿海以北的东海、黄海、渤海海域。

明清时代的洋域概念没有大的改变,成书于万历年间的《东西洋考》将环中国海的航海区域东、西二分,“文莱即婆罗国,东洋尽处,西洋所起也”。(5)清代郑开阳《海运图说》也明确地将西、南二洋归为一类,“东洋有山可依,有港可泊,非若南洋、西洋一望无际,舟行遇风不可止”。(6)因航路的关系,船家远航西洋途经的南海航段沿岸地区统于“西洋”名下,在《东西洋考》中“西洋”包括了北起交趾、占城(今越南),南至马六甲、池闷(今帝汶岛)的南海海域。“东洋”还指台澎至菲律宾群岛、加里曼丹岛东北。“东番”(台湾)之地虽“不在东西洋之列”,只是“附列于此”(东洋列国后),但又“人称小东洋”。(7)《指南正法》中“东洋山形水势”篇也是指澎湖、台湾、吕宋一带。(8)

晚清以来,随着环中国海海洋社会经济中心从闽粤沿海北移长江口,出现了以上海港的视角而不是闽、粤的视角区分海洋畛域的现象,以上海为中界将环中国海区分为南、北二洋的新的海洋畛域概念,以江浙以南海域为“南洋”。(9)“东洋”的空间位置也从台、澎、菲向北延伸,如《海国闻见录》明确将海东日本、琉球甚至朝鲜视为“东洋”,而将宋元时期认识水平上的传统东洋海域即台澎、菲律宾群岛至加里曼丹东北称为“东南洋”。(10)但这一海洋地理观念形成较晚,环中国海海洋文化实践的中心长期在中国东南,尤其是闽中沿海地带,闽、粤船家仍习惯将北上航行的国内沿岸航路称为“北洋”或“上北”航线。

“四海”、“四洋”不仅是以闽粤沿海为视角的海洋地理区划,实际上也是古代船家在以中国东南沿海为中心的环中国海航海实践的自然历史区分,是基于不同的海洋环境与人文历史传统而形成的不同传统的航路区系。北洋航线主要包括了东亚大陆的沿岸航线、东亚大陆与日本及朝鲜半岛之间的陆岛交通航线,构成一个相对独立的航路网,并不同程度地联系着西南洋、东洋航路,成为环中国海古代航路体系的重要组成部分。其中,南北沿岸航路是北洋海域海洋交通的基础,大陆与朝鲜半岛、日本列岛的水上交通是“北洋”航路的核心。由于传统的航海史、海洋文化史所着眼的“海上丝绸之路”是以西、南洋航路为中心,北洋航路的海洋交通史在学术研究中没有得到应有的重视。

朝鲜半岛是东亚古代文明圈中的重要国家,一面依山三面临水,水陆两路与中国古代文明密切联系,中朝海路是北洋陆岛航路体系的两个重要部分之一。根据汉文史籍记载及沉船、海交史迹的考古发现,受到空间地理格局和太平洋西岸潮流因素的共同作用,中朝大致形成了环渤海沿岸东行的北线、胶东半岛东渡的中线、江南东渡的南线三条主要航路(图一)。

图一 古代“北洋”海域中朝海洋通道示意图

1﹒碣石、直沽环渤海航路;2﹒古登州东渡航路;3﹒定海东渡航路

二、北线:环渤海沿岸航路与绥中沉船

依靠近岸山峦、岛礁、人工建筑等为定位参照的地文航海,是人类航海的最初阶段,沿岸、逐岛航行是船家主要的选择。环渤海湾沿岸航路是北洋水域最古老的海洋通道,早在先秦时期就已经存在环渤海沿岸东行并交通朝鲜半岛的海路,九夷、孤竹、燕是环渤海早期沿岸航行的实践者,碣石是这一早期沿岸航线的重要据点。《管子·小匡》载:“北伐山戎,制令支、斩孤竹,而九夷始听,海滨诸侯莫不来朝。”《括地志》语:“孤竹国在卢龙县南十二里,殷时诸侯孤竹国也。”《战国策·赵策》载:“秦攻燕,……齐涉渤海援燕。”《史记·货殖列传》载:“燕亦渤、碣之间一都会也。”“有渔、盐、枣、栗之饶。北邻乌桓、夫余,东琯秽貉、朝鲜、真番之利。”渤海北岸的碣石港就是环渤海早期沿岸航路上的重要港口,是燕国的通海门户,也是内地连接东北、朝鲜半岛水陆要道上的重要隘口,秦皇汉武多次出巡碣石。据史、汉记载,秦始皇曾“游碣石,考入海方士”,“刻碣石门”,汉武帝也多次巡游,“并海上,北至碣石。”碣石故址就在今河北、辽宁交界的渤海北岸狭长的海滨走廊地带。汉晋间与日本列岛的水上交通也有相当部分是走这段沿岸逐岛航路的,《汉书·地理志》“燕地”载:“乐浪海中有倭人,分为百余国,以岁时来献见云。”《后汉书·东夷列传》“倭”载:“倭在韩东南大海中,依山岛为居,凡百余国。自武帝灭朝鲜,使译通于汉者三十许国。”《三国志·魏书·倭人传》:“倭人在带方(治所在朝鲜)东南大海之中,……从郡至倭,循海岸水行,历韩国,乍南乍东,到其北岸狗邪韩国(朝鲜东南庆尚南道)七千余里始度一海(釜山海峡),千余里至对马国。”《文献通考》卷三二四也说,六朝以前倭人“初通中国也,实自辽东而来”。

唐宋元明以来,依托天文导航技术的离岸航线快速发展,横跨黄海海峡的入朝通日已经成为北洋海域海洋交通的主要通道,但并不可能完全取代环渤海沿岸航路发展,这一时期环渤海沿岸航线的重要中转港市是碣石(秦皇岛)和直沽。碣石是先秦汉唐延续下来的老港,《通鉴纪事本末》载,隋炀帝征战高丽时就在临渝关(今秦皇岛)修建“临渝宫”,指挥海陆两路并进朝鲜半岛,隋时的临渝关碣石港“帆樯如云,舳舻相接”,“舳舻相次千里,……昼夜不绝”。《读史方舆纪要》载,秦皇岛附近的临渝关也是唐太宗征战高丽的重要军储要地和海运中心,《旧唐书·崔仁师传》载:“诏太常卿韦挺知海运,仁师为副。”《乐亭县志》也说:“分卢龙石城置马城,通海运,幽州刺史领之。”元明时期的秦皇岛是北方海防重镇,明初在秦皇岛设立永平、山海、捂宁三卫,并开辟庄港,作为辽东与内地军商运输的重要口岸,在庄港天后宫附近设立“海运厅”,专司秦皇岛为中心的环渤海沿岸海运。直沽港因海河与大运河而兴起,海河是渤海湾西北岸的最大河流,秦汉以来就已沟渠纵横、航运繁荣,隋唐间又因大运河开通和漕运兴起,直沽成为运河、海河、渤海湾沿岸水运集散的枢纽,杜甫《后山寨》诗句“渔阳豪侠地,击鼓吹笙竽。云帆转辽海,粳稻转东吴”,描述了海河下游水运繁盛景象,其中“云帆转辽海”是环渤海湾沿岸东行航路的实证。元明以后,经由直沽的河漕、海漕、海运更为发达,经运河通长江、黄河腹地,下海河口连接渤海海上运输网可东进辽东、高丽、日本。据元、明史籍记载,鉴于直沽港市的繁忙,元、明两朝在直沽相继设立了漕粮接运厅、镇守海口屯储亲军都指挥使司、海运厅等机构。

可见,自先秦汉唐到宋元明清,环渤海湾沿岸的海运持续发展,不但“云帆转辽海”,而且“(日本)初通中国也,实自辽东而来”,还兼有“秽貉、朝鲜、真番之利”,充分说明环渤海沿岸航线绝不仅仅是一条渤海湾内的中国国内航线,而且也是古代中国与朝、日岛国间海洋交通的重要水路之一,是北洋陆岛航路网络的重要组成部分。

1991—1997年,渤海湾内的辽宁绥中元代沉船的考古发现,为重现环渤海沿岸朝通日的陆岛航线提供了重要线索。潜水勘察发现,因水下古河道、风浪与潮流的作用,沉船海域的水下发育三列与海岸斜交的沙脊,落差达15米,最浅处仅2—4米,成为历代船家胆战心惊的“三道岗”,元代沉船应是撞上这处“暗沙”而沉没的。考古工作是在中国国家文物局的支持下,由中国历史博物馆组织多家沿海省区文物考古机构及厦门大学合作完成的,调查和发掘工作弄清了一艘大型元代沉船的埋藏、内涵与性质。(11)该沉船的木结构船体已经基本朽烂无存,大部分船货凝结成大致平行的5组大型凝结物块,凝结物长约18.6米,东西向宽约8.4米,凝结物厚约3.15米,据此复原原船的长度在20—22米、宽度8.5—9米之间。瓷器是主要船货,多是白釉褐花瓷,少量黑釉、青瓷与翠蓝釉瓷器,绝大多数与磁州窑系特征一致,船板C14测定为距今740±80年。

三道岗沉船船货中最明确的是元代磁州窑瓷器,中国国家博物馆的王冠倬先生就认为该沉船的原有航线是从邻近窑口的内河出海到渤海湾的,“绥中古船沿漳水南支—御河—运河北段—界河这一线路航行,再沿渤海西岸北上。但路遇不测,终于在三道岗附近沉没”。(12)对此,笔者曾提出不同看法,三道岗沉船遗存的水下勘测表明,这是一艘较大型的北方沙船,并非王冠卓先生依“运河限定通行船只规格”为据所“推测”的海陆联运的小河船,该船在大运河中无法航行,因此船货磁州窑瓷器应是在当时海、河两漕的中心港直沽集中装上船的,就是说沉船的起点港口应是海河下游的直沽。

笔者也曾认为三道岗海域地处渤海西北岸的辽东湾西侧水域,正好处于元代时盛行的环渤海沿岸航线的中段,这一位置偏离了直沽或山东半岛跨越黄、渤海赴日本和朝鲜的离岸航线。因此该沉船应是行驶于环渤海沿岸航线上,沟通华北与东北海上交通线的内贸商船。(13)现在看来,这一看法需要重新思考。

正如前文所述,在北洋航路网络发展史上,环渤海湾沿岸东行航线并非都是单纯的华北通东北的“国内”航线,而是有“秽貉、朝鲜、真番之利”、“(日本)初通中国也,实自辽东而来”的国际航线。绥中沉船出水瓷器与朝鲜半岛、日本列岛发现的同类瓷器的比较研究,也证实了这一点。绥中沉船遗物虽尚未全部发掘出水,但从出水的近600件瓷器看,虽有部分瓷器因长期海水浸泡有釉层剥落现象,但包括白釉褐花的龙凤纹罐、婴戏纹罐、鱼藻纹盆、草叶纹和菊花纹碟、黑釉碗等,造型都十分规整,彩绘图案朴实、潇洒、明快而豪放,画工细腻,还有流畅的“风花雪月”题刻,“龙凤罐、婴戏罐都可以认为是磁州窑的精品”,甚至已经发掘的“观台窑的白釉仍然较三道岗沉船瓷器似更苍白些”。(14)因此,“(不能认为)船上瓷器比较粗糙,质地欠佳。依此分析,该船并非经营海外贸易,而应是一条运送磁州窑瓷器的内销船。”(15)

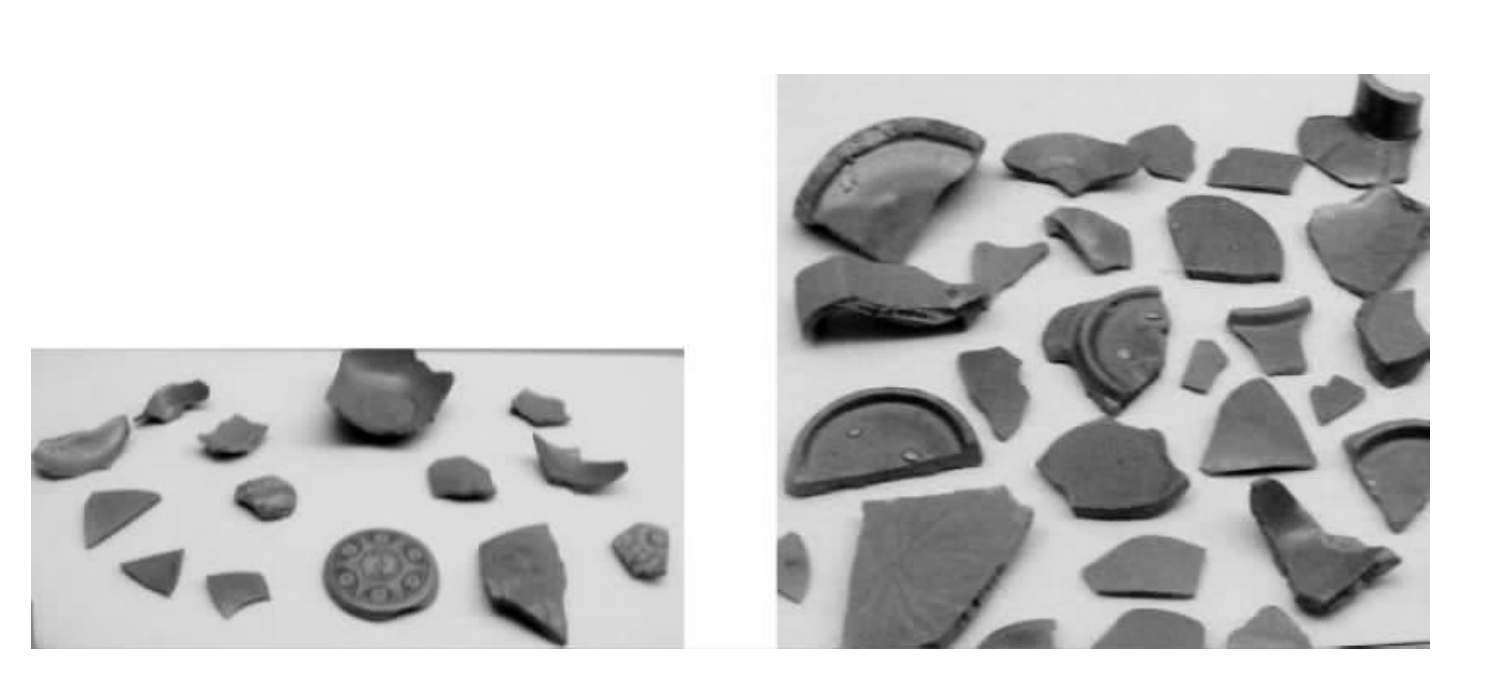

磁州窑瓷器外销朝鲜半岛,已经为考古发现所证实。韩国发现的高丽时代的古墓中出土了磁州窑的黑花瓷器,而且高丽青瓷中的白釉黑花产品也应是受到磁州窑系的影响。(16)最近,韩国国立中央博物馆金英美先生最新发表的该馆收藏高丽时代古墓出土的中国瓷器中,就有相当部分的磁州窑瓷器,其中有白瓷、白釉褐花瓷、黑釉瓷、孔雀蓝釉瓷等器物。(17)有趣的是,其中白釉褐花碟、黑釉酱彩碗、孔雀蓝釉盖罐与绥中沉船所出瓷器的同类器极为相似。如高丽遗址出土的白釉褐花浅盘碟与绥中沉船第258、418号褐花瓷碟风格相似,花纹与沉船第30号盆内底褐花也相近;高丽遗址的黑釉酱彩碗与绥中沉船第188号褐彩菊瓣纹酱黑釉碗非常接近;高丽遗址中出自大定二十四年马令夫妇墓的一件孔雀蓝釉盖罐,与绥中沉船同类器(第6号罐、90号器盖)的尺寸吻合,很可能是一种器物,唯沉船上的第6号翠蓝釉罐的釉层多已剥落,但颈部、腹部仍残余多处的蓝色釉层,残存的釉下花草纹残迹也相似;马令夫妇墓的这件孔雀蓝釉盖罐的花草纹样与绥中沉船第610号白釉褐花罐的花纹极为相近(图二、图三)。绥中沉船与高丽遗址所出瓷器的相关性表明,沉船上的瓷器是宋元时期销往高丽地区的重要瓷器种类,沉船也很有可能是沿渤海湾沿岸航行前往朝鲜半岛的。可以说,绥中沉船为北洋航路网络中环渤海沿岸东行朝鲜半岛的海洋通道提供了重要的线索。

图二 绥中三道岗沉船出水瓷器

(引自张威《绥中三道岗元代沉船》,2001年)

图三 高丽遗址所出与绥中沉船同类瓷器

(引自金英美《韩国国立中央博物馆藏高丽遗址出土中国瓷器》,2010年)

三、中线:登州东渡与蓬莱、新安沉船

山东半岛对望辽东半岛,两地相距不到百公里,中间还散布长岛群岛的30多个岛礁,逐岛间距仅几海里,最远的北隍城岛到辽东的老铁山水道也仅22.8海里,为古人的梯航对渡提供了难得的地文坐标。自史前时代起从山东半岛东渡辽东、朝鲜半岛的海上航行就十分频繁,历史时代更是“北洋”航路网络中最繁忙的中朝陆岛交通的“中线”航路。

山东半岛对渡辽东的史前航海,留下了丰富的考古资料。庙岛群岛上发现的原始文化遗存分别与山东大汶口、龙山、岳石等文化一致,“原始人完全可以一叶扁舟来往于各岛之间,大陆文化很容易传到各岛。”(18)辽东半岛的新石器文化中也分别受到了大汶口文化彩陶、龙山文化蛋壳黑陶的影响,而在长岛、胶东新石器文化中也分别发现了辽东的刻划、压印纹的直口筒形罐等。(19)沿着这个方向的海洋文化传播还延伸到了岛屿带的日本列岛,距今7 000—5 000年间东亚大陆的许多物质文化都传入日本和朝鲜,说明大陆与海东地区的海上交通确实始于史前。严文明先生多次谈到东亚大陆稻作农业传播朝、日的路线,指出:“山东半岛和辽东半岛的自然地理条件和生态环境几乎相同,中间仅隔着一个渤海海峡,海峡中还有庙岛群岛相连,在这里渡海是最方便不过的。在龙山时代和岳石文化向辽东半岛进行移民的浪潮中,把稻作农业的技术也带过去是很自然的事。”(20)

在此基础上,汉晋间山东半岛与辽东半岛间水上交通更加稳定,已经发展成为东亚大陆与东亚岛屿带的陆、岛交通主要通道。比如,著名的徐福东渡入海走的应是这条航路,《史记·秦始皇本纪》载:“齐人徐市等上书,言海中有三神山,名曰蓬莱、方丈、嬴洲,仙人居之。请得斋戒,与童男女求之,于是遣徐市发童男女数千人,入海求仙人。”据孙光圻研究,这次大规模的航海行动应该是沿着先秦时期已经存在横跨黄海海峡的逐岛迂回航线,即从山东琅琊出港,沿岸航行蓬莱,向东北经长岛群岛,穿越老铁山水道就进入辽东半岛南端,沿朝鲜半岛西岸南下。(21)

随着唐宋两代与高丽王朝政治、经济、文化往来的增加,以登州港为中心的东渡辽东、沿岸南下朝鲜半岛的航路获得全面发展。唐代贾耽《登州海行入高丽、渤海道》描述的就是这条航路:“登州东北海行,过大谢岛(今长山岛),龟歆岛(今驼矶岛),末岛(今大、小钦岛),乌湖岛(今南城隍岛),三百里。渡乌湖海(今老铁山水道),至马石山(今老铁山)东之都里镇(今旅顺口),二百里。东傍海,过青泥浦(今大连),石人汪(今石城列岛以北海峡),橐驼湾(今大洋河口)、乌骨城(今丹东市)鸭绿江口,八百里。”(22)《宋史·高丽传》载:北宋淳化四年(993年)陈靖出使高丽就是从东牟(登州,今蓬莱)发帆东航,“登舟自芝冈岛(今芝罘)顺风泛大海,再宿抵瓮津口(朝鲜黄海南道)登陆。行百六十里抵高丽之境曰海州,又百里至阎州,又四十里至白州,又四十里至其国”。登州入高丽海道,还是唐宋与日本海上交流的重要通道之一,将这一高丽、渤海道向东、南延伸,沿朝鲜半岛西、南海岸航行至釜山,过对马、壹岐两岛即达日本九州。

明清时期,伴随着海禁、朝贡贸易与洋船东进后的世界性海洋贸易体系的形成,北洋航路网络中的山东半岛东渡航线更加成熟,并明确地标志在那一时期的海道针经、航海图上,成为中朝间中段水路持续发展的重要基础。成书于永乐年间的佚名《海道经》附有元底本的《海道指南图》,其中记载的5条北洋航路中就有两条是半岛对渡航线,一是山东半岛的成山角开船西航庙岛,北行渤海海峡过铁山洋,收于旅顺口,或东行青泥洼(今大连)以东,或西行辽东湾达辽河口的牛庄码头(今营口上游);另一是从辽河口开航下行至旅顺口,过老铁山水道对渡成山角,南下收于刘家港。(23)章巽先生收集的一册大致成于雍正末年的佚名航路抄本,展示了北起辽东湾、南到珠江口航线上的重要山水地文特征,也有辽东湾东侧经旅顺口,渡老铁山水道和渤海海峡至登州,东行抵达成山角的往返航线。(24)章巽先生认为,从登州入海大迂回的逐岛傍岸航线主要是民间商船所循。(25)

总之,从山东半岛发航经庙岛群岛对渡辽东半岛是北洋航路网络中最便捷的通道,从史前时代发端,历代延续发展到明清时期,是北洋航路中最具生命力的水道。在这一水道上,古登州港及其外围港湾不但是主要的航海基地,更是向南通过南北沿岸航路联系江南乃至东洋、西南洋航路网络,向北沟通黄、渤海沿岸以及海东朝日地带的海洋社会经济交流的主要集散地。作为秦汉时期著名港湾蓬莱的延续,登州立于唐代,治所就在蓬莱,明清时期升为登州府,成为北洋海域沟通南北与联系陆岛的最重要枢纽港。《宋会要辑稿》“刑法”载:“密州接近登莱州界,系南北商贾所会去处”,常见“诸商贾海道舆贩不请公凭而行,或乘船自海道入界河及往登、莱界者。”《续资治通鉴长编》卷三十四也说:“(密州板桥镇)商贾所聚,东则二广、福建、淮浙之人,西则东京、河北、河东三路之众,络绎往来”,“人烟市井,交易繁伙。”明朝登州知府宋应昌《重修蓬莱阁记》说:“东扼岛夷,北控辽东,南通吴会,西翼燕云。艘运之所述,可以济咽喉。备倭之所据,可以崇保障。”全面而准确地概括了登州港在海洋交通史上的独特地位。

1984年、2005年,蓬莱水城小海清淤工程中发现了四艘元明时期的沉船,并出土一批包括陶瓷器在内的文物,为重现古登州港的海洋交通史提供了珍贵的资料。(26)其中1984年发掘的元代沉船(一号)是一艘大型海船的底部,残长28米,宽5.6米,船体横剖面为尖圆底型,松木龙骨与樟木艏柱、尾龙骨全长26.6米,采榫卯连接并用铁箍和铲钉加固,保存13列隔舱板形成的14个水密隔舱,杉木外壳板以榫卯结构和铁钉加固,艌料塞缝,甲板以上的桅、帆和舵已经不存,但仍然可以看到第二和第七舱内的楠木桅座和第十四舱内的楠木舵座。复原船体垂线间长32米,型宽6米,型深2.6米,吃水1.8米,满载排水量173.5吨。发掘者和船史学者依据船体使用的杉木、楠木、樟木、松木等南方优质木材,船板黏料与泉州宋船相同,以及尖圆底型、多水密隔舱、昂首翘尾等结构特点,推测该船是南方地区制造的,“从船型特征看,蓬莱古船也与登州、庙岛群岛一带的方头方梢的船型大不相同。”(27)

2005年,蓬莱水城再次发掘出三艘古代沉船(二、三、四号沉船),其中二、三号保存相对完好,进一步反映了古登州港繁荣的海洋商贸历史。二号沉船(明代)残长22.5米,残宽5米,艏部横剖面呈V形,中后部为U形,松木龙骨、榆木艏柱残长共约21.2米,松木、榆木、杉木船板,残存6列隔舱板,复原为14列隔舱板、15个舱位。二号沉船整体型线、结构、大小与一号沉船及浙江象山明代沉船(28)相似,复原总长33.85米,型宽6米,型深2.6米,吃水1.8米,总排水量171吨。三号沉船(元明之间)残长17.1米、残宽6.2米,型线结构比较特殊,总体是小平底、水线以下为盆状剖面、瘦削型,松木艏柱、龙骨残长14.5米,尾龙骨残失,松木船板,残存8列隔舱板,整体复原长22.5米,型宽7.2米,型深3米,吃水1.8米,总排水量128.5吨。发掘者认为三号沉船与韩国新安元代沉船相同,属于“福船型”,而许多船史学者则认为三号沉船属于“韩国古船”。(29)

蓬莱发现的这几艘元明时期的沉船到底在海交史上有什么意义呢?蓬莱古船的发掘,揭示出有价值的文化史信息,三艘沉船总体上都属于“南方船型”特征,不是山东沿海及其邻近的北方海域船型。其中一、二号沉船的尖圆底型线、龙骨衔接处的补强材结构、单层船壳板、隔舱板的设置特点等,又都与浙江象山明代沉船相似,与宁波东门口宋元沉船的尖圆底型线相同,显示这两艘元明时期的沉船很可能就是南方船型中的“浙船”。(30)三号沉船船体瘦削,总体形态和船板搭接等与新安、泉州、宁波等几处宋元沉船都有相似之处,唯龙骨两侧的水平翼板结构使得总体呈尖圆底趋势的古船底部呈现小平底结构,显得很特殊,被认为是“韩国古船”。无论如何,这些元明时期的沉船,或从江南经登州往朝鲜,或从高丽往来大陆,都应该是古登州港对渡朝鲜半岛的航海遗存。

有趣的是,海洋生物学家对具有“韩国古船”形态特征的三号沉船船体附着贝壳的研究发现,三号沉船上发现有朝鲜半岛和日本沿海特有种“角贝”,不见于蓬莱海域。(31)在三号沉船的第四、六船舱内分别发现了装饰有水波连珠纹和菊花莲瓣纹的高丽镶嵌粉青沙瓷碗(图四)。(32)这些都是非常有力的信号,证明三号沉船曾是活跃于中朝水路上的一艘商船。

图四 蓬莱水城出土高丽青瓷

(引自《蓬莱古船》,2006年)

问题是一、二号沉船的功能。发掘者和船史学者曾依据一号沉船“船体修长,其长宽比值高达5”,以及船内文物“仅有一件高足杯和用于战事的石球、灰瓶”,认为该船不是货船,而是“用于巡视海防备倭的战船”。(33)实际上,一号沉船的船舱仅见1件高足杯和1件“似用于战争”的石球,并没有灰瓶。石球可能为兵器,但未必都是战争所需,商船上防御海盗倭寇也是需要的。至于船上文物稀少,“是因损坏又无法修复而被遗弃的,后来人们把船体水上部分拆掉,留下水下无法拆除的船底部分,再经过长年累月泥沙的淤积,以至于被掩埋起来”。即便是满载的货船,没有留下什么船货实属正常。至于说船体修长的问题,我们只能说宽大的沙船不适应深海与海战,但不能说修长的船型就不能用于货运。因此,从目前材料看没有绝对证据能说明蓬莱一号沉船就是一艘战船。与一号沉船形态一样的二号沉船的发掘,同样没有找到明确的战船证据,仅在船舱中发现了一些瓷片。

虽然蓬莱沉船舱内遗物很少,但在两次清淤中都出土了一批宋元明清不同时期的瓷器。1984年出土的200多件瓷器,既有磁州窑、北方窑,还有很多龙泉窑、景德镇窑、德化窑等南方地区窑口的瓷器。2005年又出土了近百件,其中瓷器同样有磁州窑、北方窑、龙泉窑、景德镇窑,甚至还有朝鲜的粉青沙瓷碗。这种情形凸显了古代登州港“南北商贾所会去处”的枢纽港地位,也说明了登州港除了军港外,还是一处“人烟市井,交易繁伙”的商贸港,也从一个侧面说明了蓬莱的几艘沉船应与沟通南北、连接东西的中朝间陆岛航运有关。

1977—1984年间发掘的韩国西南部全罗南道新安郡沉船,无疑也是这段航路史的实证。(34)新安沉船残长为21.8米,残宽6.4米,经复原长30米,最大宽9.4米,型深3.7米。船体在水下分割后分别被打捞出水,前后出水的船板、龙骨、舷板和其他构件共计2 566件,大体可以确认新安沉船的规模、形态与结构特点。韩国学者认为,新安沉船属高丽船的可能性甚小,更非日本船,以结构方式几乎可确认为中国船。(35)席龙飞先生依据船体主尺度比值、船体型线、龙骨的构造连接线型与嵌接处置入铜镜铜钱、肋骨与隔舱壁构造装配、鱼鳞式搭接外板与舌形榫头连接、桅座的布置、液舱的设置等8个结构特征,比较新安沉船与泉州宋元沉船的高度共性,认定新安沉船“无疑是福建建造的中国船”。(36)也有学者依据沉船货物标签上47枚木简上书日本人名字、49件木简墨书“东福寺”、“钓寂庵”等日本寺社名以及文献记载元日贸易上日本人唱主角的事实,认为这艘沉船是“日本商船”,是日本商人购买或租赁的中国造的商船。(37)

这样一艘沉没在韩国海域的宋元时期福船的航线是怎样的呢?依据船舱内的货物构成,沉船打捞出水文物有陶瓷、金属、香料等船货和船员用品2万3千多件,以及约28吨的中国铜钱。其中陶瓷器20 664件,包括浙江南部龙泉窑系的青瓷10 652件,江西景德镇窑系的白瓷、影青瓷器5 120件,以及福建建窑系的黑釉瓷器、江西吉州窑的白釉黑花瓷器、河北磁县磁州窑系的白釉褐花瓷器等,还有3件高丽青瓷。中国铜钱重量达到28吨多,为唐、宋、辽、金、元、西夏各朝铜钱,最晚的为元代“至大通宝”。香料数量极多,有檀香木、药材、胡椒、果核等。该船沉没于朝鲜半岛西南海岸地带,在宋元时期大陆经高丽通日本航线上,考古、历史学家倾向于认为日本是新安沉船目的地。但对起点港口还有不同的看法,或根据浙江龙泉窑产品占多数、浙东“使司帅府公用”铭文青瓷碟、“庆元路”铭文铜秤锤,或根据船体的福船形态、大量闽北仿龙泉窑系青瓷、建窑系黑釉瓷等因素,分别主张起航于庆元或福州、泉州。(38)笔者曾根据新安沉船上发现的货物既有大量闽浙沿海瓷器船货,又有大量原产于东南亚的香料货物这一现象,提出该船可能是从西、南洋航路返航,在泉州或福州靠泊卸下部分香料并装载闽北建窑系黑瓷等产品,在温州或明州靠泊装载龙泉青瓷等产品后,驶往海东地区的,是西、南洋航路与北洋航路上的联运货轮。(39)韩国学者郑良谟根据新安沉船上的龙泉青瓷同样发现于东南亚各地的现象,推定该沉船“途径韩国和日本再达冲绳,最终抵达东南亚”。(40)从新安沉船上发现的一批磁州窑、定窑和钧窑瓷器(图五),甚至少量高丽青瓷看,这艘巡回的货轮应该还是停靠了北洋海域东渡高丽的起点港即古登州港,以及高丽港口(如《宋史·高丽传》提到的海州、阎州、白州等)。

图五 新安沉船出水瓷器产地与集散港市

(引自《新安海底引扬げ文物》,1983年)

总之,在北洋海洋交通史上,自胶东半岛东渡的“登州海行入高丽、渤海道”始终是古代东亚大陆与海东地区航运的主要通道,山东蓬莱的几艘元明沉船及韩国新安元代沉船,都与这段水路有关。

四、南线:明州通高丽及其航路史迹

人类早期的远海航行必须借助洋流与季风,所谓“顺风相送”。太平洋西海岸的黑潮逆流行至环中国海成为一股沿台湾西海岸、琉球群岛由西南而东北的强大洋流,在日本列岛南端分别东流进入太平洋和北流为对马暖流进入日本海。作为黑潮支流的台湾暖流、闽浙沿岸流是一股与黑潮大致平行的东海洋流,汇集苏北沿岸流、长江冲淡水等沿岸海流,形成一支自西南向东北挺进的稳定的水流,在暖半年尤为强劲(图六),成为船家东渡东海的重要依靠。

图六 东海暖半年海流分布示意图

(据郭炳火等《中国近海及邻近海域海洋环境》,1990年)

华南沿海与东亚岛屿带史前文化的海洋交流是一个复杂的课题,不少学者认为华南沿海直到九州的东海通道,及经台湾、琉球列岛到达九州的冲绳通道,在史前时期已经存在,(41)对此学界仍有争议。不过,唐宋时期从江南扬州、盐城、明州或福州、泉州等港市发帆向东的东海航路已经成熟,明州应是主要的发舶港,经琉球群岛逐岛北上至九州,即东海航路史上著名的“南岛航线”。《新唐书·东夷列传》说:“新罗梗海道,更由明、越州朝贡。”《唐大和尚东征传》记载的鉴真东渡也是走这条航路。但就唐宋与朝鲜半岛的交通来说,主要以登州直通高丽为主。

应是受到中日东海航路的带动,宋元以来从江南顺东海洋流直航朝鲜半岛的明州通高丽的“南线”航路已见诸史籍。《宋史·高丽传》载:“往时高丽人往反皆自登州,(熙宁)七年(1074年)遣其臣金良鉴来言,欲远契丹,乞改途由明州诣阙,从之。”“自明州定海遇便风,三日入洋,又五日抵墨山(朝鲜半岛西南端的黑山岛),入其境。自墨山过岛屿,诘曲礁石间,舟行甚驶,七日至礼成江。江居两山间,束以石峡,湍激而下,所谓急水门,最为险恶。又三日抵岸,有馆曰碧蓝亭,使人由此登陆,崎岖山谷四十余里,乃其国都云。”宣和五年(1123年)奉议郎徐兢出使高丽,也是从定海放洋,据《宣和奉使高丽图经》卷三载:“朝廷遣使皆由明州定海放洋,绝海而北”,“去日以南风,归日以西风”。其中从明州扬帆的海上段航程为:五月十六日从明州出发至甬江口的镇海招宝山起航,依次经虎头山、蛟门、沈家门、梅岭(今普陀山)、海驴礁、蓬莱山、半洋礁,过白水洋(长江口海域)、黄水洋(淮河口海域)、黑水洋(山东半岛南岸以东海域)进入“华夷以此为界”的高丽水域;之后依次经过朝鲜半岛西岸的诸岛礼成江口的急水门,并逆水而上,于六月十日到达高丽礼成港。

陈高华先生根据朝鲜李朝文献《高丽史》的记载,发现北宋时期前往高丽的中国商人中最多的是泉商,由此说明泉州曾是通高丽的主要贸易港。(42)但是,为了充分利用东海暖流的便捷,古代福建沿海通高丽的商船,除了前节述沿岸北上至登州集散发舶外,明州应是其中重要的起点港或中转港。《诸蕃志·新罗国》载:“新罗国,弁韩遗种也。其国与泉之海门对峙,俗忌阴阳家子午之说,故兴贩必先至四明,而后再发,或曰泉之水势渐低,故必经由四明。”宋熙宁年间,泉州商人黄慎奉命出使高丽,也是从明州启航的,宋《宝庆四明志》卷六“市舶”载:“高丽欲因慎由泉州路入贡,诏就明、润发来。……往来率道于明,来乘南风,去乘北风,风便不逾五日即抵岸,明州始困供顿。”

明州通高丽的“南线”航路史迹已发现多处。据宋《宝庆四明志》卷六“市舶”载:“政和七年,郡人楼异除知随州,陛辞,建议于明置高丽司,曰来远局,……创高丽使行馆,今之宝奎精舍即其地也。”“都酒务、美禄坊,……绍兴五年以其地为通判南厅,……今宝奎精舍是也。”20世纪80年代,在宁波天德巷西市政工程一带挖掘人防工程时,在“都酒务”遗址上发现了大量宋代盛酒的“韩瓶”,为求证高丽使馆提供了重要线索。(43)在宁波东渡路古城遗址发掘的元代城墙地层中,出土了一批高丽镶嵌青瓷,有罐、瓶等残片,在杭州湖滨马路建设工地,也发现了元代刻菊花纹的高丽青瓷托盏。(44)在宁波市博物馆的陈列中,也有数量不少的高丽青瓷碗、罐残片(图七)。

此外,在中世纪中朝海洋交通重要始发地的福建沿海,文史工作者也发现了不少与“高丽”、“新罗”有关的地名史迹,如“新罗村”、“新罗寺”、“高丽巷”、“高丽村”、“高丽墓”、“高丽厝”、“高丽菜”等。(45)当然,这些史迹与古代通高丽的海洋文化交流有无关系、如何关系,还需要进一步明确的证据。

图七 宁波市博物馆藏宁波的高丽青瓷片

【注释】

(1)国家社科基金重大项目“环中国海海洋文化遗产调查研究”阶段成果,全国哲学社会科学规划办公室项目批准号:10&ZD083。

(2)陈佳荣:《宋元明清之东西南北洋》,《海交史研究》1992年第1期。

(3)[唐]欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷六,中华书局,1965年。

(4)[北魏]郦道元著,王国维校:《水经注校》卷一,上海人民出版社,1984年。

(5)[明]张燮:《东西洋考》卷五《东洋列国考》,中华书局,1981。

(6)[明]郑若曾:《郑开阳杂著》卷九,四库全书存目丛书本,史部地理类第227册,齐鲁书社,1996年。

(7)[明]张燮:《东西洋考》卷五《东洋列国考》、卷九《舟师考》,中华书局,1981。

(8)向达校注:《两种海道针经》,中华书局,1961年,第137—139页。

(9)《大清会典事例》《总理各国事务衙门·职掌》;[清]刘锦藻:《清朝续文献通考》职官四,浙江古籍出版社,2000年。

(10)[清]陈伦炯撰,李长傅校注:《海国闻见录校注》东洋记、东南洋记,中州古籍出版社,1985年。

(11)张威:《辽宁绥中元代沉船调查述要》,《中国历史博物馆馆刊》1995年总第24期;张威:《海底七百年》,《福建文博》1991年第2期;张威:《辽宁绥中县海域发现元朝沉船:海底七百年》,香港《文汇报》1993年9月29日;张威主编:《绥中三道岗元代沉船》,科学出版社,2001年。

(12)王冠倬:《试论绥中古船的形制、航线及其运载商品的属性》,见《绥中三道岗元代沉船》附录四,科学出版社,2001年。

(13)吴春明:《环中国海沉船》,江西高校出版社,2003年,第4—6页。

(14)张威主编:《绥中三道岗元代沉船》,科学出版社,2001年,第135页。

(15)王冠倬:《试论绥中古船的形制、航线及其运载商品的属性》,见《绥中三道岗元代沉船》附录四,科学出版社,2001年。

(16)崔淳雨:《南朝鲜出土的宋元瓷器》,《中国古外销陶瓷研究资料》(第一辑),中国古外销陶瓷研究会,1981年;宗毅:《试谈磁州窑在国外的影响及其传播》,《中国古代陶瓷的外销》,紫禁城出版社,1988年。

(17)金英美:《韩国国立中央博物馆藏高丽遗址出土中国瓷器》,《文物》2010年第4期。

(18)北京大学考古实习队等:《山东长岛县史前遗址》,《史前研究》1983年第1期。

(19)佟伟华:《胶东半岛与辽东半岛原始文化的交流》,载苏秉琦主编《考古学文化论集》第2辑,文物出版社,1989年;王嗣洲等:《大连地区史前开发史初探》,《辽海文物学刊》1990年第2期;王锡平、李步青:《论胶东半岛与辽东半岛史前文化关系》,《中国考古学会第六次年会论文集》,文物出版社,1990年;王锡平:《从出土文物看胶东半岛与辽东半岛史前时期的海上交通》,《海交史研究》2004年第2期。

(20)严文明:《胶东考古记》,载《胶东考古》,文物出版社,2000年;《东北亚农业的发生与传播》,《农业考古》1993年第3期。

(21)孙光圻:《徐福东渡航路研究》,载《徐福研究论文集》,中国矿冶大学出版社,1988年。

(22)《新唐书·地理志》引贾耽《登州海行入高丽、渤海道》。

(23)[明]佚名:《海道经》,四库全书存目丛书本,史部地理类第221册,齐鲁书社,1996年。

(24)章巽:《古航海图考释》,海洋出版社,1980年。

(25)章巽:《我国古代的海上交通》,商务印书馆,1986年,第42页。

(26)烟台市文物管理委员会、蓬莱县文化局:《山东蓬莱水城清淤与古船发掘》,载《蓬莱古船与登州古港》,大连海运学院出版社,1989年;山东省文物考古研究所、烟台市博物馆、蓬莱市文物局:《蓬莱古船》,文物出版社,2006年。

(27)烟台市文物管理委员会、蓬莱县文化局:《山东蓬莱水城清淤与古船发掘》;席龙飞:《蓬莱古战船及其复原研究》;均载《蓬莱古船与登州古港》,大连海运学院出版社,1989年。

(28)宁波市文物考古研究所、象山县文管会:《浙江象山县明代海船的清理》,《考古》1998年第3期。

(29)山东省文物考古研究所、烟台市博物馆、蓬莱市文物局:《蓬莱古船》“第八章结语”,附录一,顿贺、席龙飞、龚昌奇、蔡微:《蓬莱二号古船结构特征及其复原研究》,附录二,汪敏、席龙飞、龚昌奇:《蓬莱三号古船的型线与复原研究》,文物出版社,2006年;袁晓春:《蓬莱高丽古船研究》,载《蓬莱古船国际学术研讨会文集》,蓬莱古船国际学术研讨会组委会,2006年;袁晓春:《蓬莱3艘古船发掘简报》,《海交史研究》2006年第2期;龚昌奇、席龙飞:《中韩海上交通技术交流的见证》,《海交史研究》2006年第2期;崔云峰、金成俊:《论蓬莱出土的高丽古船在韩国船舶史上的意义》,《海交史研究》2007年第2期。

(30)宁波市文物考古研究所、象山县文管会:《浙江象山县明代海船的清理》,《考古》1998年第3期;宁波市文物管理委员会:《宁波东门口宋元码头遗址》,《浙江省文物考古研究所学刊》,文物出版社,1981年。

(31)朱龙:《山东蓬莱水城出土的贝类研究》,山东省文物考古研究所、烟台市博物馆、蓬莱市文物局:《蓬莱古船》附录六,文物出版社,2006年。

(32)山东省文物考古研究所、烟台市博物馆、蓬莱市文物局:《蓬莱古船》第42、83、156页,文物出版社,2006年。

(33)烟台市文物管理委员会、蓬莱县文化局:《山东蓬莱水城清淤与古船发掘》;席龙飞:《蓬莱古战船及其复原研究》;均载《蓬莱古船与登州古港》,大连海运学院出版社,1989年。

(34)文化公报社、文化财管理局:《新安海底遗物:资料篇Ⅰ》,同和出版公社,1983年。

(35)金哲谨:《新安海底文物调查发掘报告:船体结构的研究》,韩国国家文物局,1980年汉城;Jeremy Green,The Shinan excavation,Koreaan interim report on the hull structure.International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration,(1983)12.4:293-301;李昌亿:《关于新安沉船重叠嵌接型船体结构和流体特性研究》,《海交史研究》1992年第2期。

(36)席龙飞:《朝鲜新安海底沉船的国籍和航路》,中国太平洋历史学会编《太平洋》,海洋出版社,1985年;席龙飞:《对韩国新安海底沉船的研究》,《海交史研究》1994年第2期。

(37)江静:《再谈新安沉船》,《海交史研究》2004年第2期。

(38)崔光南:《东方最大的古代贸易船舶的发掘——新安海底沉船》,《海交史研究》1989年第1期;尹武炳:《新安打捞文物的特征及其意义》,《海交史研究》1989年第1期;郑良谟:《新安海底发现的陶瓷器的分类与有关问题》,《海交史研究》1989年第1期;李德金:《新安沉船中的中国瓷器》,《考古学报》1979年第2期;陈擎光:《元代福建北部及其邻近地区所输出的陶瓷器——试论新安沉船以福州为出口港》,载《中国海洋发展史论文集》第三辑,“中央研究院”中山人文社会科学研究所,1988年。

(39)吴春明:《环中国海沉船》,江西高校出版社,2003年,第226页。

(40)郑良谟:《新安海底发现的陶瓷器的分类与有关问题》,《海交史研究》1989年第1期。

(41)安志敏:《史前时期的日本列岛和大陆文化》,《石璋如院士百岁祝寿论文集(考古历史与文化)》,台北南天书局,2002年。

(42)陈高华:《北宋时期前往高丽贸易的泉州舶商》,《海交史研究》1980年刊总第2期。

(43)许孟光:《明州与高丽的交往以及高丽使馆》,《海交史研究》1995年第2期。

(44)林士民:《论宋元时期明州与高丽的友好交往》,《海交史研究》1995年第2期。

(45)叶恩典:《泉州与新罗、高丽关系文物史迹探源》,《海交史研究》2006年第2期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。