熊彼得(Schumpe,1998)认为,研究历史是理解经济体制的最好方式,因为我们观察到的制度和规则都是历史演进的结果。本书的理论渊源来自对两对经济学概念的考察:(1)固定比与分成制租佃契约;(2)土地规模和生产力。

(一)固定比与分成制租佃契约的理论渊源与文献回顾

在经济学中有个长期的传统,认为固定比租金比分成制(me-tayage)好一些。这个论点甚至可以追溯到亚当·斯密(Adam Smith,1776)。马歇尔(Marshall,1890)曾经对这个问题作过比较详细的论述,在发展经济学上,我们称之为马歇尔分成制之谜(Marshalpuzzle),而正是围绕着对马歇尔分成制之谜的研究,构成了现代土地租佃理论的基础。

这个思想十分简单,固定租佃契约就是不管收成如何都要交给地主一个固定数量的租金,也就是说,佃农将保有任何增加产出部分的100%;相反,分成制就是给佃农一定比例的产出增量。我们可以用一种非常简单但十分有用的方式来表达这种土地租佃契约的形式:

![]()

式中:Y代表产出水平;R为租金。当α=1,F>0时,就表现为一个租金为F的固定租佃契约;当F=0,α∈[0,1]时,这就是一个分成制的租佃契约,地主的比例为1-α,佃农的比例为α;当α=1,F<0时,该租佃契约就表现为“纯工资契约”,工资W=-F,此时佃农不再是佃农,而是土地所有者雇来劳动的工人。实际上,“纯工资契约”只是固定契约的一个特例。

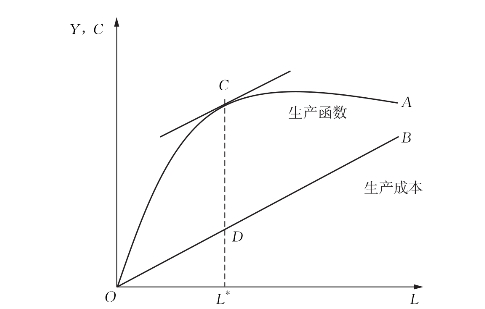

在这里我们假设佃农在耕种时只使用一种生产要素,即劳动。在图1-1中,我们画出了生产函数曲线,它取决于所租土地使用的劳动,我们用OA表示。此外,劳动对于佃农来说是有成本的,比如他可以使用自己的劳动在其他方面获利,同时佃农也看重闲暇,因此,图中的OB曲线可以视为佃农租种土地的成本。

图1-1很清楚地表示了通过租佃安排能够产生多少经济剩余。随着不同劳动投入量的变化,经济剩余也会发生相应的变化。那么使地主感兴趣的是,当劳动的投入量为多少时,经济剩余最大。当劳动的边际产出等于劳动的边际成本时,地主获得最大的经济剩余。具体在图1-1中表示为,当劳动投入为L*时,地主获得最大的经济剩余CD,其中C点为生产函数曲线上切点的斜率与劳动的成本曲线OB斜率相等的点。由此,我们可以得到租佃体制中一个非常重要的部分,即佃农在耕种土地时必须得到报偿。这也就是说,为什么并不是产出越多越好?因为更多的产出意味着更多的成本。正如图1-1所示,经济剩余在L*点时被最大化了。

图1-1 固定租佃契约下的最优劳动投入与经济剩余

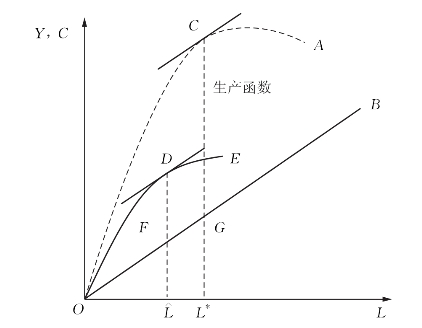

在以上论断中,我们看出一点,即佃农自己对经济剩余最大化没有兴趣,除非这种剩余最大化也符合他自己的利益(激励问题)。图1-2表示了分成制对于佃农激励的影响。原来的生产函数用虚线OA表示,由于此时引入了一个分成制契约,那么佃农只能拿到整个生产的一部分,因此,OE可以视作佃农的回报,它实际上等于生产曲线OA乘以一个比例α,即佃农的产出份额。而OE曲线与OB曲线之间的距离就是佃农希望最大化的部分。同样,佃农经济剩余最大化的部分应该是DF的距离,D点为OE曲线上切点斜率与OB曲线斜率相同的点,它表示劳动的边际产出与劳动的边际成本相等,那么,此时最佳的劳动投入为 ,与固定租佃契约时的最佳劳动投入L*相比,此时的劳动投入明显是不足的(

,与固定租佃契约时的最佳劳动投入L*相比,此时的劳动投入明显是不足的( <L*)。

<L*)。

图1-2 分成制契约与低效率

由此,我们可以看出,使用不同于固定租佃制的契约方式,会导致佃农要素供给偏离最优水平,从而产生扭曲:

(1)分成制导致佃农的劳动投入不足;

(2)一个试图最大化土地租赁收入的地主总是偏好一个合适的固定租佃契约。

也正是第二点导致了著名的“马歇尔分成制之谜”:无论是从社会的角度还是从私人角度来看,都可以证明固定租佃契约是优于分成制契约。

关于分成制缺乏效率的观点来自这样一个假设,即佃农的投入是不可观测的,比如劳动,无法被出租者监督,出租者也无法实现所期望的佃农的努力程度。如果佃农的努力程度是可以观测的,也就是说土地契约市场是信息完全的,那么土地的租佃契约形式对我们理解生产效率就不会有什么影响了,因为不管采取什么形式的合同,出租者均可以直接要求佃农选择最优效率的劳动力投入。贝尔(Bell,1977)对这个问题做了一些早期的研究,沙班(Shaban,1987)对印度ICRISAT村的经验研究是这个领域最为细致的研究之一。在控制了所有变量(土地质量、灌溉水平)之后,沙班得出了他的结论,即在固定租金和自耕地地块之间,不存在系统差别——与马歇尔的观点完全一致。

上述观察给我们带来一个困惑:无论是在信息不完全还是在信息完全的情况下,分成制都是缺乏效率的,那么为什么它还广泛而长期存在?斯蒂格里兹(Stiglitz,1974)是第一个把分成制作为风险分担和工作激励的两难权衡问题,并对其进行形式化研究的学者,在他的分析框架里,较低的产量分享比例表明佃农承担着较小的风险,但是,更高的分享比例会给他带来更高的提供更充分努力的激励。对风险分摊和激励两个因素的考虑或权衡将使佃农能够得到比只是单纯考虑风险这一个因素所得到的产量更多。但是,上面所讨论的理论框架有一个缺陷,即如果租佃双方都是风险中性的呢?那么分成制相对于固定比就无任何优势可言。

有些租佃模型强调了逆向选择问题,哈拉甘(Hallagan,1978)是引入租佃契约甄别模型最早的几个经济学者之一。佃农的能力虽然是私人信息,但是通过租佃契约我们可以将其甄别出来:最优能力的农民选择固定比租金合同;中间能力的农民选择分成制;能力最差的农民选择工资性劳动。但在一个传统封闭的村庄中,出租者往往对劳动力的特点比较了解,所以这种甄别机制的作用让人怀疑。

在上述租佃模型中,佃农只有一个变量,即其自身的努力程度,但是如果我们对变量进行修改,那么是不是能会给分成制的存在提供一个合理的解释?一般文献的假设是:如果出租者可以用同等于产出的比例来分担一部分花费成本,那么资源的配置是可以达到最优的。遗憾的是,以上的假设如此脆弱,根据伯瑞斯曼和斯蒂格里兹(Bravermanand Stiglitz,1982)的研究,一旦引入信息不对称和不确定性,以上“等比例”规则就不再成立。巴德汉(Bardhan,1983)发展了这项研究。速水佑次郎和大塚(Hayamiand Otsuka,1993)认为,“等比例”分成规则的普遍存在可能是因为地主决定并实际执行了购买非劳动力投入的数量。纽伯里(Newbery,1977)认为,如果除了生产的不确定之外,要素市场也具有风险时,分成制可能具有一些优势。

谢悌(Shely,1988)和森古普塔(Sengupta,1997)考察了分成契约中有限责任的问题。如果佃农的收入过低、产出过低(有限约束),那么,佃农将无力支付租金,实行固定租佃契约的出租者得不到任何回报。因此,出租者往往将这部分租金视为一项对佃农的贷款,但是没有什么可以保证佃农会在未来的某个时间归还这笔贷款,出租者可能不得不失去一部分租金。解决以上问题的办法是,理性的出租者总是在生产情况好的时候提高租金而在生产情况不好的时候降低租金,在生产情况较差时降低租金可以避免佃农过度投资于有风险的农业项目,关于佃农过度投资有风险的项目的研究可以详见巴苏(Basu,1992)。这样,问题就明朗化了,在情况较好时提高租金而在情况较差时降低租金就类似于一个分成制租佃合同。当佃农变富时,有限约束越来越小,出租者又可以实行固定租佃契约,这意味着在佃农较富时,我们会看到更多的固定租金,即所谓的租佃阶梯(tenancyladder)。

埃斯瓦让和科特沃(Eswaranand Kotwal,1985a)从双重激励的角度考察了分成制契约。若佃农可以获得土地的所有产出,出租者得不到任何边际产出(即固定租金租佃契约),佃农获得最大激励而出租者得不到任何激励;反过来假设,若出租者获得土地的所有边际产出,佃农得不到任何边际产出(这其实是一种付薪劳动的情况,出租者是一个雇主,佃农是雇员),此时,出租者获得最大激励而佃农(劳工)没有激励。由于此模型受到出租者和佃农两方面的约束,因此马歇尔关于租佃契约的观点,两方面都适用,这样,我们就不能说固定租金租佃契约就一定好于分成租佃契约了(分成租佃契约有可能是为了激励出租者和佃农共同努力,而不得不采用的一种妥协性制度安排)。

以上我们从静态的角度考察了分成制存在的原因,但是现实中还可能存在着这样一种情况:租佃契约可能会续约,也有可能不续约,即驱逐佃农(出租者可以用不续约来威胁佃农,如果表现不好就将其驱逐)。有关驱逐佃农的文献可以参见辛吉(Singh,1993),巴德汉(Bardhan,1984),达特、雷和森古普塔(Dutta,Rayand Sengupta,1989)以及班纳基和加塔克(Banerjeeand Ghatak,1996)。

驱逐佃农可能产生以下后果:

(1)给佃农带来了另一种风险,佃农必须为承担这个风险得到补偿,否则他就不会接受这个租佃契约。

(2)这个契约的当前价值必须超过佃农的次优机会,否则这个驱逐的威胁就不起作用。当然,出租者还要仔细考虑他是否愿意为驱逐佃农而支付更多的补偿。

穆克基(Mookherjee,1997)讨论了禁止驱农的问题,由于佃农有了更好的讨价还价地位,佃农就可以增加其分成的比例。同时,由于出租者无法驱逐佃农,也存在潜在的激励丧失。到底哪一个效果占主导地位是一个经验问题,其具体文献可以参照班纳基和加塔克(Banerjeeand Ghatak,1996)。

在有选择性地回顾了关于土地租佃契约的相关文献后我们发现:这些文献都没有把土地租佃制度对佃农本身的影响考虑进去。我们所指的是,这些文献都只是在讨论为什么类似于分成制的土地租赁契约可以存在?然后再根据这些现象给出一个合理的制度安排。但是现实的情况是,制度性的安排往往是先于土地租佃契约本身的,也即是土地租佃制度对佃农或者说农业经济有一个很显著的相关关系。遗憾的是,关于土地租佃制度对农业经济影响这方面的研究少之又少[6]。

(二)土地规模和生产力的理论渊源与文献回顾

关于土地对农业经济的制约作用可以追溯到马尔萨斯(Malthus,1798),而李嘉图(Ricardo,1817)从土地边际收益递减规律论述了土地对现代工业的束缚。在这里,我们要考察的两个问题是:小农场比大农场生产力更高吗[7]?土地集中是否会使生产力提高?

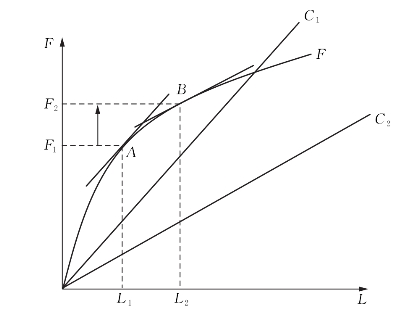

我们从更现实的情况开始分析,假设存在一个不完全信息的失业的农业经济。对于地主而言,使用一单位佃农的机会成本等于支付给佃农的工资。而对于家庭而言(雇佣劳动力就是地主自己的劳动力或者其家庭成员的劳动力),其机会成本往往比市场工资要低,这是因为劳动力市场是不完全信息的,家庭劳动力认为在外部劳动力市场不一定能够完全获得就业机会。假定在家庭之外能够获得的就业概率为p;当前的市场工资为w,那么一个风险中立的家庭劳动力的预期机会成本就为pw。图1-3显示了不完全劳动力市场下的劳动生产力情况。

图1-3 不完全劳动力市场下的生产力比较

图1-3中,F代表在特定技术水平下每亩的生产函数;C1代表雇用佃农的机会成本(农场生产);C2代表家庭劳动力的机会成本(家庭生产或者小农生产)。显然,根据前面分析,由于存在不完全的劳动力市场,C2位于C1曲线的下方。对于农场生产,其最优的生产点为A点,A点对应的劳动力投入为L1,每亩产出为F1;同理,对于小农生产,其最优生产点为B点,B点对应的劳动力投入为L2,每亩产出为F2。图1-3给出的经济学含义是如此明显:小农场单位面积的产出比大农场单位面积的产出要高[8]。

既然小农场比大农场更有效率,那么对于小农场主而言,是否可以将土地集中起来,利用技术方面的规模经济呢?对于这个问题的回答,取决于激励问题的比较,因为土地集中会涉及新的激励问题。如果这种规模经济来源于生产方面,那么就会存在相当大的激励问题,因为这种类似于“联合生产”的生产方式的单位剩余(每个佃农额外努力所产生的剩余)将是由整个生产团队分享。就单个佃农而言,这些来自自己额外努力产生的剩余归于其他佃农是一种典型的外部效应,除非存在一种完全意义上的利他主义可以将这种外部效应内部化,否则一定会产生生产的低效率[9]。这就是类似于“囚徒困境”的“搭便车”问题。

文贯中(Wen,1993)的研究认为,20世纪70年代末期中国的非集体化过程极大提高了农业产出,中国在50年代初实行集体化后,农业全要素生产力下降了20%—30%。而仅仅在改革几年后,农业全要素生产力又回到了集体化之前的水平,并在80年代持续增长。平达利和宣(Ping Daliand Xuan,1992)的研究也认为,越南从非集体化中获得了显著的收益。

当然,如果这种规模经济不是来自生产方面而是来自大规模的市场营销,那么就可以通过有效的改革来解决激励方面的问题,比如可以通过建立营销集团来分担固定成本的投入,当然土地仍然可以分散耕作。这里一个比较成功的例子是印度马哈拉施特拉(Maharashtra)的糖业合作社。这里的规模经济来自榨糖行业(资本密集型的工业过程,其道德风险较小),而种植甜菜则是分散进行的。关于农业发展中合作社的作用,可以参见阿特伍德和巴韦斯卡(Attwoodand Baviskar,1988)。

从发展中国家的经验统计中,我们看到,在不完全市场背景下,由激励改进导致的生产力进步超过由于技术上的大地块种植所导致的规模经济(Ray,1998)。一般说来,生产力最高的农场,都是由地主自己耕种并使用家庭劳动力的农场。其次才是大规模机械化并使用雇佣劳动力的农场,但是,正如我们前面所言,在使用雇佣劳动力的时候往往存在效率的损失,这种损失可以通过机械化来补偿。但是,如果生产规模较小,由于存在严格的信贷约束,最穷的佃农往往缺乏获得互补性投入生产的机会(Binswanger,Deiningerand Feder,1995)。生产力最低的则是分成制租赁土地。

在现实中,我们常常看到这样的情况,即地主可能在情况不好的情况下卖掉自己的土地,而通常地主都是卖掉土地质量较差的土地,由于继承的原因,好的土地可能更加分散。正如宾斯旺格、戴宁格和费德(Binswanger,Deiningerand Feder,1995)所言,关于土地继承和土地分散的文献研究少之又少,因此缺乏一个关于流转土地质量高低的经验数据。

森(Sen,1981)对印度西孟加拉邦的研究表明,农场生产力与农场规模之间存在着负相关关系。对于较大的农场来说,随着农场的规模化生产,农场生产力是下降的,不仅如此,分成制租佃的农场生产力最低。沙班(Shaban,1987)的研究也证实了以上“马歇尔分成制”低效率的观点,自耕土地的生产力超过分成制土地生产力50%以上。贝利和克莱因(Berryand Cline,1979)的研究也证明了生产力随着农场规模增大而下降的论断。在贝利和克莱因对巴西北部的研究中,小农场的生产力是大农场生产力的5倍以上,虽然在马来西亚的穆达河谷地区,这个差距缩小到1.5倍,但这仍然是个相当大的比例。

罗森茨威格和宾斯旺格(Rosenzweigand Binswanger,1993)发现了土地规模与生产力之间的另外一对有意思的关系。与上述研究一样,他们也发现小农场的生产力更高,但是他们发现,在高风险环境下小农场的优势将会系统降低。在他们的研究中,度量风险的最好的变量是雨季到来的时间,这个变量的变化程度越高,资产的可盈利性越低。相对于大农场,小农场对这个变量的反应更为激烈。

既然小农场的生产效率最高,一个直观的经济学理解就是:为什么土地买卖市场没有发展起来?为什么土地没有从拥有量较多的所有者转向拥有量较小的所有者?

一个可能的解释是,对于富人而言,土地作为一种资产可能有种特殊的价值,比如拥有土地可能会有一些税收方面的优势,或者可以提供一些投机的机会,特别是非农业投资机会较少或者风险较高时(Bardhan,1999)。因此,从所有的经验证据看,富人向穷人出售土地,即便有也是非常少见的。凯恩(Cain,1981)认为,比较富裕的土地所有者只有在处于类似于婚礼这类大型消费时才会出卖一些土地。一般的经验研究认为,较为普遍的行为是穷人将土地出售给富人(Rosenzweigand Wlopin,1985)。即使是穷人出售给富人土地,土地的买卖市场仍不活跃。宾斯旺格、戴宁格和费德(Binswanger,Deiningerand Feder,1995)指出,在信贷市场上,人们往往更倾向于使用土地作为抵押品。因此,土地的价值就不仅仅限于其生产方面的功能,地主对土地的要价往往高于生产力更高的小农场主从耕地中所获得的货币收入或者资本价值,这就使得即使是以抵押为目的的穷人向富人出售土地的行为都很少见。

当家庭储蓄较少,而信贷市场又不完善时,生产力更高的小农场主往往无法支付购买土地的当前价格。穆克基(Mookherjee,1995)利用了一个以激励为基础的信息租金完全契约模型来解释为什么从来没有出现大规模土地所有者向小规模土地所有者出售土地这种情况。其原因是,在归还贷款时存在一个内在的道德风险问题:小规模土地所有者购买土地的资金往往来自信贷市场,在自然条件不好的情况下,放贷者往往无法要求借款人如期归还贷款;而在自然条件好的情况下,由于借款人要归还更多的贷款,使得借款人在购买土地后降低了生产的积极性。正是这种“债务威胁”的存在,使得土地买卖市场变得非常清淡。

到目前为止,本书得出了两个至关重要的理论结论:(1)固定比比分成制租佃契约更有效;(2)小农场生产力比大农场生产力更高。那么所有的土地改革或者农业改革都应该紧紧围绕着这两个结论,从而使得最终的均衡得到改善。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。