第二节 理论框架:历史制度主义与媒介制度分析

一、制度变迁的两种研究路径

对制度变迁的理论探索依其路径取向的不同,大抵可以分成两种不同的研究路径,即以诺思为代表的工具理性主义的制度变迁理论和以哈耶克为代表的演进理性主义的制度变迁理论[23]。尽管这两种制度变迁理论关注的角度不同,但都承认一点:制度在历史中渐行演化。

(一)诺思的工具理性主义制度变迁思想

诺思的制度变迁理论沿袭了新古典主义主义学派的分析精神,运用了经济人概念、成本—收益分析和均衡分析的静态和比较静态方法,并引入了科斯的交易费用的理论成果,建构了其制度变迁理论的基本模型框架。

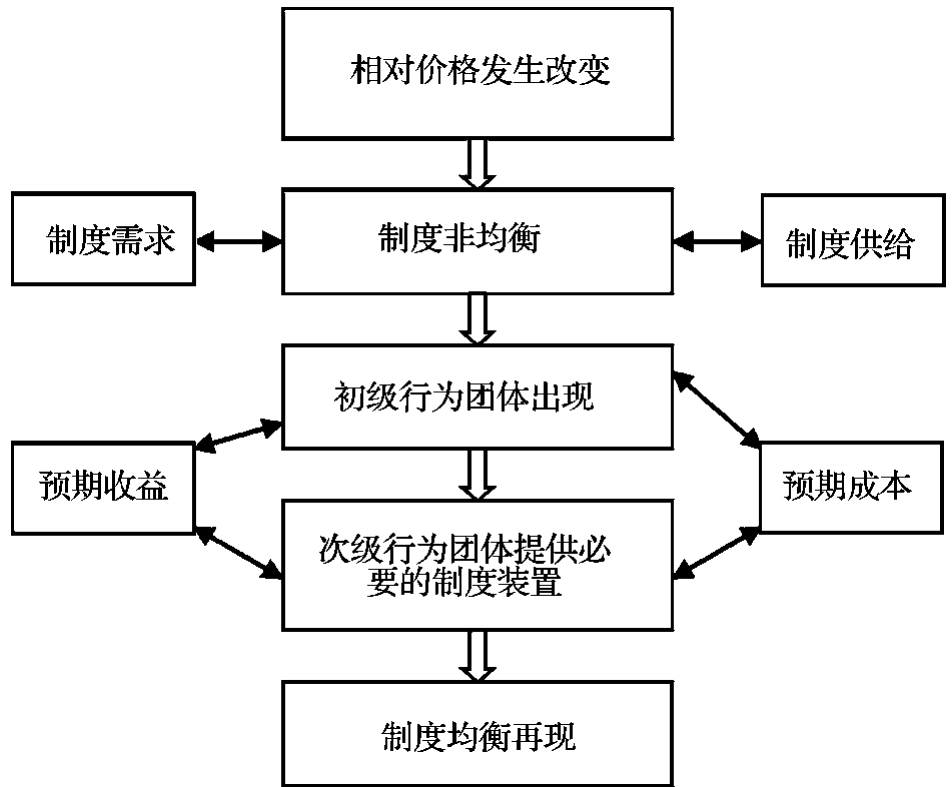

在诺思看来,相对价格的变动会引起制度非均衡,在获利动机的驱动下,这时会出现制度创新的主体,即初级行为团体和次级行为团体,行为主体在理性权衡制度创新的收益和成本后,会采取具体行动,这时制度变迁可能发生,直至重新达致制度均衡,即制度需求与制度供给的平衡。

诺思认为,制度是一种公共产品,它是由个人或组织生产出来的,这就是制度的供给。由于人们的有限理性和资源的稀缺性,制度的供给是有限的、稀缺的。随着外界环境的变化或自身理性程度的提高,人们会不断提出对新的制度的需求,以实现预期增加的收益。当制度的供给和需求基本均衡时,制度是稳定的;当现存制度不能使人们的需求满足时,就会发生制度的变迁[24]。制度变迁的成本与收益之比对于促进或推迟制度变迁起着关键作用,只有在预期收益大于预期成本的情形下,行为主体才会去推动直至最终实现制度的变迁,反之亦然,这就是制度变迁的原理。

图0-2 诺思关于制度变迁的模型

(二)哈耶克的制度演化思想

“演化”来自于近代生物学思想。“制度是演化的”这一观点代表了制度经济学的最新进展,也是当今媒介生态学的核心思想之一。与“制度的设计观”所认为的制度源于人为的设计不同,制度的演化观认为:制度具有相对的延续性与稳定性,制度的结构组成、规范和习惯随着时间的推移能够保持相对稳定和具有传递性,这种制度的传递方式和生物的遗传基因一样,一代代稳定地传递下去,在这个过程中,也发生制度的变迁,但是制度变迁是制度的一种自然进化过程。如同传统的达尔文主义所认为的那样,演化是一个缓慢与持续的过程,物种会适应环境的变迁。哈耶克则对达尔文的这一思想做了进一步阐发,他进一步认为,一切演化,无论是文化的演化还是生物进化,都是对不可预见的事情、无法预知的环境变化不断适应的过程。生物进化和制度演化都遵循着同样的自然选择原理:生存优势或繁殖优势。变异、适应和竞争是生态演化和制度演化的共同过程[25]。

哈耶克的关于制度变迁的演化理论继承了斯密的自由主义思想精髓和门格尔的社会制度的“有机”起源理论(Menger,1963),并在此基础上形成了其“自发社会秩序”的演进理性主义制度变迁分析方法[26]。哈耶克指出:“在各种人际关系中,一系列具有明确目的制度的生成,是极其复杂但却又条理井然的。然而,这既不是什么设计的结果,也不是发明的结果,而是产生于诸多未明确意识到其所作所为会有此结果的人的各自行动”[27]。在哈耶克看来,人们的交往行动过程中经由“试错过程”和“赢者生存”的实践以及“积累性发展”的方式而逐渐形成的社会制度就是“自发秩序”。他认为,“这种显见明确的秩序,并非人的智慧预先设计的产物,因而,也没有必要将其归之于一种更高级的、超自然的智能设计……这种秩序的出现,实际上还有第三种可能,即它乃是适应性进化的结果”[28]。

的确,“适应性逻辑”既是生态学的逻辑,也是制度变迁的逻辑。在这一点上,媒介制度的研究与媒介生态学的研究找到了契合点。“对于传播生态学来说,进化、变异与形态及关系同样重要。因而传播生态学不仅要关心尘埃落定之后是什么样子,而且也要关心尘埃是如何落定的。因而在关系说之外,还应加上‘演化说’。”[29]

“演化理论”对于我们的媒介研究大有启发。哈耶克的制度变迁演化思想给我们媒介制度研究的启示就在于:媒介制度变迁不可能是“人为设计”的结果,也无法按照我们的主观意志去进行“设计”与“建构”,它是演化的结果,离不开其特定的社会历史与社会环境,人为的制度建构可以在短时间内改变其演化的轨迹,但从其长时段的演化来看,一种无效率的制度安排必然在进化中被淘汰。

我们还可以发现,正是在这一点上,哈耶克的演化思想与诺思的长时段的制度分析殊途同归。在《制度、制度变迁和经济实绩》一书中,诺思就明确指出,制度变迁是典型的渐进性的(incrementally),而非间断性的(discontinuous)。诺思认为,“这主要是因为非正式约束在社会中嵌存的(imbeddedness)结果。尽管正式规则可以由于政治与法律的规定而在一夜间即时改变,但嵌存于习俗、传统和行为准则中的非正式约束与刻意建立起来的政策相比,更难于改变。这些文化约束不仅仅把现在与未来联系起来,而且是我们解释历史变迁之路径的关键”[30]。诺思还发现了制度变迁中的路径依赖现象,这进一步印证了制度变迁的延续性。在《制度、制度变迁和经济实绩》一文中,诺思提出了“路径依赖”理论,他认为,由于时间的不可逆性,初始的制度安排或选择有可能将随后的制度变迁长期锁定在非均衡的封闭路径之中,并由此推演出渐进式的变迁逻辑[31]。

可以看出,哈耶克与诺思都强调制度变迁的延续性与历史传统在制度变迁中的作用,正是由于历史过程中的各种制度约束,使得制度变迁具有路径依赖性质。

二、历史制度主义视野下的媒介制度变迁

诺思认为,制度分析总是倾向于变成历史学。历史演化的过程决定了制度现在的形态。制度在历史过程中演变,历史演化过程决定了制度形态[32]。诺思说:“历史至关重要……因为现在和未来是通过一个社会的连续性与过去连接起来的。今天和明天的选择是由过去决定的,过去只有在被视为一个制度演进的历程时才可以理解。”[33]前一阶段发生的事情在后一阶段依旧会产生作用和影响,尤其是在制度层面上,参与制度博弈的主体总是倾向于从历史之中寻找根据,因为历史之中包含了经验的积累,历史是制度合法性的来源,恰如德国社会学家韦伯所言的传统型权威一样,它从传统中得到合法性。

媒介制度的变迁也是如此,它在历史中演化而成,又受历史的深刻影响。媒介制度变迁不仅要致力于描述媒介制度的演变,更是要致力于解释媒介制度的演变及其内在机制。媒介的制度变迁是一个长期的集体选择的过程,受到各种内源性与外源性因素的影响。解释长期的集体选择或制度的起源与变迁,历史制度主义确实有其无可比拟的优越性[34]。这也是本书选择以历史制度主义理论为主要理论工具的原因所在。

(一)历史制度主义对制度变迁的解释

自20世纪70年代以来,新制度主义成为社会科学界比较活跃的学术流派。作为一种盛行于20世纪80年代的学说,历史制度主义的兴起晚于奠基于经济学和社会学的两大新制度主义流派:即理性选择制度主义和社会学制度主义。[35]但正因为晚出,使历史制度主义批判性地继承、综合和发展了理性选择制度主义和社会学制度主义,成为一种“整合理论”,对制度变迁具有更强的解释力。历史制度主义分析的方法论核心内容是:从一个整体的、相互联系的、辩证发展及历史的视角研究制度的演化。任何制度及其运行轨迹并非孤立地存在,而是嵌入复杂的经济关系、政治关系、社会关系、社会组织及文化环境之中。只有在历史进程中,在总体分析和跨学科、跨文化的研究视野中,才能更好地把握制度演进的深层动因[36]。

历史制度主义的分析框架具有如下特征:

第一,历史制度主义是一种理论综合,适合于在中观层面上做中长期的制度变迁研究。它既重视社会结构在制度变迁中的制约,也重视行动集团在制度变迁中的作用。历史制度主义的基本思想是西方学者在对政治系统论、结构功能主义、理性选择制度主义、社会学制度主义以及旧制度研究等理论的批判和继承过程中形成的。一方面,它有选择地继承了传统制度主义研究的一些理论和方法,如重视历史的价值,结构对行为特有的塑造功能等,另一方面又汲取了行为主义革命时期乃至后行为主义时期的最新研究成果。“利益集团理论”、“结构—功能主义”、“回归国家学派”、“组织理论”、“学习理论”、“符号互动理论”等诸多理论都是历史制度主义赖以生长的土壤和养料。在研究方法上,历史制度主义在改造传统制度研究那种律法尊重主义(legalism)、结构主义(structuralism)、整体主义(holism)、规范分析(normative analysis)的基础上,兼收并蓄了行为主义时期动态的、量化的、模型化的科学化研究进路。[37]更为重要的是,历史制度主义还被赋予为理性选择制度主义和社会学制度主义整合者身份。从方法论的角度讲,社会学制度主义是一种方法论上的整体主义,适合于做宏观层面上的长时段研究;理性选择制度主义是一种方法论上的个体主义,适合在微观层面上做短期研究;历史制度主义在方法论上是一种修正的个体主义,适合在中观层面上做中长期研究[38]。社会学制度主义强调制度变迁的“适当性逻辑”,注重宏观视角下文化模式对行为的塑造和建构;理性选择制度主义则偏爱“算计逻辑”,强调微观层面上正式规则对行为和利益的认知与追逐。历史制度主义则综合了两者的长处,在文化模式和微观行为间取了一个中间值,形成了一种不同于二者的以历史为基础的结构性大事件分析法。

这种既重“行动”,又重“结构”的理论,与瑞典经济社会学家汤姆· R.伯恩斯(Tom R.Burns)的“社会规则系统理论”所倡导的“行动者的结构动力学”(agency-structure dynamics)异曲同工:伯恩斯把他的社会规则理论置于韦伯后经吉登斯和戈夫曼(Goffman)等人发展的丰富学术传统之中,既注重行动者的主观行动能力,又注重行动者所面临的结构性约束,为认识能动主体与结构之间的关系提供了一个新的视野[39]。

第二,历史制度主义强调在制度的运作和产生过程中权力的非对称性,以及这种权力不对称性对制度变迁的影响。它认为制度的运作并非完全建立在自我实施的基础之上,政治权力的优先性和社会资源力量的对比等因素都使得制度的实施在一定情况下也含有非自愿性的成分[40]。历史制度主义的基本假设是,围绕着稀缺资源而展开的各个集团之间的冲突与博弈构成了政治过程与制度变迁过程的核心所在[41]。

第三,历史制度主义重视非正式制度与规则在制度变迁中的作用。历史制度主义借鉴公共行政学上的概念“标准的操作程序”来弥补仅仅将制度定义为正式规则的不足,将为一定群体所熟识的、小范围实施的非正式规则也纳入其研究的视野之中[42]。

第四,历史制度主义重视意义系统在制度变迁中的作用。历史制度主义认为:制度(正式的和非正式的)不等于简单意义上的形式或程序,而是承载了一定的功能和规范价值的意义符号。每一个制度背后都存在支撑其存在的特定思想观念在促动着制度(正式的和非正式的)规范、诱导和改变着参与者的行为逻辑,提供适合的意义说明和合法性。历史制度主义的这一观点和诺思关于制度变迁的意识形态理论显然相合,也和青木昌彦的制度“主观博弈论”异曲同工。这些理论都十分注重制度变迁的行动主体的认知与“心智结构”,在这些理论看来,参与主体基于共有信念和认知信息而作出的决策共同决定了制度均衡的演变,均衡演变反过来进一步强化了主体的“意义系统”。

第五,历史制度主义既强调制度变迁中的路径依赖,也强调长时段制度变迁中随机扰动因素所导致的意外后果。丹麦新制度主义研究者尼尔森教授认为,真正使历史制度主义区别于社会学制度主义和理性选择制度主义的,“正是它的变量顺序分析,以及通过变量集结过程的考察所提出的路径依赖理论”[43]。在历史制度主义那里,历史是某种事件生发的时机和环境,任何制度都是某一历史进程的具体遗产。因此,历史制度主义强调先发事件对后发事件的优先性,同时还根据制度在不同时期内的具体作用而对历史进行分期,注重历史发展过程中的偶然性。伊门卡特(E. M. Immergut)论述了制度变迁过程的高度复杂性,他认为历史事件具有一定的因果关系(causality),同时历史亦具有偶发性(contingencies of history)与不规则性(irregularities of history)[44]。因此,我们对制度变迁的方向必须要将时间序列拉长,藉以观察制度是如何地受到预期与非预期因素的改变的,而不仅仅局限于以理性选择制度主义路径依赖的观点来看待制度的变迁方向。

历史制度主义者保罗·皮尔逊提出:“历史制度主义是历史的,同时它又是制度的,他强调现实进程的当前含义存在制度之中,而不管这些制度是正式的规则、政策结构还是非正式规范。”[45]我们看到,历史制度主义的分析框架有其明显的优势。它采取的是过程(process)取向的研究法,因此特别强调结构与行动的交互关系,既关切具体的时空语境,注意从时间序列(temporal sequence)的面向来分析事件发生的过程与后果,寻找影响行动者与制度转变的原因。因而开辟了一种“制度动态研究”的路径。这一理论不仅为我们理解特定制度的生成与长期演化提供了一个工具,也为研究制度的影响以及文化、经济与政治的互动提供了一种方法。正如论者所说:“历史制度主义不仅仅是新制度经济学的最新理论进展,也是政治学中‘新制度主义’的前沿领域。”[46]显然,这一理论对于我们分析中国媒介制度变迁具有极大的启示意义。

(二)历史制度主义视野下的媒介制度变迁分析框架

1.历史制度主义的时间序列分析法

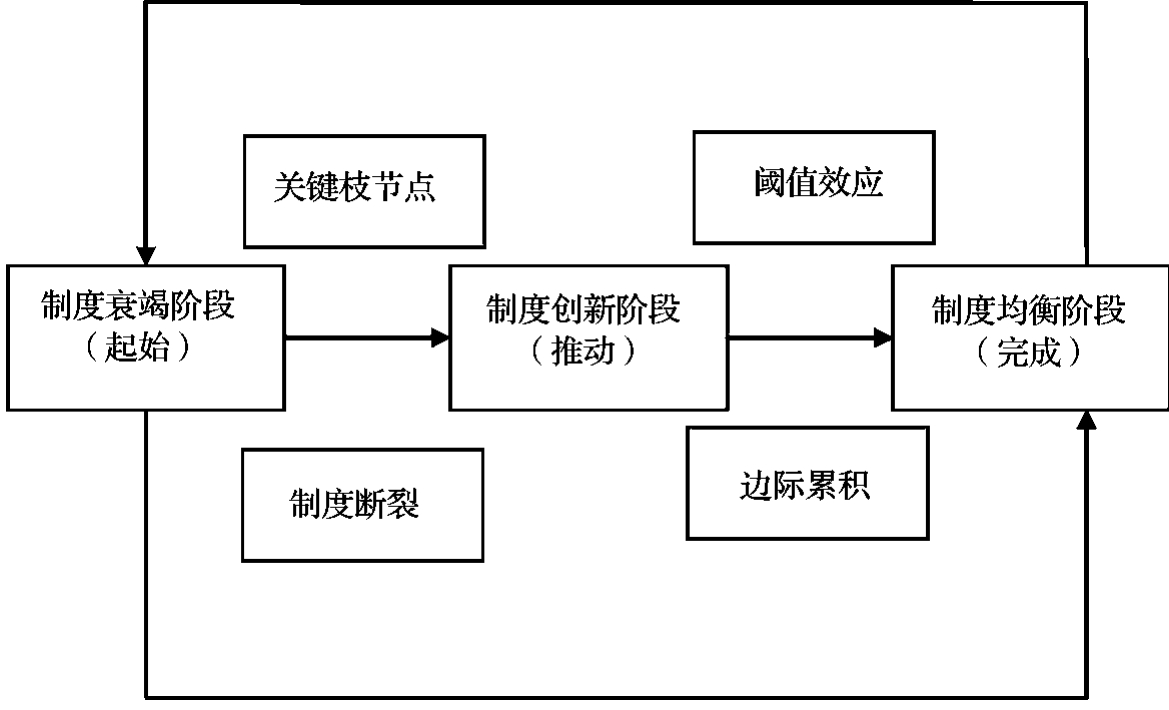

历史制度主义对于制度变迁的分析最为常见的就是“时间序列分析法”或称为“阶段序列分析法”。将制度变迁过程分为三个阶段:起始阶段、推动阶段和完成阶段,起始阶段即“制度衰竭”阶段,推动阶段即“制度创新”阶段,完成阶段即“制度均衡”阶段[47]。在此基础上,历史制度主义理论还提出了两个重要概念:关键枝节点(critical juncture)和“阈值效应”。关键枝节点是和制度的断裂相关联的,不仅重要的历史事件,某些微小的细节也可能引起制度功能转化或制度变迁。阈值效应主要是指某一事件达到一定的临界值就能引起效果,反映了历史事件在历史发展的过程中影响力的强弱程度。二者共同着眼于社会制度变迁大的框架,强调质变;另一方面,又试图把大的框架和边际变化结合在一起,强调量变。

图0-3 历史制度主义关于制度变迁的阶段分析框架

从博弈论的观点来看,制度是作为一种均衡现象存在的,“制度”即是在一定条件下多个参与主体之间博弈达致的均衡状态。因此,制度变迁即指从制度的一种均衡状态过渡到另一种均衡状态的转变过程。制度变迁的完成即形成新的均衡。这种均衡未必是唯一的,根据格雷夫的观点,“在很多战略局势中,存在着多重的——充分或是不充分的——均衡,这意味着结果并不是唯一事先确定的。”[48]新的制度能否保持长期的均衡状态,取决于制度本身的效率,也取决于制度对于行动主体的“适意程度”,如果这项制度本身是无效率的,对行为主体而言满意程度低,制度则会发生演化以达致新的均衡。一个长时段的制度变迁过程会有许多均衡点出现,它们可能保持一段时间的稳定,但环境一发生变化,这种均衡立即被打破,历史制度主义研究学者柯思乐(S. D. Krasner)称这种均衡为“断点均衡”(punctuated equilibrium)[49]“断点均衡”意味着制度变迁的方向不是在追求一个终极均衡的状态,而是从一个均衡遭遇变动后,再趋向下一个均衡。

中国媒介制度变迁的过程无疑也是这样一个“断点均衡”的过程,由于制度内部或制度外在环境发生了某种危机,打破了媒介制度的均衡,这时会出现制度创新的主体,经过复杂的博弈后又会形成一个新的均衡,但这个均衡不是终点,当受扰动被打破后,新的演化又开始了。

2.尼尔森的历史制度主义分析框架

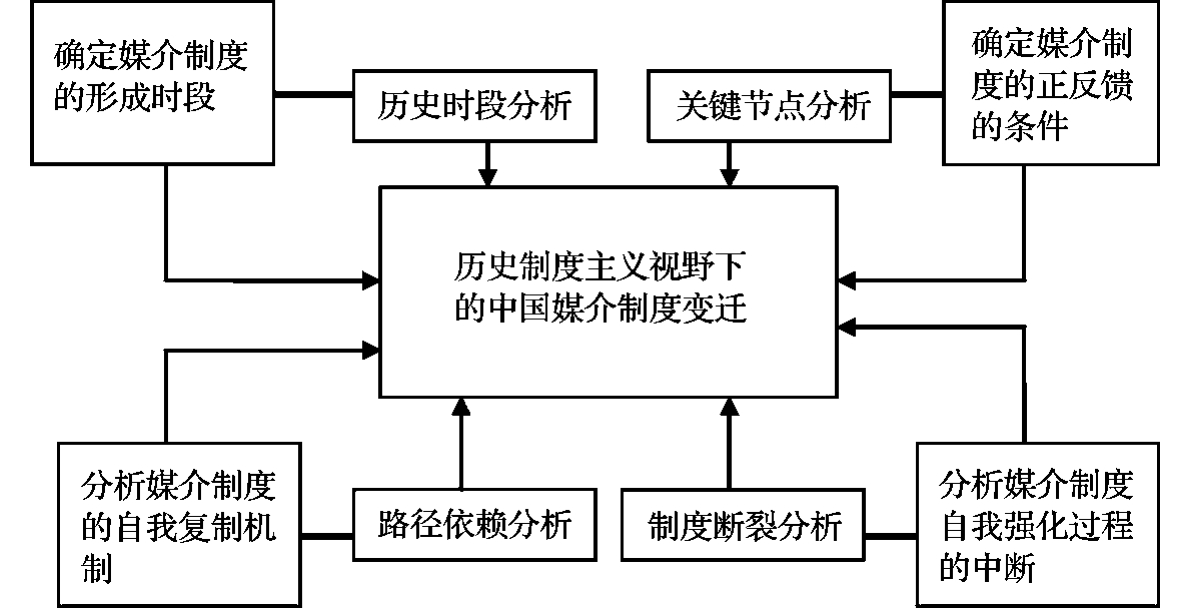

在丹麦新制度主义研究者尼尔森看来,历史制度主义有四个新的理论支柱[50]:第一是制度的形成时段(Formative Moments),即确立应当追溯的、对当前的事件或进程产生了实际影响的历史时段到底有多长,也即找出前一个关键节点所在的时刻;第二是制度的正反馈条件(Conditions for positive feedback);第三是制度的复制机制(Reproduction Mechanisms),即找出是何种原因保持了正反馈机制的形成;第四是自我强化过程的中断(Disruption of self-reinforcing processes),即制度的断裂和新的关键节点的形成。

对于我们分析中国媒介制度的变迁而言,这一框架的参考价值在于:要分析中国媒介制度的变迁,我们首先要找出中国媒介制度的形成时段,即确定应当追溯的影响中国媒介制度变迁的历史时段到底有多长,媒介制度的初始设置应该划在哪里;其次是要分析媒介制度的正反馈条件和自我复制机制,即找出中国媒介制度变迁的依赖路径及其深层原因;最后是要找出中国媒介制度变迁中的断点均衡,即制度的断裂点和新的关键节点的形成期,分析这种均衡的形成及断裂的原因与规律。可以用图0-4表示如下:

图0-4 一种历史制度主义视野下的中国媒介制度变迁分析框架

【注释】

[1]汪丁丁:《制度分析基础讲义Ⅰ》,上海人民出版社2005年版,第2页。

[2]喻国明认为,新闻工作者的职业荣誉在于深刻地关注和记录社会上正在发生和形成的历史,一篇真正意义上的好新闻永远是和时代发展的“问题单子”联系在一起的。而学术研究也是如此,学问就在于经世致用,必须与“问题单子”联系在一起。无视时代发展在本领域设定的关键问题、瓶颈问题,是学术勇气和责任感缺失的表现。新闻学术研究必须跟新闻传播领域在不同时期的“问题单子”联系在一起的。参见喻国明《中国新闻业透视》、《解析传媒变局》、《嬗变的轨迹》等著作。

[3]李金铨:《政治经济学的悖论:中港台传媒与民主变革的交光互影》《二十一世纪》2003年6月号。

[4]李金铨:《从文化中国看当前中国媒介的深刻变化》,见何舟、陈怀林编著:《中国传媒新论》,香港太平洋世纪出版社有限公司1998年版,序言第7页。

[5]“媒介制度变迁”与“媒介转型”或“媒介改革”等话语概念存在一定的重合,本书用“媒介制度变迁”的概念基于这一认识:任何媒介的转型或改革本质上都是一系列媒介制度的调整(包括制度删除、修改与增加)。“媒介改革”局限于言说1978年以来的媒介转型,而“媒介转型”概念具有相当的模糊性。根据Stark和Walder等人的研究,实际上转型的不是媒介,也不是市场,而是界定媒介运作的各种制度条件。因此用“媒介制度变迁”描述与解释中国的媒介改革或转型,更接近媒介问题的核心,也更具学理意义。

[6]C.赖特·米尔斯著,陈强等:《社会学想象力》,三联书店2005年版,第163页。

[7]Cf., Hall, Peter A.(2000),”Aligning Ontology and Methodology in Comparative Politics”, prepared for 2000 Annual Meeting of American Political Science Association, Washington D.C., and Pierson, Paul(2000),”The Limits of Design:Explaining Institutional Origins and Change”,in Governance:An International Journal of Policy and Administration, Vol. 13, No. 4, pp. 475-99.

[8]戈公振:《中国报学史》,上海古籍出版社2003年版,第73页。

[9]“媒介”与“传媒”在内涵上基本一致,因为媒介必然是一种传播媒介。本书的“媒介”等同于麦奎尔所讲的“大众媒介”:“指公开并且在较短时间就可以达远距离的众多接受者的有组织的传播。”(参见麦奎尔:《大众麦奎尔传播学理论》,清华大学出版社2006年版,第15页。)笔者用“媒介”而不用“传媒”实际上是源于对“媒介”这一术语的偏好,此外,用“媒介”一词较为宽泛,可以将从电影、出版至板报、墙报等传播形式整合进来,这些媒介形式在中国特定历史时期发挥了巨大功用,应该纳入到媒介制度的研究范围。

[10]胡婉玲:《论历史制度主义的制度变迁理论》,《新世纪智库论坛》第16期,2001.12.30, PP91-92.

[11]本书讲的“机制”相当于美国社会学家乔纳森·H·特纳在《社会宏观动力学:探求人类组织的理论》(北京大学出版社2006年版)一书中所讲的“force”,即“动力”或“作用力”。在乔纳森看来,社会世界,包括制度体系的形成过程都决定了人类的行为、互动和组织的“各种力量”,正是这些力量的相互作用构成了社会进化的动力装置。乔纳森开创了社会变迁的动力学研究,他提出了社会宏观动力学的十个定律,并对中观动力学和微观动力学也有揭示,多有创见。本书吸收乔纳森的“社会演化动力学”思想,用“演化机制”这一概念来指代推动媒介制度变迁的深层动力。

[12][美]道格拉斯·C.诺思著:《经济史中的结构与变迁》,陈郁、罗华平等译,上海三联书店、上海人民出版社1994年版,第225~226页。

[13]V.W.拉坦:《诱致性制度变迁理论》,见科斯等著:《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度经济学译文集》,上海三联书店1994年版,第329页。

[14]Sue E.S.Crawford,Elinor Ostrom,A Grammar ofInstitutions,American Political Science Review,Vol.89,No.3September 1995,pp582-599.

[15][日]青木昌彦:《什么是制度?我们如何理解制度?》,见孙宽平主编:《转轨、规制与制度选择》,社会科学文献出版社2004年版,第52页。

[16]舒尔茨把制度定义为行为规则,这一定义已普遍为制度经济学家所接受。他们认为制度是一系列为社会所认可的非正式约束和政府以法规形式所制定的正式约束的规则网络,它约束人们的行为,减少专业化和劳动分工发展带来的交易费用的增加,解决人们面临的合作问题,创造有效组织运行的条件。制度也被视为一种宝贵的生产性资产,制度经济学家因此把制度称为“制度资本”(institutional capital)。

[17]内在制度包括了习惯、习俗、文化等形成的认知网络,被内化于个体或组织行动中,其特点是实施依靠自律,不需要第三方的强制执行。外在制度包括了各种正式规则、各种指令和程序性规则等,其特点是由一权力机构自上而下地设计出来,并需要第三方来实施。

[18][美]道格拉斯·C.诺思:《制度变迁理论纲要》,中国人民大学报刊复印资料《理论经济学》1995年。

[19]张旭昆:《制度演化分析导论》,浙江大学出版社2007年版,第113页。

[20]制度演化理论认为,制度系统间存在互斥关系,也存在耦合关系。制度的耦合关系又可细分为强耦合关系和弱耦合关系。强耦合关系是指一项制度的变化将导致与它有耦合关系的其他制度完全丧失功能;弱耦合关系是指一项制度的变化将降低而不是完全丧失与它有耦合关系的其他制度的功能。而现实的制度系统往往既不是可分离系统,也不是非分离系统,而是介于两者之间,称为“拟分离制度系统”,见张旭昆:《制度演化分析导论》,浙江大学出版社2007年版,第116页。

[21]苗壮:《制度变迁中的改革战略选择问题》,《经济研究》1992年第10期。

[22]V.W.拉坦:《诱致性制度变迁理论》,见科斯等著:《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度经济学译文集》,上海三联书店1994年版,第329页。

[23]胡海峰、李雯:《对制度变迁理论两种分析思路的互补性思考》,《人文杂志》2003年第4期。

[24]国内有学者认为制度供求分析存在许多不足之处,认为应当用制度演化分析取代制度的供求分析。但实际上制度演化分析与制度供求分析并不矛盾,相反,可以互相结合。应当将制度演化分析嵌入到制度供给与制度需求的分析中,将制度供求分析由静态发展到动态。因为实际上制度的需求与供给是处于动态变化之中的,故我们不仅要研究制度供给和需求既定时制度由非均衡走向均衡的过程和机制,也要研究制度供给与需求发生变化时均衡的制度如何发生相应的变化,参见张旭昆:《制度演化分析导论》,浙江大学出版社2007年版,第156页。

[25]哈耶克:《致命的自负》,中国社会科学出版社2000年版,第24页。

[26]哈耶克的自发秩序的思想源头还可追溯到启蒙时期的大卫·休谟和亚当·弗格森对社会制度的哲学分析,并在亚当·斯密的古典经济学架构中得以充分的阐发。斯密在其《道德情操论》(斯密,1997)和《国富论》(斯密,1974)中表明,人类社会的经济制度,是人类行动的结果,而不是人类理性构建或设计的产物,社会秩序中存在着一只“看不见的手”将人们利己的算计和行为引导为增进社会福利的利他的结果,统治者并不能凭其理性像摆弄棋盘上的“棋子”一样导演出这一态势。见邓正来:《自由与秩序——哈耶克社会理论研究》,江西教育出版社1999年版,第21页。

[27]哈耶克:《自由秩序原理》,上海三联书店1997年版。

[28]哈耶克:《通往奴役之路》,中国社会科学出版社1997年版。

[29]支庭荣:《大众传播生态学》,浙江大学出版社2004年版,第12页。

[30]North, D., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.p.6.

[31]王覃刚:《中国政府主导型制度变迁的逻辑及障碍分析》,《山西财经大学学报》2005年27卷第3期。

[32]汪丁丁:《制度分析的特征及方法论基础》,《社会科学战线》2004年第6期。

[33]John Ikenberry. Constitutional Politics in International Relations. European Journal of International Relations, Vol. 4, No. 2, 1998.

[34]Cf., Hall, Peter A.(2000),”Aligning Ontology and Methodology in Comparative Politics”, prepared for 2000 Annual Meeting of American Political Science Association, Washington D. C., and Pierson, Paul(2000),”The Limits of Design: Explaining Institutional Origins and Change”,in Governance:An International Journal of Policy and Administration, Vol.13, No. 4, pp. 475-99.

[35]作为一个家族概念,新制度主义内部流派纷呈,不同的学者对其做了不同的分类,有一分法、二分法、三分法、四分法和七分法等不同的划分。伊文斯主张将新制度主义分为理性选择制度主义和社会学制度主义。美国普林斯顿大学的克拉克教授按照严格的方法论标准将新制度主义分为以行动者为中心的新制度主义和以结构为基础的新制度主义等。到目前为止,学界普遍采用的还是Peter A.Hall和Rosemary C.R.Taylor在《政治科学与三个新制度主义流派》一文中提出的三分法:历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义。参见何俊志:《新制度主义政治学的流派划分与分析走向》,《国外社会科学》2004年第2期。

[36]林义:《制度分析及其方法论意义》,《经济学家》2001年第4期。

[37]王海静:《中西方历史制度主义研究述评》,学术中国网,http://www.xschina.org/show. php?id= 9910 2007-8-2。

[38]Mark D. Aspinwall& Gerald Schneider,Same Menu,Separate Tables: The Institutionalisst Turn in Political Science and the Study of European Integration, European Journal of Political Research 38, 2000, pp.1-36.

[39]在社会的演化过程中,“行动”重要还是“结构”重要,一直是社会学中争论不休的重要主题。以乔治·齐美尔(George Simmel)和赫尔伯特·布拉姆(Herbert Blummer)为主的互动主义者认为“社会系统”的存在依赖于行动者之间的互动,这种观点认为个人或组织的“行动”是最为重要的,社会结构是“行动”的结果;与此相反,以门菲瑞德·库恩(Manfred Kuhn)为主的互动主义者则认为社会生活是被组织的,行动者不能决定思考什么、感觉什么和干什么。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)则认为任何把社会系统和个人截然分开的观点都是片面的,“结构”与“行动”之间具有关联性。汤姆·R.伯恩斯(Tom R.Burns)则创造性地提出了“社会规则系统理论”,在行动者和结构之间架起了桥梁。参见周长城:《伯恩斯及其行动者——系统动态学理论》,《结构主义的视野——经济与社会变迁》,社会科学文献出版社2000年版,代序第3页。

[40]Bo Rothstein, Political Institutions: An Overview,in Robet E.Goodin and HansDieter Klingemannm edited,A New Handbook of Political Science,New York: Oxford University Press,1996,p.146.

[41]见何志俊等编译:《新制度主义政治学译文精选》,天津人民出版社2007年版,第6页。

[42]见何志俊等编译:《新制度主义政治学译文精选》,天津人民出版社2007年版,第13页。

[43]Bo Rothstein, Political Institutions: An Overview,in Robet E.Goodin and HansDieter Klingemannm edited,A New Handbook of Political Science,New York: Oxford University Press,1996,p.146.

[44]Immergut, Ellen M.1998:“The Theoretical Core of the New Institutionalism.”Politics and Society, Vol. 26:5-34.

[45]Paul Pierson:《当代政治科学中的历史制度主义》,见何志俊等编译:《新制度主义政治学译文精选》,天津人民出版社2007年版,第174页。

[46]张良、戴扬、吴晓文:《经济学与政治学中的“历史制度主义”》,《四川师范大学学报》2007年第1期。

[47]Paul Pierson,The Limits of Design:Explaining Institutional Origins and Change,Governance:An International Journal of Policy and Administration, Vol.13, No.4,October 2000.

[48]格雷夫:《历史制度分析:从经济史视角研究制度问题的新进展》,《经济社会体制比较》2003年第5期。

[49]Kranser, Stephen D.1984.“Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics.”Comparative Politics, Vol.16.

[50]参见何志俊等编译:《新制度主义政治学译文精选》,天津人民出版社2007年版,第15页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。