第十四章 碱基比率

1950年夏,为了表示对莉恩诺·米凯利斯的敬意,一些生理学家在美国的伍兹霍尔聚会。从1898年雅克·洛布创立生理学课程以来,那里的海洋生物学实验室一直在做德布吕克感到讨厌的那种生理学研究。我们将不讨论有关细胞质黏度和细胞分裂生理学方面的论文,因为这些论文都没有提到核酸。相反,我们将讨论加利福尼亚大学伯克利分校丹尼尔·梅齐亚的论文。1939年,梅齐亚断定遗传物质是蛋白质。现在,他问道:

如果我们竟怀疑DNA或染色体的任何其他成分是遗传载体,那么,我们还要对DNA提什么问题呢?如果“染色质”的细胞学规律是遗传物质性质的准则,那么,首先可预期的是我们提出的遗传物质,将表现出同样的规律。一个物种的每一个二倍体细胞的遗传物质在数量上应完全一样,在数量上应与单倍体的程度成正比,在有丝分裂周期的某个阶段应正好加倍。其次,可预期的是遗传物质应非常稳定,虽然要确立稳定性的确切标准是困难的。第三是它应该有特异性,而且有许多不同的构型。第四是最后检验它在细胞之间传递的可能性,并在运用遗传技术引入基因时得到同样的结果。

(梅齐亚,1952,111)

梅齐亚对DNA重要性的看法来了个一百八十度的大转变,我认为有两个原因。一是与细胞核酸的代谢研究有关;二是细菌转化的重要性。这两个原因促使组织化学家提出一些问题,这些问题或是在三十年代已由粗放的实验解决了,或是由于盲目接受四核苷酸假说而遭到压制。结果,一些组织化学家和生物化学家深信DNA构成了遗传物质的一部分。因此,他们开始怀疑蛋白质的遗传作用。正如博伊文在1947年所说,现在要拿出证据的不是相信DNA是遗传物质的人,而是认为蛋白质有遗传作用的人。与此同时,历史学家必须小心地注意到蛋白质仍被认为对基因的整个特异性作出贡献。本章重点是记述1950年前后发生的事件。这些事件引起了上述态度的转变以及获得了DNA结构的重要线索——碱基比率。这些比率是生物化学家和组织化学家认识到艾弗里工作的意义后得出的。这一进展并不要求承认DNA是基因,而只是DNA能传递基因的某些特异性。然而,即使这样有限度地解释艾弗里的工作,仍要设法找到这种功能的化学基础。必须重新审查长期以来被人们接受的四核苷酸假说。要求采用新的方法。正如欧文·查格夫在1949年夏天所说,其结果是“对核酸的化学性质及生物学特性重新萌发了巨大兴趣”。他问道,重新产生兴趣的动力是什么?是哈默斯坦对高度聚合的DNA的研究?是卡斯帕森和勃拉吉的工作?“还是艾弗里及其合作者极其重要的研究……才引起了这场雪崩?”(1950,201)

我相信查格夫已明确了三方面最重要的影响;此外,他现在把对核酸重新发生兴趣一事形容为“雪崩”,这清楚地表明使核酸成为众人瞩目的一场革命,早在赫尔希-蔡斯实验和沃森-克里克模型之前就已开始了。这场革命起源于攻读细胞化学的学生中间,而不是起源于噬菌体研究小组,或结构化学家、生物物理学家和遗传学家的实验室。首先探索细菌转化意义的是安德烈·博伊文和欧文·查格夫。

博伊文-文德雷莱法则

罗杰·文德雷莱回忆说,正是对大肠杆菌转化的研究使博伊文相信了DNA的重要性。他的热忱和“百折不挠的品质”,使他决定“该是全力以赴解决这个问题和证实DNA有极其重要作用的时候了。看来,事事都有利于这种看法”(文德雷莱,1972)。文德雷莱本人的看法更有保留了,他认为“蛋白质部分仍有可能在基因作用的某个水平上介入”(同上)。

博伊文制订了一项广泛的计划,其中包括:验证DNA和RNA在大肠杆菌中的存在和分布;释放DNA、RNA的条件;哺乳动物细胞核中DNA和RNA的绝对含量以及与鱼类和鸟类的比较。他们分离出大量的细胞核,用稀释法计算了细胞核的总数,提取了核酸,并根据嘌呤氮计算提取的核酸,用比色法或酸沉淀的嘌呤氮来估计DNA的含量。他们在1923年宣布,二倍体和单倍体DNA细胞含量分别为6.5×10-6微克和3.4×10-6微克(博伊文、文德雷莱和文德雷莱,1948)。

这正是博伊文所希望的。从遗传学和细胞学事实推论出生殖细胞的基因数目为体细胞的一半,每个细胞核的DNA含量也差不多减半。同一物种的不同个体——小牛、小公牛、公牛——每个细胞的DNA含量相同。1948年,国家科学研究中心在巴黎举行的学术讨论会上,当博伊文向与会者宣布这个发现时,达林顿却不以为然,他说:“二倍体细胞的DNA含量比单倍体的多两倍多,因为大部分二倍体细胞要复制遗传物质。”(文德雷莱和文德雷莱,1949)文德雷莱回答说,他用的是有丝分裂活动已结束的组织。但一年之后,当米尔斯基和里斯公布他们的发现以支持文德雷莱时,他们的结果中牛肝细胞核的DNA量太多了(1949)。进一步研究大鼠肝细胞核后,他们发现DNA值是随着多倍性按1∶2∶4逐步增加的(里斯和米尔斯基,1949)。以后在芝加哥的研究,把这一发现推广到动物组织和植物(斯威夫特,1950)。每个细胞中DNA含量恒定以及生殖细胞中含量减半,这就是博伊文-文德雷莱法则。

如果孤立地看待这条法则,也许认为这只是进一步支持了阿斯特伯里-卡斯帕森的DNA老概念,即把DNA看作是基因蛋白质自我复制的骨架。但是,当米尔斯基和里斯把他们获得的数据同遗传的染色体学说联系起来时,他们进一步得出结论:DNA“是基因物质的一部分,然而这并不表示基因全由核酸组成”(米尔斯基、里斯,1949,667)。其他科学家作了更深入的研究,并对基因物质中存在蛋白质一事提出疑问。他们敢于提出怀疑,是因为自1943年以来,瑞典的赫维西及其同事用放射性32 P做的研究,清楚地揭示了DNA与其他细胞化合物之间,其中包括RNA有明显差别(赫维西、奥特森,1943;哈默斯坦、赫维西,1946)。伦敦圣托马斯医院的J.N.戴维森试验让大鼠禁食蛋白质两天,观察其对肝脏DNA和RNA含量的影响,结果DNA的含量虽未受影响,但RNA减少了(1947,54)。博伊文采纳了戴维森的意见并在1948年巴黎的一个研究小组上提出更明显的结果,他们声称这些结果能证明下述结论是正确的:

……在最严格的禁食期内,每个细胞核中脱氧核糖核酸的绝对含量将保持不变……

DNA的不变性,看来是我们所认为的它具有特殊作用的自然结果,即DNA是物种遗传性状的存放处。至于RNA的可变性,则可用在细胞合成过程中它有异常活跃的作用来解释(勃拉舍、卡斯帕森)。

(曼德尔、曼德尔和威欣布,1948,2020~2021)

同位素研究显示出代谢产物的转换极快,而DNA的转换则慢得多。当米尔斯基和里斯证实博伊文-文德雷莱法则时,他们也表明“残余蛋白质”的量有很大变化——占染色体质量的8.5%到29%,而DNA的变化幅度则为26%到39%。因此,很清楚,早期关于DNA百分含量上差别很大的报告是人为产物。它们反映了染色体蛋白质绝对量的变化。染色体蛋白质中的主要成分是组蛋白,而且最近的研究表明,同一有机体的不同组织中组蛋白的成分差别很大。在红血球中,精氮酸占19%;而在成熟精子中,却占87%(斯特德曼和斯特德曼,1947)。梅齐亚指出,在鱼的精子细胞中,组蛋白类型的蛋白质已蜕变为更简单的鱼精蛋白。

精子细胞的功能只是作为两代之间的遗传桥梁,它的生理学能力只限于把细胞核传送到卵细胞内。如果基本的蛋白质部分确已蜕变,在这种情况下我们却能证明细胞核传递了整套遗传物质,那么就不必考虑已蜕变的那部分赋有基因的性质。

(梅齐亚,1952,114)

就DNA明显的无代谢活性而言,梅齐亚认为这同基因的“模板”概念相一致。“逻辑含义是,基因不必‘做’任何事,它只是为合成提供蓝图。”(梅齐亚,1952,115)最后,他认为DNA是最有可能起遗传作用的物质。

受艾弗里、博伊文和文德雷莱研究工作影响的细胞化学家不止梅齐亚一个人。这些先驱者的工作激发了哥伦比亚大学的阿瑟·波林斯脱尔、芝加哥的休森·斯威夫特和伯克利的马克斯·阿尔费特,他们进一步确立了基因和DNA之间的平行关系。1950年,在橡树岭举行的关于核酸生物化学问题的讨论会上,波林斯脱尔热情洋溢地讲到了博伊文并陈述了文德雷莱等人的工作。研究细菌代谢的西里尔·欣谢尔伍德爵士也知道博伊文-文德雷莱法则。他在牛津大学物理化学实验室中得到的证据也表明,在各种条件下生长的细菌细胞里的DNA含量保持恒定而RNA含量则有变动(考德威尔和欣谢尔伍德,1950)。他们提出确定氨基酸顺序的核酸密码(但不是单向密码)后,他们断定:

脱氧成分的相对稳定性及在每个细胞中的恒定性,也许反映了它的生物学作用,即它是不变的遗传性状的主要所在地;这同容易变动的核糖核酸成分形成鲜明对照。这似乎是蛋白质大量合成的部分原因,而且可能是可变性状和适应性状的所在地。

(考德威尔和欣谢尔伍德,1950b,3159)

当然还有障碍和困难,14C标记的甘氨酸进入嘌呤的速度比32P进入DNA的速度要快得多(勒帕热、海德尔伯格,1951),因而,对已被承认的DNA较慢的转换率提出疑问。多线性和多倍性效应搞乱了博伊文-文德雷莱法则,但并不认为这些效应是严重的障碍。使波林斯脱尔等迷惑不解的是:不同的组织中的同一种物质,怎么会使细胞发育出现如此巨大的差异?例如,一方面形成哺乳动物很小的成血细胞;另一方面则形成巨大的神经细胞。他觉得,他在分化问题上“处于进退维谷”的境地(波林斯脱尔,1951,114)。博伊文等人认为,RNA决定组织性状,而DNA决定特殊性状。但是,博伊文在热情驱使下走得更远了,他提出RNA分子的作用是传递获得的性状和本身的自我复制。波林斯脱尔则像米尔斯基一样,认为还有待于发现DNA以外的重要的遗传成分。与此同时,纽约哥伦比亚大学内外科医学院的一个研究小组在收集DNA化学的证据,有力地支持了博伊文-文德雷莱法则。

欧文·查格夫

查格夫对核酸的兴趣,要追溯到战争年代。他出生在维也纳,1928年到美国。第二次世界大大战期间,他在哥伦比亚与美国陆军医疗部签订了一份合同,除了其他条款外,还包括研究立克次体的化学。关于后来的情况,查格夫这样写道:

我说服西摩·科恩离开普林斯顿回到哥伦比亚,协助我研究立克次体。他是我三十年代在哥伦比亚的第一个研究生。后来,他在普林斯顿同斯坦利一起研究病毒。我们在这项工作中分离出它的核酸。这样,我就意识到在这些极小的有机体中也有核酸,而且从那时起,我决心除了继续研究脂类和脂蛋白外,我试图对核酸化学发生兴趣,那时我开始仔细阅读这方面的资料。

1944年,艾弗里、麦克劳德和麦卡蒂发表了肺炎球菌转化要素的著名论文。就我来说这篇论文确有决定性影响,使我们实验室几乎倾全力去研究核酸和核蛋白的化学。我查阅了更多的资料,但看来没有什么希望,因为这是极难得到的DNA,而一点点DNA又难以做化学研究。

(查格夫,1968b)

然而,阿伦·本迪希的一条建议却带来了希望。他说,可用马丁和辛格在1944年研究氨基酸的定性纸层析,来分离核酸中的嘌呤和嘧啶。因此,查格夫制订了解决这个问题的方案。当本迪希分离小牛胸腺DNA及斯蒂芬·柴门霍夫制备酵母DNA(以前从未做过)时,查格夫在为他的研究班子寻找一位优秀的博士后学生——有机化学领域达到欧洲大陆的高水准。为此,他写信给战前就从事有机化学研究的老同事伯恩哈特,请他推荐一位好学生。当时在伯恩哈特手下工作的厄恩斯特·菲舍尔正用同位素研究脂肪酸代谢。他来自巴塞尔,在赖克斯坦领导下工作,学会用微量化学技术合成了一种脱氧糖——d-夹竹桃糖。

当菲舍尔根据瑞士-美国学者交流计划来到哥伦比亚时,查格夫给他提出了一些研究课题,其中包括肌醇化学的一个问题。但是,菲舍尔却选择了核酸的嘌呤和嘧啶分析。查格夫对他讲述了利文著的有关这些化合物的唯一的一本好书。但是,他批评了这本书推崇备至的四核苷酸假说。他向菲舍尔提供了一台贝克曼光度计(在美国第一批售品中的一台)、滤纸及核酸。菲舍尔的任务是重新审查四核苷酸假说以及寻找不常见的碱基而发展色层分析法,以分离碱基并计算它们的百分比。

回首往事,菲舍尔认为他们的方法太粗放了。他回忆当马丁到纽约在哥伦比亚作报告时,曾带给他一个色层分析图。“我们从纸上撕了一小块以检查是否得到了我们所要得到的东西。”(菲舍尔,1970)菲舍尔试图用紫外线灯来显示嘌呤和嘧啶的斑点。由于所用的灯太弱或是因波长太宽需加滤片。这次失败是令人厌烦的,因为这意味着他们得做两套试验:先把碱基转换成汞酸再来显示碱基,然后在未经处理的类似物上标出斑点而后洗脱下来。菲舍尔也不能一次完成嘌呤和嘧啶的分析,因为这两种物质对水解试剂的反应明显不同。在一次水解作用中,菲舍尔不能防止胞嘧啶脱氨基而成为尿嘧啶。纵然有这些困难,菲舍尔还是取得了辉煌的成绩。这项技术是繁琐的,但这毕竟是符合查格夫要求的微量化学法的新尝试。其结果是发现了A∶T和G∶C比率,推翻了四核苷酸假说,驳斥了存在5-甲基胞嘧啶的说法,证明了DNA的成分中有种系发生上的差别。

1947年春,他做了嘌呤的定量层析分析(菲舍尔、查格夫,1948)。那年夏天,他们第一次得到了小牛胸腺和脾脏DNA中的碱基克分子百分比,把论文寄给了《生物化学杂志》(查格夫,1949)。从表14.1中可看出,他们的实验结果大大不同于四核苷酸假说的预期值。如果取整数,胞嘧啶∶腺嘌呤∶鸟嘌呤∶胸腺嘧啶=10 16∶13∶15(或13)。如果DNA是遗传物质,我们可预期同一物种的不同个体的DNA的碱基组成是相同的。小牛胸腺和脾脏DNA的实验结果表明,它们的碱基组成差别很小。因此,哥伦比亚的这个研究组论证说,如果事情正如艾弗里的工作给我们的启示那样,“某些核酸赋有特异的生物学活性,那么应探索分类学上不同物种的核酸的化学差别,微生物将是最有希望的研究领域之一”(菲舍尔、柴门霍夫和查格夫,1949,429)。查格夫也急于要证实耶鲁大学约翰逊和科格希尔在1925年提出的报告——从结核杆菌提取到异常碱基——5-甲基胞嘧啶。查格夫对此表示怀疑,因此,他研究了结核杆菌(由于他在耶鲁、柏林和巴黎研究过结核杆菌,因此,他很熟悉这种细菌)(查格夫,1973)。马丁·波洛克最近指出,这种选择是何等地走运。如果用大肠杆菌,他得到的碱基比例,将是四核苷酸假说所预见的那样(1970,16)。也许我们得感谢约翰逊和科格希尔所犯的错误以及结核杆菌,因为结核杆菌的致病力,使生理化学家从1898年起一直在研究结核杆菌!

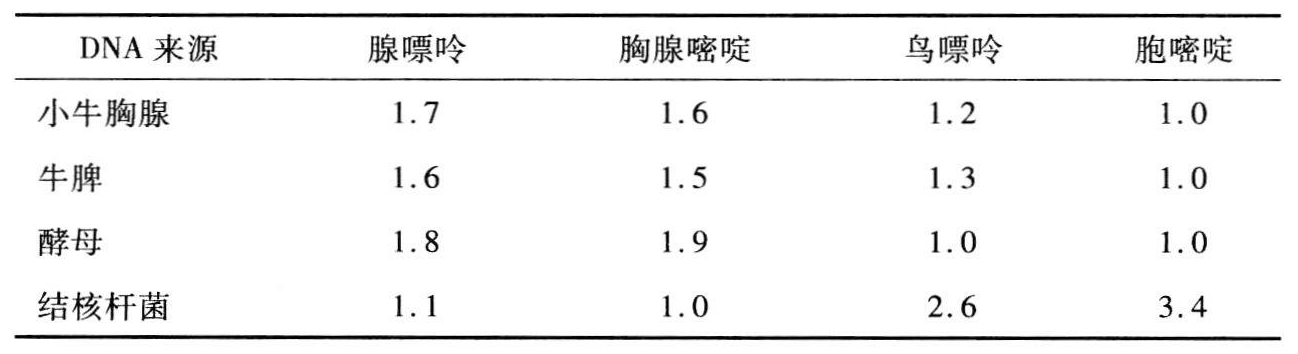

表14.1 1949年菲舍尔、柴门霍夫和查格夫获得的碱基比率

(录自菲舍尔、柴门霍夫和查格夫,1949,433;查格夫等,1949,413)。

1948年夏季,菲舍尔克服了嘌呤和嘧啶分析匹配上的困难,虽然它们的百分含量不同,但他估算在所有水解产物中磷的总量来解决这些问题。那年七月,他们第一次掌握了碱基分析。他们选择G-C比高的细菌(海伦·赛德尔的结核杆菌DNA)和A-T比高的真菌(柴门霍夫的酵母DNA)完全是出于偶然。毫无疑问,在碱基对比率上它们是异常接近的。因此,在1948年7月的这篇论文中,我们可发现这样一句话:“比较克分子比例揭示出某些惊人的、但可能是无意义的规律。”(菲舍尔、柴门霍夫和查格夫,1949,436)

对查格夫来说,那时发现的规律带给他的烦恼多于欢乐。因为他原来预计总的嘌呤可能会等于总的嘧啶,但工作的目的是为了显示出差别以确立分类关系与DNA组成之间的平行关系。比较酵母菌时,这种关系十分明显。1949年秋,查格夫把这种比较推广到人类DNA(查格夫、柴门霍夫和格林,1950)。那年夏天,查格夫在欧洲作了一次巡回演讲。那时他可声称,DNA的组成“是物种的特征而不是组织的特征”(查格夫,1950,208)。他能指出天然的、已消化的和残余的“核心”DNA组成上有明显差别,这也许是存在“核苷酸簇”(相对地含有较多的腺嘌呤和胸腺嘧啶)的标志,这些核苷酸簇以对酶解有更大的抗性而区别于大部分分子(同上,208)。后来,他把这种情况归因于多聚物的复杂结构;多聚物“是由一片片多核苷酸所组成,这些多核苷酸所占比例不同,因此它们的组成成分的序列及对酶作用的敏感性也就不同”(柴门霍夫和查格夫,1950,13)。

回顾二十多年前查格夫小组的这些论文可发现一个明显的特点,即艾弗里的工作对查格夫的研究方法的影响。查格夫原来的合作者G.布劳尔曼和菲舍尔回忆说,他们在交谈中曾多次提到细菌转化。菲舍尔说,艾弗里是查格夫心目中的偶像。查格夫发表在《实验》杂志上的论文提到“一百个分子中失去一个鸟嘌呤分子,可能会对结合核蛋白的几何形状产生影响深远的变化”,这可能是突变的原因之一(查格夫,1950,202)。他在论文的结语中证实了存在“大量的、结构不同的核酸,数目肯定要比现有分析手段能揭示的要多得多”(同上,209)。接着,他又算出了按照牛的碱基比例可能有的序列数目。由100个核苷酸组成的链有1056种序列,2500个核苷酸的序列数为101500(同上)。1950年,他在细胞化学讨论会上讲话。先从薛定谔的遗传密码本概念谈起,然后提出证据以支持DNA与遗传密码之间的联系。他着重谈到了艾弗里工作已推广到大肠杆菌和流感嗜血菌。他也谈到了自己的实验结果,其中包括DNA分成AT型和GC型(查格夫,1950,655)。这些情况表明,艾弗里的研究工作确实直接推动了当时核酸化学的重大发展。查格夫很清楚艾弗里工作的重要性,并预见到即将来临的进展。

碱基比率

我们知道,著名的查格夫碱基比率,是1948年夏比较了酵母和结核杆菌DNA的数据后发现的。菲舍尔记得有一天晚上查格夫坐在书桌旁,把他叫了过去,说道:“你看,如果我们这样解释实验结果,我们将得到一个常数(G/C=A/T=1)。”这就是他在评论这篇论文时的想法(菲舍尔,1970)。查格夫说,这是检查了数据后,完全凭经验和几乎是很勉强地得出这个结论的(查格夫,1968b)。检验四核苷酸假说要求克分子比尽可能等于1。由于他们改进了技术,因此这些碱基比率就更清楚了。橡树岭国家实验室的C...卡特向他们介绍用短波长紫外线灯可直接确定碱基的位置(查格夫、马加莎尼克、多尼格和菲舍尔,1949)。1950年夏,C.格林夫人和M.E.霍兹成功地研制出一步水解法,只要用甲酸而且只要求一张色层分析图谱(柴门霍夫和查格夫,1950,3)。由于DNA的来源愈来愈多,同变化范围很大的(G+C)/(A+T)比率相比,碱基比率的恒定性更惹人注目了。

查格夫比率的意义

这些著名的比率,是1949年6月查格夫在苏黎世和巴塞尔的化学学会、巴黎生物化学学会、乌普萨拉大学、斯德哥尔摩大学和米兰大学的演讲中宣布的。1950年5月,在瑞士的《实验》杂志上公布了这些比率。有一小段文字是这样写的:

这些结果反驳了四核苷酸假说。然而,值得注意的是——还很难说这是不是偶然的巧合——所有检验过的脱氧戊糖核酸中,所有嘌呤和所有嘧啶的克分子比接近1,腺嘌呤和胸腺嘧啶以及鸟嘌呤与胞嘧啶之比也接近1。

(查格夫,1950,206)

与此同时,查格夫在《自然》杂志的一则短讯中说:“虽然可能是一种偶然巧合,但这是值得注意的。所有经过试验的脱氧戊糖核酸中,总的嘌呤与总的嘧啶的克分子之比接近1。不能硬要从这些数字中看出更多的东西。”(查格夫、柴门霍夫和格林,1950,757)回顾过去,查格夫要求更多的证据来证明这些说法(查格夫,1963,vi)。我相信,他的这种要求和在陈述这次发现实情时所持的极端谨慎态度,都不是没有理由的。查格夫说道:

他很清楚,在大分子中,有小的无规则的谬误。我们的工作主要证明了在核酸中不存在单个四核苷酸或四核苷酸的多聚物。我曾经说过:“我们应避免堕入现代化了的古老陷阱中去,在核酸化学领域中就有不少杰出的研究人员堕入其中。”(查格夫,1951,43)

(查格夫,1968b)

我们在查格夫的论文中看到这样的字句:“一两证据,重于一斤预测。”(1950,201)“在科学中,一般化既是必需的又是有害的。”(1950a,208)“很难划出一条界线,越过这条界线后,过分简化将产生武断和无知的危险。”(查格夫,1951,659)这些话非常精辟而有益。查格夫说这番话的一个原因,可能是有意控制自己好推测的性格。菲舍尔把查格夫描绘成“主意很多,老在思索的人——可能是这,可能是那;这是可以做到的,那也是可以做到的”。很难回想起人们偏爱碱基比率的哪种解释,因为提出的可能性实在太多了,但双螺旋肯定不在其中。查格夫每天来讨论这项工作,“每天他都有一个新想法……你得设法坚持正在从事的研究,因为他总是力求完成一些新的事情”(菲舍尔,1970)。尽管如此,我们能从查格夫的出版物中重新构思出他所赞同的、用以解释碱基比率的结构图。他确信“在作为大分子的核酸与蛋白质之间有某种实质性的差别”。由于得出这种结论是不容易的,因此也是很强烈的。当遗传学的事实要求(查格夫也相信)“碱基几乎是随机地分布在链上”时,“嘌呤和嘧啶之间是如何达到这种平衡呢?”“因此,我只知道在结构上,核酸和蛋白质之间一定有某种特殊的和根本的区别。”(查格夫,1968b)

1948年,柴门霍夫想知道DNA中碱基的分布,分析了酶促降解的不同阶段上核酸的碱基组成。查格夫认为,分析结果指出不存在产生正确比率所要求的核苷酸序列的频率,因为随着酶促降解的进行,嘌呤与嘧啶之比以及A∶G与T∶C之比明显增加(柴门霍夫和查格夫,1950)。

说来也怪,氢键连接的碱基配对图,实际上是由布鲁克林的物理化学家K.G.斯特恩在耶鲁大学和纽约的西奈山医院所作的演讲中提出的。那是1946年的事,也就是在发现碱基比率和他看到关于艾弗里研究工作报告之前。因此,这是基因的核蛋白模型,但又不像林奇模型,遗传特异性确实存在于DNA链的核苷酸顺序之中。

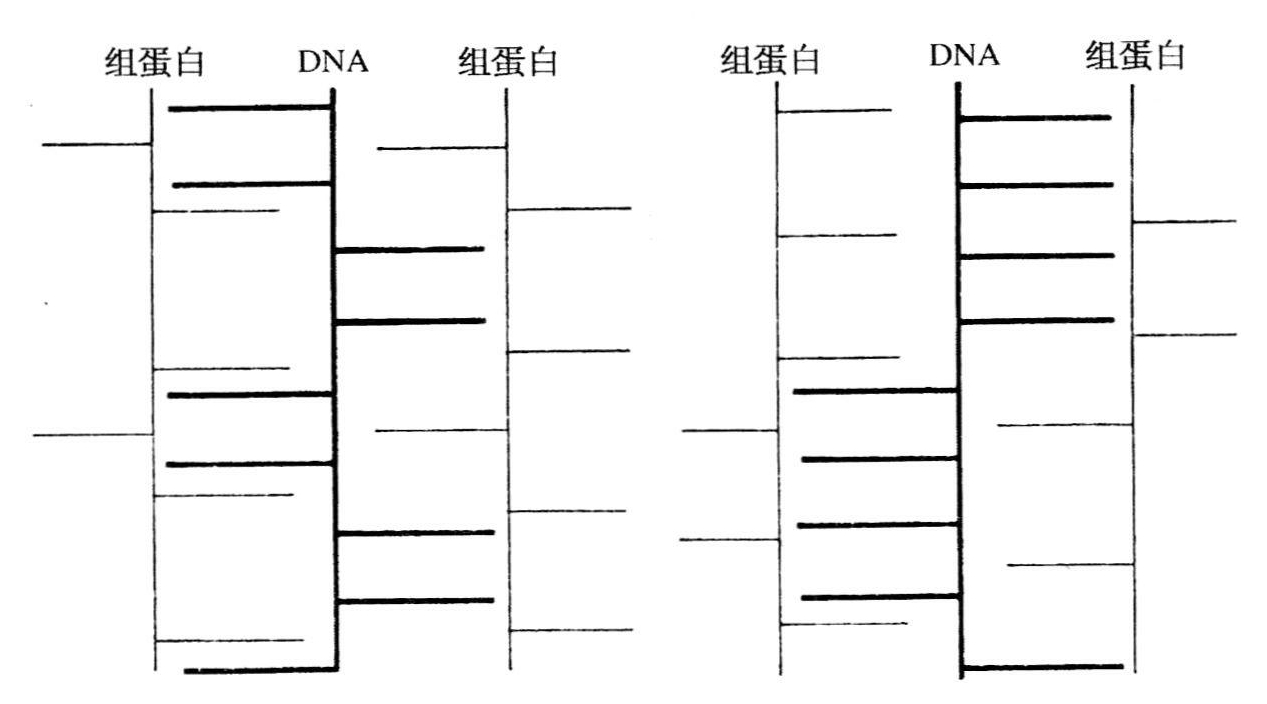

斯特恩已看过薛定谔关于基因大小、达林顿关于分子螺旋和波林关于氢键的论文。他选择了碱基的正确的互变异构形式,并提出:“两个嘌呤和两个嘧啶碱基在相应的碳原子处具有构型,也就是说,在腺嘌呤和胞核苷中有氨基而在鸟嘌呤和胸腺嘧啶中有酮基,已知这些基团形成牢固的氢键。”(斯特恩,1947,944)既然斯特恩看到了在相邻的碱基对之间形成氢键,那么这种氢键一定在两个嘌呤或两个嘧啶之间,使得酮基和氨基直接交叠在一起(见图 14.1)。这种氢键当然不可能垂直于碱基平面,但是,斯特恩像四十年代的许多同龄人一样,显然也不相信这些氢键的取向的范围很窄。他建立的模型太不完善了,因此不能揭示立体化学所赋予的局限性。斯特恩设想的线性锯齿形链同这些链所依据的阿斯特伯里的模型一样都是不可能的。但是,斯特恩的一个想法还是很吸引人的。他论证说,这种密码不仅在多核苷酸链的碱基的线性序列之中,而且还在于它们的三维构型之中。多核苷酸链本身在遗传上是“中性的”,因为通过键的自由旋转,可以改变嘌呤和嘧啶对骨架的取向。但是,如果染色体蛋白质的一条多肽链同两条多核苷酸链相平行,它就能把多核苷酸键“锁”在一种三维构型中。这样,碱基就以“调谐”方式凸出在链的某一侧(斯特恩,1947,944)(见图14.1)。他认为,多核苷酸链的磷酸根交替地与钠离子和组蛋白中的残余精氨酸相缔合。因此,核蛋白的这两部分都与基因的特异性相关联,一部分是有顺序的,另一部分是三维的。粗看起来,这种观点是完美无缺。唯一的问题是斯特恩在改正他的论文以供发表时,他已知道了艾弗里的研究工作。斯特恩在一条脚注中,承认艾弗里的工作同根据他的模型作出的推断“游离核酸链很难保留它们的基因构型”是背道而驰的(斯特恩,1947,944)。

1947年的冷泉港会议上,查格夫在讨论基因特异性问题时,提出了核酸中不同的碱基比例及序列可能是形成基因特异性的原因。他认为,RNA中6-氨基:6-酮基=1(尚未得到解释)的最可能的假设就是“特定核酸与特定蛋白质结合成独特的几何形状”。他认为,这一假设也适用于其他核酸,其中包括DNA。

图14.1 由相互间隔的多核苷酸和多肽链构成的假设的核蛋白晶格。

例如,可想象在核酸中,一种特定的核苷酸顺序可有助于氨基(来自鸟嘌呤、腺嘌呤或胞嘧啶)在长链的某些地方聚集起来,从而形成一些中心。当核酸一旦与蛋白质结合时,这些中心可使核酸以特定状态固定在一个地方。核蛋白的这种特殊性质,不仅是由于其蛋白质结构而且是核酸结构所赋子的。

(查格夫,1947,32)

因为查格夫预料自然界选择三维形态携带生物学特异性,所以他以介绍拓扑复制的一项实验——莫比乌斯氏带来结束他的演讲。他说,一个小孩用剪纸方法“就能对几何形特点的遗传作出许多迷人的发现。当他长大以后,如果还记得这些东西,将不会因生命过程的自动性质而大惊小怪”(查格夫,1947,33)。

哥伦比亚的这个研究小组在工作初期,就已注意带6-氨基的碱基和带6-酮基(或他们所说的羟基)的碱基是相等的。查格夫回忆道,他们“测定了羟基与氨基的比率,并发现不管它们的组成如何,所有DNA其比率都是相同的。这差不多是我们发现的第一个比率”(查格夫,1968b)。沃森-克里克模型提出后,查格夫仍倾向于认为:“能产生6-氨基:6-酮基=1的最令人满意的结构,是两条多核苷酸链与一条多肽链相结合,这样每个肽的羧基通过氢键同腺嘌呤或胞嘧啶的6-氨基相连,而每个肽的氨基同鸟嘌呤或尿嘧啶(或胸腺嘧啶)的6-酮基相连。”(查格夫,1956,252)他觉得只是碱基序列是不够的,而且在分析有机形式时,结构晶体学家其聪明才智无法施展。他说了一句俏皮话,大自然“不只是一位室内装修者”。在《核酸论文集》中,查格夫虚构了一位老化学家同一位年轻的分子生物学家之间的对话,老化学家告诫年轻的辩论者切勿油嘴滑舌。

那是在1889年,杰出的瑞士历史学家雅各布·伯克哈特写信给一位朋友。信中他警告说,他所说的“可怕的简化”即将来临。蝗虫一旦飞临一块农田,庄稼就将毁于一旦;在生物学中某些非常概括的论述,也将使生物学陷入不可救药的境地。

(查格夫,1963,183)

我们可以想象出后来视分子生物学为可耻的过分简化的查格夫早就在考虑碱基配对的某种形式,并认为查格夫因过于简单而加以拒绝。然而,我们有证据说明,查格夫是在考虑碱基与相应的组蛋白多肽链之间氢链连接的某种格式。最近,他试图从结构上解释这些比率,他说道:

我们试验了各种方案和模型,其中某种6-氢基与6-羟基配对以及嘌呤与嘧啶配对在起作用。但是,我不认为我们曾想到过双螺旋结构。然而,我们拿不出一个精确的分子模型来反映出这些……

我在1951年发表的一篇论文中,有一段话几乎承认了我们在配对模型上所作的努力(《生物化学杂志》,第192期,223页):

由于出现这种规律性的例子愈来愈多,因此要问这只是偶然的巧合,还是许多脱氧核糖核酸共有的某些结构性质的一种反映。尽管核酸的组成有很大差别,而且它们的核苷酸序列也看不出有周期性。

(查格夫,1970)

斯特恩对查格夫比率的解释

斯特恩在布鲁克林工艺研究所工作,离查格夫工作的哥伦比亚大学不太远。尽管他们相识,但他们从未在一起讨论过碱基比率的奥秘。直到1951年8月,斯特恩才知道这些比率。他是在美国布鲁克黑文国家实验室的一次关于细胞核的讨论会上知道的。会上,加拿大的杰里·怀亚特宣读了一篇论文,报告他对昆虫病毒、5-甲基胞嘧啶的研究工作及用甲酸水解各种DNA的结果(表14.2)完全证实了查格夫比率的存在。怀亚特研究了DNA的化学分类,使他认为,在高等生物体中,这些分子一定有非常复杂的构造。他接着说:

然而,这种核酸概念所指的复杂性,很难同某些碱基之间奇怪的恒定比率所表示的明显规律性相协调。如果基因的核酸在组成上确有不同,那么,它们的变化必定遵循一种固定的格式,从而使碱基比率保持不变。我们几乎无法猜测这是怎么一回事。

(怀亚特,1952a,214)

表14.2 根据1952年怀亚特提出的碱基比率以及AT型和GC型

(录自怀亚特,1952a,206~209;怀亚特和科恩,1952,846)。

怀亚特宣读这篇论文时,会议已接近尾声。当时已近傍晚,但仍很炎热。所以,他决定尽快念完他的论文。会后作了短暂的但还算透彻的讨论。杰拉尔德·奥斯特指出,不规则的核苷酸顺序的观点,同他和丹尼斯·赖利从DNA“粉末”得到的X射线衍射照片不相一致。这些照片表明,这样有规则的结构不可能存在碱基差异。怀亚特认为“如果你有一种螺旋结构”,这种结构很可能是“碱基自由地凸出,彼此互不干涉。于是,尽管顺序上有差别,在链的骨架上可以有一种有规则的间距”(怀亚特,1952a,216)。斯特恩支持怀亚特,并进一步谈到他过去的氢键连接的碱基配对设想。顿时,你会屏息问道:他真的看出了碱基配对与怀亚特比率之间的联系?但答案是否定的。他的碱基配对是指6-氨基嘌呤跟6-酮基嘌呤和6-氨基嘧啶跟6-酮基嘧啶。这些都是错误的碱基对!两年后,怀亚特才想到怎样来解释碱基比率。1953年3月,《生物化学杂志》收到了怀亚特和科恩合写的论文,其中有一段话:“诱使人们去猜测DNA分子中的腺嘌呤核苷酸和胸腺嘧啶核苷酸、鸟嘌呤核苷酸和胞嘧啶核苷酸之间有规律的结构上的联系,要求它们在数目上相等。”(怀亚特和科恩,1953,780)

怀亚特于1950年回到了加拿大,三年之后他积够了假期而赴欧访问。1953年春,他来到欧洲,因为他妻子想同安德烈·鲁沃夫讨论昆虫的组织培养,因此访问了巴斯德研究所。当时,沃森也在访问巴斯德研究所。同沃森的谈话,给怀亚特留下了难以磨灭的印象。

当时我们围坐在实验室里,吉姆·沃森坐在高凳上,双腿夹住凳脚。他向我们讲述了他和克里克刚想到的关于DNA结构的这一极好的想法。我立刻感到他们的想法一定是正确的,它解释了我获得的数据,过去我一直看不出这些数据到底能说明什么问题。

(怀亚特,1968)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。