第二章 遗传的基本规律

第一节 分离规律

一、孟德尔的实验材料和方法

孟德尔(Mendel,G.J.1822~1884)是奥地利布隆(即原捷克斯洛伐克的布尔诺Brno)地方的神甫。1856年,他选用34个豌豆品种在修道院的园地里种植,经过8年的杂交试验,于1865年发表了论文《植物杂交试验》,首次提出了分离规律和独立分配规律。后来,人们把这两个规律,称为孟德尔规律。孟德尔的成功,与他所选用的实验材料和实验方法是分不开的。

在孟德尔之前,已有不少的学者做过动植物的杂交试验,但为什么只有孟德尔才获得如此巨大的成功呢?除了他本人的因素外,主要是他采用了独特的实验材料和实验方法。孟德尔的实验材料和方法的特点:(1)选用了豌豆作为试验材料,豌豆是自花授粉作物,而且是闭花授粉,能严格地防止外来花粉的干扰,保证试验的准确性。(2)他选用了具有稳定遗传和区分明显的性状,如红花品种的后代开红花,白花品种的后代开白花,黄色籽粒的后代结黄色籽粒,绿色籽粒的后代结绿色籽粒,而且这些性状区分明显,便于研究和进行简明直接的分析。(3)豌豆豆荚成熟后籽粒都留在豆荚中,不会脱落,各种性状的籽粒都能准确计数,这对以研究籽粒为目的的试验是非常重要的。(4)试验贯彻了从简单到复杂的原则。孟德尔一次只研究一对性状的遗传,比如研究红花和白花这一对性状的遗传,就暂时不去管其他性状的差别。在研究清楚一对性状遗传规律的基础上,然后再研究两对或三对性状的遗传规律。(5)应用统计和定量研究的方法。对杂种每一个世代中的每一种类型的植株都进行一一统计,进而明确肯定各类型植株数之间的关系。并且,提出了明确的理论来解释他所获得的试验结果,还进一步设计实验以验证所提出的理论是否正确。他的这种严格谨慎的科学态度,为他的伟大创举奠定了坚实基础。

二、分离的现象及其原理

(一)一对相对性状的遗传

孟德尔选用了具有明显差异的7对相对性状(具有相对差异的一对性状,称为相对性状)的豌豆纯种作为亲本,分别进行了8年的杂交试验,发现了杂种后代性状分离现象。现以孟德尔所做的红花与白花的杂交试验为例进行说明(如图2-1)。

图2-1 豌豆红花和白花一对相对性状的遗传现象

图中: P—表示亲本;♀—表示除去雄蕊只留雌蕊的母本;♂—表示提供花粉的父本;×―表示杂交;![]() 表示自交,即指同一植株上的自花授粉或同株上的异花授粉或遗传组成相同的个体间的交配; F―表示杂种后代; F1―表示杂种一代,即杂交当代母本植株上收的种子及由种子长成的植株; F2―表示杂种二代;依次类推,F3、F4分别表示杂种三代、杂种四代。

表示自交,即指同一植株上的自花授粉或同株上的异花授粉或遗传组成相同的个体间的交配; F―表示杂种后代; F1―表示杂种一代,即杂交当代母本植株上收的种子及由种子长成的植株; F2―表示杂种二代;依次类推,F3、F4分别表示杂种三代、杂种四代。

由图2-1可见,红花作母本和白花杂交,F1的植株全部开红花,在F2的群体中出现了红花和白花两种类型,有705株开红花,224株开白花,两者的比例接近3∶1。孟德尔还做了反交试验,即用白花作母本与红花杂交。结果发现无论是正交还是反交,F1的植株全部开红花,F2的植株中,红花和白花的比例都接近3∶1。孟德尔所做的其他6对相对性状的杂交试验结果见表2-1。

表2-1 孟德尔豌豆7对相对性状杂交试验的结果

孟德尔从以上7对相对性状的杂交结果,看到了两个共同特点: F1所有植株的性状表现一致,都只表现一个亲本的性状。他把具有一对相对性状差异的纯种亲本杂交,F1表现出来的性状称为显性性状,F1没有表现出来的性状称为隐性性状。F2出现显性和隐性两种性状,比例约为3∶1,这就是性状分离现象。由此可见,隐性性状在F1并没有消失,而是隐藏未见,在F2又重新出现了,并且F2群体中显性和隐性植株的比例大致都是3∶1。

(二)分离现象的解释

孟德尔为了解释上述的遗传现象,提出了遗传因子假说:①生物的每一性状是独立遗传的;②相对性状由相对遗传因子(后来称基因)控制;③基因在体细胞中是成对存在的,由于各对基因存在于同源染色体的对应部位上,因此这一对基因称为等位基因,如CC、Cc、cc都是等位基因。在配子形成过程中,成对因子彼此分开,所以每个配子中只含有成对遗传因子中的一个,这就是分离规律的实质;④不同配子结合所形成的后代是杂种,但相对遗传因子在杂种中并不融合,各自保持他们的独立性;⑤杂种产生不同配子在数量上是相等的,而且这些配子相互结合机会相等。为了方便,孟德尔用字母作为各种遗传因子的符号,并且用大写字母代表显性性状,小写字母代表隐性性状。根据孟德尔遗传因子假说,开红花的亲本(纯种)具有一对红花基因CC,开白花的亲本具有一对白花基因cc,两种亲本产生的配子分别为C和c,雌、雄配子结合形成的基因型是Cc,由于C 对c是显性,所以F1植株开红花。当自交时,由于C与c分别分配到不同配子中去,所以产生了两种配子,一种含有C,另一种含有c,两种配子的比例为1∶1,这样雌雄配子都有这两种基因型,结合机会均等,故F2产生了CC、Cc、cc这三种基因型,其比例为1∶2∶1,又由于C对c是显性,所以F2中基因型为CC 和Cc的表现型是开红花,cc表现为开白花,且这两种表现型的比例为3∶1(如图2-2)。

图2-2 豌豆红花和白花一对相对性状的遗传机理

遗传学上,把基因的组成成分称为基因型,如CC、Cc、cc,其中把基因的组成为同质结合(CC和cc)的个体称为纯合体;基因的组成为异质结合(Cc)的个体称为杂合体。把生物个体所表现出来的性状称为表现型,如红花和白花。表现型是基因型和外界环境共同作用的结果。

(三)分离规律的验证

孟德尔的分离规律完全是建立在一种假设的基础上,这个假设的实质是杂种细胞里同时存在显性与隐性基因(即C和c),并且,这一对基因在配子形成过程中彼此分离,互不干扰,因而产生了C和c两种配子。为了证明这一假设的真实性,孟德尔设计了许多方法进行验证。

1.测交法

把被测基因型的个体与相应的隐性个体进行杂交,叫测交。因为隐性个体只产生一种含隐性基因的配子,它和含有任何基因的另一种配子结合,其子代都只表现出另一种配子所含基因的表现型。因此,测交子代的表现型种类和比例正好反映出被测个体所产生的配子种类和比例。即根据测交子代的表现型种类和比例,就可以确定被测个体的基因型。例如,一株开红花的豌豆与一株开白花(cc)的豌豆杂交,由于开白花的豌豆只产生一种含c基因的配子,所以,如果测交子代全部开红花,说明红花豌豆产生了一种含C基因的配子,它的基因型必然是CC;如果测交子代中有开红花的,也有开白花的,二者的比例为1∶1,这就说明开红花的豌豆产生了含C和c两种基因的配子,它的基因型必然是Cc(如图2-3)。

图2-3 豌豆红花和白花—对性状的分离

2.自交法

孟德尔为验证遗传因子的分离,还采用了自交法。对于自花授粉作物来讲,进行自交时,只需套袋防止其他花粉进入即可,不需人工去雄和授粉,因此自交是鉴定植株基因型最简单的方法。如果某植株的自交后代不发生性状分离,就表明它是一个纯合体;如果自交后代发生性状分离,就表明是杂合体。孟德尔认为,在F2代的红花植株中,1/3是纯合体CC,2/3是杂合体Cc,F2的白花植株都是纯合体cc。孟德尔曾经在F2的100株红花植株的自交后代(F3)中,观察到有36株的自交后代全开红花,64株的自交后代分离出3/4红花,1/4白花,表明F2代红花植株中,约有1/3为纯合体,2/3为杂合体。F2的白花植株自交后代全开白花。试验结果和孟德尔的推测是一致的。

3.花粉鉴定法

因为分离规律实质是等位基因在形成配子时发生分离,如果某些性状在配子中就能鉴别出来,那当然是最直接的验证方法了。在植株中,有的性状可用花粉粒进行观察鉴定。如玉米的籽粒有糯性和非糯性两种,已知它们受一对等位基因控制。非糯性为直链淀粉,遇碘呈深蓝色反应,由显性基因Wx控制;糯性为支链淀粉,遇碘呈红棕色反应,由隐性基因wx控制。如以碘液处理玉米糯性与非糯性杂交的F1(Wxwx)植株上的花粉,然后在显微镜下观察,可以见到深蓝色和红棕色的花粉各占一半。由此直接证明,杂种产生了带Wx基因和带wx基因的两种类型的配子,而且比例相等。

三、分离的普遍性

(一)分离的普遍性

分离规律在其他许多植株、动物和微生物中也得到了证实,说明分离规律在生物界中具有普遍意义。例如,植物中,番茄果实的颜色由一对基因R和r决定,红果(R)对黄果(r)是显性。用纯种红果番茄与黄果番茄杂交,F1全部结红色果实,F2 中3/4结红果,1/4结黄果。又如,动物中,绵羊的毛色由一对基因F和f决定,白毛(F)对黑毛(f)是显性。用纯种白毛绵羊与黑毛绵羊交配,F1全部为白毛绵羊,以F1的公羊与母羊交配,F2中3/4是白毛,1/4是黑毛。

以上试验F1表现显性性状,F2呈现3∶1的比例关系,这是具有普遍意义的。但杂种后代实现3∶1的比例关系必须是:(1)杂交亲本是纯合的二倍体;(2)所研究的相对性状由一对基因控制;(3)等位基因之间具有完全的显隐性关系;(4)F1的配子发育良好;(5)F2的个体处于相似的环境下,所调查统计的群体大。

(二)显隐性的相对性

用两个相对性状不同的亲本杂交,F1只表现某一亲本的性状,而另一亲本的性状未能表现,这种显性称完全显性。孟德尔所研究的7对相对性状都是完全显性。除了完全显性外,显性的表现还有不完全显性和共显性等多种形式。不完全显性是指用相对性状不同的两个亲本杂交,F1表现的性状是双亲的中间类型。如紫茉莉的花色,有红色、粉红色和白色,当红色与白色这两个品种进行杂交时,F1的花不是红色而是粉红色,即双亲的中间类型,F2的表现型为1红∶2粉红∶1白(如图2-4)。共显性是指用相对性状不同的两个亲本杂交,双亲的性状同时在F1个体上出现。如正常人的红血球是碟形的,患有镰刀形红血球贫血症的人红血球是镰刀形的,如果患者与正常人婚配,其子女的红血球既有碟形的,也有镰刀形的。

由于显性作用的形式不同,杂种后代在不同的显性条件下,分离的具体形式有所不同,但基因分离的规律是相同的,即由基因型纯合个体自交产生的子代性状必然一致,而由异质结合的杂种自交产生的子代必然出现分离,这是生物性状遗传的普遍规律。

图2-4 紫茉莉花色遗传

四、分离规律的应用

分离规律是最基本的遗传变异规律,它从本质上揭示了基因与性状的关系,阐明了杂种后代分离的原理。掌握这一规律,对于正确认识各种遗传变异现象和指导育种及良种繁育工作具有重要意义,也为学习其他遗传规律和原理奠定了基础。

(一)选育新品种

就是选育基因型优而纯合的个体。因为只有基因型优良才是真正的优良品种,仅仅是表现型优良的个体,基因型未必优良;只有基因型纯合,性状才能稳定。但是基因型是看不到的,只能根据表现型的优劣推断基因型的优劣。所以育种试验的选择必须在肥力均匀一致的条件下进行,避免误选不遗传的变异。

(二)根据分离规律预见杂种后代的表现

在杂交育种中,如果我们需要的性状是个隐性性状,它在杂种一代中不表现出来。这时,如果不了解分离规律,往往只会根据F1的表现来决定取舍,这样就容易把有用的材料抛弃掉。所以,选择必须要到F2才能进行,切不可在F1进行选择。F2是杂交育种选择的关键时期,要求种植的群体数量要大,这样才能增加有利性状出现的概率,从而增加选择的机会。

(三)根据分离规律鉴定品种或品系是否纯合

根据分离规律,纯种自交后代性状不分离,杂种自交后代性状发生分离。在杂交育种中,当选育出有希望成为新品种的材料时,还必须将它自交,直到自交后代性状不再分离,才有可能得到基因型纯合性状稳定的新品种。

(四)指导良种繁育工作

在良种繁育中,要做好去杂去劣和安全隔离工作,其主要目的就是防止品种因天然杂交而发生后代分离,导致品种退化。

第二节 独立分配(自由组合)规律

一、两对相对性状遗传的试验

孟德尔在揭示了一对性状遗传规律的基础上,又研究两对或两对以上性状的遗传,从中发现了第二个遗传的基本规律———独立分配规律(又称自由组合规律)。孟德尔仍以豌豆为材料,选取具有两对性状差异的纯种亲本进行杂交。一个亲本的籽粒为黄色、圆粒,另一个亲本的籽粒为绿色、皱粒,无论是正交还是反交,其F1全部是黄色、圆粒。这表明种子子叶颜色黄色是显性,绿色是隐性;种子形状圆粒是显性,皱粒是隐性。F1自交,F2得到四种表现型的籽粒:黄色、圆粒,黄色、皱粒,绿色、圆粒,绿色、皱粒,比例为9∶3∶3∶1。其图解如下:

以上结果按一对相对性状分析,其分离比例仍然符合3∶1。

F2中:

黄∶绿=(315+101)∶(108+32)=416∶140=3∶1

圆∶皱=(315+108)∶(101+32)=423∶133=3∶1

这说明两对性状在遗传上是彼此独立,互不干扰的,各自都能独立地遗传。F2两对性状自由组合在一起,按照概率原理,两个独立事件同时存在的概率,分别为两个事件单独存在的概率的乘积。因而F2表现型的类型和概率为:

(3黄∶1绿)(3圆∶1皱)=9黄圆∶3黄皱∶3绿圆∶1绿皱

二、自由组合规律的实质及遗传原理

孟德尔认为两对相对性状的遗传产生上述的结果,其实质是控制两对性状遗传的基因分别在两对同源染色体上,因而能够独立地分离,又能自由组合在一起。

现以Y代表黄色,y代表绿色; R代表圆粒,r代表皱粒。这样,黄圆亲本的基因型为YYRR,只能产生含YR基因的一种配子;绿皱亲本的基因型为yyrr,只能产生含yr基因的一种配子。这两种配子结合成F1,其基因型为YyRr,表现型为黄圆。

F1能产生那几种配子呢?按照减数分裂时,同源染色体分开,非同源染色体自由组合的规律可知: Y和y要分开,R和r要分开,在形成配子时,分开的Y和y可以分别与R和r进行自由组合,所以就形成了YR,Yr,yR,yr四种配子,而且比例为1∶1∶1∶1,雌、雄配子都是这四种。

F1自交时,四种精子都以同等机会与四种卵子相结合,结果F2群体中共有9种基因型,四种表现型,其比例为9∶3∶3∶1(如图2-5)。但9∶3∶3∶1的实现仍然是有条件的,这些条件除了和实现3∶1的条件相同外,还必须:①各对等位基因必须位于不同对的同源染色体上;②各对非等位基因之间不存在各种类型的相互作用。

图2-5 豌豆黄圆×绿皱的F2分离图解

三、自由组合规律的验证

(一)测交法

孟德尔为了验证F1(YyRr)确实产生了YR,Yr,yR,yr四种配子,并呈1∶1∶1∶1的比例,他用双隐性的绿子叶、皱粒个体与F1进行杂交。由于双隐性个体只产生一种yr的配子,当它和F1的配子结合后,并不影响F1配子中基因的表现,所以测交子代表现型的种类和比例实际上反映了F1所产生的配子种类和比例。在孟德尔的测交试验中,不论F1作为母本还是父本,测交子代四种表现型均接近于1∶1∶1∶1的比例。图示如下:

(二)自交法

根据分离和独立分配规律,F1纯合植株(基因型为YYRR、yyRR、YYrr、yyrr)自交产生的F2群体中性状不会分离,这类植株在F1群体中应占1/16,一对基因杂合的植株(基因型为YYRr、YyRR、yyRr、Yyrr)自交产生的F2群体,将发生3∶1的性状分离,这种类型在F1群体中应各占2/16。两对基因都是杂合的植株(基因型YyRr)自交产生的F2群体,将发生9∶3∶3∶1的性状分离,这类植株在F1群体中应占4/16,试验结果如下(见表2-2):

表2-2 黄圆绿皱F1的表现型和基因型及其F2的表现

四、多对性状的遗传

在研究了一对、两对性状遗传的基础上,孟德尔又研究了三对性状的遗传,结果发现,只要是n对异质结合独立遗传的基因,在完全显性的条件下,F1产生2n种配子,其配子的组合数为4n; F2的基因型为3n种,表现型为2n种,表现型的比例为(3∶1)n(见表2-3):

表2-3 杂种杂合基因对数与F1表现型和基因型种类的关系

例如以黄色、圆粒、红花植株(YYRRCC)和绿色、皱粒、白花植株(yyrrcc)杂交,三对基因是独立遗传的,F1全部为黄色、圆粒、红花(YyRrCc)。F1进行减数分裂产生了23种配子即8种雌雄配子(YRC,YRc,YrC,Yrc,yRC,yRc,yrC,yrc),F1自交,F1将产生43个组合即64个组合,23即8种表现型,3n即27种基因型。归纳于下表(见表2-4)。

表2-4 黄色、圆粒、红花和绿色、皱粒、白花的F1基因型、表现型及其比例

续 表

针对多对独立遗传的基因而言,要推算某种杂交组合后代的基因型和表现型的种类和比例,可以应用概率原理,采用分枝法进行。如上例中,要推算F1基因型、表现型及其比例,已知三对基因是独立遗传的,F1自交,Yy这对基因自交的子代为1YY ∶2Yy∶1yy,表现型为3黄色∶1绿色; Rr这对基因自交的子代为1RR∶2Rr∶1rr,表现型为3圆粒∶1皱粒; Cc这对基因自交的子代为1CC∶2Cc∶1cc,表现型为3红花∶1白花;因此F1各种基因型和表现型的概率就是相应概率的乘积。在此仅以F1表现型的种类和概率的分析方法图示如下:

五、基因的互作

在独立分配规律中,出现9∶3∶3∶1的分离比例,表明这是由两对基因自由组合的结果。但是,有时两对相对基因的自由组合却不一定会出现9∶3∶3∶1的分离比例,这是由于不同对基因之间相互作用的结果,这种现象称为基因的互作。两对基因互作的方式主要有互补作用、重叠作用、抑制作用、显性上位、隐性上位、积加作用等。不同的互作类型有它们特殊的分离比例。但是,这些互作类型都是在两对独立遗传基因的基础上发生的,因此基因的分离和组合完全符合自由组合规律,表现型的分离比例,则是在9∶3∶3∶1的基础上改变。

1.互补作用

两对基因共同控制一对相对性状的遗传,当两对基因分别处于纯合显性或杂合状态时,决定一种性状的表现,当只有一对基因是显性或两对基因都是隐性时,表现另一种性状,这种基因的互作称为互补作用。以香豌豆为例,两个白花品种杂交,F1开紫花,F1自交,其F2群体出现紫花和白花两类植株,比例为9∶7。图示如下:

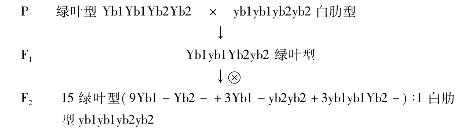

2.重叠作用

两对显性基因同时存在或单独存在,表现同一种性状,都不存在时,表现另一种性状,这种基因互作现象称为重叠作用。即两对基因中的显性基因控制着同一性状的发育,具有重叠作用。因此,把具有相同效应的非等位基因称为重叠基因。例如普通烟草中叶片颜色是受Yb1-yb1,Yb2-yb2两对重叠基因控制的,凡含有Y基因的,不论是Yb1还是Yb2,都表现为绿色茎秆、绿叶片,不含Y基因的,都表现为茎秆、叶肋乳白色,叶片黄绿色。F2表现型的比例为15∶1。图示如下:

3.抑制作用

一个基因本身并不能独立地表现任何可见的效应,但能抑制另一个非等位基因的表现,这种基因称为抑制基因,这种互作现象称为抑制作用。例如玉米胚乳蛋白质层颜色杂交试验中,C是有色基因,I是抑制基因,当I存在时就抑制了有色基因C的表现,胚乳蛋白层表现为白色;当I不存在时C的作用才能表现出来。图示如下:

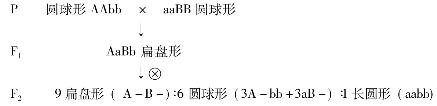

4.积加作用

两种显性基因同时存在时表现一种性状,单独存在时表现另一种性状,都不存在时又表现一种,这种基因互作现象称为积加作用。例如用两种基因型不同的圆球形南瓜杂交,F1产生扁盘形,F2出现三种果形:扁盘形、圆形、长圆形,比例为9∶6∶1。图示如下:

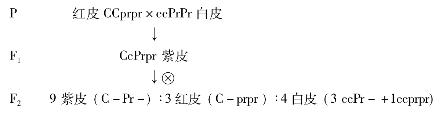

5.上位作用

一对基因对另一对基因的表现起遮盖作用,称为上位作用。起遮盖作用的基因叫上位基因,如果是显性基因,称为上位显性基因,如果是隐性基因,称为上位隐性基因。上位基因不仅对另一个非等位基因表现遮盖作用,同时它本身还能决定性状的表现。

(1)显性上位。例如,西葫芦的显性白皮基因W对显性黄皮基因Y有上位性,当W基因存在时能遮盖Y基因和y基因的作用,表现为W控制的白皮;缺少W基因时则表现Y基因和y基因的黄皮和绿皮。图示如下:

(2)隐性上位作用。例如,萝卜皮色的遗传,当基本色基因C存在时,另一对基因Pr和pr都能表现各自的作用,Pr表现紫色,pr表现红色。缺C基因时,隐性上位基因c抑制了Pr和pr作用,而表现为c基因所控制的白色性状。图示如下:

六、自由组合规律在育种上的应用

(1)自由组合规律揭示了非等位基因之间的重新组合,即基因重组,基因重组是自然界生物变异的重要来源之一。如前文所列举的,F1有两对杂合基因,下一代可产生22=4种表现型,其中2种是重新组合的;如果有三对杂合基因,下一代产生23=8种表现型,其中6种是重新组合的;如果有10对杂合基因,则下一代将产生210=1 024种表现型。这样丰富的变异类型,可以广泛适应各种不同的自然环境,有利于生物进化,也有利于人类从各种变异类型中选育新品种。

(2)根据自由组合规律,可以预测杂交后代中出现理想个体的比例,以及确定种植F1群体的规模。例如,小麦无芒(A)是有芒(a)的显性,抗病(R)是感病(r)的显性,两对性状是独立遗传的。现以纯合的无芒抗病品种(AARR)与有芒感病品种(aarr)杂交,想在F1中得到10株有芒抗病(aaRR)的纯合体,则F1至少要种植多少株,才能满足要求?根据自由组合规律,F1中出现有芒抗病(aaRR)的植株占1/16,故需要种植10×16=160株才能满足要求。

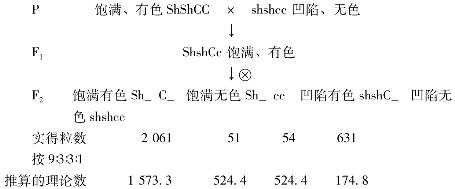

第三节 连锁与互换规律

一、连锁的遗传现象

连锁遗传是研究两对或多对基因同载一对染色体的遗传规律,其遗传表现与独立分配规律有很大的不同。例如,玉米籽粒胚乳有饱满(Sh)与凹陷(sh)的相对差异,糊粉层颜色有有色(C)与无色(c)的相对差异。这两对基因同载于玉米细胞的第九条染色体上。第一组试验以胚乳饱满、糊粉层有色的玉米纯系与凹陷、无色的个体杂交,试验结果如下:

从试验结果可以看出,F2与独立遗传一样也出现了四种表现型,但不符合9∶3∶3∶1的分离比例。其中亲本组合性状(饱满有色,凹陷无色)的实际个体数多,重新组合的性状(饱满无色,凹陷有色)实际个体数少于理论数。说明F1产生的四种配子的比例并不相等,而是亲本组合的配子多,重组型的配子少。

第二组试验以饱满无色纯合体与凹陷有色纯合体杂交,试验结果如下:

从试验结果可以看出,F2也出现了四种表现型,与独立分配的9∶3∶3∶1相比较,仍然是亲本组合性状(饱满无色,凹陷有色)的实际个体数多,重新组合的性状(饱满有色,凹陷无色)实际个体数少于理论数。也说明F1产生的四种配子的比例并不相等,而是亲本组合的配子多,重组型的配子少。

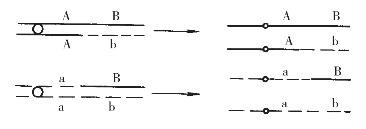

遗传学上,把两个显性性状连在一起遗传,两个隐性性状连在一起遗传的杂交组合,称为相引组,把一个显性性状和另一个隐性性状连在一起遗传的杂交组合,称为相斥组。相引组和相斥组在连锁遗传中,其F1表现型数目是有差别的。

二、连锁与互换的遗传原理

细胞学研究表明,重组型配子的产生是由于减数分裂前期,配了对的同源染色体之间发生了非姊妹染色单体片段的交换,使连锁在一起的基因也发生了交换。连锁与交换的遗传机制如下:

(1)各基因在染色体上有一定的位置,呈线性排列。

(2)两对基因位于一对同源染色体的不同位点上。

(3)染色体在间期复制,形成两条染色单体,基因也随着复制,减数分裂前期同源染色体配对后形成四合体。

(4)非姊妹染色单体片段的交换。先在两基因位点之间相对等的位置上发生断裂,然后在非姊妹染色单体之间重新连接起来,随着染色体片段的互换,基因也发生了交换。

(5)经过染色体片段的互换,形成四种基因组合的染色单体,经两次细胞分裂分配到四个子细胞中去,以后发育成四种配子,其中两种是亲本组合的配子,两种是重新组合的配子。

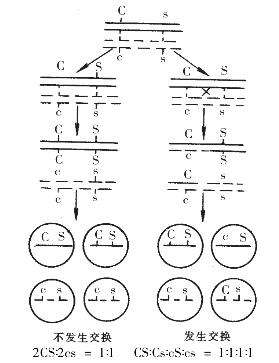

由此可见,当一个孢母细胞的一对同源染色体在两个基因位点之间发生了一次交换,形成的四个配子中,必定有两个是亲本组合的,两个是重新组合的,四种配子的比例为1∶1∶1∶1。但连锁遗传试验表明,产生的四种配子的比例并不相等,亲本组合的配子多于重新组合的配子。这又如何解释呢?研究认为,在多数情况下只有一部分孢母细胞在两个基因位点之间发生交换,不发生交换的孢母细胞产生的配子都是亲本组合的。见图2-6所示。

图2-6 连锁基因交换和未交换的结果

为了进一步说明这个问题,假定有100个孢母细胞,其中有40个孢母细胞发生交换,60个孢母细胞不发生交换,F1的基因型中,以每个孢母细胞产生四个配子计算,100个孢母细胞产生的配子种类和数目如下表:

假定全部孢母细胞在A和B基因位点之间都发生了交换,重组型配子就占总配子数的50%,这就和独立遗传没有什么区别了;如果全部孢母细胞在A和B基因位点之间不发生交换,则不产生重组型的配子,这种现象称为完全连锁。但完全连锁现象很少见,大多数的连锁都是能够产生少数交换型配子的不完全连锁。

连锁遗传现象中谈到的玉米胚乳糊粉层的连锁试验,就是产生了少数交换型配子的不完全连锁。

三、交换值及其测定

(一)交换值

也称重组率,是指杂种(F1)产生的重组型配子数占总配子数的百分率。计算公式是:

![]()

(二)交换值的测定

从交换值的计算公式可知,要估算两对基因间的交换值,必须要知道F1产生的各类配子数。测定F1配子数的方法有测交和自交两种。

1.测交法

就是用F1与双隐性的个体杂交,测交子代出现的表现型种类和比例,实际上反映了F1所产生的配子种类和比例,从而利用测交子代的资料求算出交换值。现以玉米相引组和相斥组的测交试验说明。

相引组是以玉米胚乳饱满、糊粉层有色(ShShCC)与凹陷、无色(shshcc)杂交,相斥组是以饱满、无色(ShShcc)与凹陷、有色(shshCC)杂交,产生的F1再与凹陷、无色shshcc的个体杂交,试验结果见表2-5。

表2-5 玉米两对性状相引组、相斥组的测交结果

从测交试验结果看出:①F1产生了四种配子,但四种配子的比例不相等,而是亲本组合的配子多,重组型的配子少。相引组的交换值=〔(152+149)/8 368〕×100%=3.6%(即1.8%+1.8% =3.6%);相斥组的交换值 =〔(638+ 672)/ 44 595〕×100%=2.94%(即1.43%+1.51%=2.94%)。②亲本组合的两种配子出现的概率基本相等,两种重组型的配子出现的概率基本相等。因此,如果知道了交换值,就可以算出F1所产生的四种配子所占的百分比。如以P代表交换

值,则两类重组型配子的百分比分别为![]() ,两类亲本组合配子 的百分比分别为

,两类亲本组合配子 的百分比分别为![]() 。上例中相引组的交换值为3.6%,则两类重组型配子的百分比分别为

。上例中相引组的交换值为3.6%,则两类重组型配子的百分比分别为![]() 。两类亲本组合配子的百分比分别为

。两类亲本组合配子的百分比分别为![]() 。

。

2.自交法

就是利用F1的资料求算交换值。现以玉米试验资料为例进行说明。

经分析已知,F1产生了四种配子,分别为ShC、Shc、shC、shc,现用a、b、c、d分别代表四种配子所占的比率,已知亲本组合的两种配子出现的概率相等,两种重组型的配子出现的概率相等,于是a=d,b=c,a+b=c+d=0.5(因为a+b+c+d=1)。因此只要求出任何一种配子的比率,就可以算出另外三种配子的比率。其中以计算双隐性配子shc的比率最简单,因为在F1群体中基因型为shshcc的个体只有一种,它是由shc雌配子和shc雄配子结合而成的,基因型为shshcc的个体占F1群体的百分比为d2,然后开平方,就是shc配子的比例(d)。

本例中双隐性个体凹陷无色(shshcc)占F1总数的百分比为: 631/2 797=22.6%;配子shc的比率为:

![]()

研究表明,染色体上发生交换的位置一般是随机的,根据基因在染色体上呈直线排列的理论,当两基因位点相距越远,就越有机会发生交换,新组合的配子数越多,交换值越大。所以交换值可以用来表示基因间的相对距离和基因间的连锁强度。交换值越大,基因间的距离越远,连锁强度越小。反之,交换值越小,基因间的距离越近,连锁强度越大。

交换值的变化幅度在0~50%之间,如果交换值为0,表示两对基因间是完全连锁,不产生重组型的配子;当交换值接近50%时,表示连锁基因间的距离很远,难于觉察基因间的连锁,近似于独立遗传。交换值大于0而小于50%的连锁遗传,为不完全连锁遗传。

四、基因定位

遗传学上,把交换值看做基因间的遗传距离,以1%交换值作为一个遗传距离单位。根据交换值来确定基因在染色体上的排列顺序和基因间的遗传距离,就称为基因定位。

基因定位的主要方法有两点测验和三点测验两种。

(一)两点测验

两点测验是利用F1与双隐性个体测交,计算两对基因间的交换值,得到遗传距离,这是基因定位的基本方法。例如,玉米籽粒的有色(C)对无色(c)为显性,饱满(Sh)对凹陷(sh)为显性,非糯性(Wx)对糯性(wx)为显性。为了确定Shsh、Wxwx、Cc这三对基因是否连锁以及在染色体上的排列顺序和基因间的遗传距离。需要设计三个试验进行三次测交才能完成。

第一个试验:用饱满、有色的纯种玉米(ShShCC)与凹陷无色的玉米(shshcc)杂交,再让F1(ShshCc)与凹陷无色(shshcc)的双隐性个体测交。根据测交子代,计算出Shsh与Cc两对基因间的遗传距离。

第二个试验:饱满、糯性的纯种玉米(ShShwxwx)与凹陷、非糯性的玉米(shshWxWx)杂交,再让F1(ShshWxwx)与凹陷、糯性(shshwxwx)的双隐性个体测交。根据测交子代,计算出Shsh与Wxwx两对基因间的遗传距离。

第三个试验:用非糯性、有色的纯种玉米(WxWxCC)与糯性、无色(wxwxcc)的玉米杂交,再让F1(WxwxCc)与糯性无色(wxwxcc)的双隐性个体测交。根据测交子代,计算出Wxwx与Cc两对基因间的遗传距离。

如果上述三个试验分别测得Shsh与Cc两对基因间的遗传距离为5,Shsh与Wxwx两对基因间的遗传距离为7,Wxwx与Cc两对基因间的遗传距离为12。则这三对基因的排列顺序是: Shsh这对基因在中间,Wxwx与Cc这两对基因分别在Shsh的两侧,至于Wxwx与Cc这两对基因谁在Shsh这一对基因的哪一侧,需要根据它们与第四个基因之间的交换值来确定。

遗传试验表明,当连锁基因之间的距离超过5个遗传单位,两点测验就不准确,加之两点测验要做三次测交才能确定三个基因的顺序的遗传距离,工作烦琐。

(二)三点测验

三点测验是基因定位最常用的方法,它通过F1一次测交,就能同时确定三对基因在染色体上的排列顺序和遗传距离。以玉米为例说明如下:

用无色、饱满、糯性的纯合亲本和有色、凹陷、非糯的纯合亲本杂交,再让F1与无色、凹陷、糯性的三隐性个体测交。为了简明,用“+”号代表相应的显性基因。测交结果如下:

从上表可知,F1是三对基因的杂合体,产生了8种类型的配子,这8种配子可分为四类:亲本型配子,单交换1配子,单交换2配子,双交换配子。测交后,产生相应的8种表现型的子代。按子代的数量分配看,亲本类型最多,双交换类型最少,这是三点测验中测交子代数量分配的一般规律。从双交换配子与亲本组合配子的比例中看出,位于中间的基因改变了与相邻两对基因原有的连锁关系。

三对基因的排列顺序及遗传距离的分析步骤如下:

(1)首先找出哪对基因位于三对基因的中间。用测交子代中数量最少的双交换类型的配子与数量最多的亲本型的配子进行对比,鉴定出哪一个基因改变了亲本配子原来的连锁关系,说明该基因位于中间。如上述测交试验中,双交换的两种配子c sh wx和+++与亲本的两种配子c+wx和+sh+对比,双交换中的Shsh这对基因改变了,因此,Shsh这对基因位于三对基因的中间。

(2)计算双交换值。双交换值为双交换配子占总配子的百分率。

双交换值=〔(4+2)/6 708〕×100%=0.09%

(3)计算单交换值1和单交换值2。先分别计算单交换值1和单交换值2的重新组合配子所占的百分率,再加上双交换值,就等于单交换值1和单交换值2的交换值。为什么要加上双交换值呢?这是因为双交换通过了两个单交换区域。然后分析单交换1或单交换值2发生在哪两个基因之间,用单交换1或单交换值2的配子与亲本配子对比,此时的亲本配子中间的基因已经固定,经对比,哪个基因改变了,就是哪个基因与中间基因发生了交换。

单交换值1=〔(116+113)/6 708〕×100%+0.09% =3.5%,是C与Sh之间发生的单交换值。

单交换值2=〔(626+601)/6 708〕×100%+0.09% =18.4%,是Wx与Sh之间发生的单交换值。

(4)根据三点测验算得的资料,将基因排列顺序及两个单交换值绘图表示如下:

(三)干扰与符合

当一个单交换产生后会不会影响另一个单交换的发生?如果两个单交换的发生彼此是独立的,它们就应互不干扰地发生。根据概率原理,双交换的理论值就应该是相邻两个单交换值的乘积。上例中,理论的双交换值应为:

单交换值1×单交换值2=3.5%×18.4%=0.64%

但实际上得到的双交换值只有0.09%,说明一个单交换发生后,第二个单交换发生的机会就减少了,这种现象称为干扰。通常用符合系数表示干扰的程度,其计算公式为:

![]()

上例中的符合系数为: 0.09/0.64=0.14

符合系数变动于0~1之间。符合系数为0时,表示双交换没有发生,完全干扰。符合系数为1时,表明两个单交换独立发生完全没有干扰。

五、连锁遗传规律在育种上的意义和作用

(一)证实了基因与染色体的关系

连锁遗传规律证实了位于同一条染色体上的基因具有连锁关系,通过非姊妹染色单体间染色体片段的交换,产生重组型的配子,实现基因的重组,为生物的变异提供了基础。

通过交换值的测定,进一步确定了基因在染色体上排列的顺序和基因之间的遗传距离,为绘制各种生物基因连锁图提供了依据。

(二)根据连锁遗传规律,可以预测杂交后代中出现理想类型的比例,确定种植F1群体的规模

例如,番茄中有一种矮生性状(d)与抗病性状(R)有较强的连锁关系,交换值为12%。用矮生、抗病(ddRR)亲本与正常感病(DDrr)亲本杂交,想在F1中得到10株正常、抗病(DDRR)的纯合体,则F1至少要种植多少株?根据题意,双亲为相斥组的杂交组合,F1产生的两类重组型的配子(dr和DR)各为12%÷2=6%,两类亲本型的配子(dR和Dr)各为(100%-12%)÷2=44%,F1中正常、抗病(DDRR)的纯合体是由雌配子DR和雄配子DR结合而成的,因此F1中正常、抗病(DDRR)的纯合体出现的概率为6%×6%=0.36%,想在F1中得到10株正常、抗病(DDRR)的纯合体至少要种植2 778株。

(三)为杂交亲本的选配提供依据

根据连锁遗传规律,当基因间的连锁强度越大,F1中出现重组型的个体越少,因此在育种工作中,要尽量避免选用不良性状与优良性状紧密连锁的材料作为杂交亲本。

(四)利用性状间连锁的关系,提高选择效率

例如,大麦中的抗秆锈与抗散黑穗病基因是紧密连锁的,只要选择抗秆锈病的优良单株,也就同时得到了抗散黑穗病的材料。

六、性别决定与性连锁

(一)性染色体和性别决定

性别是动物中最容易区别的性状,同其他性状一样,性别也是由遗传物质控制的。性别决定中,最常见的是以性染色体决定性别。

1.性染色体

生物体细胞中,直接与性别决定有关的一对染色体称为性染色体,其余的各对染色体称为常染色体,通用A表示。常染色体的各对同源染色体一般都是同型的。性染色体一般是异形的,即两条染色体的大小、形态、结构和功能不同。

2.性别决定

由性染色体决定性别的方式主要有两种类型:

(1)XY型。以X和Y分别代表两条性染色体,雌性为XX,雄性为XY。例如人的体细胞中有23对染色体,其中22对为常染色体,1对为性染色体。女性的性染色体为XX,男性的性染色体为XY。这种性别决定类型的个体,进行减数分裂产生配子时,雌性个体只产生一种雌配子,即X,雄性个体产生两种配子,即X和Y。当雌雄配子受精结合时,含有X染色体的雌配子与含X染色体的雄配子结合,发育成雌性个体(XX);含有X染色体的雌配子与含Y染色体的雄配子结合,发育成雄性个体(XY)。图示如下:

XY型性别决定在生物界中较为普遍,所有的哺乳动物,很多的雌雄异株植物,很多昆虫、某些鱼类、某些两栖类等的性别决定属于XY型。

(2)ZW型。这种类型与XY型相反,雌性为ZW型,雄性为ZZ型。这种性别决定类型的个体,进行减数分裂产生配子时,雌性个体产生Z和W两种比例相等的配子,雄性个体只产生含Z的配子。当雌雄配子受精结合时,含有Z染色体的雌配子与雄配子结合,发育成雄性个体(ZZ);含有W染色体的雌配子与雄配子结合,发育成雌性个体(ZW)。雌雄性别之比也是1∶1。

ZW型性别决定在生物界中有鸟类(包括鸡、鸭等),某些鱼类,某些两栖类和爬行类,家蚕等鳞翅目昆虫,植物中的草莓等的性别决定属于ZW型。

性别决定除了受性染色体的作用外,也受环境条件的影响,例如母鸡打鸣的现象,这是由于原来生蛋的母鸡因患病或创伤而使卵巢退化或消失,使精巢发育并分泌出雄性激素,从而表现出母鸡打鸣的现象。在这里,激素起到了决定性别的作用。检查这只性别已经改变的母鸡的性染色体,仍然是ZW型,没有变化。环境条件对植物性别的分化也有一定的影响。如雌雄同株异花的黄瓜,在早期施用较多的氮肥,可以有效地提高雌花形成的数量。适当缩短光照时间,也可以达到以上目的。南瓜降低夜间温度,会使雌花数量增加。

(二)性连锁

性连锁又称伴性遗传,是指连锁在性染色体上的某些基因的遗传,会伴随着性别的不同而不同的现象,称为伴性遗传。

遗传研究表明,性染色体中的X染色体和Y染色体所载的基因数量不同。目前在X染色体上发现的基因较多,而在Y染色体上发现的基因较少。因此当性染色体为XY或(ZW)时,往往只在X(或Z)染色体上存在基因。

人类的色盲遗传是伴性遗传。最常见的是红绿色盲(分不清红色和绿色)。红绿色盲为隐性基因(b)控制,只存在X染色体上,Y染色体上没有与之对应的等位基因。因此,对于隐性性状的色盲来说,女性(XX)必须在两条染色体上都存在b基因,即Xb Xb才表现色盲,XB Xb的女性只是色盲基因的携带者,表现正常;而男性只要X染色体上存在b基因,即Xb Y就表现色盲。所以色盲患者在男性中出现的概率大,而在女性中出现的概率小。据调查,我国男子色盲患者为7%,而女性患者仅为0.5%。人类的色盲遗传图示如下:

性连锁遗传在动植物中较为普遍。在人类中已发现有20多个性连锁基因,其中有些属致病基因,其遗传方式与色盲的遗传相似。在家禽及桑蚕的繁育生产中,根据性连锁遗传的原理和性状的表现,进行雌雄早期鉴别,早已在生产中得到应用。

复习思考题

1.解释下列名词:

相引组 相斥组 单交换 双交换 交换值 伴性遗传

2.用什么方法可以证明Aa和Bb两对基因是独立遗传的还是连锁的?

3.试述交换值、连锁强度、连锁基因间距离三者的关系。

4.已知Dd和Ee两对基因是连锁的,交换值为20%。试写出下列基因型个体产生的配子种类及其比例:

![]()

5.番茄高茎(T)是矮茎(t)的显性,正常叶(S)是皱缩叶(s)的显性。现用高茎、正常叶与矮茎、皱缩叶杂交,子代与矮茎、皱缩叶测交,子代的四种表现型和个体数为:

高茎、正常叶 84株 矮茎、正常叶 18株

高茎、皱缩叶 16株 矮茎、皱缩叶 82株

试问这两对基因是否连锁?如果连锁,交换值为多少?

6.经测交试验鉴定结果,三对基因的杂合体产生的8种配子及数目如下:

试写出基因在染色体上的排列顺序和遗传距离。

7.人类血友病是由隐性基因(h)控制的,属于伴性遗传。试分析,父母均为正常,其子女会出现血友病吗?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。