剑桥大学的英国经济学家马尔萨斯首次提出了可持续问题。他指出,人口增长总是倾向于超过可获得的资源量,从而导致贫困和痛苦。基于这个假定,人口控制是非常必要的。1972年,罗马俱乐部发表了《增长的极限:罗马俱乐部关于“人类困境”的研究报告》,报告认为,如果任凭人口、工业化、污染、粮食生产、能源消费和资源(包括石油和天然气)枯竭等当前世界基本趋势继续发展,当代工业文明将难以为继,“在这座行星上的增长将在100年内达到极限。”[43]报告还发出警告,全球不仅资源即将耗竭,而且碳排放将导致全球变暖问题。

现在,世界能源体系的限度包含相互矛盾的两个问题:第一个问题是石油耗竭。能源是不可再生资源,当代人利用越多,子孙后代可用的能源就越少,而且石油注定在未来数十年间耗竭。这就说明,迅速耗尽石油是错误的,保存石油资源是正确的,因为这对我们的后代有利。第二个问题是全球变暖。利用化石能源导致向大气中排放温室气体,继续排放可能导致2050年全球气温升高1.5摄氏度。正是在这个基础之上,1987年勃兰特委员会在《我们共同的未来》中提出了可持续发展的概念。可持续发展并不是一种固有的和谐状态,而是结合当前和未来需要,改变资源利用方式、投资方向、技术研发导向和制度设计的一个过程。[44]也有学者提出,可持续发展是一种满足现有需求同时为子孙后代保护环境的发展。[45]克服这两大矛盾的唯一途径,就是化石能源的去碳化和转向新能源利用。

一、石油峰值

地球蕴藏的石油资源总量巨大,但绝非取之不尽用之不竭。随着世界经济全球化、地球村人口增长越来越快、发达国家的高消费以及新兴工业化国家的崛起,世界能源消费不断增长,作为世界主要能源的石油产量已经达到或接近于峰值,石油峰值是发生广义能源危机的信号,说明石油资源将在未来数十年之内耗竭,全球能源供应安全将面临最严重的挑战。

(一)石油峰值理论

如果我们知道世界石油资源总储量,那么我们就知道全世界还剩下多少石油。然而,我们理所当然不知道世界石油资源的总储量。[46]为了分析世界石油资源何时耗尽的问题,美国地质勘测局(USGS)的科学家金·哈伯特(M.King Hubbert)于1956年提出了钟形曲线理论(Hubbert curve)或石油峰值理论(peak oil),该理论描述了可采石油资源不可避免的耗尽过程。石油峰值是指“石油供应的增长不能满足需求增长的某一时刻”。[47]以油田为例,当开采量超过储量的一半时,石油产量就达到峰值,此后仍能继续开采,但石油产量呈现平稳、持续的衰减。从全球来说,石油峰值是指当前石油开采量已经超过可采总量的一半,石油开采量在越过峰值之后将呈现不可逆转的下降趋势。在这种情况下,需求增长必然导致石油短缺,石油价格则随着原油资源总量的日益稀缺而逐步上涨。

石油峰值是判断石油耗竭的重要依据,但它是一个相对的概念,影响石油峰值的主要因素是技术进步、石油价格、天然气和非常规石油的开发。首先,在新技术的支持下,石油公司拥有开采原来认为不可开采的石油资源的能力。勘探技术的进步可以增加探明储量,探明储量是指经过详细勘探,在目前和预期的当地经济条件下,可用现有技术开采的数量。开采技术的进步可以提高探明可采储量,探明可采储量是在现有的经济和生产条件下,可从探明储量中开采到地面的数量,也就是探明储量乘采收率,可采储量会随着开采技术的进步而增加。因此,技术进步可以使全球石油储量最大化,推迟石油峰值到来的时间。1920年,美国地质勘测局(USGC)宣称世界石油仅剩余600亿桶。到50年代,地质学家发出警告,世界石油剩余6 000亿桶,自此以后,美国地质勘测局估计的世界石油储量不断发生变化,1970年估计为1.5万亿桶,1994年为2.4万亿桶,2000年为3万亿桶。2000年世界石油储量是20年代石油储量的50倍,况且这个数据还是在世界石油产量经历了80年的持续增长之后得出的。[48]其次,价格因素决定着石油在全球能源市场上的消费量,高油价可以减少石油消费,因而推迟了石油峰值到来的时间,相反,低油价刺激石油消费,因而加速了石油峰值的到来。第三,天然气和大量非常规石油的开发利用对石油消费水平的影响。根据各种估计,全球常规石油储量大约为6—8万亿桶,非常规石油储量与之相当甚至略多。自从第一口油井出油以来,全世界总共消费了约1万亿桶石油。假如非常规石油储量同样是6—8万亿桶,那么尚未开采的剩余石油储量约为12—16万亿桶,当然,并不是所有石油都是可开采的。[49]

显而易见,石油峰值是判断石油耗竭的一个依据。世界石油资源储量是一个恒数,在越过石油峰值之后,世界石油储量将日益耗竭。一旦常规石油产量达到峰值,那么此后石油产量每年将大约递减3%,因为剩余能源储量的开采难度越来越大。石油资源的耗尽意味着人类面临着一场真正的全球性能源危机。对产油国来说,石油是最有价值的国家资产,其耗竭意味着这些国家失去了最大的财政来源。对消费国来说,化石能源是现代生活方式的支柱,其耗竭将迫使整个现代生活方式转型。

(二)美国的石油峰值

美国一直是世界石油生产大国和消费大国,关于石油即将耗尽的预言始终是美国挥之不去的阴影。哈伯特曾预测美国石油产量在1965—1970年期间达到峰值,实际上美国石油产量于1971年达到石油峰值,这说明哈伯特理论是正确的。

早在南北战争之后,随着石油消费增长,美国东部地区的报纸就开始报道关于石油即将耗尽的消息。1911—1918年期间,美国石油消费增长了90%,1919年美国地质勘测局(USGS)预测美国石油储量将在10年内耗竭。第二次世界大战期间,反法西斯同盟国面临紧张的石油供应问题,从而加剧了美国对国内石油储量耗竭的担心。1941年美国专家预测,如果不能发现新的石油储量,那么按石油消费率来算,美国国内现有石油储量只能维持14年。1942年,美国战时石油管理局和战时石油工业理事会分别提出的研究报告显示,自从战争爆发以来,美国石油产量超过了新发现的储量。尤为严重的是,战时石油和石油产品的需求提高了,新发现的石油储量却减少了。如果这些趋势继续发展,美国将注定失去石油自给自足的地位。[50]普遍认为,美国将很快成为一个石油进口大国。1943年1月,美国国务卿赫尔建立了国际石油政策委员会,开始研究和预测战后海外石油供应问题。1946年美国石油消费量超过了生产量,1947年美国首次成为石油净进口国。

从艾森豪威尔到尼克松,美国政府对外国石油进口实行限制政策,以保护国内石油公司免受外国廉价石油的威胁。1953年,美国对外石油进口依存度达到10%,引起工业界的恐慌和不安,它们认为依赖外国石油是一个威胁。1954年美国政府实行石油进口自动配额制度,规定每年石油进口量不超过消费量的12%。美国政府还给国内石油产业给予巨额补贴和减税政策。“从国家能源安全的角度来说,正是这项政策导致国家能源储量的耗竭。”[51]尽管美国仍然是世界上最大的石油生产国,但国内消费者的支付每年高达400—700亿美元。在纽约,国内原油是进口原油价格的两倍。[52]

1971年,美国石油产量达到峰值后就趋于下降,美国开始大量进口外国石油,当年每天进口量约为600万桶,2001年美国石油产量下降了39%。不论美国国会是否允许在北极国家野生动物保护圈(ANWR)和其他环境敏感地区开采石油,美国都不可能恢复历史产量。2011年,美国进口石油高达4.51亿吨,其中自欧佩克国家的石油进口超过1.86亿吨,加拿大是美国最大石油进口来源国,美国从加拿大进口石油超过1.1万吨,[53]沙特阿拉伯、墨西哥、委内瑞拉、尼日利亚和伊拉克都是重要的石油进口来源国。

哈伯特的石油峰值理论只具有相对正确性,因为美国是一个特例,美国是世界上石油勘探最密集、开发最充分的国家,这样哈伯特在美国的成功就有侥幸的成分。“美国对其地下的了解程度是世界上除欧洲之外的其他国家的100倍以上。例如,得克萨斯州一个州就钻了将近100万个油井,而伊拉克全境只有2 300个,同时,当前美国有56万个油井在产油,而沙特阿拉伯只有1 500个多一些。”[54]哈伯特之所以成功,就在于美国石油工业已经成熟。

(三)全球石油终结论

1970年美国石油产量达到峰值以后,全球石油终结论就成为国际能源政策争论的焦点之一。近年来,尽管人们在什么是石油峰值以及石油峰值何时到来这两个问题上尚未达成一致,但这场争论的强度显著增加,反映了人们对日益迫近的石油峰值的高度关注。一般来说,当前关于石油峰值的争论,其关键并非在于是否会出现石油峰值,而是聚焦于石油峰值何时到来,因此形成了两派观点,一是悲观派或早到派,二是乐观派或晚到派。

以马修·西蒙斯(Matthew Smimons)为代表的悲观派认为,人类已经消耗了一半的石油资源,全球石油峰值已经到来,目前石油产量处于供给曲线向下倾斜的线上,其理论底点则代表着石油资源的绝对耗竭。1998年3月,石油工业地质学家科林·坎贝尔(Colin J Cambell)和杰恩·拉埃勒尔(Jean H Laherrere)发表《廉价石油的终结》一文,预测世界石油产量可能在10年内达到顶峰。坎贝尔和拉埃勒尔关于石油产量峰值的文章立即引起了国际能源机构(IEA)和经济合作与发展组织能源机构的关注。[55]根据美国地质测量局的估计,世界最多还有30 000亿桶石油储量,假如全球每年消费量增长2%,那么石油生产将于2030年达到峰值,有些专家悲观地估计只有20 000亿桶,那么2010年世界石油生产已经达到了峰值。实际上,过去30年期间石油勘探发现的新储量一直在下降,因此专家们认为,后一种估计的可能性更大。[56]也就是说,世界已经处于石油峰值。其理由如下:

第一,从全球范围来看,中东、北美、东亚和俄罗斯的多数高产油田已经达到或越过峰值,这些成熟老油田的产量逐年降低已经是一个事实。西蒙斯指出,1970年以来开采的几乎所有油田都已达到生产顶峰,并开始快速衰退。例如,20世纪80年代拯救西方国家的北海油田已达到峰值。从国家来说,除了欧佩克成员国,其他所有国家的石油产量都已达到峰值,目前处于产量下降阶段,这些国家达到石油峰值的时间如下:奥地利(1955)、德国(1967)、美国(本土48州,1971)、加拿大(1974)、罗马尼亚(1976)、印度尼西亚(1977)、美国(阿拉斯加,1989)、埃及(1993)、印度(1995)、叙利亚(1995)、加蓬(1997)、马来西亚(1997)、阿根廷(1998)、委内瑞拉(1998)、哥伦比亚(1999)、厄瓜多尔(1999)、英国(1999)、澳大利亚(2000)、阿曼(2001)、挪威(2001)、也门(2001)、丹麦(2004)和墨西哥(2004)。石油产量的边际成本很高,沙特阿拉伯石油部长纳伊米曾说,21世纪初将石油的日产量提高1桶需要2 000美元,而现在这一成本已攀升到了10 000美元。[57]

第二,全球新油田的发现率明显降低。20世纪60年代新油田的发现率达到了顶峰,当时新增石油储量增加了4 480亿桶,自此以后,新油田的发现率逐年下降而消费量却逐年增加。到20世纪80年代,石油净抽采量首次超过了新增石油储量,而现在每年石油开采量与新增储量之比高达2∶1,2002年以来,全球石油消费量是新发现石油储量的4倍,这就意味着不断增长的石油消费实际上是依靠老油田得以维持的。这种模式将不可避免地导致石油储量的耗竭。

第三,地球陆地上已经不可能发现巨型油田。所谓“大象”级的巨型油田都是在20世纪60—70年代发现的,20世纪90年代仅在哈萨克斯坦发现了一个超级油田(卡什甘油田),多数科学家认为,在大陆上发现超级油田的可能性已经微乎其微,“与当今任何一位石油地质学家或地球物理学家交谈,你都会听到相同的说法:几乎所有蕴藏量为数十亿桶的油田都已经被找到了。”[58]随着成熟老油田产量下降,附近地区又没有发现新油田,石油公司别无选择,只能到遥远而危险的地区去勘探,如撒哈拉以南非洲、墨西哥湾深海区和俄罗斯远东地区。现在新发现的油田主要位于那些因为地质、环境或政治原因而难以钻探的地区。

第四,“易采石油”时代已经终结,世界进入“难采石油”时代。一般来说,石油资源的开采规律是先开采距离近、条件好、没有政治障碍的地区,然后才开采距离远、准入难、缺乏吸引力的地区。[59]现在,石油开采正向深海区和极地延伸,但石油开采成本高昂,以墨西哥湾“杰克二号”油田为例,该油田位于海平面以下2公里深处,油井钻探到海底以下6公里,需要安装一条8公里长的管道才能触及海底油层。巴西的卡里奥拉油田,位于水下2公里,海床以下6.7公里。假设扣除开采中消耗的能源、劳动力以及运营成本,油价需要高于每桶150美元才能保证该油田盈利。[60]这就是说,如果要将深海区的石油储量变为现实产量,需要巨大的投资。况且,在深海区发现巨型油田的可能性不大。

第五,未来世界石油需求将由中东地区来满足,尤其是沙特阿拉伯,但有充分的证据表明,中东的石油储量正在耗竭。国际能源署认为,欧佩克成员国普遍夸大了石油储量,1980年以来,沙特阿拉伯和科威特将其储量上调了50%,委内瑞拉上调57%,阿联酋和伊拉克都大幅上调储量,欧佩克的石油储量从1985年的5 260亿桶猛增到1990年的7 660亿桶,从而导致世界石油储量增加了30%以上。这些储量与实际的新增储量发现几乎没有关系,事实上当时这些国家很少有勘探活动。[61]欧佩克大幅提高石油储量的原因在于,当时欧佩克开始实行石油生产配额政策,成员国的生产配额与其石油储量成正比。在这种情况下,如果石油消耗维持在每年约310亿桶的速率,到2040年世界石油就会耗竭。[62]有证据表明,沙特阿拉伯的石油产量已经接近极限。马修·西蒙斯在《沙漠黄昏》一书中列举了许多证据,说明石油产量占沙特70%的加瓦尔油田正陷入困境。国际能源机构在《2005年世界能源展望》中引用了西蒙斯在《沙漠黄昏》中的相关看法,即世界最大的加瓦尔油田正接近生产峰值。美国能源部原先并不认同西蒙斯的看法,可是在2004—2006年却改变了之前的观点,认为到2025年,沙特阿拉伯的石油产量将下降33%。[63]

但是,乐观主义者并不相信石油峰值的说法,因为哈伯特石油峰值理论虽然在预测美国石油峰值上取得成功,但放大到全球范围就暴露出很多问题。首先,哈伯特理论只具有部分适用性。它可能预测石油工业高度成熟地区的峰值。甚至在这些地区哈伯特理论也只有部分适用性,以美国为例,美国地下深处仍然有大量的石油,只是由于经济和技术的原因不能开采而已。其次,哈伯特低估了影响石油资源演化的很多变量的动态特性。第三,哈伯特理论根本无法预测对影响生产的政治决策、影响消费的习惯变化、对生产和消费都有影响的价格趋势和技术进步等因素。第四,根据苏联学派的无机成因理论,石油可以在地壳深处形成。深层非生物或者无生命成因理论,这一充满魅力的反传统观点带领人们找到了非沉淀性油田,地下晶体岩层也存在碳氢化合物。2004年美国科学家提出了新的佐证,碳氢化合物可能源于水和岩石的简单反应,而不仅仅来自于活的有机物的分解。[64]

以欧佩克为代表的乐观派认为,全球石油储量足以满足相当数量的石油需求的增长,在2030年之前不会发生石油峰值问题。在2006年9月欧佩克的研讨会上,沙特石油公司的首席执行官居马指出,当前全球石油开采量仅占可开采原油储量的18%,以目前的开采速度,全球石油可以继续供应140年。[65]迈克尔·伊科诺米蒂(Michael J.Economides)及其合作者在《石油的颜色》(The Color of Oil)一书中预测,至少在未来300年内,世界石油将不会耗尽。而天然气的前景更为乐观,比起石油,天然气供应至少还要延续几个世纪。[66]

技术进步是乐观派的法宝,技术进步可以推迟石油峰值的到来。依靠技术创新,可以找到更多油田。近30年期间,地质学家和地球物理学家使用各种高科技遥感技术对地球进行了广泛的勘探,通过三维地震成像技术,可以模拟地表之下的地质构造图,再由地质学家和地球物理学家对地质构造图进行解释,从而发现石油资源。据报道,2009年的发现频率是自2000年以来最高的,全球共发现225个油田,分布于五个大陆,单是上半年,新发现油田就增加了100亿桶石油储量。2009年9月,BP公司在墨西哥湾极深的海底发现储量达30亿桶的油田,可以说这是该地区迄今为止储量最大的油田。[67]

20世纪90年代以来,深水钻探技术使深海区的石油资源开发成为现实。随着深海石油钻进技术和装备的发展,目前可在水深1万英尺的深海勘探和开采石油。2002年尤里科公司钻探的一口油井,水深达到9 743英尺。[68]2002年,深海石油和天然气产量占美国石油和天然气总产量的26%,其中墨西哥湾约占深海石油产量的93%。20世纪90年代初,有报道指出,经过战后50多年的开采,墨西哥湾已成为“死亡之海”,但是随着深水钻探技术的发展,墨西哥湾的石油产量增长了50%,现在墨西哥湾52%的石油和20%的天然气来自于深度1 000英尺及以上的深海油井。③

开采技术的进步可以极大地增加石油产量。历史上,常规石油储量的开采率为3∶1,即3桶可开采1桶,非常规石油开采率更低。能源分析家认为,这个基准肯定会提高,现代科学技术创新完全可以将开采率提高一倍。沙特阿拉伯阿布盖(Abqaiq)和加瓦尔(Ghawar)两大油田的开采率已从原来的三采一(33%)提高到三采二(66%)。俄罗斯、委内瑞拉和伊朗都通过技术进步提高了开采率,从而增加了石油储量。根据阿美石油公司首席工程师萨勒里(Nansen G.Saleri)的估计,开采率提高10%,可采石油资源将增加1.2—1.6万亿桶。换言之,按当前消费水平计算,石油供应可延长50年。[69]但是,悲观论者对技术进步可以延长石油峰值到来时间的观点提出了反驳。1999年马修·西蒙斯在《中东观察》发表了一篇文章强调,高科技石油开采技术的出现将促使石油更快地耗尽,而不像之前设想的能延长石油生命周期。

乐观主义者认为,世界上还有丰富的非常规石油资源,如油页岩和沥青砂。许多石油公司日益青睐这种非常规石油资源,因为它是常规石油的自然延伸。根据美国地质家协会(AAPG)等多家国际权威机构的研究,世界常规石油产量已经或即将达到顶峰,维持不长的高峰平台后将不可避免地趋于下降。如果考虑到非常规的油气资源,那么世界的高峰产量可能在2030—2040年达到顶峰。这是全球共同面临的前景,也是当前国际石油地缘战略争夺的重点,是一些大的石油消费国和石油公司争夺的焦点。但是,大规模开发这些资源的成本极高,并且不可避免地造成环境破坏,对全球变暖产生显著影响,因为这种非常规石油在开采、加工和燃烧过程中造成的温室气体排放要比常规石油高得多。因此,开发非常规石油资源目前还不是一个有吸引力的替代能源方案。

乐观论者并不否定石油峰值的说法,但他们一致认为理论上假定的石油峰值可能来得更晚一些,大约在未来20至50年之间。根据美国能源部2007年《国际能源概览》,国际能源消费量将从2004年的每天8 250万桶攀升到2030年的1.17亿桶,同一期间生产能力则从8 430万桶增长到1.177亿桶,2030年石油产量刚好够用。[70]同样,按当前生产率计算,常规天然气储量也要利用数百年之久。此外,在蓄水层、极地永冻层和海洋底土中,还有大量非常规天然气。[71]随着科技进步,未来人类将逐步具备开发这些非常规资源的条件。在这期间,石油和天然气产量的增长将主要取决于技术进步、上游投资准入和产油区的政治稳定等因素。

地球地壳内蕴藏着丰富的天然气储量,天然气的开发和利用可以延缓石油峰值到来的时间。据有关学者估算,天然气的剩余储量为6 750万亿Tcf,美国USGS估算,全球未探明的常规天然气储量为2 700—8 900万亿Tcf,这些数据不包括印度东海岸、尼罗河三角洲的浅海区和大部分北极圈内的地区,而这些地区的资源量巨大,有关研究者认为,北极的天然气资源量达到700万亿Tcf。英国学者罗宾·M.弥尔(Robin M.Mills)认为,USGS的估计过于悲观,比较合理的常规天然气储量应该是12 400万亿Tcf,包括剩余储量、储量增长和未探明储量。[72]

除陆地常规天然气以外,在蓄水层、极地永冻层和海洋底土中还有大量非常规天然气,包括超深天然气、致密地层天然气、页岩气、煤层甲烷、高硫石油气、天然气水合物、高压含水层等。非常规天然气的资源底数比常规天然气大得多,可以满足全球的需要,各种研究表明,非常规天然气储量为9 000—260 000万亿Tcf。技术是开发非常规天然气的瓶颈,随着科技进步,未来非常规天然气的产量将成倍增长。常规天然气和非常规天然气的总资源量至少相当于3.3万亿桶标准油,并且很容易达到7.1万亿桶标准油。天然气峰值应该在2070年左右出现。[73]可以说,短期内不存在天然气耗竭问题。

天然气通常是在勘探石油时发现的,由于处于边缘地区而无法进行开发利用。伴生气都被“点天灯”(在井口直接烧掉)。现在,全世界每年仍有大约1 500亿立方米的天然气(占全球天然气产量的5%)在井口就被烧掉。[74]这是一种巨大的浪费,而且威胁着环境安全。在能源紧缺的高油价时代,通过投资建设输气管道或液化设施,这些天然气可以变得有利可图。有些天然气田被称为“孤岛天然气”(stranded gas reserve),即经济上或物理上没有开发价值的天然气田。随着技术进步,这些天然气将具有回收价值,比如可以利用天然气发电机将其转化为电能。全球孤岛天然气的总储量约为900—3 500万亿Tcf,大多数集中于俄罗斯、伊朗、伊拉克、尼日利亚、沙特阿拉伯和北极圈内的阿拉斯加。

总起来说,石油峰值过去只是一个边缘性问题,并没有真正纳入政策领域。近年来,这个问题开始受到石油消费国政府和国际组织的高度关注。普遍认为,石油峰值的到来只是一个时间问题,尽管技术进步会不断地推迟石油峰值的到来,但人类在本世纪终究将面临这一空前严重的挑战,石油峰值将造成普遍而持续的能源危机,这场危机比以往发生的任何能源危机都更加严重,因为石油不仅是多种燃料的来源,而且是整个交通运输业离不开的液体燃料,人类很难找到替代物。即将到来的石油峰值,将对世界资本主义生产和生活方式带来根本性的挑战。以美国为首的西方国家应对石油峰值危机的办法就是走向能源帝国主义,即最大限度地控制和开采世界石油资源,以延长世界资本主义的统治时间。

二、可持续发展的新能源体系

现代能源消费模式严重破坏生态环境,导致全球变暖和气候变化,而作为主要能源的石油到本世纪中叶基本上会消耗殆尽,传统能源体系不可持续,世界将被迫向新能源体系转型。

从当前来看,推动全球从传统能源体系向新能源体系转型的压力来自三个方面:首先是生态环境和气候变化的压力,这是不言而喻的。其次是经济增长造成能源供应紧张的压力。据世界银行发布的数据,中等收入国家人均资源消费比世界平均水平低16%,低收入国家人均资源消费仅为世界平均水平的1/3。与高收入国家相比,中等收入国家人均资源消耗仅占其30%,而低收入国家人均资源消费不足高收入国家的1/10。如果中等收入国家和低收入国家要达到世界平均水平,那么全球能源消费需要增长近40%。假如把这40%的增长平均算进各类化石燃料中,全世界将比现在每天多消耗3 500万桶石油。而石油日产量增长1 000万桶都是一个神话。假如中等收入和低收入国家都达到高收入国家的水平,那么世界能源消耗将比2005年高出3倍以上,相当于每天多燃烧石油约2亿桶。显然,地球没有这么多石油,“早在发展中国家赶上发达国家之前,石油便几近耗竭。唯有通过开发可替代能源大幅提高能源供应,才能保证经济继续增长。”[75]第三,高油价。油价是一个重要的政策变量,油价越高,提高能效和开发替代能源的利益越大,替代能源越有利可图,因为替代能源的成本效应得到了体现。当欧佩克对美国实现石油禁运时,油价暴涨迫使西方消费国第一次认真考虑开发替代能源。例如,法国开始大规模投资核电,以缓解对国外进口石油的依存度,现在法国全国发电量的78.1%来自于核反应堆。[76]

应对环境污染、气候变化和高油价,唯一的途径是大力发展新能源,不断增加新能源在全球能源消费中的比例,推动世界向新能源体系转型。2000年以来,欧美发达国家和部分新兴工业化国家利用新能源的进程日益加快,全球新能源占全部能源消费的比重翻了3倍多,从0.6%提高到2011年的2%。根据2007年IEA发表的世界能源展望(WEO),到2030年,新能源将为全世界提供29%的电力,7%的运输燃料。到2050年,新能源发电将占全世界电力的50%,同时减少50%的二氧化碳排放。

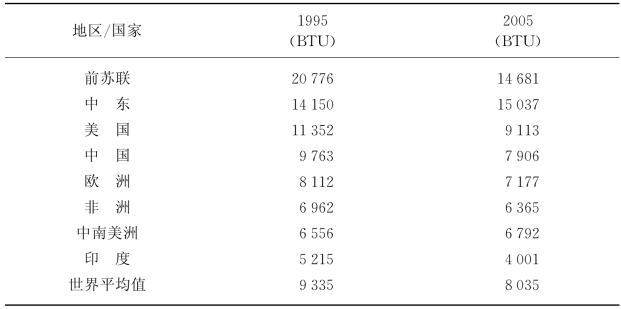

表8.2 1995年和2005年世界能源强度(1美元犌犇犘消耗的热量)

资料来源:US Energy Information Administration,International Energy Annual 2005,posted October 1,2007.www.eia.doe.gov/pub/international/ideaf/tablee1p.xls.

新能源是指依靠科技进步不断开发利用的能源,如太阳能、生物质能、海洋能和地热能。大部分新能源是可再生能源,它们是未来世界能源体系可持续发展的依托。新能源的发展有利于应对当代能源体系的多重挑战:(1)有利于环境保护和减缓气候变化;(2)促进技术创新,拓宽市场,创造就业机会,从而推动经济增长;(3)通过能源多元化,防止自然资源冲突,增进能源供应安全;(4)促进能源市场准入和社会平等,减少全球贫困;(5)减少当地空气污染,提高室内空气质量,促进公共健康。[77]

(一)太阳能

太阳能是一种传统能源,蕴藏的能量惊人,不会污染环境。太阳能有着巨大利用潜力,占地面积小是太阳能的最大优势。在魁北克北部地区的詹姆斯湾(James Bay)水电站年发电量为26吉瓦,占地面积相当于整个法国。如果建设一座同样产值的太阳能发电站,从理论来说,每平方米可发电1 363瓦,那么占地面积仅需要20平方公里(太阳照射区)。当然,实际发电量远远达不到理论值,如果按理论值的1%计算,那么太阳能电站占地面积约为2 000平方公里,仅相当于法国领土的1/280。[78]

太阳能被认为是未来发电的主要能源,太阳照射地球一小时的能量就可以满足全球一年的能源消费。换言之,只要达到10%的利用率,那么100平方英里的照射量就可满足全美国所需要的电力。2005年,全世界的太阳能发电能力增长了44%。如果今后的几十年里能够继续保持这种增长速度,那么在2050年之前,太阳就能够提供10倍于地球所需的能量。现实状况则完全相反,当前全世界太阳能发电量不到总发电量的1%,在美国只占发电量的0.01%。[79]甚至未来数十年内太阳能发电的比例也只占全球发电量的百分之几。据有关机构估计,在2015年之前,全球太阳能光伏电池工业的收入将增长到每年500亿美元,总装机量达到75吉瓦,比现在增长10倍,但只能提供能源需求总量的0.5%。[80]

从装机能力来说,德国、日本和美国走在世界前列,日本夏普公司是世界上最大的太阳能公司,该公司计划于2030年之前将其产能扩大到100吉瓦。2005年底,这三个国家占世界太阳能装机能力的88%。两个金砖国家(中国和印度)以及澳大利亚属于第二阵营。2000年至2005年期间,中国太阳能光伏板装机能力增长了3.5倍。2007年,中国成为继日本、德国之后的世界第三大太阳能电池制造者,中国PV生产商主要瞄准出口国外市场,特别是日本和德国。[81]印度正在成为一个新兴的太阳能大国,英国石油公司和塔塔集团在班加罗尔建立了一家合资太阳能公司。

(二)生物质能

生物燃料通常指乙醇和生物柴油,它们来源于农业、森林原料及任何有机物质。在交通运输业中,生物燃料易于利用,无需对发动机进行改进升级,这是其他替代能源无法相提并论的。减少温室气体排放是发展生物能源的额外收益,生物能源替代化石能源可大幅减少全球碳排放。

发展生物燃料是发展中国家未来应对能源安全的一个方向,主要因为当前石油价格居高不下,可获得性没有保障。对许多发展中国家来说,由于缺乏能源进口的国际支付能力,积极开发生物能源以替代部分石油或石油产品不失为一个明智的选择。少数发展中国家具备发展生物能源的物质条件,如丰富的农作物、森林资源和劳动力。从经济学来说,生物燃料将形成一个全新的能源市场,从而拓宽发展中国家的出口渠道。

近年来,生物质能的重要性在全球能源体系中有所提高,发达国家和发展中国家都开始重视发展生物燃料。现在,全世界已有60个国家生产生物质能,包括美国、巴西、欧盟、中国、日本、马来西亚、印度尼西亚、印度、南非、哥伦比亚和菲律宾。还有不少国家暂时不生产生物质能,但是具有生产生物质能的巨大潜力。

2007年,全球乙醇总产量达到623亿公升,2008年达到790亿公升,2018年预计将达到1 480亿公升。生物燃料的市场增长前景已趋明朗,据预测,2000—2020年期间,全球乙醇需求将增长40%。[82]巴西曾是世界上最大乙醇生产国。巴西依靠丰富的产糖植物,已经用生物燃料替代了40%的汽油。巴西销售的汽车,85%以上可以具有燃料弹性,既可使用汽油又可使用乙醇;而多数美国汽车仅能使用乙醇和天然气的混合燃料。1975年以来,巴西从中东地区减少590亿美元的石油进口,并新增上百万个就业机会。2006年,由于乙醇出口与石油进口正好相抵,巴西正式成为能源独立国家。[83]2006年,巴西在生物能源体系中的领头地位被美国取代,美国成为世界最大乙醇生产国和进口国。2007年,美国乙醇产量246亿公升,超过巴西(224亿公升),同时美国进口17亿公升,进口乙醇主要来自巴西。但是,乙醇在美国仅替代了不足1%的汽油需求。欧盟乙醇产量居世界第三位,但与美国和巴西相差悬殊。中国、加拿大、泰国、哥伦比亚、印度和澳大利亚紧随其后。[84]

西欧国家最早生产和利用生物柴油。直到2004年,除西欧之外其他国家对生物柴油的生产和利用都不够重视。2004年以来,情况有所改变,不少国家开始制定鼓励生产和利用生物柴油的政策。现在,北美、东南亚和巴西都具有生产生物柴油的能力。2000—2007年期间,生物柴油产量从不足10亿公升增长到110亿公升。其中,欧盟占总产量的68%。2007年,欧盟交通运输业使用的生物燃料占所需能源的2.6%,其中生物柴油又占76%。但是美国和巴西正处于赶超之势,全球产量于2018年将达到440亿公升。[85]

(三)海洋能

海洋能拥有急待开发的巨大潜力。海洋中蕴藏着不同形式的能量,其中最重要的就是由盐度和温度差异造成的洋流以及由海风引起的海洋波浪。在所有替代能源中,海洋能拥有独特的优势:第一,可持续性。海洋是一个巨大的能量储备系统,其波浪稳定地敲打着海岸。第二,可预见性。整个海洋的数据浮标可提供数日内有关波浪何时拍击海岸的信息,从而使网栅管理员可以做相应安排。第三,优越的高能量密度。波浪能是经过两次能量转换而形成的,每次转换都使能量更加集中。第一次太阳加热产生了海风,第二次海风依次将能量转移给海水,因为水的比重是空气的800倍,所以每次转换都使能量更为集中。每平方英里的最高太阳能大约为1千瓦,最高风能是1万瓦,最高波浪能则达到10万瓦。据美国电力研究所(EPRI)估计,波浪电力最终将满足整个美国10%的电力需求。[86]尽管世界各国对海洋能的投资落后于太阳能和生物质能,但随着21世纪全球电力需求的增长和控制气候变化的国际压力,发达国家将更加重视对海洋能的投资。

(四)地热能

顾名思义,地热能就是蕴含在地层中的能量。地热是一种可再生能源,地热总量是惊人的。研究人员发现,仅加拿大西部沉积盆地的地热,其能量就相当于该盆地石油储量的500—1 000倍。[87]

据美国地热能协会(GEA)公布的数字,全球地热能发电在过去10年内增长了50%,这种新能源正在为全世界4 700万人服务。冰岛一半的能源就取自地热,美国则一直保持着地热总装机容量世界第一的地位。美国国会正在考虑发展地热能的优惠政策,如果把免税政策扩大到地热能发电厂,那么地热装机容量将翻一番。过去10年,印尼地热发电增加了4倍,由14.4万千瓦增加到58.9万千瓦;日本几乎增加3倍,由21.4万千瓦增加到54.6万千瓦;菲律宾地热发电由89.1万千瓦猛增至190万千瓦,已经满足该国电力需求的四分之一。[88]2000年以来,全球共有21个国家采用地热发电。澳大利亚、哥斯达黎加、埃塞俄比亚和危地马拉在新世纪首次迈入地热能发电行列。

三、发展新能源的困境

鉴于石油和天然气产量在本世纪都会达到峰值,主要能源的耗竭必将严重威胁世界能源的可持续发展。同时,为了应对环境问题和气候变化的巨大挑战,发展新能源是国际社会的必然选择。然而,新能源发展的现状说明,从传统能源体系走向新能源体系绝非一帆风顺,不仅面临着巨大的技术难题,而且还存在着社会风险和矛盾。

首先,技术瓶颈制约着新能源的利用。在新能源中,太阳能是真正的无穷无尽的清洁能源,因而被寄予厚望。目前,太阳能技术还很不成熟,需要技术创新以更加高效地捕捉太阳能并将其转化为电力,而且在储存太阳能方面还面临着无法逾越的技术瓶颈。现状显示,太阳能的投资成本高,利用率低。迄今为止,太阳能的实际利用率仅1%,太阳能价格却高出普通电能的数倍,目前各国政府普遍依靠政府补贴来推进太阳能发电。2007年,德国对太阳能发电每度支付0.57欧元的补贴,西班牙对太阳能电力每度支付0.25美元的补贴。[89]正是依靠财政补贴,日本和德国占据了世界太阳能市场的半壁江山。但是,技术创新最终将解决太阳能的效率和成本问题,目前世界上采用高倍聚光和多结电池的第三代太阳能光伏技术已经把光电转换效率提高到44%,并且生产过程具有污染小、能耗少和成本低的特点。一旦第三代太阳能光伏技术进入规模化量产阶段,高倍聚光发电成本可以低于核电和火电成本。太阳能作为煤炭和石油的替代能源,减少了温室气体排放,其带来的福利效应是无法估量的。不仅如此,太阳能发电还可对环境带来额外的正外部性,聚光型光伏发电技术普遍采用高支架及自动跟踪技术,不仅不影响安装地植被的生长,还因为在夏季吸收了大部分太阳光,使得安装区域原本因为干旱缺水的不毛之地,逐步变成草原绿洲,有利于当地生态环境的改善。[90]

发展生物燃料的技术障碍在于植物把太阳能转化为可用能量的效率很低,不能最大化利用。柳枝稷是一种顶尖的能源作物,只能将0.3%的太阳能转化为化学能,其利用率不及太阳能电池的1%,而光谱实验室制造的太阳能电池能转化42%的太阳能。生物能还需要持续施肥、耕种、收获和加工,制造生物燃料需要消耗大量的水资源,对大多数植物来说,每吨生物量需要1 000吨水。[91]

其次,新能源的研发经费严重不足。同传统能源的研发经费投入力度相比,新能源的研发经费严重偏低。美国联邦政府每年仅投入10亿美元用于可再生能源研究,比埃克森-美孚公司一天的营业额还少。以1990年为例,核能研发经费占44%,化石能源占41%,能源储备占9%,可再生能源占5%。具有讽刺意义的是,如果把核能和化石能源研究经费加起来,还不足美国军事预算的1%。[92]

第三,新能源普遍受到自然地理条件的限制。水电是非常高效的可再生能源,但是适合修建水电站的河流为数有限,所以水电最多只能满足全球能源消费量的10%。核电站同样需要大量的水,所以核电站选址受到水源的制约,许多国家缺乏合适的选址。例如,澳大利亚长期干旱,所以澳大利亚不愿投资建设核电站。

地热分布极不均衡,世界上只有少数地区能够相对容易地获取地热能,而且地热的利用价值被证明是极其有限的。波浪资源集中于纬度40—60度范围内,从加利福尼亚北部到阿拉斯加的太平洋海岸、欧洲的大西洋沿海、澳大利亚西部以及南亚和非洲的西南海岸,波浪资源较为丰富。但是,全球只有20多处适合建设海洋能电站,包括:美国库克湾、加拿大芬地湾、英国塞文河口、阿根廷圣约瑟湾、澳大利亚范迪门湾、印度坎贝河口、俄罗斯鄂霍茨克海湾和韩国仁川湾等。世界上大多数国家既缺乏海洋能技术又没有相应的自然条件,只能望洋兴叹。

第四,发展生物能源面临潜在的社会道德风险。粮食和能源相互竞争是发展生物燃料面临的最大社会风险。制造生物燃料需要付出重大的代价,包括食物资源减少、消耗水资源、影响生物多样性、占用土地资源等等。显而易见,发展生物能源需要使用大量土地和消耗有限的水资源,从而使“能源需求与世界的食品需求产生了正面冲突。”[93]美国每年需要1 400亿加仑汽油和400亿加仑柴油,即使把国家所有的大豆都拿来制造生物柴油,也只能满足6%的需求。在巴西,大量热带雨林被大豆种植园替代。据统计,以当前平均产能,在美国种植2亿英亩柳枝稷所得到的酒精,仅能替代30%的汽油消耗,而这相当于美国所有农田面积的一半。[94]

由于美国和巴西等国大力发展生物能源,导致世界粮食价格上涨,已对全世界数十亿穷人的生存造成威胁。2008年上半年,国际食品交易价格几乎上涨了60%,2008年下半年由于能源和肥料价格的下跌部分地扭转了上涨趋势,但从中期来看,食品价格仍将高于20世纪90年代的价格。[95]联合国预言,到本世纪中叶,全球的食物和燃料需求将是现在的两倍,并警告说,大力发展生物燃料将导致食物供应减少,价格升高,尤其是在非洲等穷困地区。在巴西数百万平民面临贫穷和饥饿问题,而一半粮食已被拿去做燃料。可见,陷入道德困境的生物能源政策必须在土地、水资源、食物和能源中重新做出权衡。

综合来说,生物燃料在碳排放方面并不具备明显的优势。发展生物燃料之目的在于减少温室气体排放,但是事实证明生物燃料不是“碳中立”的。生物原料在生产、运输、加工提炼过程中都可以产生碳排放。2006年,美国玉米产量的20%被转化成酒精,仅能替代3.5%的汽油消耗,而耕种、收获、运输和加工,都需要消耗化石能源,造成碳排放。据美国国家科学院报告,由此生产的生物能源仅比所投入的化石能源多25%,结果纵观制造玉米酒精的全过程,它并不是减少温室气体排放的好方法。[96]

土地利用造成的碳释放更加严重,部分欧洲国家为达到控制温室效应和保护环境的目的,一直在对利用棕榈油制造生物汽油进行重点扶持,横跨南亚的大量雨林遭到毁灭性砍伐,从而导致碳排放量净增加。据《地球之友》统计,1985—2000年期间,马来西亚大量砍伐森林,绝大部分清空土地是为了种植棕榈。印度尼西亚泥炭地是世界上吸收并蓄积二氧化碳的天然碳汇,开荒种地必然导致这些碳被重新释放出来。过去20年,印度尼西亚棕榈植物园扩大了约10倍。其副作用显而易见,每年都会导致数十亿吨沉积久远的碳排放到大气中。据世界土地信托基金的统计,为种植能源植物,砍伐森林导致的碳释放量与替代化石能源而减少的碳相当。甚至30年以后,预付排放成本将超过使用其他替代能源所减少的碳。事实上,保护和重建森森、草原,能吸收9倍以上的碳,同时又能维持生物多样性,避免土壤流失和侵蚀。[97]总之,虽然各种新能源都拥有一定的环境或资源优势,但同样受到技术、自然条件和社会环境的制约。

向新能源供应体系的转型意味着改变现存国际关系。首先,基于化石能源生产与消费的绝对相互依赖关系会发生变化,消费国对能源供应安全的脆弱性和敏感性趋于逐步降低,而产油国对能源需求安全的敏感性和脆弱性相应增加,从而影响产油国和消费国之间的博弈关系和讨价还价能力。这个过程对能源生产国的一系列政策都会产生影响,如投资政策和国有化政策,对于新近崛起的能源民族主义将造成一定程度的抑制作用。第二,化石能源生产国担心全球能源体系的转型导致它们失去大量能源需求,这不仅是对能源需求安全的威胁,而且会对这些产油国的经济造成致命的打击。传统消费国如美国、欧洲和日本开始把提高能效和开发替代能源置于政策的优先议程。随着消费国寻求替代能源,生产国已认识到未来能源需求是不稳定的,在这种情况下,产油国和消费国将分道扬镳(drift apart),利益上的相互依赖关系将趋于下降。美国《科学美国人》杂志发表了一篇建议美国大力发展太阳能的文章,认为美国进口石油的终结将“缓和中东地区的紧张局势”。[98]

当然,世界向新能源体系的转型将是缓慢的和渐进的,新能源体系对国际关系不会很快产生重大影响。虽然各国政要都在吹嘘大幅降低化石能源需求,实际上主要经济体在化石能源耗竭之前不可能完全独立于化石能源体系之外。历史经验表明,一个能源替代周期往往长达百年之久,化石能源替代薪柴甚至用了几万年。石油替代煤炭相对短一些,而新能源替代周期可能要长得多,世界用了整整数十年时间才使新能源在当前总能源消费中的比例提高到2%,新能源替代周期需要把新能源组合在总能源消费中的比例从1%提高到50%,这将是一个极其漫长的历史过程,甚至在本世纪末都难以达到这个目标。因此,新能源体系仅仅向世界展现了一种理想前景,世界能否真正走向新能源体系尚存在巨大的不确定性。

【注释】

[1]Robert L.Evans,Fueling Our Future:An Introduction to Sustainable Energy,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.8.

[2]江泽民:《中国能源问题研究》,上海:上海交通大学出版社2008年,第55页。

[3][美]丹尼尔·耶金:《能源重塑世界》(上),朱玉!、阎志敏译,北京:石油工业出版社2012年,第217页。

[4]Energy Security and Global Politics:the Militarization of Resource Management,edited by Daniel Moran and James A.Russell,London and New York:Routledge,2009,p.42.

[5][美]丹尼尔·耶金:《石油大博弈:追逐石油、金钱和权力的斗争》(下),艾平等译,北京:中信出版社2008年,第123页。

[6]Francisco Parra,Oil Politics:A Modern History of Petroleum,London,New York:I.B.Tauris&Co.Ltd,2004,p.333.

[7]David Helvarg,Oil and Water,Energy Policy,Edited by Martha Hostetter,The H.W.Wilson Company,2002,p.15.

[8]Peter E.Hodgson,Nuclear Power,Energy and the Environment,London:Imperial College Press,1999,p.119.

[9][西]安东尼·埃斯特瓦多道尔、[美]布莱恩·弗朗兹、[美]谭·罗伯特·阮:《区域性公共产品:从理论到实践》,张建新、黄河、杨国庆主译,上海:上海人民出版社2010年,第191页。

[10]Peter E.Hodgson,Nuclear Power,Energy and the Environment,London:Imperial College Press,1999,p.120.

[11]International Nuclear Societies Council(INSC),Current Issues in Nuclear Energy:Nuclear Power and Environment,La Grange Park:International Nuclear Society,Inc.,2002,p.6.

[12]Peter E.Hodgson,Nuclear Power,Energy and the Environment,London:Imperial College Press,1999,p.121.

[13]Dries Lesage,Thijs Van de Graaf,Kirsten Westphal,Global Energy Governance in a Multipo-lar World,Farnham and Burlington:Ashgate Publishing Limited,2010,p.23.

[14]Barry B.Hughes,Robert W.Rycroft,Donald A.Sylvan,B.Thomas Trout,and James E.Harf,Energy in the Global Arena:Actors,Values,Policies,and Futures,Durham:Duke University Press,1985,p.25.

[15][美]斯蒂芬·李柏等:《即将来临的能源崩溃》,李伟译,北京:中国人民大学出版社2009年,第63页。

[16]白晶:《EDF核废料裸弃于西伯利亚,法国政府称将严密调查》,《中国能源报》2009年10月19日,第2版。

[17]Barry B.Hughes,Robert W.Rycroft,Donald A.Sylvan,B.Thomas Trout,and James E.Harf,Energy in the Global Arena:Actors,Values,Policies,and Futures,Durham:Duke University Press,1985,p.25.

[18]李少军:《国际政治学概论》,上海:上海人民出版社2002年,第345页。

[19][西]安东尼·埃斯特瓦多道尔、[美]布莱恩·弗朗兹、[美]谭·罗伯特·阮:《区域性公共产品:从理论到实践》,张建新、黄河、杨国庆主译,上海:上海人民出版社2010年,第190页。

[20]Thomas L.Brewer,“US public opinion on climate change issues:implications for consensus-building and policymaking,”Climate Policy,Vol.4,No.4,pp.359—376.

[21]Dries Lesage,Thijs Van de Graaf,Kirsten Westphal,Global Energy Governance in a Multipo-lar World,Farnham and Burlington:Ashgate Publishing Limited,2010,p.2.

[22][美]斯科特·L.蒙哥马利:《全球能源大趋势》,宋阳、姜文波译,北京:机械工业出版社会2012年,第272页。

[23]杨荣海:《美国碳排放量和经济增长的政策效应分析》,《国际经贸探索》2010年第7期。

[24][美]弗雷德·克鲁普、米丽亚姆·霍恩:《决战新能源:一场影响国家兴衰的产业革命》,陈茂云等译,北京:东方出版社2009年,第120页。

[25][美]斯蒂芬·李柏等:《即将来临的能源崩溃》,李伟译,北京:中国人民大学出版社2009年,第73页。原文或译文中的数据可能有误。

[26][美]斯科特·L.蒙哥马利:《全球能源大趋势》,宋阳、姜文波译,北京:机械工业出版社2012年,第9页。

[27]杨荣海:《美国碳排放量和经济增长的政策效应分析》,《国际经贸探索》2010年第7期。

[28]曹广喜:《金砖四国的碳排放、能源消费和经济增长》,《亚太经济》2011年第6期。

[29]苗红萍:《俄罗斯碳排放量与经济增长的关系浅析》,《俄罗斯中亚东欧市场》2012年第5期。

[30]Bloonberg News,“China overtakes US in greenhouse gas emissions,”International Herald Tribune,June 20,2007.

[31]David Buchan,The Rough Guide to the Energy Crisis,London:Rough Guides Ltd,2010,p.40.

[32]Energy and the Transformation of International Relations:Toward a New Producer-consumer Framework,edited by Andreas Wenger,Robert W.Orttung and Jeronim Perovig,Oxford:Oxford Uni-versity Press,2009,p.61.

[33]徐华清、郭元等:《中国能源发展的环境约束问题研究》,北京:中国环境科学出版社2012年,第6—7页。

[34]Robert L.Evans,Fueling Our Future:An Introduction to Sustainable Energy,Cambridge:Cambridge University Press,2007,p.13.

[35][美]理查德·海因伯格:《煤炭、气候与下一轮危机》,王玲译,北京:社会科学文献出版社2007年,第122页。

[36][美]斯科特L.蒙哥马利:《全球能源大趋势》,宋阳、姜文波译,北京:机械工业出版社会2012年,第274页。

[37][美]索尔·科恩:《地缘政治学:国际关系的地理学》,严春松译,上海:上海社会科学院出版社2011年,第64页。

[38]《何处觅方舟——图瓦卢,即将沉没的国家》,《新华网》2005年3月15日,http://news.xinhuanet.com.

[39]IPCC是联合国根据《联合国气候变化框架公约》建立的一个由2 500名科学家组成的科学机构,负责监视全球变暖。该机构从全球专家网络收集信息和评估信息,作为气候变化的全球政策决策的最重要信息来源。

[40]Peter C.Glover and Michael J.Economides,Energy and Climate Wars:How na ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,p.102.

ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,p.102.

[41]Robert L.Evans,Fueling Our Future:An Introduction to Sustainable Energy,Cambridge:Cambridge University Press,2007,pp.13—14.

[42]Elizabeth A.Wilman,Reducing Global Carbon Emissions:Developed versus Developing Coun-tries,The Future of Fossil Fuel,edited by Harold Coward,Calgary:CIH&Canadian Energy Research Institute,1992,p.90.

[43][美]丹尼尔·耶金:《石油大博弈:追逐石油、金钱和权力的斗争》(下),艾平等译,北京:中信出版社2008年,第123页。

[44]Finley A.Campbell,Earth Rhythms Throughout Geologic Time,in The Future of Fossil Fuel,edited by Harold Coward,Calgary:CIH&Canadian Energy Research Institute,1992,p.5.

[45]Thomas Herka,Fossil Fuels and Future Generations,in The Future of Fossil Fuel,edited by Harold Coward,Calgary:CIH&Canadian Energy Research Institute,1992,p.83.

[46]David Buchan,The Rough Guide to the Energy Crisis,London:Rough Guides Ltd,2010,p.51.

[47][美]斯蒂芬·李柏等:《即将来临的能源崩溃》,李伟译,北京:中国人民大学出版社2009年,第4页。

[48]Peter C.Glover and Michael J.Economides,Energy and Climate Wars:How na ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,pp.72—73.

ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,pp.72—73.

[49]Ibid.,p.79.

[50]Michael B.Stoff,Oil War and American Security:The Search for a National Policy on Foreign Oil,1941—1947,New York and London,Yale University Press,1980,pp.70—71.

[51]Alfred A.Marcus,Controversial Issues in Energy Policy,California:Sage Publications,Inc.,1992,p.38.

[52]Barry B.Hughes,Robert W.Rycroft,Donald A.Sylvan,B.Thomas Trout,and James E.Harf,Energy in the Global Arena:Actors,Values,Policies,and Futures,Durham:Duke University Press,1985,p.15.

[53]《2011年美国石油进口量及来源地》,《当代石油石化》2012年第4期。原载美国《油气杂志》2012年1月9日。

[54][美]戴维·桑德罗著:《打破石油的魔咒——如何摆脱对石油的依赖》,传神翻译公司译,北京:中信出版社2010年,第190页。

[55]毛加强、兴迎丽:《即将到来的巨大挑战:石油峰值与能源帝国主义》,《国外理论动态》2008年第12期。

[56]Howard Geller,Energy Revolution:Policies for A Sustainable Future,Washington.D.C.:Is-land Press,2003,pp.12—13.

[57][美]斯蒂芬·李柏等:《即将来临的能源崩溃》,李伟译,北京:中国人民大学出版社2009年,第16页。

[58][加]彼得·特扎基安:《每秒千桶——即将到来的能源转折点:挑战与对策》,李芳龄译,北京:中国财政经济出版社2009年,第3页。

[59]Energy Security and Global Politics:the Militarization of Resource Management,edited by Daniel Moran and James A.Russell,London and New York:Routledge,2009,pp.41—42.

[60][美]斯蒂芬·李柏等:《即将来临的能源崩溃》,李伟译,北京:中国人民大学出版社2009年,第5、17页。

[61]国际能源署:《世界能源展望2004》,朱起煌等译,北京:中国石化出版社2006年,第37—38页。

[62][美]斯蒂芬·李柏等:《即将来临的能源崩溃》,李伟译,北京:中国人民大学出版社2009年,第7—10页。

[63]毛加强、兴迎丽:《即将到来的巨大挑战:石油峰值与能源帝国主义》,《国外理论动态》2008年第12期。

[64][美]戴维·桑德罗:《打破石油的魔咒——如何摆脱对石油的依赖》,传神翻译公司译,北京:中信出版社2010年,第194页。

[65]布珊·巴哈利,杰弗里·鲍尔:《“石油峰值论”乃无稽之谈?》,《华尔街日报》2006年9月15日。

[66]Peter C.Glover and Michael J.Economides,Energy and Climate Wars:How na ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,p.74.

ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,p.74.

[67]Peter C.Glover and Michael J.Economides,Energy and Climate Wars:How na ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,p.80.

ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,p.80.

[68]③ Energy Policy,Edited by Martha Hostetter,The H.W.Wilson Company,2002,p.10.

[69]Peter C.Glover and Michael J.Economides,Energy and Climate Wars:How na ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,p.79.

ve politicians,green ideologues,and media elites are undermining the truth about energy and climate,New York:the Continuum International Publishing Group,2010,p.79.

[70]United States Energy Information Administration,International Energy Outlook 2007.www.fy-power.org/pdf/EIA_IntlEnergyOutlook(2006).pdf.

[71]Howard Geller,Energy Revolution:Policies for A Sustainable Future,Washington.D.C.:Island Press,2003,p.14.

[72][英]Robin M.Mills著:《石油危机大揭迷》,初英译,北京:石油工业出版社2009年,第228—229页。

[73]同上书,第229页。

[74]David Buchan,The Rough Guide to the Energy Crisis,London:Rough Guides Ltd,2010,p.62.

[75][美]斯蒂芬·李柏等:《即将来临的能源崩溃》,李伟译,北京:中国人民大学出版社2009年,第31—32页。

[76]Energy and the Transformation of International Relations:Toward a New Producer-consumer Framework,edited by Andreas Wenger,Robert W.Orttung and Jeronim Perovig,Oxford:Oxford Uni-versity Press,2009,p.64.

[77]IEA,Deploying Renewables:Principlesfor Effective Policies,Paris:OECD/IEA,2008,p.27.

[78]The Future of Fossil Fuel,edited by Harold Coward,Calgary:CIH&Canadian Energy Re-search Institute,1992,p.80.

[79]Energy and the Transformation of International Relations:Toward a New Producer-consumer Framework,edited by Andreas Wenger,Robert W.Orttung and Jeronim Perovig,Oxford:Oxford Uni-versity Press,2009,p.75.

[80][美]弗雷德·克鲁普,米丽亚姆·霍恩:《决战新能源:一场影响国家兴衰的产业革命》,陈茂云等译,北京:东方出版社2009年,第9—13页。

[81]IEA,Deploying Renewables:Principles for Effective Policies,Paris:OECD/IEA,2008,pp.122—125.

[82]Global Energy Governance:New Rules of the Game,edited by Andreas Goldthau and Jan Mar-tin Witte,Washington DC:the Brookings Institution Press,2010,p.76.

[83][美]弗雷德·克鲁普,米丽亚姆·霍恩:《决战新能源:一场影响国家兴衰的产业革命》,陈茂云等译,北京:东方出版社2009年,第56页。

[84]Global Energy Governance:New Rules of the Game,edited by Andreas Goldthau and Jan Mar-tin Witte,Washington DC:the Brookings Institution Press,2010,p.76.

[85]Ibid.,p.77.

[86][美]弗雷德·克鲁普、米丽亚姆·霍恩:《决战新能源:一场影响国家兴衰的产业革命》,陈茂云等译,北京:东方出版社2009年,第95—96页。

[87]The Future of Fossil Fuel,edited by Harold Coward,Calgary:CIH&Canadian Energy Re-search Institute,1992,p.81.

[88]全世界地热能发电10年增加50%以上,http://www.globee.cn/yejiedongtai/2010/0728/205.html。

[89][美]弗雷德·克鲁普、米丽亚姆·霍恩:《决战新能源:一场影响国家兴衰的产业革命》,陈茂云等译,北京:东方出版社2009年,第27—28页。

[90]夏静:《雾霾治理:发展太阳能经济是出路》,《光明日报》2013年3月5日。

[91][美]弗雷德·克鲁普、米丽亚姆·霍恩:《决战新能源:一场影响国家兴衰的产业革命》,陈茂云等译,北京:东方出版社2009年,第54页。

[92]The Future of Fossil Fuel,edited by Harold Coward,Calgary:CIH&Canadian Energy Re-search Institute,1992,p.80.

[93][美]斯蒂芬·李柏等:《即将来临的能源崩溃》,李伟译,北京:中国人民大学出版社2009年,第71页。

[94][美]弗雷德·克鲁普、米丽亚姆·霍恩:《决战新能源:一场影响国家兴衰的产业革命》,陈茂云等译,北京:东方出版社2009年,第57页。

[95]Global Energy Governance:New Rules of the Game,edited by Andreas Goldthau and Jan Mar-tin Witte,Washington DC:the Brookings Institution Press,2010,p.85.

[96][美]弗雷德·克鲁普,米丽亚姆·霍恩:《决战新能源:一场影响国家兴衰的产业革命》,陈茂云等译,北京:东方出版社2009年,第57页。

[97]同上书,第56—57页。

[98]Energy and the Transformation of International Relations:Toward a New Producer-consumer Framework,edited by Andreas Wenger,Robert W.Orttung and Jeronim Perovig,Oxford:Oxford Uni-versity Press,2009,p.66.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。