贺 平

东亚地区在战后日本的外交战略中占有重要地位。积极扮演区域性公共产品提供者的角色,有效促进东亚的区域经济合作,通过区域一体化进程中的领导作用建构大国形象,成为日本开拓亚洲外交的核心途径和基本方式之一。

何谓区域性公共产品,它与传统的国际公共产品有何内在的联系,又具有怎样的特性?在战后东亚区域经济合作的不同发展阶段,日本分别提供了何种形式的区域性公共产品?这些区域性公共产品是否以及在多大程度上促进了东亚的区域一体化建设?本研究将围绕上述问题展开分析。全文分为两个部分。第一部分阐述区域合作中“公共产品”概念的理论演变,并对东亚语境下的区域性公共产品进行界定。第二部分将对战后各个阶段中日本东亚合作战略的基本特性进行归纳,重点剖析在区域性公共产品有效供给的过程中,日本如何实现最佳的供给方式、如何处理与域外大国的关系、如何处理与域内大国的关系、如何处理战略意图与供给能力之间的矛盾等问题,以期对中国构建自身的东亚区域合作战略有所借鉴。

一、区域合作中的公共产品视角:文献回顾与学理思考

“区域性公共产品”概念的提出和发展基本遵循了两条脉络。一方面,从学理上看,“区域性公共产品”是对国际合作领域中传统的“国际公共产品”概念的继承和发展,体现了国际关系学与国际经济学和公共经济学跨学科交叉的特点。另一方面,从国际关系的实践来看,“区域性公共产品”又是霸权/霸权后理论及区域主义(regionalism)/区域一体化(regionalization)理论相互碰撞、融合、借鉴的产物,成为考察区域合作的一个新视角。

对公共产品的研究最初是在主权国家的政府经济学层次上展开的。[2]消费和生产的非竞争性和非排他性被界定为公共产品最主要的两大特征。“国民公共产品”逐渐外延至“国际公共产品”。1971年,基于对集体行动困境的研究,曼瑟尔·奥尔森将“国际公共产品”的概念用于对国际合作的分析,布鲁斯·拉塞特等则从集体产品的角度分析了国际组织中的集体行动问题。[3]20世纪80年代,罗伯特·吉尔平与查尔斯·金德尔伯格等学者成功地深化和拓展了这一理论,提出了“霸权稳定论”。[4]一般认为,经济学意义上和国内背景下的公共产品是指在一国之内由该国政府提供的,诸如防务、治安、社会保障等用于满足全体国民之共同需求的产品和劳务。现实主义流派的国际关系学者则把这一概念扩大到国际社会中,提出若干国家行为体应担负提供基本国际公共产品的角色,从而实现整个国际社会的稳定和繁荣。所不同的是,在一国之内政府可以动用政治权威和国家机器,通过税收等方法来为公共产品筹集成本,而在无政府状态下的国际社会中,却不可能有一个超国家机构来向他国征税。因此,应该由在政治、经济、军事、科技等各方面占据绝对优势的霸权国家动用其“经济剩余”以满足供给。根据吉尔平等学者的理论,国际公共产品一般包括稳定的国际金融体系、开放的国际贸易体系、可靠的国际安全体系和有效的国际援助体系。[5]

随着冷战的结束和全球化的发展,国际格局发生了重大的变化。超级大国相对实力有所下降,由其主导国际公共产品的单一供给方式日益显现出结构性弊端。国际政治的现实困境引发了国际关系学界的理论思考,“国际公共产品”的研究逐渐派生出“区域性公共产品”的概念。1999年,联合国开发计划署(UNDP)发表了题为《全球公共产品:21世纪的国际合作》的研究报告,较早地开始从“全球公共产品”的视角来分析国际合作特别是地区发展。[6]2000年,瑞典学者在其外交部的内部研究报告《区域性公共产品与国际发展合作的未来》中对“区域性公共产品”的已有研究进行了初步的概念梳理。[7]进入21世纪以后,世界银行、联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(CEPAL)、亚洲开发银行(ADB)、美洲开发银行(IDB)、法国外交部与经济、财政和工业部等机构和组织也相继出版了关于区域性公共产品的论文集,部分学者也开始关注这方面的研究,力图从应对全球化、完善区域治理的角度对区域性公共产品进行分析。[8]结合东亚区域合作和日本对外经济外交的实践,日本学者也陆续加入到研究的队伍中。[9]2007年以后,中国学者开始了相关研究,对国际公共产品的定义和分类、成本筹措和供应方式等问题进行了初步的探讨,将国际公共产品的研究视角集中于区域合作和区域经济一体化领域,并注重将区域性公共产品的理论视角与东亚特别是中国自身的区域合作实践相结合。[10]

综观已有研究,区域性公共产品的定义尚无定论。本研究将其界定为:为了满足区域内各国各方为谋求繁荣、维护稳定的共同需求而由域内国家联合提供的产品和服务。这些产品和服务通常表现为有关国家之间制度性的安排、协议、机制或相互之间的默契,以及由此建立起来的区域性国际组织,体现出实物表征和制度载体的双重性。

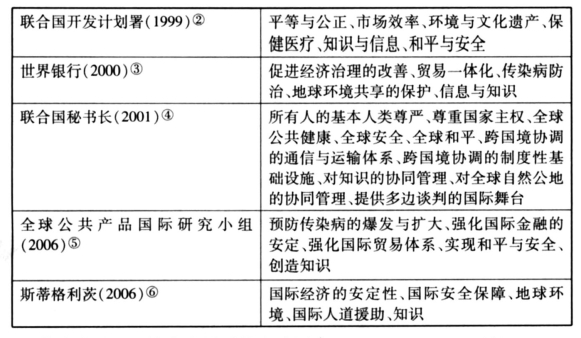

在大部分的已有研究中,经济安定、安全保障、环境保护、信息共享、疾病防治等内容被认为是区域性公共产品中应该优先供给的重要项目,即其主要形态(表1),而联合国、世界银行、各地区开发银行等多边国际或区域组织则是区域性公共产品的供给主体。从东亚的实际来看,由于域内各国在意识形态、政治制度、社会文化、经济发展水平、宗教信仰等诸多方面呈现多样性,区域性公共产品的供给和消费相比欧洲和北美等地区更为复杂。一方面,东亚区域性公共产品所包含的产品和服务仍处在较为初始的发展阶段,在本文所重点关注的经济领域内主要包括以下形态:为消灭贫困和灾难救助而设立的区域援助合作机制、为推行域内贸易自由化而设立的区域贸易合作机制、为谋求本地区金融稳定而建立的区域金融合作机制、为促进区域可持续发展而形成的环境保护、能源开发、信息技术等区域开发机制。另一方面,尽管亚洲开发银行在本地区的公共产品供给中扮演了重要和积极的角色[11],但本文的分析对象仍将集中于处于合作困境下的主权国家,特别是日本、中国等东亚地区的主要大国。

表1 对国际公共产品中优先供给项目的各类界定[12]

②Inge Kaul,Isabelle Grunberg,and Marc Stem,eds.,Global Public Goods:International Cooper ation in the 21st Century.

③Development Committee,”Poverty Reduction and Global Public Goods:Issues for the World Bank in Supporting Global Collective Action”,DC/2000-16,2000.

④United Nations,“Road Map towards the Implementation of the United Nations Millennium Declaration”,Report of the Secretary-General,6 September 2001,A/56/326,New York,summarized in Inge Kaul,Pedro Conceicao,Katell Le Goulven,and Ronald U.Mendoza,eds.,Providing Global Public Goods:Managing Globalizatio,np.44.

⑤International Task Force on Global Public Goods,“Meeting Global Challenges:IntemationalCooperation in the National Interest”,2006.

⑥Joseph E.Stiglitz,“Global Public Goods and Global Finance:Does Global Goverrnance Ensure that the Global Public Interest is Served?“in Touffut,Jean-Philippe ed.,Advancing Public Goods,Edward Elgar Publishing,2006.

http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/papers/2006_Global_Public_Goods.pdf

作为本地区经济实力最强的发达国家,日本在战后的东亚经济合作中扮演了重要角色,根据不同阶段的区域发展现状,其区域合作战略有所差异,提供的区域性公共产品也各具形态,大致经历了三个阶段的演变。[13]首先是20世纪70年代中后期之后,以贸易和投资为纽带,带动东亚经济的复兴与发展,主要表现形式为雁行和后雁行发展模式。在前半部分,日本提供的区域性公共产品主要表现为产业输出。20世纪80年代中后期至90年代中期,地区商品的“最终吸收者”成为日本提供东亚区域性公共产品、参与区域经济合作的主要角色定位。其次是20世纪90年代中后期之后,为应对亚洲金融危机而在区域货币与金融等方面做出的合作努力。作为一种“国家营销”策略,日本也努力在上述集体努力中发挥积极的领导和协调作用,扮演起某种“不可或缺的国家”[14]角色,通过防范地区金融风险、促进互惠的货币合作,重塑更为正面的国家形象。在此过程中,日本进一步促进了日元的国际化,扩大了日本在亚洲金融一体化中的作用和影响。再次是2001年之后,以双边和诸边自由贸易为重点,具体表现为自由贸易协定(FTA)和经济伙伴关系协定(EPA)建设。

二、区域性公共产品与日本的东亚合作战略

建立区域合作机制、提供区域性公共产品并不仅仅是经贸行为,亦涉及参与国的外交战略、历史问题、社会文化等领域。上文对战后日本的东亚合作战略进行了简要的回顾,有必要在此基础上对这50余年的历史实践进行理论梳理。本文认为,日本能否有效供给区域性公共产品必须处理好以下四个方面的问题,即如何实现最佳的供给方式、如何处理与美国等域外大国的关系、如何处理与中国等域内大国的关系、如何处理区域性公共产品战略意图与供给能力之间的关系。

(一)如何实现最优供给模式:从单向供给到机制建设

在战后日本的东亚合作战略中,区域性公共产品的形态发生了重大的转变,从最初的设备、技术和资金转向后雁行发展模式中的市场,到金融、货币合作中的议程设置、政策倡议、资金援助,再回归到FTA和EPA建设中的市场开放与贸易自由化。在这一过程中,供给方式也发生了相应的变化,从最初以日本单边供给为主,逐渐向机制建设等双边或多边的联合供给模式转移。

1991年日本外务省的《外交青书》对战后日本的外交进行了概括,将其分为三个阶段。一是从二战结束到20世纪70年代初期的“战后处理与复兴时代”,二是20世纪70年代与20世纪80年代的“作为西方发达民主主义工业国的一员,努力扩大其责任和作用的时代”,三是20世纪90年代“构筑亚太各国政策协调”的时代。[15]换言之,与“发达民主主义工业国的一员”的定位相比,“亚洲一员”在战后日本外交战略中的地位日益上升,这也鲜明地反映在其区域合作理念的转变中,即从发达国家与发展中国家区域合作的传统“捐赠—受赠”(donor-recipient)模式逐渐向更为平等、灵活、互惠的模式转变。

在雁行发展模式中,合作的发起方和主导方往往是日本的政府资本与私人资本,前者主要表现为政府发展援助、出口信贷、投资担保等,后者则表现为大型日本企业或财团的对外直接投资和企业内部贸易。一方面,日本的现地生产据点充分利用了所在地的廉价劳动力,促进了当地就业的扩大;另一方面,部分当地生产企业通过委托加工、订单生产等方式被纳入日本企业系列制的巨大生产网络中。为此,在20世纪后半期,亚洲的技术秩序呈现出一种等级化的区域劳动分工特征。在汽车、电子、机械等产业中,以超大型日本跨国公司为核心的东亚生产网络逐渐形成。这一生产网络成为日本与东亚各国在其他领域加强合作、促进地区一体化的重要推动力。[16]在日本的带动下,其他亚洲国家阶段性地提升了各自的技术层次。[17]技术的提升进而促进了国民财富的增长,“日本奇迹”带动了“东亚奇迹”。特别是从收入分配状况来看,日本人均GDP的增长带动了东亚其他国家梯度性地从低收入群体提升到中等收入群体,或从中等收入群体提升到高收入群体,从而拉平了整个地区的洛仑兹曲线。[18]

在开放本国市场的过程中,日本政府采取的政策措施也基本是单方面的,涉及行政指导、辅助性预算分配、税制改革、金融支持、制度和机构调整等诸多方面。这些措施涵盖了财务省、大藏省/经济产业省、国际合作银行、日本银行、中小企业金融金库、贸易振兴机构(JETRO)、日本进口促进会(MIPRO)等涉及经济事务的各个主要官厅和机构。[19]例如,针对东亚发展中国家的特殊情况,为了扩大进口,日本曾推出了若干特殊的优惠措施,如提供商品展示场所和进口商品信息、主动介绍日本市场的情况、派遣专家和技术研修等技术合作政策,力争为东南亚各国创造良好的进口环境。[20]

而在其后的货币、金融合作中,倡议共享、资金汇聚、机制建设、监督评估等内容则成为日本提供和分担区域性公共产品的重要路径。以合作构想为例,亚洲金融危机之后日本政府陆续提出亚洲货币基金提议、新宫泽构想、亚洲增长与复苏倡议(AGRI)以及由日本国际货币事务学院(ⅡMA)和亚洲政策论坛(APF)提出的其他一系列合作建议。除此之外,日本还在马尼拉框架小组(MFG)、清迈协议、亚洲货币互换和回购协议网络、亚洲债券市场等运行实体中发挥了较为积极的作用。[21]在FTA和EPA建设中,若干个以日本为中心的FTA和EPA进而又形成了区域性或次区域性的“轮轴—轮辐”框架,成为日本供给区域性公共产品的制度载体。整体而言,以亚太经合组织(APEC)、“东盟10+3”、东盟地区论坛(ARF)为重要支撑的东亚多边合作机制已逐渐成型。日本在继续奉行功能主义路径的同时,不断加强区域机制的建设[22],这对于改善东亚一体化中“谈的是区域、做的是双边”(talking regional,acting bilateral)的困境也是有益的。

(二)如何处理与域外大国的关系:开放的地区主义

毋庸讳言,东亚合作中的域外大国往往是指美国。而东亚合作中的美国因素,不妨借用公共经济学中的外部性概念来观察。从地缘上看,太平洋对岸的美国远离东亚地区,但在东亚的国际政治经济现实中,美国显然是身置域外而利益相关的外部性主体。外部性有正负之分,或日外部经济和外部不经济,又往往表现出双向的特征。一方面,东亚地区是否和平和稳定直接关系到美国的国家利益,东亚地区的经济发展又牵动着普通美国人的生活,美国也需要借助东亚地区特定的区域机制平台(如朝核问题六方会谈)以解决自身难以单独应对的利益关切。从这个意义上说,美国是东亚政治经济外部性的直接承受人。另一方面,在东亚地区,美国的全球超级大国地位决定了其仍然是不可或缺的重要行为体,美国因素仍是主导因素之一。特别是由于亚洲的地区化具有非正式、重经济的特点,与美国的经济高度相关,因此,尽管冷战时期“美国治下的和平”在东亚地区已未必完全适用,但东亚仍是美国霸权渗透的多孔化地区之一。[23]从这个意义上说,反过来东亚又是美国外部性因素的直接承受人。

简单看看东亚各国的外汇储备和美国国债余额就可知东亚经济与美国经济的休戚相关程度之高。截至2009年6月末,中国和日本的国家外汇储备余额分别达到21316亿美元和1.02万亿美元,而其中以美元计价的资产近三分之二。与此同时,截至2009年5月末,中国和日本持有美国国债分别达到8015亿美元和6772亿美元,成为美国国债的最大持有国,而截至3月底,韩国的外汇储备也达到了2063亿美元。再以当前东亚的产业分工和贸易格局为例,美国同样占据着至关重要的地位。美国仍是东亚区域贸易合作和日本的对外贸易战略中不得不考虑的核心因素之一。尽管一个美国影响日益缩小的“东亚经济体”正在形成中,东亚作为一个整体对美出口占其出口总额的比例已从1985年的32.4%下降到2005年的18.4%,日本也由37.6%下降到22.9%,跌幅将近14个百分点(表2)。但是,美国市场仍是包括日本、中国在内的东亚各国的主要进出口对象。中国、韩国等四个新兴工业化经济体、泰国等东盟四国之间首先形成了零部件等中间产品的产业内贸易循环。在此基础上加工而成的最终消费品主要出口至美国和日本,而日本本身也在吸收前者中间产品的基础上将具有本国比较优势的高新技术最终消费品出口至美国。[24]这一区域分工格局突出地表现在IT、电子产品、精密仪器等高新技术产业中。在这一循环过程中,美国国内的巨大市场和消费能力成为影响东亚经济景气的重要因素。换言之,尽管东亚地区自我筹措、分配、使用本区域国际公共产品的能力正在逐步提高,但受到美国等域外大国影响的敏感性和脆弱性在相当长时期内仍将继续存在,在特定的时期内还有可能激化。美国次贷危机爆发和蔓延对东亚的重大影响就是一个生动的例子。

表2 东亚各国出口贸易的指向[25]

数据来源:UN COMTRADE

第二次世界大战以后,日本政府始终以日美关系为基轴,在日美同盟的基础上确立与其他国家的关系。1993年1月,日本首相宫泽喜一曾提出“宫泽主义”,力图在美国的影响与日本在东亚经济合作中的自主之间取得平衡。然而,1996年至1998年,日美两国相继发表了《日美安全保障联合宣言》、修订了《日美防卫合作指针》和《自卫队法》等“周边事态”法案,日美同盟在冷战结束之后非但没有减弱,反而在机制上得到了进一步的强化。因此,抛开美国的作用、影响和制约谈日本的外交战略和经贸政策是不现实的。美国政府的态度和政策成为深刻影响日本经济发展战略和区域合作战略的关键性因素。与马来西亚总理马哈蒂尔提出的东亚经济共同体(EAEC)构想类似,日本政府也曾酝酿产生了建立亚洲货币基金(AMF)的计划,这些倡议力图弱化美国在东亚地区的影响,建立起本地区独立的区域合作机制,均因美国的反对无果而终。

实现东亚区域性国际公共产品的有效供给不能没有美国参与,但这并不表明美国将成为主宰。“世界政府”的缺失是国际公共产品与一国国内公共产品的最大区别,因此,国际公共产品的供给和消费往往体现了强势国家的利益偏好和政策选项。这在冷战后美国对IMF、WTO等国际机制的控制和利用中已有所表露,在今后东亚区域性国际公共产品的供给中也会显示出来。如何在东亚区域合作中避免“一国独大”的局面?最为现实的路径选择是建立并不断完善区域合作的国际机制,通过制度约束对各国行为进行有效规制。从这个意义上说,无论是朝核问题六方会谈还是APEC贸易自由化计划,都是区域国际机制建设方面的有益尝试。本着自愿参与、平等协商、互利共赢的原则,域外大国的正外部性可以得到最大限度的发挥,而其负外部性则能够受到一定的法理牵制。

实现东亚区域性国际公共产品的有效供给不能没有美国参与,但这并不表明美国将成为主宰。“世界政府”的缺失是国际公共产品与一国国内公共产品的最大区别,因此,国际公共产品的供给和消费往往体现了强势国家的利益偏好和政策选项。这在冷战后美国对IMF、WTO等国际机制的控制和利用中已有所表露,在今后东亚区域性国际公共产品的供给中也会显示出来。如何在东亚区域合作中避免“一国独大”的局面?最为现实的路径选择是建立并不断完善区域合作的国际机制,通过制度约束对各国行为进行有效规制。从这个意义上说,无论是朝核问题六方会谈还是APEC贸易自由化计划,都是区域国际机制建设方面的有益尝试。本着自愿参与、平等协商、互利共赢的原则,域外大国的正外部性可以得到最大限度的发挥,而其负外部性则能够受到一定的法理牵制。

1997年亚洲金融危机之后,美国开始有条件地支持日本在地区合作中发挥积极作用。一方面,美国希望日本充分利用其经济实力,有效分担促进东亚地区繁荣与和平的责任,在美国提供全球性公共产品的基础上,协助其提供区域性公共产品;另一方面,美国仍力图通过建立日美FTA等途径和措施,牵制日本的区域领导作用,防范脱离美国的东亚一体化进程。

反过来,对于日本而言,提供区域性公共产品、促进地区一体化建设并不是游离于美国因素之外或对抗美国影响力的问题,而是如何在日美同盟的体制框架内因应变动的问题。尽管日本国内始终存在着程度不一的“反美”或“嫌美”情绪,但是日本政府和主流意识始终欢迎美国在东亚区域合作中作为平等的参与者发挥建设性的作用。日本参与提供区域性公共产品甚至发挥特定的领导作用,必须取得美国的认同和支持,有效利用美国因素,为自身的发展创造条件。

“东盟10+6”机制便是日本有效应对美国外部性因素的表现之一。2005年之后,日本积极推动印度、澳大利亚、新西兰加入东亚经济合作,在“东盟10+3”的基础上力图形成“东盟10+6”的多边合作机制。第一届东亚峰会也于2005年12月召开。这一“东盟10+6”多边合作机制是对日本原有东亚地区主义的重大修正。原有的东亚地区主义主要出于两大动机,即所谓的“防御性地区主义”和“构筑立足于东亚地区内事实上的一体化政府间体系”,而新的地区合作哲学则体现为“外向型的地区主义”,即在追求经济协作中更具前瞻性,在区域合作的地域圈定中更具外向性。[26]

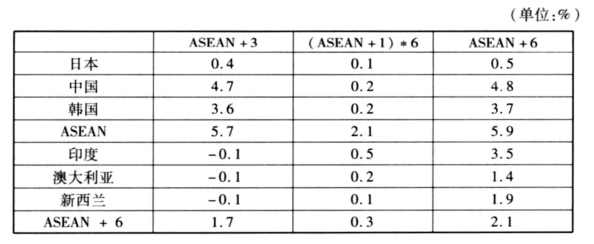

一方面,开放的地区主义因其规模效应,潜在的经济收益更为显著。以FTA为例,与中、日、韩分别与东盟合作的“东盟10+1”模式和共同合作的“东盟10+3”模式相比,“东盟10+6”模式对域内各国GDP的增长贡献率明显更高,其对日本GDP贡献率将达到0.5%,对16国的增长贡献率将达到2.1%(表3)。[27]

表3 各FTA佃议对亚太各国GDP的提升效果

另一方面,或许更为重要的是,从日美同盟的视角来看,将澳大利亚、新西兰、印度等美国盟国或战略伙伴纳入其中可以显示日本的东亚区域合作战略的开放性,这将有助于减轻美国的猜疑。[28]正因如此,近年来,无论是对于“东盟10+3”还是“东盟10+6”,美国的公开反对之声都日益减少,而是采取一种静观其变的更为灵活和肯定的态度。与“东盟10+6”的战略考量相似,日本还提出了“东亚东盟经济研究中心(ERIA)”构想,这被视为东亚版的经济合作与发展组织(OECD)。同时,日本还积极推进包括自由贸易协定在内的东亚全面经济伙伴关系(CEPEA)构想,这些超越传统的双边或诸边层次的、开放性的区域合作倡议都得到了美国的默许。

(三)如何处理与域内大国的关系:竞争性合作

从日本与域内大国的关系来看,竞争性合作是日本在提供区域性公共产品过程中体现出来的重要特征。东亚经济合作和区域性公共产品的供给模式,既不像北美自由贸易区(NAFTA)那样由美国等具有压倒性优势的大国主导,也不像欧洲联盟(EU)一样奉行域内大国法国和德国的联合领导。经济或日市场因素作用下的“功能性合作”在东亚区域合作过程中扮演了核心角色。[29]

亚洲金融危机结束后,东亚各国不断推进自身改革,区域经济格局也发生了重要的变化,最重要的变化之一来自于中国经济的高速成长。[30]中国进出口总额占全球的比重由1978年的不足1%上升到了2007年的8%,成为世界第三大贸易国,对国际贸易增长的贡献率超过12%。其中,中国年均进口增速达到了16.7%,发展成为世界第三、亚洲最大的进口市场。[31]随着中日经济关系的成长日益融入以东亚为舞台的区域经济框架中,中国经济的迅速崛起对日本的东亚合作战略产生了重要而深远的影响。

日本在提供区域性公共产品中必然涉及如何处理地区一体化先导权甚至主导权的问题。例如,一个区域或次区域内的FTA和EPA建设通常具有“多米诺骨牌”效应。一个较为普遍的共识是,日本在进入新世纪后加快FTA和EPA的步伐是受到中国区域合作战略的触动。早在2001年,中国与东盟领导人就决定在十年之内建成自由贸易区,这促使日本加快区域合作的步伐,将FTA和EPA建设作为推进地区一体化的主要方式。

在东亚的地区一体化进程中,日本和中国既从属于“东盟10+3”的多边次区域框架,又各自通过一系列双边协议开展自由贸易区等建设,因而形成了既竞争又合作,在竞争中求合作的格局。在日本国内,“中国威胁论”尽管仍未偃旗息鼓,但“中国机遇论”显然更占据了社会舆论的主流。正如一位日本外务省高官所言,日本亚洲外交的重要一环是对华关系,这一建设性的关系不是对立的、以争夺霸权为目的的斗争,而是以“共益”为目标的携手合作。[32]日本和中国都是东亚现有政治格局和经贸网络的受益者,也正在担负起“维护者”和“建设者”的积极角色。只要两国政府战略立场、具体措施得当,完全可以摆脱经济大国崛起必然导致大国间冲突的悲剧性规律。对于两国而言,在共同提供本区域性公共产品的过程中,既要维护本国的根本利益,又必须在制定和实施政策时切实考虑其周边因素和地区影响,注意把握本国的经济发展给外部世界带来的溢出效应。

(四)提供区域性公共产品的“能愿矛盾”:战略意图与供给能力

从理论上说,区域性公共产品的供给方式(或“聚合技术”)主要分为四种:简单累加、最优环节、最弱环节、加权总和。其中,简单累加(Summation)是指国际公共产品由供给各方平均分配、共同承担;最优环节(Best Shot)可视为一种“强者供给”,是指公共产品的整体层次由最大贡献者决定;最弱环节(Weakest Link)类似于“短板效应”,是指最小贡献者的供给水平决定了整个供给集团所提供的国际公共产品的实际有效水平;加权总和(Weighted Sum)是指在总体计量的基础上对参与国的各自贡献赋予相应权重。[33]在实践中,区域公共产品的供给和消费往往表现出“非中性”,完全平均的分配或完全由单方提供的案例较为罕见。

区域合作行为是一国国内政策的延伸。区域性公共产品在很大程度上是国内公共产品的外化。一个善意的领导国的存在通常被认为是区域一体化的重要条件,为了使域内其他国家克服集团行动的困境,这一领导国将提供全方位的区域性公共产品,包括协调规则与政策、创设机制、缓解紧张等。[34]但是,从东亚区域一体化的发展现实来看,没有一个国家有能力、有意愿提供全套的区域性公共产品,日本也不能例外。因此,日本在提供区域性公共产品中不可避免地面临着“能愿矛盾”,即战略意图与供给能力之间的不对称性。这一问题的解决之道在于以下两个方面。

一方面,东亚的区域合作具有明显的“功能主义”的特征,单一领域的合作有可能外溢至其他相关领域,从而拓展合作的范围、深化合作的能级。为了达到这一外溢效应的最大化,区域性公共产品只能是日本国内具有“比较优势”的国内公共产品在区域层面的投射。通过善意的功能性合作,提供改善东亚地区经济社会条件的区域性公共产品。[35]战后日本奉行“贸易立国”战略,经贸实力成为日本综合国力的重要表现,也进而成为其东亚地区合作的主导方式,在此基础上推进其他领域的区域合作。[36]从20世纪50年代到20世纪80年代的贸易合作和对外直接投资,到20世纪90年代中后期以后的货币金融合作和日元国际化,再到21世纪的FTA和EPA建设,无不体现了这一特点。

区域性公共产品供给中的“比较优势”受制于日本国内经济景气和经济实力的起伏。区域性公共产品的供给意愿尽管与一国的外交战略和国家意志息息相关,但其物质根基仍是国家的综合国力。国家实力的增强往往能够激发提供国际公共产品的意愿,而经济的萧条则使区域合作战略力不从心。例如,20世纪90年代,日本经济陷入了长达十年的低迷。在这“失去的十年”中,日本经济增长速度放缓、大量公司破产或倒闭、银行不良贷款积重难返、巨额财政赤字高悬,其区域合作战略也缺乏实质性进展。

另一方面,东亚的区域合作呈现出问题导向型的特征,包括日本在内的各个成员方的合作行为往往是对本国或本区域面临的重大挑战的应激性反应。美国学者柯德尔(Kent E.Calder)和福山(Francis Fukuyama)等人将其称为“关键节点模式”。[37]因此,国内改革和区域合作之间的互动成为日本解决自身和区域发展过程中各个阶段性难题的重要途径。20世纪70年代的两次石油危机在促使日本国内产业由“重厚长大”向“短小轻薄”转移的同时,也加速了产业的外部转移;20世纪80年代中期的日元升值危机则迫切要求日本加大对外投资,缓解本币汇率暴涨对出口造成的不利影响;20世纪90年代的泡沫经济则促使日本在国内大刀阔斧进行“金融大爆炸”、清理不良资产,同时,加强区域的金融与货币合作、提高区域的金融抗风险能力。

当然,区域合作中的内外互动容易受制于国内各个利益集团的博弈结果。其主要原因仍在于区域性公共产品的“非中性”,即区域一体化战略对于一国国内的利益集团而言并不是都有利的,各个群体的受益程度也不尽相同。例如FTA和EPA建设中的市场开放问题,势必使国内一部分稀缺要素的拥有者受到损失。因此,农产品的市场开放问题始终是日本推进FTA建设的主要障碍。日本与新加坡等国的EPA协议之所以能够较为顺利地进展,正是因为最大限度地避免了农业等领域的利益之争。

基于上述两方面的背景,日本提供区域性公共产品的供给方式主要表现为“加权总和”和“最优环节”。例如,自由贸易协定和经济伙伴协定就具有“加权总和”的特征,尽管协议的签署国均为区域合作的产生做出了贡献,但其作用和比重不尽相同。从目前为止日本所签订的双边经济伙伴关系协定来看,日本的自由化承诺往往高于谈判对象的承诺程度。从表4可以看出,日本与马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡等国的经济伙伴关系中,日本在十年内的关税削减额度普遍高出3%~5%,个别谈判的关税削减额度已接近100%。

表4 部分双边经济伙伴关系协定的自由化承诺(10年内关税的削减额度)[38]

又如环境保护合作则体现了“最优环节”的特征。能源环保领域是当前东亚各国都面临的紧要问题,也是日本提供区域性公共产品最具合作前景的领域之一。2007年12月28日,中日两国政府接连发表了《关于推动环境能源领域合作的联合公报》和《关于加强气候变化科学技术合作的联合声明》。双方将在应对和减缓气候变化、节能减排、治理沙尘暴、环保治污、开发可再生能源和新能源、促进生物多样性等诸多方面开展切实有效的合作。2008年4月28日通过的《东北亚名人会共同倡议》也将环境与资源领域的合作作为重点之一,提议建立“东北亚可持续能源与环境论坛”(NAFSEE)、“东北亚创新性清洁技术发展基金”、“东北亚气候与环境变化研究中心”(NARCCEC),并在中、日、韩之间开展战略性合作项目。战后日本在经济高速成长期中,出现了水俣病、镉中毒、大都市近郊光化学污染、大气污染等严重的环境问题,经历了从“先污染再治理”到“先考虑污染问题再投入生产”的战略转变。日本在保护环境、治理污染的技术、管理、资金、项目等方面向中国、韩国等邻国及东南亚等发展中国家提供支持,能够使各国从区域环境的改善中整体受益。

此外,日本还在地区发展、能源开发、信息技术、知识产权保护等本国拥有“比较优势”的领域积极倡导区域合作,通过设立合作议程、创建区域机制、提供技术和资金支持等方式提供这些领域的区域性公共产品。例如,2002年8月,日本外务省在东京召开部长级会议并提出“东亚发展倡议”,努力促成地区发展的共识。2002年9月,在大阪召开的“东盟10+3”能源部长会议上,日本经济产业省提出了“东盟10+3”能源合作倡议。2003年3月,日本总务省发起了“亚洲宽带计划”,该计划旨在通过协调网络政策、创建基础设施平台,使亚洲在2010年成为与欧洲和北美并驾齐驱的全球信息中心。这一计划后来成为2004年8月“东盟10+3”电信和信息技术部长会议的主要议题之一。[39]

结 语

简单地说,日本政府积极推进区域合作主要出于三个目的。一是“防御性的地区主义”,即有效应对欧洲、北美、南方共同市场(MERCOSUR)等其他地区一体化机制的负面影响,缓解域外集团的“排挤效应”,在东亚地区形成自身的区域性竞争和合作机制。二是通过在贸易、金融、货币、投资等领域的合作,加强区域内部的繁荣与稳定,防范类似1997年亚洲金融危机等区域性的经济风险。三是加强区域内各个国家和地区的政策融合与功能性合作,共同应对环境保护、能源开发、资源有效利用、知识产权保护、疾病防疫等经济和社会问题,切实缩小本区域内发达成员与不发达成员的发展差距。

区域性公共产品被视为东亚地区对于传统的以欧洲经验为基础的区域一体化和国际一体化理论的新贡献之一。[40]积极扮演区域性公共产品提供者的角色,有效促进东亚的区域经济合作,是战后日本亚洲外交战略的重要组成部分。日本的得失盈阙也是构建区域性公共产品有效供给理论的重要案例。中国应该积极借鉴日本的历史经验,系统提出中国自身构建东亚区域合作的战略、策略和阶段性目标,以共同供给区域性公共产品的形式进一步推进东亚区域合作。

(作者:复旦大学国际问题研究院、日本研究中心讲师)

【注释】

[1]本文得到下列项目资助:国家社会科学基金资助项目(08BG5019)、教育部人文社会科学研究一般项目(06JAGJW003)、复旦大学亚洲研究中心2009年度资助项目《日本的东亚经济合作战略》。感谢复旦大学区域性公共产品课题组的多次讨论和启发。

[2]Paul A.Samuelson,“The Pure Theory of Public Expenditure”,The Review of Economics and Statistics,Vol36,No.4.(Nov.,1954),pp.387—389.

[3]Mancur Olson,”Increasing the Incentives for International Cooperation”,International Organization,Vol.25,No.4,1971,pp.866-874;Bruce M.Russett and J.Sullivan,“Collective Goods and International Organization”,International Organization,Vol.25,No.4,1971,pp.845—865.

[4]Charles P.Kindelberger,”Intemational Public Goods without International Goverrnment”,The American Economic Review,No.1,1986,pp.1—11;Charles P.Kindelberger,The World in Depression:1929—1939,The University of Califomia Press,1986.

[5][美]罗伯特·吉尔平著,杨宇光等译:《国际关系政治经济学》,经济科学出版社1989年版,第90页。

[6]Inge Kaul,Isabelle Grunberg,and Marc Stem,eds.,Global Public Goods:International Cooperation in the 21st Century,Oxford University Press,1999.

[7]Patrik Stalgren,“Regional Public Goods and the Future of International Development Cooperation:A Reviewof the Literature on Regional Public Goods”,Working Paper,2000:2,Expert Group on Development Issues,Ministry for Foreign Affairs of Sweden,Stockholm.

[8]Marco Ferronil,“Regional Public Goods:The Comparative Edge of Regional Development Banks“,paper delivered to a Conference on Financing for Development:Regional Challenges and the Regional Development Banks at the Institute for Intemational Economics,February 19,2002;Inge Kaul,Pedro Conceicao.Katell Le Goulven,and Ronald U.Mendoza,eds.,Providing Global Public Goods:Managing Globalization,Oxford University Press,2003;Helmut Reisen,Marcelo Soto and Thomas Weithoner,”Financing Global and Regionul Public Goods through ODA:Analysis and Evidence from the OECD Creditor Reporting System”,OECD Development Centre working paper,No.232,LexisNexis,2004;Antoni Estevadeordal,Brian Frantz and Tam Robert Nguyen,eds.,Regional Public Goods:From Theory to Practice,Inter-American Development Bank and Asian Development Bank,2005;Mikio Kuwayama,LatinA-mcrican South-south Integration And Cooperation:From a Regional Public Goods Persective,United Nations Publications,2005;Gabor Pusztai,Prociding Global Public Goods,VDM Verlag,2007.

[9][日]木原隆司:《国际公共产品援助再思考》,(日本)财务省财务综合政策研究所《金融评论》2005年2月号;[日]津曲俊英:《国际公共产品的财政学——方法论》,(日本)财务省财务综合政策研究所《金融评论》2005年2月号;[日]梶山直己:《怎样的汇率制度才能促进东亚增长?——作为区域性公共产品的汇率制度》,(日本)《开发金融研究所学报》2005年3月,第23号;[日]饭田幸裕、寺崎克志、大野裕之:《国际公共经济学——国际公共产品的理论与实践》,创成社2006年版;[日]星野昭吉:《世界政治与地球公共产品》,同文馆2008年版。

[10]例如,樊勇明:《区域性公共产品——解析区域合作的另一个理论视点》,《世界经济与政治》2008年第1期;张建新:《霸权、全球主义和地区主义——全球化背景下国际公共物品供给的多元化》,《世界经济与政治》2005年第8期。

[11]Asian Development Bank,Supporting Provision of Regional Public Goods in the Asia and Pacific Region,Asian Development Bank,2007.

[12][日]大岩隆明:《非传统的安全保障问题与援助——来自国际公共产品的视角》,综合研究开发机构2008年3月版,第4页。

[13]限于篇幅,对这部分的历史综述详见,贺平:《从雁行发展模式到经济合作伙伴关系——日本的东亚合作构想与区域性公共产品的有效供给》,《复旦国际关系评论:国际公共产品与地区合作》,上海人民出版社2009年版,第213—229页。

[14]William W.Grimes,“Japan as the Indispensable Nation'in Asia:A Financial Brand for the 21st Century”,Asia-Pacific Review,Vol. 12,No.1,2005,pp.40—54.

[15][日]外务省:《外交青书第35号(平成三年)》,大藏省印刷局1991年版,第1章。

[16]这一生产网络的相关案例研究可见:Dieter Ernst,”Searching for a New Role in East Asian Regionalization——Japanese Production Networks in the Electronics Industry”,in Peter J.Katzenstein and Takashi Shiraishi,eds.,Beyond Japan:The Dynamics of East Asian Regionalism,Comell University Press,2006,pp.161—187;Andrew J.Staples,Responses to Regionalismn in East Asia:Japanese Produc tion Netsvorks in the Automotive Sector,Palgrave Macmillan,2008.

[17][美]皮特·J.卡赞斯坦:《日本,技术与亚洲地区主义的比较分析》,载乔万尼·阿里吉等编:《东亚的复兴——以500年、150年和50年为视角》,社会科学文献出版社2006年版,第271页。

[18][日]杉原薰:《东亚经济发展之路——一个长期视角》,载乔万尼·阿里吉等编:《东亚的复兴》,社会科学文献出版社2006年版,第127—129页。

[19][日]青木健、马田启一:《日美经济关系论——美国的通商战略与日本》,劲草书房2006年版,第144页。

[20][日]白石孝:《新时代的亚洲经济与日本》,中央经济社1994年版,第47页。

[21]Dilip K.Das,“Avoiding the Abyss:Japan's Attempt to Create Regional Financial Preventatives After the Asian Economic and Monetary Crisis”,CJES Research Papers,No.2005-5,Center for Japanese Economic Studies,Macquarie University,Sydney,Australia:Edward J.Lincoln,East Asian Economic Regionalism,Brookings Institution Press,2004,p.241.

[22][日]田中明彦:《东亚共同体的课题与日本的出路》,载伊藤宪一、田中明彦监修:《东亚共同体与日本的出路》,NHK出版社2005年版,第292—293页。

[23][美]彼得·卡赞斯坦:《地区构成的世界:美国霸权中的亚洲和欧洲》,秦亚青、魏玲译,北京大学出版社2007年版,第28页。

[24][日]经济产业省:《通商白皮书2006》,第2-2-19图,第87页。

[25][日]宫岛良明、大泉启一郎:《中国的崛起与东亚域内贸易:基于World Trade Atlas(1996—2006)的分析》,(日本)《现代中国研究据点研究系列》,东京大学社会科学研究所,No.1,第35页。

[26][日]田村晓彦:《东亚一体化:以“外向型思考”包含更广地域》,载《日本经济新闻》2007年6月5日,经济教室栏目。

[27][日]浦田秀次郎:《亚洲研究报告:拓展收益巨大的经济圈》,载《日本经济新闻》2008年1月25日,经济教室栏目。

[28][日]高原明生:《日本视角下的中国崛起和东亚秩序》,载朱峰、罗伯特·罗斯主编:《中国崛起:理论与政策的视角》,上海人民出版社2008年版,第321页。

[29]Yukiko Fukagawa,”East Asia's New Economic Integration Strategy:Moving Beyond the FTA”,Asia-Paciific Review,Vol.12,No.2,2005,p.26.

[30][日]《特集:“亚洲货币危机以来的十年”研讨会基调演讲,国际货币研究所行天丰雄》,载[日]《日本经济新闻》2007年7月6日朝刊,第29页。

[31]刘元旭、胡梅娟、黄聪:《未来五年中国从亚洲进口将达2万亿美元》,新华网天津2008年5月19日电。http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-05/19/content_8207971.htm。

[32][日]佐佐江贤一郎:《看准未来三十年的外交战略》,载《外交论坛》2008年12月,第15页。

[33]除此之外,还存在着“次弱环节”(Weaker Link)和“次优环节”(Better Shot)等聚合技术。参见Patrik Stalgren,”Regional Public Goods and the Future of International Development Cooperation:A Review of the Literature on Regional Public Goods”,p.15.

[34]Walter Mattli,The Logic of Regional Integration:Europe and Beyond,Cambridge University Press,1999.

[35]Hidetaka Yoshimatsu,The Political Economy of Regionalism in East Asia:Integraative Explanation for Dynamics and Challenges,Palgrave Macmillan,2008,pp.157—165.

[36]关于贸易与区域合作的辩证关系,参见Robert Devlin and Antoni Estevadeordal,“Trade and Cooperatioo:ARegional Public Goods Approach”,in Antoni Estevadeordal,Brian Frantz and Tam Robert Nguyen,eds.,Regional Public Goods:From Theory to Practice,pp.155—179.

[37]Kent E.Calder,and Francis Fukuyama,eds.,East Asian Multilateralism:Prospects for Regional Stability,Johns Hopkins University Press,2008,pp.16—17.

[38][日]外务省经济局:《EPA/FTA的成果与今后的方向》,第19页。

[39]Yoshimatsu Hidetaka,“Political Leadcrship,Informality,and Regional Integration in East Asia:The Evolution of ASEAN Plus Three”,European Journal of East Asian Studies,Vol.4,No.2,2005,pp.224—225.

[40][日]毛里和子:《设计“东亚共同体”——对现代亚洲学的挑战》,载山本武彦、天儿慧:《新的地域的形成》,岩波书店2007年版,第25—27页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。