第四节 环境义务之证成

义务的根源决定了服从于义务的理由。我们认为,义务在道德上源于人们对社会生活和集体行为规则的一致承诺。洛克曾在《人类理智论》中讨论了人为什么会遵守诺言这一命题。他指出,对这个问题有三种不同的回答,“如果问基督徒,他会告诉你,是因为握有永生和死灭权力的上帝要求我们这样做。如果是霍布斯理论的追随者,他会告诉你这是因为公众要求这样做,而且假如你不守诺言,‘利维坦’会惩罚你。如果问古典时代的哲学家,他坚信不遵守诺言是不诚实的,有失体面的,违背人类美德这个最高道德信条的”[26]。从洛克的回答可以看出,不管遵从义务的理由是源自上帝的律法、国家的强力还是道德的劝诫,它们都有某种居于上位的根源。这种本源既决定了人类义务存在的合法性,也给予了人类遵从义务的正当理由。有的学者认为,义务是不必评价也是不能评价的,义务自身中内涵的“应当”由“正当”加“必须”所构成,它决定了义务自立、自成、自证。[27]这种说法表明了义务的重要性和当然性,在人类基本尊严和生存的领域内,各种尊重人的尊严、维持人的生存和发展条件、保护人的生命与财产等基本的义务是不证自明的。但是,随着人类社会的发展,人的生存和发展需求对义务体系提出了新的要求,有些义务规范必须被纳入到现代社会的道德和法律体系之中。如国家对少数人权利的维护和保障的义务、增进公民福利的义务等都可被视为义务范畴扩展的表现。在环境风险无处不在的现代社会,环境事务正处于伦理观念转型、制度转型和社会转型的三重变奏之中,而环境风险的预防和分配在很大程度上决定了人们在环境事务中所要承担的义务,可以说,现代社会中环境义务已然成为了法律规则和伦理观念考量的重心。那么,环境义务是否是自证的呢?如果不是,为什么能够得到公众的广泛认同,并得到服从呢?对这个问题的回答,需要从方法和内容两个方面展开。

一、对环境义务的方法性论证

由于标准性、概括性的概念极易引发关于某一概念所指涉的实际内涵及其适用标准的争论,因此,我们需要在概念之外需找替代性的解释方案。我们在这里将环境义务分解为三个二级命题,对三个子命题的分析有助于揭示环境义务所涵盖的内容及其应当性,环境义务的概念与理论内涵对于任何接受这些前提的社会都是相容的。

命题1:一个符合规则的社会具有关于环境的一般的共识性伦理观念,并构成对人类行为的限制。

一般认为,在社会与自然二元结构之中,规则的存在与遵行是区别这两个领域的一个清晰而确定的界限。不管这种行为规则的指向什么,我们都能够析出一个关于两者分野的伦理标准:自然主义的伦理和义务主义的伦理。自然主义的伦理将人视为从属于自然的微小分子,在人的自然本性中寻找决定人的行为的目的、动机和原则,人的自然本性使人完全服从于外在目的。这一点可以从18世纪法国哲学中的“合理利己主义”那里获得更多的证据。而义务主义的伦理则是将人视为自然与理性的复合体,既是自然的一部分,遵从于经验世界的必然规律,同时又是具有理性和意志的,遵从自身所建构的规则系统。这种伦理观念使人的行为在很大程度上摆脱自然必然性的绝对束缚,将人的行为动机和行为准则纳入到自由的概念之中。这一理念可以从康德的道德理论中获得证明。这两种伦理尽管内容不尽相同,但都指出了在社会与自然的互动关系中,人都是受到规则限制(自然规则或社会规则)的,而且是应当受限制的。这里面暗含的一个重要命题是:人是否是自由的;人若是自由的,那么他将如何自我限制、自我立法、自我守法[28]来调试社会与自然(人与自然)之间的紧张关系。不可否认,这个问题在康德之后就已经获得了肯定性的回答,并且整个现代社会都是沿着“符合规则”这一路径来建构的。人们普遍承认,作为社会中的一员他们应当遵从社会中的共识性的伦理以及建基于这种共识之上的规则制度。

人们是否有关于环境的共识性伦理观念呢?随着环境问题对人类社会带来的困扰日趋严重,这个问题的答案也日益明确,它生成于人们对于环境问题的根本原因的理论探索和实践努力之中。自从环境问题成为全球经济、政治、文化等领域的核心议题以来,有关环境危机根源的探究也在发生着方向性的改变,亦即,从对现代技术的反思转向对于制度、观念和价值的全面批判,试图找出造成这些环境问题的人文病因。可以说,目前学界围绕环境问题破解所做的努力实际上是一种建基于环境伦理之上的观念性尝试。在许多人看来,唯有改变传统社会将自然中性化、去价值化、去道德化的伦理观念才能着手环境问题因应的具体操作,也才能找到破解环境问题的有效办法。于是,如何对待自然几乎成为了环境领域的一个新而显著的伦理难题,围绕此难题的伦理观念或知识也在逐渐地转变和增长。这些新兴的伦理观都试图对人与自然之间的道德关系给予系统性和全面性的定义和解释。它们以伦理的对象考量范围能否继续扩展至其他生命体甚至整个生态圈为中心展开了持续的争论,并形成了多元化的环境伦理观念,包括人类中心主义、生命中心主义、生态中心主义、社会生态学等。

其一,以人为域的人类中心主义是现代社会通行的伦理观念。这种伦理观自从古希腊哲学家普罗泰戈拉提出“人是万物的尺度”的理论之后就一直存在于社会文明之中,并伴随着这理性启蒙运动的发展而日益勃兴。它包括两个基本观点:①一切坚持人是世界中心和最终的目的;②认为人的价值是世界运转的中心和评价的标准。在人与自然的关系中,人类中心主义认为人类之外的生物的存在是为了满足人类的需求,大自然对于人类只有工具性和实用性价值。换言之,人类中心主义是以人类是唯一具有内在价值的合法主体为依据来绘制社会伦理图谱的,并坚信道德是基于理性的,源于人们之间的契约,并为了人类的利益而存在。即使在这个契约关系中,人为了享有道德权利而不得不为一定的道德义务所约束,它也仅在具备理性能力的道德共同体内有效。[29]这也是目前该伦理观念被视为环境生态问题恶化罪魁祸首的重要根源。

其二,尊重生命的生命中心主义是对人类中心主义忽视非人生命体的传统观念的初步批判。该种伦理观念重视生命个体的价值,坚称生命本身之外的物种和生态与价值无涉。该观念主要有包括五类:①以边沁为代表,认为道德考量的范围并不以理性为充分条件,而在于它们能否感受痛苦与快乐[30];②以彼得·辛格为代表,认为当我们在不同的场合以不同的形式谈论“最后的歧视形式(the last remaining form of discrimination)”时,我们最应该注意到还有许多潜在的偏见尚未被我们认知,对动物的忽视就是其中的一种;他宣称我们应当将那些我们认为应当扩展到人类其他种群(如妇女、黑人、儿童等)的基本平等原则(the basic principle of equality)扩展到其他的物种;并且动物具有感知能力,我们的道德义务就是尽量减少动物遭受痛苦的程度和总量;[31]③以汤姆·雷根为代表,基于内在价值提出了“动物权”的概念,认为将“权利论仅仅限制在人类范围内是有缺陷的”,天赋价值应当“同等地属于生命的体验主体(the experiencing subject of a life)”,因而动物也具有独立于其他个体对它的需求和使用的天赋价值,应当得到相同的尊敬;[32]④以史怀哲为代表,认为生命本身不只是一个价值中立的事实,而天然地具有某种善,所有的生物都具有内在价值而应得到尊重;[33]⑤以保罗·泰勒为代表,认为所有生物具有“自身的善(a good for their own)”,都是生命目的的中心,具有内在价值而值得道德考量和尊重。同时他提出了包含不伤害法则、不骚扰法则、诚信法则、补偿公正法则在内的由“尊敬自然”态度衍生出的一般法则和义务,并发展了人类和其他生物产生利益冲突时的优先次序——基于自卫原理、比例原理、最少错误原理、分部公正原理和补偿公正原则的五个优先权原理。[34]

其三,以整体主义为基调的生态中心主义进一步将道德主体考量的范围扩展到生命社区之外的整个生态系统。它重视生态系统整体的价值,宣称只有在生态系统整体之中,才能决定个体的角色和地位,因为整体生态系统的平衡和稳定终于个体的生存。该观念主要包括利奥波德的“大地伦理”和阿伦·奈斯的“深层生态学”。利奥波德将生命社区的范围扩大到包含土壤、水、植物、动物等在内的其他物种或非生命物质,统称为“大地”[35]。在他看来,“大地”作为一个整体是我们道德关怀的对象,并主张人们理应对生态整体(比如物种、群落和生态系统而不仅指人类自身)承担一定的道德义务。[36]奈斯认为传统的以反对环境污染和资源耗竭为中心目标的环境运动是浅层生态学,忽视了环境资源问题背后的社会、文化和政治病因。深层生态学是一种试图追溯环境问题“深层”根源的哲学取向。奈斯提出的深层生态学包含两个“最高伦理准则”:自我实现和生命中心平等。前者是指人的自我实现必须在与自然界其他部分的互动中完成;后者意指所有的有机体都一个相互联系整体中的平等的成员,都拥有内在价值。[37]为了能够包容各种类型的环境伦理,奈斯还提出了八个基本原则作为与其他伦理学说兼容和沟通平台:①生命本身具有非工具性的价值;②生命形式的多样性和丰富性有助于价值的实现;③除非是为了维持基本需求,人类无权减少这种丰富性和多样性;④少量的人口是维持生命和文化多样性的前提;⑤目前人类已经对其他生物造成了过渡的干扰;⑥必须改变政策以调整经济、科技和意识形态之间的结构,改变现有状态;⑦必须改变传统的意识形态,即更高的生活水准比生命品质更值得赞赏;⑧认同以上观点的人,都有义务直接或间接地参与改革。[38]

其四,社会生态学尝试从社会文化、社会行为的角度研究人与自然之间的互动关系。社会生态学是由穆瑞·布克金发展的介于个体主义和整体主义之间的伦理观念。这个理论认为,社会层级和主宰的观念对人与自然之间的混乱关系负有不可推卸的责任,社会提供了心理和物质的情景以及动机与方法来利用和主宰自然。社会生态学试图克服这种“社会疾病”在自然界中蔓延,它强调个体与整体之间的互动:个体构成整体,整体塑造个体。在互动关系中,个体应当应努力促成整体的平衡和稳定,用人类的能力为大自然服务。[39]但是,正是这种“为自然服务”的动机,相关理论家将其视为基于自身利益考量的人类中心主义伦理观的变体。

抛开各种环境伦理产生的根源不提,单就其类型体系而言,基本上可以将各种观念界定为以不同的解释依据为前提,以主体范畴扩展为主线,并以价值归属与序位高低为主要内容的伦理体系。首先,从西方环境伦理的发展脉络来看,早期的环境伦理大都以功利主义作为理论解释的依据,如人类中心主义是以人的利益最大化为目标,在处理环境与人的关系中以人的利益为依归;而后来的环境伦理,尤其是生态中心主义则以义务论作为解释的依据,强调人对于自然生态不可推卸的责任,以人对于义务的设定作为处理人与自然关系的基本准绳。其次,人类中心主义将伦理关系限定在具有理性和实践能力的人类世界,并借此建立了调解人们各种利益关系的伦理规范;非人类中心主义伦理观将道德考量的范围扩展到由“自然界的生命共同体和人类的社会共同体相互作用形成的生态—社会共同体”[40],在生命中心主义视界中,动物、植物、生命都是伦理考量的范围,而生态中心主义则将岩石、生态系统甚至整个地球纳入伦理的关系世界。最后,内在价值的归属问题也是环境伦理讨论的焦点,人类中心主义以人类是唯一具有内在价值的主体为根本依据,而其他环境伦理观则以自然界具有独立于人类的内在价值为判准,“把保持自然生态系统的‘完整、稳定和美丽’作为人类行为的终极目的和人对自然的道德行为的终极尺度”,在方法论上,非人类中心主义则选取生态自然规律(“是”)作为人类保护自然的道德行为(“应当”)的终极根据。[41]

这些环境伦理构筑了人与自然关系在哲学上的重建工作,试图为社会行为者提供一个普遍化的伦理规则。但是,在合理协调人与自然的关系方面,这些努力均告失败,以致当代社会陷入了环境道德价值和行为规范的情感化、碎片化和相对化的泥淖中。首先,大部分环境伦理缺乏对实际问题的细致关注,这决定了它们难以成为可供实践的伦理意涵。它们大都是以乌托邦式的浪漫方式试图构架人与动物或其他物种(甚至是超物种)共享伦理主体地位的共荣图景,或者以悲天悯人的宗教情怀来抽象地谈论人类与其他物种的平等关系和价值关联,并试图在法律的框架内重新调整人与动物、植物、无生命物等自然物之间的价值序位以期改变传统法律由于坚持“人类是唯一的价值主体”这一传统伦理基础而造成的对于环境问题的无能或低效。不可否认,这些环境伦理的确在改变着法学和法律对于环境问题的传统看法;但是,这些环境伦理在法律化的过程中忽视了一个基本前提:抽象的伦理观念也需要特定的科学、规范内容才能为环境法治实践提供具体的伦理规范。其次,公众对于环境危机和风险的存在一致认同,但只有少数人愿意因此改变自己的生活方式和价值观。动物权利、生态价值等环境伦理往往只是美好的远景;在本质上,它们对工业文明的“资本逻辑”和社会规范僵化的批判以及对生态文明的追求,最终都将“沦落为浪漫主义的道德批判与伦理主义的文化劝诫”[42]。正如福斯特所言,“仅仅关注生态价值的各种做法,在更加普遍的意义上讲,就像哲学上的唯心主义和唯灵论,都无益于理解这些复杂的关系”[43]。以全球变暖为例,尽管全球变暖的危害十分可怕,但它并非有形地、直观地呈现在人们面前,因此很多人会袖手旁观,不采取任何实际的举动。然而,坐等它们变得有形,变得严重,那时再去临时抱佛脚,定然是太迟了。[44]不管环境伦理如何鼓吹价值观改变的重要性,也无论人们如何认同这种改变,上述这种悖论依然存在于一切环境保护的领域,公众的行为依然踟蹰不前。最后,以环境伦理为基础的治理与人们追求物质生活水平目标之间存在冲突。就政府而言,满足公众的消费需要成了政治合法性的标志;对于公众而言,消费是个体获得发展的直观明证。可见,消费已然成为这个世界的基本伦理之一。所以,试图遏制公众的消费欲求是不可能的,至少是十分困难的。这就要求我们随时要为发展带来的环境问题做足准备,尤其是在中国,引导公众消费是社会发展的主要动力,消费规模的扩大一方面推动了社会进步,另一方面也加剧了环境问题。环境伦理要想在这种相互掣肘的关系中占据主导地位,在短时间内是不可能的。

尽管在过去的几十年间,各种环境伦理之间争执不断,即使没有一方在与之相关的政治行为、社会行为和社会规则中独揽至高的话语权和支配权。我们也可以在彼此之间冲突和沟通中达成某些方面的伦理共识。在这里,我们姑且将这种伦理共识称之为环境公共伦理,以与纷繁复杂的多元环境伦理相区别。

共识一:在人与自然的关系上,人与自然的和谐共荣应成为社会基本结构和基本行为的目标追求。环境危机的发展逻辑表明,它是现代工业文明的结构性特征,工业文明的基本结构和运行逻辑决定了环境危机是文明进化的必然结果,自然也不可能在现代文明的框架内得到解决。它需要社会经济结构、政治结构和意识结构的全面变革和“绿色化”。环境公共伦理的达成,促使全球、地区、民族国家、区域、城市、基层等不同层次的主体将人与自然的和谐共存纳入到规则制定的考量之中,并使得不同的行动者带着不同的价值、利益以及为自己的利益而影响社会规则的能力参与到这场变革中来。通过对人与自然关系的反思和重塑,试图建构一套具有更宽泛理性的限制条件[45]来给社会政策的选择提供指引,进而使不同利益集团的行为和与之相关的政治可以被更宽泛地解决问题的理性所限制。在社会行为的层面上,社会主体与全球化的环境要素和环境伦理相互交织在一起引起了行为者间的结构、规范和预期后果的不断变化。如环保NGO等第三方组织成为环境治理的重要力量、规范力量的范围扩展到受害者之外的对生态环境的消极影响、社会主体的发展规划也适当地将“环境友好”“生态和谐”纳入到预期后果之中。[46]

共识二:社会发展中的科技取向和增长取向具有两面性。现代科技带来了社会文明的巨大进步,同时也引发了不可恢复的生态灾难。更为重要的是,大部分的人坚信只要科技进步,就能掌控生态危机。这种技术乐观主义已经妨碍我们采取有效的生态治理措施。与之相类似,经济增长的取向也是生态危机的重要根源,经济增长与环境危机之间呈正相关关系,环境问题不可能通过发展经济获得解决。可见,在经济和科技领域,存在着激烈冲突的伦理准则,如果不能明确社会发展方式、个人生活方式以及应当遵守何种共通的伦理规范,这些冲突就不可能得到充分的解决。

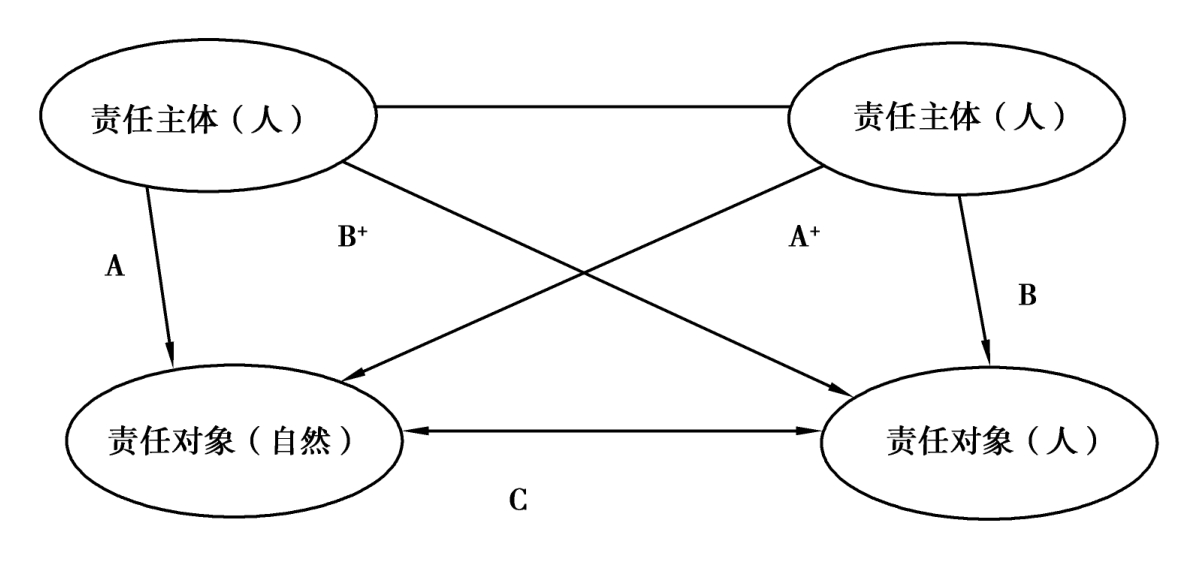

共识三:在苛责标准上,环境责任的范围扩张应当因为“社会保护”的需要合理化。责任主体范围和责任形式的扩展是现代风险社会的典型特征之一。价值多元的现代社会之所以对环境保护存在如此激烈的争议,并不是因为多元化的环境伦理之间互不相容,而是因为所有的这些伦理价值问题都表现为一种制度性问题,或者更直接地表现为一种法律的问题,亦即,“它必须透过法律制度来确定一些观点,透过这些观点去证立一些权利、义务和公权力干预的正当性”[47]。在这种情况下,对责任的判定就要从纯粹的道德考虑转向法律领域,而社会主体在内在德性和外在行为两个方面都必须符合共识性环境伦理的要求。这为环境伦理的人性内化和制度外化提供了理性的实现通道。在环境公共伦理论域中,环境责任的关系图谱应当如图4.1所示。

图4.1 环境公共伦理包含的责任关系

①关系ARA+标示出非人类中心主义中的道德责任以自然本身的目的为基础,以肯认自然的道德地位为前提;关系BRB+标示出人类中心主义中道德责任仅是人与人之间道德义务的副产品。

②关系AB+C与A+BC都标示出共识性环境伦理中的责任对象应当是自然和人的复合体。

③环境公共伦理中的责任关系应当由ARA+或(or)BRB+向AB+C和(and)A+BC转变。

④C标示出在共识性环境伦理中,人对于人、自然之间的责任关系在实现上是共通的、复合的,两者之间互有助益。

共识四:环境治理需要新的机制和新的行为模式的结合才能有效。现代公共伦理对处于弱势的人的保护或许有效、有力,但丝毫没有保护生态系统的作用。人与自然的关系根本不在现代伦理思维的视野之内。传统的环境治理机制注重经济手段、科技手段,却没有意识到“资本的逻辑和人类贪欲的理性化释放”需要政治、社会手段才能得以抑制。这种政治考量包括:①如何将环境问题政治化,确立生态文明的政治意识;②环境治理中的集体性整治行动成为必要;③环境治理如何吸纳社会公众的积极参与,并使之成为政治制度创新和行为转变的制约因素。这种社会手段包括:①敦促社会公众审慎地行使自己的生产、消费权利;②培养并丰富社会公众的生态良知,形成社会公共道德;③积极参与民主社会中的对话商谈,就有关环境的公共道德形成新的共识,制约政府和其他社会主体的环境行为。

可以说,这些共识性环境伦理构成了环境风险社会中人们一般性观念,并获得了广泛的认同。既然存在关于环境的一般性共识,一个符合规则的社会就应当承认它们构成对人类行为的限制。

命题2:该社会的成员对这种共识性的伦理观念以及源于这种观念的法律规则的认识是理性的。

在人的理性中,趋利避害总是最常见的选择。在现代社会,环境污染与生态破坏的严重性拷问着人们的神经并迫使人们构建系统的回应策略。这种选择源于人的趋利避害的理性思考。在环境保护的规则选择上,人们总是不断地根据形势需要创制新的手段。从最初的环境治理到整体性保护和保育,从末端治理到全过程治理,从基于行政权力的管制手段到基于市场的法律手段(如从行政处罚到排污收费、许可证交易、政府补贴等),这种治理观念的进化和手段的丰富化表明了人们对环境保护的认识逐步趋于理性化和合理化。在人性的层面上,既然人们形成了那些关于环境保护的共识性伦理观念,人们就已经对遵从建立其基础上的法律规则有了理性的认识,并承诺遵从它们。

命题3:该社会的成员相信服从于这种伦理观念并遵行建基于此基础上的法律规则,将会使成员的权利受到平等的关心、尊重,成员的环境利益得到进一步增进,并且社会与环境之间的关系更为和谐。

义务可以被视为社会为了保护和促进其成员的正当利益而设定的,体现于法律规范之中的社会主体应为或者不为的行为模式和标准。这里面既涵盖了社会成员各种利益的冲突和交织关系,也包含社会对这些利益的一般态度。法律义务的一般目的就是正当地分配利益、维护利益。一般来讲,并不存在单纯的利益享有者或者义务承担者,享有权利者应当负有不得滥用权利和尊重他人权利的义务,而负有义务者同样享有相应的权利。社会成员所追求的正当利益既直接体现在他所享有的法律权利之中,又间接地体现在他人应当履行的义务之中。法律义务设定反映了国家、社会大众对于利益诉求的权威态度:正当利益应当承认、增进,不正当的诉求应当被压制;破坏正当利益的行为应受到限制、制裁或惩罚,增进正当的利益行为应受到鼓励和支持。在环境法律关系中,设定环境义务的根本目标就是维护、增进社会成员的环境利益,使那些处于弱势地位的群体的环境利益得到平等的对待。如资源富集区在给社会供给资源的同时,也遭遇了生态环境恶化带来的发展和生存难题,这就需要以环境正义、资源配置公平为导引使利益受益者承担相应的补偿义务,以此体现社会公正。

需要说明的是,论及至此,我们所作的论证是在人与人的社会关系中展开的。现在,我们可以将视角扩展到人与自然的关系视阈内。在现代的伦理学和法学的诸多理论中,人与自然的关系被进一步重视、强化并超越。在伦理学中,价值共同体的概念由“人域”之内扩展到种际之内。我们认为,大体上有这样三种价值共同体观念:①自然的生命共同体,即由所有生命物种的自然生态关系而结成的生物共同体或生命共同体。②人类社会的共同体,即人们在生产活动中由不同的人类个体成员和多层次、多样化的群体所组成的价值共同体。③由前两种价值共同体相互作用形成的“生态—社会”共同体。不管这种价值共同体观念方式的演变在理论上恰当与否,它都凸显了“人与自然关系的和谐”获得了人类社会的根本性肯认。在法学的领域内,基于这种伦理观念的嬗变,也出现了方法范式和理论内容的变革。如有的学者试图将法律调整的对象从人与人之间的一元关系,拓展为“人与人+人与自然”的二元关系。这种理论认为“法律除了可以调整人与人的社会关系外,还可以调整人与自然的关系;法律调整人与人的关系和调整人与自然的关系并不是一个互相排斥、有你无我的关系,而是一个可以并存、共容的现象……当代社会关系不能简单地理解为单一的和单纯的人与人的关系……当代社会关系包括人与人的关系和人与自然的关系这两个方面;同样,法律关系或法律所调整的社会关系不能简单地、单纯地定义为、理解为人与人的关系”。在给出传统法学理论不接受人与自然的关系作为调整对象的理由时,这种倾向指出:“环境资源法所调整的人与自然的关系是环境资源法所规定的人与自然的关系;环境资源法能否调整人与自然的关系,和人与自然关系是否被传统法律关系理论认可为法律关系无关,即使目前某些法学家不承认法律规定的人与自然关系是一种法律关系,也不能否认现实法制实践中人与自然关系的存在,更不意味着环境资源法不能调整人与自然的关系;因为环境资源法对人与自然关系的调整,属于环境资源法的功能和现实作用问题,而传统法律关系理论是否将人与自然的关系认定为法律关系主要是对法律关系定义的理解问题。”[48]这种理论在突出人对环境所负有的义务的同时,更显示对人与自然和谐理念的关注和强调,尽管这种理论在方法论上遭遇了诸多难题。[49]

这些在伦理观念和法律规范上的理论变革既代表了人们试图增进公众的环境利益的智识努力,也凝结了人们对于人与自然的和谐关系的共识,奠定了环境义务及其规范化获得认同的前提。

二、对环境义务的关联性论证

对环境义务的方法性论证旨在解释公众遵行环境义务的可能性,而我们接下来将要论证的则是公众遵行环境义务的必要性。我们试图通过将环境义务与一些关联性的概念和问题勾连在一起来说明这种必要性。

(一)环境义务与环境公民身份

身份是一个社会学、法学、政治学共同关注的基础性概念。它表征了个体在群体中的地位、资格以及与共同体之间的互动关系。在历史上,身份的演变的历程也是人的主体性地位彰显与社会关系网络复杂化的历程。就前者而言,梅因所谓的“从身份到契约”社会发展脉络就指出了人从各种性质的绝对权力中解脱出来,成为更为自主、更为理性的“自由民”的理性解放过程。就后者而言,身份的复杂化表明了社会生活中基于共同的观念、价值观、利益关系的共同体日益繁多,且每个个体不可避免地都参与到社会生活之中,形成了名目繁多而又不可获取的各种公共领域。民族国家就是这样的典型,“公民”为每一个该国家的成员贴上了身份的标签,意味着他们可以参与到这个国家的事务之中,并作为这个国家的一员被这个国家与其他国家的外部事物所包围。这区别于古希腊城邦时期的“公民”身份,因为在那个时期并非每个人都具有这种身份,它并非一种基于契约的互惠关系,而毋宁是基于财产、智慧、阶级的“特权”。

在解释论上,基于个体在共同体之中的地位,理论界大致形成了对公民身份的两种解释范式:自由主义的公民身份和共和主义的公民身份。自由主义公民身份强调个人权利的重要性以及国家的保护义务。这种解释范式基于自然法理论,认为个体在共同体中是具有首位的,公共领域虽然是社会运行的基本动力,但是它仍是为了私人领域服务的。而共和主义的公民身份则恰恰相反,它与福利国家、社会责任、权利社会化等范畴息息相关。它在肯定个体自由的同时,认为公共领域对于个人领域而言具有天然的优越性,个体只能通过积极地参与公共生活,为公共生活服务才能获得国家的认同,才能被赋予“公民”的身份。

不管这两种解释范式的取向如何,它们都不能遮蔽个体与共同体、私人领域和公共领域之间的交互关系。正如马歇尔曾指出的,公民身份是一个有活力的而参与的概念,它试图把各种各中心的发展和问题结合起来;在范畴上有公民的、政治的和社会的三种形态。[50]可见,这种交互关系是随着社会生活中问题的变化而变化的。在环境事务领域内,气候变化、生态失衡、环境污染等新的社会问题的出现,给个体的私人生活带来了冲击并不断调整着上述两组交互关系。环境运动、环境团体、环境正义、现代性、环境伦理、环境权利与义务等议题不断进入公民身份的范畴之中,形成了环境公民身份的概念。当然,依照两种不同的解释范式,环境公民身份的思想内核也有两种不同的表达:基于自由主义的环境公民身份强调个体对环境所拥有的权利;基于共和主义的环境公民身份则强调公民对环境的责任和义务,即每个公民都要保证自己的行为不会减少或阻碍其他人包括后代人的获得“好生活”的机会。这种基于生态保护的环境公民身份不仅意味着公民享有环境权利,更重要的是要承担相应的环境责任,保持生态环境的可持续性。简言之,自由主义的环境公民身份强调环境权利,而共和主义的公民身份侧重公民义务。在环境问题日益突出的今天,这种解释范式更为有力,也更加切合实际。在环境事务成为全球性事务以来,环境公民身份更侧重于公民对自然的责任并且在全球维度推动基于义务的环境公民身份的制度化也成为各方努力的目标。事实上,这种趋势正在逐步展开,环境运动、生态消费、绿党等实践样态的日益发展,都表明了作为环境公民对于环境义务承担的当然性。

(二)环境义务与公共生活

环境是人类生活的外部环境,同时也是人们公共生活中的一个关键变量。现代社会中环境问题与市场经济、全球化、社会变革等交织在一起,迫使人们面临着共同性的环境危机。加上市场经济对市民社会的呼吁以及全球化中多元差异间的对话需求愈来愈强烈,人们因为环境危机而逐渐地加强了联系,并基于共同的环境利益形成了具有普遍性的关于环境及其治理的共同性理念。公共生活领域中的环境利益是公共性的,它既是人类共同体的利益,也是每个个体的私人利益。为了满足共同生活的环境利益需要,人们需要一个公共理性作为现代环境治理和危机应对的基础。依据环境事务的属性,这种公共理性应当是指向环境公共利益与“公共善”的,它是公共生活和环境规制制度安排的基础。

关于公共理性,罗尔斯说:“公共理性是一个民主国家的基本特征。它是公民的理性,是那些共享平等公民身份的人的理性,他们的理性目标是公共善,此乃政治正义观念对社会之基本制度结构的要求所在,也是这些制度所服务的目标和目的所在。”[51]在他看来,公共理性仅仅限于政治生活领域。我们认为,公共理性的内涵还应当覆盖公众对公共事件与事务的具体态度和认知以及对自身行为的责任意识。在环境事务中,环境、环境利益、环境事务的公共性要求都要求每个个体要对他人的环境利益、环境公益以及环境本身承当一定的义务。唯其如此,人们的公共生活才能真正地达致公共善。

(三)环境义务与责任

不可否认,现代社会中的个人、企业、组织甚至国家都在很多方面承担着一定的责任,这些责任体系决定了个体行为、组织行为和权力行为的合法性及其边界。人们承认并履行相应的义务在很大程度上是由于这种义务的背后有一种否定性的评价支撑。在环境事务领域,环境义务也是由于其背后的否定性责任限制了权力(权利)的滥用而获得正当性的,反过来讲,环境义务则构成了社会主体承担相应环境责任的前提。具体而言,其一,环境责任的收缩性对环境权力和环境权利的扩张性形成制约和抗衡。环境责任的收缩性在外在上表现为对环境权力(权利)主体的警示,以敦促其对自己的外在行为予以约束,迫使环境权力享有者积极承担环境治理和化解环境风险的义务;在内在要素上侧重于权力(权利)主体的自觉和自律。而权力的扩张性和权利的绝对性都表明,它们必须得到责任的有效限制才能使社会关系和利益的割据不至于失去平衡。其二,环境责任的被动性对环境权力(权利)的主动性的制约和抗衡。环境责任对于主体而言是一种被动性的负担,它的直接结果是对相关主体的制约,而环境权力(权利)的直接结果是主体的主动支配。在现代环境法律中设定环境责任制度,其实质就是借助于外在的权威力量敦促环境义务的落实,即通过环境责任的被动性和否定性评价促使权力(权利)主体自觉履行相关义务,以达到制约权力扩张性、限制权利绝对性的目标。其三,环境义务为环境权利的实现和环境责任的履行提供了规则依据。环境权利、环境责任和环境义务共存于法律规则之中,一方面这种共存使相关主体的行动边界清晰化,另一方面也使环境权利(权力)有了可参考的代价。

三、环境义务模式之优势:与环境权模式的比较

比较环境权利与环境义务两种不同的制度路径并非是将两者对立起来,而毋宁是在承认两者都是化解环境危机的有效途径的基点上分析何种方式才是环境法律制度建设的方向与重心。环境权和环境义务有着共同的认知前提,都是现代国家环境观念的法律体现,都承认人拥有在良好环境中生活的权利,并有权从环境中获得实现生产生活目标的机会。环境权和环境义务背后体现的共同道德原则,要求人们在共同生活中普遍遵守并将内心的道德确信外化为行为的准则。

我们认为,环境义务模式相较于环境权模式有以下几个方面的优势。

其一,在社会实践领域,环境义务模式较环境权模式更容易形成共识。环境权作为一种具有人权属性的基本权利诉求,如果想获得“统一性”就必须转化为一种通过交往行为所达致的结果共识,亦即,通过环境义务的普遍设定来实现环境权利。无论是对于环境权的主体范畴而言,还是在环境权的内容范畴那里,我们都很难通过纯粹理论的变革为环境权描绘出一个规范向度。因为,主体范畴和利益内容的不确定性无法为法律制度规范提供一个目标指引。这样一来,环境权模式仅仅是提供了一种权利意识层面上的建构范式而已。哈贝马斯就曾对这种脱离交往理性内涵的意识哲学进行了批判,他指出,“穷竭的是意识哲学的范式。果真如此,我们就必须从意识哲学范式转向交往范式,因为这样才能消除穷竭的症候”[52]。依据哈式的理论,每个人的环境利益诉求都可以通过“交往范式”得以表达,并且这种利益诉求是一种共识性的利益表达,每个人都能在这个利益体系中寻找到属于自己的合理部分,进而在互动的参与者之间形成关于维护此种利益诉求的共识。在这种交往互动中,参与者的立场与单方面呼吁自身的权利的范式不同,后者采取的是一种以自我为中心的立场。在这种立场中,主体与客观世界的行为具有很强的自主性和随意性,这也正是现代社会强调主体的绝对地位而征服改造自然,进而将自己视为自然的主宰的思维根源。在交往范式中,一种通过相互之间的环境义务建立起来的“主体间性”消除了原先环境权利主体以自我为中心的立场。因而,我们可以说,环境义务模式是一种互动关系中的相对共识。环境利益的实现和环境保护的目标不是在预期利益目标中进行的,而是在担负相互义务的前提下共同努力达致的。另外,社会主体积极实现环境利益的过程充满了偶然性,在此情况下,以环境义务的模式替代之,实际上是以一种共识中的“统一性诉求”来替代对利益诉求和利益内容的“个体性追寻”。

其二,在环境利益的实现方式上,环境义务模式具有优势。主张环境权的学者认为,首先应在宪法中确认环境权并将其具体化为法律规定的具体环境权利,然后通过建立和完善环境诉讼机制、环境纠纷解决机制来保障这些权利的实现。这种“设定权利—权利受损—主张保护—救济损害”的路径顺应了现代法律制度以权利为本位的法治要求。但需要注意的是,这里面除了我们前面所讲到的环境权宪法化的难题之外,环境诉讼依然是一个值得深思的制度难题。环境权作为一种新兴的权利形态,那些具有人身和财产属性的环境利益可以通过民事诉讼的途径间接获得解决,而有些环境利益由于主体广泛性、损害后果具有长期性、致害主体的不确定性等因素很难通过传统部门法的途径获得充分保护。即使致害主体、因果关系、损害后果和利益的范围能够确定,并获得充分而有效的保护,那么环境利益受到的充分保护是否就意味着环境可以得到充分有效的保护呢?恐怕并不尽然。徐祥民教授就指出,在环境诉讼中可主张的环境权利的范围一般小于实际发生的环境侵害,对环境侵害的赔偿也不足以实现对环境的恢复。在经验上,并不是环境权利得到法律的保护和填补之后,环境利益就恢复到原初的完整状态,环境所遭受的损害总是大于我们所主张的环境权范围的。他指出:“可主张的环境权利不足以对抗这种破坏,以维权为理由的诉讼不足以阻止这种破坏。如果我们不是满足于饮用‘无毒’的水,而是希望饮用甘甜的水,那么,从甘甜到‘无毒’这个污染空间是权利救济的‘禁区’。维权诉讼可以让我们放心饮用无害的水,但无法保障让我们开怀畅饮甘甜的水。”[53]再者,在民事法的领域,损益和补偿相当、责任和权利相对应是基本的制度要求。环境权主体通过诉讼主张的环境利益得到充分补偿后,权利主体的个人利益获得了充分的救济,但是这并不意味着这种补偿可以弥补环境破坏行为给环境造成的损害。如在河流的上下游关系中,如果上游的工厂造成了下游水质的污染,上下游之间通过一定的水质协定或者法律诉讼使下游的民众的环境利益获得充分的补偿,而受到污染的流域环境的负面影响并没有因此消除。这就意味着,环境权的满足并不意味着环境问题的解决。“权利论的方法所能解决的是从环境破坏到权利人的损害这一过程中的问题,无法解决从侵害行为到环境破坏这个更重要的阶段的问题。”[54]而环境义务模式是通过相反的路径来保障环境权利,即“设定环境义务—义务主体履行环境义务—保护环境—使公众的环境权免遭损害”的路径。这种进路首先为社会主体设定普遍的义务,要求公众为环境承担一定的环境义务,在义务遭到违反的时候通过法律的强制性手段使义务主体承认相应的责任。依据我们讲到的环境义务设定的目标,这种逻辑进路是双向指向的——权利人的权利请求和环境本身。

其三,在法律设计的具体操作上,环境义务更具优势。环境权要想通过权利设定模式在法律上予以明确是非常困难的。环境权是一个范畴宽泛且不断延展的权利束,通过列举的方法很难穷尽,而通过一般条款予以概括的方法也势必引起关于权利范围的争论,这些都会给环境利益的司法实践带来难题。而环境义务的设定则具有明确性,在制度设计时,可以以环境要素、环境权利等为根据将其类型化,以此将环境侵害尽可能地纳入到义务体系中来。

其四,在实际效果上,环境义务模式更具优势。环境义务的设定能够对侵害他人环境权利、破坏环境的行为起到预防和警示作用,提醒社会主体注意法律制度对其行为的强制性要求以及违背这种要求的否定性后果。而环境权模式的最大功效在于激起人们的环境意识,但在环境侵害行为的预防上则显得能力不足。

四、环境义务设定之准则

设定普遍的环境义务意味着对社会主体增设了一定的负担,势必会造成环境权利与环境义务、环境义务与环境义务、不同主体的环境权利之间的冲突和对撞。因此,在法律规范中的设定环境义务应当秉承必要性和适度性的原则,这意味着环境义务的设定应当遵循一定的准则。

在法理上,必要性和适度性是对法律所确定的环境义务做出合理性评价的两个标准。在必要性方面,我们认为有以下几个标准需要认真考量:

①有利于促进人与自然和谐秩序的生成;

②有利于维护公众的环境利益;

③有利于环境执法和司法实践的具体操作;

④有利于明确环境权利、环境权力、环境法律责任之间的界限;

⑤有利于多元义务主体的互动,形成环境事务处理的合力;

……

在法律上设定环境义务的目的是排除环境侵害和社会主体的利益损失,具有内在的合理性。但是,环境义务的设定并不是无限制的,只有当环境义务与假定自发情况下社会个体间形成的主动义务具有一致性的时候,它才是合理的。更进一步说,只有当环境义务对在假定自发的情况下,社会主体必然选择给予环境利益和诉求以优先满足并仅给予环境利益和诉求适度满足的情况下,这种环境义务才是合理的。在最根本的意义上,环境义务的法制化一方面要对主体的环境利益给予优先满足,另一方面对这种利益诉求予以适度的限制以保证环境利益需求与环境供给与容纳能力本身的平衡。只有在主体对这两方面都赞同的情况下,环境义务才具有合理性。具体而言,这种适度性体现在以下几个方面:

①排除真实存在的环境侵害的原则。意思是,设定的环境义务所要排除的行为必须对环境造成真实的侵害,而不是想象的。换言之,只要该义务的违背一旦真实存在就必然会对环境及他人的环境利益、财产利益、人身利益等造成真实的损害,该义务的设定就具有适度性。

②排除或然损害的原则。意思是,由于环境保护的特殊性以及环境救济的困难性,必须对有很大几率造成损害的行为设定环境义务。

③排除之害大于排除之利的原则。意思是,所要排除的行为对环境或他人的环境利益的损害必须大于该行为本身可能带来的社会效益。

④排除之害大于带来之害的原则。意思是,所要排除的行为给义务人本人、他人的环境利益和环境带来的损害必须远远大于因排除该行为而给环境保护和环境利益维护带来的不利。

⑤所排除之害不能给社会主体带来过重的负担。意思是,基于环境保护和环境利益维护的需要设定环境义务不能给个人、企业的财产权、经营权等设定过重的义务,否则,不利于经济社会和环境系统的可持续发展。

通过这些分析,我们认为,对于环境义务作合理性评价的基本原则如下:其一,这种义务所意图要求社会主体先行满足的环境保护目标和环境利益维护的需要是否与在假定自发的情况下社会主体因自身需要的冲突而必然理性地选择给予优先满足的需要相一致?若是,则为必要的;若否,则是不必要的。其二,环境义务对于在假定自发的情况下社会主体将必然给予优先满足的需要的满足而言是否是适度的。

【注释】

[1]R.Alexy(2002).The Argument from Injustice—A Reply to Legal Positivism,Trans by B.L.Paulson and S.

[2]谢晖.法学范畴的矛盾思辨[M].济南:山东人民出版社,1999:211.

[3]凯尔森.法与国家的一般理论[M].沈宗灵,译.北京:中国大百科全书出版社,1996:67.

[4]A.J.M.米尔恩.人的权利与人的多样性——人权哲学[M].夏勇,张志铭,译.北京:中国大百科全书出版社,1995:34-35.

[5]如再利用动物满足人类需要的时候,应当避免给动物施加不必要的痛苦,这样一种人道主义的环境伦理实际上更能突出人对于环境资源的态度。

[6]卢云峰.华人社会中的宗教与环保初探[J].学海,2009(3).

[7]北岳.法律义务的合理性依据[J].法学研究,1996(5).

[8]参见杜群.论环境权益及其基本权能[J].环境保护,2002(5).

[9]邹雄.论环境权益及其救济[J].福州大学学报:哲学社会科学版,2008(3).

[10]参见邹雄.论环境权益及其救济[J].福州大学学报:哲学社会科学版,2008(3).

[11]约瑟夫·拉兹.法律体系的概念[M].吴玉章,译.北京:中国法制出版社,2003:29.

[12]彼得·温茨.环境正义论[M].朱丹琼,宋玉波,译.上海:上海人民出版社,2007:24.

[13]王蓉.环境法总论——社会法与公法共治[M].北京:法律出版社,2010:98.

[14]关于环境公共利益(环境公益)的讨论,学界并没有投入足够的热情。在仅有的文献中,环境公益在环境法理论中的表达限于其本质、特征、价值等抽象理论层面。如王小钢博士基于乌托邦现实主义的视角,指出“环境公共利益既是一种来源于社会事实的‘共同愿景’(common vision),也是一种立基于哲学反思的共同善(common good)”,这种共同善“不是共同体大多数成员所表达出来的共同需求,而是人们在观察社会现实基础上经由哲学反思洞见的共同体中所有自然人成员共同追求的共同善”。巩固博士指出所谓公众环境利益“是指社会成员对环境所具有的共同的、基本的利益要求……本质上是一种‘公共利益’或者说‘社会利益’”。而杜健勋博士认为,由于环境问题是社会建构的,所以环境问题的解决应当抛弃“全称命题”与“重自然轻人类的关怀偏好”,通过社会结构形塑人类社会内部的环境利益的配置框架,实现环境利益配置的公平正义,最终达致“人际同构”的“环境社会秩序”。因为,正是由于社会关系与结构的非正义性才导致了环境利益的分配不公,而只有完成了这一步,人与自然的和谐关系才能在社会关系和结构中实现。这种思路已经表现出了一种实践面向的分析路径。(参见王小钢:《义务本位论、权利本位论和环境公共利益——以乌托邦现实主义为视角》,载《法商研究》,2010第2期;巩固:《政府环境责任理论基础探析》,载《中国地质大学学报》,2008第2期;杜健勋、陈德敏:《环境利益的差异建构与原因阐释——基于我国区域与城乡环境利益分配的基础分析》,载《华东经济管理》2010年第11期;《环境利益分配:环境法学的规范性关怀——环境利益分配与公民社会基础的环境法学辩证》,载《时代法学》2010年第5期。)

[15]徐祥民.告别传统,厚筑环境义务之堤[J].郑州大学学报,2002(2).

[16]公共物品基本可以分为三类:第一类是纯公共物品,即同时具有非排他性和非竞争性的物品;第二类是消费上具有非竞争性,但却可以轻易地做到排他性的物品;第三类是在消费上具有竞争性,但却无法有效排他的物品,即奥斯特罗姆所谓的“公共池塘资源”。参见埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道:集体行动制度的演进[M].余逊达,等,译.上海:三联出版社,2000.

[17]吴真.企业环境责任确立的正当性分析——以可持续发展理念为视角[J].当代法学,2007(5).

[18]参见洪大用.中国民间环保力量的成长[M].北京:中国人民大学出版社,2007:225-227.

[19]珍妮特·V.登哈特,罗伯特·B.登哈特.新公共服务:服务,而不是掌舵[M].丁煌,译.北京:中国人民大学出版社,2004:17,29.

[20]刘耀辉,龚向和.环境法调整机制变革中之政府环境义务嬗变[J].法学杂志,2011(5).

[21]莱昂·狄骥.公法的变迁·法律与国家[M].郑戈,冷静,译.沈阳:辽海出版社、春风文艺出版社,1999:444.

[22]John Rawls(1971).A Theory of Justice.Cambridge:Belknap Press of Harvard University Press.p113.

[23]杨通进.人类中心论与环境伦理学[J].中国人民大学学报,1998(6).

[24]何怀宏.生态伦理:精神资源与哲学基础[M].石家庄:河北大学出版社,2002:344.

[25]崔忠芳.论人类对自然的道德义务[J].求索,2008(1).

[26]Lex Newman(2007).The Cambridge Companion to Locke’s’Essay Concerning Human Understanding.Cambridge:Cambridge University Press.p27.

[27]参见张恒山,黄金华.法律义务与权利异同[J].法学,1995(7).

[28]需要说明的是,这里的法是更宽泛意义上的社会规则,而不仅指法律。

[29]参见甘绍平.生态伦理与以人为本[C]∥清华大学哲学系.首届中国环境哲学年会论文集.北京:清华大学出版社,2003:34.

[30]参见Joseph R.Des Jardins(2005).Environmentalethics:an introduction to environmental philosophy.Belmont:Wadsworth Publishing.

[31]参见Peter Singer.All animal are equal,In Tom Regan&Peter Singer(eds.)(1989).Animal Rights and Human Obligations.New Jersey:Prentice Hall.pp.148-162.

[32]参见Tom Regan.The environmental ethics radical egalitarian case for animal rights,In Louis P.Pojman(2004).Environmental ethics:Readings in theory and application(third edition).Belmont:Wadsworth Publishing.pp.40-45.

[33]参见Marvin Meyer&Kurt Bergel(2002).Reverence for Life:The Ethics of Albert Schweitzer for the TwentyFirst Century.Syracuse:Syracuse University Press.pp.5-9.

[34]参见Paul Taylo.The Ethics of Respect for Nature.Environmental Ethics.1981(Vol.3).pp.197-218;Robin Attfield(2003).Environmental ethics:an overview for the twentyfirst century.Polity Press.pp.43-45,pp.89-90.

[35]参见Aldo Leopold(1986).A Sand County Almanac.New York:Ballantine Books Press.

[36]Andrew Brennan&YeukSze Lo.Environmental Ethics.Stanford Encyclopedia of Philosophy(Edited by Edward N.Zalta),资料来源于斯坦福大学官方网站:http:∥plato.stanford.edu/entries/ethicsenvironmental.

[37]参见Arne Naess.Ecosophy T:Deep versus shallow Ecology,In Louis P.Pojman(2004).Environmental Ethics:Readings in theory and application(third edition).Belmont:Wadsworth Publishing.pp.150-156.

[38]参见Arne Naess.The deep ecologicalmovement:Some philosophical aspects.Philosophical Inquiry.1986(vol.8).pp.10-31.

[39]Murray Bookchin(2004).Postscarcity anarchism.Oakland:AK Pres.pp.19-40.

[40]佘正荣.价值共同体与环境义务[J].上海师范大学学报:哲学社会科学版,2005(1):16.

[41]参见刘福森.自然中心主义生态伦理观的理论困境[J].中国社会科学,1997(3):45-47.

[42]卜祥记.生态文明的哲学基础探析[J].哲学研究,2010(4).

[43]福斯特.马克思的生态学——唯物主义与自然[M].刘仁胜,译.北京:高等教育出版社,2006:21.

[44]参见安东尼·吉登斯.气候变化的政治[M].曹荣湘,译.北京:社会科学文献出版社,2009:2.

[45]环境治理的传统模式仅仅关心如何掌握大致的科学共识、有组织的压力和知识化的公众,而忽视了环境公共伦理对政策规划的指导意义、对公众环保意识的塑造作用以及对社会主体的行为模式的影响。

[46]如发展低碳经济、循环经济,生产者采用清洁生产方法等是为适例。

[47]颜厥安.法与实践理性[M].北京:中国政法大学出版社,2003:335.

[48]蔡守秋.环境法律关系新论——法理视角的分析[J].金陵法律评论,2003.

[49]关于法学界(尤其是环境法学界)所做的这种理论创新尝试的基本症结,请参考陈德敏,杜辉:《环境法学研究范式变革的基础与导向》,载《南京师大学报》2009年第3期;杜辉,陈德敏:《环境法范式变革的哲学思辨——从认识论迈向实践论》,载《大连理工大学学报》2012年第1期。

[50]参见T.H.Marshal(1977).Class,Citizenship,and Social Development.Chicago:Chicago University Press.

[51]罗尔斯.政治自由主义[M].万俊人,译.南京:译林出版社,2000:225-226.

[52]尤尔根·哈贝马斯.现代性的哲学话语[M].曹卫东,等,译.南京:译林出版社,2004:347.

[53]徐祥民.告别传统,厚筑环境义务之堤[J].郑州大学学报,2002(2).

[54]徐祥民.告别传统,厚筑环境义务之堤[J].郑州大学学报,2002(2).

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。