第四节 多中心环境治理框架的形成与环境义务的实践表达

在环境事务中,无论是政府管控手段还是市场机制都存在各自的缺陷,对环境治理实践的运作产生负面影响。尤其是在中国语境下,政府手段和市场机制都是在政府的统辖下运行的,这更加剧了环境事务处理的单极化倾向和对私人参与的拒斥。由于人们不得不在经济发展和环境保护两者之间进行权衡和选择,空气、水、土壤等所有领域的环境保护都是以某种方式衡量的,关于收益与成本的经济计量在环境保护领域显得尤为突出。但事实上,森林、草原等资源的衰竭和水、土地、大气污染等环境问题是难以准确量化的。在此情形下,我们能不能根据市场的数据和人们对清洁环境的支付意愿作为衡量人们在环境保护和经济发展两者之间做出选择或偏向的尺度呢?进而,我们是否可以进一步推导出政府基于对公众的这种倾向和选择的判断作出的公共决策是有利于环境保护的呢?我们认为,在这些问题尚未解决之前,在公众意愿未能充分表露的时候,我们决不能以粗略的市场统计数据和对大众利益诉求的武断判断来支持环境公共政策的合理性。但是,政府往往以公众代言人的身份以公权力的单方意志取代公众的集体意愿。要克服政府在环境公共决策中的这种经济化倾向,势必要求将公众纳入公共治理的框架,就环境事务形成集体主张,以一种普遍的公众意愿对峙公权力的专断。在环境事务中形成公众意志和公权力的对峙,或者说是一种寻求平衡的意愿与一种寻求专断的倾向之间的对峙。为了形成这种良性的博弈框架,我们将在指出公共事务治理之道的现代转向的基础上,构架一种私人、市场和政府协同合作的多中心环境治理机制,并在此框架内论证公民的环境义务是如何在实践中显现并与政府公权力形成制衡的。

一、公共事务治道的转向及其内在逻辑

对“如何在日益多样化的政府组织形式下保护公共利益”[76]这个问题的追问,在很大程度上反映了公共事务治理之道演变的内在依据。公共理性以及行动者的公共品质的实践化在寻找这个问题答案的过程中不断建构、反思和重构着公共事务中的行为规范和伦理观念并形成了不同类型的治理之道。对公共事务治理之道的演变做一个粗略的学术史归纳和实践样态的考察,有助于我们对各类型的公共事务治理的优劣程度和有效性高低作出准确的判断。事实上,公共事务治理之道的转变也是政府职能和一国政制转变的表现形式。根据公民对公共事务参与的程度,即公民与公共行政权力之间的互动程度,可以将公共事务的治理之道划分为统治型治理模式、管理型治理模式和服务型治理模式三种。

(一)统治型(威权型)治理模式

“统治”意指依靠权力进行支配和管理的行为,它是建立在外在的强力基础上的社会控制形式。统治型治理模式是传统社会中社会控制的主导类型,它建基于与之密切相关的权力之上。权力是一种存在于社会关系之中的、由一定社会主体所享有的、对相关社会主体和社会资源具有支配性力量的稀缺资源。它同时也是社会区分的重要力量。马克斯·韦伯认为:“权力就是在一种社会关系内部某个行动者将会处在一个能够不顾他人的反对去贯彻自身意志的地位上的概率,不管这种概率的基础是什么。”[77]它是“一个政治概念”[78],因而“权力的行使……是通过日常的行政管理”[79]。换言之,权力是统治者用强制性手段迫使他人遵守既定规范的手段。任何有组织的社会都会有权力的存在,只是因为对权力来源的认识不同而形成了不同的观念和地位关系罢了。在传统社会,权力来自统治者的意志;在现代民主社会,权力源于人民的授权。韦伯在对不同类型的国家进行了历史性和共时性比较之后,将合法统治的类型划分为三种:传统型、魅力型(卡里斯马)和法理型。其中,传统型统治的基础在于既定传统的神圣性和根据这种传统进行统治的人的合法性;魅力型统治的根基在于社会中存在一个能够创立和维护秩序的英雄般的个人;而法理型的统治的合法性则来源于“设计秩序的人或集体,具备有意识的创造秩序或发作命令的权利之合法观念”[80]。

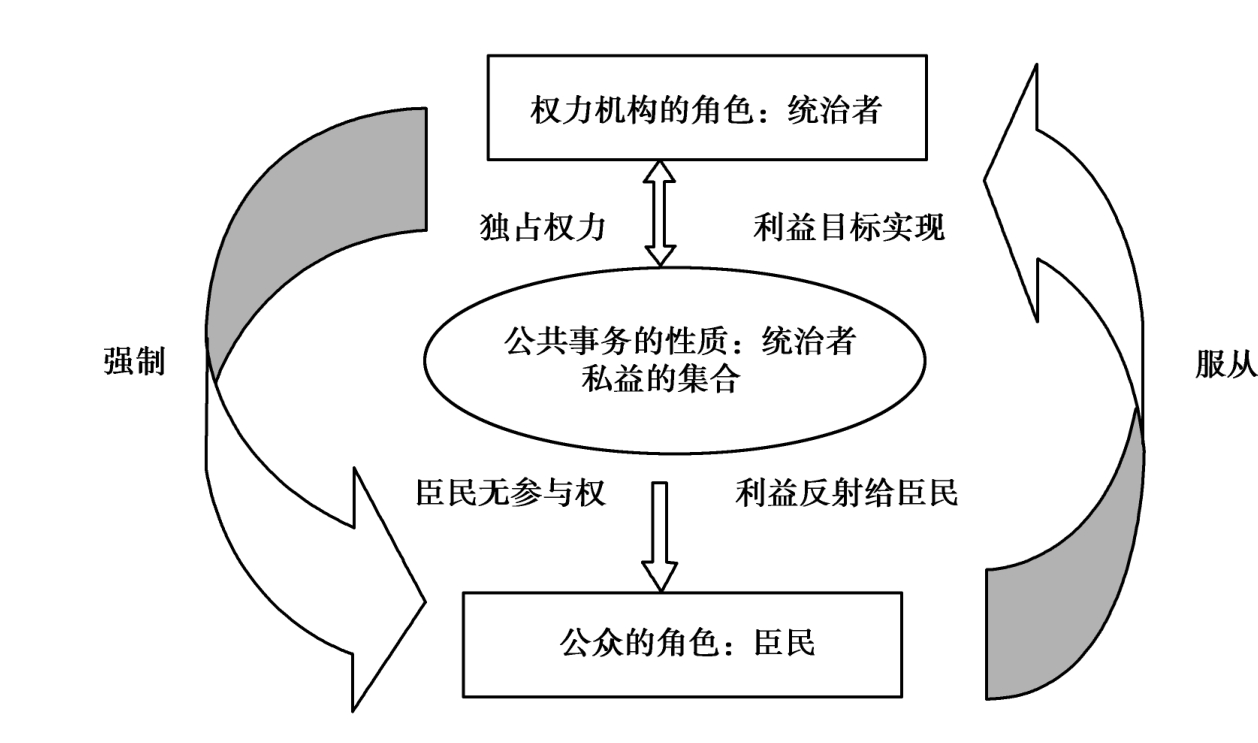

在进入现代民主社会之前,许多国家的公共行政都属于传统型统治或个人魅力型统治,抑或是两者的结合。这意味着公共行政对公共事务的处理是以对人格化的秩序的服从为前提的,而不可能最大限度地考虑被治者的利益、情感和需要。在传统社会,公共事务的成败在很大程度上取决于个人的魅力、素质、能力和经验。公民等利益相关者被排除在公共事务的处理框架之外,公共事务实质上是统治者私人利益的集合。这种公共事务处理框架可以通过图6.2描述。在这个框架内,社会个体并不具有公民资格,而是以臣民的角色存在;权力机构是统治者意志表达的机关。公共事务成为统治者个人私益的汇集,在这些利益实现的过程中会有部分利益反射给社会个体,而两者之间的互动是一种“强制—服从”的关系。当然,在这种框架内公众并非仅获得反射性利益,而更多的是为公共事务支付成本用以满足统治者的私益需求。这种强制关系极易引发公众对公共事务的消极甚至抵触态度并诱发臣民与统治者之间的冲突和矛盾。

当然,统治型社会事务处理框架下,并非没有公众的参与行为。只是这种参与的功能不是通过影响政府的行政行为和决策使公共事务的运行与公益保持一致,而更多地表现为一种从属性的参与倾向。社会个体以被动的方式参与公共事务,将自己视为他人驯化的工具。一旦统治者丧失了社会动员的力量,那么公共事务中就会出现严重的参与缺失。事实上,这种行政权的运作逻辑在当下中国依然普遍存在。传统政治文化的历史惯性在当下中国依然有着深刻的负面影响,它抑制了公民的主体性彰显和公民对公共事务参与的积极性。如果将这种公共事务处理框架嵌入环境事务领域,那么,以经济诉求取代环境保护、以私人利益牺牲公众环境利益的现象自然是无法避免的了。公众在环境事务中的附属地位和权力者的强制意志必然会使公共性的环境堕落为权力者获取利益的当然代价。由此,环境事务在这种治理框架内被忽视和挤压也是必然。目前公众对环境事务的关注度和参与热情不足、环境保护被地方行政权力左右等现象都是这种统治型权力运作框架的一个侧影。

图6.2 统治型治理模式中主体角色定位和互动关系

(二)管理型治理模式

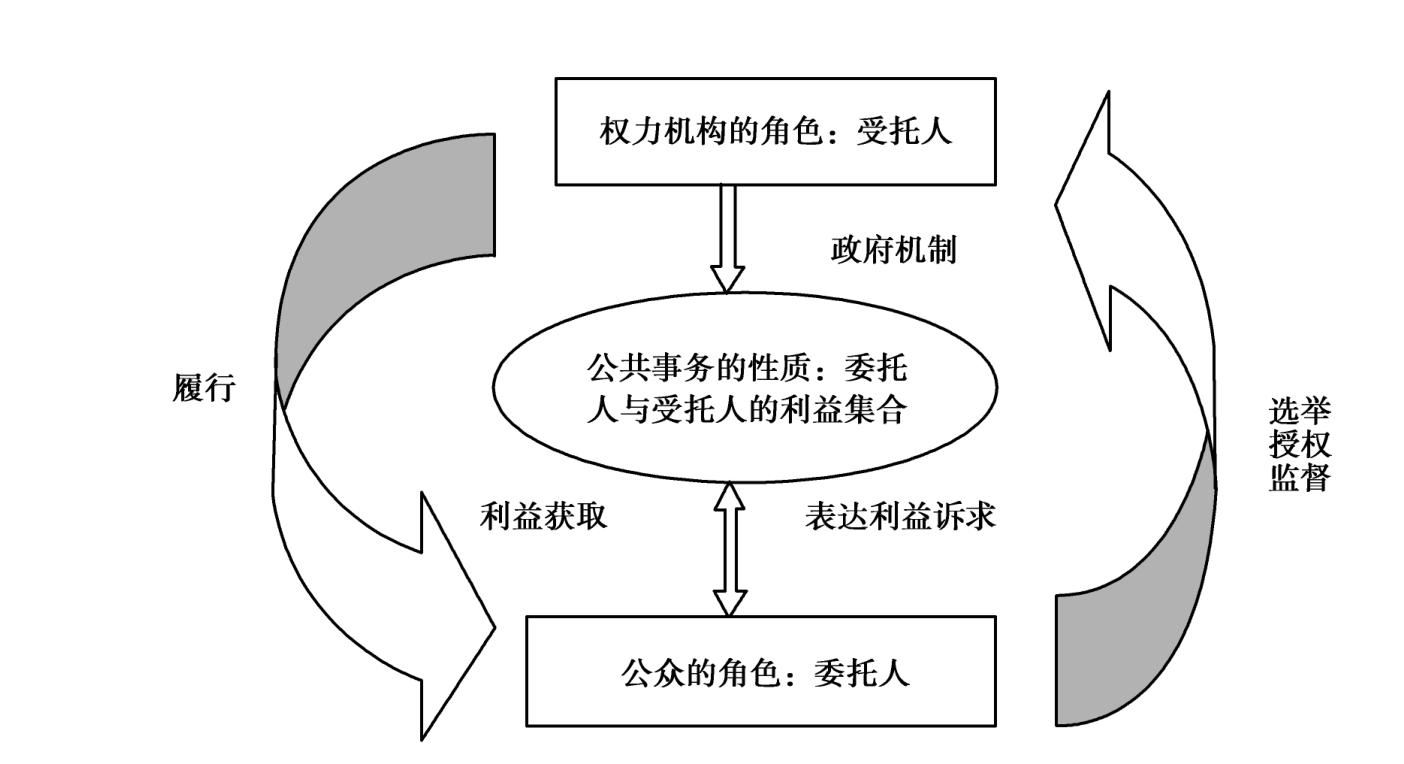

进入现代社会,民主成为公权力行使的内在限制。公共事务的治理模式也摆脱了传统社会中的个人意志因素和利益诱惑,权力在理论上不再是个人或某一阶级的垄断资源。相反,权力被视为是公众意志的代表,公权力的生成源于公众的授予。公众通过公共意志将公共事务及其蕴含的公共利益委托给政府,由政府负责公共产品的供给。这种社会治理的基本逻辑是:公众作为选举者通过投票决定公共事务和公共利益的托管人,被选举出来的政府通过市场机制和政府机制提供公共产品和服务。在这里,公众与政府机构之间的关系为“授权—履行”关系,如图6.3所示,而这种管理型社会治理机制也相当依赖那些外在的公共性规范。

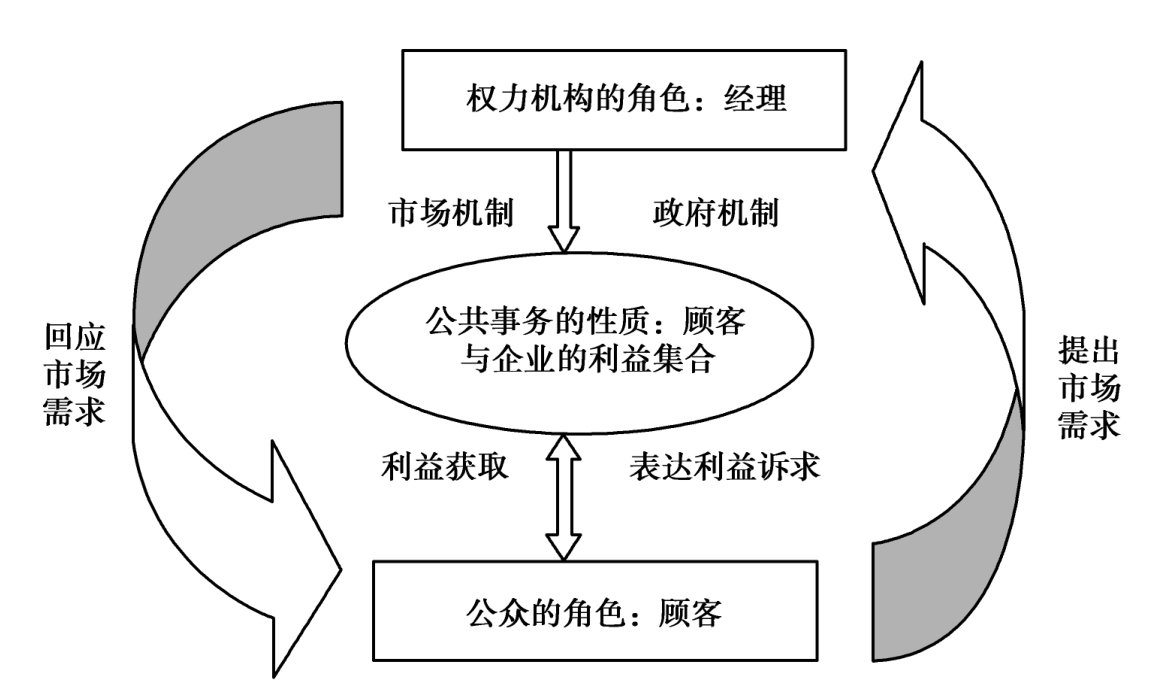

但是,随着历史进程的推进,这种政府管理型的社会治理模式的弊端也逐渐显现:在这种治理框架内,治理的权力尽管来自公众的授权,但是在政府机制运作的内部依然靠从上而下的集权式和官僚式命令传递机制来维持,这一方面极易滋生权力寻租,另一方面也会由于政府机制的无效率和滞后性而无法达致预期目标,无法实现公共利益配置的最优化。鉴于此,在20世纪70年代末,在对这一治理危机深刻反思的基础上,西方世界发起了一场声势浩大的政府改革运动。这一改革的思路是引入市场化的机制来弥补政府机制的不足,使市场机制和政府机制相互为用、相互补充,两者在同一框架内此消彼长地满足公众对公共事务的美好愿景。经过改革的治理理论被学者称为“新公共管理理论”。这种新模式试图在政府运作中引入市场和经济因素,对政府管理模式进行改革,创造一种新型的公共管理模式,如图6.4所示。“它主张把经济部门的管理模式引入政府管理之中,打造企业政府模式,使政府按照企业的运作形式来管理公共事务,将公共产品明确区分为政府提供和政府生产的不同,根据效率和效能的不同安排公共产品的生产和供给。”[81]在这种模式中,政府不再是封闭的官僚机构,而是有责任的“企业家”,公民则是其“顾客”。这打破了官僚机构对公共事务的垄断,要求企业政府在公共事务中为了提高政府服务效率,应当以顾客需求为导向给公民以更多的选择权。这样一来,公共事务管理由自上而下的控制转向了由公众驱动的争取社会成员对组织使命和工作绩效的认同过程。[82]

图6.3 传统管理型治理模式中主体角色定位和互动关系

新公共管理运动的特质在于:第一,以效率为核心,借鉴经济组织和非公共部门的层级管理,以“成本—收益”为原则寻求公共产品供给的最佳途径。第二,以顾客为导向,移植私营部门的生产和服务理念,将公众视为顾客,并以其需求和愿望为行动目标,公共事务处理的成效以顾客的满意度为标准。第三,以分权为基本模式,借用公司的治理结构来重新划分政府权力,打破传统的层级式、命令式的传导机制,以逐级授权的方式来实现公共事务治理的高效率。这种企业化改革,既是为公权力减负,同时也要求政府适度放权,将更多的精力用于规则的制定而不是执行规则。第四,以权责分配为保障,以私领域中的合同契约理念为导向,明确内部人员的权力与责任。第五,以不断地组织变迁和革新为动力,强调政府在公共事务中不断地汲取经验教训,根据不同的社会需求调整管理形式,适时进步。[83]透过这些特质,我们发现新公共管理模式不仅重新定位了政府职能、组织形式、决策机制及其与公众的关系,还重塑了政府在公共事务中的意识。

图6.4 新公共管理治理模式中主体角色定位和互动关系

(三)服务型治理模式——合作治理的初级形态

新公共管理治理模式打破了行政权力在公共事务中的垄断地位,引入了诸多非正式、非政府的机制组成新的混合型的治理模式,使得公众能够以顾客的身份进入公共事务领域表达各自需求,牵制政府在公共事务中的行动导向。但新公共管理模式仍然是封闭的政府架构,亦即,尽管它的治理理念、机制和具体手段得以丰富化,效率得以提高,但公共决策仍然是政府内部的决策,这同样无法避免权力寻租的发生。这意味着公共事务治理模式的转变,不仅要求在以政府为主体的基础上引入新的机制、手段和理念,更应当“建立一种政府和社会合作的权力分配模式”[84],形成政府与社会同为参与者的角色结构。这就是服务型治理模式形成的前提和背景。

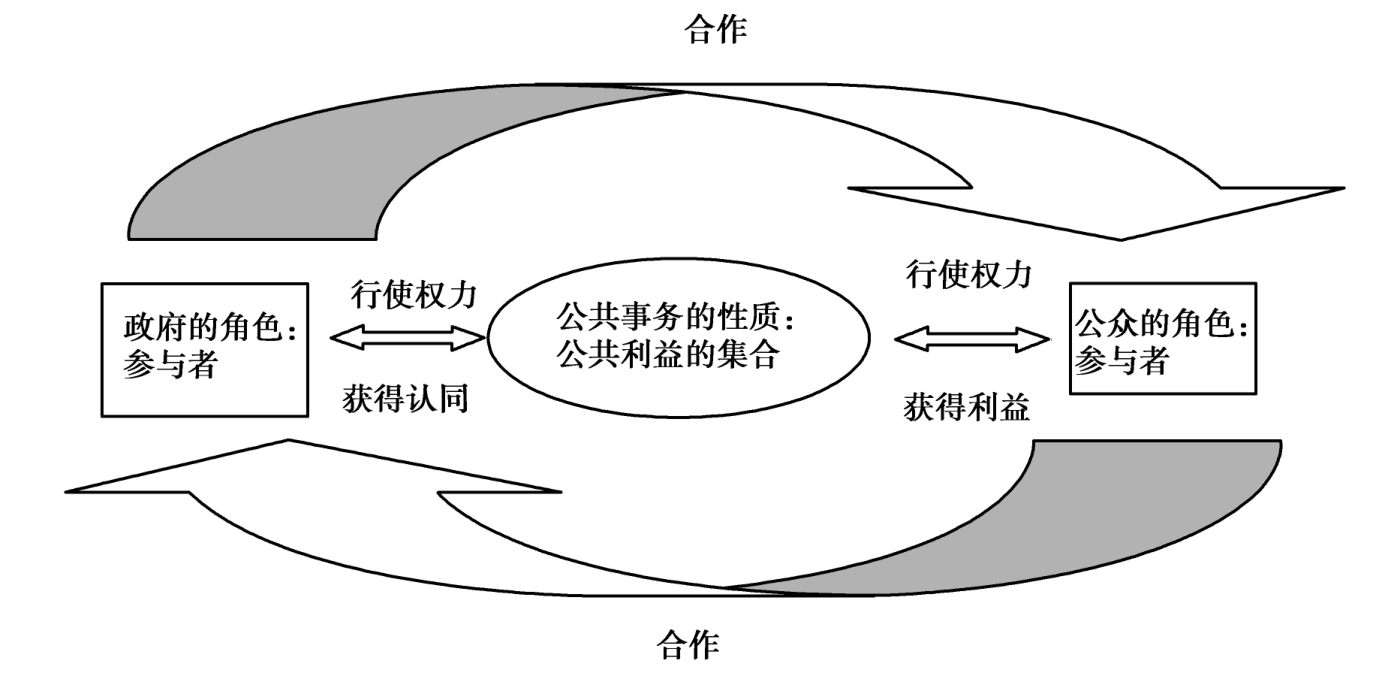

服务型治理模式要求政府不再全面掌控、决断社会事务,毋宁是凭借自身优势协调和服务社会事务。在目标上,政府不再追求纯粹的效率价值,而应当以社会正义和公共利益为根本目标;在组织形态上,政府不再以企业的形态出现而是恢复权力机构的本来样态;在机制上,积极培育有责任的公民,使公众从公共服务的消费者、顾客转变为具有责任意识、权力意识的公民并积极参与到公共事务中来,构建一种以公共利益为核心的共享观念和以共同协商、互相信任为特征的合作机制,如图6.5所示。作为公民,公众的利益诉求要远远比作为公共服务消费者而言复杂得多,这就要求政府以一种基于公民权利(权力)和民主价值的服务模式来取代那些基于经济发展理论和政治利益为主导的行政模式。亦即,政府的责任不仅在于提供政策、保证效率,更在于为公民参与决策的民主程序提供便利。

图6.5 服务型治理模式中主体角色定位和互动关系

(四)多中心(公共)治理模式:合作治理的高级形态

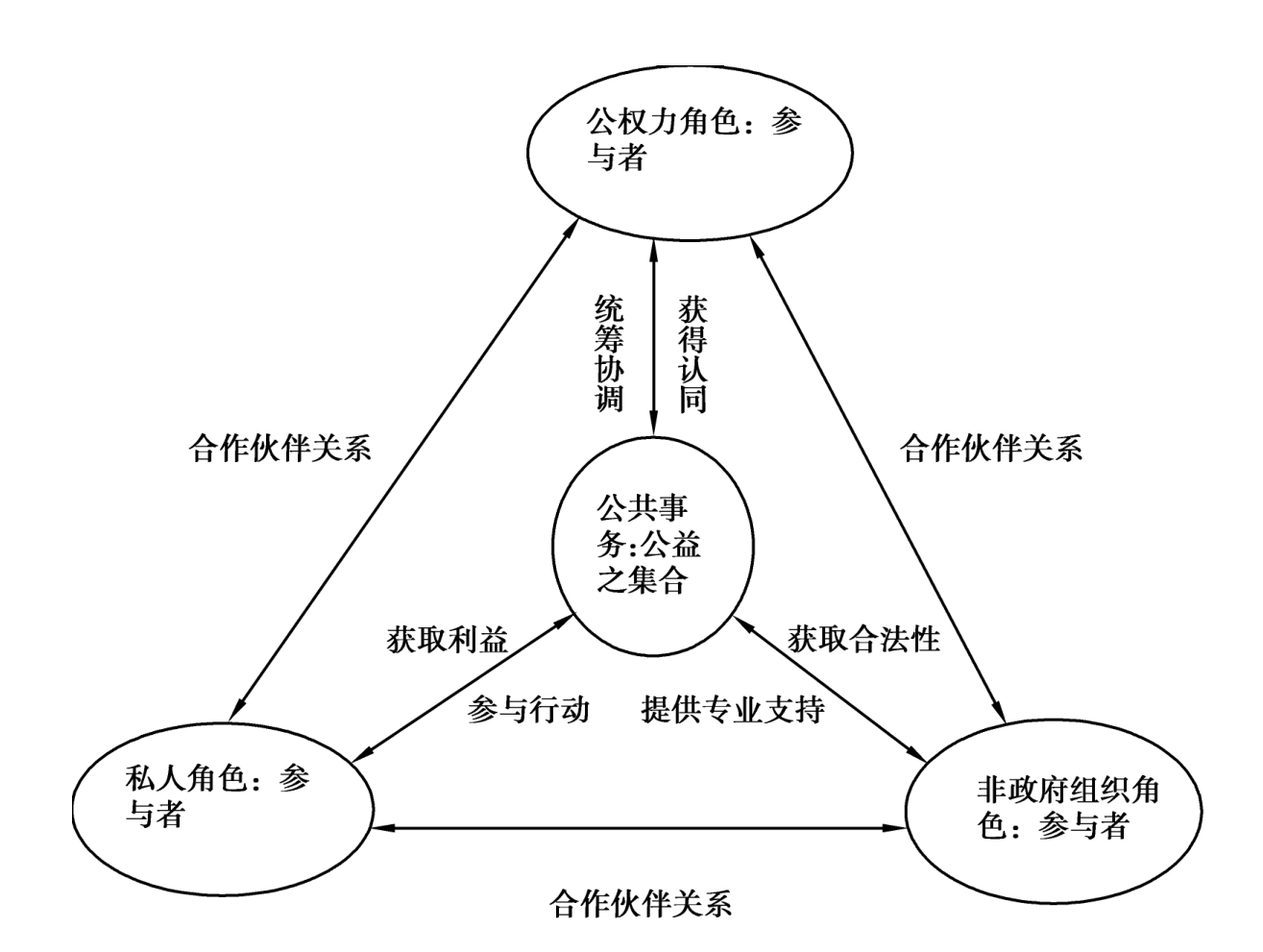

服务型治理模式的最大特点在于将公众引入公共事务的治理框架,形成了“政府—公民”互动的治理机制。但这一框架下,公民如何参与到治理中来呢?对这个问题的探索让我们意识到,任何公共事务中的公民参与都必须借助于一定的组织形式来参与公共决策的制定和实施,进而对政府权力形成组织化压力。这意味着,合作治理必须在治理主体上有更多的选择,即,不仅要重视公民的价值和影响,同时要把各类非官方组织置于公民和政府的同等位置上,形成多中心的有效合作治理网络,如图6.6所示。在多中心治理框架中,中央政府、地方政府、政府派生组织、非官方组织、私人机构和公民个人都可以进入决策中心。决策形成的过程就是各方主体进行权力制衡和资源竞争的过程。它们相互合作、相互制约,在公共事务之中不停地交换信息和资源,使整个公共事务治理结构更能体现参与式民主的精神和对社会正义的强烈渴望。

尤应注意的是,多中心的网络治理机制的形成并不意味着治理权威的丧失及其合法性的泯灭,它仍然需要治理权威来约束治理主体的行为。这种权威既不是纯粹的政府强力也不是纯粹的社会传统,更不是“卡里斯玛式”的个人魅力,而是一套具有普遍约束力并符合社会正义价值的社会规则体系。所有的主体都在这个统一的规则体系之中展开合作与竞争,遵循这个规则体系调适社会关系和权责关系。如果说统治型的治理结构封闭于统治阶层的团体利益、管理型的治理结构封闭于政府的权力规则,那么,多中心的治理结构则是封闭于统一的社会规则之内的。并且,多中心的治理结构在因循这些规则体系的同时对不同主体呈现无限的开放性。

图6.6 多中心治理模式中主体角色定位和互动关系

共同治理作为参与式民主的现实范例,它以善治为终极目标,是“使公共利益最大化的社会管理过程……是政府与公民对公共生活的合作管理,是政治国家与公民社会的一种新颖关系,是两者的最佳状态”[85]。与传统的行政治理不同,共同治理中权力并非源于政府机构这一极,还有来自于非政府组织、私人的权力样态。在多中心治理结构中,权力的运作逻辑也并非是自上而下的单向度模式,而是一个“上下互动的管理过程”。它通过多渊源的权力的“合作、协商、伙伴关系、确立认同和共同的目标等方式实施对公共事务的管理”。一言以蔽之,共同治理中的“权力向度是多元的、相互的,而不是单一的和自上而下的”[86]。这种政府权力向社会的回归,在强调公民自治和非政府的权威的同时,也深刻地回应了现代社会对参与式民主的呼声。

所谓参与式民主,意指以公民身份为前提,以公民参与为核心,主张通过公民对公共事务的讨论、协商、集体行动来解决公共问题的民主理论。参与式民主的概念最初由美国哲学家阿诺德·考夫曼提出,他认为在社区、学校等微观领域中,公民应当以行动表现民主,参与到单位治理中来。随后,美国学者卡罗尔·佩特曼进一步将公民参与的领域从微观领域扩展到宏大的政治领域。佩特曼认为,古典“民主理论不再集中关注人民的参与,不再关注普通人的参与活动,民主政治体系的主要优点也不再被认为是与普通个人身上所体现出来的与政治有关的必要品质的发展。在当代民主理论中,少数精英的参与才是关键的,缺乏政治效能感的冷漠的、普通大众的不参与,被看作是社会稳定的主要屏障”[87]。而事实上,“人民的权力不应仅仅是决定由谁去解决问题的权力,而且还应当是实际解决问题的权力”[88]。在当代民主体系中稳定运行的、以“少数知识精英的积极投入”和“多数民众的政治冷漠和非参与”为重要特征的精英主义民主理论[89]实际上取消了公众对公共事务的发言权。佩特曼认为,当代精英主义的民主理论实际上并不是充分的民主,而仅仅描述了现实政治制度的运作逻辑。民主理论并不完全是经验的,它也应该是规范的,有着特定的规范要求和取向。通过分析卢梭、密尔等人的论点,她总结出,真正的民主应当是所有公民的直接的、充分参与公共事务的决策的民主,从政策议程的设定到政策的执行都应该有民主的参与。在大众普遍参与的氛围之中,才有可能实践民主所欲实现的基本价值如负责、妥协、个体的自由发展,人类的平等。[90]哈耶克也曾劝诫我们说,“自由之敌历来将其论辩立基于这样一种观点,即人类事务中的秩序乃是一些人应当颁发命令、而另一些人应当服从命令为必要条件。大多数反对以一般性法律为基础的自由秩序的观点,之所以是错误的,乃是因为它们未能认识到这样一个事实,即人类活动的有效合作,并不需要某个有权下达命令的人进行刻意的组织”[91]。这一批评直指民主理论中“唯精英论”的单级立场。因之,公民不仅在宏观上具有选举代表制定公共政策的权力,还有在微观上直接参与公共事务的权力。后来,美国学者巴伯进一步认为,传统的自由主义民主是一种“关注个人自由而忽视社会正义”的“弱民主”,而新时代的民主应该是关注公共善、强调公民对政治的直接参与的“强民主”,正如他的代表作的名称所显示的一样:《强民主:新时代的参与政治》。这种方案“以‘社群’‘共识’等理念为中心将社会中离散的个人重新整合到社会事务中来”[92]。

我们认为,无论是社会转型带来的结构变迁与权利观念的觉醒,还是现代公共生活对公共性的强烈渴望,这些都从自上而下与自下而上两个面向推动了参与式民主的复兴。在这里,民主不仅是一种目的,毋宁是公共生活的基本方式。它在宏观上可以被理解为一种以代议制民主为主要形式的国家的政治安排;在微观上则是公民对涉及个体生活的公共决策的过程、公共事务的治理等的参与行为。它的实践逻辑是将公民参与引向公共领域,倡导扩大基层公民的直接参与,以公共讨论协商为方式扩大民主空间范围和组织层级,进而修补自由主义民主理论的固有缺陷。正如王锡锌教授总结的那样,“作为一套制度系统的公众参与,不论是在国家宏观的政治生活中,还是在微观的行政过程中,都被理解为健全国家民主制度、提升公共生活民主性和公共性的重要途径”[93]。

承上,多中心的公共治理既强调国家与公民社会的合作,也强调公民自治和非政府的公共权威,这些都深刻地反映了参与式民主的要求。我们认为,恰恰是那些与公民个体私利密切相关的领域——环境保护、社区治理、基层自治——才更需要公众的参与和公共治理网络的形成,更需要培育一个“参与式”的社会。

二、关于社会治理之道转变逻辑的归纳

通过对公共事务治理之道的历史梳理,我们大体可以抽象出这种演变的基本脉络:

第一,对于社会个体的角色而言,社会个体逐渐由消极的被治理者转变为积极参与的公民。在统治型和管理型社会治理模式中,社会个体以臣民或市民的姿态被排除在权力主体的范围之外,被动地承担权力强加的义务和责任。他们对社会事务不享有治理权力。而作为消费者和顾客身份出现的社会个体也仅是对公权力提出利益需求,这种纯粹的经济关系在很大程度上抹杀了公众对公共事务的热情。因为,一切制度有效性和公权行为合理性的判断都是以经济理性为标准的。而共同治理框架内的社会个体是以积极公民的角色出现的,公共事务被视为全体公民的共同事业,公众与公权力、市场、非官方组织等分享共治权利。相应地,政府权力也在这一演化过程中逐渐限缩。在公共治理架构中,政府定位为有限政府,这样既可以限制公权力的滥用,还可以扩展其他主体参与公共事务的空间。

第二,社会治理主体的多元化和权力的多中心化。在共同治理机制尚未形成之前,政府是治理公共事务的唯一主体,也是唯一的权力中心。而随着公共治理机制的形成,各类社会组织、私人机构、个人等都可以成为社会职务的治理主体和权力中心。政府不能再依靠威权来制定和推行法律政策,必须吸纳各方主体参与到社会治理中来,形成相互监督、相互制衡的权力网络。

第三,社会治理结构由从上而下的垂直结构演化为多中心的、平权的网络结构,治理方式由集权转向民主。在传统型社会治理结构中,社会治理是由占据制高点的公权力通过命令、控制等由上而下的传导机制运作的。这种治理模式所构筑的社会治理权力和主体角色的结构呈金字塔形。与之相反,在共同治理中,多方主体之间的关系是以信任、互惠、制衡为基础的合作伙伴关系。尽管各方主体的利益诉求、参与公共事务的途径和模式不尽相同,但正是由于这些不同才使得他们能够相互制衡和补充,最终形成以公共事务为核心的良好的、稳定的治理框架。在这种网络结构中,政府依凭的是通过权力来满足公共需要的权威性模式;市场组织依凭的是以市场交易方式为公共事务注入活力和公共产品的商业模式;非政府组织依凭的是以提供专业技术支持等方式来满足社会需要的志愿型模式;个人则依凭的是以提供批判性建议和利益需求为手段来参与公共事务的自觉型模式。这四种模式交织在一起,相互协作,充分彰显了民主理念在社会治理中的重要价值。更为重要的是,“把政府管理权力纳入民主权力运行的框架之中,并没有取消政治管理,而只是使政治管理的权力及其运行受到合理限制,也就是使其驯化”[94]。

第四,社会治理中的公共领域和私人领域之间的界限由清晰转向模糊。在传统社会中,公私领域之间具有严格的界限。一方面,权力享有者要保持对社会的控制和管理权就不会允许私人过多地介入公权力运作,另一方面,私人在大多时候都不具备进入公共领域的意识和能力。多中心治理结构的出现逐渐消解了公私领域之间的严格界限并进一步将公共领域与私人领域的均衡态势固化。公共领域和私人领域的均衡,就是要保持两者之间的范围和功能不至于相互侵蚀和替代,“既不能让公共领域范围过大、功能太强,以至于替代私人领域的作用,进而吞噬私人空间;同时也不能让私人领域过分扩张,以至于人人缺乏公共关注,埋首私性生活”[95]。与多中心治理模式相比,以单一权力为中心的社会控制机制是不可能维持公共领域和私人领域之间的均衡状态的,缺乏制约的权力由于其本性势必会侵吞私人领域并动摇权力的合法性基础。而在多中心治理结构中,各方主体能够形成制约,“如果丧失了多中心结构的局面,那也就意味着公私均衡态势的丧失,进而也就意味着宪政民主与法治的瓦解,而人们也就只能生活在一切都受到监视的公共化世界之中”[96]。

三、环境公共治理的框架与公民义务的表达途径

在前文中,我们所作的那些关于环境公民身份和公民逐渐介入公共事务的论述实质上表达了一种以公民身份建构社会生活、政治事务和国家架构的观点和意愿。可以说,张扬公民身份和公民在公共事务中的集体行动符合世界现代政治文明进化的一般逻辑。但需要注意的是,与西方不同,中国在回应这种文化进化的基本要求时并不是以“公民”的概念为起点,而是以“群众”这个概念为基点的。“公民”和“群众”的最根本差别在于他们对政治权利和经济社会权利的需求序位不同。对于“公民”而言,抽象和天赋的人权是首要的,这些权利较之于社会、经济权利更具根本性、优先性和急迫性;而对于“群众”而言,则恰恰相反。在中国,首先要满足经济、社会意义上的权利和利益,进而才能发展出对政治权利和民主的要求。由此,我们可以推断那些基于“公民”的社会建构较之于基于“群众”的社会建构而言更具民主精神,更能体现以“主权在民”为特征的现代政治文明。“主权在民”意味着独立自主的公民(而非其他)是国家主权及其政治合法性的唯一来源,人们通过明确的契约关系来建构国家和社会事务,这种契约的基本体现就是民主和参与。[97]这种根本性的差别指出了中国现代公民社会萎缩、发展缓慢的根源,并进一步指出了中国要想实现善治必须以公民为基点,以参与为手段来建构符合中国国情的社会和政治生活,推动公共事务的发展真正地与公众利益诉求和社会历史的基本脉络相一致。

现在,让我们将讨论的焦点转回到环境事务中来,探讨“如何搭建环境公共治理的框架以及公众如何以环境公民身份参与环境事务、践行环境义务”这个问题。

(一)环境公共治理的框架与角色定位

通过前面关于公共治理的基本理论的阐述,我们基本能够勾画出环境公共治理的基本框架。

首先,在性质上,环境公共治理是以政府为主导,私人、非政府组织积极参与的合作型环境治理机制。从本质上讲,环境共同治理就是国家与社会采取联合行动对环境事务合作治理的新范式。从这点来看,环境公共治理中的三方主体在理想形态上应当是平权型关系,政府并不因为其垄断公权力而享有高于非政府组织和公众的地位。但是,当下中国正处于威权型国家向民主型国家的转变之中,“统治—服从”的权力关系依然是社会关系的主导范式,这决定了当前中国的公民精神和公共理性依然十分孱弱,公民社会尚未发育成熟。在此情形下,环境公共治理并不意味着国家与私人、非政府之间的自由平等的合作,而是一种以政府为主导的合作架构。因为,在公民社会尚未发育成熟,公民精神尚未凸显的前提下,自由平等的环境合作治理极易导致无政府主义的倾向。由于环境问题的解决需要先进技术和政策工具支持,无政府主义不仅危害中国的民主进程和法治实践,也会将环境治理引向混乱的深渊。再者,在多中心的环境治理结构中,如果缺乏作为主导的政府提供“有效的整合机制与制度设计”,环境“公共治理不但不会显现三方的比较优势、实现系统最优化效应,反而会导致三者比较劣势的叠加,出现更大的治理失败局面”[98]。以政府为主导的环境公共治理模式,通过建构一种政府与非政府组织、私人之间的合作关系,事实上是利用非政府组织的环境专业知识和宣传作用以及私人对政府行为的监督,来弥补政府在环境治理中的失灵,提高政府环境公共产品供给的水平。尽管这种环境合作治理是以政府为主导,但这并不意味着在框架内仅仅存在“权威—依附”型或“命令—服从”型的垂直型合作关系,它还内含了“民主—平等”型或“协商—对话”型的横向性合作关系。对于那些法律规定的、需要政府公权力强力推行的环境治理手段——如排污收费、环境侵权行为制裁等—应当坚持以垂直性合作治理为主,私人与非政府组织仅具有辅助性功能;而对那些非正式或市场化的环境治理手段——如排污交易和环境规划[99]等——则需要交给市场或社会组织来承担,政府则主要起到保驾护航的作用。

其次,在主体关系上,环境公共治理是包含“政府与非政府组织(环保NGOs)”“政府与公众”“非政府组织(环保NGOs)与公众”三维合作关系的立体化范式。第一,政府与非政府组织(环保NGOs)的合作。政府在环境治理中经常采纳的市场机制和行政机制由于存在失灵问题将会导致环境治理缺乏效率和效能。要克服这个问题,一个重要的方面就是政府为非政府组织(环保NGOs)提供制度上和政策上的支持,以使它们能与政府在环境保护领域展开积极合作。第二,政府与公众的合作。我们多次强调社会个体的环境公民身份不仅意味着我们享有关于环境的一切权利,同事还意味着我们应对环境承担积极的义务。这种义务包括消费行为上的禁止性义务和环境治理中的积极参与义务。由于环境公民是具有“环境人权意识”“良好美德和责任意识”“世界主义意识”和“生态意识”[100]的公民,因而公众参与到环境治理中来就是其环境义务的题中之义。具体而言,公民的参与治理包括对环境立法、环境执法、环境司法等环境法治实践各个环节的参与。此外,由于与自身利益密切相关,公众对环境的评定比政府环境保护部门更具有可信度,因而,听取公众意见、取得公众认可及提倡公众自我保护环境,既是政府加强与公众合作的根由,也是环境治理应当努力的方向。[101]申言之,政府一方面要为公众广泛而实质性地参与环境治理提供有力保障,另一方面要寻求自身与公众在环境政策和法律的有效性和可执行性上的共同认知。事实上,政府也只有在和公众通力合作中才能找到环境法律政策的有效性与环境公众利益之间的契合点。第三,非政府组织(环保NGOs)与公众之间的合作。前已述及,民间环保组织能够提升公众的环境意识和知识水平、为公众参与环境治理提供组织化通道,环保NGOs是公众参与的组织化形式。公众想要扩大在环境治理中的积极作用,就可以通过组织或参加环保NGOs来实现。这体现了公民个体与环保团体之间在推进环境共同治理上的共同努力。两者之间的合作既可以是直接指向环境的,也可以是指向政府的环境治理行为,前者是一种积极的保护行动,后者则是一种全面的监督行为。[102]

再次,在范围上,环境公共治理涉及环境事务中的立法、执法、司法、监督等各个环节,是一种从“预案参与”到“过程参与”“末端参与”和“行为参与”[103]的全覆盖性的合作治理。根据这一性质,政府在制定和实施与环境有关的政策和规划时、立法部门在制定环境法律法规时、司法机关在对环境侵权展开追责与救济时,都必须保障公众和非政府组织(NGOs)的有效参与,保证决策程序的公正、公开、透明和包容。在此背景下,公众可以通过法制化的渠道集成环境主张并表达环境关切,环境NGOs或直接或间接地为环境决策、环境管制、环境法制建设提供咨询,为大规模环境侵权提供支持。最终,政府、公众与环境NGOs三方主体方可在法律的框架形成良性的互动合作关系。在某种意义上,公民是基本的社会推动力量,因而公众、环境NGOs积极参与环境治理具体丰富的宪政和法治意义。在环境共同治理框架内,政府应当引导公众和环境NGOs广泛参与、依法参与、有序参与、高效参与环境事务。环境公共治理的理想状态应当是以民主、法治、科学、合作、平衡、成效、监督、救济等原则指导下环境立法、执法、司法、监督、救济等诸环节的普遍共治。

最后,在手段上,环境公共治理机制既包含政府层面的市场化机制和管制措施,同时还有非政府组织的援助手段和公众的手段。关于政府层面的环境治理手段以及非政府组织在环境教育、资金援助、科学研究等方面的援助手段,之前已有详尽的描述,在此不赘。对于公众而言,他们在环境共同治理中的具体手段可以分为三类:自律、主张和抗争。自律意味着公众积极采取有利于环境的行为,避免自身的行为造成对环境和他人环境利益的不必要损害。这种自律行为包括改变自己的消费行为和消费方式、正确处置生活垃圾等。主张则是公众通过向立法机关与行政决策机关反映自己关于环境保护的意见和期待,以促使立法机关和行政决策机关在制度形成过程中予以充分考虑,拓宽公众意见进入立法决策的渠道;抗争则是在公共性环境事件出现之时,公众通过暴力抗争、和平请愿等方式向污染者和政府表达意愿。如凤翔血铅事件、云南镉污染事件、紫金矿业重金属污染事件等大规模环境侵权事件的发生后,公众通过各种暴力或非暴力的方式纷纷表达自身的环境关切和对环境侵权行为的痛斥。当然,抗争性手段是我们应当试图避免和弱化的私力救济手段,这需要借助于政府和非政府组织手段的强化来消解公众抗争性行为带来的危及社会稳定的负面影响。

关于环境公共治理的基本架构,我们可以通过图6.7来表示。

图6.7 环境公共治理的基本结构图示

(二)环境公共治理的基本功能

在环境公共治理框架下,环境治理从政府单方的任务转变为政府、私人、非政府组织、企业等多方主体的义务,表明了环境公共治理日益制度化、组织化、成熟化的善治取向。我们认为,环境公共治理具有以下三个基本功能。

第一,环境公共治理内含了对政府公权力合法性的肯认。

合法性问题一直以来都是政治和社会理论无法绕开的命题,对政府及其制度合法性的拷问在很大程度上表明了公民在社会事务中的地位和功能。对合法性论述最为深刻的首推马克斯·韦伯。在他看来,“合法性不过是既定政治体系的稳定性,亦即人们对享有权威者地位的确认和对其命令的服从”[104]。这样,韦伯将合法性与个人信念、忠诚度等联系在一起,构筑了他的经验主义的合法性理论。韦伯的经验主义合法性理论为现代社会的相关理论的发展预设了框架和思路,以至于后世诸多对合法性命题的阐释都没有脱离韦伯的分析框架。如阿尔蒙德就认为“如果某一个社会中的公民都愿意遵守当权者制定和实施的法规,而且还不仅仅是因为若不遵守就会受到惩处,而是因为他们确信遵守是应该的,那么,这个政治权威就是合法的。”[105]这种把对合法性的肯定寄托在公众对政治系统的认同和忠诚的心理层面的经验主义理论同样收到了尖锐的批判。哈贝马斯指出,“如果合法性信念被视为一种同真理没有任何内在联系的经验现象,那么,它的外在基础也就只有心理学意义了。”[106]

更为重要的是,无论人们对合法性的内涵和来源的认知为何,都无法避免现代社会中“合法性危机”日益凸显的事实。在社会公共事务中,尽管在代议制民主的框架内,法律和政府权力的生成与运作都是基于公众的一致同意,但是这种具有政治合法性的“一致同意”并不具有持续性。依据韦伯的理论,法治之下的现代民主政治,技术官僚的统治越来越实质化而公民的参与越来越形式化、一次性化,这使得公共事务完全被行政机构所控制,公众被排除出公共事务之外。这就意味着由于缺乏“持续性同意”,现代公共事务已经丧失了合法性基础。我们认为,要消除这种危机,惟有将公共权力、公共行政过程置于公众的持续、直接的参与和持续表达的基础之上,经由公众和公权力的信息传递、论辩、协商来重建政治合法性的社会基础。

对于环境公共事务而言,政府对公众环境利益的忽视势必导致政府合法性的丧失。因此,将公众引入公共事务形成共同治理的合作框架有助于公众形成对政府合法性的认同和政府权力的服从。

第二,环境公共治理搭建一个政府、公民、非政府组织和企业基于参与和信任关系的合作治理网络,具有超强的稳定性。

环境公共治理是建立在维护环境公共利益基础上的,以权力限度、市场自由和公民参与为基本原则的合作体系。在其中,国家与公民社会之间、政府与非政府组织之间、政府与市场之间、市场与私人之间相互合作,共同分担原本属于政府的环境治理职责,明确相关主体的权利(权力)和义务。“公民和社会团体按照法定的程序和途径,平等地参与环境立法、决策、执法、司法等与其环境权益相关的一切活动”[107];市场通过成本效益准则来调节生产企业减少污染,促使它们提供更多绿色产品,并通过价格途径影响公众选择绿色产品;政府则在公众监督之下进行环境规制和环境公共产品供给。在环境公共治理结构中,政府不再是唯一的治理主体和权力中心,各种非政府组织、私人机构甚至私人——只要其权力是以环境公共利益为指向——都可以成为环境治理中的主体。这样,“行为者和机构把它们的资源、技能和目标混合起来,成为一个长期的联合体——一个体系”[108]。因而,环境公共治理既不是单一主体的环境治理手段的多样化,也不是单纯的治理主体的多元化,而是在主体多元和手段多样基础上架构起来的一种由众多行动者组成的多层次、网络化、动态化的环境治理机制。通过这种以多中心为基础、以“权力分散”和“交叠管辖”与特征的“多中心自主治理结构”,可以在最大程度上遏制集体行动中的机会主义,实现公共利益的持续发展。[109]

第三,环境公共治理强化了公众的公民资格,有助于形成关于环境事务的协商环境。

公众既是环境问题的受害者,同时也是环境的影响者。公众参与到环境治理中来意味着公民资格和政治权利获得承认。在环境公共治理的框架内,公众获得协商共治的权利也意味着公众的健康权、财产权等将进一步受到保护。在这一意义上,公共治理结构中的公众的参与权则构成了其他权利的基础。再者,环境公共治理结构有助于避免和消除权力支配,形成基于共同的话语程序和论辩规则的协商机制。因为,权利和义务的分配关涉到环境事务处理的效能,将利益相关的公民引入环境治理,让利益相关者与公权力协商确定权利义务的配置方式,有助于环境事务效能和正义性的提高。换言之,将利益相关者引入权力主体系统中,有助于引导社会自治的功能,推进服务型政府改革,其目标则是通过政府让利于市场、放权给社会,建立政府、市场和社会三者有机协调的治理机制。从另一方面来看,公众“享有福利支持的权利,应当以责任互补;就是说,在获得福利的同时要承担义务,要对社会作出反应”。[110]人们对积极的公民身份的关注和强调也要求公众不仅仅因为环境利益的需要进入环境公共治理的框架,同时更多地是因为人对自然和社会的义务使然。

(三)公民环境义务的实践表达

现在让我们再一次回到公民环境义务这一话题。我们之前所构筑的理论体系实际上指出了公民环境义务在实践中的发生场域,即环境公共治理框架。在环境公共治理的框架内,环境公民得以承担环境保护的相应义务。从实际看来,目前公民参与公共治理仍存在诸多困境:公众理性的匮乏、积极公民资格的缺失、公民参与能力的限制、公民参与效率低下等都在很大程度上降低了公众参与环境公共治理的功效。但我们依然可以从环境公共治理的基本要求出发,推衍出公民环境义务在实践中的表达机制。

第一,改变传统意识,视参与环境保护为享有环境权利的对应义务。

在20世纪90年代人们关于环境问题的共识性宣示——《里约宣言》中,人们已经认识到“环境问题最好通过在相关层面上的所有相关公民的参与加以解决”。事实上,早在20世纪60年代,当环境问题由一种边缘性的社会问题演变为社会生活中的关键性问题时,人们就已经通过街头抗议、成立保护环境的非政府组织、组建绿党等行为来抵制环境污染。在这里,人们出于保护权利的目的而推动的公众参与行为与其说是一种程序性权利,毋宁说是对环境公共利益的普遍性义务。因为,没有这种普遍性的义务观念,人们的权利将会随着环境的恶化坠入万劫不复的深渊。基于此,环境时代中的环境公民应当摒弃“事不关己”的粗陋意识,形成以环境事务为核心的公共理性;改变传统的义务观念,将环境义务视为享有环境权利的前提。正如韦特曼所说的那样,最好把这种公共理性理解为起特定作用的公民义务。[111]这种公共理性的目标是在自由的公民、负责任的政府和专业性的非政府组织之间建立起权责明晰且秩序稳定的合作系统。按照环境事务的基本目标,这种合作系统需要满足三个条件:第一,由一种普遍性的义务观念来调节合作治理的基本结构;第二,这一义务观念是人们基于环境危机的重叠共识的结果;第三,当政府失灵、市场失灵、制度缺位或异化使环境问题逐渐衰落的时候,按照这种环境义务观念有助于重新树立公众对环境保护的信心,矫正上述诸种问题对环境保护造成的负面影响。

传统观点将环境问题的解决寄望于制度安排,但是良好的环境法律制度如何形成呢?谁来安排这些制度呢?是谁对这些制度的缺失负有责任呢?这些疑问都可以从作为行动者的环境公民身上找到答案。我们认为,在环境问题日益凸显且诸多制度安排缺失或失灵的情形下,行动远比制度重要,义务远比权利值得追求。

第二,当市场性手段和政府性手段双双失灵时,适时启动环境危机的社会自主治理机制。

环境资源作为公共资源不可避免会陷入“公地悲剧”的窘境,为了化解这一问题,不同的理论家给出了不同的解决路径,主要有基于科斯企业理论的市场化路径和基于诺斯国家理论的权力化路径。但如前所述,市场的逐利本性往往和环境的公共属性相悖,政府的管制又常常出现信息不对称和效率低下等问题。基于此,美国政治学家、政治经济学家、行政学家和政策分析学家埃莉诺·奥斯特罗姆以“公共池塘资源”治理为例提出了在市场和政府双双失灵情形下的社会自主治理机制。公共池塘资源实际上是环境资源的一种隐喻式表达。她相信,在市场化和权力化路径之外,人们通过交流、协商、博弈等对话和抗衡机制可以找到另一种制度安排,“使所有人在面对搭便车、规避责任或者其他机会主义行为诱惑时取得持久的共同利益”[112]。即,公共池塘的共享者可以通过“自组织”有效地自主治理。现在这种理论已经被广泛应用于空气污染、海洋环境污染、地损耗下水、过度放牧、过度捕捞、砍伐森林以及其他的环境污染和不合理的资源配置等问题。自主治理就是要克服“个人之见共同困难或无法沟通”和“个人无力改变规则”这两个产生集体选择困境的假设性前提,让“一群相互依赖的人……把自己组织起来,进行自主治理,从而能够在所有人都面对搭便车、规避责任或其他机会主义行为形态的情况下,取得持久的共同收益”[113]。基于此,她认为,只要人们能够建立信任和社群观念来解决制度供给问题,以自我激励的方式监督人们的活动、实施制裁,以此解决人们对制度的遵守和相互监督问题,就可以实现公共池塘资源的自主治理。

在环境治理中,埃莉诺·奥斯特罗姆的自主治理理论完全适用。由于环境利益分散且诉求不同,不同的利益主体很难形成统一的利益主张,如企业以经济利益为目标拒绝参与采取环境保护措施、政府以发展地方经济为由对环境治理常有懈怠。这样,通过相关利益主体的自组织治理可以在一定程度上应对政府和市场在环境保护中的双双失灵。当然,由于自治治理依赖的是无政府的社会合作,所以,这种模式应当控制在一定的限度之内,以防止环境保护中的无政府主义导致环境治理的混乱。

第三,对环境立法、环境执法和司法、环境决策和规划保持高度的敏感,将公众合理的环境利益诉求纳入到环境法治的运行轨道中去。

公众的环境义务体系中,最为重要的莫过于对环境事务的参与义务。在环境事务中,利益相关者因为环境利益或人身、财产权利受损而享有环境治理的权威,环保部门由于行政权力而具有环境治理的权威,媒体、环保NGOs因为享有话语权和监督权而享有一定的权威,但是任何一方在环境公共治理的框架内都不想有绝对的权威。这就意味着只要经过正当化的渠道将公众的环境利益诉求纳入到环境立法决策、环境执法和司法的各个环节中来,就可以将公众的利益主张建构为制约公权力的外生变量。环境治理在规则层面包括法律规则、集体行动的规则、具体操作规则三大类,无论是顶层的制度设计还是具体的操作规则,它都必须尊重受其影响的公众的意见和利益。而对于某些环境法律制度而言,“不管它们如何有效率和有条理,只要它们不正义,就必须加以改造或废除。”[114]所以,突出微观层面的个人决策并吸引环境决策的中心下移,吸收和鼓励公众的参与有助于增强制度的有效性和廉洁性,防止权力寻租和权力懈怠。关于公众对环境决策和规范的参与,欧洲经济委员会《在环境问题上获得信息公众参与决策和诉诸法律的公约》(《奥胡斯公约》)将其分为三个方面,除了上面提及的环境行政法规和法律决策及执行过程中的公众参与,还有对具体环境活动决策的参与[115]和对与环境有关的计划和政策决策的参与。

第四,充分发挥环境公民身份中的积极义务功能,时刻监督环境公共事务中的相关行为。

如果说,上一点谈到的是公众参与中的利益集成和法治化问题,那么,这里将涉及的是公众参与中的监督功能。公众的监督对象包括排污企业和政府,具体而言,主要是指企业的污染行为及其治理效果、政府管制措施的效果以及是否与污染企业形成利益合谋。公众监督是中国现今最流行的公共话语之一,是指公众(公民)对权力运作尤其是政治权力和市场权力滥用导致的腐败进行的监督。公众对环境事务中政府权力和市场权力监督的有效性有赖于制度框架的完善,更要依靠公共精神的培育。我国环境事务之中的信息开放不足、权力话语垄断、公众监督能力薄弱等问题普遍存在。面对如此境况,我们应当积极培育公众的参与意识和参与能力,运用民主的、法律的、道德的手段来监督公权力和市场权力的运行,防止权力的滥用和环境公共事务的滑坡;不断改进环境保护法律制度、健全环境共同治理机制,推动对环境事务的参与和监督成为一种常态性的普遍性义务。

我们认为,社会主体对待自然的态度问题实质上是对待公共利益的态度问题。保护自然环境与资源、维护生态平衡是政府和其他一切社会组织的公共责任,同时也是每一个公民的公共责任。公民具有公共精神是公民支持政府履行环保责任、监督企业组织履行环保义务的内在动力,更是公民自觉选择“绿色消费”、参与环保事务、履行自身环保责任的内在支持力量。

第五,采取积极的保护环境的行为,防止自身行为对环境产生负面影响。

对于社会个体而言,要采取积极地环境保护行为并将其内化为内心确信和行为准则,关键是要改变传统的消费模式。当然,这既需要人们转变传统的消费观念,也需要公众的集体努力。关于消费模式的转变,前已述及,在此不赘。除消费之外,还有许多保护环境行为需要纳入到社会个体的行为规范之中,比如垃圾分类、废旧电子产品回收、选购绿色产品、垃圾的再利用等。无论是消费行为的转变还是其他各种环境保护行为的规范化、义务化,都需要公众的内心自律、外界的环境教育和规范性强制作为保障。

行文至此,本书的基本架构已经铺陈至七八分。我们的主旨在于通过强调环境义务之于环境保护的重要性,指出当下中国环境法学发展的方向性错误以及未来路向,并解构当下中国环境资源法治运行中的(公权力)单维度病症,以确立作为环境公民的社会个体在环境公共事务中的角色和思维,最终建构一种多维度、多层次、多主体的环境公共治理框架。尽管,我们以环境义务切入试图给读者展示环境义务的理论全貌及其规范化的双重路径——作为消费者的个体环境义务的规范化路径和作为环境公民的个体环境义务的实践表达路径。但不可否认,我们的结论和成果仍是有限的。我们在此仅仅展示了一个关于环境义务的理念和制度分析框架,且这一理念和框架缺乏丰富且庞杂的内容作为支撑,而这将是我们后续研究的主要任务。

在这里,我们将以法国学者薇依的对“人类灵魂的各种需求”的最根本论断作为结尾:

“义务的概念优先于权利的概念,后者从属于它也相关于它。”[116]

【注释】

[1]陈慈阳.宪法学[M].台北:元照出版公司,2004:311.

[2]事实上,成熟的法治国家通常对环境权、工作权、住宅权、社会保障权等社会权入宪问题持谨慎的态度。有学者以德国《魏玛宪法》为例,认为“以其社会权条款数量之庞大、社会权种类之完备、性质之明显而成为20世纪宪法之典范”的《魏玛宪法》,正是由于其将大量社会权写入宪法,但政府又“无法提供充足的财政保障和有效的司法救济”来满足这些权利,并且它“抑制了立法机构对此类事项的审议和决策权力”,进而引发了宪法危机,加剧了魏玛政府的垮台。究其原因,在于这种社会权的宪法化模式“没有处理好传统自由权利与新兴社会权的关系”。而随后的《德国基本法》接受了这个教训,通过法律限制、法律保留等方式加强对自由权利和公共利益的保障,还设立了宪法法院,“通过司法审查来实现个体自由权与公共社会权的平衡”。参见龚向和:《社会权司法救济之宪政分析》,载《现代法学》2005年第5期;聂鑫:“宪法基本权利的法律限制问题”,载《中外法学》2007年第1期;《宪法基本权利的法律限制问题——以中国近代制宪史为中心》,载《中外法学》2007年第1期;姜峰:《权利宪法化的隐忧——以社会权为中心的思考》,载《清华法学》2010年第5期。

[3]D.Merten,Annerkung,Njw1972,1799.转引自刘志刚.论宪法权利的本质[J].政治与法律,2004(3).

[4]童之伟.宪法适用应依循宪法本身规定的路径[J].中国法学,2008(6).

[5]姜峰.权利宪法化的隐忧——以社会权为中心的思考[J].清华法学,2010(5).姜峰博士同时指出,宪法权利项目的“扩张冲动”必然导致权利本身“含混”“无效”,引发“对公共权力合法性的挑战”。社会权的实现应当通过“纵向的分级政治审议”把社会权诉求分散到不同层级的政治单元,通过各级立法机关的政治审议过程来解决;同时“改善非政府组织发展的法律环境”,培植非政府组织来分担“社会对中央政府再分配能力的诉求”。我们认为,此种论断和方式对于公众对环境权的诉求而言也颇具借鉴意义。

[6]张千帆.宪法学导论——原理与应用[M].北京:法律出版社,2008:4.

[7]张千帆.宪法学导论——原理与应用[M].北京:法律出版社,2008:25-26.

[8]刘军宁.宪法是防范谁的?——兼论为何公民的义务不能写入宪法[EB/OL].中国理论法学研究信息网http:∥www.legal-theory.org/?mod=info&act=view&id=2789.

[9]张千帆.宪法不应该规定什么?——为宪法实施清除几点文本障碍[J].华东政法学院学报,2005(3).

[10]参见张千帆.宪法学导论——原理与应用[M].北京:法律出版社,2008:26.

[11]范进学.权利政治论——一种宪政民主理论的阐释[M].济南:山东人民出版社,2003:26.

[12]相关论断请参见迈克尔·沃尔泽.正义诸领域:为多元主义平等一辩[M].褚松燕,译.南京:译林出版社,2002.查尔斯·泰勒.自我的根源:现代认同的形成[M].韩震,等,译.南京:译林出版社,2001.

[13]张友渔.宪政论丛:下册[M].北京:群众出版社,1986:218.

[14]姜峰.权利宪法化的隐忧——以社会权为中心的思考[J].清华法学,2010(5).

[15]范建得.消费者,向前行:谈消费者保护的内涵[M].台北:台湾汉兴书局有限公司,1994:2.

[16]谢晓尧.消费者:人的法律形塑与制度价值[J].中国法学,2003(3).

[17]艾伦·杜宁.多少算够:消费社会与地球的未来[M].毕聿,译.长春:吉林人民出版社,1997:12.

[18]丹尼尔·贝尔.资本主义文化矛盾[M].赵一凡,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:279.

[19]乔治·恩德勒,等.经济伦理学大辞典[Z].王淼洋,等,译.上海:上海人民出版社,2001:252.

[20]厉以宁.经济学的伦理问题[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1995:138.

[21]G.Spaargaren&B.Van Vlie.t Lifestyles.Consumption and the Environmen:The Ecological Modernization of Domestic Consumption.Environmental Politics.2000(Vol9).

[22]高兆明.道德与法律:二维规范世界的一元存在[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2000(1).

[23]美国现代法理学家E.博登海默教授较为准确地描述了这一发展趋势,他说:“那些被视为是社会交往的基本而必要的道德正当原则,在所有的社会中都被赋予了具有强大力量的强制性质。这些道德原则的约束力的增强,当然是通过将它们转化为法律规则而实现的。”参见E.博登海默.法理学:法律哲学与法律方法[M].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,1999:374.

[24]蔡守秋.论环境道德与环境法的关系[J].重庆环境科学,1999(2).

[25]罗纳德·德沃金.认真对待权利[M].信春鹰,等,译.北京:中国大百科全书出版社,1998:序.

[26]F.A.Hayek(1990).The constitution of Liberty.Chicago:The University of Chicago Press.p77.

[27]徐祥民.告别传统,厚筑环境义务之堤[J].郑州大学学报:哲学社会科学版,2002(2).

[28]约翰·罗尔斯.政治自由主义[M].万俊人,译.南京:译林出版社,2000:285.

[29]马克斯·韦伯.经济与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1998:459.

[30]张梓太,吴卫星.环境与资源法学[M].北京:科学出版社,2002:71.

[31]关于正义是一种建构的思想,沃尔泽曾有过类似的表述,即“正义是一种人为建构的东西”。有关内容可参阅迈克尔·沃尔泽.正义诸领域:为多元主义与平等一辩[M].褚松燕,译.南京:译林出版社,2002.

[32]查尔斯·E.林布隆.政策制定过程[M].朱国斌,译.北京:华夏出版社,1988:105.

[33]马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,2000:82.

[34]厉以宁.经济学的伦理问题[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1995:138.

[35]彼得·斯坦,约翰·香德.西方社会的法律价值[M].王献平,译.北京:中国人民公安大学出版社,1990:173-174.

[36]富勒.法律的道德性[M].郑戈,译.北京:商务印书馆,2005:35-36.

[37]江山.人际同构的法哲学[M].北京:中国政法大学出版社,2002:142.

[38]丹尼尔·贝尔.资本主义文化矛盾[M].赵一凡,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1989:402.

[39]A.P.Minton&R.L.Rose(1997).The effects of environmental concern on environmentally friendly consumer behaviour:An exploratory study.Journal of Business Research.(40),p41.

[40]郑成良.现代法理学[M].长春:吉林大学出版社,1999:104.

[41]P.Stern,T.Dietz&J.Sweeney(1997).Environmentally Significant Consumption:Research Directions.Washington DC:National Academy Pres.pp.89-90.

[42]Nikki&David Goldpeck(1995).Choose to Reuse:An Encyclopedia of Services,Products,Programs&Charitable Organizations the Foster Reuse.NY:Ceres Press,p58.

[43]国家环境保护总局政策法规司.循环经济立法选[M].北京:中国科学技术出版社,2003:2.

[44]Lan Thomas.Exploring Sustainable Consumption:Environmental Policy and the Social Sciences.Global Environmental Politics.2004(Vol.4).

[45]白志刚,邱莉莉.外国城市环境保护与研究[M].北京:世界知识出版社,2005:243.

[46]分别参见James Salzman.Sustainable Consumption and the Law.Environmental Law.1997(Vol.27);李文云.美国:垃圾回收有法律管[N].人民日报,2005-08-26.

[47]环境法学界也有学者持这种相同的观点,如张梓太、吴卫星在表述公众参与时就认为“公众参与指的是在环境保护中,任何公民都有根据一定法律程序参与环境保护的权利,同时也负有保护环境的义务”。参见张梓太,吴卫星.环境与资源法学[M].北京:科学出版社,2002:71.

[48]陈德敏.资源法原理专论[M].北京:法律出版社,2011:201.

[49]相关论述亦可参见吕忠梅教授在其《环境法新视野》中关于单纯市场机制在环境保护中的缺陷的论述。吕忠梅.环境法新视野[M].北京:中国政法大学出版社,2007:78-78.

[50]参见安东尼·奥格斯.规制:法律形式与经济学理论[M].骆梅英,译.北京:中国人民大学出版社,2008:36.

[51]吕忠梅.环境法新视野[M].北京:中国政法大学出版社,2007:80.

[52]See Tietenberg.Tradeable Permits and the Control of Air Pollution in the United States,Paper prepared for the 10th Anniversary Jubilee Edition of Zeitschrift Furangewandte Umweltforschung.

[53]参见罗伯特·史蒂文森.基于市场的环境政策[M]∥保罗·波特尼,罗伯特·史蒂文森.环境保护的公共政策.穆贤清,方志伟,译.上海:三联书店,上海人民出版社,2003:47-54.

[54]参见曹明德,李玉梅.德国温室气体排放许可证交易法律制度研究[J].法学评论,2010(4).

[55]E.G.菲吕博腾,S.配杰威齐.产权与经济理论:近期文献的一个综述[M]∥R.科斯A.阿尔钦D.诺斯.财产权利与制度变迁.刘守英,译.上海:上海人民出版社,1994:201-205.

[56]詹姆斯·布坎南,戈登·塔洛克.同意的计算——立宪民主的逻辑基础[M].陈光金,译.北京:中国社会科学出版社,2000:310.

[57]关于该事件的相关信息请参见“湖南郴州儿童血铅中毒事件:‘黑色GDP’的最新版本”,三联生活周刊,http:∥www.lifeweek.com.cn/2010/0419/28085.shtml;童大焕:“嘉禾血铅事件拷问悲惨式增长”,新京报,http:∥www.bjnews.com.cn/opinion/2010/03/17/17756.htm l;武卫政:“郴州血铅超标:污染事件考问政府责任”,人民日报,http:∥env.people.com.cn/GB/11197167.html;“处理‘血铅事件需’破除GDP崇拜”,新京报,http:∥www.bjnews.com.cn/opinion/2010/03/21/19059.htm l.除此之外,湖北团风环保局被撤销事件、安徽蚌埠固镇事件、陕西凤阳血铅事件等都是因为地方保护主义的土政策、土办法取代了国家法律政策,经济GDP取代了生态环境和公众的健康。

[58]Stigler.The Economic Theory of Regulation.Bell Journal of Economics.1971,pp3-21;W.Kip Viscusi,Joseph E.Harrington&John M.Vernon(1995).Economics of Regulation and Antitrust.Cambridge:The M IT Press.

[59]Hellman.et al.Seize the state,Seize the day:State Capture,Corruption,and Influence In Transition.Journal of Comparative Economics,2003(4),751-773.

[60]Seagraves.On Appraising Environmental Institutions.American Journal of Agricultural Economics.1973(55).

[61]李项峰.环境规制的范式及其政治经济学分析[J].暨南学报,2007(2).

[62]文森特·奥斯特罗姆.民主的意义及民主制度的脆弱性——回应托克维尔的挑战[M].李梅,译.西安:陕西出版集团,陕西人民出版社,2011:317.

[63]笔者注。

[64]笔者注。

[65]参见詹姆斯·布坎南.市场国家以及道德限度[M]∥财产与自由.韩旭,译.北京:中国社会科学出版社,2002:78.

[66]蔡定剑.民主是一种现代生活[M].北京:社会科学文献出版社,2010:177.

[67]俞可平.中国公民社会的兴起及其对治理的意义[EB/OL].中国改革网,http:∥www.chinareform.net/2010/0116/9802.htm l.

[68]王锡锌.行政过程中公众参与的制度实践[M].北京:中国法制出版社,2008:2.

[69]蔡定剑.民主是一种现代生活[M].北京:社会科学文献出版社,2010:199.

[70]密尔.代议制政府[M].汪瑄,译.北京:商务印书馆,1982:17.

[71]Jeffrey Sachs,等.经济改革与宪政转型[J].经济学,2003(4):961-988.

[72]参见闫国东,等.中国公众环境意识的变化趋势[J].中国人口·资源与环境,2010(10).

[73]相关数据来源于参见据中华环保联合会于2006年发布的《中国环保民间组织发展状况蓝皮书》。

[74]参见洪大用,等.中国民间环保力量的成长[M].北京:中国人民大学出版社,2007:75-80.

[75]江莹,郭华.试论环保NGO的发展方向[J].河北大学学报,2006(3).

[76]陈振明,薛澜.中国公共管理理论研究的重点领域和主题[J].中国社会科学,2007(7).

[77]马克斯·韦伯.经济与社会:上卷[M].阎克文,译.上海:上海人民出版社,2010:147.

[78]乔万尼·萨托利.民主新论[M].冯克利,阎克文,译.上海:上海人民出版社,2009:40.

[79]马克斯·韦伯.经济与社会:下卷[M].阎克文,译.上海:上海人民出版社,2010:1560-1561.

[80]江必新.论法律的传统及其条件——评马克斯·韦伯的法律统治学说[J].行政法学研究,2000(2).

[81]高秉雄,张江涛.公共治理:理论缘起与模式变迁[J].社会主义研究,2010(6).

[82]参见Michael Barzelay(1992).Breaking Through Bureaucracy:A New Visioon for Management in Government.Berkeley:University of California Press.pp.120-128.

[83]参见高秉雄,张江涛.公共治理:理论缘起与模式变迁[J].社会主义研究,2010(6).

[84]高秉雄,张江涛.公共治理:理论缘起与模式变迁[J].社会主义研究,2010(6).

[85]俞可平.治理和善治分析的比较优势[J].中国行政管理,2001(9).

[86]俞可平.治理和善治分析的比较优势[J].中国行政管理,2001(9).

[87]卡罗尔·佩特曼.参与和民主理论[M].陈尧,译.上海:上海人民出版社,2006:98.

[88]乔万尼·萨托利.民主新论[M].冯克利,阎克文,译.上海:上海人民出版社,2009:125.

[89]这种精英化民主理论的现代代言人则是萨托利和熊彼特。熊彼特指出,“民主是一种政治方法,也就是讲,民主就是为达到——立法或行政方面的——政治决策而实行的某种形式的制度安排”。进而,他对古典民主学说提出批评,认为“大众在政治生活中的重要参与和决策方面的功能,实际上建立在非现实的基础上”。他基于现实主义的定义方法讲民主定义为:“民主方法就是那种为作出政治决策而实行的制度安排,在这种安排中,某些人通过争取人民选票获得作出决策的权力”。可见,他的民主理论中生成的依然是占据领导地位的精英。而萨托利则在批判反精英论者的时候更为直白地指出:“用参与论来与竞争式民主抗衡,既不会因为用一个有美德的作家谱系反对一个邪恶的作家谱而获得承认,也不能以此作为依据。美德的拼凑(卢梭和密尔,再加上一些不太重要的作家)加起来也不等于一个集团,稍作检验就会使它分崩离析。……参与是一个没有理论内涵的词——听上去声势不小,却没有丝毫意义”。参见卡罗尔·佩特曼.参与和民主理论[M].陈尧,译.上海:上海人民出版社,2006:3;J.A.Schumpeter(1943).Capitalism,Socialism and Democracy,Geo.Allen&Unwin.p269.;乔万尼·萨托利.民主新论[M].冯克利,阎克文,译.上海:上海人民出版社,2009:176-177.

[90]卡罗尔·佩特曼.参与和民主理论[M].陈尧,译.上海:上海人民出版社,2006:推荐序言第8页(胡伟作).

[91]弗里德里希·冯·哈耶克.自由秩序原理[M].邓正来,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1997:199.

[92]卡罗尔·佩特曼.参与和民主理论[M].陈尧,译.上海:上海人民出版社,2006:推荐序言第10页(胡伟作).

[93]王锡锌.公众参与:参与式民主的理论想象及制度实践[J].政治与法律,2008(6).

[94]李景鹏.民主的额逻辑与民主的建设[J].天津社会科学,2011(5).

[95]任剑涛.论公共领域与私人领域的均衡态势[J].山东大学学报:哲学社会科学版,2011(4).

[96]任剑涛.论公共领域与私人领域的均衡态势[J].山东大学学报:哲学社会科学版,2011(4).

[97]关于从公民和群众两个几点出发建构国家和社会事务的观点最初是由美籍华人学者邹谠先生提出的,相关论述请参见邹谠.二十世纪中国政治:从宏观历史与微观行动角度看[M].香港:香港牛津大学出版社,1994;邹谠.中国革命再阐释[M].香港:香港牛津大学出版社,2002.

[98]谭英俊.批判与反思:西方治理理论的内在缺陷与多维困境[J].天府新论,2008(4).

[99]这些环境规划通过“分析性、叙述性的信息”而对公众产生吸引力,虽然这些“规划不通过法定约束力保障实施”,但是“因其专业性而具有诱导力,从而发挥着事实上的规制效果”。参见姜明安.完善软法机制,推进社会公共治理创新[J].中国法学,2010(5).

[100]杨通进.生态公民论纲[J].南京林业大学学报:人文社会科学版.2008(3).

[101]例如,公众可参与到各类公益性环境组织之中,开展积极的环境公益性捐款、宣传、民间监察、环境维权等活动,辅助政府的环境治理。

[102]如环保组织自然之友、重庆市绿色志愿者联合会就云南曲靖铬渣污染事件向曲靖市中级人民法院提起公益诉讼这一事件,就是民间环保组织参与环境治理的典型案例。

[103]参见吕忠梅.环境法新视野[M].北京:中国政法大学出版社,2000:258.

[104]胡伟.在经验与规范之间:合法性理论的二元取向及意义[J].学术月刊,1999(12).

[105]加布里埃尔·A.阿尔蒙德,G·宾厄姆.鲍威尔.比较政治学:体系、过程和政策[M].曹沛霖,译.上海:译文出版社,1987:35.

[106]尤尔根·哈贝马斯.合法化危机[M].刘北成,曹卫东,译.上海:上海人民出版社,2000:127.

[107]史玉成.环境保护公众参与的现实基础与制度生成要素——对完善我国环境保护公众参与法律制度的思考[J].兰州大学学报:社会科学版,2008(1).

[108]格里·斯托克.作为理论的治理:五个论点[J].国际社会科学杂志,1999(2).

[109]参见Elinor Ostrom,Larry Schroeder&Susan Wynne(1993).Institutional Incentives and Sustainable Development:Infrastructure Policies in Perspective.Boulder,CO:Westview Press.

[110]格里·斯托克.作为理论的治理:五个论点[J].国际社会科学杂志,1999(2).

[111]Paul J.Weithman(1999).The Philosophy of Rawls:A Collection of Essays.New York:Garland Pub.p135.

[112]张克中.公共治理之道:埃莉诺·奥斯特罗姆理论述评[J].政治学研究,2009(6).

[113]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事务的治理之道:集体行动制度的演进[M].余逊达,等,译.上海:三联出版社,2000:51.

[114]罗尔斯.正义论[M].何怀宏,何包钢,廖申白,译.北京:中国社会科学出版社,1988:1.

[115]对于哪些属于对环境有影响或者有潜在环境影响的活动,《公约》附件1明确列出,但是公众对具体环境活动的决策参与不限于此名单所列。名单涵盖的领域很广,规定非常具体,不仅规定具体领域,而且规定工程的规模。领域包括:能源领域;石油天然气的炼制,气化,液化工程;热力站;核能源工程,冶金工程(钢铁,有色金属);采矿业;化工业;垃圾废物处理业,废水处理业;修筑铁路公路;引水筑坝;铺设输油输气管道;建设大型油,石油化工产品,化工产品储藏设备;建大型家禽,猪养殖场;户外高压输电装置;某些食品加工业等。

[116]西蒙娜·薇依.扎根——人类责任宣言绪论[M].徐卫翔,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003:1.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。