一、教会学校引入西方科学,给以“四书”“五经”为主的传统教育内容以冲击

教会学校为培养超过中国旧式士大夫而在中国有势力的人,注重自然科学知识的引入和传授。特别是19世纪70年代以后,教会学校向着世俗化、正规化转化之后,更重视科学知识的教育。教育内容的科学化,是对以四书、五经为教授内容,以科举制为核心的封建传统教育的冲击。

时值近代,延续千余年的科举制度以其巨大的吸引力,使绝大多数士子仍为它魂牵梦绕、肝脑涂地。并且由于科举考试拘泥于八股文式,以程朱理学为解经的标准,致使士人无不亦步亦趋地追随程朱理学家的学说,不敢越雷池一步。科举考试的内容限定了教育内容的偏狭,也限定了士阶层的知识结构。从中央官学到地方官学,乃至私塾,无不以四书、五经作为主要的教育内容。加上清初统治者实行“文字狱”,使中国的学术涵盖性也愈加狭窄。乾、嘉之际的桐城派文人姚鼐曾将中国的学术加以概括分类道:“余尝论学问之事”有三端焉:“曰义理也,考据也,词章也。”甚至到第一次鸦片战争结束后的1843年,曾国藩还在其家书中写道:

盖自西汉以至于今,识字之儒约有三途:曰义理之学,曰考据之学,曰词章之学。各执一途,互相诋毁。兄(曾自称)之私意,以为义理之学最大。义理明则躬行有要而经济有本。词章之学,亦所以发挥义理者也;考据之学,吾无取焉矣。[81]

可见,当西方列强以坚船利炮打开了中国国门之时,中国的士大夫眼中的学问还只限于义理、词章、考据。直到19世纪80年代,日本学者罔千仞在中国游历考察近一年后,得出结论:“非一洗烟毒与六经毒,中土之事,不可下手。”[82]虽然这种论点带有殖民者的野性味,尽管他将“鸦片”与“六经”相提并论,有失之偏颇处,却也可从中得到一个认识:鸦片使中国人身体受毒,体弱神昏,而六经如同精神鸦片,使得中国人精神匮乏,知识视野窄狭。

自从教会教育建立以来,为了顺利地推进上帝的事业而鞠躬尽瘁的传教士们,在研究了中国的国情、民俗及士林阶层的文化心态后,在对中西方文化的比较中,指出西方文化的优势,在于重视“格致”之学,而中国之所以落后的原因,在于以八股取士为中心的旧教育的空疏无用。英国传教士韦廉臣在《格物穷理论》中谈道:

我观中国人之智慧,不下西土,然而制造平庸,不能出奇斗胜者,不肯用心也。为民上者,不以格致之学鼓励之也。我西国百年之前,亦如中国人,但读古人书,而不肯用心探索物理,故此等奇器,一切未有。百年来,人人用心格致……所以人日智一日,器日巧一日,至今精进未已……而中人乃以有用之心思,埋没于无用之八股,稍有志者,但知从事于诗古文,矜才使气,空言无补。倘一旦舍彼就此,人人用心格致,取西国已知之理,用为前导,精益求精,如此名理日出,准之制器尚象,以足国强兵,其益岂浅鲜哉。[83]

西方传教士在批评中国封建旧学种种弊病的同时,对中国进行西学以宣传和劝导。1881年,狄考文发表《振兴学校论》,批评中国人古训至上,所学范围太狭窄,建议中国改革教育制度,广设普通学校、职业学校、大学、女学等各式学校。李提摩太则把中国与其他国家进行比较,指出“中国学校,法度之善,渊源之远,辟雍钟鼓,遗泽未湮,实非五洲各国所能企及”。但“学校之书,只知述古,自囿方隅,不能博通五洲,近达时务”,委实可惜。他建议“以新学为当务之急”,“设立新学部,再多筹经费,广立书院,从此渐推渐广”[84],使人才辈出,为国家效劳。

西方传教士还建议中国普遍设置西学,并由国家公开考试,以备录用。即以西学考试逐渐取代八股考选人才的地位。

致力于科学教育及西学书籍翻译工作的傅兰雅,曾寄希望通过大量翻译西学书籍、传授西学,促使中国改革科举考试的内容,他认为,重经史之学而轻格致的科举制遮蔽了中国人向西方学习的视野,也阻碍了中国的振兴。他在主持格致书院时曾根据中国科举制度的特点,于1883年首创考课之举,专门聘请“南北洋大臣暨诸海关道宪,按季命题。课以格致论说”[85]。凡是考课成绩优良者,发给奖金或介绍工作。他这一举措,在一定程度上削弱了科举制对士子的吸引力,“应课者济济多士,动辄百数十人”[86],按季前来参加格致书院的考课。其后,王韬接任主管格致书院,也沿前制,延聘沿海各关道四季命题考课。薛福成、盛宣怀、李鸿章、刘坤一、郑观应等均参与过命题。命题范围也以西学为主,“书院既以格致名,则所命之题自当课以西学为主,而旁及时事、洋务,然史论亦在所不废。”根据1886年至1894年历年课题统计:西学占31%,时事、洋务占64%。这是在传教士所举办的学校内,对科举制度进行改革的尝试,它既是对封建传统教育的冲击,同时,也是中西方文化的交合、融汇。

19世纪90年代,林乐知公开主张中国改革科举,他在《中国专尚举业论》中指出:“专尚举业,有害无利。”[87]主张中国改革科举,广兴学校,他建议中国以美国学制作为改革教育的主要参照系,仿其学制,分科教授。

教会学校自建立之初,就有别于中国传统的学校教育。早期教会学校就开始注意传授科学知识,如早在1835年成立的马礼逊教育会章程附则中,即规定:马礼逊学校讲授“数学、地理及其他科学”[88]。

科学,是独立于经学之外的广阔的学问,在晚清常被人用经学的语言称作“格致之学”。教会学校的建立,使所谓格致之学在中国逐步地得以展开。最早向中国介绍科学的是西方传教士,而教会学校始终是传播西方科学的主渠道之一。1876年,傅兰雅在上海创《格致汇编》杂志,它在国外的英文名称是The Chinese Scientific and Industrial Magafine(中国科学与工艺杂志)。内容涉及数、理、化、生、天文、地理、医药卫生、冶金、采矿、纺织、磨面、机器制造、土木工程、印刷制版、摄影、水利、陆海军等、广及自然科学和人文科学。以推广格致学为宗旨,傅兰雅于1879年在上海创办了格致书院,并编制有六种《格致书院西学课程》:

一矿务,二电学,三测绘,四工程,五汽机、六制造。……从学者凡三十四人,类多好学深思之士,经傅君熏陶琢磨,数月以来,茅塞顿开。计历半载,术业骤进。[89]

19世纪下半叶,数学(有的学校兼教代数、几何、三角)、生物学、生理学、天文学、动植物学、“格物入门”、化学以至地理学等都先后列为教会学校的课程。如最早升格为大学的登州文会馆,以“理化天算科教授生徒”,所谓“培之以真道,启之以实学”。19世纪70年代,登州文会馆的主持狄考文即开始在学校中增设几何学、物理学。1876年又开设代数、三角、天文、化学等课程。所有这些课程在当时既没有现成的教材,也没有成型的计划,很多专有名词也没有相应的中文翻译词汇,对于中国教育来说都是新生事物。为此,狄考文在七八十年代,陆续将自己使用的教材编辑成书,如有《笔算数学》《形学备旨》《代数备旨》等书,出版后的教科书在其他教会学校中广为流传。19世纪末文会馆的课表中,西方自然科学知识占了1/3的比重,数学是贯穿备、正斋9年的必修课。学习内容从心算、笔算等算学入门到代数、几何、微积分等数学的各个门类,从三角、二次曲线等原理的讲授到测量、航海等实际应用性课目的演练,结构严谨,由浅入深,使学生在校期间受到严格的训练。该校一些学生毕业后还在数学领域内显示出很深的造诣,如张松溪著有《勾股题镜》《八线备旨》;刘光照也编写了代数、几何课本若干,其中有些内容的详尽程度超过了狄考文。一些外国教育家如日本平塚益德盛赞文会馆“以特别教授算学、理科为目的”。1881年成立,后来并入东吴大学的上海中西书院亦重实学,学生从第三年开始就授以数学启蒙,第四到第六学年先后授以代数、格致、天文、勾股法则、平三角、弧三角、化学、重学、微积分等。第七八学年相当于大学一二年级程度,则授以航海测量、天文测量的专门学问。[90]20世纪初,教会大学都加强了理科教育,提高了学校的教学水平和声誉。如华南女子学院在20年代上半期,理科专业已分得很细,如生物学方面有植物形态学、植物生理学、植物种族学、显微制片术、种原学及优生学;化学方面则有无机化学、品性分析、有机化学和食品化学等。[91]依《第二次中国教育年鉴》记载,除天津工商学院外,所有新教和天主教教会办的高等学校都设置理学院,部分学校还有独立设置的农、医学院。在这些学校中不仅有比较健全的师资队伍,还有比较完整的图书仪器设备。

正是由于西学传入教会学校,尤其是教会大学逐渐使学术思想界的价值观念发生变化,对传统教育那种“宗朱子为正学,不宗朱子即非正学”的观念以冲击。西学的传入,对中国传统文化以挑战,西方有人认为:

中国的三个宗教派别:佛教、道教和儒教同错误的历史、错误的科学、错误的地理、错误的年代学、错误的哲学密切地交织在一起,然而这些谬误都被说成具有某种神学基础;从而使得错误的神学支撑着错误的教育,错误的教育又支撑着错误的宗教。……通过传授真实的历史、年代学、地理、哲学等等,现代科学和文学必然会取代这些谬误。谬误一旦清除,……他们现在所吹嘘的宗教必然会倾覆。[92]

上述话语表示出对中国传统文化的鄙视和否定。然而,正是在这种中西方文化的冲撞下,中国教育开始寻求其新的立足点。

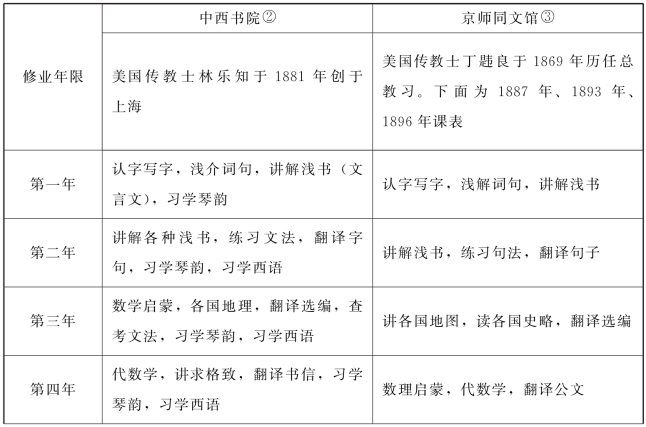

下面将美国传教士林乐知创办的中西书院与洋务派创办的京师同文馆的课程作比较,可以从中看出二者有许多相似之处。

续表

二、教会学校的产生、发展给中国教育变革以启迪

中国传统教育注重呆读死记,讲求坐而论道,这已不能适应近代社会的发展。教会学校的产生和发展,将近代西方国家先进教育的信息传入中国,给中国新的教育的形成以启迪。其表现有以下几方面:

首先,教会学校采用班级授课制,对中国传统的个别教学以挑战。

其次,教会学校重视通过实验的方法,培养学生的动手能力,这对中国传统的坐而论道及单一地“传道、授业、解惑”的教学方法以冲击。如狄考文主持的文会馆,自19世纪70年代起,即系统讲授物理、化学、机械学等自然科学。这些科目的教学,除讲授原理外,还特别强调实验,注意培养学生的动手能力。为满足物理、化学、机械学等自然科目的教学需要,狄考文通过各种渠道在国外购买和捐募各种实验、教学设备,并与学生们一起动手制造实验仪器。《文会馆志》中开列的300多种教学仪器和设备,很大一部分是狄考文与工匠、学生们共同动手制作的,1897年狄考文在写给大学同学的信中,曾自豪地说:“我们的学校已拥有和美国一般大学同样好的设备,比我们毕业时的杰佛逊大学还多一倍。其中三分之二是我自己花钱制造的。”[93]19世纪末,狄考文曾获美国电机业大王费尔德捐赠的一部发电机,使古老的登州及其学生第一次看到点灯不用油的奇观。狄考文还向一家厂商捐得直径十英寸的望远镜使文会馆的学生得以仰观星宿,探索宇宙的奥妙。这种注重实验、强调技艺的教学方法,培养了学生的动手能力,观察能力,对传统的重经义、轻自然、斥技艺的坐而论道的传统教学模式以冲击。

另外,教会学校民主办学的精神,对中国传统官学呆板机械的教授训导制以挑战,并启迪民主思想的萌发。一些传教士带着传播福音神圣的使命感,在与学生相处中,采取“至诚相待,慈爱相处,审慎恃重,持之以恒”[94]的态度。赢得中国学生的好感。如布郎在主持马礼逊学堂时,“对学生工作怀有深切的感情”,与学生们“融合在一起”,“待他们如同自己的孩子,”“产生亲密无间的信任。”[95]然而,正是在这种和风细雨、潜移默化中,学生接受了西方的文化。1845年,在马礼逊学堂举办的学生成绩展览会上,展出一名学生题为《中国政府的不公正》的习作,其中论及:

中国不能说有一个好的政府,它与英、美或任何其他基督国家相差很远。中国当权者有成千上万,据说,从最高级到最底层,只有极少数人在履行官职时诚实忠心,想到人民的利益,并公正地对待百姓。……公认的意见是:从最高级到最低级的官员,全都是敲诈者。对他们能抓到的每一个人,都进行勒索。如不给他们行贿,几乎无一人能挣脱他们的手指头而滑走。[96]

文中暗含了对西方政治的羡慕心理,同时鲜明地揭露了清政府的腐败、黑暗,对当时中国士大夫阶层普遍存在的腐化堕落行为予以痛斥,文中带有初步的民主思想。而另一篇题为《知识就是力量》的习作则表达了对科学的向往,并流露出“科学救国”的信念,文章写道:

知识是幸福和快乐的源泉,它是驱除一个国家无知迷雾的亮光,它能博得荣誉,它可增进民族的财富,而且归根到底,它是一个国家最强有力的国防。民族繁荣的永久性基础,可以安放在它的上面。[97]

在中国的士大夫阶层还在“天朝上国”妄自尊大的自我陶醉中尚未清醒时,绝大多数士人还懵懵懂懂地在科举考场中埋头作无用之八股文时,早期教会学校中的学生已产生了这种带有初步民主、科学的思想,这不能不说是教会学校民主办学精神启发下的产物。再如,司徒雷登为燕京大学制定的“因真理得自由以服务”的校训中,也体现了以资本主义民主办学的精神。由此而繁衍的“燕京精神”也成为一种科学与民主并进的新教育的体现。关于“燕京精神”有多种说法,有人说:“坚持真理、崇尚民主、办事认真、勤奋进取、热情开朗”是燕京精神;也有人说:“中国人和外国人,教师和学生都彼此关心,互相照顾,亲如一家”是燕京精神。[98]总之,“燕京精神”是以资产阶级的民主、自由、平等、博爱思想为基础的,它是对中国封建教育的否定。政治上的民主、学术上的自由、人际关系上的平等,不仅使学校师生从中受益,还能通过他们对中国教育,乃至社会的发展产生影响。

当然,教会学校运用带有民主精神的教学方法,其初衷还是在于劝导学生皈依基督教。如狄考文主张在教学方法上,要利用“一切直接的发挥宗教影响的手段,诸如查经班、祈祷会、个别谈话、规劝等”[99]。对此我们要有清醒的认识。

三、教会女子教育为中国女子接受新学问、新知识开辟了蹊径,并给封建礼教以冲击

中国近代女子教育的禁区,最早是被西方传教士所冲开的。鸦片战争以后,中国的国门被强行打开,西方传教士随之在中国建立起一系列教会女校,加强了对中国传统思想文化的攻势。教会女校的建立,是在中国大地上开辟出的一块沉睡数千年之久的处女地,也是对中国社会千余年间“女子无才便是德”的封建礼教的冲击。

在中国传统观念中女子是不需要文化知识,更不需要才华的。为后世所留传的汉代班昭的《七戒》云:“妇德,不必才明绝异也。”从来儒学都以为女子“职在供养馈食之间,”倘若还要学习些有关柔顺、贞洁方面的妇道知识的话,通过家庭的教育即可。明代吕坤在《闺范》中道:

今人养女多不教读书识字,益亦防微杜渐之意。然女子贞淫却不在此。果教以正道,令知道理,如《孝经》、《列女传》、《女训》、《女戒》之类,不可不熟读讲明,使他心上开朗,亦阃教之不可少也。

由此可见明代女子不读书不识字之风气弥漫,其结果会影响儒学教化的传播,基于此,女子可以在家中学些闺阁内儒家为女子规定的行为准则。即使在1904年颁行的中国近代教育史上第一个学制《癸卯学制》中也规定:“蒙养家教合一之宗旨,在于以蒙养院辅助家庭教育,以家庭教育包括女学。”[100]在《癸卯学制》中,女子被排斥于学校大门之外,只可在家庭中受教,而女子在家庭受教,无非是“妇职应尽之道,女工应为之事,足以持家、教子而已。”[101]直到1907年公布的《女子小学堂章程》《女子师范学堂章程》中,女子才取得了就学受教的合法地位。但其能够就读学习的级别又要比同年龄的男子低得多,以标示“男尊女卑”的旧习。而西方教会教育中则将女子教育放在重要的位置上,教会女校纷然在这块积习甚久,文化结构固化的大地上建立起来。教会女校的建立对封建传统教育、封建礼教以挑战、冲击。

中国近代的第一所女校建于1844年,为英国女传教士阿尔德塞(Alclersey)受伦敦“东方妇女教育促进会”派遣,所创办的宁波女塾。1853年哈巴夫人在广州创办了中国第一所基督教女子学校。1844年至1860年之间,有11所教会女子学校建立在五口通商口岸。据统计,1877年教会学校女生有2064人。[102]到1907年,仅天主教会在江南地区设立的女校就达697所,在校学生达15300人。

20世纪初教会女子高等学校相继建立,如1904年建有华北协和女子大学,另有基督教美以美会也酝酿在福州创办华南女子大学,1908年以福州女子学院名义成立了预科,开始正式招生,不久办了本科,为华南女子文理学院的前身。此外,在高等学校中实现男女同校,教会大学也走在了前面,如广州岭南大学,早在1905年就插收女生,比蔡元培在北京大学首开中国国内大学女禁要早15年。1907年中国传教士百年会议上又敦促宣教会本部在战略要地合作创办一些女子大学,此后,又有著名的南京金陵女子大学等女子高等学校建立,并有一些高等学校相继招收女生。

各级教会女校的相继建立,其宗旨在于“为宗教事业”而“信托于中国妇女者”,使其成为“中国女子界中之宣传基督教者”。[103]其培养方向一是使之成为信教的贤妻良母,另一是使其成为为基督事业进行奋斗的在中国社会占一定地位的女官员、女领袖。所谓培养在教的“贤妻良母”,在于通过培养未来的母亲,以利于教会控制下一代的发展,使其“教育出优秀的子女,使子女长大后,或修道或成家,做一个为教国有用之材。”[104]母亲是孩子的第一任老师,靠“母亲的教养训练和人格感化”,潜移默化地传播基督福音,而使其子女成为未来的布道者,并由此像滚雪球似的,一代传一代.建立起一个个以家庭为单位的“摧毁异教的堡垒。”从这个意义上来看教会的女子教育可谓一本万利之事。而所谓培养女官员、女领袖,在于使其也成为控制中国未来发展的力量。教育培养“女会吏、圣经教师、牧师之助理人、宗教教育之领导者、宣传教义者及基督教青年会之书记,”[105]则在于“使她们——依靠上帝的帮助——成为向那些可怜、无知、被践踏的中国妇女传布福音和对她们施以教化的工具”[106]。

教会女子教育的建立与传教事业同步,并服从于西方的宗教和政治利益。但从另一个角度看,教会女子教育在中国可谓一新生事物,是对千百年来“女子无才便是德”“男尊女卑”陋习的否定。美国传教士林乐知在《中国振兴女学之亟》中曾指出了中国教育中没有女子地位的根源,在于女子受儒家的纲常名教所制约,总是处于从属地位,永远没有其自身的价值和独立的人格,即使受教育也无所派用:

女子者,初无为官之资格也。学而成,不足以备朝廷之任使,其身无锦绣前程可言,其父母无封典之可望,其子孙无阀阅之可传,就令不学,而饮食犹是,居处犹是,为人之妻,为人之妇,为人之母,一切之名分犹是,岂有所阙于人类,而何为必驱之使学哉?且女子而读书,尤易为不合时宜,不谐习俗之举。[107]

中国传统的儒家学说为女子制定了各种礼制,“三从四德”的训诫为女子罗织了一张十分严密的伦理之网,鸿纲纤目,条理分明,沉重地压制着妇女。林乐知指出:若要使中国妇女从封建礼教中解脱出来,使之“具完全之人格”,“与男子同出而担任人类之义务”,[108]就必须振兴女学。林乐知把中国的落后也归结子女学不兴:

其教育之优为缺少而不能与西国教育并衡者,则在于不兴女学。女人无学,终不能得真实之兴盛,西国教化之成为文明,未始不由于振兴女学之功。[109]

同时,若“欲谋男子之教育普及,非先兴女学不可也。”[110]

西方传教士对女子教育的倡导,及教会女校的建立,为中国妇女争得教育权开辟了一席天地,并为中国妇女接受新学问、新事物开辟蹊径,同时也启诱了中国国人对女子教育的重视。尽管西方传教士倡导女子教育的初衷是认为女子易于接受基督福音,因而便于向社会扩散其宗教势力,但其无疑是对中国封建传统教育的有力冲击,是对“男尊女卑”传统观念的冲击,对男女教育同权起了开拓先河的作用。同时,也正是女子教会教育的产生和发展,促使中国政府重视女学,使中国女子在追求新知识、接受新事物的过程中,显示了聪明、才智和自身的价值,并促使中国女性在蒙昧中觉醒,摆脱封建桎梏,争取自身的解放。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。