2 从软权力转向平等权力

20世纪90年代,在多元文化主义遭遇深刻危机的同时,亨廷顿(Samuel Phillips Huntington)的“文明冲突论”和约瑟夫·奈(Joseph Nye)的“软权力”(soft power)在权力斗争场域流行开来。在某种意义上,两者都是多元文化主义的掘墓者,前者彻底否认文明之间相互理解的可能性,呼吁西方严阵以待反对穆斯林和儒家;后者以文化的同化力和影响力为核心,寻求诱导他者顺从的权力。两种观点都产生了特定的影响,前者招致猛烈批评,引发联合国2001年文明对话年,但“9·11”悲剧性地印证了文明冲突的残酷现实;后者相对宽容与温和,因此很少引起批评,而且世界范围内的政治家、新闻工作者和社会科学家对该词多有借用(14),特别是它一直在世界各国领导人之间得到稳定而广泛的传播。

其实,相对宽容与温和的“软权力”是真正令人恐怖的权力。按照马克斯·韦伯所做的一般定义,权力是控制他人、事件或资源的能力,使得某人想要发生的事发生,尽管会有阻碍、抗拒或对立(15)。这便是强制性权力,约瑟夫·奈最开始提出软实力这个概念时,直接借用了这一涵义。他毫不讳言地指出:“字典告诉我们,power就是有所作为与控制别人的能力。简单地说,就是能随心所欲的能力,能够影响别人行为而达到自己目的的能力。”(16) 据此,他将软权力定义为“当一个国家使得其他国家以其预期目标为目标时的同化权力”(17)。在具体内容上,“软权力”是强制性权力的更为微妙的用法,它包括文化吸引力、意识形态或政治价值观念的吸引力、塑造国际规则和决定政治议题的能力。这些内容毫无新鲜感,文化吸引力顺应着文化帝国主义的逻辑,即优势国家将某些产品、时尚和风格转移到依赖他们的市场之中,造成某些特殊形态的需求和消费,而这些需求和消费确实由优势来源所制定的文化价值、理念和实践来奠定基础;意识形态或政治价值观念的吸引力只不过是化约为意识形态的霸权,即试图通过意识形态手段来获得对其支配或控制权的认可;塑造国际规则和决定政治议题的能力也不过是重复了那种让世界上所有的人都随着美国的舞步起舞的想象。唯一的新意是它用“co-optation”把自身表达成令人恐怖的“同化”权力,强调的是“接受或吸收某人成为集团成员”的权力,这与我前面提到的“assimilation”(同化)已有本质的不同,前者取消了文化主体以及主体间的互动,而后者指的是主体在互动中将外界的刺激有效地整合于已有的图式之中或融入主流文化的过程。软权力与“co-optation”联系在一起,再明显不过地预设了霸权文化的主体地位,而且把它自身的普世性和它所具有的建立一套约束国际行为的有利规则和制度之能力,视为至关重要的权力源泉。约瑟夫·奈这些老套的观点都建立在一个信念之上:西方的文化与价值观是有诱惑力的,而且诱惑总是比强制更加有效。他所讲的文化吸引力一方面表现在具有文化上的同质性的个人、群体、社会和国家间的亲和关系,这使得他们很容易达成一致或者结为同盟;另一方面表现在文化的影响力上,即通过传播,使得一种文化被他文化的人了解、掌握和接受,这种文化上的影响力为传播的广度和效果等因素所决定。对于习惯于使用胡萝卜加棒子的政治家来说,这也许意味着权力使用方式的改变,从算计有多少需要制服的敌人,转向关注有多少伴我成长的盟友。那么,我们有理由因此期待和平与安全的到来吗?

答案是否定的。首先,软权力和硬权力是强制性权力的两面,两者都是通过控制、支配、影响他人行为以达到目的的权力,无法分开,有人甚至形象地说,软权力不过是硬权力的光晕,是剑上微光(18)。因此,约瑟夫·奈只是非常模糊地把硬权力界定为命令性权力(command power),即改变他人行为的能力,可以建立在强制和引诱的基础之上,把软权力界定为同化性权力(co-optive power),即塑造他人行为的能力,可以建立在文化和意识形态吸引力的基础之上,或建立在设置议程能力的基础之上。事实上,他无意将两者分开,而是以“连续体”的形式将两者联系在一起,即命令性权力、强制、引诱、议程设置、吸引力、同化性权力(19)。其实,对两者做出分辨是无意义的,因为现实的权力从来都是以软硬兼施的方式运作的。从根本上讲,任何强制性权力都不可能给我们带来和平与安全。其次,软权力来源于控制和支配的欲望,并在运行过程中不断生产控制和支配的欲望,这种欲望在释放和扩张之时直接让文化软实力与文化中心主义、文化霸权主义等同起来,产生中心与边缘的冲突,从而背离和平与安全。再次,软权力以霸权的形式运作,把各种社会力量整合到一系列策略性的联盟之中,试图使某个集团占有领导地位,以致它的支配权拥有广泛的赞同力量并看起来是自然的和不可避免的,从而取得对其他集团的一种优越性(20)。但是,软权力既生产顺从,也生产反抗与抵制,即生产同质,也生产同质与差异的斗争,这样,社会危机与文化危机就不可避免。

约瑟夫·奈在推销“软权力”时也不断对美国单边主义、傲慢自大和鼠目寸光的外交政策提出警告(21),提醒美国政府在制定自己的政策时要考虑别人的利益,包括盟友的利益,要与他人协商,要使自己的利益与别国的利益相吻合。但是,这些都不过是服务于领导权的策略。相比较而言,爱德华·霍尔当年在美国国务院外国服务所开创的跨文化传播培训,着眼于文化间的平等交往,试图帮助美国人克服傲慢与偏见,改善与其他文化群体的交流,当然,这种努力没有改变美国霸权的实质及其灾难性的后果,相反被收编到美国全球化战略之中。不过,我们还是在两人的观念中分离出不同的权力理念,约瑟夫·奈的软权力是一种强制性权力,它放大了权力在主客之间的对象化、他者化控制模式,以及引诱与被引诱、支配与被支配的权力关系模式;爱德华·霍尔的跨文化传播理念所体现的是一种平等权力的意识,即把权力看做是做事的、达到目标的特别是与人合作的能力,它不以等级制或支配和服从为基础。强制性权力观倾向于关注权力和支配竞争,而平等权力观强调合作、共识和平等的潜能,不要求任何人失去权力(22)。不得不承认,我们面对一个残酷的现实,尽管强制性权力使占有者疯狂,使顺从者丧失创造能力,使反抗者陷入循环往复的争斗,但人们本能地趋向于强制性权力,而且软权力常常“收编”平等权力,使之转换为控制他者的策略。即使是这样,平等权力也没有失去存在的必然性与获得的可能性。一方面,按照福柯(Michel Foucault)的观点,权力并不“以一种链的形式起作用”,权力是循环的,它从不被一个中心所垄断,它其实是在所有的社会关系和互动中不断地进行角力或竞争的,一直在个人和团体之间,进行结构和划分彼此的相互关系(23)。因此,权力可以来自任何方向,可以自上而下,也可以自下而上;它不只是消极的压抑力量,也可以是积极的、具有创造性的力量。另一方面,大众文化的实践表明,权力的控制对象不一定被动地等待强制性权力的“收编”(incorporation),而常常采取外置(excorporation)策略,即社会文化系统中的被支配者从宰制性体制所提供的资源、商品和文化产品中,创造出自己的文化。显然,这是把我们从软权力的困境中解救出来的力量,也是跨文化传播所必备的政治基础。

问题在于,如何让权力成为积极的、具有创造性的力量?这种提问方式已经蕴含了一种具有普遍意义的答案:让权力回归人的创造力。人的创造力是权力的来源,有了这种创造力,人们才能拥有建立意义、规则、社会身份、社会经济体系的权力,才有了建构人与人之间的权力关系以及在权力关系中自由地恢复自己的自由的力量。约瑟夫·奈所说的文化吸引力其实是人的创造力的表现,因为融入了人的创造力,文化才显现为独具个性的吸引力和文化生命流动过程中的整合力,维持这种力量的基本前提是尊重人的整体性、人的人格、尊重人在文化中所表现的创造精神。遗憾的是,他把文化吸引力当做支配他者的资源,使文化异化为工具理性的控制力,其结果是使人为自己所制造的控制力所支配,既漠视了他者的创造力,又限制了自己的文化创造性。软权力之所以与人的创造力相背离,是因为它试图建构一种单一的、单向的权力控制机制,而远离了人的创造力是在主体间关系中表现的事实。正是因为这一特性,权力不会仅仅表现为某种固定的势力和布局,而是一系列流动的协商与勾连,一系列不断变化的通道,而且人一旦发觉自己被某种文化所支配,就会创造改变支配关系的方法。对个体而言,人若陷入某种文化的支配,则意味着其创造力被遮蔽;而在一个结构化的社会之中,某种支配性关系的形成则意味着被支配群体的创造力被遮蔽,这种被遮蔽的状况反过来又加强了权力不对称关系。令人无奈的是,我们就生活在这样的现实之中,每一个社会都存在着一种社会等级制度使得某些群体优越于其他群体,推广到全球社会,也依然如此。根据群体缄默理论(Muted Group Theory),这些在上层社会结构中行使职能的群体在很大程度上决定着整个社会的传播体系,随着时间的推移,反映主流群体成员世界观的这种体系的结构不断被加强,在这个过程中,边缘化人群被缄默,他们的利益在主流社会结构中不能被充分代表。换个角度来说,边缘化人群要改变这种状况,只能发挥自己的创造力,更新文化意识和交流模式,寻找颠覆权力不对称关系的出路。

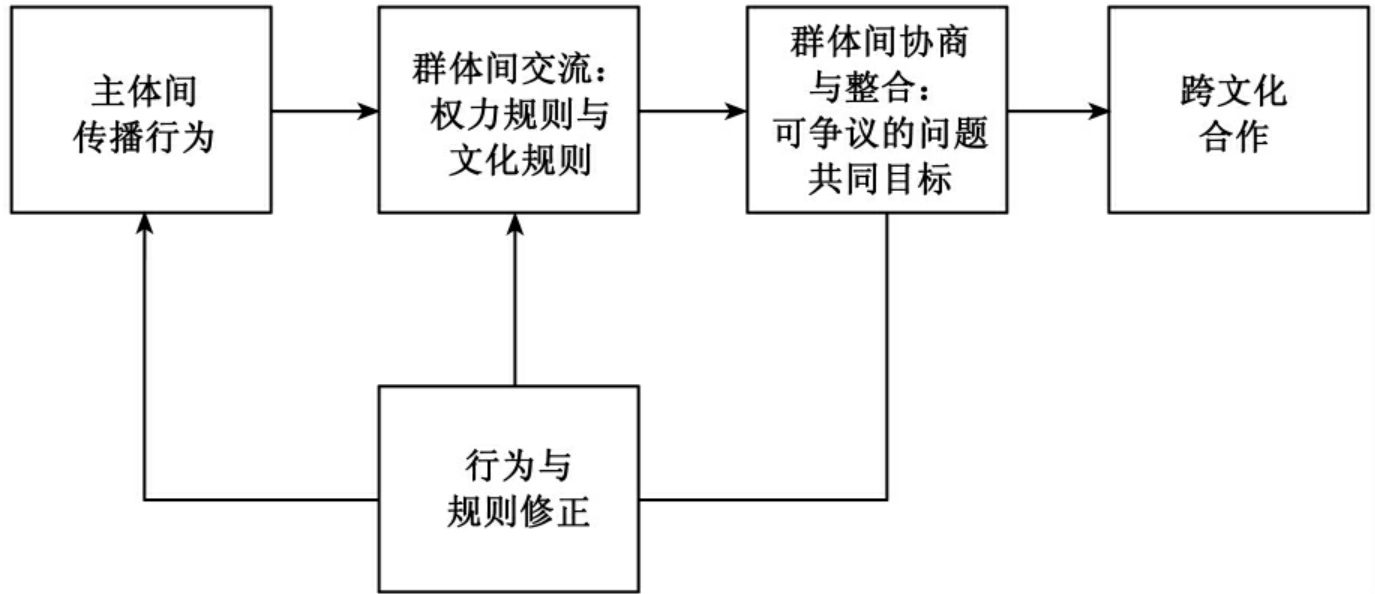

平等权力作为把权力看做是做事的、达到目标的特别是与人合作的能力,是人的创造力的重要表现。对于跨文化传播而言,它创造了群体间的互惠式相互依赖关系(reciprocal interdependence),在这种关系中,群体间的合作是通过相互适应和交流互动,不断地求索新的信息与观点,使文化创造的视野逐渐打开来完成的。这便是所谓跨文化合作,它可以用图1来说明:主体间发生相互的传播行为,产生权力竞争关系,为了使交流有效进行下去,双方在互动中形成关于传播行为和文化行为的权力规则与文化规则,又在具体的文化创造中协商可争议的问题,整合成共同目标,达成跨文化合作。在这里,平等权力创造了跨文化合作的基础,激发了创造的潜能,也使群体间交流的行为和规则得以不断创新。

图1 跨文化合作示意图

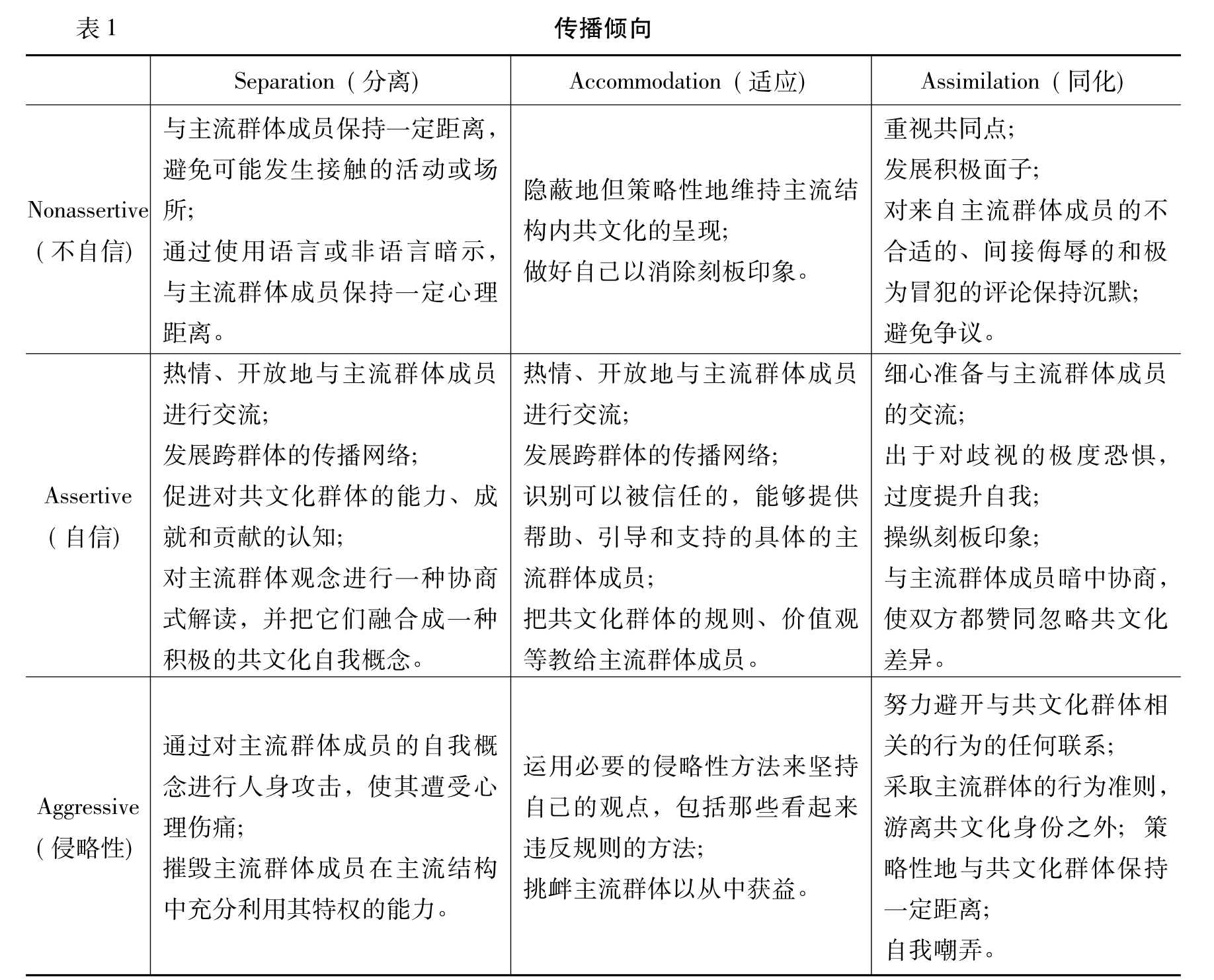

女权主义的实践表明,平等权力是在反抗支配性权力的过程中获得的,而且是可能的,因为女性在男女支配性社会结构中的被支配者的经验,使之具备了一种特殊的优势立场,从而有能力反抗父权制和争取社会平等。依此推论,我们可以得出,一切边缘化群体成员凭借一种特定的社会结构的“局外人”经验,有能力透视主流社会结构,具备了在反抗宰制和争取平等方面的优势立场。那么,他们有可能获得平等权力吗?这一点在“共文化理论”(co-cultural theory)中得到证实。这一理论变主流化视角为边缘化视角,把那些原先被视为附属的、劣势的、少数的、非主流的、亚文化的以及缄默的群体看作共文化群体,这些共文化群体有着独特的内涵与价值,以致社会中没有一种文化在本质上优越于(但可能占据主导地位)其他共文化,只是在主流文化的渗透下,共文化群体成员的经验经常被视而不见,成为社会结构中未充分代表的(underrepresented)群体成员。但事实上,虽然主流群体在政治、公司、宗教和立法机构中的中心地位已经使得其他共文化群体在主流社会结构中被边缘化,但是这并不意味着这些共文化群体的身份在审视文化、权力和传播的关系时就不是一个重要的因素;相反,被压抑者不仅可以最清晰地看到自己在社会上所处的位置,而且还可以看清楚整个社会系统的形状,从而找到获得平等权力的路径。通过综合使用深度访谈、焦点小组讨论等调查手段发现,共文化群体成员在与主流社会结构的交流中,会基于独特的生活经验,采取不同的立场,这些立场主要受到六个因素的影响,即偏好的结果(如同化、适应、分离)、生活经验、能力、情境、预想的代价与补偿、传播方式,表现出九类传播倾向(表1)(24)。

虽然表1并未涵盖所有的交流策略,但它已足以显示:共文化群体成员会基于某种具体的经验领域,以他们所偏好的结果和传播方式与主流文化群体成员进行策略性交流,在某种具体的情境中反抗支配性权力,与那些企图使他们沉默的主流社会结构之中的人进行协商。在这个过程中,“分离”的偏好意味抵制主流文化的“收编”;“同化”的偏好则是为了有效参与主流社会活动以获得利益,消解文化差异,寻找共同点;“适应”的偏好为的是与来自他文化的人进行有效交流的能力的发展,最终实现“没有障碍的文化多元性”和“给予所有群体自我尊重的相互依赖”。每一种偏好都与个体对支配性权力的经验、感知以及文化交流的具体情境相关,从这个意义上讲,平等权力也是支配性权力生产出来的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。