二战后,西方发达资本主义国家公共福利支出不断增加,动用国家力量来举办福利项目成为这些国家的普遍做法。由于国家在社会福利提供和分配中扮演了重要的角色,学者们习惯上将之称作“福利国家体制”(welfarestate regimes)[79],以区别于“非正式的福利体制”(informalwelfare regimes)[80]。

(一)西方福利资本主义国家建构的逻辑

西方缘何会以及能够不约而同地建立起福利国家体制,对这一点的常见解释有两种,一种将福利国家看作是工业化发展到一定程度时的必然产物,即所谓的福利资本主义的工业化逻辑[81],另一种将福利国家看作是阶级妥协的产物,即所谓的福利资本主义的阶级政治逻辑。

福利资本主义的工业化逻辑是一种典型的结构主义解释,它主张,所有的工业化国家,不管它们的历史传统或者当前的政治经济结构,由于经济和技术增长对于职业系统的影响而导致的演化过程,它们都将变得类似。[82]要在国家层面上形成全国性的福利项目,必须具备两个条件,一是工业化的发展使得财富创造和集聚的速度大大增加,因而有“剩余”的财富可供分配,二是国家组织能力的提高,形成了具有渗透能力的官僚组织来精确地识别并分配这些收益。凯恩斯经济学为政府的福利支出提供了理论支撑。依据该理论,产生经济危机的根源是总需求不足。扩大需求的办法是增加政府的公共开支,它有助于维持宏观经济的供求平衡,从而最终推动经济的可持续发展。工业化的逻辑逐渐为比较研究所打破。在最不发达的国家中,也有类似的社会保障项目。而经济发展水平相同的国家,其福利水平呈现出较大的差异。结构主义解释的另一种思路是将福利资本主义归咎于政体属性。民主政治是一种依据数量多寡来做出决策的制度,由于多数人厌恶伴随工业化和市场经济而增加的风险,希望通过“社会工资”来减弱其对市场的依赖,福利资本主义因而是民主政体迎合多数人这种偏好的产物。

福利资本主义的阶级政治逻辑体现出的是以行为者为中心的研究思路,它断定,福利的国家化体现出的是阶级妥协。“在最为简约和普遍的意义上,阶级妥协——不管是积极的还是消极的——能够被定义为一种局面,在这一局面中冲突阶级以这样或者那样的方式建立起某种类型的交换物,它使得每一阶级中的成员做出有利于对立阶级成员利益的让步。”[83]以这种方式定义的阶级妥协与葛兰西提出的经典的“霸权”概念密切关联。在葛兰西看来,在非霸权体制中,资产阶级关系主要是通过直接和专断地运用强制来实现再生产的。而在一种霸权体制中,阶级关系能够通过从属阶级的积极认同(active consent)来维系,福利国家是作为赢得从属阶级认同的物质基础的形式存在的。达成妥协后,工人必须接受资本主义体制的合法性,因为充分的利润和投资才能确保开展福利项目所需的经济剩余。资本家则必须接受基本工资和福利国家支出的需要,因为这些收益将确保一个健康和自得的工人阶级。[84]福利项目的制度化与国家化推动工业社会阶级冲突样式的转变:以捣毁机器、大罢工、暴力对抗等为基本特征的冲突转变为一个更加经济性的、以分配为核心的,日益制度化的阶级冲突。

不能将上述逻辑理解为排斥的,事实上,任何国家福利体制的建立都不是单一要素推动的结果。正如埃斯平-安德森(Esping-Andersen)所主张的,必须放弃希望发现一个单一强大因果动力的想法,他细化了福利国家建构的阶级政治逻辑,认为对于福利国家建构而言,三个要素特别重要:阶级(尤其是工人阶级)动员的属性、阶级—政治联盟的结构、政权制度化的历史遗产。[85]具体而言,工人并不能自动形成强烈的、统一的阶级认同。工人阶级形成的历史过程及其目标和政治能力都有所不同。最根本的不同出现在工会主义和政党发展中。工会主义中一个关键的要素是手工业工会和产业工会间的混合。手工业工会倾向于特殊主义与合作主义,产业工会则偏向于表达更为广泛、更为普遍的目标。两类工会不同比例的混合影响了劳工政党活动的范围及政治要求的属性。工会在政治上的或者教派上的分割会影响工党或者左派政党在政党竞争中的能力。福利国家在本质上是迎合劳工和穷人的,私人保险和职业福利收益才是中产阶级真正在意的东西。如何将中产阶级的利益整合到原本为工人阶级设计的福利体制中,并依据中产阶级的口味和期望对福利体制进行改革,是形塑福利体制的一个重要因素。不同的国家以不同的样式来做到这一点,社会民主福利国家将其福利体制升级以满足中产阶级的需要,但是维持了社会权利的普遍性,因而导致了一个高水平的平等。自由福利国家维持了低水平的福利,但通过财政福利的方式,即对于人们用于私人保障计划支出部分进行税收减免。而合作式的福利国家则通过维持职业上分割的、不平等的社会保险项目来满足不同群体的需要。

(二)韩国的发展型福利体制

对于福利国家所作的一个广泛被引用的分类是由埃斯平-安德森给出的,在其经典的《福利资本主义的三个世界》中主张以社会权利的质量(去商品化的程度)、社会分层(社会政策介入、矫正或改变社会不平等的结构与程度),以及国家、市场和家庭间的关系(各自在福利提供中的优先次序)区分三种类型的福利制度安排:自由的(美国、加拿大、澳大利亚)、保守/合作主义的(法国、德国、意大利、奥地利)和社会民主的(挪威、瑞典)。[86]

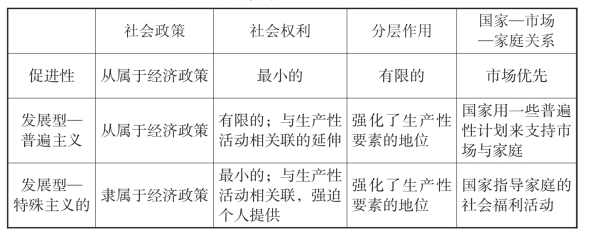

何立仁(Ian Holliday)主张,应该加上第四个标准,即社会政策与经济政策间的关系。依此,他识别出“第四个世界”,即“福利资本主义的生产主义世界”(productivistworld ofwelfare capitalism),在这种福利“世界”中,福利体制最核心的特征是,社会政策从属于经济目标。何立仁进一步将福利资本主义的生产世界区分为促进性的(facilitative)、发展型—普遍主义的(developmental-universalist)、发展型—特殊主义的(developmental-particularist)[87]。它们的基本特征可参见表7.2和7.3。

表7.2 福利资本主义的四个世界

表7.3 福利资本主义的生产主义世界

生产性福利体制主要集中在东亚国家和地区,其主要的表现经常包括:①福利的获得与工作机会密切关联,工作人口不只获得工资,而且还会因此获得一系列福利保障。这些福利是以工作单位为基础组织和提供的,只针对本单位的工作人口。这些福利保障既可能是对国家所提供的福利保障的一种补充,也可能是民众唯一的可以获得的保障。国家对于工作场所的福利提供可能只是扮演一个规制者的角色,而不为这些福利项目提供资金支持。②与之相关的是存在大量的未被保障所覆盖的人群,他们既包括失业人群,也包括非正规就业或者在生锈地带就业的人群。③家庭在抵御风险中的作用和优先性得到强调,国家只会在家庭显然不足以应对风险的时候才会介入,比如严重的自然灾害、鳏寡孤独等失去家庭庇护的群体。④由国家所承办的福利项目不只是高度有限的,而且集中于少数几个社会事务领域,最为典型的是教育,因为教育被看作有助于提高劳动者的人力资本,从而提高他们的劳动生产率,并由此有益于经济增长。⑤国家福利项目的商品化程度较高,民众要为国家福利项目(如教育、医疗)的提供承担较大的成本,这主要是通过受益者付费的形式来实现的。

至于这些国家和地区为何会形成与西方发达资本主义国家不同的福利体制,有过各种各样的解释。一种解释将之归咎于东亚社会所受到的儒教文化的影响。[88]儒教的“仁”强调家庭和非正式网络在提供与分配福利中的作用。家庭与共同体内的自力救济、相互责任和支持也是儒教的核心伦理。由此,儒教社会的福利体制维持了家庭的核心作用。另一种解释是从发展型国家的角度做出的,由于将经济增长作为国家最为优先的目标,社会政策是作为发展型国家辅助制度的形式存在的。近年来,可能对生产型福利体制产生影响的结构性变化渐次出现。依据崔英俊(Young Jun Choi),在韩国,这样的变化包括:第一,1987年韩国的民主化改变了政治的基本局面,带动了公民与劳工运动的兴起;第二,快速的经济全球化与去农业化产生了弱势团体,他们不只是农民和农业种植者,而且也包括数量日益增多的非正规工人,他们的大量存在动摇了全职雇用的劳动力市场,而全职终身雇用是直到20世纪80年代以来韩国维持生产性福利体制的一个关键;第三,1997年的经济危机导致韩国遭受了一个前所未有的失业和贫困经历;第四,人口和家庭的转变是显著的。总和生育率在20世纪初跌到了接近1,老年人口比率预计从2000年的7%增加到2026年的20%。最后,作为韩国福利体制基石的家庭团结被显著削弱。老年父母与成年子女共同居住的比率从20世纪80年代的将近80%减少到2008年的30%。[89]

在这些结构性因素的作用下,韩国的福利体制发生了显著的变化,这些变化包括:①核心社会保险项目(养老、失业、工伤、医疗保险)的普及化,在2000年韩国引入了现代的公共救助机制,在2008年扩展了社会服务的范畴,包括了儿童托管和长期照料险等。与此相应,国家作为出资人在福利提供中的作用显著增加。统计数据表明,韩国社会支出中来自公共的部分占国内生产总值的比重从1990年的2.8%增加到1995年的3.2%,在金融危机后的2000年、2005年、2009年进一步增长到4.8%、6.5%、9.4%,在2014年达到10.4%。[90]可以观察到的其他的改变还包括:②在公共救助中的严格收入调查,低水平的去商品化,(准)市场提供在社会服务和医疗中的重要性,以及私人保险项目的激增。如何来解读这些变化,特别是这些变化是否意味着韩国福利体制的属性发生了彻底转变呢?对此,目前有两类观点,一类观点主要以①为论据。它判定,在东亚“福利重组趋向了普遍主义特征。近年来普遍性的社会服务提供,尤其是在养老金和医疗领域已经扩展到不具备生产能力的群体。这些都清晰表明,三个国家和地区(日本、韩国和中国台湾)都没有赋予经济生产力绝对的优先权。巩固社会保险的成果和作用的动机,不再仅仅是辅助达到经济目的,在一定程度上,这三个经济体的社会政策制度已经逐渐与经济目的达到共生状态”[91]。而有的学者通过对上述两方面,尤其是对②的观察主张,尽管东亚的福利体制在金融危机和民主化的过程中经历了显著改变,但它们的生产型特征依旧[92],只是趋向了一种更具包容性的“生产性福利体制”(the inclusive type of the developmental state)[93],或“自由的福利国家体制”(liberal welfare state regime)[94]。

应该指出的是韩国福利体制所发生的前一方面的变化与新自由主义改革的要义相悖,新自由改革的正统是倡导削减而非扩展福利。这种“反常”要归咎于三方面:一是作为应对经济危机的新自由主义方案导致了社会问题(收入不平等、贫困、失业)激增,因而有必要强化政府在福利提供中的作用。二是随着政治的民主转型,社会获得影响和制约政权的能力,政权必须对于民众的要求保持敏感,这其中自然也包括那些被新自由主义改革所伤害到的民众。三是当新自由主义改革开始时,多数东亚国家和地区福利体制“国家化”的进程刚刚开始,如前所述,尽管韩国公共资金用于社会支出的比重在20世纪90年代之后经历了稳步的增长,但与多数经济合作与发展组织(简称经合组织,OECD)国家相比,仍存在显著的差距。OECD估计2014年韩国社会支出中公共部分支出的数额占国内生产总值的比重是10.4%,这已经是1990年以来的最高值,但是估计的当年OECD国家的平均值是21.6%,法国更是高达31.9%,韩国最接近于智利、墨西哥、土耳其等,属于支出水平最低的几个OECD国家之一。[95]与发达资本主义同行相比,韩国实在没有太多可供其“退出”的空间。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。