新中国刚刚成立时,城市里到处都是灾民、难民、失业者及其他需要救济的人。截至1950年9月底,全国失业工人共有1 220 231人,失业知识分子188 261人,共计1 408 492人。此外,尚有半失业者2 505 769人,将失业者120 472人[1]。为了应对这种严重失业问题、巩固新生政权,党和政府在新中国成立初期号召人民开展生产自救,对于社会生产力的恢复起了积极作用。生产自救首先是以工代赈,组织大批社会贫民参加市政建设。其次是组织贫民、残疾人和军、烈属从事手工业和小型工业生产,举办福利生产单位。从1949年至1957年,为了防止新的失业人员,中共中央确立了对旧人员实行“包下来”的政策,提倡“三个人的饭五个人吃”,这在当时对于减轻社会变革的阻力,新生政权的建立和巩固,国民经济的恢复发挥了重要作用。到50年代中后期,随着社会主义改造的完成,以公有制为标志的社会主义计划经济建立起来,党和政府自豪地宣称失业问题在中国已经不存在。因为在当时的意识形态中,完全就业和公有制一样被认为是社会主义社会的典型特征。

1958年以后,“包下来”的政策和劳动力统一调配的政策逐步发展成“统包统配”就业政策。在当时中央计划政策下,国家负责将工作分配给没有工作的人、学校的毕业生和退伍军人。由于创造新的工作岗位几乎不考虑经济效率,因此,“潜在失业”在当时中国是一种普遍现象。用一位匈牙利经济学家的话来说,这种现象叫做“工作状态下的失业(unemployment on the job)”。企业在雇佣和解雇职工方面几乎没有自主权。由于企业并不对他们盈利或亏损负责,因此他们对政府分配给他们的“多余职工”也很少表示抵触。所以并不奇怪国有企业职工的数量从1952年的1 600万上升到1957年的2 450万,到1960年再次上升到5 040万。失业率也从1952年的13.2%下降到1957年的5.9%[2]。由于分配的工作是终身制,很少有机会进行职业流动。在城市失业高峰时期,由于城市的无法容纳如此众多的就业人口,因此很多年轻人被分配到农村劳动,也即所谓知识青年下放。1960年代早期,大约2 000万城市富余劳动力被分配到农村工作,“文化大革命”期间又有大约1 700万分配到了农村工作。很明显,农村被当作吸收剩余城市劳动力的重要场所。此外,由于户籍制度的存在客观上阻止了生活在农村地区的人流向城市寻找工作。农村居民除了参军、考大学等极少数途径外很难进入城市工作,因此也缓解了城市的就业压力。

与就业政策相适应,当时社会保障政策的主要特点是“低工资、多就业、高补贴、高福利”。从1951年颁布劳动保险条例到党的十一届三中全会的前后近三十年中,绝大部分人都通过就业自动获得社会保障。城市居民有工作单位的人(包括家属),其生、老、病、死都靠单位和政府解决。没有工作单位的极少数“三无人员(即无劳动能力、无依无靠和无固定生活来源)”由政府进行救济。农民可以通过集体来获得社会保障,即使是农村的孤寡残幼及其他无依无靠者,也可以通过“五保户”制度由集体供养。不管是城市还是农村,都是以集体经济为基础的自给自足的“福利社会”,个人都能获得就业和收入保护,并享受包括住房、食品、教育和卫生保健等服务和利益。换句话说,在以就业为中心的福利制度下,个人如果不属于某个单位(集体)的话可能几乎难以生存。

1980年代初期,政府试图通过对经济体制改革和福利系统的重建来提高生产效率和发展经济。但市场经济改革在经济发展取得巨大成就的同时却对就业带来了巨大威胁,失业问题开始突出。改革开放初期,终身雇佣制和平均主义福利政策是潜在失业和企业低效率的根本原因之一,也被认为是市场经济改革的主要障碍,因此市场经济改革首先需要改革劳动用工制度。十四届三中全会之后逐步推行全员劳动合同制度,劳动用工制度开始由计划经济时期的“固定工”用工制度向改革开放初期的“双轨制”用工制度转变。到1993年12月,原劳动部发布了《关于建立社会主义市场经济时期劳动体制改革总体设想》,进一步明确提出推行全员劳动合同制的任务。1994 年7月5日通过了《中华人民共和国劳动法》,对劳动合同作出原则性的规定,从法律上明确了劳动合同的作用和地位。劳动合同制度的实行使劳动力市场发生了重大改变,劳动用工变得更加灵活。在转向了劳动力的市场定位之后,企业(尤其是非国有部门)在雇佣和解雇方面有了更大的灵活性。城市里找工作的人允许在国有、集体以及新承认的私有部门找工作,企业主在用人方面也拥有了更多的自主权。劳动合同制度早期的改革步伐迈得不大,但是到了1994年速度大大加快。结果合同制工人在1994年到1997年间几乎翻了一番,合同制工人几乎占了总数的三分之一。国有企业有了解雇工人的权利,那些国有企业雇员的终身雇佣制度在1990年代中期被打破。但同时国有企业要求建立“再就业中心”,对那些下岗工人进行再就业培训以及寻找工作,并支付失业的相关费用。如果下岗工人三年内仍不能找到工作,那么其雇主可以解除其劳动关系[3]。为了促进劳动力流动和工作激励,政府还颁布了一系列关于解雇、雇佣、破产和劳动合同的政策。为此,政府支持以下原则:不盈利的经济企业应该宣布破产;职工表现不佳应该被解雇;新的聘用制度应该是合同制而不是终身制。因为人手冗余、工作单位破产、合同到期以及表现不佳而下岗是可能的,这些做法实际上已经威胁到了传统就业制度的安全。

下岗问题在国有企业变得尤其严重,以至于人们谈到下岗问题往往认为指的是国有企业。在计划经济时代,国有企业不仅要从事生产而且要执行社会政策,不仅要为企业职工提供就业机会还要提供社会福利。由于生产目标和社会目标之间的冲突,大部分国有企业都处于低效率、低利润的状况之中。从计划经济转向市场经济的过程中,由于出现了外资企业、合资企业和私营企业等多种所有制形式,国有企业在面临市场竞争的条件下不得不做出改革以增强竞争力、提高效率。一些企业开始采取调整企业结构、减员增效、租赁破产等措施,从而导致了大量劳动者非志愿性下岗、失业。这些下岗失业工人由于家庭收入锐减,其中一些人逐渐陷入贫困的境地。而外资/合资企业、私营企业等由于在市场竞争中的优势能够获得更好的经济效益,这些企业的工人往往比国有企业的工人收入要高一些。从行业结构和地区特征来看,计划经济体制下企业的产品结构、生产要素结构和区域布局结构都是按社会计划来进行社会分工的。市场经济改革后,国家承认了这些先赋性差别。于是那些从事紧俏行业、生存要素来源广、具有区位优势、能够获得国家优惠政策的企业便可以获得相对丰厚的受益。而纺织、煤炭、轻工、军工等行业企业亏损严重,内陆地区和三线地区的企业生产效益要明显差一些。正是在这样的背景下,城市大规模的下岗失业工人开始出现。当然,1990年代以来的大规模下岗失业问题还涉及中国当时深层次的社会历史等多方面的原因。除了知青返城以外,以下几个因素也一定程度上加剧1990年代的严重失业问题:第一,1950年代和1960年代我国人口出生率分别有一个“婴儿潮(baby boom)”时期,到1980年代劳动力供给开始显著增加,适龄工作人口从1952年的2.07亿增加到1978年的4.02亿。第二,进城农民转而从事工业和服务业等非农工作,因而占据了大量增加的工作岗位。据估计,农村剩余劳动力由1.25亿增加到20世纪末期的2.3亿。第三,由于大量退休者和较高收入者从事第二职业导致工作需求进一步增加。此外,中国的女性就业率非常高(在1990年人口普查时达到了73%)也进一步增加了工作需求,加剧了失业问题[4]。下岗实际上是将工人从原来正规就业体制中分离出来,让他们从劳动力市场上自谋职业。下岗工人除了部分因年老等原因退出劳动力市场之外,绝大部分难以返回正规部门,只能在收入很低非正规部门重新就业。

与下岗工人在城市大规模出现的同时,大规模的农民工群体伴随着中国工业化、城镇化和改革开放的进程在城市形成。在计划经济时代,中国采取了严格控制农村人口向城市迁移的政策,由此形成了城乡分割的二元体制。户籍制度的引入实际上是在城市与农村之间设立了一堵“看不见的墙”,目的就是阻止劳动力从农村流向城市以保证城市居民的就业和相关福利。由于户籍是当时在城市居住、就业、获得教育、健康以及社会保障等服务的前提,因此可以说户籍制度在缓解了城市就业压力的同时也剥夺了农村居民就业及发展机会。党的十一届三中全会以后,农村实行土地家庭承包经营,极大地解放和发展了农业生产力,农业劳动力出现剩余。同时乡镇企业异军突起,大量农民离开土地进入乡镇企业就业,开创了“离土不离乡”的农村劳动力转移就业模式。在那段时期,城镇化也被认为是农村剩余劳动力就地安置的理想模式。但是乡镇企业自身的弊端(如企业员工素质低、缺乏技术、污染严重等)很快暴露出来,大量乡镇企业在市场竞争中不断关闭。

到20世纪80年代中后期,随着对外开放和城市改革的深入,东部沿海地区经济快速发展,对劳动力产生了新的需求。在这种情况下,国家适时调整政策,准许农民在不改变身份、不改变城市供给制度的前提下进城务工就业。到1992年邓小平南方发表南巡讲话后,中国经济发展进入了新一轮增长期,农民外出务工就业也进入了一个新的阶段。在农民工政策安排上,城市户口制度的松动、城市福利和就业体制的改革进一步推动了区域之间的劳动力流动。进入新世纪后,政府为了统筹城乡发展,解决农民增收难的问题,对农民外出务工采取了积极引导的政策。随着我国城市规模的不断扩张,也为了适应大规模的农民工进城,户籍制度于1990年中期开始改革。1997年,一些小城镇政府开始放松户口限制,允许部分有稳定收入和住房的流动人口拥有城市户口。在这一背景下,来到城市寻找谋生和工作机会的农民工进一步增长,庞大的农民工群体在城市逐渐形成。国家统计局2002年10月的资料显示,全国的流动人口已经超过了1.2亿,其中从乡村流出来的占73%,从城镇流出来的占27%,也就是从农村流出来的劳动力已经接近9 000万,并且规模还有持续增大的趋势[5]。到目前为止,很多早期农民工已在城市安家,部分农民工将子女带到了城市,形成了所谓“农民工二代”。

农民工进城务工对于城镇贫困问题产生了双重效应。首先,农民工进城务工不可避免地对原有城市居民就业形成冲击,特别是会抢夺大量城市下岗失业者的工作机会。吴忠民(Zhongming Wu)的研究表明,城乡之间的收入差距产生了劳动力流动,更多的农民工取代了城市工人,导致了城市失业的进一步加深[6]。正因为如此,20世纪90年代中后期,一些城市在面临农民进城务工就业、城镇新增劳动力就业、下岗失业人员再就业“三峰叠加”的严峻形势的情况下,曾经对用人单位招用农民工采取了限制性措施,这一时期全国农民工数量增长放缓,一些地方出现农民工短期回流。但是进入21世纪,农民工相关政策又转变为积极引导,农民工进城务工又形成了新高潮。其次,进城务工的农民工面临很多就业歧视和生活排斥。例如,很多针对城市下岗、失业工人的职业培训并不给农民工提供机会。一些城市要求外来人口就业必须“五证俱全(暂住证、就业证、婚育证、出租房屋安全合格证、经商许可证)”。户口问题往往带来很多政策障碍,使他们居住、子女教育、社会交往等多方面面临比城市居民更多的困难。再加上进城的农民工自身较低的文化水平使他们难以获得较好的工作,而只能在体制外寻找那些不受保护的边缘职业和底层职业,成为城市重要的绝对贫困和相对贫困者。

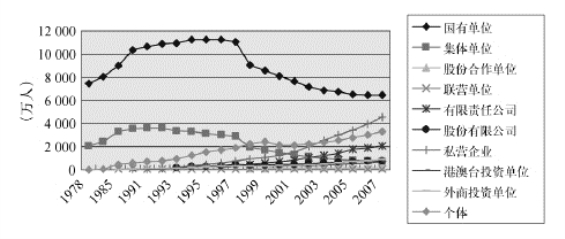

再就业的下岗工人和农民工在就业方式上有一个共同的特征——非正规就业。实际上,改革开放后我国城镇就业方式的一个重要变化就是非正规就业规模的不断扩张。图4-1是《中国统计年鉴》上从1978年到2007年城镇就业人员数的变化情况。

图4-1 1978—2007年按注册类型我国城镇就业人员数变化(单位:万人)

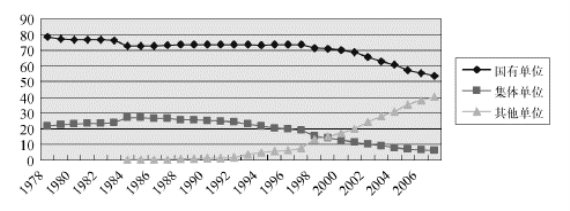

从上图可以看出,改革开放以前城镇就业主要集中在国有单位和集体单位,个体所占的比例极少。改革开放初期,国有单位和集体单位的就业岗位有一定的增长。国有单位的就业人数到1995年达到最高点1.126亿,集体单位就业人数在1991年达到最高点3 628万,此后开始不断下降。国有单位到2007年的就业人数只有6 424万,10年差不多减少了一半。集体单位到2007年只有718万,仅相当于20世纪90年代初期的五分之一。与此同时,私有部门和其他类型的就业岗位开始增加。在所有新增就业岗位中,增幅最大的是私营企业和个体企业。2006年两者就业人数总和达到7 891万,占总就业人数的26.89%。私营企业和个体企业是非正规就业的主体,由此可见大规模非正规就业者的存在是城镇工作贫困者阶层形成的主要原因。图4 2是1978到2007年按国有、集体和其他单位三种登记注册类型的城镇职工年末人数构成。从图中可以看出,在1978—1983年之间几乎所有城镇就业人员都在国有企业或集体单位工作,大约有75%左右的人在国有单位就业,另外25%左右的人在集体单位就业。从1984年开始,少量就业者开始出现在其他类型的单位。此后国有单位和集体单位的就业人员不断下降,而其他单位的就业人员则不断上升。到2007年时,国有单位就业人员占全部就业人员的比例为53.8%,集体单位的就业人员仅占全部就业人数的6.0%,而其他单位则上升到全部就业人数的40.2%。由此可见传统以国有单位为主体的正规就业、终身雇佣的方式已经发生了根本改变,取而代之的是不稳定且更加灵活的就业方式。一些学者的研究也证明改革开放以来我国非正规就业的增长。例如,胡鞍钢将非正规就业定义为三部分人:即城镇就业中的私营企业从业人员,个体经济从业人员,以及以从事非正规就业的农业转移劳动力为主的未纳入统计部分的从业人员。他认为我国非正规就业大规模增长主要出现在“九五”时期和“十五”期间。这段时期城镇总就业比重迅速上升,成为推动我国城镇就业的主渠道[7]。

图4-2 1978—2007年不同登记注册类型城镇职工年末人数构成

虽然并不是所有的非正规就业者都是贫困者,不过总体看来,非正规就业与贫困(特别是相对贫困)密切相关。要理解这一点必须先讨论非正规就业概念,非正规部门和非正规就业在国际上是个专门的概念。国际劳工组织认为:“非正规部门指从事商品和服务的生产和流通的很小规模单位,主要由在发展中国家的城市地区中的独立工人和自谋职业的生产者组成,其中一些也雇用家庭劳动力和少量雇佣工人或学徒;这种单位在只有很少资金或者根本没有资金下运营;它们运用低水平的技术和技能;因此它们经营的生产力水平低;一般只能为在其中工作的人员提供很低和不定期的工资,以及高度不稳定的就业。”[8]李强针对北京地区的农民工提出的“非正规就业”定义是:所谓“非正规就业”就是没有取得正式的就业身份、地位不很稳定的就业,传统上大陆叫“临时工”。对于外来民工来说,主要是指两种情况,一种就是上述的临时工,虽然农民工所在的单位是正式单位,但是农民工只是临时的工作,与正式职工在收入、福利上均有明显差别;另一种情况则是,农民工所在的单位本身就是非正式的单位或者称非正规部门[9]。从我国的就业体制的演变来看,非正规就业意味着处于传统国有单位正规就业岗位的边缘状态,主要是那些工作辛苦、收入低的岗位。这些岗位在改革开放早期被看做是体制外就业,因此职业声望也很低。非正规就业不仅意味着收入低,而且其劳动权益难以得到保障。例如,雇主不给上社会保险、容易发生工资拖欠、不给加班费等。此外,由于就业岗位不稳定,非正规就业还面临经常性的失业。因此,从就业的角度来看,非正规就业者是劳动力市场上的边缘群体,因此很容易陷入贫困。非正规就业与贫困之间的高度相关在国际上也得到证实。“国际劳工组织在关于《摆脱贫困》的报告中提到,非正规经济和贫困经常有重叠现象。2006年,在劳动者中的贫困人口比例,如按人均每天1美元的全球贫困线衡量,东南亚和太平洋为13.6%,东亚为9.5%,南亚为32.1%。如贫困线按每人每天2美元计算,这一比例要升高到东南亚和太平洋为51%,东亚为37.6%,南亚为77.4%。这些工人收入不足以使其自身和家庭摆脱贫困。这一趋势在亚洲以不同模式明显表现出来,一些地区创造的大部分工作特征是收入低、工作环境差、生产力低,与非正规经济相关。”[10]在我国城市地区,比较典型的非正规就业是个体户、小规模的私营企业以及国有单位的临时雇佣人员。非正规就业的主要行业包括餐饮服务、家庭服务、街头商贩、低收入的产业工人和建筑工人等。由于非正规就业者有一定的收入,他们不是绝对贫困者,绝大部分也不会去领取社会救助,因此属于城市社会中的相对贫困者。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。