武汉大学新闻与传播学院 周 翔 赵 伟[2]

引 言

按照传统的定义,国际传播(international communication)是发生在两个或两个以上国家之间的、以大众传播媒介(如广播、电视、计算机网络等)为传播手段的传播(Fredrick,1993; Fortner,1993)。国际传播与发生在人际层面上的传播是相对的,这也是其与跨文化传播(intercultural communication)相异的地方(Rogers&Hart,2002)。因此,国际传播中的首要分析单位是由大众媒介连接起来的两个或更多的社会或国家之间的互动(Markham,1970)。一般来讲,在传统媒体主导传播的过程中,“国际传播的概念暗示了现代世界体系中民族国家作为主要政治参与者和基本理论分析范畴的首要位置”(赵月枝,2011)。

在当今国际交流和跨文化交流不断加深,国际社会互相依赖、互相联系、文化接近性不断加强的世界里,国际传播中作为连接内部的、本地的语境并对外部世界的压力作出反应的那些动力,本身就是深陷其中的复杂而又关键的力量(Semati,2004),国际传播研究因此需要更一步的深入与拓展。但正如达雅·屠苏所说,“由于国际传播与其他众多学科的重叠,对它的研究决不能孤立地认为是单学科研究”。虽然在欧美和世界其他国家的高等院校,“全球化、跨文化和跨民族研究的课程不断快速增加,国际传播学的知识也越来越必不可少,对国际传播各个方面的研究的探讨也早已成为文化全球化的必然结果。但国际传播的研究却未能找到自己的归宿”(屠苏,2002)。

究其缘起,是因为在全球化背境下,在技术和经济两大力量的裹挟下,全球媒体的出现改变了国际传播学研究的语境,其针对的受众、内容、媒介主体,媒介组织都发生了变化,但“在全球政府缺位的情况下,国际传播不从属于任何集中的或具有连续性的控制系统”(McQuail,2005)。正是考虑到国际传播研究的动态变化和复杂性,本文将遵从前人研究的方法,将国际传播当作一个可以探索的领域来把握(Semati,2004;McDowell,2002)。“作为一个可以探索的领域,除了一系列的实质性议题之外,它还应该有一整套的核心问题、概念、理论、方法和实践者关于该领域理论和研究的不断讨论(Kuhn,1964)。”但是,关于该领域中主要问题、主要思想、主要理论和主要方法的起源又恰恰是“国际传播研究中最令人头痛的问题”(McDowell,2002),对这些理论的选择和研究步骤的采用需要对历史证据进行广泛、批判性的回顾(如,Chaffee&Rogers,1997;Delia,1987;Dennis&Wartella,1996;Mowlana&Wilson,1990;Rogers,1994;Schramm,1997;McDowell,2002等)。

另外,由于本论文是本项研究计划中国际传播方面的首次“前沿”追踪,所以,在梳理“国际传播学是什么,国际传播学做什么”等这样一些确定边界线的基本问题时,不可避免地需要重新从内部挖掘出那些构成该领域轮廓的理论并进行重组。而且,“前沿”更像是远处的地平线,应该激发出更突出的边缘或者有一定程度的超越(Semati,2004)。因此,本文的目标还应该是面向未来的,通过接近现存的模式、路径和轨迹以便在思想和方法上有所超越。这样,本文将遵循历时与共时的研究方法,将国际传播置于其理论与研究的一般学术取向和背景之中,并在此基础上评述本领域研究在当下的必要性、其学术起源、主要的分析模式、其代表人物及著作、论争焦点等问题,以接近并整合其理论学术前沿。

一、国际传播研究思想和领域溯源

国际传播的理论根源可以追溯到19世纪晚期欧洲的几位杰出的人物所做的理论贡献上,比如查尔斯·达尔文、卡尔·马克思和赫伯特·斯宾塞等。达尔文的进化论对资本主义的发展起了很重要的作用,这点在国际传播信息流中可体现出来。达尔文之前的亚当·斯密斯提出的自由市场理论与自由放任政策给斯宾塞以灵感,他提出了社会达尔文主义(social Darwinism),用达尔文的生物进化论中的“适者生存”来描述自由市场中经济之间的竞争;而马克思受达尔文的影响,认为社会的发展阶段也将从资本主义演进到社会主义,在社会主义国家里,由人民组成的政府将掌握财富的生产和资源的分配。“自由市场的资本主义”与“国家主导的社会主义”成为了形塑1945年到1989年间国际传播发展的两大意识形态和研究范式(Rogers&Hart,2002)。也就是说,在“二战”结束到冷战结束这段时间,主张媒介与信息流的“自由放任”政策和主张马克思的“国家管控”的社会责任政策,在国际传播理论与研究发展过程中占据了主导地位。两大意识形态的分歧最集中、最典型地体映在“世界信息传播新秩序”的论争、倡导免于政府干涉的各种新老自由主义变体与主张政府或国家控制媒介的“威权理论”、“发展理论”及其各种变体之间的发展变化以及有关国际媒体体系的各种规范理论(如报刊的四种理论、五种理论、六种理论等)的探讨中(如,库兰、朴明珍,2000;西伯特、彼得森、施拉姆,2008;Altschull,1984;Hatchen,1981;McQuail,2000; Merrill&Lowenstein,1979;Nordenstreng,1997等)。

在两大意识形态成形的19世纪,电报作为国际传播基础的传播技术的发明和推广标志着现代国际传播的产生(Fortner,1993)。西方新闻通讯社如路透社、法新社和美联社的相继成立和发展壮大,彻底改变了国内和国际新闻传递的过程,其同盟的结成成为控制国际信息流的主要力量(Frederick,1993;Thuss,2000)。对西方媒体以西方思维来处理国际新闻的倾向的关注,引领学者们分析国际新闻流/信息流、国际媒体体系与格局,成为国际传播领域之一——国际传播渠道和国际媒体体系比较研究中的热门话题。

20世纪的两次世界大战催生和推动了国际传播的另一个重要研究领域,即宣传与说服效果研究。发轫于美国传播学奠基者之一哈罗德·拉斯韦尔对第一次世界大战中宣传的研究,国际传播开始从其最初依附的国际关系学脱域,逐步形成其以传播与外交政策、国际民意、宣传与心理战术等为主体内容的分属领域国际政治传播。传播效果的研究路径与沃尔特·李普曼的舆论思想相结合,构成了一种试图发现影响民意的因素和领袖操控、引导舆论的有效行为的研究取向,或曰“宣传模式论”。这种源于国内系列传播问题的研究和当时的国际传播研究是一致的(McDowell,2002)。由福特基金会资助、1940年代在麻省理工国际研究中心建立的国际传播研究项目,以拉斯韦尔的效果模式为基础,并体现了自由流通政策的导向(Mowlana,1996)。而这种倡导跨国界信息自由流通、影响着后来近半个世纪的研究立场,部分源自于二战后不久出台的两份重要文件:哈钦斯新闻出版自由委员会1946年出版的《人民与人民的对话:国际大众传播报告》以及同年由联合国教科文组织发表的类似鼓励信息“自由流通”的讲话(Rogers&Hart,2002,p.7)。

二、国际传播研究主要传统范式与演进

(一)现代化理论与发展模式

第二代国际传播研究从为战争服务而明确定位于研究他国民意转向为动员一国的舆论和资源以服务该国的国家发展模式,这也成为了国际传播另一重要研究领域,即“传播与发展”的核心议题。1950年代和1960年代先后出版的丹尼尔·勒内、埃弗里特·罗杰和威尔伯·施拉姆的三大力作(Lerner,1958;Rogers,1962; Schramm,1964)在经验研究的基础上审视大众传媒和创新技术的使用与扩散及其在国家发展和现代化进程中所扮演的角色,成为发展传播学中具有里程碑意义的经典著作。该学术脉系的核心思想是,传播可以有多种方式提高经济的发展,大众传播运动可以为社会提供某种行为与实践形象的认知,强化某种科技在实践中的创新与采纳,进而推进国家现代化。这种现代化理论与发展的模式得到了国际性组织如联合国教科文组织(UNESCO)和世界粮食组织(WFO)的支持,国际传播学专业也是在这个时期由施拉姆的推广而得以在各大学正式成立。

然而,这种现代化模式还是属于被放置在冷战思维框架下所设定的目标,在业界人士看来,不发达国家的经济增长不仅可以减少因为人类苦难而导致接受共产主义传播的受众的增长,而且也可以为有效降低共产主义在国际上的传播这一目标而服务,存在着明显的偏向自由、鼓吹盎格鲁-美国模式优越性的意识形态偏向。罗杰斯本人也承认该范式的种族中心主义及其对欠发达的外在原因的排除(Rogers,1976)。在学理上,后人批评这种理论范式以传播直接效果论为前提,是一种传播技术决定论的体现(Rogers&Hart,2002)。随着南北差距的扩大,作为一种在西方可能奏效但在具有不同价值观的广大不发达国家里却难以接受的模式,这种现代化的发展模式被指责为聚焦于精英和上层的“自上而下的方法论”,最后因为其“忽视不发达国家社会结构和文化特性”而被扬弃(Sparks,2008)。

(二)依附理论与文化/媒介帝国主义范式

现代化范式里隐含的比较模式将世界上的国家简单视为“传统”与“现代”两大类,这种“西方即现代的,非西方即不发达的”二元论式的理论假设和研究取向不久即受到了质疑。这种模式并没有给“传统”的第三世界带来经济增长,受益的却是西方媒体和传媒公司,它们以现代化和发展的名义扩展到第三世界,实际上是在为其产品寻找新的消费者(屠苏,2004)。知识精英中许多人认识到发展理论的局限,加之拉丁美洲1960年末至1970年初的政治形势,部分导致了依附理论在拉美地区的形成。1976年在墨西哥成立的ILET研究所(Instituto Latinamerican de Estudious)以跨国媒体经济为研究旨趣,促进了对现代化理论的批判。依附理论的中心观点是,以北方为基地的跨国公司在各自政府的帮助下对南方发展中国家进行控制,其手段是设置国际贸易条款,主导市场、资源、生产和劳动力。“这些国家的发展被规范为一种方式,加强了发达国家的统治力,而边缘国家则保持在依附状态”(屠苏,2004,p.73)。这种关系的极端后果就是“不发展的发展”(Frank,1969),其代价是第三世界国家面临着传统文化被破坏的危险,牺牲了集体价值,换来的是西方的消费主义、个人主义、世俗主义和物质主义(McQuail,2005)。

与依附理论的思想逻辑相一致的是,以赫伯特·席勒(Schiller,1969,1976)、奥利弗·博伊德-巴雷特(Boyd-Barret,1977)和达拉斯·思麦斯(Symthe,1981)等人为代表的文化与媒介帝国主义学说采取政治经济学研究路径,将关注重点放在西方特别是美国在国际媒体产品输出贸易中的主导地位及其政治文化意义,并成为贯穿整个1970年代分析国际媒体发展的主导范式。席勒将文化帝国主义视为一个具有某种社会机制的综合过程,通过吸引、压迫、强制这样一个过程,将一个社会带入现代世界性体系,使该社会主导的社会阶层形成符合现有世界体系中心的价值观,从而增强现有世界体系统治的结构(Schiller,1976)。

席勒还指出,采取放任自由政策会导致一种不对称的信息流,因此强烈反对自由流通法则。由诺顿斯特和瓦里斯执行实施的一项受UNESCO资助的研究(Nordenstreng&Varis,1974),以50多个国家搜集到的实证数据表明存在着一种由发达国家流向不发达国家的单向电视节目流,由此激发了学者厘定媒介帝国主义种种特征的一系列研究(如,Golding,1977;Katz&Wedell,1978;Lee,1981;Tunstall,1977等),从发展中国家对建立于先进的资本主义社会的传播媒介的采纳至工业化组织机构的布置以及广播规范和实践的转换,其普遍具有的一个特征是以广告、电影和电视节目为典型形式的西方媒体内容的广泛渗透,进而产生文化霸权。

然而,进入1980年代后特别是冷战结束后,随着全球媒介环境的改变,依附理论和文化帝国主义范式受到越来越多的学者的重新审视和批判,质疑焦点集中在该范式对文化、行动者和媒介流的多元性、受众的主动性和多种解读模式、全球贸易产品中文化的中立性和意识形态的无辜性的忽视,及其所隐含的媒介效果皮下注射模式的论证前提(Biltereyst,1991;Fejes,1981;Liebes&Katz,1990;Naficy,1993;McQuail,2005)。1980年代末以后,诸如巴西、墨西哥、印度和埃及等许多发展中国家作为音像制品的主要生产者和全球输出者的出现,不但改变了西方媒体内容的单向流动,而且有效地削弱了文化/媒介帝国主义的霸权模式(Tracey,1988; Reeves,1993)。虽然文化/媒介帝国主义论屡受批判,但其“理论与实践则是国际传播理论与实践中挥之不去的主题”(赵月枝,2011,p.266)。这一点在下文对2010年国际传播研究的议题梳理和评述中也得到了体现。

(三)国际新闻流/信息流研究

与上述两大范式密切相关且成为其论证根据之一的是国家之间信息流不对等的问题。对此问题的最早关注可能始于国际新闻出版研究所(International Press Institute)1953年的研究,它首先暴露了发达国家和发展中国家之间不平衡的新闻交换关系(Hur,1982),这成为了国际传播分领域之一,即国际新闻/信息流研究中一个持续的主导话题。早期较为系统的分析是施拉姆在1960年代展开的系列研究(Schramm,1960,1964),其最大贡献是他辨识了研究国际新闻过程中的主要变量,如国际新闻流的形态、国际新闻报道的性质和类型、国际新闻组织结构、新闻机构专业记者的行为以及影响国际新闻流和报道的结构因素等。该领域后来的许多研究大多都是在考察这些变量中的一个或多个,特别是影响信息流的媒介内部和外部因素。对这些因素进行全面的理论构建和经验考察,从某种程度上可以使其相关研究摆脱前面两种范式的意识形态束缚,避免将这种不平衡现象(如果的确存在的话)简单归结为强势国家的一种有意识的霸权行为或其意向性产物。

主导国际新闻/信息流研究的两套理论假设和研究范式在1960—1970年代基本上成形并在1980—1990年代进一步完善。其中一套是赫斯特(Hester,1973)对测量国际信息流流量和方向及解释和预测其影响因素的理论构建,其理论体系与挪威著名学者约翰·盖尔顿提出的结构帝国主义中心—边缘国家模式和机制(Galtung,1971)以及稍后的沃伦斯坦世界系统论(Wallerstein,1974,1979)相结合,成为该范式下一直延续至今的实证研究的理论框架(如,Chang,1998;Chang,Lau,&Hao,2000;Chang,Shoemaker,&Brendlinger,1987;Meyer,1991;Rosengren,1974等),并在实证研究中不断提出和验证作为自变量的影响流量和方向的各种环境定向因素,包括国家体系的层级秩序、文化接近性、社会距离和经济关系等。另一套理论假设和研究范式是对影响国际事务报道的新闻价值和因素的解释和预测,最早由奥斯特加德(Ostgaard,1965)构建并由盖尔顿和鲁格(Galtung&Ruge,1965)将其系统化。[3]以事件定向因素为核心的此研究脉系在观照媒介内容本身的同时,注重决定国际事件新闻价值的媒介内外因素及相互关系的系统构建和验证(如,Chaudhary,2001;Peterson,1981;Sande,1971;Shoemaker,Danielian,&Brendlinger,1991等),国际事件特征和媒体报道内容是因变量,而非流量和方向。可以说,国际新闻流/信息流的经验研究成为国际传播领域中继宣传与传播效果研究之后实证研究范式的突出代表。

(四)信息社会与全球化模式

冷战结束后,国际传播研究的目光不再聚焦于国家之间的政治权力斗争或者对他国的宣传,而是开始转向“全球化”引发的一系列议题,如私有化、信息化、互联网扩散、数字鸿沟以及发展中国家等问题(Rogers&Hart,2002),以及来自不同国家的公民共同致力于推进人权、自决、环境保护、反对核武器、扫雷或者贸易协定等参与式的传播(McDowell,2002)。

新的信息与传播技术促使全球互联成为现实。为了理解新环境下媒体结构与观众结构的变化,还因为帝国主义范式忽视国家内部结构而过分强调国际层面的传播等自身缺陷的原因,全球化的概念在冷战结束后很快代替了帝国主义范式成了国际媒体研究的主流。从学术思潮来讲,1990年代以来全球化范式的流行也与1960—1970年代信息社会理论(如Bell,1973;Toffler,1980)的广泛传播有一定关联,美国西班牙裔社会学家曼纽尔·卡斯特的《信息时代》三部曲(Castells,1996,1997,1998)则更进一步将全球化信息社会的理念深入人心。

但是,赫尔德等人在经过全面的研究之后得出的结论说,“不存在任何一种连贯的全球化理论”(Held,McGrew,Goldblatt,&Perraton,1999,p.346),全球化范式只是“帮助我们理解人类社会进入新世纪这一转变”的各种思潮的聚合(Waters,1995,p.1)。如同科林·斯巴克斯所感叹的,全球化范式不具备很强的连贯性,也找不出像前述范式那样与勒内和席勒等量级的领军学者,但“全球化”毕竟提供了一种完全不同于以往的观察方式(斯巴克斯,2008,p.160)。在笔者看来,有关全球化的理论探讨和实践审视虽然颇为纷杂,涉及政治、经济、文化和社会等多学科领域,但对国际传播研究具有启示意义的重要概念、思想、论点和反思却集中在如下几点:

(1)因全球化而产生的时空压缩、扩张和穿越,致使社会关系(包括本地的和全球的关系)重新定位或重建,而且这种社会关系的重建并不意味着社会的单一化(Giddens,1990,2002),反倒使一些学者看到了全球化之下的三个等级社会(Cox,1996)以及诸如“散居者社会”中的散居海外者(Karim,2004)、以及“消费社会”中的“蚁族”、“虚拟人”等这样一些新概念所代表的另类社会和阶层(McCracken,1990)。

(2)全球化不仅指客观上穿越时空的社会组建,它还涉及主观上和文化上的问题(Robertson,1992),所以有了诸如“民族身份认同”、“文化全球化”、“文化同质化/异质化”、“文化同步化”、“文化混杂化”等概念的不断再界定和再理解(Kraidy, 2002;Hamlink,1983;McQuail,2005;Tomlinson,1999)。[4]

(3)“去领地化”(deterritorialization)不但是全球经济文化下的新现象和新概念,而且其本身已成为现代社会的中心力量之一,它部分程度上解释了各式各样的全球原教旨主义的兴起、资源流动导致的新的冲突偏向、民族与国家的分离、分裂主义(separatism)的产生以及由移民和现代性带来的文化领地被拓宽到单一民族国家之外的现象(Appaudrai,1990;McQuail,2005;Thussu,2009)。

(4)在全球化模式下,往往面对的是看似矛盾的现象,诸如以“球土化”(glocalization)这样一种具有混杂性质的新词来意指和解说本地化和全球化的关系(Robertson,1992),在承认霸权在混杂过程中被复制的同时看到它是如何被重塑的(Pieterse,1995)、在肯定媒体领域出现了多重制作中心并指出媒介跨国公司和媒介全球化导致“国家传播主权的消弭”的同时,还认识到这种对主权国家的挑战是和构筑适合全球发展的社会基础同时进行的,而且更加本土化的政治和媒体形式呈现出强劲的发展势头(斯巴克斯,2008;Robertson,1992;McQuail,2005)。所有这样一些构念和论述,无不反映了全球化及其带来的问题的复杂性、不确定性与学者面对悖论的敏锐、智慧和创新。

上述四点所涉及的现象、概念和思想对全球化语境下的国际传播研究的启示至少反映在:(1)在理论建构上,国际传播研究面临范式的转向,研究者看到了问题,并开始寻找新范式的路径,但并未能形成具有强大内聚力和宏大观照面的系统理论,概念的创新往往存在着建构之时即面临解构的危险;(2)在方法论上,需要警惕因简约主义而造成的捉襟见肘的被动,恰如斯巴克斯反对将媒体与一般文化行为以及经济和政治生活相分离(斯巴克斯,2008)一样,情境植入式的动态的系统论分析也许是更为切合的路径;(3)在具体操作层面上,传统上以国家为基本分析单位的做法显然已无法应对全球化时代多样化的传播主体对象及其社会关系和时空关系问题,以多元化分析单位为研究设计基础的多面向分析呼之欲出。

三、国际传播学研究的问题与困境

国际传播研究因其纷繁复杂的流派及其动态的发展轨迹,使得它作为一门学科的界定并不清晰。传播学者罗伯特·史蒂文森等人曾认为国际传播作为一个学术场,除了地理界定之外,没有明确的实质、完整的理论或者特定的研究方法(Stevenson,1992;Semati,2004;Anokwa,Lin,&Salwen,2003)。国际传播领军人物之一哈密德·莫拉纳则认为国际传播不是一门学科(Mowlana,1996)。这种争议首先表现在国际传播的定义和参量(parameters)上,相对于“国际传播”这一名称,学者还提出“跨国传播”(如Schiller,1993)、“世界传播”(如Mattelart,1994;Hamlink,1995)、“全球传播”(如Galtung&Vincent,1992;Gerbner,Mowlana&Nordenstreng,1993)等新的冠名。而肯尼斯·鹄尔(Kennith Hue)则认定国际传播研究的领域就是“国际大众传播”领域(Semati,2004,p.2),丹尼斯·麦奎尔也认为大众传播与生俱来就具有“国际性”和“全球性”(McQuail,2005,p.251)。

这种争议,既可以说是领域界定不明,也可以说是体现了国际传播研究的开放性。这一双重特性也表现在不同学科名义下展开的国际传播研究的出发点和路径的交叉性上。实际上,国际传播研究中有分量的成果大多是分别从各自学科领域的视角出发,以政治经济学批判路径、实证研究路径或者文化研究等不同路径进行分析。比如,芬兰的卡拉·诺顿斯特从政治经济学的角度出发,一直在推动关于世界信息与传播新秩序这一政治议题的辩论(Nordenstreng,1984;Traber&Nordenstreng,1992);莫拉纳从国际关系学的视角出发来研究国际信息流(Mowlana,1986);史蒂文森从新闻学术规范的角度出发来谈国际传播研究的要求与技术参数(Stevenson,1992)。其他著名政治经济学派的学者如比利时的阿尔芒·马特拉(Matterlart,1991)则密切关注生产、分配、与消费循环发生的控制形势,由此来论证跨国营销公司如何成为消费信息的制作者并进而获取权力的命题;加拿大学者文森特·莫斯可从全球政治经济形势出发,兼顾文化研究和政策研究,从商品化、空间化、结构化三个具体的切入点来反思传播与社会(Mosco,1996);瑟斯·哈姆林克从政治赋权与政治去权力的角度出发来研究国际传播(Hamelink,1995);达雅·屠苏(Thussu,2000)则从政治经济的联系来分析第三世界对少数国家以及基于这些国家的集团所控制的信息与传播渠道的依赖性。

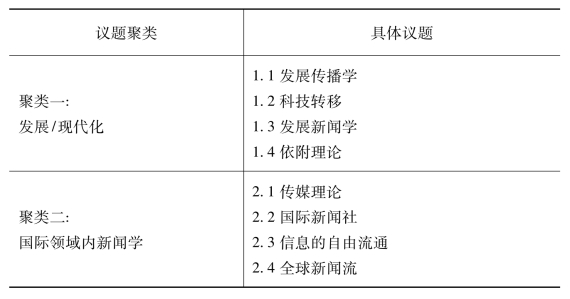

而且,国际传播研究议题的丰富性也使得其研究范围具有快速的延展性和不断的更新性。国际传播学者马哈提·赛买提(Semati,2004)曾以聚类分析的方式将2004年以前国际传播探究领域中的议题进行了总结(见表1),从中可进一步看出国际传播研究领域的开放性,议题的多样性和复杂性及其动态变化。

表1 赛买提国际传播研究议题聚类分类[5]

续表

更重要的是,国际传播自身一直保持着“很强的派生性”(Chadha&Kavoori,2009,p.336),虽然一方面可以使其研究从各种理论中不断改造、翻新以求发展,但另一方面也造成了国际传播理论和思潮的多变性,致使其研究范式不断转移并产生新的解说,如上所述的“现代化理论”、“依附理论”、“信息自由流动论”、“结构帝国主义论”、“文化/媒介帝国主义论”、“信息社会理论”,直至近些年来的“全球化”等的历史演进。面对诸多的理论,对国际传播领域的知识范式就有了不同的说法:安娜贝丽·斯雷波尼认为有传播与发展范式、文化帝国主义范式、修正主义的多元主义范式这三个范式(转引自库兰、朴明珍,2006,p.86),而科林·斯巴克斯则从传媒对社会的发展与影响的角度出发,结合传媒技术演变的时间轨迹,把这些理论整合为发展传播学的四种范式,即主导范式、参与范式、帝国主义范式和全球范式(斯巴克斯,2008)。他认为,也许还有第五种范式,所以对未来国际传播研究尚未成型的范式,他希望以新的范式来修正“全球范式”引领下的各种理论的缺陷与困境。

另外,国际传播虽然被定义为“穿越国界的传播”,[6]但在实际操作过程中,传统的分析却往往将国际传播视为在少数大国传播议程垄断下的政府与政府之间的信息交换(Fischer&Merrill,1970; Frederick,1993;Fortner,1993;Hamelink,1994;Matterlart,1994; Mowlana,1996,1997)。然而,20世纪后期传播与信息技术的出现使国际传播空间大大拓展,已经远远超越了政府与政府之间的传播。虽然有相当部分学者们认为在可预见的将来,大众媒体将会继续处于以国家政府与少数强大并富有的国家主宰的世界事件下(McQuail,2005,p.270),但如果继续简单套用“国家的”地缘政治视角来研究大众媒体链接下媒体与社会的关系,“国际”传播研究难免显得力不从心。除了媒介全球化使得国家的主权遭遇前所未有的挑战之外,在研究诸如全球化、本土化、身份的混杂化、跨境社团、流动的虚拟人口、虚拟世界、公民社会建构、公共外交、网络外交等新的议题时,单单把“以政府为主导的”、“国家”作为传播主体的研究框架遭遇了自身的瓶颈(Braman,2002,p.401),国际传播研究急需有新的理论和方法论的整合与发展。

总之,国际传播研究领域的复杂性、研究方法的多样性和其学科的交叉性使得任何想把国际传播作为单一的学科,用单一的研究范式来描述和推测其发展的举动都显得徒劳无益(Semati,2004,p.2)。当然,这也凸显了现在我们对国际传播研究的重新梳理、描述并对其加以解释的合法性与必要性。界定国际传播的学科范围,对已存的国际传播理论与研究进行梳理,找出国际传播发展的优势与困境,虽然不容易,但笔者认为,这恰恰是本项研究的背景和意义之所在,因此希望本研究在重新综合和思考以往研究的基础上,对当代国际传播研究进行年度审视,对把握其今后在世界范围内的走向将大有意义。

四、2010年国际传播研究的凸显议题、思想观点与发展走向

在此,笔者借用上文表1中赛买提议题聚类的分类模式,对2010年国际传播研究议题进行梳理,并在此基础上论述其新观点、新思想和新进展。

(一)凸显议题和热点地区

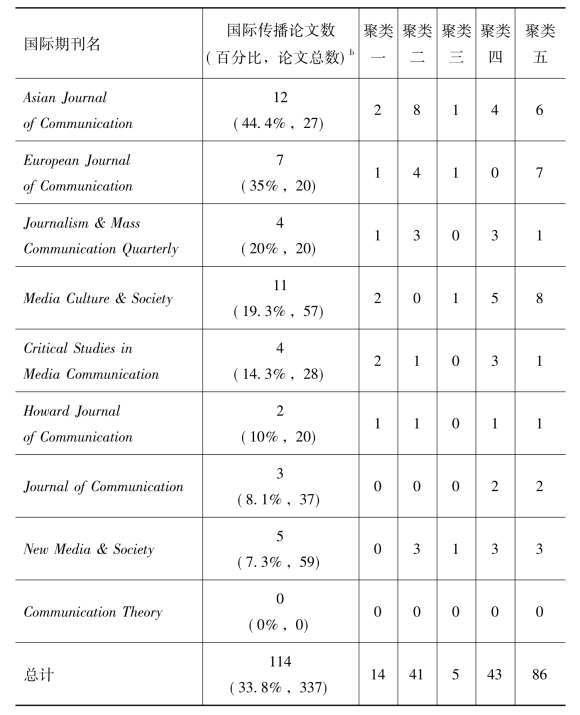

笔者选取了新闻传播学领域内11种国际权威/知名刊物为考察对象(其中大部分为SSCI收录刊物),研究论文总数为337篇[7],在进行人工筛选后发现其中涉及国际传播议题的论文为114篇,占论文总数的33.8%,说明国际传播研究在新闻传播学领域中保持了比较重要的位置和分量。论文涉及的议题类聚的具体统计见表2。

表2 2010年国际传播研究论文涉及的议题聚类频次统计a

续表

a因一篇论文可以涉及一个以上的议题,因此每份刊物的议题类聚类型频次合计数都超过该刊物相关论文总数;

b本栏中的百分比是每份刊物刊发的国际传播相关论文数在该刊物2010年发表论文总数中的百分比。期刊以当年刊载的国际传播论文比例高低排序。

从2010年整体情况来看,Global Media and Communication和International Communication Gazette这两份以国际传播研究为主体目标对象的期刊很自然地名列榜首,发表相关论文的百分比均高达95%以上。除此之外,发表该方面论文较多的是两份SSCI收录、区域性期刊Asian Journal of Communication和European Journal of Communication,论文百分比分别为44.4%和35%。其他期刊刊发的国际传播研究论文均未超过20%,Communication Theory这份以理论建构、验证和研讨为主体的SSCI期刊发表的相关论文数则为零。

从议题类型来看,2010年国际传播议题前三甲分别是聚类五“地缘政治与传播”(有86篇论文涉及,且具体议题以“国家、民族身份与传媒问题”和“国际关系与传播”为主)、聚类四“文化与国际传播”(有43篇论及,以“文化帝国主义/媒介帝国主义”为主、“国际媒体内容的交换”和“跨文化媒体接受研究”紧随其后)以及聚类二“国际领域内新闻学”(41篇涉及)。其他关注较多的议题还包括聚类一中的“发展传播学”和聚类三中的“国际电视与广播”、“跨界数据流”等。与赛买提对2004年以前的研究议题总结相比,2010年国际传播研究议题类别呈现出延续态势,学者的聚焦点仍未偏离对传播在地缘政治中的作用及相关问题,如国家和民族身份认同问题、国际信息流与国际信息秩序等传统议题,所用的理论模式和批评范式基本上呈现一致性。然而,在聚类五“地缘政治与传播”中,值得一提的是,区域性问题如“Chindia”[8]、欧洲身份认同和伊斯兰穆斯林形象等受到特别关注,亚洲、欧洲和中东地区成为2010年国际传播研究的热点地区。[9]

鉴于以上统计发现,笔者将主要围绕最受关注的三个议题聚类“地缘政治与传播”、“文化与国际传播”和“国际领域内的新闻学”等涉及的议题来展开对2010年国际传播研究内容、思想和观点以及发展走向的评述。

(二)亚洲:一支去西方化国际传播研究的生力军?

亚州的国际传播研究一直在去西方化的路径上不断质询和探索。一位香港地区学者对过去20年里23份SSCI收录期刊发表的与亚洲相关的论文和亚洲作者的数量进行了统计,发现这两方面的数字都有明显上升(So,2010)。来自澳大利亚的学者纳伦·奇蒂(Chitty,2010)就亚洲传播学者的主要成就、儒家思想作为国际传播学的一个领域范围、亚洲国际传播学术与西方社会学理论的关系以及亚洲国际传播学的未来动力等问题提出了颇有洞见的看法,其中不少论述对整个国际传播学界研究、特别是国际传播学在全球新的发展方向上具有重大意义。

奇蒂认为,国际传播刚开始是与美国国内的传播学研究有明显区别的,在最初的传播学教科书里,国际传播指的是美国之外的传播学研究,但后来发展成为以美欧为主要领域的传播学研究,之后这种地缘政治聚焦式的研究以政治传播和劝服为主,向全球东部和南部扩延。而亚洲学者作为最早挑战国际传播学中现代化范式的参与者,参与了这种转变。虽然奇蒂以“散居者”身份来给亚洲的国际传播学者定位,但对亚洲学者的贡献给予了充分肯定。在奇蒂看来,源自美欧多棱镜式的国际传播学由于亚洲学者们的贡献,加之欧亚互动进程中来自亚洲的国际信息流,致使东西方二元对立的老观点正在被解构。来自亚洲和其他发展中地区的批判式话语对统治性话语的撕裂,与全球话语的变迁不无关系,对亚洲和西方国际传播学的讨论将改变那些占支配地位话语的固有模式和等级次序。奇蒂指出,亚洲国际传播学的将来会由三个关键力量来改造:一是对欧亚多元和谐模式的研究,二是由中国推动的儒家文化式的软实力路径,三是亚洲传统思想与新西方社会理论之间的互动将带来新的发展(Chitty,2010)。

奇蒂认为,原有的西方—东方、北方—南方的地缘政治焦点话题所构成的国际传播学模式将降解到亚洲国家,特别是中国和印度两国内。中印关系、亚洲穆斯林世界及其媒体中各自形象的报道框架、以及日本与亚洲其他国家的关系等话题将继续在国际传播研究中得到关注,而亚洲传播学者将更多地参与到争取亚洲作为一个整体地区和民族的影响与发展机会当中去。

而来自密苏里州立大学的谢尔顿·冈纳拉特尼却不如奇蒂那样乐观。他在《去西化研究中传播学/社会学研究的困境和机会》一文中,首先利用赛耶德·胡赛因·阿拉塔斯所总结的十个原理论(Alatas,2006)批评了亚洲在传播学/社会科学方面的不足和希望,主张采用日本学者伊藤提倡的“多级”方式,也就是折中的,既不盲目排外和全盘本土化,也不全盘西化的中间道路来提升亚洲的传播学研究(Gunaratne,2010)。冈纳拉特尼尖锐地指出,虽然非西方国家自殖民时代起就开始教授社会科学,但非西方国家学者在全球社会学研究方面却一直处于边缘地带,除了现阶段自身先天不足的社会科学/传播学研究的原因之外,非西方学者也未能发展出能摆脱中心国家对该领域掌控的出色理论和方法。虽然有一批亚洲学者用东方的哲学理论路径作出了勇气可嘉的尝试,还有一批人也尝试发展另类的话语体系来丰富传播学研究,但在短期之内,这些研究还不可能动摇美欧在社会科学领域的寡头地位(Gunaratne,2010)。

冈纳拉特尼在采用“师夷之长以技夷之短”的方式来挖掘非西方特别是亚洲学者的优势的同时,也清楚地看到,在西方学者占据优势的大环境下,人们更注重哈贝马斯所说的工具利益。因此,去西方化社会科学研究并不意味着消除西方或非西方学者们所拥戴的“笛卡尔—牛顿”式的简约论范式所产生的所有研究,而是意味着以更多的路径来审视问题的可能性,比如对文化、环境、意识形态、权力等路径的研究,既不会从现有的理论框架中消除,也不会被视为常量。东方对中国哲学的喜爱,特别是“阴—阳”原理,可以保证西方与东方理论既竞争又共存或者说混杂在传播学这一大雨伞式的学科下的可能性。

在审视去西方化理论研究的困境和希望时,冈纳拉特尼就如下理论和观点所展开的讨论对当今国际传播学者、特别是致力于建立“去西方化”研究传统的学者特别具有反思意义:

(1)“东方主义与欧洲中心主义”。这一观点意味着:(a)社会科学研究中欧美等西方国家在思想、模式、问题选择、方法和研究上的优势;(b)普遍忽视把本土文献和哲学传统作为社会科学建设来源,缺乏在新思想、新理论视角和研究方法的创新;(c)对西方社会科学模式不加批判的采用和模仿。这也导致了一种自动式的东方主义(auto-Orientalism),把西方和非西方社会割裂为本质主义的两方,而非西方成了落后、野蛮、和不理性的代表;(d)对殖民时期政府与社会的合法化结盟来推动民族文化一体化、推广政府政策等不良传统的延续。冈纳拉特尼认为欧洲中心主义实际上“是对希腊文明中理性哲学——认为远东人从来就无法从玄学中抽开身来”这种思想的继承,以此来解构欧洲中心主义的合法性。

(2)“修辞理论”。冈纳拉特尼认为这种理论不仅能够把社会科学以理性和经验的形式来建构得很好,还可以劝服人们去接受一种特殊版本的社会现实。既然这样,亚洲的研究者就应该利用这些元话语来回避由中心选择和维持现有的学院派式结构,比如那些带有强加性的低人一等的“第三世界”、“边缘”等话语。

(3)“心智囚徒论”(captive-mind theory)。冈纳拉特尼借用阿拉塔斯(Alatas,1974)的这一提法来特指不发达国家里那些完全由西方文化和科学规则训练出来的人和思想,这些人迷信西方的知识就是高人一等。比如那些曾为英国原有殖民地英语媒体工作的记者,他们会完全采用英美新闻行业的标准。类似提法和论述还有“知识帝国主义”、“西方僵化论”(west-struckness theory)、“殖民地批评论”、“学术依附论”等。

需要特别指出来的是,冈纳拉特尼对以往去西方化研究理论的讨论,并非为去西方化而去西方化,也并非单纯对去西方化研究的问题提出质疑,其目的在于寻找和发展新的传播学理论和方法,他提醒说,“不管是排外的,或者是自主自治的理论都要避免落入以上研究的陷阱”(Guanaratne,2010,p.479)。

(三)面对“Chindia”挑战的观点交锋

在“地缘政治与传播”聚类中,最明显的话题是围绕“Chindia”这一构念的讨论。2010年在新加坡召开的第60次国际传播学会(ICA)年会先期会议以“‘Chindia’对全球传播的挑战”为专题,其中18篇相关文章发表在2010年Global Media and Communication第6卷第3期特刊上,围绕中印两国在政治、社会关系、文化与传媒报道等焦点问题展开。

作为反映亚洲新崛起的两个大国中国和印度之间的经济和商业合作的“Chindia”一词,是由印度的经济学家、政治家、现任印度环境部部长的加拉姆·拉姆斯(Jairam Ramesh)在2006年撰写一部倡导印度修正对中国的态度的专著时新创的。这一构念,对全球领域不同的行动者而言意涵不同,在一些人看来,这是一个其自身霸权“具有威胁性的实体”,而对另外一些人来讲,却是“梦想”的表征(Isar,2010)。中印两国虽然近几十年中的发展轨迹并不相同,政治与媒体系统又有明显区别,但两国又有深刻的历史联系。这两支分别代表东亚与南亚经济与文化的力量,给传媒界和传播学界提供了鲜有的机会和挑战。那么,“Chindia”对全球传媒又会有何影响,其经济和文化,加之那些海外散居者的影响,会创造出属于亚洲特色的全球化吗?两国的媒介和文化产业能否合力推翻现有的主导统治模式?面对“Chindia”挑战,各方学者发表了不同的见解,有的抱以乐观态度,有的则持以怀疑和批评精神。

1.谁有可能挑战西方主导的信息传播秩序?

对此,媒介帝国主义范式的著名学者之一博伊德—巴雷特抱有特殊的期待(Boyd-Barrett,2010)。在《对亚洲重构全球新闻秩序的前景评估》一文中,博伊德—巴雷特从新闻信息流向的角度讨论了谁有可能挑战西方几大通讯社为主导的新闻信息与传播的模式问题。在对比了新闻信息流研究的最新成果(Choi,2010; Paterson,2010)后,博伊德—巴雷特认为要寻找依附现象转移的证据,就需要找出在“Chindia”时代,到底是哪一个亚洲新闻通讯社会起主导作用,问题原因在哪。他分别在“全球抱负”、“国内市场力度”、“全球竞争力”、“独立性”、“市场经济导向”和“资源保障”等六个方面对中国、印度和俄罗斯的几大通讯社进行了对比,认为中国的新华通讯社除了有政府背景而不够独立之外,它在其他五个方面的优势将使之成为亚洲唯一有潜力挑战西方主流媒体所构建的新闻与信息传播秩序的新闻实体。

2.文化接近性能否成为全球重要的新兴力量?

美国学者斯特劳哈尔(Straubhaar,2010)认为中国和印度除了作为经济对手和贸易伙伴之外,还具有文化接近性等共同点,如果不是在全球,那也已经是地区力量中新兴的重要力量;并建议借用非对称性相互依赖理论(the theory of asymmetrical interdependence)来理解和分析“Chindia”,将其视作两大文化和媒介生产者之间的互动及中印两国与其他新兴力量如巴西、俄罗斯和南非等国家之间的互动。另有学者也认为,在西方国家报业普遍不景气的情况下,印度与中国作为全球第一和第二的大市场仍然非常繁荣,这对西方调整自身的思维和市场模式提供了很多宝贵经验(Moro&Aikat,2010)。来自澳门的吴玫在研究了由中国《环球时报》2009年12月发起的第一届中印网民辩论大赛中的网络言论后,发现中印双方的网民都表现了同源的亚洲思想,他们都关注建立一个理性的契约以维持中印两方互赢和互相尊重的环境,在此基础上,她对Chindia的未来抱以乐观态度(Wu,2010)。

然而,以迈克尔·柯尔汀为代表的不少学者却对“Chindia”持怀疑和批评态度。柯尔汀在《媒介资本比较:香港与孟买》一文(Curtin,2010)的开篇即指出,“Chindia”这个词语是不太连贯的,因为两国除了在国土面积和人口以及现在两国在全球经济中的重要地位外,其实没有太多的共同点。在比较了中国香港和印度孟买之后,他认为印度孟买相对来讲是当之无愧的经济、制作、发行、下载的中心,也是媒体商人的集市,而对香港来讲,这还只是其努力的方向而已。因此在印度孟买和中国香港谁将会成为亚洲的媒体文化首都这个问题上,柯尔汀更看好前者。桑沃尔卡则从印度媒介中对中国“他者化”的问题入手,指出“Chindia”虽然在经济方面光芒四射,但它所面临的挑战依然是心理模式上的,至少是在可以预见的未来里依然如是。除非是两国的精英打造一个具有结构性变革的新型关系框架,否则这种两国由于深刻的猜疑所导致的在媒体里互相妖魔化的现有情形难以得到修复(Sonwalkar,2010)。印度媒体的这种报道方式,在有关中印敏感话题时尤有体现(Rao,2010)。因此沙昆塔拉·拉奥指出,学者们在新的多极世界秩序下审视“Chindia”或者中印双边关系时,无论两国是作为伙伴、朋友或者对手,中印边境问题和西藏流亡者都将会是影响双方政治关系的重要因素(Rao,2010)。

3.中印崛起是否昭示着全球媒介研究的新方向?

美国印第安纳大学教授雷迪卡·帕拉姆斯瓦朗指出,西方学术界明显缺失了对中印媒体的历史研究,这将“严重限制我们对当下理解和未来预见的能力”(Parameswaran,2010)。因此他认为,全球媒体的学术生产必须转变其方向,以保证来自印度与中国的研究可以进入到西方学术界,而且需要扩展研究议程,走出西方与其他国家相对立的范式。特别是随着中印两国因在非洲的商业和政治利益而发展起新的“南-南”经济关系,学者需要对有关国家和西方的媒体如何为其读者/观众报道和解说“争夺非洲”的意义予以关注。美国传播学界也必须找到多种方法来支持把中国的学术成就翻译成英语并鼓励中国、印度和美国学者之间的合作。帕拉姆斯瓦朗相信中国和印度对全球媒体研究会产出新的教学和研究前沿。

美国科罗拉多大学教授贝拉·莫迪则立足于中国和印度,对其媒体研究所应该采取的措施提出了四点建议:(1)两国媒体研究者应该从批评的角度来考量流行媒体中的关键词、其夸张的修辞以及其描述语言,比如,研究者应该展示诸如市场、劳工、政治以及产生“Chindia”之类词语的各种力量;(2)媒体研究者应该超越对历史资料的批评,摆脱诸如“是什么历史原因引起了欧洲的前进以及中国和印度在18世纪开始落后”之类的问题;(3)媒体工作者应该挖掘出媒体与政府下属系统各种构成要素以及媒体与这些要素之间的变化。这些要素包括政策、所有权、财政、硬件、设备使用以及受众,以及这些要素与时刻变革着的经济、政治、社会和多个种族社团等要素之间的关系;(4)中印学者要走出南北关系中自己所在区域备受冷落的现实,努力产出属于各自本地区的知识(Mody,2010)。

针对中国本土研究当下盛行的软实力框架模式,海外华人学者提出了批评意见,认为应走出这种模式的局限,因为中国在国内的“国进民退”、在国际市场上的“走出去”战略不过是解决其实行媒体市场经营、政治意识形态却不改变的结构性困境(Xin,2010)。有的甚至毫不客气地批评说,这种战略模式将是一把双刃剑(Su,2010),中国政府把电影产业打造成文化软实力的一部分是为了面对西方的文化霸权,也是把它作为维持政府统治的合法性的工具之一,以给充满不安和冲突的社会施加一种统一的意识形态。

与中国相比,新加坡南洋理工大学传播与信息学院院长汪炳华教授坚信印度将来在学界的影响力会更强。因为他认为印度人第一有多种文化,第二,印度人有信仰,而中国人却以金钱和物质利益为重,中国的知识分子最廉价且被各种境况所束缚,失去了理想主义(idealism)。再者,印度人有一种质疑精神。这三点都是印度学者强于中国学术研究的优势。不过,他又补充说印度人也被种姓制度和腐败问题所困扰,而散居海外的印度学者由于摆脱了这两点,可以作出很好的成绩(Ang,2010)。

(四)欧洲身份认同与媒体再现研究的新建议

作为对全球化力量的一种回应,欧洲一直都处在对“身份”的不断追寻之中(D’Haenens,2005),有不少人担心这会导致民族国家权力的衰退。因此,作为欧洲公共领域的基石,对欧洲身份可能性的研究一直都是热门话题。对欧洲作为一个整体的评估意见,从乐观到悲观,不一而足。比如哈贝马斯对泛欧洲身份抱有热切的期盼(Habermas,2001),而施勒辛格却认为由于缺乏统一的语言,加上欧洲的多元文化,这些都将是欧洲作为整体身份致命的阻碍(Schlesinger,2003)。正如汤普森所认为的一样,身份需要符号材料来维持、增补和改造(Thompson,1995)。因此,有人提出,在身份形成的过程当中,考虑到新闻媒体的力量和能力,新闻媒介应该可以生产出关于世界和我们在世界中的地位之类的概念出来。

瑞典厄勒布鲁大学乌尔里卡·奥劳森教授在研究欧洲身份认同的新闻报道话题时提出,欧洲作为一个整体在媒体中出现的次数越多,就越有利于培养对欧洲共同体的认同感(Olausson,2010)。在考察了瑞典的小报新闻和公共电视新闻对气候变迁的报道之后,他发现一种嵌入或者隐藏在日常报道话语中的政治性的欧洲身份正在显现,欧洲作为“我们”的代表,已经拥有了相对的政治权力。虽然其研究依然承袭了传统的“我们—他者”视角,奥劳森却从研究中得出了三个颇具启发意义的建设性意见:第一,在研究新闻媒体的欧洲话语建构时,人们应该打破以往专注于国内新闻媒体中出现的“欧盟话题”和“欧盟新闻”这种量化测量模式,扩展其关注对象,将“日常的”新闻话语也包含进来,比如以天气变化作为分析对象。第二,期望一个正在演进中的欧共体身份与早已深入人心的民族国家身份一样稳固是不合理的。身份地位往往是由微小的也许第一眼看上去无所意义的、隐藏在常识中的元素所构成的。因此,需要有更多的敏于情境和微妙意涵的此类话题的质化研究。第三,在对欧洲身份进行研究和理论提升时,死扣强调同一语言、历史和世界观这样一种身份认同的“文化”概念是不会有太多的研究成效的。这种概念只会导致令人泄气的看法,从而认为欧洲身份认同不可行。因此,身份需要用一种较为适度的视角来看待,放弃文化同质性的诉求。由此,身份仅涉及政治性的“我们”的识别(Olausson,2010)。

与奥劳森的观点类似,荷兰社会研究院研究员朗尼克·范罗伊杰认为,过去大多数的欧洲传播学研究倾向于讨论诸如欧盟未来等大而化之的主题,比如对欧盟的扩大会议,欧盟宪法的备忘录、欧盟选举或者欧洲峰会等宏大的政治媒介报道的实质性研究有很多,但是对欧盟的民族认同中涉及“面包、黄油”之类的日常生活政治研究却非常匮乏(Van Noije,2010)。因此,范罗伊杰选取了与欧盟政策相关的主题,如农业、环境、移民和毒品四大方面,比较了荷兰、英国、法国三国媒体中对欧盟这些政策的报道。他发现,欧盟在荷兰的媒体、政治机构都缺乏足够的影响。与英国和法国相比,荷兰媒体更关注国内事件,2004年前,欧盟对荷兰的真正影响与媒体无关,特别是在日常生活方面。所以范罗伊杰认为,只要是欧盟一体化进程之类的宏大政策议题存在,欧洲传播研究将一直是贫乏的。这与奥劳森呼唤的从日常生活和细小元素出发来研究欧洲身份认同,以培养对欧洲身份这一大的政治话题的认同感是不谋而合的。

来自英国利物浦大学的埃卡特里纳·巴拉巴诺瓦和亚历克斯·鲍尔奇选取了一个虽非小的日常生活问题但却与日常政治息息相关的议题作为研究关注对象,对欧洲内部移民问题,特别是英国和保加利亚(一个是劳务接受国,一个是劳务输出国)移民在两国媒体中的不同报道框架进行了量化分析(Balabanova&Balch,2010)。他们发现,英国和保加利亚两国媒体的报道以社群主义和世界大同主义两种框架来展开,而且两种报道框架在最后有合二为一的趋势。两国媒体都大致以民族主义中社群主义的辩解为主要报道框架,不同的是,保加利亚的媒体更倾向于引进英国类似的报道框架。这也导致了两国在思想和信息传输方面形成了与劳务输出和接受关系的倒置。两位研究者特别指出,考虑到两国媒体体系、政治系统以及记者文化的差异,这种关系实际上暗示着在今后的欧洲媒体研究中,人们需要多注意不同民族媒体系统的相互传播问题。如果欧洲内部的某一国家在讨论欧洲内部的另一个国家,那么,“外国”可能变成“本国”,因为不同的想法会在开放的媒介渠道里得以传播。

(五)全球信息流研究的新焦点

赛买提把信息自由流动、全球新闻流和国际新闻机构纳入国际传播议题聚类二“国际领域内新闻学”,是从作为信息的新闻在国际领域内的生产与流动、流向、流量方面来考虑的。但是莫拉纳却与之相反,他从信息流的角度,把“新闻的生产与交换”当作信息流研究的一部分(Mowlana,1986),国际信息流是“跨越国家界限的在两个和两个以上的国家和文化系统的信息流动”(p.4)。其定义中的“信息”不仅包含通过个人、群体、政府以及技术来传递的信息和数据,还包括对推动或压制这些在国家、民族、文化之间信息流动的机构,更为重要的是,还应该包括对那些可以使传播得以进行的、传播双方可以共享的意义(这就包括了话语研究)。因此,莫拉纳认为,对于国际信息流的盘点应该包括信息的内容、大小、信息的流向以及使信息得以产生并扩散的经济、政治、文化、法律、技术等因素。鉴于此,在笔者对11种国际期刊的调查中,议题聚类二所属的几个子类目如“信息的自由流动”、“全球新闻流”、以及对“国际新闻机构”的研究是与议题聚类四“文化与国际传播”下的“文化/媒介帝国主义”、“国际媒体内容的交换”以及对“跨文化媒体的接受研究”是交织在一起的。因此,对信息生产机构、媒介产品交换和流向以及信息内容本身一起共同构成了2010年国际传播研究中全球媒体系统研究的新焦点和新图景。

1.为“无声者”发声的另类媒体

2010年对全球另类媒体组织的研究集中于能提供不同于西方主流媒体为主导传播模式的电台、纸媒、通讯社等信息生产机构,以寻找替代性话语的传播渠道。其中令人瞩目的有,在充满矛盾的世界里调和冲突并挑战西方主导的传播模式的阿拉伯半岛电视台英语频道(el-Nawawy&Powers,2010),成功表达女性权利与诉求的非洲FIRE电台(Gatua,Patton,&Brown,2010),代“无声者”发声的非政府组织媒介IPS办台模式(Joye,2010),阿拉伯世界博客这一公共领域的在线活动(Etling,Kelly,Faris,&Palfrey,2010),以及在后殖民地时代的印度再度复兴、并严重挑战了英语报纸在社会、文化和政治领域的主导地位的印地语报纸(Neyazi,2010)。这些无一不成为试图解构文化帝国主义范式的当代学者的论据。

同样是以半岛电视台为对象,埃尔纳瓦维与其同事在2003年的研究着眼于半岛电视台的身份与新闻业使命的问题(el-Nawawy&Iskandar,2003),但2010年却聚焦于半岛电台作为“南部声音”的特殊的“中介”功能(el-Nawawy&Powers,2010),这种功能体现在三个方面:1)半岛电视台的记者与新闻生产者所关注的新闻议题的焦点是为“无声者发声”,从而为全球媒介中不被关注的群体获得了“中介化的认知”(mediatized recognition);2)亚洲、中东、欧洲和北美的收视者都认为半岛电视台是基于中介功能来运作的;3)观众收视半岛电视台的时间越长,他们的认知思维会变得不再教条化,这也是对这种媒体可能拥有的优点的一个证明。这三个方面的发现均指向了一种可以把不同文化、不同政治取向的观众群聚拢起来并鼓励其对话、调和矛盾的全球媒体得以生成的可能性。在此,埃尔纳瓦维和鲍尔斯已经超越了单向或者多向流的媒介批评方法,对另类媒体抱有一种更乐观、更务实的研究视野。

2.多种流向与网络结构视角下的国际媒体产品交换

在2010年之前,学术界对于在国际新闻报道中的各种不平衡、不平等的权力结构研究成果已经相当丰富了(Boyd-Barrett,2000; Thussu,2000)。不过,随着技术与社会等各种因素的发展变化,对非西方媒体不断成长这一现象的研究也开始增加了。因此,媒介信息流的研究分成了两种:一种是主流方向的研究,包括对美国主导的信息产品比如其新闻和时事的报道、信息生产机构比如CNN、ESPN、MTV、迪斯尼和好莱坞的研究;另一种是屠苏所指的次级流(或反向流)研究,比如以印度宝莱坞为代表的电影工业、对拉美电视剧以及半岛电台的新闻网络、以及后来对中国香港的凤凰卫视、阿拉伯的《新生活报》和伊斯兰在线网站的研究(Thussu,2009)。

虽然对国际媒体产品流向和交换的研究在2010年也相当突出,包括从电影、音乐、电视剧、跨界电视节目接受以及多种跨界信息流向的研究(如Fu&Sim,2010;Moon,Barnett,&Lim,2010; Breen,2010等),而且传统的单向或反向信息流的线性研究路径并未消减,但也出现了研究思路和方法上的新的突破。美国南加州大学安娜伯格传播学院杰德·米勒教授和挪威伯根大学奥利·莫杰斯教授(Miller,2010,p.213;Mjθs,2010,p.1032)都认为应该采取多种流向(multi-flow/multi-directional flows)的视角来解释全球化趋势下本地媒体的发展与演变。在米勒看来,美国电视虽然在欧洲媒介继续膨胀,但这并不是单向的信息流理论就能解释的。而真正突破全球信息流研究的线性层级思维的则是来自美国和韩国的三位学者的创新之作。穆恩、巴奈特和利姆将网络分析(network analysis)与聚类分析和多元回归分析等多种方法相结合,将传统的预测关系模式中国家的特质属性(如人口、GDP、语言、互联网使用等)纳入网络结构中关系属性的辨识,以此来综合考察全球音乐产品流的结构和特征(Moon,Barnett,&Lim,2010)。

3.“分散网络”下的信息秩序和权力模式

对于网络这一新兴的信息渠道,2010年的国际传播研究重点围绕网络上的国际信息秩序以及新媒体所代表的权力模式这两方面问题来展开。伊泰等人(Itai,Chang,&McCreery,2010)通过调查得出结论说,网络并没有克服国际新闻流向中固有的地缘政治等级秩序。在网络空间,新闻还是主要从中心国家流向边缘国家。利用网络的新闻组织继续在增强这种旧有的实践,一如既往地维持这种在各国早已存在的旧有的秩序。这一点在桑吉特·库马尔对谷歌地图的分析文章中得到共鸣(Kumar,2010)。库马尔认为,新媒体实体比如谷歌等代表了一种新型模式的权力,这种权力加强了威斯特伐利亚民族国家体系[10]。这种新型权力看似“无中心”,为了全球利益着想,但实际上这种“分散的网络”结构却越来越难以受到挑战。在全球秩序下,这种数字网络技术并不是如他们所宣称的消除了国际上旧有的等级制度,实际上反而是加剧了这种等级制度。

美国东北大学的马库斯·布林(Breen,2010)在对澳大利亚和美国签署的自由贸易协定后澳方受到美方支配的文化产业内多种跨界信息流向进行研究时,借鉴了技术决定论的推论逻辑。比如美国技术批评家威纳认为,“不平等的权力与不平等的意识”会造成社会的分层与社会的统一,如是便定义了社会的“机构与政治正确性”,同时控制信息流自身的物质条件也就被定义了(Winner,1977)。布林在数字鸿沟的基础上,提升了数字决定论,认为数字决定论的概念首先是区分了技术所导致的结构性不平等权力,因此,数字技术决定论特别能解释互联网的特殊功能,尤其是在辨别那些已取得霸权地位的数字网络在政治、经济与文化方面如何重新打造自身利益的时候。在此理论框架下,布林从澳大利亚文化产业政策和政治、国际数字网络基础结构和电子服务等方面进行分析,发现了美澳签订自由贸易协定后居于强势地位的美国对澳大利亚在传播贸易中的剥削和利用(Breen,2010)。在以往国际信息流研究中,这种对发达国家内部不平衡现象的考察特别是以技术决定论的路径来进行审视的分析并不多见。

(六)“帝国主义”理论实用性的再探索

虽然文化/媒介帝国主义学说自20世纪80年代后因国际发展形势及其自身缺陷,已不再是国际传播研究的主导范式,但依然有学者不断在理论和实践上寻求其支撑依据。这在2010年的研究中也得到了反映,主要表现在如下三个方面:

1.对帝国主义论争的再论证

澳大利亚学者克里斯蒂安·富克斯从信息、媒介和传播研究视角出发,来验证列宁对“帝国主义”经典定义中的五个特点在当今世界的适用性(Fuchs,2010)。他首先把当今理论界对“帝国主义”的论争派别划为三类:第一类处于论争光谱的一个极端点,强调“帝国主义在当今已经不存在,一个‘后帝国主义’帝国已经显现;第二类处于另一个极端,宣称“当今社会就是如同一百多年前的一个帝国主义时代,或者,一个新的帝国主义已经形成”;第三类处于中间地带,认为“帝国主义已经重新浮现且已经发生了质的转变,通过资本主义的发展和各种危机,资本主义新的特点已经产生,同时旧的特点又得以保存”。然后,富克斯利用列宁对帝国主义五个特征的概括(资本和生产的集中、金融资本与产业资本的融合、资本的输出、国际资本的垄断以及最强势的资本主义国家对整个世界的区域分割),依此来考察当代媒体与信息在世界政治经济生活中的角色,进而论证“新帝国主义是不是一个信息帝国主义”这个命题:

(1)在资本集中与信息工业方面,信息部门如电信、出版、通讯器材制造等是经济部门中最集中的行业,其中金融依然是最为集中的部门。(2)在金融资本与信息资本方面,信息公司在全球资本经济中很重要,全球资本也有信息化的趋势,但是与金融、石油与天然气工业相比,信息资本远不如它们重要。金融化、超级工业化和信息化是当今资本帝国主义的三大重要特征。(3)在资本出口与信息工业方面,金融、采矿、石油、贸易和信息是经济部门中外资投资最重要的部门。跨国信息公司并未在全球完全开放,但它们的运作、资产、员工、销售和利润都在一定程度上超越了它们本国的界限,因此,国家与跨国家的联系得以建立。富克斯的数据表明,跨国性(trans-nationality)只是新近出现的一种质变、一种措施、程度和趋势,而世界贸易与出口依然由与金融、超级工业相关的原油、汽车所主导而非信息所支配。(4)在经济鸿沟与世界信息公司方面,资本出口与世界贸易在地域上的分布与信息产品和信息服务的生产与扩散的部门分布是相同的,从全球层次来看,这些部门都为西方公司所主导。(5)就信息在世界政治划分上的作用而言,在新帝国主义时代,信息战是战争的重要特点之一。然而,战争的主要特点并不是也绝不会是信息的,其主要目标依然是消灭与打击敌人(Fuchs,2010)。

因此,在对照现实一一审视之后,基于各种数据的证明,富克斯认为在当今媒介和传播研究中应该重拾列宁的帝国主义理论。但是如果就此认为新帝国主义就是媒介或信息帝国主义,那是站不住脚的。因为这样一来,就会意味着信息取代了当今最为重要的经济集中、资本出口、世界贸易和战争这些基本特征(Fuchs,2010,p.57)。富克斯的这一观点,无疑点出了当今传播界学者容易掉入“媒介中心主义”的陷阱这一现象。

2.媒介信息文本偏向的揭示与解构

对媒介具体文本内容的分析往往被文化/媒介帝国主义学说的倡导者和批评者用以支撑或反驳其论断,特别是对媒体实践的批评。此类研究既可以是量化的内容分析(如Freeman,2010),也可以是以内容精读或迷思解构为路径的文本分析或话语分析(如Eko,2010;Garyantes&Murphy,2010;Schwartz-DuPre,2010等)。

弗里曼对《纽约时报》报道东南亚联盟及其成员国的跨时段内容分析发现,虽然东南亚联盟在亚洲政治和全球经济事务中发挥了重要作用,这些成员国也早已取得了政治上的相对独立,但在美国的主流媒体报道中,这些国家仍然是“影子”国家,远不及同属于中心国家并有着更强的文化接近性的欧盟那样具有新闻价值(Freeman,2010)。

来自美国爱荷华大学的莱昂比·伊科以神话叙述为理论框架来分析美国《波斯顿环球报》对非洲互联网系统建设报道的话语构建(Eko,2010)。《波斯顿环球报》的报道以西方把非洲作为“黑暗的大陆”这一初级原型来建构非洲互联网连接的事实,而这个初级原型由非洲是“二元的”、“最后的疆域”、“新的开始”和“拓荒英雄”这四个“迷思”组成。这些迷思把非洲物化为西方世界的衬托,解释了数字鸿沟,使信息技术决定论的意识形态得以自然化。伊科认为,国际记者援引“迷思”来为美国外事政策开脱,将非洲描述成西方的“他者”。这里,伊科对作为文本的信息进行了人类学的神话批评,解构了西方主流媒体对边缘国家传播实践所做的“他者化”建构,从侧面印证了媒介帝国主义的存在。

戴安娜·加里安蒂斯和普里西拉·墨菲运用计算机辅助文本分析法考察边缘国家与中心国家伊拉克大选新闻报道的框架,分析了CNN网站与半岛电视台网站的意识形态线索(Garyantes&Murphy, 2010)。尽管双方都提倡客观报道,但两个新闻组织所表达的意识形态却是截然相反。CNN的报道昭示了一种文化征服的意识形态,用偏向西方式民主的、煽动性的爱国主义的报道来定义选举。而半岛电视台的文本却揭示了对于美国的不信任、怀疑论的报道来定义选举,认为选举缺乏合法性,是混乱无序的。由此,加里安蒂斯和墨菲对文化帝国主义的意识形态的普遍性有了新的认识,不只是CNN这样的西方主流媒体做不到“全球客观”,另类媒体的半岛电视台也摆脱不了“南方”的“声音”这种传播意识定位。可以说,此篇论文见证了这样一种观点:在一个媒体全球化膨胀的时代,提供一种“全球客观”的视角是非常重要的。

(七)中东阿拉伯地区西方国际新闻实践的困境与探讨

2010年,“国际领域内的新闻学”这一议题聚类下的研究主要集中在三个方面:(1)对国际新语境下新闻生产领域的重点关注,特别是西方新闻实践在中东阿拉伯地区和其他新威权国家的种种矛盾与困境(如Kester,2010;Kester&Sakr,2010;Luyendijk,2010;Ruigrok,2010;Sakr,2010等);(2)“9·11”后西方和非西方媒体对穆斯林形象的新闻框架分析(如el-Nawawy&Khamis,2010;Ibrahim,2010;Mahony,2010等);(3)对美国主流媒体对外战争报道的研究(如Aday,2010;Harp,Loke,&Bachmann,2010;Sosale,2010等)。

1.在阿拉伯世界从事西方式新闻业的尴尬和建议

2006年,一位曾在中东从事新闻报道的名叫乔里斯·卢伊恩迪克(Joris Luyendijk)的荷兰籍记者出版了《像我们这样的人:中东报道的真相》一书,该书不但成为年度最畅销书之一,而且也引起了新闻业界的广泛热议。其主要观点就是:在专制的阿拉伯世界里从事西方式的新闻业是一个不可能的任务。因为在这种语境下从事的新闻生产,会遭受来自各方面的限制并导致新闻不能够被客观真实地报道的种种困境。那些生产出来的新闻内容也因经过了过滤、变形、人为操控、单向度且过于简化的尴尬情形而失真。对此,International Communication Gazette在2010年第1期特辟专辑进行讨论。[11]

在此专辑中,卢伊恩迪克本人也提供了一篇题为《超越东方主义》的文章(Luyendijk,2010),以其作为一个西方业内人士在中东5年来的观察和遭遇来阐明他的观点。他认为,在中东做新闻会有许多超出记者和媒介组织控制能力之外的因素,即使是一个精通当地语言,对种族中心主义与欧洲中心主义陷阱超级敏感的记者,其报道还是会产生甚至增强这些固有的刻板成见。原因主要出于搜集和陈述信息时的困境,特别是在非西方、非民主的语境下。

第一个困境就是,新闻是非常规的东西,因为新闻假定受众对日常生活(真实生活)是非常熟悉的。这里,卢伊恩迪克的意思是对中东报道的失真首先与新闻本身只关注异常的东西这一特性有关,记者因关注特例而使得其搜集的新闻材料并不代表生活的常规/真实生活。这一点具有普遍性。而且,放在阿拉伯语境下的新闻报道还有另外的一个困境,也即来自那些“警察国家”(police states)的原因。卢伊恩迪克认为,在这些专制国家里(比如叙利亚),由于缺乏法律意识,对新闻的存在形式和获取,新闻信息本身的性质,以及如何把信息妥当地传到西方受众,特别是那些对非民主国家没有第一手经验的受众那里的可能性,都会产生严重影响(Luyendijk,2010,pp.12-13)。

来自阿拉伯世界特有的困境还有很多,比如一个紧迫的问题就是,西方对阿拉伯独裁的支持有多深、有多广这些类似话题几乎不可能在现存的西方新闻业制度下被纳入议程。对于西方的共谋,阿拉伯世界几乎都会一致保持缄默,但这不能仅仅归咎于意识形态问题。卢伊恩迪克与那些坦率的自由主义者交谈过,了解到那些曾被伊拉克打击过的人其实也反对伊拉克对科威特的入侵,但这些人同样不相信美国真能给他们带来民主。对于巴以冲突中来自阿拉伯世界与西方世界的有色报道问题,卢伊恩迪克认为这种报道有一系列困境,很难分辨,因为媒体双方都想操控报道,只不过美国和以色列拥有更广泛的控制权。除此之外,卢伊恩迪克还以业内人士的视角道出了导致新闻欧洲中心主义的诸多原因,比如经费、不同受众的知识背景和注意力、新闻对时间的固有要求、新闻业风格/体裁/种类的问题、语言与叙述的限制、新闻机构动态的内部官僚政治问题等(Luyendijk,2010,pp.13-18)。

为了增强新闻业的透明度,消除新闻业本身在搜集材料和陈述时所固有的限制,卢伊恩迪克还提出了五条建议,从中可见他本人对“新闻透明性报道”矢志不移的追求。这五条建议是(Luyendijk,2010,pp.18-21):(1)记者必须让阅听人明白,他们收看的是新闻,是例外。比如“9·11”事件后媒体每天向观众播放那些穆斯林是如何行为不端的节目。但这些砸毁车辆、烧毁旗帜、呼号着可怕口号的人不过是阿拉伯穆斯林中的0.0001罢了。(2)记者应该明白,在新闻业内并不是一种方法就能对付所有情况的。比如,在开放的社会体系中的舆论与非民主制国家的民意就不是一回事。那么新闻业需要的就是记者应该找到一种方式和思想去阐明这一点,使得报道专制国家与民主制国家的方式有所区别。发现这些威权国家的秘密,阐明在这些国家缺乏法律的后果,同时,让多数公众明白新闻业中所谓的“结构模糊性”(structural ambiguity)是新闻分析家和记者不可克服的、社会体系固有的缺陷所造成的。比如在独裁和被占领国家的社会本身就是非常不透明的。(3)在冲突中,媒介组织应该找到增强报道透明性、选取材料的方法,应该更加强调“主观能动性”,而不是躲在客观性诺言的背后。(4)媒体需要找到其操作领域内的准确位置,比如在拉马拉向以色列士兵投掷石头的那些男孩这样的画面,既不是假的,也不全是真的。新闻工作者得找到真正能分析这些复杂情况的工具,那么我们的媒体就得明白行业内部的动态性。比如,新闻机构内部也应该有一个诚实的评估机制。(5)在陈述中记者应该努力把排他性叙事(exclusive narratives)融合成元叙事(metanarrative)。最后,卢伊恩迪克提出,作为记者,应该努力打破客观性这一迷思,并与那些强者、能直接给弱的那方扣帽子的情形做斗争,而非只谈影响报道的那些复杂问题。

2.客观新闻报道的迷思和争议

对于卢伊恩迪克以上的观点,特别是在专制国家从事客观新闻报道是一个“迷思”这一看法得到了其他学者类似的回应。比如,鲁伊格罗克对卢伊恩迪克所提到记者在中东国家获取新闻的困境,比如新闻源缺乏、不同领导对记者的操控等问题深有感触,他从记者在报道威权政体和冲突时记者自身的伦理道德的角度出发来证实卢伊恩迪克论点的正确性(Ruigrok,2010)。而萨克尔所选取的案例是2008年由于埃及自相矛盾的媒体法律,对新媒介和记者的审查给外事新闻报道以及对西方媒体的读者交流所造成的困扰(Sakr,2010)。

荷兰鹿特丹伊若斯马斯大学媒介传播与文化研究中心的伯纳德特·凯斯特在1982年到2008年间对11位在莫斯科做驻外记者的荷兰人进行了调查,将其置于俄罗斯当代政治环境的变迁之中,对这些驻外记者获取新闻信源路径以及信源的可靠性问题进行了考察(Kester,2010)。凯斯特指出,“只要记者不把自己当做传递者,那么记者就有可能以某些已经被广泛接受的描述框架来呈现。也会因此而出现把某些新闻片段置于优于其他新闻片段地位的行为”。这一点呼应了卢伊恩迪克有关记者选取材料进行报道的主观性的观点。同时,凯斯特还强调了其他的因素,比如新闻解读人以及对新闻接受产生影响的文化、社会体制等大环境。他认为,问题不在于记者是信息传递者还是议题解读者,而在于对事件和话语进行解读的读者、听众和观众所处的大环境,也即伯科威茨所说的,“记者获取信源的国家会影响新闻,部分原因是体制上的差别,但也有部分原因来自于媒体在特定文化中的作用”(Berkowitz,2009)。

然而,对卢伊恩迪克的观点,同时也存在着争议。比利时根特大学的两位学者安尼罗尔·德普雷与卡林·雷伊梅克在使用内容分析法和深度访谈法研究了佛兰德语报纸对巴勒斯坦两次暴力反抗以色列的报道后认为,以前很多作者宣称西方媒体对巴以冲突的报道是充满偏见与不平衡的,那是因为他们忽视了欧洲的新闻报道,而且他们的研究结果几乎不对职业记者的观点进行对照(Deprez&Raeymaeckers,2010)。两位学者的研究显示,比利时的弗兰德语报纸对两次巴以冲突的报道呈现了一个相当平衡的方式。

3.中东穆斯林刻板形象的框架分析

“9·11”事件后,伊斯兰和穆斯林成为媒体再现最突出的问题之一,涌现出一大批聚焦于西方媒体如英国、美国、澳大利亚媒体对中东“穆斯林他者”刻板形象的研究。这些研究虽然从当代视角来审视这个全球性话题,但往往通过“西洋镜”来呈现,采用的是西方与非西方、穆斯林与非穆斯林这样的二分法。美国旧金山州立大学的迪娜·伊布拉西姆(Ibrahim,2010)虽然也是从西方语境来研究穆斯林报道框架的转换,从而挖掘媒体与政府组织的关系,但是与以往缺乏具体语境和研究背景的同类研究相比,伊布拉西姆不仅梳理了伊斯兰在美国媒体中的地位是如何演进的,而且也从新的角度揭示了国际新闻生产中新闻不透明性产生的一些原因。

从20世纪70年代到20世纪80年代,对伊斯兰的新闻主要聚焦在伊朗革命和人质危机上,这就奠定了把伊斯兰与恐怖主义联系起来的基调(Adnan,1989),美国媒体框架也由过去所热衷的肚皮舞和沙漠未开化的野蛮人等之类的东方主义媒体再现向宗教狂表征转变。80年代至今,哈马斯与真主党之类的群体形象持续被西方以优越姿态解读为恐怖组织而非与伊斯兰被占领做斗争的群体(Said,1997)。苏联解体后,伊斯兰成了所谓的“全球威胁”,代替共产主义成为了西方的敌人。由苏联垮塌而造成的美国外交政策的真空,便由“伊斯兰恐怖”的宣传主题所填补(Lueg,1995)。冷战结束之后,美国外交政策开始转而支持伊斯兰原教旨主义,但西方人对伊斯兰还是误解的,造成这种局面主要还是美国媒体的责任,因为他们对伊斯兰的报道通常是充满了恐惧,而且常常聚焦于各种危机(参见Adnan,1989;Said,1997;Sheikh,Price,&Oshagan,1995等研究)。这样一来,也就导致了对伊斯兰整体画面描述的模糊性(Ibrahim,2010)。

在对美国媒体伊斯兰情结进行历史诊断的同时,伊布拉西姆利用美国著名的传播学家罗伯特·恩特曼的“层级活化模式”(cascading activation model)(Entman,2003),来解析美国媒体在“9·11”前后对穆斯林报道的框架转变,进而研究新闻的透明性问题。在恩特曼的“层级活化模式”中,意识形态层级对新闻内容的影响最明显地来自于政府的政策和态度。伊布拉西姆发现,在冷战中,对共产主义的报道是负面的,因为美国新闻业记者都假定资本主义是最有效的政治、经济和社会意识形态。这个例子表明西方的新闻记者(有意或者无意的)采用了来自政府的政策,对主流的范式不加质疑,没有表示出很重要的独立意识。而在“9·11”袭击之后的美国记者也是如此(Ibrahim,2010,p.113)。

伊布拉西姆以美国ABC、CBS与NBC在“9·11”袭击之后14天以内的晚间新闻报道为研究样本,发现两种媒体框架下的穆斯林:一个是“内部的、和我们一起的”居住在美国的穆斯林,这些内部的穆斯林虽然可疑,但大部分是爱好和平和包容的,这个“内部的伊斯兰是最和平的宗教”;另一个是“外面的、反对我们的”居住在美国之外特别是来自巴基斯坦、阿富汗和伊朗的穆斯林,这个“外部伊斯兰是暴力的,喜好讨伐异教的”。这种鲜明的区分映射了当时布什政府实行的打击针对国内穆斯林的仇恨犯罪、一致对外的政策。不过,伊布拉西姆也指出,这种对伊斯兰的报道并不是一边倒的,这种报道框架,不过是美国媒体为适应美国国内和国际事件快速展开而变化中的一部分。未来对伊斯兰的报道框架研究应该包括由谁生产和发布新闻这样的视角来进行,也只有如此,人们才能理解导致报道变形的多种困境和限制(Ibrahim,2010)。

除了将新闻置于西方语境从而来理解和剖析伊斯兰报道的路径外,另有一些研究则从非西方的角度来分析其他地区的伊斯兰穆斯林形象及其相关问题,比如马霍尼(Mahony,2010)以比较的视野考察了澳大利亚与印度尼西亚媒体对印尼穆斯林报道的显著差异,也有学者从伊斯兰世界内部的伊斯兰新兴媒体如网站论坛来研究伊斯兰年轻人的身份认同与公共领域的关系(el-Nawawy& Khamis,2010)。这些视角独特的研究无疑给当代国际传播研究注入了新鲜血液。

(八)美国对外政策和战争:媒体与政府关系的再检视

美国主流媒体在全球新闻生产方面的优势一直是有目共睹的,而美国新闻主流媒体对战争报道的关注也就成为了国际传播研究中一个焦点话题。2010年,媒体与政府关系这个传统的研究视角依然主导了美国主流媒体战争报道的研究,以此来透视媒介体系如何影响新闻生产和新闻话语框架。

1.指标理论假设的验证

在媒体对舆论的影响方面,持批评路径的研究者更强调记者新闻话语制作和传播信念以及构建意义方面的权力。尤其是在战争危机时,记者的角色更为重要,因为人们无法亲自见证新闻的发生。然而过去的研究显示,记者选取文本形成新闻的过程中,消息源对新闻内容有着支配性的效果,甚至有人提出,“新闻不一定是发生了什么,而是消息源说发生了什么”(转引自Harp,Loke,&Bachmann,2010)。而且,记者特别依赖的常规信息源是行业精英和官方。针对媒体与政府的关系,美国当代颇负盛名的政治传播学学者兰斯·班尼特(Lance Bennett)1990年曾提出过一个相当著名的指标理论(index theory)。指标理论假设指出,记者倾向于从当权者中不同的视角来呈现政治议题,这也就意味着当不同观点再现于新闻时,记者倾向于在各种政策立场中或在官方讨论范围内反映出一种“权力的平衡”。因此,主流新闻记者通常会依赖政府官员的视角,以反映出各方官员就一个既定话题所表达出的“一致和冲突”程度。该理论解释了政治新闻中观点的狭窄性和政府声音的主导性,因为官方的公共表述从本质上限制了报道的话语界限;同时它也有助于解释为何不同声音在新闻中几乎缺失,因为官方讨论以外的意见,特别是对立的意见,在主流媒体话语中很难找到空间(Harp,Loke,&Bachmann,2010)。

指标理论在提出之后有很多实证研究对其进行了验证,结果却不尽一致。美国德克萨斯大学奥斯汀分校的三位学者达斯廷·哈普等人认为,可以在某些细微的方面,从话语的历时转向(比如随战争时段的不同而从支持到反对战争)的考量,来对指标理论进行修补(Harp,Loke,&Bachmann,2010)。在对美国新闻周刊《时代》的内容分析中,他们将时间维度纳入研究,重点关注了2003—2007年间伊拉克战争中持不同意见的官方(美国和伊拉克的政府和军方官员)、平民(美国人和伊拉克人)以及不同于政府观点的记者等三类消息源。结果发现,媒体所反映的不同于官方的意见在时间段上有所变化。在战争初期媒体依赖于官方消息来源,其对美国政府对外政策持支持态度的原因很明显:记者一是出于爱国主义的考虑,二是怕抵消政府对战争所做的努力,第三也是担心那些冒生命危险的军队责骂这些记者胆小怕事,只关注那些持异议者的声音。在此阶段,指标理论对记者的假设是支持的。但民意后来发生了转向、分裂,且更多的是来自官方内部,比如军队对政府的批评,记者这时更多地关注不同政见者的声音。这时候指标理论中的假设不再发生作用。总之,从战争开始到结束,对美国战争的批评一直存在。美国平民与伊拉克民众确实有发声的空间,而且记者也越来越敢于发出不同声音。

在笔者看来,哈普等人的研究实际上是进一步从时间维度上验证而非修补了指标理论,因为该理论还有一点为人忽略的假设是,新闻中与政府框架相反的报道框架最有可能存在于持反对意见的精英层,反框架的出现取决于媒体在多大程度上拒绝较为明显的政府框架设计。也即如上述结果所反映的,随着伊拉克战争的演进,由于政府官方内部出现了分歧,持不同意见的声音才开始越来越多地得到表达。

这种反框架在斯恩·阿戴(Aday,2010)的研究中也得到了证实,他发现新闻中反布什政府的对立框架主要来自于民主党成员,但是阿戴的研究重点在于对美国媒体报道的另一种批评,即在战争冲突中过多报道坏消息,正如布什政府所责难的那样。阿戴比较了NBC晚间新闻和FOX新闻频道有关2005年美国对伊拉克和阿富汗战争的报道,探究布什政府与媒体之间的恩怨以及现政府精英、民意和媒体三者之间的关系对新闻产生的影响。结果发现,虽然这两个电视新闻频道都注重战争冲突中的负面消息,但是它们对这些坏消息都进行了淡化处理,而并非如布什所指责的那样,媒体只夸大其词,专注坏消息,以此影响民意。有关外交政策的民意,很大程度上受到精英党派暗示与个人既有的政治偏向的相互作用的影响。但是另一方面,亦如指标理论所假设的,阿戴的研究也表明,布什政府一般要比其他的精英消息源更有权力获得引用。

2.构建“想象的共同体”:“9·11”后美国媒体自主权问题

西方媒体主流研究中,除了对精英消息源与新闻媒体关系的批评之外,一直以来都有学者在解构美国民主体系下媒体自主权的神话(如Kellner,1992;Raboy&Dagenais,1992)。如何重新审视媒体与政府之间的关系以及媒体自主权问题,在因“9·11”情结促使美国的爱国主义情绪高涨后愈发凸显其意义,并受到媒介研究者的重视。美国爱荷华大学新闻与大众传播学院的苏加莎·索萨勒教授(Sosale,2010)追问的不再是评估媒体在多大程度上构成自主机构的问题,她更加关注的是作为美国领军新闻报纸的《纽约时报》在“9·11”后试图构建一种自主感的努力。

在分析“9·11”后头3个月里《纽约时报》对美国媒体(包括报刊、广播、书籍出版、广告、公共关系、电影、录像和新媒体如在线报纸等)的新闻报道中,索萨勒发现了指向媒体与政府关系的两种主要机制:一种是以清晰可辨的方式宣称独立自主于政府,特别是在批评政府与战争的关系以及战争期间政府试图控制媒体时;另一种机制则显然存在于媒体与政府合作的报道中,在此情形下,媒体一方自愿表现出协商和一致。《纽约时报》上周期性出现的美国媒体独立于政府控制的论断,表明了该报试图建立起一种自主的民族媒体领域的种种努力(p.220)。与其他同类研究相比,索萨勒的研究独到之处,并不在于这种机制的发现,也不在于对这种机制的批判或认同,而是在于她将这种媒体努力置入于全球化背景下对美国整体“媒介景观”和民族媒体“共同体”的构建的审视中。

借用著名的人类学家本尼迪克特·安德森经典之作《想象的共同体》所提出的理论概念,索萨勒重点考察了安德森的三个标准(边界、主权和共同体)是如何显现在围绕媒体而建构一个想象的共同体的新闻话语中[12],其具体研究问题是,“9·11”事件后,《纽约时报》的新闻话语是如何将美国媒体定位成读者的一片民族空间的。上述关于媒体与政府关系机制的发现和讨论,便是在三个标准之一“主权”这一框架下展开的。在索萨勒的分析下,《纽约时报》对美国电视新闻网如CNN与好莱坞的报道,尽管对政府的批评有局限性,但该报的报道确实表明了该报为读者建立起一个独立的美国媒体主权空间的努力。

与美国媒体主权空间密切相关的是对构建“我们的媒体”边界的分析。这种构建首先以两种新闻为主线:一是描述记者对世贸中心被袭击之后的反应,如《财富》杂志对华尔街生活的观察;二是报道全球观众见证下的好莱坞的反应,如好莱坞明星、音乐家等名人在全球播放的节目中发表看法,该节目以“美丽的美国”的歌曲结尾,利用名人效应来争取美国民众与其他国家的支持和同情。其次,另一种划定美国媒体空间边界的方法则明显地体现在区分美国媒体对此议题的报道与“他者”媒体对阿富汗战争的报道中,特别是对来自阿拉伯世界的“他者”媒体,尤以阿拉伯半岛电视台为主。

在分析“我们的媒体”边界和媒体自主权空间的构建的基础上,索萨勒进一步展开对建立一个民族媒体的共同体的探讨。在共同体的概念里,争议关系与和谐关系一样是其整体构成的部分(Creed,2004)。在《纽约时报》中,美国媒体被描绘成一种既相互批评又相互合作的机构。在美国媒体自我参照的实践中,显现出一个鲜明的美国民族媒体。《纽约时报》通过批评、赞扬,有时候甚至是超党派的报道,创造出了一个明确的“我们的媒体”意识(Sosale,2010)。

索萨勒的研究表明,新闻话语可以把媒体与文化工业的符号空间转换成民族主义的能指,特别是在战争与危机期间。通过各种机制,一个民族的媒介景观得以建构,并将全球媒体拉入到民族媒体的范围里(Sosale,2010)。

参考文献

[1][美]弗雷德里克·西伯特、西奥多·彼得森、威尔伯·施拉姆著,戴鑫译,展江校.传媒的四种理论[M].北京:中国人民大学出版社.2008.

[2][英]詹姆斯·卡伦、[韩]朴明珍著,卢家银等译.去西方化媒介研究[M].北京:清华大学出版社.2011.

[3][英]科林·斯巴克斯著,刘舸、常怡如译.全球化、社会发展与大众媒体[M].北京:社会科学文献出版社.2008.

[4][英]达雅·屠苏著,董关鹏主译.国际传播:延续与变革[M].北京:新华出版社.2004.

[5]周翔.盖尔顿和鲁格国际新闻因素论及其理论发展和相关研究方法的再思考.新闻学论集[J](第20辑),北京:经济日报出版社,2008:198-215.

[6]赵月枝.传播与社会:政治经济与文化分析[M].北京:中国传媒大学出版社.2011.

[7]Aday,S.(2010).Chasing the bad news:An analysis of 2005 Iraq and Afghanistan war coverage on NBC and Fox News Channel.Journal of Communication,60,144-164.

[8]Adnan,M.(1989).Mass media and reporting Islamic affairs.Media Asia 16,63-70.

[9]Alatas,S.F.(2006).Alternative discourses in Asian social science.New Delhi:Sage.

[10]Alatas,S.H.(1974).The captive mind and creative development.International Social Science Journal,36,691-699.

[11]Altschull,J.H.(1984).Agents of power:The role of the new media in human affairs.New York:Longman.

[12]Anderson,B.(1983).Imagined communities:Reflections on the origin and spread of nationalism.London:Verso.

[13]Anonymous.(2010).Editorial:Chindia and global communication.Global Media and Communication,6(3),243-246.

[14]Anokwa,K.,Lin,C.A.,&Salwen,M.D.(Eds.)(2003).International communication:Concepts and cases.Thomas Wadsworth.

[15]Appaudurai,A.(1990).Disjuncture and difference in the global culture economy.Public Culture,2(2),1-24.

[16]Bailie,M.(1997).Critical communication pedagogy:Teaching and learning for democratic life.In M.Bailie,&D.Winseck(Eds.),Democratizing communication?Comparative perspective on information and power.Hampton Press.

[17]Balch,A.(2010).Sending and receiving:The ethical framing of intra-Eu migration in the European press.European Journal of Communication,25(4),382-397.

[18]Bell,D.(1973).The coming of post-industrial society.New York: Harper Colophon Books.

[19]Berkowitz,D.A.(2009).Reporters and their sources.In K.Wahl-Jorgensen&T.Hanitzsch(Eds.),The handbook of journalism studies(pp.102-115).New York:Routledge.

[20]Biltereyst,D.(1991).Resisting American hegemony:A comparative analysis of the reception of domestic and US fiction.European Journal of Communication,7,469-497.

[21]Boyd-Barret,O.(1977).Media imperialism:Towards an international framework for an analysis of media systems,In J.Curran,M.Gurevitch&J.Woollactoo(Eds.),Mass Communication and Society(pp.116-135).London:Edward Arnold.

[22]Boyd-Barrett,O.(2000).National and international news agencies: Issues of crisis and realignment.International Communication Gazette,62(1),5-18.

[23]Boyd-Barrett,O.(2010).Assessing the prospects for an Asian reconfiguration of the global news order.Global Media and Communication,6(3),346-356.

[24]Braman,S.(2002).A pandemonic age:The future of international communication theory and research.In W.B.Gudykunst,&B.Mody (Eds.),Handbook of international and intercultural communication (pp.399-409).Thousand Oaks,CA:Sage.

[25]Breen,M.(2010).Digital determinism:Culture industries in the USA-Australia Free Trade Agreement.New Media&Society,12 (4),657-676.

[26]Castells,M.(1996).The rise of the network society,the information age:Economy,society and culture vol.I.Cambridge,MA:Blackwell

[27]Castells,M.(1997).The power of identity,The information age: Economy,society and culture vol.II.Cambridge,MA:Blackwell.

[28]Castells,M.(1998).End of millennium,the information age: Economy,society and culture vol.III.Cambridge,MA:Blackwell.

[29]Chadha,K.,&Kavoori,A.(2009).The cultural turn in international communication.Journal of Broadcasting&Electronic Media,53(2),336-351.

[30]Chaff,H.S.,&Rogers,E.M.(1997).The establishment of communication study in America.In W.Schramm(Ed.),The beginnings of communication in America:A personal memoir (pp.125-153).Thousand Oaks,CA:Sage.

[31]Chang,S.K.,Himelboim,I.,&Dong,D.(2009).Open global networks,closed international flows:World system and political economy of hyperlinks in cyberspace.International Communication Gazette,71(3),137-159.

[32]Chang,T.K.(1998).All countries not created equal to be news: World system and international communication.Communication Research,25(5),528-563.

[33]Chang,T.K.,Lau.T.,&Hao,X.M.(2000).From the UnitedStates with news and more:international flow,television coverage and the world system.International Communication Gazette,62(6),505-522.

[34]Chang,T.K.,Shoemaker,P.J.,&Brendinger,N.(1987).Determinants of international news coverage in the U.S.Media.Communication Research,14(4),396-414.

[35]Chaudhary,A.G.(2001).International news selection:A comparative analysis of negative news in the Washington Post and the Daily Times of Nigeria.Howard Journal of Communication,12 (4),241-254.

[36]Chitty,N.(2009).International communication for global engagement.Keynote speech at the Forum of Media and Communication Higher Education,Global Dialogue Innovation,Collaboration and Action.In connection with the 55th anniversary of the Communication University of China,Beijing.

[37]Chitty,N.(2010).Mapping Asian international communication.Asian Journal of Communication,20(2),181-196.

[38]Choi,Y.J.(2010).A new trend in Asian news flows:Proceedings of the OANA summer congress,challenges and opportunities for news agencies,21-24 April.Seoul:Yonhap News Agency/OANA.

[39]Cox,R.(1996).A perspective on globalization.In J.Mittelman (Ed.),Globalization:Critical reflection.Lynne Rienner Publisher.

[40]Creed,G.(2004).Constituted through conflict:Images of community(and nation)in Bulgarian rural ritual.American Anthropologist,106(1),56-70.

[41]Cunningham,S.,Silver,J.,&Zhao,E.J.(2010).Screens Chindia:Innovation in online film distribution.Global Media and Communication,6(3),302-308.

[42]Curran,J.(1990).The new revisionism in mass communication research:A reappraisals.European Journal of Communication,5(2/3),135-164.

[43]Curran,J.,&Gurevitch,M.(1991).Mass media and society.London:Edward Arnold.

[44]Curran,J.,&Park,M.J.(Eds.).(2000).Dewesternizing media studies.London:Routledge.

[45]Curtin,M.(2010).Comparing media capitals:Hong Kong and Mumbai.Global Media and Communication,6(3),263-270.

[46]Delia,J.G.(1987).Communication research:A history.In C.R.Berger&S.H.Chaffer(Eds.),Handbook of communication science(pp.20-98).Newbury Park,CA:Sage.

[47]Deprez,A.&Raeymaeckers,K.(2010).Bias in the news?The representation of Palestinians and Israelis in the coverage of the first and second Intifada,International Communication Gazette,72(1),91-109.

[48]Dennis,E.,&Wartella,E.(Eds.).(1996).American communication research:The remembered history.Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum.

[49]D'Haenens,L.(2005).Euro-vision:The portrayal of Europe in the quality press.Gazette,67(5),419-440.

[50]Dissanayake,W.(2007).Nagarjuna and modern communication theory.China Media Research,3(4),34-41.

[51]Downing,J.D.(1996).Internationalizing media theory:Transition,power,culture.London:Sage.

[52]Eko,L.(2010).New technologies,ancient archetypes:The Boston Globe'sdiscursive construction of internet connectivity in Africa.Howard Journal of Communications,21(2),182-198.

[53]El-Nawawy,M.,&Iskandar,A.(2003).Al-Jazeera:The story of the network that is rattling governments and redefining modern journalism.Boulder,CO:Westview Press.

[54]El-Nawawy,M.&Khamis,S.(2010).Collective identity in the virtual Islamic public sphere:Contemporary discourses in two Islamic websites.International Communication Gazette,72(3),229-250.

[55]El-Nawawy.M.,&Powers,S.(2010).Al-Jazeera English:A conciliatory medium in a conflict-driven environment?Global Media and Communication,6(1),61-84.

[56]Entman,R.M.(2003).Cascading activation:Contesting the White House's frame after 9/11.Political Communication,20,415-432.

[57]Etling,B.,Kelly,J.,Faris,R.&Palfrey,J.(2010).Mapping the Arabic blogosphere:politics and dissent online.New Media&Society,12(8),1225-1243.

[58]Fejes,F.(1981).Media imperialism:An assessment.Media,Culture&Society,3(3),281-289.

[59]Fischer,H.D.,&Merrill,J.C.(1970).International communication:Media,channels,functions.New York:Hastings House.

[60]Fortner,R.S.(1993).International communication:Media,channels,functions.New York:Hastings House.

[61]Frank,A.G.(1969).Capitalism and underdevelopment in Latin America:Historical studies in Chili and Brazil.New York:Monthly Review Press.

[62]Frederick,H.(1992).Global communication and international relations.Belmont:Wadsworth.

[63]Frederick,H.(1993).Global communication and international relationships.Fort Worth,TX:Harcourt Brace.

[64]Frederick,H.(1993).International communication:History,conflict,and control of the global metropolis.Belmont,CA: Wadsworth.

[65]Freeman,B.C.(2010).Through a western lens:Portrayals of a‘rising’Asian and its member countries in The New York Times.International Communication Gazette,72(3),269-285.

[66]Freire,P.(1970).Pedagogy of the oppressed.New York:Seabury Press.

[67]Fu,W.W.,&Sim,C.(2010).Examining international country-to-country flow of theatrical films.Journal of Communication,60,120-143.

[68]Fuchs,C.(2010).Newimperialism:Information and media imperialism?Global Media and Communication,6(1),33-60.

[69]Fukuyama,F.(1992).The end of history and the last man.New York:Avon Books.

[70]Galtung J.&Ruge,M.H.(1965).The structure of foreign news.Journal of Peace Research,2,64-91.

[71]Galtung,J.,&Vincent,R.(1992).Global glasnost:Toward a new world information and communication order?Cresskill,N.J.: Hampton Press.

[72]Garyantes,D.J.,&Murphy,J.P.(2010).Success or chaos? Framing and ideology in news coverage of the Iraqi national elections.International Communication Gazette,72(2),151-170.

[73]Gatua,M.W.,Patton,T.O.&Brown,M.R.(2010).Giving voice to invisible women:‘Fire’as model of a successful women's community radio in Africa.Howard Journal of Communications,21 (2),164-181.

[74]Gerbner,G.,Mowlana,H.,&Nordenstreng,K.(1993).The global media debate:Its rise,fall and renewal.Norwood,N.J.:Albex.

[75]Giddens,A.(1990).The consequences of modernity.Stanford University Press.

[76]Giddens,A.(2002).Runaway world,how globalisation shape our lives(2nd ed).London:Profile.

[77]Golding,P.(1977).Media professionalism in the Third World:The transfer of an ideology.In J.Curran,M.Gurevitch&J.Woollacott (Eds.),Mass communication and society.London:Edward Arnold.

[78]Graf,A.(2010).Electronic orientalism?The afterlife of Syed Hussein Alatas'The myth of the lazy native in online databases.New Media&Society,12(5),835-854.

[79]Gunaratne,S.A.(2010).De-Westernizing communication/socialscience research:Opportunities and limitations.Media,Culture&Society,32(3),473-500.

[80]Gunaratne,S.A.(2008).Falsifying two Asian paradigms and dewesternizing science.Communication,Culture&Critique,1(1),70-82.

[81]Gunaratne,S.A.(2005).The Dao of the press:A humanocentric theory.Cresskill,NJ:Hampton Press.

[82]Gupta,V.S.(2005).International communication:Contemporary issues and trends in global information revolution.New Dlhi:Ashok Kumar Mittal.

[83]Habermas,J.(2001).Why Europe needs a constitution.New Left Review,11,5-26.

[84]Hallin,D.C.&Mancini,P.(2004).Comparing media systems: Three models of media and politics.Cambridge:Cambridge University Press.

[85]Hamelink,C.J.(1983).Cultural autonomy in global communication:A human rights perspective.London:Sage.

[86]Hamelink,C.J.(1994).The politics of world communication:A human rights perspective.London:Sage.

[87]Hamelink,C.J.(1995).World communication:Disempowerment and self-empowerment.London:Zed.

[88]Hannerz,U.(1990).Cosmopolitans and locals in world culture.In M.Featherstone(Ed.),Global culture:Nationalism,globalization and modernity(pp.237-251).London:Sage.

[89]Hardy,J.(2008).Western media systems.London:Routledge.

[90]Harp,D.,Loke,J.,&Bachmann,I.(2010).Voices of dissent in the Iraq war:Moving from deviance to legitimacy?Journalism and Mass Communication Quarterly,87(3/4),144-164.

[91]Hatchen,W.A.(1981).The world news prism:Changing media,changing ideologies.Ames,IA:Iowa State University Press.

[92]Hatchten,W.A.(1992).The world news prism:Changing media ofinternational communications(3rd ed.).Iowa State Press.

[93]Held,D.,McGrew,A.,Goldblatt,D.&Perraton,J.(1999).Global transformations:Politics,economics and culture.Cambridge:Polity Press.

[94]Hester,A.(1973).Theoretical considerations in predicting volume and direction of international information flow.Gazette,19,238-247.

[95]Hovland,C.I.,Janis,I.,&Kelley,H.(Eds.).(1953).Communication and persuasion:Psychological studies of opinion charge.New Haven,CT:Yale University Press.

[96]Hu,Z.,&Zhang,L.(2010).Dragon and Elephant:Who will win: Chindia in the Chinese netizen's view.Global Media and Communication,6(3),374-377.

[97]Hur,K.(1982).International mass communication research:A critical review of theory and methods.In M.Burgoon&N.E.Doran (Eds.),Communication Yearbook.Vol.6.(pp.531-554).Beverly Hills.CA:Sage.

[98]Hutchins Communication on Freedom of the Press.(1946).People speaking to peoples:A report on international mass communication.Chicago:University of Chicago Press.

[99]Ibrahim,D.The framing of Islam on network news following the September 11th attacks.International Communication Gazette,72 (1),111-125.

[100]Itai,H.,Chang,T.-K.,&McCreery,S.(2010).International network of foreign news coverage:Old global hierarchies in a new online world.Journalism and Mass Communication Quarterly,87 (2),297-331.

[101]Jayaweera,N.(1988).Some tentative thoughts on communication theory and Advaita Vedanta.In W.Dissanayake(Ed.),Communication theory:The Asian perspective(pp.56-68).Singapore: Amic.

[102]Joye,S.(2010).Reflections on inter press service:Evaluating the importance of an alternative news voice.Global Mediaand Communication,6(1),121-125.

[103]Karim K.H.(2004).Re-viewing the‘national’in‘international communication’:Through the lens of the diaspora.The Journal of International Communication,10(2),90-129.

[104]Katz,E.,&Wedell,G.(1978).Broadcasting in the Third World.Cambridge,MA:Harvard University Press.

[105]Kellner,D.(1992).Television,the crisis of democracy and the Persian Gulf war.In M.Raboy&B.Dagenais(Eds.),Media,crisis and democracy:Mass communication and the disruption of social order(pp.44-62).Newbury Park,CA:Sage.

[106]Kester,B.(2010).The art of Balancing:Foreign correspondence in non-democratic countries:The Russian case.International Communication Gazette,72(1),51-69.

[107]Kester.B.,&Sakr,N.(2010).Introduction:Transparency in foreign news reporting.International Communication Gazette,72 (1),5-7.

[108]Kraidy M.(2002).Hybridity in cultural globalization.Communication Theory,12(3),316-339.

[109]Kuhn,T.S.(1964).The structure of scientific revolutions.Chicago:University of Chicago Press.

[110]Kumar,S.(2010).Google earth and the nation state:Sovereignty in the age of new media.Global Media and Communication,6 (2),154-176.

[111]Lasswell,H.D.(1952-1953).Psychological policy research and total strategy.Public Opinion Quarterly,16,491-500.

[112]Lee,C.-C.(1981).Media imperialism reconsidered:The homogenizing of television.Beverly Hills,CA:Sage.

[113]Lerner,D.(1958).The passing of traditional society:Modernizing the Middle East.Glencoe,IL:Free Press.

[114]Lerner,D.(1977).Communication and development.In D.Lerner&M.L,Nelson(Eds.),Communication research:A half-century appraisal(pp.148-166).Honolulu,HI:East-West Center.

[115]Liebes,T.,&Katz,E.(1990).The export of meaning:Cross cultural readings of‘Dallas’.New York:Oxford University Press.

[116]Longworth,R.(1998).Global squeeze:The coming crisis for first world nation.Contemporary Books.

[117]Lueg,A.(1995).The perception of Islam in western debate.In J.Hippler&A.Lueg(Eds.),Thenextthreat:Western perceptions of Islam.Boulder,CO:Pluto Press.

[118]Lustyik,K.(2010).Transnational Children's Television:The case of Nickelodeon in the South Pacific.International Communication Gazette,72(2),171-190.

[119]Luyendijk,J.(2010).Beyond orientalism.International Communication Gazette,72(1),9-20.

[120]Mahony,I.(2010).Diverging frames:A comparison of Indonesian and Australian press portrayals of terrorism and Islamic groups in Indonesia.International Communication Gazette,72(8),739-758.

[121]Markham,C.J.(1995).World communication:Disempowerment and self-empowerment.London:Zed.

[122]Markham,J.W.(Ed.).(1970).International communication as a field to study.Iowa City,IA:International Communication Divisions,Association for Education in Journalism.

[123]Matterlart,A.(1991).Advertising international:The privatization of public space.London:Routledge.

[124]McCracken,G.(1990).Culture&consumption.Indiana University Press.

[125]McDowell,D.S.(2002).Theory and research in international communication:a historical and institutional account.In W.B.Gudykunst&B.Mody(Eds.),Handbook of International and Intercultural Communication(2nd ed.)(pp.295-305).London:Sage.

[126]McQuail,D.(2000).McQuail's mass communication theory (4thed.).London:Sage.

[127]McQuail,D.(2005).McQuail's mass communication theory (5thed.).London:Sage.

[128]Mechesney,R.W.(2000).The political economy of communication and the future of the field.Media,Culture and Society,22,109-116.

[129]Merrill,J.C.,&Lowenstein,R.(1971).Media,message and men:New perspective in communication.New York:David Mackay&Company,Inc.

[130]Meyer,W.H.(1991).Structures of North-South information flows:An empirical test of Galtung's theory.Journalism Quarterly,68(1/2),230-237.

[131]Miller,J.L.(2010).Ugly Betty goes global:Global networks of localized content in the telenovela industry.Global Media and Communication,6(2),198-217.

[132]Mjθs,O.L.(2010).The symbiosis of children's television and merchandising:comparative perspectives on the Norwegian children's television channel NRK Super and the global Disney Channel.Media,Culture&Society,32(6),1031-1042.

[133]Mody,B.(2010).Towards contextually-grounded comparative scholarship.Global Media and Communication,6(3),246-252.

[134]Moon,S.,Barnett,G.A.,&Lim,Y.S.(2010).The structure of international music flows using network analysis.New Media&Society,12(3):379-399.

[135]Mortimer,E.(1981).Islam and the western journalist.Middle East Journal,35(4),492-505.

[136]Moro,N.,&Aikat,D.(2010).Chindia's newspaper boom: Identifying sustainable business models.Global Mediaand Communication,6(3),357-367.

[137]Mosoc,V.(1996).The political economy of communication.London:Sage.

[138]Mowlana,H.(1973).Trends in research on international communication.Gazette,2,79-90.

[139]Mowlana,H.(1986).Global information and world communication:New frontiers in international relations.New York: Longman.

[140]Mowlana,H.(1996).Global communication in transition:The end of diversity?Thousand Oaks,CA:Sage.

[141]Mowlana,H.(1997).Global information and world communication:New frontiers in international relations.London:Sage.

[142]Mowlana,H.,&Wilson,L.J.(1990).The passing of modernity: Communication and the transformation of society.White Plains,NY:Longman.

[143]Naficy,H.(1993).The making of exile cultures:Iranian television in Los Angeles.Minneapolis:University of Minnesota Press.

[144]Narine,N.(2010).Global trauma and the cinematic network society.Critical Studies in Media Communication,27(3),209-234.

[145]Neyazi,T.A.(2010).Cultural imperialism or vernacular modernity?Hindi newspapers in a globalizing India.Media,Culture&Society,32(6),907-924.

[146]Nordenstreng,K.(1984).The mass media declaration of UNESCO.Norwood,NJ:Ablex.

[147]Nordenstreng,K.(1997).Beyond the four theories of the press.In J.SeravesandR.Lie(Eds.),Mediaandpoliticsin transition.Leuven:Acco.

[148]Nordenstreng,K.&Schiller,H.I.(Eds.).(1993).Beyond National sovereignty:International communication in the 1990s.Norwood,NJ:Ablex.

[149]Nordenstreng,K.,&Varis,T.(1974).TV traffic:A one-waystreet?A survey and analysis of the international flow of television programme material.Paris:UNESCO.

[150]Olausson,U.(2010).Towards a European identity:The news media and climate change.European Journal of Communication,25(2),138-152.

[151]Ostgaard,E.(1965).Factors influencing the flow of news.Journal of Peace Research,2,39-63.

[152]Parameswaran.(2010).The rise of China and India:Promising new teaching and research.Global Media and Communication,6 (3),285-290.

[153]Parthasarathi,V.(2010).Deciphering Chindia:Two accents of media governance.Global Media and Communication,6(3),329-336.

[154]Paterson,C.(2010).Changing times:The move online and the UK's press association.In O.Boyd-Barrett(Ed.),News agencies in the turbulent era of the Internet(pp.225-44).Barcelona:ColleccioLexikon,Generalitat de Catalunya.

[155]Peterson,S.(1981).International news selection by the elite press:A case study.The Public Opinion Quarterly,45(2),143-163.

[156]Peng,H.A.(2010).China and India and the ingredients for research success.Global Media and Communication,6(3),291-295.

[157]Pieterse,J.N.(1995).Globalisation as hybridization.In M.Featherstone,S.Lash&R.Roberston(Eds.),Global modernities.London:Sage.

[158]Pradip,T.(2006).The communication rights in the information society campaign:Applying social movements theories to an analysis of global media.International Communication Gazette 68 (4),291-312.

[159]Raboy,M.,&Dagenais,B.(Eds.).(1992).Media,crisis anddemocracy:Mass communication and the disruption of social order.Newbury Park,CA:Sage.

[160]Rao,S.(2010).How to solve a problem like His Holiness the 14th Dalai Lama:Studying evolving relationship Indian media coverage and journalists’perception of China and India's evolving relationship.Global Media and Communication,6(3),368-373.

[161]Reeves,G.(1993).Communication and the Third World.London: Sage.

[162]Robertson,R.(1992).Globalization:Social theory and global culture.Sage.

[163]Rogers,E.M.(1962).The diffusion of innovations.Glencoe,IL: Free Press.

[164]Rogers,E.M.(1994).A history of communication study:A bibliography approach.New York:Free Press.

[165]Rogers,E.M.,&Hart,W.B.(2002).The histories of intercultural,international and development communication.In W.B.Gudykunst&B.Mody(Eds.),Handbook of International and Intercultural Communication(2nd ed)(pp.1-15).Thousand Oaks:Sage.

[166]Ronald,H.C.(Ed.).(1999).The political and economy of imperialism:Critical appraisals.Boston,MA:Kluwer Academic Publishers.

[167]Rosengren,K.E.(1974).International news:Methods,data and theory.Journal of Peace Research.11(2):145-156.

[168]Ruigrok,N.(2010).From journalism of activism towards journalism of accountability.International Communication Gazette,72 (1),85-90.

[169]Said,E.(1997).Covering Islam:How the media and the experts determine how we see the rest of the world.London:Vintage.

[170]Sande,O.(1971).The perception of foreign news.Journal of Peace Research.8(3/4),221-237.

[171]Sakr,N.(2010).News,transparency and the effectiveness of reporting from inside Arab dictatorships.International Communication Gazette,72(1),35-50.

[172]Schaefer,D.J.,&Karan,K.(2010).Problematizing Chindia: Hybridity and bollywoodization of popular Indian cinema in global film flows.Global Media and Communication,6(3),309-316.

[173]Schiller,D.(1999).The legacy of Robert A.Brady:Antifascist origins of the political economy of communication.Journal of Media Economics,12(2),89-101.

[174]Schiller,D.(2007).How to think about information.Urbana: University of Illinois Press.

[175]Schiller,H.(1969).Mass communication and American empire.New York:Kelley.

[176]Schiller,H.(1976).Communication and cultural domination.White Plains,NY:International Arts and Sciences Press.

[177]Schiller,H.(1993).Not yet the post-imperialist era.In C.Roach (Ed.),Communication and culture in war and peace(pp.97-116).Newbury Park,CA:Sage.

[178]Schlesinger,P.(2003).The Babel of Europe:An essay on networks and communicative spaces.ARENA,Working Paper 22/03.Available at:www.arena.uio.no/publications/working-papers 2003/papers/03_22.xml.

[179]Schramm,W.L.(1948).Communication in modern society: Fifteen studies of the mass media.Urbana:University of Illinois Press.

[180]Schramm,W.L.(1960).One day in the world's press.Stanford,CA:Standford University Press.

[181]Schramm,W.L.(1964).Mass media and national development: The role of information in the developing countries.Stanford,CA: Stanford University Press.

[182]Schramm,W.,&Lerner,D.(Eds.).(1976).Communication andchange in the developing countries.Honolulu,HI:East-West Center.

[183]Schramm,W.,&Lerner,D.(Eds.).(1976).Communication and change,the last ten years:And the next.Honolulu:University Press of Hawaii.

[184]Schwartz-DuPre,R.L.(2010).Portraying the political:National Geographic's 1985 Afghan girl and a US alibi for aid.Critical Studies in Media Communication,27(4),336-356.

[185]Semati,M.(Ed.).(2004).New frontiers in international theory.Rowman&Littlefield Publishers.Inc.

[186]Sheikh,K.,Price,V.&Oshagan,H.(1995).Press treatment of Islam:What kind of picture do the media Paint?Gazette,56,139-154.

[187]Shoemaker,P.J.,Danielian,L.H.,&Brendlinger,N.(1991) .Deviant acts,risky business and U.S.interests:The newsworthiness of world events.Journalism Quarterly,68(4),781-765.

[188]Simpson,C.(1994).Science of coercion:Communication research and psychological warfare1945-1960.NewYork:Oxford University Press.

[189]Smythe,D.W.(1981).Dependency road:Communication,capitalism,consciousness and Canada.Norwood,NJ:Albex.

[190]So,C.Y.K.(2010).The rise of Asian communication research:A citation study of SSCI journals.Asian Journal of Communication,20(2),230-247.

[191]Sonwalkar,P.(2010).Border disorder:Threat,distrust and‘othering’in Indian.Global Media and Communication,6(3),378-382.

[192]Sosale,S.(2010).Rallying around the flag:Journalistic constructions of a national mediascape in a global era.International Communication Gazette,72(3),211-227.

[193]Sparks,C.(2008).Globalization,development and the mass media.Sage.

[194]Starosta,W.J.,&Shi,L.(2007).Alternative perspectives on Gandhian communication ethics.China Media Research,3(4),7-14.

[195]Stevenson,R.(1992).Defining international communication as a field.Journalism Quarterly,63(3),543-553.

[196]Straubhaar,J.(2010).Chindia in the context of emerging cultural and media powers.Global Media and Communication,6(3),253-262.

[197]Su,W.(2010).New strategies of China's film industry as soft power.Global Media and Communication,6(3),317-322.

[198]Thussu,D.K.(2000).International communication:Continuity and change.London:Arnold.

[199]Thussu,D.K.(2007).The‘Murdochization’of news?The case of Star TV in India.Media,Culture and Society,29(4),593-611.

[200]Thussu,D.K.(Ed.).(2009).International communication:A reader.London and New York:Routledge.

[201]Thompson,J.B.(1995).The media and modernity:A social theory of the media.Cambridge:Polity Press.

[202]Toffler,A.(1980).The third wave.Bantam Books.

[203]Tomlinson,J.(1999).The globalization of culture.Cambridge: Polity.

[204]Tonkiss,F.(1998).Analysing discourse.In C.Seale(Ed.) Researching society and culture(pp.245-260).Thousand Oaks,CA:Sage.

[205]Toynbee,J.,&Vis.F.(2010).World music at the BBC World Service,1942-2008:Publicdiplomacy,cosmopolitanism,contradiction.Media,Culture&Society,32(4),547-564.

[206]Traber,M.,&Nordenstreng,K.(Eds.).(1992).Few voices,many worlds:Towards a media reform movement.London:WorldAssociation for Christmas Communication.

[207]Tracey,M.(1988).Popular culture and the economics of global television.Intermedia,16(2),9-25.

[208]Tunstall,J.(1977).The media are American:Anglo-American media in the world.London:Constable.

[209]Van Noije,L.(2010).The European paradox:A communication deficit as long as European steals the headlines.European Journal of Communication,25(3),259-272.

[210]Varis,T.(1975).The impact of transnational corporation on communication.Research report 10th.Tampere:Tampere Peace Research Institute.

[211]Varis,T.(1985).International flow of television programmes: Reports and papers in mass communication100th.Paris: UNESCO.

[212]Wallerstein,I.(1974).The modern world-system.New York: Academic Press.

[213]Wallerstein,I.(1979).The capitalist world economy.New York: Cambridge University Press.

[214]Waters,M.(1995).Globalization,(1st ed).London:Routledge.

[215]Winner,L.(1977).Autonomous technology:Technics out of control as a theme in political thought.Cambridge,MA:MIT Press.

[216]Wu,M.(2010).Debating China-India relations on the internet: Netizens’dialogue for constructive international politics.Global Media and Communication,6(3),383-389.

[217]Xin,X.(2010).Chindia's challenge to global communication:A perspective from China.Global Media and Communication,6(3),296-301.

[218]Zhao,Y.Z.&Hackett,R.A.(2005).Media democratization: problems,issues and paradoxes.In R.A.Hackett&Y.Z,Zhao (Eds.),Democratizing global media:One world,many struggles(pp.1-33).Lanham,MD:Rowman&Littlefield.

[219]Zheng,L.(2010).Neo-colonialism,ideology or just business: China's perception of Africa.Global Media and Communication,6 (3),271-276.

【注释】

[1]本项目得到了教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET)和武汉大学海外人文社会科学研究动态追踪计划项目的资助,特此感谢。

[2]周翔,武汉大学新闻与传播学院教授、博士生导师;赵伟,武汉大学新闻与传播学院2011级博士研究生,武汉纺织大学外语学院讲师。

[3]相关理论概念、假设和模式的详细讨论,参见周翔,2008。

[4]此方面相关内容可参见本项目中历年的跨文化传播年度综述。

[5]赛买提原有的聚类有六个,其中聚类五中的具体议题多与聚类二相同,另有一个议题包含在聚类四中,赛买提的原意是这些相同的议题可以在不同的研究语境和视角下展开侧重点有所不同的研究。因此笔者在这里将其原来的聚类五省去,原来的聚类六在此表中为聚类五,以便后文对2010年期刊论文的归类分析。另外需要指出来的是,这些议题聚类不是互斥性的,也即在同一项研究中可以涉及两个或多个聚类的议题。

[6]在此,笔者特别指出的是,国际传播虽名为“国际”,但不应狭隘地理解为单指国与国之间的传播,它应该超越国家的“各种跨界的传播”(参阅后文澳大利亚学者奇蒂的相关论述)。在此点上,笔者赞同国内学者郭可的观点并继续沿用国际传播这一概念,因为两者在本质上是相同的。另外,笔者不认为将“国际传播”简单更名为“全球传播”即意味着新学科或新范式的建立或者能解决国际传播研究所面临的困境。新形势下新问题的解决不能依靠构建新标签,而应是在具体研究中探索解决实质问题的更好的分析路径和研究方法。

[7]书评、随笔、编者按等未计入内。

[8]著名学者谭中先生将其译作“中印大同”,也有译作“中印连体”。来自中国传媒大学的胡正荣和张磊认为,在英文语境下,该词把中国和印度从语义上来连接得很自然,但在中文语境下,人们把它翻译为“中印大同”,这对中国网民来讲,这种强调共同利益的、孪生般的发展模式是不大可能的(Hu&Zhang,2010)。对于这样一个尚在讨论中的词汇(详见后文论述),本文采取直接使用英语原文的做法。

[9]亚洲之所以成为最受关注的地区,其中一个原因是2010年在新加坡召开的国际传播学会第60届年会先期会议所获得的论文较多,会议讨论的主题是“‘中印连体’(Chindia)与全球传播”,旨在审视国际传播背景下中印关系对全球媒介关系影响。为此,Global Media and Communication还专门刊发特刊,收录了18篇研究中国与印度经济、媒体关系的论文,详见后文介绍。另外,2010年新加坡发行的Asian Journal of Communication因为庆祝该刊发行20周年,也专门把2010年第二期作为特刊来发行,仅这一期内就有8篇文章是围绕亚洲国际传播问题的。

[10]法国政治思想家让·博丹(Jean Bodin)于1567年发表的《论共和国六书》,第一次明确提出了主权概念和理论;其制度化的实践始于1648年的《威斯特伐利亚条约》(the Treaty of Westphalia),根据条约规定,独立的诸侯邦国对内享有至高无上的国内统治权,对外享有完全独立的自主权。自此,以主权为核心价值与基本原则的民族国家体系逐渐形成,至今位居人类政治生活的中心。

[11]该专辑论文来自2010年在荷兰鹿特丹伊若斯马斯大学召开的主题为《国外新闻报道的透明性》的国际研讨会,该会议专门讨论卢伊恩迪克书中提出的观点。世界上不同地区不同大学的新闻传播学者和媒体学者受邀来评论和讨论由卢伊恩迪克提出的问题。

[12]话语是通过语言来“建构和组织……社会现实而非将既已存在的现实中介化。新闻话语散播一个运用共有的文化符号而构建的常识,而这些文化符码往往是不言而喻的(Tonkiss,1998,p.246)。分析话语需要对文本数据中的主题、变异、重点、细节或省略予以密切关注。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。