3.4.3 城市设计者的角色认知与行为模式

城市设计者作为城市设计实践主体,其实践的价值取向、利益选择,决定了城市设计者自身角色认知和行为模式。除却“社会系统结构性因素”和“开发过程行动者因素”等外因,城市设计运作内部机制的效能取决于运作主体的角色和行为。城市设计实践者的行为是影响城市设计实际作用发挥的关键内因。

1)城市设计者的“权力”

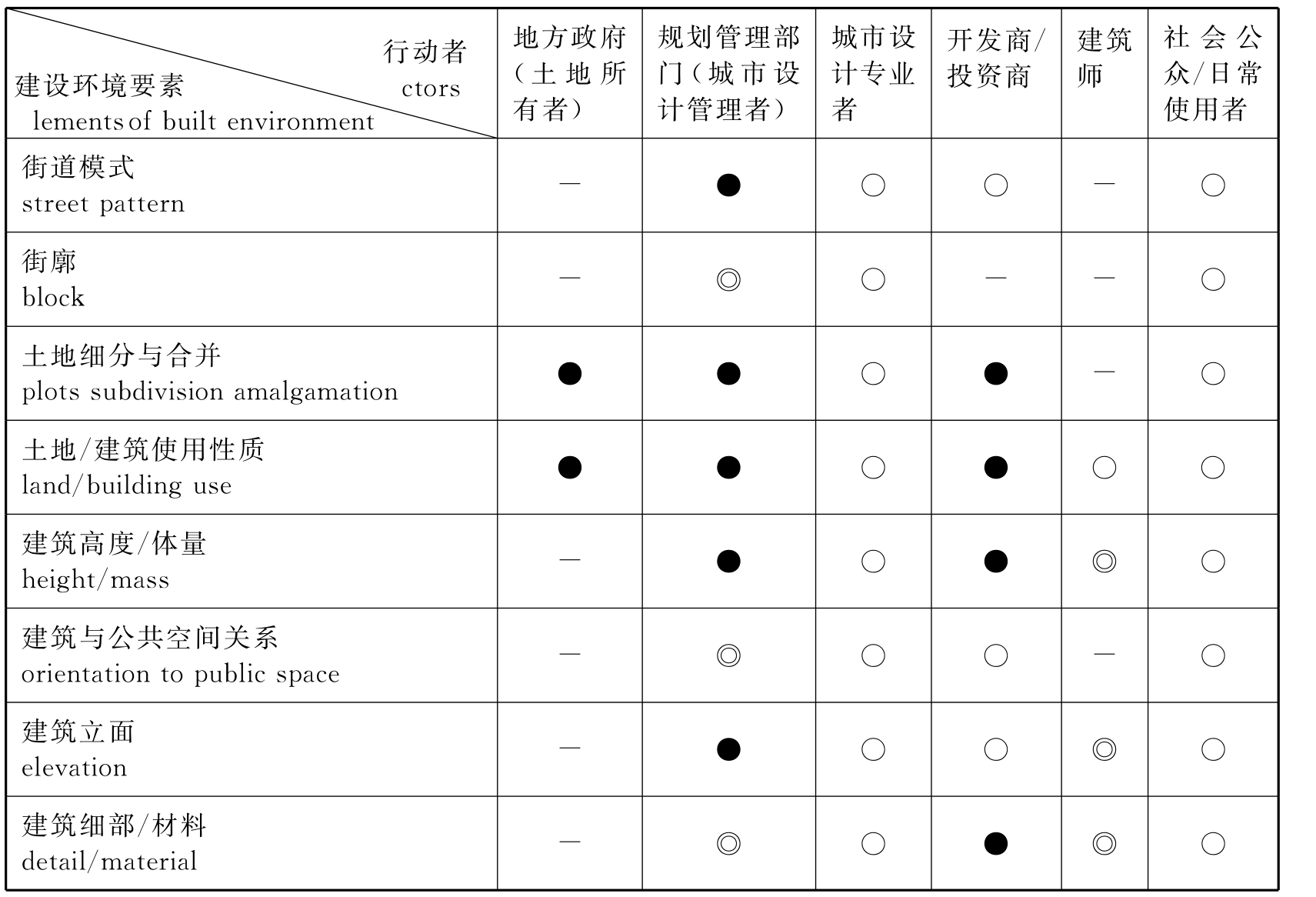

在实际开发过程中,城市设计专业者和管理者具有不同的“权力”特征,对建设环境要素的影响也发挥了不同程度的作用。McGlynn(1993)描绘了开发过程的“权力掌控表”(powergram),分析开发过程影响建设环境不同行动者的权力限度。她将有权力促动或控制开发的行动者分为两类:一种是对开发有法律或契约责任的,另一种是对开发过程有兴趣或者有影响的。McGlynn指出权力集中在那些能直接促进和控制开发的行动者身上,如开发商、投资商、规划管理部门。虽然城市设计编制的专业者对于建设环境要素有“广泛的兴趣”,但他们缺乏促动和控制开发的实际权力,因而真正影响力有限。而对于开发结果的使用者,即社会公众或地方社区,也同样没有支配权力。事实上,城市设计专业者与社会公众只能主要依靠辩论(argument)、联盟和参与来影响开发过程。尽管McGlynn的行动者权力分析基于西方国家的社会环境,但对国内的“开发过程行动者权力”分析亦有借鉴。

由此可见,不同行动者对建设环境要素的形塑有不同程度的影响。其中,规划管理部门的城市设计管理者对各种要素都有法定控制权力和影响作用,而进行编制的城市设计专业者则“只能通过辩论和参与”来表达自己在技术上的价值倾向。但McGlynn的行动者权力分析表仍未廓清主要权力者之间谁的权力更大,而对建设环境的形塑居于主导地位,因此不能辨明城市设计专业者和管理者在权力谱系中的地位。事实上,在不同开发个案中行动者的权力等级有可能发生变化(如不同资本与背景的开发投资商权力等级不同),所以难以有普适的结论。

2)专业者的角色认知与行为模式

由于对城市开发影响的实际能力有限,多数城市设计专业者往往以“技术专家”的身份对自己进行角色定位,企图避免涉入政治纠纷,保持价值中立,强调技术理性而醉心于纯粹的技术过程。但事实上,“规划编制的每一环节,各种利益主体,特别是政府决策者的价值,连续性地影响着规划的价值判断”,技术理性常常是“政策实施工具的理性”(张兵,1998)。当专业者调查分析和预测研究的结论与政府(管理部门)预设的城市设计目标不一致时[60],专业者通常只有服从。而在当前国内迅速市场化的专业机构实践中,强调生产符合业主(政府或开发商)需求的“技术产品”的企业化思想,则已从强调“价值中立”的技术理性转向了附加业主价值的“市场理性”。可见,专业者作为超然的技术专家身份实际并不存在(表3.3)。

表3.3 开发过程行动者的权力掌控表(powergram)

资料来源:改写自McGlynn(1993)

●权力:直接促动或控制 ◎责任:法律或契约的

○兴趣/影响:只能通过争辩和参与-:没有明显兴趣

注:笔者增加了地方政府,将其作为国有土地所有者代表的行动者。

对于设计职业在社会生产中的角色,Paul L.Knox(1987,1988)的经典研究指出,“社会结构的分化、转变在城市建设环境上必定会表现出来,反映空间的产权关系,而这一过程是由房地产开发运作,并由设计职业(design professions)介入的。”从事城市设计编制的专业者,其设计职业和城市开发与社会转变都密切相关。城市设计专业者在“建设环境的社会生产”中的专业角色已成为社会(再)生产体系中的一部分[61]。

同时,Paul L.Knox(1988)也承认设计职业具有“相对独立性”。尽管专业者权力有限,而且常常“依附于”政治和资本权力者,但并不能就此“矮化”专业者的能动作用。专业者虽在编制的决策过程中不具有决定性,但至少在局部的技术层面仍有其可发挥甚至决策的空间,创造出在技术上更为可行与社会认同的方案,或利用自身专业威信“影响和帮助决策者的决策,朝着有利于实现规划社会使命的方向发展”(张兵,1998),使编制的方案尽可能符合建设环境公共利益。显然,城市设计方案编制中的专业技能,以及方案创作本身具有的若干理性和非理性思维,都是“城市设计专业”的特定智力因素在起作用,并非由政治家或资本可以替代。因此,城市设计专业者作为知识精英,通过运用专业知识与技能、依凭职业声誉,在城市开发过程中仍可以发挥规范性的专业能动作用,即通过对建设环境的创造性设计解答,赋予城市/街区良好的运营效能和城市形象,积极维护环境的公共价值,为城市设计实施提供有力的技术支撑,这是专业者立足之本。而这一论断也试图“疗救专业者的信心”,认清我们的专业定位,因为“空间从来就不是专业者创造的”[62]。

3)管理者的角色认知与行为模式

政府行政部门内的管理者作为技术官僚[63]的政府规划师,是代表政府行使建设管理职能的公共官员,也是“一书两证”制度的具体执行者。作为政府发展目标在具体空间环境层面政策的执行者,“其活动的合理性存在于公共官员的行为准则中”。对规划编制与实施管理遵从政治和组织制度,注重行政效率,强调行政管理的工具理性,注重程序、手段,讲究“形式合理性”(客观合理)[64],这些构成行政组织内规划管理者行为模式的基本特征。

张兵(1998)论及城市规划的“合法权威”时,指出其必须通过“权力制度化”和“政府组织内部合法化”的过程。在政府行政组织架构中,城市规划部门(与其他职能部门相比,如土地、计划)总的来说处于一种软弱和被动的境地,其权力空间相当有限。无论城市设计实践是组织编制还是实施,规划管理者在政府组织内有多少“权威”,对于外部的开发行动者又有多少“权力”可以支配,都直接影响城市设计实践的成效。公共部门原则上拥有对开发案的否决权,城市设计管理因此对城市开发有显著的影响能力,但管理者对开发过程究竟有多大影响力乃至否决权,这在不同“权力等级”的多方行动者不同的博弈环境中可能有不同的结论,尤其对于中国当下转型期的特殊场景。经验研究部分将对此作进一步检视和剖析。

政府规划部门进行城市设计公共干预,是为了确保建设环境公共物品的持续供给。管理者实践的正当性在于其行为唯一指向公众在建设环境中的公共利益。但全球化背景下中国城市治理的转型,政府与市场关系的不断演化,城市发展中市场资本的日益强大,使政府公共部门的角色职能也产生相应转变。规划部门的管理行为必须应对市场化的要求[65]。同时在实践中,由于来自政府组织内部的压力,管理者的实际行为动机和价值选择,不一定首先指向社会公众的规范性价值。城市设计公共干预职能的变化也反映了地方政府行政角色的转变。

总之,城市设计实践者的角色认知与行为模式由其内在主观能动性与客观外部环境压力合成。实践者的行为模式是影响城市设计实际作用发挥的关键内因,实践者的能动性深刻影响到(虽然不是决定性的)建设环境公共价值领域的形塑。

【注释】

[1]张兵(1998)亦有相同观点的论述。

[2]对于这一点,本书已在研究的价值取向上作了交代,期望能达成一个具有共识的价值预设作为实效评判准则。

[3]城市设计是将城市规划战略性层面的目标框架在具体空间形态上予以落实,因而更侧重物质环境因素的考量。

[4]刘宛建立的城市设计综合影响评价指标类别为:以城市功能效用为标准,从文化艺术效果来考察有关社会影响的评价、有关经济影响的评价、有关环境影响的评价。参见刘宛.作为社会实践的城市设计——理论·实践·评价:[博士学位论文].北京:清华大学,2000:188-197

[5]刘宛认为,“设计组织阶段是评价发挥最大作用的阶段”。参见刘宛.作为社会实践的城市设计——理论·实践·评价:[博士学位论文].北京:清华大学,2000:216

[6]某种程度也是因为对于实施的过程和实施结果的评价,大量涉及许多“制度性因素”,这是不易评判的,更难以量化。因此,本书尝试对这一领域的探索,但主要采取定性分析。

[7]事实上这些影响是否一定就是城市设计实践所产生的,本身就是可疑的,而且很多是难以测度的(孙施文,2000;2003)。张兵(1998)亦指出,城市发展过程的动力机制源自于各种行动主体、他们各自的动机以及行为规则和方式,对于任何的城市形态的变化都无法分离出究竟是哪些主体的运作、为何采取这样的行动等等,因此,我们也就很难去分辨哪些是规划作用的结果,哪些不是规划作用的结果。

[8]对城市设计实效分析,采取对城市设计“实践结果”和“实践过程”的分析评价,是借鉴孙施文(2003)对城市规划实施评价所采用的“规划实施结果与实施过程”研究结构。本书试图不仅在实施层面,也在编制的实践层面进行剖析和评价,以期实效研究能更为全面。

[9]这里涉及对“建设环境形态的改变是否为城市设计实践本身产生的结果”的质疑。故本书将“建设环境形态的改变”作为“城市设计实践影响下的结果”,避开了对这一复杂逻辑关系的争论,但为论述方便,本书仍简称为“实践结果”。

[10]城市设计实践是通过管控、引导城市建设活动(开发行为)来“间接”实现增进建设环境公共价值的目的。若城市设计未“成功有效”地控制开发活动,致使某地的公共价值领域质量不高,是否可以就此论定城市设计是完全失效的?显然这样的判定有失公允。因为除去城市设计运作机制内部效能问题,经常是各种政治、经济利益集团通过显现、隐性或正式、非正式的路径“迫使”城市设计无力维护自身规范性的作用。那种简单评价极易遮蔽和矮化了实践过程中城市设计者的实际能动性作用的发挥。

[11]谷凯(2001)采用“城市形态作为城市化的结果”(urban form as an outcome of urbanization)这一模型,来分析城市形态变化的动力及过程机制。参见谷凯.城市形态的理论和方法——探索全面与理性的研究框架.城市规划,2001(12):39

[12]西方学术界已有大量针对建设环境(城市景观)变迁的成因机制的研究成果,指出有多种(政治经济)因素导致建设环境的变迁(哈维,1985;Ball,1986;Knox,1991;Wu,1998)。

[13]有西方论者实证研究“城市设计公共政策”在城市形态演变过程中所起的作用,如Heryanto,Bambang.The Spirit and Image of the City:A Case Study of the Changing and Developing Urban form of Ujung Pandang,Indonesia.Ph D Dissertation:Virginia Commonwealth University,2002。但“城市设计公共政策”这一提法在中国尚不成熟,中国法定的城市设计制度迄今还未建立,因此,本书就中国当前已普遍开展的“城市设计实践活动”进行实效性的讨论是较为可行的。

[14]即商业性开发的主要目的是为了获得建设环境的交换价值,其次才是建设环境的使用价值。

[15]栾峰辨析了“能动者”(agency)与“行动者”(actor)的异同,即二者概念有本质的相似性,可以是有着显著能动作用的个人,更多指向那些具有显著能动作用的社会机构或组织。而本书更倾向于使用“行动者”(actor)概念,以指向具体的开发过程的利益主体。

[16]即便与“结构性因素”和“主要能动者因素”相比,城市规划的作用力对城市空间形态演变产生的影响相对较小,但仍不可以忽略。

[17]“空间”作为社会文化分析的对象与概念,于20世纪80年代中期以后,超出了地理学、建筑学与都市研究等传统空间学域,受到人文社会科学界的普遍重视。参见夏铸九,王志弘.空间的文化形式与社会理论读本.台北:明文书局,1994

[18]M.Castells(1983)将城市空间形态视为一个基本经济过程——生产、消费、交换和管理的产物,同时也是意识形态结构在城市外形要素组织上的一种符号化反映,并将城市设计的过程与资本主义空间生产相联系,城市设计被定义为一种符号化的建构活动,以某种城市形态来表达所认可的城市意义。Scott和Roweis(1977)则指出城市设计不是产生于真空,而是源于资本家社会关系、产权关系与相应的社会集体行动需求之间的基本矛盾。Ross King(1987)进一步指出城市设计是通过对空间元素关系的协调设计,具有目的性的城市意义生产。这种意义生产支持资本积累、社会再生产以及资本的合法性转变,是强化资本主义社会主导利益的重要方式。转引自Alexander R Cuthbert.Designing Cities.[s.l.]:Blackwell Publishing,2003-10-11

[19]其中,将专业性技术语言向政策管理语言的“转译”也是重要的技术过程之一。

[20]如深圳规划局组织机构中设置的建筑与城市设计处。

[21]当前国内诸多城市编制的城市设计方案基于种种不切合城市发展实际的政治或开发意图,受到学界广泛质疑和批判。

[22]深圳城市设计体系的建立在这方面作出率先探索。参见王富海.务实规划——变革中的创新之路.北京:中国建筑工业出版社,2004:141。在国内现有法定的规划建设管理制度下,有学者认为宜将城市设计体系融入城市规划体系(扈万泰,1998;王富海,2004),即城市规划的四个阶段作为完整的法定体系,是城市设计实施的基础和依托。笔者亦赞同“融合论”,在国内城市设计尚未普遍获得法律地位的状况下,可以借此将城市设计管理纳入有效的规划管理操作程序中(但并不妨碍进一步建立城市设计独立运作体系,事实上,深圳城市设计体系也是“双轨制”)。

[23]孙施文(2003)认为城市规划必须直面各类利益团体的利益诉求,考虑其对自身利益追求,不能以整体利益的实现来剥夺个体应得的利益,否则规划就难以有作为。编制者应该充分考虑到开发商的合理利益。

[24]实践中存在开发企业对城市设计编制的过程与结果产生相当大的影响,导致编制方案的“公益性”遭受质疑。

[25]这也是中国当前旧城改造开发活动中的突出问题和表现。

[26]上海浦东小陆家嘴的开发建设与淮海路的沿街商办开发都是建设环境“片断化”、“无序化”的典型,被批评为完全市场驱动(market-driven)下缺乏城市设计控制的结果。

[27]弹性指导原则对城市设计管理技术有较高要求,管理者有较大的自由裁量权,基本是“判例式”的个案处理。而西方国家的规划管理对此也有诸多争论。

[28]POE是建筑环境研究的科学辅助手段,现场操作方法如社会学访问法、问卷法、观察法、文献分析法,还有环境行为学的使用方式调查法、心理地图研究法等对环境使用信息的收集。参见朱小雷.生活模式进化:一种地域性城市设计的研究思路.城市规划,2002(9)

[29]国内许多城市在实践中,经常由于财政对市容、城管的支出不足,对城市建设环境的维护管理力度大打折扣,造成城市面貌效果不佳。

[30]典型的如西安钟鼓楼广场建成后,运营管理的“市场化”的失败案例,造成“尽管有精心设计与实施,广场现状远未达到舒适宜人”,公共价值领域质量不高(刘宛,2000)。

[31]这并非是将城市设计实践过程和开发过程混为一谈,事实上,尽管城市设计实践过程和开发过程紧密联系,甚至二者的许多实践阶段是重合的,如城市设计实践者既直接与开发行动者发生社会互动关系,又必须依赖于良好的城市开发获得城市设计理想目标,但城市设计实践毕竟是公共部门的行政干预行为,有自身独立的实践主客体和实践目标。

[32]这一点,国内深圳近年来在编制与管理层面紧密融合的“可操作性”上一直在作不懈努力,形成了若干区域控制和引导开发的(总体、局部)城市设计指引,尽管还未将城市设计政策化,但在以控制市场开发为核心的“预先设计”(金广君,1998)上,深圳的经验具有重大的本土探索意义。

[33]中国当前建设市场极不规范,大量不同程度的违章、违法建设行为普遍存在。笔者在与上海卢湾区规划管理局官员访谈时了解到,区里基本上每个项目都多少会有些与规划审批不符的实际操作,而在某种程度上也承认规划审批后监督不力。

[34]城市设计要求开发以“场所”(places)和“社区”(community)为核心,而不是“以非人性和孤立的逻辑,将城市环境切割为自我的部分,产生不连续和片断化的城市”(Carmona,2003)。

[35]城市设计发挥作用必须依赖于法律和行政机制,通过对城市开发进行合法干预,维护建设环境公共价值。

[36]指城市设计实践干预城市开发建设活动之后产生的建设环境公共价值领域的实际状况。

[37]也就是,“规划是否真正被实施,实施的程度又如何”(Talen,1996)。转引自孙施文,周宇.城市规划实施评价的理论与方法.城市规划汇刊,2003(2):16

[38]显然,城市设计实践机制层面是否有效是对“城市设计运行”的评价,它构成“城市设计实践”本身运作的框架性内容,这种评价较多基于技术层面的评价范畴,应引入合适的模型与定量化分析。这些研究对于本书来说,一方面鉴于笔者自身的研究能力和可获得实证资料的限制,另一方面鉴于笔者对“价值评价”的个人研究旨趣所在,只能将对城市设计实践机制层面的有效性研究留于将来的工作中作进一步推进。因此,本研究主要侧重“技术—道德”综合评价路线(孙施文,2003)中的“道德”路线。

[39]如西方的Kevin Linch、Donald Appleyard、Amos Rapoport和William Whyte等环境—行为研究者的工作方法。

[40]如Goden Cullen、C.Alexander、Edmund Bacon等人的经典理论研究。

[41]王建国指出可度量标准包括气候、阳光、地理、水资源等,以及具体的三维形体量度。

[42]即使如DETR and CABE(2001)的城市设计评价分析调查表尽可能追求客观性而采用评分体系,但实际上仍属于个体主观评价,只不过采用了与开发相关的多人评估的方法。

[43]借鉴张兵观点:应该对城市规划从编制到实施过程,而不仅仅是结果,作效率和公平意义上的评价。参见张兵.城市规划实效论.北京:中国人民大学出版社,1998:37

[44]详见本章“直接促动者的角色和行为动机”的论述。

[45]栾峰引用韦森(2001)在《社会制序的经济分析导论》中的“制序”一词,包含了“social order”和“social institutions”两个概念。

[46]在这一点上,境外设计师来从事本土城市设计技术方案的编制,存在先天的文化障碍。在对于“非本地”能动者(non-local agent)的研究中,P.Langdon(1995)批判西方建筑师与城市设计师在塑造第三世界国家城市环境中的“自由表达”特权(在西方本土不可能实现)。Larkham(1996)指出本地能动者(开发商、建筑师)与非本地能动者的开发决策大相径庭,非本地能动者明显对于地方传统文化不敏感。Whitehand(1984)在研究中发现绝大多数非本地建筑师倾向于当代流行的建筑设计风格,使用最新的建筑材料,这些做法与地方的现存环境往往并不融洽,因而破坏了城市肌理,尤其发生在具有历史结构的城市中心老城区(转引自Heryanto,et al,2002)。对“非本地”能动者的研究,对中国当代城市环境建设时尚化、杂乱无序,以及历史街区建筑片断化有一定解释作用。

[47]中国的土地公有制国情使得对于土地使用只有使用权归属的问题,在国内通常行使土地所有权的代表者为地方政府。

[48]本书主要关注市场经济条件下量大面广的“利益驱动”型的市场资本“开发商”的动机和行为。

[49]尽管M.Carmona等的经验研究证实,具有高质量的城市设计的建设环境对开发商和投资者具有经济价值提升和潜在的社会、环境效益。但笔者以为,在中国的房地产开发市场中,开发商还普遍未能达到这个素质,因而较少会从城市的角度去关注一个项目的城市设计品质。参见M.Carmona.Stakeholder Views on Value and Urban Design.Journal of Urban Design,2002,7(2)

[50]但不排除有少数具有“城市设计意识”的建筑师会主动考虑项目对周边环境的影响,如矶崎新的深圳中心区文化艺术中心设计。

[51]北京的中国大剧院和中央电视台设计方案,正是在这一点上引起广泛的批评。从城市设计角度来看,这两个“大师级作品”具有极大的“破坏性”影响,产生负面的示范作用,导致北京重要地段的城市设计质量进一步恶化。

[52]这里主要指向政治决策者及其决策机构,而非行政层面的具体职能部门。

[53]M.Carmona(2003)认为,单个开发项目的开发质量提升对于是否会有助于“好”的城市设计,仅仅是必须,但仍不足够的。关键在于开发项目之间的关联性(connection)和基于地方文脉的整体性(integration)如何。

[54]在这一点上,中西方地方政府表现出惊人的相似(Wu Fu Long,2000)。

[55]这是基于城市特定区域进行整体开发的master plan,不同于国内的城市总体规划概念。

[56]对开发项目设计提案的申请,都是由个体的负责规划官员或由规划委员会(由政府有关职能部门与外界人士组成)来审议(review)并作决策(这其中包含公共部门和开发者的协商过程)。

[57]规划管理部门中的城市设计管理者具有公共权威,是主导城市设计实践的主体,对他们的角色与行为分析本节还将进一步展开论述。

[58]在英国,规划管理者可以单独基于城市设计的考量,就否定一项开发申请,说明“设计”问题在开发控制决策中的显著重要性(Carmona,2003)。

[59]例如开发商就考虑“满足城市设计要求是否会增加项目的开发成本”,或者将城市设计仅仅作为项目的营销手段。

[60]譬如清华大学规划院在城市设计竞赛方案中对北京2008奥运会选址的质疑。参见尹稚.论城市规划设计研究院的办院方针及为人处事准则.规划师,2003(10)

[61]Knox认为设计专业者是资本循环过程中建设环境形塑的重要行动者。在当代西方国家发展到“高级资本主义”阶段,“城市(规划)设计已深深镶嵌入高级资本主义的空间与社会逻辑:创造建设环境的商品化、公共领域的资本化、城市重构的合法性以及跨国资本的所需空间”。Knox探讨了设计职业所面临的挑战。参见Paul L Knox PL.The Design Professions and the Built Environment.London:Croom Helm,1988

[62]“在空间事务上,动辄把建筑师、都市论者或规划师当成专家或至高权威的做法都是一种极度幻觉。”参见Lefebvre.Production of space.Oxford:Blackwell,1991:101-102

[63]“技术官僚”在此仅作为中性用语,无通常中文语境中的贬义。

[64]“形式合理性”(客观合理)是马克斯·韦伯对官僚制论述时的区分,另一合理性是“实质合理性”,强调价值判断,是关乎伦理与道德的合理性。

[65]在大开发时期,规划管理往往“给予最宽松的限制,促进资本开发”,管理者的行为指向是否是指向“公共性”,的确存在疑问。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。