第七节 艺术的分类原则

艺术分类问题是个复杂问题,因为它与“艺术是什么”的问题是密切联系在一起的。首先,“艺术”的概念是历史性的概念,它随着历史的变迁而变迁,事实上一成不变的“艺术”概念是不存在的,古代对艺术的分类因此也绝不可能与现在相同。“艺术”一词从产生到现在已有2 500年的历史,在古希腊它指的是一种“有用的技巧”(useful skill),其含义十分广泛,几乎可以包括一切实用的艺术,诸如战争、医疗、采矿、农业等等,都可统称之为“艺术”。通过18世纪“美的艺术”(fine arts)这一概念的出现,才比较接近于我们所说的那种“艺术”。所以,保罗·奥斯卡·克里斯莱尔(Paul Oskar Kristeller)认为:“在美学史和艺术批评史上,18世纪的美学的极端重要性是被普遍承认了的。事情确实如此,否则的话,其后的200年中,各种各样的美学理论和流派也就不会有什么共同的标准”。[80]

古代对艺术的分类显然和我们有两点重要的区别:第一,它不是指艺术的产品而是指艺术的一种生产性的活动,尤其是指那种能生产艺术的技能,以绘画为例,它指的是绘画的技巧而并非指绘画作品本身;第二,它不仅包含艺术活动的能力,而且还包含人类生产其他事物的能力,只要它是建立在一定尺度上的有规则可循的产品的制作能力就行,艺术就是以某种规则的方法制作产品的能力。希腊人并不知道“美的艺术”和“实用艺术”二者之间有什么区别,他们把雕刻和木工看作是同一种东西,因为它们所使用的技艺有许多类似之处,而绘画和雕刻之间的区别倒是比较大,因为它们所使用的媒介不同,工具不同,技艺也不同。但所有这一切都有一个共同点,即它们都是技艺的产物,所谓艺术也就是有技艺的人做出来的产品。同样,诗的生产也是为了消费者,诗人的技巧能把观众带入一种心灵状态,而这种心灵状态却正是观众所渴望的。因此诗人也应当像其他手艺人一样,必须了解他努力的目的是什么,必须练习他的诗的技巧。诗虽然在柏拉图的《理想国》中被进行了探讨,但柏拉图对诗的论述并不系统,而且对诗人的态度也并不友好。音乐虽然在古希腊有很高地位,但它被看作是缪斯女神所赐。在柏拉图的《理想国》中谈到过音乐教育,当时所谓的音乐教育实际上包括了诗和舞蹈。柏拉图和亚理斯多德虽然也在一种我们所熟悉的意义上采用“音乐”这个词,但他们并不把音乐和舞蹈看作是可以相区别的艺术,而仅仅把它们看作是抒情诗和戏剧诗的某种因素。这很可能是他们为了遵循某种传统的看法,因为在他们生活的时代,音乐实际上已经从诗中独立出来了。

把科学和技艺都看作是属于艺术的范畴的西塞罗(Cicero),进而把艺术分为两大类,一类是所谓“领悟的东西”(animo cernunt),另一类则所谓“创造的东西”。而今天我们则把“领悟的东西”称之为科学,并把它与艺术相区别。西塞罗对艺术的分类基本上沿袭了古希腊的传统。他把艺术分为“多数艺术”(arts maximae)、“中间艺术”(medioercs)和“少数艺术”(mimores)。多数艺术包括政治和军事艺术,中间艺术包括科学、诗、雄辩术等纯智力的艺术;少数艺术包括绘画、雕塑、音乐、演技,竞技等等。也就是说他把美的艺术看作为少数艺术。

希腊人习惯于把诗和音乐看作是灵感的产物,这二种东西在心理上有许多共同之点,它们都是一种声学的产品,都带有一种疯狂(manic)的特质。并且它们都带有演奏的性质,诗需要吟唱而音乐需要声响,因此它们二者不同于一般的技艺而都带有一种共同的诀窍(mysteries)的因素。

在古代希腊关于艺术的观点发展到现代关于艺术的观点之间发生了两件事情,首先是诗和音乐进入了艺术,而手艺和科学则从艺术中被排除了出去。第一步发生得比较早,在诗和音乐的规律被发现之后,就被认为是一门艺术了。这一步在中世纪之前早已完成,当毕达哥拉斯在发现声学的和谐的数的规律时,音乐就渐渐被看作为一门艺术;但诗被纳入艺术却要难得多,柏拉图走出了决定性的一步,他认为有两种诗,一种诗起源于疯狂;而另一种诗则是由技艺来支配的。在《伊安》篇中,柏拉图既提到了那种诗人陷于迷狂状态的诗,又谈到了颂诗是一种技艺;“如果你能凭技艺的规矩去解说荷马,你也当然就能凭技艺的规矩去解说其他诗人,因为既然是诗,就有它的共同一致性。”[81]简言之,有两种诗,一种是“灵感”的诗,另一种是技艺的诗,前一种不是艺术,后一种才是艺术。亚理斯多德则走出了第二步,把诗定义为一种模仿。后来的诡辩学派又进一步区分了两种艺术范畴,即实用的艺术和愉快的艺术。换言之,一种是作为生活必需品的艺术;另一种是作为精神娱乐的艺术。在希腊文化时代,这种基本的艺术分类愈来愈广泛地被人们所接受。希腊的传记作家蒲鲁塔克(Plutarch)除了实用艺术和娱乐艺术之外,又补充了第三种艺术,即所谓完美(perfection)的艺术,实际上倒是一种倒退,因为他所说的完美艺术,指的是科学,尤其是指数学和天文学,而不是指美的艺术。

还有一种在古代被人们普遍接受的艺术分类就是所谓的自由艺术(artes liberales)和平民化的艺术(artes vulgares)。当然,甚至在提出这些分类时,提倡它的人往往并不是自觉地在提倡一种艺术分类的原则或理论,他们只是在论述艺术时无意地涉及到了分类问题。渐渐地随着艺术本身的变化,分类问题才愈来愈受到重视。公元1世纪时罗马修辞学家昆提连(Quintilian)受亚理斯多德的影响,把艺术分成三大类,第一类是“理论的艺术”,如天文学;第二类是“行动的艺术”,即只有行动而无成果的艺术,如舞蹈;第三类是“产品的艺术”,即由某种技能所制作成的产品的艺术,如绘画、雕塑等。普洛丁又进一步把艺术分成五类:一、作为物质对象的产品,如建筑;二、弥补自然不足的艺术,如医术和农业;三、模仿自然的艺术,如绘画;四、有助于改良人类活动的艺术,如雄辩术和政治学;五、纯粹智力的艺术,如几何学。

总的说来,希腊和罗马对艺术的分类都缺乏一种分类原则,像柏拉图关于模仿艺术的概念,亚理斯多德对史诗、悲剧和喜剧所作的区别绝大部分是文学方面的,远不足以包括其他的艺术。但是在这一阶段中,至少已经出现了六种不同的艺术分类方法:一、诡辩学派把艺术分类建立在艺术的客观性的基础上;二、柏拉图和亚理斯多德则把艺术分类建立在艺术对现实的关系上;三、盖伦(Galen,希腊医学家)则认为由于身体的需要才导致了各种艺术的产生;四、昆提连把艺术分类建立在对艺术产品的分类上;五、西塞罗主要根据艺术的价值来分类;六、普洛丁以精神的等级来对艺术加以分类。而所有这些艺术的分类都是建立在古代对“艺术”的广泛含义上的,它并不是美的艺术的分类,只要美的艺术还不能从广泛的“艺术”的概念中独立出来并取代“艺术”的地位,美的艺术和技术的界限就很难加以区分。这里很可能产生误解,例如当我们赞美希腊雕塑时,我们会很自然地去假设古希腊人关于艺术的概念和我们是一致的,他们也像我们自己那样去赞美艺术,正是希腊雕塑这样的作品使“艺术”一词博得了它所具有的现代欧洲甚至是世界性的审美的精确含义。可是,另一方面我们完全可以确定在希腊根本不可能用我们现在的这种眼光去赞美艺术,他们是从一种很不同的角度去接近艺术的。美的艺术不仅没有形成一个分离的独立系统,而且还分散在多种多样的不同的艺术体系之中,简直各有各的看法。例如诡辩学派把建筑看作是实用艺术,而把绘画看作是愉快的艺术;柏拉图和亚理斯多德则把建筑看作是生产性的艺术,把绘画则看作是模仿性的。昆提连把舞蹈和音乐看作是实践的艺术;而把建筑和绘画看作是诗的(apotelestic)艺术。所谓自由艺术的提法也只包括了音乐和雄辩术,但不包括建筑和绘画。西赛罗则并不把自由艺术看作是多数艺术,而把诗和雄辩术看作是中间艺术,所有其他艺术都是少数艺术。普洛丁认为所有美的艺术都是各自分离的。

总之,古代思想家并没有把美的艺术作为一个独立的艺术体系来加以考虑,这种可能性当时并不存在。究竟艺术是什么,人们有着不同的标准,就是同一时代的人的看法也不尽相同,因此在涉及各种艺术种类的范畴、分类的标准等问题时,就会出现相当大的分歧,这种情况一直延续到目前为止并没有根本性的改变。如果要决定什么是艺术是一个困难的题目的话,那么要说明一门单独的艺术是什么实际上也同样的困难,对亚理斯多德来说,悲剧和喜剧是两种不同的艺术,双管箫乐和竖琴乐也是两种不同的艺术,因为它们是两种不同的工具,并且有着两种不同的演奏技巧。这种看法显然并不符合现代的艺术分类法,这样的一种分类势必导致把每一种艺术的工具也看作是一个类,其结果将不成其为艺术分类了。尽管古代关于美的艺术和自由艺术的提法与我们今天关于“艺术”的看法有许多近似之处,但这些古代的概念仍然要比今天所说的艺术广泛得多。他们所说的某些属于美的艺术或自由艺术的个别形式并不属于我们现在所说的“艺术”范围之中。

中世纪是艺术史上的黯淡时期,基本上继承了古希腊关于艺术的观点,艺术被看作是一种实践理性的习惯。托马斯·阿奎那把艺术定义为“理性的正当秩序”(recta ordinatio rationis)史考特(Duns Scotus)把艺术定义为一种“正确观念的产品”(ars est recta ratio factibilium),或是一种“建立在真实原则基础上的制作能力。”由于宗教的需要,建筑的重要性被大大提高了。但仍然没有把我们现在所指的那些“美的艺术”集合在一起,也没有特别地选出一些美的艺术,自成一个体系,而是分散在性质各异的科学、技艺和人类的其他活动之中。文艺复兴时代虽然是艺术的辉煌时期,各种艺术的地位无论在社会方面和文化方面都有很大的变化和提高,为后来美学理论的发展奠定了基础,但它同样没有形成美的艺术的体系或系统化的美学理论。早期意大利的人文主义者在许多方面沿袭了中世纪的修辞学的传统,但仅是用一些新的术语在为中世纪的“三学科”(即语法、修辞、逻辑)作补充。因此在艺术分类上并没有很大的突破。达·芬奇比前人更注意到了诗画的区别,认为诗处理的是精神哲学而绘画所处理的是自然哲学,但达·芬奇显然出于偏爱而抬高了绘画的表现力,把绘画看作是最高的艺术,认为绘画优于诗。在14世纪到15世纪,诗仅仅被理解为一种用拉丁文去写韵文的能力,或一种解释古代诗人的诗的能力。大约在16世纪60年代,亚理斯多德的《诗学》和《修辞学》开始发生较大的影响。诗的模仿才沿着亚理斯多德的思想被加以系统的探讨。在文艺复兴时代,雕像被看作是用石块凿成的、和塑像不同的艺术。塑像可以翻成模子,铸成青铜或翻成蜡像,它们各有自己的名称因而是不同的艺术。可见当时非常重视物质材料在艺术媒介中的作用。如果当时雕塑概念是十分狭窄的话,那么绘画的概念则是比较广泛的。油画和版画都统称为绘画。

17世纪时,欧洲文化的领导地位由意大利转到了法国,但许多意大利文艺复兴时期的观念由法国古典主义者继续保持着,并加以适当的变化。在法国启蒙主义运动之前,它构成了欧洲文化的一部分。在法国古典主义的全盛时期,虽然文学批评和诗歌理论相当突出,但对其他艺术却很少注意。在17世纪的巴罗克(Baroque)时期,绘画简直被视为戏剧的一种辅助形式。无论是凯旋门的建筑、陶器装饰甚至园艺都极尽雕琢之能事,并尽量加以戏剧化。

历史上关于艺术分类划时代的进展发生在17世纪的启蒙主义时代,“美的艺术”的概念此时才正式独立起来。当时法国美学家阿贝·巴托首先把“美的艺术”加以突出的强调,并把它分成五种主要形式:音乐、诗、绘画、雕塑和舞蹈。巴托首先看到了这些艺术有,一个显著的特征,就是它们能引起人们的审美快感以及它们模仿自然的特征。这样,他就把传统上的“艺术”的范围缩小为“美的艺术”和“机械的艺术”两类,前一类服务于愉快的目的,后一类服务于实用的目的。而后他又补充了第三种居中的艺术,即那种既能使人愉快又有实用价值的艺术,如建筑和修辞学。虽然巴托在1746年提出的艺术体系中有许多因素沿袭了前人的思想,但更重要的是他第一个建立了轮廓清晰的美的艺术的体系。这一分类体系的独创性不仅在法国本土产生了无比巨大的影响,而且后来在其他国家,尤其是在德国也产生了巨大的影响。巴托几乎达到了现代艺术分类体系的最后形式,而以往的所有思想家,相形之下不过是为这一体系的建立作了一些初步的准备罢了。他从亚理斯多德和贺拉斯的诗歌理论出发,把这一原则从诗扩大到绘画以及其他所有的艺术,认为“模仿美的自然”,是这些“美的艺术”的共同原则。后来19世纪的德国美学家虽然对这一点有所批评,但他们忘记了是巴托奠定了艺术分类的基础,而后人不过是对分类原则有所分歧而已。

巴托是一个唯美主义美学家,在美学理论上,他把亚理斯多德关于艺术是对自然的一种模仿修改为艺术是对美的自然的一种模仿,在很大程度上缩小了艺术反映现实的可能性。但是,恰恰是因为他过分强调了“美的艺术”,从而使整个的“艺术”概念发生了历史性的变化。这里有一个关键性的问题,即“美的艺术”这一概念到底在古希腊存在不存在?极大多数的人认为“美的艺术”是巴托所创造的,在希腊并没有这一概念的存在。科林伍德更极端,他认为希腊既没有艺术这个词,也没有美这个词。“而仅仅只有魅力(glamour)……这种魅力也就是我们通常称之为美的那种东西。……魅力并不是‘κáλλоs’,而‘κáλλоs’也并不意味着美,它只意味着善(goodness)或正确(rightness)或有用(utility)……正像古希腊没有艺术这个词那样,他们也没有美这个词。”[82]很显然,按照科林伍德的这种说法,“美的艺术”的概念是根本不可能在古希腊出现的。哈罗德·奥斯本的看法有所不同,他认为古希腊人把美的艺术(fine arts)的本质和特征看作为艺术的模仿特征,美的艺术在当时就被称之为模仿的艺术,以区别那种技艺性的实用艺术。“我们称之为美的艺术,对他们来说则是模仿的艺术。”[83]斯托尔尼兹认为“希腊人根本不可能在‘美的艺术’和‘实用艺术’之间作出区别,况且,当时文学、音乐、舞蹈都紧密地和宗教、教育联系在一起。”[84]看来,这样的意见可以成立:即希腊人并没有直接具有和“美的艺术”相等同的词,有的只有模仿的概念。因此“美的艺术”的明确提出是巴托的功绩。此外,巴托还把艺术分为许多不同的形式,如视觉艺术、语言艺术和音乐等。不过这种分类也只是相对来说才是“新”的,因为在文艺复兴时期绘画和雕塑二者就被视为具有密切关系,它们当时就被统称为视觉艺术(arti del disegns)。又如瓦尔基(Varchi)也曾把绘画和雕塑统称为“一种单独的艺术”(una arte sola)。

巴托的艺术分类很快被许多人所接受。在1751年出版的法国《大百科全书》中,艺术分类还是平铺直叙的。狄德罗在为《大百科全书》的《艺术》条目撰稿时,仍沿袭了古老的分类方法,把艺术分为自由艺术和机械艺术。然而就在同一年,由阿尔伯特(Alembert)撰写的《大百科全书》引言中,就用了“美的艺术”来指绘画、雕塑、建筑、音乐以及部分的诗。从此之后,“美的艺术”(beaux art)就这样从法国传到了意大利、德国等国家。狄德罗还曾提到,安德烈神甫在他的某著作中将全书分为四章:第一章为可见的美,第二章为习俗中的美,第三章为精神制作物中的美,第四章为音乐的美。狄德罗本人也曾以各种美去分析艺术作品,认为艺术制作中有本质的美,人类创造的美、体系的美。[85]总之,“美的艺术”的概念从那个时候起已渐渐深入人心了。在英国,“优美的艺术”的概念出现得较早,哈里斯(J.Harris)在1744年写的《三篇论文》中已出现过“优美的艺术”(elegant arts)一词。然而它并不具有巴托“美的艺术”那样大的影响。

整个西方现代和当代关于艺术分类的方法基本上是沿袭了巴托的分类法,不过略有修改。这一修改就是把建筑纳入了艺术的范畴。巴托之所以没有把建筑纳入“美的艺术”,是因为他认为美的艺术应该具有模仿因素,而建筑显然比音乐更缺乏模仿的因素。斯托尔尼兹则认为艺术的分类应归功于18世纪英国美学家爱迪生。他说“爱迪生虽不用‘美的艺术’这个词,但是他把所有的艺术放在一起来讨论,这些艺术被他分为文学、音乐、绘画、雕塑和建筑。这是一种现代美学的主题,而对爱迪生来说,这种分类几乎是西方思想史上第一次才发生。”[86]但一般说来,巴托的分类法无疑具有更大影响。

18世纪把艺术分为美的艺术和机械的艺术,但对美的艺术中的各种具体的艺术种类却缺乏作更为进一步的划分。进一步的划分是后来作出的,其中影响极大的是莱辛在《拉奥孔》中对诗画的划分,用歌德的话来说:“自此之后,视觉艺术和语言艺术之间的界限就很清楚了。”[87]但是与此同时,巴托著作的德文译者施雷格尔(J.A.Schlegel)则强调各门艺术之间可以互相影响、互相转化。

19世纪的美学在艺术分类上并没有太大的进展,仍然沿袭18世纪“美的艺术”的概念,对艺术作狭义上的分类。然而,19世纪各种流派的哲学带给艺术分类以不同的出发点,不同的方法和不同的意图。所谓不同的出发点就是艺术的概念各不相同,不同的方法就是对艺术概念的剖析有所不同,不同的意图也就是想寻找出艺术多样性的意图也有所不同。19世纪上半叶由于各种各样的庞大的美学体系已耗尽了自己的力气,后来就愈来愈让位于对各门艺术进行具体的研究。艺术分类逐渐过渡到对各种艺术样式的特性的研究上。当时,德国处在世界美学的领导地位,即使在艺术分类的领域中也是如此,康德、黑格尔等人都曾对艺术分类进行过详细而系统的叙述。黑格尔在《美学》后几卷中对各门艺术的论述尤为详细。按照黑格尔的看法,艺术的种类不是随便设立的,它们产生于一定的社会和历史状态的具体规定性之中并表现出特定社会历史阶段的本质特征。正因为不同的艺术形式是在一定的历史阶段中形成或产生的,因此它们可能在历史的发展过程中变化成另一种方式出现,也可能消亡。

19世纪下半叶,一些美学家以多种多样的方式对艺术进行分类,有从主体的感觉器官如视觉器官或听觉器官来划分的;有从空间艺术或时间艺术来加以划分的;又有从视听感觉器官和时间、空间的交叉关系来加以划分的;也有从运动的艺术和静态的艺术来加以划分的;也有从模仿或非模仿来加以划分的;还有从是否需要表演或演出来划分的。此外,还有从有没有确定的联想来划分的(有确定的联想的艺术,如绘画,无确定的联想的艺术,如音乐)。后来,随着一些新的艺术思潮的出现,尤其是绘画上的抽象主义的兴起,艺术被区分为再现的或非再现的;或用另一种同一含义的术语来说,是具象的或抽象的。在这些名目繁多的分类形式中,各种分类的原则被创造了出来,但最后的结果却是不管这种不同的分类原则多到何种程度,对具体的艺术分类却并没有多大影响,人们最关心的往往并不是分类的原则,而是对每一种类的艺术的“本性”的分析。

现代美学中真正有影响的艺术分类原则并不多见,而且艺术分类问题也决不是“进化”的,后者不一定就比前者高明。所以我们这里简单地介绍几种影响较大的分类方式。

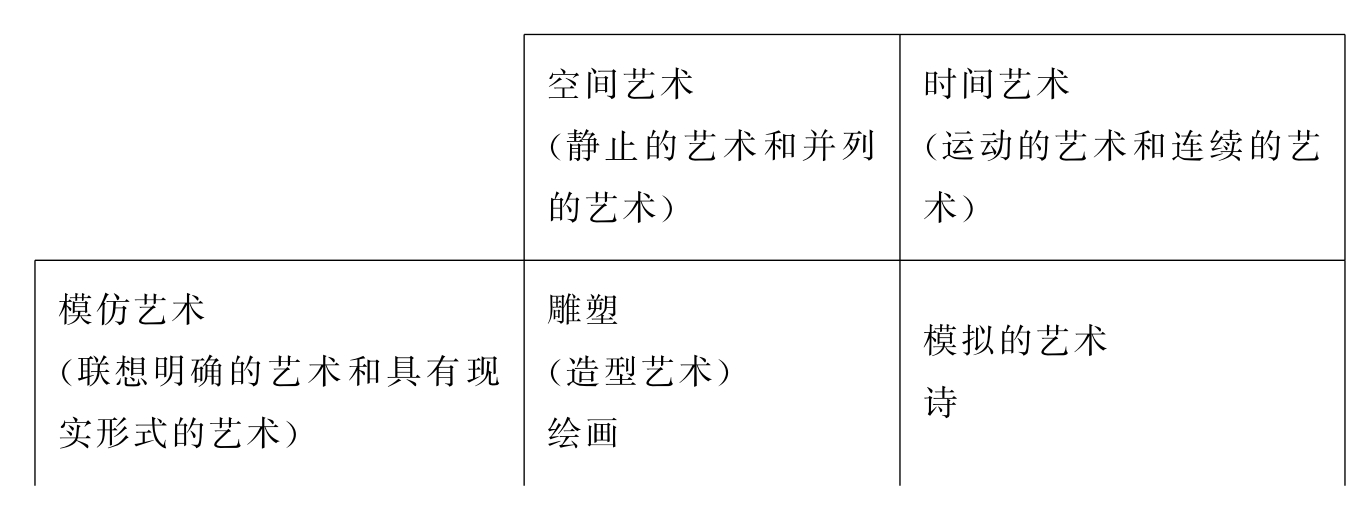

马克斯·德索曾在《美学与艺术理论》一书中介绍过这样一种分类方式,即一方面是空间艺术和时间艺术;另一方面是模仿艺术和自由艺术;再一方面是造型艺术和诗的艺术。由这样三方面的交叉关系组成了一个艺术分类的体系:

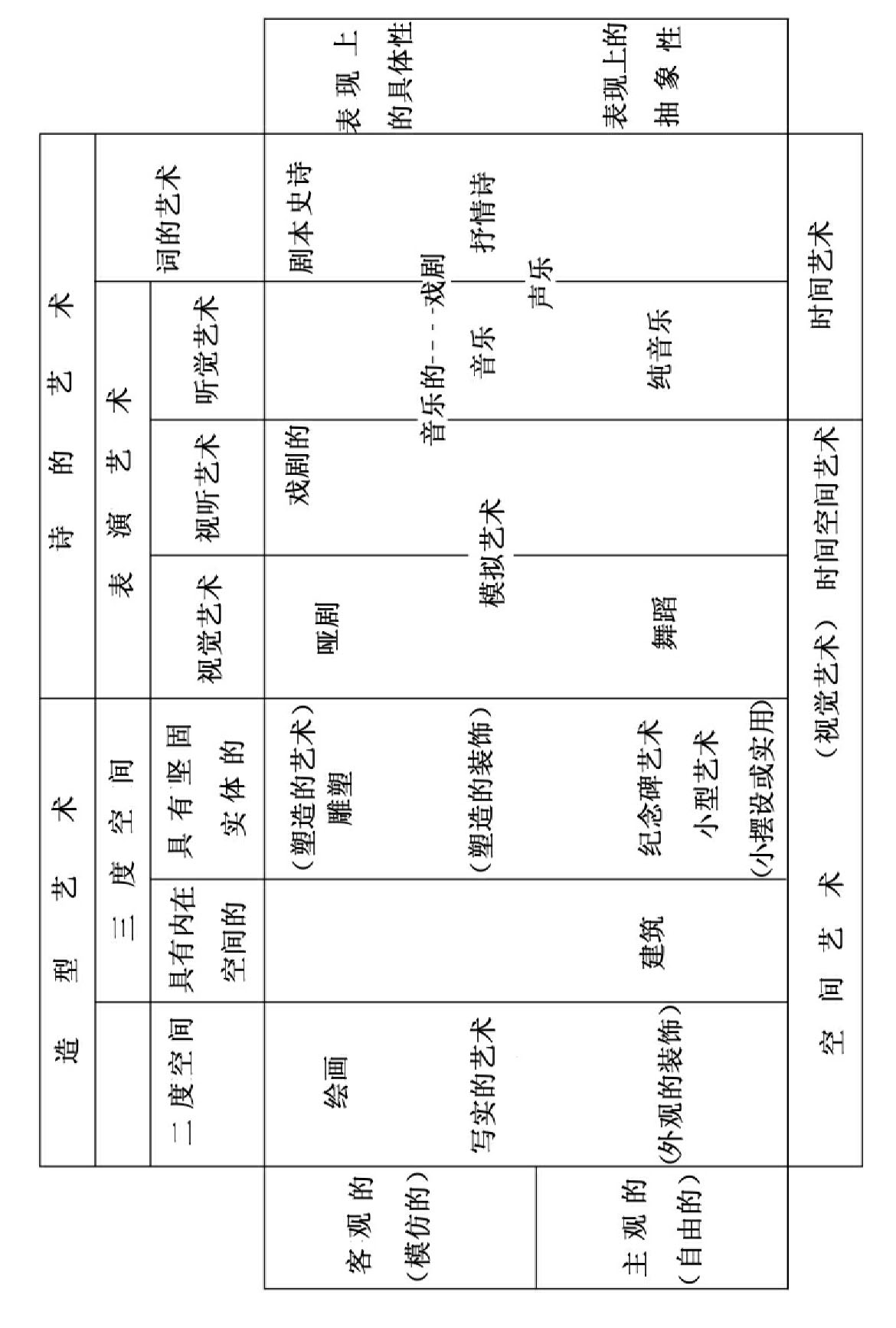

按照这个图式,雕塑和绘画是空间艺术、模仿艺术、造型艺术;建筑是空间艺术、自由艺术、造型艺术;诗及模拟的(mimic)艺术是时间艺术、模仿艺术、诗的艺术;音乐是时间艺术、自由艺术、诗的艺术。也就是说,每一种具体的艺术形式具有三种主要的、互不相同的特征。在同一部著作中,马克斯·德索还介绍了尤赖斯·阿扎拉(Urries Y.Azara)在《现代美学论集》中对艺术分类所作出的更为详细的图式(见上页):

这一分类图式虽然看起来比较复杂,但却具有较大的说服力,因为显然它把影响艺术分类的各种因素都考虑进去了,即使在今天看来,这个分类系统仍然有极大的参考价值。[88]特别有意义的是它把一些特殊的艺术形式,例如纪念碑建筑、戏剧剧本、音乐的戏剧(相当于歌剧)这些艺术形式划分得既详尽又合理。例如,纪念碑建筑既有建筑的特征,又具有雕塑的特征;戏剧剧本既有戏剧的特征,又具有词的艺术(即文学)的特征;音乐的戏剧(即歌剧)既有音乐的特征,又具有戏剧的特征。这样系统而又细致的分类在今天已不多见。

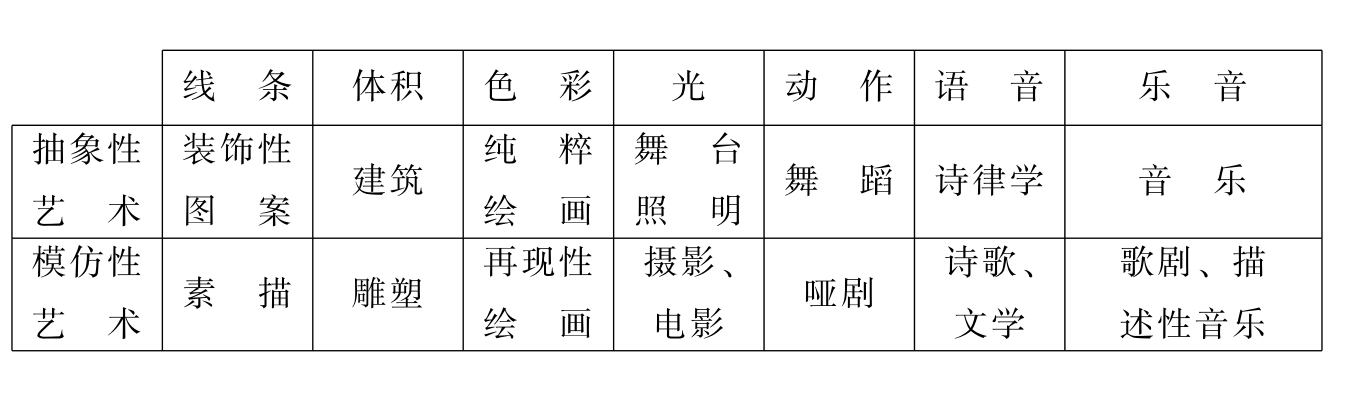

德国美学家苏里奥(E.Souriaus)在《艺术通讯》(1947)中提出了艺术分类的新方案,他把艺术分类建立在7种最基本的要素上,即线条、体积、色彩、光、动作、语音(articulated sounds)和乐音这7种基本要素上。这7种基本要素在中世纪时已为人们所注意,而今却又重新被加以运用。苏里奥在这7种基本要素上把每一种要素又分为两种不同性质的艺术,一种是抽象的,另一种是模仿的。例如他把“纯粹绘画”(pure painting)与“再现性绘画”(reperesentation-al)相区别,又对音乐补充了一种所谓的“描述性音乐”(descriptive musit)以区别于一般的音乐。按照这种分类原则,可以把它图解为(见下页):

从发展的观点来看问题,艺术的类型不可能冻结在一定的数量上,新的艺术类型还会出现,虽然这一过程可能相当缓慢。而老的、已失去生命力的艺术类型会衰落甚至消亡。并且,从古至今“音乐”的概念虽无多大变化,而它的具体形式却一直处在变化之中。一些新型乐器及新的演奏技巧的出现,例如电子音乐,不能不对整个音乐的概念发生深刻的影响。当电影已经成为最大众化的艺术时,我们就很难设想皮影戏还会永远保持它曾经有过的魅力。因此某些个别的艺术形式的消亡是正常的现象。我们并不需要像挽救一个病人那样去挽救一种已经失去生命力的艺术。同时,正如我们在上述图式中所见到的那样,各种艺术类型之间往往有着许多重叠的现象,因此想把它们加以绝对的区别几乎是不可能的。现代的悲喜剧就是介于悲剧和喜剧之间的一种新的类型。艺术中的一种类型的概念就像其他事物那样,是抽象化了的概念,它的存在决不可能和它的具体艺术形式的表现相脱离,而只能通过具体作品的例证所具有的种种特征来对它所从属的类概念作出规定,因此实际上艺术类型的核心含义随着时间的推移在缓慢地发生变化。在抽象主义盛行的西方,把绘画归结为模仿艺术或再现艺术,显然已经不确切了。雕塑从来就是静态的,但当代西方出现了所谓的“活动雕塑”,从普通雕塑到机械力驱动的活动雕塑,或具有活动装置的“集成雕塑”等,尽管许多人对之嗤之以鼻,但一定要把雕塑看作是“静态艺术”也有一定的困难。这里将再次发生标准问题的争论,究竟是按传统的标准还是按当代的标准?按多数普遍鉴赏者的标准还是按个别艺术上“激进”派的标准?杜夫海纳在谈到当前西方国家中的艺术状况时说:“一百五十年以前黑格尔断言艺术将死亡,……也许艺术真的已死亡,也许我们今天称之为艺术的那种东西,以及它所表现的那种精神活力是另一种艺术。它是为了另外一些目的和赋予另外一些意义而存在的艺术。”[89]他认为西方目前对艺术和文学的研究是从和传统不同的角度去进行的,也就是把多种多样的艺术进行个别的研究,并且在事实上已经放弃了分类的方法。西方美学现在已不寻求建立“美的艺术的体系”,尽管它也并不完全拒绝体系化。但当它想计划一个艺术体系时,它首先考虑的是各种艺术的相互关系而不是它们的要素。就像托马斯·芒罗在《〈午后牧神〉——各门艺术的相互关系》[90]以及苏里奥在《艺术通讯》中所陈述的那样,艺术的新形式往往是通过斗争,打破各种旧有的传统界线而出现的。

G.沃兰德指出:西方当今的艺术“的确是一场危机,像‘艺术的末日’、‘失去中心’、‘不再美丽的艺术’等等口号都已经暗示出资产阶级艺术的末路。当然,这次危机并不是在一定的特殊时期突然爆发的,但其最终的结果却达到使一种传统归于瓦解和毁灭的地步。……从那些在艺术上有修养的艺术创造者和他们的观众以及从事艺术教育的观众的观点来看,这些变化都是乱七八糟、令人烦恼和厌恶的。……不论人们选择下述哪一种东西来加以考察——天然的艺术、抽象主义的拼贴艺术、噪声实验的音乐、有形体的诗(concrete poetry),也无论人们去选择功能主义的建筑、‘野兽派’的建筑、‘为求活命的掩蔽所’,还有所谓的‘X中心’、‘Y中心’等等,所有这些东西以前从来没有被看作是艺术”。[91]显而易见,在这种所谓的“新艺术”、“新风格”的冲击下,随着传统艺术标准的丧失,艺术分类已经面临更为困难的处境,它粉碎了每一种艺术已往所具有的、为多数人所认可的那种传统尺度和界标。这一变化首先带来的是人们不再像过去那样,在传统标准的意义上对各门艺术进行分类,而不得不去重新研究各门艺术的特征究竟发生了些什么变化,继续对某一种艺术形式的独特本质进行研究,或在此基础上转入对构成各种艺术的最共同的本质加以研究。托马斯·芒罗在《〈午后的牧神〉——各门艺术的相互关系》一文[92]中,以著名芭蕾舞剧《午后的牧神》为中心,对源出于同一题材的绘画、诗、音乐、舞蹈等作比较研究。这一研究之所以必要,是基于这样一个事实,即在当代西方,各种艺术手段愈来愈倾向于高度专业化,艺术被划分各个独立的部门,在视觉艺术、音乐和文学之间很少有什么合作。在艺术教育上则被划分成各种不同的学科和课程,在法国尤其是如此。用芒罗的说法,在法国把各门艺术分隔开来的是一垛垛“古代的墙”。美国的情况基本上也是如此,绝大多数关于艺术的讨论由于把各种艺术形式看作是在不相关的体系而受到影响,在艺术批评上也是如此,音乐、戏剧,绘画,文学都只考虑它们自身的一些问题。芒罗认为,虽然这种分别艺术部类的研究方法有一定的好处,但没有一种艺术形式能在孤立的情况下被透彻地理解。正是在这样的意义上,芒罗希望能寻找出艺术的基本要素,它能被广泛应用于所有的艺术,从而为新的艺术分类系统奠定基础。芒罗把艺术归结为两种主要的因素在起决定性的作用,即呈现(pres-ented)因素和暗示(suggested)因素。

一、就呈现因素而言,一件艺术作品总是通过对观赏者传达某种感觉的刺激而起作用的,尤其是对视听器官的直接刺激。在这种基础上,艺术类型就可以被加以区分,即按照视觉的方式或听觉的方式去进行分类。雕塑、织物、衣服、家具基本上都是视觉艺术。

艺术中的暗示因素,是在呈现因素对观赏者的感觉产生刺激的基础上所暗示出来的一种意义。对一个训练有素的鉴赏者来说,艺术作品能在他的心中唤起一种联想,但这种联想并非完全是个人或私人的联想,它基本上是感觉形象所暗示的一种意义,其中可以包括概念、推论、欲望、情感以及所有其他心理过程的表现。并且有三种暗示的类型可以被区分:即(一)、模仿的;(二)、任意性的象征符号;(三)、共同的经验之间的相互联系。

在呈现因素和暗示因素这两种因素的基础上,艺术作品才能依照它们传达方式的不同来加以分类。如有些艺术形式主要是呈现性的和视觉的,很少带有暗示的意义,就像抽象的图案装饰那样。有些艺术形式,尤其是文学作品,主要依靠暗示性的因素。

二、也可以用呈现性或暗示性这样的心理学术语来对不同的艺术加以区别。某些构成成分如色彩,既可以像在绘画中那样是呈现性的,也可以像在诗中那样是暗示性的。艺术类型可以按某种既定的构成成分来加以区别,如绘画的基本构成成分是线条或色彩,戏剧的基本构成成分是情感或智力,而当音乐和绘画强调情感和欲望的暗示意义时,它们都可以称之为表现的。

三、时间、空间和原因的构成。绝大多数的绘画是呈现在二度空间中的(只有拼贴画或颜料涂得极厚的绘画是三度空间的)。但是通过模仿和透视,绘画也可以暗示出三度空间。雕塑、建筑、市政设计、家具、服装都是三度空间的,但范围却是可变的。音乐组成于时间的序列中,并在时间的序列中供人鉴赏,文学、戏剧表演和芭蕾舞亦是如此。绝大多数的雕塑和绘画都是以静态对知觉产生作用的,但感受它们也需要一个时间过程,人们可以在任何一个时间片断中去感受它们。一幅静止的绘画也能暗示出运动和时间的联系。能活动的雕塑也包含着时间的变化过程。电影既然是种活动的画面,它就由时间的序列所决定。一个剧本或一部小说的情节除了包含原因的结构之外,还有着空间和时间所暗示的一切东西,因为某一个事件的发生都是前一个事件的结果。而在音乐和装饰性的设计中,原因和结果之间的相互关系则很少被强调。正是以这些因素为参考框架,艺术分类在传统上被分为“空间艺术”、“时间艺术”、“静态艺术”、“动态艺术”等等,但那样的分类过于简单,远不足以包括艺术形式的多种多样的变化。实际上有许多混合的和中间的类型,例如风景建筑主要是静态艺术,并呈现于三度空间之中,但微风和瀑布却是运动着的,并且也还有时间的因素,因为周围花草的盛衰暗示着季节的推移。

四、发展了的合成的特征。为了分析和描述那种非常复杂的艺术作品,尤其是那些在时间或空间上迅速变化的作品,应对每种艺术的合成方式作出分析。音乐中的曲调包含对不同音调、声响、韵律在时间程序中的安排。在绘画中的透视和造型包含着对形状、大小、重叠、明暗、色调的安排,以使它能产生出三度空间的幻觉。文学和戏剧包含对情节、人物性格特征的处理,电影则包含摄影、情节、场景、剪辑等。任何一种特殊的艺术都具有一种发展了的合成的特征。任何艺术作品都能把它的心理内容作为一系列合成的特征来加以分析,那些是呈现性的,那些是暗示性的。按照这种看法,艺术作品可以就它所包含的合成成分来加以分类。同样是动态的艺术,在戏剧表演中在垂直方向上很少变化,但在舞台平面上却经常变化,而比起戏剧演员的动作来,舞蹈演员动作方向是更为发展了的、呈现为四维的(four dimensions)。在音乐演奏中主要是时间序列中的连续,声音在空间中的安排是不确定的。除非像教堂中的应答歌唱那样,声音的连续具有空间性,但这只是一种罕见的例外。一件艺术作品的相对复杂性部分要依赖于这种发展了的时间和空间的多维关系。

托马斯·芒罗进一步区别了四种主要的合成方式,即功利的、再现的、叙述的和主题的。认为这四种合成的方式可适用于所有的艺术,只不过在不同的时期,强调的重点有所不同而已。一件个别的艺术作品可以由这四种合成方式中的两种或两种以上的方式去构成,因此艺术作品总是作为一些合成因素的结果而呈现出来的。例如一把椅子就是功利的因素和装饰性主题因素二者的合成,一座大教堂就可能同时包含有这四种合成因素。但绝大部分艺术作品只取两种因素来合成。绘画原来是再现性因素和主题性因素的结合,但抽象主义的潮流把再现性因素看作是可以忽略的。家具和建筑强调的是功能的因素,非功能性的装饰性因素被看作是附属的或可以忽略的。音乐虽常常强调主题结构,但偶而也采用再现因素,音乐有时甚至也可以是具有功利性的,如集合的号角声、进行曲、劳动号子等都有激发对应的身体运动的功能。

一般说来,功利性因素对细节的安排都是工具性的。其目的为了使用,它主要服务于日常生活中的事务而不仅仅是审美静观的对象,在这种意义上实用艺术是在一种实用目的很明确的方式上被构成的,它的细节处理也应该是为了实际使用的目的,就像一把椅子的腿和座位,一把利剑的剑把和剑刃,一座房屋的墙壁和屋顶那样,它的形式只能用各部分功能的适宜性来加以描述。文学也可以是实用性的,如广告、宣传手册、旅行指南、祈祷文、讲演、信件、讲道以及其他目的在于影响他人活动的构成方式。

再现的因素对细节的安排是为了对那些训练有素的观赏者有所暗示,以产生空间形象的幻觉。某些再现因素能暗示一系列发生在时间中的事件。有两种形式的再现,即模仿的再现和符号的再现。在模仿的再现中,呈现的形象,无论是视觉的、听觉的、触觉的都能唤起想象中的与真实事物相近似的形象,例如线条和色彩在画布上可以再现树林密布的幽谷。符号的再现主要发生在文学作品中,词在文学作品中暗示并指示着幻觉的想象。但在文学作品中呈现因素和暗示因素之间并不存在相似性,词是一种因袭意义的符号,它不可能直接再现形象(只有拟声字才是例外)。在流行的“现实”概念上,无论是模仿的再现或符号的再现都可以是现实的,也可以是非现实的。

叙述的因素对细节的安排是为了解释或暗示某些抽象的概念、普遍的特质、基本的原则或作为原因或逻辑的联系。今天这种构成因素首先在文学作品中占首位,但在视觉艺术中也有典型的例子。有时它的意义是隐秘的和晦涩的,有时则是清晰的。但单独一个符号化了的形象还不足以构成叙述,一个叙述必须包含一种系统的发展,包括一定数量的相关的意义。论文就是一种文学类型,它强调叙述。小说和抒情诗有时也包括叙述的段落。音乐常常表达一些抽象概念,但如没有词的帮助,那么它的意义就不可能是清晰的。

主题的或装饰性的(thematic or decorative)结构是一种审美的形式,它的目的在于通过一系列视觉或听觉特质的安排,在欣赏者那里激发出直接的知觉经验。它和实用的结构是不同的,除了给感性知觉提供对象之外,并不想激发起任何实用的意图。但一个对象的装饰可以有也可以没有实用的功能。作为和再现性形式的一种对比,装饰性主题并不需要看来像某样东西,或在想象中去设想它像是样什么东西。和叙述性形式相比,装饰性主题并不须要意味着任何特殊事物或传达任何具体的信息,去表现任何一种概念或去暗示超越于对这种装饰主题的直接观察之外的东西。当一种装饰性主题向复杂化方向进一步发展时,它就作为一种构思设计的因素在整个作品形式中起作用,并可以用“主题”这一概念对它作出描述。例如可以指出某一设计是蓝色和曲线的组合以及这种组合的重复和变化等。在建筑中,主题性装饰没计经常是建立在建筑物立体的体积和内部空间设计以及对形式的线条、建筑表面和结构的设计上。所有设计方案都要包括装饰性主题,但装饰性主题总是作为一种从属的细节服从于整个建筑的形式。就像发生在视觉艺术中一样,主题性因素也可能在音乐或文学中发生,但“装饰”概念却不可能在音乐或文学中采用。

芒罗认为许多艺术类型实际上都可以用这四种构成因素以及它们之间的相互关系来加以区别。每一种构成的方式就像一个框架那样产生出一种相对持久不变的类型。例如实用类型包括斧、椅、刀、住宅、神庙、剑、帽、船、马车等;再现类型包括绘画和雕塑中的肖像、圆雕像、风景画,静物画以及叙事诗、芭蕾舞、散文故事、小说、戏剧、悲剧、喜剧等;叙述的类型包括论文、谚语,冥想的抒情诗,图解式或象征式的形象等;主题的类型包括逃亡曲、奏呜曲、交响乐、十四行诗、程式化了的格律诗,阿拉伯风格的图案以及其他视觉装饰的类型。[93]显然,芒罗以构成因素的分类法去代替了传统的分类原则,在他看来,艺术的各种构成因素之间的关系是可变的,因此这种分类法更容易适应于日新月异、变化无常的现代艺术。

显然,当代西方美学事实上已抛弃了艺术分类的原则,也不再想去发明新的分类方法。它也不再想去寻求建立一种新的“美的艺术的体系”。为了更加符合西方当代美学在艺术分类问题上的真实面貌,我们不想再按照某种分类体系去谈论各类艺术,我们还是想像杜夫海纳所说的那样,把西方美学对各类艺术的“独特本质进行研究”的现状作一个简而又简的概括性的介绍。

【注释】

[1]参见乔治·施莱辛格(George Schlesinger):《审美经验与艺术定义》,载《英国美学杂志》1979年春季号。

[2]沃尔特·佩特:《文艺复兴》序言,转引自阿诺·理德:《美学研究》,伦敦1931年版,第16页。

[3]参见杰罗姆·斯托尔尼兹:《艺术批评的美学与哲学》,波士顿1960年版,第13~18页。

[4]阿诺·理德:《美学研究》,伦敦1931年版,第156~157页。

[5]普劳尔:《审美判断》,纽约1967年版,第10页。

[6]普劳尔:《审美分析》,纽约1967年版,第5页。

[7]欧文·埃德曼:《艺术与人》,纽约1949年版,第11~12页。

[8]杰罗姆·斯托尔尼兹:《艺术批评中的美学与哲学》,波士顿1960年版,第93页。

[9]赫伯特·里德:《艺术意识的进化》,载《美学与艺术批评杂志》1954年12月号。为了论证艺术是非进化的,赫伯特·里德还引证了朱利安·赫胥黎斯(Julian Huxley)的《进化:现代的综合》一书(伦敦1942年版),认为该书中并没有提到艺术是进化的地方,甚至也没有出现“艺术”一词。以说明赫克利斯像他一样,也认为艺术是非进化的。

[10]玛格丽特·农伯格:《艺术作为象征语言的运用》,载《美学与艺术批评杂志》,1955年6月号。

[11]《马克思恩格斯全集》第20卷,第163页。

[12]让—保罗·萨特:《想象》,第239、245,240、241~242页。转引自《哲学译丛》1982年第5期,第20~21页。

[13]让—保罗·萨特:《想象》,第239、245,240、241~242页。转引自《哲学译丛》1982年第5期,第20~21页。

[14]斯托尔尼兹:《艺术批评的美学和哲学》,第31~32页。

[15]威廉·奈德:《美的哲学》,第57页。

[16]阿诺·理德:《艺术,真实和现实》,载《英国美学杂志》1964年第4期。

[17]乔治·博斯:《哲学与诗》,惠顿大学1932年版,第9页。

[18]E.H.冈布里奇:《艺术与幻觉》,纽约1960年版,第321页。

[19]转引自莫里斯·马利吉(Maurice Malingue):《高庚的绘画》,巴黎1948年版,第35页。

[20]H.吉恩·布洛克尔:《虚构人物的真实性》,载《哲学季刊》,1974年第24期。

[21]西格弗里德·吉顿:《原始艺术和现代艺术的透明性》,载《艺术新闻》1952年秋季号,第49页。

[22]C·H·卢葵特:《艺术的原始性》,巴黎1930年版,第67、79页。

[23]C.H.卢葵特:《艺术的原始性》,巴黎1930年版,第67、79页。

[24]C.H.卢葵特;《化石人的艺术与宗教》,纽黑文1930年版,第71页。

[25]罗杰·法赖:《最后的演讲》,纽约1939年版,第51页。

[26]柏拉图在《法律篇》中说过“音乐模仿善或恶的灵魂”。亚理斯多德也说过:“音乐的节奏和旋律反映了性格的真相——愤怒与和顺的形象,勇毅与节制的形象以及一切和这些相反的形象,其他种种性格或情操的形象——这些形象在音乐中表现得最为逼真”(见《政治学》,中译本,第420页)。

[27]我们在前面说过,十八世纪法国美学家巴托开始用“美的艺术”一词,相当于我们所说的“艺术”。

[28]一个关于“新古典主义”盛行的历史时期的计算,可以参见里尔·韦尔克(Rene Wellek):《现代批评史》,1955年版,第1卷以及乔治·圣梯斯伯里(George Sainsbury):《批评史》,1902年版,第2卷。

[29]乔舒亚·雷诺兹:《讲演集》,牛津大学1907年版,第3卷,第26页。转引自斯托尔尼兹:《艺术批评的美学与哲学》,第122页。

[30]里尔·韦尔克:《现代批评史》,第23页。转引自斯托尔尼兹:《艺术批评中的美学与哲学》,第126页。

[31]转引自斯托尔尼兹:《艺术批评的美学与哲学》,第127页。

[32]转引自斯托尔尼兹:《艺术批评的美学与哲学》,第127页。

[33]约翰逊:《漫游者》第4号,第7页。转引自斯托尔尼兹:《艺术批评中的美学与哲学》第128页。

[34]斯托尔尼兹:《艺术批评的美学与哲学》,第128页。

[35]约翰逊:《〈莎士比亚戏剧集〉序言》,转引斯托尔尼兹:《艺术批评的美学与哲学》,第129页。

[36]J.马戈利斯:《用哲学的观点看艺术》,坦普尔大学1978年版,第223页。

[37]冈布里奇:《艺术与幻觉》,第3、87页。

[38]参见本书第3章第6节。

[39]保罗·齐夫:《艺术和艺术对象》,载《哲学的转向》,伊萨卡1966年版。

[40]转引自冈布里奇:《艺术与幻觉》,第94页。

[41]冈布里奇:《艺术与幻觉》,第102页。

[42]“伊德”是弗洛依德精神分析学的一个专有名词,相当于“本能冲动”。

[43]转引自冈布里奇:《艺术与幻觉》,第105~106页。

[44]转引自冈布里奇:《艺术与幻觉》,第327页。

[45]转引自冈布里奇:《艺术与幻觉》,第299页。有趣的是,冈布里奇和博林的这一看法和我国清代沈复所作《浮生六记》中的一段描写极为相似:“余忆童稚时,能张目对目,明察秋毫,见藐小微物,必细察其纹理,故时有物外之趣。夏蚊成雷,私拟作群鹤舞空。心之所向,则或千或百果然鹤也。昂首观之,项为之强。又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使其冲烟飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,怡然称快。……以丛草为林,以虫蚁为兽,以土砾凸者力丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。一日,见二虫斗草间,观之,兴正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞蛤蟆也”(沈复:《浮生六记》江西人民出版社1981年版,第17页)。

[46]转引自冈布里奇:《艺术与幻觉》,第317页。

[47]乔治·迪基《艺术与审美》,第34页。

[48]乔治·迪基《艺术与审美》,第74页。

[49]乔治·迪基《艺术与审美》,第180页。

[50]乔治·迪基:《艺术与审美》,第47页。

[51]凯瑟琳·洛德:《社会惯例和迪基的艺术惯例的理论》,载《英国美学杂志》1980年秋季号。

[52]参见阿瑟·丹陀:《艺术作品与现实事物》,载W.E.肯尼克编:《艺术和哲学》第98~110页。

[53]乔治·迪基:《艺术与审美》,第49页。

[54]乔治·迪基:《艺术与审美》,第175页。

[55]大卫·刘易斯:《惯例》,载《哲学研究》,哈佛大学1969年版,第1章第5节,第43页。

[56]大卫·刘易斯:《惯例》,载《哲学研究》第1章第5节,第45页;第3章第4节,第103页;第2章第4节,第176页。

[57]大卫·刘易斯:《惯例》,载《哲学研究》第1章第5节,第45页;第3章第4节,第103页;第2章第4节,第176页。

[58]凯瑟琳·洛德:《社会惯例和迪基的艺术惯例的理论》,载《英国美学杂志》1980年秋季号。

[59]莎士比亚:《仲夏夜之梦》第5幕第1场,见《莎士比亚全集》第2集,第352页。

[60]洛德·布雷恩:《天才的特征》,载《英国美学杂志》1963年4月号。

[61]奥斯本的《论灵感》译文,参见《外国文艺思潮》第1集,陕西人民出版社1982年版。

[62]参见拙作:《灵感概念的历史演变及其他》,载《美学问题》,1981年版。

[63]费利比恩:《谈话录》,1685年版,第3卷,第185页。

[64]鲍山葵:《美学三讲》第31页。

[65]W.H.奥登:《诗人的工作》,纽约1948年版,第171页。

[66]转引自科拉多(J.Ma.Corredor):《与卡萨尔斯的谈话》,纽约1957年版,第194页。

[67]鲁恩·萨沃:《什么是艺术作品》,载《哲学》杂志1961年1月号,第25~26页。

[68]参见杰弗里·梅特兰(Jeffrey Maitland):《创造性》,载《美学与艺术批评杂志》1976年夏季号。

[69]以上两段引文均引自文森特·托马斯编:《艺术中的创造性》,新泽西1964年版,第73、100页。

[70]R.G.科林伍德:《艺术原理》,第129页。

[71]W.E.肯尼克:《创造活动》,载H.E.基弗(H.E.Kiefer)和M.K.穆尼底兹(M.K.Munitz):《教育、宗教和艺术的展望》,纽约1969年版,第252页。

[72]杰弗里·梅特兰:《创造性》,载《美学与艺术批评杂志》1976年夏季号。

[73]文森特·托马斯编:《艺术中的创造性》,第108页。

[74]参见托马斯·芒罗:《走向科学的美学》,第306~307页。

[75]转引自《外国理论家作家论形象思维》,第204页。

[76]T.S.埃利奥特:《论文选1917—1932》,转引自斯托尔尼兹:《艺术批评中的美学与哲学》,第103页。

[77]M.C.比尔兹利:《艺术的创造》,载《美学与艺术批评杂志》1965年第23期。

[78]参见格雷厄姆·沃拉斯:《思想的艺术》,纽约1926年版。

[79]以上所引材料凡未注明出处者均选自《第九届国际美学会议论文汇编》,南斯拉夫杜布罗夫尼克版,三卷本。

[80]保罗·奥斯卡·克里斯莱尔:《现代的艺术体系》,转引自W.E.肯尼克:《艺术与哲学》,纽约1979年版,第7页。

[81]柏拉图;《文艺对话集》,第5~6页。

[82]科林伍德:《艺术哲学论文集》,布卢明顿1964年版,第168页

[83]哈罗德·奥斯本:《美的理论》,第53、170~171页。

[84]斯托尔尼兹:《美学与艺术批评哲学》,第341页。

[85]参见狄德罗:《美之根源及性质的哲学研究》,载《文艺理论译丛》1958年第1期。

[86]斯托尔尼兹:《“审美无利害关系”的起源》,载《美学与艺术批评杂志》1961年冬季号。

[87]参见歌德《诗与真》第2部分,第1卷,第8页。

[88]两幅图均参见马克斯·德索:《美学与艺术理论》,第268、270页。

[89]杜夫海纳:《美学中的主要倾向和艺术科学》,纽约·伦敦1979年版,第4页。

[90]参见托马斯·芒罗:《走向科学的美学》,第342~363页。

[91]G.沃兰德:《德国的哲学美学和经验研究》,载《英国美学杂志》1978年冬季号。

[92]参见托马斯·芒罗:《走向科学的美学》,第342~363页。

[93]参见托马斯·芒罗:《走向科学的美学》,第168~175页;《艺术发展及其它文化史理论》,第230~242页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。