從老子之道的當代詮釋看“新子學”之“新”

林光華

一、可説之道與不可説之道

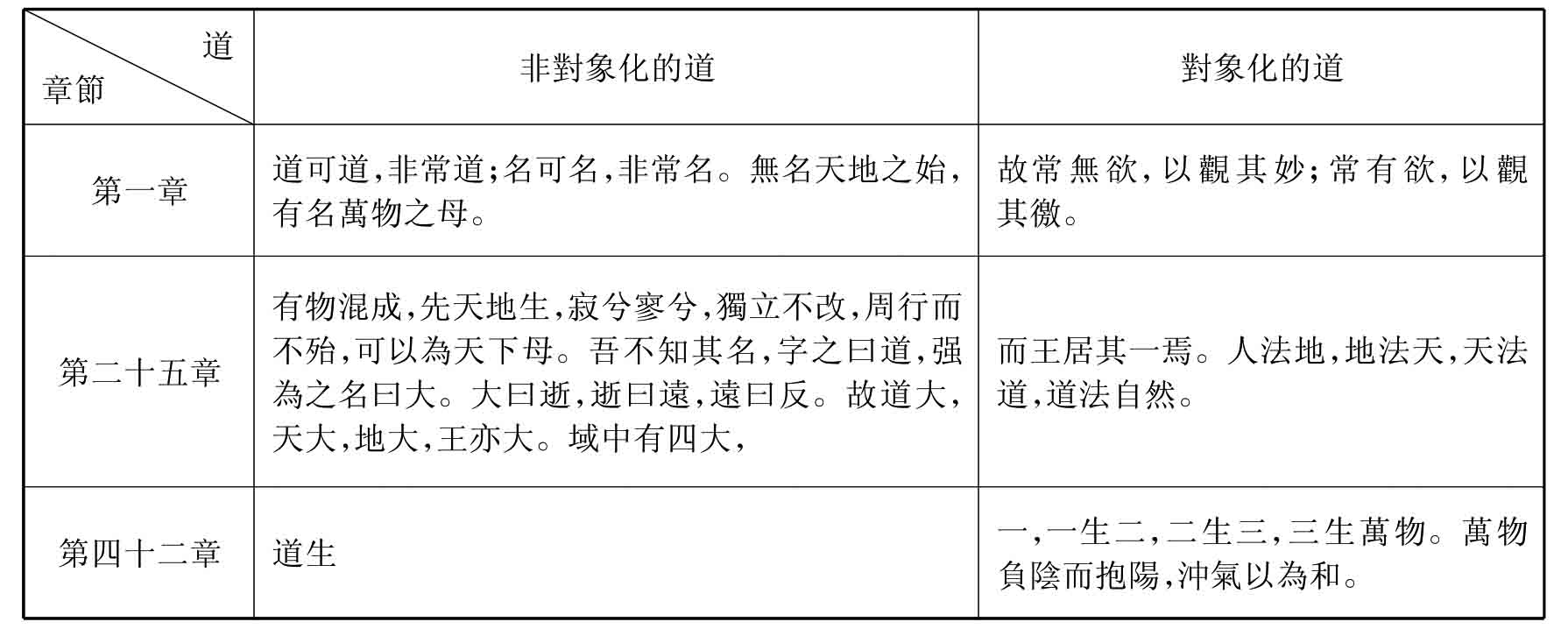

《老子》中關於道的最重要的文本是第一、第二十五與第四十二章,此三章也最難解,其中第一章尤為重要,因為它奠定了《老子》的問題意識,提出了“不可道”之道。什麽是可道之道,什麽是不可道之道,如何理解不可道之道?這是整個《老子》的核心問題。為便於分析,這裏把《老子》第一章分為五句:

道可道,非常道;

名可名,非常名。

無名天地之始,有名萬物之母。

故常無欲,以觀其妙;常有欲,以觀其徼。

此兩者同出而異名,同謂之玄,玄之又玄,衆妙之門。[1]

“道可道,非常道”,即道可以説,但可説的道不是“常道”。毫無疑問,老子重視的是那個不可説的“常道”。“常道”,帛書本作“恒道”,漢代“避孝文帝劉恒諱,改‘恒’字為‘常’”[2]。帛書“恒”處對應的簡本作“亘”。李零認為“亘”就是“恒”字[3]。《甲骨文字詁林》曰:“象回環之形。”[4]從其字形來看,“亘”與水之回旋的姿態有關。《説文》曰:“亘,求回也,……古文回,象回字形,上下所求物也。”段注曰:“回者,轉也。《易》‘屯’卦曰‘盤桓’,‘桓’意當作‘回’,‘盤’意當作‘般’,舟之旋曰‘般’。”[5]可見,“亘”與舟、水有關,是對舟在水中上下、左右摇盪的寫照。《説文》曰:“恒,常也。從心舟,在二之間上下,心以舟施,恒也。‘亘’,古文恒,從月。”[6]可見,“亘”與“恒”寫法不同,但都與月、舟有關。段注曰:“謂往復遥遠而心以舟運旋。歷久不變。”[7]“歷久不變”,是指這個動態的運行過程一直如此,而不是静止不動的意思。

“恒”字有“變動”之意,與“亘”吻合。《詩經·小雅》曰:“如月之恒,如日之升。”鄭箋:“恒,弦升出也,……月上弦而就盈,日始出而就明。”[8]“恒”本指月亮上升而逐漸呈現為“盈”的狀態,相反則呈現為“虧”的狀態,這意味着事物在盈、虧之間的變動,與前文講的“亘”的意思也相通。可見,“恒”含有“變動”之意,這從通行本的“常”字很難看出,“恒道”的重要特徵在於既“長久”又“變動”,恒道是“變動”中的“長久”。

如何理解“恒道”之不可説?該章第二句隨即給出了提示:從命名的角度來看,“恒道”對應的是“恒名”,此“名”也就是第三句中的“無名”。二十一章曰:“其名不去,以閲衆甫。”王弼注:“無名,則是其名也。”“恒道”是一個名稱,名稱只是個方便説法。“恒道”不能用語言去命名,因為有語言處就有人這個主體,所説之物是人這個主體的“對象”,而“恒道”在人之先,它原本不是人的“對象”。

第三、四句都是從兩面來説兩個不同的道,“無名”、“無欲”對應的是“恒道”,“有名”、“有欲”對應的是“道”。“恒道”不可説而“道”可説,這個“道”是人産生之後要效法的對象,是自然之法則,即二十五章所説的“人法地,地法天,天法道”的“道”。“恒道”與“道”不是對立的關係,這就是第五句要總結的,二者同出,兩相結合,這才是宇宙萬物的奥妙所在。

其中第三句“故常無欲,以觀其妙;常有欲,以觀其徼”是根據帛書本斷句。但句意上有很多疑問,需要先厘定。此句推敲起來最為費解:“無欲”觀尚可理解,為什麽還要作“有欲”觀?王弼注:“故常無欲空虚,可以觀其始物之妙。……欲之所本,適道而後濟。故常有欲,可以觀其終物之徼也。”王弼似乎也看到了“有欲”觀的難解,所以將“欲”繫於“道”,將“有欲”釋為本乎“道”的欲,即觀道之如何使萬物歸終,這其實是把“有欲”扭轉成“無欲”,不是很有説服力。東晉孫盛已提出質疑:“舊説及王弼解,妙謂始,徼謂終也。夫觀始要終,睹始知著,達人之鑒也。既以欲澄神,昭其妙始,則自斯以已,宜悉鎮之,何以復須有欲得其終乎?”高明指出:“老子主張虚柔静觀,無為無欲,‘常有欲’則背其旨,焉能觀物之邊際或歸止?”[9]嚴靈峰也指出:“老子以致虚守静以觀萬物反復,而‘有欲’則不虚静矣;又豈可‘觀徼’乎!”[10]因此,他自“無”、“有”處斷句。

敦煌三本與唐景龍本作“常無,欲觀其妙;常有,欲觀其徼”,王安石以來采取此種斷句的人很多,但多是受《莊子·天下》“建之以常無有”句的影響,視“常無有”為“常無”、“常有”的合併[11]。但常無、常有的主語畢竟是人,人是發出“觀”這個動作的主體,什麽叫人常有、常無,還是要歸到人的心靈狀態上去説。“常無”就是常無欲,“常有”就是常有欲,還不如帛書本從“無欲”、“有欲”處斷句更直接。嚴靈峰是把“無”、“有”作為人觀照道的兩個角度,在義理上是成立的,自無觀,觀道之妙,自有觀,觀道之徼。但問題是,把“無”、“有”作為一種觀照角度主要是莊子的思想,在《老子》中並不明顯。《老子》中,“無”、“有”單獨出現時是獨立的概念,譬如“天下萬物生於有,有生於無”(四十章)。“無”與一個動詞連用是《老子》中更為常見的,如“無知”、“無為”、“無憂”、“無欲”等。其中“無欲”另有四處:“常使民無知無欲”(三章)、“常無欲,可名於小”(三十四章)、“夫亦將無欲”(三十七章)、“我無欲而民自樸”(五十七章)。所以,在第一章中自“無欲”斷句應更符合老子的用詞習慣,“有欲”、“無欲”相對而出,也符合上文“無名”與“有名”相對而出的書寫風格。

《説文》曰:“觀,諦視也。”段注曰:“審諦之視也。《穀梁傳》曰‘常事曰視,非常曰觀。’”[12]首先,老子之“觀”不是一般意義上的觀看,而是審慎地、專注地觀,是一種洞察。前面的“無欲”也就是王弼説的“空虚”之意,即没有明確目的、没有太多主觀意志。“有欲”所觀的内容是“徼”。帛書本作“所噭”,高明認為“噭”即“徼”,從蔣錫昌作“求”講[13]。但前面的“其”從前句代指“道”,道法自然,道是無求的,所以此講法不通。敦煌本“徼”作“皦”,意思是“光明”,朱謙之認為此與上文“妙”字對文,但是“妙”在這裏含有“開始”的意思,不如河上公、王弼釋“徼”為“歸”[14]、“歸終”更為恰當。事實上,“噭”與“徼”、“皦”是同音字,在意思上應有共通之處,因有“求”而“顯”,“顯”到極處則“歸”,三個字的含義並不矛盾。

由此再來看“無欲”、“有欲”,會發現,這裏的“欲”並不是一般所認為的“貪欲”[15](greed)之意,而是“意欲”(will)、意向(intention)之意,即“想要達到某種目的”[16]。“欲”在這裏不是名詞,而是取“想要”之意的動名詞,因此是中性的。此與《禮記·樂記》的“感於物而動,性之欲也”[17]之“欲”(動念)、《論語·為政》的“從心所欲,不逾矩”[18]之“欲”(欲求)更為接近。也就是説,“欲”在這裏並不都是貶義詞,而是中性詞。所以該句可理解為:無意無執,來洞察道創生萬物的微妙;有意有執,來洞察在道的作用下萬物的歸趣。

綜上所述,老子用可説、不可説來描述道的兩種不同狀態,用無欲、有欲描述觀道的兩種心靈狀態。“不可説”是指無法直接定義。不可説的是“恒道”,“恒道”在空間上是“至大”,在時間上是“恒久”,它没有一個實心作為立足點讓人去把握,因而“不可説”。但“可説、不可説”這樣的描述框架在今天的語境下比較含混,“不可説”尤其容易讓人誤解為神秘主義。因而筆者援引兩個現代哲學辭彙——“非對象化”與“對象化”來加以限定。《老子》第二十五、第四十二章同樣藴含着這兩個不同層面的道,一并列舉如下:

第二十五章之所以從“而王居其一焉”斷開,是因為主體人出現了,這時候原初天地人道合一的混沌之“域”就産生變化了,變得有區别、有區分了。但這並非是貶義,只有這樣,人才能法那個對象之“道”,或者説,“道”才能作為自然的法則被掌握,使人生活得更好。但是,如果没有原初之“域”,就没有這個可效之“法”。“域”是非對象化的“恒道”,“法則”是對象化的“道”。

第四十二章之所以從第一個“一”處斷,因為“一”代指可説之“道”,同第三十九章所説的“天得一以清”的“一”。不能説“道”生“道”,所以開頭的“道”字應指“恒道”,“道生一”,即不可説的“恒道”對象化為可説的“道”[19],也即進入語言的領域中。在語言領域中的對象化之“道”,被給予的基本含義是宇宙本原,本原之道即“一”、“一”産生了“二”,“二”即“天地”(或“陰陽”),“三”即“天地人”(或“陰氣、陽氣與和氣”),“三生萬物”即人參贊天地,天地人共同創生萬物。因此,從“道生”二字之後,一、二、三、萬物,都是對象化世界的事。這一章一般被解釋為“宇宙論”或“宇宙生成論”,其實只是表面看來如此。一、二、三作為數字並不是簡單地代表宇宙創生的不同階段,而是有深刻含義的。“一”代表混沌未分的狀態,“二”、“三”代表宇宙生成的結構、方式,“二”是一個相交的結構,相交才能生,“三”是一個穩定的結構,穩定才能持續地生下去。如果僅僅是為了表達宇宙論,老子為什麽不直接説“道生萬物”呢?這裏“一、二、三”的深意在於:第一,表明生成的結構、方式或原理;第二,表明道與萬物(包括人)的關係,恒道顯示為可説的道,道分為二,二分為三,三生萬物,因此萬物中皆含道。這正好印證了第一章所説的“常無欲,以觀其妙;常有欲,以觀其徼”,通過萬物的始、終能觀道,如果物中無道,如何能自物觀道呢?這一道物關係在老子這裏已經奠定,只是到莊子的“(道)在屎溺”(《知北遊》)[20]、王弼的“在方而法方,在圓而法圓”(第二十五章注)才顯題化。

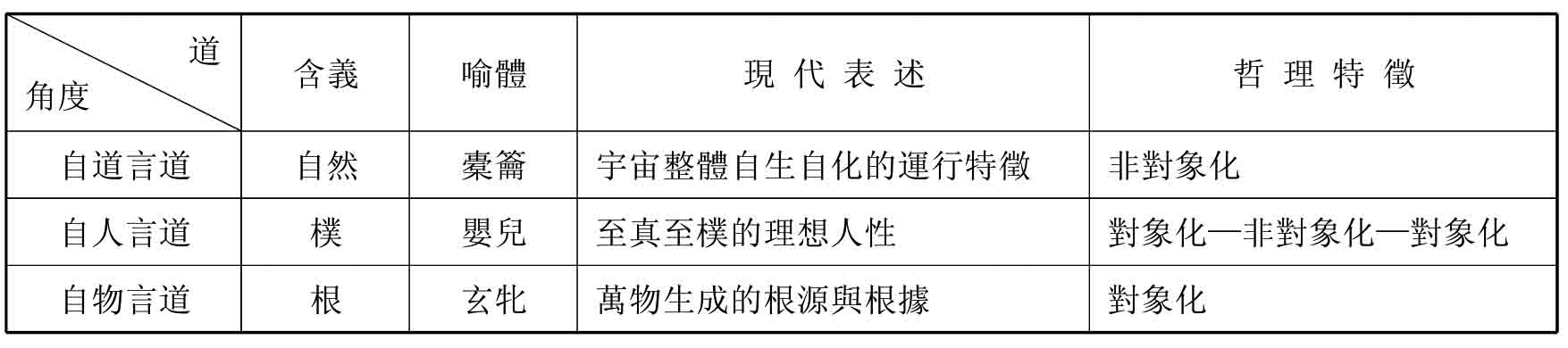

儘管非對象化的道不可説,但人有説道的衝動與本能,有定義道的需要。那就要看從什麽角度去説,角度不同,所説的道也不同,其哲理特徵也有差異。具體來説,可以分為三個角度,概括如下:

從道的角度説,道即“道法自然”(二十五章)之“自然”。河上公注:“道性自然。”[21]道的本性是自然,即本來如此,它是活潑潑的宇宙整體生命,按照自己的方式運作不息,這種原本的運行狀態是最“自然”,最長久的,因此值得人效法。如葉維廉所描述的,自然是“物我、物物互參互補互認互顯的圓融世界”[22],在這個世界中,物我不分。此種自然的運行機制可以用第五章的“橐籥”來表示。“虚而不屈,動而愈出”,比喻自然之虚空無為與變動不居的特質。人就在這自然的大化運行之中,無法去説清楚它所沉浸其中的境域,而只是自然而然地與萬物一道運行。但人能感受到大道,要將其描述出來,就需要另一番工夫了。

從人的角度説,道即“道常無名,樸雖小”(三十二章)之“樸”,也即第十章“載營魄抱一,能無離乎?專氣致柔,能嬰兒乎?”中嬰兒的特性。老子之所以用問句,説明他深知人很容易離開至樸之性,因此也才有“復歸”之説。樸是理想的人性。人由至朴的本性開顯出的情境可以稱為“道境”,它本身是非對象化的,當人站出來追憶它、描繪它時,它才成為“對象”。人通常會經歷一個“聞道——為道——體道——悟道——離道——言道”的精神歷程,從哲理特徵上説,即從“對象化”(聞道、為道)到“非對象化”(體道、悟道)再到“對象化”(言道)的過程。當然,前一個“對象化”的“對象”是模糊的,是自我感覺,後一個“對象化”的“對象”是經歷了與道合一的體悟而更加清晰,具有真實性、客觀性的對象。

對象化的道可知、可識、可得、可失、可修、可為、可守、可法、可用、可循。這就是《老子》中所謂“道沖而用之”(四章)、“執古之道”、“惟道是從”(二十一章)、“人法地,地法天,天法道”、“樸(按:即道)散則為器,聖人用之則為官長”(二十八章)、“以道佐人主者”(三十章)、“道常無名,樸雖小,天下莫能臣也”、“大道泛兮,其可左右。萬物恃之而生而不辭”(三十四章)、“上士聞道,勤而行之”(四十一章)、“為道日損”(四十八章)以及“古之善為道者”(六十五章)等所表達的“道”,此“道”與動詞相連,是人之對象,指導着人的生活,其作用當然也很重要。

非對象化的道則不可知、不可識、不可説,“迎之不見其首,隨之不見其後”(十四章)。所幸,《老子》第十五章、第二十章提供了瞭解此道的綫索。第十五章曰“善為士者”(按:帛書作“善為道者”)深不可識,言下之意,他所體的道本身也是深不可識的,故有“豫兮若冬涉川,猶兮若畏四鄰,儼兮其若容,涣兮若冰之將釋,敦兮其若樸,曠兮其若谷,混兮其若濁”的特殊體會,這種如履薄冰的心情,不是因為對某個確定對象的“怕”,而是對某個不確定東西的“畏”,對環繞着自己的這份未發之情勢的敬畏、好奇與探險。這章顯然是借為道之人的體會來顯示道本身的特徵。第二十章曰:“衆人熙熙,如享太牢,如春登臺。我獨泊兮其未兆,如嬰兒之未孩。傫傫兮若無所歸。衆人皆有餘,而我獨若遺。我愚人之心也哉!沌沌兮!俗人昭昭,我獨昏昏;俗人察察,我獨悶悶。”如果説前一章是人對道境的模糊感受,這一章則可看作達到此道的現實條件。只有在現實中超越俗人的視野、胸襟,不惜以另類的姿態出現,才能領略這“不笑不足以為道”的境界。非對象化之道是讓人神往的,也是最難達到的。正如蘇軾所説“不識廬山真面目,只緣身在此山中”(《題西林壁》),亦如禪詩“盡日尋春不見春,芒鞋踏遍隴頭雲。歸來笑拈梅花嗅,春在枝頭已十分”(《宋女尼悟道詩》)所隱喻的,尋春如同騎驢找驢,終不知驢。不去尋春,則春光自現,因為春不是對象。道就相當於“廬山真面目”和“春已十分”的境界。

從物的角度説,道即“玄牝之門,是謂天地根”(六章)的“根”,即“根源”。“玄牝”是個比喻,比喻萬物所從來處,也即萬物的母體。與“有名萬物之母”、“可以為天下母”的“母”是相通的,它既是生者,也是養者。“根源”與“根由”、“根據”不同:“根源”重在“來源”(origin),“根由”重在“原因”(cause),“根據”重在“依據”,即一物“之所以然”的“根基”(basis),老子側重的是“根源”意。這幾個詞在當代表述中常常被混用。“母”、“根”的用法與含義與“宗”或“主”又有所不同。老子説道“似萬物之宗”(四章),而不“是”萬物之宗。老子强調道“衣養萬物而不為主”(三十四章),所以道不能直接説成是“主”。這是因為“宗”和“主”在字面上有控制、宰制的意味,顯得有為。此道是可説的,是確定的,因此是對象化的,但它不是實體。

二、道的當代詮釋反思

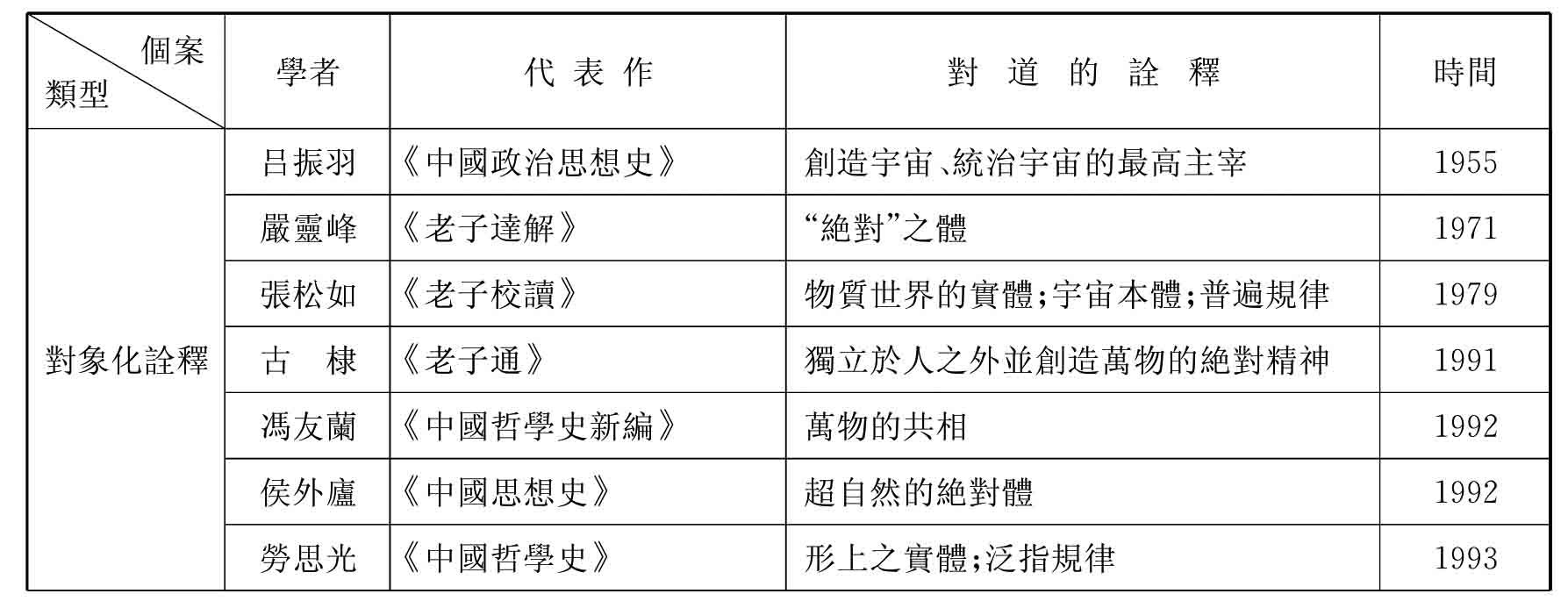

古代老子詮釋系統除了魏晉之後受佛教的影響,不涉及其他外來視野,總體上是在中國傳統内部進行的。這一詮釋傳統尤其重視老子的非對象化之道,以王弼為代表,其將道詮釋為“無”,“無”可以説是非對象化特徵的最極致的表達。當代本土學者的詮釋多受英美分析哲學、歐陸哲學等西方思潮的影響,各有側重,形態多樣,老子的問題意識反而淡化了。本文將側重於對象化之道的詮釋類型稱為“對象化詮釋”,側重於非對象化之道的詮釋類型稱為“非對象化詮釋”,二者兼有或不作區分的詮釋類型稱為“混合型詮釋”。

道的當代詮釋分類表[23]:

續 表

“對象化詮釋”的特點是直接套用或間接使用西方傳統形上學的概念來解釋道,這一類是當代老子詮釋早期的特徵,具有拓寬視野的積極意義,但其弱點是很難擺脱西方傳統形上學的二元分立思維的影響,容易割裂道、物的關係;“混合型詮釋”的特點是對道進行分類解釋,全面、穩妥,但其弱點是對不同層面的道之間的關係闡述得不够清楚,没有從根本上解決二元分立的問題,譬如形上之道究竟是如何“落實”到形下層面的,形上、形下之間仍然是隔的;“非對象化詮釋”的特點是多受西方當代哲學以及佛教哲學的影響,大多是研究現象學及海德格爾哲學出身,他們不再用實體化、二元論、認識論、形上學的思路方法來詮釋道,而是注重道在人的實際生活經驗中的開顯,重視對非對象化之道的詮釋,重新回到老子的問題意識上去。其中牟宗三對道家的境界論詮釋有開山之功[24],王慶節的分析也很有見地,而張祥龍的詮釋最為系統,最具代表性。所以這裏以張祥龍的詮釋為案例。

張祥龍是研究海德格爾出身,有比較哲學的方法與視野。他認為海德格爾與老子的内在相通之處正在於海德格爾前期的“緣在”(Dasein,又譯為“此在”)、後期的“緣構發生”(Ereignis,又譯為“本有”)與老子之道都具有非對象化、非現成性的特性。他將老子之道詮釋為“終極處境中的構成之道”[25]、“生存的頂极形態”[26],簡言之,道是一種構成性的“境域”,既不是客觀對象,也不是主觀境界。“境域”具有兩個根本特點:一是“構成”(constitution),二是“生存”(existence)。

“構成”即非現成的、不可對象化把握、總在生成之中的意思。類似《莊子·齊物論》中説的“葆光”,“注焉而不滿,酌焉而不竭,而不知其所由來”[27]。張祥龍用的“構成”一詞來自德文Konstitution,與之相對的是“現成者”(Vorhanden),即“某種可以被非境域地(non‐contextually)把持的對象”[28],如理念、實體、本質、形式等。他認為,“任何‘存在’從根本上都與境域中的‘生成’、‘生活’、‘體驗’或‘構成’不可分離”[29],因此人的認知過程“必然要涉及那些模糊的、暈圈狀的,處於一與多、有與無之間的‘邊緣域’(Horizont)”[30]。

老子之道體現了這種模糊的“邊緣域”,它打破了一切現成的、對象化的存在,其重要根據之一是第四十章“反者,道之動;弱者,道之用”。張祥龍認為:“‘反’首先是對根本的無常局面的認識,其次提示出適應於這種局面的對策,‘反’意味着絶不可依靠任何現成者,而總是在它們的反面和反復中看出道的動向”[31],也就是説,道並不是一個不變的“實體”或“理念”,而是要通過不斷的“反”來構成態勢以顯示自己。他説:

“弱”、“柔”、“虚”、“静”、“沖”等等,是老子用來表示道的一組“無形大象”。它們透出的“妙”義是:在一切具體法則的終結處,並没有更高級的存在者和法則,而只能是一種“柔弱”到再無一絲一毫現成性可循的純勢態。[32]

他認為老子之道的柔、弱、虚、静等特點,決定了道不是一個現成可把握的對象。柔弱,所以能化;虚静,所以能動。老子曰:“致虚静,守静篤,萬物並作,吾以觀復。”張祥龍解釋説:“真正的虚極和静篤必是一種壁立千仞的終極情境,其中一切都失去了現成存在性。”[33]他看到的是“虚”所張開的態勢和情境,是“險境”,也是“勝境”。他並没有忽略這句話的主語——“吾”,但並不將“虚静”僅僅理解為工夫修養所達到的心靈之静,而是强調静的“切身”性,即不僅是心境上的寧静,還包括“吾”所處的實際情境和態勢。

“境域”的第二個根本特性——“生存”,其本質是“時間性”(Zeitlichkeit)。“時間性”意味着實際生活中最深層的非對象化、非現成的情緒狀態和根本處境,如海德格爾説的“操心”、“畏”、“閑談”、“語言”、“將來”、“向死存在”等概念所揭示的特性那樣。張祥龍認為老子有着深度的生存關切,其玄妙的思想既是超越又是藴藏於活生生的生存實際中的,這體現在《老子》中豐富的人生現象,如“母、赤子、屋室、器皿、舟輿、天地、倉廩、弓矢、小徑、大道、山谷、水流、江海、雞犬……”[34]這些現象在老子的思想中既非形上也非形下的,而是被作為原本就包含終極體會的人生實際加以思考和描繪的。他説:

老子思想的特點在於直接關注生存本身的問題,不管它指社稷的存亡,還是指個人的生存。而且,更關鍵地,他不再將人與國的生存視為一種現成目的,可以通過某種外在的手段(富足、節信、尚同、禮儀、倫常、法術等等)維持住。對於他,生存或生命有它自身的構成機制和視域。[35]

言下之意,道並非一個固定的、具體的法則或規律,卻又有它自身的規定性,這規定性並非來自外在的神明或内在的良知,而來自“生存”本身。道“既非原則,亦非另一個更高級的實體世界,而就是這個人生世界的頂极形態、自然形態”[36]。

因此,道作為“構成着的生存境域”,意味着它是“一個事先的、在那兒給你準備好的這麽一個態勢,一個意義的態勢、意義的可能;……它已經有了某種趨向,但是這個趨向在很大程度上還没有特化(按:特殊化、對象化)。這就是所謂的horizon(視域)的意義”[37]。正是這個不確定的“視域”或“遊戲空間”、“自由空間”使一切意義的生成成為可能。這與牟宗三所引的“地帶”一詞是同源的。“境域”思想確實與老子之道有相通之處,道的“非常名”、“不自生”(七章)、在“帝之先”(四章)以及“惚兮恍兮”(二十一章)、“視之不見”、“聽之不聞”、“迎之不見其首,隨之不見其後”的特性在此視野下可以得到一個義理上的解釋。

張祥龍這一非對象化的詮釋,貢獻在於在當代再次將《老子》詮釋的重心帶回到“非對象化的道”上,接續了韓非子、河上公、王弼的非對象詮釋脈絡,直面《老子》的顯題。但他的詮釋亦有局限,一是他過多地受胡塞爾“構成性”思想尤其是海德格爾的境域發生思想的影響,重視意義構成的方式,而忽略了老子之“生”主要是就宇宙創生而言,而不是就人生普遍的“意義”之生成而言。老子之道確實有構成性的一面,但同時也有實在的一面,即作為宇宙創生之“母”雖然不是“實體”,但確實實際存在、先在,而不是隨機構成的。如何在道的虚與實的雙向特徵中取得平衡、獲得一個準確的描述,還有待商榷;二是其援引的海德格爾的生存論思想是否適合《老子》還是個問題。老子有對人類生命的普遍關懷,譬如反戰思想,但對個體生命的實際生存狀況是不關注的,譬如人的不安、困頓、恐懼、自由、夢境、自我等,這些都是到了莊子才成為顯題。海德格爾的生存論分析雖然是普遍性的分析,但是建立在個體生命的實際生存狀態之上的,是通過“此在”(Dasein)來説“存在”(Sein),相當於從“個體生命”來展現“道”。這與老子的思路是不同的,在老子這裏,至多可以説“道”是“個體生命”能體會的、修習的,而不能説“道”是從個體的實際生存感受中提煉出來的。一個是自天言人,一個是自人言天。

三、子學之“新”:詮釋的還元

《老子》是先秦子學的經典之一,基於上文對《老子》的解讀,以下嘗試提出一些方法論上的思考。首先,詮釋何以成為今天的一個問題?伽達默爾説:“只有當再没有强有力的傳統把人們的立場吸引到它自身之中,只有當人們發現自己同一種他從不屬於或者他根本不能不加疑問地接受的陌生傳統相遇時,才會清楚地顯現出解釋學問題。”[38]這正切中了當代中國哲學研究的現實問題:傳統文化的陌生和對西學湧進的焦慮。詮釋雖然在中國古代的注疏系統中已經存在,譬如王弼對老子的詮釋,郭象對莊子的詮釋,但在當代無疑更加突出。因為,它提示了一種面對經典的新的方法、新的態度。本文認為,子學之“新”首先就應該新在方法上。

其次,詮釋的目的是什麽?伽達默爾説:“解釋學的出發點是構築橋梁,在過去中重新發現最好的東西。”[39]我們也可以説,當代子學研究的方法論原則正是要回到元典,重新發現那些最根本的東西。但這不是歷史意義上的僵硬的還原,而是詮釋學意義上對“元典”之“元意”的還原。為了將二者區分開來,本文將它稱為“詮釋的還元”。這一方法既不是單一的歷史考證的方法,也不是放開尺度任意讀解,而是用嚴苛的態度,嚴謹地進入“思”本身,用自覺的生命經驗進入元典,發掘其最根本的、最好的東西,還元典以元氣、正氣。

詮釋的還元是建立在“前理解”上的與文本的對話,這一對話調動的是一個人的全部生命信息、生存經驗、知識結構、人格個性、時代背景甚至學術信仰等。它們以一種嚴格的方式而不是任意的方式介入經典解讀之中,與經典實現最終的“融合”,舊東西没有抛棄,新思想自然出來。詮釋的還元,不是回到歷史意義上的“原典”,而是回到哲學意義上的“元典”。具體説,它回到的是“元典”的“元意”,而不是“原意”。通過詮釋,元,不是西方“元語言”意義上的“元”,而是《周易·乾卦》“元亨利貞”意義上的“元”。《彖》曰:“大哉乾元,萬物資始,乃統天。”[40]“元”是“始”的意思,萬物資始本身就是偉大的,是原初生命力的爆發,意味着未來無限的可能性,並且為這樣的未來預備好了正能量。“始”作為開端本身就含義“正”的意思,“正”才能“統天”。所以“元”與後面的“利”、“亨”、“貞”一樣都是褒義詞。“元典”是至大中正之典籍,是後世思想的源頭活水。元典是一個民族文化最“開始”、最“正宗”的東西,是一個民族的思維方式的奠基,它具備與當代人的生命經驗相碰撞、相融合並息息相關的基因而能常温常新,經得起歷史的考驗。

但是,當代老子詮釋還遠遠没有放開,在詮釋的路上還走得不深、不遠,其中一個重要的原因是:原意焦慮,即建立在“前見”上的“視域融合”能否回到古人的“原意”。這種“原意焦慮”需要先從理論上面對、解決,詮釋才能更有效地進行。

首先,“原意”不是静態、客觀、現成地存在在那裏,等着後人穿越歷史回到那個特定的歷史階段、特定的人身上去“取來”的東西,而是在後人與之不斷的“談話”中活着、由談話者參與而揭示出的“共同意義”。伽達默爾説:“這種有意義的東西本身就是可以理解的,並且作為這種可理解的東西,它本身不會促使人回到他人的主觀性中去。詮釋學的任務即是闡明這種理解的奇迹,理解並不是一種充滿神秘感的靈魂的分享,而是對共同意義的參與活動。”[41]因此,以對象化的方式去求取“原意”無異於刻舟求劍,它遺忘了時間性,在時間的河流中,改變的不僅是我們這些解讀者,元典本身也在改變,這不僅是版本流變和注釋傳統意義的改變,而是“意思”、“意義”的改變。伽達默爾説:“認為我們可以置身於時代精神之中,以該時代的概念和觀念而不是以自己的概念和觀念來思考,並以此達到歷史客觀性,這只不過是歷史主義天真的前提。”[42]時間,也不應該被粗糙地切分成過去、現在,而是應該看作我們理解一切文本的基礎。我們不是跨越漫長的時間去抵達封存在過去的某個文本的意思,而是站在此刻生存時間的點上迎接經過歷史的自動淘洗而漂流到我們手裏的生命。

“一切人類生命由之生存的以及以傳統形式而存在於那裏的過去視域,總是已經處於運動之中。”[43]回到絶對的“原意”毋寧説是一種刻舟求劍式的一廂情願的理想性訴求。這也莊子批評六經皆“糟粕”、王弼一掃漢代注經方法的真正用意所在。當代老子研究中的原意焦慮,除了受歷史主義思維的影響,可能也受到科技思維的“客觀性”訴求的影響,這一點在西方是詮釋學史早期的特徵,“施賴爾馬赫以及他之後的19世紀科學由於超出了這種調解古典文化和基督教的‘特殊性’,並以一種形式的普遍性看待詮釋學任務,於是成功地確立了詮釋學與自然科學的客觀性理想的一致性”[44]。海德格爾所做的正是通過“詮釋學循環”和“生存論論證”扭轉了這一“客觀性”的取向,伽達默爾繼承了海德格爾的取向,並且更加注重“理解”這一活動本身的特性,從而開出了他的詮釋學方法。

伽達默爾對“原意”問題不是没有思考過,他説:“我們為了理解某個他物而必須把自身置於這個他物中,似乎成了一個合理的詮釋學要求。然而,我們可以追問,這樣一種説法是否也表明我們無法達到我們所要求的理解呢?”[45]我們進入古人,進入所謂的“原意”,本身就是一個無法達到的理想性要求。這一要求反而容易束縛“理解”活動的進行,成為人們不去深入“理解”文本或客觀看待他人之“理解”的藉口。真正的問題在於,理解的本質是一種雙向度的“談話”,而不是單向度的“求取”。我們面對的是一個等待“談話”的活文本,而不是博物館櫥窗裏的文物。伽達默爾把它稱為“傳承物”,非常生動、準確,它是被“傳”到我們手中的,在“傳”的過程中被不斷啟動也不斷豐富。伽達默爾這一認識根植於他對“世界”概念的認識,他認為:“世界從來就不是某個混沌初開的世界,而是不斷地遺留給我們的世界。”[46]這是個非常深刻的見地。今天我們所看到的一切,都是一代一代、一人一人“不斷地遺留”給我們的,都有他們影子的疊加,正如我們每個人的身上有父母、祖父母、曾祖父母等留下的各種外貌、性格痕迹一樣。因此,文本無法在時間上被斷裂為過去與現在、歷史與當下。我們解讀文本,表面上是回到那個時代那個人,實際上是帶着我們這個時代這個人的信息密碼進入的。所以,“視域融合”不僅是不可避免的,而且是符合理解活動本身的客觀要求的。

其次,原意焦慮所擔心的“前見”,並不是那麽容易就能進入到我們所解讀的文本中去的。前見的實際内容和能起到的實際作用都是不確定的、非現成的,而是由其與其所遇到的對象共同決定的。“前見”是隨機調動起來的,並且有自組織能力。調動起哪些東西、如何組織它們以構成我們“理解”的橋梁,都不是單向主觀決定的,而是由我們與我們所面對的文本的談話過程來共同決定的。如伽達默爾説:“占據解釋者意識的前見(Vorurteile)和前見解(Vormeinungen),並不是解釋者自身可以自由支配的。”[47]與文本對談的過程是當下的、隨機的、不由其中任何一方控制。我們也無法事先確認“前見”中哪些會阻礙我們的談話,哪些會成為最終的共同意義。談話,意味着雙方相互滲透、相互吸引,既有我又忘我,既投入又知道自己在投入,從而達到最大限度的融合。可以説,解讀元典是嚴肅而嚴謹,艱難而充滿挑戰的事,是全部生命經驗、知識積累、至真性情的調動,是“心有戚戚焉”的相互感染與感動。當然,這個過程不是一下子就能完成的,而是要經過“詮釋學循環”來最終達到,在循環往復的理解中,偏見被剔除出去。這個循環在本質上就“既不是主觀的,又不是客觀的,而是把理解活動描述為傳承者的運動和解釋者的運動的一種内在相互作用(Ineinanderspiel)”[48]。人在其中並不是扮演一個主宰的角色,甚至不是主動的,伽達默爾對此有生動的描述:

誰想理解一個本文,誰就準備讓文本告訴他什麽。因此,一個受過詮釋學訓練的意識從一開始就必須對文本的另一種存在有敏感。但是,這樣一種敏感既不假定事物的“中立性”,又不假定自我消解,而是包含對我們自己的前見解和前見的有意識同化。我們必須認識我們自己的先入之見(Voreingenommenheit),使得本文可以表現自身在其另一種存在中,並因而有可能去肯定它實際的真理以反對我們自己的前見解。[49]

文本不是静態的、無生命的存在,而是“另一種存在”。這“另一種存在”意味着它在向我的敞開中存在,在彼此相融的“境域”裏,才有真理的自行展開。這時,文本在向我們説話,我們的角色只是聆聽,它不是中立的,也不是被動的,而是主動的訴説者,當然它需要引發它訴説的研究者或解讀者的存在。所以,一個好的研究者與解讀者也需要具備聆聽的“敏感”,誘發文本以其自身的方式展現,唯此,我們才是最適當的聆聽者,這時的解讀者既不是没有前見,也不是消解了自身的主觀因素,而是保持着最充分的敞開性,讓文本中的真理走向人,人同時也迎向它,二者達成真正的“融合”。伽達默爾説:“一個文本可以開始説話。然而,當它真的開始説話的時候,它並非簡單地説它的語詞,那種總是相同的、無生命的、僵死的語詞,相反,它總是對向它詢問的人給出新的答案,並向回答它問題的人提出新的問題。”[50]這種基於理解、出於理解、達到更深理解的雙向問答才是詮釋的本質所在,這樣的詮釋也才是合理的。

最後,詮釋過程中的“前見”並不必然帶來誤讀,如何讓“前見”更好的發揮作用,這取決於解釋者的能力與自律。伽達默爾説:

在這種循環中包藏着最原始認識的一種積極的可能性。當然,這種可能性只有在如下情況下才能得到真實理解,這就是解釋(Auslegung)理解到它的首要的經常的和最終的任務是不讓向來就有的前有(Vorhabe)、前見(Vorsicht)和前把握(Vorgriff)以偶發奇想和流俗之見的方式出現,而是從事情本身出發處理這些前有、前見和前把握,從而確保論題的科學性。[51]

如何避免“前見”以偶發奇想和流俗之見的方式出現,這就是能力的問題,能力不同,詮釋的結果不同,達到的詮釋境界也不同。

綜上所述,“原意焦慮”必須放下,“理解”才能真正開始,“新子學”也才能“興”起來。“原意”意識應該作為詮釋中的自省與自律,而不必成為詮釋中的負擔和阻礙。

2012年4月,華東師範大學先秦諸子研究中心舉辦“先秦諸子暨《子藏》學術研討會”,會上提出了“全面復興諸子學”的口號[52],方勇先生作《“新子學”構想》一文,闡述了其綱領性的想法,這對子學的復興無疑是具有感召意義的。子學之“新”體現在很多方面,本文認為研究方法上的“新”是當代“興”子學的關鍵,這意味着因各種原因歪曲已久的文本將再一次開始向我們説話。我們要在與先哲的對話、質詢、問答甚至博弈中才能達成真正的“理解”,完成“詮釋的還元”。方勇先生説:“站在‘新子學’的立場上來看,迷失在西學叢林裏難以自拔的自由主義既不可取,一味沉溺於‘以中國解釋中國’的保守思維同樣不足為訓。”(《“新子學”構想》)詮釋的還元,因為面向“元典”而能避免“迷失”,因為雙向“對話”而能避免“保守”,是值得繼續探索的。

(作者單位:中國人民大學國學院)

【注释】

[1]王弼注、樓宇烈《老子道德經注校釋》,北京中華書局2008年版,第1頁。以下《老子》引文及王弼注皆出自此書,只在首次出現時注明章數,不另出注。

[2]高明《帛書老子校注》,北京中華書局1996年版,第221頁。

[3]李零《郭店楚簡校讀記》,北京大學出版社2002年版,第4頁。

[4]于省吾主編《甲骨文字詁林》,第三册,北京中華書局1996年版,第2223頁。

[5]許慎撰、段玉裁注《説文解字注》,上海古籍出版社1981年據經韻樓藏本影印,第681頁。

[6]同上。

[7]同上。

[8]阮元校刻《十三經注疏》,北京中華書局1980年影印世界書局阮刻縮印本,第412頁。

[9]高明《帛書老子校注》,第226頁。

[10]嚴靈峰《老子達解》,臺北華正書局2008年版,第11頁。

[11]如錢基博《讀〈莊子·天下篇〉疏記》,高亨《〈莊子·天下篇〉箋證》,見張豐乾主編《莊子天下篇注疏四種》,北京華夏出版社2009年版,第126、208頁。

[12]段玉裁《説文解字注》,第408頁。

[13]高明《帛書老子校注》,第226頁。

[14]河上公著、王卡點校《老子道德經河上公章句》,北京中華書局1993年版,第2頁。

[15]段玉裁《説文解字注》,第411頁。

[16]張永言主編《古漢語字典》,成都巴蜀書社2003年版,第768頁。

[17]阮元校刻《十三經注疏》,第1527頁。

[18]程樹德《論語集釋》,北京中華書局1990年版,第76頁。

[19]“道生一,一生二”的結構類似於周敦頤《太極圖説》中的“無極而太極。太極動而生陽,動極而静,静而生陰,静極復動。一動一静,互為其根。分陰分陽,兩儀立焉”。“道生一”即“恒道生道”,在結構上相當於“無極而太極”。為什麽不直接説“道生萬物”或“太極生陰陽”呢?因為“恒道”與“無極”都是没有自性的,没有實體意義上的獨立性,只是用來説明“道”與“太極”的特性:道不是一般的規律,而是恒道,太極不是一般的源頭,而是無極。從而强調後面的“二”與“一”,“一”與“道”之間不是割裂的,而是逐漸實現、從隱到顯(從非對象到對象)的關係。生完了,道没有消失,而是進入了物中。因此,無論將“二”對象化為“天地”還是“陰陽二氣”,都不能忽視這種原本的關聯。對周敦頤“無極”的解釋,參見張祥龍《拒秦興漢和應對佛教的儒家哲學》,廣西師範大學出版社2012年版,第271~274頁。

[20]郭象注、成玄英疏《南華真經注疏》,北京中華書局1998年版,第429頁。

[21]王卡點校《老子道德經河上公章句》,第103頁。

[22]葉維廉《我們今天為什麽要講道家精神》,見《比較文學與世界文學》2005年第2輯,第504頁。

[23]本表受啟於劉笑敢先生《“反向格義”與中國哲學研究的困境——以老子之道的詮釋為例》,《中國哲學與文化》第一輯,廣西師範大學出版社2007年版,第10~36頁。與其分類不同,選取的個案代表也有所不同。

[24]詳見拙文《論牟宗三對老子之道的詮釋》,見《哲學與文化》2010年第5期,第129~146頁。

[25]張祥龍《海德格爾思想與中國天道——終極視域的開啟與融合》,北京三聯書店1997年版,第281頁。

[26]同上,第296頁。

[27]郭象注、成玄英疏《南華真經注疏》,第46頁。

[28]張祥龍《中華古學與現象學》,山東友誼出版社2008年版,第159頁。

[29]同上,第159頁。

[30]同上,第160頁。

[31]張祥龍《海德格爾思想與中國天道》,第281~282頁。

[32]同上,第282頁。

[33]張祥龍《海德格爾思想與中國天道》,第282頁。

[34]同上,第293頁。

[35]同上,第294頁。

[36]同上,第298頁。

[37]張祥龍《中華古學與現象學》,第220頁。

[38]漢斯·格奥爾格·伽達默爾著、夏鎮平、宋建平譯《哲學解釋學》,上海譯文出版社2004年版,第46頁。

[39]伽達默爾《哲學解釋學》,第27頁。

[40]李修平撰、潘雨廷點校《周易集解纂疏》,北京中華書局2004年版,第35~36頁。

[41]漢斯·格奥爾格·伽達默爾著、洪漢鼎譯《真理與方法》(Ⅱ),北京商務印書館2010年版,第71頁。

[42]同上,第78頁。

[43]伽達默爾《真理與方法》(Ⅰ),北京商務印書館2010年版,第430頁。

[44]伽達默爾《真理與方法》(Ⅰ),北京商務印書館2010年版,第414頁。

[45]同上,第428頁。

[46]伽達默爾《真理與方法》(Ⅱ),第633頁。

[47]伽達默爾《真理與方法》(Ⅰ),第418頁。

[48]伽達默爾《真理與方法》(Ⅰ),第415頁。

[49]同上,第382頁。

[50]伽達默爾《哲學解釋學》,第58~59頁。

[51]伽達默爾《真理與方法》(Ⅰ),第378頁。

[52]方勇《“新子學”構想》,《光明日報》2012年10月22日,第14版。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。