“新子學”方法論之反思——基源問題研究法與創造的詮釋學的知識建構過程

(臺灣)賴賢宗

導 論

方勇提出的“新子學”構想,在延續與創新國學上非常具有建設性,對於中國哲學過分西化的當代研究的困境具有針對性,對於建設文化大國也具有戰略性的價值。方勇説:“當下,它正再一次與社會現實强力交融,呈現出全新的生命形態——‘新子學’。‘新子學’是子學自身發展的必然産物,也是我們在把握其發展規律與時機後,對其做的進一步開掘。它將堅實地紮根於傳統文化的沃土,建立起屬於自己的概念與學術體系,以更加獨立的姿態坦然面對西學。同時,它也將成為促進‘國學’進一步發展的主導力量,加快傳統思想資源的創造性轉化,實現民族文化的新變革、新發展,為中國之崛起貢獻出應有的力量。”

“舊國學”以傳統儒家的經學為限制,過於忽略中國哲學中除了儒家以外的思想資源,而且“舊國學”經史子集的四部分類也有其缺失。“新子學”對這些加以突破,方勇以中國傳統思想家與文學家為“新子學”範圍,以思想史為坐標,具有相當的建設性。“新子學”不是要回到思想僵化、權威嚴厲的“經學時代”,而是要繼承充滿原創性、多元性的“子學精神”,並且批判地繼承過去,立足現在,力求發展,從而更好地建構未來。

以“道”文化為基礎的統整性的本體詮釋有其必要,本文探討“新子學”在知識建構過程上所需要的方法論。本文以20世紀勞思光先生提倡的基源問題研究法,以及傅偉勳先生提出創造的詮釋學,加以重檢,而折中於本體詮釋學的知識建構過程。

20世紀勞思光先生提倡基源問題研究法,傅偉勳先生提出創造的詮釋學,乃是中國哲學的世界化與現代化之重要里程碑。如何以創造的詮釋學的視點,在當代意義脈絡之中,從事具有世界哲學意義的中國哲學的創造性詮釋,從而進行統整性的本體詮釋,具有跨文化溝通(Interkulturelle Kommunikation)之知識建構内涵,而且同時具有基源問題研究法的知識論建構之嚴格性與系統性,乃成為學界關注之要項。為回應“新子學”之當代創造,本文就此在知識建構的方法論上加以討論。

一、“新子學”究竟如何面對西學

中學與西學之争,從清末至今已經持續一百多年。方勇教授既反對“迷失在西學叢林裏難以自拔的自由主義”,也不取“一味沉溺於以中國解釋中國的保守思維”,頗具見識。他説:

“新子學”主導下的“國學”也將繼續憑藉子學開放、包容、發展的特點,實現其自身的跨越式發展,我們也將重新樹立民族文化自信心,更加坦然地面對“西學”。面對“西學”,我們必將以更為開放的心態,使中國傳統思想文化與西方科學理念得到完美結合,並轉生為當今社會的精神智慧之源,最終發展出民族性與世界性兼備的新國學。在當今社會,我們倡導子學復興、諸子會通,主張“新子學”,努力使之成為“國學”新的中堅力量,非為發思古之幽情,更不是要回到思想僵化、權威嚴厲的“經學時代”,而是要繼承充滿原創性、多元性的“子學精神”,以發展的眼光梳理過去與現在,從而更好地勾連起未來。

如何以“新子學”來創造新國學,面對西學的挑戰,並對於當前世界的問題提出自己的解答,對於這些如何加以落實,本文從詮釋學的方法論的角度,提出若干反思。

湯一介在《關於西學與中學的討論:以詮釋學為例》[1]的訪問稿中説:“中國有比西方長得多的解釋經典的歷史,並在經典解釋中創造出豐富的解釋經典的原則和方法,我相信,在今天我們有了創建‘現代中國解釋學’的自覺的基礎上,遲早會創建出不同於西方解釋的中國解釋學,為人類的學術文化作出我們應有的貢獻。”本文在此一問題意識中,以傅偉勳先生提出創造的詮釋學與勞思光先生提倡基源問題研究法為例,來探討創建當代中國詮釋學中的中國哲學的知識建構的問題。本文主要是厘清傅偉勳先生提出創造的詮釋學的五個層次的知識建構過程;並以此來解説勞思光先生的基源問題研究法若是作為一種詮釋活動,所具有詮釋理解的知識建構過程是如何。通過以上討論,來進行關於“新子學”、中國哲學當代詮釋的方法論的反思。

筆者著有“中國哲學與詮釋學叢書”,包含《佛教詮釋學》、《道家詮釋學》、《儒家詮釋學》與《意境美學與詮釋學》(北京大學出版社2008年版)。此外,還有《賴賢宗著天台佛教的解脱詮釋學》(臺北新文豐出版公司2010年版)。以上這些都是關於詮釋學觀點中的中國哲學研究。現在,想以哲學詮釋學為角度,就認識論、知識建構的方式,來討論前輩中國哲學家傅偉勳、成中英、勞思光、張立文所論述的中國哲學的研究方法。

本文集中於勞思光的基源問題研究法與傅偉勳的創造的詮釋學。首先解釋勞思光的基源問題研究法也可以作為詮釋行動來看;其次,筆者討論傅偉勳的創造的詮釋學的五重步驟。探討其知識建構過程;最後,以創造的詮釋學的五重步驟來考察勞思光的基源問題研究法,以厘清後者的知識建構過程。此中,勞思光先生以“設準”作為基源問題研究法中評判全體理論與思想發展趨向的總樞紐,相當於傅偉勳先生創造的詮釋學的第四“當謂”層次。這已經跨入“創造性的詮釋”的層次,也就是一種哲學家以自身的哲學慧識來書寫哲學史,是一種六經注我。其具體内容為何?在此,吾人厘清早期、中期勞思光先生的思想中,此一“設準”乃是“主體性”哲學,而其特色在於德性我、知性我、情意我的三分説。此一“主體性”哲學主要是就康德哲學的意義而説;其次,勞思光先生也常用“真我之境”等語詞,從而所謂的“主體性”也涉及海德格爾的此有詮釋學(Hermeneutik des Daseins)對於該一問題的反思。此一“主體性”哲學以“價值自覺心”為統合之原理與動力,而以“主體自由”為目標。既然以“價值自覺心”為根本與動力原理而以“主體自由”為目標,則也就有了文化開展的問題。“主體性”哲學是在“文化哲學”中得到最後的完成,然而文化是一個不斷創造的過程,故此一所謂的完成也永遠向前開放。

此處之文化哲學的闡明已經進入傅偉勳先生創造的詮釋學的第五“必謂”或“創謂”層次。勞思光先生的文化哲學分為兩種:一種是各家文化精神的觀照與比較,例如關於儒家、道家、佛家,乃至於比較於希臘哲學與基督宗教;另一種是當代文化的新議題之觀點中的文化哲學,主要是中國社會實踐民主政治的問題。二者都是跨文化溝通的哲學。在文化哲學的討論上,前期與中期的勞思光先生主要是以“主體性”哲學為其“設準”。

晚期的勞思光先生的文化哲學是以文化二重結構觀來進行文化歷程的分析[2]。對於早期文化哲學預設了黑格爾式的外化説,頗有不滿。然而,在强調價值自覺心、真我之境的勞思光早期哲學,康德式的主體性哲學本來就容許許多詮釋空間。以寫作於1960年前後的《論存在主義》而論,勞思光先生的主體性哲學的主體概念也可以是海德格爾式的此有、在世存有。總之,此文不理會此中的争議,而以開放式的康德詮釋以及海德格爾式的此有詮釋學為觀點,來闡明勞思光先生的主體性哲學此一倡基源問題研究法的設準。

二、“詮釋學”的發展與主要面向與“基源問題研究法”

(一)“詮釋學”的發展與主要面向

“經驗分析的科學”,着重在因果關係的“説明”(explanation),然而,我們瞭解有些“人文學科、精神學科”所討論的事物的本質並非可以用“説明”可包含在内,這也就是一般所謂“意義理解”的問題。

西方詮釋學的發展階段,基於本文討論的需要,簡論如下。

首先,“詮釋學”最早是作為聖經的解經學。這樣的“詮釋學”乃是作為特定文本的解經的方法論,還不具有普遍意義。

其次,施萊馬哈(Schleiermacher 1763~1834)建立一般詮釋學。所謂的一般詮釋學,將詮釋學的文本對象由聖經擴大為所有的文學哲學的經典文本,例如柏拉圖的《對話録》等。一般詮釋學也探討詮釋學的知識建構過程,而不只是文字上的解經學。立基於語言與思考的關係,施萊馬哈建立一般詮釋學,他認為語言默認了思考。所以,詮釋學不應只限於文字,而應擴展到人類文化的産物,所以詮釋學必須由人類活動為出發點。表面上,施萊馬哈似乎只擴充了範圍,然而實際上有一個根本的轉變,這轉變在於其所要瞭解的不只是文字或話語的所謂客觀意義,而是作者或説話人的“個體性”。個體性乃是共通於全人類的“全體生命”(All‐Leben)之個體化的結果,是故施萊馬哈肯定共通人性産生共通語言,進而可以具有先見、理解。那我們又如何能瞭解這裏所謂的“個體性”呢?施萊馬哈强調“同情共感”,必須投入而理解,亦即將自己投入作者的心靈中,使之重演(Verstehen bedeutet ein Wiedererleben des Bewusstseins),如此才能理解其如何形成心靈程式之深入内容,而不只是所謂客觀的内容乃是表面的東西而已。

復次,狄爾泰(Wilhelm Dilthey 1833~1911)的“生命的詮釋學”。狄爾泰界定詮釋學為“瞭解用文字書寫固定下來的生命表現的方法學”,施萊馬哈認為詮釋學只是“避免誤解的藝術”,但狄爾泰所要建立的“生命的詮釋學”已轉變為精神科學之“知識論—方法學”基礎上的生命哲學。施萊馬哈的“詮釋學”是要作為一種人文活動、精神活動的意義理解的學科,此中,“詮釋學”是一種知識論。自然科學的研究中,着重於説明(explanation,Erklärung),乃用原因事實導出他們之間的關係。而人文科學中,强調理解(understanding,Verstehen),是由内而外的呈現方式。而狄爾泰認為所謂的“詮釋”,即把某物當作在“生命關係”(Lebenszusammenhang)的某物來體驗,而掌握它在生命體驗上的意義。“生命的詮釋學”具有如下程式:體驗(Erleben)、表達(Ausdruck)、理解(Verstehen)。生命有其體驗,才能進行創作上的生命表現,表現則在理解之中得以揭示其意義。

復次,在海德格爾(Martin Heidegger)的存有思想之中,“詮釋學”經歷了存有學的轉向,强調存有學差異,破除了傳統形上學的存有神學構成,所謂“存有學的轉向”是從存有思想出發,發展成為德國班堡大學瀚利希·貝克(Heinrich Beck)所説的“本體詮釋學”(德文Onto‐Hermeneutik);此外,成中英也運用英文的Onto‐Hermeneutics一詞(中文:本體詮釋學),接近於中國哲學所説的體用論,體用心性之學。迦達默爾(H.Gadamer)《真理與方法》予以發揚光大,所使用的名稱則是“哲學詮釋學”,意味着“詮釋學”不只是文本詮釋的方法論,也不只是精神學科的知識論,而就是一種根本的哲學活動。乃是回到“愛智”(愛慕智慧)這一個哲學(Philosophy,Philo-sophia)的本質,海德格爾與迦達默爾的“詮釋學”乃是要從存有思想的根本,來思考真理的本質,乃至於來重新進行各個領域的哲學思考。

復次,將海德格爾與迦達默爾的存有思想中的“詮釋學”在“應用”(Anwendung)的領域予以發揮,則創造出有各個個别學科領域的詮釋學。例如慕尼克大學法律學院的Arthur Kaufmann的《法律詮釋學》,此外還有美學詮釋學、宗教詮釋學等。

復次,將海德格爾與迦達默爾的存有思想之中的“詮釋學”在“應用”的領域予以發揮,而在方法論上有所反思,提出方法論上的創新之説,則有利科(P.Ricouer)的“象徵詮釋學”。可以説,“本體詮釋學”、“哲學詮釋學”乃是一種偏向於理論、思想為主的表達,而“象徵詮釋學”則是落實在文學藝術、宗教的象徵運用。人的思想不是抽離挂空式的存在,是具有文化的身體。故對於文本—作者—讀者的整體辯證性有着更加詳細入裏的把握。

最後,在“應用”的領域發揮“詮釋學”的當代創造,除了上述的各個個别學科領域的詮釋學,以及方法論上的創新之説之外,也有不停於詮釋的理論活動,還有着重於實踐上的建設性的功能與解放性的功能的“解脱詮釋學”。“解脱詮釋學”包含了對於意識型態的批判,包含了社會解放意味的“解脱詮釋學”。此外,也包含了“解脱經驗”(例如:無生、涅槃、開悟、主體自由、德性實踐)的詮釋此一意義下的“解脱詮釋學”。

(二)“基源問題研究法”作為一種“詮釋學”的實踐

依據勞思光先生所説:“所謂基源問題研究法,是以邏輯意義的理論還原為始點,而以史學考證工作為助力,以統攝個别哲學活動於一定設準之下為歸宿。”[3]可以説,勞思光先生提倡基源問題研究法具有下列幾個層次:1.文獻學研究的,以文獻為中心的歷史批判法的層次。2.觀念史研究的層次。3.主體性哲學的層次。4.文化價值之哲學的層次。應該説,“基源問題研究法”也具有詮釋學的意義。

勞思光先生的基源問題研究法中的文獻學研究的,以文獻為中心的歷史批判法的層次,乃是一種作為解經學或人文經典的一般詮釋學。此中,勞思光先生常常提醒價值自覺、主體性、文化精神的重要性,深深具有一般詮釋學的區分經驗科學與人文學科的不同的詮釋學的方法論意識。就此而言,不能不説勞思光先生的基源問題研究法深深具有一般詮釋學、作為精神學科知識論的詮釋學的趣味。

復次,勞思光先生是中文地區最早介紹海德格爾的存有思想的學者之一[4],他對於實存的詮釋學、此有的詮釋學也是相當熟悉。因此,勞思光先生在運用基源問題研究法的時候,强調價值自覺,他所强調的基源問題研究法回歸到德性我、知性我、情意我的主體性的境界内涵,來厘清儒家,道家與佛家的心性體用之説,可以説深具“生命體驗的詮釋學”的意味。勞思光先生早年曾經深入研究康德哲學,但是他所强調的主體性、價值自覺,固然深具康德哲學的意義,但是也具有“生命體驗的詮釋學”的意味。

又,他持續一生尤其是在晚年强調文化哲學之研究,乃是體認到人的思想不是抽離挂空式的存在,是具有文化的身體,故勞思光先生晚年的文化哲學對於文本—作者—讀者的整體辯證性有着更加詳細入裏的把握,具有詮釋活動的趣味。

最後,勞思光先生認為哲學思考的功能orientative(引導的)功能或explanatory(解釋的)功能,因此哲學可以分為引導性的哲學與認知性的哲學[5]。他説:“中國哲學作為一整體看,基本性格是引導的哲學。”[6]中國哲學的功能在於達到“自我轉化”與“世界轉化”。中國哲學的長處在於發揮orientative power(引導的效力);而不像西方哲學長於思辯,重點在於explanatory power(解釋的效力),深深具有“解脱詮釋學”的思想内涵。未來中國哲學的世界化,就在於如何在當代世界之中,於發揮引導的功能,在當代世界中在文化創造上達到“自我轉化”與“世界轉化”。

三、詮釋活動的知識建構:創造的詮釋學的五個進程

傅偉勳(1933~1996)是最早將詮釋學引入中國哲學研究的先驅之一。早在1972年,因為探討老子之“道”所藴含的哲理,他首次觸發詮釋學的想法。1983年,傅偉勳在長篇學術自傳《哲學探求的荆棘之路》中首次簡明創造的詮釋學的架構。1984~1988年間,他在海峽兩岸多次以“創造的詮釋學”為題發表學術演講。1989年,傅偉勳撰成《創造的詮釋學及其應用——中國哲學方法論建構試論之一》,則為創造的詮釋學最具有系統性論述之長篇[7]。

本文從詮釋學的根本原理出發,在創造詮釋的五個進程之中,來闡明中國哲學的當代詮釋的知識建構過程。此中包含了三大部分的知識建構的過程:首先是詮釋者以文字校正與考據等文獻學的功夫;以此為研究的文獻基礎;其次,並深入文本觀念與學説的意義理解之逐步深入内容,從字面意義出發,深入到底層的意義結構,甚至是文本與前面的詮釋者所未及思索的意義結構;最後,在新時代的問題視域之中,達到具有創造性的理論創造,乃是一種跨界的詮釋學。

以符號學(semiotic)的觀點説之,乃是如何從語法學(syntactic)的知識,到達語意學(semantic)的知識詮釋,最後到達語用學(pragmatic)的創造性的知識詮釋[8]。

綜合上述兩種説法,可以描述此處所説的創造的詮釋學的知識建構過程如下:如何以語法的視點出發,或説是文獻學的考據研究作為基盤,校正字形與句讀,以共同接受的文法來梳理文句順序,並自覺此一文獻研究的限制,來從事知識研究。又,如何在語意學的層次,經由淺層的語意詮釋,到達深層的隱而不顯之語意詮釋。又,從事於極深層的詮釋,此乃是對於原本對原作者而言並未意識到的存在的可能性,加以創新性的揭露的詮釋。最後,語言的意義受到語言運用的狀態而決定,以及哲學語言的功能在於orientative power(引導的效力),而不在於explanatory的效力,在新的應用領域中的語用中,來重新從事的原先的文本詮釋,在跨界溝通中發揮原先的概念與説法之創發性的詮釋。上述最後兩者可以稱為創造的詮釋學的詮釋,本體詮釋學的跨界溝通的創造詮釋屬於其中之一種。

傅偉勳的“創造的詮釋學”共分五層辯證的詮釋步驟[9]:

第一,“實謂”層次:“原思想家(或原典)實際上説了什麽?”(“What exactly did the original thinker or text say?”)(前詮釋學)

第二,“意謂”層次:“原思想家想要表達什麽?”或“他所説的意思到底是什麽?”(“What did original thinker intend or mean to say?”)(析文詮釋學)

第三,“藴謂”層次:“原思想家可能要説什麽?”或“原思想家所説的可能藴涵是什麽?”(“What could the original thinker have said?”or“What could the original thinker’s sayings have implied?”)(歷史詮釋學)

第四,“當謂”層次:“原思想家(本來)應當説出什麽?”或“創造的詮釋學者應當為思想家説出什麽?”(“What should the original thinker have said?”or“What should the creative hermeneutician say on behalf oh the original thinker?”)(批判詮釋學)

第五,“必謂”或“創謂”層次:“原思想家現在必須説出什麽?”或“為了解決原思想家未能完成的思想課題,創造的詮釋學者現在必須踐行什麽?”(“What must the original thinker say now?”or“What must the unfinished philosophical task of the original thinker?”)(至此才算是狹義的“創造詮釋學”)[10]

傅偉勳曾以這套“創造的詮釋學”重新探討《道德經》、《大乘起信論》原典以及道元禪學與海德格爾哲學的比較研究。對於佛教終極關懷的基本觀念——緣起説,傅偉勳也以這五大層次的詮釋方法,强調詮釋觀點的遊走與意義理解之深淺不同,以緣起説為例來闡明佛教的終極實在觀之整體面貌。傅偉勳稱之為“整全的多層遠近觀”,利用“創造的詮釋學”方法論來理闡明不同流派與經典的佛教教理,一一在此整體觀中來安頓各種教理,使之具有相互涵攝與系統發展之關係,此即類似於古代所謂的判教。例如在天台佛學之中,有所謂的五時八教。

第一層“實謂”層次,基本上涉及文本校勘、版本考證與比較等文獻學(philology)課題。這種文本校勘乃是文本研究的底盤,極為重要,尤其是對於四諦説、緣起論、二諦説、四句説等佛陀教義的研究,可以經由“實謂”層次的研究,從文本的校勘中,來厘清其原始的素樸的文本表達,脱離後代各宗各派因詮釋差異所形成的複雜争論,直接掌握《阿含經》中素樸直接的表達。

第二層“意謂”層次,是表層的意義詮釋,這是“依文解義”的問題,通過概念的語意澄清,以及文本意義脈絡的分析,厘清前後文字面意義的表面矛盾,以及對於原思想家時代背景加以考察等工夫。這裏的工作乃是原典文字的字面意義的解釋的問題,涉及的是思想史中最初的原典的文字表面意義的詮釋,還未涉及思想史的展開過程中對於同一原典的深淺意義與不同面向意義的展開。此處講求的是儘量“客觀忠實地”瞭解並詮釋原典文本的意義,但是所謂的人文學科研究的“如實客觀”的意義詮釋,也具有其問題。這裏涉及的是“語意學”(semantic)的問題。除了厘清字面表面意義之外,去除其矛盾與通貫其脈絡之外,必然也涉及意義的深淺的不同層次的問題。所以,實際上,佛教思想史中,有一些基本觀念如四諦説、緣起論、二諦説、四句説等佛陀教義等有不少詮釋論點的差異,這些不同的意義詮釋因各自有其“依文釋義”的系統,因此就必須進入下列所説的“藴謂”層次。傅偉勳認為原典思想表達可能就有着種種豐富的詮釋進路,應在解義上允許各家各派有多種多般發展的路向。

傅偉勳認為:針對原典的“意謂”的語意分析,大致上來説包括三種:脈絡分析(contextual analysis),邏輯分析(logical analysis),以及層面(或次元)分析(dimensional analysis)。脈絡分析的主要功能,是要專就語句(字詞或句子)在各别不同的特定脈絡範圍,析出該語句的脈絡意義及藴涵(contextual meaning and implication)。

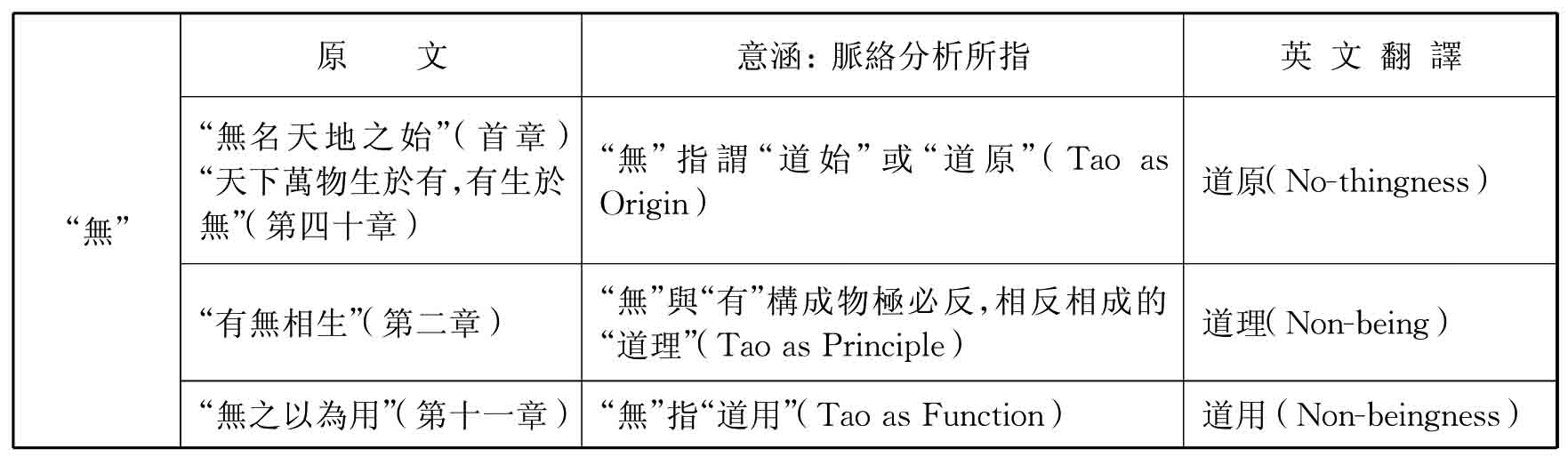

意涵的脈絡分析,以老子《道德經》關於“無”的討論,舉例如下:

邏輯分析乃是透過前後文的比對,去除表面上的或語句表達上的前後矛盾,例如“天下萬物生於有,有生於無”(《道德經》四十章)與“有無相生”(《道德經》二章)在文字表面上具有矛盾。但是只要厘清這兩句歸屬不同的脈絡,厘清二者的思想邏輯,就可以消除矛盾[11]。

舉老子《道德經》為例,以王弼本為原典而對《道德經》進行層面(或次元)分析。首先,區分出道體和道相兩個層次。其次,在道相又區分為五個層面[12]。

第三層“藴謂”層次,是深層的意義詮釋,這是“依義解文”的問題,不只是停留在自認為“如實客觀”的“意謂”詮釋上,而是透過思想史上已經有過的許多原典詮釋進路探討,整理其中幾個比較有代表性的進路與觀點,展開其内在發展的深淺不同層次與面向,能發現原典思想所藴含的深層義理結構。以及依此義理可能重新安排高低,展開多層詮釋的藴涵。這裏所説的“藴謂”層次是深層的意義詮釋,所涉及思想史的展開過程之中的對於同一原典的深淺意義與不同面向意義的展開。從“依義解文”的方式,可以掌握佛教語詞及其意涵的歷史積澱,比如佛教的有一些基本觀念:四諦説、緣起論、二諦説、四句説等,即是歷史積澱的産物,是經由歷史文化、語言表達、民族精神、思維方式等種種知識建構條件上的差異,以各時代的代表性佛教思想家們種種詮釋學洞見為詮釋活動的主軸,使原先的佛教思想彰顯豐富的義理藴涵。

在“藴謂”層次的首要工作,在於通過思想史上已經有過的許多原典詮釋進路,歸納幾個較有詮釋學份量(hermeneutic weight)的進路或觀點,藉此厘清原典思想所表達的深層義理,以及依此義理可能重新安排高低出來的多層詮釋藴涵。

以老子《道德經》的詮釋為例:

總結對於老子思想深層義理的古今看法,大致上來説有:

1.莊子、王弼以來的傳統道家哲學的詮釋進路

2.韓非子以來的法家對於《道德經》的詮釋進路

3.《孫子》兵法的兵家對於《道德經》的詮釋進路

4.養生家、修煉家對於《道德經》的詮釋進路(例如《河上公注》、龍淵子《道德經講義》)

5.道教對於《道德經》的詮釋進路(例如《老子想爾注》)

第四層“當謂”層次,是極深層的意義詮釋,乃是原先的原典思想家的思想體系所未及探討而已經存在此一詮釋的可能性之深層意義結構。

到了“當謂”層次,對於原典或原思想家的思想表達建立一種具有獨創性的詮釋學洞見與判斷(a unique hermeneutic insight and judgment),設法掘發原思想體系表面結構(the surface structure)底下的深層結構(the deep structure)出來。

如莊子就是一位創造的詮釋學家,亦是第一流的語言(分析)學家,我們大抵可以通過莊子的進路解決老子的“當謂”課題。

傅偉勳認為:如通過莊子的“超形而上學的突破”(trans‐metaphysic)[13],可以解開老子的道體之謎。老子仍説“道之為物”,莊子則説“道,無之極”,非有非無,亦非言(有名)默(無名)可載,超越形上學上一切二元的對立相待,既不肯定亦不否定,而“道”本身亦是假名,乃是大化流行(appropriation,Erieignis)。有如中國大乘佛學(尤其三論宗)所言“空亦復空”,離四句絶百非,言亡慮絶而一切不可思議。莊子又時以“至無”、“無無”或“無有無有”等語,暗示有無、是非、虚實、體相等等形上學的人為思辨所由構成的二元對立概念不足以把握超形上學意義的不可道之道,這些概念必須統統打入於超形上學的括弧(transmetaphysical bracketing)之中,存而不論[14]。

筆者以為最能表現“當謂”層次的詮釋學意義者,當數天台宗與華嚴宗的判教理論。在佛教詮釋學之中,所謂的“判教”就是這樣一種“當謂”層次的詮釋學。例如天台佛學所説“五時八教”的“判教”,不僅接受大小乘各宗教義的形成發展乃是各有各的道理,還要去追究所有的發展理路的表面結構底下所隱藏着的深層結構。例如四諦説在天台佛學的“判教”之中被詮釋為“四種四諦”,而搭配於藏教、通教、别教、圓教的化法四教的詮釋角度。當能掌握到原思想體系的極深層的隱藏着的意義結構時,可以超越思想史中諸多可能的詮釋進路,整理文本與原思想家的義理的整體結構與根基,依此重新安排整體的脈絡意義,將以前出現過的不同層面的義藴等,還原為思想家應當説出的詮釋話語,故是所謂的“當謂”層次。

第五層“必謂”層次。“必謂”層次是思維歷程自我轉化的問題,比如老子的時代没有女性主義哲學,但是可以設想老子面對當代女性主義哲學,會如何回應。《道德經》成書的時代没有太極拳,但是可以將《道德經》拳譜而詮釋之。

比如發現了四諦説、緣起論、二諦説、四句説等佛陀教義等義理藴涵與發展理路,以及深層結構的根本義理之後,應當進一步地開展佛教思想的當代意義,並且發揮其應用功能。這涉及跨文化溝通(Interkulturelle Kommunikation)、跨界溝通,也就是傳統的理論遭遇了詮釋者的當時代的新的理路加以踐行的領域,所必然要展開的創造性詮釋。如此,也可以啟動佛教原有的思想體系,幫助佛教與中外各大思想傳統的相互對話與交流,進行當代詮釋,培養出佛教繼往開來的創新力量,才能真正彰顯出佛教内在的活力。

第一層“實謂”層次,是一種文獻學研究;第二層“意謂”層次,是表層的意義詮釋;第三層“藴謂”層次,是深層的意義詮釋,是思想史的研究;第四層“當謂”層次與第五層的“必謂”層次,是屬於傅偉勳先生提出創造的詮釋學的創造性詮釋。此中,傳統佛教的判教,乃是屬於第四層的“當謂”層次的詮釋。第五層“必謂”層次乃是跨文化溝通(Interkulturelle Kommunikation)、跨界溝通之知識建構。

本文以詮釋學的根本原理出發,在創造性詮釋的五個進程之中,來闡明詮釋學的知識建構過程。也就是如何從語法學的知識,到達語意學的知識詮釋,最後到達語用學的創造性的知識詮釋。也就是説:如何以語法的視點出發,或説是文獻學的考據研究作為基盤,並自覺其限制,來從事知識研究。又,如何在語意的層次,經由淺層的語意詮釋,到達深層的語意詮釋,以及極深層的隱態的深層詮釋。以及在語用中的跨界溝通中來從事本體詮釋學的詮釋。上述後兩者可以稱為創造的詮釋學的詮釋,或説是詮釋學的跨界溝通的創造詮釋。

經由以上闡明,吾人對於本體詮釋學的知識建構過程得以厘清。同時,對於中國哲學的現代化與世界化的知識建構程式,在本體詮釋學的視點之中能够更有把握。

四、基源問題研究法的知識建構

在勞思光先生提出基源問題研究法之初,它是被當作一種哲學史的研究方法而提出。勞思光先生《中國哲學史新編》(一)將哲學史的撰寫方法分為四種[15]:(1)系統研究法;(2)發生研究法;(3)解析研究法;(4)基源問題研究法。

勞思光先生在逐一批評了系統研究法、發生研究法、解析研究法之後,又在《中國哲學史新編》(一)解説基源問題研究法:“所謂基源問題研究法,是以邏輯意義的理論還原為始點,而以史學考證工作為助力,以統攝個别哲學活動於一定設凖之下為歸宿。”[16]此中,“以史學考證工作為助力”涵蓋了所有的文獻考據、歷史考證等文獻學研究之方法。然而只是以此為“助力”,最重要的還是勞思光先生所説的“以邏輯意義的理論還原為始點”,也就是要挖掘哲學史之中的深層的思想結構,以此為起點。最後是要以哲學史撰寫者自己的哲學觀點作為“設準”來統攝個别哲學活動;從而賦予某家哲學思想以思想邏輯結構的整體性,以及探索厘清哲學史的整體發展的思想脈絡。

接下來,勞思光先生敍述了基源問題研究法的三個步驟,也就是:(1)掌握一家理論的基源問題;(2)由基源問題展示一理論的全象;(3)從事全面的判斷,對哲學思想的進程及趨向做一種評估。勞思光先生在此强調必須要有某種“設準”[17]。

在基源問題研究法的三個步驟之中,第一與第二個步驟是要厘清隱而不顯的思想結構,也就是挖掘一家哲學思想的根源性的思想概念,予以厘清,並以此一核心觀念為主軸,闡明此家哲學思想的理論全象。

既然其目的是要闡明一家哲學文本的隱而不顯的思想結構,可以説,基源問題研究法的第一與第二個步驟,也就是:(1)掌握一家理論的基源問題;(2)由基源問題展示一理論的全象。這相當於前述創造的詮釋學的第二層次“意謂”之表層的意義詮釋,以及第三層“藴謂”層次之深層的意義詮釋。

然而,基源問題研究法的三個步驟之中,最關鍵的是第三個步驟。也就是要從事全面的判斷,對哲學思想的進程及趨向做一種評估。勞思光先生在此强調必須要有某種“設準”。這相當於前述的創造的詮釋學的第三層的“藴謂”層次之深層的意義詮釋,與第四層次“當謂”層次。

依據“所謂基源問題研究法,是以邏輯意義的理論還原為始點,而以史學考證工作為助力,以統攝個别哲學活動於一定設準之下為歸宿”[18],勞思光先生所提倡的基源問題研究法具有下列幾個層次:

(一)文獻學研究的層次,以及以文獻為中心的歷史批判法的層次

文獻學的研究方法,以文獻為中心的歷史批判法的層次,這屬於勞思光先生所説的“以史學考證工作為助力”,涵蓋了所有的文獻考據、歷史考證等的文獻學研究之方法。

(二)觀念史研究的層次

觀念史研究的方法是要研究觀念在歷史之中的演變發展過程,例如“氣”、“心”、“理”等概念經歷了先秦兩漢到唐宋元明清等朝代的哲學家。觀念史研究本身可以運用不同的方法。例如在討論中曾經加以批評的“系統研究法”與“發生研究法”。勞思光先生認為觀念史研究的方法必須統攝於“設準”之中。

勞思光先生强調的是“設準”,而非“判準”。“判準”是Criteria,而“設準”則是Postulate,設準一説來自於康德哲學。在形上學之中,“設準”Postulate是“規導性的原理”(Regulativ),導引吾人的知識建構過程朝向整體性,例如“靈魂”理念之設準導引知識建構從而形成理性心理學。“宇宙”理念之設準導引知識建構從而形成宇宙論。“上帝”理念之設準導引知識建構從而形成神學。“設準”(Postulate)就是所謂的基源問題。

具體而言,什麽是“設準”(Postulate)或説是基源問題呢?例如,在勞思光先生的中國哲學史的詮釋過程之中,孔子哲學的“設準”(Postulate)或説是基源問題是作為價值自覺心的“仁”,進而“攝禮歸義,攝禮歸仁”[19]。

什麽是勞思光先生整個哲學史的詮釋行動的最重要的“設準”(Postulate)或説是基源問題呢?乃是主體性哲學與文化價值之哲學,闡明如下。

(三)主體性哲學的層次、此有詮釋學的層次

勞思光先生《中國哲學史新編》(一)以及他的早期與中期哲學對於整個哲學史的詮釋行動的最重要的“設準”(Postulate)或説是基源問題,乃是主體性(Subjectivity)哲學與文化價值之哲學。勞思光先生説:“中國哲學傳統之中,誠然有宇宙論、形上學等,但儒學及中國佛學的基本旨趣,都在主體性上,而不在客體性上。”[20]我們集中於討論主體性哲學以下層層升進的諸層次。

(1)主體性哲學采取三分説:勞思光先生所説的主體性哲學采取三分説,他認為“自我之境”設準為三:德性我(Moral Self)、認知我(Cognitive Self)、情意我(Aesthetic Self)[21]。有時候勞先生采取四分説,就是多了一個“形驅我”,而與其他三分者並列,例如在“孔子對自我問題的態度”一段就是如此[22]。又,勞思光先生認為儒家哲學基源問題是德性我,而老莊道家則在於情意我。以儒家的生命境界在於德性我,是許多學者的通識,若只是如此從事文本的詮釋活動,則只停留於五層詮釋活動的第二層“意謂”層次,乃是表層的意義詮釋而已。

勞思光先生此處所説的特殊者在於反復强調主體性、生命境界等,頗具康德哲學强調主體性與自律(Autonomie)的特色,乃是在進行一種創造的詮釋學的第三層的“藴謂”層次,是深層的意義詮釋,是思想史的研究。然而,勞先生是把“形驅我”放在與“認知我”同一層次之中。

若是此中已經包含了勞思光先生他自己的設準與評判,則進入第四層次“當謂”的詮釋活動。例如討論到孟子所論的天、性、命的關係:“‘心’是主體,‘性’是主體性而天則為‘自然理序’。‘自然理序’意義甚泛,自亦可引出某種形上學觀念,但至少就孟子本人來説,則孟子並未以‘天’為‘心’或‘性’之形上根源也。”[23]又,勞思光先生認為只有德性我是以價值自覺為内容,他主張哲學的根本目的在於窮智見德,故在三分説之中,其實是以德性我為最高。這也是第四層的“當謂”層次,是極深層的意義詮釋[24]。已經是詮釋者自己提出設準,來對諸家之説的高低先後做一個裁判。

當勞思光先生闡明自己的設準與進行對於他人的評判之時,已經進入第四層次“當謂”的詮釋活動。例如勞思光先生强調主體性(Subjectivity)的哲學詮釋,而批評馮友蘭的客體性的哲學詮釋,勞先生説:“論禪宗與陸王之學時,一切觀於客體性(Objectivity)的理論設準,都成為題外;因為這些學説都集中於一組關涉主體性(Subjectivity)的問題上。馮先生在這緊要界限上,看不明白……馮書雖有哲學,但並不與中國哲學的主流相應。中國哲學傳統之中,誠然有宇宙論、形上學等,但儒學及中國佛學的基本旨趣,都在主體性上,而不在客體性上。”[25]這裏進入第四層次“當謂”的詮釋活動,是極深層的意義詮釋,乃是原先的原典與思想家的思想體系所未及探討而已經存在此一詮釋的可能性之深層意義結構。上述所説的客體性(Objectivity)的理論設準,以及關涉主體性(Subjectivity)的理論設準,都是詮釋者代替原先的原典與思想家而説出的。以勞思光先生此處所强調的中國哲學主流是一種主體性(Subjectivity)的理論而言,中國哲學中的客體性(Objectivity)理論例如形上學與宇宙論的進路乃是不重要的,或説是第二序的。而所謂的“主客統一”之説,仍然/不外乎是“以主攝客”或“以客攝主”兩型。

(2)價值自覺心乃是主體三分之統合者。德性我以價值自覺為内容,而價值自覺心則統合認知我與情意我,來成就德性價值。價值自覺心的終極目的則為“主體自由”。價值自覺心是主體之能動性,或説是動力原理[26]。例如在歸於先秦儒家的論述之中,闡明孔子繼承周文王之禮樂傳統,在禮崩樂壞的軸心時代中,提出“攝義歸仁,攝禮歸仁”,以價值自覺心作為核心,來重新奠定人文的基礎。又闡明孟子由仁而義,荀子由義而禮的哲學史的發展過程。此中涉及思想史的觀念演變的研究,乃是第三層的“藴謂”層次,是深層的意義詮釋。當涉及勞思光先生所説的理論設準,則是詮釋者代替原先的原典與思想家而説出的,已經是第四層的“當謂”層次。

又,勞思光先生以為佛教之舍離是在於肯定“德性我”,乃是“主體自由”的表現,“倘吾人以‘主體自由之完成’一概念界定嚴格意義之‘德’,則儒學之化成,佛教之舍離皆為肯定‘德性我’”[27]。對於佛教如此進行詮釋,而給予高度評價,這也是勞思光先生的一項具有深刻意義的創造性詮釋。例如,在討論佛教的四諦之中的“滅”諦的時候,説:“此所謂的滅,乃關聯於主體與最高自由而言;主體作為經驗自我或現象自我皆是在條件系列中,故可説是一假我,乃無罪高自由者。今説滅諦,即世要通過自覺努力以使主體自身突破此一層面,而成為最高自由之真我……以佛教自身所用詞語表之,即為經論中常見之解脱或涅槃。”[28]

最後,勞思光先生所説的主體性哲學强調價值自覺心,則又與中國哲學之心性論傳統合流。主體性概念是以價值自覺心作為本質的。然而,也不一定會落入當代哲學對於主體性(Subjectivity)的理論的批評。因為,勞思光先生解説主體性,常用的名詞為“自我境界”、“真我之境”[29]。此處所説的“境界”、“境”乃是主客渾然一體而呈現,雖然依照勞先生的説法還是“以主統客”,但是已經不是抽離世界的獨我論的空洞主體,而是在起點上就是主客渾然一體而呈現。如此,勞思光先生所説的主體性哲學就導引向生命體驗的詮釋學、生命哲學(Lebensphilosophie),以及文化哲學。

勞思光先生的三分説的主體性哲學,略同於康德哲學的三大批判所説的先驗哲學,也就是分别是對於知、意、情的批判。勞思光先生説:“打開主體之門,有此真智大勇者,西方惟康德一人,繼承者皆有所獲。”[30]他又説:“我早年確實受康德哲學影響極大,因之也極重視康德哲學對中國哲學發展的正面作用。”[31]總結而説到了自己强調的“主體性”概念是來自康德哲學,而自己年輕時的文化哲學則是一種黑格爾式的理解。他寫於1998年的《中國文化要義新編》序言説:“我早期思想是以德國觀念論及東方的儒學與佛教哲學為基礎,因此,表現在文化觀上,即是以文化精神為中心,而將自覺文化活動視為精神之外在化(externalization)。”[32]

但是,勞思光與康德的觀點也不全同。勞思光先生説:“我不認為心性論必歸於道德形上學。在這一點上,我不僅與强調形上學的中西哲學家大有不同,甚至與康德的觀點也不全同。”[33]康德的觀點乃是批判知識是為了為信仰留空間,康德的道德的形上學之説最後導引向“道德的信仰”。此外,有所不同之處也在於勞思光先生强調生命的理想境界與價值實踐,則又歸趨於文化價值之哲學。

(四)文化價值的哲學之層次:價值自覺心對世界的態度

主體性必須落實於文化之中,價值必須有其實踐的場所,人文化成,方不只是孤獨的空洞主題。故勞思光先生最後强調的是價值哲學。有如德國新康德學派中的西南學派,强調價值哲學與文化哲學。

勞思光早期中期思想中的文化價值之哲學還是深深受到康德、黑格爾哲學的影響,着重於精神之外在化之説。晚期勞思光的文化哲學則受到社會學家帕森斯(Parsons)的内在化之説的影響,勞思光於1998年《中國文化要義新編》序言中説:“基本論斷即是以外在經驗世界為‘實有’,而將所謂的内在世界看作外在實有内在化的結果。”强調人的存在不能脱離社會結構功能的影響,“社會實有原是人的社會行為或社羣生活之派生物(derivative)”[34]。通過這些思考,提出“文化生活的雙重結構”之説,一面是由自覺心或自我為根本,從而形成文化生活的外化結構;另一方面則是形成經驗世界反制文化意識的内化結構[35]。雖然晚年的勞思光先生很少談到海德格爾,但是他所説的“文化生活的雙重結構”之説,都還是相近於海德格爾所説的此有的詮釋學,人的此有乃是在世存有,不僅具有時間性的三重的存在性,例如人的此有必須面對自己的“被抛擲性”,接納已經存在的過去性之世界,這是經驗世界反制文化意識的内化結構。進而,在此中從事本真的抉擇,在未來的時間性向度中來理解存有的可能性;從而在當下進行詮釋活動,如此則是由自覺心或自我為根本,從而形成文化生活的外化結構。

以勞思光先生中期思想代表作《中國哲學史新編》一書來討論他的文化哲學,文化哲學的一個大問題是價值自覺心對“世界”之態度問題。可分為下列幾種:(1)儒家:“德行我”的價值哲學在於重德,“德性我”在一事象上實現價值,故為“化成世界”之態度;(2)希臘:“認知我”掌握經驗事物之規律而表現力量,乃是“征服世界”之態度;(3)佛教:只追求静斂不昧之主體自由,有漏皆苦,乃是“舍離世界”之態度;(4)道家:强調“觀賞世界”之態度,在老子之中説為“無為”,在莊子之中説為“順物自然”[36]。

前述創造的詮釋學的五個層次,第五層的“必謂”層次是思維歷程自我轉化的問題,以及發現深層結構的根本義理之後,應當進一步地在新時代的課題之中,開展哲學思想的當代詮釋,並且發揮其應用功能。這涉及跨文化溝通(Interkulturelle Kommunikation)、跨界溝通,也就是傳統的理論遭遇了詮釋者的當時代的新的理路與實踐的領域,所必然要展開的創造性詮釋。勞思光先生的文化價值之哲學在此也進行跨文化溝通,以及中國傳統哲學在當代文化議題的詮釋開展。

由上可知:基源問題研究法的知識論建構具有一定的嚴格性與系統性,乃是中國哲學當代詮釋的重要方法論。

結 論

時代已經走到了各種歷史趨向相衝突的十字路口上,中國哲學傳統正處於這個衝突的中心。對於中西文化的會通問題,二十世紀關心中國哲學的當代發展的思想家,就有三種基本的看法:第一種是主張中西文化是不同的文化,如梁漱溟;第二種也强調文化的民族特性,而更强調儒家文化的絶對優越性,如熊十力、唐君毅、牟宗三;第三種則以方東美、馮友蘭、賀麟為代表,更强調文化的共同性與中西文化之間的互補性,而强調相容並蓄的中國哲學在未來世界文化中的重要地位。“新子學”的構想正是屬於這種。“新子學”繼承充滿原創性、多元性的“子學精神”,這種“新子學精神”文化觀最具有當代跨文化溝通的潛力[37]。關於這個文化會通的理論基礎可以以成中英三種辯證法闡述之:(1)西方文化的辯證法是二者取一(either...or)之衝突辯證法;(2)印度文化,如龍樹中觀佛學的否定辯證法,是兩者皆不取(neither...nor)之超越辯證法;(3)中國文化的辯證法,以易經哲學而言,是兼取融合(both...and)的和諧化的辯證法。尤其是中國文化和易經哲學的和諧化的辯證法可以作為未來世界之文化溝通與整合的媒介,所以有其文化發展之特長[38]。這裏所説的三種辯證法是互補性的思維,皆有其特長,而能相輔相成。方勇提出“新子學精神”,主張充滿原創性、多元性的“子學精神”,是和諧化的辯證法之進一步發展,是對於21世紀文化衝突的解決的一個哲學方案。

就中國面對西方近現代文化的挑戰而有的啟蒙與救亡而言,必須對中國哲學進行理性重構,以探索中國文化的現代化的思想基礎。“五四”時代的思想家以為,由於中國没有實踐出民主和個人權利這類源自西方現代社會的價值系統,和不能應付科學技術高度進步的現代世界的競争挑戰,它的生命和活力正面臨着嚴重的威脅。民國初年以來的學者對於此一問題的解決,到了1949年之後,成為下列三種對陣的情況:自由主義派、社會主義派、新儒家哲學派。前兩派為西化派,後一種則是傳統派,三派在起初是互相對立,但隨着時間的推移,也有部分互相融合的情況。尤其是隨着政治力的轉移和開放,新儒家哲學派和自由主義派、社會主義派又分别融合與互動,近年來形成中國大陸的“具有中國特色的馬克思主義哲學”視點下的當代新儒家,以及海外的吸納於自由民主社會中的當代新儒家。方勇提出“新子學精神”,主張充滿原創性、多元性的“子學精神”,在面對西方近現代文化的民主科學之時,力主擺脱歷史的糾葛,而直接以哲學反思,可以從現代性批判與理性重建的問題來包容包含傳統儒家哲學在内的各家各派,也必須以老子、莊子等諸子百家與歷代思想家與文學家的精髓來鑄造“新子學”,也在西方民主科學所代表的理性傳統之中,面對當代需要而予以重建。

《莊子·天下》主張先秦儒家出於古代的道文化的傳承中,古代道文化傳承在軸心時代經歷了道的崩解退化與被遺忘的過程。誠如《莊子·天下》所説,古之所謂道術者是“無乎不在”,“不離於宗,謂之天人;不離於精,謂之神人;不離於真,謂之至人”。首先是“以天為宗,以德為本,以道為門,兆於變化,謂之聖人”,其次是儒家的君子之道,“以仁為恩,以義為理,以禮為行,以樂為和,熏然慈仁,謂之君子”。此後才有包含法家名家在内的百官之學,“以法為分,以名為表,以參為驗,以稽為決,其數一二三四是也,百官以此相齒”。雖然,“《詩》、《書》、《禮》、《樂》者,鄒魯之士、紳先生多能明之”。儒家以之為自家的典籍。但是,“其數散於天下而設於中國者,百家之學時或稱而道之”,但是《詩》、《書》、《禮》、《樂》屬於一個更為古遠的古代道文化的傳統,乃是諸子百家所共用的資源。這就是充滿原創性、多元性的子學精神着眼之所在。以子學的多元開創的精神,而以道文化來統整,來回應當代的問題,這乃是“新子學”的思想淵源與根本原理。

莊子所言“道術將為天下裂”,乃是因為“天下大亂,賢聖不明,道德不一。天下多得一察焉以自好”,故以道文化為基礎的統整性的本體詮釋有其必要。莊子所説的“道術將為天下裂”在當代越來越嚴重,尤其是人的異化的問題、生態環保的問題、終極關懷的問題、人文教育的問題、經典詮釋的問題都面臨危機,也就是“新子學”應運而生的基本目標。

本文之作就是體認到以道文化為基礎的統整性的本體詮釋有其必要,從而探討“新子學”在知識建構過程中的方法論。

(作者單位:臺北大學中文系、東西哲學與詮釋學研究中心)

【注释】

[1]湯一介《關於西學與中學的討論:以詮釋學為例》,光明日報2002年9月26日。湯一介《能否創建中國的解釋學?》,《學人》(第13輯),江蘇文藝出版社1998年版。湯一介《再論創建中國解釋學問題》,《中國社會科學》2000年第1期。湯一介《三論創建中國解釋學問題》,《中國文化研究》2000年(夏之卷)。湯一介《關於僧肇注〈道德經〉問題——四論創建中國解釋學問題》,《學術月刊》2000年。

[2]參見梁美儀《“歷史動態觀”與文化本質論》,尤其是“文化二重觀與文化歷程的分析”一節,收入劉國英、張燦輝合編《無涯理境:勞思光先生的學問與思想》,香港中文大學出版社2003年版。

[3]勞思光《中國哲學史新編》(一),三民書局1984年增訂初版,第15頁。

[4]勞思光《中國文化要義新編》,梁美儀編《思光學術論著新編之一》,香港中文大學出版社1998年版。勞思光《存在主義哲學新編》,張燦輝編《思光學術論著新編之二》,香港中文大學出版社1998年版。其中收有勞思光1960年發表的《論存在主義》。

[5]石元康《引導性的哲學與認知性的哲學》,收於劉國英、張燦輝合編《無涯理境:勞思光先生的學問與思想》。

[6]參見《對於如何理解中國哲學之探討即建議》,收入勞思光《思辯録》,臺北東大出版社1996年版,第18頁。

[7]景海峰《解釋學與中國哲學》,《哲學動態》(PHILOSOPHICAL TRENDS)2001年第7期。

[8]鄭志明《論傅偉勳的佛教生死學》,《宗教哲學》第三卷第四期,1997年10月,臺灣宗教哲學研究社,第131~148頁。

[9]參考文獻:1.傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》,臺北東大圖書公司1990年版。2.傅偉勳《佛教思想的現代探索》,臺北東大圖書公司1995年版。3.傅偉勳《學問的生命與生命的學問》,臺北正中書局1994年版。4.傅偉勳《從西方哲學到禪佛教》,三聯書店1989年版。

[10]傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》,第10頁。

[11]傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》,第22頁。

[12]同上。

[13]傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》,第36頁。“超形上學”的重點固然在“超”(超越兩邊),但是回到海德格爾所説的Metontologie(傅譯為超形上學,原當為超存有學)的本義,更該銜接於海德格爾的存有思想的整個進程來加以理解。

[14]傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》,第37頁。

[15]在《哲學問題源流論》一書中,勞思光先生以“基源問題研究法”,對世界哲學之三支,也就是西方哲學、中國哲學和印度哲學,依於各自之理論特性及主要哲學問題之起源及發展,作出清晰的闡明,乃勞先生早期具代表性的哲學著述之一。本書曾於1956至1957年間分章發表。

[16]勞思光《中國哲學史新編》(一),第15頁。

[17]同上,第15~17頁。

[18]同上,第15頁。

[19]勞思光《中國哲學史新編》(一),第116頁。

[20]同上,第403頁。

[21]同上,第249頁。

[22]勞思光《中國哲學史新編》(一),第148~149頁。

[23]同上,第197頁。

[24]同上,第148~149頁。

[25]同上,第403頁。

[26]勞思光《中國哲學史新編》(一),第403頁。勞思光先生説:“一個哲學理論,或歸於主體性,或歸於客體性。所謂的‘主客統一’之説,仍然/不外乎是‘以主攝客’或‘以客攝主’兩型。”

[27]同上,第279頁。

[28]勞思光《中國哲學史新編》(二),三民書局2010年重印三版,第195頁。

[29]勞思光《中國哲學史新編》(一),第249頁。

[30]參見“世界島上文化的啟航”,此處的討論見勞思光《文化問題論集新編》,香港中文大學出版社2000年版,第40頁。

[31]勞思光《文化問題論集新編》序言。

[32]勞思光《中國文化要義新編》,香港中文大學出版社1998年版,序言xii。

[33]勞思光《中國哲學史新編》(一),第403頁。

[34]勞思光《中國文化要義新編》,序言xvi。

[35]同上,序言xvi‐xvii。對於文化二重結構觀的闡明,參見梁美儀《“歷史動態觀”與文化本質論》,尤其是“文化二重觀與文化歷程的分析”一節,劉國英、張燦輝合編《無涯理境:勞思光先生的學問與思想》。

[36]勞思光《中國哲學史新編》(一),第278~279頁。

[37]參見李翔海《尋求德性與理性的統一:成中英本體詮釋學研究》,文史哲出版社1998年版,第200頁。

[38]成中英《中國哲學中的和諧化辯證法》“四、和諧化的辯證法”、“五、與衝突辯證法的比較”、“六、與超越辯證法的比較”。類似的比較文化的哲學反省,參見《與成中英教授談中國哲學》末尾,《中國哲學的現代化與世界化》,第325~331頁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。