日资纱厂的发展之优势可从其有利的外部环境与企业自身在资本运营、经营管理、生产效率及技术设备等几方面的良好表现来分析。

从日资纱厂的外部发展环境来看,首先是日资纱厂不是在孤军作战,而是得到日本的“纵断的组织”(包括日本棉花商、大型商社和银行界和轮船公司等)之极大助力。日本棉花商在世界各地与中国各地都广泛设立代理机构,熟知市场行情,能够采购到价钱合理的原棉并以较低的价格出售给日资纱厂,基本上垄断了中国原棉市场;日本银行提供的金融资助使日资纱厂在原料、生产与销售营业各个环节上都无资金匮乏之虞;日本大型商社与轮船运输公司对日资纱厂的助益主要体现在保障了原棉采购、运输和纱布的贩卖与运输的顺利进行。

其次,日资投资设厂的地理位置都比较理想。比如上海的日资纱厂多位于租界或附近靠近河流之处,便于产品与原料的运输;并且选址在上海本身也是一项很大的优势,因为上海在中国经济、航运与金融多个方面占有中心地位,而且上海周边为中国主要棉产地、上海是华北和华中棉货的主要供应者、有丰富的燃料供应、充足的熟练劳工和廉价的电力,实在是投资发展的良好地点。

再次,日资纱厂来华设厂的还得到不平等条约所提供的治外法权的保护和关税优惠方面的帮助。享有治外法权使日本投资可得到上海租界和日本依赖的保护,并避免中资纱厂所受的苛捐杂税之苦。而关税优惠则直接提升其产品竞争力,即使日资纱厂的生产成本与中资纱厂一样,它也能以更低的价格出售产品并获取利润。[8]另外日资纱厂还集合组织了在华纺织同业会、各纱厂代表定期聚会就纱厂营业和中国政治经济等进行情报交流[9];结交中国要人,为日资纱厂在各地营业提供便利。[10]

日资纱厂在资本运营、经营管理、生产效率及技术设备几方面都表现相当出色。日资纱厂本来在资本方面就比较充裕,又实行比较稳健的财务政策,注重提取折旧费和准备金,所以其真实的资本情形比公开资本更为充足。以中日纱厂资本的确实数字来看,在沪的24家中资纱厂投资总额为4480.4万元,平均每厂资本额186.7万元;32家日资纱厂投资总额达1.2亿元,平均资本额为375.2万元,是以日资纱厂资本额的算术平均数是中资纱厂的两倍。而中资纱厂则不然,不仅公开资本很少能够收足,很多纱厂开办之后就把资本花光了,流动资本都靠借款,从而背上较沉重的利息包袱。所以两者在资本充足方面的真实差距比字面上反映的还要大。在管理方面则双方的差距同样很大,因日资纱厂的管理人员大多是从专门的纺织、工业或商业学校甚至大学毕业,具备较高的管理专业素质[11];对工人也进行较多培训,提高其机器操作水平。而中资纱厂很多投资者都是为战时纱厂的暴利所吸引,蜂拥而至,大量任用私人而不考虑其是否有能力适应工作。当然,后来也有申新等厂学习日资纱厂的管理经验,任用有经验的专家和技术人员。

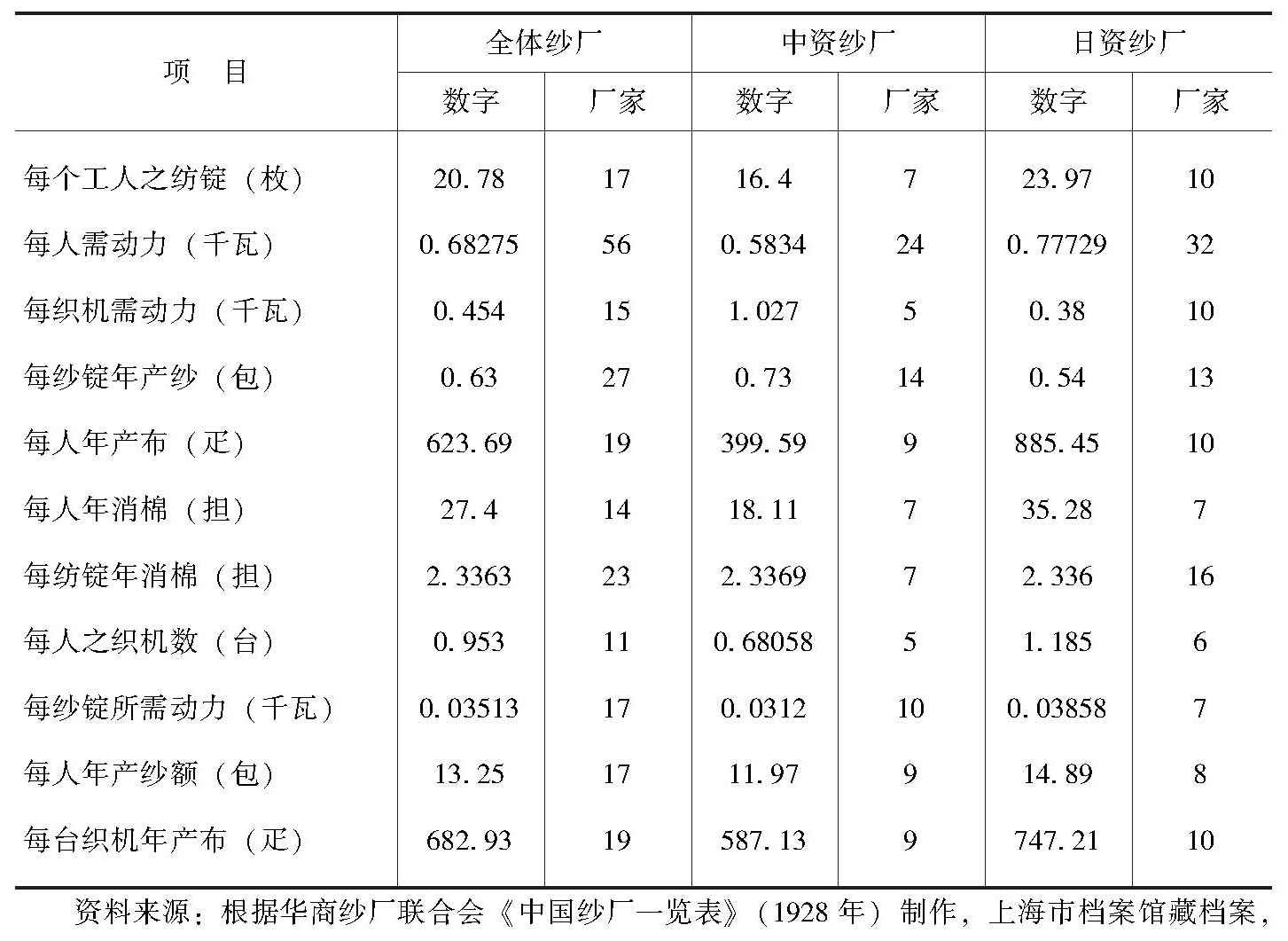

表3 1928年上海中资纱厂与日资纱厂的全面比较

从表3所统计上海中日纱厂各项对比可了解到,除了每纱锭年产纱、每台织机所需要动力中资纱厂占优势、每纺锭年消棉双方不分上下外,其他全部是日资纱厂占上风。从影响生产效率的主要指标看,日厂每人所操作的纺锭是华厂的1.5倍;日厂每人年产布是华厂的2.22倍;日厂每人操作的织机数是华厂的1.74倍;日厂每人年产纱是华厂的1.24倍,只稍占上风;日厂每台织机年产布是华厂的1.27倍。至于中资纱厂占上风的两个项目每纱锭年产纱与每台织机所需要动力,前者因华厂所产纱大都是16支以下的粗纱、所消耗棉花较多,后者华厂织机所费动力大大高于日厂,则恰是效率不高的表现。

在技术设备方面,中日纱厂之差距仍然呈扩大之势。中资纱厂与日资纱厂的差距本来不是很大,因为双方都是主要从英美进口纺织机械,各自的纺织机械工厂只能简单仿制一些不太复杂的英美机器,而且限于生产技术落后,产量也极有限。但日本的丰田纺织机械厂自行研制出了世界一流的丰田自动织机,在纺锭方面的制造也有一定突破。从1928年起日资纱厂大量使用丰田产的纺织机器,从而使中日纱厂间的技术设备差距进一步拉大。

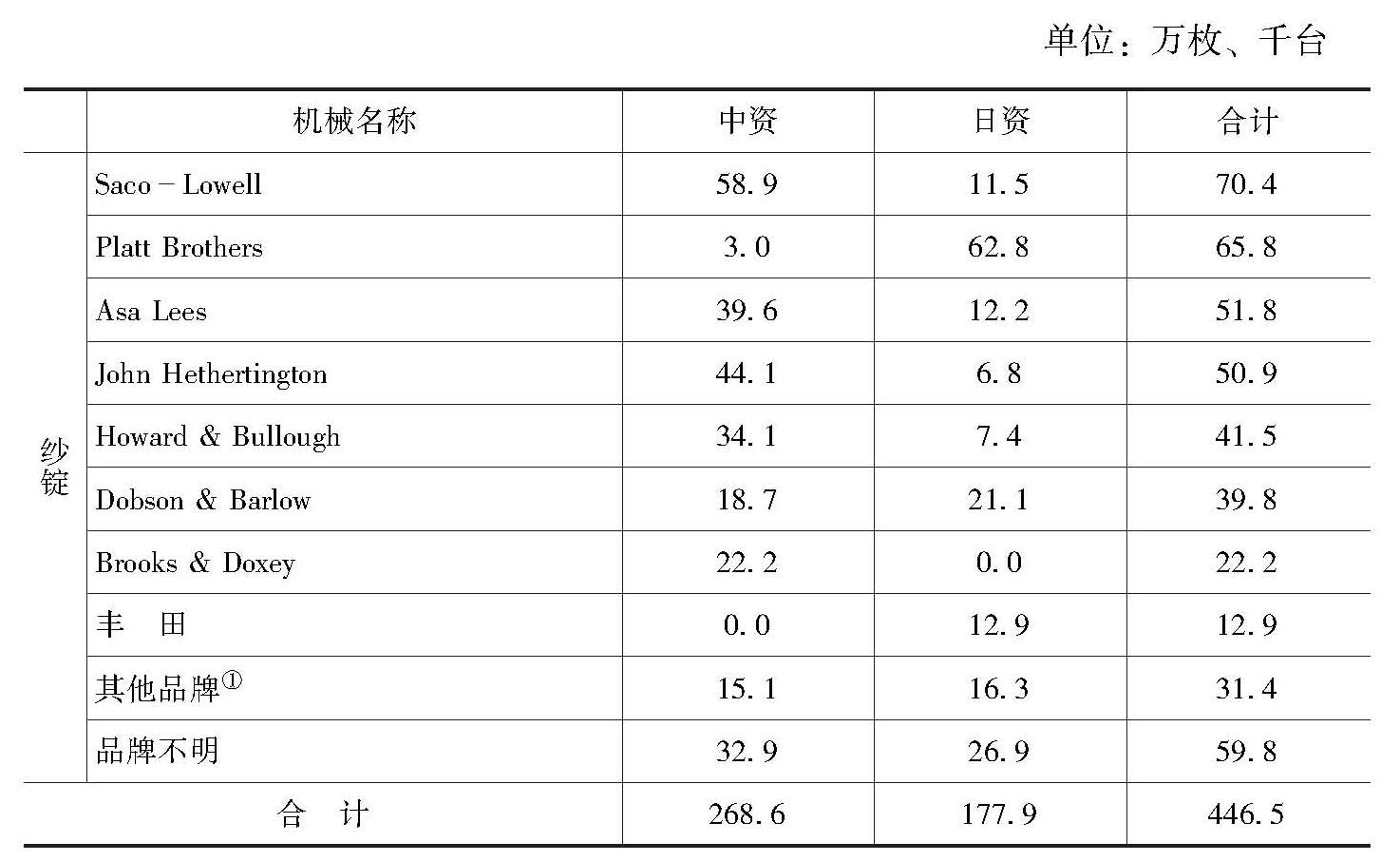

表4 中日纱厂纺织设备对比

续表

相对于多使用旧式机器设备的中资纱厂,日资纱厂多使用英国Platt Brothers厂制造的最新式立式纺锭(Ring)。从表4的中日纱厂机器设备对比上看,中资纱厂大量使用的纺锭是价格较低廉而技术质量也稍差的Saco-Lowell、Asa Lees、John Hethertington三厂产品及其他品牌、品牌不明之产品,合计达190.6万枚,占全部纺锭的71%;而质量最好的Platt Brothers出品的纺锭只有3万枚。日资纱厂使用的Platt Brothers与质量较好的丰田厂产品合计达75.7万枚,占其纺锭总数的42.6%;其质量较差的Saco-Lowell、Asa Lees、John Hethertington三厂产品及其他品牌、品牌不明之产品,合计为73.7万枚,占其纺锭总数的41.4%,大大低于中资纱厂所占比率。即使使用同样质量的机器,由于中资纱厂不注重提取折旧,不注意机器保养,而且很多超过30年的机器还在使用,所以大大影响了中资纱厂机器设备的生产能力与产品质量。由于日本取得的技术进步,中国纱厂也开始从日本大量进口纺织机械。[12]另外在混棉技术与职工培训方面,日资纱厂也是远超过中资纱厂的水平。[13]

从北洋时期上海日资纱厂的生产、经营特别是在中国市场与中资纱厂的竞争来看,日资纱厂的存在对中资纱厂的生存与发展造成了实质性的损害。其性质类似于今天我们所熟知的不正当竞争或倾销:今天的外国倾销我们可依法进行反倾销调查,认定其行为构成对中国相关产业的实质损害后我们就可根据相关的贸易法征收惩罚性关税。可是在协定关税与治外法权的保护下,北洋时期的中国对外资造成的中国相关产业损害只能是无可奈何,没有完整主权的保护,中国的工业就只能在外资的强大压力下自生自灭。

在1922—1923年中资纱厂面临全国性危机之时,棉纱价格频频跌落而花价逆市上涨,使得中资纱厂陷入了空前的生存危机。在这种危急时刻,社会制度最自由的国家都会坚决采取各种可能的海关措施来保护本国产业。[14]中国纺织业需要的有效关税保护率[15],其计算公式如下:

ERP=(V-V1)/V×100%

ERP——有效保护率;

V1——征收关税前单位产品的附加值;

V——征收关税后单位产品的附加值。

当时征收关税前一包20支棉纱的价格大约为银150两,其中100两可算作是原料(主要是棉花)的价格,另外50两是经过加工生产所带来的增加值。如果对棉纱征收20%的进口关税,对进口原棉等材料免税,先暂不考虑其他影响棉纱价格的因素,则棉纱的价格上升为180两,则国内生产棉纱的增加值上升为80两(即180-100),这时关税对棉纱的有效保护率为ERP=(80-50)/80×100%=37.5%。当时中国对棉纱的海关税率由于条约限制无法启动保护税率,对棉纱发为精细两等,凡棉纱45支以下,均征收从量税,每担分不同支数从2两到3.4两不等;45支以上征收从价税5%。1928年才稍作调整到7.5%,大大低于保护税率。所以中资纱厂的生存受到了直接威胁而国家毫无保护办法。

和平时期日资纱厂的优势地位直接压制了中资纱厂的健康发展。

投资性质的转变:总体上看,北洋时期日本纺织对华投资具备了经济合理性。日本国内纺织业已经得到充分发展,积累了大量资本与技术,具有足够实力实行对外投资;日本国内开始禁止夜间工作,而且工资比中国工人贵很多,而中国当时没有任何法律保障工人权利,工资水平在世界上处于最低水平;[16]中国有发展棉纺织业所必要的棉产、便宜的工费、庞大的市场,上海便利的水上交通也提供了廉价的运输手段,从印度和美国进口原棉及运出产品也很方便。还有关税、治外法权及租界所提供的特权保护。

从上述分析可知,日资纱厂在中国之发展有其充分的经济合理性,但是随着日本对中国政治军事侵略的步步加深,日资纱厂的投资活动自然就构成了日本侵略中国的组成部分,特别是与日本侵略势力合作,直接占有中资纱厂,沉重打击并直接阻遏了中国棉纺织业的发展,构成了日本侵略中国的经济基础。

负面影响:日资纱厂对工人管理虽然严格有序,但很多方面过于严苛,特别是粗暴对待工人,打骂体罚,影响十分恶劣。为降低生产成本而雇用童工、频繁解雇工人,从社会进步和形成企业文化方面都是不利的,也使整个市场竞争建立在对工人进行过分剥削的不健康基础上。

福利待遇差与管理上的粗暴态度直接激化了管理层与普通工人的矛盾,并且由于前者基本由日本人组成、后者由中国人组成而屡次演变为民族之间的冲突,在日本国家一直推行对华侵略政策、中日关系面临一个接一个的爆发点之时埋下了仇视的种子。

日资纱厂的低工资:为降低生产成本而过分压低工人工资是很短视的行为,因为它使得大量工人维持最低温饱水平都很困难,遇有生病受伤或家庭变故就很难过关。这样的生活水平简直就是催生革命的温床,加上日本对中国的种种侵略行为,无疑放大了本来就很尖锐的不满情绪。这种现象在拉丁美洲也是造成收入差距不断扩大的重要原因,以至于最近拉美的不发展或发展慢成为一种现象(拉美化)[17],从而在拉丁美洲造成多个国家的左派在选举中上台:先是委内瑞拉,然后是巴西、阿根廷、智利与玻利维亚,最新的例子是中美洲尼加拉瓜,失去政权近20年的桑地诺解放阵线再次上台。当然,拉丁美洲各国经济未能如同其在世界上较早建立共和政体那样率先实现现代化的原因很复杂,除了各帝国主义国家争相寻找代理人、制造政治混乱为自己谋利外,其表面上的政治现代化是一个重要原因。在长期独裁统治下,民主自由等同虚设,拉丁美洲人民在政治现代化的道路上还有相当长的路要走。

北洋时期日资纱厂在中国发展之迅猛给人以极深的印象,它能够取得这样巨大的成功,当然会为中国企业的进步提供一些正面的借鉴与促进作用。除去依据不平等条约提供的不正当竞争优势,日资纱厂在经营管理、资本分配、技术更新、培训工人方面可以对中资纱厂提供很好的示范作用。当然,中资纱厂能否学习到这些好的管理经验,也取决于其管理者的眼光与理念。

解读日资纱厂的竞争优势:虽然日资纱厂有不平等条约所提供的保护,但其优越的竞争力最终还是靠其联合组织的力量(如在原棉采购方面的联合)、充足的资本、优越的管理与相对先进的技术设备。从这个意义上说,日资纱厂的发展对中资纱厂有其正面示范意义。

在资本运作方面可以为中资纱厂提供很好的借鉴,但有很多客观因素使多数中资纱厂无法做到。在技术方面可以提供借鉴基本是很少的,因为每家纱厂对自己的生产技术严加保密,机械设备的技术水平主要取决于制造商,纱厂在这方面只能在实际使用中总结好的操作经验。虽然有许多困难,中资纱厂在工厂管理方面也从日资纱厂或多或少地学习了一些有益的管理方法,出现了几家较有影响的中资纱厂,如荣家的申新纱厂、侨资的永安纱厂、张謇的大生纱厂和刘国钧的常州大成纱厂。

申新纱厂可谓是中国近代资本主义发展的一面旗帜,它在短短10多年时间内快速发展成为中国第一大纺织集团。可以说申新在1922年之前的发展是享受到了第一次世界大战带来的良机,它也充分利用这个机会积累了大量资本并着力于快速扩张,并为此不惜向日本银行借贷(年利率达11.5%),幸运的是申新形成了一个庞大的企业集团,能够利用企业内部化优势进行资金、信息和物资的交流,没有像其他单个中资纱厂那样沦为债务的奴隶。它并利用这一集团优势与中国轮船招商局订立了特别运输合同,取得了类似日资纱厂的“印棉输华联益会”的低价运输利益。[18]申新还注意学习先进经验,通过建立类似日资纱厂的公司社区(劳工自治区)实现对工人的直接监管,成功驱逐了工头,引入“学生制”。[19]这一制度由经过专业培训的职员管理工厂,降低了劳工成本,提高了生产效率。

刘国钧创办的常州大成纱厂发展过程中特别注意学习日本纱厂的发展经验。他本人在1924年和1932年两次前往日本参观学习纱厂的管理和技术经验,但在日本遭到冷遇。在大成的织布得到很大发展后,他看到若想要在与国内外厂商竞争中取胜,必须在花色品种上制胜。他决心三上日本,探索生产丝绒、灯芯绒的技术。[20]从简单的参观中他认为以大成的条件完全可以生产丝绒和灯芯绒,关键是缺乏技术和设备。他在日本买了一部旧八色印花机,又配了一部闪花机和其他设备,共花2万多元,凑成了一个印花车间,并请一个日本工人作指导。后来又从上海的日资纱厂中聘请有经验的中国工人,前后经七个多月的努力,终于试产成功,使大成厂成为真正的纺、织、印、染的全能厂。

张謇的大生纱厂和侨资的永安纱厂在中国纺织业也是实力相当强大的集团,但它们分别在1923年纱厂危机和1937年后走向没落。大生没落的根本原因是其主要市场东北被日本占领,后来也在战时被“委任经营”;永安本身资本实力强大,又以集团方式发展,前途本来一片大好,但却遭到日本的直接侵占。

中国近代主要纺织集团发展、兴盛与没落的过程也是近代中国现代化历程的缩影。它们在与日资纱厂的竞争中以各自的优势生存并发展起来,但面对日资纱厂的强大优势,它们多数时间里也只能是维持不倒。这一历程说明以集团化发展之路,以深化改革充实自身实力是一条可行的道路;在重重压力之下,中国仍然保留了近代化的希望。而以日资纱厂为代表的外资竞争确实恶化了中国企业发展的外部环境,这也是中国近代化所遭遇的重大挑战。1923年的纱厂危机就是这一境遇的典型反映:日资纱厂的存在大大压缩了中资纱厂的生存空间,自身经营管理不健全的纱厂很多走上被收购的命运;但以辩证的眼光来看,这一危机也是中国纺织业优胜劣汰进行重组的机会,如申新和永安就借此扩大了公司规模。这一危机未尝不是中资纱厂盲目扩张的恶果,但日资纱厂的存在则大大放大了其严重性。

日资纱厂的发展亦可为现代中国对外投资的前车之鉴。中国经济的快速发展也已经使中国在对外投资方面快速发展,特别在2006年中非合作论坛成功举办之后,中国与非洲国家的经济合作进入快速发展时期。此时的西方舆论兴起了对中国在非洲投资的非难之声,指责中国企业在当地的投资活动如同19世纪西方帝国主义一样,是抢劫当地资源,剥削当地劳工。当然,我们可以看到这种声音主要来自当年的帝国主义国家,它们至今仍在非洲占有相当大的海外利益,当然不愿意加入一个不讲任何类似西方国家“实行民主”之类西方价值观的政治先决条件的投资者,特别这个投资者又是他们一直作为竞争对手的中国。中国企业在非洲投资可能有各种不够完善的地方,但若以帝国主义的罪名加之,则无疑是一种恶意的诽谤。这也给中国投资海外的企业提个醒,进军海外,要适当承担部分社会责任,善待当地人,互惠互利,共同发展。

归根结底,中国棉纺织业以至于中国工业化、中国近代化的发展取决于中国政治的统一;取决于中国实现真正的独立自主:关税自主与废除治外法权;并随着经济现代化的进展实现民主政治,充分发挥人民投身经济建设的积极性。这一切条件只是在1949年以后才开始逐步具备。

[1] 这些数字均根据华商纱厂联合会《中国纱厂一览表》(1928年),上海市档案馆藏档案,全宗Q194,案卷号1,顺序号830。

[2] 严中平:《中国棉纺织史稿:1289—1937》,附录二《统计资料》,科学出版社1955年版,第355页;[日]竹本晃:《在华纺织业的发展及其背景,1914—1937》,《六甲台论集》1977年第24卷第2号。

[3] [日]柴田善雅:《日中战争期在华纺的活动——以政府的支持与介入为中心》,《大东文化大学纪要》2004年3月第42号。

[4] 金城银行:《日本在华产业设施(附贺正大阪合同株式会社)华中之部》,上海市档案馆藏档案,全宗Q264,案卷号1,顺序号1182,第148页。

[5] 朱龙湛:《荣氏兄弟和申新一厂》,吴汉民主编:《20世纪上海文史资料文库》,上海书店1999年版,第88页。

[6] 大藏省為替局外資課「北支軍管理及中支委任経営工場ニ関する調(紡績工場分)」1940年5月25日(旧大藏省資料Z539—62),见柴田善雅前引文,第106页。

[7] 金城银行:《日本在华产业设施(附贺正大阪合同株式会社)华中之部》,上海市档案馆藏档案,全宗Q264,案卷号1,顺序号1182,第150页;[日]柴田善雅:《日中战争期在华纺的活动——以政府的支持与介入为中心》,《大东文化大学纪要》2004年3月第42号。

[8] 日资纱厂的产品只需要交纳与进口产品一样的5%关税,在1918年修改海关税则后稍有提高;而中资纱厂则要交纳厘金与出口税等很多杂税。参见泉武夫《关于日本纺织资本输入中国市场的一个考察》,《专修经济学论集》1972年第7卷第1号;方显庭《中国之棉纺织业》,国立编译馆1934年版,第7页。

[9] 《丰田、内外棉、日华、同兴四厂每月一次联席会议情况》(1923年3月),上海市档案馆藏档案,全宗Q192,案卷号17,顺序号768。

[10] 《西尾伊三郎致内外棉上海支店》(1921年4月1日),《日本内外棉会社关于棉布棉纱之约定》,上海市档案馆藏档案,全宗Q192,案卷号17,顺序号776,第195页。

[11] 《日华纱厂历史》,上海市档案馆藏档案,全宗Q192,案卷号1,顺序号1435,第23页;《中国纺织建设公司日籍人员名册》上海市档案馆藏档案,全宗Q192,案卷号2,顺序号103,第74—78页。

[12] [日]清川雪彦:《中国繊維機械工業の発展と在華紡の意義》,《経済研究》(一橋大学経済研究所1983年)第34巻第1号。

[13] [日]竹本晃:《在华纺织业的发展及其背景:1914—1937》,《六甲台论集》1977年第24卷第2号。

[14] [法]白吉尔:《民族资本主义与帝国主义——1923年华商纱厂危机》,《国外中国近代史研究》1983年第5辑。

[15] 有效保护率又称实际保护率,它表明关税的保护作用和保护程度。一个产业的有效保护率就是征收关税后,该产业单位产品价值的增加率,这个值就是最终产品的价值减去原材料和中间产品价值的余额。黄天华编:《WTO与中国关税》,复旦大学出版社2002年版,第29—30页。

[16] 日本纱厂男工平均日工资为1日元60钱,女工平均日工资为1日元10钱;而中国纱厂男工平均日工资为最高1.68元、最低仅0.40元;女工最高为1.08元、最低为0.36元;还有童工的日收入最高仅0.38元、最低0.28元。实际上每类工人能得到最高工资的是极少数,大部分工人只能得到最低工资。参见英国远东经济考察团《考察日本棉业报告书》,《华商纱厂联合会半年刊》第9卷第2期;《考察中国棉业报告书》,《华商纱厂联合会半年刊》第10卷第1期。

[17] 此种现象在今天的拉丁美洲依附性还完美地存在着,在最近大约10年里,拉丁美洲的新自由主义革命的基础是来自“华盛顿共识”。它的一条教义说,发达工业社会和发展中国家将实现趋同。然而,1997年的国际倾向基金组织关于全球化的报告说,“一般地说,在这两个国家集团之间,在人均收入方面,没有发生趋同”。拉丁美洲各国的人均收入,从20世纪70年代晚期相当于北方水平的1/3,下降到1997年的1/4。罗纳尔多·蒙克:《在拉丁美洲的依附性和帝国主义:新前景》,[美]罗纳德·H.奇尔科特主编:《批判的范式:帝国主义政治经济学》,施杨译,社会科学文献出版社2001年版,第200—201页。

[18] 上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》,上海人民出版社1980年版,第100页。

[19] [美]高家龙:《大公司与关系网》,程麟荪译,上海社会科学院出版社2002年版,第166—170页;王赓唐等:《记无锡著名的六家民族工商业资本》,江苏省政协文史资料委员会编:《江苏文史资料集粹》经济卷,江苏人民出版社1995年版,第40—41页。

[20] 缫福偕:《刘国钧与大成纺织染公司》,江苏省政协文史资料委员会编:《江苏文史资料集粹》经济卷,江苏人民出版社1995年版,第10—13页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。