二、记者从幕后走向台前的三种形式

第一人称新闻是记者叙述者在场的新闻。记者在新闻叙述中选择了第一人称也就意味着记者从幕后走到了台前。见证者、观察思考者和亲历者是记者从幕后走向台前的三种主要形式。

1.见证者

记者从幕后走向台前最大量、最常见的形式是以目击者、见证人的身份出场。记者讲的不是“我”自己的故事,对此故事也不作深入思考,只介绍见闻和传达感想。在我们所选改革前的60篇样本中,只有两篇记者出场的第一人称新闻,但都属这类记者见闻。尽管在《校园新风——河南省尉氏县三中纪实》[5]中,记者出现了4次,而在《一幅壮丽的抗震救灾图》[6]中,记者只在新闻开头出现了“一阵风似的短促”的“我”——“我们来到灾区访问”,但两者的功能并无差异,都是告诫读者,记者以见证人身份来到现场,从而以“我”的身份为叙述出具一份“真实”担保书。

改革开放后,以向“假、大、空”文风开刀为首的新闻业务改革,最主要的任务即重新建立新闻真实性权威,而为新闻叙述话语的出处安排一个可见的人物,同时赋予他一个目击者、见证人的身份,无疑是恢复读者信任的一个有效策略。大量新闻于是开始闪现记者身影。特别是对一些重大、突发事件的报道,如《英雄携手飞天》(2005)、《伊拉克举行战后首次正式议会选举》(2005)等,记者的在场使场面、细节的描绘得以展开,见证历史成为可能。而像《金浦机场今天下午发生爆炸》(1986)的“据记者目击”,《朝韩领导人55年来首次会面》(2000)的“这位朝鲜官员对新华社记者说”,《美国对伊拉克开战》(2005)的“白宫发言人阿里·弗莱舍对记者说”……这些表明记者出场的短短几个字同时还浓缩了记者为求得时效、求得独家所历经的惊心动魄,记者的出场成了独家新闻的象征[7]。当新闻报道的内容颇有争议或较为敏感时,如《郁达夫被害真相大白》(1985,郁达夫这一现代中国的文化名人如何被害40年来一直是个谜),《铁证就是铁证——天津图书馆发现40多年前“花冈事件”调查手记》等,记者的“在场”不仅担保了事实的确凿发生,同时还赋予事件严肃性。

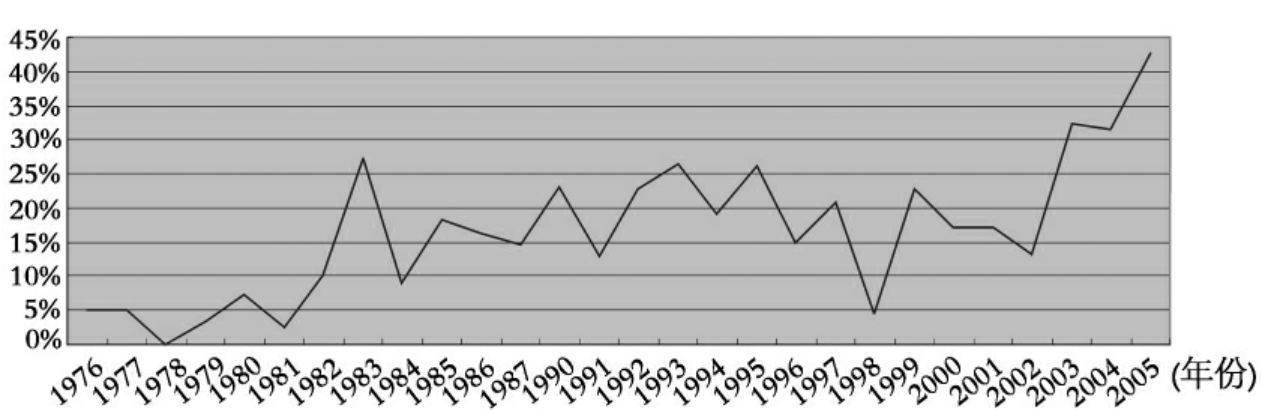

样本分析数字显示,改革前,以目击者、见证人身份出场的第一人称新闻占3%,而改革后的样本中,此类新闻平均占到18%,数量增加了5倍。这期间,以1981年至1983年间,和2002年至2005年间两段时间此类新闻数量增加最快。或者说,在20世纪80年代初期和新世纪初期,记者们更注意让自己在新闻中承担见证人的功能。新世纪以来的6年间,以目击者身份出场的第一人称新闻占到26%,有四分之一的记者愿意以见证人的身份在新闻中出场(见图二)。

不可否认,在新时期新闻作品中也存在一些新闻滥用记者出场的现象。正如上文我们所指出的,一切叙述无论明确与否都是“第一人称”叙述,而真正以第一人称进行叙述时,叙述者才出场并作为一个角色承担叙述者的叙述功能。反之,叙述者如果无力或无需承担叙述者功能职责时,叙述者出场也就没有太大的意义,反而会有有意突出记者,过分宣扬自己之嫌,犯了喧宾夺主的毛病。针对一些记者在新闻中随意表述“记者在走访中发现”、“记者了解到”、“记者注意到”、“记者得知”的现象,有学者就指出“如果你到台湾能够采访到少帅张学良将军,你当然可以写如何会见他及向他提问的内容。因为张学良长期以来拒绝会见新闻记者。这里,你能够会见并向他提问是显示了记者的采访本事的高超。可是像《伊春日报》‘教师’新闻中‘记者会见该局(按上甘岭林业局)教育中心主任何乐芳’那样的表述,就是既没有什么太大的意义,而且还暴露了记者手法的拙笨。”[8]话虽有些尖锐,但不无道理。

图二 以目击者身份出场的新闻比例图

2.观察思考者

如果说,以见证人身份出场的记者较多地专注于“表述行为”的话,以观察思考者身份出场的记者则更多的是从事“超表述”(extrarepresentational)的行为。他们在新闻中,不仅出场叙述见闻,而且还对事实作深层思考和评价,寻求与读者对话,从而投身到所叙事实之外的社会生活。由于此类行为为叙述者赢得了更多的表白权利,因而被当代美国著名的叙述学家苏珊·S·兰瑟称作“外露的作者性”(over authoriality)或干脆就叫“作者性”(authoriality)[9]。

1978年前后,过去一般登在内部刊物上的“记者来信”开始公开见诸《人民日报》,并引来各报纷纷效仿,一些报纸先后出现了如“采访札记”、“采访日记”、“调查附记”等一些新的写作样式。这些新创造的新闻写作样式,名称不同,却有一个共同的特点,即突出记者在新闻中的地位,对所叙事实既叙又议,而新创造的来信、日记等形式则可看作是记者努力清除表达思考和评价羁绊的结果。也就是说,伴随着记者来信、采访札记等新报道形式的公开亮相,记者作为一个观察思考者也就从幕后走到了前台。虽然这些以记者来信、采访札记等形式写成的新闻并非都是选取了记者出场叙述的第一人称新闻形式,但大多数记者还是乐于以“我”的名义对所叙事实指指点点。

而到了1984年以后,大量出现的记者述评或深度报道类的新闻同样也大多选择了记者出场的叙述方式。在《模式还是多些好》(1986)、《关于物价的通信》(1988)[10]、《醒来,铜陵!》(1991)、《待业记》(1994)、《深圳特区还能“特”下去吗?》(1995)、《湘南在挑战》(1999)、《由谁来教育富裕起来的人们》(2000)、《保护还是破坏》(2005)等等新闻中,出现于人们面前的记者已完全不是一个带着耳朵、眼睛的见证人,而是带着满脑子问题的观察者、思考者。甚至在《潜在危险和恶性预兆——我省生猪情况探讨》(1987)、《丢掉幻想走向市场——10家国有企业改革发展的启示》(1996)[11]《劣质词典频涉世引发的思考》(2001)等新闻中,记者会像一个学者一样以问题一、问题二,启示一、启示二或思考一、思考二的形式向读者展示他们思考的结果。虽然有记者以“记者一思考,上帝就发笑”自嘲,但“我思,故我在”仍是许多新闻中记者形象的生动写照。

从另一批第一人称新闻中我们也可察觉到记者更“外露”了,这就是抒发自我感情占据大量篇幅的第一人称新闻。《相思正是吐黄时》(1987)是个典型。作者连锦添以台湾相思树起笔,中间穿插探亲故事,通讯最终又以相思树作结:

当我随几位归乡客过罗湖到深圳去时,列车奔驰在风景如画的九龙半岛上,我又看见了那一丛丛临风婀娜的相思树。台湾相思,多美的名字!一张张新认识的面孔和熟悉的相思树,在我脑中交相叠印。地球上的植物当初衍生繁殖时,本无名字,人类把自己悲欢离合的故事赋予它,才使草木有情。斜风细雨打在它的树干枝叶上,我想起了一个古老而又年轻的字眼——亲情。亲情是什么呢?当你们在一起的时候,它是欢乐;当你们分离的时候,它是辗转,是梦,是泪,是杜鹃啼血!它是“多么熟悉的声音”,它“从来不需要想起”,但“永远也不曾忘记”!

远方的亲人,你听到了么?

通讯结尾这段由相思树而引发的叙述饱含深情,意味深长。表面上看,新闻叙述带上了某种抒情风格,只为新闻增加了美的韵味。但事实是,记者把对外部行为关注的热情更多地移放在了返视内心情感上。记者“我”的出场与其说是为所叙见闻提供目击证人,不如说是为记者道德表白找到一个合法代言人。“我”绝不只是在抒情,而是对记者观察思考结果的诗意表达。《还是这块土地,还是这片天空》(1992)、《改革开放的胜利民族精神的丰碑》(1998)[12]等都可看作是这种类型的第一人称新闻。

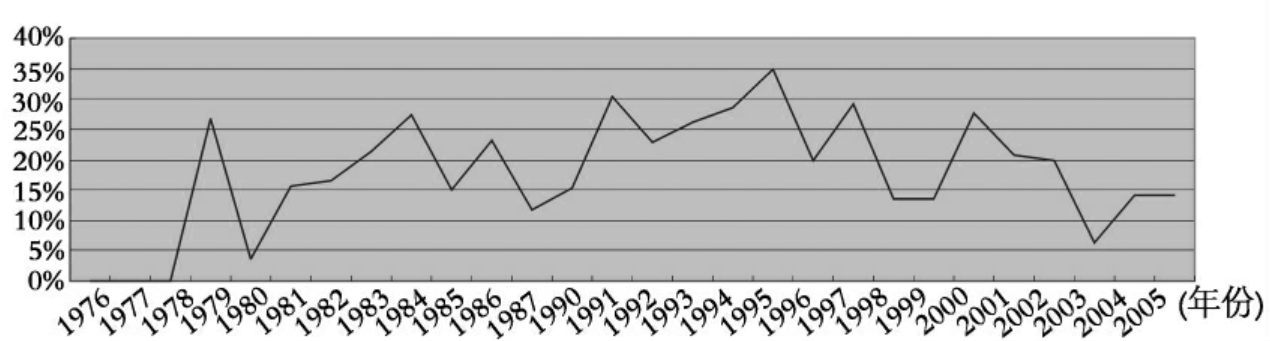

样本显示的数字,新时期记者以观察思考者身份出场的第一人称新闻从无到有,占20%。1991年至1997年间,记者最热衷于以观察思考者身份出场叙述,这也是深度报道在我国较为成熟的阶段。进入新世纪,以观察思考者身份出场似乎已不再成为记者的最爱,所占比例下降至17%。对照“见证人身份出场的新闻比例图”我们发现,大部分的记者开始改弦更张青睐于见证人身份(见图三)。

图三 以思考者身份出场的新闻比例图

3.亲历者

以上两种情况中,不管是目击者还是思考者,记者都处于故事外,记者叙述的都是别人的事,是异故事。当记者是所叙事件的当事人、参加者时,记者不呆在钥匙孔后消磨全部时光,记者说的就是自己的故事,是同故事。

真实是新闻的生命,承认是新闻,也就担起了“真”的承诺,新闻似乎不需以种种技巧来努力博人一声“真实”。但在人们历经了“假大空”时代和内心涌动着强烈的自主意识之时,怀疑并未远离新闻,可信并非自动降临到新闻头上。于是记者开始不满足于故事外的叙述者身份,纷纷把自己投身到故事中,尝试以当事人的身份向人们叙说着自己的经历。如《公开的新闻内幕》(1987)、《批评报道未见报,说情电话铃不停》(1994)、《我们离市场还有多远》(1996)、《一次艰难的采访》(1997)、《用生命丈量念青唐古拉》(2002)、《生死交易6小时》(2003)、《6 000万“预售”一片黄泥地》(2004)、《台风“达维”撕扯海南岛》(2005)等。在这些同故事新闻中,叙述者是记者,实际却身兼三职:写作者、叙述者、事件中的人物。但一上场,开口讲话的是人物,记者作为叙述者和写作者的身份反而被遮蔽了,造成叙述者完全不介入,把发言权全部让给人物的幻觉,给人客观、真实的感觉。这也许是亲历式报道得以大受欢迎的主要缘由。

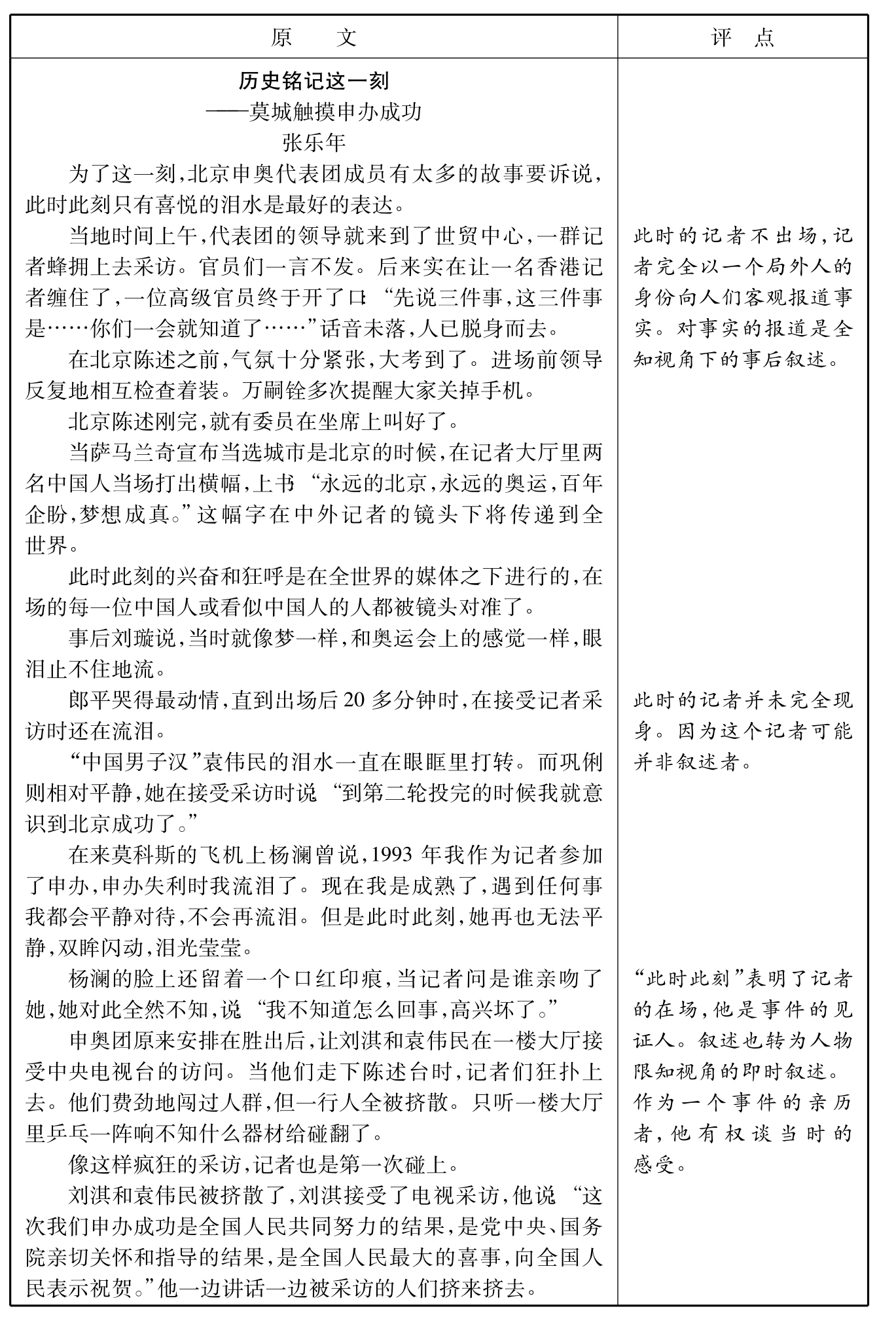

一般来说,在新闻中,记者出面对所报道内容进行评说不仅有违客观原则,还会被视为叙述笨拙的标记——仿佛记者无力选择和安排事实,而不得不靠额外的叙述干预行为来协助报道的完成。然而,如果评说出自角色人物自身,人们的看法将会完全不同。人们有理由嫌弃叙述者的说教,却没有理由阻止当事人评说自己的事。从这个意义来说,以亲历者身份出场也就获得了评说事实的便利。在《历史铭记这一刻——莫城触摸申办成功》(2001)中,我们可以很清晰地看到记者身份的变化,以及由此带来的叙述权限变化。

续表

作为中国体育报随北京申奥代表团的记者,他深知自己的职责。新闻中,在结果宣布前,记者没有出场,叙述以第三人称全知叙述者姿态报道事实,力求客观全面。结果宣布后,记者依然试图保持这一叙述方式分别对代表团成员刘璇、郎平、袁伟民、巩俐、杨澜进行采访。然而也许是受杨澜“双眸闪动,泪光莹莹”的感染,记者还是忍不住出场了。先是以站在故事外的旁观者身份问杨澜脸上的口红印怎么回事,接着以当事人的身份对“一楼大厅里乒乓一阵响不知什么器材给碰翻了”,刘淇“一边讲话,一边被采访的人们挤来挤去”的混乱场面直接出面评价:“像这样疯狂的采访,记者也是第一次碰上”。最后记者虽仍以“记者”自称,却俨然已成代表团欢乐集体中的一分子,新闻文末“8年了,好酒啊!”的感慨,是人物的语言也可看作是叙述者的评论。从整篇新闻来看,记者对事件的评论从无到有,个人抒情色彩也从淡到浓,但新闻并未给人越来越主观的感觉,为什么?这也许可从新闻中记者由隐身叙述者向出场的目击人最后到事件的亲历者身份的有趣变化找到答案。记者从故事外向故事内身份的转变,既符合当时情境的变化,也切合报道的叙述要求——从转述滑向自述,有效解除读者戒心,使读者在不知不觉中和叙述者站在同一角度阐释事实。由此我们也可看出,记者对事件的介入程度越深,议论抒情的成分就越容易与事件融为一体。

记者作为亲历者出场赋予新闻真实性和评论合法性的诱人前景自然吸引了大批记者前来一试身手。1996年5月,《新民晚报》记者强荧写的《啊,的士》等等体验式报道相继登场。其传播效果的大获全胜更使记者们对展示亲历、叙述体验乐此不疲。加之90年代初期周末版的红火、都市报的兴起和厚报时代的来临,版面增多,报道量加大成为当时全国报纸的一个严酷现实。以上海为例,仅1998年一年,上海87家公开发行的报纸中,就有近20家报纸扩版、增版。这一年的扩版使上海的报纸几乎增加了40%的版面[13]。此时,“到那里去寻找、发现新闻资源?”成了当务之急,于是也就有了1996年、1997年、1998年报纸上如火如荼的体验式新闻热潮。与此有些类似的“大特写”此时也相当走红。从中央到地方,许多报纸都开辟了体验式报道专栏。如《人民日报》的“体验三百六十行”、“隐身人手记”,《解放日报》的“名牌与市场”、“啄木鸟”,《文汇报》的“现场测试”,《新民晚报》的“体验式采访札记”等等。此后,体验式新闻仍占据一定的比例。有学者把这大量的体验式报道归纳为观察式、参与式、验证式、角色式、随机式5类。但不管是哪一类,共同处就是“记者从媒体中介人的位置上退出,介入新闻事件中去,成为新闻事实的有机组成部分”[14]。

记者以亲历者身份出场报道事实所起的积极作用有人把它们概括为3个方面:1)能够使新闻媒体更好地进行舆论监督;2)能够很好地宣传媒体,提高媒体自身的知名度;3)使记者得到很好的锻炼,有利于提高记者自身素质[15]。然而,也许是太多的主动制造亲历和介入,给人“炒作”和“演”的感觉,或者是记者过分沉溺于“我有一种终于把舌头伸出来的自由感”[16],总觉得记者角色错了位,或者是因为体验式新闻更多触及热点敏感话题,体验采访方法又与某些法律问题纠缠不清,这诸多原因使体验式报道在走红的同时也引来争论不休。《新闻记者》杂志从1998年2月开始还进行了半年的专题讨论,对这种多以第一人称叙述形式出现的报道基本是毁誉参半。此后,体验式报道告别它的黄金时代,开始降温。

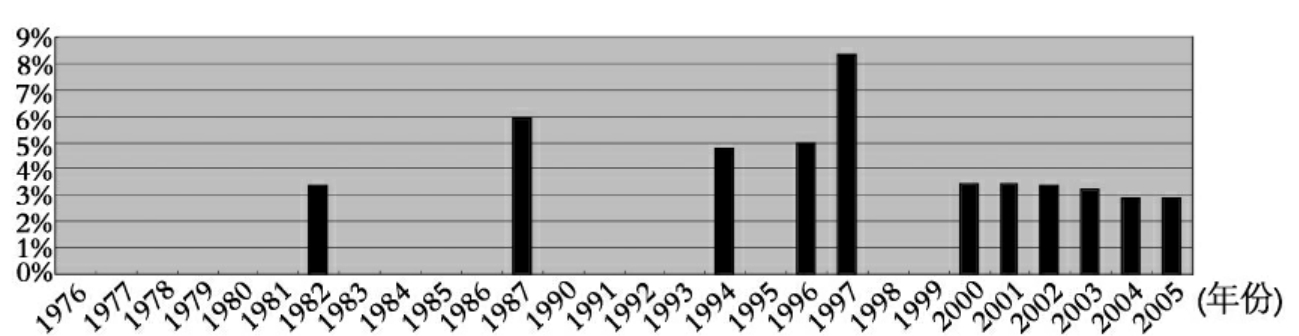

样本分析的数字表明,改革前没有记者以亲历者身份出场叙述,改革后,此类新闻开始出现,所占比例只有2%。与目击者(18%)、思考者(20%)身份出场的记者相比,这一数字要小得多。而且发展极不平衡。改革后,亲历者身份出场的记者在整个20世纪80年代和90年代初也只是偶尔为之,相对集中出现的阶段主要在90年代中后期,所占比例在6%左右。新世纪以来,也许是为了迎合读者喜爱讲故事方式的兴趣,以亲历者身份出场的记者重新树立信心,此类新闻基本维持在3%的比例(见图四)。

图四 以亲历者身份出场的新闻比例图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。