上一节的分析表明,即使仍然存在大量的政府行政干预和生产要素流动障碍,中国城市体系仍然符合“中心—外围”理论的预测。那么,到大港口的距离对于城市经济发展水平如此重要是不是仅仅因为国际贸易的缘故呢?如果出口的重要性是导致中国城市体系呈现“中心—外围”结构的唯一原因,就可以推测,当未来出口占GDP的比重有所下降,而国内需求的相对重要性上升时,到大港口的距离将不再那么重要,城市体系也会随之趋于分散化。那么,服务业主导的内需结构真的会使得中国的城市体系分散化吗?

世界经济的一大趋势是经济服务化,这也是中国未来经济发展的必然。服务业是否有集聚效应,在理论上需要说明两个问题:一是服务业是否可贸易;二是如果服务业不可贸易,是否有其他渠道导致服务业劳动生产率与地理有关。关于第一个问题,传统的服务经济学认为,服务和制成品有着巨大的差别,其中最主要的一条是库存和运输的不可能性(井原哲夫,1986),这使得服务一般被认为是不可贸易的。但是生产型服务业的发展使得这种观点受到挑战。作为中间投入的服务被认为可贸易,已经是某些研究城市体系的文献的逻辑起点(如Anas and Xiong,2003)。Krugman(1991)认为,虽然像快餐、日托、离婚律师等行业很确定是不可贸易的,但是其他服务业,如金融服务,是可以贸易的。哈特福德是保险业集聚的中心,芝加哥是期货交易中心,洛杉矶是娱乐中心,这些城市提供的服务部分是可贸易的,从而可能产生集聚。而关于世界上其他国家服务业的实证研究也发现,部分服务业可贸易,从而有空间集聚的特征。Jensen和Kletzer(2005)关于美国的研究就发现,按NAICS(北美产业分类系统)划分的产业,可贸易的服务业与不可贸易的服务业基本各占一半;若从就业来看,可贸易的服务部门的就业人数要大于可贸易的制造业部门的就业人数。由于中国统计中使用的行业分类标准和NAICS有着较大的差别,我们无法直接根据Jensen和Kletzer(2005)的结论得到中国可贸易的服务产业的数量及其就业信息,但因为可贸易的服务部门主要集中在生产型服务业,我们可以从中国生产型服务业[27]数据间接地看出可贸易的服务部门在国民经济中的地位。如表6.3所示,生产型服务业无论在增加值还是就业上都具有举足轻重的地位,并且其增加值占GDP和第三产业增加值的比重比相应的就业比重来得更高。

表6.3 生产型服务业在国民经济中的比重(%)

资料来源:《中国统计年鉴2010》《中国统计年鉴2006》,中国统计出版社。

①由于2003年以前采用了不同的行业分类标准,这里我们只给出了2003年以后的数据。

关于第二个问题,一些服务产业虽然不可贸易,但是由于对它的需求在地理上是集聚的,也会体现出集聚的特征(Jensen and Kletzer,2005)。这还得附加一个条件,即服务的提供存在着规模效应,否则即使对一些服务业的需求是集聚的,也只能看到这些服务业的总量在大城市较高,其人均水平和其他城市相比不会有明显差异。在服务业的供给上,部分服务业也和制造业一样,存在着规模报酬递增,甚至因为现代服务业往往是资本、技术和信息密集型的,在分享、匹配和学习这三个方面,服务业体现出的规模效应比制造业更强。所以,在人口和制造业集中的地区,由于服务业的规模效应,服务业也会产生集聚。此外,虽然消费型的服务业通常不可贸易,但由于生产型服务业集聚了大量高技能劳动者,对消费型服务业产生了大量的需求,因此也会相应带动不可贸易的消费型服务业的集聚。

除了服务业自身的特性以外,制造业的集聚也会带动服务业的集聚。制造业是集聚发展的,制造业的劳动生产率与城市的地理位置有关系,对此,下文中会提供相应的证据。只要每个城市的劳动力市场存在足够充分的竞争,不可贸易的服务部门和可贸易的服务部门以及制造业的从业者将得到趋同的报酬(其他条件相同)。考虑到不同产业的从业者的不同人力资本水平,一个城市第二产业和第三产业的平均工资可能会有差异,但是总体上,二者是高度相关的。因此,只要制造业的劳动生产率和地理相关,再加上劳动力市场是竞争的,并且工资和劳动生产率是相关的,服务业的劳动生产率就会和地理产生相关关系。

人们通常从收入和需求的角度来理解服务业的发展及其重要性的上升,而劳动生产率与地理之间的关系成为理解服务业发展的一个新视角。为此,我们在上一节的基础上构建下面这一实证模型:

本节研究的数据仍然来自历年《中国城市统计年鉴》的1990—2007年城市面板数据,包含286个地级及以上城市18年的经济数据,但由于早期的城市数量仅200不到,而且在20世纪90年代早期数据缺失严重,再加上有缺失变量,实际进入回归分析的样本量小于5 148(286×18)个。模型被解释变量是第三产业或第二产业的实际劳动生产率,以相应产业的产出除以该产业的就业人数,产出均以各省城市部门的通胀指数进行了消胀。[28]

我们主要关注的解释变量是到最近大港口的距离和到最近大城市的距离。在回归方程里,为了反映地理与劳动生产率的三次曲线关系,我们同时控制了以上两个距离变量的二次项与三次项。我们仍然将与最近的大城市是否同省这一哑变量作为一个控制变量,用以考察省际市场分割是否存在,大城市会对周围城市的经济活动产生吸纳效应,如果存在省际分割,那么与最近大城市不同省的城市相比,和最近大城市同省的中小城市将会受到更多的吸纳效应的影响。

我们在考察距离变量与劳动生产率的关系的同时,还控制了其他一些解释变量。这些变量包括:(1)初始年人均GDP的对数,来观察一个城市初始经济发展水平对后来服务业发展的影响;(2)教育,用教师学生比度量,用来代理一个城市的人力资本水平,如前所述,教师学生比并不能准确度量人力资本水平,在这里它只是一个控制变量,以缓解核心变量的遗漏变量偏误;(3)人口密度,用建成区每平方公里非农业人口数量(万人)度量,服务业产品的提供和消费大都同时进行,人口密度高相对降低了服务业的交易成本,从而有利于服务业发展;(4)城市市辖区总人口,用来控制城市的规模对服务业发展的影响,可以检验服务业发展的规模经济效应;(5)其他一些和地理因素相关的哑变量,如是否为海港城市,是否为内陆河港城市,中部和西部哑变量,这些变量可以控制住城市间地理和自然的差异;(6)表示一个城市政治经济特征的哑变量,如是否为沿海开放城市,是否省会城市,是否经济特区,这组变量可以控制住城市间地理和政策的差异;(7)城市的政府支出占GDP的比重,用来控制城市间政府对经济干预程度的差异;(8)人均供水量,用来控制每个城市水资源丰裕程度的差异;(9)一组控制时间因素的年份哑变量。

同样,由于主要的解释变量是距离、港口和内陆港等不随时间变化的地理因素,因此未采用固定效应估计。同时,为了控制样本的异方差问题,我们采用面板数据的GLS回归作为研究的基本方法。与上一节一样,我们试图在回归方程中同时控制到大港口距离和到大城市距离的一次、二次、三次项。但是当我们放入到大城市距离的三次项以后,其二次项和三次项都不显著,所以我们去掉了到大城市距离的三次项,结果其一、二次项都显著了(见表6.4)。

表6.4 地理与第二、第三产业劳动生产率

续表

从方程(1)的结果我们可以看到,到大港口距离的一次、二次、三次项都非常显著。这说明到港口的距离确实影响一个城市服务业劳动生产率。我们进行第二产业和第三产业的对比,是由于地理因素对二者的影响可能不同。换句话说,服务业和制造业离心力和向心力相对强弱可能不一样。一般而言,制造业的可贸易性要强于服务业,所以制造业更能够通过生产要素的集聚而利用规模效应,从而表现出更强的集聚力。同时,由于制造业产品的运输成本相对较小,不流动人口的那部分工业品需求可以从其他城市购买,因此,制造业的离心力相对较小。在中国,目前制造业远比服务业更加依赖国外市场,因而沿海大港口对于制造业来说代表了更大的国内外市场潜力,于是加强了制造业向大港口周围的集聚力。

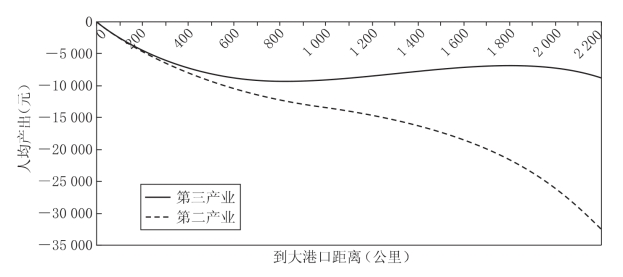

基于以上原因,我们把被解释变量换成第二产业的人均产出,然后采取和服务业相同的回归方程,得到的结果如表6.4中的方程(3)。可以看出,第二产业人均产出与到大港口距离之间的三次曲线关系也是存在的,但是距离的二次项和三次项的显著性比服务业方程相应的变量系数显著性更低。为了有直观的比较,我们将方程(1)和(3)中第三产业、第二产业人均产出和到港口的距离之间的关系画在了图6.4上,港口处的人均产出作为基准,设为0。

图6.4 到大港口距离对第二、第三产业人均产出影响对比

正如我们所预期,我们可以很清楚地看见到大港口的距离对服务业和制造业的不同影响。制造业人均产出与到大港口距离的三次曲线关系虽然也存在,但是没有第二波峰。这说明,相对而言,制造业具有较强的向心力和更弱的离心力。

再来看到区域性大城市距离与服务业劳动生产率的关系图。[29]根据到大城市距离的系数可以算出,随着到大城市距离的下降,服务业的人均产值先是下降,到620公里左右达到最低,然后开始上升。当距离接近1 000公里时,服务业的人均产出只低于区域性大城市约1 700元。对比图6.4和图6.5可以看出,随着到最近港口的距离增加,过了最低点之后,服务业的人均产出虽然有所增加,但是其第二个波峰和港口城市还存在着较大的差距(约为6 800元),随着到区域性大城市的距离上升,服务业人均产出和大城市的差距始终不是很大。因此我们可以推断,区域性大城市和港口大城市相比,其对服务业的经济集聚力量相对较弱,具体体现在,与到大城市距离和服务业劳动生产率的关系相比,在到大港口距离和服务业劳动生产率的关系里,劳动生产率先下降再上升的转折点到来得更远。这说明,即使是服务业,和内陆大城市相比,核心港口城市仍然拥有强大的集聚力。大港口及其附近城市的优势可能来自两方面,一是直接效应,即来自国内外的服务需求;二是间接效应,主要指由于周边地区工业发达而引致的服务需求,以及劳动力市场的竞争带来的较高的服务业工资和服务价格。由于工业发达而引致的服务需求包含两个方面,一是工业发达而引起人口集聚,从而引致的对最终服务的需求,如家政服务、医疗、零售、娱乐等行业;二是对中间投入的需求,如物流、信息、金融等行业。相对而言,后者对于集聚的影响可能更大,根据Jensen和Kletzer(2005)的研究结果,这些行业可贸易性相对更强,因此更容易产生集聚。而区域性大城市在这两方面的优势没有核心港口城市那么明显。[30]

图6.5 到大城市距离对服务业人均产出的影响

对比一下其他解释变量对第二、第三产业的不同影响也是很有启发性的。海港对一个城市的服务业劳动生产率有正面影响,而海港哑变量在第二产业的方程中不显著。这可能是因为随着经济发展过程中地价的上升和周边地区交通条件的改善,海港城市不再成为制造业的首选地,海港的制造业可以迁到周边邻近且土地更便宜的城市。而服务业更需要人口集聚和知识、信息的交流,所以仍然需要布局在因海港的交通枢纽作用而形成的高度集聚的城市。河港哑变量在第二产业和第三产业的回归中都显著为正,这可能是因为内地的经济发展阶段还没有达到能够促使工业企业完全迁离河港的水平,同时服务业自身的集聚力量也在发挥作用。此外,河港对第三产业劳动生产率的影响更大,这说明即使在内地,港口对于服务业也已经比制造业更重要。

最近的大城市是否同省这一哑变量在服务业方程中始终为负,且在方程(1)中非常显著,而在制造业方程(4)中是显著为正的。对这一发现,可以用大小城市间的分工,或者说大小城市发展第二产业和第三产业的比较优势来解释。大城市人口集中,收入水平较高,适合发展服务业;而周边的中小城市地价比较便宜,而且污染成本较小,适合发展制造业,因此,大小城市之间存在着服务业和制造业的分工。依此推理,对于制造业来说,“同省”系数为正,说明和区域性大城市同省的中小城市面临更大的市场,而且区域性大城市以服务业为主,与同省中小城市的制造业之间能够形成互补之势;对于服务业来说,“同省”系数为负,意味着和区域性大城市同省的中小城市将受到更多的吸纳效应,而同一区域性城市体系中,核心大城市的服务业具有替代同一城市体系内其他城市的服务业的作用。这一发现再次说明,不能将大城市的发展与中小城市的发展分割开,区域性的核心大城市的服务业和周围城市的制造业之间有互补性,如果动用行政性的手段来将经济资源引导向地理相对劣势的中小城市,会限制核心大城市的发展,反过来这又会不利于中小城市的发展。

人口密度有利于提高制造业和服务业的劳动生产率,这与理论推断是一致的。而人口规模这个变量只在方程(1)中显著为正,也就是说,总体上的规模不如密度来得重要。省会哑变量的系数都为负并且显著,这有点不符合直觉。我们的解释是,省会哑变量与人口密度、人口规模和人均GDP等变量均相关,当这些变量得到控制后,省会城市的效应就剩下了对经济发展不利的方面,比如更强的政府干预。在我们的数据中,省会城市的政府支出占GDP比重更高,于是我们在方程(2)和(4)中去掉了省会哑变量,加入了政府支出占GDP比重,结果发现其他变量的显著性没有改变,而政府支出占GDP比重的系数是负的,这证实了政府干预对经济发展的负面作用。从这一点出发,中国政府推动经济发展的实际效果是值得深刻反思的,对此,我们在第8、9两章还将进行更为深入的讨论。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。