在战后70周年的节点上,面对内外形势和环境的剧烈变化与调整,对中日关系各组成要素进行纵向比较,可以看出这种关系的演变轨迹、特征、到达阶段和演变趋向,厘清中日关系发生了哪些方向性的、质的变化。尤其是,在过去节点上不够清晰的特质和态势,在冷战结束尤其是进入新世纪后,经过最近十多年的快速演变和急剧发酵,就可能进一步固化下来,导致战后70年中日关系发生总体的重心位移或地壳变动。所以,战后中日关系的天平在最近两个十周年节点上被赋予的“加码”及其所导致的某种深层次改变,无疑是需要加以重点评估和总结的。

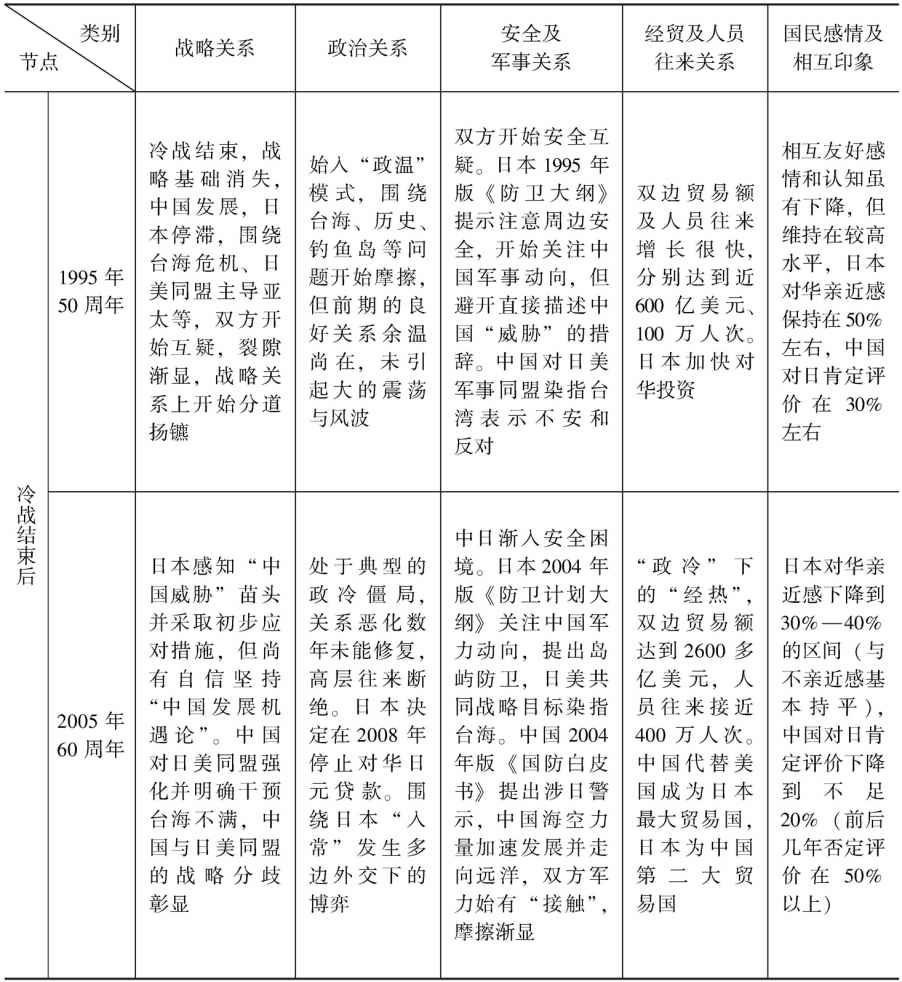

对照表2,可以看出战后中日关系总体上演化的四点主要特征与脉络。

(1)以1972年为无可争议的重要历史节点,战后中日关系的最大特点无疑是从隔绝与对立的不正常状态,走向邦交恢复的正常关系。在此前提下,也能够看到,“冷战体制崩溃后的倾向是日中两国在政治上的对抗范围不断扩大”[53],从20世纪90年代中期尤其进入21世纪以后,中日政治及安全关系不时震荡与波动,在正常化后的总体正常中屡显“不太正常”与不够稳定的状态。但是,这种状态基本上仍属于当代大国间关系的一种基本正常样态,与中日复交前的双边关系性质不可同日而语。同时,若从中日关系的大历史周期看,在回归“中强日弱”常态的错肩期中,这种震荡与摩擦的不太正常其实合乎历史的一般性逻辑。

表2 战后70年中日关系在每十年节点上的特征比较

续表

续表

(2)经贸及人员往来呈现不断增长、成果丰硕的可喜状态。邦交断绝时代自不待言,冷战条件下1972年中日复交时的双边贸易额也只有10亿多美元,经过冷战结束后90年代的加速发展,到了战后70周年之际的2015年已经超过3000多亿美元,规模翻了300多倍。人员往来呈现同样的趋向,1972年的规模极为有限,只有1万人次,2015年双边人员往来有望达到600万人次左右,增长500倍以上。中日作为世界第二和第三大经济体,经济高度相互依赖,人员往来密切,虽然这一状况没有促使政经同步发展,为政治关系向好发挥巨大贡献,但在避免关系极度恶化、正面碰撞方面,应该说起到了“压舱石”的作用。

(3)两种“政经分离”现象,在不同时期困扰着中日关系发展。第一种是邦交断绝的冷战时代,日本政府采取“政经分离”方针,采取生意要做但敌视或不承认新中国的立场。另一种是,进入21世纪后的日本政府尤其是安倍内阁,采取保持经贸互利往来,但在战略与安全上防华制华的逆向双轨方针,这也是他们从低层次上所理解的“战略互惠关系”的含义。中国政府对日本的这两种方针都进行了坚决反对,针对第一种的斗争最终取得了胜利,但第二种实际上成为中日关系的一种现实,某种程度上即是安倍推动的低层级“战略互惠”关系的反映。[54]政治(安全)关系与经济关系是双边关系的最高领域与典型代表,然而中日的政经关系显然没有互相促进并得到同步发展,政经两张皮与双轨制之间的张力已到临界点的边缘。并且,作为大政治的一环以及两国关系政治基础的双方国民感情,也没有随着人财物和信息交流的扩大而同步得到改善和提升[55],反而却大约从20世纪90年代中后期尤其21世纪初开始,呈现螺旋形下行、不断恶化的趋势。大平首相在1979年12月访华时曾言:“如果只在一时的气氛或情绪上的亲近感,或者只在经济上的利害得失的算盘之上建立日中关系的各个方面,那就最终会成为犹如空中楼阁的、昙花一现的脆弱关系。……在国与国的关系上,最重要的是双方国民心与心之间结成的牢固的信赖。”[56]大平首相的忠告给人有不幸而言中之感,这应当引起中日双方尤其是日本领导层的足够重视与深刻思考。

(4)影响中日关系的干预变量日渐增多、复杂,双边关系不够稳定,时有波动。第一,从横向的内外因素来看。首先是外部因素。美苏冷战结构当初对中日关系乃至复交进程都有深刻的影响,中日美三角关系也总是受到美国对外战略的规制。例如,同盟的制约使得日本错误地选择缔结“日台和约”、大大晚于英法等国开启对华官方关系进程等。不过,相对于中国改革开放后实行全方位均衡外交以及全球伙伴外交,日本外交在70年里的后期却始终受到日美同盟的刚性约束。例如,近年日本配合美国“亚太再平衡”、强化同盟军事合作的种种举措,对中日关系又持续造成负面冲击与影响。所以,美国对日本外交政策以及中日关系始终具有结构性的制约作用。其次是内部因素。双方的“政治特殊期”,例如日方内阁频繁更迭、特殊强势领导人的出现、军事安全政策的调整等,中国“文革”中的外交工作停顿与“左”的影响等,对中日关系均有不同的影响。第二,从纵向的历史演变来看。复交之前的主要干预变量是国际格局以及中美苏大三角关系,1972年复交之后基本固定为三大问题:历史认识、领土争端、日台关系。但这三个问题在20世纪90年代中期之前尚没有激化为严重问题。90年代中期以后,军事安全因素上升,早期主要是日美同盟强化及扩展动向。进入21世纪特别是第二个十年起,日本自身的安全防卫政策调整、中国“大块头”崛起以及国防现代化也成为重要的独立变量因素。同时,舆情民意、国际竞争与博弈也日渐影响中日关系。

当今,四大因素对中日关系的影响越来越大,尤需注意:第一,两国各自的国内发展深度转型与内外政策加速调整,带来的双边新磨合与调适问题;第二,美国对华战略走向以及第三方因素的牵连及干扰作用;第三,历史问题“现实化”、现实问题“历史化”,新旧问题交织形成热点摩擦和突发性事件;第四,国民感情整体下降、大众传媒与舆论影响日增、民族主义情绪有所抬头的局面。尤其由于第四点,双方领导层在进行有关中日关系的重要决策时,从冷战条件下相对可以“忽视”舆情民意,到越来越需要承受信息社会化和利益多元化等国内因素的压力和影响,从而在共识凝聚和政策选择时不得不受到越来越大的限制。[57]

不过,冷战结构下与冷战结束后的中日关系缺乏真正的可比性,如果以进入21世纪后的两个10周年节点为中心,以前后15年为范围,从以下几个方面进行对比,将能把中日关系演变的特征和走向看得更清楚。21世纪头15年的新形势及其变化,无疑对当今中日关系的“正在形成”具有更直接与更本质的影响。加上15年的“砝码”后,在2015年这个70周年节点上,特别是围绕战略及安全关系,中日关系发生了如下“重心位移”式的明显变化。

(1)战略关系变质很大,基本成型,“对手”性质固化[58]。十多年前,日本对中国的定位仍有自信和宽裕,认为中国对日本造成“威胁”还尚需时日。例如,小泉首相公开表示“中国的发展不是威胁而是机遇”[59]。而且,出于这份自信,尽管其智囊机构已开始思考某种整体对华战略,但小泉内阁出于政策惯性,只是在军事安全战略上象征性地提出“岛屿防卫”。比起安倍,小泉本人似乎并没有系统认真地考虑过对华大战略、构建一整套自己的想法,其典型思维就是“只要日美同盟关系良好,和中韩等国的关系就会好起来”[60],故而日本当时也只愿意把2005年启动的中日战略对话称为“日中综合政策对话”[61]。现在,安倍表面上偶尔也会发出“中国机遇说”的类似言论,但很明显他说的只是经济利益,而非战略机遇。并且,安倍时常言行不一,不时公开渲染“中国威胁论”。安倍主导制定的战后日本首个国家大战略《国家安全战略》,从政府总体角度提出了对华方针和策略。现实中,安倍推动很多具体的软硬措施,包括在国际场合极其露骨地采取拉朋友圈、动用“价值观”工具等方式来制衡中国,应对“中国威胁”。[62]同时,反过来,中国对日本的动向比以前变得更加担忧和警惕,对安倍在历史修正主义背景下推动的国家发展路线调整和重大军事安全政策变动,中方领导人提出“希望日本同中国一道沿着和平发展的道路走下去”[63],中国外交及国防部门等一再表示日本“大幅调整军事安全政策与和平、发展、合作的时代潮流格格不入”,提醒日本要“坚持和平发展道路……多做有助于促进本地区和平稳定的事,而不是相反”[64]。无论如何,当前中日之间相互的战略互疑戒备,要比复交以来的任何时候显得更加强烈和明显。未来,日本不管哪个政府上台,对中国的战略疑虑与防范难以停下脚步,而中国也将会对此保持戒备并采取适当的应对措施。

(2)经贸关系不断发展,形成深度相互依赖,但喜中有忧,忧从喜来。进入21世纪的十多年间,中日双方遵守世贸规则,推动互利合作,贸易往来规模不断扩大,这个良好的基本面没有根本改变。良好的经贸关系,未必能直接改善、促进中日政治关系,但在现代国家间相互依存的条件下,作为“压舱石”,它能防止双边关系决定性的恶化以及极端单边主义行为。不过,相比于2005年中日在政治关系恶化时还能做到“政冷经热”,进入第二个十年后的持续“政冷”则肯定对经贸往来会产生不利影响,助推“经温”甚至“经凉”局面的出现。同时,作为政府行为,日本官方开始推动“中国+1”工程,即鼓励日企到中国以外的国家进行分散投资和风险规避。而且,由于中国的发展和竞争力的提高,中日经济结构的互补性比起以往将是趋弱的走向,所以双方在国际和地区的经济竞争关系,包括在对外承建基础设施建设等方面,则会比以前显得越来越明显。在经济贸易作为“压舱石”作用下降的情况下,中日关系的相处之道确需再思考和再总结。

(3)安全关系的非良胜变化最为明显,“中日关系也开始军事化”[65]令人担忧。十年前日本在军事安全上提出了对华防范的方向和初步规划,例如2004年版《防卫大纲》提出了重视西南的“岛屿防卫”口号,但由于种种原因没有得到大力的推进与落实,实际举措没有跟上(日本需要紧跟美国进行国际反恐)。并且,就如中国批评2005年日美“2+2”会议共同声明干预台海(将台海列为地区共同战略目标)那样,中国担心的是美日两家,并没有特别担心日本。近年日本针对中国的军事防范措施,在安倍的主导下则是“真抓实干”、尽速到位,例如正面推动整军经武、日美军事一体化、在西南群岛加强军事部署和防卫体系等。2015年日美修订防卫合作指针及日本通过新安保法,双方进一步加剧了这种联合制华的态势。与此同时,中国对日本这些动向的担心和批评也更明显、更直接。例如,习近平主席在2014年11月APEC会议期间应约会见安倍时就直接表示“希望日本继续走和平发展道路,采取审慎的军事安全政策”[66]。中国外交部发言人针对2015年夏秋之际日本通过新安保法等动向表示,这“已经引发国际社会对日本是否要放弃专守防卫政策和战后所走和平发展道路的质疑”[67],希望日本“尊重亚洲邻国的重大安全关切,不要做损害中国的主权和安全利益、危害地区和平稳定的事”[68]。

中国政府对日就其军事安全政策及国家发展道路问题提出如此担忧和忠告,应该说是前所未有,其间表达的意思是不言而喻的。由于日本军力的南下和前出,中国海空力量加速走向大洋,中日关系中的军事因素日增,双方军事力量在西太平洋及第一岛链开始直接照面、对峙,双方发生危机的可能性比以前大为增加。据报道,在东海当面,中国对日也在采取相应的防范措施,双方的海空力量在钓鱼岛周边海域现在不时发生近距离接触与对峙的行为。

(4)国民感情与相互认知方面,总体呈现更加隔阂与恶化的下行轨迹。

相比于中方的变化,日方的恶化态势更令人忧虑。实际上,大约自20世纪90年代中期起,中方对日负面评价超过正面评价,但即便如此,进入21世纪后,受政治关系和交往规模的影响,中国对日肯定评价也有连续几年上升的情况。反观日本,在经过90年代到21世纪初对华“亲近”与“不亲近”比率大体相当(都在50%左右)的相持阶段后,从2005年前后开始,基本是一直下降,从2010年开始则是急剧下降,即便是中方有几百万人次规模的赴日旅游和“爆买”行为,这个趋向也没有得到有效缓和。现在,中日双方相互的“不亲近感”或“否定评价”均在高位运行,而“亲近感”与“肯定评价”则已跌到了邦交正常化以来的最低点。双方的政治关系容易影响国民感情的走向,反过来双方的国民感情及舆论情况又影响政治关系的发展,形成了恶性循环的态势。并且,相对于中方尚有较大调节余地,日方的这一现象呈现出某种结构性和强迫观念的症状。根据以往的经验,双方的对外认知及国民感情易受本国政府对外政策的影响,所以随着政府政策的调整与引导,两国对对方的舆论及国民感情可以得到一定程度的缓和与改观。然而,现在令人担心的是,由于长期的负面宣传与倾向诱导作用,日本对华舆论及国民感情可能面临跨过“临界点”而在较长时期内都无法复原的问题。[69]在全球化以及信息化的时代环境下,中日各方面的交流都在拓宽加深,关系日益重要,但认识与感情鸿沟却是如此之巨,这种现象已然成为中日之间一个很大的新问题,使得中日关系的基础受到严重损害,友好变得十分不易。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。