石 慧 马 骏[1]

内容摘要:经济发展与福利保障是现代国家的两项基本职能,在财政资源与政治注意力皆稀缺的情况下,这两项职能之间往往充满了竞争。自改革开放后,中国经历了长期的“经济建设”倚重阶段,此间,经济飞速发展,但一系列的社会问题也逐渐浮出水面。人们普遍认为,中国政府在2000年前后开启了新一轮的政策转型,着力构建更完备的社会福利体系。基于此,本文从历史的角度出发,以“经济建设”为参照物,梳理、描绘了我国中央政府1954—2013年间的社会福利政策的基本特征,并借鉴国外“预算竞争”与“支出竞争”研究领域的“DIFF(A:B)”指标测量了中国社会福利支出的相对优先性。虽然具体研究方法还有待继续完善,但从本文的研究来看,中国的公共政策转型确已落到实处,不仅社会福利政策本身迎来了新高峰,它也推动社会福利支出的预算地位与支出优先权得到了大幅提升。然而,如何协调人民福利需求与政府财政可持续性、如何统筹经济建设与福利建设步伐?这些都给中国政府的治理能力带来了新的挑战。

关键词:社会福利 政策转型 支出优先权 财政可持续性 治理能力

在改革开放的前20年,人们最关心的是什么?是如何让经济持续快速地增长。2000年之后的另一个热门话题是什么?是国民福利的缺失与重建。

这样的转变,既是历史发展规律使然,也是实际国情所促成。首先,从其他国家的发展经验来看,经济成长的不同时期有着不同的公共支出重点(马斯格雷夫等,2003),经济发展进入成熟阶段后,政府支出的重点也会从基建投资、市场干预等领域转向收入再分配与社会福利问题。然而,更重要的原因在于我国社会福利建设的“中期塌陷”。经历了计划经济时代的“全民福利”后,中国的福利建设和福利投入就进入了长久的静默期,“1978年开始到90年代中期,中国只有经济政策,没有社会政策”(王绍光,2004:51)。

国民经济的快速发展带来了物质财富的极大丰富,但也带来了收入差距的日益拉大。“1978至1999年21年里,城镇居民基尼系数增长了84%,农村居民基尼系数增长了58%……如果这种势头不适当加以遏制,那么,就可能快速地达到甚至超越警戒线,从而造成严重的两极分化和剧烈的社会动荡,对保持安定团结的政治局面产生不利的影响”(国家统计局,2001)。社会贫富差距问题不仅引发了普通民众对于与之息息相关的医疗、教育、养老、失业等福利问题的关注,也激起了热切的学术讨论。一时之间,重建社会福利体系成为了攸关经济可持续发展和国家长治久安的大事件。

公共政策是对已感知的国家需求的满足(罗斯金等,2011:59),是国家政治权威的表达,也是政府治理的重要手段。沉疴痼疾,取之以时。当社会福利建设应大势所趋成为国家治理的重要议题,公共政策转型也成为了中央政府的必然之选。2000年之后,中央多次强调完善社会福利体系尤其社保体系的重要性与紧迫性,“建立健全社会保障体系,关系改革、发展、稳定的全局,意义重大,刻不容缓”“加快完善社会保障制度,这是关系改革、发展、稳定全局的大事”“建立与我国国情相适应、与经济发展水平相适应的社会保障体系,是一项重要而艰巨的任务”之类词句屡见于政府工作报告之中。与此同时,一系列重要政策也陆续出台,如《关于基础教育改革与发展的决定》《关于进一步加强农村卫生工作的决定》《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》《关于印发完善城镇社会保障体系试点方案的通知》等等。

十余年过去,回望改革历程,一个疑惑随之而来:中央的政策转型提升了中国社会福利的支出优先权吗?从逻辑上来讲,该问题又可分为以下几个层面:

首先,公共政策转型到底转了没有?即,中央政府的社会福利政策的数量和结构特征是否体现了治国思路的这一转变?

其次,社会福利职能的支出地位改善了没有?即,如果说财政是政府职能行使的资金表现,是国家治理的基础和重要支柱,那么,由中央政府所发起的公共政策转型是否提升了社会福利的支出地位?

最后,若公共政策转型确已改善了社会福利的支出地位,这又会给我国的政府行为逻辑和财政可持续性带来何种影响?

一、研究思路与方法创新

从八九十年代的福利“缺失”到新千年后的福利“重建”,再到近期的“中国仍然是低福利国家吗”(王绍光,2011)和“中国的财政预算可持续吗”(马骏,2013)等讨论,社会福利问题总能以不同的形式重返舆论焦点。在论证各自观点时,学者们采用的研究方法迥异多样,研究结论也各有千秋。这些研究丰富了人们对于社会福利问题的认识,也推动了政府公共政策重点的转移。

在已有研究的基础上,本文将沿两条路径继续分析并回应上文所提出的研究问题:

一是,对数年来的社会福利相关政策进行全面梳理和量化概述,以察其转型状态;

二是,将社会福利支出置于一个纵向、横向相结合的比较框架中,以权衡其财政预算地位变迁。所谓纵向,是指从历史视角来观察中国社会福利政策及其财政支出地位的变迁;横向是指,为社会福利寻找一个足够醒目的“参照物”或“竞争者”,而非脱离其他预算参与者或政策对象,孤立地谈社会福利。

对社会福利支出相对(经济建设)地位的指标化测量是本研究的创新之处。在涉及社会福利或其他财政支出的已有文献中,学者们大多采用只针对单项支出的测量指标(如支出总量、增长率或比重等)来描述或建模。这些指标应用广泛而且经济含义显著,但它们也有明显不足,那就是在经济持续增长的整体背景之下,各项支出的变化方向会趋同,而且难以有效地反映两项或多项支出之间的相对关系。[2]例如,改革开放后,我国各类政府支出的增长率多数为正,支出总量(即便是去通膨和对数化后)和支出比重也常呈单向递增或递减趋势。因此,如果想要从相对关系的角度来分析社会福利支出,即,分析对象从个体支出变为支出间关系,不是只用社会福利支出的个体情况来衡量社会福利,而是引入参照物,用社会福利相对于经济建设的支出情况来测量社会福利,这时,就有必要寻找一个比支出增长率或支出比重之类更有效的测量指标。

经多番比较,本文最终借鉴了公共预算和政治经济学共同关注的“预算竞争”或“支出竞争”领域[3]中的一个指标:DIFF(A∶B)。其中,公共预算学者们对“预算竞争”的关注源于对主流的渐进预算模式的质疑和挑战,“如果大家都是在按照渐进的预算规则编制预算的话,政府预算何以能反映公共政策选择、政府职能和支出优先权的变化?”(Natchez&Bupp,1973;Gist,1982)政治经济学领域则更加强调从资源稀缺性和需求无穷性矛盾出发的“支出竞争”,尤其是“二战”后的“黄油大炮”即国防与社会福利支出竞争,以及21世纪后庞然的社会福利支出所带来的预算冲突。基于对拉西特(Russett,1969,1970,1982)所创立的经典支出竞争范式的反思,美国学者洛维利和贝利(Berry&Lowery,1990)协力开发了DIFF(A∶B)指标。虽然洛维利和贝利的初衷是借此来描述并解释美国政府支出尤其是国防与社会福利之间(Guns vs.Butter)的竞争关系(tradeoff),但它的构建过程其实也很好地融合了基于增量的渐进预算与强调冲突的预算竞争理论。欧美其他学者的后续研究也证实了该指标在分析预算政治或支出竞争时的合理性和适用性。

DIFF(A∶B)的指标构建过程不再赘述[4],这里只简单介绍其指标值的涵义:

(1)如果DIFF(A∶B)=0,说明支出A相对于支出B而言获得了同样多的预算资增长或预算削减,预算决策者在进行预算分配时没有特别的支出偏好,二者的预算优先权相当;

(2)如果DIFF(A∶B)>0,说明支出A相对于支出B而言从预算盈余中获得了更多预算增加或者在预算缩减时经受了更少的削减,是预算决策者的“偏好”支出,也说明它的支出优先性比支出B更高,在与B的预算资金竞争中略胜一筹;

(3)如果DIFF(A∶B)<0,说明A的优先权低于B,B赢得了与A的预算资源竞争,在预算盈余时获得了更多预算资金或者在预算缩减时被削减得更少。

较之增长率或比重等指标,DIFF(A∶B)虽然计算稍复杂,但指标内涵显然更丰富,能更直观、生动、细致地传达支出相对关系的复杂或支出间博弈的历史曲折。而且,它的指标值围绕0上下波动,平滑收敛且易于识别解释。更重要的是,“DIFF(A∶B)”指标的适用性很强,不仅可用于分析美国的支出竞争,也可测量中国的社会福利支出与其他支出(主要是经济建设支出)之间的相对关系,进而反映各项支出及其背后的政府职能在我国财政预算分配过程中的优先性地位。由于本文所研究主要是中国社会福利支出,而参照对象为经济建设支出,所以DIFF(A∶B)可表达为DIFF(社会福利支出∶经济建设支出)(下文简称diff(w∶e)或diff,e为经济建设支出,w为社会福利支出,是教育、卫生、社保支出的加总)。

二、中央公共政策转型了吗?

为回答这个问题,本文将以中央发文为切入点,对我国1954年至今的社会福利类公共政策进行分类梳理,并简要描述其数量结构特征的历史变化。

(一)福利政策文件来源

政府事务千头万绪,政策文件纷繁复杂。在中国政治语境中,“政策”一词的涵义十分广泛,既包括党的路线、方针、政策、决定,也包括立法机关制定法律法规及规章制度,还有政府制定的各类发展战略规划、公共政策以及指导意见等。要判断我国的公共政策导向是否已经往社会福利倾斜,第一步必须对公共政策数量特征和分布结构形成一个大致的了解。

“中国政治文件很重要,很多关键决策的制定与贯彻落实都由文件推动,尤其红头文件,是观察和理解中国政治的绝好切口”(毛予菲,2014)。在无损研究效度的情况下,本文对纳入分析的福利政策范围进行了限制,只分析历年《国务院公报》(以下简称《公报》)中由中央层次的党政部门所发布的社会福利类公文(含教育、卫生、社保)。

表1 社会福利政策分析范围

资料来源:1954—1966年、1980—2014年累积刊行的1488号《公报》。

分析对象方面:主要分析社会福利政策文件,尤其是其数量特征(而非政策内容)。此处的“社会福利”是粗放意义上的社会福利概念,也可称之为“社会性政策”,主要包括教育、卫生、社会保障3大块。

发文单位方面:主要分析由2类中央政府机构所发布的教育、卫生和社保相关文件。一类是中共中央、中共中央办公厅、全国人大、国务院、国务院办公厅、中央军委这6个核心机构所发布的文。比如,《国务院关于基础教育改革与发展的决定》《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》等。这类文件往往具有强烈的标志性和导向性,在引导公共政策转型、增强政府的社会福利建设职能等方面有着显著影响。另一类则是由国务院各部委局办等所发布的文,它们不仅发挥着宏观规划指导的作用,而且也具有较强的可操作性。比如,《人力资源社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要的通知》《教育部关于贯彻落实科学发展观进一步推进义务教育均衡发展的意见》等。

未将地方政府的社会福利政策纳入分析范围不仅是因为相关文件搜集量太大,同时也考虑了我国“由上而下”的政策特征。“以省委省政府名义或者其两办名义下发的政策,一般都是贯彻中共中央、国务院及其两办的政策规定,或者是贯彻落实省委省政府重大战略与部门重要部署”。至少在政策制定上,地方政府对于中央有着较好的“遵从度”,能及时追随中央政府的政策动态。

资料来源方面:以《国务院公报》[5]为主要资料来源。《国务院公报》由国务院办公厅编辑出版,是刊载国家法律、法规和方针政策性文件的重要载体。它创办于1955年[6],“文化大革命”期间暂停发行(共13年未发行),1980年复刊,2000年后改为全年36期(35期加1期增刊)的定期旬刊,现已累计发行1488号。由于《公报》此前长期为不定期发行刊物,发刊年份与发文年份虽大体一致,但仍有出入。[7]为保持统计口径一致[8],社会福利文件数的统计全部按《国务院公报》的发刊年份进行。

③《中华人民共和国国务院公报1954—1990总目》,档案出版社2001版。

④经查,CNKI的《国务院公报》(1954—2012)库缺少2010年和2011年的资料。

⑤政府网,http://www.gov.cn/ziliao/gbgg/jingtai/gbgg_gwygb_zhjs.htm。

表2 社会福利政策文件来源

(二)对中央社会福利政策的数量描述

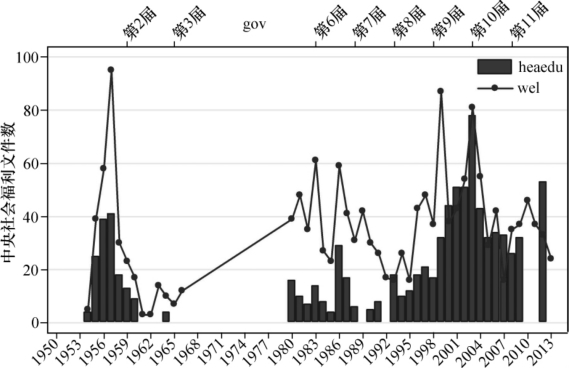

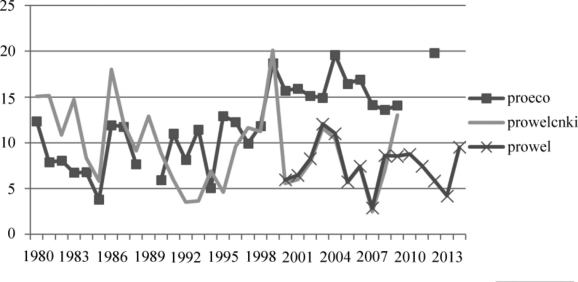

在展开分析之前,先对所统计的社会福利文件数量进行了信度检验。其中,“wel”是按表2中的资料来源整理而成的社会福利政策数量,“heaedu”是在CNKI政报公报数据库中按刊名“中华人民共和国国务院公报”分主题、分年度搜索而来的教育和医疗卫生政策之和[9]。前者是多种文件来源的混合,后者是单一的文件来源。从两类数据的变化趋势来看,在缺少“社保”政策的情况下,“heaedu”的文件数量整体上少于社会福利政策数“wel”,而且高峰低峰的分布也大致趋同(见图1)。此外,不同来源的《公报》“文件总数”与“教育卫生”文件数也相差无几(图略)。因此,本文统计社会福利政策数量的方法虽有不足,却也全然可用。

图1 1954—2013年,中央政府社会福利类文件总数

具体来看,按混合来源整理的中央社会福利政策(wel)呈现出以下数量特征:

(1)1954—2013年60年间,除未发行《公报》的13年外,中央所发布的社会福利政策数量总共有1638份。其中,1966年以前的中央福利政策发布数量并不稳定,最高时达到95份/年,少时仅3份/年;而2000—2013年的社会福利政策数量明显增加,年均40余份,14年间累计发布570份,占到已统计的福利政策总数的35% (见表3)。

表3 1954—2013年,中央社会福利政策数量

(2)从历史变化来看,中央所发布的教育、卫生和社保类政策数量并不稳定,并且呈现出较为明显的波动周期:20世纪50年代、80年代和21世纪初为社会福利政策发布的3波高峰期(见图1的wel曲线)。相应地,1994年分税制前后以及2007年金融危机前后是中央福利政策的低谷期。

尽管建国初期的社会福利政策发布量并不稳定,却也有起有落。可是,在改革开放以后,尤其是邓小平“南方谈话”后的1985—1995年10年间,中央政府的社会福利政策类数量却一路直下,到2003年前后才迎来新的政策高峰期。而且,迎来2003年新一波福利政策高峰后不久,经济危机爆发,我国的中央福利政策数量再次降到了谷底(2007年)。

(3)从发文主体来看,在中央福利政策的发文单位中,中共中央、中共中央办公厅、全国人大、国务院、国务院办公厅、中央军委核心机构在引导国家大政方针的转型方面具有举足轻重的作用。1954—2013年的60年间,由这些核心机构所发布的社会福利类文件(core)共566份,占已统计社会福利政策量的三分之一多(34.56%)。

虽然中央核心机构的社会福利政策数与整个中央政府发布的社会福利政策数的变化趋势相近,但是二者不仅在政策数量水平上存在差距,在标准差等其他数量特征上也有所不同。比如,核心机构的福利政策分布相对平稳,1980年以后的标准差明显降低(从13.12到3.83和5.15);而且,其政策数量在2004年(而非2003年)前后发生了一次很大的变动,从2002年的“6”持续攀升到2004年的最大值“23”,然后又在2008年落回了最小值“6”。

表4 中央核心机构所发布的福利政策

有趣的是,如果从核心机构福利政策数量占总福利政策比重(procore)来看,占比最高的分别是1958年(66.67%)、1993年(93.75%)和2007年(62.5%),而1993年和2007年却正是1980年以后福利政策总数最低的两年。这也就是说,中央社会福利政策数量在1993年和2007年降到最低的主要原因不在于这几个核心机构而在于其他部委局办。

图2 1954—2013年,核心机构福利文件数及其比重

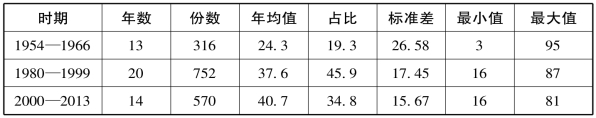

(4)对“社会福利”的政策数量变化分析离不开与“经济建设”等其他参照支出的对比,因此,在前文政策数量绝对值的分析基础上,此处继续引入社会福利政策的比重分析。其中,经济(economic)、卫生(health)和教育(education)政策来自于CNKI《公报》数据库,而社保(social)政策数量来自于政府网的《公报》数据库[10]。

表5 中央经济、教育、卫生和社保政策数

在不同的政策主题中,(1)“经济综合”类的政策显然最多,年均约45份,而且政策数量在1985—2001年间几乎一直呈快速增加趋势,2001年达到114份后才开始迅速下降;(2)教育政策小高峰频繁,1983年、1986年、1993年、2000年、2003等年份都是小高峰时点; (3)卫生政策的数量水平虽然整体高于社会保障政策,但是它们二者共享着类似的变化特征,而且政策数量都在2003年有了爆发性的增加。

再从支出比重来看,分别以CNKI《公报》库中的历年各类文件总数(1954—2012)和政府网《公报》数据库中的文件总数(2000—2014)为基数计算而来的社会福利政策比重极为接近(见图4的“prowelcnki”和“prowel”重叠部分)。

出乎意外的是,若只从比重来看,1991年以前的社会福利政策比重并不比“经济综合”类的政策比重要小。真正的逆转发生在1991年。1991年之后,中央的经济综合政策比重开始稳步扩大,而社会福利政策比重则不断缩小,至1994年前后才触底反弹。尽管福利政策比重触底之后又于1999、2003和2010年时出现了几波小高峰,但它与经济政策比重之间的“剪刀差”仍然不断拉大。

图3 1954—2013年,中央政府经济、教育、卫生和社保政策数量

图4 中央政府的经济、社会福利政策比重

由此可见,至少在政策制定领域,社会福利和经济建设之间不必然是此消彼长的关系。我国中央政府对社会福利职能的重视也并不意味着他们就此忽视了经济建设,经济建设和福利建设可以同为政府工作的重点。

(三)中央社会福利政策数量分析小结

以上分析结果表明:

(1)不同于经济建设等其他政策,中国社会福利政策的增长态势并不稳定,很容易被其他事件(如经济危机)所打破。从历史轨迹来看,中央层面的社会福利政策有着明显的波动周期,常以10年或更长时间为一个循环。

(2)1985—1995年间的10年是我国中央政府的社会福利政策数量急速下降的10年,所幸,其政策量在随后的年份中逐渐回升。而且,为了响应“公共政策转型”和“重建国家福利”的政治要求与群众呼声,中央政府于2003年前后陆续发布了一系列与社会福利相关的政策,直接促成了福利政策数量的新高峰。

(3)经济政策与社会福利政策制定之间并非零和博弈的关系,我国中央社会福利政策的数量增长或结构调整是在经济政策稳步、持续增加的背景之下进行的。对于中央政府而言,构建社会福利体系的社会需求和政策要求越迫切,培育一个稳定有序且健康可持续发展的经济大环境的任务也就越重。

(4)实际上,自中央提出公共政策转型以来,不仅政策文件的数量特征发生了变化,其内容也有明显转变。清华大学“政治文件与文件政治”课题组[11]发现,从中央文件关键词的变化也可以看出中国社会的发展方向。比如,在1978年十一届三中全会的相关文件中,“发展”“改革”“经济”是关键词;1993年十四届三中全会、2003年十六届三中全会相关文件中,“市场”是高频词。“这种变化和党的政策制定、和我们的生活息息相关。改革开放初期,我们更注重市场体制的建立,一味追求经济发展,随之出现了各种社会问题。十八届三中全会强调国家的‘治理’,将社会、经济统筹起来发展。我想,在将来,‘国家—社会’‘政府—市场’的关系肯定会发生变化,国家‘治理’将成为新的发展方向”(张小劲,2014)。

至此,回到文章开头的第一个问题,我国公共政策到底转型了吗?答案应该是肯定的。2003年的教育、卫生、社保等福利政策高峰便是最佳例证。至少在中央政府层面,无论是中办、国办等核心机构还是其他部委局办,在保证经济政策良好运行的前提下,它们都回应“公共政策转型”的历史要求而适时调整了政策布局,将更多的政治注意力转移到社会福利体系的构建和完善之上来了。

三、社会福利职能的支出优先性提升了吗?

“实质性的公共政策需要公共资金(而资金总是稀缺的)。大多数国会法案都附有美元记号,除非它是国庆节之类的象征性政策”(罗斯金等,2011)。政策在政府预算资金分配上的指导作用表现为,中央政府的重要政策不仅是次级政府进行战略规划和决策部署的依据,也是它们编制预算的指针。不论是支出部门在编制部门预算时,还是财政部门在分配资金时,他们都必须依据政府的政策意图来进行预算编制。政府支出反映了政府的政策优先秩序,政府预算则是促进公共政策和支持政府施政的利器。对于社会福利政策转型而言也是如此,判断政策取向不能只看政策宣言,还要看财政资金的流向。如果只有福利政策出台而没有财政资金的保证,那么“公共政策转型”将陷入“口惠而实不至”的尴尬境地。

然而,不管是预算优先权还是支出优先权[12],它们都是一种相对的概念,所以本文的社会福利支出的优先权也是相对于传统强势的经济建设支出而言的。

选择经济建设支出作为参照对象主要是基于“中国财政支出优先权长期失衡”的历史事实。从中央到地方,“重建设轻民生”的支出偏好(即政府对经济建设支出的偏好以及由此导致的对社会福利支出的遏制和挤占)(龚锋、卢洪友,2009)使得经济建设支出长期以来都享有远高于社会福利支出的预算优先权(如1953—2006年间,我国经济建设支出平均占比达到40%,而其他支出最高都未超过15%)。但是,社会经济改革以及政府的公共政策转型都会催化财政支出结构动态变化,中国的财政支出格局在2000年以后也有了重大调整。

因此,下文将通过DIFF(社会福利支出∶经济建设支出)来测量、描绘中国的社会福利相对于经济建设而言的支出(竞争)结果与优先性状态,并以此为基础,进一步探讨社会福利支出与经济建设支出的竞争态[diff(w∶e)]与中央政策乃至经济发展水平等宏观变量之间的关系。数据虽不能言语,但在看似枯燥的财政数据背后却蕴含着丰富的政治涵义,也许diff(w∶e)便是对前文论及的“公共政策转型”的政治涵义的一种资金反映。

1.总社会福利支出的优先权变化

政策或许可以兼有不同重点,但政府的财政资金却是有限的,各项支出因此有了优先性的区分。所谓支出优先权其实就是不同政府职能就有限资源所展开的资金竞争,赢得更多的预算增长或更少的预算削减都可视为获得了比其他支出更高的优先权,而diff(w∶e)即社会福利支出相对于经济建设支出而言的财政资金竞争结果或预算优先态势。

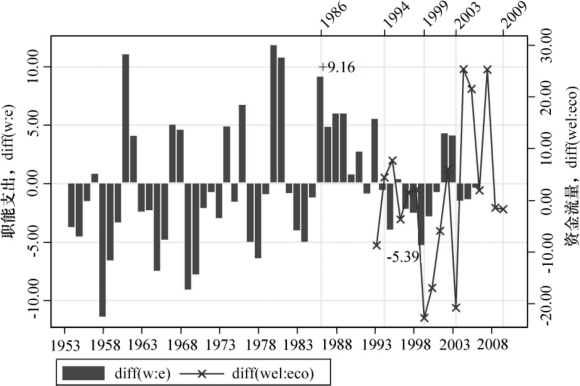

由于我国经济建设支出科目2007年后不复存在,所以diff(w∶e)的时间范围是1953—2006年。[13]为加强对比,本文还计算了从资金流量表(实物交易)中统计而来的1992—2009年的diff(社会福利支出∶经济建设支出)[简称diff(wel∶eco)]。计算diff(w∶e)和diff(wel∶eco)的数据主要来源于历年《中国财政年鉴》和《中国统计年鉴》,所有以货币记值的数据若无特别说明均采用了CPI(1950=100)来消除通货膨胀影响。

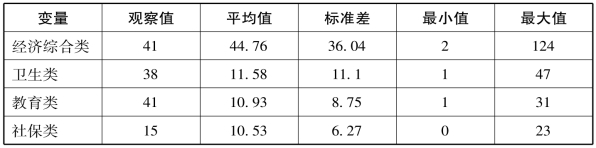

根据表6,1953—2006年间的社会福利支出优先权指标diff(w∶e)均值为-0.32。在1953年以来的很长一段时期内,我国的社会福利支出整体上不敌经济建设支出,在与经济建设支出的预算资源竞争中败北。1986—1999年的竞争形势尤其如此(见图5)。社会福利支出的竞争优势从1986年(9.16)开始一路降低,1994年(-0.64)之后优势转劣势,diff值持续为负,直到1999年走入谷底(-5.39)。

表6 社保、教育、卫生支出与经建支出的diff值

支出的背后即政府职能与政策,这样的支出竞争格局其实也是对我国政府职能和政策格局的真实写照。在我国的各项政府职能当中,经济职能长期占据主导地位,经济建设政策数量也持续攀升。因此,相对于社会福利支出而言,又有更高预算优先权的经济建设支出更容易获得更多的预算增长也不足为奇。

但是,2000年之后的情况发生了变化,社会福利支出优先权开始迅速回升。不仅2002年和2003年的diff指标值达到了新的小高峰(见图5),这期间的diff(w∶e)和diff(wel∶eco)均值也都由负转为了正。diff值的逆转意味着社会福利支出的优先权和预算竞争能力后来者居上,它在2003年之后开始享有相对于经济建设支出而言更高的预算优先权,能在总预算盈余时获得更多预算增长或在总预算紧缩时承接更少的预算削减。

图5 1953—2006,diff(w∶e)和diff(wel∶eco)

2.教育、卫生、社保等分项社会福利支出的优先权变化

将总社会福利支出拆解为社保(soc)、卫生(hea)、教育(edu)后再计算以经济建设支出为参照体的diff指标有助于挖掘更多的信息(详见图6)。比如,图6中的4条支出diff值曲线交织,这就意味着我国教育、卫生和社保3项支出的预算优先态势相似且整体趋近于总社会福利支出。

从整个时期来看(1953—2006),经济建设支出不仅对于总的社会福利支出而言享有更高的支出优先权(-0.32),而且与单项的社保、卫生和教育相比较(-2.61,-1.67,-0.75),它同样拥有优势,并且优势更明显;其次,教育、卫生、社保支出和总福利支出一样,优先权指标值都在1961、1980、1993、2003等年份呈现出短暂的高峰,而频频在1958、1978、1984、1994、1999等年份落入低谷。

“趋同”而存异,教育、卫生和社保3项福利性支出的优先态势虽然趋同,但彼此之间仍然存在不少细部差异。最明显的是,3项支出的预算优先地位虽然整体上都不如经济建设支出(-0.32),但当与经济建设支出同台较量时,3项社会福利支出之中,社会保障支出最为弱势(-2.61),卫生支出其次(-1.67),教育支出于三者中侥幸胜出但仍居于经济建设支出优先性之下(-0.75)。

若再结合我国1953年至今的政治经济体制改革以及公共政策变化历程,图6中的diff(w∶e)的那些起起落落则正好吻合了我国历史发展进程中的一些重大变化。

比如,“大跃进”(1958)、改革开放(1978)、经济危机(1997、2007)等关键事件发生时,我国经济建设支出优先权也得到了强调,更多的预算收入增长会分配给经济建设支出而非教育、卫生或社保支出。而当遭遇饥荒(1961)、地震(1976)等自然灾害时,社保支出便开始享有更高的优先权和资金保障。

图6 各项社会福利支出与经济建设支出的diff值

图6中,diff(w∶e)在2000年前后出现了2个突出的时点:1999年(低谷)和2003年(高峰)。一方面,经历了1985年以后长达十余年的社会福利政策“静默期”,以及1997年、1998年的亚洲金融危机之后,中国社会福利支出(尤其是社会保障支出)相对于经济建设支出而言的支出竞争指标或曰预算优先性终于在1999年降到了谷底[14]。另一方面,在2000年之后,中央的政策取向逐渐转变,及至2003年,新一届政府上台后明确提出了和谐社会建设,并且要求将各级政府的财政支出向教育、医疗、卫生等民生方面倾斜。与中央政策格局的这一重大转变相对应,社会福利支出优先权也在2003年获得了大提升。

总的来说,图6不仅直观描述了我国社会福利建设和经济建设的长期博弈与历史纠葛,反映了我国政府职能的转变历程与两项支出的竞争轨迹,也证实了从西方实证研究中引进而来的支出相对关系测量指标DIFF(A∶B)的科学性以及它在中国情境下的良好适用性。

3.社会福利支出优先权分析小结

从整体社会福利支出以及教育、卫生、社保3项单独福利支出相对于长期占主导地位的经济建设支出而言的优先权变化特征可知:

(1)政策制定可以兼顾不同重点,但在预算总额既定的情况下,不同政府职能或政府支出之间的资金分配却无法一视同仁。经济建设支出长久以来的高速度、高比重增长无疑导致了部分本应获得预算资金分配的福利支出需求被忽视或遏制,而福利支出想要寻求突破性增长,也必然会寻求从预算基数庞然的经济建设支出中分一杯羹。因此,我国的经济建设支出和社会福利支出在资金分配方面存在着不同程度的此消彼长关系。

(2)我国的经济建设支出长期享有高于包括社会福利支出在内的几乎所有政府支出的预算优先权。但是,社保、教育、卫生这3项支出本身的预算优先地位就不一,教育支出是3项支出中相对强势的,卫生其次,社保支出不容乐观。但是,2003年之后,即便是面对经济建设之类的强大对手,社会福利支出的diff指标也开始由负转正,它与经济建设支出的支出竞争关系发生了显著逆转:教育、卫生与社保等各项社会福利支出(尤其社会保障支出)的预算优先权得到了大幅提升,经济建设支出的压倒性竞争优势明显减弱。

(3)结合我国的社会福利政策变化特征来看,2003年的公共政策转型不仅促使中央政府出台了大量社会福利类政策、形成了福利政策发布的高峰期。而且,在中央福利政策的支持与引导下,我国的社会福利支出尤其是社保支出作为长期积弱的支出项目,其支出优先权也得到了显著提高。从经济建设和国防建设等其他职能领域释放出来的财政资源此前主要流向了行管支出和教育支出等优先级更高的支出,但近期已经有了流向社保支出的趋势。

四、一些未完的探讨

1.中央政策对社会福利支出的相对竞争性的影响

上文已经用数据分别回答了“公共政策转型到底转了没有”和“社会福利职能的支出地位改善了没有”这两个问题。尽管政府政策和政府支出之间的因果关系已经有了大量的理论讨论,然而,除了理论上的说明外,我国社会福利政策转型与福利支出地位改善之间的因果联系也许还能从实证中找到一些证据。因此,在下一步的研究中,可以尝试构建以政策(policy)和福利支出竞争(diff)为核心变量的模型,以此验证,对于在我国政府预算分配格局中一向弱势的社会福利支出来说,转型后的中央社会福利政策增长是否帮助它获得了比其他支出(如经济建设支出)更多的财政资金支持。

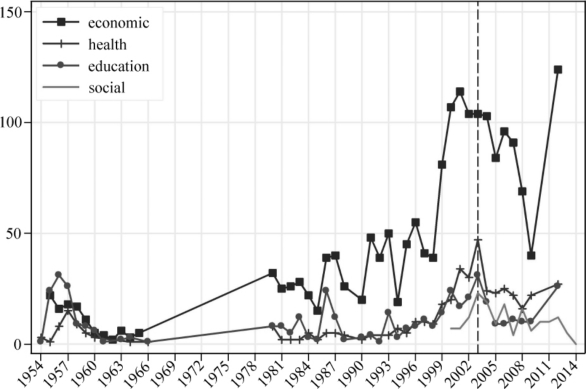

简单的二元回归[15]结果显示(图7),中央的福利政策强度变量(政策总数)和社会福利支出的优先权指标diff(wel∶eco)之间呈现出较强的正向相关关系,也即(在不考虑其他影响因素的情况下),中央的社会福利政策数量越多,社会福利支出相对于经济建设支出而言的预算优先性就更高,能从有限的预算资金中获得更多的预算增加或更少的预算削减。

图7 中央福利政策与diff(w∶e)

虽然这一结果是从全国数据而来,但它实际上也能在省级政府层面获得经验支持。根据有关实证研究,在省级政府预算过程中,“部门拥有的政策的支持对部门获取财政资源优先权具有正向影响,政策支持力度越强,部门越易于获得财政资源的优先权”。政策支持对资金安排的影响其实从政策制定时就已经开始产生了,因为每次政策在起草过程中都要反复召开各个相关部门的座谈会,“在政策内容的讨价还价过程中,争论最为激烈的也是关于支出的数量,政策起草部门开出价,财政部门进行打折,最后取得共识”。一旦政策出台之后,支出部门就可以更加理直气壮地申请资金支持了。尤其是社会保障这类既非政府核心权力部门、“自有财力”不够充裕、服务对象又是缺少政治话语权和政策影响力的弱势群体的支出部门而言,中央以及其他政府部门所制定的专门的福利政策文件无疑是争取预算分配的“尚方宝剑”,“自从国务院出台政策推动这项工作以来,省里也抓紧贯彻执行,我们和财政也好打交道多了,他们找理由消减这方面投入时,我们会拿出文件来进行据理力争,甚至言辞激烈,寸土不让,一定要争取到应该给我们的资金”。

种种证据显示,不管是从理论上还是实证上来看,我国社会福利政策与福利支出优先权之间都存在直接且清晰的逻辑关系。尽管社会福利支出增长的可持续性有待后观,但政府的职能调整和政策转型确实有助于改善中国社会福利支出的预算分配地位和资金竞争结果。

2.社会福利与经济建设的支出竞争格局对于经济发展的影响

到此,已经可以初步判断,中国的(社会福利和经济建设)政府职能或政府支出之间确实存在竞争,并且它们之间的竞争会受到政府政策导向的极大影响。但这只是一种状态或关系的描述,有人会从中引申出另一个问题:既然如此,那么如何?

财政是政府政策和经济发展之间的媒介,假设政策、支出关系、经济发展三者之间存在某种内在联系,譬如Policy→DIFF→GDP,那么从上文已初步验证的政策对支出的显著影响就可以推出:若要改变支出竞争格局或支出结构,可以从由上而下的政策调整着手。进一步地,支出竞争关系的调整也有可能影响经济或社会发展。

作为一种公认的生产性支出,经济建设投入对经济发展的影响无需多言,而认为社会福利支出可以刺激公民的消费需求从而促进经济发展的研究也不在少数。虽然二者不可或缺,但显然也都不可能无限扩大。于是,它们之间就可能会存在一个所谓的均衡态,即处于某个值或值域内的社会福利——经济建设支出关系最有利于经济发展。类似的讨论总会带来许多争议[16],因为现实中的政治决策从来都不是一个“最优”的问题,它包涵了太多的变数和道德考量,但这些都无碍于我们大胆地做一些学术性探索。图8就是此思路下的一次简单探讨。

图8 diff(w∶e)与人均GDP之间的关系

当以diff(w∶e)为自变量,以人均GDP(lnpcgdp是对数化后的人均GDP)为因变量构建二元二次回归模型并作图时,它们的关系表现为一条向下开口的倒U型曲线。也就是说,在预算分配过程中,社会福利支出和经济建设支出之间的竞争关系存在一个拐点。在拐点的左边,福利支出竞争指标diff(w∶e)所带来的边际经济效应递增,而拐点右边是递减。当样本范围是1954—2007年时[17],拐点坐标为(1.77,7.20)。x坐标为正,这就说明(不考虑其他因素的情况下),在中国的现实背景下,社会福利支出在财政资金分配中相对于经济建设支出的适度优先性从经济效率上来看是可取的。

同时,从样本分布来看,中央福利政策相对积极的2000年及后续年份都围绕在拐点附近,其中,2002年、2003年在拐点右侧,福利安排略为激进;2004年、2005年虽在拐点左侧,但对应的y值(人均GDP)很高,也就是说政府这几年以相对平稳的福利支出安排取得了更好的经济绩效。这些不仅支持了福利积弱背景下的适度福利支出优先有助于刺激经济发展的观点,也进一步肯定了中央政府在2000年之后的积极型福利政策的合理性与有效性。

必须说明的是,由于图7和图8的生成过程并不严谨,所以对它们的分析也仅是抛砖引玉,提出一些后续研究的可能性。本文的重点内容,依然是对中国福利政策转型以及社会福利——经济建设支出相对关系的历史描述与分析。

五、结论与展望

1.中国社会福利困局的突破

改革开放以后几十年间的政府政策和财政安排对于经济建设职能的倚重不仅带来了我国经济水平与国家能力的快速提高,也间接引发了民众对于政府社会福利建设职能淡化的不满。新千年,政府职能改革和公共政策调整迫在眉睫。

2003年前后,中国进入公共政策转型时期。中共中央和国务院各部局委办出台了一系列文件,以引导、规划我国的公共政策转型和福利体系建设,促成了1954年以来的第三波福利政策新高峰,并进而催生了社会福利支出财政竞争能力的高峰。大量福利政策的出台从整体上提升了社会福利支出的预算优先权、为福利建设营造了一个宽松的政策环境,也为各地区、各福利支出部门争取财政资金提供了最佳砝码。福利政策的增加以及福利支出优先权的提高反映了中国政府对于所处历史发展阶段的核心任务的敏锐性以及对于民众迫切需求的回应性。新农合等福利新举措的推出也明显弱化了潜伏在社会结构中的不安定因素,强化了弱势群体的社会认同与政府信任。因此,“如果今天仍有人一口咬定中国是‘低福利’、‘零福利’、甚至‘负福利’国家,那就是无的放矢了”。

在21世纪的前十年,中央政府通过政策转型和支出结构调整等一系列举措,逐步突破了社会福利体系重建的困局。这是中国政府执政能力的体现。新十年,在经济转型和体制内优化等重任之下,政府的执政能力和治理能力面临新的考验。也许,政策工具和财政工具将在这一过程中发挥更大的作用。

2.中国社会福利转型中的忧思

中国“福利国家”建设步伐的加快不仅给人民带来了普遍福祉,在全球经济下行、国家财政收入增速放缓、政府预算竞争加剧的现实背景下,它也给我国的政府行为逻辑和财政可持续性带来了挑战和威胁。

第一个挑战来自于经济建设和社会福利支出优先权之间的直接竞争。拥有强劲政策后盾的福利建设——经济建设支出竞争不仅改变了预算分配格局,也预示了一种更艰难的政府抉择的到来。当社会福利支出数量于2003年前后出现一波显著的高峰期时,我国的经济建设政策比重仍然维持在一个较高的水平,并未由于公共政策转型而明显下降,经济发展仍然是我国中央政府以及各地方政府的首要职能。在资金安排上,虽然经济建设支出的预算优先权目前仍可维持,但社会福利建设方兴未艾、刚性的社会福利支出增长来势汹汹,政府经济建设与福利建设之间的竞争势必会进一步加剧。

财政资金是有限的,面对层层下达的政策要求和严峻的预算竞争压力,政府该如何应对?是通过发起各种非正式手段来争取更多的“灰色收入”以维持经济建设支出偏好、以牺牲其他政府职能如农业发展和环境保护来填补经济建设和福利建设的资金需求、以增加公民税负或盲目扩大预算赤字和政府债务来转移资金缺口呢?还是从自身出发,通过降低行政运行成本、优化预算分配格局、提高已有财政支出的效率、提升其福利生产效能来缓解紧张的预算竞争局面呢?这些并不是虚构的问题,而是已经在世界上的其他国家发生了。比如希腊的政府破产危机,奥巴马政府医改方案的难产,日本政府与结构性超支的持久战等等。不同的政策选择会带来不同的政策后果,中国的各级政府在进行选择时不得不仔细加以权衡。

另一项更现实的威胁则来自于我国的财政收入增速放缓与社会福利支出刚性增长之间的矛盾。随着政府改革进入攻坚期,中国经济也挥别了高速发展的黄金期,中国财政的拐点即将到来。“在未来,财政收入最多只能以一个比较低的速度增长,甚至有可能零增长,乃至负增长”。财政收入增速放缓的同时却是政府支出尤其是社会福利支出的刚性增长。尽管中国目前的整体社会福利水平仍然不高,但福利支出在公共支出中的比重已经不低[1978年以后的社会福利支出年均增长速度是同期经济建设支出的2倍多,支出比重的年均增长率(3.97%)也远高于经济建设支出(-2.59%)]。支出水平或比重的增长本身并不是问题,关键还是在于社会福利支出自身的特殊性。社会支出是一种赋权型支出,它具有不可预测性、刚性、难以进行预算控制等内在特点。“发达国家自20世纪50年代启动福利国家建设,到80年代社会福利支出在公共支出中的比重上升到一个历史高位……这部分刚性支出比重的上升不仅加剧了支出压力,而且对预算构成了巨大的挑战”(马骏,2013)。因此,如何布局社会福利体系建设、如何协调人民的福利需求和财政可持续性,都将成为难以回避的治理难题。

最后,回应一下前文的研究方法创新与后续研究探索。在国内的已有研究中,政府职能或政府支出之间的竞合关系(而非地方政府之间的竞争)是一个未被充分开发的领域。原因之一也许是研究方法上的瓶颈。本文所用的DIFF(A∶B)指标源自于国外的“Guns vs.Butter”问题分析,学者们对此问题已经有着多年的研究传承与争鸣,相关研究成果屡见于政治学与经济学的学术期刊重地,无论是理论上还是方法上都有许多可取之处。尤其该指标,它在国外公共预算领域和政治经济学领域所关注的“预算竞争”与“支出竞争”研究中起着承前启后的作用。尽管还有许多待完善之处,但它确是一个很有用的研究工具,可以敲开一座阿里巴巴宝库,里面充满了各式各样新鲜有趣的研究问题。比如,可以用它来识别政府职能间、支出间、甚至部门间的竞争关系模式;除政策外,也可以纳入公民需求、决策者特征等其他解释变量;或检验希克(2000)关于支出竞争的现实观察与理论推演:在不够全面、公平和权威的支出竞争情况下,总额控制下的预算分配会导致分配低效、支出结构僵化或公共支出规模膨胀、赤字、债务、税负增长。我们甚至可以进一步反思这些变量之间的因果关系,如:到底是支出竞争导致债务持续增加,还是政府债务压力迫使预算竞争激化了?中国或其他国家的社会福利与经济建设预算竞争到底有无普遍规律,拐点真实存在吗?

【参考文献】

[美]理查德·A.马斯格雷夫等:《财政理论与实践》,邓子基、邓力平译,中国财经出版社2003年版。

《中华人民共和国国务院公报》编辑室:《中华人民共和国国务院公报1954—1990总目》,档案出版社2001年版。

[美]艾伦·鲁宾:《公共预算中的政治:收入与支出,借贷与平衡》,中国人民大学出版社2001年版。

[美]艾伦·希克:《当代公共支出管理方法》,经济管理出版社2000年版。

[美]罗伯特·海尔布朗纳等:《国债和赤字:无根据的惊恐\现实的可能性》,中国经济出版社2003年版。

[美]迈克尔·罗斯金等:《政治科学》,中国人民大学出版社2011年版。

龚锋、卢洪友:《公共支出结构:偏好匹配与财政分权》,载《管理世界》,2009年第1期。

刘亚亮、林慕华:《预算过程中的正式政治与非正式政治:A省一个专项资金的案例分析》,载《公共行政评论》,2014年第1期。

马骏:《中国公共预算面临的最大挑战:财政可持续性》,载《国家行政管理学院学报》,2013年第5期。

石慧:《支出竞争理论:来自公共预算和政治经济学的共同关注》,载《公共行政评论》,2013年第2期。

王绍光:《从财政资金流向看中国政府政策调整》,载《战略与管理》,2004年第2期。

王绍光:《中国仍然是低福利国家吗?——比较视角下的中国社会保护“新跃进”》,载《人民论坛(学术前沿)》,2013年第22期。

王绍光:《国家治理与国家能力:中国的治国理念与制度选择》,载《经济导刊》,2014年第6期。

毛予菲:《红头文件里的治国密码》,载《环球人物》,2014年第22期。

中共中央党史研究室:《中华人民共和国大事记(1949—2009)》,人民出版社2009年版。

中国社会保障杂志社:《社会保障制度改革大事简记:1978—2008》,载《中国社会保障》,2008年第12期。

中国统计局:《从基尼系数看贫富差距》,载《中国国情国力》,2001年第1期。

中国政府网,http://www.gov.cn/ziliao/gbgg/jingtai/gbgg_gwygb_zhjs.htm。

Aaron Wildavsky and Naomi Caiden,The New Politics of Budgetary Process,New York: Addison Wesley Longman(3rd),1997.

Alex Mintz,“Guns versus Butter:A Disaggregated Analysis”,American Political Science Review,Vol.83,No.4,1989,pp.1285-1293.

Bruce M.Russett,“Defense Expenditures and National Well-being”,American Political Science Review,1982,Vol.76,No.4,pp.767-777.

Bruce M.Russett,“Who Pays for Defense?”American Political Science Review,1969,Vol.63,No.2,pp.412-426.

James C.Garand and Rebecca M.Expenditure,“Tradeoffs in the American States:A Longitudinal Test,1948-1984”,Western Political Quarterly,1991,Vol.44,No.4,pp.915-940.

John R.Gist,“‘Stability’and‘Competition’in Budgetary Theory”,American Political Science Review,1982,Vol.76,No.4,pp.859-872.

Kam letM.S.and Mowery D.C.,“Influences on Executive and Congressional Budgetary Priorities,1955-1981”,American Political Science Review,1987,Vol.81,No.1,pp.155-178.

Key V.O.,“The Lack of a Budgetary Theory”,American Political Science Review,1940,Vol.34,No.6,pp.1137-1144.

Peter B.Natchez and Irvin C.Bupp,“Policy and Priority in the Budgetary Process”,American Political Science Review,1973,Vol.67,No.3,pp.951-963.

Sean Nicholson-Crotty,Nick A.Theobald&B.Dan Wood,“Fiscal Federalism and Budgetary Tradeoffs in the American States”,Political Research Quarterly,2006,Vol.59,No.2,pp.313-321.

William D.Berry and David Lowery,“An Alternative Approach to Understanding Budgetary Trade-offs”,American Journal of Political Science,1990,Vol.34,No.3,pp.671-705.

【注释】

[1]石慧,女,复旦大学公共管理流动站博士后;马骏,男,教授,中山大学中国公共管理研究中心主任,研究方向为国家建设、公共管理、公共预算、财政史、行政史。

[2]假设支出总量为T,那么,国内已有研究的思路主要是单独地计算支出总量A或B、支出比重A/T或B/T、以及支出增长率(At-At-1)/At-1,然后再根据研究需求对这些指标进行比较或分析。

[3]更多研究评述参见石慧,2013。

[4]详细的指标构建过程参见Berry and Lowery,1990:683-687。

[5]《中华人民共和国国务院公报》(简称《国务院公报》)是1955年经国务院常务会议决定创办,由国务院办公厅编辑出版的面向国内外公开发行的政府出版物,是刊载国家法律、法规和方针政策性文件的重要载体。它集中、准确地刊载:国务院公布的行政法规和决定、命令等文件;国务院批准的有关机构调整、行政区划变动和人事任免的决定;国务院各部门公布的重要规章和文件;国务院领导同志批准登载的其他重要文件。《中华人民共和国立法法》规定,在《公报》上刊登的行政法规文本为标准文本。在《国务院公报》上刊登的各类公文与正式文件具有同等效力。

[6]《国务院公报》的发文单位涵盖了中共中央、中共中央办公厅、全国人大、国务院、国务院办公厅、中央军委以及其他中央部委局办。

[7]多数情况是《公报》稍有滞后,下半年出台的一些政策文件有可能在次年的《公报》中才刊载。如,按《公报》发刊年份统计的2000年教育卫生类文件数量为31条,而按实际发文时间统计的2000年的教育卫生类文件为41条。

[8]同时也是出于数据可获得性的考虑,分年份统计的难度更大,许多数据难以获得。

[9]该数据库只有1954—2012年的《公报》,且除了缺少未发行的1967—1979年的《公报》外,还缺少2010年和2011年的《公报》;其次,它的搜索结果中还缺少1961年、1962年、1963年、1965年、1989年和1992年的医疗卫生文件数,以及1962年、1965年和1989年的教育文件数(这些年份标为0);再次,它的搜索主题中无“劳动和社会保障”,因此只能得到“教育”和“医疗卫生”主题下的文件搜索结果。

[10]前文已经证实,2个数据库的文件搜索结果虽然有所区别但发展趋势大致相同,因此,用来进行历史比较也未尝不可。

[11]该课题组由清华大学政治学张小劲教授和景跃进教授牵头,于2014年上半年成立。

[12]从广义的预算概念来看,支出也是预算过程中的一个环节,是综合了各种讨价还价和预算调整后的最终表现形式。因此,若无特别说明,文中论及预算优先权与支出优先权为同义。

[13]本文还计算了从资金流量表(实物交易)中统计而来的1992—2009年的diff(社会福利支出∶经济建设支出)[简称diff(wel∶eco)]进行辅助参考。

[14]也是社保方面公共支出占GDP比重跌入谷底的时期,王绍光认为,因为20世纪90年代中后期,无数国有企业转制,几千万国有企业与集体企业的职工下岗,导致他们中的许多人及其家属被抛出社会保护网。

[15]作者也曾纳入其他变量建立更完整的模型来分析政策(policy)对福利支出优先权diff(w∶e)的影响,经检验,其结果依然是显著为正的。篇幅所限,此处未展示。

[16]比如是否存在最优的财政分权度的研究就曾引致大量争议。

[17]图8的时间范围是1954—2007,用1978—2007年的数据作图时同样是倒U型曲线,但顶点坐标略左移。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。