第三节 融合与发展:理念的调适

德国经典大学理念在中国的植入,带有一定的历史偶然性,与蔡元培的德国人文主义哲学的学术背景及自身卡里斯玛人格分不开。卡里斯玛一词最初出现在基督教经典中,是指那些被认为具有超自然、超人间力量和特殊品质的个人。德国著名社会学家韦伯借用该词来解释一切富有创造性的个人领导的根源。根据他的研究,卡里斯玛是指一种特殊的、被视为超自然(非人力所及)的才能。制度、人物、组织等均具有卡里斯玛。拥有卡里斯玛的领袖人物会因其特殊的超凡魅力被信从者追随和爱戴,从而形成卡里斯玛型组织。北大从某种意义而言,就是一种卡里斯玛型组织,蔡元培在学术领域具有超凡的领导能力就是卡里斯玛人格的表现。

德国大学理念是指德国大学所奉行的学术研究至上、教学与研究的统一、学与术的分离为代表的理念,价值理性主义成为它的特征;美国现代大学理念所代表的是建立在知识本体意义上的实用主义理念。它既有纯粹学术研究的内容又具备实用主义理念的元素。它的功用性原则是在学术本位基础上的延伸、拓展,这两大要素共同构成了美国现代大学理念。学术的价值取向与工具取向的两相结合、两相平衡构成了现代大学理念的实质。

应该说除北大外,整个近代中国大学发展历程主要深受美国影响。大约从20世纪20年代开始美国现代大学理念迅速取代德国经典大学理念,这一快速变迁值得深思。一般学界认为这一变迁的历史原因主要有:庚款留美学生的大批回国并逐渐掌握了教育行政部门和大学领导权;美国教育家杜威、孟禄等相继来华讲学和考察;出版界的推波助澜;国民政府定都南京后,政治中心的转移导致奉行美国大学理念的中央大学的迅速崛起以及第一次世界大战后,美国国际地位迅速上升,国人对其认同度的提高,等等。我们认为这些的确是造成这一历史更迭的原因,可并非是决定性的。上述因素不足以充分解释德国经典大学理念被美国大学理念迅疾替代这一现象。

实用理性是中国传统文化的基本特色,这种文化传统具有相当强固的承继力量、持久动能和相对独立的性质,直接间接地、自觉不自觉地影响、支配着人们。如法国哲学家丹纳所言:“一个民族在长久的生命中要经过好几回这一类的更新;但它的本来面目依旧存在,不仅因为世代连绵不断,并且构成民族的特性也始终存在。这就是原始地层。需要整个历史时代才能铲除的地层已经很坚固,但底下有更坚固得多,为历史时期铲除不了的一层,深深地埋在那里,铺在下面。”(30)

几千年积淀而成的民族心理结构中,实用主义占据了太过重要的地位。它已成为国人的潜意识,深深扎根于世人的心理层面。中国传统的实用主义文化与工具理性主义认识论和美国现代大学理念中的实用主义内容很容易契合,因此,美国现代大学理念的传入与占据主导地位更重要的是社会的选择与接受。

一、选择与接受:美国现代大学理念的传入与特点

留美学生群体是导入美国大学理念的中坚力量。他们导入美国现代大学理念的活动,主要有以下两方面:一是组建教育社团,创办教育类刊物,并成为各文化出版机构的主干力量,潜心译介,发表大量介绍欧美大学教育的文章。二是在任职国内各大学,担任领导职位的过程中,于具体办学实践方面对美国大学理念的介绍与引用。本节主要考察留美学生群体在第一方面的活动。至于第二方面的活动,我们则通过对郭秉文、竺可桢等留美代表人物的考察,分析他们在任大学校长期间,具体办学实践中对美国大学理念导入与传播所发挥的作用。因与后面的内容相关性较大,故留待下一节再做具体阐述。

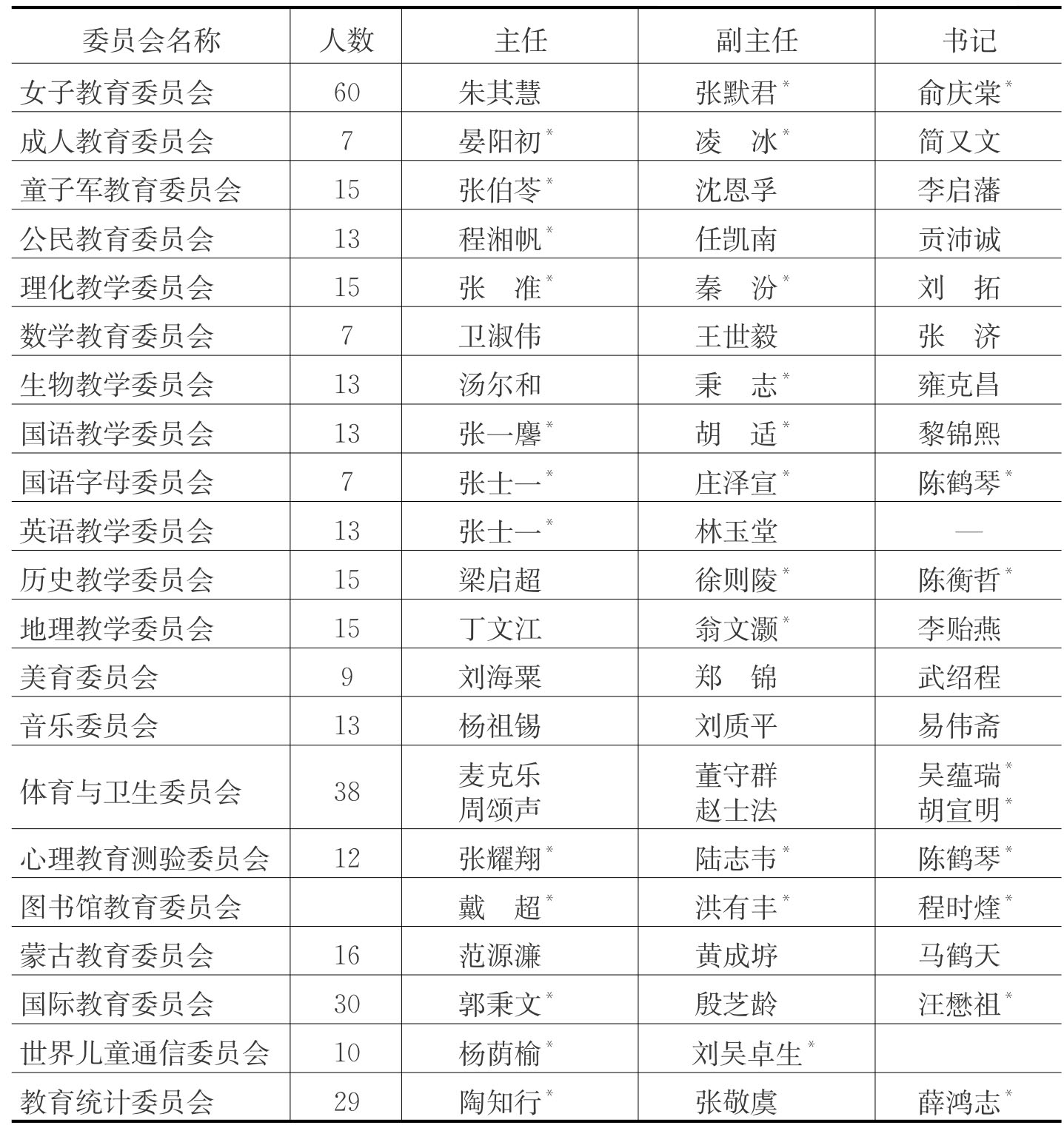

中华教育改进社是以留美学生为主体创办的,是中国20世纪20年代影响最大的全国性教育社团之一,1921年12月,由中华新教育共进社、新教育杂志社、实际教育调查社共同组建而成。该社团下设年会、董事部、总事务所三个机构。年会是每年一次的会员代表参加的常会,是中华教育改进社的最高权力及决策事务大会;董事部则是主持社务开展和实施的领导机构。董事包括司库:张伯苓、范源濂、汪兆铭;部长:蔡元培、熊希龄、黄炎培;交际:郭秉文、袁希涛、李建勋。董事部成员中大多具备留美背景或考察美国大学教育的经历;总事务所是执行年会和董事会议决事务的机构,下设32个学术委员会,一位主任干事全权负责,陶行知为首任主任干事。(31)32个学术委员会分设主任、副主任和书记为主要负责人,从1925年6月的名单看,各学术委员会负责人中有留美背景的占多数。

表1-5 中华教育改进社32个学术委员会主要负责人一览表(32)

续 表

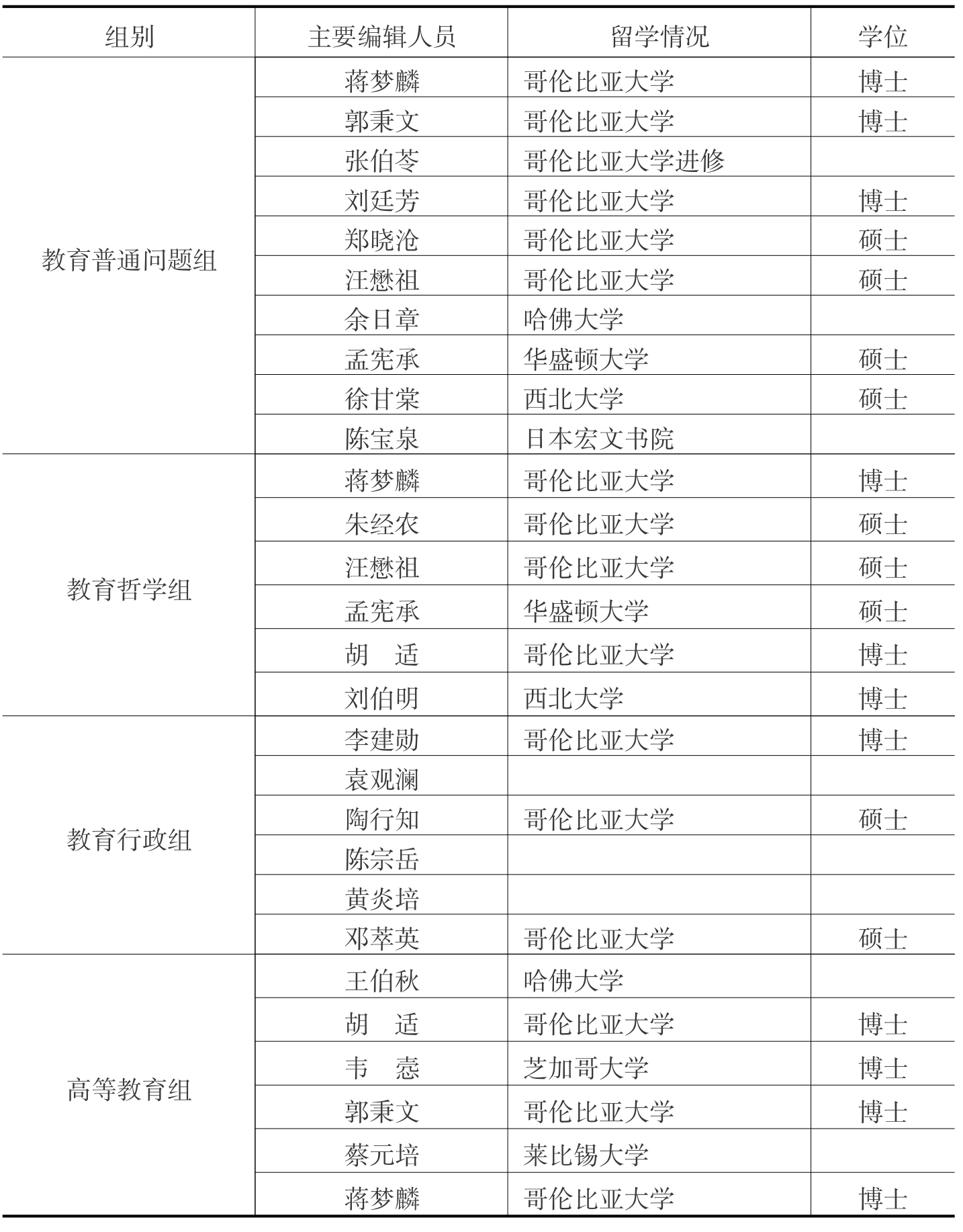

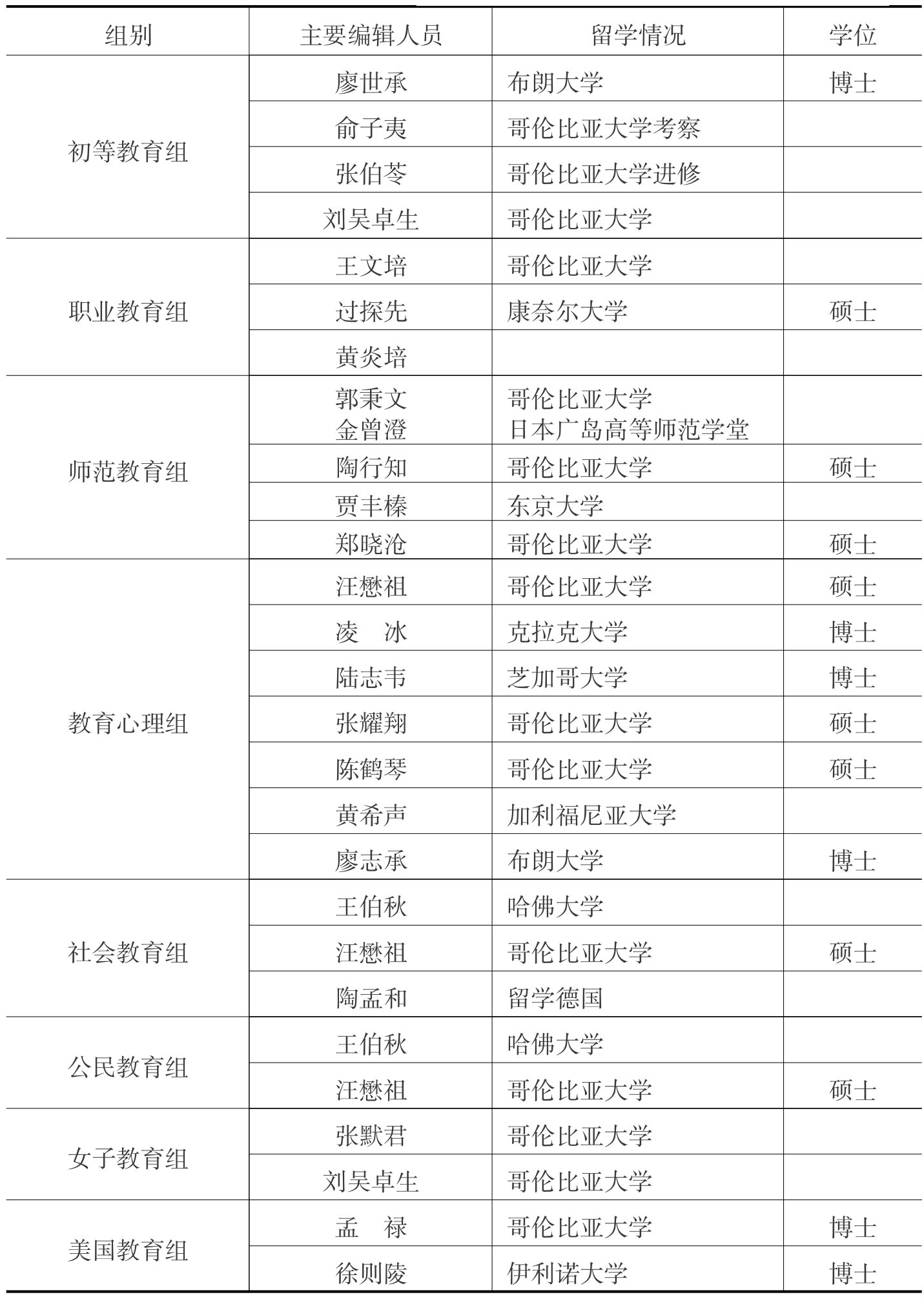

从该社主办刊物《新教育》编辑人员的情况看,可以发现三任杂志主干(后改称主任编辑)蒋梦麟、陶行知、徐则陵均有留学美国经历。从该杂志主要编辑人员留学情况一览表更可看出这种趋势,编辑人员共有41人(孟禄1人为美国人),其中留学美国的34人,占近90%,而就读于哥伦比亚大学的有19人,无怪乎有学者评论“《新教育》简直就是一份哥伦比亚大学师范学院的‘同人杂志’”(33)。

表1-6 《新教育》杂志编辑人员留学情况一览表

续 表

续表

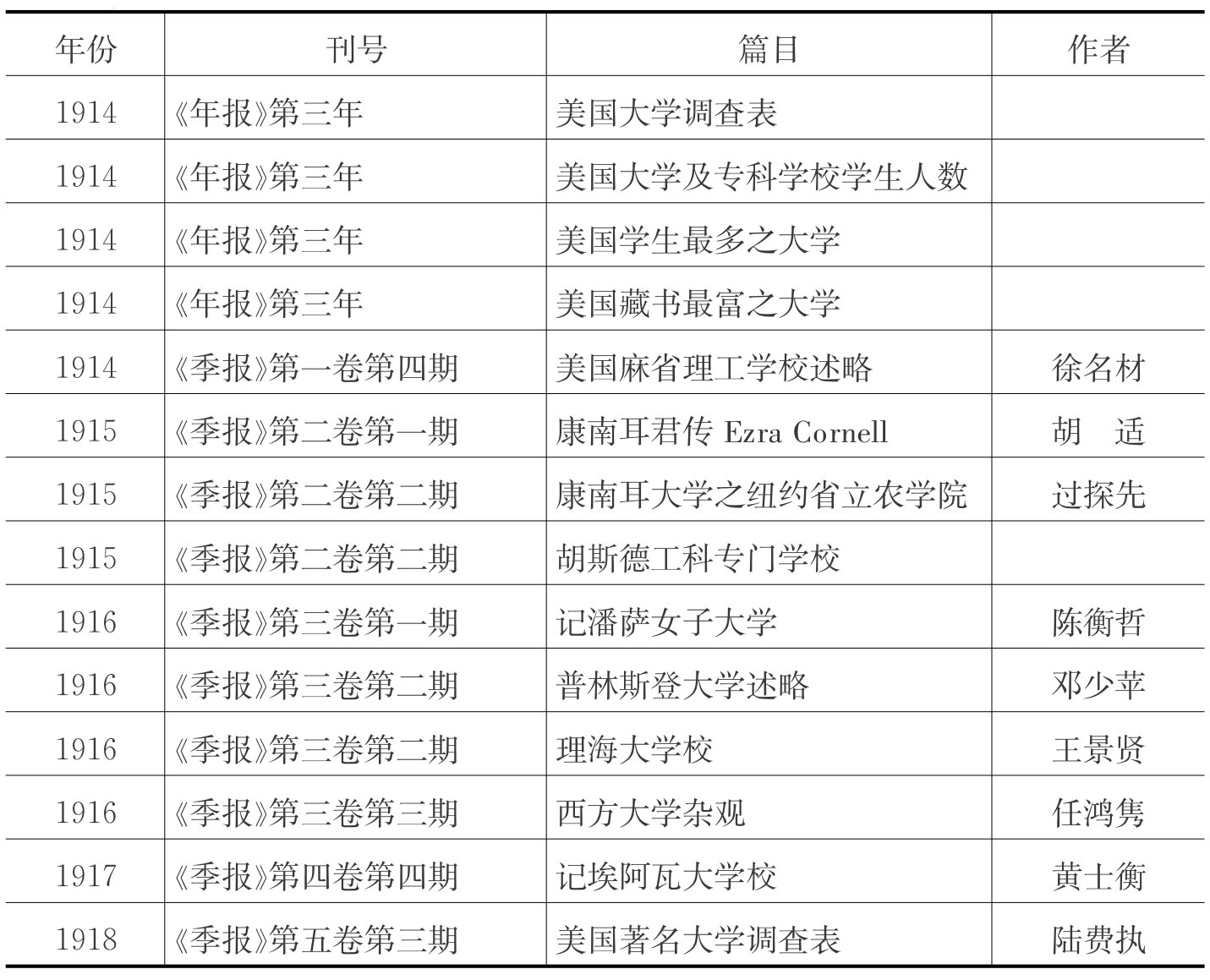

创办《新教育》杂志是中华教育改进社的主要社务活动之一。在其发行的5年多时间里(1919—1925),大容量地介绍了欧美各类教育理论,发表大量有关美国大学的文章,导入美国大学理念中注重社会服务等方面的内容。在此过程中,开辟了一条向国人传播美国教育特别是大学理念与教育状况的渠道。

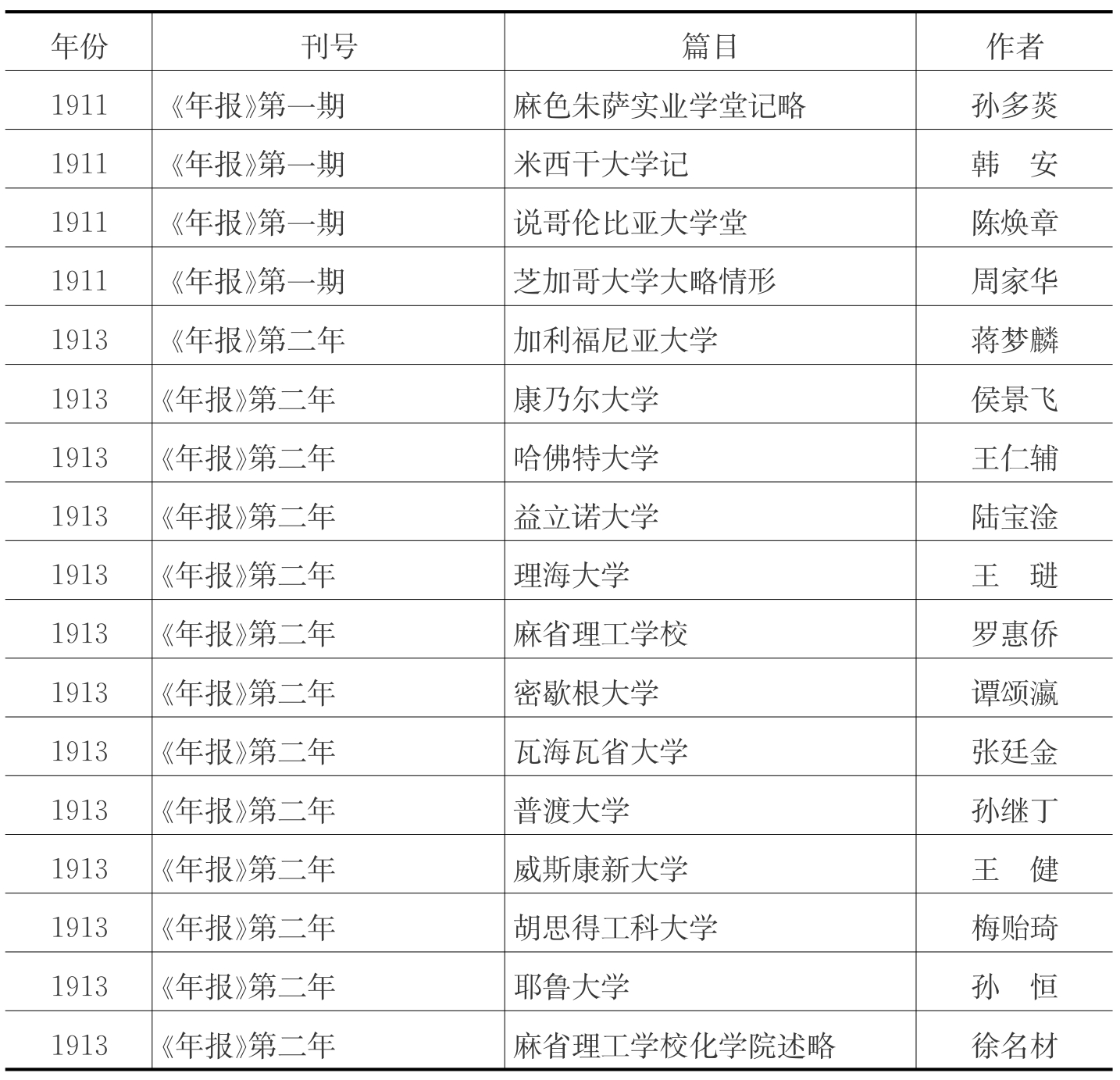

《新教育》介绍美国教育的专题性文章达47篇之多,关于美国大学的专题类介绍文章有11篇。详见表1-7。

表1-7 《新教育》上介绍美国大学的专题性文章

1909年第一批庚款生留美后,他们议决创办一份自己的报刊,名为《留美学生年报》,1911年7月创刊,在上海出版,由留美学生会编辑及发行。1914年3月改为《留美学生季报》,继续在上海出版。这份刊物是“中国留美学生会”会刊。留美学生群体在他们自己创办的《留美学生年报》和《留美学生季报》上发表了数量可观的介绍美国大学具体个案的文章。撰写者通过对自己就读学校的观察及其他大学的亲自考察,传播的内容更为细致、真实,增添了可读性,这也是美国大学理念在国内传播的特色之一。篇目如下(见表1-8)。

表1-8 《留美学生年报》、《留美学生季报》有关美国大学的文章

续 表

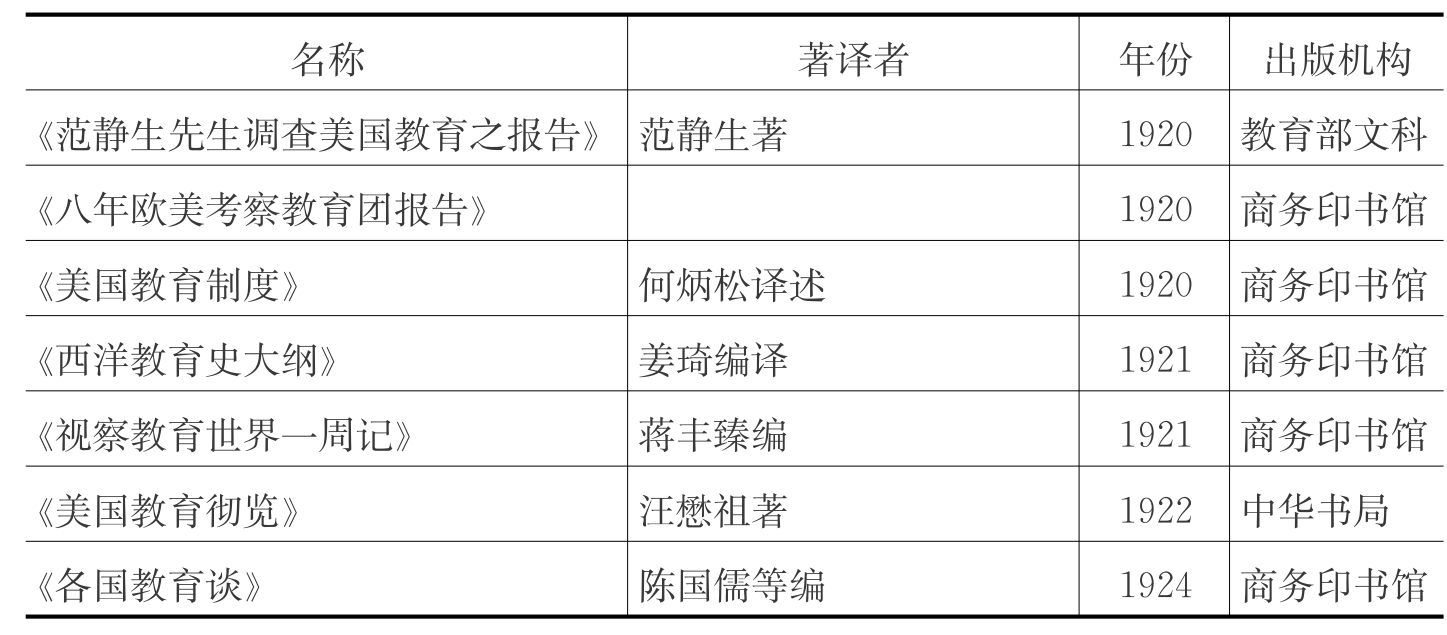

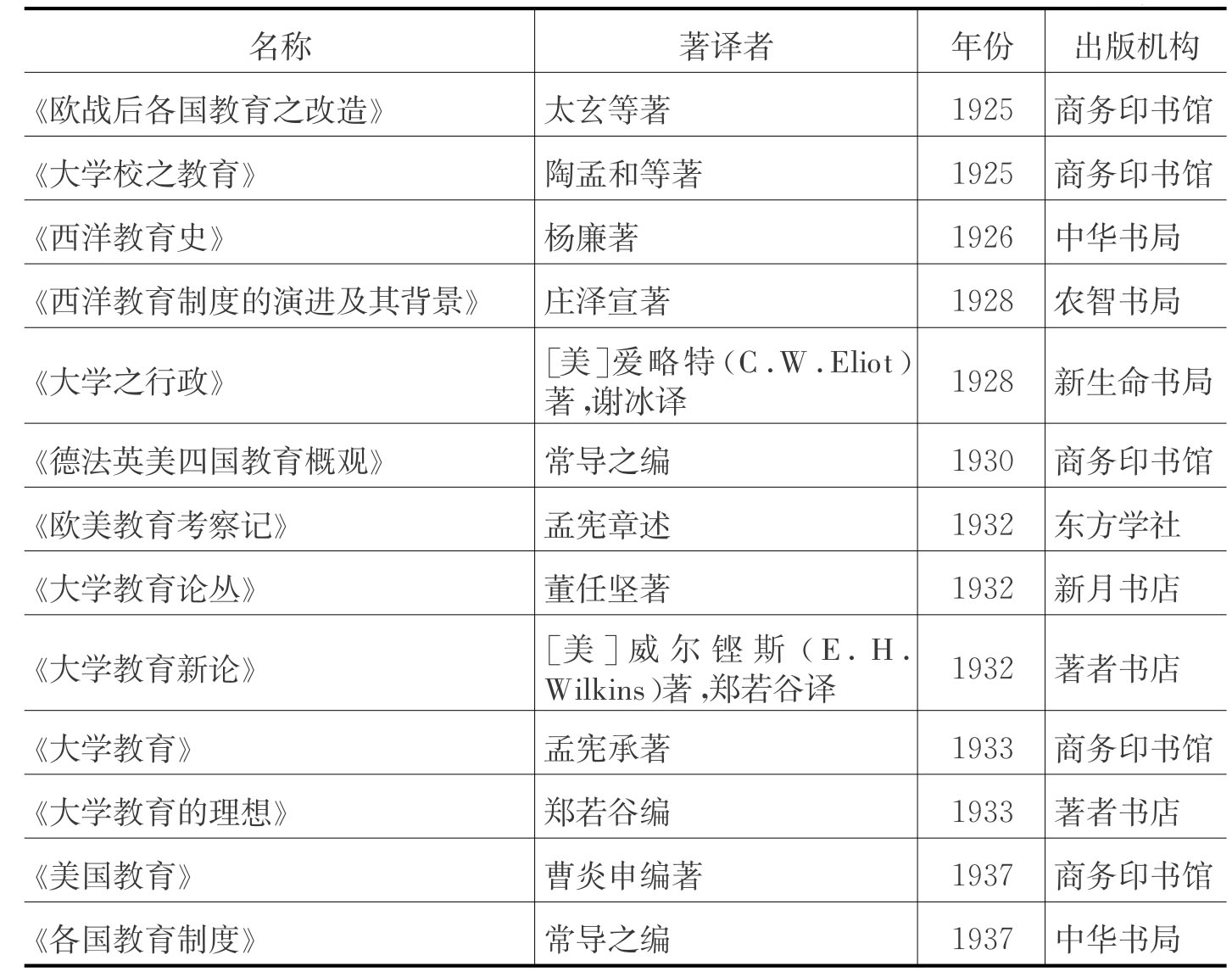

除教育期刊上刊登的译介美国大学的文章外,各出版机构还出版了介绍美国大学情况的论著。见表1-9。

表1-9 20世纪二三十年代介绍美国大学的论著

续 表

董任坚《大学教育论丛》是一本论文集,收录他所撰写的为什么进大学、大学的几个重要问题、怎样改进大学的教务、什么是大学的学术自由、支配大学经费应有什么标准等7篇论文。这些论文中多处提及美国大学的情况,如介绍美国大学学生数与教员比为12∶1,经费设备比为500∶1。这些资讯颇受教育界人士,特别是大学校长的关注,如浙江大学校长竺可桢曾将其作为案头书研读,在日记中记载了自己的评论:“午后阅董任坚著《大学教育论丛》,关于大学之课程目的、教导教法等颇多可采处。”(34)美国大学教育资讯与理念的传播为国内大学校长的具体办学实践提供了理论参考。

郑若谷编译了《明日之大学教育》和《大学教育的理想》,后书是前书的增订版,在大学教育的理想、大学教育的一个试验计划、罗素论大学教育、一个大学的综合课程等5篇论文的基础上,增加了霍尔论大学的理想、孟禄论大学的职务、西方中世纪的大学教育3篇文章,扩充成新的版本。该书有3篇是郑若谷自撰,5篇为翻译文章。其中霍尔论大学的理想一文,阐述了克拉克大学校长霍尔(G.Standley Hall)的办学理念。霍尔与杜威、哈佛大学校长爱略特被视为美国20世纪初期三大教育家。

霍尔曾留学德国,德国经典大学理念对他影响颇深。他认为“大学教育的价值在乎首先注重博学的训练”,而不应偏重过度的专攻。他批评美国大学当时太注重专门研究和已有知识的灌输,忽视了研究精神的训练和研究态度的培养。研究才是大学教育的价值所在。因此,大学教师的重要责任在于引领学生去探求与发现自然。在他看来教师成功与否的评价支点“不是看他灌输给学生的知识的多寡,而看他的学生对于有价值的事物的兴趣如何”。(35)他概括大学的功用即研究精神的养成。同时,他也积极倡导无用知识有用性,因为“大学里各种学问的追求往往是无所为而为的,在表面上,都似乎无关实用,而其实没有一种研究缺乏实利的价值,且常有最理论的问题竟能产生最实用的结果”(36)。他的观点与普林斯顿大学校长弗莱克斯纳和芝加哥大学校长赫钦斯相似,都坚持经典大学理念对纯粹知识的追求。在郑若谷编译的《明日之大学教育》中通过对霍尔办学理念的介绍,为国人了解美国大学发展中的理念冲突与张力提供了一个路径。

孟宪承所著《大学教育》共有三个章节,分别为现代大学的理想和组织、中国大学的发展、大学教育的问题。在第一章中,他运用充实的材料,介绍了英国、法国、德国和美国大学的发展史、行政管理、科系组织、学位制度、教授的治学与教学及学生培养等内容,并提炼出大学的理想在于智慧的创获、品性的陶冶、民族和社会的发展。实现这些理想,研究、教学与推广就成为大学的任务。就研究而言,大学既以智慧创获为最高的理想,当然就以研究为其最高任务;就教学而言,这是学校共有的任务,与研究密不可分;就推广而言,这是大学为了实现民族和国家发展所秉承的任务之一。

孟宪承认为美国大学恰好成功地将这三者融合在一起,因此美国大学可以说是“英国式的自由学院加上德国式的大学的一个混合组织”(37)。除了教学与研究外,注重社会推广亦是美国大学的特色,并形成大学里一个庞大组织。孟宪承介绍美国大学除推广课程外,还有家庭自修、通讯教学、暑期学校等繁多部门。对此他没有直接发表自己的意见,而是借用弗莱克斯纳批判美国大学推广的观点,认为创办这些教学部门,名为服务社会,实则借学敛钱,指出了美国大学在拓展社会服务职能中产生的弊端。

孟宪承在书中介绍了美国大学办学特点,既重视研究又关注对社会的服务。有人认为美国大学里,不仅工、农、商、教开设学院,就连新闻、图书、家事、旅馆管理也设专科的做法是学术标准降低,价值观念的颠倒,但孟宪承却认为这是由于历史发展、师资设备及行政便利的缘故,造成美国大学院系繁多,而非批评派人士所言诸如新闻、图书、家事、旅馆管理等低级职业学科不该进入大学。

通过译介当时美国大学的办学情况,既导入了美国大学注重实用性及与社会联系密切的理念,也有诸如像霍尔等大学校长坚持的学术至上理念的引入。上述著述与期刊文章一起搭建了美国现代大学理念在中国导入的窗口与平台。实质上美国大学理念是德国经典大学理念的发展与调适,它既包括经典大学理念学术至上原则又有注重服务社会的内容。因此,美国大学就有了不同人才培养目标的分类定位。哈佛、耶鲁、普林斯顿等一流大学依然是追求卓越,以学术为本位,但同时也注重与社会的联系及服务;而社区大学则定位于直接为民众、为社会服务,因此,该类大学的教与学就围绕着实用性展开。尽管美国大学理念表现于外的是实用主义原则,实质上依然与经典大学理念息息相通。

综观以上所论述的美国现代大学理念在近代中国的导入,其传播过程具有以下特点:

第一,传播队伍以留美学生和出国考察的教育界人士为主体,杜威、孟禄等美国教育家的来访、讲学更进一步促进了该理念的传播。留美学生群体人数较多,传播阵容强大,传播意识积极主动,成为传播美国现代大学理念较为全面与深入的群体。从1909年开始派遣第一批庚款留美生,至1929年间,仅由庚款派遣或享受庚款津贴的各类留美学生就达1800余人。(38)加上自费留美生,该群体的人数相当可观,成为传播美国大学理念的中坚力量。教育界人士在访美考察中,对亲自所观、所闻的美国大学及与大学校长和高级管理人员的会晤均有记载,并在回国后,在考察报告的刊发及演讲中对美国大学理念进行了传播。

如1920年11月蔡元培以北京大学校长的身份访问欧美各著名大学,自1921年6月到达美国,同年9月回国止,在美国停留3个月,马不停蹄地考察了哥伦比亚大学、纽约大学、华盛顿乔治城大学、加利福尼亚大学、哈佛大学、芝加哥大学、霍普金斯大学、威斯康星大学、旧金山大学、洛杉矶大学、夏威夷大学共11所学校及卡内基研究院、斯密斯梭尼研究院,并与上述大学校长、教务长做了交流。期间他还拜访美国高等教育司司长,了解美国大学与教育行政管理部门之间的关系,特别询问各大学的经费分配、比例及经费数目。此外,他还考察了职业教育局、农业部、工业部、残疾部、退伍军人部,获得美国人士关于职业教育和普通教育关系意见的第一手资料。关于美国大学教育的考察见于他的《西游日记》及数次演讲中。凭着自身的识见力和敏锐目光,蔡元培发现了美国大学的特色及隐藏于其后的理念。他认为美国大学的学风特色可以用普及两字概括。“社会上需要的技术,不在中等普通学校范围的,都可在大学设科。”(39)因此,计学、新闻学等实用学科,均被列为大学教学内容。他赞赏这种办学模式,称“此大学之所以为大也”。并进一步指出美国“一切文化事业,都由大学包办,如巡回图书馆、巡回影戏片、函授教育等等”。(40)

他还论述了以德国为代表的欧洲大学与美国大学的区别,即“欧洲专注意提高,他们为学校的目的并不在把个个学生都变成大学者,只要有几个少数人能专心研究,要实验时学校备有精细的实验室,要参考时学校备有完美之图书馆,要材料时学校备一个公文,到无论什么机关都肯供给,有疑难时学校聘有积学的教授供人考问,结果造成有数的大学者。美国则不然,大学并不限定要什么科、多少科,只要应环境的需要,办一科或两科小规模的大学,也没有不可以”(41)。

他特别提到美国大学开设夏科与校外教育,可以让无机会进大学者亦可来习,并把这看成是美国大学的另一特色。此外,他还看到了美国大学的社会服务功能。“在工商业的都会,大学就指导工厂、商业;在农业的州府,大学就指导农人”(42)。因此,在他看来,美国“大学的目的,要把个个学生都养成有一种服务社会的能力”(43)。“美国的大学是造成服务社会的人才,简直可以说,社会上什么事情全由大学包办,可谓普及极了”(44)。

然而,在他眼中,“服务社会的能力,仍是以学问作基础的”(45)。因此,“美国大学,近来也渐渐注重研究。有几个大学,全以教习与学生共同研究为主旨”(46)。这和德国大学的学风特色相一致。他认为学术研究与服务社会及国家的理念并非是问题的两个极端,而是可以并行不悖的。这一点在美国大学中有了很好的诠释。所以,蔡元培提出“大学教育应采用欧美之长,孔、墨教授之精神”(47)。他设想兼酌兼采要在中国大学实施的包括三个层面的内容:(一)应包罗各种有用学问,及为真理或为求学问而研究的学科。(二)陶养道德,一面提倡合群运动,一面用古代模范人格。(三)中国社会教育很少,应学美国尽量发展。(48)

1922年在他发表的《教育独立议》一文中,就明确提出了大学办学兼采众长的设想。一是大学可包括各种专门学术,不必如法、德等国别设高等专门学校,这是采用美国大学的学科设置方法;二是大学兼任社会教育,用美国制;三为大学校长,由教授公举,用德国制。教育经费由抽税充用,用美国制。

蔡元培是从传统延续性的视角发现了美国大学理念是德国大学理念的现代化转型及美国本土化的发展。这是一种具有内在联系的时代化转型。而当时大部分学者视野中,这两种理念表现的则是对立性。但在蔡元培眼中,他看到的是美国现代大学理念与德国经典大学理念的一致性。学术的世俗化与教育对象的大众化,这就是他所称的美国大学教育特色为普及二字的内在涵义。这是建立在德国经典大学理念基础上的普及,实际上就是大学的现代性。他在德国发现了大学的根,在美国则发现了大学的现代化发展。

第二,传播内容较为深入与细致。不仅有总体概述,也包括具体大学的个案研究。留美学生亲身经历的大学生活,给他们撰写这些介绍美国大学教育情形的文章更多了一份真实和详细。有介绍各个大学概况的,诸如哈佛、哥伦比亚、加利福尼亚、芝加哥、康奈尔、伊利诺、麻省理工、普渡、威斯康星、耶鲁、普林斯顿、理海、潘萨女子大学等一流学校都有论述,有介绍大学某个具体学院的,还有介绍大学校长的文章。

第三,传播媒介呈现多元化态势。梁启超当年将“报章、大学、讲演”作为传播文明的三利器,而美国大学理念的传播中,这三种媒介均有涉及。刊发介绍美国大学理念与美国大学教育文章的杂志除主流的《教育杂志》、《新教育》、《中华教育界》外,留美生自己创办的《留美学生年报》成为传播的重要途径。此外,介绍文章还散见于其他的期刊中。(49)

二、美国现代大学理念的本土实践:郭秉文南高—东大治校经略

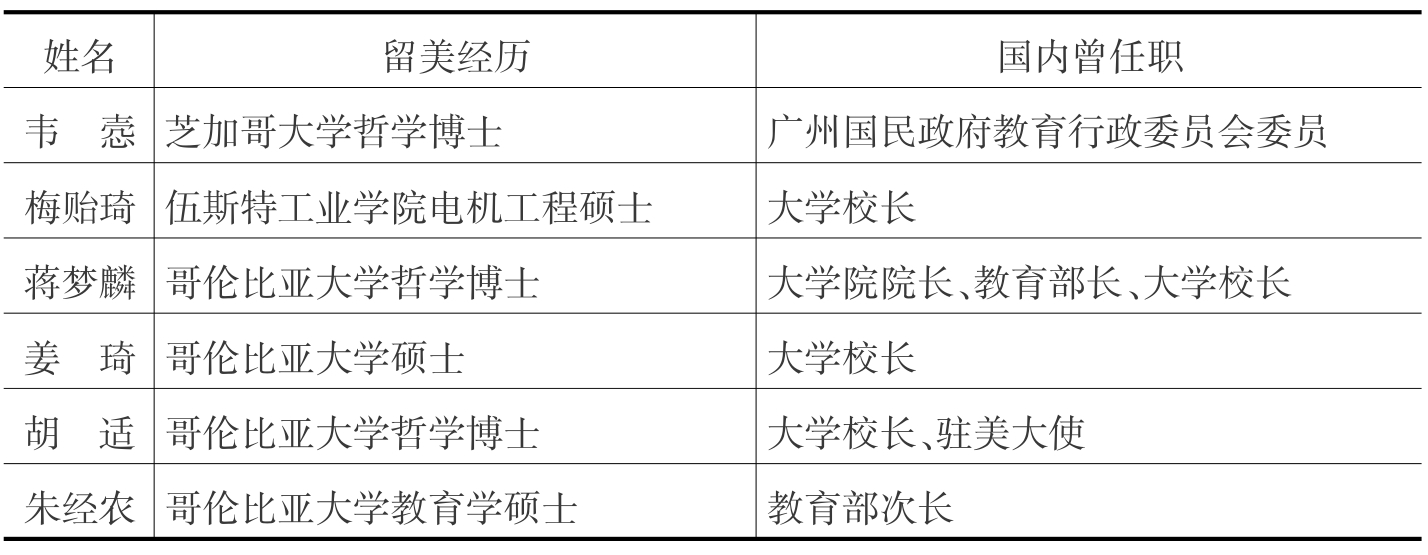

自20世纪初始,中国留学生群体及学人大量出国考察,他们回国后,在各个领域独领风骚,并逐渐于教育学界形成了主导地位。从表1-10可见一斑。

表1-10 部分留美人员的国内任职简表

续 表

续 表

从表1-10可以发现,留美学生群体回国后,相当一部分被委以重任,“他们把很多外国教育思想折衷地引入了中国的教育领域内,使得这一时期中国教育思想的发展比以前更为成熟和独立”(50)。该群体在近代中国高等教育史上占有非常重要的地位。本节选取郭秉文校长作为个案,从他执掌南高—东大的具体办学实践中考察美国大学理念的影响。

郭秉文(1880—1969),1908—1914年留学美国,先后获得乌斯特大学理学学士、哥伦比亚大学教育学硕士、哥伦比亚大学哲学博士学位,成为在美国最早获得博士学位的中国学者之一。1915年归国后,即参加了南京高等师范学校的筹建工作,初为教务长,后又任代理校长一职,1919年被正式任命为校长。1921年,他出任在原南高师相关学科归并、扩充的基础上成立的国立东南大学校长,任职期限至1925年止。其主持南高师和东大校务的时间长达10年之久。作为留学美国专门学习、研究教育的郭秉文,在他办学思想、行政管理等各方面,都鲜明表现了美国现代大学理念中的实用主义对他的影响,主要表现在以下几个方面。

(一)注重实效管理 以效能为目标

尽管《大学令》中明确了教授治校制度,然而该制度的执行却是蔡元培出任北京大学校长后。蔡元培赋予教授们的治校权力极为宽泛,涵盖学校管理的方方面面。诸如学校事务的规划、决策、预算与财政、招生、课程与考试、教员聘任与管理等都纳入教授治校的权力范围。他所推行的是将学校行政与学术层面的一切事宜皆交由教授参与并以少数服从多数的共同协商方式进行议决的做法。为实施该制度而建立了评议会与教授会两级决策机构。将校长的权力下放给教授群体,让教授真正地参与到校务与学术的管理中。

事实上,教授治校制对校长各方面的要求极高,其人格、才识、治学、办事等能力均要卓尔不群、出类拔萃。在当时环境下也只有蔡元培能有此魄力和能力在北大实施该制度。因为,学校内部事务由教授群体进行决策,但对此负责的依然是校长。作为校长,既不能在议决时,将自己意志凌驾于教授之上,又要服从共同决策的结果并对此负责。因此,不同的校长对该制度有着不同的选择。东南大学在郭秉文时代实行的则是校董会下的校长负责制,追求务实有效率的治校风格。

校董会是美国大学管理制度的一大特色。它为全校最高的权力机构,成员基本由校外非教育界人士组成,校长由校董会提名并任命。留学美国多年的郭秉文仿效美国大学设立董事会协助校务,以便从社会获得更多的、更直接的支持和资助。如其所言:“东大为将来东南各省之学府,于社会之发展至为重大。现当创设之际,所需社会之赞助,亦至多且急。参见欧美国家,多设校董会以求社会之赞助,东大亦宜行而效之。”(51)校董会在设立之初就被赋予了从社会上寻求对大学发展的支持功能。校董会成员均为社会名流、教育家、工商巨子等社会贤达名流,他们能运用自身的力量及影响力为东南大学的发展而向社会寻求到支持。

作为全校最高的立法和决策机构,校董会地位与校长并列甚至更高。在校内领导体制上,东南大学实行校长领导下的“三会制”(即评议会、教授会和行政委员会),校长兼三个委员会的主席。

评议会为学校议事机构,职责为制订校内规章、决定本校的教育方针、提出经济方面的建议、重要的建筑与设备的增设及废止、系与科的增设废止与变更及其他校内重要事项。评议会由校长、科主任及各系教授代表组成。

教授会是负责全校教务的机构,由校长、各科(系)主任及教授组成。其主要职能是议处全校教务上的公共事项,建议系、科的增设废止和变更,议决赠予学位,规定学生成绩标准等。教授会在各科下设某科教授会,其职权为:议决本科教育方针;规划本科发展事业;建议本科各系预算于校长;建议本科之变更于评议会;编定本科之课程及其他规程;审定本科学生毕业资格;决定给予免费学额;其他关于本科之重要事项。

行政委员会为全校的行政事务机构,负责协助校长处理校务。其主要职能是:规划全校公共行政事宜;审查行政各部事务;处理临时发生各种行政事务。

从上述的职责范围分析,学术与行政事宜的管理分属不同的机构,尽管有教授会,但他们在决策中的权力仅限于教学与教务方面。评议会虽也有教授的参与,但他们的权力受到相当的制约。表面上看,东南大学的三会制与北京大学的三会制在名称和职能上基本一致,但前者的评议会、教授会并没有像北大那样起着治理校务的主导作用,主要原因在于学校行政权力基本上被校董会控制。东大实行的是校董会为核心的学校领导体制。根据《东南大学校董会简章》,校董的职权如下:(一)决定学校大政方针;(二)审核学校预算决算;(三)推选校长于教育当局;(四)决定学校科系之增加,废止或变更;(五)保管私人所捐之财产;(六)议决学校其他之重要事项。(52)从这些权力上我们发现校董会实际上掌握着东南大学的办学实权,包括校长的人选、人事任免大权、经费的支配及系科的设置等。可以说东大校长是在校董会的领导之下。

东南大学时期,大学的诸多权力并不掌握在评议会和教授会的手中,这两会事实上是有名无实。正如东大教授梅光迪所言:“东大之评议会,为校中最高议事机关,教授中又悃愊无华办事认真者,每当讨论一事,则据其此事本身之是非,引古证今,往覆辩难,抑知其事已由当局与其亲信者,在密室中已先定。任尔书呆有广长之舌,徒增彼等之背后窃笑耳。”(53)其所指的当局及亲信者无疑就是校董会。校董会的主要实权掌控在常务校董手中。这种校长和校董会在大学中权力过大的状况,为日后东南大学的易长风潮及教育部下令裁撤校董会埋下伏笔。

尽管校董会在治校过程中,因为管理政策、实施手段颇受东大相当一批教授的微词,但在建校之初,充分调动运用社会力量从舆论、经费上支持东大发展的进程中,校董会扮演了重要的角色,这与美国大学校董会的职能基本一致。此外,校董会下的校长负责制有助于管理效能的提高。在学校的日常具体事务管理中,若事事都采取合议制会影响办事效率,教授治校制下的民主决策效率低下是不可避免的,因此,以效能为目标是美国大学采取科层制管理模式所追求的效果。美国大学董事会下的校长负责制给郭秉文的治校提供了样板。尽管郭秉文在某些具体政策的制定和管理中的一些做法不为东大的一些教授认同,但注重实效的治校理念使东大依然成绩斐然,连对他的治校方式颇为不满的某些东大教授也不得不对其成绩表示赞同。如时任东南大学教授、曾任中正大学首任校长的胡先骕(1894—1968)在《东南大学与政党》文中提到:“予对郭(按,秉文)校长治校政策向表不满之人,即因其缺乏大学校长之度,无教育家之目光,但以成功为目的,然退一步论之,处今日人欲横流、道德颓落之世,责人过苛,亦非所宜。统观今日之大学校长,自蔡孑民以下,能胜于郭氏者,又有几人乎?”这一评价委实不低。

在其任职内,郭秉文将一个单科性质的、地方性的南京高等师范学校办成了一所综合性的、全国性的大学,短短几年,就将东南大学办成了与北京大学齐名,规模与实力亦相当的一所国立大学,取得这样的成绩,校董会下的校长负责制的实效性管理是其中的一个重要元素。尽管治校过程中可能会有专断独行的做法,但瑕不掩瑜,其办学成效是有目共睹的。

(二)通专并重:学科多元化与实用性人才培养

美国大学现代性的一个要素即学术的世俗化发展,表现为学科设置的多元化与综合化。如康奈尔大学创建者E.康奈尔(E.Cornell)宣称:“我们将创办这样一所学校,在那里任何人都可以获得任何学科的教育。”(54)在此办学思想的指引下,康奈尔大学的专业学科和课程分成两个部分:一个为特殊科学和技术部,包括农业、机械工艺、医学、法学和教育等九个系;另一个为科学、文学和艺术部,设有五个不同的普通课程计划,还包括一个选修课程计划。这样的科系和课程设置,体现了康奈尔大学办学者试图将职业性和学术性兼容于一体,形成范围宽泛的综合性课程体系的思路。这种办学路径给中国留学生留下深刻印象,他们回国后的办学实践中处处可见这种影响的痕迹,东南大学所受影响最为显著。

东南大学设有当时中国最为齐全的学科,共有文理、教育、农学、商业、工科五大门类。文理科下设国文、英文、西洋文学、哲学、历史、地学、政治、经济、数学、物理、化学、心理、生物13系。教育科有教育、体育、心理3系。农学设农艺、园艺、畜牧、病虫害、农业化学、蚕桑、生物7系。商业科开设银行、理财、会计、工商管理4系。工科规模最小,只有机械工程一个系。这种以农、工、商与文理教育并重的组合为当时国内大学仅有。据统计,1923年开设课程达246种。据《申报》1923年1月1日报道,东南大学拟计划扩充的系科颇多。如郭秉文所规划,教育科增加了乡村教育系,商科增设了普通商业系、保险系等。

将如此众多的学科汇集在一所大学中,其目的在于偏重学理的学科与偏重应用的学科能相得益彰地并存于同一校园中。推崇通专并重、学与术并重的思想让郭秉文倾向于培养多种类型的人才,注重通才教育的同时,不忽视应用,注重专才教育的同时,也不忽视基础教育。而多种学科并设于综合性大学中,有助于实现“通才不至于空疏,专才不至于狭隘”的培养目标。(55)

郭秉文留学期间,正是美国大学处于两种思想,两大价值体系的张力期,即信奉德国大学理念学术至上的价值取向,与坚守可以实践、提供服务的知识才是有价值的实用主义取向的大学教育观,构成一个相互制衡、相互对抗与冲突的阶段。前者以哈佛、耶鲁等私立老牌大学为代表,后者以威斯康星、康奈尔等州立大学为典型。

1904年范海斯就任威斯康星大学校长,他提出:“大学的目标是要把知识的光亮和发展的机会带给全国各地的人民。服务应该成为大学的唯一理想。”(56)直接服务于美国工农业生产和培养实用技术人才成为该校的目标。大学成了社会进步与发展的“服务站”。从此“威斯康星理念”(Wisconsin Idea)进入人们的视野。它代表着大学承担起了教学、科研、服务三大基本职能。威斯康星大学主要通过传播知识和专家服务让大学成为为社会服务的大学。他们把整个州看成是大学的校园,技术推广和函授教育站点遍布全州。大学教授积极参与州政府的改革项目,并在政府相关部门任职或担当顾问,或深入到工厂、商店和乡村进行指导,以至于时论做了这样的描述:“要确立威斯康星大学的校园的方位和范围是很难的。大学的总部设在麦迪逊,但它的校园却在全州的5600平方英里的土地上。”(57)

大学与社会的联系日益紧密,大学的服务功能日益凸显,这是大学现代化发展的一个不可避免的趋势。针对当时的情形,一些坚持经典大学理念的学界人士纷纷发表看法,反对实用主义在大学盛行,如著名学者亚伯拉罕·弗莱克斯纳、安荷斯特大学校长梅科利·约翰等人对大学的实用主义趋向表示了担忧和批判。

国人对这两种看似大相径庭的大学教育观的看法也是仁者见仁,智者见智。诚如黄炎培在了解了奥立根大学校长对美国偏重实用主义教育的担忧后,所做的评论:“此为文科大学校长之言,彼其论实用教育,谓美有偏重之弊。……譬犹暴发之家,其始汲汲谋衣食,及其渐足,乃欲润以诗书之气,亦人情也。我国则不然,世家中落,习为虚文,大梦渐醒,积重难返,此时讨论教育方针正不得以彼邦今日之情形,扰我方来之计划耳。”(58)郭秉文也是持相同观点。在他看来,实用人才的培养是当时中国最急需的。

他对中国传统教育偏重于人文学科和只为培养官吏的倾向提出过深切的批评。“欧洲昔时之教育,视为宗教、医学、法律之预备。吾国教育亦然。教育不为实际与日常生活而设,乃为官吏之养成。故父兄对其子弟之最高理想,即希其得入仕途以为荣。此种见解深入吾国之人心,往往轻视工业,以为有损于士子之价值。虽至今日,学校之毕业生仍以政府位置为报酬之具,法政学校招考,则人数拥挤,而工业学校则应者寥寥。求学为做官之谬见,于新教育制度之下不当生存也。……现今我国对于教育为预备官吏之观念,已渐消灭,然非急速全行废除此念,代以远大之观念。不以政治生涯为教育之终鹄,而以农业、工业及其他生活之预备为其目的,则教育为益于吾国之前途,所期尚远也。”(59)他认为应尽快革除传统教育理念,以培养社会所需人才为教育的首要目标,这样才能有益于国家前途与发展。

他多次指出:“我国之办教育,……费无数之金钱,过如许之岁月,而成绩甚少,进步甚迟者何也,我国教育界有公言矣。曰:教育不切于实用也。”(60)因此,在他执掌南高和东南大学期间,课程设置与人才培养目标是以实用性与服务社会、国家为中心的。如农科规定学生在修业年限内,必须至少在两个暑假期间进行实习,每次8周,每周工作48小时。以实现他在博士论文中强调的“欲吾国之发达,非以实用科学灌输于青年,且奖励其练习切实之观察与信确之统计,难以有功”(61)。

他认为:“以养成思想及应用能力为智育标准。必使学者思想以探智识之本源,能应用以求智识之归宿。……至于所思想应用之事物,则以适合于社会需要为本,总期所思所用,皆与社会生活有密切之关系。”为实现这一目的,应注重两种方法:(1)养成思想能力,则注重兴疑与试验,盖必先使学者有所愤悱,然后乃能启发其思想,又恐其凭空构想也,故为设种种机会,俾能试验,使有所思者皆有据。(2)养成应用能力,则注重理想与实际之联络,必使所学者皆有所用,所用者皆本所学。(62)

具体实施途径有:以适应社会需要为设科宗旨;以养成思想独立之能力为教授目的,故重启发不重注入,重自修不重听讲;注重实验,一以为学理之佐证,一以养发明之习惯;以研究问题为学生锻炼思想之重要方法;以实习为养成应用能力之途径。(63)

以上关于大学人才培养宗旨和方法的论述,体现了郭秉文的办学思想,从中可明显感受到美国现代大学理念的实用主义价值观对他的影响。他认为社会需要随时变更,所设之科也应“因之而异”,第一次世界大战期间,我国民族工业有了发展,社会急需工业人才,1916年秋季,南高增设工艺专修科,教学内容较为宽泛。以后,他“认为要发达中国工业,非得培养专门人才不可”,于是改变原定职业教育计划,注重于专门机械工程的教育,“建设工厂,购办仪器,添聘欧美工学专家,进行高深工学的训练及研究”。(64)

(三)注重大学服务功能及与社会联系

郭秉文极为重视大学与社会的联系,要求各系科都要注意面向社会,为社会服务,做到教学、科研、推广三者并重。1923年东南大学将办学宗旨表述为:研究高深学术培养专业人才指导社会事业,(65)成为全国范围内率先提出和实践教学、科研、推广三结合的学校。仿美国大学推广部的设置,该校也成立了推广部,分校内特别生、通信教育、暑期学校三大类,目的在于“以推广事业对本省根本上之服务”(66),把学校的科研、教育与服务地区经济发展相结合。具体办学如下:

开办暑期学校、补习班、函授班等,推广平民教育、义务教育。通过教育科举办的暑期学校,培训大批在职教师及行政管理人员,开课百余门。通过这些继续教育方式,以此沟通大学与社会的联系,更好地推广教育,服务于社会。

1920年夏,暑期学校开始首次授课,招生对象主要面向学校教职员、地方办学人员、中等以上学校毕业生,实行男女兼收,内容包括:专门艺术的肄习;教师与教育行政人员对于职业和修养方面知识的扩充;中小学英文算术国文和其他科目的补习;名流言论的宣传。暑期学校实行学分制,由来学者选习课程3至5学分,成绩合格,由东南大学发给修业证明。授课者均为著名学者,除南高—东大自己的一批名师、权威教授亲自授课外,郭秉文还邀请诸如美国的杜威、孟禄、推士,德国的杜里舒博士,国内的梁启超、胡适、张君劢等名家开课,在社会上产生了很大影响。他们的授课内容有:杜威讲授《实验教育哲学》、孟禄讲授《教育学》、推士演讲学制改革、美国巴斯德斐尔德博士的《农业推广》、杜里舒博士《生机哲学》、胡适讲授实用主义、梁启超讲授先秦政治思想史等。国内外众多知名学者教授齐聚南高—东大的暑期学校,为在职教师学力的提高,能更好地服务社会作出了贡献。

在农科方面,学校则通过与江苏省合作,以产学研方式为地方经济发展服务。农科教授们借鉴欧美农业大学的做法,认为除了从事农业专门人才的培养外,还应注重农业技术的研究和推广。他们分赴各农事机关视察并给予具体指导。农科与社会合作机构达到10余所,如1921年由面粉公会出资4万元设立小麦试验场,委托东南大学农科进行小麦品种改良研究,每年补助实验经费6千元;同年,全国桑蚕改良会出资设立蚕桑试验场,委托农科进行桑蚕实验,全国纱厂联合会托办的植棉试验场,亦将植棉改进工作交由农科办理。1922年,东南大学农科作为改良农业的总机关,指导了全国许多地方植棉工作,他们在各地组织青年植棉团、展览会、讲演团,在每年12月农闲时举行,每期4周,轮调各场职员1~2人到会讲习研究,交流经验。通过组织农村巡回演讲团、农业展览会,普及农业科学知识,推广优良品种、农具,对我国棉粮的生产发展,特别是江苏省棉花的生产与推广作出了重要的贡献。农科还与电影厂合作摄制各种改良农业电影,出版推广各种农业知识的书刊,组织优质小麦水稻推广等。此外,农科还与政府合作成立江苏昆虫局开展病虫害调查、防治等工作,协助农村驱除蝗虫等虫害。

农科主任邹秉文专门为农艺系、桑蚕系、病虫害系等7个系制定社会服务职责范围,将“各省的农业发展改良计划,促其实行;担负解决各省农业主要问题的责任,并协助各省所有的农事试验机关;造就各省所必需的农业人才;主持各省农业推广事业,并提倡乡村农业教育及农业组合;其他有利于各省农民的事业列为社会服务的职责”(67)。各系通过各自教学、科研、推广计划,以实现其成立之初提出的“以研究、教授、推广三者为职志”的宗旨。(68)

商科则办夜校、补习学校,为各界有志求学青年提供学习机会。教育科则与中华改进社合作,为教育部培养心理测验人才,化学科为江苏省政府化验凤凰山之矿质究竟含有若干成分,等等,这些举措均体现了大学服务社会的职能。

综上所述,郭秉文注重美国大学理念中的实用性内容,特别突出学校与社会的联系及对经济发展的指导等实效性作用,以推广部为载体(分为农村借贷组、农村教育组、通俗教育组、编辑组、总务组),形成专门的服务机构和运作体系,通过社会服务内容和形式的多样化,将教学、科研、服务三大功能淋漓尽致地体现于东南大学的具体办学实践中。

三、美国现代大学理念的重新解读

自20世纪20年代始,美国大学理念的影响在中国教育界占据了十分重要的位置。美国现代大学理念表现于外的实用主义,与中国传统的工具理性主义思想有所契合,更由于当时救亡图存的时势所然,因此,极易使我们接受其实用主义部分,却将学术本位部分过滤掉了。1932年10月,国民政府在其颁布的《改革大学文法等科设置办法》中明确规定:全国各大学及专门学院之文法等科,可由教育部派官员视察,如有办理不善者,限令停止招生或取消立案,分年结束……又在大学中,有停止文法等科招生者,其节余之费,应移作扩充或改设理、农、工、医药等科之用。(69)

此后,教育部先后训令东北大学、齐鲁大学、北平大学等学校取消、整顿、合并文法等专业,并对各校招生数实行名额限制。1933年与1934年教育部公布的招生办法规定各大学文法等学院或学系,招收新生或转学生时,其平均数不得超过理、农、工、医等学院或学系等所招新生的平均数。对实用学科则大力发展,指定北京、中央、中山、清华、武汉等大学筹设国防化学讲座,批准同济大学增设理学院,清华大学增设工学院,北平工学院增设电机工程系。此外,还新成立了国立西北农专与山东省立医专两校。

重视实用学科的做法不仅仅是政府发展大学教育的政策选择,而且是当时社会政治经济发展的切实需要。罗家伦1934年的演讲就充分说明了社会需求对大学人才培养方向的引导:“这一二年来,有一个可注意的现象,就是大学农、工、理三科的毕业生,出路较好,而政治、经济、法律等系的毕业生,则特别感到就事的困难。因此这几年来,青年的升学趋向也有改变,投考理、工、农三科的人比较考文、法的人来得多。”(70)他认为这是一个健康的征兆。这也与30年代以后,国民政府大力提倡大学教授实用学科教育形成了互动。

在罗家伦看来,大学应保证造就的学生一个有一个的用处,符合国家发展需要,尽管纯粹的科学研究固然也是需要的,“但是时代和环境所需要的学问也同样需要,因为做纯粹的学者,以谋对于人类知识总量的贡献虽属可贵,却不能期之于人人”(71)。

着眼于中国当时的民族存亡危机,罗家伦提出大学要对国家民族的生存问题负责,大学的课程设置不能把国外所有好的都移植过来,而应根据自己国家民族的需要有所取舍。内中的含义就是中国大学的人才培养应着眼于社会当前的需要,按照中国的实际环境,哪种研究最切、哪类人才最缺,大学就应围绕这些实际情况而办学。当时国内缺少实用技术人员与研究,大学就应该大力发展这些学科。发表该演讲时,恰逢罗家伦就任中央大学校长期间,他的论点可说是代表了当时大学学科设置变革的一个动向。深受美国现代大学理念中所表现出的实用主义倾向影响,重视并大力发展实用学科,成为20世纪30年代以后国内大学的努力方向。

重视理工农医等实学类学科的做法,也体现在留学政策中。1930年,教育部拟定《改进高等教育计划》,其中《增派国外留学生办法》规定:以后选派外国留学生,应注重自然科学及应用科学,以应国内建设的需要,并储备专科学校及大学理农工医等学院的师资。公费留学生,应视国内建设上特殊需要,斟酌派遣,每次属于理农工(包括建筑)医药的,至少应占全额十分之七。此外,对自费留学生则有“但学理农工医药教育的,应尽先叙补公费或津贴”的倾向性扶持政策。上述规定表明了政府对实学类学科的导向性指导意见。

1947年学者谢幼伟曾撰文对国内实用主义的情形做了概括:“实用主义在我国已成为学术界熟知的一个名词,远在民国初期,此学说为国人加以介绍与提倡。后实用论巨子杜威来华讲学,此一学说,曾风靡一时,为多数学者所信受。惟近数年来,此一学说表面上似少人提及,实际上侵入我国社会之各阶层,成为一般社会思想与行动上自觉或不自觉之信条。以目前状况而论,实用论在某一方面或某一意义上可谓已植根于我国。近功利,忽远效,崇便利,轻道义,惟计满足,不择手段,此为今日我国社会之写照。”(72)可见美国大学理念中的实用性、功利性在当时的影响。

留学美国长达8年之久的竺可桢则对美国大学理念的实质有着更深刻的理解。1910—1913年,竺可桢留学于美国伊利诺大学,主修农学。顺利获得学士学位后,考上哈佛大学研究生院地学系,经过5年时间的刻苦学习,于1918年夏获得博士学位,当年秋就返回国内,以实现他报效祖国的夙愿。

竺可桢对美国现代大学理念的诠释很有见地,他认识到美国大学理念是在德国经典大学理念的现代转型中产生的。尽管表面看,美国大学理念更偏重于经济与社会的实用主义原则,但经典理念奉行的学术无功利性原则也是它的另一重要组成要素。这从以下例子中可见一斑。尽管威斯康星大学范海斯校长提出的服务理念名闻遐迩,开了美国大学社会服务并与之联系紧密的先河,但他依然坚持教师的研究,特别强调学术原创性研究的重要,并为此制定相关政策。“在威斯康星,对于每一个教授而言,没有固定的需要从事教学活动的时间。这种工作量有着很大的差异。如果一名教师仅仅是一名教师而不是一位有创造力的学者,他就可能要承担相当重的教学工作。”(73)在他看来,教书匠型教师的教学与研究型教授的研究和教学有着不同的意义。教授的研究尤其是创新型研究应该是大力提倡和鼓励的,因此,当斯坦福大学邀请当时任教于威斯康星的历史学家特纳(Frederick Jackson Turner)时,范海斯校长同意他抽出一半的时间自由从事研究工作,并向全校宣布他的政策是需要任命和晋升有创造力的学者。因此,学术与服务经济社会并重成为美国大学的特色,尽管这两种力量不时发生冲突、调适,但这种相互制衡始终伴随着大学发展历程。

竺可桢主长浙江大学时,力图全面引入美国大学理念,既注重通才与专才教育共同发展,又重视大学服务社会、引领社会道德风尚及振兴科学的学术责任。他在就任浙江大学校长后的第一次演讲中就明确提出:“大学所施的教育,本来不是供给传授现成的知识,而重在开辟基本的途径,提示获得知识的方法,并且培养学生研究批判和反省的精神,以期学者有主动求知和不断研究的能力。”(74)并告诫学生:“诸君到大学来,万勿存心只要懂了一点专门技术,以为日后谋生的地步就算满足。”(75)

在他眼中,大学应该培养的人不是片面发展的专家而是既通又专的人才。具备非功利性学习研究精神且“知之甚广而在某一方面又知之甚深”的人才培养成为他办学的目标。1913—1918年在哈佛大学留学长达5年之久的竺可桢,对该期间影响哈佛甚远的爱略特与劳威尔两位校长的办学理念了然于胸。

于1909年离开哈佛,担任校长长达40年之久的爱略特曾言:“大学有三个主要的直接功能。首先是教学,其次是以书籍等形式大量汇集已获得的系统知识,第三是研究,或者是把目前的知识疆界向前推进一步,年复一年,日复一日地掌握一些新的真理。大学是教师的集合体,是知识的仓库,是真理的寻求者。”(76)

而在竺可桢求学期间执掌哈佛的劳威尔更重视教学职能。他认为:“一所伟大的大学的作用决不会由于教学而受损。大学具有两个职能,二者都是不可或缺的,不能说一个比另一个更重要,一个是储存和传递已获得的知识,另一个是增加知识。应不存在任何困难把保存旧的和好的真理与全力寻求新的真理结合起来。”(77)哈佛两位校长的办学理念对竺可桢影响甚深。

在他长校期间,浙江大学规定基础阶段各系打通,不分专业。竺可桢认为:“大学一、二年级中,工学院自宜打定数理良好基础,文法等院自宜重视文学、经济以及中外历史,以备专精。虽然彼此不可偏废,仍宜互相切磋,不限学院,庶几智识广博,而兴趣亦可昂然。”(78)在就任校长后的第一次校务会议上,提出大学各院一年级不分系的议案,议决数学、物理、化学、英文、国文、生物、通史等课程为一年级基础课。正如竺可桢在日记中提到“余之政策,数、理、化与国文、英文必须有第一等的教授”,各系、各学院纷纷派出一流师资授课。如苏步青曾教授过新生数学,王淦昌曾讲授过一年级物理课,周厚复教过新生化学,谭其骧给新生开过中国通史等。这些名教授所上的基础课程,给学子们打下厚实、宽广的学业基础,也激发了他们极大的学习热情,培养了一批日后的学术大家。我国核试验事业的开创者和组织者之一,被授予两弹一星元勋的程开甲、诺贝尔奖获得者李政道博士、理论核物理学家胡济民博士等人都是当时这种教学制度的受益者。

竺可桢执掌浙江大学后实行学分制,将课程分为公共必修、本系必修及选修三大类,规定学生在学好必修课的同时,跨系跨院自由选习课程,特别规定文科和理工科必须互选。于是,理工科学生选修唐诗宋词等文科类课程,文科类学生选习微积分、物理等理工类课程成为浙大的新气象。这就改变了以前“皆从专精及系别二点出发,学生往往感觉常识不足,又因所有课程全为规定,对于本门功课以外任何问题毫无兴趣”的现象。(79)

此外,还开设了图书馆学、声乐、音乐概论、钢琴、美术等全校性的选修课程,为学生的全面发展构建扎实的平台。学校还建立了主辅修制度,以扩大学生的专业视野并获得更为广博的知识,成为通专结合的人才。以理学院为例,化学系学生如选物理系为辅系,二年级加选高等微积分和电磁学,三年级加选光学,四年级加选近代物理。物理系学生则可选数学系、化学系、生物系及工学院的课程,有了这些课程奠定的基础,为学生们的跨学科发展提供了路径与可能性,同时,也极大发挥了综合性大学的优势。

竺可桢理想中的大学是承担学术使命与社会使命于一体的,既包含学术化的价值取向也内涵了服务社会的工具观。竺可桢认为:一个大学最主要的使命就在于能使每个毕业生孕育着一种潜力,可令其于离开校门以后,在他的学问、技术、品行、事业各方面发扬光大,既日新,日日新,又日新。这种潜力与内在精神是必须在校求学时就已经形成了。上述做法就是为培养这种能力而设置的。

在他看来“大学侧重应用科学,而置纯粹科学、人文科学于不顾,这是谋食不谋道的办法”(80)。只教学生专门技术是不够的。因此,浙大学科设置,“应包涵行上的原则之学,和行下的应用之学”(81)。这一思想也体现于浙大校歌中。起首的“大不自多,海纳江河,惟学无际,际于天地,形上谓道兮,形下谓器”就表明了竺可桢的大学办学理念。大学学科应兼收并蓄,包罗万象。

1945年,竺可桢在《我国大学教育之前途》一文中对当时功利主义的盛行做了批评:“目今我国社会,仍然充满了这种功利主义。大学里边的课程,支离破碎,只求传教有用的知识,而不注重理智的培养。大学生认定院系,不问其性情是否适合,而只问毕业后出路之好坏,待遇之厚薄。选择科目,不问其训练之价值如何,而专问其是否可应用到所选定之职业。”(82)针对这种现象,1946年教育部讨论大学组织法时,竺可桢提出将通才教育容纳在内,然而该提议未获通过。最终大学宗旨定格为“研究高深学术、养成专门人才”的表述。

对美国现代大学理念的重新解读也体现在其他一些学者的言论中。1937年5月17日胡适致翁文灏的信中明确提出:大学“为国家打长久算盘,注重国家的基本需要,不必亟亟图谋适应眼前之需要”。在他看来:“我们应提倡的,似仍在社会不注意的纯粹理论科学及领袖人才的方面。……中央研究院、北大、中基会一类的机关此时还应继续培养基本需要的人才,不必赶在人前面去求眼前的实用。无用之用,知之者稀。若吾辈不图,国家将来必蒙其祸。”(83)

在有识学者呼吁下,政府对实用主义太过泛滥的做法也有了一定认识。以留学教育政策为例,抗战后期,政府“废止以前之限制,对于有志出国深造青年,不论其所习何种科目,均酌量予以扶植,并鼓励之,惟以不降低留学生之程度”(84)。教育部经考察后认为:“科目不必予以严格之限制,因今后之需要文法人才,并不较理工人才为轻。”(85)教育部1943年10月制定《国外留学自费生派遣办法》,规定:自费生所学科目暂定习实科(包括理工医农等科)占十分之六,文科(包括文法商教育等科)占十分之四。同年12月举行了第一届自费留学生考试,最后录取327名,1944年将这批学生全部派往美国学习。其中文实比例达到了1.04∶1,计有实科160名(工科108名,理科30名,农科15名,医科7名),文科167名(商科74名,法科55名,文科28名,教育艺术10名)。(86)1946年庚款留学,实科类派遣11人,文科派遣6人,文科所占比例达35.3%,与前几年相比有了显著提高(1934年至1939年文科占派遣留学人数的比例分别为11.54%、12.50%、30%、24%、20%、25%)。(87)

从上面所举的事例中,我们可以发现,坚持纯粹学术的价值取向与倡导实用主义取向这两种不同的大学教育观时常引起冲突与制衡并一直伴随着中国大学的发展。

西方大学发展史表明,中世纪大学理念转型为德国经典大学理念再转型为美国现代大学理念是一个不断继承与超越的过程,各理念间存在着张力,这种张力推动着大学不断创新和发展。价值理念与工具理念的不断调适促进了大学的现代转型和发展。

大学理念发展与调适过程的一个重要特征就是知识本体意义的有效性向世俗意义有效性的转移,这是移出象牙塔融入社会的过程。中世纪许多学者从事科学研究的目的,是证明上帝的存在,有着厚重的救赎情怀。随着工业革命的兴起,知识本身就是目的的价值理性观和知识应该经世致用的工具理性观开始融合。这一点在经典与现代大学理念中得到了很好的诠释。美国大学理念是在经典大学理念现代化过程中产生的,两类大学理念是一脉相承,而非截然对立。

综观西方大学发展史,我们发现理念是一个不断调适的过程,而调适本身就是一种发展。德国经典大学理念是对中世纪大学理念的发展,把对知识的欲求从彼岸世界扩展到此岸世界,是知识世俗化的过程,但同时也继承了知识本位的价值理念。知识本身是有意义的观念一直存在于大学人的意识中。而美国现代大学理念则是对德国理念的调适与发展,她继承了价值理念的主体元素,将之潜意识化地存在于人们的心理中,尽管表现于外的是工具理性与实用主义,但内在追求真理的价值理念不断起着制衡的作用,使20世纪的美国大学引领了世界大学的发展。

西方大学理念在中国的导入与传播是中外教育交流的一个重要组成部分。伴随着西学东渐的逐渐展开,国人也渐渐开始认识异质异构的西方大学,从了解西方大学概况开始,揭开了西方大学理念传入的序幕。蔡元培在1910年12月出版的《教育杂志》上发表了《德意志大学之特色》的译文,这是将德国经典大学理念核心层面的内容首次介绍给国人。

就任民国首任教育总长的蔡元培还从制度层面建构起以经典大学理念为主要理论支撑的大学法规——《大学令》。而这些内容的具体实施则是蔡元培出长校长后才得以在北大实现。蔡元培引入德国经典大学理念,对北大进行了方方面面的革新,但这一植入带有一定的历史偶然性,与蔡元培的个人理想与选择密切相关。由于政治实用理性主义占据主流文化,纯粹的经典大学理念中知识具有本体意义这一核心要素很难让中国传统的“重行主义”文化所接受,仅仅一个北大或蔡元培是不可能扭转这种社会传统趋向的。不到10年的时间,在蔡元培离开北京大学后,德国经典大学理念的影响便逐渐衰退。

西方大学理念传入中国后,最终对国内大学起到主导性影响的是美国理念中的实用主义内容。尽管时势所然,为适应军事和经济需要,大学的实用性功能被放大,但与传统深厚的工具理性主义的结合,便有了国人对美国大学理念的误读与误解。一方面是国家危难形势需要大学提供实用功效,另一方面国人从自己的文化视野角度来取舍现代大学理念,将美国现代大学理念主要理解为是实用主义和直接服务社会。可以说这一影响一直延续到当下。

回眸中国近代大学发展,我们发现在其起步伊始便存在着先天不足,这种不足不仅呈现于经典大学理念与现代大学理念的双重缺失,也显现在经典大学理念与中国传统工具理性主义间的张力中。中国古代高等教育机构可以培养出以社会及民众为己任的优秀政治人才,但难以培养出像布鲁诺那样的视求真为生命目的的知识分子。知识分子并不等同于政治家,而一个完整的社会,既需要有政治家群体,也需要有知识分子阶层。

两类大学理念对中国影响的变迁值得我们深思。学术本位与实用主义本身并没有对错与好坏之分,当社会太偏向某种理念时,就需要另一种价值取向的调适。我们很难想象诸如学术腐败这样的问题会产生于奉行经典价值理念的学者群体中,同时也很难想象如果完全否定工具理性主义这种现代因素,会否走向呆滞的中世纪学术老路。健康发展的大学理念只有通过不断的吸收、调适,才能使得各种不同的理念得以平衡。

【注释】

(1)北京大学哲学系中国哲学教研室编:《中国哲学史》,北京大学出版社2003年版,第508页。

(2)梁启超著:《清代学术概论》,中国人民大学出版社2004年版,第194页。

(3)吴汝纶:《吴汝纶尺牍》,黄山书社1990年版,第97页。

(4)陈学恂主编:《中国近代教育文选》,人民教育出版社1996年版,第97页。

(5)陈学恂主编:《中国近代教育文选》,人民教育出版社1996年版,第107页。

(6)陈学恂主编:《中国近代教育文选》,人民教育出版社1996年版,第72页。

(7)根据北京大学校史研究室编:《北京大学史料》第1卷,第102页资料整理而成。

(8)朱有瓛编:《中国近代学制史料》第2辑上册,华东师范大学出版社1987年版,第78页。

(9)北京大学校史研究室编:《北京大学史料》第1卷,北京大学出版社1993年版,第153页。

(10)陈汉章,浙江象山人,清末举人,以博学著称。1907年,京师大学堂慕名请他前去教书。为博得一个京师大学堂毕业后的翰林头衔,他决定不就教席而当学生。1914年,以甲等第一名毕业。翰林没当上,却成了一位朴学权威。

(11)蔡建国:《蔡元培与近代中国》,上海社会科学院出版社1997年版,第94页。

(12)黄炎培:《吾师蔡孑民先生哀悼辞》,陈平原编:《追忆蔡元培》,中国广播电视出版社1997年版,第116页。

(13)根据费路(Roland Felber):《蔡元培在德国莱比锡大学》,蔡元培研究会编:《论蔡元培》,旅游教育出版社1989年版,第461—463页,及田正平:《留学生与中国教育近代化》,广东教育出版社1996年版,第198页资料整理。

(14)引文中的本世纪指19世纪。

(15)[英]梅尔茨:《19世纪欧洲思想史》第1卷,商务印书馆1999年版,第189页。

(16)巴留岑:《德意志大学之特色》,载《教育杂志》第2年第11期。本页未注明出处的,均引自该文。

(17)高平叔编:《蔡元培全集》第5卷,中华书局1984年版,第479页。

(18)[日]吉田熊次著:《德国教育之精神》,上海商务印书馆1916年版,第19页。

(19)高平叔编:《蔡元培全集》第3卷,中华书局1984年版,第150页。

(20)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第262页。

(21)高平叔编:《蔡元培全集》第3卷,中华书局1984年版,第149—150页。

(22)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第42页。

(23)高平叔编:《蔡元培全集》第3卷,中华书局1984年版,第150页。

(24)高平叔编:《蔡元培全集》第3卷,中华书局1984年版,第5页。

(25)陈洪捷著:《德国古典大学观及其对中国的影响》(修订版),北京大学出版社2006年版,第198页。

(26)鲍尔生著:《德国教育史》,滕大春等译,人民教育出版社1986年版,第125页。

(27)鲍尔生著:《德国教育史》,滕大春等译,人民教育出版社1986年版,第126页。

(28)陈洪捷著:《德国古典大学观及其对中国的影响》(修订版),北京大学出版社2006年版,第200页。

(29)马元材、非百:《曦园回忆录》之三,1982年10月30日《团结报》。

(30)转引自张宝明著:《启蒙与革命》,学林出版社1998年版,第89页。

(31)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第3辑·教育),江苏古籍出版社1992年版,第799页。

(32)《中华教育改进社第四次社务报告》,1925年6月。名单后标有*者为留美生,名单中“—”处表示未定或不详。

(33)田正平:《留学生与中国教育近代化》,广东教育出版社1996年版,第395页。

(34)《竺可桢日记》,人民出版社1984年版,第37页。

(35)郑若谷编:《大学教育的理想》,著者书店1933年版,第30页。

(36)郑若谷编:《大学教育的理想》,著者书店1933年版,第37页。

(37)孟宪承:《大学教育》,商务印书馆1933年版,第7页。

(38)《清华大学校史稿》,中华书局1981年版,第68—69页。

(39)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第79页。

(40)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第79页。

(41)北京大学校史研究室编:《北京大学史料》第2卷,北京大学出版社1993年版,第3227页。

(42)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第79页。

(43)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第79页。

(44)北京大学校史研究室编:《北京大学史料》第2卷,北京大学出版社1993年版,第3227页。

(45)高平叔编:《蔡元培全集》第3卷,中华书局1984年版,第444页。

(46)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第79页。

(47)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第65页。

(48)高平叔编:《蔡元培全集》第4卷,中华书局1984年版,第66页。

(49)《哈佛大学的“总考和导师制”的沿革》,鲁继曾,《大夏大学6周纪念特刊》86期;《美国大学教育的新趋势》,曹寿昌翻译,《现代学生杂志》创刊号;《欧美各国学生之特色》,天民,《学生杂志》第5卷2、3、5号;《哥伦比亚大学职业教育科之内容》,邓恩润,《教育与人生》29期,1924年5月5日;《美国学校的组织和学科》,陈兆蘅,《教育业刊》2卷5集,1921年10月;《美国大学教授法》,何炳松,《教育业刊》1卷4集,1920年12月;《论近今美国高等学校之改良编制》[美]冯楷,《教育公报》1、2期,1914年6月7日;《论大学扩张制》,威斯康星大学扩张部部长路易斯来译,《教育公报》第5年第7期,1918年;《美国波士顿大学职业指导科》,秦之衔,《教育与职业》,第15期,1919年;《美国大学专门与师范学校之图书科》,陈新民,《教育公报》第7年8、9期,1920年;《美国辛辛拿地(Cincinati)大学之工读协作制》,钟道绩,《教育丛刊》第2卷4集,1921年;《美国的大学企业》,田永义,《社会与教育》,第1卷4期,1930年。

(50)许美德:《中国大学1895—1995:一个文化冲突的世纪》,教育科学出版社2000年版,第78页。

(51)朱斐主编:《东南大学史》第1卷,东南大学出版社1991年版,第99页。

(52)南京大学档案馆编:《南大百年实录》上卷《中央大学史料选》,南京大学出版社2002年版,第117页。

(53)梅光迪:《九年后之回忆》,《国风》第9号,1932年11月。

(54)John S.Brubacher&Wills Rudy.Higher Education in Transition.Harper&Row Publisher,1976,161.

(55)王德滋主编:《南京大学百年史》,南京大学出版社2002年版,第111页。

(56)康健:《当代教育发展的重大课题》,南京大学出版社1990年版,第261页。

(57)康健:《当代教育发展的重大课题》,南京大学出版社1990年版,第263页。

(58)黄炎培著:《黄炎培教育文集》第2卷,中国文史出版社1994年版,第92页。

(59)郭秉文著:《中国教育制度沿革史》,商务印书馆1922年版,第147—148页。

(60)郭秉文著:《中国现今教育问题之一》,《东方杂志》第12卷第1号,1915年1月。

(61)郭秉文著:《中国教育制度沿革史》,商务印书馆1922年版,第151页。

(62)朱有瓛编:《中国近代学制史料》第3辑下册,华东师范大学出版社1987年版,第649页。

(63)朱有瓛编:《中国近代学制史料》第3辑下册,华东师范大学出版社1987年版,第650页。

(64)转引自冒荣著:《至平至善鸿声东南——东南大学校长郭秉文》,山东教育出版社2004年版,第42页。

(65)南京大学档案馆编:《南大百年实录》上卷《中央大学史料选》,南京大学出版社2002年版,第127页。

(66)《八年欧美考察教育团报告》,商务印书馆1920年版,第8章第2页。

(67)邹秉文:《吾国新学制与此后之农业教育》,《新教育》1922年第3期。

(68)南京大学档案馆编:《南大百年实录》上卷《中央大学史料选》,南京大学出版社2002年版,第203页。

(69)教育部参事处编:《教育法令汇编》第1册,上海商务印书馆1936年版,第142页。

(70)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第5辑·第一编教育(一)),江苏古籍出版社1994年版,第293页。

(71)中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》(第5辑·第一编教育(一)),江苏古籍出版社1994年版,第289页。

(72)杨寿堪、王成兵著:《实用主义在中国》,首都师范大学出版社2002年版,第91页。

(73)罗杰·L.盖格:《增进知识——美国研究型大学的发展(1900—1940)》,河北大学出版社2008年版,第73—74页。

(74)竺可桢:《大学教育之主要方针》,《国立浙江大学校刊》1936年第248期。

(75)张彬著:《倡言求实,培育英才——浙江大学校长竺可桢》,山东教育出版社2004年版,第153页。

(76)王英杰:《大学校长与大学的改革和发展——哈佛大学的经验》,《比较教育研究》1993年第5期。

(77)王英杰:《大学校长与大学的改革和发展——哈佛大学的经验》,《比较教育研究》1993年第5期。

(78)浙江大学教育研究室编:《浙大教育文选》,浙江大学出版社1987年版,第59页。

(79)张彬著:《倡言求实,培育英才——浙江大学校长竺可桢》,山东教育出版社2004年版,第161页。

(80)竺可桢:《新生谈话会训辞》,《浙大日刊》1936年9月23日。

(81)浙江大学史编辑室:《浙江大学校史稿》,1982年版,第101页。

(82)1945年9月23日《大公报》。

(83)桑逢康著:《胡适在北大》,文化艺术出版社2007年版,第129页。

(84)刘晓琴著:《中国近代留英教育史》,南开大学出版社2005年版,第298页。

(85)中国国民党中央委员会党史史料编纂委员会编:《革命文献》,该会1967—1978年陆续出版,第58辑,“抗战时期教育”,第215页。

(86)李华兴主编:《民国教育史》,上海教育出版社1997年版,第568页。

(87)刘晓琴著:《中国近代留英教育史》,南开大学出版社2005年版,第361页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。