托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas,1225—1274)被公认是中古基督教思想最伟大的代表人物。他的学说被教会定为天主教的官方教义,享有至高无上的权威地位。萨基正确地指出,阿奎那的社会理论与西罗马帝国崩溃后西欧形成的新的社会秩序是完全吻合的[22]。因此,为了理解阿奎那,我们首先应该了解新秩序的基本情况。

从奥古斯丁到阿奎那的八个多世纪间,西欧发生一系列重大事件,其中头等重要的是封建制的建立和教会支配地位的确立。

封建制是罗马因素(隶农制)与日耳曼因素(军事等级制和农村公社)汇合的产物。另按汤普逊的看法,罗马贡献了财产的关系,日耳曼人贡献了人身的关系。它们的结合形成了封建制度的主要性质[23]。通过层层分封土地和人民而形成的封建领主制是一个不同的社会阶级有着严格的划分、各自的权利与义务有着细致的规定的等级制。奈斯比特(R.Nisbet)写道:“在这种等级制中每一个人的活动是根据其社会身份而规定的。团体与从属是中古事务模式的核心。整体秩序被认为是诸团体所共同趋向的团结;个人的职责是侍奉他们所在的社团,不论是修道院、行业公会、大学、庄园、采邑或宗族。中世纪的哲学家将社会视为巨大的链条,从处于最底层的最单纯的机体一直联系到处于极顶的上帝,每一个环节无论多么微不足道,在神圣的链条中都至关重要。”[24]

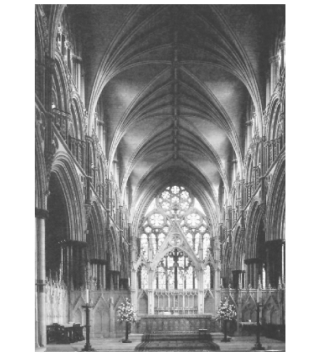

在罗马陷落后,教会逐渐接过领导社会的责任。有些责任是强加在教会身上的,但教会是主动地而非被动地接受它们的。“教会逐渐意识到它所已承担的任务的真正性质。它逐渐认识到:它是一个世界性的机构,因而必须组织一种世界性的行政制度。”[25]教会独占着教育的力量,在罗马遭蛮族蹂躏的黑暗时期,教会担负起重建文化的重任,并以卓绝的努力赢得蛮族的归附。另一个关键是,教会成长为一个大地主,教皇则是最大的领主,这使它实际上成为封建经济结构的最重要的支柱之一。中古的现实是诸侯林立,分崩离析,封建贵族没有任何政治一统的联系,但中古的观念却是世界帝国和世界教会的,因为“教会拥有教理的一致性,赋予它包罗万象的力量,这种世俗的与精神上的力量的结合造成了教会的教理与封建社会之间的完整的协调一致”[26]。从9世纪到13世纪,虽然教权与政权在不同时期和不同地区有过互争雄长的局面,但大致说来,这是一个教权逐渐上升终于达到顶峰的过程。教皇格雷戈里七世(GregoryⅦ,1020?—1085)曾成功地宣布剥夺亨利四世在意大利和德意志的君权,解除臣民对他的效忠誓约,并迫使亨利四世前往教皇所在地卡诺莎堡请罪。英诺森三世(InnocentiusⅢ,1160—1216)更使教皇的权力达到顶点。他有力量决定帝国皇帝谁有继承权,能使英王自认是教皇附庸。他的教义是:“主交给彼得治理的不仅是整个教会,而且是整个世界。”[27]教权的上升也使教会越发全面和深入地卷入与封建体系的纠缠中,越发积极地致力于世俗事务。这也是情势所然,事利所诱,纵使有专心于教务的主教与教皇,要想局限其活动于纯宗教范围内,而不涉及世俗领域亦是不可能的。在这场围绕教会财产和圣职授受的斗争里,最大的得益者是封建化的主教,教会世俗财产的控制权大部分落在他们手里,他们成为宗教王公而把他们的主教区土地看作自己的封建财产。结果,一个地方的主教既是一地的宗教领袖,也是当地的封建王公、执政官和司法官。中世纪的教堂则是这种圣俗一体且包罗万象的最突出的象征。一方面它是神权的所在,天国在世间的代表,哥特式教堂的建筑完美体现了这一原则(参图3.1 和图3.2)。高耸入云的尖塔喻示通向天堂的道路;巨大的柱墩、柱墩上放射式的肋架券及其支撑的又高又尖的拱顶,产生了生机盎然的向上动势,给人以向上攀缘而得救的希望。中世纪的哥特式主教堂之高,令人生出敬畏;它高耸于城市的上空,对于四周匍匐着的矮小的市民住宅和店铺,它又像一只母鸡把幼雏保护在羽翼之下[28]。因此另一方面,教堂也代表了对世俗世界的管理和照料。汤普逊称,一所中世纪的大教堂也是一个规模宏大的社会企业,是社会各阶级和各种地位的人们都感兴趣和自豪的对象,“因为教堂是当地社会中的最大而又最好的建筑物,又是一所大家都有一份和共同的利益的建筑物,所以它用于许多世俗目的方面”:在战争期间人们到那里避难;在和平时期它是社会的和贸易的中心;磨谷和酿酒有时在教堂内进行;冬季食粮和干草储藏在那里;在庆祝节日,假面剧和宗教剧在教堂演出,在一个没有世俗艺术和音乐的世界里,教堂中的壁画、花玻璃、灯盏和蜡烛的亮光,教士袍服的颜色和焚香的气味,都给人以情感和审美的享受。汤普逊因此而断言,“中世纪教会,曾使它的建筑物社会化”[29],其实质是教会兼有灵魂拯救和人间事功的双重权能,因此教堂不只让人心生敬畏,更令人情有所归。

教会日益与封建体系一体化的新的现实需要经院学者拿出适当的解释和辩护。直到现在为止,支配基督教思想的最大权威还是柏拉图主义者奥古斯丁。在他那里,天国与地国、教会与世俗政权顽固地相互对立着,对政治的看法是悲观和无奈的,理性的地位晦暗不明。如果说奥古斯丁对人生的解释曾一度适合于中古早期人们的超俗思想,那么现在,这个学说所反映的历史条件已经部分改变了。在阿奎那时代,曾经长期被忽视的亚里士多德的一些著作又开始为学者所接触。就在人们对自己做的工作感到自豪、理智的热情开始在西欧蔓延开来之际,亚里士多德思想的复兴,为思想把握历史生活和政治生活的新近发展提供了适当的方法。经院学者在亚里士多德的著作中发现了他们想要的几乎所有的东西。于是,阿奎那着手调和理性与天启,使基督教教义与渐趋活跃的古典思想及异端哲学有所折中,将亚里士多德主义与奥古斯丁思想及圣经信条相配合做成综合体系。这一时期被西方学者恰当地称为经院哲学的古典时期[30]。

图3.1 :德国科隆主教堂,从12世纪开始建造,直至建成达600年之久,高耸入云的尖塔,象征着通向天国的道路,是多少代人将得救的希望和对天国的热情所筑的天梯。它的钟塔高157米,大厅长144米,总宽45米,高43.5米,是最大的哥特式主教堂之一。它高高耸起在城市的上空,俯瞰匍匐在它周围的低矮的民宅和商铺,既代表了至高无上的神权,具有圣父的威严;又象征圣母的慈爱,承担对世俗世界的管理和照料。套用奥古斯丁的语言,教堂是地上的天上之城。它的尖塔飞向天国,而它的大厅坐在世间。

图3.2:英国林肯主教堂(Lincoln Cathedral)的大厅,飞跃的石拱券和飞扶壁凌空托起高耸的中厅,抬起中世纪的“玻璃幕墙”(花窗),产生生机盎然的向上翻腾的动势,给人以向上攀缘以期触摸上帝脸庞获得神恩的希望。

当我们将中古经典的社会思想与早期基督教社会思想两相比较时,令人耳目一新的是天国与尘世之对立的缓和。奥古斯丁将人类社会有机体的理想置于来世,置于由选民组成的永恒的共同体之中,而在阿奎那的著作中它已变成了尘世社会的理想。先前专指基督信众的联合体的有机社会观,现在亦适用于社会本身。社会仍然是一个神性的实体,但同时也是一个功利的实体。神学始与政治学和解,理想始与现实调和。天国的等级关系与尘世封建制是同构的。

两种秩序的对立在早期基督教是基于天恩与人性(原罪说)的对立。但阿奎那理论的基本点是“天恩不夺走人性而只会使人性完善”[31]。这个著名公式所表示的意思是:人性的价值和真理不一定由于有了较高的价值和真理的发现而丧失其意义。应力求看出并了解人类的活动和思想的整个范围,给人生的每一方面都留有地位,但同时又把它们分派在一个有秩序的体系中,这是一种怎样的体系?阿奎那认为这是一个包括神法、自然法与人法,使天恩与人性皆得到体现的宇宙秩序的大全体系。

支配这个秩序体系的最高的原则是永恒法。“永恒法不外乎是被认为指导一切行动和动作的神的智慧所抱有的理想。”[32]天地万物,皆隶属于神辖范围,故都受永恒法支配和调整,但只有上帝才知道作为整体的永恒法。

永恒法之下是自然法(lex naturale)。虽然凡人无力知道自然法的整体,但可以凭着上帝所赋予的理性能力了解其中的部分内容,“理性动物对永恒法的这种参与就是自然法”,“自然法不外乎是永恒法对理性动物的关系”[33]。阿奎那将自然法规定为人身上存在的一种与一切实体共有的趋吉向善的自然而发的倾向。这样,人的自我保护的自然本能、性关系和抚养后代的本能、求知(了解有关上帝的事实)的天然欲望、希望过社会生活的自然倾向等都被视为是善的,是自然法的内容[34]。这种观点本质上是功利主义的和理性主义的,因为他认为:“人天然爱好的一切行为都与自然法有关;而在这类行动中,力求按理性行事乃是人所特有的。”[35]这样,自然法就成为一座桥梁,由此而可跨越把人与上帝、尘世与天国、政治学与神学隔开的鸿沟。世俗社会与政治国家不再被解释为人性败坏的结果,阿奎那追随亚里士多德,而从人的本性中得出国家的观念。他一再重复亚氏的名言:人天生是政治的和社会的动物;人受神法、理性和政治权威这三重秩序的支配。如果人天生是个离群索居的动物,那只要有理性的秩序和天启法的秩序就足够了,但人是个政治动物。如果他想达到他的适当目的以及人生与德行的最高形式,他就必须参加政治生活,锻炼政治道德[36]。阿奎那竭力要使国家和政治具有一种独立的价值和纲领,势必导出这样一个结论:政治权威具有一种不依存于宗教(神法)的本身的价值。它体现了自然的秩序和理性的秩序。这意味着甚至一个非基督教国家也赋有一种实在的价值,这与奥古斯丁关于非基督教国家是地上之城与罪恶行为的体现这一想法相去甚远。但对阿奎那来说,政治义务虽以人的本性(自然法)为基础,但政治所培育的公民道德并未穷尽人类的使命,人作为尘世的动物实现了自己的目的,他还有更高的使命,那就是灵魂的拯救(神法)。因此,政治义务最后以宗教义务为依归,自然法以永恒法为依归;天恩不夺走本性,本性当然也不会取消天恩,本性需要天恩来加以改善。亚里士多德在把城邦视为人的自然本性的完成与终结时提出了一种自然目的论,在奥古斯丁的天恩救世说里则包含了一种历史目的论,但这两者一直没有联系。阿奎那的自然法的国家论在一个宇宙秩序体系中将这一个附属于另一个之下,“从而完成了从未尝试过的古代世界观和基督教世界观最深刻、最广泛的结合”[37]。

在自然法之下,也即最后一种法是人法(lex humana)。阿奎那把人法定义为:“一种以公共利益为目的的合乎理性的法令,它是由负责管理社会的人制定和颁布的。”[38]阿奎那认为人为法(即实定法)的有效性取决于它的正义性;唯符合理性者才可说是合乎正义的;而理性的法则即自然法,因此人法来自自然法,且仅在符合自然法时才是合法有效的[39]。

阿奎那固然把自然人性的某些要求提升为自然法,但他强调的不是权利而是义务,不是个人幸福而是公共利益。他同样把是否以公共利益为目标视为人法之合法与否的根据。根据这一原则,如果法律缺乏这种目标,它就没有责成人们担负义务的力量,故结论是:不法的命令没有拘束力,对昏君必须加以反抗。阿奎那为他这一相当激进的观点引经据典加以辩护,“因为,在《使徒行传》中说(第五章第二十九节):‘顺从神而不顺从人,是应当的’”[40]。在这里,我们再一次看到政治隶属于伦理并为最高伦理价值辩护的主导倾向。这个最高的东西就是这宇宙秩序所由产生的唯一原因及全体趋向的终极目标,这样我们就又回到了那指导宇宙中一切运动和活动的神的理性和智慧,神的智慧为一切活动都留有地位,同时又把它们按其与最高价值的关系安排在一个等级秩序的体系中。

这种宇宙结构的等级秩序也是人类社会世界的秩序。阿奎那视等级次第与秩序是同义词,这自然反映了中古教会等级制和领主等级制的现实,但阿奎那思想另外还有两个来源:其一是基督教正统的观点,即一切权力来自上帝(唯一者);其二是亚里士多德的人生而不平等、故组织为功能互补的有机体和贵贱臣属关系的观点。社会是个有机体,在阿奎那看来,这不仅指社会各部分的相互依存,指这种依存联结而成的统一体,更主要指这种有机体的分层结构,低层部分依赖于高层部分的必要性。对身体而言,头是产生感觉的来源;对社会来说,没有权威就是一具死尸。此外,社会实体的不同部分对于整体生命的重要性亦不相同,因此社会要有阶级的划分和等级的安排。每一个体根据全体的计划有一确定的功能承担,而且仅当他遵从在上者的旨意才能完成好其任务。每个人在结构中的地位,不仅是按全体的目标予以确定的,并且一旦确定便永不可加以改变,否则就会导致全体的瓦解。在这里我们批评柏拉图、亚里士多德的理由同样适用于阿奎那,分工的必要性不能成为证明身份等级制之合法性的根据。

阿奎那不知疲倦地强调人天生是政治的和社会的动物,这个命题来自亚里士多德,但在中世纪它包含的意义似乎更丰富。从本性讲不能自足的个人,不仅必须生活在家庭、地方社团和国家之中,而且还必须生活在某种契约团体中。这是我们在了解中古社会时必须注意的重要之点。中古的政治既是高度约束的,又是极其分散和多元的。其社会制度既有垂直的臣属依附关联,又广泛存在水平的契约关系。家臣隶属于领主,但他也从其所从属的社团、从社会合法的渠道和契约团体获得其应有的地位,其主人也必须承认这种地位。

13世纪是中古封建社会的鼎盛时期,同时也是中古欧洲开始向近代欧洲转变的时期。托马斯·阿奎那是站在这一历史十字路口的人。一方面,教会的地位已趋极盛,基督教无论在精神事务方面还是在世俗事务方面都发挥着重大作用,世界帝国和全教会(基督教世界)的理想还在欧洲人的心头活跃;另一方面,近代民族正在逐渐形成,近代主权国家的观念也正从法国和意大利南部出发,走上其遍及欧洲的道路。阿奎那如实地对待当代生活的新经验,因此在他把亚里士多德引进基督教世界的工作中,不难发现有许多经验的、合理的思考。但这不应当让我们受到蒙蔽而看不见阿奎那思想的究极的神学背景,他恢复了政治学的价值,但人的最终目的,即无上的福祉,只有在来世才能达到,并将完全在于沉思;他把理性提高到了基督教会从不曾许可的地位,但其体系的压顶石仍是天启。他的社会有机体论意在使现存的社会秩序合法化、永久化。这一切表明,他终究是按基督教的立场来阐述和改造亚里士多德的。

【注释】

[1]汤普逊(J.Westfall Thompson,1869—1942):《中世纪经济社会史》下卷,第261页,商务印书馆,北京,1997年。

[2]参罗素:《西方哲学史》上卷,第410页。

[3]转引自汉默顿编:《西方名著提要·历史学部分》,第117页,商务印书馆,北京,1987年。

[4]参同上书,第178页。

[5]罗素:《西方哲学史》上卷,第410页。

[6]欧利根(Origen,185?—254?):古代基督教著名的希腊教父之一、《圣经》学者,其学说后被视为异教学说。

[7]普罗提诺(Plotinus,205?—270):新柏拉图主义创始人。

[8]文德尔班:《哲学史教程》上卷,第354—355页。

[9]布克哈特(Burckhardt,1818—1897):《意大利文艺复兴时期的文化》,第134页,商务印书馆,北京,1979年。

[10]参于海、王小平译:《奥古斯丁》,序言,中国社会科学出版社,北京,1992年。

[11]汤普逊:《中世纪经济社会史》下卷,第286页。

[12]文德尔班:《哲学史教程》上卷,第350页。

[13]Saint Augustine,The City of God,translated by Marcus Duds,New York:Random House,1978,Book 14,Chapter 28.

[14]Ibid.,Chapter 1.

[15]Saint Augustine,The City of God,Book 18,Chapter 2.

[16]Ibid.,Book 22,Chapter 30.

[17]参罗素:《西方哲学史》上卷,第381页。

[18]塔提安(Tatianus,120?—175,基督教早期的护教士)致狄欧根尼塔的一封信,转引自Jerzy Szacki:History of Sociological Thought,p.20。

[19]参罗素:《西方哲学史》上卷,第413—418页。

[20]参博登海默:《法理学——法哲学及其方法》第23—24页。

[21]穆尔(G.F.Moore):《基督教简史》,第164页,商务印书馆,北京,1981年。

[22]Jerzy Szacki:History of Sociological Thought,p.22.

[23]汤普逊:《中世纪经济社会史》下卷,第325页。

[24]奈斯比特:《社会哲学家:西方思想中的团体和冲突》,第192页,转引自Jerzy Szacki:History of Sociological Thought,p.23。

[25]汤普逊:《中世纪经济社会史》下卷,第263页。

[26]罗尔:《经济思想史》第43页。

[27]转引自摩尔:《基督教简史》,第173页。

[28]陈志华:《外国古建筑二十讲》,第88页,三联书店,北京,2002年。

[29]汤普逊:《中世纪经济社会史》下卷,第293—294页。

[30]参熊彼特:《经济分析史》第1卷,第137页。

[31]《阿奎那政治著作选》,第12页,商务印书馆,北京,1987年。

[32]同上书,第111页。

[33]同上书,第107页。

[34]《阿奎那政治著作选》,第112页。

[35]同上。

[36]同上书,第16、104页。

[37]文德尔班:《哲学史教程》上卷,第438页。

[38]转引自博登海默:《法理学——法哲学及其方法》,第27页;并参《阿奎那政治著作选》,第117页。

[39]《阿奎那政治著作选》,第116页。

[40]《阿奎那政治著作选》,第121页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。