第二节 贸易与环境关系的论述

贸易与环境的关系问题是当今国际经济学界的一个重要问题。贸易与环境相互关系的经济学研究最早始于20世纪70年代,从单一的研究自由贸易的环境效应和环境政策对贸易的影响逐渐发展到环境规制对国际竞争力和产业选址的影响。

在贸易与环境的实证研究领域有大量的文献,Levinson(1996)(3)、Xing和Kolstad (1996)(4)和Beghin和Potier(1997)(5)对此做了出色的回顾和综述。总的来说,已有的实证研究多数是对贸易与环境理论研究领域存在的各种争论进行检验。从研究的主要技术手段看,主要以CGE模型和回归分析为主;从研究对象来看,发达国家占了绝大多数,也有部分针对发展中国家,如对中国、越南、印尼等的研究。这些实证研究表明,如果将环境规制视为外生变量,贸易模式、投资和企业选址很少或没有影响,“污染避难所假说”无法证实,不必担心竞争力问题。若将环境规制作为内生变量,则其对贸易流和产业选址就有显著影响。

一、贸易自由化对环境的影响

归纳起来,关于贸易自由化对环境的影响问题目前主要有以下三种观点:

(一)贸易有害论

环保主义者认为国际贸易对环境保护有消极影响。经济学家哈丁著名的“公地的悲剧”可谓是环保主义者观点最有力的实证。美国学者威廉·福格特和生态学家保罗·R·埃利希等以罗马俱乐部为思想库,在1972年发表的《增长的极限》一书中,提出了“零增长论”。他们预测,如果经济增长持续下去,自然资源,尤其是不可再生资源将面临耗竭的危险。如果污染得不到控制,环境将难以承受重负,除非人类的经济活动受到约束,短期内经济增长和环境是矛盾的两个方面。在“零增长论”的基础上,又有的学者提出了“环境保护第一主义”、“人类返回到大自然里去”等主张。

贸易有害论持有者普遍认为,在缺乏有效环境保护政策的情况下,贸易活动促进了生产和消费的非持续性增长,通过不断扩大的生产和消费活动以及污染贸易品的运输,加剧了环境的恶化。其主要表现在以下几个方面:

1.贸易增长并不利于环境保护

环保主义者提出了规模效应假说,认为贸易扩大了经济规模,从而对环境产生更大的压力:随着经济规模的扩大,自然资源,如能源、木材及水资源的使用增加,并带来空气和水污染排放的上升,因为有更多废物或有毒物质从大规模生产活动中释放出来。而且,贸易自由化通过专业化生产和规模经济改变了生产资源的再配置,集中的生产活动对环境产生了更大的压力。

贸易增长带来收入水平提高,进一步也增加了消费活动,全球资源使用量和废弃物都随之上升。因此,在很多情况下,贸易自由化所带来的经济增长,本身可能导致污染的上升与自然资源的非可持续性利用。

2.贸易扩散了污染

佩西格1975年研究了没有环境政策的条件下贸易的福利效应。他引入环境要素,扩展了H-O模型,甲国分工生产污染密集型产品A,乙国专门生产清洁产品B。即使甲国生产产品A造成的污染局限在当地,污染还是可间接出口出去。由于贸易增进的福利为环境的退化所抵消,甲国倾向于限制贸易、减少生产,乙国从贸易中受惠多而希望扩大贸易和生产。其研究认为甲国生产下降和乙国生产扩大的结果,污染从甲国转移到乙国。

3.自由贸易对环境的直接损害

自由贸易也有助于有害物质跨境转移,从而损害输入国的生态环境和健康;自由贸易还助长了濒危物种贸易,导致生物多样性丧失等。

环保主义学者认为国民福利优先于经济发展,应寻求社会政策来扭转环境退化,强调需要用贸易保护措施支持国内环境目标。为此强调以政府干预和贸易壁垒来保护环境,对全球自由市场和自由贸易提出了挑战。

(二)贸易有益论

自由贸易主义者认为,贸易不是产生环境问题的根源,自由贸易不但不与环境相冲突,还可以促进环境保护。他们提出了“经济发展决定论”,认为从福利经济学的角度来看,自由贸易有助于实现环境资源在全球范围内的最优配置,从而保证生产活动能够按照最有效的方式进行。自由贸易通过提高收入使人们有更多的资源和技术来改善环境,还有助于增加有利于环保的清洁产品、服务和技术的交换。

1.贸易通过提高收入而改善环境

根据比较优势理论,贸易是各国利用其具有比较优势的资源从事商品和劳务的专业化生产,每个国家都以既定的投入生产出最大化产量,或者说既定产量的资源消耗最小化,这有利于环境保护。贸易的增长和收入水平的提高,最终带来环境的改善。高水平的国民收入为治理环境污染、节约能源及采用环境技术等提供了必要的资金保障。而且收入的提高,一般还伴随着对环境质量的关注上升和环保意识的增强,这也有利于环境保护。

2.自由贸易促进资源的有效配置

当产品价格能正确反映生产和流通中各要素的真实成本时,资源就会得到有效的配置;相反,价格扭曲则可能导致资源的过度开发和过早的枯竭。但是只有通过自由贸易才能使价格反映其真实成本。因此,开放的贸易体制与自由化政策相结合,可以减少价格扭曲。

3.贸易推动清洁技术的传播

实行开放贸易体制的国家才可能是对清洁技术的传播开放的国家,从而更有利于开展环境保护。例如,世界银行一项研究发明,木浆生产采用清洁技术,在十多年里将污染降低了10%~20%,这说明贸易开放与环境保护是一致的。

自由贸易主义者和环保主义者对贸易与环境的关系看法不一,往往都只强调了问题的一个方面。环保主义学者对自由贸易的批判集中于自由贸易的负效应,而忽视了自由贸易提供的福利增加和环境改善。另一方面,自由贸易推崇者则集中强调自由贸易带来的效率提高和社会福利上升,认为生产的扩大使收入上升、从而提高人们对环境产品的需求,并且贸易增加了“清洁”产品扩散的机会。二者都偏向于某个极端。一般而言,贸易对环境有正负两方面效应,由于各国环境资源禀赋千差万别,自由贸易促进资源在世界范围内的有效配置,形成生产和消费活动的重新配置,从而使实现环境目标所付出的代价低于各国自给自足的情形,进而能促进一国经济发展和福利增进。同时,由于市场失灵和政府干预的失败,贸易的扩大仍可能产生不利于环境的负效应。此外,自由贸易主义者与环保主义者之间观点的对立,反映的深层次是发达国家与发展中国家之间利益的对立。发达国家制定的环境保护措施和高的环境标准,很容易成为贸易保护主义的工具,严重地影响发展中国家的出口。发达国家与发展中国家的分歧,一方面是发达国家要维护在贸易中的既得利益和日趋衰弱的夕阳产业;另一方面是发展中国家要走一条可持续的发展道路,在发展中保护环境,提升在国际市场上的竞争实力。

(三)复杂关系论

这也是目前主流的经济学观点,认为贸易与环境之间是一种复杂的关系。

1.贸易的环境效应的理论分析

目前较为权威的和具有代表性的关于贸易的环境效应的分析框架是Grossman和Krueger(1991)(6)提出的,他们在对NAFTA的环境效应的分析和研究中,把贸易对环境的影响分解为相互关联的三个效应:结构效应(composition effect)、规模效应(scale effect)和技术效应(technique effect)。

结构效应产生于贸易活动所导致的全球范围内的专业化分工。也就是说,开展贸易活动之后,原来自给自足的国家会专业化生产其具有比较优势的产品并出口,而进口其他产品。专业化分工和生产提高了生产活动的效率和规模效应,提高了各国的福利水平。而对于一国的环境来说,如果扩大的出口部门的生产活动的平均污染程度低于规模缩小的进口竞争部门,则该国的结构效应就是正的,反之则是负的(7)。因为一个国家的出口就是另一个国家的进口,不可能所有的国家都专业化于相对“清洁”的产业。因此,不管各国比较优势的基础是什么,国际贸易在世界范围内对污染产业进行了重新分配,将污染问题从在“清洁”产业方面具有比较优势的国家转移到比较优势为较污染的产业的国家。

第二个是规模效应。在生产活动的污染系数一定和产业结构的布局一定的情况下,国际贸易促进了经济活动规模的扩大,增加了对环境的污染。因此,在污染系数和生产布局一定的情况下,贸易的发展对环境影响的规模效应是负的,也就是说对环境是有害的。

贸易对环境的影响的技术效应指的是,随着人均收入水平的提高,生产单位产品所造成的环境污染程度降低。随着收入的提高,人们对洁净环境的偏好增加,对“洁净环境”这种特殊产品的需求也增加了,人们愿意支付更多的钱购买以对环境负责的方式生产的产品。在不存在“政治失灵”的情况下,随着收入水平的提高,各国将实施更加严格的环境标准与法规,使生产单位产品对环境的污染程度下降,促使环境改善。

贸易活动对环境状况的影响是三种效应之和,而不是单独某一种效应。

OECD(1994)(8)将贸易的环境影响分为:产品影响、技术影响、结构影响与规模影响四个方面,补充了有关贸易产品的环境影响分析。Panayotou(2000)(9)则将贸易的环境效应归纳为五种:规模效应、结构效应、技术效应、收入效应以及法规效应等,其中关于收入效应的分析是对规模效应分析的补充与完善,并进一步提出了规模协定对环境的影响问题。

最早用贸易模型对贸易对环境的影响进行研究的是Copeland和Taylor(1994)(10)。他们在模型里将国家分为两组:北方国家(发达国家)和南方国方(发展中国家),将产品根据污染程度的不同进行分类,假设污染只局限在本国,也就是说,国内生产造成的污染问题只局限在国内,不具有全球性,也不会跨境转移。同时假设两种类型国家的政府都使用征收污染税的方式来控制污染,所不同的只是北方国家的税率高而南方国家的税率低。随着南方国家和北方国家进行贸易,双方国内都会发生一系列的调整过程。首先,各国的工业布局将发生变化。由于收入水平的不同,各国工业布局的调整方向也不一样,北方国家的污染工业规模缩小而南方国家的污染工业规模将扩大(11)。布局效应使北方国家的污染减轻而南方国家的污染加重。而从规模效应的角度来说,由于贸易促使经济活动扩张,对各国的环境都是不利的。同时,贸易提高了各国的福利水平,人们的收入增加,提高了人们对环境清洁产品支付的意愿;政府将会提高污染税率(假设政府代表全体人民的共同利益),企业出于自身利益的考虑就会在生产过程中采用更多的污染控制设备和措施。这样,从技术效应的角度看,单位产品生产造成的污染下降。

他们的研究表明:如果对洁净环境需求的增长速度超过收入的增长速度,从理论上讲,技术效应有可能抵消规模效应对环境的影响。但是,对于南方国家来说,环境标准低使它们在污染产业方面具有比较优势,而且因为它们的环境标准相对较低,规模效应和结构效应对环境的负面影响将会超过技术效应对环境的正面影响。因此,他们的研究结论是:贸易自由化减轻了发达国家(北方国家)的环境污染,加剧了发展中国家(南方国家)的环境污染。

这个模型分析另一个与贸易有关系的结论是:南方国家与北方国家之间平衡的贸易增长不会增加世界范围内的环境污染,原因是南方和北方国家的环境标准先后都会提高,不会改变世界范围内的工业布局。但是如果北方国家增长得比南方国家快,双方的污染排放标准之间的差距就会拉大,使北方国家的污染产业缩小而南方国家污染产业规模扩大,因为单位产出的平均污染排放增加了,结果世界整体污染加剧。如果南方国家比北方国家增长得快,就会出现相反的结果:南方国家的污染排放标准将与北方国家趋于一致,从而全球环境状况整体趋于好转(12)。从这个结论我们可以推出:如果贸易自由化具有推进南、北国家的收入趋于一致的趋势,那么,贸易就有助于解决全球环境污染问题。一般来说,开放经济比封闭经济发展得快,而且发展中国家的贸易壁垒整体上高于发达国家(也有一些例外,如农业、纺织品和服装等),所以,进一步贸易自由化可能有益于全球环境。

在另一篇论文中,Copeland和Taylor(1995)(13)进行了一个类似的研究。与以上模型的区别是,这次,他们假设环境污染问题是全球性而不是地区性的。由于CO2的排放造成的全球变暖就是一个这样的例子。他们假设各国对污染排放的控制措施是实行排放许可证制度,并且允许许可证的交易。南方和北方国家进行贸易后,结构效应的结果是:南方国家的污染产业规模扩大而北方国家“清洁”产业的规模扩大。这样,北方国家污染许可证的市场价格下降而南方国家污染许可证的价格上升。南方国家就会发现,为了适应产业结构的改变,最好的办法是增加污染许可证的发放;而北方国家的反应是:为了减少对全球环境的影响,它应该回收一些国内的污染许可证。但是,除非双方的增减能够100%的抵消(看来这不太可能),与贸易自由化前相比,贸易发展将会导致更多的污染排放(14)。

Chichilnisky(1994)(15)发表过一篇相关的论文,他发现,与北方国家(发达国家)相比,南方国家(发展中国家)对自然资源的产权界定是不清晰的,特别是有些自然资源是共有的,任何人都可以自由使用。在这种情况下,因为任何人都没有保护资源的动机,就会导致资源的过度开发和使用,出现所谓的“公地的悲剧”(the tragedy of commons)的现象。南、北方之间的贸易将会加剧这种现象,这是因为在产权不明晰的情况下,资源的使用费用很低甚至免费,南方国家在资源密集型产品的生产方面具有比较优势,与资源产权明晰和以可持续方式管理的情况相比,南方国家会更加专业化于资源密集型产品。当世界市场对它们的产品的需求增加时,这种情况会变得更糟,促使环境进一步恶化。当然,在这种情况下,环境恶化的根源并不是国际贸易,而是不完善的产权制度以及与之相关的资源的过度开发,但是贸易活动加剧了这种扭曲作用。

Dean(1997)(16)通过建立一个联立方程模型,从静态和动态两个方面考察了贸易的环境效应。有趣的是,Dean在做模型估计工作时,使用了中国各省的统计数据,她发现贸易自由化对环境质量既有直接的、短期的负面影响,又有间接的、长期的积极影响,这两者之间呈现着相反的特性。具体地说,国内贸易条件的改善将会直接导致环境污染的增加,短期内贸易自由化将令环境质量恶化;但长期来看,对外开放度的提高会极大地促进收入的增长,收入的增长又会推动对环境质量的需求从而起到遏制环境质量恶化的作用,贸易自由化的间接影响是减轻了对环境的损害。

以上的结论是建立在严格的假设基础上的:假设各国的比较优势取决于各国不同的环境标准和资源管理体制,这又与各国的人均收入相关;一般而言,富国倾向于实施更严格的环境标准和更好的资源管理体制。如果情况的确如此,贸易自由化将使发达国家的环境改善而发展中国家的环境恶化,同时,全球环境也将进一步恶化。从这个意义来说,贸易自由化应该伴随有以保护全球环境为目标的多边环境协定(17)。

但是,比较优势仅仅取决于环境标准的差异的假设是靠不住的。即使是世界上最富有的国家——美国,环境成本占生产成本的比例也非常低。对全部工业来说,环境成本占生产成本的比例平均为1%,污染程度最大的工业的比例大约为5%。假设发展中国家的环境标准是发达国家的二分之一,那么发达国家工业的成本劣势只占生产成本的0.5%,污染最严重的工业也只占2.5%。其他因素对比较优势的影响很容易超过环境标准对比较优势的影响。

古典贸易理论认为,比较优势取决于各国要素的禀赋情况。在其他条件相同的情况下,劳动力丰富的国家在劳动密集型产品上具有比较优势,而资本丰富的国家在资本密集型产品方面具有比较优势。因为发达国家的资本相对来说比发展中国家丰富,所以,发达国家在资本密集型产品上具有比较优势,而发展中国家的比较优势是劳动密集型产品。我们看一下美国污染治理成本最高,也就是污染程度最高的工业部门(包括纸浆和造纸、有色金属、化工和农药、钢铁、石油冶炼等工业部门)。这些部门是资本密集度最高的部门,按照古典贸易理论,这些工业应该集中在资本丰富的发达国家。发达国家由于污染治理成本高而导致的1%或2%的成本劣势是否可以将比较优势扭转过来是值得怀疑的。

如果1%或2%的成本劣势不能改变传统的比较优势模式,我们就会得出与以上结论相反的结论。正如Antweiler,Copeland和Taylor(1998)(18)所指出的,发达国家和发展中国家之间的贸易将恶化发达国家的环境(因为贸易提高了它们在资本密集型产品方面的专业化程度),而使发展中国家的环境改善(因为贸易提高了它们在劳动密集型产品方面的专业化程度),全球环境也将得到改善(因为更多的污染性产品将在环境标准更严格的发达国家生产)。

以上理论分析表明,贸易与环境的关系不是简单的一对一的关系。当然,各个模型所得出的结论受模型的假设的影响。但是,我们可得出以下结论:贸易自由化可以改善比较优势为相对“清洁”的工业的国家的环境,而使另外的国家的环境恶化;从全球角度来说,如果环境标准的差异对比较优势有决定作用,全球环境污染问题将加剧,如果比较优势决定于传统的要素禀赋差异,贸易自由化将改善全球环境。应该说后一种情况的可能性更大,因为污染治理成本占生产成本的比例很低。当然,这是一个实证的问题,需要通过实证分析才能得出结论。

需要说明的是,贸易与环境关系的一般均衡模型目前还不太完善,因为这还是一个相对比较新的问题。当我们在模型中加入更多的影响比较优势的变量后,如自然资源禀赋、劳动力熟练程度之间的区别等,也许会得出其他的结论。因此,在进一步分析研究之前,对于贸易与环境的关系,我们尚不能得出更明确的结论。

2.贸易的环境效应的实证分析

对于贸易的环境效应,学者们也进行了许多实证分析,但是相对于理论分析,实证方面的研究却相对滞后。

Tobey(1990)(19)对此做过研究,他发现,没有迹象表明不同的环境标准对国际贸易格局有很大的影响,贸易格局取决于由传统的要素禀赋所决定的比较优势,如资本、劳动和自然资源禀赋情况等。与此相似,Sorsa(1994)(20)考察过1970-1990年间国际贸易格局的变化。他发现,工业化国家制造业产品的出口在世界市场上所占的份额从91%下降到81%,但是,份额下降的绝大多数是劳动密集型产品,如纺织品、服装、鞋类和其他轻工业产品,这些制造部门已经向劳动力成本低的发展中国家转移,与之相比,发达国家“环境敏感部门”(污染工业)的产品的世界市场份额基本上没有大的变动(1990年为81.1%,1970年为81.3%),而这些部门都是资本密集型的产业部门。同样,Xu(21)(1998)研究了1965-1995年的情况,他也发现没有证据表明在此期间发展中国家在“污染”产业方面获得了竞争优势。

但是,Low和Yeats(1992)(22)的研究,至少从表面来看,却是另外一种结论。他们分析了1965-1988年间发达国家与发展中国家之间污染密集型产品贸易的实际发展情况,在此期间,发达国家的环境标准逐渐提高。他们把污染产业界定为在美国污染控制成本最高的产业,包括化工、有色金属、钢铁、纸浆和造纸、石油产业以及其他一些原材料加工业。研究发现,发展中国家的这些产业部门的产品在世界市场上所占的份额从22%上升到26%,东欧、拉丁美洲和西亚的国家此类产品的出口份额上升,东南亚国家的出口份额下降。这些数据表明:在此期间,污染密集型产品的比较优势已在某种程度上向发展中国家转移,虽然作者并没有说明在这个过程中环境标准所起的作用。作者同时指出,许多发展中国家污染产业规模的扩大与处于工业化的早期阶段有关系,即使不存在由于宽松的环境标准而获得的1%或2%的成本优势(相对于工业化国家而言),污染产业密集的现象也会随着工业化的发展而出现。

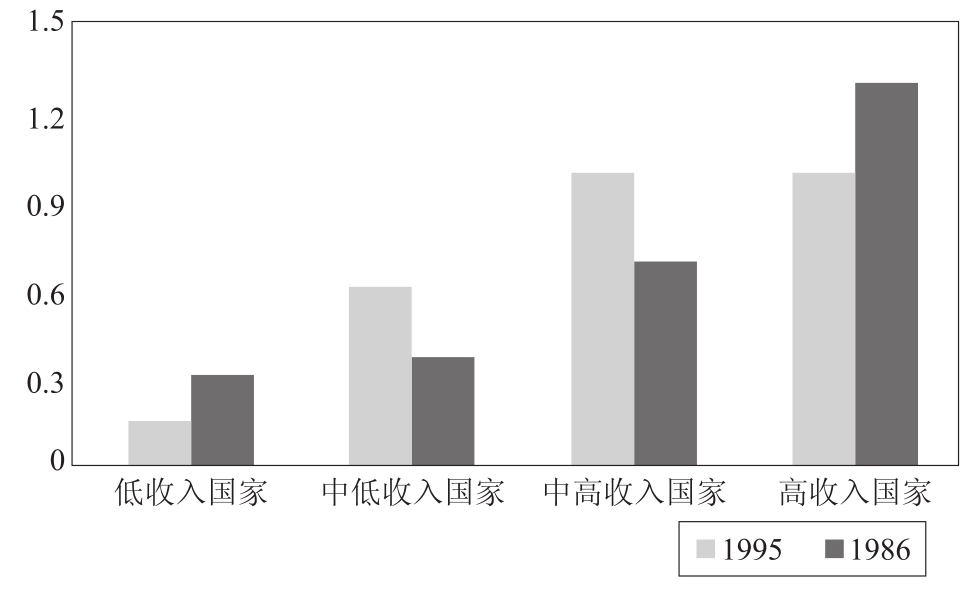

根据世界银行的研究(23),在20世纪90年代,Low和Yeats研究报告中所表明的趋势颠倒了过来。图17.2.1给我们提供了1986-1995年间不同国家污染密集型产品出口与进口的比值。这些数据表明,它们进口的污染密集型产品多于出口(因为它们出口与进口的比值小于1),而对发达国家来说正好相反。世界银行的报告得出结论认为,污染密集型的生产活动更多地发生在环境管制较严格的国家。

通过以上对污染密集型产品贸易流向的研究,我们发现,没有证据表明发展中国家由于环境标准低而在污染密集型产品生产方面具有比较优势。至少过去十年的趋势是:发达国家在污染工业方面的地位得到了加强,这说明传统的生产要素禀赋的差异对比较优势的决定作用超过了环境标准的不同对比较优势的影响。这个结论并不奇怪,正如前面曾经指出的,污染产业的资本密集度非常高,而即使是在环境管制最严格的国家里,环境成本在生产成本中所占的比例也非常低。

图17.2.1 不同国家污染密集性产品的出口与进口的比值

资料来源:世界银行(1998)

理论分析过程中曾经指出,如果传统的要素禀赋差异对比较优势的影响超过了环境标准的差异对比较优势的影响(从实证分析来看,好像的确如此),进一步贸易自由化的结构效应应该是正的,因为平均单位产出的污染降低了,也就是说,贸易自由化使更多的污染密集型产品的生产转移到发达国家,因为发达国家的环境标准相对较高,而使单位平均产出的污染程度降低。但是,如果规模效应对环境的影响超过了技术效应,即生产活动规模的扩大超过了单位产出污染程度的下降,总的污染排放仍然有增加的可能性。

Antweiler,Copeland和Taylor(1998)(24)对这个问题进行了研究。他们对国际贸易与地面SO2的浓度之间的关系进行了实证分析,认为总的污染排放数量应该是下降的。他们收集了从1971年到1996年44个国家的数据,根据惯例,将贸易的影响分解为结构效应、规模效应和技术效应。他们的发现表明贸易的结构效应使资本丰富的国家的产出更具有污染性,这说明传统的生产要素禀赋对比较优势的影响非常重要;但最贫穷的国家的平均产出的污染程度也增加了,这说明对它们来说,宽松的环境管制也可能有一定的影响。这样看来,SO2排放密集的生产活动从中等收入的国家转移到了更富和更穷的国家。从全球范围来看,国际贸易的结构效应是正是负并不清楚,需要进行进一步的分析研究才能得出明确的结论。同时,技术效应(为正)看起来应该超过规模效应(为负)。他们发现,在其他条件相同的情况下,经济活动规模每扩大1%,SO2的浓度就增加0.3%,而由此导致的收入的增加带来的技术效应使SO2的浓度下降1.4%,二者的共同作用使SO2的浓度下降1.1%。这样看来,贸易活动的扩大减少了中等收入国家的SO2排放量,而由于吸纳了更多的污染工业,资本丰富的国家和贫穷的国家的SO2排放量增加了。

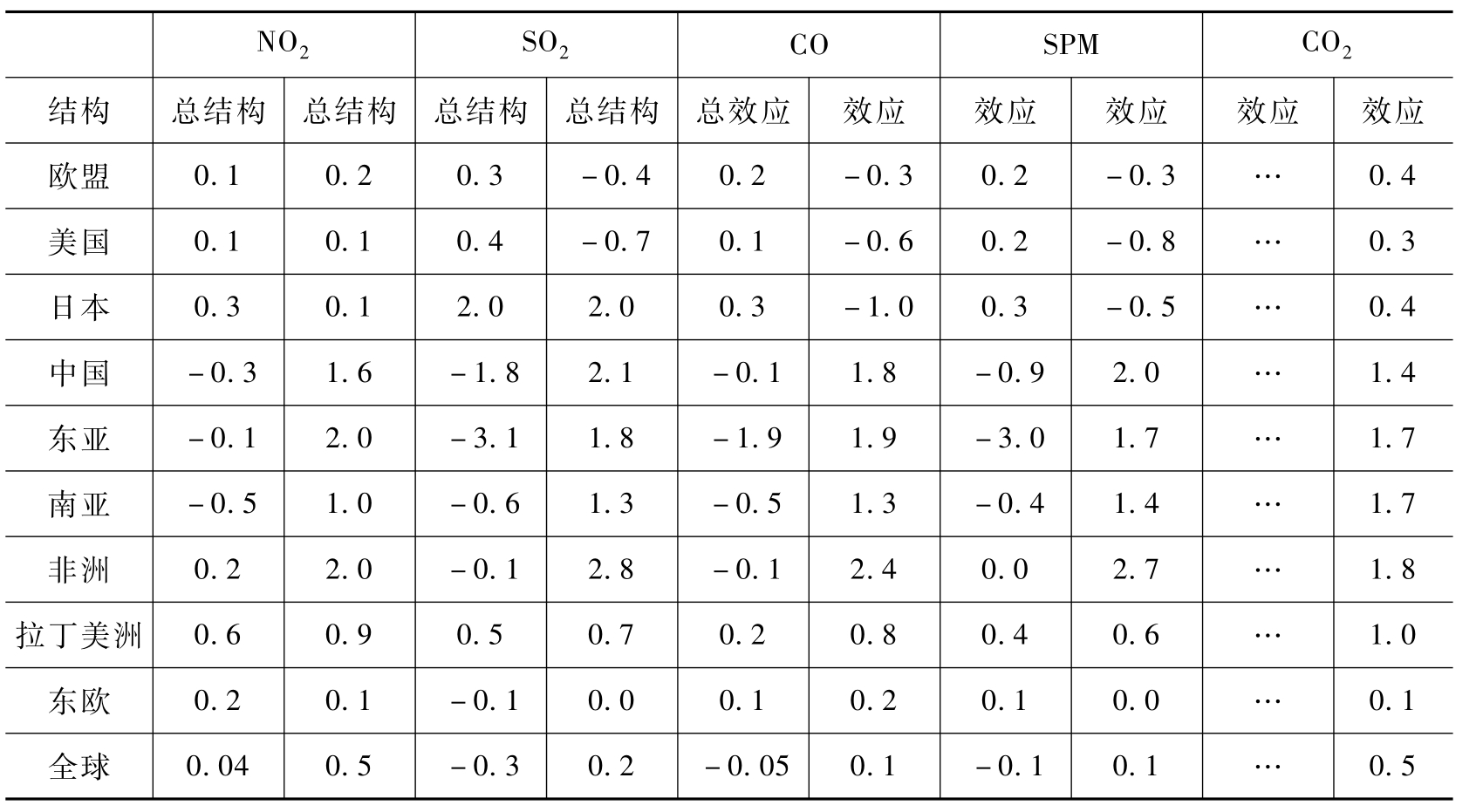

Cole,Rayner和Bates(1998)(25)做过一项研究,对乌拉圭回合对5种空气污染物的影响进行了估计,包括NO2,SO2,CO,悬浮颗粒物(SPM)和CO2。他们的研究以Francois,McDonald和Nordstrom(1996)对乌拉圭回合对不同地区和部门的生产活动的影响的研究结果为起点,与美国不同部门的污染密集度的估计相结合。因为他们没有找到别的国家各部门的污染数据,所以根据美国的污染系数进行了调整,以便与总的污染排放数据相吻合。为了说明由收入所推动的技术效应的大小,他们估计了世界人均收入水平与污染物排放量的关系,也就是EKC曲线(the Environment Kuznet Curve)。表17.2.1是他们的研究结果,说明了乌拉圭回合对不同空气污染物排放的影响的估计值。

表17.2.1 乌拉圭回合对空气中污染物浓度的影响

首先来看一下结构效应。乌拉圭回合使发达国家(包括欧盟、美国和日本)的生产活动向污染密集型的方向发展,而使发展中国家(拉丁美洲国家例外)向相反的方向发展。这反映了发达国家在资本密集型产品方面的比较优势。但是,即使结构效应使发达国家的污染增加,但从总的效应来看,有些空气污染物的浓度却是下降的。原因是收入增加带来的技术效应超过了规模效应和结构效应之和。对于亚洲发展中国家来说,总的空气污染加重了,这是因为这些国家经济活动规模扩张非常快,规模效应比较大。非洲、拉丁美洲和东欧的发展中国家的空气污染恶化是因为负的结构效应和规模效应超过了技术效应。最后,我们注意到所有国家的NO2的排放量都增加了,原因是NO2的EKC的转折点(污染排放开始下降的人均收入水平)比SO2、SPM和CO的转折点高,同样,各国CO2排放量上升的原因与此相同。

乌拉圭回合使空气污染上升的估计值是其基期排放量的0.1%~0.5%,与之相比乌拉圭回合使各国收入的增加值估计为2 000亿~5 000亿美元,如果不存在严重的政治失灵,只要拿出收益的很少一部分来治理环境污染,就足以消除对环境的负面影响。

Lee和Roland-Holst(1997)(26)的研究进一步说明,从理论上来说,贸易带来的收益除了用于治理环境污染、抵消贸易对环境的负面影响外还可能有剩余。他们利用三个地区的模拟模型进行了案例研究,这三个地区是:印度尼西亚、日本和世界其他地区。假设印尼单方面地取消了所有的贸易壁垒,这将使印尼的产业结构发生深刻的变化:资源密集型和污染产业(如石油、木材、采矿、化工和有色金属等产业部门)扩张而其他“清洁”产业部门规模将缩小。研究表明:如果在贸易自由化的同时伴以更严格的环境管制,自由贸易带来的收益增加除了用来消除对环境的不利影响外,还能带来净的经济收益。

Strutt和Anderson(1999)(27)对印尼的贸易自由化的环境影响进行了预测分析。作者首先预测了无贸易改革情况下的印尼经济增长的环境效应,进而与乌拉圭回合的贸易开放条件的预测结果进行比较。该研究的结论是:印尼的贸易改革将有利于改善环境,贸易自由化将极大地增加社会福利。

Lucas等(1992)(28)发现,1960-1988年发展中国家的污染排放量和污染密集型产业扩张迅速,而当其中的一些国家达到了较高的收入水平后,污染物排放出现了下降的趋势。对此现象的解释是,由于制造业在这些国家GDP构成中所占份额的下降,而并非是由于这些国家采用了更为清洁的生产技术。另外,环境管制对投资动机的影响甚微,因为由环境管制措施所推动的生产成本的上升并不显著。Anderson(1992)(29)对世界粮食和煤炭工业的类似研究也表明,如果食物和煤炭实现全球贸易自由化,那么与食物和煤炭生产相关的全球污染物排放有可能降低。Birdsall和Wheeler(1992)(30)对拉丁美洲国家进行的研究则显示,一国的开放程度(以该国的贸易制度和外国投资来衡量)与其污染密集型产业发展的关系密切。在贸易自由化(如取消对新技术进口和外资进入的限制等)的前提下,工业化国家较高的环境标准将被传递到发展中国家,于是经济越开放的国家,在清洁生产技术方面的进步也就越快。Antweiler等(2001)(31)也研究了一国对外贸易开放度对环境质量的影响,得出的结论是贸易自由化有益于环境保护,一国的贸易限制越少,环境污染也就越少。需要指出的是,上述实证研究的一个共同点是对于贸易自由化在短期内所引起的负面的环境后果持默认的态度。

近年来,国内学者对贸易的实证效应也进行了大量的实证分析。李秀香、张婷(2004)(32)以CO2排放量为污染指标,分析了1981-1999年期间我国出口增长的环境效应。得出的结论是,随着出口不断扩大,贸易自由化以及效应环境规制措施的实施,最终CO2排放量的增幅下降,总规模效应为正效应;进而通过比较劳动密集型与出口密集型出口增长的差异是前者快于后者,得出我国出口较为清洁的产业,而进口较为污染的产业,因此贸易的结构效应是正的;最后作者通过比较随出口规模扩大出口企业的污染处理量增大这一趋势,认为出口创汇有助于增强进口污染处理设备的能力,因而得出贸易的技术效应是正的。沈荣珊等(2006)(33)以水体有机物为污染指标,采用了34个发展中国家1980-1997年的相关数据,分析了发展中国家贸易开放的环境效应,发现贸易自由化的规模效应是负面的,但在技术效应和结构效应的共同作用下,环境污染将减少。

(四)环境竞次和污染避难所假说

环境竞次假说(race to the bottom)的主要观点是:每个国家都担心他国采取比本国更低的环境标准而使本国的工业处于竞争劣势,为避免遭受竞争损害,国家间会竞相采取比他国更低的环境标准,不约而同的,各国均会采取次优的环境政策,最后的结果是每个国家都会采取比没有国际经济竞争时更低的环境标准,并最终使全球的环境恶化加剧。

Daly(1993)(34)、Esty(1994)(35)、Dua和Esty(1997)(36)以及Esty和Geradin (1997)(37)都指出,作为全球贸易自由化的结果,各国会纷纷降低各自的环境质量以维持或增强竞争力,甚至会出现阻挠环境立法等漠视环境管制的现象。其他学者如Barrett (1994)(38)、Kennedy(1994)(39)以及Rauscher(1994)(40)也指出,当环境政策制定的环境边际损害很低时,生态倾销会由于某些策略性原因而出现。

自由贸易的批评者担心“环境竞次假说”会令某些国家的环境标准崩溃。但也有学者指出,“环境竞次假说”的论调缺乏足够的证据。Eliste和Fredriksson(1998)(41)考察了出口竞争国家的贸易自由化和策略性贸易政策对环境管制批准的影响。在对农业部门的经验分析中,他们没有发现充分的证据支持“环境竞次假说”的论断,这可能是由于农业部门的具体特点,如食品安全标准以及这种标准建立的科学基础等都意味着某些标准的底线不可突破。Wheeler(2001)(42)为验证“环境竞次假说”,选取了美国以及发展中国家中三个最大的外国投资接受国,即中国、巴西和墨西哥的空气质量的变动趋势为分析样本,其分析结论清楚地表明,在全球化的浪潮中,空气质量在上述四个国家的主要大城市中都呈下降的趋势。Wheeler又引证了其他最近的文献,强调“环境竞次假说”并没有准确地反映发展中国家污染控制状况的政治经济状况。

从现有的研究文献来看,“环境竞次假说”并没有得到实证研究结论的支持。

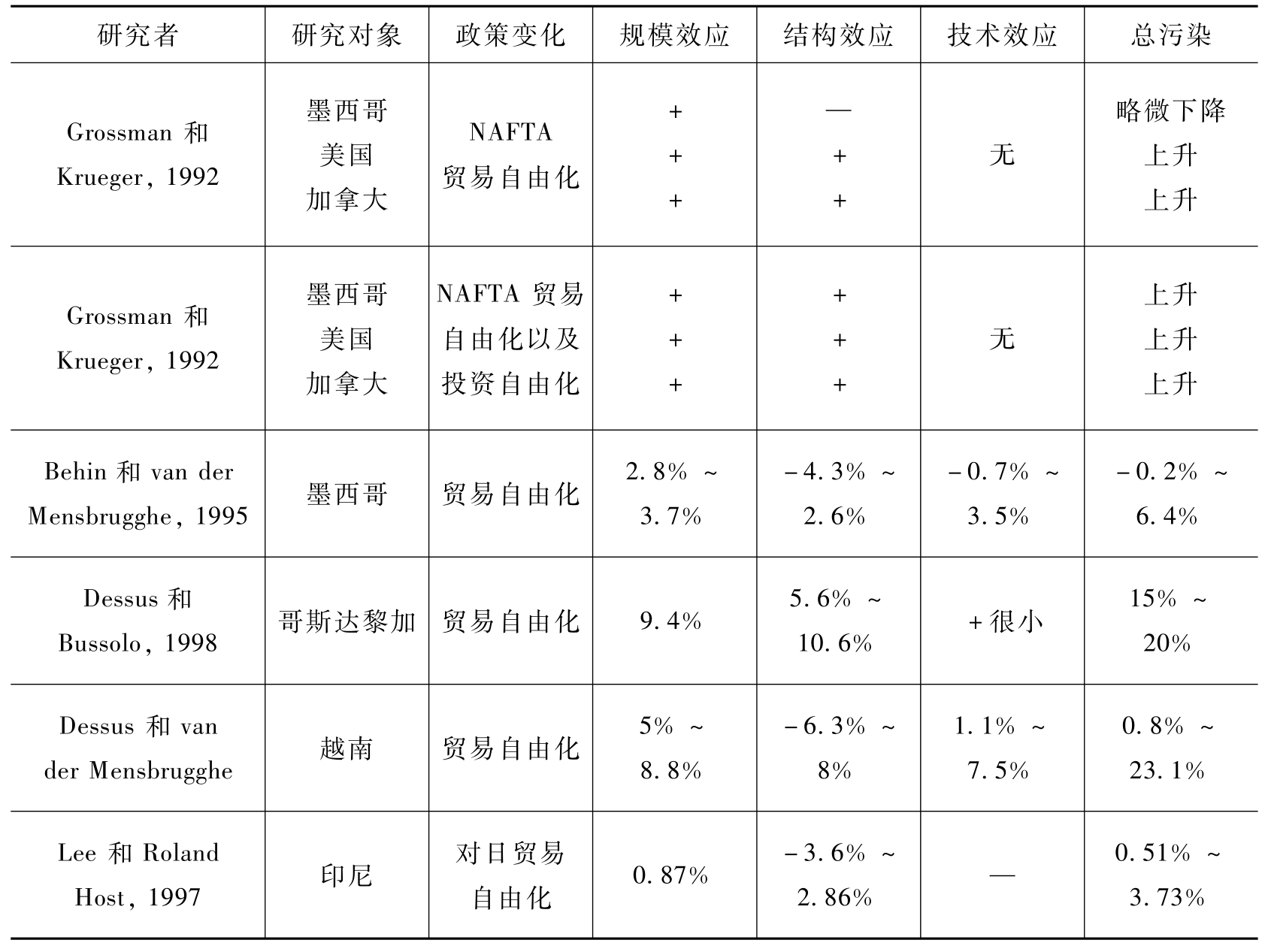

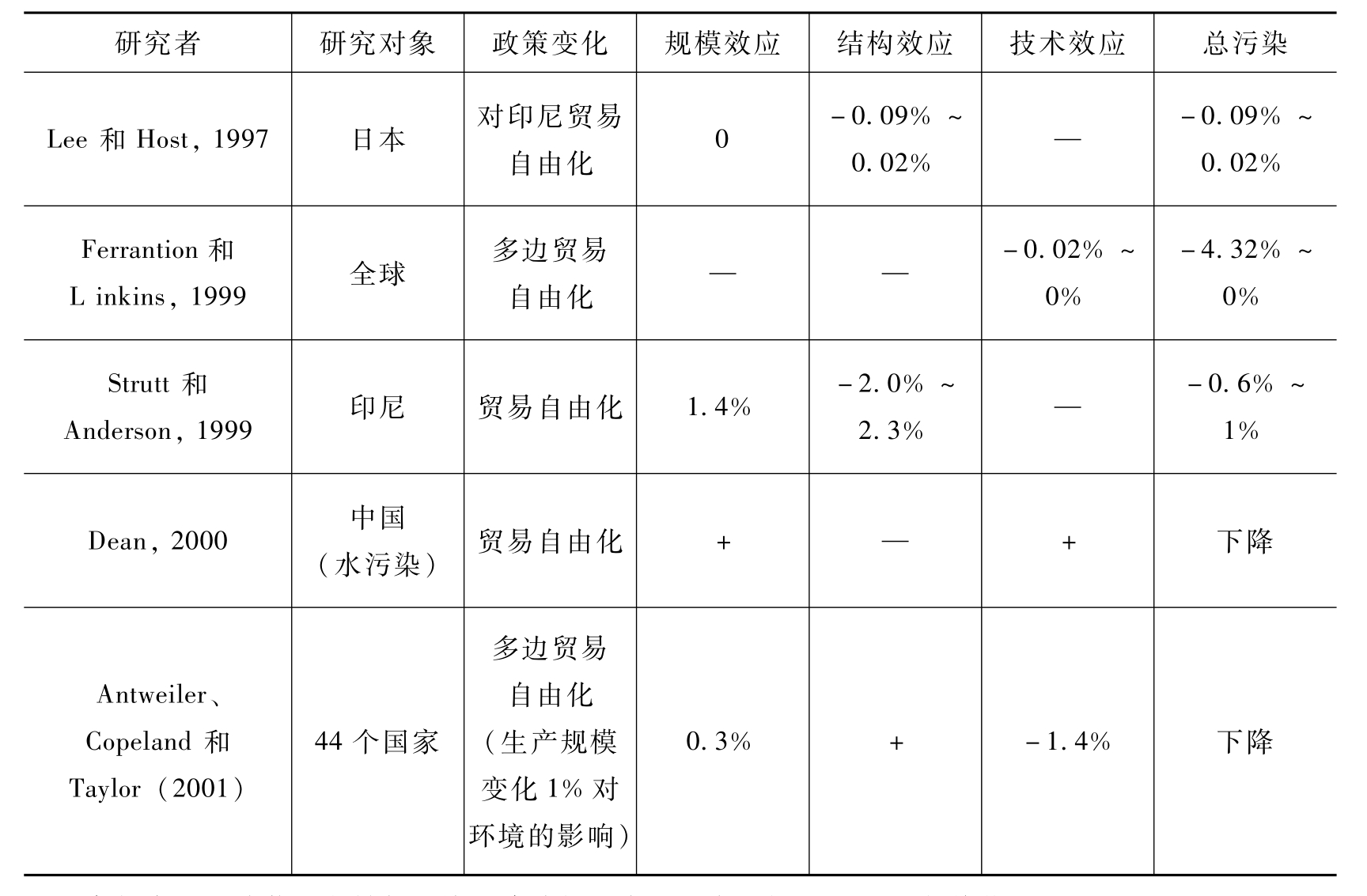

除此之外,关于贸易自由化对环境影响的实证研究还很多,表17.2.2总结了20世纪90年代以来学者们对贸易自由化对环境污染影响的一些实证研究结果。

表17.2.2 贸易自由化对环境污染影响的一些实证研究结论

续表

资料来源:陆菁.贸易与环境经济分析的实证研究述评.浙江社会科学,2006(2).

二、环境保护对国际贸易的影响

贸易自由化所引起的环境后果不容忽视,但同时环境保护对贸易的影响也不应该低估。环境因素的影响不仅体现在一国环境政策对其国际竞争力的影响,而且还涉及外国直接投资,进而影响到一国的贸易类型和产业布局等诸多方面。不过,国际学术界对这些问题尚未形成一致的观点,迄今为止的理论研究和实证研究都未能对此问题提供经得起推敲的结论。

(一)环境管制与产业国际竞争力

由于各国处于不同的经济发展阶段和对环境保护重视程度的不同,各国的环境标准也存在很大的差异,由此引发了贸易与环境领域关于环境标准、贸易与竞争力问题的争论。环境标准高的国家(发达国家)的企业认为,环境标准低的国家(发展中国家)生产的产品由于包含的环境成本低而在国际市场上具有成本优势,构成“生态倾销”(Eco-dumping)是一种不公平竞争,应采取措施限制它们产品的进口;另一方面,由于担心严格的环境管制会削弱国内产品在国际市场上的竞争力,也给高环境标准国家的政府施加了降低国内环境标准的压力。

就环境管制对产业国际竞争力的影响而言,国际学术界已经分成了两大阵营,形成了两派截然不同的观点。传统学派(Conventional School)声称环境管制的实施和环境标准的提高会降低本国企业的国际竞争力,因为较高的环境标准将导致国内厂商生产成本的上升,进而损害其在国际市场上的竞争力,而且严格的环境标准和严厉的环境管制所产生的环境收益(如环境质量的改善等)有可能低于将本国市场让给国外竞争者所遭受的损失,因此采用较高的环境标准可能是得不偿失的做法。另一派修正学派(Revisionist School)则主张新的较严厉的环境管制将会带来更多的创新活动,引起生产成本的下降,于是较高的环境标准反而提高了国际竞争力。这是因为,只要新的环境管制标准是建立在动机基础上的(Incentive-Based),且受管制的厂商能够适应新的环境标准积极进行创新活动,那么较严厉的环境管制就能够提升厂商的国际竞争力。需要注意的是,这种主张并不包括与环境质量改善相关的收益,而是仅仅考虑厂商的竞争力。

应该说,就理论分析而言,根深蒂固的传统派似乎更有说服力,如Pething(1976)(43)、Siebert(1977)(44)、Yohe(1979)、McGuire(1982)(45)、Palmer. Oates和Portney(1995)(46)以及Simpson和Bradford(1996)(47)都对此有深刻的理论分析。总体而言,这一组文献大都建立在寻求一个最优化模型的解的基础之上,于是新的环境管制将意味着增加厂商利润最大化问题的约束条件,而含有更多约束条件的同一个最大化问题通常情况下只能带来更少而不是更多的利润(至多是相等)。Simpson和Bradford(1996)发现环境管制的影响取决于被管制行业的具体特点,行业不同影响也不同,而且理论上不太可能精确估计这种影响。两位作者认为,尽管环境管制措施实施前后受管制产业竞争力的变化可以在现实中观察得到,但事实证明,估计这种变化的理论模型是很难建立的,因此,以环境管制诱发竞争优势的政策主张缺乏理论证据的支持。

新兴的修正学派的观点自Porter(1991)(48)后引起了学术界的广泛注意,并迅速形成一个可以与传统学派分庭抗礼的学术阵营。Porter(1991)认为有效的环境政策将刺激企业的技术创新和管理创新(部分学者认为是消除X—非效率的影响)。从短期来看,严厉的环境保护政策会使企业的成本有所提高,影响企业的竞争力。但从长期来看,由于环境压力的刺激,企业在进行环境投资改造的同时,也在进行技术创新和管理创新等活动,这些因素的共同作用,反而会使企业的竞争力有所提高。这一观点被称为波特假说(Porter hypothesis)。这一观点随后又被欧共体(1992)、世界银行(1992)(49)、Barbera和McConnell(1990)、Jaffe(1995)(50)等的研究所支持。Jaffe认为那些有远见的企业主会看到未来与环境有关的需求在不断增加,从而增加新设备的投资,以提高生产效率。同时,环境压力也促使企业主扩大了视野,增加在R&D上的投资。Barbera和McConnell认为环境条件改善后,会使当地居民工作的积极性提高,对新投资企业和熟练工人更具有吸引力,可以在市场上以相对较低的价格雇请工人,疾病的减少和工人健康状况的改善,企业的生产成本也会相应降低。这些积极因素的作用会抵消成本增加的不利影响。

按照Porter和Van der Linder(1995)(51)的归纳,环境管制的严厉程度与国际竞争力表面上的此消彼长的关系源于我们观察问题时所采取的静态方法。实际上,如果我们将分析置于一个动态的框架,也就是包含了技术、产品以及生产过程等方面可能出现的创新,那么严厉的环境管制是完全有可能提升一国产业的国际竞争力的。尽管环境管制增加了厂商所面对的约束条件,但这也会促使厂商为降低成本而加快创新的步伐,最终抵消新标准所带来的成本上升。Eliste和Frediksson(1998)为修正派提供了理论支持,他们发展了一个模型,现实环境质量需求的增加将导致两个政策变量即污染税和生产补贴的同时增加。通过游说,污染者可能受到补偿,以弥补其在新管制标准下增加的支出。结果,由于税收和补贴政策的变化,环境质量需求的增加可能导致出口的增加和进口的减少,该国的国际竞争力不降反升。

环境管制对产业国际竞争力影响的研究很多是从环境控制成本(Environmental Control Costs,ECC)的角度出发,寻求环境管制对行业价格和产出以及贸易平衡等的影响,其中经典的分析包括有Magee和Ford(1972)(52)、Walter(1973、1982)(53)、D’Arge (1974)(54)、Richardson和Mutti(1977)(55)、OECD(1978)、Ugelow(1982)(56)、Pasurka (1985)(57)以及Robinson(1988)(58)等。尽管这些研究所采用的方法存在一些差异,但结论却大同小异,如行业的ECC的估计值是很低的,减污成本通常并不构成行业成本的主要部分,除去个别产业部门,由ECC所引起的产量下降是微不足道的。

就现有的文献来看,修正学派是通过对个别厂商的案例研究来为其观点提供经验支持的。例如,Dorfman et. al.(1992)(59)发现在新的环境标准下,位于新泽西州的Ciba-Geigy染料厂重新检查了其废水系统,结果为生产过程带来了两项革新,并节约了大量费用。一个名为INFORM的环境组织调查了29座化工厂减污的举措,在181项减污行动中,只有一项导致净成本的上升。70个研究案例中有68个的产出收益在新的更严厉的环境标准下是增加的(Porter和Van der Linde,1995(60))。但是这些研究都采用了较为苛刻的假设。例如,修正派的观点认为在严厉的环境管制下,引致创新将为受到管制的厂商带来长久的比较优势,但前提条件是其他国家最终也采用同样严格的环境标准。Gardiner(1994)(61)发现,如果率先接受环境标准而采取创新行动的厂商拥有先下手为强(First-Mover’s-Advantages)的优势,那么严厉管制措施对创新活动的促进活动就会更加明显。由Jaffe et. al(1995)(62)等人所做的一项广为引用的权威性文献综述中,就指出没有足够的证据显示传统派与修正派孰对孰非。就美国而言,环境管制标准国际间的差异并未对美国产业的国际竞争力构成足够的威胁以至于必须降低美国的环境标准,也没有证据显示需要采取更为严格的环境措施以提升美国的国际竞争力。

从管制类型的影响和受管制市场的结构来看,Sartzetakis和Constantatos(1995)(63)以及Wang(2001)(64)研究了一国环境政策对其厂商国际竞争力的影响,发现国际竞争力的高低不仅与环境管制的松弛程度有关,而且还取决于环境管制的形式。例如,受管制厂商在可转让排污许可(Tradable Emission Permits)的环境管理制度下的市场份额通常高于在命令和控制(Command and Control)管制下的市场份额。这是由于建立在动机基础上的可转让的排污许可证将会令社会总的减污能力在各厂商间得到更好的配置。另一方面,Ulph(1990)(65)证明,如果将贸易模型视为一个单回合的Cournot博弈均衡,那么有关国家就不会对环境政策的类型有特殊的偏好,而将贸易模型建立在Stackelberg博弈均衡上,那么从生产者剩余来看,有关国家的福利就都能得到改进。

环境规制对产业国际竞争力影响的实证研究有些是从国际贸易的角度进行的,因为产业的国际竞争力通常与国际贸易的表现有着密切的关系。从国际贸易角度的实证研究主要有两种类型:

1.考察国际贸易的整体模式

Ugelow(1982)(66)对20世纪70年有关环境规制成本及其国际贸易效应的10项实证研究进行了回顾。他认为这一问题没有得到一致的结论。到20世纪90年代,Tobey (1990)(67)运用了HOV的界面数据模型检验环境规制强度与污染产业产品的出口呈现负相关的假设,得出了环境管规制对污染产业出口的影响不显著的结论。Sorsa(1994)(68)分析了七个高环境标准的OECD国家环境敏感产品的贸易流量和环保费用,比较了这些国家1970年和1990年环境敏感产品的世界贸易份额,认为在这20年中,尽管大部分工业化国家采取了较高的环境标准,但这些国家的环境敏感产品在世界市场中的份额并没有下降。Van Beers和Van den Bergh(1997)使用全球贸易模型对21个OECD国家1992年的三种双边贸易流进行了分析,发现从出口来看,如果用总体贸易数据进行分析,环境规制强度与出口之间具有负相关。但是,如果单独用污染密集型产业的贸易数据进行分析,则负相关关系立即消失。他们认为这是由环境管制强度较高的国家实行“绿色壁垒”造成的。Xu(2000)基于对34个国家污染密集型产业的研究,认为尽管大多数的发达国家在20世纪70年代到80年代引入了严格的环境规制,但从20世纪60年代到90年代,大多数国家污染密集型产品的出口绩效没有改变。Grether(2002)研究了1980-1998年期间52个国家,涉及世界范围内污染产品的生产与贸易的大部分份额,认为,如果环境确实是消费品中的正常品,那么从全球的角度看,发展中国家污染产品的显性比较优势是下降的。Busse(2004)(69)运用了相对较大的样本容量和两个衡量环境规制严格度的新指标对119个国家的5个高污染产业进行了全面的检验。得出了环境标准的差异并没有使5个污染产业出现环境质量趋向于低标准或流向污染避难所。唯一的例外是钢铁业。

2.考察单个国家进出口污染密集度

这一类型的研究多数以美国为例。Kalt(1988)(70)发现,在20世纪60年代末至70年代末的这段时期,由于美国的环境标准不断提高,美国污染密集型产业的国际竞争力有逐步丧失的倾向。Robison(1988)(71)也发现,在70年代末和80年代初期,美国污染密集产业的进口增长要快于其出口的增长,认为美国实施的较高环境规制似乎对污染密集产业的国际市场表现有着不利的影响。Low(1992)(72)发现,虽然墨西哥污染密集产业对美国的出口在整个20世纪80年代有所增长,但污染密集产业出口额占墨西哥总出额的比重并不高。Grossman和Krueger(1992)则发现,虽然美国污染密集产业的环境成本较高,但是美国污染密集产业的国际竞争力在美墨的双边贸易中只有轻微的降低作用。Levinson和Taylor(2002)对Grossman和Krueger(1992)对单等式模型加以修正,得出的结论为:减污成本增加最多的产业是从墨西哥、加拿大、拉美等国家的进口增长最多的产业。而Sorsa(1994)(73)发现,1970-1990年,美国环境敏感性商品的RCA从1.2下降为0.6。

以其他国家为对象的研究相对较少,其结果也不尽一致。

随着可持续发展问题的逐步被认同,环境保护的问题在我国也受到了越来越多的关注。我国关于环境规制对产业国际竞争力影响的研究也逐渐受到人们的关注。

赵细康(2003)(74)按照产业国际竞争力的研究范式,在理论上对环境保护与产业国际竞争力的关系进行了系统梳理,并从微观、中观和宏观三个层次分别探讨了环境保护对产业国际竞争力的影响机制,构建了综合分析模型,为全面和准确把握二者的关系提供了一套可行的分析框架。傅京燕(2006)(75)针对目前环境成本内部化与产业国际竞争力关系所做的实证分析存在的许多困难和缺陷,从成本分析和差异化两方面对决定环境规制与竞争力关系的各个因素进行分析,并在对一些污染密集型产业进行实证分析的基础上,对发达国家和发展中国家各相关产业的国际竞争力受环境成本内部化影响的不同程度进行了比较研究。肖红、郭丽娟(2006)(76)建立了一个环境保护强度的综合评价指标体系,对中国环境保护对产业国际竞争力的影响进行了分析。她们通过对不同污染程度产业的国际竞争力分析,将环境保护强度与产业国际竞争力的相关关系进行实证检验,指出环境保护强度与产业国际竞争力并不具备规律性相关关系。

(二)环境标准与污染企业转移

各国环境标准的差异除了引发各国对竞争力问题的关注外,污染产业转移也是一个重要的问题。有些人认为,由于各国环境标准存在差异,会导致污染产业从环境标准高的国家转移到环境标准低的国家。特别是在经济全球化的今天,各国经济日益融合在一起,国际贸易和国际投资蓬勃发展,生产要素的跨国界流动日益频繁。在这样的国际经济大背景下,环境标准高低与污染产业转移问题更引起了公众的关注。

针对这个问题,国际学术界提出了污染避难所假说(Hypothesis of pollution haven)和污染产业转移假说(Hpothesis of polluted industries transfer)。这一学说的支持者认为一国环境规制的严格化会显著增加国内污染密集产业的成本,减少产品出口,从而损害其竞争力(Walter和Ugelow,1979(77))。Ulph(1999)(78),Markusen(1999)(79)认为环境成本差异所产生的“拉力”,无疑会吸引国外的企业到该国安家落户,尤其是对于环境敏感型产业(企业)和那些“区位敏感型”(foot-loose)的企业,这种影响会更加明显。Cropper和Oates(1992)(80)进一步研究表明:目前,发展中国家的环境保护强度或环境标准相对于要低于发达国家,依据该假说的推论,发展中国家也就因此成为了污染者的“乐园”,是世界污染和污染密集产业的“避难所”。

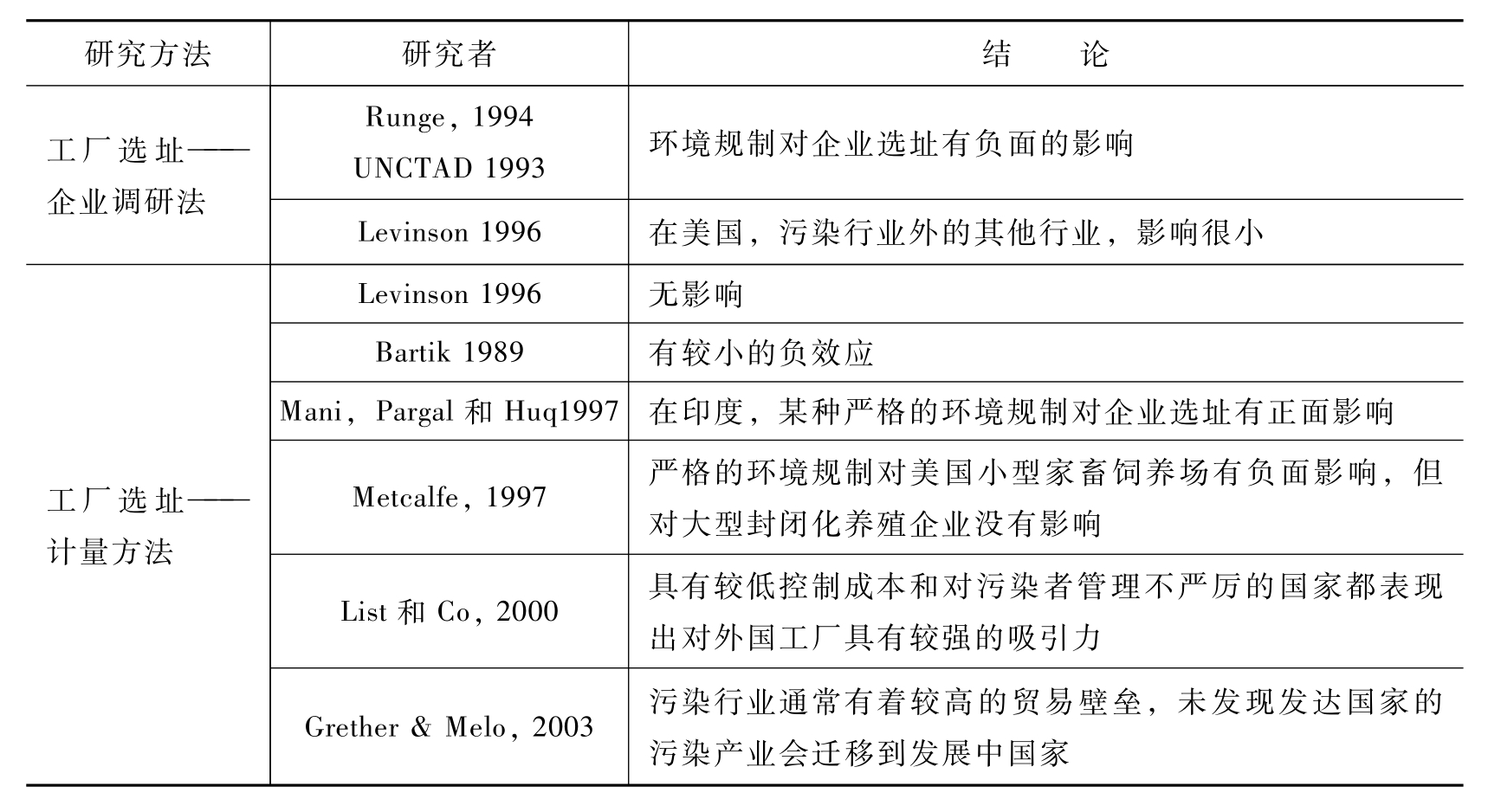

为了验证这个问题,国际学术界进行了大量的实证分析。表17.2.3归纳了环境规制对企业竞争力、FDI流量和企业选址的不同影响。1995前的实证工作表明:环境政策的差异对贸易模式、投资和企业选址很少或没有影响;“污染避难所”假说无法证实,不必担心竞争力问题。1995年之后的实证工作将环境规制作为内生变量,主要文献包括有Levinson(1999)、Levinson和Taylor(2001)(81)、Ederington和Minier(2003)、Becker和Henderson(2000)、Kahn(1997)、Greenston(2002)、List等人(2002)、Keller和Levinson(2002)以及List和Millimet(2004),他们的研究结果是相似的,即,环境规制对贸易流和工厂选址就有显著影响。

表17.2.3 环境规制对产业国际竞争力影响的一些实证研究

续表

出于对“污染避难所假说”和“污染产业转移假说”的特别关注,20世纪七八十年代产生了早期的实证研究成果。Walter(1973)(82)对1968-1970年的数据分析显示,环境控制成本仅占出口商品总成本的1.75%。Robinson(1988)(83)检验了1973-1982年美国进出口商品的污染含量,结果表明,进口商品污染含量的增长率高于出口产品,即,美国趋于进口污染密集型产品,Robinson的研究为“污染避难所假说”提供了经验支持。Low和Yeats(1992)(84)运用显示性比较优势(RCA)对污染密集产业向发展中国家的转移进行了定量分析,相对于非污染工业,发展中国家在污染密集型产业方面的RCA具有很强的倾向性。Wheeler(2000)却证明“污染避难所假说”不成立,他指出全球接受FD I最多的发展中国家,如中国、墨西哥和巴西,近年来的城市空气污染水平都呈下降趋势。

Low(1992)(85)对美国和墨西哥确定了123项“肮脏”工业的菜单,发现这些工业的污染治理和控制开支以及出口收入占其总产出的比重很小。他研究了执行污染治理和控制开支等价税措施能否纠正污染密集型产品进口的影响,得出结论认为这是一项不明智的环境与贸易政策。Main和Wheeler(1999)检验了1960-1995年期间OECD国家、亚洲(不包括日本)和拉丁美洲国家的污染与非污染产业产出比率,发现OECD国家的污染与非污染产业的产出比率持续下降、污染产业的进口出口比率却逐年上升。与此同时,拉丁美洲和亚洲国家的污染与非污染产业的产出比率上升,而污染产业产品进口出口比率下降。这一结果充分说明污染产业转移是事实存在,但Main和Wheeler (1999)没有进一步解释这种产业重新定位的直接原因是否与环境规制有关。

Repetto(1995)(86)分析了1992年美国的对外投资。他指出,虽然发展中国家和经济转型国家接受了美国对外投资的45%,但其中环境敏感产业(石油和天然气、化工及相关产业、金属制造及装配业)所占的比例非常低。发展中国家和经济转型国家接受的外来投资中只有5%投向了这些产业,而发达国家接受的投资中有24%投向了这些产业。因此,他的结论是,就发达国家输出污染产业的范围来说,“它们似乎是相互输出污染产业,而不是把它们输出到不发达国家”。

Albrecht(1998)(87)证实了这个结论。他的研究是为了弄清是否美国的对外投资集中在污染产业而流入美国的投资集中在清洁产业。事实上,情况正好相反。美国的对外投资中对清洁产业的投资增长得比较快,而美国吸收的外资中对污染产业的投资增长得比较快。也就是说,美国好像在“进口”而不是“出口”污染产业。那么,发展中国家接受的外来投资是否集中在污染产业呢?Eskeland和Harrison(1997)(88)对这个问题进行了调查。他调查了4个国家20世纪80年代吸收外资的情况,包括墨西哥、委内瑞拉、哥斯达黎加和摩洛哥,其中前两个国家的外资主要来自美国,后两个国家的外资主要来自法国。他的研究没有发现证据说明这些国家的外来投资倾向于污染产业。他们为了再次核对调查结果,对污染治理成本对美国对外投资的影响进行了分析。他们发现,在美国,环境治理成本高的产业并不比一般产业更倾向于对外投资。

但是,也有些研究的结论与此相反。例如Xing和Kolstad(1998)(89)的研究发现,美国化工产业对外投资投向的决定受东道国环境管制是否宽松的影响,而其他污染性较轻的产业并不如此。但是,他们估计这种影响很小。如果一个东道国允许SO2排放量增加1%,美国化工行业的投资将增加27万美元,而美国化工行业每年对外总投资为40亿美元。Bouman对德国的对外投资进行了研究,得出了相似的结论。

Duerksen&Leonard(1980)(90)发现,在化工、造纸、冶金和石化等污染密集型领域吸引海外投资资金最多的并不是那些环境管制标准较低的欠发达国家,而是一些环境标准较高的工业化国家。Walter(1982)(91)考察了1970-1978年西欧、日本以及美国FDI的发展趋势。尽管大部分污染密集型产业已经转移到海外生产,但几乎没有证据显示这是由环境规制的差异引起的。Bartik(1988)(92)、Friedman等(1992)(93)以及Levinson (1992)(94)研究了制造业的情况,未发现环境管制和工厂选址之间存在重大联系。Xing &Kolstad(2002)(95)分析了美国的若干产业,发现环境管制较为宽松的其他国家的确吸引着美国的直接投资,但这种吸引力仅限于美国的污染密集型行业,对污染不大的行业影响甚微。Grether&Melo(2003)(96)考察了1981-1998年52个国家的5个重污染产业,发现污染行业通常有着较高的贸易壁垒,有关的计量分析并不支持发达国家的污染密集型产业会迁移到欠发达国家的论断。

Markusen(1997)和Venables(1998)将环境政策引入到对外直接投资模型中,他们分析了在环境政策趋严的情况下企业的迁址问题。研究发现,对跨国公司而言,环境政策趋严对企业迁址的影响很小,而国内企业则会趋向跨国生产。Venables(1999)则运用经济地理模型来模拟企业对环境政策的反应,发现环境政策会导致企业选址的滞后效应,放弃环境政策可能不会恢复原先的均衡,理由是模型具有潜在的多重均衡状态,环境政策可能使工业区位从一个均衡态提升到另一个均衡态。该模型还通过化学工业的数据进行了校正,量化了环境政策对企业迁移的影响。

Levinson(1996)(97)选择了48个具有典型的影响工厂选址因素的国家(如市场规模、基础设施、工资和能源成本等),应用Logit模型解释美国公司的工厂设置。在引入不同的环境管制程度指标后,结果变得更加复杂,但对可再生能源和环境敏感型产业控制成本这两项指标与产业区预选呈负相关关系。List和Co(2000)运用同样方法测试了进入美国的外国工厂选址问题,结果显示,具有较低控制成本和对污染者管理不严厉的国家都表现出对外国工厂具有较强的吸引力。

国内学者近年来也致力该领域的实证研究。夏友富(1999)(98)研究了20世纪90年代外商投资中国污染密集型产业的情况,在印染、染料、火力发电和制革四大污染产业外商投资企业比重较高;赵细康(2003)(99)的研究表明,在中国,FDI并未呈现出大规模的污染产业转移现象,但部分污染密集型产业,外资的相对规模超过了外资企业平均水平;杨涛(2003)(100)检验了环境规制与FDI流入之间的关系,结果表明中国环境规制的严格化对吸收FDI存在影响,但并非主要因素。

除上述环境管制对FDI的影响外,环境对贸易结构也会施加影响。一般认为,在Heckscher-Ohlin-Vanek模型中,严厉的环境标准会引起污染行业所生产物品的贸易类型发生偏离,但Tobey(1990)(101)的研究没有发现环境政策影响贸易类型的证据。在一个Heckscher-Ohlin国际贸易模型中,Kalt(1988)(102)发现在美国78种工业门类中,净出口与环境控制成本之间存在一种负相关关系。尽管从统计意义上讲这种关系非常微不足道,但如果将样本数据适当调整,如限制在制造业,那么环境控制成本(ECC)对净出口的负面影响就不再是微不足道,而是变得很显著了。但Kalt模型的一个缺陷是,无法解释为何在样本中剔除化学工业的数据后,上述影响会变得更为显著,因为相对说来化学工业的环境控制成本是较高的。在一个墨西哥—美国的模型中,Grossman和Krueger (1993)(103)也获得了类似结果,即环境控制成本对贸易的影响较小,在统计上无关紧要。van Beers和Van den Bergh(1997)(104)也发现在经合组织成员国中,严厉的环境管制对某些非资源密集部门出口的负面影响显著。

三、小结

原则上说,贸易自由化和环境保护之间并不存在根本的冲突,二者的目标是共同的,即以最高效的方式分配和使用可利用的资源。如果环境成本能够完全内在化,那么贸易活动本身不会带来任何问题。但在现实中,由于环境成本完全内在化至少在短期内是不太可能的,因此,贸易活动对环境会产生一定的影响。

评价贸易自由化对环境影响的困难之一是发展中国家环境数据的缺乏。但已有许多模型证实了以下理论分析的结果:贸易自由化将损害在污染工业部门具有比较优势的国家的国内环境而改善另外一些国家的环境。同时,模型模拟的结果表明,在理论上,贸易自由化带来的收益增加除了支付环境治理成本以消除对环境的不利影响外还有剩余。也就是说,如果在贸易自由化的同时伴以更严格的环境管制,我们可以找到经济发展和环境保护相协调的道路,在不损害环境的条件下提高国民收入。至少从这个意义上来说,贸易自由化和环境保护是不存在冲突的。贸易和环境之所以发生冲突在很多情况下是政府机构没有充分重视环境问题的结果。特别是对于一些全球性的环境污染问题,由于存在“免费搭车”的动机,各国都不主动进行治理,需要国际合作才能够解决这类环境问题。当然,政治决策的滞后及存在的不足也与经济全球化有关系,它使资本流动性增加,使单个国家难以对资本进行有效的管理。

环境管制对贸易活动的影响主要体现在环境管制对产业国际竞争力的影响以及环境标准对污染企业跨境转移的影响方面,进而影响一国的贸易结构和产业布局。不过,国际学术界对这些问题尚未形成一致的观点,迄今为止的理论研究和实证研究都未能对此问题提供经得起推敲的结论。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。