司 若(香港浸会大学博士候选人)

一、香港有个好莱坞

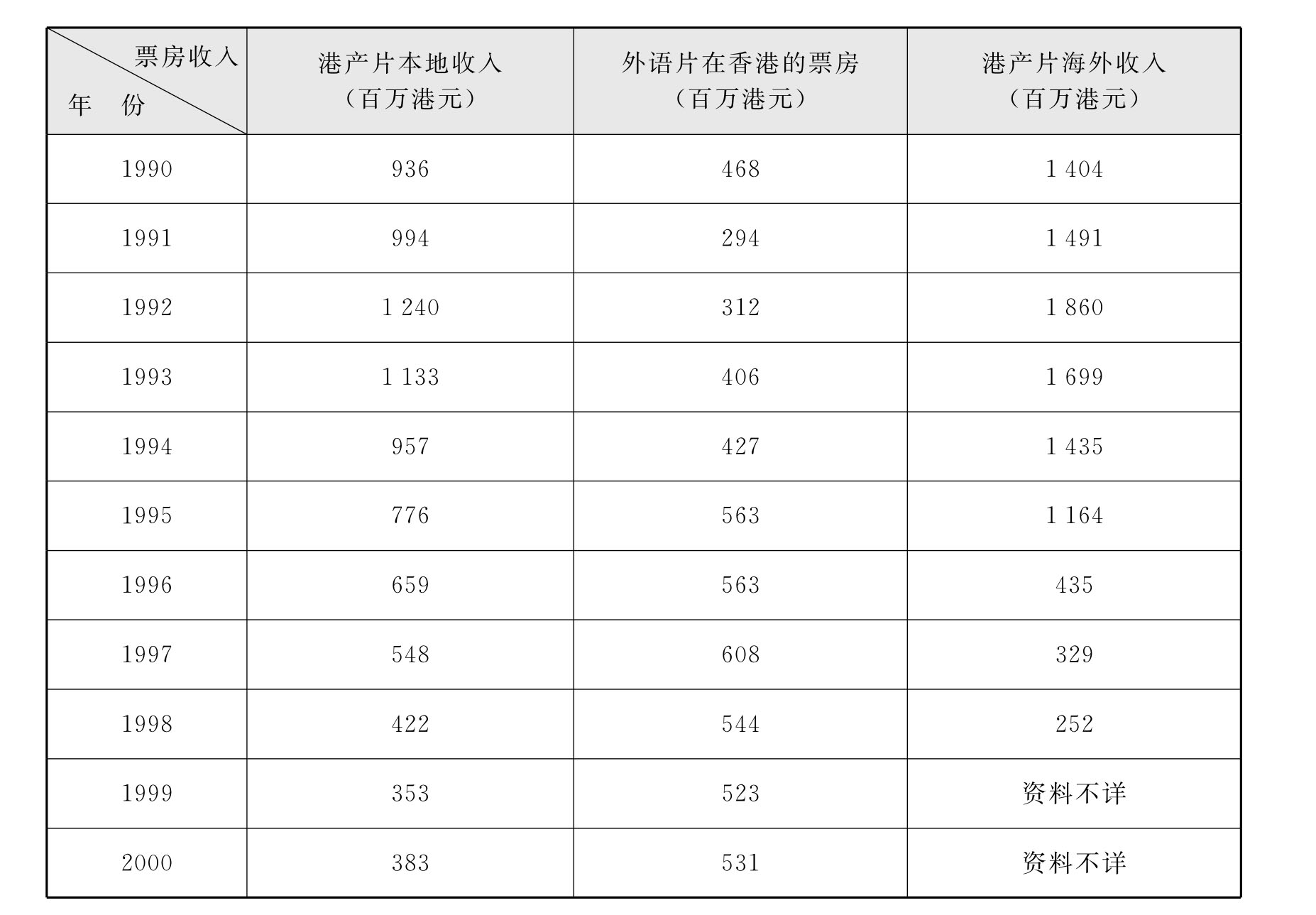

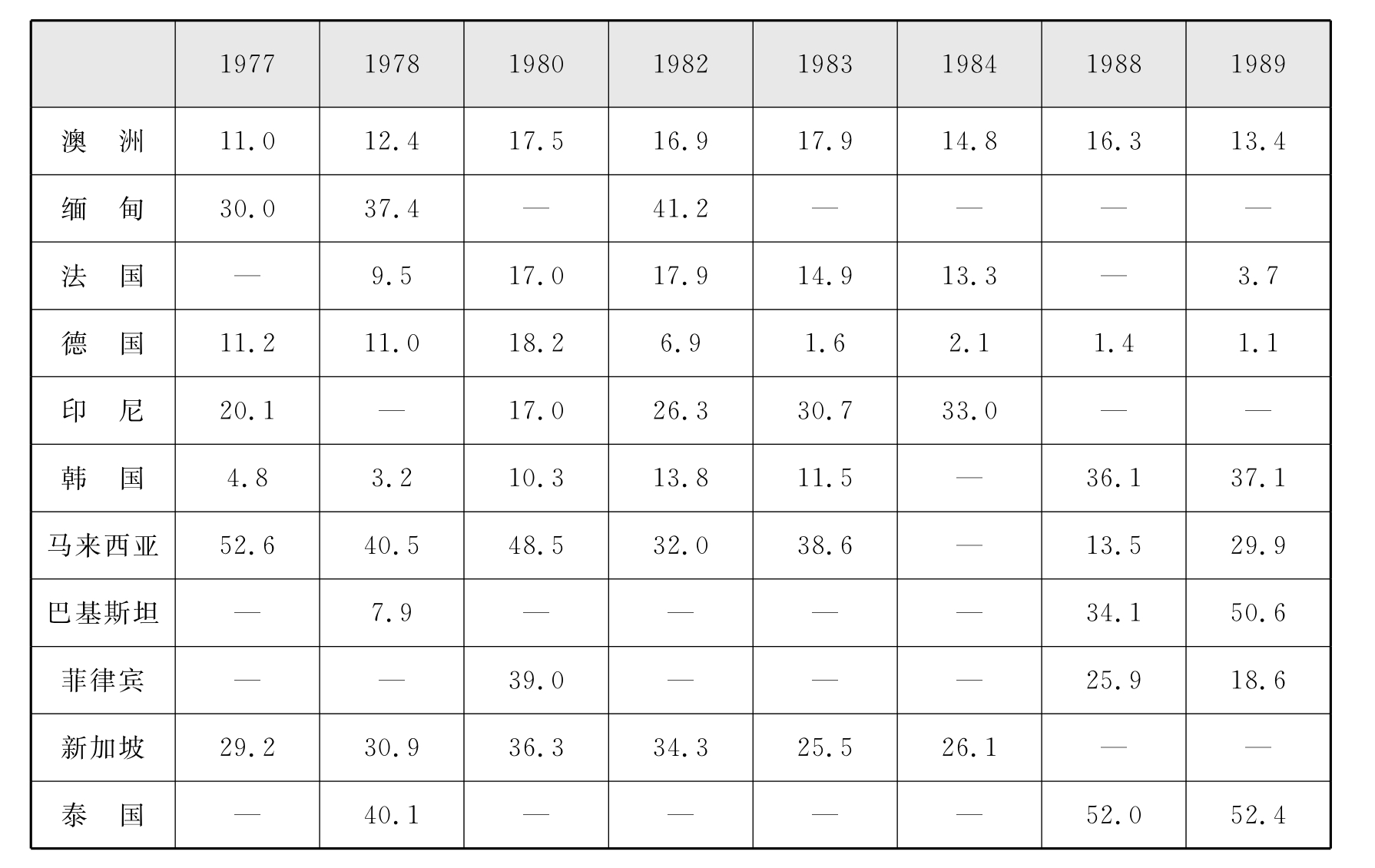

电影是一个国家或一个地域的文化产品。电影要有充分的市场,一般来说都是首先以本土为根据地,再扩展到世界各地,好莱坞的电影王国正是这样建立起来的。而香港正相反,举个例子,近些年来,最卖座的港产片在香港的票房也就是4 000万港币,按照每张电影票50港币计算,那就意味着要有80万人次的观众来给这部电影捧场,这已经占据香港人口的8.7%。而一部普通的美国卖座电影,在本土的票房常常超过1亿美元,按照每张电影票7美元计算,那这部电影就拥有142万人次的观众,这也只不过占到美国人口的2.8%。香港乃弹丸之地,电影观众市场有限,票房收益(见表1)实不足以支持庞大的电影制作费用,唯有依赖海外诸埠,才能借以生存。以电影制作量计算,美国和印度分别是全球第一、二位的电影生产王国,我国香港地区则名列第三。但印度出品的电影大多以内销为主,出口成绩远逊于中国香港地区,所以,香港其实是全球第二位的电影出口中心(见表2),被称为东方的好莱坞。

表1 香港电影票房收入(1990—2000年)

资料来源:香港电影工作者协会、香港政府统计处。转载自The North American Market for Hong Kong Film,Hong Kong:Hong Kong Trade Development Council,2000,p.10。

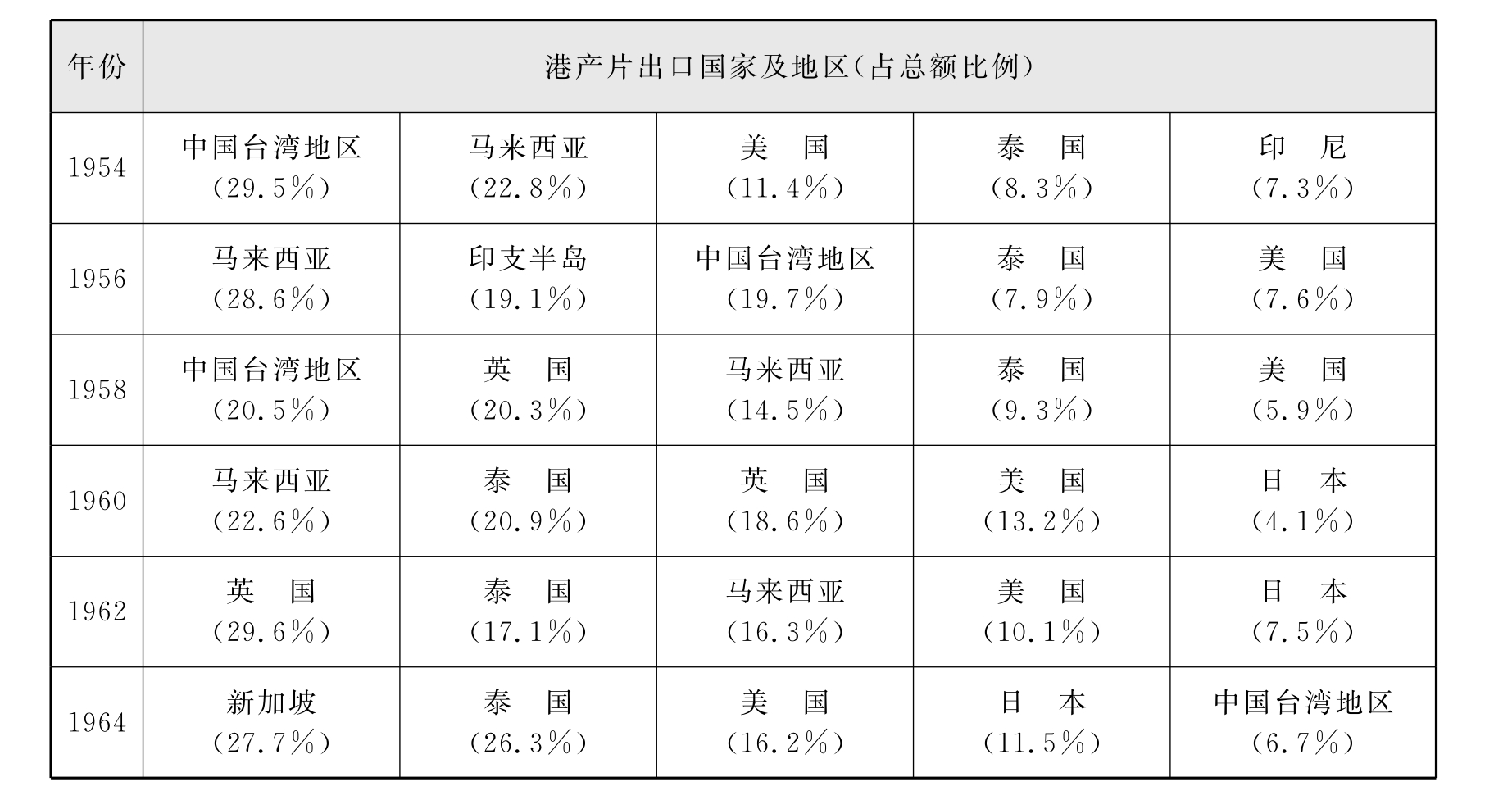

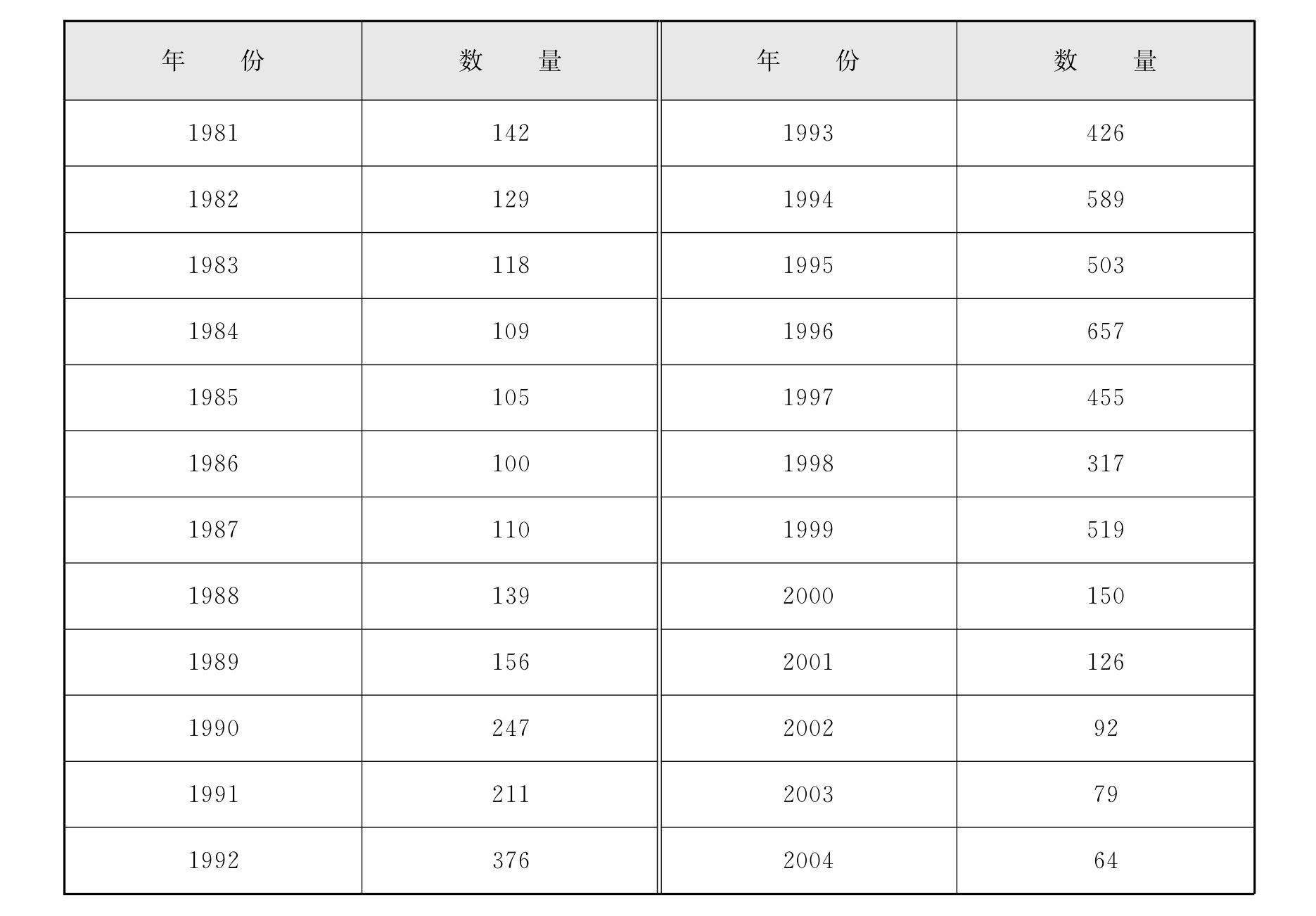

表2 香港电影主要出口市场的变化(1954—1995年)

(续 表)

资料来源:梁丽娟、陈韬文:《海外市场与香港电影发展关系(1950—1995)》,载《光影缤纷五十年》,香港市政局1997年,第142页。

1949年后,香港电影的生态环境出现了重大变迁,一是上海资金以及大批影人南下香港,二是新中国对影片输入和出口实施新限制。由于大陆的电影审查非常严格,拍出来的电影政治性强而娱乐性弱,无法满足东南亚华侨的需求,而当时东南亚本土电影非常落后,港产片正好承接其市场的需要,成功开发了东南亚这一广阔的海外市场。而同时,香港电影在失去大陆的庞大市场后,越来越依赖香港及东南亚市场的支持,在拍片品味上,也是越发脱离旧上海风味,发展出一套独立的粤港文化,与抗战时期上海风味强烈的港产片如《上海火线后》、《夜上海》、《孤岛天堂》等有了很大不同,其中最著名的当推历久不衰的“黄飞鸿”系列。在20世纪50年代,每部粤语片的成本大致是3万港元至8万港元,而粤语片的资金来源大致有两种,分别是来自本地戏院商的资金,以及海外片商的订金,即所谓“卖片花”。“卖片花”是指制片人在电影开拍前先向院商或发行商收取订金,用作电影初期的制作费。在电影拍摄近半时,制片人再次接触东南亚及欧美华埠院商,贩卖电影的海外版权。在港片供不应求的情况下,影片的卖埠价格也在暴涨。东南亚戏院商是粤语片资金的主要来源,其订金几乎可达总成本的30%至50%。香港制片人往往可以凭一个电影故事大纲,加上一纸男女主角名单,便向本地及外埠戏院商游说,双方同意故事与角色安排后一经签约,制片商便可向院商支取拍摄资金[1]。

“卖片花”使粤语片繁盛,却令香港的国语电影陷入危机。1949年后,内地市场突然关闭,1950年的香港国语片产量大约只有16部,较1948年减半,并停止供应海外市场。趁此机会,在星马发迹的电影发行商“国泰”和“邵氏”乘时而起,北上香港扩展势力。为稳定片源,相继直接投资拍摄电影,摇身变成制片商。其形态恰似好莱坞公司,进入了“垂直整合”——一手包办了生产、发行、上映三大环节,以合约形式筹组制片人才,变成香港最大的制片商。“邵氏”与“国泰”(及旗下的“电懋”)在人才、市场、争取奖项及开发片种各方面皆掀起重重激战,令香港影业出现一片蓬勃,大型片厂制度被推至高峰[2]。后来,两家公司在香港和星马历经数年激烈竞争,逐渐感觉两虎相斗,最终会两败俱伤,所以双方在1964年3月决定消弭纠纷,立下“君子协定”,宣布停止明争暗斗,共同发展香港电影产业。然而3个月后,“电懋”老板陆运涛空难身亡,尔后随着旗下主要演员及导演的息影、自杀或者过档“邵氏”,“电懋”再无翻身之力。在接下来的几十年里,邵氏王国的扩张以及“嘉禾”、“新艺城”等新秀的崛起,把蓬勃的香港电影产业推向了高峰。从20世纪的60年代到90年代初,“东方好莱坞”的巨大能量席卷了整个亚洲甚至波及欧美。

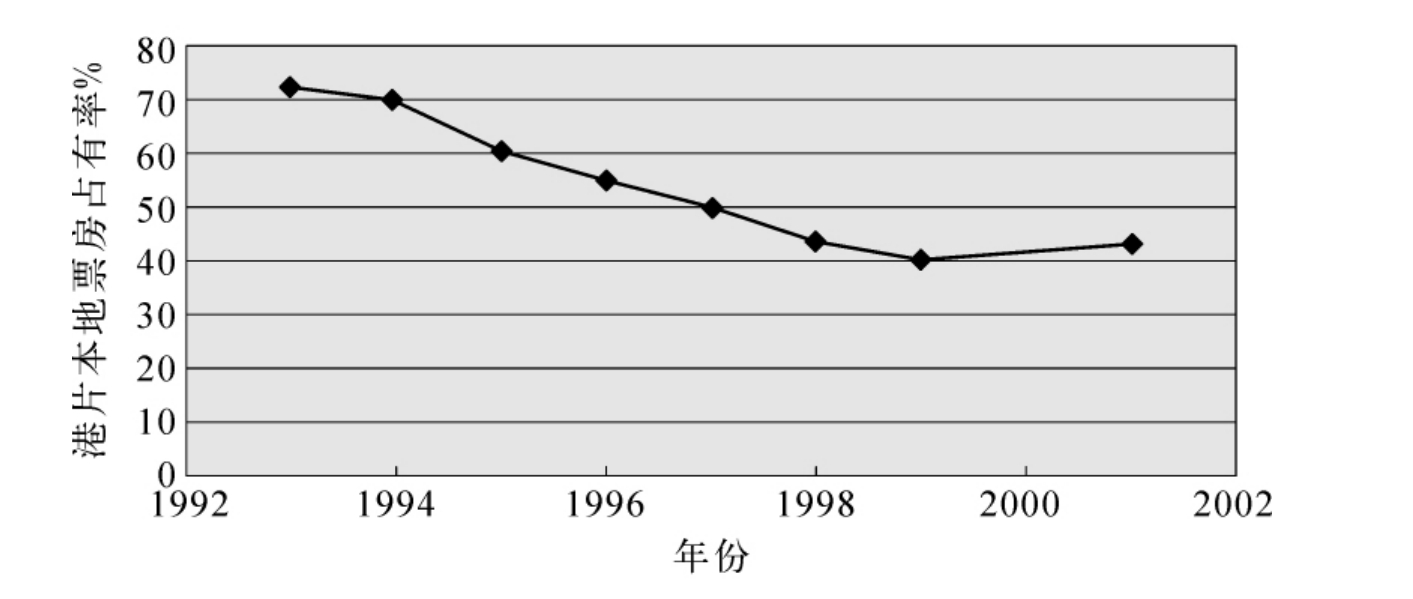

二、“蜕让”的边缘帝国

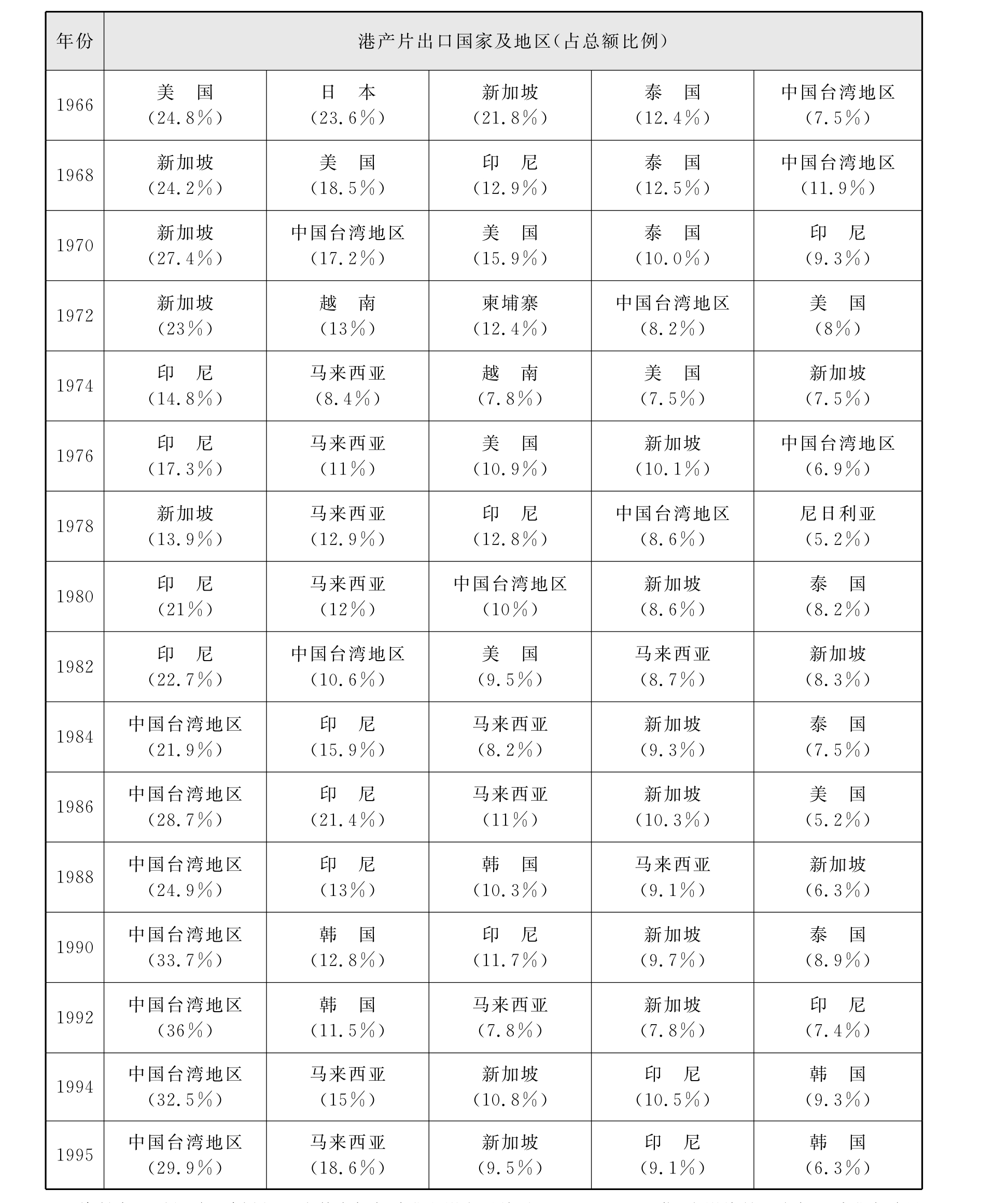

20世纪八九十年代,台湾地区成为香港电影最大的出口市场(见表2),然而台湾本土的电影生产却受到极大的挤压,年产量由1968年的189部下降到1994年的23部。在80年代,台湾本地电影还有一两部能够进入年度十大卖座影片,但到了90年代,没有任何台湾影片能够进入十大卖座影片。如果单看华语片(含港片)的话,台片衰退的迹象就更加明显了(见图1)。80年代前期,台片和港片在十大卖座华语片中的比例差不多,但是到了80年代后期,港片就远远超过了台片。进入90年代,除1993年的《喜宴》之外,没有任何一部台片能够进入十大卖座华语片。

数据来源:《中国电影年鉴》,1984—1991年;《大成报》,1993年12月24—25日;转载自李丁赞:《“边缘帝国”:香港、好莱坞和(殖民)日本三地电影对台湾扩张之比较研究》,载《台湾社会研究季刊》第21期,1996年1月,第144页。

图1 我国台湾地区十大卖座华语片中台湾、香港影片所占比例变化趋势(1984—1993年)

台湾学者李丁赞把从70年代到90年代初香港电影对于台湾地区以及亚洲其他地区的输出称为一种“帝国主义的扩张”[3],但香港电影产业与好莱坞的不同之处在于,它处在一个边缘帝国的位置,一方面抗拒美国的宰制,一方面宰制邻近的亚洲市场。而当时香港影业对于亚洲市场的扩张也不同于好莱坞展现出的核心帝国的收编,而是将主题和对象纳入帝国的价值体系,透过结构或文本的“蜕让”(yielding)作为一种联结的模式[4]。

香港电影的帝国扩张不止我国台湾一个地区,而是遍布亚洲各国。亚洲各主要国家所进口的电影数量,港产片多超过三分之一(见表3),港片成为亚洲社会共同的流行,并且曾一度对输出国的电影产业产生极大的威胁,李丁赞称“香港电影已经成为一种新的亚洲帝国主义”[5]。但这不同于以美英为代表的新旧两代核心帝国主义,它们是从核心母国向边陲地区的渗透,而香港电影所代表的边缘帝国主义则是建立了一个区域性的权力中心,获得了亚洲观众的极大喜爱和认同,认同程度甚至在某些地区曾经超过了好莱坞。20世纪90年代中期之前,成龙、周润发、刘德华等人所受到的欢迎,只有极少数的欧美天王巨星可以相比,其余都远远落后。

表3 香港电影在各主要国家所占的进口电影比率(1977—1989年)(%)

资料来源:UNESCO,Annual Statistics,1977—1989;转载自李丁赞:《“边缘帝国”:香港、好莱坞和(殖民)日本三地电影对台湾扩张之比较研究》,载《台湾社会研究季刊》第21期,1996年1月,第147页。

香港是一个“区域”的中心,香港电影具有强烈的区域色彩,它明显地以“亚洲”为对象和范围。成龙接受《时代》杂志采访时,甚至对着全世界人公开说,他并不在乎亚洲以外地区的观众[6]。这种区域化的特色是以前核心帝国主义所没有的。核心帝国主义的扩张过程是一种吞并(incorporation)的过程,也就是说,借着资本主义的扩张,边陲地区的生产模式、阶级结构、生活消费或意识形态等,会渐渐地被改变而成为与资本主义能够适应的社会形态。面对这种扩张,边陲社会虽有抗拒或修正,但整个吞并的方向是不变的。也就是说,边陲地区终究会被整合在核心母国所代表的生活形态中。这种“吞并”的后果就是整个世界逐渐在单一的逻辑下运作,变得在认同和生活模式上适应了中心母国,这正是“全球化”的本质所在。但香港电影产业的“地域化”扩张就不同了,虽然在经济层面上说,曾经它以“扩张”的行为建立起了亚洲电影中心的地位,但是在文化认同上,它往往以其扩张对象(即亚洲各国和地区)的地域性文化为主,把自己融入他者之中,甚至以他者为贵、为尊,这种帝国的自我与他者扣联的模式,很明显地与核心帝国的吞并大异其趣,这种新联结模式可以称为“蜕让”(yielding)[7]。

香港电影产业“蜕让”的历史由来已久,资深影人蔡澜先生回忆20世纪五六十年代香港影业状况时说:“当年香港要拍的电影,多数征求南洋片商的意见,有些独立制片公司为了要讨好南洋观众,就把谢贤的角色写成南洋回来的,容易卖埠。大公司如邵氏和国泰,也都经过这层手续……”[8]从那时起,香港电影产业的结构里,除了从制作、发行到放映这个顺理成章的轴线之外,还有一条相反的路线,即输出地的放映情况反过来影响到发行销售,进而影响到电影的生产制作。香港电影的生产,已经不单纯是香港内部的逻辑运作,而是走出自我,进入他者内部与之交流对话之后,形成的一种新整合。香港电影产业从五六十年代粤语片的海外卖片花,到邵氏、电懋这些起家于东南亚院线巨商的大片厂垂直整合,再到八九十年代挤垮了台湾影业的预售体制,甚至到今天摇身以“合拍片”身份北望大陆,都体现了一种边缘帝国的“蜕让”精神。一以贯之的是,香港影业从来不惜在生产上投入更多的心思和成本来应付各地市场的不同需求,包括剪辑不同版本,改变对白,或者在细节上调整以适应不同地区的文化体制和消费需求。

三、

:香港电影产业的创意策略

:香港电影产业的创意策略

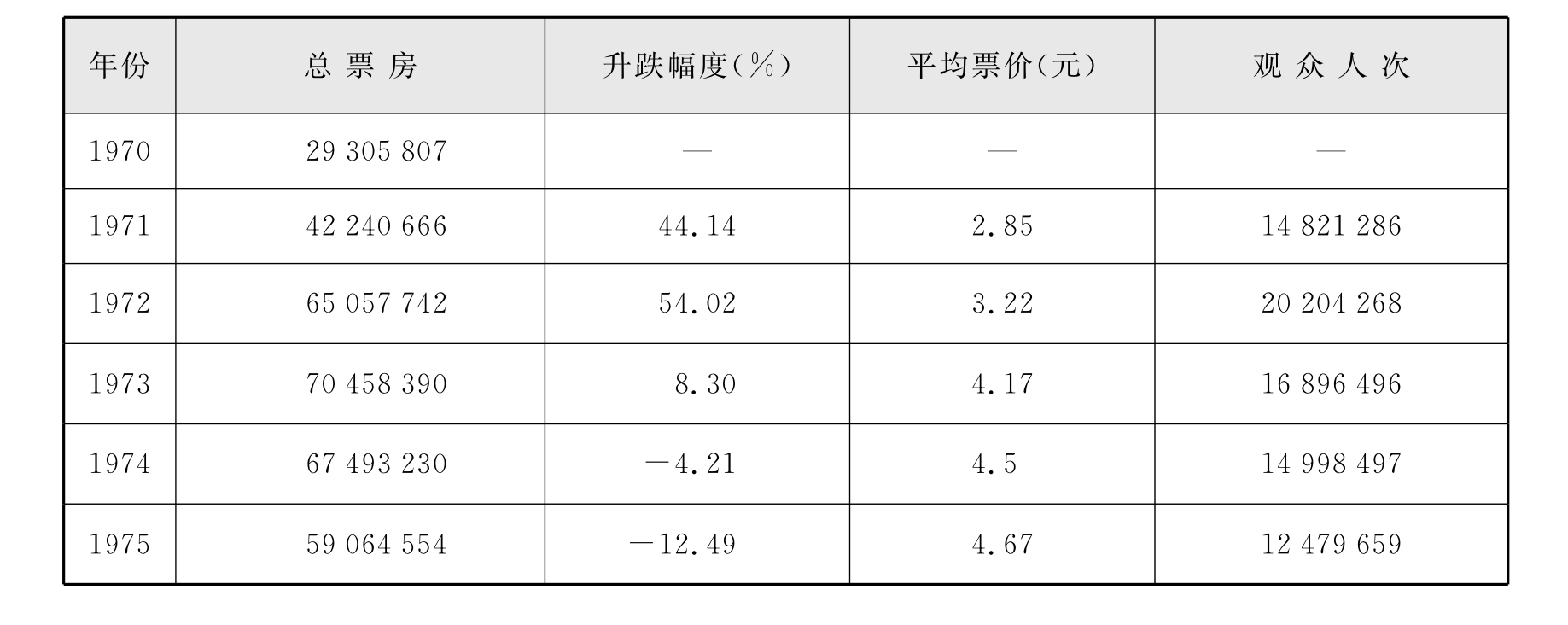

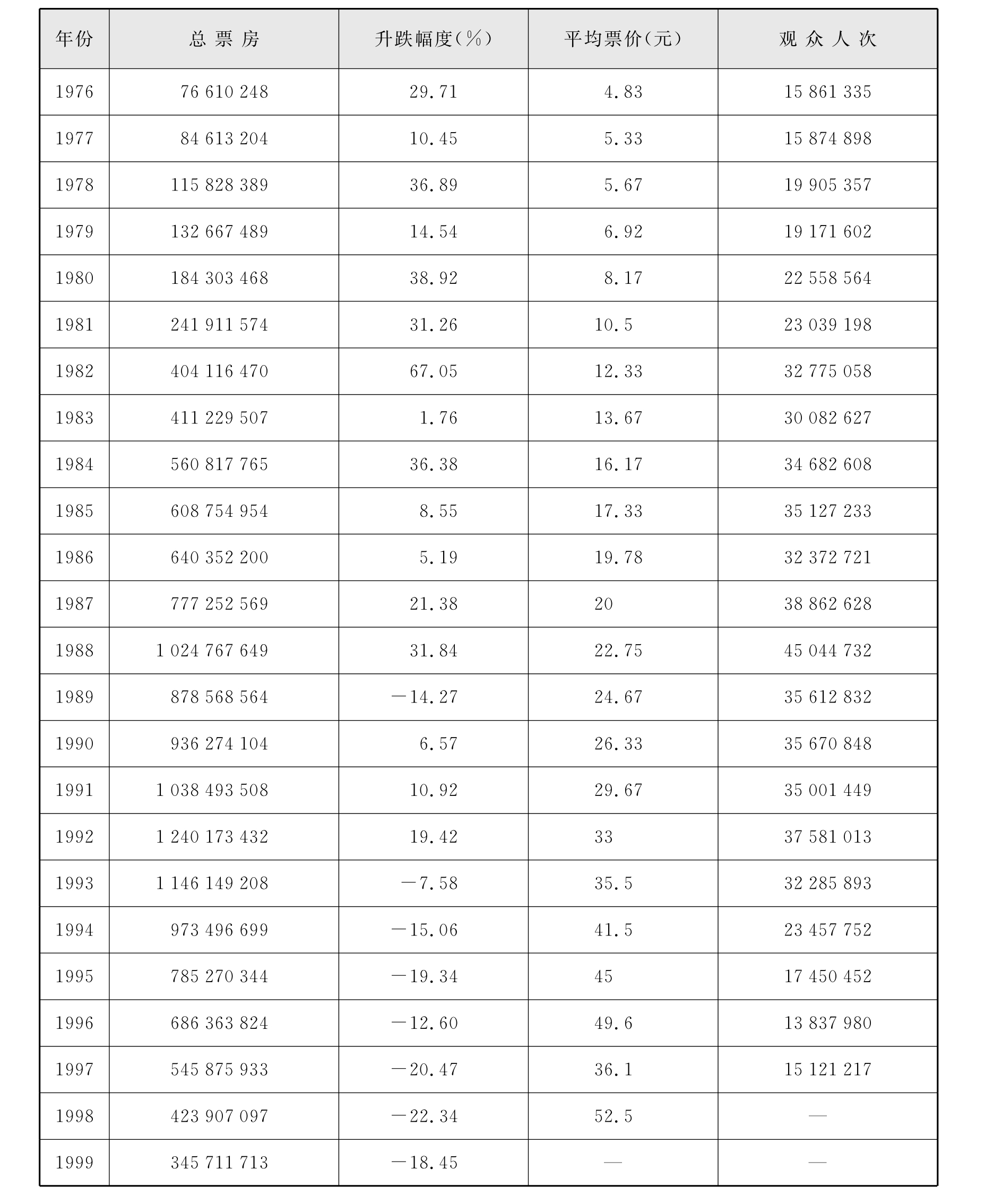

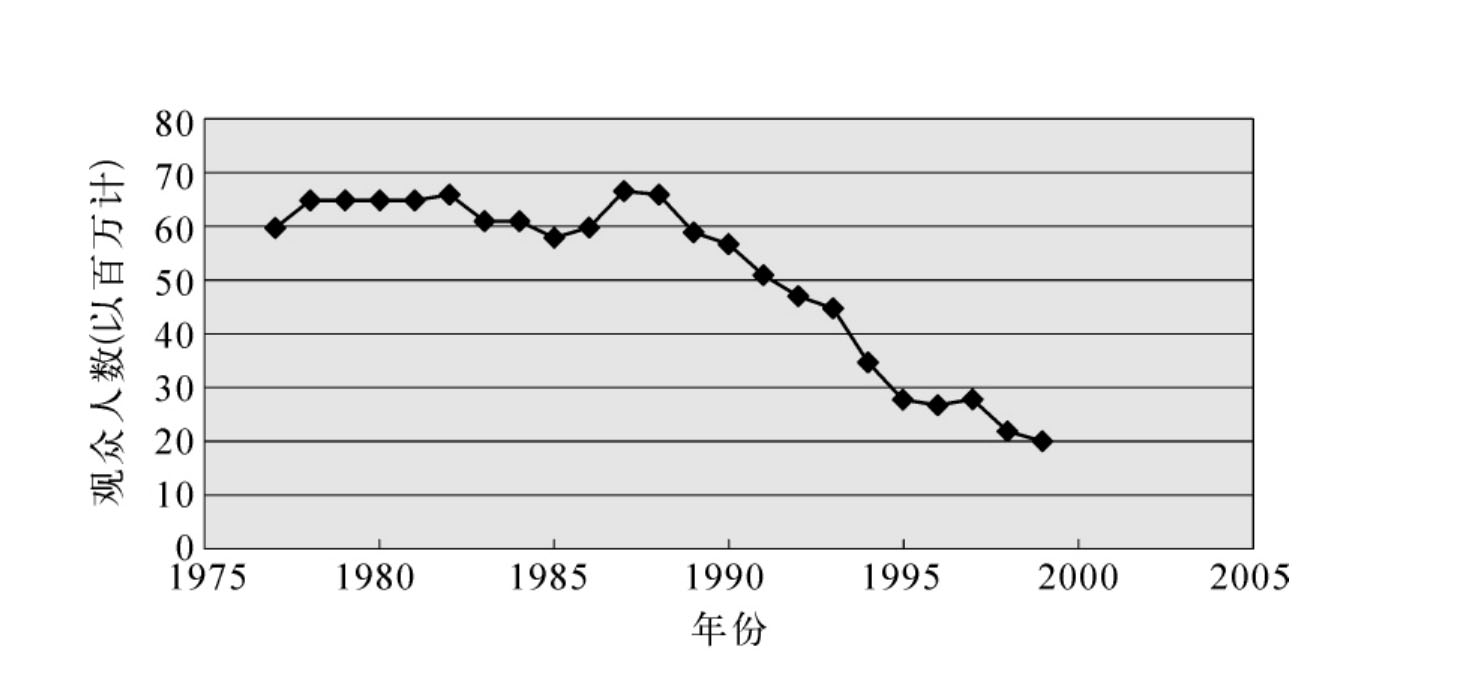

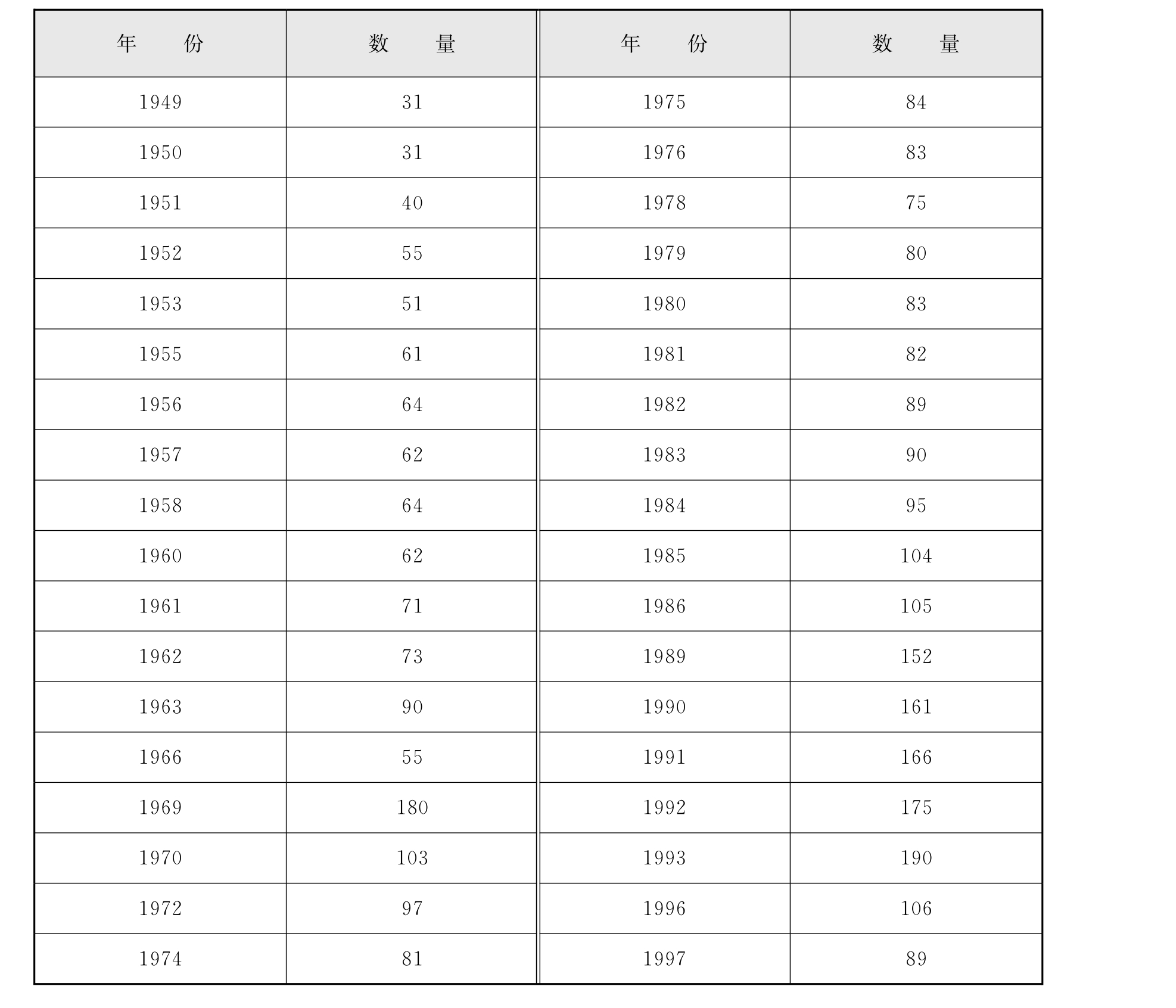

香港电影产业在经历了风风火火的台湾预售潮之后即无以为继,影片年产量逐渐收缩,进入新世纪之后更是陡然下降,惨淡经营(见表4)。90年代中期起,马来西亚、泰国的货币风潮、印尼暴乱、亚洲金融风暴,回归前后业界资金短缺,盗版行业肆意横行,这一切使得港片越来越少地被人关注,名导演、名演员都不再是票房保证,东南亚不但停买“片花”,连现成的港片也乏人问津。华侨在经历了三代、四代的海外生活后,对于华语影片(以港片为主)早已不像他们的父辈和祖辈有那种原乡似的认同。香港影业一度为了适应台湾市场的大量预购而不断复制热销题材和类型,滥拍之风使之创意缺乏而逐渐失去了台湾市场,正所谓“成也片花,败也片花”[9]。也曾是港片重要输出国之一的韩国,其电影产业从90年代迅速崛起,十几年之内“韩流”已然成为引领亚洲青年一代的新风尚。我国台湾地区、韩国以及东南亚等各地市场先后失守,香港本土市场变成了港片最后的堡垒。但香港影业自从1993年港片全年公映量跌破100部低点之后,至今难以突破低迷的态势。1993年,电影产业已进入半停工状态,1994年,票房低于1 000万元的港片占去总上映量的六成。港产片票房收入节节败退(见表5),香港影院观众人数的锐减(见图2)导致了大批影院的改建以及影院数量的快速萎缩(见表6)。

表4 香港历年制作影片及录影带数量(1981—2004年)

资料来源:《香港年报》,1981—2004年。

表5 香港港产电影票房升跌(1970—1999年)

(续 表)

注:以上数字与香港政府记录及报刊所载稍有分别,只作观察兴衰趋势参考之用。

资料来源:陈清伟:《香港电影产业结构及市场分析》,电影双周刊出版社2000年版,第7、74、79、91页;转载自钟宝贤:《香港影视业百年》,三联书店(香港)有限公司2004年版,第376页。

数据来源:《香港年报》,1977—1999年。

图2 香港影院观众人数变化趋势(1977—1999年)

表6 香港电影院数目(1949—2004年)

(续 表)

数据来源:香港经济导报社编:《香港经济年鉴》,1949—2000年;《香港年报》,2001—2004年。

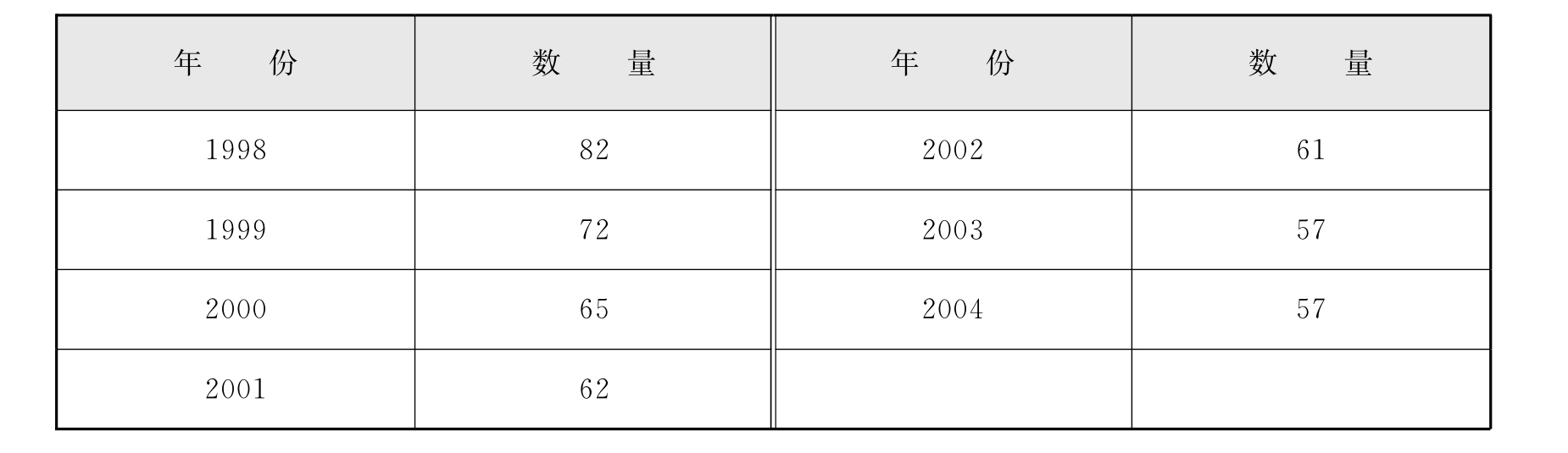

港产片不景气,但同时,西片(主要是好莱坞影片)观众却自1993年起节节上升。例如1993年的《侏罗纪公园》(Jurassic Park)竟在香港获得6 000万元票房,而同年票房最高的港产片《唐伯虎点秋香》则只有4 000多万元收入[10]。1996年,《天煞地球反击战》(Independent Day)票房达4 900多万元,而1998年的《铁达尼号》(Titanic)票房更达11 000万元。反观港产片票房逾2 000万元的却寥寥无几,好莱坞强势压境,港片本地票房占有率节节败退(见图3)。此消彼长的情况下,引发连锁反应:原本放映港产片的戏院纷纷转向放映好莱坞片,香港院商对港产片的需求下降,院线提供给本地片商制作电影的资金也随之收缩。传统上,由于好莱坞在我国香港地区的市场比日本和我国台湾地区少,故米高梅(MGM)、环球(Universal)、派拉蒙(Paramount)及联合四片厂很少耗费巨资偕演员到港为电影做宣传,但1999年末,《明日帝国》(Tomorrow Never Dies)演员大队来港宣传,这也说明了好莱坞对香港市场的敏感度和重视度正在提高,东方好莱坞的腹地正在被好莱坞一步步吞噬。

数据来源:冯建三:《萎缩的电影,蓬勃的好莱坞》,载Toby Miller,Nitin Govil,John Mcmurria and Richard Maxwell著:《全球好莱坞》,冯建三译,巨流图书公司2003年版,第362页。

图3 港片在香港本地票房占有率变化趋势(1993—2001年)

另一方面,如美国导演约翰·福特(John Ford)所言:“好莱坞之所在,无以从地理名之。好莱坞身在何方,我们真不知道。”[11]好莱坞是无所不在的,它越来越成为一种全球趣味,如果你留心一下,你身边的人甚至是你自己,当评价一部电影好看或者卖钱的时候,也许无意间会说出“简直可以跟好莱坞片相比了”。其实,当我们以“东方好莱坞”作为香港电影产业的别称时,那就承认了要以好莱坞作为衡量其他电影产业的标准。历史上,香港电影产业素以强大的“鲁棒性”(robustness)[12]著称,包括前文所论述其作为边缘帝国的“蜕让”特点,这是它长期依靠海外市场生存和发展所培养出的性格。今天,在好莱坞越来越成为一种全球风尚的情况下,香港电影产业也表现出越来越明显的西化或者好莱坞化的趋向。

以往香港或大陆演员在好莱坞备受冷待,不是女性作花瓶、男性打功夫,便是更叫人沮丧的男盗女娼,从《苏丝黄的世界》(The World of Suzie,1960)到《龙年》(Year of the Dragon,1985),戏中中国人的形象饱受海外华人社区及各地文化论者的抨击。20世纪90年代末的《血仍未冷》(The Replacement Killers)和《明日帝国》可以说是首次有香港演员堂而皇之地担任男/女主角,可见好莱坞为了争取我国香港或者亚洲市场也在不断地努力,正所谓实施着全球本土化(glocalization)的策略。同时,作为香港精神代表的成龙从《红番区》、《简单任务》、《一个好人》到《我是谁》,其电影表现出越来越浓重的西化或者好莱坞化风格,1998年的《火拼时速》(Rush Hour)成功后更以拍西片为主。然而,当成龙在国际市场的地位越稳固,他的电影就越西化,成龙不再“香港”,也许他在《我是谁》中所问的正是香港电影要问的问题。当周润发、成龙及吴宇森跨出本土,进军全球之后,他们还是否很“香港”?他们是否已然变成了好莱坞全球化工业的组成部分[13]?

当成龙日益国际化,周润发不再拍港产片之后,幸好香港还有周星驰现象。周星驰的传奇式成功带动了香港文化的“无厘头”风气,而“无厘头”其实可以说是根植于最本土的草根之中,是下层民间面对生活建制感到无能为力时的插科打诨式的自嘲与抗衡。当90年代初的票房保证“双周一成”中的“一周一成”转战好莱坞之时,只剩下“星爷”稳守着本土。但自2001年《少林足球》引来国际注视后,2004年的《功夫》在资金、题材、摄制方法等各方面都已经变得全球化,市场也已跨出香港,甚至跨出亚洲进军全球。《第29届香港国际电影节特刊》中一文写道:“无论周星驰如何在票房上迭创佳绩,其实早已与香港本土的电影产业无关——是的,他已在拍西片而非港产片了!”[14]无疑,无论在经济上还是获奖上,好莱坞化了的《功夫》十分成功,凭此,周星驰已然飞身跃出香港了。《功夫》属于全球或是香港也许不是问题重点,重点应在于它体现了全球化年代香港电影的发展方向,虽然香港观众也许要问一句“星爷”:“你还爱我吗?”[15]

香港,很难用东方的、西方的、北方的、南方的或者黄色的、白色的、黑色的、棕色的给它一个定义。从渔村、殖民地、移民城市、转口贸易港、金融中心,到“回归的城市”与“特别行政区”,香港的历史及地理坐标不断地更替。这个拥有700万人口的空间是一个流徙地,流徙的不单是个人,还有家庭、族群和社团,以及所有一切不断建构的文化。粤语中有个词叫做“雜嘜”,很难用普通话或者英文词汇与之准确地对应,只能说大致是“混杂”或者hybridity之意。香港文化从来都不是单纯的符码,“雜嘜”也许是个很好的形容。“雜嘜”使香港文化不再单纯,也正是“雜嘜”给了香港文化以蓬勃的活力,成为创意产业的不竭之源,使之在面对不同历史时代、社会环境以及消费对象时,能够发挥出强大的“鲁棒性”或者适应性去获得生存和发展的机遇。如果说“雜嘜”是包括香港电影产业在内的香港文化的本土性特色,那么,在好莱坞趣味弥漫全球的今天,香港电影吸收进好莱坞元素,生产出《功夫》、《神话》或者《头文字D》这样的全球化电影,力图自我拯救,也力图开辟海外市场及内地市场,这种尝试难道真的背离了香港电影的“本土性”,真的不“香港”了吗?

【注释】

[1]艺坛一叟:《粤片业之伶、星分家》,载《大公报》1976年10月28日。

[2]Lim Kay Tong,Cathay:55Years of Cinema,Singapore:Landmark Books for Meileen Choo,1991;另见杜云之:《香港影业分析报告邵氏银海五十年》,台北皇冠出版社1978年版;翁灵文:《邵氏兄弟(香港)有限公司》及《电影懋业有限公司》,载《第三届香港国际电影节——战后香港电影回顾1946—1968》,香港市政局1979年,第144—147页、148—153页;《电影院业务多不振 半年来营业额大减》载《大公报》1953年9月6日;《本港影院鸟瞰》,载《香港时报》1955年10月22日;《亚洲影展前检讨港制电影质素提高》,载《星岛日报》1958年4月21日;陈勃灵:《香港电影事业三十年》,载《工商日报》1955年7月8日,转引自钟宝贤:《香港影视业百年》,三联书店(香港)有限公司2004年版,第190页。

[3]李丁赞:《“边缘帝国”:香港、好莱坞和(殖民)日本三地电影对台湾扩张之比较研究》,载《台湾社会研究季刊》第21期,1996年1月,第145页。

[4]Lii,Ding-Tzann,“A Colonized Empire:Reflections on the Expansion of Hong Kong Films in Asian Countries”,Kuan-hsing Chin,Ed.,Trajectories:Inter-Asia Cultural Studies,London:Routledge,1998,p.128.

[5]李丁赞:《“边缘帝国”:香港、好莱坞和(殖民)日本三地电影对台湾扩张之比较研究》,载《台湾社会研究季刊》第21期,1996年1月,第148页。

[6]载《时代周刊》1995年2月13日。

[7]“蜕让”这个词原为Taussig(1992)讨论科学与知识时所使用,指的是“让自我迷失在周遭的环境里,而不积极去操弄或控制周遭的环境”;转引自李丁赞:《“边缘帝国”:香港、好莱坞和(殖民)日本三地电影对台湾扩张之比较研究》,载《台湾社会研究季刊》第21期,1996年1月,第152页。

[8]蔡澜:《电影资料馆》,载《壹周刊》第401期,1997年11月14日。

[9]钟宝贤:《香港影视业百年》,三联书店(香港)有限公司2004年版,第370页。

[10]方圆:《九三风云大事》,载《电影双周刊》第384期,1993年12月30日—1994年1月12日,第38—39页。

[11]引自John Ford 1964年在BBC电视的谈话。

[12]“鲁棒性”是robustness的音译,本是系统与控制理论用语,指系统的健壮性。它是在异常和危险情况下系统生存的关键。比如说,计算机软件在输入错误、磁盘故障、网络过载或有意攻击的情况下,能否不死机、不崩溃,就是该软件的鲁棒性。在技术上就是指“可靠的、坚固耐用的、不易出错的、兼容的、可移植性强”等意义。

[13]朱耀伟:《爱恨地球村:透视全球化现象》,天窗出版社2005年版,第98—99页。

[14]汤祯兆:《活在当下——香港电影之凝定于现在》,载《第29届香港国际电影节特刊》,2005年。

[15]朱耀伟:《爱恨地球村:透视全球化现象》,天窗出版社2005年版,第102页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。