民族肤纹学(ethnic dermatoglyphics)在体质人类学(physical anthropology)的学科范畴内,并且是体质人类学的典型的基础学科分支[1~4]。

中国的民族人口交往还不太频繁,在民族交融将以加速度发展之前的时期内,做好56个民族的肤纹捺印和研究,在时机上有许多有利因素。中国的民族肤纹学,是第一个完成全部中华56个民族的调查研究项目,也是目前我国唯一完成全部民族生物学项目调查研究的课题。

我国民族肤纹学调查源于1909年(台湾),1971年前共发表肤纹论文58篇[2],各文献在技术分析标准、项目参数标准有很大不同,没有一个群体可以在这样多的论文中拼凑出一套完整的项目参数,也不能掺入本报告之中,甚为可惜。大陆的调查研究在1964年前有过少量的调查,1977年后开始大规模调查研究[5~27,31~34]。30年来,通过上千名中国肤纹学工作者辛勤努力;台湾和上海肤纹学人友好合作[7~10];在大家的不懈努力和帮助下,我们共同完成了这项体质调查研究的宏大工程[5~27,31~34]。顺利完成中华全部民族(56个民族)的肤纹调查研究。通过研究,看到汉族肤纹有强烈的民族杂合性。

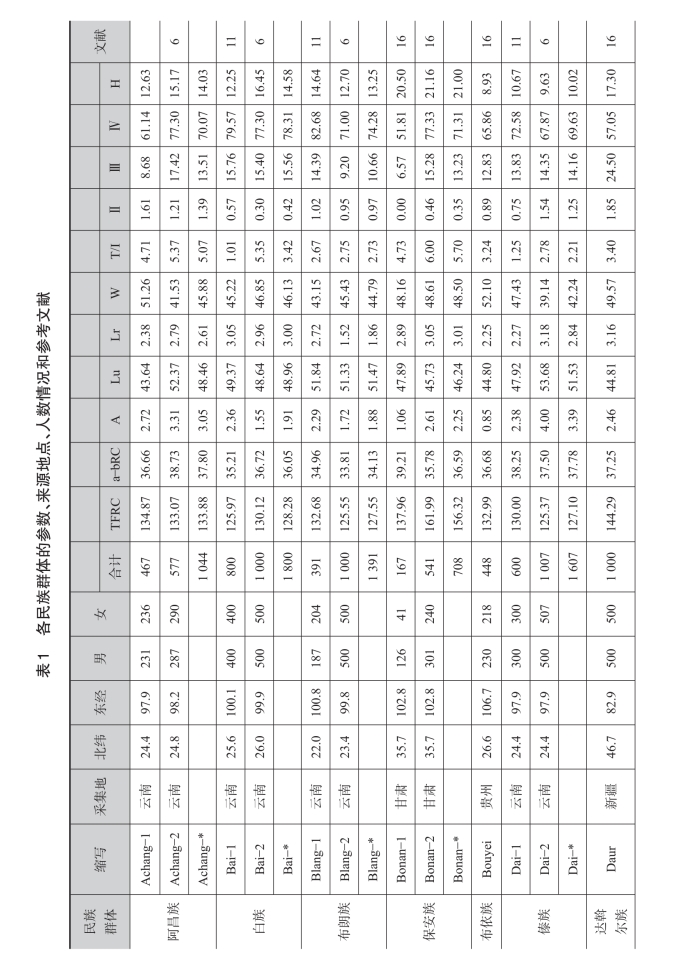

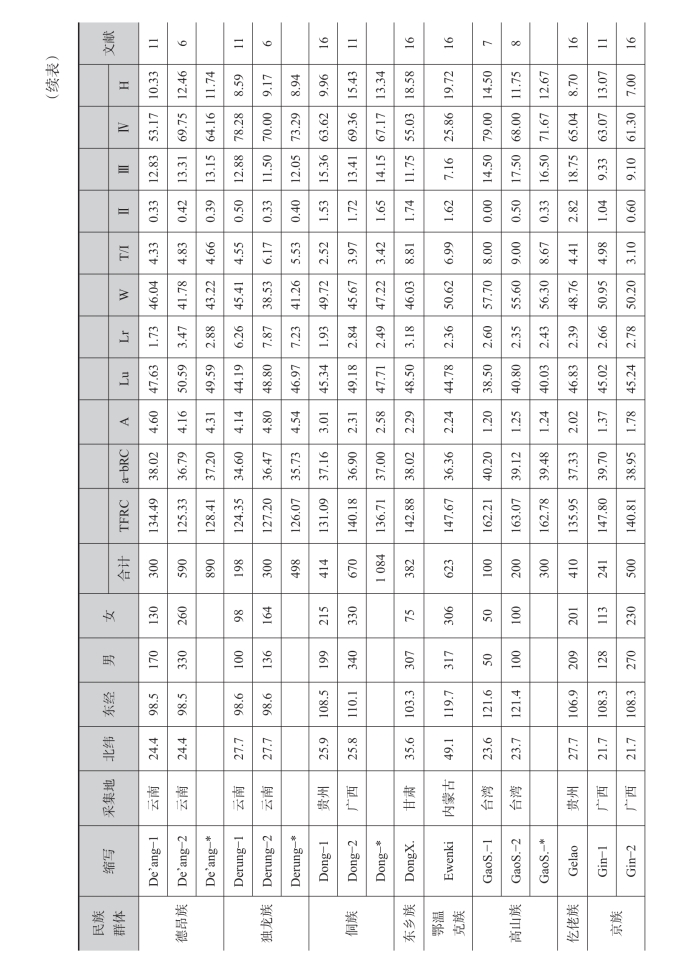

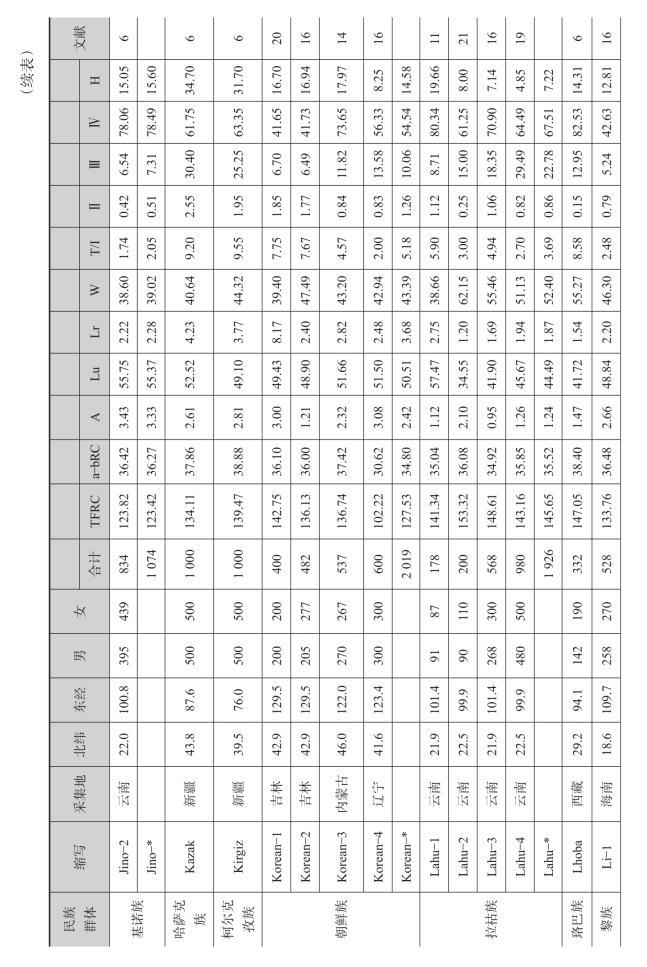

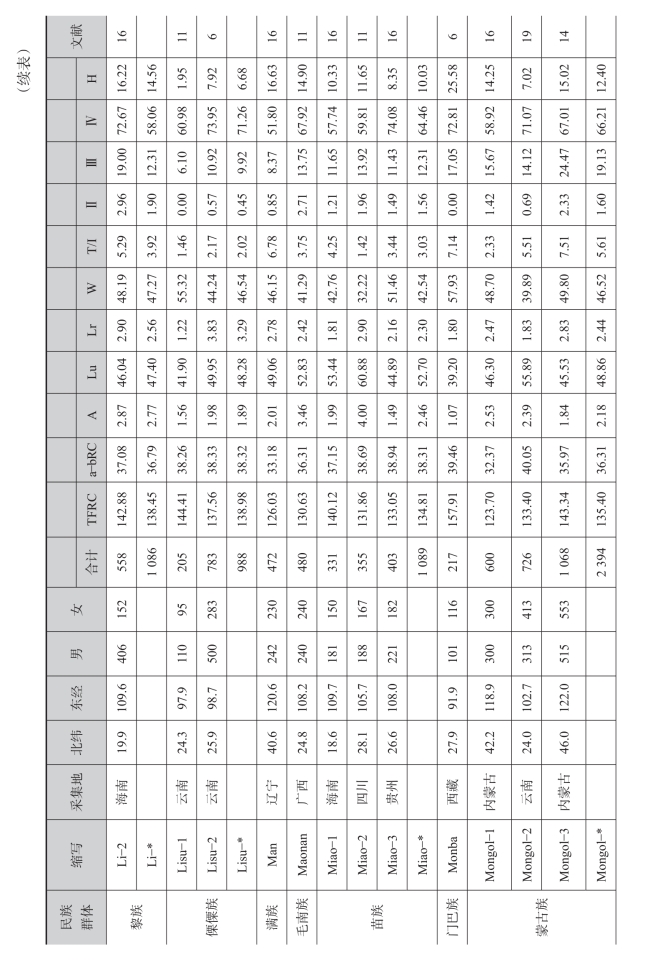

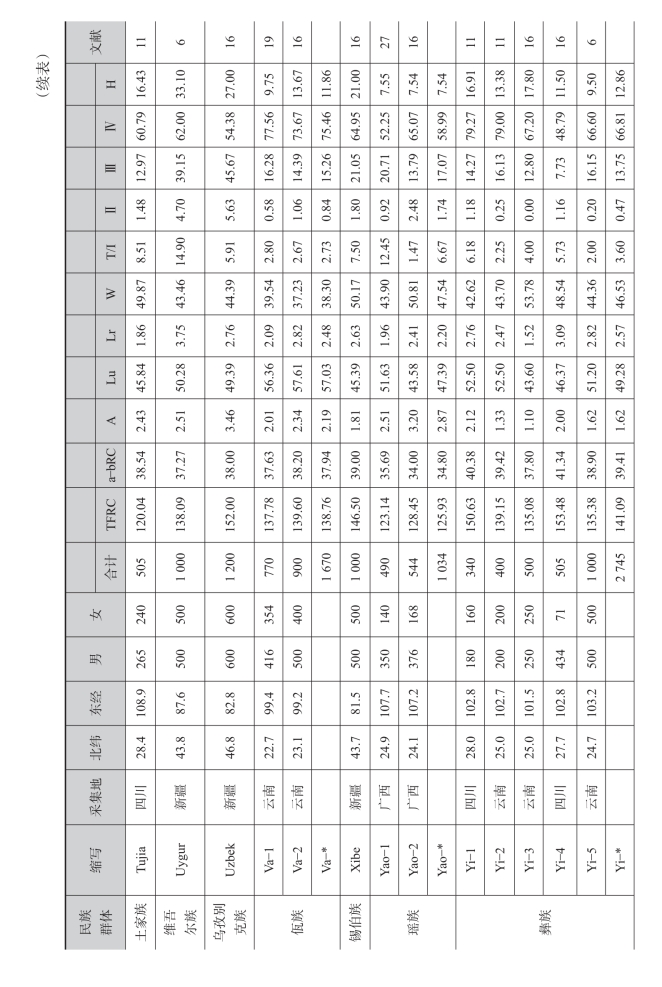

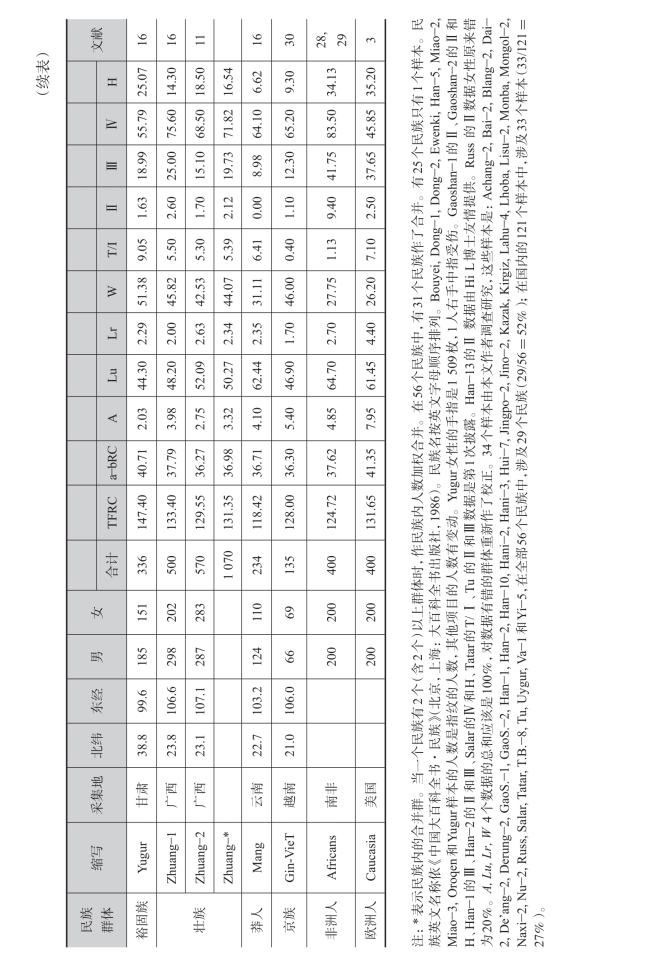

中华56个民族和其他民族的具体肤纹参数如表1所示[5~31],有些是初次公布的数据。本文是对中华56个民族肤纹作综合分析的报告。

一、 材料和方法

(一) 材料来源

本文引用的资料来自公开发行的刊物和著作[6~34]。我们研究了29个民族(33个样本)[5~10,19,22~24,26,31~34],占民族数的51.78%(29/56)。全国人口不足万人的民族有6个,我们完成4个样本(门巴族7 500人、独龙族5 800人、塔塔尔族5 000人、珞巴族2 300人)的研究。

所有调查对象的父母都是同一民族,兼有健康男女的群体。引用3个样本为监视群体,他们是Africans[28,29]样本、Caucasians[3]和Vietnam Gin[30]样本。表1中的中国境内的56个民族的121个样本(除了India Tibetan[16],Vietnam Gin, Africans, American Caucasian,还不包括31个已合并群体的人数)共有68 846名个体,其中男性35 950名,女性32 896名。

(二) 研究方法

因为H. Cummins主张的技术分析规范实际上是继承和保留英国学者F.Galton(1822—1916年)和 E. R. Henry(1850—1931年)的方法[1~3],所以这种技术分析的规范称为Cummins标准[1]或欧美标准。中国肤纹学研究协作组(Chinese Dermatoglyphics Association, CDA)制定和确认的项目参数标准:包含手纹6个项目的11个参数(TFRC, a— bRC, fi ngerprint—A—Lu—Lr—W, thenar/Ⅰ, interdigital—Ⅱ—Ⅲ—Ⅳ, hypothenar),有时称为CDA标准[6,19,31]。项目参数标准符合多数国内外习惯、覆盖绝大多数的已有的研究项目。

以SAS软件(PC statistical analysis system 6.12, SAS)对156×11数据阵作运算。通过聚类分析(cluster analysis)和主成分分析(principal component,PC)的计算,画出聚类图,画出PCⅠ和PCⅡ组成的X—Y轴的散点分布图。聚类分析的系统树的作图软件、各个样本项目参数的统计软件、多样本加权合并的计算软件,都由我们用Qbasic或C++语言自行编制开发。

本文采用的其他实验室的数据,进入表1前,进行数据逻辑检查和校正,例如,一个样本的指纹花纹的总频率不为100%,可能是刊印有误或计算有问题,通过计算每个手指的指纹花纹的分频率推算出正确数据。数据进入表1后,决不可为迎合结论而修改数据。

我们所有的分析都在捺印图上完成,捺印图是民族肤纹学研究的基础素材。

(三) 肤纹地方群标记(PM)的产生

肤纹基础数据的生物学信息的发掘研究有大量的工作要做。肤纹的地方族群标记(local population dermatoglyphics marker)指在民族肤纹学基础研究中,用已知特征、明确定位、指示标杆作用的地方族群为分析的标记,简称群体标记(population marker, PM)。监视标记(supervise marker, SM)是PM模型的校对、甄别标准。

通过遴选PM,可利用的聚类方法有5种:类平均法(average linkage)、最长距离法(complete method)、可变类平均法(fl exible-beta method)、相似分析法(McQuitty’s similarity analysis)、最小方差法(Ward’s minimum-variance method)。这些方法都可以把31个民族样本区分出南方群(14个民族)、北方群(15个民族)、Africans和Caucasians人种群(2个群体)四大群类。虽然在5种方法中每1族群在聚类图上的位置(在Y轴)不尽相同,或者聚类的距离(在X轴)单位大小不一,但每一族群必须是在四大群类中有相对稳定的位置。例如南方样本可能在14个位置上有变化,但不能聚类到北方样本里,也不可聚类到Africans和Caucasians样本里。

二、 结果

(一) 聚类分析中华56个民族

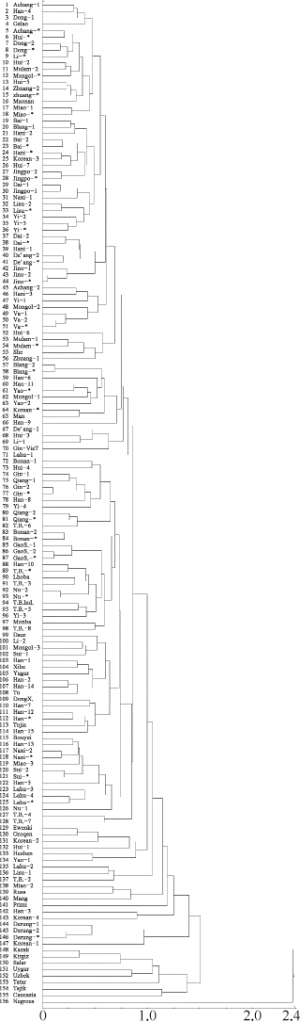

聚类图Cluster tree(见图1)上有南方群(1~71)和北方群(72~154)出现,表示我国各民族仍有其相对独立的体质人类学(即肤纹学)体质特征。

南方群(1~71):含有71个样本(Gin-VieT除外)。其中有少量的北方样本(共9个)出现。北方样本中的56%(5个)集中在57~66区段中,成为富含北方样本的区段。可看成南方群向北方群的过渡地区,或者叫混合区段。由南向北或由北向南在肤纹体质特征上,有一个逐步融合的过程,民族迁移和混杂仍然受到地理条件的限制。

北方群(72~154):含有83个样本。在115~126区段中,都是南方样本,成为富含南方样本的区段。可看成北方群向南方群的过渡地区。在北方群中,有取材于新疆的哈萨克族(Kazak)、柯尔克孜族(Kirgiz)、维吾尔族(Uygur)、乌孜别克族(Uzbek)、塔塔尔族(Tatar)、塔吉克族(Tajik)和青海的撒拉族(Salar)共7个样本自成1群。除了撒拉族(Salar)外,新疆的这6个样本的指纹频率的W显著少于L(P<0.01),指间Ⅲ区真实花纹的频率多于20%。我国新疆样本表现有明显的西北民族(中西亚民族)特性,似乎可以单列为西北民族群。

作为监视标记(Supervise Marker, SM)的越南京族(Gin-VieT)、Africans和American Caucasians在聚类系统树上有明确和合适位置。越南京族(Gin-VieT) 聚类在中国南方群内。American Caucasians先和塔吉克族(Tajik)聚类,后与西北样本聚类。Africans样本聚类在最外围。

图1 中华56个民族和非洲人种、欧洲人种、越南京族共156个群体的聚类图[由上往下顺序有1~156个族群。第70为Vietnam Gin, 155是Caucasians, 156是Africans,中华56个民族有153个群体。图上有中国南方民族群(Southern Chinese Group, SG)(1~71)和中国北方民族群(Northern Chinese Group, NG)(72~154)。图上监视标记群(Supervise Marker, SM)(70,155, 156)的Africans(156)是最后聚类的群体,Caucasians在155位。Vietnam Gin在中国南方民族群中的70位置,SM群分别占据在合适的位置上。根据Average linkage方法计算的结果画出聚类图]

有31个民族是多个群体参与了聚类分析,在分析之前已做了人数加权合并,合并后的群体基本上可以在系统树上得到比较客观的分类,由此可见大样本的优势。

四川是我国少数民族人口和种类较多的西南省份,该省的11个样本(包括羌族合并群)有10个样本(Han— 8, Miao— 2, Qiang —1—2—*,T.B.—6—3—4,Tujia, Yi—4)聚类在北方群内,只有1样本(Yi—1)聚类在南方群内。在300年中,由10万人增至今天的1亿人口,可能四川是民族体质交流的中间驿站。民族融合在这里得到较充分的表现。

历史上多次南来北往的民族大迁移,东西交流的丝绸之路的开辟,使原来的一个民族分为多个群体而与本民族主支的差异日趋扩大,或成为聚类图上的混合群体,或聚类于其他人群。例如蒙古族(Mongol—2)、回族(Hui—2—7—3)等迁徙群体与当地民族(南方群)聚类,表现出肤纹体质特征与地理区域的平行关系。远离主支的群体与主支群体有较大的差异。

藏族的9个样本(含合并群)都聚类在北方群中。在85~98的区段中,有5个藏族样本(T.B.—*—3—Ind.—5—8),是藏族群体较集中的区段。藏族肤纹表现北方群特征,是北方民族,非“南来(印度)”之民族。藏族的族源与古羌族等有关。肤纹表明拉萨等藏族主支有较多的北方血统。

T.B.—4是一支族属有争议的群体,称为白马藏族(Baima Tibetan people)。在全民族的聚类图上与甘肃藏族聚类(T.B.—7)。提示白马藏族与藏族主支有较大的差别。印度的藏族移民样本(T.B—1)与西藏拉萨郊区的样本(T.B.—5)聚类,表明这两个群体的亲缘相近。

Mang是有待识别的群体。在全民族的聚类图上,Mang与Miao—2、Russ聚类(138, 139),识别问题没有解决。

苗族样本中取材于海南岛(省)的苗族(Miao—1)聚于南方群,而四川和贵州的苗族(Miao—3—2)则聚类在北方群。海岛的地理隔离对体质变化仍起影响。

中国台湾闽南汉族(Han—2 Minnam)人是台湾人口最多的群体,占总人口的80%左右。发现台湾闽南汉族人(Han—2)肤纹项目参数[8]类同于大陆北方群。闽南人来自福建南部(即闽南),而闽南人源于大陆中原等地。我们还发现,因为闽南人群的血统一段时期内较为严格,少与外属通婚,所以在闽南时就有基因淀积,世居台湾(岛)后,这种基因淀积得到加速和纯化。岛居住民特有的基因淀积和纯化现象在别的较封闭的环境也有所表现。在“岛式淀积”作用下,发生表型“返祖现象”,回到群体原来固有的频率和肤纹的Castle-Hard-Weinbery平衡。“岛式淀积”理论是我们的肤纹理论的重要内容。我们通过肤纹研究,发现台湾闽南人因“岛式淀积”的作用,使其肤纹更具有北方群特征。台湾客家汉族人(Han —1 Hakka)的肤纹项目参数[9]的分布情况及其在聚类树系图上所处的北方群的位置,都支持肤纹的“岛式淀积”假设。

台湾高山族的2个样本分别是人数最多(人口16.7万)的阿美(Amis)样本[10(]Gaoshan —2)和人数很少(人口约800)的噶玛兰(Kayalan) 样本(Gaoshan —1)[7]。台湾高山族样本(Gaoshan —1—2—*)[7,10]都聚类在北方群内,与“‘原住民’源于南洋”的结论有不同。结论还待更多证据的支持。

云南的彝族有2个支系样本参与分析,彝族的撒梅(Samei)支系(Yi—2)与彝族的罗罗卜(Lolobo)支系(Yi—3)分别聚类在南方群和北方群,族内各支系之间的差异很大。

(二) 汉族肤纹表现强烈的杂合性

汉族的16个样本(包括合并群),4个样本(Han—4—6—11—9) 聚入南方群,12个样本(Han—8—10—1—2—14—7—12—*—15—13—5—3) 聚入北方群。北方群里有Han—2和Han—14为相邻的样本,Han—2和Han—14分别取材于南方和北方。北方群里有Han—12和Han—*为相邻的样本,Han—12取材于南方,Han—*是汉族的11 253人合并样本。取材于北方的2个样本(Han—6—9)聚类于南方群。取材于南方的9个样本(Han—8—10—1—2—7—12—15—13—5)聚类于北方群。上海汉族3个样本(Han—10—15—13),每个样本的人数都在1 000人以上,都聚类在北方群。在109—114区段中,有富含汉族的区段,6个样本中,汉族有4个,汉族样本并没有单独聚类成为一群。我国汉族是中国乃至世界人口最多的民族,分析中发现所有各地(华东、西北、东北、西南)的汉族样本都与当地的民族聚类一群,中华民族多元一体,汉族是中华民族集合的后代。目前的资料表明,现代人类源于20万年前的非洲,3~5万年前有一支祖先在亚洲东南部生活,后再向亚洲北部迁徙,先过长江、再越黄河,约是5 000多年前在中原形成华夏民族,中华民族的古老遗传标记在今天还有表现。汉族的肤纹特征反映了强烈的民族杂合性。

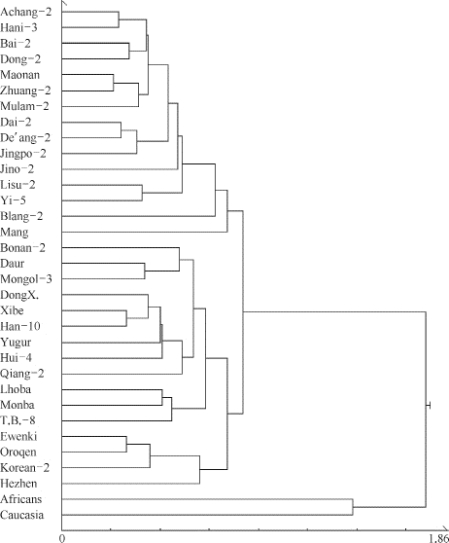

(三) 中国民族肤纹的地方族群标记

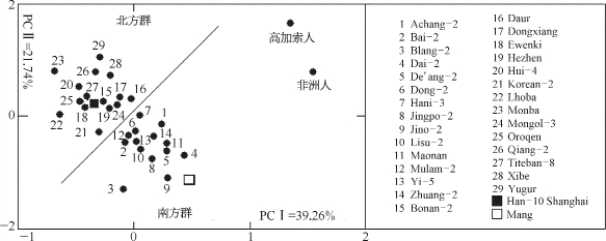

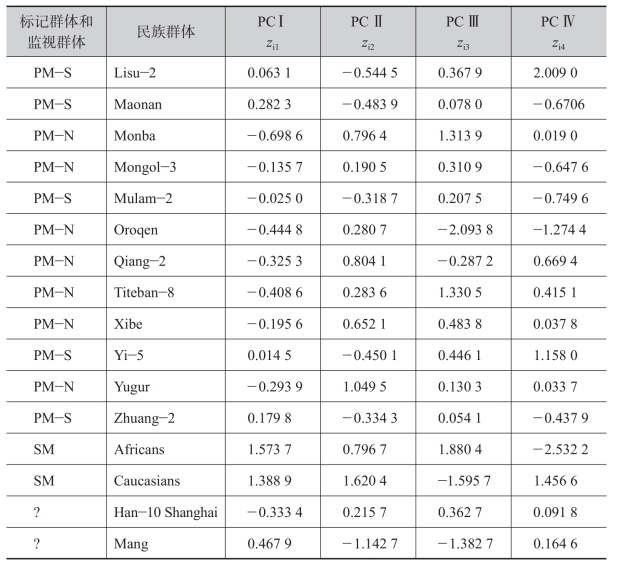

把待测定的上海汉族演示样本(Han —10 Shanghai)、云南莽人(Mang)的参数和31个PM参数作聚类和主成分分析。在图2中,见到北方群中有上海汉族(Han Shanghai)样本,在南方群中有莽人样本。在PCⅠ中x1, x3, x4, x6,x8项目的系数绝对值>0.30,在PCⅡ中x1, x2, x7, x9, x11项目的系数绝对值>0.30。 PCⅠ和PCⅡ入选为二维散点分布图的参数。主成分(principal component, PC)PCⅠ和PCⅡ作散点分布图(见图3),其样本分布的格局与聚类分析(cluster analysis)的结果相同。如同聚类树系图一样,主成分散点图提供了较为直接的又一种视角。

图2 利用31个群体的(PM)作上海汉族(Han —10)、莽人的聚类[确定PM和用PM作分析的2个步骤:① 方法选择,聚类图上的南方人、北方人、非洲人种和欧洲人种必须各聚类在一群内,作为检验方法的标准。② 待测定群体与31个PM作联合分析。发现待测群体(Han —10)聚类在北方民族群的位置。据此可以看出上海汉族(Han —10)的肤纹基本属性为北方特征。见到莽人在南方群的最外围。好像在指示莽人群体属于南方群。本图根据聚类分析的类平均法(Average linkage)计算所画]

图3 上海汉族和31个民族(PM)的主成分散点图[本图根据表2的标准化主成分得分(zi1, zi2)数据所画。在作散点图前,先作了3个标准化处理: 标准化项目参数、标准化得分系数、标准化主成分得分。X为PCⅠ(39.26%),Y为PCⅡ(21.74%)。作以常数a为—1、斜率b(slope)为1的直线,把PM南和PM北分为2群。Han—10在北方群之中,莽人(Mang)样本在南方群之中]

本文对33个样本的11个项目参数作主成分分析,见到前3个主成分贡献率累积达到72.33%,前4个的信息贡献率为82.72%(39.26%,21.74%,11.33%,10.39%)。对DNA STR(short tandem repeat, STR短串联重复序列)的38个基因位点作主成分分析,头4个主成分的信息[16]贡献率为65.84%。相比于前4个主成分的贡献率,群体肤纹的贡献率大于DNA STR 16.88个百分数。肤纹学研究的前景广大。

三、 讨论

(一) 技术标准和项目标准

我们所研究的白、彝、基诺、哈尼、布朗6个样本(Bai—2, Yi—5, Jino —2,Hani—2—3, Blang—2)及金安鲁等的研究同样民族的不同样本(Bai—1, Yi—2,Jino—1, Hani—1, Blang—1)都聚类在南方民族群内。还有我们分析的独龙族(Derung—2)与金安鲁等研究的独龙族(Derung—1)都聚类在北方群内。不同研究单位的学者在云南研究同一民族的不同样本,能得到如此同一的归类,说明中国肤纹学研究协作组(CDA)所坚持的技术标准和制定的项目标准的作用很大。

(二) 肤纹分为两大群

中国民族肤纹体质特征可分为南方群(SG)、北方群(NG),以长江或北纬30°~33°为界带。此推测与1998年研究部分民族肤纹的结果相似[5,6]。这个推测还与人类体质测量学、HLA研究和利用免疫球蛋白同种异型(Gm)研究[16]所提出的中华民族起源于古代南北两大群体的假说有相同之处。由于我国民族多且南北差异大,故在医学应用和遗传对比上,应用本民族和本地区群体数据作参照系为好。

(三) 肤纹PM犹如DNA 标记

肤纹PM是以多民族多群体为对象,以SAS系统的聚类分析和主成分分析为方法,以探索族群源流为目的之研究项目。犹如 DNA Marker实验一样,以已知的标志测定未知的目标。PM的发现有较大的理论价值和应用前景。

(四) 聚类法的肤纹地方族群标记的应用

用经过5种聚类方法得到的PM标记,对演示群体上海汉族(Han —10 Shanghai)和云南莽人(Mang)作分析。5种方法的PM都把上海群体聚于北方群内(见图2、图3),上海样本的个体双亲祖籍为上海的仅占14%,上海是近代特大型移民城市。莽人(Mang)在南方群的最外围(见图2、图3),好像指示Mang样本属于南方群,为Mang的识别多了一条思路。

(五) 主成分法提示肤纹地方群体的应用可能

标准化项目参数、标准化得分系数、标准化主成分得分,是为绘图所做的3个“标准化”准备过程(见表2)。在此,以第一主成分(PCⅠ)为X坐标,第二主成分(PCⅡ)为Y坐标,绘制二维散点图(见图3)。

表2 31标记群体和Han—10(汉族—10)的4个标准化主成分得分

(续表)

注: PM—标记群体; SM—监视群体; N—北方的群体; S —南方的群体;?—是待测定的模拟群体。

在图3中,见到北方民族为一大群,南方民族为一大群,非洲人种和欧洲人种各自成一群。在北方大群中有上海汉族(Han— 10 Shanghai)群(X=—0.333 4, Y=0.215 7),南方群中有莽人群(X=0.469 7, Y=—1.142 7)。

主成分(principal component, PC)PCⅠ和PCⅡ作散点分布图,其群体分布的格局与聚类分析(cluster analysis)的结果相同。如同聚类树系图(见图2)一样,主成分散点图(见图3)提供了较为直接的又一种视角。

把待测定的Mang样本和31个PM和SM作聚类分析(见图2)和主成分分析(见图3)。

中华56个民族的肤纹参数,为不同目的的PM或SM筛选,例如研究民族渊源关系、语言系统关系、体质形态关系等,提供了多种选择。

[ 1 ] Cummins H, Midlo C. Finger prints, palms and soles[M]. Philadelphia: The Blakiston Company, 1943.

[ 2 ] Mavalwala J. Dermatoglyphics — An international bibliography[M]. Mouton Publishers. The Hague. Paris, 1977.

[ 3 ] Schaumann B, Alter M. Dermatoglyphics in medical disorders[M]. Springer-Verlag,1976.

[ 4 ] Reed T, Viken R J, Rinehart S A. High heritability of fi ngertip arch patterns in twin-pairs[J].American Journal of Medical Genetics, 2006, 140A: 262—271.

[ 5 ] Zhang H G, Ding M, Jiao Y P, et al. A dermatoglyphic study on Chinese population Ⅲ.Dermatoglyphics Cluster of fi fty-two nationalities in Chinese[J]. Chinese Journal of Genetics (Allerton press, inc./New York), 1998, 25(4):241—251.

[ 6 ] 张海国.中国民族肤纹学[M].福州: 福建科学技术出版社,2002.

[ 7 ] Chen Y F, Zhang H G, Lai C H, et al. A dermatoglyphic study of the Kavalan aboriginal population of Taiwan[J]. Science in China, Series C, Life Sciences, 2007, 50(1):135—139.

[ 8 ] 陈尧峰,张海国,赖俊宏,等.台湾闽南人肤纹学研究[J].人类学学报,2007,26(3):270—276.

[ 9 ] 陈尧峰,张海国,赖俊宏,等.台湾客家人肤纹学研究[J].解剖学报,2007,38(5):606—609.

[10] 张海国,陈尧峰,沈建甫,等.台湾阿美“原住民”肤纹学研究[J].中国科学 C: 生命科学,2008,38(3): 277—284.

[11] 吴立甫.中国西南少数民族肤纹学[M].贵阳: 贵州科技出版社,1991.

[12] 花兆合,彭玉文,蔡坤,等.汉族ABO血型的皮纹特征分析[J].人类学学报,1993,12(4): 366—373.

[13] 阮家超.上海中学生(12—15足岁)手纹正常值测定[J].上海师范大学学报(自然科学版),1992,21(3): 86—90.

[14] 陆舜华,郑连斌,张炳文.内蒙地区蒙古、汉、回、朝鲜族肤纹特征比较研究[J].人类学学报,1995,14(3): 240—246.

[15] 李辉,金力,卢大儒.指间区纹的遗传学研究Ⅰ.指间区纹的各种类型及其间关系[J].人类学学报,2000,19(3): 244—250.

[16] 杜若甫.中国人群体遗传学[M].北京: 科学出版社,2004.

[17] 刘世明,边天羽.系统性红斑狼疮肤纹学分析[J].天津医药,1985,13(6): 342—346.

[18] 林凌,李辉,张海国,等.上海郊区人群的体质特征和遗传关系[J].人类学学报,2002,21(4): 293—305.

[19] 丁明,张海国,黄明龙.皮肤纹理学——24个民族皮肤纹理参数[M].昆明: 云南科技出版社,2001.

[20] 张子波,杨康鹃,王欣昊,等.中国延边朝鲜族手皮纹研究[J].人类学学报,2004,23(2): 164—168.

[21] 李辉,张蔚岭,钱斌治,等.拉祜纳人肤纹研究[J].复旦学报(自然科学版),1999,38(5): 517—522.

[22] 徐双进,张海国,袁疆斌,等.新疆俄罗斯族肤纹学调查[J].解剖学报,2004,35(6):660—663.

[23] 王平,王菡,张海国,等.青海撒拉族肤纹学研究[J].解剖学报,2003,34(2): 208—212.

[24] 袁疆斌,徐双进,张海国,等.新疆塔塔尔族肤纹学[J].解剖学杂志,2003,26(2):178—183.

[25] 花兆合,潘阳,胡玉山,等.拉萨郊区藏族的指纹研究[J].人类学学报,1995,14(3):233—239.

[26] 杨江民,王菡,张海国,等.青海土族肤纹学研究[J].人类学学报,2002,21(4): 315—322.

[27] 龙祖光,杨光照,韦荣岚.南丹县白裤瑶族人手肤纹调查[J].右江民族医学院学报,1987,9(4): 26—29.

[28] Grace H J, Ally F E. Dermatoglyphs of the south African Negro[J]. Human Heredity,1973, 23: 53—58.

[29] Grace H J. Palmar dermatoglyphs of south African Negroes and Coloureds[J]. Human Heredity, 1974, 24: 167—177.

[30] Li H, Shangling P, Michael D, et al. Dermatoglyph groups Kinh Vietnamese to Mon-Khmer[J]. Intl Jnl Anthropology, 2006, 21: 295—306.

[31] 张海国.人类肤纹学[M].上海: 上海交通大学出版社,2006.

[32] 张海国,王伟成,许玲娣,等.中国人肤纹研究Ⅰ.汉族10项肤纹参数正常值的测定[J].遗传学报,1981,8(1): 27—35.

[33] Zhang H G, Wang W C, Xu L D, et al. Normal values of 12 dermatoglyphic parameters in Chinese Hans[J]. Chinese Medical Journal, 1982, 95(3):197—202.

[34] 张海国,王伟成,许玲娣,等.中国人肤纹研究Ⅱ.1040例总指纹嵴数和a—b纹嵴数正常值的测定[J].遗传学报,1982,9(3):220—227.

本文原载于PLoS One, 2010(Jan), 5(1): e8783—e8783。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。